Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Würzburg April 2016

704 erstmals urkundlich erwähnt als „Castellum Virteburch“. Im Mittelalter war die Stadt ein bedeutendes wirtschaftliches, geistliches und hoheitliches Zentrum. Bis zur Industriellen Revolution blieb die überregionale Bedeutung hoch, es entstand ein eindrucksvolles Stadtbild. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Bischofssitz am Main in Oberfranken (Bayern).

-

Kiliansdom: erbaut wahrscheinlich unter Bischof Bruno (Mitglied des salischen Kaiserhauses) um 1040 im romanischen Stil. Durch die lange Bauzeit sind aber verschiedene Baustile erkennbar. Die beiden Osttürme von 1250, zeigen schon den Übergang zur Gotik. In der Renaissance erhielt Langhaus und Querhaus sein Gewölbe und zu Beginn des 18. Jahrhunderts begann die barocke Neugestaltung des Doms.

Umrundung des Domes vom Chor aus Richtung Westfassade. Unter Bischof Bruno wurden Chor und Querhaus erhöht, was sich noch am Außenbau ablesen lässt.

Am nördlichen Querhaus die Grabkapelle der Schönborns. Erbaut nach Plänen von Balthasar Neumann von 1721-1736.

Nordseite des Domes mit Strebepfeilern und Maßwerkfenstern im Seitenschiff. Kiliansplatz, auf dem sich ursprünglich der Friedhof befand. An der Außenwand ist die 1822 wieder aufgefundene Grabplatte von Tilman Riemenschneider zu sehen, der auch 1520/21 Bürgermeister der Stadt war. Gestorben 1531.

Westwerk ca. um 1000 entstanden, allerdings mit romanisierende Elementen des 19. und 20. Jh.Inneres: dreischiffiges Langhaus mit Flachdecke. Darauf ein kosmologisches Szenario 1965/66 von Franz Nagel geschaffen. Stückierung von Pietro Magno und seiner Werkstatt 1701-05.

Gleich hinter dem Westportal ein Chorpult des Nürnberger Gießers Hans Wurzelbauer (1644), das auf der Pultfläche die Wappen des Bischofs Johann Philipp von Schönborn und der damaligen Domherren trägt. An der Seite die Muttergottes und den Hl. Kilian.

Zugang zum Domschatz mit Knotensäulen „Booz“ und „Jachim“. Sie gelten als romanische Nachbildungen von Säulen aus dem Salomonischen Tempel.

Grabmal für Sebastian Echter von Mespelbrunn (1577) am 1. Pfeiler des südl. Seitenschiffs, aus Alabaster und Sandstein von Peter Osten.

Taufbecken in der Mitte des Langhauses, 1279 von Meister Eckard aus Worms in Bronze gegossen. Es trägt Reliefs der Verkündigung, der Geburt und Taufe Christi, der Kreuzigung und Auferstehung, des Pfingstereignisses und des jüngsten Gerichts, nebst Figuren des Stifters und des Künstlers.

Grabmäler der Würzburger Bischöfe in chronologischer Reihenfolge an den Pfeilern des Langhauses.

P1020676 Grabmal für Johann II. von Brunn (gest. 1440), auf einem Löwen stehend, kurz vor dem Taufbecken rechts. Bemerkenswert dürfte sein, dass er Würzburgs „erster Ärztin“, der Jüdin Sarah, 1419 eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde im gesamten Bistum erteilte.

P1020677Grabmal für Bischof Gottfried IV Schenk von Limpurg (gest. 1455), gleich hinter dem Taufbecken rechts.

P1020678 Grabmal für Bischof Melchior Zobel von Giebelstadt, ermordet 1558. Geschaffen von Peter Dell dem Jüngeren. Der Bischof kniet vor dem Gekreuzigten, hinter ihm knien, die ebenfalls ermordeten Ritter. Das Relief zeigt den Überfall und den Tod des Bischofs auf dem Weg von der Stadt hoch zur Festung.

P1020679 Grabmal für Bischof Rudolf von Scherenberg (gest. 1495 mit über 90 Jahren), kurz hinter dem Taufbecken links, von Tilman Riemenschneider aus Adneter Marmor.P1020680 Grabmal für Bischof Lorenz von Bibra (gest. 1519), ebenfalls von Tilman Riemenschneider, an der nächsten Säule links. Es dokumentiert erstmals das Aufgreifen Riemenscheiders von Renaissanceformen. Der Bischof gab das Grabmal noch zu Lebzeiten in Auftrag.

P1020681 Grabmal für Bischof Johann Gottfried von Aschhausen (gest. 1622), letztes Grabmal links vor der Vierung. Geschaffen von Michael Kern, von dem auch die Kanzel stammt.

Kanzel von 1609/10. Bildwerke aus Alabaster von Michael Kern, Steinmetzarbeiten aus Sandstein von Jobst Pfaff. 1985 rekonstruierter Schalldeckel mit noch 5 originalen Engeln und den Leidenswerkzeugen Christi. Auf dem Kanzelkorb Szenen aus der Leidensgeschichte Christi.

Vierung

An einem der Vierungspfeiler eine Muttergottes der Riemenschneider-Werkstatt, um 1515 aus Lindenholz.

Blick auf die Orgel und den siebenarmigen Leuchter am Eingang im Westen. Metallbeschlagene Orgelempore, Orgel 1968 von der Firma Klais. Bronzeleuchter von Andreas Moritz (1967/1981).

Altar im nördlichen Querhaus Probstaltar 62, von Pietro Magno 1704 aus Stuck und Stuckmarmor geschaffen. Das Gemälde von Jacopo Amigoni zeigt die Predigt von Johannes dem Täufer.

Rechts und links daneben die Türen zur nicht frei zugänglichen Schönbornkapelle.

Epitaph für den Domdekan Johann Kottwitz von Aulenbach., gest. 1610, von Zacharias Juncker.

Dechantaltar im südlichen Querhaus, dem vorgenannten Altar nicht unähnlich und vom selben Künstler.

Apostelaltar im südlichen Querhaus von Helmut Weber, Sandsteinfiguren des Christus Salvator mit den Aposteln Petrus und Andreas von Tilman Riemenschneider.

3-schiffige Krypta mit dem Grab von Bischof Bruno (gest. 1045). Vor dem Grab der St. Veits-Brunnen.

Neben dem Zugang zum Kreuzgang befinden sich wieder aufgefundene und hierher versetzte Waldgemälde. Maria und der Apostel Johannes., um 1400.

Weltgerichtstympanon um 1450

Kreuzgang an der Südseite des Domes. Er war vor allem Begräbnisstätte für nichtadelige Kleriker des Doms. Heute stehen hier Grabplatten der Domherren, die ursprünglich aus der Sepultur stammen, der Begräbnisstätte der Domherren in der Verlängerung des südlichen Querhauses. Im Garten steht ein spätmittelalterlicher Brunnen mit barocker Überdachung, sowie 3 moderne Skulpturen aus Stahl von Herbert Mehler, 2006. -

Ehemalige Domherrenhöfe: Hof Rannenberg mit klassizistischer Fassade.

-

Guttenbergpalais, ehemals Kurie ad Sankt Gallum. Erbaut 1710 und nach Zerstörung 1954 wieder aufgebaut.

-

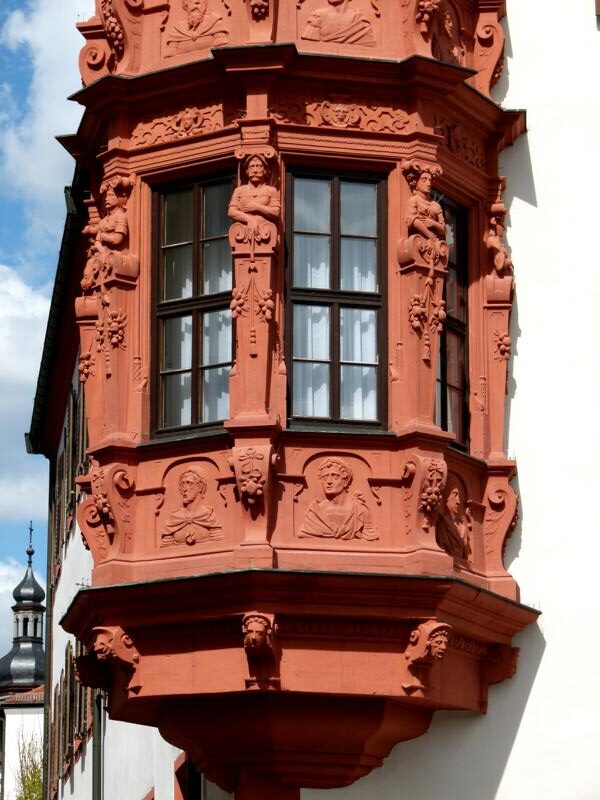

Kardinal Döpfner-Platz mit Hof Conti (Kurie Conti) mit schönem Renaissanceerker und Zwerchgiebel.

-

Torhaus der Kurie Weinsberg, 1796 im Stil des Empire erbaut, mit Fruchtgirlande über dem Tor.

-

Kurie Neulobdeburg, heute Würtzburg-Hof. Detail des Portals.

-

Neumünster: Das Neumünster ist die Pfarr- und Wallfahrtskirche, die über der Grabstätte des Hl. Kilian und seiner Gefährten Kolonat und Totnan (irische Mönche) errichtet wurde. Diese waren Missionare und wurden im Jahre 689 ermordet. Die ursprünglich romanische Basilika stammt aus dem 11. Jh., der Chor und der Turm aus dem 13. Jh. Kommt man vom Dom sieht man die romanischen Bauteile.

Die ursprünglich doppelchörige romanische Basilika, erhielt bei der Barockisierung statt des Westchores eine Kuppel und eine Barockfassade (1710-1716).

Westfassade aus rotem Sandstein (Architekt: Joseph Greising und der Franziskaner Kilian Stauffer [lt. Wikipedia von Johann Dientzenhofer], Bildhauer Balthasar Esterbauer und Jakob van der Auvera).

Kiliansgruft, gleich hinter dem Haupteingang, mit den wieder entdeckten Gebeinen der Heiligen. Moderner Schrein (1986/87 von Gerhard Bücker), auf einem alten Kastenaltar mit besonders schönen Blattkapitellen (um 1250)

Steinsarg aus dem 8. Jh.

Innenraum: ab 1725 bis 1788 im Wesentlichen von den Brüdern Johann Baptist und Dominikus Zimmermann barockisiert (von ihnen stammt auch die Wieskirche).

Kuppel, Ausmalung durch Münchner Hofmaler Nikolaus Stuber.

In den Pfeilernischen des Kuppelraumes: gotisches Schmerzensmannkreuz, 1350 als Bruderschaftsbild der Kreuzbruderschaft hergestellt. Christus hält auf ungewöhnliche Art seine Hände vor den Körper.

Sandsteinmadonna von Tilman Riemenschneider, 1493

Blick Richtung Hauptaltar, an den Langhauswänden zeitgenössische Gemälde von Thomas Lange mit Szenen aus dem Johannesevangelium.

Echthaarkruzifix im Chorbogen, Nürnberger Arbeit von ca. 1470-1510.

Büsten der Frankenapostel auf der Mauer zum Hochaltar. Kopien von Heinz Schiestl (1910), nach den Originalen von Tilman Riemenschneider, die leider 1945 verbrannten. -

Lusamgärtchen: an der Nordseite der Kollegiatskirche Neumünster gelegen, inmitten des spätromanischen, in der 2. Hälfte des 12. Jh. errichteten Kreuzganges. Nur der Nordflügel ist erhalten. Er wurde wahrscheinlich Mitte des 16. Jahrhunderts vermauert und erst 1883 bei Abbrucharbeiten wieder entdeckt. Es handelt sich um ein herausragendes Beispiel staufischer Architektur und Plastik.

Segnender Christus

Hl. Kilian

Der Kreuzgang wurde bis weit über das Mittelalter hinaus als Begräbnisstätte verwendet.Auch der 1230 verstorbene Dichter Walther von der Vogelweide (bedeutendster Dichter des Minnegesangs) wurde hier bestattet. Der von Fried Heuler gestaltete Gedenkstein von 1930 ersetzt das Grab, welches wohl erst Mitte des 18. Jahrhunderts bei Bauarbeiten entfernt wurde. Nach sagenhafter Überlieferung wünschte sich der Dichter, dass an seinem Grab die Vögel gefüttert werden sollten. Deshalb sind in den Stein 4 Näpfe für Körner und Wasser eingetieft. Auf dem Stein liegen fast immer frische Blumen von frisch oder unglücklich Verliebten. -

Kurie Heideck, ein ehemaliger Domherrenhof, ist heute Theresienklinik. An der Südseite des Kiliansdoms gelegen.

-

An der Südseite des Domes liegt der Kreuzgang, dessen südlicher Flügel durch einen modernen Bau verdeckt wird.

-

Evangelische St. Johanniskirche, wegen ihres speziellen Aussehens auch „Batman-Kirche“ genannt. 1895 Johannes dem Täufer geweiht. Die Türme wurden bei dem Bombenangriff 1945 zerstört. Die übrig gebliebene Turmruine wurde durch den Münchner Architekten Reinhard Riemerschmid 1956/57 neu gestaltet. Seit diesem Umbau mit den 60 m hohen Türmen hat die Kirche den Charakter eines Mahnmals.

-

Blick über die Stadt Richtung Festung Marienberg.

-

Musikhochschule und Hochschulbibliothek Würzburg.

-

Chronos-Brunnen 1770/72 auch Moenusbrunnen genannt.

-

Kollege aus der Karlsruher Musikhochschule Markus Weiser am Unteren Markt mit dem Obeliskbrunnen.

-

Restaurant „Zum Stachel“, ein mittelalterliches Bürgerhaus mit malerischem Innenhof.

-

Neuerer Teil des Rathauses. Dahinter der eingerüstete Turm des alten Rathauses. Teile des Turms stammen noch aus der Romanik.

-

Der Rückermainhof an der Karmelitenstr. 20, geschaffen 1716-19 von Josef Greising als Verwaltungssitz des Ritterstifts St. Burkard. Reiche architektonische Gliederung der Fassade. In der 2. Etage Figuren des Hl. Andreas und des Hl. Burkardus von Johann Wolfgang van der Auvera. Der Hl. Burkardus weist auf die frühere Nutzung des Gebäudes druch das Kloster St. Burkard.

-

Am anderen Mainufer die Festung Marienberg und links daneben im Hintergrund das Käppele.

-

Main Kai. Bis ins 20. Jahrhundert zog sich hier noch der Holzmarkt entlang.

Am gegenüberliegenden Ufer die

Alter Kranen: Hafenkran im barocken Stil und eines der Wahrzeichen Würzburgs. 1767-1773 durch Franz Ignaz Neumann (der Sohn des berühmten Balthasar Neumann) errichtet. Der Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim wollte den Handelsweg zu Wasser besser für die Stadt nutzbar machen. Bis 1846 wurden damit Schiffe entladen. Skulpturen von Frankonia und Moenus (lat. Bezeichnung für den Main) -

Alte Mainbrücke: 180 m lang, eine der ersten Steinbrücken Deutschlands. 1133 errichtet, mehrfach durch Hochwasser zerstört, ab 1476 durch Baumeister Hans von Königshofen fast komplett durch einen Neubau ersetzt. War bis 1886 die einzige Mainbrücke in Würzburg. 12 monumentale Steinskulpturen zieren die Brücke. Sie zeigen verschiedene Heilige, Maria und Karl den Großen.

Unterhalb des Käppele liegt St. Burkard.

Heute nimmt man hier gerne einen „Brückenschoppen“. -

Residenz: Sie diente bis zur Säkularisation als Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Das Schloss zählt zu den Hauptwerken des süddeutschen Barock. Es wurde 1981 zusammen mit dem Residenzplatz und den Nebengebäuden zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Architekt: Balthasar Neumann, 1719 begonnen, 1744 vollendet. Die Innenausstattung wurde im Jahr 1781 fertiggestellt. Napoleon nannte es „Europas schönsten Pfarrhof“.

Plan der Anlage von Schloss und Garten: Mitte Residenz mit Ehrenhof und Residenzplatz.

Oben im Norden Rosenbachhof (heute Vinothek des Staatlichen Hofkellers + Verwaltungssitz) und das „Rennwegtor“ Rechts im Osten der Ostgarten, auf einer ehemaligen Bastion gelegen.

Darunter die Gärtnerei, ebenfalls auf einer ehemaligen Bastion gelegen.

Unten an der Südfassade der Südgarten mit der anschließenden Orangerie und dem weiter im Süden liegenden Küchengarten.

Nach Westen neben dem Residenzplatz ein Landschaftsgarten.

Blick auf den zentralen Residenzplatz von der Musikhochschule aus.

Residenzplatz mit der Hauptfassade der Residenz (168 m breit), 4-geschossig.

Rosenbachhof oder Rosenbachpalais (um 1700 erbaut von Antonio Petrini) mit Kolonnaden und Hochsäule.

Neben dem Rosenbachhof auf der Nordseite der Residenz, das „Rennwegtor“ (1751-1767) von Georg Oegg.

Fassade des Ehrenhofs mit dem Frankoniabrunnen. Hier ist die Fassade niedriger als bei der restlichen Westfassade. Großer Prunkgiebel über dem Mittelrisalit.

Frankoniabrunnen von Ferdinand Miller, den die Stadt 1894 zu Ehren des Prinzgegenten Luitpold aufstellen ließ. Gekrönte Allegorie der Region Franken, am Fuße die Figuren von Tilman Riemenschneider, Walther von der Vogelweide und Matthias Grünewald.

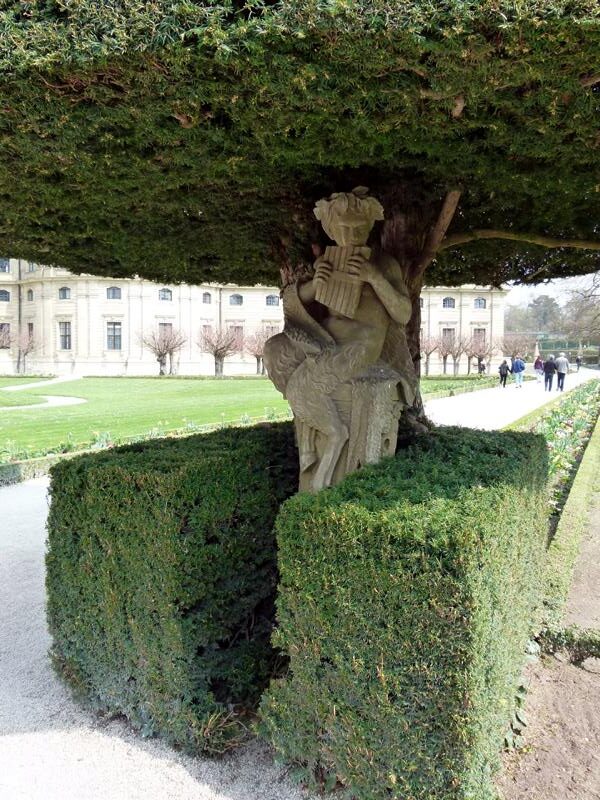

Südgarten: ab 1756. Parterreflächen mit Blumenrabatten und Wasserbecken mit kegelförmig geschnittenen Eiben (ca. 1890 gepflanzt). Unter den Eiben Kopien der Skulpturen von Johann Peter Wagner (um 1778). Blick auf die Südfassade der Residenz. Hinter der Vorwölbung befindet sich der Toskanasaal, links davon die Hofkirche.

Treppe zum Ostgarten. Die Residenz war kein Sommerschloss, sondern ein Stadtschloss, lag daher innerhalb der Stadtbefestigung. Der verfügbare Raum für den Garten war daher begrenzt und steigt in drei Terrassen bis zur Höhe des Walls auf. Bereits Balthasar Neumann hatte die Idee, die Bastion mit in die Gartengestaltung einzubeziehen.

Aufgang zum obersten Bereich des Ostgartens, auf dem Wall.

Blick von der Bastion

Käppele(oder Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung): auf der anderen Seite des Main, auf der halben Höhe des Nikolausberges gelegen, ein Spätwerk des Barockbaumeisters Balthasar Neumann (1748-50). Nach der 1650 erbauten Gnadenkapelle über einem wundertätigen Vesperbild, wurde diese neue Kirche 1748/40 direkt an die alte Kirche angebaut, da diese zu klein geworden war.

Ausblicke: Nähert man sich ihr von oben, Blick auf Main mit Ludwigsbrücke und die Stadt.

Zentral der Kiliansdom, Neumünster und die weiße Kuppelkirche weiter hinten = Augustinerkirche.

Bei der Ludwigsbrücke am Ufer links der kleine Hirtenturm, weiter hinten die rote geschwungene Fassade mit 2 Türmen St. Peter und Paul, der hohe Turm links ist der Glockenturm der alten Universität von Antonio Petrini.

Weiter links an der alten Mainbrücke der eingerüstete Turm des alten Rathauses am Grafeneck und die rot-weiße Marienkapelle am unteren Markt.

Weiter oben sieht man die weißen Stationen des Stationsweges.

Ebenfalls auf der anderen Mainseite die Festung Marienberg.

Kircheninneres: Zentralraum mit 3 halbrunden Nischen (Konchen). Rokokoformen, Fresken von Matthäus Günther, Stuck von Johann Michael Feichtmayr.

Blick zur Orgel. Historischer Orgelprospekt von 1750 stammt von Johann Christian Köhler. Orgel 1991 durch Hardheimer Orgelbau Vleugels eingebaut.

Gnadenkapelle schließt sich im Osten an. Klassizistischer Stuck von Antonio Bossi. Am Ende des Raumes das verehrte, nur ca. 50 cm große Vesperbild von 1650.

Votivgaben im Mirakelgang, der durch eine kleine Tür erreicht werden kann. -

Stationsweg: einer der größten Deutschlands führt zum Käppele. Läuft man ihn abwärts Richtung Main, befindet man sich direkt unterhalb der Festung Marienberg.

-

Durch das Burkarder Tor (Rest der barocken Stadtbefestigung), 1680 von Antonio Petrini errichtet.

-

Ehemaliges Frauenzuchthaus, klassizistischer Bau im Stil der „architecture parlante – Revolutionsarchitektur. Architekt: Peter Speeth. Ehemals war es die Kaserne der bischöflichen Leibgarde.

-

Direkt daneben St. Burkard, die älteste Kirche Würzburgs. Benannt nach dem Heiligen Burkard, dem ersten Bischof Würzburgs. Der Chor ist zum Main hin ausgerichtet und der Weg führt unter dem Chor hindurch.

Von der romanischen Basilika ist noch das Langhaus (1042 geweiht), das Nordportal und die Türme erhalten. 1250 wurden die Türme um 2 Stockwerke erhöht. Man sieht dies deutlich an der Veränderung vom Rundbogen zum gotischen Spitzbogen.

Um 1490 wurde die romanische Kirche um ein spätgotisches Querhaus und den Ostchor erweitert. 1663–1667 wurden, im Zuge des Neubaus der Würzburger Befestigungsanlagen, der Westturm und zwei Joche vom Langhaus abgebrochen. Zunächst war die Kirche bis 1464 Teil eines Benediktierklosters, von 1464 bis 1803 ein Kollegiatstift.Inneres: Ostchor mit neugotischem Hochaltar, ein Werk der Brüder Heinz und Matthäus Schiestl.

Kruzifix im Chorbogen soll aus der Werkstatt Tilman Riemenschneiders stammen.

Chorgestühl

Schrein (von Theo Sebald 1988/89) des Heiligen Burkard in der Mitte des Chores. Das Skelett ohne Kopf, wurde bei Grabungen 1955 gefunden. Der Kopf wurde als Reliquie getrennt aufbewahrt und verehrt, ging aber verloren.

Marienaltar, einer der wenigen Renaissancealtäre Frankens, an der südlichen Querhauswand.

Farbig gefasste Madonna mit Kind von Tilman Riemenschneider (um 1490) hinter Glas.Barocke Darstellung der 14 Nothelfer am Übergang zum Langhaus.

Romanisches Langhaus mit frühestem Stützenwechsel der Arkaden in Süddeutschland. -

Vierröhrenbrunnen an der alten Mainbrücke, dem Grafeneck und dem alten Rathaus. Als Balthasar Neumann 1733 die erste städtische Wasserleitung legen ließ, entstand hier ein erster öffentlicher Brunnen. Über 4 Delphinen steht jeweils eine Figur der Kardinaltugenden. 1765/66 vollendet. Oben ein Obelisk mit Wappen und der Frankonia.

-

Marktplatz mit Marienkapelle: auf dem Marktplatz liegt die einzige Bürgerkirche Würzburgs. Sie heißt trotz ihrer Größe nur „Kapelle“, weil der Fürstbischof von Würzburg ihr die pfarrkirchlichen Rechte verweigerte. Bis heute darf sich die Marienkapelle nicht „Kirche“ nennen und hat keinen eigenen Pfarrer.

Die Entstehungsgeschichte der Marienkapelle ist eng mit der Ausrottung der ehemals florierenden jüdischen Gemeinde Würzburgs verknüpft. Ein im Pestjahr 1349 ausgestreutes Gerücht, die Juden seien durch Brunnenvergiftungen schuld am Ausbruch der Pest, führte zu einem Pogrom, bei dem die Würzburger Juden ermordet, und das Judenviertel incl. Synagoge zerstört wurde. Bald danach wurde an der Stelle der zerstörten Synagoge der Bau einer Marienkapelle aus Holz begonnen.

Grundsteinlegung 1377, Fertigstellung 1479. Erst 1490 erhielt Tilman Riemenschneider den Auftrag für die Skulpturen an der Schauseite der Kapelle. An die Südseite der Kapelle schmiegen sich kleine Kramlädchen, die wohl früher die Hütten der Bauleute waren.

An der Südseite der Kirche steht auf dem Marktplatz ein 15 m hoher Obelisk, an dem zwei Brunnenbecken angeschlossen sind, weshalb er auch Marktbrunnen genannt wird.

Westfassade mit neugotischer Rosette. Auf der Turmspitze 3,45 m hoher Doppelmadonna (1713) von Jacob van der Auwera. Im Tympanon des Westportals das Jüngste Gericht.

Hl. Jacobus erkennbar an den Pilgerkennzeichen der Jakobsmuschel.Südportal: Tympanon mit Marienkrönung. An der Seite die berühmten Figuren Adam und Eva von Riemenschneider. Die Originale befinden sich heute auf der Festung Marienberg.

Nordportal: im Tympanon eine einzigartige Interpretation der Verkündigung an Maria. Erzengel Gabriel und Maria, darüber Gottvater, von dessen Mund ein Schlauch zu Marias Ohr führt, auf dem lachend das Jesuskind bäuchlings zu Maria rutscht.

Inneres: Die Architektur der rot-weißen Marienkapelle ist eine hauptsächlich in der Spätgotik verbreitete Mischform zwischen Hallenkirche und Basilika. An den steilen Chor schließt sich eine dreischiffige Halle aus fünf Jochen an. Beim Bombenhagel 1945 wurde die Kapelle schwer beschädigt und brannte vollständig aus, dabei gingen zahlreiche Kunstwerke verloren. Der Wiederaufbau erfolgte 1948-1961.

Grabdenkmäler an den Langhauswänden weisen auf die Bedeutung als Bestattungsort. Auch der Baumeister der Residenz Balthasar Neumann wurde 1753 hier bestattet. Das Grab hat sich leider nicht erhalten.

Ältestes Grabdenkmal ist das Epitaph des Martin von Seinsheim († 1434).

Ritter Konrad von Schaumberg, Riemenschneider (1499).

Sandsteinrelief um 1400 mit dem „Tod Mariens“.

Christus am Astkreuz

Chor mit Hochaltar

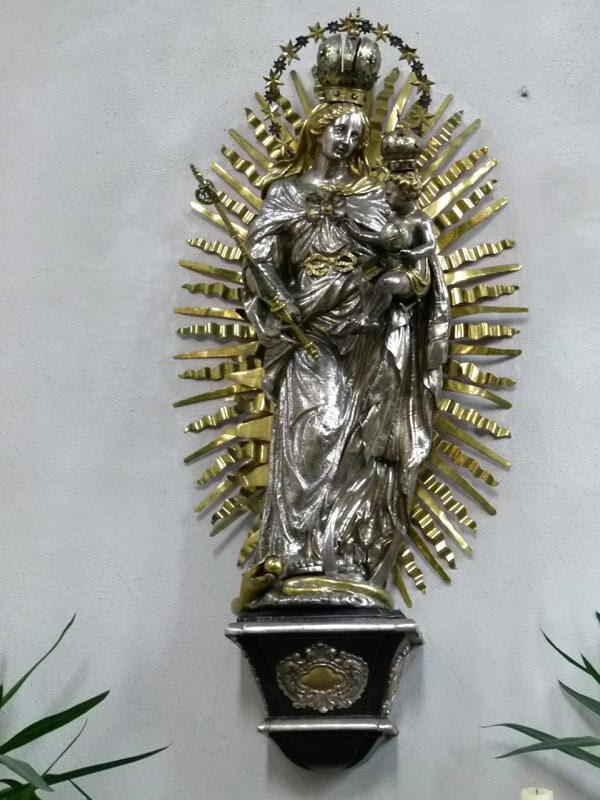

Silbermadonna „Maria im Strahlenkranz“ vom Augsburger Goldschmied Johannes Kilian (um 1685). -

Haus zum Falken: direkt hinter dem Chor der Marienkapelle. Rokokofassade. 1751 erhielt die Wirtin für die Verschönerung der Fassade 8 Jahre Steuererlass. Heute Stadtbücherei, Touristeninformation und eine Confiserie. Frankonia, die Schutzpatronin Frankens zwischen den Fenstern. Am Giebel der namensgebende Falke.

-

Juliusspital:Stiftung Juliusspital Würzburg ist eine Gründung des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Kernstück der Stiftung ist das Juliusspital, es gibt auch ein Seniorenstift mit 150 Bewohnern und das zweitgrößte Weingut Deutschlands „Weingut Juliusspital“. Der Fürstbischof ließ für den Bau den Judenfriedhof einebnen, den eigentlich die Jüdische Gemeinde auf ewige Zeiten gekauft hatte. Grundsteinlegung 1576. Es war damals der modernste Spitalbau in Deutschland.

Eingangsportal an der Juliuspromenade.

Nach einem Innenhof der Arkadenbau auch Fürstenbau oder Petrinibau genannt (vom Barockarchitekten Antonio Petrini). Hier befand sich ursprünglich die Stadtwohnung des Fürstbischofs.

Steinerne Stiftungsurkunde von Hans Rodlein.

Apotheke im Rokokostil, neben der Hofapotheke in Salzburg, die letzte ihrer Art (1760-65). Ein Rezepturtisch mit schmiedeeisernem Aufbau von Johann Georg Oegg. Die Regale enthalten originale Schubläden, Dosen und Büchsen. Das Deckengewölbe trägt Fresken von Franz Andreas Thalheimer mit Stuckverzierungen von Antonio Bossi.

Greifenbrunnen (Wappenvogel derer von Greiffenclau) mit Allegorien er 4 wichtigsten fränkischen Flüsse (Main, Tauber, Sinn und Saale). Werkstatt von Jacob van der Auvera (1706) im nächsten Innenhof. In diesem Garten wuchsen früher 423 Arten Heilkräuter, wie ein erhaltenes Verzeichnis verrät.

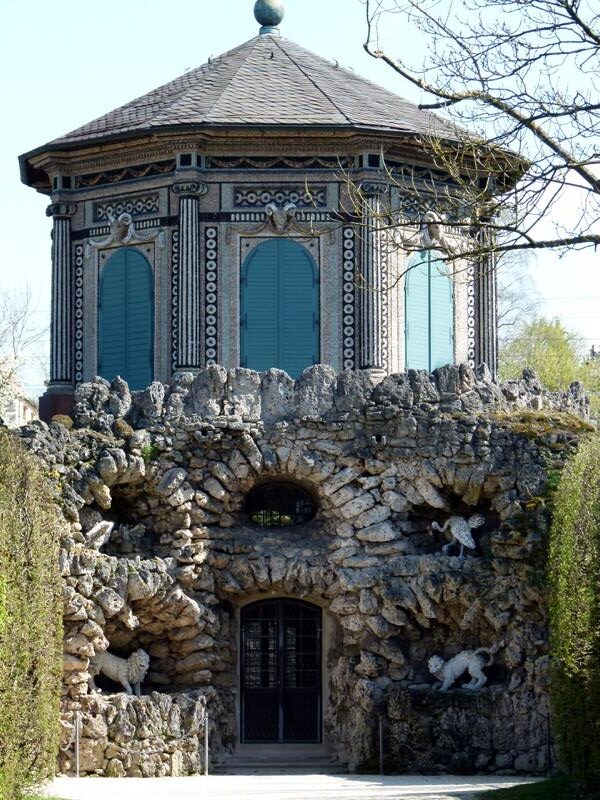

Gartenpavillon (1705) oder „Alte Anatomie“ (Theatrum Anatomicum) der Würzburger Universität. Anfang des 18. Jahrhunderts von Joseph Greising für Fürstbischof Karl Philipp von Greiffenclau errichtet. -

Kirche St. Gertraud in der Pleich, der Patronin der Spitäler geweiht. Ca. 1130 vom Brücken-, Dom- und Stadtbaumeister Enzelin erbaut.

-

Veitshöchheimer Schloss und Garten: 8 km mainabwärts. Bekannt für sein Schloss und seinen Rokokogarten.Schloss 1680-1682 als fürstbischöflicher Jagd- und Sommersitz erbaut. Mitte des 18. Jh. nach Plänen von Balthasar Neumann erweitert. Heutige Form des Gartens von Adam Friedrich von Seinsheim, 2. Hälfte 18. Jh.

Plan:Links oben das Schloss mit Schlossparterre.Rechts unten der Große See mit Parnoss, rechts daneben der kleine See. Darüber Heckenkabinette und Rondelle und ganz oben ein Heckentheater, Pavillons und ein Heckensaal.

Über 200 Figuren des Würzburger Hofbildhauers Johann Georg Wolfgang van der Auvera, Ferdinand Tietz und Johann Peter Wagner zieren den Garten.

Schloss und Schlossparterre.

Blick von der Schlossterrasse zur Kirche St. Vitus.Blick zum rechteckigen Heckenkabinett.

Indianischer PavillonEhemalige Kaskade

Blickachse zum ehemaligen Wasserturm

Oktogonaler Heckensaal

Blick über den kleinen See zum WasserturmBlick über den großen See Richtung Schloss

Kirche St. Vitus: Der Turm stammt noch von der um 1200 erbauten romanischen Kirche. Geweiht dem Hl. Vitus bzw. Veit, dessen Name auf den Ortsnamen überging. Ende des 17. Jahrhundert entstand die rechteckige Saalkirche mit gotisierendem Chor und der Fassade in der Form des römischen Barock.

Schiffahrt zurück auf dem Main.

Kloster Oberzell in Zell am Main.

Würzburg der alte Hafen mit dem Kulturspeicher, ein ehemaliger Getreidespeicher. Museum mit moderner und mainfränkischer Kunst.

Japanische Steinlaterne und rosa Blüten. -

Festung Marienberg: Renaissanceburg der Fürstbischöfe. Hier liegt wohl auch der Beginn der Stadtgeschichte. Ca. 100 m hoch über dem Main gelegen. Schon die Kelten wussten ca. 1000 v. Chr. die strategisch gute Lage zu schätzen. Ab dem 13. Jh. die Hofhaltung der Fürstbischöfe.Lorenz von Bibra ließ sie Anfang des 16. Jh. zur Renaissancefestung ausbauen.1720 wurde dann der Sitz der Fürstbischöfe in die Residenz in der Stadt verlegt.

Plan: links der Greiffenclau-Hof mit neuem Zeughaus und Kommandantenbau. Durch ein weiteres Tor zum in der Mitte liegenden Echterhof mit Pferdeschwemme. Rechts der Burgkern mit Bergfried, Kirche und Brunnenhaus. Ganz rechts der Garten.

Ansicht der Festung von der Stadt aus.

Neues Zeughaus – heute Mainfränkisches Museum im Greiffenclau-Hof.

Echter- oder Michaelstor mit dem Erzengel Michael über dem Zugang zur 2. Vorburg, dem Echter-Hof.

Blick auf den Burgkern mit dem Scherenberg-Tor, rechts die Pferdeschwemme.

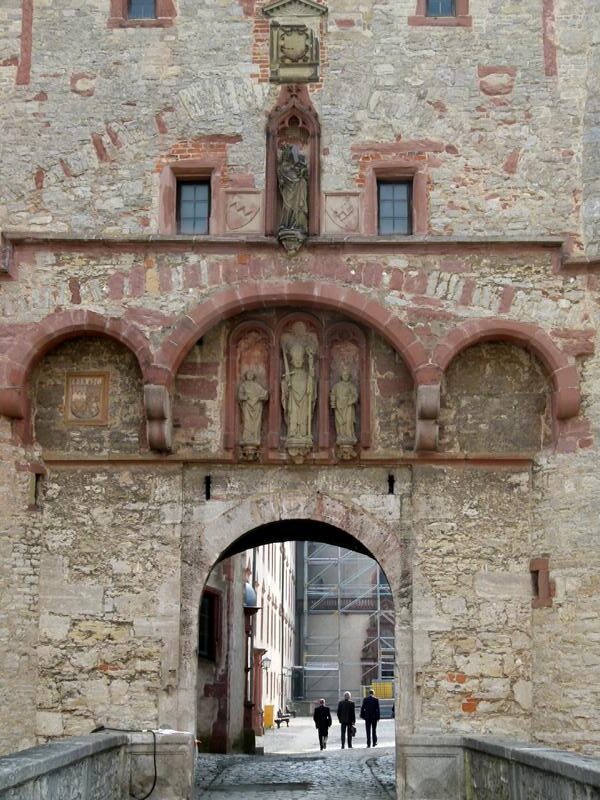

Scherenberg-Tor mit Muttergottes und drei Frankenapostel.

Blick in den Burggraben zwischen Burgkern und 2. Vorburg.

Hinter dem Scherenberg-Tor, Blick zurück – rechts heutiges Staatsarchiv, links das alte Zeughaus.

Marienkirche: Rundbau, Vorgängerbau 706 unter Herzog Hedan II errichtet. Heute in den Grundzügen romanisch (ca. 11. Jh.), damit älteste Kirche Würzburgs. Zierformen im Inneren 17. Jh. Anfangs wurden hier die Würzburger Bischöfe bestattet. 20 Grabplatten von Würzburger Bischöfen.

Blick über Innenhof zum Fürstenbau und den Randersacker-Turm. Rechts der Zugang zum Fürstenbau-Museum.

Fürstenbau und Brunnenhaus (achteckiger Zentralbau mit 100 m tiefer Zisterne). Um 1600 auf Veranlassung Julius Echters von Jacob Wolff d. Ä. errichtet. Lange Zeit war das Brunnenhaus zum Schutz vor Beschuss ummauert. Erst 1937 wurde der Brunnentempel wieder entdeckt. Die goldene Fortuna auf dem Dach 1938 von Fried Heuler.Marienkirche, Brunnenhaus und Bergfried (um 1200)

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.