Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Worms 19.-20.06.2020

-

Zierjohanniskraut

-

Worms: Nibelungen- und Lutherstadt mit ca. 90.000 Einwohnern. Berühmt als Standort einer der 3 romanischen Kaiserdome (neben Mainz und Speyer).

Am linken Rheinufer von den Kelten gegründet, aber seit der Jungsteinzeit besiedelt. Seit der augusteischen Zeit (31 v. Chr.- 14 n. Chr.) gehört Worms zum römischen Reich. Seit dem 6. Jahrhundert, der fränkischen Zeit, ist Worms Bischofssitz. Einer der ersten Bischöfe Amandus, wurde zum Schutzpatron der Stadt und des Bistums. Unter den Karolingern steigt Worms zu einem der Machtzentren des Reiches auf. 829 und 926 fanden hier Reichstage statt.

In der Zeit der Salier erlangte die Stadt ihre größte Blüte. 1076 fand hier der berühmte Hoftag statt, bei dem König Heinrich IV. den Papst Gregor VII. für abgesetzt erklärte und daraufhin mit dem Kirchenbann belegt wurde. Der Gang nach Canossa war die Folge.

Der Stauferkaiser Friedrich Barbarossa erweiterte die Freiheitsrechte der Stadt und so wurde die Reichsstadt begründet, die direkt dem Kaiser unterstand. Bis ins 16. Jahrhundert hinein stritten dann Bischof und Stadtrat um die faktische Macht in der Stadt. Auf dem Reichstag zu Worms 1521 verteidigte Martin Luther seine Schriften gegen Kaiser Karl V. Worms wurde eines der Zentren der Reformation, die Geistlichen und der Bischof behielten allerdings ihre Sonderrechte. Römisch-katholische Gläubige konnten aber nicht Mitglieder des Stadtrates werden. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde die Stadt 1689 durch Truppen von König Ludwig XIV. zerstört. Große Zerstörungen richteten natürlich die Bombenangriffe von 1945 an, sodass die Innenstadt nach dem Krieg modern wieder aufgebaut wurde -

Nibelungenbrücke mit dem Nibelungenturm. Die ehemalige Ernst-Ludwig-Brücke über den Rhein, hatte 2 neoromanische Tortürme, von denen nur noch einer existiert. Der andere Turm wurde nach Beschädigungen im 2. Weltkrieg 1951 abgebrochen. Entwurf: Wormser Stadtbaurat Prof. Karl Hofmann.

-

Türme des Wormser Doms vom modern umbauten Marktplatz aus gesehen.

-

Siegfriedbrunnen auf dem Marktplatz vor dem Haus der Münze, in der sich die Stadtbibliothek befindet. Der Münchner Bildhauer Adolf von Hildebrand schuf diesen Brunnen aus Muschelkalk 1921 (Wikipedia 1913). Stilistisch wurden einige Elemente der Romanik verwendet.

-

Blick in die Hagenstraße mit der Fassade des alten Wormser Rathauses.

-

Dom St. Peter: er liegt auf dem höchsten Punkt des Stadtgebietes und war daher immer Hochwasserfrei, in dem damals noch deltaartigen Flussbett des Rheins. Eine Bischofskirche hat es hier wohl seit der Antike gegeben. Nach Vorgängerkirchen wurde er hauptsächlich von 1130-81 erbaut. Er ist der kleinste der 3 Kaiserdome.

Seit 1802 ist es nicht mehr die Kathedrale des Bischofs von Worms, sondern eine katholische Pfarrkirche, allerdings später von Päpsten zur Propsteikirche und Basilica minor erhoben.

Unter Bischof Burchard II. (gest. 1149) begann der Neubau des heutigen Domes. Parallel wurde der unter Burchard I. errichtete Vorgängerbau wegen Bauschäden nach und nach abgerissen. Bis ca. 1144 entstand der östliche Teil des Domes mit den Flankentürmen und dem 8-eckigen Vierungsturm. Das Langhaus und der Westbau entstanden 1160-81 unter den Bischöfen Konrad I. und II. 1181 wurde er dann geweiht.

Pfeilerbasilika mit einem Chor im Osten und im Westen. Über der Vierung ein zentraler Turm und ein weiterer über dem Westchor. Beide Choranlagen werden von je 2 schlanken Treppentürmen flankiert. Spätromanisch.

Äußeres: Bis auf die Nordseite, umrunden wir jetzt den Dom, beginnend auf der Ostseite, die dem Marktplatz zugewandt ist.

Unter burgundisch-zisterziensischem Einfluss ist der Dom außen reich mit Skulpturen verziert.

Galerie des Ostchores mit Baumeistersäule. Oberhalb des sich erstmals selbstbewusst abgebildeten Berufsstandes, ist ein Affe zu sehen. Er gilt als Verkörperung des Bösen, als Karikatur des Menschen und damit auch des Ebenbildes Gottes.Ebenfalls am Ostchor Löwe mit Vogelkrallen und ein Widder.

Kopfkonsole von ca. 1130 am Südostturm.

Südseite des Domes. Hier stand auf der jetzt leeren Rasenfläche die spätromanische bzw. frühgotische Johanniskirche, die als Pfarr- und Taufkirche verwendet wurde. Im Rahmen der Säkularisation wurde die Kirche verkauft und 1807 abgerissen. Die Asymmetrie des südlichen Querarmes bedingt sich durch die ehemalige Anbindung an die Johanniskirche. Weiter hinten die Türme des Westchores und die vorspringende Nikolauskapelle.

Romanisches Portal in den südlichen Querhausarm.

Nikolauskapelle: entstanden zwischen 1280-1315 unter Bischof Johannes von Dahlberg (1455-1503) im gotischen Stil. Hier das um 1300 entstandene Südportal zum südlichen Seitenschiff, direkt neben der Kapelle. Es entstand unter dem Einfluss der Straßburger Münsterbauhütte und zeigt reichen Figurenschmuck.

Oben im Wimperg die auf einem Tier reitende Ecclesia, die Personifikation der Kirche. Das Tier, genannt „Tetramorph“, hat 4 verschiedene Beine und 4 Köpfe, die den Evangelisten zugeordnet sind (Engel, Stier, Löwe und Adler). Es ist die einzige bekannte als Skulptur eines Tetramorph.

Links an der Ecke der Nikolauskapelle Bischof Burchard oder einer seiner Nachfolger mit dem Modell der Johanneskirche.

Rechts vom Portal stehen vier weibliche Personen. Oben links die Mildtätigkeit und rechts der Glauben. Unten links als Spott auf das Judentum, die weibliche Darstellung der Synagoge mit verbundenen Augen, rutschender Krone und zerbrochener Fahne. Rechts unten „Frau Welt“, die Verkörperung von Hochmut und Verschwendung, dargestellt als Frau mit Kröten und Schlangen auf dem Rücken, die einem Ritter Schild und Speer reicht.

Im Tympanon die Krönung Mariens, um 1300. Rechts Petrus, links der Bischof wird als Bauherr gedeutet.

Linkes Gewände mit den 4 Evangelisten, unten Markus und Johannes, oben Lukas und Matthäus.

Rechtes Gewände Propheten

Linker Bogenlauf mit Szenen aus dem Neuen und Alten Testament. Innen das Alte Testament, unten die Erschaffung Evas, darüber die Vertreibung aus dem Paradies. Weiter oben die Arche Noahs. Außen das Neue Testament mit der Geburt Jesu, der Darstellung im Tempel, der Kindermord von Bethlehem und der Taufe Jesu.

Rechter Bogenlauf: außen Neues Testament mit der Passionsgeschichte, innen Altes Testament z.B. der Prophet Jona im Maul des Wals.

Gotisches Nikolaus-Tympanon um 1300. Bischof Nikolaus mit seinen Schülern.

Blick Richtung Westchor. Hier schloss sich der Kreuzgang an. Der ursprünglich romanische Kreuzgang wurde ebenfalls unter Bischof Johannes von Dahlberg erneuert und durch einen gotischen Kreuzgang ersetzt. Zwischen 1818-30 wurde der gotische Kreuzgang abgerissen.

Grünfläche beim ehemaligen Kreuzgang.

Westchor: der Westbau entstand zusammen mit dem Langhaus 1160-81 unter den Bischöfen Konrad I. und II. Das Polygon des Westchores mit seiner Zwerggalerie ist angeregt durch den westlichen Chorturm zwischen den Treppentürmen. Der linke Treppenturm (nordwestl.) stammt aus der Spätgotik (1472), was man an den anders gestalteten Fenstern erkennen kann. Beim rechten Turm (südwestl.) ist das unterste Geschoss noch aus dem 11. Jh.

Der vollständige Neuaufbau von Westchores 1906/07 ist wegen der Verwendung der alten Steine, zumindest von außen, nicht zu bemerken. Dies war notwendig geworden, weil der Westchor auf einer sich bei Feuchtigkeit absenkenden Löschicht stand (im Gegensatz zum Ostchor, der auf dem Kies des Rheins steht). Karl Hofmann, der damalige Stadt- und Dombaumeister, konnte sich nach jahrelanger Diskussion durchsetzen und so wurde der Westchor komplett abgetragen und auf einem Beton-Fundament neu errichtet.

In der Galerie des Westchores sieht man an den Basen der Säulen drachenartige Bestien.

Inneres:

Modell des Domes und der Johanniskirche von Süden. Links der noch bestehende Kreuzgang.

Modell des Domes, Blick von Osten, wo sich heute der Marktplatz befindet.

Man betritt die Kirche durch das Südportal. Hauptorgel der Firma Klais 1985, dem Südeingang gegenüber. Hier hing früher vermutlich eine gotische Schwalbennestorgel, die 1689 während der Pfälzer Erbfolgekriege verbrannte.

Blick in den Westchor. Beim Wiederaufbau wurden innen die Steine großflächig ausgetauscht. Da das zentrale Rosettenfenster als statisch instabil eingeschätzt wurde, verlaufen jetzt vorgelegte Säulen (Dienste) ganz dicht am Fenster vorbei und beschneiden dieses.

Hinter dem Altar tiefe portalartige Nischen. In der Mitte eine Kopie des salischen Vortragekreuzes. Links Epitaph des Dombaumeisters Johann Georg Aender und der Agathe Aender (beide best. 1749). Rechts Epitaph des Händlers Franz-Joseph Brentano (gest. 1747).

Grabmal des Bischofs Theoderich von Bettendorf (gest. 1580) im vorderen Bereich des Westchores. Im Aufbau charakteristisch für die Renaissance und mit der gesamten Genealogie in den Wappen.

Auch im vorderen Bereich des Westchores, das Grabmal von 1770 für Bischof Franz Ludwig Pfalzgraf bei Rhein (gest. 1732), welches sich im Ausmaß und Aufbau an dem vorigen Grabmal orientiert.

Blick in die Kuppel

Blick durch das Langhaus in den Ostchor. Die Rippengewölbe steigen wie Kuppeln empor.

Ostchor: der bis ca. 1144 entstandene östliche Teil des Domes. Barocke Ausstattung des Ostchores. In den Nebenaltären von 1752, links die Figur des Erlösers, rechts die Muttergottes „Immaculata“ von J. Jung aus Mainz. Der Hochaltar entworfen von Balthasar Neumann 1738-42, ausgeführt von Johann Wolfgang von der Auwera.

Chorgestühl, darüber die Brüstung der Chorbühne oder Sängerbühne, die wir vom nördlichen Seitenschiff aus noch einmal sehen werden. An ihr sieht man goldene Reliefs barocker Musikinstrumente

Blick durch das Langhaus Richtung Westchor. Die Kanzel ist eingerüstet.

Blick durch das Langhaus und Sicht auf das nördliche Seitenschiff. Hier wurden die spätgotischen Reliefs aus dem abgebrochenen Kreuzgang angebracht.

Sie zeigen das Leben Christi: Wurzel Jesse (1488). Aus dem Stammvater Christi wächst der Stammbaum mit den königlichen Vorfahren hervor., wie sie im Liber Generationis bei Matthäus aufgezählt werden. Neben mehreren Gehilfen wird es Conrad Seyfer aus Straßburg zugeschrieben. Links Petrus mit Schlüssel und dem Stifter Bischof von Dalberg. Ganz außen der Hl. Hieronymus.

Verkündigung (1487). Kielbogen mit Prophetenfiguren. Oben Gottvater als Halbfigur. Seitlich Heiligenfiguren. Erkennbar nur Andreas und Barbara. Links kniet der Stifter

Geburt Christi (um 1515), es ist das späteste der Reliefs. Der runde Rahmen ist schon ein Vorbote der Renaissance. Links an der Seite kniet der Stifter, der Kanoniker J. Meintzer, von Petrus empfohlen, rechts der Hl. Cyriakus mit einem Mädchen.

Grablegung (1488/92), Hans Seyfer zugeschrieben. Die Köpfe sind teilweise ergänzt, so auch von dem links knieenden Stifter. Die Figuren sind fast lebensgroß. Hinten die 3 Kreuze und die neben Christus gekreuzigten Verbrecher.

Auferstehung (um 1490). Das Relief mit der Kreuzigung, wurde wahrscheinlich 1689 zerstört.

Epitaph des Domherren Eberhard von Heppenheim genannt vom Saal, 1559

Am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffes wurde 1480/85 die Ägidienkapelle (heute: Marienkapelle) angebaut. Neogotischer Marienschrein und historisierende Ausmalung aus dem späten 19. Jh. Sie lehnt sich eng an spätgotische Vorbilder an.

Barocke Chorbühne von 1720 im nördlichen Querschiff. Blick in den Vierungsturm.

Oberhalb Reste eines freigelegtes Christophorus-Freskos, eines der frühesten der im Spätmittelalter sehr beliebten Darstellung des Heiligen. Die oberen Teile des Freskos und die Vorderseite der Chorbühne haben wir bereits hinter dem Chorgestühl im Ostchor sehen können.

Unterhalb der Chorbühne eine Gedenktafel mit dem Tod als Sensenmann, für Domdekan Johann Franz von Hoheneck und seine Verwandten von 1758.

Blick zurück durch das nördliche Seitenschiff.

Statue des heiligen Petrus.

Barocke Chorbühne im südlichen Querschiff.

Grabstein des Domherren Reinhard Beyer von Boppard (gest. 1364).Südliches Seitenschiff mit der angebauten Georgskapelle: „Gerichtsfenster“ entworfen von Heinz Hindorf 1989. Oben Mitte Christus als Weltenrichter, in den 2 Senkrechten links 8 Sündenszenen, unten z.B. Adam und Eva. Die beiden Spalten rechts 8 gute Werke.

Georgsaltar von 1590

Direkt daneben die Annenkapelle mit dem „Geschichtsfenster“ von 1991. In den 4 senkrechten Spalten 20 bedeutende Szenen aus der Geschichte von Worms. 2. Reihe von oben, Kaiser Karl V. und Martin Luther in schwarzem Mönchsgewand auf dem Wormser Reichstag 1521.

Nikolauskapelle: die ehemals frühromanische Kapelle zu Ehren des hl. Nikolaus von Myra, wurde 1280-1315 gotisch überbaut. Früher war sie Teil des hier direkt anschließenden Kreuzganges. Sie diente als Aufbewahrungs- und Verehrungsort des Heiligen.

Die heutige Ausstattung enthält nur Kunstwerke, die ursprünglich nicht in dieser Kapelle standen. Ein gotischer Schnitzaltar aus Süddeutschland wurde erst vor einigen Jahrzehnten gekauft. Die blau-rote Verglasung ist modern.

Spätgotischer Taufstein, der ursprünglich aus der abgerissenen Johanneskirche stammt. Das Becken wird von Löwen getragen und zeigt Johannes den Täufer und

Propheten.

Direkt daneben der Dreijungfrauenstein, 1430. Er stammt aus dem abgebrochenen Frauenkloster Maria Magdalena, auch Bergkloster genannt, westlich von Worms. Die fast lebensgroßen gekrönten Jungfrauen halten je ein Buch in den Händen. Eine Inschrift oben, weist auf „Embede, Warbede, Willebede“, Märtyrerinnen aus dem Gefolge der hl. Ursula von Köln.

Reliquie des Hl. Nikolaus: Kaiserin Theophanu, aus Byzanz kommend, brachte anlässlich ihrer Hochzeit mit Otto II. 972, eine Reliquie des Heiligen mit nach Worms und schenkte diese 980 dem Dom. In den Pfälzischen Erbfolgekriegen ging die Reliquie 1689 verloren. 1986 schenkte der Bischof von Bari dem Dom erneut eine Reliquie, für die dann 1990 dieses neue Reliquar entstand.

Nikolaus als Lehrer: romanisches Tympanon von 1058 über dem ehemaligen Zugang zur Nikolauskapelle vom Dom aus. Es ist eine der ältesten bekannten Darstellungen des Heiligen.

Abguss der Baumeistersäule, 2009. -

Heylshofpark: direkt hinter dem Westchor des Domes liegt etwas erhöht dieser verwunschene Park mit altem Baumbestand. An dieser Stelle lag der 1689 zerstörte Bischofshof. Hier wurde Martin Luther am 17. und 18. April 1521 von Kaiser Karl V. zu seinen Schriften befragt und weigerte sich, diese zu widerrufen. Hinter dem Bismarck-Denkmal die Bögen der ehemaligen Stadtmauer. In den Bögen Mosaiken zur Geschichte des Domes.

Herkulesbrunnen- und Grottenanlage wurde an die Stadtmauer angebaut. Er befindet sich im Park der neubarocken Villa der Familie von Heyl, dem heutigen Museum Heylshof. Oberhalb der Kaskade erhebt sich eine Grottenarchitektur mit einer von einem Obelisken bekrönten Figurennische, in der ursprünglich eine Herkules-Figur stand. Im Rahmen der Restaurierungsarbeiten, wurde die Barock-Figur vom Bildhauer Ferdinand Tietz in an das Museum verbracht. Vorbild für diese Brunnen- und Grottenanlage, war die vom Hofgarten des fürstbischöflichen Palastes in Veitshöchheim.

Denkmal für den Wormser Geistlichen, Schriftsteller und Übersetzer Johann Nikolaus Götz (1721-1781).

Blick vom Garten auf die Nordseite und den Vierungsturm des Domes.

Museum Heylshof vom Garten aus gesehen.

Steigt man vom erhöht liegenden Garten herunter, steht man an der Nordseite des Domes. Links die Türme des Ostchores, der nördliche Querhausarm und direkt daneben die gotische Ägidien- jetzt Marienkapelle. Daneben das Nordportal mit Ansätzen einer nicht ausgeführten Vorhalle. Darüber eine Ergänzung eines Kaiserbildes aus Bronze von 1981 von Gustav Nonnenmacher. Es erinnert an das Kaiserprivileg von Barbarossa von 1184.

Im rechten Winkel angebaut ist der Bischofspalast.

Auf dem Schlossplatz eine Nachbildung des Nürnberger Rathausbrunnens von Pankraz Labenwolf 1557.

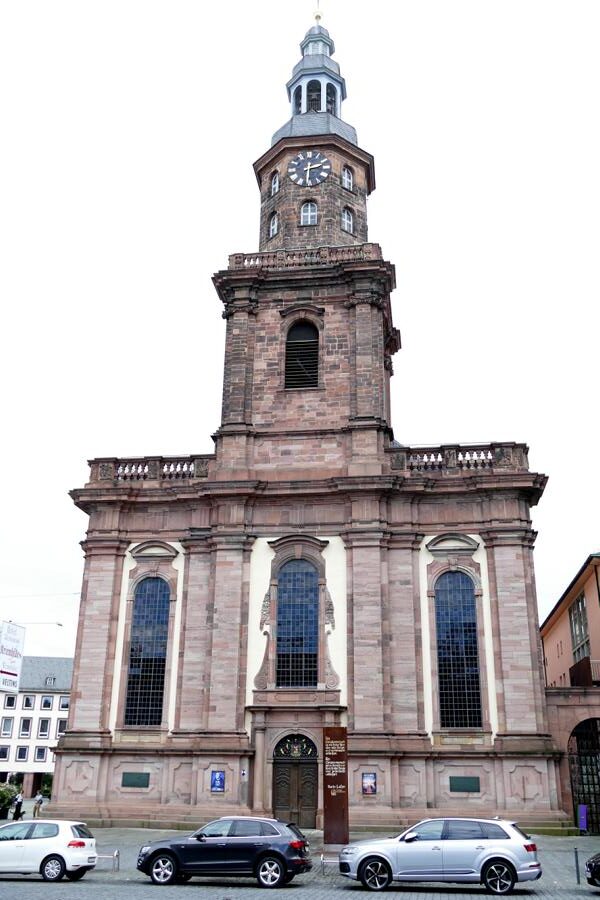

Vom Platz aus Blick Richtung Osten auf die Dreifaltigkeitskirche.

Museum Heylshof: Erbaut 1881-84 vom Schweizer Architekten Alfred Friedrich Bluntschli (1842-1930), ein Schüler Sempers, im Stil des Neobarock. Heute ein Museum der Stadt Worms.

Lutherdenkmal im Norden der Altstad: in direkter Nähe zum Heylshof, im Park auf dem ehemaligen Festungsring gelegen. Konzipiert als Weltdenkmal der Reformation und neben dem Genfer Lutherdenkmal das größte der Welt. Entworfen von Ernst Rietschel, ausgeführt von ihm und mehreren anderen Künstlern in Bronze. 1868 enthüllt.

Im Zentrum der quadratischen Anlage steht auf einem Postament eine 3,5 m große Statue Luthers von Rietschel. 11 weitere Statuen umgeben ihn auf einer mit Zinnen versehenen 3-seitigen Mauer („Ein feste Burg ist unser Gott“).

Auf der umgebenden Mauer stehen vorne links der Kurfürst Friedrich der Weise bzw. Friedrich III. von Sachsen (1463-1525) und rechts Philipp der Großmütige bzw. Johann Friedrich I. von Sachsen (1503-1554) als Förderer Luthers.

Zu Füßen Luthers sitzen 4 Kirchenreformer: vorne links der italienische Dominikanermönch Girolamo Savonarola, vorne rechts der aus Böhmen stammende Jan Hus, dessen Tod auf dem Scheiterhaufen die Hussitenkriege auslöste. Nicht sichtbar hinten links der Franzose Petrus Waldus, der Gründer der Ketzerbewegung der Waldenser und hinten rechts der Engländer John Wyclif.

Auf dem Postament stehen Zitate und Reliefs. Vorne z.B. Porträtreliefs der beiden bereits genannten Kurfürsten. Darunter die Szene mit Luther vor Kaiser Karl V.

Auf der Rückseite des Postaments die Porträtreliefs von Johann Calvin (links) und Ulrich Zwingli. Ferner Reliefs mit Luther beim Übersetzen der Bibel und beim Predigen.

Allegorie der protestierenden Speyer von Johannes Schilling.

Allegorie des Augsburger Reichs- und Religionsfriedens 1555 von G. Kietz

Allegorie der trauernden Magdeburg, nach der Zerstörung und Plünderung der Stadt im 30-jährigen Krieg durch die katholische Liga unter Tilly. Geschaffen von Adolf von Donndorf. -

118er-Denkmal, ebenfalls auf dem ehemaligen Festungsring (Adenauerring) gelegen. 1932 errichtet. Es erinnert an das Infanterie-Regiment „Prinz Carl“ Nr. 118 aus dem 1. Weltkrieg. 5 Soldaten erinnern an 5 Kriegsjahre.

-

Ludwigsdenkmal bzw. Ludwigssäule auf dem Ludwigsplatz: 1895 eingeweiht. Gestaltet von Karl Hofmann und für den 1892 verstorbenen Großherzog Ludwig IV. von Hessen und die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges hier platziert. Oben ein Obelisk aus Muschelkalk, der getragen wird von 2 Löwen, dem Wappentier von Hessen. Heute befindet sich unter dem ganzen Platz eine Tiefgarage.

-

Nicht weit die romanische Kirche St. Martin: gelegen am Ludwigsplatz, Ansicht von Süden. Wo sie heute steht, soll der Hl. Martin im Kerker gelegen haben, weil der dem römischen Kaiser Julian Apostata den Militärdienst verweigert hat. Sie war die Kirche des Martinsstiftes, welches heute nahezu vollständig verschwunden ist. 1016 wurde die noch nicht ganz fertige Kirche unter Bischof Burchard geweiht. Der Grundriss geht auf einen frühromanischen Vorgängerbau zurück. 3-schiffig ohne Querhaus und mit nur einem Turm. 1220-30 wurde der Bau den staufischen Bauformen angepasst. Vorbild war der Wormser Dom. Bis in das 15. Jahrhundert war diese Kirche die Grablege der Wormser Kämmerer, die auch die Schutzherren der Wormser Juden waren. Durch Truppen Ludwigs XIV. im Pfälzer Erbfolgekrieg, wurde die Kirche schwer beschädigt und ihrer Ausstattung beraubt. Natürlich wurde sie auch im 2. Weltkrieg schwer beschädigt und 1950 wurde dann auch noch die spätgotische Vorhalle abgerissen, die einst die Martinskirche mit der benachbarten Lampertikirche verband.

Westfassade und zwei romanische Kapitelle, die sich erhalten haben.

Inneres: Blick durch das Langhaus Richtung Chorraum.

Die Innenausstattung ging verloren. Die Kanzel wurde aus dem 1802 aufgelösten Wormser Zisterzienserinnenkloster Maria Münster übernommen.

Blick Richtung Orgelempore

Unter der Orgelempore zwei Seitenaltäre, die ebenfalls 1802 aus dem aufgelösten Kloster hierher verbracht wurden.

Mehrere Modelle der Kirche: Kirche St. Martin mit der benachbarten Pfarrkirche St. Lambertus, Zustand vor den Zerstörungen 1689.

Barocke Zeit 1875-1945

Zeit nach 1945. Links neben der Kirche das ehemalige Martinsstift, welches bis 1978 ein katholisches Krankenhaus war. -

Winzerbrunnen in der Kämmererstraße, der in Nord-Süd-Richtung durch die Altstadt führenden Straße. Hier befanden sich die Stadtpalais der Stadtkämmerer, daher der Name. Der Brunnen wurde 1983 von der Interessengemeinschaft „Wonnegauer Weinkeller“ gestiftet. Gestaltet von Wormser Bildhauer Gustav Nonnenmacher.

-

Erker von 1810 in der Kämmererstraße

-

Kämmererstraße 65

-

Zurück zur Stadtmitte, mit der am Marktplatz gelegenen Dreifaltigkeitskirche: der vollständige Name lautet „Reformations-Gedächtnis-Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit“. Sie ist die größte protestantische Kirche in Worms. Barocker Saalbau. Sie steht an der Stelle des alten Hauses zur Münze, welches im Pfälzer Erbfolgekrieg zerstört wurde. 1709 legte man hier den Grundstein, da man damals fälschlich davon ausging, dass Luther hier an dieser Stelle, seine Schriften vor Kaiser Karl V. verteidigt habe. Entworfen vom kurpfälzischen Capitain-Ingenieur Villiancourt. 58 m hoher Turm.

-

Rathaus: das Rathaus besteht aus mehreren zusammengefassten Gebäuden. Die Fassade in der Hagenstraße haben wir bereits gesehen. Hier jetzt ein „Neubau“ in den typischen Formen der 1950er Jahre. Architekt Rudolf Lempp (1887-1981). Der etwas veränderte Entwurf wurde von 1957-58 realisiert. Der 3-geschossige Bau umschließt einen Innenhof. Der Rathausturm hat eine astronomische Uhr und ein Glockenspiel.

-

Richtung Westen liegt an der Ecke Römerstraße / Petersstraße die erhaltene romanische nördliche Wand eines Wohn- und Geschäftshauses, ca. 1200. Sowohl romanische, als auch gotische Fensterrahmungen kann man hier sehen. Nach Zerstörungen im Pfälzer Erbfolgekrieg, entstand dahinter das barocke „Haus zur Trommel“.

-

St. Paulus:

Lageplan

Heute Kirche des Dominikanerklosters in Worms. Hier stand ganz früher die Salierburg, direkt an der ersten rheinseitigen Stadtmauer. 1002 wurde hier von Bischof Burchard hier die erste Stiftskirche erbaut. Die damalige 3-schiffige romanische Basilika hatte im Westen 2 Türme und erhielt im 13. Jh. einen gotischen Ostchor. Die Türme haben Dächer im byzantinischen der Jerusalemer Grabeskirche. Die Zerstörungen im Pfälzer Erbfolgekrieg führten zum Wiederaufbau als barocke Saalkirche. Erhalten hat sich die romanische Westfassade aus dem 13. Jh.

Die Bronzetür ist eine verkleinerte Kopie der Bernwardstür vom Hildesheimer Dom von 1015.

Rechts und links vom Chor stehen Säulen mit lebensgroßen Gipsfiguren, rechts Paulus, links Dominikus. Sie stammen aus dem 20. Jh.

Der Hochaltar wurde 1718 eigentlich für die Pfarrkirche St. Peter in Herrnsheim geschaffen. 1928 brachte man ihn hier her.

Kanzelkorb mit den Evangelistensymbolen.

Blick zur Orgel. -

Etwas weiter nördlich in der Römerstraße steht das Rote Haus. Großes Bürgerhaus aus der Renaissance 1624 mit spätgotischer zentraler Toreinfahrt. Oben am Dach zwei Zwerchhäuser. Heute dienst es der daneben liegenden Friedrichkirche als Gemeindehaus. Eine Zeitlang war es auch ein Brauhaus.

-

Friedrichskirche: nach den Zerstörungen und der Entvölkerung der Pfälzer Erbfolgekriege 1689, ließ man 1699 zu, dass sich auch Reformierte in der Stadt niederlassen durften. Um 1700 wurde eine kleine Holzkirche nebst Pfarrhaus und Schule in Betrieb genommen. Da das Geld für eine Kirche aus Stein fehlte, bat man Friedrich den Großen von Preussen um die Schirmherrschaft. Nach ihm wurde die 1744 geweihte Kirche benannt. Architekt war Johann Georg Baumgratz. Die Kirche hat keinen Turm, sondern nur einen Dachreiter mit Glocken. Nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges wurde die Kirche originalgetreu wieder aufgebaut.

-

Gebäude Rheinstr. 1

-

Jüdisches Viertel: Plan des im Norden der Stadt liegenden Warmaisa (hebräischer Name der Stadt Worms). Es wird auch „Klein-Jerusalem“ genannt. Nirgendwo in Deutschland sind, trotz der Zerstörungen, so viele Zeugnisse jüdischen Lebens zu besichtigen. Die Judengasse verläuft parallel zur Stadtmauer. Rechts die Karolingerstraße, links die Friedrichstraße begrenzen das Viertel.

Im Mittelalter bildeten die jüdischen Gemeinden von Speyer, Worms und Mainz einen Verbund jüdischer Gelehrsamkeit. Er prägte Kultur, Rechtsprechung und Religion der mittel- und osteuropäischen jüdischen Diaspora. Diese 3 Städte sind die sogenannten SchUM-Städte (Schin (Sch) für Schpira = Speyer,

Waw (U) für Warmaisa = Worms, Mem (M) für Magenza = Mainz.

Synagoge: 1959-61 wieder aufgebaut unter Verwendung erhaltener Bauteile. Der heutige Bau ist ein Stilgemisch verschiedener Epochen, weil es immer wieder Umbau- und Erweiterungsphasen gab.

Synagogenplatz mit der Vorhalle der Synagoge aus dem 17. Jahrhundert. Rechts das „Haus zur Sonne“, das ehemalige Gemeindehaus.

Grundriss

Links der 1212/13 gebaute Anbau der Frauensynagoge. Geradeaus die Männersynagoge aus dem 13. Jahrhundert. Rechts etwas niedriger Raschi-Jeschiwa, ein Talmud-Lehrhaus, 1623/24 vom Mäzen David Joseph Oppenheim angebaut.

Inneres der Männersynagoge

Mikwe (kultisches Bad) 1185/86 erbaut, nach dem Vorbild der Mikwe in Speyer. Das Wasserbecken liegt etwa 7 Meter unter der Erde. -

Raschi-Tor: erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der aus 3 Torbögen bestehende Durchbruch durch die innere Stadtmauer geschaffen. Karolingerstraße Ecke Judengasse.

-

Martinspforte auch Martinstor: es war das Nordtor der inneren Stadtmauer. 28 m hoch wurde es 1689 (Pfälzer Erbfolgekrieg) zerstört. 1904 wurde es von Stadtbaumeiser Georg Metzler nach alten Zeichnungen wieder errichtet. Die frühere Turminnenseite wurde nach außen gedreht und der Bau verkleinert. Der geschnitzte Erker zeigt nun den Eingang zur Kämmererstraße.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.