Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern

- Admiralität

- Alexander-Newskij-Kloster

- Auferstehungskirche

- Denkmal von Nikolaus I.

- Großer Katharinenpalast

- Isaak-Kathedrale

- Jelissejew-Haus

- Jussupow-Palast

- Kathedrale der Muttergottes

- Menschikow-Palast

- Newskij Prospekt

- Pawlowsk

- Peterhof

- Peter-und-Paul-Festung

- Schloss Monplaisir

- Schlossplatz

- Singer-Haus

- Smolny-Kloster

- Tichwiner Friedhof

- Winterpalast und Eremitage

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

St. Petersburg 20. – 26. Juni 2008

Abflug von Berlin Tegel am 20. Juni.

Luftbild Berlin Tegeler See

-

St. Petersburg: St. Petersburg Anfang des 18. Jahrhunderts (1703 Baubeginn der Peter-und-Paul-Festung) von Peter I, Peter der Große gegründet. 1712-1717 und 1723-1918 Hauptstadt des Russischen Reiches.

Luftbild St. Petersburg, Betonbauten.

Brücke über die Newa. St. Petersburg liegt an der Mündung der Newa in die Ostsee und sollte Russlands Herrschaftsanspruch auf die Ostsee untermauern.

Mann am Ufer der Newa.Industriebauten. Heute knapp 5 Millionen Einwohner und zweitgrößte Stadt nach Moskau.

Brücke über die Newa.Zimmer im Ladoga Hotel

Zanevskij Prospekt, die Hauptstrasse beim Ladoga Hotel. Praktisch die Verlängerung des Newskij Prospekt auf der anderen Seit der Newa.

Stadtplan von St. Petersburg. Da wo der rote Punkt ist, stehen wir jetzt. Auf der anderen Seite der Newa beginnt abknickend der Newskij Prospekt.

Plan von ganz St. Petersburg mit dem Mündungsdelta der Newa in die Ostsee. In der Mitte, umgeben von halbrunden Kanälen, die Altstadt. Peter-und-Paul-Festung an der Großen Newa. Zwischen ihr und der Wassiljewski-Insel beginnt die Kleine Newa. Der Spitze der Insel gegenüber die Admiralität, Winterpalast und die goldene Kuppel der Isaak-Kathedrale. Der Aufbau der Stadt war inspiriert von Amsterdam. Durch die zahlreichen Kanäle, die die Stadt durchziehen, wird St. Petersburg auch Venedig des Nordens genannt.

Schwäbisches Restaurant.

Busfahrt über den Newskij-Prospekt bis fast zur Admiralität.Maler renovieren eine historische Fassade eines Hauses.

-

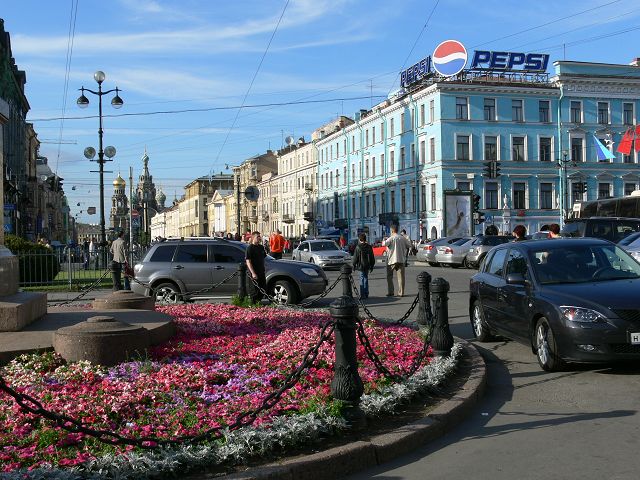

Seitenstraße des Newskij-Prospekt mit Toyota Werbung. St. Petersburgs berühmteste Kultur- und Einkaufsmeile erinnert an Alexander Newski, den legendären Nowgoroder Großfürsten, der schon 1240 die Schweden der Newa besiegte und heilig gesprochen wurde. Er ist der Schutzheilige der Stadt. Die Straße ist 4,5 km lang und hat sich selbst in der Zeit der Sowjetunion dem Namensgebung „Straße des 25. Oktober“ widersetzt. Nahe der an der Großen Newa liegenden Admiralität, am nordwestlichen, oberen Ende des Newskij-Prospekts, begann 1737 unter Zarin Anna Iwanowna die Planung der 3 strahlenförmig von der Admiralität abgehenden Straßen, die heute noch die Altstadt durchziehen. Der Newskij-Prospekt ist die nördlichste davon.

Die prunkvollen Fassaden werden heute wieder liebevoll restauriert. Peter der Große ließ die Straße als Verbindung zwischen Admiralität an der Newa und der Nowgorod-Moskauer-Landstraße errichten. Damals ging sie durch Sumpf und dichten Buschwald.

Am nordwestlichen Ende des Newskij-Prospekt die Schule Nr. 210 mit Gedenktafel. Erbaut 1939 von Boris Rafailoviç Rubanenko (1910-1985). Eines der wenigen nach dem ersten Weltkrieg erbauten Gebäude am Newskij-Prospekt.

Eckhaus mit Säulen, direkt neben der Straße, an der einer der Durchgänge zum Schlossplatz liegt.Einer der Durchgänge zum Schlossplatz, konzipiert von Carlo Rossi.

Stroganow Palast: Newskij-Prospekt 17, am Ufer der Moika gelegen, einem kleinen Fluss der durch St. Petersburg fließt. Das Barockschloss, erbaut 1752-54 von Bartolomeo Franceso Rastrelli (1700-1771). Er erbaute auch den Winterpalast. Der Palast entstand auf den Grundmauern eines 1752 abgebrannten Vorgängerbaus. Das Palais gilt heute als das einzige Bauwerk auf dem Newski Prospekt, das die barocken Originalformen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ohne größere Veränderungen beibehalten hat. Zahlreiche dekorativen Elemente wie der konkave Dachgiebel über dem zentralen Portal, die Portiken in der Fassadenmitte oder die mit dekorativen Elementen verzierten Fenstereinfassungen sind charakteristisch für den Petersburger Barock.

Am Ufer der Moika liegenden Fensterdekorationen, mit dem unter dem Fenster befindlichen Relief einer männlichen Person, halten einige Historiker für ein Selbstbildnisse Rastrellis. Der rosarote Fassadenanstrich mit dekorativen Elementen in Weiß verleiht den Fassaden eine feierliche, ebenfalls für den reifen Barock typische Gestalt.

Oben im Giebel (sowohl zur Moika, wie zum Newskij-Prospekt) das Wappen der Stroganows., die im 16. Jahrhundert mit Salzhandel reich wurden und an der russischen Expansion Richtung Sibirien beteiligt waren. Heute befinden sich hier Teile der Sammlung des Russischen Museums.Gegenüber, Newskij-Prospekt 18. Literatur-Cafe, einst Treffpunkt von Literaten und Künstlern. 1812-1815 von Wassili Petrowitsch Stassow (1769-1848) erbaut. Puschkin ließ sich von hier zum Duell abholen. Tschaikowskij nahm hier das Gift zu sich, dass ihm den Tod bringen sollte.

Fassaden an der Moika.

Werbung für das Schokoladenmuseum im Stroganow Palast in einem alten bemalten Auto.

Newskij-Prospekt Richtung Südosten, Blick Richtung Singer-Haus.

Newskij-Prospekt 22-24, Lutherische Kirche Sankt-Petri der deutschen, protestantischen Gemeinde. Sie vereinigt das Schema einer romansichen Basilika mit mit der Formensprache des russischen Klassizismus. Mit damals 3000 Plätzen war und mit ihren 700 Plätzen ist sie heute die größte evangelische Kirche Russlands. Ehemalige Peter-und-Paulskirche: 1727 schenkte Zar Peter II. der immer größer werdenden Gemeinde ein Grundstück am heutigen Newskij-Prospekt. Hier sollten eine Kirche, eine Kirchenschule und ein Pastorat errichtet werden. Die Baupläne stammen vom Patron der Gemeinde, Graf Burkhard Christoph von Münnich (1683–1767). 1728 Grundsteinlegung, 1730 eingeweiht. Die Gemeinde wuchs, aber die Kirche wurde immer baufälliger. 1833 ließ man sie abreißen. Man hatte aber bereits einen Plan für den Neubau. 1833 Grundsteinlegung zu einer Kirche nach den Entwürfen von Alexander Brjullow (1798-1877). Unter Stalin wurde die Kirche gesperrt. Die Innenausstattung wurde beschlagnahmt und gestohlen. Eine der größten Orgeln Europas verschwand damals spurlos. In der Folgezeit stand die Kirche leer bzw. wurde zweckentfremdet genutzt. In den 1940er und 1950er Jahren waren in dem Gotteshaus verschiedene Lager untergebracht. Dann baute man die Kirche in der Chruschtschow-Zeit zu einem Schwimmbad um, das 1962 eröffnet wurde. 1992 konnte die Petrikirche als Kirche wieder eröffnet werden.

Kathedrale der Muttergottes von Kasan, 90 m hoch, mit bogenförmigen Kollonaden, dem Petersdom in Rom nachempfunden. In Auftrag gegeben von Zar Paul I. (1754-1801). Erbaut 1801-1811 von Andrej N. Woronichin bzw. Voronichin (1759-1814). Zu dieser Zeit war bereits sein Sohn Alexander I. (1777-1825) an der Regierung. Woronichin war Leibeigener des Grafen Stroganow, der früh sein Talent entdeckte und förderte. Von der Zentralen Kuppel aus erstrecken sich die Tonnengewölbe von Mittelschiff, Chor und Querschiffsarmen in Form eines Lateinischen Kreuzes. Seit dem Sieg über Napoleon 1812 wurde die Kathedrale auch als militärische Weihestätte verwendet. 1932 wurde hier ein Museum für Atheismus und Geschichte der Religionen eingerichtet. Seit Anfang der 1990ger Jahre ist sie wieder Gotteshaus.

Auf dem Platz davor ist Raum für Artisten, Verkaufsstände und Künstler aller Art.

Blick über den Newskij-Prospekt zur Auferstehungskirche oder Blutskirche, direkt gegenüber der Kathedrale von Kasan.

Häuserfassaden am Gribojedow-Kanal oder Katharinen-Kanal, neben der Kathedrale.

Flachrelief des Stadtgründers Zar Peter I. (1672-1725), Peter der Große.

Metallskulpturen von Musikern an einer Lampe an einem Haus.Werbung für Kylie Minogue.

Singer-Haus, Newskij-Prospekt 28. Jugendstil. Erbaut 1902-1904 von P.J. Sjusor. Heute Haus des Buches (Dom Knigi). Eigentlich durfte kein profanes Gebäude höher sein, als der Winterpalast. Die amerikanischen Bauherren, wollten eigentlich ein 11-stöckiges Gebäude errichten, welches ihnen aber verboten wurde. Der Turm ist nun doch höher als der Winterpalast.

Details der gläsernen Kuppel, der Fenster, des Eingangs und der Lampe am Eingang.

Im Café in der 1. Etage mit Blick auf den Newskij Prospekt und den Turm der Stadt-Duma.

Blick auf die direkt gegenüber liegende Kathedrale der Muttergottes von Kasan.Händler mit russischen Fahnen, es ist Fussball-Europa-Meisterschaft.

Fassade am Gribojedow-Kanal, auch Katharinen-Kanal genannt. Entstand in der Zeit von Katharina II. (1729-1796), Katharina die Große.

Schaufenster mit bunt bemalten MatroschkasSchaufenster mit dem letzten Zaren Nikolaus II., auf Holzeiern, die den Fabergé-Eiern nachempfunden sein sollen.

Eule aus Metall über einem Eingang.

Korb mit Blumen aus Bernstein gefertigt.Baum aus Bernstein.

Große mit Blumen bemalte Vase in einem Schaufenster.Ältere Frau versucht durch den Verkauf von Blumen, sich etwas dazu zu verdienen.

Broadway in kyrillischer Schrift.

Blick zurück zum Singer-Haus.

Newskij-Prospekt 32-34. Frühklassizistische katholische Katharinenkirche: erbaut 1762-1783 von Jean-Baptiste Vallin de la Mothe (1729-1800), Domenico Trezzini (ca. 1670-1734) und Antonio Rinaldi (1709-1794). Östlich der Moika wurde nicht orthodoxen christlichen Gemeinden erlaubt, Gotteshäuser am Newskij-Prospekt zu errichten. Unter Stalin wurde die Kirche geschlossen Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde sie 1992 wieder für den römisch-katholischen Gottesdienst geöffnet und restauriert.

Vor der Kirche bieten Künstler ihre Gemälde zum Verkauf an.

Turm der Stadt-Duma am Newskij-Prospekt. Erbaut unter Paul I. (1754-1801). Der Turm war zunächst Feuerwache, dann Spiegel-Telegraphen-Verbindung mit Zarskoje Selo.

Gegenüber in einer Seitenstraße die kunstvolle Fassade des des Grand Hotels Europe.Metrostation „Gostiny Dwor“, dahinter der Rusca-Portikus, ein von Luigi Rusca (1762-1822) 1806 geschaffenes Gebäude, welches heute als Theaterkasse dient. Dieser Bau wurde beim Bau der Metro 1962 abgebrochen und 1972 nach den Originalplänen wiederaufgebaut. Links daneben das große Kaufhaus Gostiny Dwor.

Vor dem Kaufhaus eine Figur aus Star Wars als Werbung für das Wachsfigurenkabinett.

Katharina II. oder Katharina die Große, ebenfalls aus dem Wachsfigurenkabinett.

Gostiny Dwor das größte Kaufhaus von St. Petersburg und nach dem Moskauer Kaufhaus GUM das Zweitgrößte in Russland. 1761-1785 von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) und Jean-Baptiste Vallin de la Mothe (1729-1800) errichtet. Bei einer Fassadenlänge von mehr als einem Kilometer, nimmt es fast ein gesamtes Stadtviertel ein. In dem frühklassizistischen Gebäude befindet sich nach einem Brand 1990 und einer kompletten Umgestaltung des Innenraums heute ein Einkaufszentrum westlicher Prägung mit etwa 200 zumeist hochpreisigen Einzelhandelsgeschäften. Das Gebäude gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Blick zurück Richtung Turm der Stadt-Duma.

Gegenüber auf der anderen Straßenseite steht etwas zurückgesetzt die Armenische Kirche am Newskij-Prospekt 40-42. Klassizistischer Bau, 1780 erbaut von Jurij M. Veldten (1730-1801). Sie wurde von einem reichen armenischen Geschäftsmann in Auftrag gegeben und 1780 fertiggestellt. Während der Sowjetherrschaft war sie, wie so viele andere Kirchen, geschlossen und wurde als Werkstatt, Lagerhalle oder Bürohaus zweckentfremdet. Heute wird sie wieder von der armenischen Gemeinde genutzt.Laden für Fans des Fußballclubs „Zenit St. Petersburg“.

Polizist

Gruppe Jugendlicher an einem Zeitungskiosk.

Gegenüber der langen Fassade von Gostiny Dwor auch diese Jugendstil-Fassade am Newskij-Prospekt.

Detail eines Fensters mit Balkon an der Fassade.

Kaufhaus „Passage“, glasgedeckte Ladengalerie 1846-48 nach einem Moskauer Vorbild von R. A. Scheljaschewitsch errichtet.Weisse Nächte in St. Petersburg am Newskij-Prospekt. Blick auf den Turm der Stadt-Duma. Ganz hinten die goldene Turmnadel der Admiralität und rechts das Singer-Haus.

Gruppe von Jugendlichen an der Unterführung an der russischen Nationalbibliothek, Werbung von Gasprom und Foster’s auf den Häusern.Unterführung an der Russischen Nationalbibliothek (Saltykow-Schtschedrin-Bibliothek), die im Hintergrund rechts an der Ecke u sehen ist.

Fassade zum Alexandrinskaja-Platz vom Sokolow-Gebäude der Russischen Nationalbibliothek. 1828-1834 von Carlo Rossi (1775-1849) erbaut. Statuen von Dichtern und Philosophen schmücken die Fassade. Nach der Moskauer Lenin-Bibliothek die zweitgrößte Bibliothek Russlands mit 2012 über 36 Millionen Medien, davon 28 Millionen in russischer Sprache. Damit ist sie auch eine der größten Bibliotheken der Welt.

Russische Nippes in einem Schaufenster.Alexandrinskij-Theater am Alexandrinskaja-Platz. Das bedeutendste Sprechtheater von St. Petersburg. 1828-1832 von Carlo Rossi (1775-1849) erbaut. Namensgeberin war die mit Zar Alexander verheiratete Zarin Alexandra, die geborene preußische Prinzessin Charlotte, älteste Tochter von Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. Oben die Quadriga mit Apoll, dem Gott der Künste.

Fassade am Alexandrinskaja-Platz.

Detail mit der Quadriga.

Dem Theater gegenüber diese üppig dekorierte historische Fassade.

Grünanlage mit Blumenbeeten auf dem Alexandrinskaja-Platz mit dem Denkmal von Katharina der Großen.

Gruppe von Männern um Schachspieler auf einer Parkbank.

Blick auf das Alexandrinskij-Theater, im Vordergrund ein Denkmal für Katharina II.Denkmal für Katharina II. oder Katharina der Großen: Einziges Denkmal von Katharina II. in der Stadt. Entwurf Michail Ossipowitsch Mikeschin (1835-1896). 1873 enthüllt. Es ist eines der wenigen Kunstwerke von ihm, die die Sowjetzeit überlebt haben. Katharina die Große wurde vom russischen Volk geliebt, und ihre Regierungszeit wird oft als das goldene Zeitalter Russlands bezeichnet. Alexander II. wollte die Kaiserin (seine Urgroßmutter) ehren und erteilte den Auftrag für dieses Denkmal. Arbeiten für das Denkmal begannen 1862 und wurde erst 1873 abgeschlossen. Die Statue zeigt Katharina die Große in einem Hermelinmantel. Sie trägt einen Lorbeerkranz in der linken Hand und ein Zepter mit dem Doppeladler in der rechten Hand. Um ihren Hals trägt sie den Orden von St. Andrew. Es gibt neun weitere Statuen an der Basis des Denkmals. Sieben dieser Figuren stammen von dem Bildhauer Alexander Michailowitsch Opekuschin (1838-1923). Nach der Revolution wurde 1917 die Statue der Zarin durch eine Statue von Lenin ersetzt, aber nach dem Ende des Sowjetregimes wieder zurückgesetzt.

Hier rechts von der Mitte Fürst Grigorij Orlow.

Links Marschall Nikolaj P. Rumjanzew, in der Mitte Fürst Grigorij A. Potemkin, der einen türkischen Turban zertritt und rechts Marschall Alexander W. Suworow. Links die einzige Frau am Sockel, Fürstin Jekaterina Daschkowa, Präsidentin und Gründerin der Akademie der Wissenschaften.

Malaja Sadovaja ulica. Denkmal für einen Petersburger Fotografen. 2001 von B. Petrow geschaffen.

In der gleichen Straße kann man Münzen werfen für das Glück den St. Petersburger Katzen Elisha und Vasilisa. Die Skulpturen wurden zur Erinnerung an Katzen geschaffen, die die Stadt nach der Blockade vor Ratten schützten.

Jelissejew-Haus, Newskij-Prospekt 56, dem Alexandrinskaja-Platz gegenüber. Delikatessen-Geschäft, 1902-03 von Gawriil Wassiljewitsch Baranowski (1860-1920) errichtet. Die Fassade des Jugendstil-Gebäudes zeigt mehrere Skulpturen des bekannten estnischen Bildhauers Amadus Adamson (1855–1929).

Links vorne an der Ecke zum Beispiel die Personifikation der Wissenschaft mit Büchern, daneben die Industrie mit einem Schiff unter dem Arm.An der rechten Ecke Hermes, der Gott des Handels.

Fenster im Dekor des Jugendstils.

Eingangstüren aus Holz und Glas, Jugendstil.

Bunte Glasfenster

Blick durch die Tür in das historische Innere mit Vitrinen aus Holz und Glas.Hinweisschild auf den Anitschkow-Palast, der zahlreiche Besitzer hatte, unter anderem die jeweiligen Günstlinge der Zarinnen. Es war jahrelang der Sitz von Alexander III. (1845-1894) und Zarin Maria Feodorowna, der dänischen Prinzessin Dagmar (1847-1928), der ehemaligen Verlobten seines früh verstorbenen, älteren Bruders Nikolai.

Anitschkow-Palast. Erste Bauteile 1741 und immer wieder erweitert. Viele Architekten waren beteiligt. Hier das Kabinett mit seiner Säulenfassade, 1805 von Giacomo Quarenghi (1744-1817) erbaut. 1937 wurde der Komplex „Palast der Jungpioniere“.

Newskij-Prospekt in den weißen Nächten. Hinten die goldene Nadel der Admiralität an der Newa, Wahrzeichen von St. Petersburg.

Anitschkow-Brücke über die Fontanka mit zahlreichen Spaziergängern. An Stelle der ersten, vom Kommandeur Anitschkow 1715 erbauten Holzbrücke, entstand 1839-1841 diese Steinbrücke. 4 bronzene Rossebändiger gehören zu den populärsten Skulpturen der Stadt. Bildhauer Peter Clodt von Jürgensburg (1805-1867). Diese Statuen schuf er ursprünglich für das Berliner Schloss. Er wiederholte dieses Motiv für den Palazzo Reale in Neapel und die Anitschkow-Brücke. Er war einer der bedeutendsten Bildhauer des Realismus in Russland.

Der Fluss Fontanka speiste einst die Fontänen im Sommergarten, daher der Name. 1789 fasste man die Ufer in Granit und baute den Fluss, der damals die Stadtgrenze war in einen Kanal um. Beide Seiten der Fontanka münden in die Newa. Vorne ein Ausflugsboot. Am gegenüberliegenden Ufer eine weitere Zweigstelle der Russischen Nationalbibliothek. Das historische Bauwerk vom Anfang des 18. Jahrhunderts, wurde im Auftrag von Peter I. für seine Tochter Anna erbaut. Dann befand sich im Gebäude das Militärwaisenhaus, später dann das Katharineninstitut.

Spaziergänger auf dem Newskij-Prospekt.

Auf der anderen Seite der Brücke der Belosselskij-Beloserskij-Palast, Newskij-Prospekt 41. Ein erster Palast an dieser Stelle war im Jahr 1747 für Michail Andrejewitsch Belosselski errichtet worden, wurde aber später abgerissen. 1840-48 wurde der Palast im Stil des Neobarock von Andrei Iwanowitsch Stackenschneider bzw. Andrej Ivanovič Štakenšnejder (1802-1865) erbaut. Die Fassade des Gebäudes wird von weißen Säulen mit Kapitellen geprägt. Die Größe des Palastes und die damit einhergehenden Kosten der Unterhaltung erwiesen sich für die Familie Belosselski-Beloserski als zu große Belastung, so dass ein Verkauf erfolgte. 1884 kaufte Zar Alexander III. den Palast für seinen Bruder Großfürst Sergei Alexandrowitsch Romanow anlässlich dessen Hochzeit. Im Gebäude befinden sich heute das „Museum für die Entwicklung der Demokratie im modernen Russland“, sowie Behörden und Unternehmen.

Details der Fassade.

Junge Spaziergänger auf dem Newskij-Prospekt.

Mac Donald

Laden mit Lebensmitteln von innen.

Fussball-Europameisterschaft. Rossija Champion. Fotowand mit Kopfausschnitt.

Stretch-Limousine am Newskij-Prospekt

Historische Hausfassade

Historische Häuserfassaden und Spaziergänger.

Mülllaster vor dem Moskauer Bahnhof. Der Bahnhof und das Empfangsgebäude entstanden im Jahre 1851, anlässlich der Eröffnung der Bahnstrecke zwischen Moskau und St. Petersburg. Architekt war der deutschstämmige von Konstantin Andrejewitsch Thon bzw. Ton (1794-1881).

Platz des Aufstands, zum Gedenken an das Ereignis im Revolutionsjahr 1917, als sich hier eine friedliche Demonstration versammelte und die Soldaten des Zarenregimes es vorzogen, nicht auf die Demonstranten zu schießen, sondern sich ihnen stattdessen anzuschließen. Zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland, wurde 1985 ein 36 m hoher Obelisk errichtet. Dahinter der Moskauer Bahnhof.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes der U-Bahnhof „Ploschtschad Wosstanija“ in einem runden Gebäude mit Säulen. Trotz des sumpfigen Bodens gibt es in St. Petersburg ein ausgedehntes U-Bahn-Netz. -

Stadtrundfahrt entlang der Newa. An der Newa, Universitäts-Kai, Anlegestelle mit Sphinxen 1832-34

Nikolaus-Marine-Kathedrale. Erbaut 1753-1762 von Sawwa Iwanowitsch Tschewakinski (1713-1779), einem Schüler des berühmten Bartolomeo Francesco Rastrelli. Sie steht im Quartier der Marinesoldaten und ist dem Schutzheiligen der Seefahrer geweiht.5 goldene Kuppeln überragen den spätbarocken Bau. Die blau-weiße Fassade ist verziert mit zahlreichen korinthischen Säulen. Sie liegt mitten in der St. Petersburger Altstadt am Krjukow-Kanal.

Details der Fassade.

Der Glockenturm steht separat.

Inneres: Nach russischer Tradition besteht die Kirche aus einer Unter- und einer Oberkirche. Die niedrige und etwas düstere Unterkirche steht dem Volk täglich zur Verfügung. Die hellere Oberkirche wurde nur zu Festtagen geöffnet.

Mariinski-Theater am Theaterplatz: Ort zahlreicher Uraufführungen von russischen Opern und Balletten. Benannt ist es nach der ehemals deutschen Prinzessin Marija Alexandrowna (1824-1880), der Gemahlin von Zar Alexander II. Erbaut 1859/60 von Alberto Cavos (1800-1863). Als im Jahr 1886 das Gebäude des Bolschoi-Theaters baufällig wurde, zogen die kaiserliche Oper und das kaiserliche Ballett in dieses Gebäude um. Nach einigen Namensänderungen, zum Beispiel 1935 „Kirow-Theater“, trägt es seit 1992 wieder seinen ursprünglichen Namen. Das Gebäude fasst 2000 Zuschauer.

Ein Mann verkleidet als Peter der Große bzw. Peter I. als Fotomotiv.

Der Fluss Moika durchzieht die vornehmsten Viertel von St. Petersburg. Sie mündet in die Newa und am anderen Ende in die Fontanka.

Marien-Palast oder Mariinski-Palast, gelegen am Isaak-Platz, direkt an der Moika.

1839-1844 nach Plänen von Andrei Iwanowitsch Stackenschneider bzw. Andrej Ivanovič Štakenšnejder (1802-1865) im klassizistischen Stil, für Großfürstin Maria, die Tochter des Zaren Nikolaus I. erbaut. Heute ist es Sitz des Stadtparlaments, welches aus dem Stadtsowjet hervorgegangen ist.

Detail der Fassade mit dem Wappen von St. Petersburg.

Blick von der 100 Meter breiten „Blauen Brücke“ auf die Moika.

Der Obelisk trägt Hochwassermarken.

Denkmals von Nikolaus I. auf dem Isaaks-Platz. 1856-59 geschaffen von Auguste de von Montferrand (1786-1858) und Peter Clodt von Jürgensburg (1805-1867). geschaffen. Die bronzene Reiterstatue steht auf einem Sockel aus Granit, Porphyr und Marmor. Er ist mit bronzenen Reliefs und vier Figuren verziert. Die Reliefs stellen Taten von Nikolaus I. lobend dar. Die von Robert Salemann (1813-1874) geschaffenen Figuren stehen für Glaube, Weisheit, Gerechtigkeit und Stärke, wobei die weiblichen Figuren die Gesichtszüge von Nikolaus Frau und Töchtern zeigen. Im Hintergrund der Marien-Palast.

Der russische Doppeladler aus Bronze.

Bronzereliefs zeigen Krisen in der Regierungszeit des Zaren, z. B. den Dekabristenaufstand 1825.

Isaaks-Kathedrale, eine der größten Kuppelkirchen der Welt (101,5 m hoch, Durchmesser der Kuppel 26 m) und die größte, die im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Im Vordergrund der Isaaksplatz mit dem Reiter-Denkmal von Zar Nikolaus I. Rechts das Hotel Astoria.

Hotel Astoria: Das Luxus-Hotel wurde gebaut, um Touristen zu beherbergen, die Russland im Mai 1913 zum 300. Jahrestag der Zarenfamilie Romanow besuchen wollten. Das nach Plänen von F.jodor Lidwal (1870-1945) erbaute Gebäude, wurde dann 1912 eröffnet. Es hat die Form eines Trapezes mit einer schmalen, leicht konkaven Seite entlang der östlichen Begrenzung des Platzes. Adolf Hitler hatte hier das Bankett geplant nach dem Sieg über St. Petersburg. 900 Tage wurde die Stadt von der deutschen Wehrmacht belagert. Die Stadt sollte dem Erdboden gleichgemacht werden.

Ehemalige deutsche Botschaft. 1911/12 aus rotem Granit erbaut von Peter Behrens (1868-1940).

Mann verkleidet als Zar Peter I. als Fotomotiv.

Stände mit Nippes und zahlreichen Kunden.

Direkt neben der St.-Isaak-Kathedrale, die ehemalige Reithalle der Imperial Horse Guards, heute die Hauptausstellungshalle der Stadt. Erbaut 1804–07 nach Plänen von Giacomo Quarenghi (1744-1817). Dies war einer seiner letzten Aufträge. Er imitiert einen Athener Tempel aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. mit acht dorischen Säulen. Die neben ihren Pferden stehenden Marmorstatuen der Dioskuren wurden vom Bildhauer Paolo Triscornia (1757-1833) nach der Fontana dei Dioscuri in Rom gestaltet.

Kunstkammer von Peter dem Großen bzw. Peter I. (1672-1725). Seine Bestände zählen zu den vollständigsten anthropologischen und völkerkundlichen Sammlungen der Welt. Die Sammlung wurde von ihm als „Wunderkammer“ angelegt. Das 1718-1734 von Georg Johann Mattarnovi (1677-1719) und Nicolaus Friedrich Härbel oder Nikolaj F. Gerbel (gest. 1724) im Stil des frühen Petersburger Barock erbaut. Die Sammlung aus anatomischen Abnormitäten, wurde bald erweitert durch ausgestopfte Tiere, Mineralien, Gemmen und wissenschaftliche Instrumente.

Das Segelschulschiff „MIR“ gehört zu den größten Segelschiffen der Welt. Eigner nist die staatliche Admiral-Makarow-Akademie, in der seemännischer Nachwuchs für die russische Handelsmarine ausgebildet wird.

Kreuzer Aurora. Auf diesem Schiff wurde 1917 erstmals die rote Fahne gehisst und am 7. November der Schuss abgegeben, der das Signal für die Eroberung des Winterpalasts gab (nicht der Panzerkreuzer Potemkin!). Noch im 2. Weltkrieg wurde die Aurora zur Verteidigung der Stadt eingesetzt.

Kleine Puppen in russischen Trachten.

Laden mit russischen Nippes, hier bemaltes Holzgeschirr.

Matroschkas mit winterlichen Motiven bemalt.

Regale mit russischen Nippes.

Sphinx an der Newa. Am anderen Ufer das 2017 geschlossene, ehemalige berüchtigte Kresty-Gefängnis, in dem unter anderem auch Leo Trotzki inhaftiert war.

Auf dem Gefängnisgelände befinden sich auch die Alexander-Newski-Kirche und ein Museum.

-

Barockes Smolny-Kloster, im Bogen der Newa am Rastrelli-Platz gelegen.

Dieses russisch-orthodoxe Kloster wurde gebaut, um Elisabeth, die Tochter von Peter dem Großen, zu beherbergen. Sie entschied sich Nonne zu werden, nachdem man ihr die Thronfolge verweigert hatte. Ihr Vorgänger auf dem Thron Ivan VI. wurde allerdings 1741 bei einem Staatsstreich der Garden abgesetzt und inhaftiert. Elisabeth entschied sich gegen den Eintritt ins Kloster und wurde Zarin Elisabeth (1709-1761). Die Arbeiten am Kloster wurden unter ihrer königlichen Schirmherrschaft fortgesetzt. Erster Architekt war Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771). Die Bauarbeiten dauerten von 1748-1764. Elisabeths Tod hinderten Rastrelli an der Vollendung des Entwurfs, da Elisabeths Nachfolgerin Katharina die Große (1729-1796) Rastrelli entließ, da sie den Barockstil missbilligte. Erst 1835 wurden die Gebäude unter der Leitung von Wassili Petrowitsch Stassow Vladimir Vasil’evič Stasov (1769-1848) fertig gestellt. Das Innere wurde im neoklassizistischen Stil fertiggestellt, was dem damals veränderten architektonischen Geschmack eher gerecht wurde. Ursprünglich befanden sich hier Pechkochereien (Smolnyj), die Peter der Große für den Schiffsbau errichten ließ. Schon zur Zeit von Katharina der Großen entstand hier das Smolnyj-Institut, das erste Internat für adelige Mädchen in Russland.Die Kirche wurde 1923 von den sowjetischen Behörden geschlossen, sie wurde geplündert und verfiel, bis sie von 1982 bis 2015 als Konzertsaal genutzt wurde. Heute ist sie wieder eine orthodoxe Kirche. In den umgebenden Gebäuden sind Fakultäten der Universität St. Petersburg untergebracht. Russisches Brautpaar. Gruppenbild von jungen russischen Frauen bzw. Mädchen. Michael-Schloss oder Ingenieurburg, benannt nach dem Erzengel Michael. Es wurde von Paul I. (1754-1801) erbaut an der Stelle wo sich der von Rastrelli erbaute kleine Sommerpalast von Zarin Elisabeth befand. In ihm wurde er geboren und 1801 ermordet. Kein Zar wollte später hier wohnen, 1823 zog die Militäringenieur-Akademie ein, an der auch Dostojewskij studierte. Erbaut 1797-1801 nach Plänen des Architekten Vincenzo Brenna (1747-1820) und Wassili Iwanowitsch Baschenow (1737-1799). Bereits 1898 wurde es von Nikolaus II. als Museum eingerichtet. Heute ist es eine Filiale des Russischen Museums. Fassade zur Moika. Fassade zur Fontanka. Markt mit Andenken und Nippes in der Nähe der Auferstehungskirche. Matroschkas, zum Teil mit skurriler Bemalung, wie Harry Potter, Politiker, Musiker oder Footballstars. Dosen mit Lack kunstvoll bemalt. Kunstvoll bemaltes Auto der Souvenir-Marktes. Auf der anderen Uferseite der Moika das große historische Gebäude der Öffentlichen Sauna. Hier mündet der Gribojedow-Kanal in die Moika. Kleines Gebäude des Museums für Steinkunst, direkt benachbart zur Hochschule für Volkskunst. Aufwändig gestalteter Zaun aus Metall zum Schlossgarten des Michael-Schlosses, welcher sich hier gleich anschließt. Schmiedeeisernes Eingangstor. Fliese mit einem Vogel am Pfosten des Tores. Kutsche mit Pferden.

-

Auferstehungskirche oder Blutskirche, erbaut zur Erinnerung an das Bomben-Attentat auf Alexander II. (1818-1881) 1881 durch einen Fanatiker der Geheimgruppe "Narodnaja Wolja" = Volkswille. Gleich nach dem Attentat wurde mit der Planung der Kirche begonnen, genau an der Stelle wo der Zar verblutete. 1883-1912 erbaut von Alfred Alexandrowitsch Parland (1842-1919) und J. Makarow. Vorbild war die Moskauer Basilius-Kathedrale. Durch diesen traditionellen, altrussischen Baustil sollte das orthodoxe Gottesgnadentum manifestiert werden. Sie entsprach der in der zweiten Jahrhunderthälfte am Zarenhof gepflegten Rückwendung hin zu nationalen Traditionen und ist damit dem gleichzeitigen mitteleuropäischen Historismus vergleichbar 16.000 qm Mosaiken befinden sich im Inneren. Hochzeitsgesellschaft vor der Blutskirche. Blick über den Gribojedow-Kanal auf die Blutskirche von Norden. Die Fassade im Norden. Detail der Kuppeln Mosaik mit dem auferstandenen Christus am oberen Teil der Fassade im Norden. Fassade im Norden Kapellenkranz am Chor Detail einer Kuppel Kapellenkranz am Chor Mosaik des segnenden Christus oben am Kapellenkranz des Chores. Die Fassade im Süden. Mosaik mit Christus Pantokrator. Russischer Doppelkopfadler als Bekrönung einer Turmspitze. Mann verkleidet als Peter der Große und Frau in historischem Kostüm als Fotomotive.

-

Isaaks-Kathedrale: eine der größten Kuppelkirchen der Welt. 111 m lang, 97 m breit, 101,5 m hoch, Durchmesser der vergoldeten Kuppel 26 m. Geweiht dem Heiligen Isaak von Dalmatien, weil der Geburtstag von Peter dem Großen auf den Isaaktag fiel. Sie steht am Isaaksplatz, an dem wir schon einmal waren. Bereits 1707 hat es eine Vorgängerkirche aus Holz gegeben, später eine Kirche aus Stein, die 1735 durch Feuer zerstört wurde. 1764 beauftragte Katharina die Große den italienischen Architekten Antonio Rinaldi mit dem Bau einer dritten Isaakskathedrale. Da Rinaldi Russland 1790 verließ, konnte die Kirche nicht vollendet werden. 1798 versuchte Vincenzo Brenna die Kirche zu vollenden, allerdings aus Kostengründen ohne Glockenturm und mit weniger Kuppeln. 1802 wurde die Kathedrale geweiht. 1816 gab es einen Architektenwettbewerb, den Zar Alexander I. (1777-1825) ausschrieb, denn nach dem Sieg über Napoleon I. sollte die Kathedrale zu einem Nationaldenkmal umgebaut werden. Ab 1818 begannen die Bauarbeiten nach Plänen des Architekten Auguste Ricard de Montferrand (1786-1858). Von Tausenden von Leibeigenen wurde zunächst der Vorgängerbau teilweise abgebrochen; nur der Altarraum blieb bestehen. In den nächsten Jahren wurde der sumpfige Bauplatz fundamentiert. Dazu wurden etwa 24.000 Pfähle in die Erde gerammt. 1828 wurde die Unterkirche fertiggestellt. 1828-1830 erfolgte die Aufstellung der 48 Portikus-Säulen mit je 17 m Höhe. Die Errichtung der Hauptkuppel zog sich bis 1841 hin. Sie war die erste große Kuppel in Metallbauweise weltweit. Der Innenraum wurde erst 1848-1858 vollendet. In der Kirche finden ca. 14.000 Menschen Platz. Seit den 1930er-Jahren wurde es als Staatsmuseum verwendet. Nach dem Krieg wurde die stark beschädigte Kirche restauriert. Mit der zunehmenden Religionsfreiheit in der Sowjetunion konnte erstmals 1990 wieder ein Gottesdienst abgehalten werden. Eine erneute Restaurierung erfolgte in den Jahren 1994 bis 2003. Heute werden an hohen Feiertagen Gottesdienste in der Isaakskathedrale zelebriert.

Das Gebäude hat einen rechteckigen Grundriss, wirkt aber von außen wie eine Kuppelkirche auf einem Kreuz, da die seitlichen Säulenportiken weiter hinausgeschoben sind. Insgesamt 112 Säulen aus rotem, poliertem finnischen Granit, gliedern die Fassaden. Vier große Giebelreliefs wurden von Iwan Petrowitsch Witali bzw. Vitali (1794-1855) und Francois Lemaire geschaffen.

Blick auf die Kathedrale von Süden. Die Kuppel ist feuervergoldet, d.h. Gold wird mit Amalgam versetzt und setzt bei dem Vergoldungsprozess giftige Quecksilberdämpfe frei. Tausende Leibeigene ließen hierbei ihre Gesundheit.

Joseph Herrmann (1800-1869) schuf die Engelsfiguren rund um die Kuppel.

Detail

Im südlichen Giebelfeld die Anbetung der Heiligen drei Könige von Iwan Petrowitsch Witali bzw. Vitali (1794-1855). Darüber der Evangelist Matthäus.

Detail des östlichen Giebelfeldes in dem der Heilige Isaak von Dalmatien, dem Kaiser Valentian sein nahes Ende verkündet.

Granitsäulen am südlichen Eingang.

Bronzetür im Süden von Iwan Petrowitsch Witali bzw. Vitali (1794-1855).

Bronzerelief in einem Gewölbe der überdachten Vorhalle im Süden mit der Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten.

Weitere Bronzetür

Inneres:

Das Innere der Kirche ist kostbar ausgestattet. Die Wände sind mit verschiedenen Marmorarten, Edel- und Halbedelsteinen verziert. Darüber befinden sich über 200 meist großformatige Gemälde und Mosaiken, die die Gewölbe und die Kuppel schmücken. Die 39 Gemälde oberhalb der Marmorwände zeigen Szenen aus der Bibel, andere Bilder zeigen Taten russischer Heiliger. Eine halbe Tonne Gold wurde innen und außen verbaut.

Man betritt die Kathedrale von einem Querschiff und läuft Richtung Vierung, über der sich die riesige Kuppel erhebt.

In der Kuppel das Gemälde „Gottesmutter in Ruhm“ von Karl Brjullov oder Karl Brüllow (1799-1852). In den Zwickeln unterhalb der Kuppel die 4 Evangelisten, darüber in einem Band die 12 Apostel.

Nähert man sich der Ikonostase, sieht man die kostbaren Säulen aus Malachit und 2 Säulen aus Lapislazuli. Durch die insgesamt 43 verschiedenen verwendeten Baustoffe, erhielt die Kathedrale den Beinamen „Museum der russischen Geologie“.

Die Ikonostase ist 60 m breit und ist mit Mosaiken verziert.

Details

Blick hinter die Ikonostase in den Raum, in dem der Altar steht.

Rechts von der Tür zum Altarraum der heilige Isaak mit einer Zeichnung der Kirche.

Petrus mit dem Schlüssel.

Die Tür zum Altarraum.

Links daneben ein weiterer Heiliger

Heilige Katharina von Alexandrien mit dem Rad.

Ikone

Das Holzmodell zeigt, wie die riesigen Säulen aufgestellt wurden.

Modelle der Vorgängerbauten.

Hier das Modell der 3. Isaakskathedrale, die 1764 von Katharina der Große beim italienischen Architekten Antonio Rinaldi beauftragt wurde.

Modell der heutigen Isaakskathedrale.

Büste von Antonio Foletti, gefertigt aus den in der Kirche verwendeten verschiedenen Gesteinsarten mit dem Abbild des Architekten Auguste Ricard de Montferrand (1786-1858).

Detail eines Mosaiks.

Die riesigen Bronzetüren von innen. Sie sind den Türen am Baptisterium im Florenz nachempfunden.

Detail mit Szenen der Christianisierung. -

Auf der Wassiljewski-Insel: Sie ist eine Insel im Newadelta zwischen den Flüssen Große Newa im Süden und der Kleinen Newa und die östlichste Bucht im Finnischen Meerbusen. Peter der Große wollte hier das Zentrum seiner Hauptstadt entstehen lassen. Ehemalige Börse, erbaut 1805-1810 von Thomas de Thomon (1760-1813). Seit 1940 Zentralmuseum der Kriegsmarine. Über dem Eingang thront Neptun.

Rostrasäulen (=rostrum = Schiffsschnabel), mit Schiffsschnäbeln geschmückt an der Strelka (=Landzunge), der östlichen Inselspitze der Wassiljewskij-Insel. Ehemalige Leuchttürme, 32 m hoch, 1810 erbaut, entworfen auch von Thomas de Thomon (1760-1813) und bis in die 1950ger Jahre in Betrieb. Am Podest vier kolossale Steinfiguren vom flämischen Bildhauer Joseph Camberlin (1766-1821). Sie stellen die russischen Flüsse Wolga, Dnjepr, Newa und Wolchow dar.

Blick das Restaurantschiff „Letuchiy Gollandets“ am anderen Ufer der Newa.

Brautpaar.

Dies ist ein beliebter Treffpunkt für Brautpaare, die sich hier fotografieren lassen und mit Sekt anstoßen.

Wasserspiele nach Musik vor der Inselspitze, der Strelka, wo sich Große und Kleine Newa teilen.

Richtung Osten am Ufer der Newa wieder das Segelschulschiff „MIR“, dahinter rechts die grün-weiße Fassade der ehemaligen Residenz der Zaren, die Eremitage.

Junge Frauen in historischen zaristischen Uniformen.

Stand mit russischen Pelzmützen, Pelzkragen und Militär-Mützen. -

Peter-und-Paul-Festung, Baubeginn 1703 = Gründungsjahr von St. Petersburg.

Blick auf die Peter-und Paul-Kathedrale von der Wassiljewski-Insel aus.

Die Festung wurde nach der Peter-und-Paul-Kathedrale benannt. Bereits 1703 ließ Peter der Große bzw. Peter I. hier eine provisorischen Holzkirche errichten. Die von ihm beauftragte spätere Kathedrale ist die älteste Kirche der Stadt und die Grablege der Romanow-Zaren. 1712-33 von Domenico Trezzini (ca. 1670-1734) erbaut. Holländischer Frühbarockstil. Der Turm ist 122 m hoch und war lange das höchste Gebäude in St. Petersburg. Links neben der Kathedrale das klassizistische 1761-66 von Alexander Wüst (1721-1780) errichtete „Bootshaus“, welches an die Segelleidenschaft von Peter I. erinnert. Rechts das rote Haus des Festungskommandanten.

Auf dem Glockenturm wurde 1720 eine Glockenspiel-Uhr aus Amsterdam montiert, die Peter der Große von dort mitgebracht hatte.

An der Ostseite der Kathedrale der Kommandantenfriedhof.

Blick auf den kleineren Turm mit Kuppel.

Grundriss der 60 m langen, dreischiffigen Hallenkirche.

Inneres:

Grüne und rosa Bemalung der Pylonen imitieren Marmor, ein zur damaligen Zeit kostenspieligere Ausstattung, als echter Marmor. Gewölbe sind mit Engeln bemalt, die die Folterwerkzeuge Christi zeigen.

Holzgeschnitzte, vergoldete Kanzel 1732 von Nikolas Kraskop im Barockstil gefertigt. Das Vorhandensein einer Kanzel in einer orthodoxen Kirche zeugt vom Einfluss aus dem Westen in dieser Zeit. Figuren der Schutzpatrone Petrus und Paulus. Auf dem Baldachin die vier Evangelisten.Der Platz des Zaren. Ein Thron war hier nicht vorgesehen. Der Zar betete wie alle anderen orthodoxen Gläubigen im Stehen oder auf den Knien. In den 1830ger Jahren wurde der Bereich mit Lyoner Samt bezogen und mit dem doppelköpfigen Adler bestickt. Dies ist seit Iwan III. im 15. Jahrhundert das Wappen des zaristischen Russlands.

Zwischen dem Altar und dem Raum für die Gläubigen befindet sich in orthodoxen Kirchen die Ikonostase. Diese wurde 1722-1727 in Moskau von Iwan Sarudny bzw. Ivan Petrovich Zarudny gefertigt. Sie ist sehr ungewöhnlich, da sie im Hauptteil als barocker Triumpfbogen ausgeführt ist. Er bezieht sich damit auf die Siege im Nordischen Krieg, die den Eintritt Zar Peters I. in den Kreis der europäischen Großmächte begründete. In der Mitte das Zarentor. Gezeigt wird das letzte Abendmahl, darüber die Jungfrau Maria. Ganz oben zwei über Kreuz liegende Schlüssel. Sie symbolisieren die Schlüssel zum Paradies, die von Petrus aufbewahrt wurden und zugleich die Schlüssel zur Ostsee, die Peter I. erobert hatte. Das alte originale Holztor wurde 1865-66 durch vergoldetes Kupfer ersetzt.

Links die weibliche Seite der Ikonostase mit der thronenden Muttergottes. Umgeben von heiligen „Ehefrauen“, unter ihnen die Märtyrerin Katharina, die Namenspatronin der ersten russischen Zarin.Rechts die männliche Seite der Ikonostase mit Jesus auf dem Thron, gekleidet wie ein Moskauer Zar im 17. Jahrhundert. Er hält Zepter und Reichsapfel, die Attribute der Macht.

Gräber: sie sind von Zäumen umgeben, auf denen die Namen der Verstorbenen stehen. Hier das Grab von Katharina II. der Großen (1729-1796), daneben ihr Mann Peter III. (1728-1762) Enkel von Peter I. Rechts hinten Anna I. (1693-1740), Nichte von Peter I.In der Reihe davor das Grab von Elisabeth I. (1709-1761) Tochter von Peter I., Katharina I. (1684-1727), der zweiten Frau von Peter I. und ersten Zarin im russischen Reich. Ganz rechts das Grab von Peter I., dem Großen (1672-1725) mit einer Porträtbüste des Zaren aus Bronze.

Grab von Peter I.

Grablege der letzten Zarenfamilie am Katharinen-Seitenaltar. Nikolaus II., Zarin Alexandra, die Kinder Maria, Tatjana, Olga, Anastasia und der Zarewitsch Alexej. Untersuchungen haben inzwischen die Echtheit der Gebeine bestätigt. Sie wurden am 17. Juli 1918 in Jekatarinenburg erschossen und am 17. Juli 1998 hier bestattet. Im August 2000 hat die russisch-orthodoxe Kirche die Zarenfamilie heilig gesprochen.

Kleine Ikone mit der letzten Zarenfamilie.

Gräber von dem ermordeten Zar Alexander II. (1818-1881). Er schaffte die Leibeigenschaft ab und fiel einem Bombenattentat zum Opfer. Sein Sarkophag ist aus grünem Altai-Jaspis. Aus rosa Ural-Rhodonit ist der Sarkophag seiner Frau Maria Alexandrowna (1824-1880). 17 Jahre brauchte man, um diese Sarkophage zu schaffen. Sie wurden am 25. Todestag des Zaren aufgestellt.Gräber von Alexander III. (1845-1894), Sohn des ermordeten Alexander II. und Maria Fedorovna (1847-1928), die Eltern des letzten Zaren Nikolaus II.

Grab von Nikolaus I. (1796-1855), Gendarm Europas und Ehemann der preußischen Prinzessin Friederike, Tochter von Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise. Als Zarin hieß sie Alexandra Fedorovna.

Münzhof, 1799-1805 von Antonio Porte als klassizistischer Bau errichtet. Schon 1724 wurde dieser älteste Industriebetrieb St. Petersburgs von Moskau hierher verlegt.

Mann als Zar Peter I. verkleidet mit Frau in historischem Kleid als Fotomotiv.

Denkmal Peters I. von dem russischen Bildhauer Michail Michailowitsch Schemjakin (1943-). Die Totenmaske diente als Vorbild für die Gestaltung des Kopfes. 1991 wurde das Denkmal aufgestellt, als Leningrad seinen Namen St. Petersburg zurück erhielt.

Blick von der Peter-und-Paul-Festung auf die am anderen Ufer liegende Eremitage.Seit 1718 war die Peter-und-Paul-Festung auch Gefängnis. Alexej, der Sohn Peters I. war einer der ersten Gefangenen. Dostojewskij saß hier ebenso, wie die Attentäter von Alexander II., Trotzki und Gorki. 1924 wurde das Gefängnis in ein Museum umgewandelt.

Kronwerk, heute Militärhistorisches Museum. Zur Sicherung der Peter-und-Paul-Festung nach Norden, wurde schon 1707/98 das Kronwerk erbaut. 1850-60 entstand das heutige, hufeisenförmige Gebäude als Arsenal. Der Kronwerk-Kanal trennt die beiden Inseln – die Haseninsel Haseninsel mit der Peter-und-Paul-Festung und die Petrograder Insel mit dem Kronwerk. Hier Kanonen und militärische Fahrzeuge.

Ein Adler als Fotomotiv. -

Kathedrale der Muttergottes von Kasan: sie liegt direkt am Newskij-Prospekt. 90 m hoch, mit bogenförmigen Kollonaden, dem Petersdom in Rom nachempfunden. In

Auftrag gegeben von Zar Paul I. (1754- 1801). Erbaut von Andrej N. Woronichin bzw. Voronichin (1759-1814) in den Jahren 1801-1811. Zu dieser Zeit war bereits sein Sohn Alexander I. (1777-1825) an der Regierung. Das wundertätige Marienbild, die „Muttergottes von Kasan“ existiert heute nur noch in Kopie, es gilt seit 1904 als verschollen. Seit dem Sieg über Napoleon 1812 wurde die Kathedrale auch als militärische Weihestätte verwendet. 1932 wurde hier ein Museum für Atheismus und Geschichte der Religionen eingerichtet. Seit Anfang der 1990ger Jahre ist sie wieder Gotteshaus.

96 vierreihig angeordnete korinthische Säulen, bilden 90 m hohe, bogenförmige Kollonaden, die dem Petersdom in Rom nachempfunden sind. Von der Zentralen Kuppel aus erstrecken sich die Tonnengewölbe von Mittelschiff, Chor und Querschiffsarmen in Form eines Lateinischen Kreuzes.

Wappengebäude: Nach dem Sieg über die Schweden 1709 wurde der Palast von 5000 Arbeitern nach Plänen von Alexandre Le Blond bzw. Jean Baptiste Leblond (1679-1719) in den Jahren 1714-1721 errichtet. Die Fassade ist fast 300 m lang. Sein heutiges Aussehen erhielt er von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) zur Zeit von Elisabeth I. (1709-1762). Seitenflügel wurden angebaut (1746-54), die symmetrisch zum Wappengebäude und der Palastkirche führen. Die Wappengebäude haben ein Glockendach, einen goldenen Zwiebelturm mit dem russischem Doppeladler.

Details

Blick von der Anhöhe auf den unteren Park. Italienische Schalen-Fontänen mit Kolonnaden, 1803 von Andrej N. Voronichin bzw. Woronichin (1759-1814) entworfen.

Blick von oben auf die Große Kaskade und Meereskanal zum finnischen Meerbusen. Die große Kaskade bildet sozusagen den Sockel für den Palast, der den Mittelpunkt der Gesamtkomposition bildet. Sie ist eine der Hauptattraktionen von Peterhof. Über 3 Treppen fließt das Wasser in das untere Marmorbecken. 64 Fontänen und 37 vergoldete Skulpturen sind Teil der Kaskadenarchitektur. Der geniale Wasser-Ingenieur Wassili Tuwolkow (1697-1727) entwarf die Wasserspiele. Im Hintergrund die paarig angeordneten Kolonnaden, 1803 von Andrej Woronichin entworfen.Die wasserreichen Ropscha-Höhen (200 m) in der Nähe, gebaute Wasserreservoirs mit einem unterirdischen Rohrsystem ermöglichen, dass durch das natürliche Gefälle die Fontänen ohne Pumpen funktionieren.

Detail der großen Kaskade. Samson reißt dem Löwen den Rachen auf. Allegorie auf den Sieg über die Schweden in der Schlacht bei Poltawa, die den Ausgang des Nordischen Krieges bestimmte und damit den Zugang zur Ostsee. 1735 von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) entworfen. Es war der 25. Jahrestag der denkwürdigen Schlacht, die am Namenstag des Heiligen Samson stattfand, daher das Thema der Allegorie. Die Originalstatue wurde 1947 von den Besatzungstruppen nach Deutschland verschleppt.

Vergoldete antike Götter und Helden und Deckelvasen zieren die große Kaskade.

Detail einer Deckelvase

Deckelvase

Vergoldete Statue einer Göttin

In Muscheln blasende vergoldete Tritonen wurden 1738 über einer unteren Grotte aufgestellt. Entworfen von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771). Hinten der Meereskanal zum finnischen Meerbusen.

Detail der Tritonen.

Details der Kaskade

Deckelvase

Goldene Zwiebeltürme der Palastkirche Peter und Paul.

Detail der goldenen Zwiebeltürme.

Auf dem Boden Matroschkas und andere Nippes zum Verkauf.

Mittelbau des Schlosses mit schmiedeeisernem Balkon.

Detail des Balkons mit dem russischen Doppeladler.

Inneres:

Vestibül

Vergoldete Figuren an den Wänden.

Galatreppe oder Ehrentreppe, in den 1750ger Jahre von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) entworfen. Deckengemälde, Details der Dekoration.

Detail der Dekoration über einer Tür mit Zarenkrone und goldenen Figuren.

Wandmalerei mit russischem Doppeladler und dem heiligen Georg, Zarenkrone und Blütenkranz, gehalten von Putten.

Personifikation des Frühlings.

Personifikation des Herbstes.

Blick auf das Wappengebäude. Auf dieser Seite des Palastes liegt der obere Garten, der nach französischem Muster in exakter Geometrie angelegt wurde.

Blauer Empfangsraum mit hellblauen Seidentapeten, barocken Kommoden und einem Kachelofen mit holländischen Fliesen. Der Boden ist bedeckt mit kunstvollem Holzparkett im typischen Rastrelli-Muster.

Details des Kachelofens.

Grosser Tanzsaal. 1750ger Jahre von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) entworfen.

Tschesme-Saal mit Darstellungen der Seeschlacht vor der türkischen Küste. 1770 gemalt von Jakob Philipp Hackert (1737-1807), einem deutschen Landschaftsmaler des Klassizismus.

Thronsaal, ca. 330 qm groß. 1750ger Jahre von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) entworfen. Zur Zeit Katharina II., 1777-1778 von Juri Velten bzw. Jurij M.

Fel’ten (1730-1801) im Stil des Klassizismus umgebaut. Die leicht violette Färbung der Kristalllüster erreicht man durch Zugabe von Gold und anderen Metallen beim Schmelzprozess. Eine Fabrik von Fürst Potemkin stellte sie in der Nähe von St. Petersburg her.

Portrait von Zarin Anna Ioannowna (1693-1740) von Louis Caravaque (1684-1754) im Thronsaal. Sie war Zarin von 1730-1740 und eine Nichte von Peter I.

Portrait von Heinrich Buchholz (1735-1780) von Zarin Katharina I., der zweiten Frau von Peter I., Zarin von 1725-1727. Ihr Vater war ein litauischer Bauer. Sie ist die Mutter der späteren Zarin Elisabeth I.

Thron und das Portrait von Zarin Katharina II. (1729-1796) hoch zu Ross in der Uniform des Preobraschenskij-Regiments, wie sie am Abend ihrer Thron-Usurpation in St. Petersburg einreitet. Zarin von 1762-1796. Gemalt von Vigilius Erichsen (1722-1782).

Audienzsaal. 1750ger Jahre von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) entworfen. Details von den vergoldeten Holzschnitzereien. Endlosigkeit durch einander gegenüber liegende Spiegel.

Goldene Putte.

Wandleuchter

Details der Dekoration

Supraporta mit Putten.

Putte als Personifikation der Bildhauerei.

Deckenmalerei im Audienzsaal. Zarin Elisabeth als Jagdgöttin Diana.

Weißer Speisesaal mit dem kaiserlichen Service aus Wegdwood-Porzellan und typischem Parkett von Rastrelli.

Weißer Ofen

Detail der Stuckaturen an der Wand.

Westliches chinesisches Kabinett. 1766-1768 von Jean-Baptiste Vallin de la Mothe (1729-1800) oder Jurij Veldten bzw. Jurij M. Fel’ten (1730-1801) für Katharina II. Prächtige Lackarbeiten.

Saal der Mode und Grazie, auch Rotari-Saal genannt. 368 Bilder von Frauen und Mädchen in Trachten aus verschiedenen Ländern Europas, gemalt von Pietro Rotari (1707-1762). Wahrscheinlich dienten dem Maler 8 junge Hofdamen in unterschiedlichen Trachten als Modell.

Vergoldete Büste einer Frau als Dekoration über der Tür.

Blick von mittleren Balkon auf den Meereskanal zum finnischen Meerbusen. Er gehört zu den ältesten Anlagen in Peterhof. Er ist bereits auf den ältesten Plänen des Parks vorgesehen, die Peter I. selbst entworfen hatte. 1714 begannen die Arbeiten und waren 1721 überwiegend abgeschlossen. Der Kanal war Verkehrsader und Galaeinfahrt in den Park zugleich. Am finnischen Meerbusen befand sich ein Hafen.

Rebhuhn-Salon, benannt nach der seidenen Wandbespannung mit Rebhühnern, Blumengirlanden und Ähren. Vorne eine Harfe.

Detail der Wandbespannung.

Diwanzimmer mit chinesischen Seidentapeten und breitem osmanischen Diwan. Entworfen von Jurij Veldten bzw. Jurij M. Fel’ten (1730-1801).

Details der chinesischen Seidentapete.

Ankleidezimmer mit Portraits von Großfürst Pjotr Fjodorowitsch und Zarin Katharina II. Architekt Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771).

Portrait von Elisabeth I. von Charles André van Loo (1705-1765).

Salon mit Portrait von Zar Paul I., dem Sohn Katharina II. und seiner zweiten Frau Maria Fjodorowna, der ehemaligen Prinzessin von Württemberg.

Spiegel mit vergoldetem Rahmen, umwunden von grünem Lorbeerkranz.

Salon mit grüner Wandbespannung.

Salon mit roter Wandbespannung und blau-weißem Kachelofen.

Großer blauer Salon.1750ger Jahre Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771), umgebaut 1844 von Andrei Stakenschneider bzw. Andrej Ivanovič Štakenšnejder (1802-1865). In der Ecke blau-weißer Kachelofen, vorne gedeckter Tisch. An den Wänden schwarz-goldene Schränke mit Porzellan.

Detail eines Schrankes

Portrait von Zar Peter III. (1728-1762) von Georg Christoph Grooth (1716-1749). Er war der Ehemann von Katharina II. Er war nur 186 Tage an der Macht, dann putschten die Offiziere und Katharina kam an die Macht.

Portrait von Katharina II., ehemals eine Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Das Gemälde stammt von Johann-Baptist Lampi dem Älteren (1751-1830).

In einem anderen Salon Portraits von Nikolaus I. und seiner Frau Alexandra Fjodorowna, der Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. und der Königin Luise, als junges Paar.

Blau-weißter Kachelofen.

Porträt einer Zarin in einem Salon.

Kleiner runder Tisch mit Marmorplatte

Kronenzimmer: 1750ger Jahre von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771). 1770 umgebaut von Jurij Veldten bzw. Jurij M. Fel’ten (1730-1801). Das Kronenzimmer war vor dem Umbau zusammen mit dem schon gezeigten Diwanzimmer das kaiserliche Schlafzimmer. Seinen Namen hat es, weil hier die Zarenkrone aufbewahrt wurde, wenn sie nach Peterhof mitgeführt wurde. Beide Räume sind mit chinesischen Tapeten ausgestattet.

Eichenkabinett, 1718-1720 von Alexandre Le Blond bzw. Jean Baptiste Leblond (1679-1719) entworfen. Schnitz-Panneaus aus Eichenholz mit überwiegend seemännischen und militärischen Motiven von Nicolas Pineau (1684-1754). Einziger Raum mit der Ausstattung aus der Zeit Peters des Großen. Arbeitszimmer.

Detail mit kleinem Schrank mit Intarsien aus Marmor.

Wandpaneel aus Eichenholz mit geschnitzten Musikinstrumenten und Noten.

Weiteres geschnitztes Wandpaneel.

Durchgangszimmer mit Schrank mit in den Türen eingearbeiteten chinesische Tellern.

-

Draußen an der Großen Kaskade: Frau in historischem Kostüm als Fotomotiv mit Jungen.

Wenn man die Treppen seitlich an der Großen Kaskade herunter läuft, kann man zurück auf die Gartenfassade von Peterhof schauen. Vergoldeten Statuen von griechischen Göttinnen, zumeist nach antiken Vorbildern gestaltet, säumen den Weg.Blick zurück auf die Große Kaskade mit westlicher und östlicher Wassertreppe und den vergoldeten Götterstatuen, sowie dem auf der Anhöhe liegen Schloss Peterhof.

Historische Fotografie vom Zustand der Anlage nach dem 2. Weltkrieg.

Detail einer vergoldeten Personifikation eines Flusses.

Detail eines Reliefs mit Europa auf dem Stier und Tritonen.

Detail einer weiteren vergoldeten Statue in der Kaskade.

Blick von unten auf die Schlosskirche.

Vergoldetes Detail von Statuen von Nixen und Fischen.

Zentrale 20 m hohe Fontäne mit dem vergoldeten Samson, der dem Löwen, den Rachen aufreißt. Eine Allegorie auf den Sieg über die Schweden in der Schlacht bei Poltawa. 1735 von Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) entworfen. Die Originalstatue wurde 1947 von den Besatzungstruppen nach Deutschland verschleppt und nach neusten Forschungen eingeschmolzen.

Details vergoldeter Nixen.

Konzert in historischen Kostümen vor den Kolonnaden, 1803 von Andrej N. Woronichin bzw. Voronichin (1759-1814) entworfen.

Blick vom unteren Garten über die Fontäne mit Samson und die Große Kaskade auf Peterhof.

Historischer Stich mit einer Ansicht der Großen Kaskade und der Gartenfassade von Schloss Peterhof.

Konzert mit Marimbaphonen im unteren Garten.

Östliches Parterre im Unteren Garten, mit italienischer Schalen-Fontänen.

Blick zurück auf die mittlere Achse mit der Großen Kaskade und Schloss Peterhof.

Vasen aus Marmor als Gartendekoration.

Unterer Garten, insgesamt ca. 1.200 Hektar groß. Fontänen der Marmorbänke mit vergoldeter „Danaide“ von 1854, Bildhauer Iwan Petrowitsch Witali bzw. Vitali (1794-1855), nach einem Original des deutschen Bildhauers Christian Daniel Rauch (1777-1857). -

Weiter Richtung Osten liegt die Orangerie, UNESCO-Weltkulturerbe. 1725-1772, Architekten Johann Friedrich Braunstein (Wirkungszeit 1714-1728) und Michail Grigorjewitsch Semzow (1688-1743), nach einem Entwurf von Nicola Michetti (ca. 1680-1758/59).

Detail der dekorativen Vasen am Dach.

Fontaine mit vergoldetem Tritonen vor der Orangerie. 1726 nach einem Modell von Bartolomeo Franceso Rastrelli (1700-1771).

An allen vier Seiten vergoldete Schildkröten. -

Noch weiter Richtung Osten liegt an dem Hang, auf dem auch Schloss Peterhof steht, die Schachbrettkaskade. Zar Peter I. (1672-1725) beauftragte den Bau einer kleinen Grotte. 1739 vollendet erhielt die Kaskade den Namen Drachenberg. Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde sie mit einem Schachbrettmuster bemalt und hieß von da an Schachbrettkaskade. Sie befindet sich am Ende der südlichen Achse von Schloss Monplaisir.

Gruppe von Musikern mit russischen Hörnern. Die Blechblasinstrumente bestehen aus einer konischen Röhre, von denen jedes einzelne nur einen einzigen Ton erzeugen kann. Deswegen werden die russischen Hörner generell in einer Gruppe unterschiedlich langer Exemplare gespielt.

Schachbrettkaskade.

Detail der Drachen oben an der Kaskade.

Statuen von Göttern an der Seite der Kaskade.

Auf dem Weg Richtung Schloss Monplaisir die sogenannten Römischen Fontainen. Architekten Johann Friedrich Blank (1708-1745) und Ivan Davydov. Sie erinnern an die Fontainen vor dem Petersdom in Rom, daher der Name.

Pfingstrosen

Schwertlilien.

Auf dem Weg zum Schloss Monplaisir Scherzfontänen.

Hier links die älteste Scherzfontäne, die „Kleine Eiche“ von 1735 mit 1802 hinzugefügten Tulpen. Früher kam kaum ein Park ohne Scherzfontänen aus, fast alle sind verloren. Nirgends auf der Welt haben sich mehr davon erhalten als hier im Park von Peterhof.

Denkmal von Peter I. von hinten. Man versucht Geld in den Stulpen des Stiefels zu werfen.

Vogelhaus

Vogelhaus mit Statue von Bacchus davor.

Der östliche Teil des unteren Gartens mit Sonnenfontäne.

Garten beim Lustschloss Monplaisir. Springbrunnen und Garbenfontäne.

Im Hintergrund der in gelb-weiß gehaltene Katharinenflügel, erbaut 1740 unter Zarin Elisabeth. Katharina II. lebte hier fast wie eine Gefangene vor ihrer Thronbesteigung und von hier floh sie 1762 in Begleitung von Graf Orlow nach St. Petersburg, um mit den Garderegimentern ihren Gatten Peter III. zu stürzen. -

Lustschloss Monplaisir. Bauherr Peter I. (1672-1725), nach holländischem Vorbild aus Backstein gebaut zwischen 1714-1723 erbaut. Architekt Andreas Schlüter. (1660-1714). Es gibt wohl keinen Ort, der so authentisch den Geschmack des Reformzaren Peter des Großen wiedergibt, wie dieses Schlösschen. Aussen- und Innenarbeiten wurden von Schlüters Gehilfen Johann Friedrich Braunstein (Wirkungszeit 1714-1728) geleitet. Der Lieblingsort in Peterhof von Peter I. liegt direkt am Finnischen Meerbusen. Er erinnert etwas an ein holländisches Herrenhaus aus der Kolonialzeit. Über einem zentralen Korpus erhebt sich ein hohes Satteldach. Die Fenster sind relativ klein, um dem winterlichen Nordwind zu trotzen.

Auf der Gartenseite hingegen lassen große Fenster viel Licht in das Innere.

Inneres:

Nur die engsten Berater und Freunde von Peter I. hatten hier Zugang. Viele Innenräume sind mit Eichenholz getäfelt. Typisch für Inneneinrichtung unter Peter I. ist eine faszinierende Mischung aus Pracht und gemütlichem Komfort.

Detail einer Deckenmalerei mit Vögeln und Blumen.

Eine der beiden Galerien mit schöner Deckemalerei.

Terrasse zum finnischen Meerbusen, im Hintergrund St. Petersburg.

Detail einer Deckenmalerei.

Lackkabinett mit Lackmalereien russischer Künstler nach chinesischen Vorbildern. Für diese Dekoration haben russische Ikonenmaler Monate mit dem Studium der chinesischen Lackierung verbracht.Details

Spielende chinesische Kinder.

Phönix

Deckenmalereien

Zimmer des Sekretärs mit Holzmöbeln und chinesischem Porzellan.

Empfangssaal mit Eichentäfelung, deutschen und niederländischen Möbeln und Gemälden von holländischen und flämischen Malern aus dem 18. Jahrhundert. Peter I. hatte sie von seinen Auslandsreisen mitgebracht. Sie bildeten den Grundstock der ersten Bildergalerie Russlands. Große Kandelaber aus Metall auf dem Tisch.Arbeitszimmer von Peter I mit persönlichen Erinnerungsstücken.

Deckenmalerei mit Blumen und Affen.Totenmaske von Peter I.

Küche mit holländischen Kacheln.Schlafzimmer

Kamin im Schlafzimmer mit chinesischem Porzellan.

Kamin mit holländischen blau-weiße Fliesen.

Detail

Blau-weiße Teekannen.

Toilette bzw.Plumpsklo.

Detail einer Wand- oder Deckenmalerei mit Pfau, Putto und Papagei.

Schiffsanleger, dahinter Kronstadt mit der Kuppel der Marinekathedrale.Peter I. dachte zuerst daran die 1703 von ihm gegründete Festung auf der Kotlin-Insel zur Keimzelle seiner neuen Hauptstadt zu machen, entschied sich dann aber um. Seinen Freund Alexander Danilowitsch Menschikow bzw. Aleksandr Danilovič Menšikov, (1673-1729) machte er zum Festungskommandanten.

Restaurant beim Bootsanleger.

Tragflügelboot auf dem Finnischen Meerbusen.

Füße der Statue von Neptun als Glücksbringer. Sie werden von Kindern und Erwachsenen berührt und Münzen hin gelegt.

Richtung Westen kreuzt man den zentralen Kanal zum Finnischen Meerbusen. Im Hintergrund die Fassade von Peterhof.

Hubschrauber -

Eva-Fontäne, Pendant zur Adam-Fontäne auf der anderen Seite des zentralen Kanals. Die Statue 1717 vom Italiener Giovanni Bonazza (1654-1736), geschaffen als freie Kopien der berühmten venezianischen Statuen von Antonio Rizzi.

Kleine Pavillons umgeben die Fontäne.

Deckelvase am Dach eines Pavillons.

Jedem Schloss im Garten ist eine Kaskade zugeordnet. Der Eremitage ist die Eremitage-Kaskade zugeordnet, nach ihrem Schmuck auch Löwen-Kaskade oder Löwen-Fontäne genannt. 1720 von Niccolò Michetti (1675-1759) geschaffen, aber erst seit 1799/1800 funktionsfähig.

Blasorchester in historischen Uniformen. -

Schloss Marly im westlichen Teil des unteren Parks. Benannt nach der Residenz der französischen Könige Marly-le-Roi in der Nähe von Paris. Von ihm gehen strahlenförmig die drei Hauptalleen aus, die den Petersburger Park durchziehen. Das Schloß Marly wurde von Johann Friedrich Braunstein (Wirkungszeit 1714-1728) in den Jahren 1720-1724 im Stil Louis-quatorze errichtet. Vorne der Marly-Teich, rechts der Deich zum finnischen Meerbusen.

Auf dem Weg zum Schloss vergoldete Springbrunnen mit kleinen Tritonen.

Schloss Marly. -

Den Mittelpunkt der Komposition bildet die Marly-Kaskade oder Goldberg-Kaskade. Sie wurde 1722-1723 von Niccolò Michetti (1675-1759) im Auftrag von Peter I. begonnen und erst 1731/32 von Michail Grigorjewitsch Semzow (1688-1743) vollendet. Er dekorierte die Terrassen mit Statuen aus Marmor. Statuen des Neptun von Pietro Baratta (1668-1729), ein Triton und eine Nymphe von Antonio Tasia. Bei einigen handelt es sich um Kopien antiker Statuen.

Detail vom oberen Teil der Kaskade mit den 3 Maskaronen der Medusen, 1724 von Bartolomeo Franceso Rastrelli (1700-1771) geschaffen.

Unterer Bereich der Kaskade mit der Statue der Flora von Pietro Baratta (1668-1729). Unter den Stufen vergoldete Kupferplatten, die der Kaskade den Namen gaben. In ihnen bricht sich das Licht im Spiegel des herabfallenden Wassers.

Schloss Marly mit halbkreisförmigen Teich, unterteilt in 3 Segmente für die Fischzucht. Das Schloss wurde als Gästehaus verwendet und diente ab Mitte des 18. Jahrhunderts als Aufbewahrungsort für Museumsstücke. Hier befand sich die Garderobe von Peter I., dargebrachte Geschenke und Alltagsgegenstände, die dem Gründer von Peterhof gehört haben.

Fischer mit einem großen Fisch im Netz.

Treppenaufgang auf den Deich zum finnischen Meerbusen, gleichzeitig auch Windschutz.

Strand am finnischen Meerbusen.

Strand am finnischen Meerbusen, Blick nach Osten, ganz hinten der Schiffsanleger.

Blick vom Deich zurück auf die Marly-Kaskade und Schloss Marly mit dem umgebenden Garten.

Steine am Ufer des finnischen Meerbusens und Menschen mit den Füßen im Wasser.

Strand am Finnischen Meerbusen, auf dem Weg zurück zum Schiffsanleger. -

Rückfahrt mit dem Tragflügelboot. Blick zurück auf den Schiffsanleger.

Im Hintergrund die Türme der Peter-und-Paul-Kathedrale.An der Küste des finnischen Meerbusens das moderne St. Petersburg.

Das moderne St. Petersburg mit Segelboot im Vordergrund.Trockendock an der Newa.

Schiffe am Ufer.

Trockendock an der Newa.Winterpalast von der Newa aus gesehen.

Blick auf die Spitze der Wassiljewski-Insel, der Strelka. Dahiner die ehemalige Börse, erbaut 1805-1810 von Thomas de Thomon (1760-1830). Rostrasäulen.

Wasserspiele bzw. Fontänen in Form eines Segelschiffes.

Peter-und-Paul-Festung mit 122 m hohem Turm der Peter-und-Paul-Kathedrale und Motorboot im Vordergrund.

Peter-und-Paul-Festung mit Naryschin-Bastion.

Blick auf Winterkanal zwischen Moika und Newa.

-

Neue Eremitage vom Münchener Architekten Leo von Klenze (1784-1864). 1839-1852 errichtet. Zar Nikolaus I. hielt sich 1838 zu heiratspolitischen Verhandlungen in München auf und war vom Hofbaumeister König Ludwigs I. sehr beeindruckt. Der Portikus der Neuen Eremitage wird dominiert von 10 monumentalen Atlanten aus Serdobol-Granit, 10,5 m hoch, gemeißelt von Alexander Iwanowitsch Terebenjow bzw. Terebenjew bzw. Terebenev (1815-1859). Die Neue Eremitage ist das einzige Gebäude der Eremitage, welches nicht direkt an der Newa steht. Auch dieser Bau war von Anfang an dafür bestimmt, die Kunstschätze der weiter gewachsenen Sammlung aufzunehmen.

Detail des Kopfes einer der Atlanten.

-

Schlossplatz: ein zentral in der Stadt liegender Platz mit Durchgängen zum Newskij Prospekt. 1820-1828 erbaut nach Plänen von Carlo Rossi (1775-1849) im Stil des Empire. Ursprünglich eine Idee von Bartolomeo Franceso Rastrelli (1700-1771), der ein Kollonaden-Halbrund geplant hatte. Nach dem Sieg Russlands über Napoleon entstand die Grossmacht-Architektur mit Verwaltungsgebäuden von Außenministerium und Generalstab. 580 m Bogenlänge misst die säulengeschmückte Fassadenfront. Genau in der Mitte, der Zentralachse auf den Winterpalast zu, wurde ein 27 m hoher Triumphbogen mit sechsspännigem Siegeswagen gesetzt, gelenkt von der geflügelten Siegesgöttin.

Detail der Siegesgöttin auf dem sechsspännigen Siegeswagen.

In der Mitte des Platzes die Alexandersäule, 1830-1834 von Auguste de Montferrand (1786-1858) zu Ehren des siegreichen Zaren Alexander I. geschaffen.

Die Säule besteht aus rotem Granit und ist mit 47,5 Meter die höchste ihrer Art auf der Welt. Ihr Gewicht beträgt 500 Tonnen. In 2 Jahren wurde sie aus dem Felsen geschlagen und binnen 40 Minuten in einer ingeniösen Meisterleistung aufgestellt. Mehrere hundert Arbeiter und 1500 Soldaten halfen dabei.

Bekrönt wird die Säule von einem Engel mit Kreuz, der eine Schlange zertritt. Die Engelsstatue wurde von dem russischen Bildhauer Boris Orlowski (1791-1837) angefertigt. Das Gesicht des Engels weist starke Ähnlichkeit mit Zar Alexander I. auf.

Das Podest der Säule wurde vom italienischen Bildhauer Giovanni Battista Scotti (1776-1830) mit Flachreliefs mit Symbolen militärischen Ruhmes verziert. Auf der Seite, die dem Winterpalast zugewandt ist, halten Engel eine Ehrentafel, auf der „Für Alexander I. von einem dankbaren Russlang“ steht. Unten die Personifikationen der Flüsse Memel und Weichsel, die eine besondere Bedeutung im Krieg gegen Napoleon hatten.

Die anderen Seiten des Podestes zeigen Figuren der Weisheit und des Wohlstandes, der Gerechtigkeit und der Gnade, des Friedens und des Sieges, letztere mit einem Schild in den Händen, auf dem die Daten 1812, 1813 und 1814 zu lesen sind.

Detail der Metallzauns um die Säule herum mit dem russischen Doppeladler.

Blick über den Schlossplatz.

Wartende Kutschen mit Pferden auf dem Schlossplatz. -

Das älteste und bekannteste Gebäude am Platz ist der barocke, weiß-grüne Winterpalast der russischen Zaren (errichtet 1754 bis 1762), der dem Platz seinen Namen gab.

Am Giebel der dem Platz zugewandten Fassade weht die russische Flagge, darunter eine Zarenkrone.

Auf dem Platz junge Soldaten der Marine mit ihren Frauen.

Die dem Alexanderpark zugewandte Fassade (Südwesten) des Winterpalastes.

Detail der Fassade, Löwenkopf

Im 1872 angelegten Alexanderpark Freizeitsport für Alle. -

Auf der anderen Seite des Parks die Nordost-Fassade der Admiralität. Baubeginn 1704. Der Ort wurde gewählt, weil hier die Fahrrinne der Newa am tiefsten ist. 1715 arbeiteten in der Admiralität etwa 10.000 Menschen. Die Admiralität war zu der Zeit ein eingeschossiger Bau in Form eines „U“ mit der offenen Seite zur Newa.

Diese Fassade ist 406 m lang. Zur Zeit von Zar Peter I. (1672-1725) befanden sich hier Werften. 1732 bis 1738 wurde nach Plänen des Architekten Iwan Kusmitsch Korobow (ca. 1700-1747) das Steingebäude der Admiralität gebaut.

Für das neu gegründete Marineministerium entwarf Andrejan Dmitrijewitsch Sacharow (1761-1811) den Bau im Stil des Alexandrinischen Klassizismus. 1806-1823 wurde die alte Schiffswerft in ein Verwaltungsgebäude im monumentalen Stil des russischen Klassizismus umgebaut. Der Figurenschmuck bezieht sich auf die Seefahrt und Russland als die Beherrscherin der Meere.

Giebel mit allegorischen Figuren als Dekoration.

Die Admiralität ist in weiten Teilen der St. Petersburger Innenstadt gut sichtbar. Sie ist der Scheitelpunkt der drei großen Straßen, die strahlenförmig durch St. Petersburg führen. Die nördlichste davon ist der Newskij Prospekt. In der Mitte über dem Tor wurde ein schlanker Turm mit vergoldeter Spitze errichtet. An der Spitze, in 72 m Höhe ist eine Schiffsfigur aufgesetzt. Puschkin nannte diese vergoldete Spitze „goldene Nadel“ – ein Name, der sich bis heute erhalten hat. Sie steht über ionischen Säulen auf einem wuchtigen Torbau ist eines der Wahrzeichen St. Petersburgs.

Details der Flachreliefs.

Auf den beiden Seiten des Triumphbogens stehen riesige Nymphen, die Erdkugeln tragen, von Fjeodosij Fjodorowitsch Stschedrin bzw. Feodossi Fjodorowitsch Schtschedrin bzw. Shchedrin (1751-1825).Die zum Dekabristen-Platz (also Südwesten) gelegene Fassade von Senat und Synod. Die Zwillingsgebäude sind durch einen Torbogen miteinander verbunden. Senat und Synod hatten hier ihren Sitz. Sie waren die höchsten weltlichen und geistlichen Institutionen, die Peter der Große ins Leben gerufen hat. Die Figuren über dem Bogen symbolisieren daher Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Das heutige Gebäude ist das letzte größere Werk des Architekten Carlo Rossi (1775-1849), erbaut 1834 und beherbergt seit 1955 das Staatliche Historische Archiv. Insgesamt gehört es aber zum Architekturensemble der Admiralität.

-

Eherner Reiter auf dem Dekabristen-Platz. Der Platz wurde benannt nach dem Aufstand nach dem Tod Alexander I. im Dezember 1825 (Dekabr = Dezember). Junge Adlige weigerten sich damals, den Eid auf Nikolaus I. (1796-1855), seinen Nachfolger, abzulegen, da sie nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon den Ideen von Verfassung und Rechten für das Volk begegnet waren. Auf Auftrag des damals 29-jährigen Zaren, wurde mit Kanonen in die Menge geschossen.

Eine der berühmtesten Statuen des 18. Jahrhunderts, ist das Reiterstandbild Peter I. 1.600 Tonnen schwer ist der Felsblock, auf dem das lebensgroße Denkmal steht. Seine Reise über den karelischen Isthmus dauerte 2 Jahre. Gestiftet von Katharina II., sollte das Denkmal die politische Kontinuität der Arbeit beider Monarchen symbolisieren. Der Philosoph Denis Diderot hatte der Zarin den französischen Bildhauer Etienne Falconet (1716-1791) empfohlen. Seine Schülerin Marie-Anne Collot (1748-1821) meißelte den Kopf der Statue. Die Schlange zu Füßen des Pferdes symbolisiert die überwundene Missgunst.

Brautpaar

Am Fuße des Denkmals das Brautpaar mit Musiker und historisch gekleideten Menschen als Fotomotiv. -

Vorbei an der Isaak-Kathedrale zur Moika. An ihrem Ufer schöne Hausfassade im Jugendstil.

Blick über die Moika auf die Brücke mit dem Newskij Prospekt, rechts die Säulen des Stroganow-Palastes.

Weitere historische Fassaden, Brücken und Boote..

Detail einer Brücke mit Relief eines Widders.

Detail des Brückengeländers mit Lorbeerkränzen.

Weitere historische Fassaden.

Historisches Gebäude der Öffentlichen Sauna, gleich hinter der Christi-Auferstehungskirche „Auf dem Blute“.

Detail der Brücke

-

Eingang zum klassizistischen Jussupow-Palast oder Moika-Palast, gelegen direkt an der Moika. Vor der Revolution gehörten die Jussupows zu den reichsten Familien Russlands. Ursprünglich stand hier in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Palais der Prinzessin Praskowja Iwanowna, einer jüngeren Schwester der Zarin Anna. Auch ein Palais des Staatsmanns und Militärs Pjotr Schuwalow stand hier. Sein Sohn Graf Andrei Schuwalow beauftrage 1770 den französischen Architekten Jean-Baptiste Vallin de la Mothe (1729-1800), ein neues Palais zu entwerfen. Diese Entwürfe sind die Grundlage für den heutigen Bau. Das Palais wurde an Zarin Katharina II. verkauft, die es der Nichte ihres Favoriten Grigori Potjomkin schenkte. 1830 erwarben schließlich die Jussupows das Palais und verliehen ihm nach Plänen von Andrei Michailow bzw. Michailov (1773-1849) weitgehend seine heutige Gestalt. Vom Vorgängerbau ist lediglich der Ehrenhof erhalten. Nikolai Jussupow (1751-1831) erwarb das Haus. Er war hoch gebildeter Kunstkenner mit weitreichenden Verbindungen Katharina II und ihr Sohn Paul I vertrauten ihm den Ankauf der Kunstgegenstände für ihre Kunstsammlungen an. Nach der Oktoberrevolution wurde die Familie Jussupow enteignet. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden seiner Art wurde das Palais nicht einer alltäglichen, sondern einer musealen und kulturellen Nutzung übergeben, bis es 1925 in eine Lehrerbildungsanstalt umgewandelt wurde. Die Kunstwerke wurden in die Eremitage und andere Museen gebracht.

Über Tür das aus Holz geschnitzte und von Löwen gehaltene Wappen der Jussupows.

Inneres: Die üppige Innengestaltung mit über 40.000 Kunstwerken und einem eigenen Theater konnte durchaus mit den kaiserlichen Palästen mithalten.

Foto des letzten Hausherrn, Felix Jussupow der Jüngere (1887-1967) mit seiner Frau Sinaida, einer Nichte des letzten Zaren. Die Familie der Jussupows, stammt von einem muslimischen Heerführer des legendären Tamerlan ab. Im 17. Jahrhundert traten sie zum orthodoxen Glauben über und nannten sich fortan Jussupow.

Galatreppe, 1830 im Stil der späten italienischen Renaissance ausgestaltet von Andrei Michailow bzw. Michailov (1773-1849).

Dreistöckiger Kristall-Leuchter.

1858-1860 geschaffene, üppige barocke Dekoration von Ippolito Monighetti (1819-1878).

Kandelaber auf der Basis von chinesischen Vasen mit goldenen Füßen und Kerzenhaltern.

Detail

Eichenspeisezimmer, Ende des 19. Jahrhunderts von Alexander Stepanow eingerichtet. Kamin und Spiegel.

Wände aus Eichenholz mit geschnitzten Ornamenten und kleinen Podesten für chinesisches Porzellan.Schlafzimmer der Fürstin, Ende der 1850ger Jahre von Ippolito Monighetti (1819-1878) eingerichtet.

Schlafzimmer der Fürstin, Eckkamin aus Onyx im Stil „Louis Philippe“.

Statue eines Babys aus weißem Marmor.

Paradekabinett, genannt „Grosse Rotunde„, Deckenmalerei von Alexej Trawin.

Bronzekandelaber von Pierre-Philippe Thomire, künstliche Marmorbemalung, die an Porzellan erinnert und schwebende Grazien.

Kamin aus weißem italienischen Marmor, venezianischer Spiegel.

Runder Tisch mit eingearbeitetem Teller aus Porzellan und Malereien mit Blumen.

Roter Salon, vergoldete Möbel aus den 1840ger Jahren.

Deckenmalerei von Pietro Scotti (1703-1747) und Barnaba Medici (1778-1859). Szenen aus Homers „Ilias“. Vergoldeter Bronzeleuchter mit antiken Szenen.

Grüner Salon: Frühklassizistisches Interieur. Möbel aus karelischer Birke, Anfang 20. Jahrhundert.

Kamin aus Malachit.

Weisser Säulensaal: Bankettsaal. Russischer Spätklassizismus, erstes Drittel des 19. Jahrhunderts. 24 Säulen aus künstlichem Marmor. Saal geht über 2 Etagen. Fridolino Toricelli (1776-1837) bemalte die Decke in Grisaille-Manier.

Kleiner Schrank mit Intarsien aus Halbedelsteinen.

Zugang zum Theater, gestaltet wie ein Triumphbogen. Neben dem Durchgang Portraits von Zar Nikolaus II. und Zarin Alexandra.

Römischer Saal, Blick auf das Portal der Fürstenloge im hauseigenen Theater. Rechts und links des als römischen Torbogens gestalteten Durchgangs Gemälde des letzten Zarenpaares.

Theater des Jussupow-Palastes. 1830ger Jahre von Andrei Michailow bzw. Michailov (1773-1849) in klassischer Theaterarchitektur geschaffen. 1860ger Jahre von Ippolito Monighetti (1819-1878) umgestaltet. 1890ger Jahre vollendet von Alexander Stepanow. Formen des Rokkoko im Stuck aufgegriffen. Franz Liszt (1811-1886), Frédéric Chopin (1811-1849) und Fjodor Schaljapin bzw. Fëdor Šaljapin (1873-1838) traten hier auf. Michail Ivanovič Glinka (1804-1857) stand am Dirigentenpult.

Blick auf die Fürstenloge.

Deckengemälde mit Göttin der Morgenröte Aurora auf einem Streitwagen.

Decke der kleinen Gemäldegalerie. Architekt Alexander Stepanow 1890ger Jahre. Die riesigen Fenster wurden zugemauert, um die Oberfläche der Wände für die Kunstsammlung der Fürsten zu vergrößern. Decke mit Stuck und Grisaille-Malerei. Initialen Z und F für Sinaida und Felix Jussupow, die letzten Besitzer des Palastes.

Kristall-Korridor, geschaffen in den 1890ger Jahren, dekoriert mit Rosetten auf den Türen und auf dem Fußboden mit Holzintarsien.

Gemälde mit einem Porträt von Fürstin Sinaida Jussupowa (1809-1893) in russischer Tracht von Konstantin Jegorowitsch Makowski (1839-1915).

Details geschnitzter Wand- und Deckenverzierungen aus Holz.

Ausstellung zur Ermordung des Grigorij Efimovič Rasputin (1872-1916), in der ehemaligen Junggesellenwohnung von Felix Jussupow am 17. Dezember 1916. Felix Jussupow sah Rasputin als bösen Geist der Zarenfamilie an und wollte ihn ermorden. Zu den Verschwörern, die außerhalb des Blickfeldes von Rasputin warten, gehörte Großfürst Dmitri Pawlowitsch Romanow (1891-1942), der rechtsextremen Politiker Wladimir Purischkewitsch bzw. Vladimir M. Puriškevič (1870-1920), der Frontkämpfer Oberst A. Suchotin und der Arzt Stanislaw Lazobert. Felix Jussupos serviert Rasputin Kuchen und Madeira mit Zyankali, nicht wissend, daß Zucker die Wirkung des Giftes aufhebt. Rasputin musste noch erschossen werden und wurde letztlich durch ein Eisloch in die kleine Newa geworfen. Trotz der herrschenden Strömungsverhältnisse, trieb der Tote nicht auf das Meer hinaus, sondern wurde an der Krestowskij-Insel aufgefunden. Jussupow wurde verbannt. Er emigrierte nach der Oktoberrevolution mit einem Großteil seines Vermögens nach Paris.Salon Heinrichs II., Barockkonsolen, Stühle und Sofas in der Rocaille-Form der Mitte des 19. Jahrhunderts

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.