Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern. Bedingt durch das Alter der ehemaligen Dias sind Verfärbungen vorhanden.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Spanien 1984

-

Calpe oder Calp: an der Costa Blanca, der Ostküste Spaniens, zwischen Valencia und Alicante. Die Kleinstadt liegt am Fuß des 328 m hohen Vulkanfelsend Peñón de Ifach. Calpe ist ursprünglich ein uraltes Fischerdorf. Er ist ein sehr beliebtes Touristenziel und viele Ausländer verbringen hier ihren Lebensabend. Im Sommer steigt die Einwohnerzahl bis zu 200.000, Hochhäuser sind in Strandnähe entstanden.

Zitronenbaum -

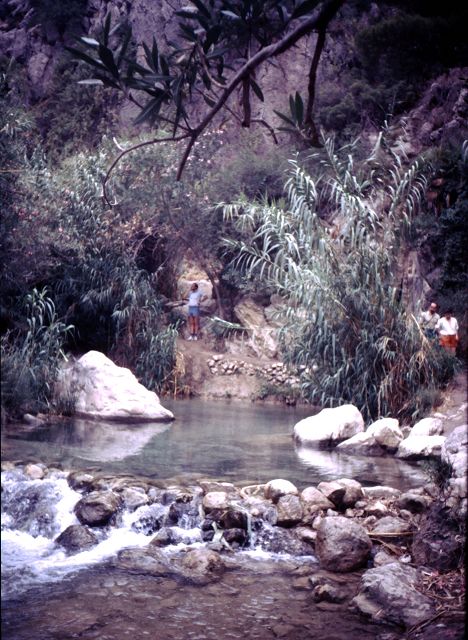

Fuentes del Algar: Wasserfälle in einem Naturschutzgebiet, 15 km von Benidorm entfernt.

-

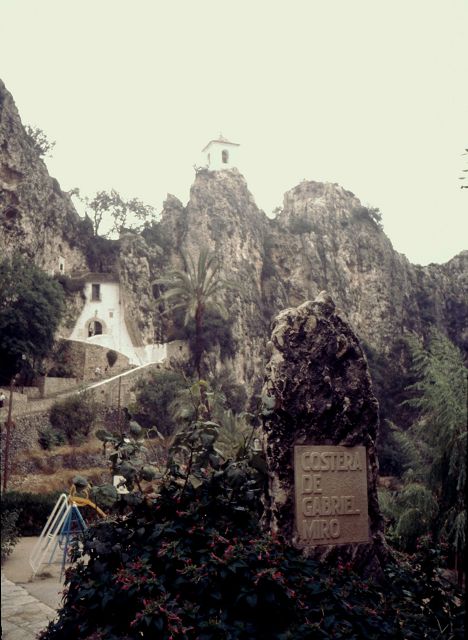

Guadalest: bereits von den Mauren angelegtes kleines Bergdorf. Costera de Gabriel Miro ist der Hauptzugangsweg zum Dorf. Rechts auf der Felsenspitze ein Glockenturm.

Blick von Guadalest auf den zu einem See gestauten Rio Guadalest.

Glockenturm und Reste der Burg San Jose.

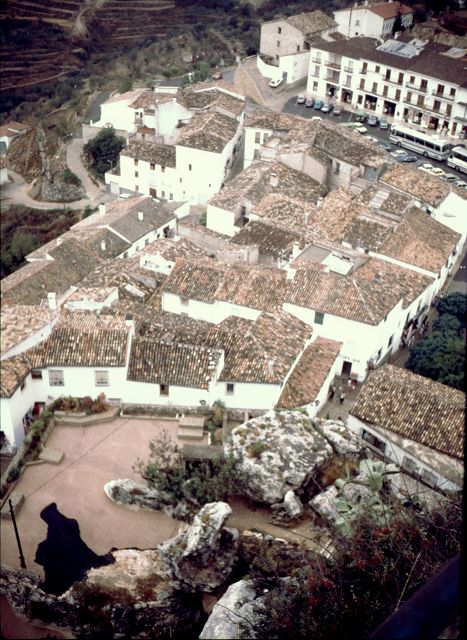

Blick von oben auf den Ort.

Blick auf den Tunnelzugang zum Ort mit dem Glockenturm darüber. -

Eremitage von Calvario de Jávea. Umgebaute Einsiedelei. Heutiger Bau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit auffälliger blauer Kuppel.

-

Cabo de San Antonio am nördlichen Ende der Costa Blanca gelegen, nahe der Stadt Jávea. 162 m hohe Kalksteinfelsen mit einem Leuchtturm.

Blick auf Dénia -

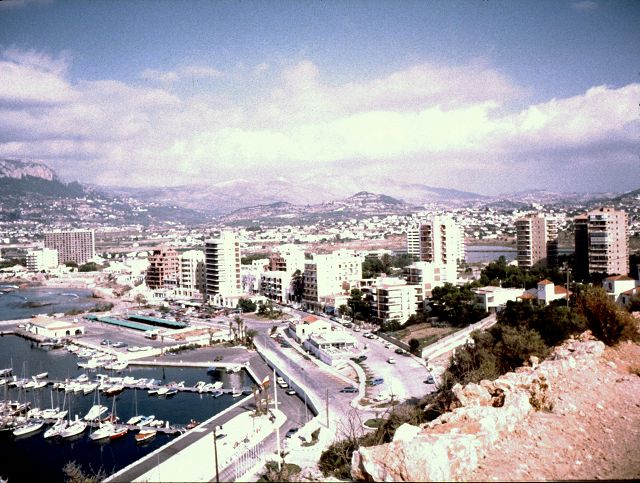

Dénia: Hafenstadt am nördlichen Ende der Costa Blanca. Sie liegt an den Abhängen eines 750 m hohen Kalksteinberges. Wichtiger Fischerei- und Sporthafen. Gegründet als römischer Flottenstützpunkt unter dem Namen Dianium, der Bezug nimmt auf einen nicht mehr existierenden Diana-Tempel.

Blick auf den Kirchturm der „Nuestra Señora de la Asunción“ oder Mariä Himmelfahrtskirche. Erbaut 1734-1756. Der Glockenturm wurde erst 1766 fertiggestellt.

Maurische Festung aus dem 11. und 12 Jahrhundert. Sie steht auf einem Hügel oberhalb des Jachthafens. In den Ruinen befindet sich heute das Archäologische Museum. Erbaut wurde sie über einer früheren römischen Anlage, zerstört wurde sie teilweise während des spanischen Erbfolgekrieges. -

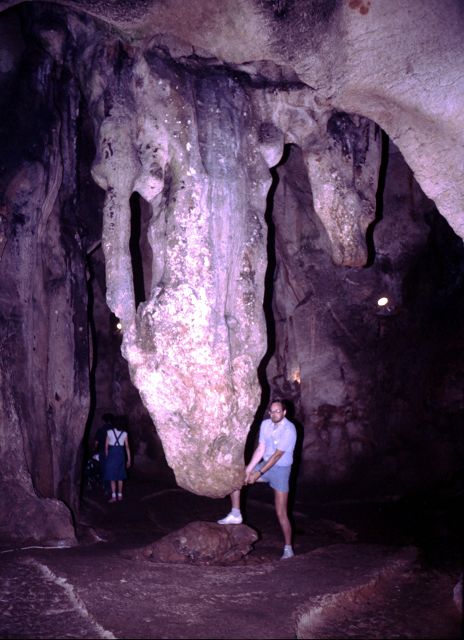

Cueva de las calaveras oder Totenkopfhöhle: die Höhle ist mit 440 m Länge und 50 m Höhe nicht besonders groß, diente aber seit der Altsteinzeit den Menschen als Zufluchtsort. Sie liegt im Berg Siguili, der ehemals unter einem Ozean lag und dessen Druck auf die Erdkruste große Gasblasen freisetzte. Die folgende Durchspülung mit Wasser, bildete diese Höhle. Mit 18-19 Grad stetiger Temperatur und ständig vorhandenem Wasser war sie als Aufenthaltsort für Menschen gut geeignet. Der Name „Totenkopfhöhle“ stammt von einer Legende die aus der Zeit der Mauren stammt. Der durch El Cid bedrohte maurische König Ali Moho soll sich mit seinem Harem aus insgesamt 150 Frauen hierher geflüchtet haben. Zwei Todesursachen sind denkbar: Tod durch Drogen oder durch einen Erdrutsch. Als man die Höhle entdeckte, fand man die 150 Totenköpfe in einer Kreisform vor und gab der Höhle ihren heutigen Namen.

Die Decke des Höhleneingangs ist bis heute rußgeschwärzt durch die entzündeten Feuer, die auch gegen Raubtiere schützen sollten.

Im hinteren Teil der Höhle sind Stalagmiten und ein riesiger Stalaktit zu finden. -

Fahrt zurück nach Calpe über den 620 m hoch liegenden Coll de Rates.

-

Rundblick vom Peñón de Ifach über Calpe.

Markt in Calpe -

Elche: bereits ca. 600 v. Chr. bewohnten die Iberer die Gegend. 2 km entfernt gab es das Dorf Helike, welches auch unter den Römern weiter bestand und dann Colonia Julia Ilici Augusta hieß. Als im 8. Jahrhundert die Mauren Spanien eroberten, gaben sie dem Ort den heutigen Namen Elche.

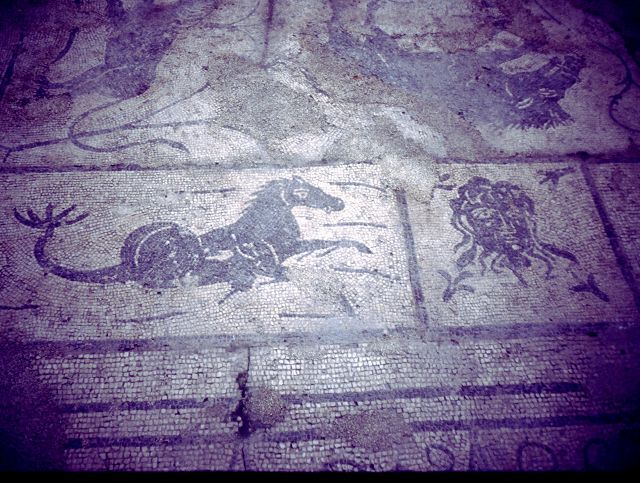

Parque Arqueologico la AlcudiaFundstelle der berühmten Kalksteinbüste „Dame von Elche“, die sich heute im Nationalen Archäologischen Museum in Madrid befindet.

-

Fahrt nach Granada

-

Granada: Seit 1013 war Granada Hauptstadt eines maurischen Königreiches, welchem 1492 die katholischen Könige ein Ende setzten. Als 1236 das benachbarte dominierende maurische Königreich Córdoba durch Christen erobert wurde, ist Granada zur Hauptstadt des maurischen Spaniens geworden. In dieser Zeit entstand die Alhambra.

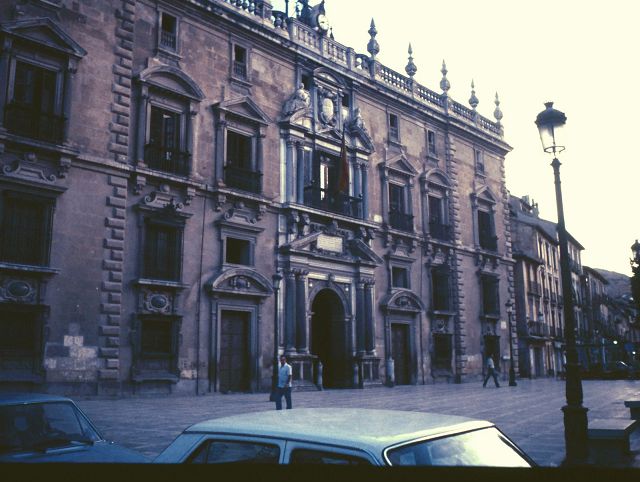

Rathaus bzw. Provinzregierungsgebäude an der Plaza Nueva. Fassade aus dem 16. Jahrhundert, italienisch beeinflusst.

Brunnen Pilar de Carlos V., die die Wappen und Embleme Karls V. zeigt.

Alhambra: seit 1984 Weltkulturerbe der UNESCO. Die Anlage auf dem Sabikah-Hügel gilt als eines der bedeutendsten Beispiele des maurischen Baustils der islamischen Kunst. Bereits in vorrömischer Zeit war dieser Hügel bebaut. Im Osten der 740 m langen und 220 m breiten Burganlage, befindet sich noch der Generalife, ein Sommerpalast. Ein Großteil des Gebietes ist von einem 2 km langen Festungsgürtel umgeben. Die Alhambra besteht aus mehreren Teilen:

1. im Westen die Alcazaba, eine Militärfestung

2. der Königspalast in der Mitte des Hügels

3. die Hohe Alhambra, eine Stadt im Osten, für angesehene Persönlichkeiten, Beamte etc.

4.Außerhalb des Festungswalls liegt dann noch der Generalife.

Alhambra oder auch „Rote Festung“ oder „Rote Burg“ leitet sich ab von dem spanisch-arabischen Wort Calat-alhamrá, da die Alhambra auf eisenhaltiger, roter Erde erbaut wurde.

Hinter dem Brunnen liegt das Gerechtigkeitstor, Puerta de la Justicia, dem heutigen wichtigsten Eingang zur Alhambra. Erbaut 1348 von Sultan Yusuf I. Es ist ein Verteidigungstor und wurde mit einem engen, im Zick-Zack führenden Zugang gebaut. Der Schlussstein im vorderen Hufeisenbogen zeigt eine geöffnete Hand, vielleicht ein Friedenssymbol?

Weintor oder Puerta del Vino war früher der Zugang zur Stadt der Alhambra.

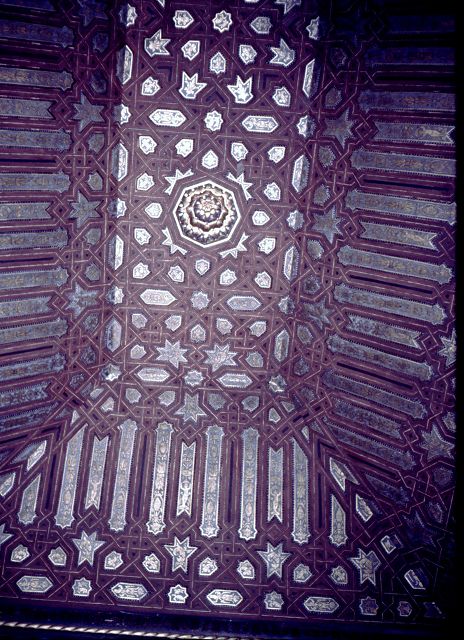

Der Königspalast besteht aus dem Palacio de Comares, dem offiziellen Amtssitz und dem Palacio de los Leones, dem Privathaus des Herrschers. Heute betritt man den Palacio de Comares über den Mexuar, einen Raum, in dem sich einst der Rat der Minister und Wesire versammelte. Im Laufe der Jahrhunderte ist hier viel verändert worden. Die Decke stammt aus der Zeit christlicher Umarbeiten.

Gefliester Sockel, den Karl V. anbringen ließ, allerdings aus anderen Schlossteilen hierher bringen ließ. Er richtete hier eine Kapelle ein. Unter Philipp IV. Kam noch eine Empore dazu.

Zu Beginn des Jahrhunderts stellte man eine Verbindung zu dem sich anschließenden Oratorium her. Man hat von hier einen herrlichen Blick auf das arabische Viertel (Albaicin) Granadas. Die Fenster liegen entgegen der hispano-muselmanischen Sitte sehr hoch, so dass man den Ausblick genießen kann, ohne sich auf den Boden zu setzen.

Gebetsnische (Mihrab) nach Mekka ausgerichtet. Sie ist vieleckig und weist am Eingang einen Spruch auf „Richtet euch auf das Gebet aus und seid nicht unter den Nachlässigen“.

Blick vom Mexuar-Hof oder Patio del Cuarto Dorado auf die Fassade es „Vergoldeten Zimmers“, benannt nach seiner vergoldeten Holzdecke. Dieser Hof wurde unter Mohammed V. (1338-1391), Emir der Alhambra erbaut. Dem goldenen Zimmer ist eine Galerie mit 3 Bögen vorgelagert.

Zugang zum „Vergoldeten Zimmer“

Decke verziert mit Grotesken im Renaissancestil. Sie wurde zur Zeit der Katholischen Könige angefertigt, also etwa ab 1492, wo die Eroberung Granadas erfolgte.

Detail

Gehen wir in den Mexuar-Hof zurück, blicken wir auf die Fachada de Comares (1370). Sie ist der prunkvolle Zugang zum Alcazar, zum Privatpalast des Herrschers und den offiziellen Festräumen. Die rechte Tür diente der Familie und dem Hofpersonal als Zugang, wogegen die linke bei offiziellen Anlässen und Empfängen benutzt wurde. Im Hof, unter dem ihn einrahmenden Dachvorsprung sitzend, fanden Audienzen beim Emir statt. Vom oberen Stockwerk aus, sahen weibliche Mitglieder der Familie bei den Empfängen zu.

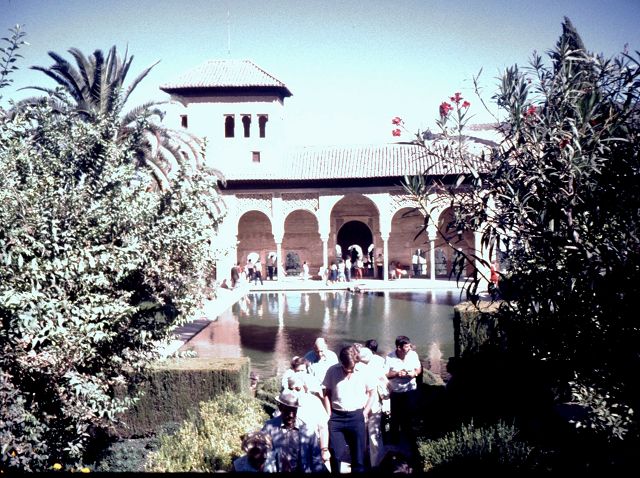

Myrthen-Hof oder Patio de los Arrayanes: 37 x 24 m. Er wird beherrscht von einem großen Wasserbecken, umgeben von einer im 19. Jahrhundert angepflanzten Myrthenhecke, die dem Hof den Namen gab. Wasser spielt in der Alhambra eine große Rolle. Es kommt aus der Sierra Nevada und wird durch ein ausgeklüngeltes System durch den Palast geleitet. Durch das Gefälle werden die Brunnen gespeist, ohne Motor oder Pumpe. Neben der praktischen Verwendung sollte es vor allem die Architektur wiederspiegeln und das Ohr erfreuen.

Der Hof wurde unter Yusuf I. (1333-1353) erbaut, dem Vater von Mohammed V. An der hier gezeigten südlichen Seite des Hofes wohnten früher die Söhne des Sultans ab ihrer Pubertät mit ihren Erziehern, um sie vor Intrigen des Adels zu schützen. Diese Räume fielen dem späteren Bau des Palastes Karls V. zum Opfer.

Sala de la Barca oder Saal der Barke. Entweder verdankt der Raum seinen Namen der Decke in der Form eines Schiffrumpfes, oder dem arabischen Wort „baraka“ (Gruß, Segen), dass mehrfach in den Inschriften auftaucht. Es war das Schlafgemach des Emirs und sein Aufenthaltsraum am Tage. Die Holzdecke zeigt eine geometrische Komposition auf Sternenbasis.

Von der Sala de la Barca gelangt man in den Thronsaal. Blick auf den „Mirador de la Reina“, welches unter anderem das Zimmer der Königin Isabella enthält.

Thronsaal der Emire, wie der christlichen Könige. Wird auch Salon de Embajadores, Saal der Gesandten genannt.Er nimmt das Innere des Comares-Turmes ein. Die Fenster waren ursprünglich mit farbigem Glas geschmückt. In diesem Saal entschloss sich Mohammad XII. Abu Abdallah (1459- 1. Drittel des 16. Jahrhunderts), bei den Spaniern auch Boabdil genannt, sich den Katholischen Königen zu ergeben. Über ihm befanden sich die Winterschlafräume des Emirs. Die Ausschmückung dieser Halle wurde unter Yusuf I. (1333-1353) gestaltet. Ursprünglich waren die Stuckarbeiten bemalt und ersetzten die Stoffe und Wandbehänge der Winteraufenthaltsräume.

In die enorme Dicke der Mauern sind 9 Nischen eingelassen, vor deren Mittlerer der Thron stand.

In den Zugängen des Thronsaals haben sich noch Reste der Bemalung erhalten.

Blick vom Myrthenhof auf den 45 m hohen Comaresturm, den solidesten der ganzen Alhambra. An den Seiten des Hofes befanden sich die Wohnungen der vier offiziellen Ehefrauen des Emirs.

Wir verlassen den Palacio de Comares, den offiziellen Sitz des Nasriden-Herrschers und betreten den Palacio de los Leones mit den Privatgemächern.

Hier die Decke des im Westen des Löwenhofes gelegenen Sala de los Mocárabes, des Stalaktitensaals. Seine ursprüngliche Stalaktitendecke wurde 1590 durch die Explosion eines Munitionsdepots zerstört und durch eine barocke, wenig passende Decke unter Philipp IV. ersetzt.

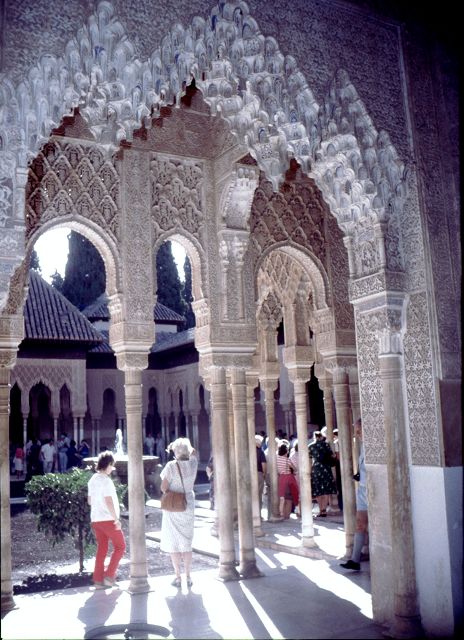

Der Löwenhof von Stalaktitensaal aus gesehen. Er ist rechteckig und in Kreuzform sind Wasserläufe angelegt. Um ihn herum sind zwei Wohnungen und 3 Festsäle angeordnet.

Die Arkaden stützen sich auf 124 Marmorsäulen und bilden auf 2 Seiten kleine Pavillons mit Holzkuppeln. Dieser Teil der Alhambra wurde ebenfalls von Mohammed V. errichtet.

In der Mitte des Hofes steht der Löwenbrunnen aus weißem Marmor, der dem Hof und dem Palastbereich den Namen gab. Die Brunnenschale ist ein Zwölfeck und ruht auf 12 wasserspeienden Löwen. Ein Gedicht ist am Beckenrand eingemeißelt.

Die 12 Löwen, sowie die originale Brunnenschale (11. Jahrhundert), die sich heute im Sala de los Abencerrajes befindet, soll aus dem Palast des jüdischen Ministers Samuel ibn Nagrella stammen und sollte das Bronzemeer des Tempels von Jerusalem symbolisieren Dies war ein Brunnen zur Reinwaschunbg, getragen von 12 Stieren.

Holzkuppeln der Pavillons

Blick auf die Seitengebäude.

Sala de los Abencerrajes im Süden des Hofes. Hier fanden die Winterfeste statt. Durch die großen Stalaktitenwaben bildet sich ein sternförmiger Tambour, der durch 16 durchbrochene Fenster erhellt wird.

Der Emir und seine Gäste saßen oder lagen in diesen seitlichen Nischen, die durch 2 Bögen vom quadratischen Mittelraum getrennt sind. In der Mitte des Raumes die schon genannte originale Brunnenschale, über der Mohammed IX. das Familienoberhaupt der Abencerrajes köpfen ließ.

Saal der Könige oder Sala de los Reyes, dem Stalaktitensaal gegenüber, war die Halle für die Sommerfeste, da sie zum Hof hin offen ist. An den Seitenwänden des langen, schmalen Saals befinden sich 5 Nischen, in denen man sich aufhielt, um künstlerischen Darbietungen zu folgen. Die mittlere Nische wird von diesem Deckengewölbe überspannt, dass zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert entstanden ist und christlichen Ursprungs sein dürfte. Dargestellt sind 10 muselmanische Würdenträger, Emire oder Sultane.

Der langgestreckte Saal wird durch Stalaktitenbögen unterteilt und durch Oberlichter erhellt.

Durchbrochene Bögen zum Hof hin.

Blick auf eine der Sitznischen.

Diese sind ebenfalls mit einer schönen bemalten Decke verziert. Die Geschichte eines christlichen Edelmannes, der durch Heldentaten eine Jungfrau zu erobern sucht.

Blick vom Saal der Könige auf die Gärten und Gebäude Richtung Norden.

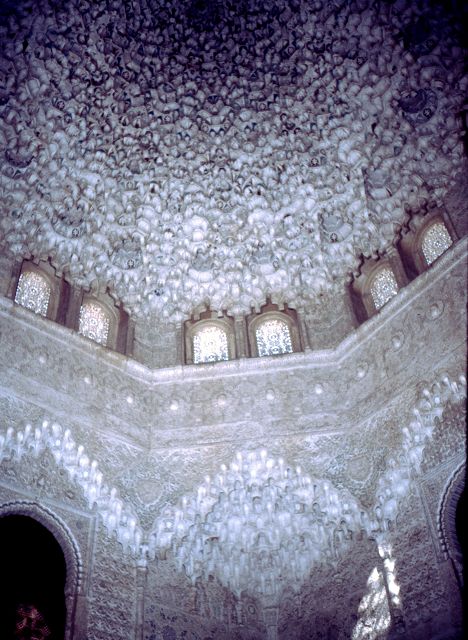

Der Saal der beiden Schwestern oder Sala de las dos Hermanas, bildet das Zentrum des Wohntraktes mit einer Winterwohnung im ersten Stock und einer Sommerwohnung zu ebener Erde. Der Name des Saales hat seinen Ursprung in den zwei großen Marmorplatten auf dem Boden. Oberhalb des äußerst kompliziert gemusterten Keramiksockels, befinden sich Tafeln mit Versen eines Gedichtes. Der Emir ließ sie anlässlich des Beschneidungsfestes seiner Söhne hier anbringen. An zwei Seiten des Saales ist eine Nische für ein Bett.

Stalaktitenkelche bilden ein Achteck, welches den einmaligen Stalaktitendom trägt.

In den kleinen Nischen wurden Getränke oder Speisen aufbewahrt.

Der Sala de los Ajimeces muss zur Zeit der Nasridenherrscher bis zur Hälfte tapeziert gewesen sein. Die Stuckdekoration beginnt erst auf halber Höhe.

Im Norden des Raumes liegt der herrliche Bogendurchgang zum Mirador.

Der Mirador de Lindajara geht auf den Garten gleichen Namens hinaus. Der Keramitksockel im Eingang ist der feinste der ganzen Alhambra. Jedes Steinchen ist für sich geschnitten und wurde zwischen weißen Bändern eingesetzt.

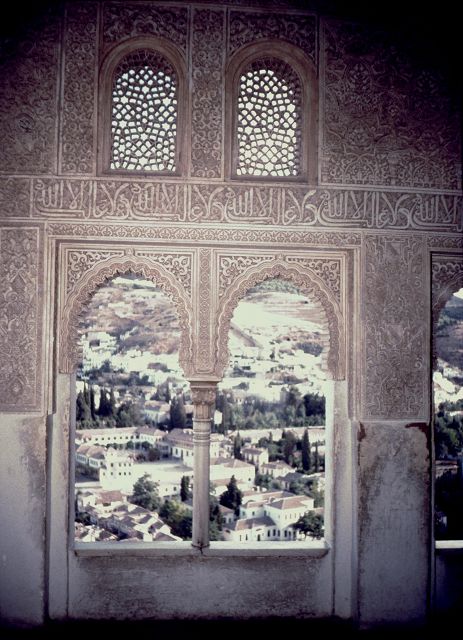

Das Fenster im Erker hat einen Doppelbogen, der wiederum durch einen weiteren Bogen mit Stalaktiten umspannt wird. Eine architektonische Anordnung byzantinischen Ursprungs. Der auch Daraxa-Erker genannte Raum diente der Sultanin als Ankleide- und Schlafzimmer. Früher hatte man von hier freien Blick auf die Stadt und die Berge, denn die den Garten umgebenden Gebäude wurden erst nach der Einnahme Granadas durch die Katholischen Könige gebaut.

Kristalleinsätze in verschiedenen Farben dienen im Daraxa-Erker als eine Art falsche Decke.

Der Daraxa-Garten mit dem riesigen Brunnen, der 1626 vom Innenhof des Mexuar hierher verlegt wurde.

Die königlichen Bäder haben sich vollständig erhalten. Sie sind in ihrer Struktur dem römischen Bad nachempfunden. Hier der Sala de las Camas, der Ruheraum mit Nischen für Betten, einem Brunnen und einer im letzten Jahrhundert angebrachten, grellen Ausmalung.

Im ersten Stock eine Galerie für den Bademeister oder laut Legende blinde Musiker.

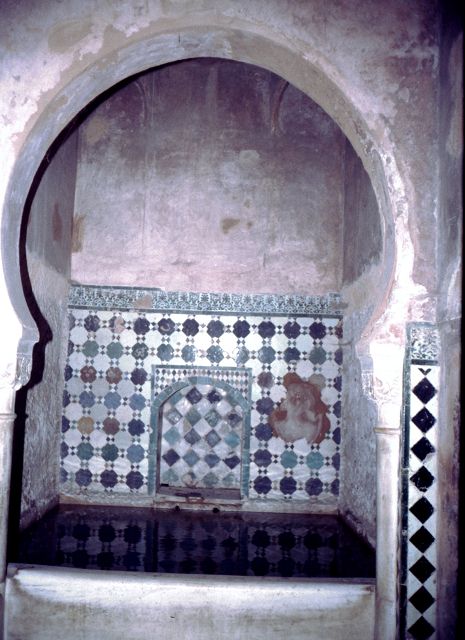

Kleines Wasserbecken im ersten Caldarium.

Tauchbecken für kaltes Wasser

Tauchbecken für warmes parfümiertes Wasser.

Am Brunnen im Daraxa-Garten

Rechts vom Partal liegt das Oratorio del Partal. Es wurde unter Yusuf I. (1318–1354) erbaut.

Gebetsnische

Doppelbogige Fenster auf beiden Seiten des Raumes.

Das Partal oder der Turm der Damen. Wahrscheinlich entstand er unter Mohammed III. (1257-1314) und ist der älteste erhaltene Palastteil.

Wieder ein Wasserbecken um die Architektur wiederzuspiegeln. Die 2 Löwen stammen aus dem zerstörten muslimischen Hospital Granadas aus dem 10. Jahrhundert.

Die terrassenförmig angelegten Gärten des Partal wurden in neuerer Zeit nach alten Originalvorlagen angelegt.

Blick Richtung Generalife.

Blick von den höher gelegenen Partalgärten auf den Turm der Kirche Santa Maria de la Alhambra, die an der Stelle der königlichen Moschee errichtet wurde.

Der Generalife liegt am Hang des Cello del Sol, von der Alhambra nur durch ein Tal getrennt. Früher befanden sich hier Plantagn, bis er Mitte des 13. Jahrhunderts hier als eine Art Lustschloss erbaut wurde. Das Wort Generalife leitet sich ab vom arabischen „Gennat alarif“ = Garten der Baumeister. Auch hier spielt Wasser eine große Rolle.

Blick vom Generalife über die Alhambra zum Kirchturm Santa Maria de la Alhambra.

Durch dieses Tal, in dem sich jetzt Nutzgärten befinden, führte früher der Weg von der Alhambra zum Generalife.

Der Patio de la Acequia oder Hof des Wassergrabens. 48,70 x 12,80 m groß. Er bildet das Zentrum des Gebäudekomplexes des Generalife. Die auf der ganzen Länge des Hofes angebrachten Wasserspiele werden ohne Motor nur durch das Gefälle des Wassers gespeist.

Der Hof des Wassergrabens wird an den Schmalseiten von zwei Pavillons abgeschlossen. Die Arkaden des nördlichen Gebäudes führen zu den königlichen Gemächern. Die Galerie ganz oben kam erst im 17. Jahrhundert dazu.

Blick auf den südlichen Pavillon, an den sich rechts der offizielle Zugang zum Generalife mit Wachräumen anschließt. Links an der Längsseite befanden sich 4 Wohnungen für die Offiziellen Frauen des Emirs.

Dieser Raum entstand etwas später als der restliche Generalife. Er diente als Thronsaal wenn der Sultan sich hier aufhielt.

Blick vom Thronsaal nach draußen.

Blick von der 2. Etage des südlichen Pavillons auf den Hof des Wassergrabens.

Blick auf die Alhambra, den Kirchturm und im Hintergrund das arabische Viertel. -

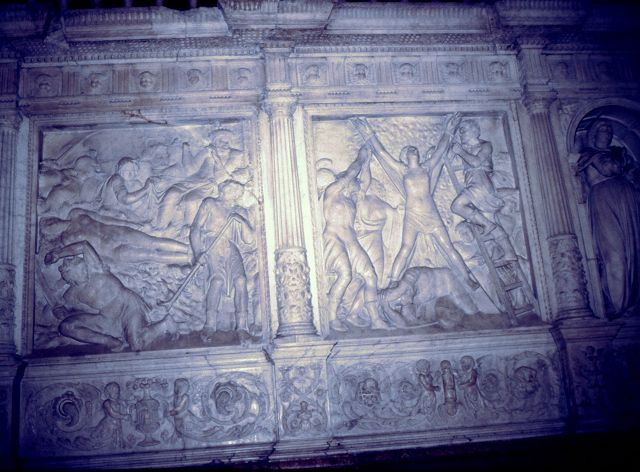

Der Palacio de Carlos V. oder Palast Karls V. (die Katholischen Könige sind seine Großeltern mütterlicherseits). Westfassade mit Haupteingang. Der Entwurf für den oberen Teil der Fassade wurde vom Architekten des Escorial Juan de Herrera (1533-1597) geändert und demzufolge die Balkone und Medaillons angebracht. Typische Renaissance mit 4 doppelten dorischen Säulen und fein gearbeiteten Bas-Reliefs am Sockel. Dargestellt sind Szenen aus dem Schlacht bei Pavia.

Beherrscht wird der Palast durch einen von 32 dorischen Säulen umgebenen Rundhof. Der Palast wurde 1527 in Auftrag gegeben aber nicht vollendet. Karl V. hat hier nie gelebt. Für seinen Bau wurde ein Teil der Nasriden-Paläste abgerissen. Der Entwurf aus dem Jahr 1526 stammt von Pedro Machuca (1490-1550). Er war ein Schüler Michelangelos. Nach jahrzehntelangen Bauarbeiten wurde die Arbeit 1568 wegen der hohen Verschuldung Spaniens eingestellt. Seit 1958 befindet sich hier das Museum für Schöne Künste.

Grablegung Christ aus dem Museum

Die Festung Alcazaba. Es ist der älteste Teil der Alhambra und existiert seit dem 9. Jahrhundert. Man betritt ihn heute durch das anfangs gezeigte Weintor von Osten. Rechts der Torre del Homanaja oder Huldigungsturm, links der Torre Quebrada aus dem 16. Jahrhundert. Er war der Wohnsitz der Festungsvögte. Durch die Bemühungen des jüdischen Ministers Samuel ibn Nagrella wurde die Alcazaba mit dem Stadtbereich Granadas vereinigt. Er wollte das am Abhang liegende Judenviertel gesichert wissen. Im 12. Jahrhundert diente sie als Zufluchtsstätte für die Andalusier gegen die Invasoren aus Nordafrika. Im 13. Jahrhundert baute Mohammed I. (1195-1273), der Gründer der hier herrschenden Nasriden-Dynastie die Alcazaba wieder auf.

Blick auf die Stadt Granada. In der Mitte die Kathedrale.

Die militärische Zone inmitten des zweifache Mauerrings der Alcazaba mit den Grundmauern von Soldatenunterkünften, Lagerräumen und Wohnhäusern für Veteranen. Hinten der Torre Quebrada, das Dach des Palastes Karls V. hinten rechts, die Zypressen des Generalife und darüber die Reste der Silla del Moro, des Sitzes der Mauren. -

Granada: Zurück in der Stadt. Palacio de la Madraza (14.-18. Jahrhundert), die alte muselmanische Universität, der Kathedrale direkt benachbart.

Kathedrale von Granada oder Santa María de la Encarnación de Granada: Sitz des Erzbischofs. Erst nach dem Tode von Ferdinand II. wurde ein Bau in Auftrag gegeben. Die Grabkapelle Capilla Real wurde 1517 (oder 1521?) fertiggestellt. 1525 erfolgte die Grundsteinlegung der Kathedrale. Der Baumeister Enrique Egas (1455-1534) sah eine 115 m lange gotische Kathedrale vor, nach dem Vorbild der Kathedrale von Toledo. Dieser Plan realisierte sich nicht, da nach seiner Entlassung Diego de Siloé (1495-1563) eine fünfschiffige Basilika im Renaissance-Stil plante, mit einem kreisförmigen Chor. Als der Altarraum 1561 fertig war, wurde er mit einer Mauer abgeschlossen und bereits als Kathedrale genutzt. Ständig wechselten die Baumeister. 1667 dann änderte Alonso Cano (1601-1667) den Entwurf für die Hauptfassade, die sich jetzt im Barockstil präsentiert. Als der Bau 1704 endlich für vollendet erklärt hat, war die Bauzeit ganze 181 Jahre!

Puerta del Perdon, das Nord-Portal. Es ist das prunkvollste Portal und wurde 1537 fertiggestellt. Bildhauer war der bereits erwähnte Diego de Siloé (1495-1563). Rechts und links vom Portal die Wappen der Katholischen Könige und von Kaiser Karl V.

Inneres: Blick in den Chorraum der 5-schiffigen Kathedrale. Höhe 45 m hoch und Durchmesser 22 m. Der gesamte Innenraum ist 115,40 m lang, 67,25 m breit. Das Mittelschiff ist 30 m hoch.

Kanzel und Hochaltar.

Eine der zwei Orgeln, die parallel am Ende des Hauptschiffes stehen. Sie stammt von Leonardo Fernández Dávila aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, mit reich verziertem Prospekt.

Santiago-Altar von Alonso de Mena (1587-1646), 17. Jahrhundert.

Capella nostra Señora de la Antigua. Sie liegt dem vorgenannten Altar, am Beginn des Chorumgangs gebenüber. Die Figur der Muttergottes aus dem 15. Jahrhundert, wurde von den christlichen Eroberungstruppen nach Granada gebracht.

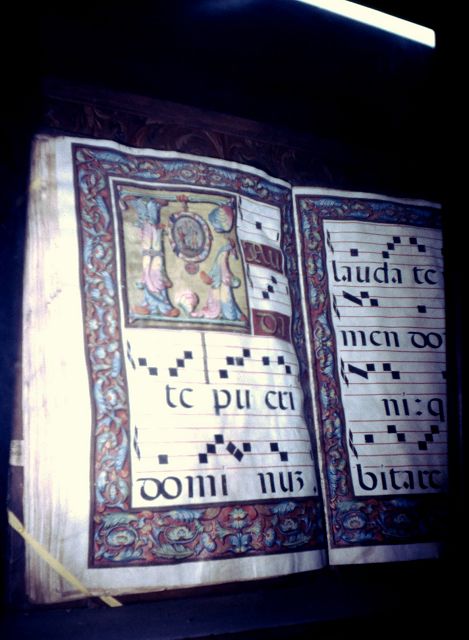

Museum der Kathedrale:

Notenhandschrift mit Hufnagelnoten. Antiphon oder Wechselgesang am Fest der 7 Schmerzen der Jungfrau Maria.

Notenhandschrift

Jungfrau von Alonso Cano (1601-1667), dem Architekten der Hauptfassade.

Muttergottes von Alonso Cano (1601-1667)

Heilige Paulus von Alonso Cano (1601-1667)

Kostbare Gewänder der Kleriker

Der alte Eingang zur königlichen Kapelle, der Capilla Real, direkt neben dem Santiago-Altar. Es ist die zuerst entstandene königliche Grabkapelle. Spätgotisch 1527 von Jorge Fernandez.

Die Außenfassade der Capilla Real. Die königliche Kapelle, von Katholischen Königspaar gegründet und 1504 zur Bestattung ihrer Leihname bestimmt. Baubeginn 1506 unter der Leitung von Enrique Egas (1455-1534). Kaum war sie 1517 (oder 1521?) vollendet, wurden die sterblichen Überreste von Ferdinand II. und Isabella von Kastilien, den Katholischen Königen, vom Franziskanerkloster der Alhambra hierher überführt. Auch ihre Tochter Johanna von Kastilien, auch Johanna die Wahnsinnige genannt und ihres Gatten, dem Habsburger Philippp dem Schönen, sind hier bestattet. Die Kapelle ist im Toledo-Stil mit gotischem Einfluss erbaut und stellt ein typisches Beispiel für die Architektur der Epoche der Katholischen Könige dar. Nach außen hin hat die Kapelle nur eine Fassade, denn an den restlichen 3 Seiten wurden später die Kathedrale, die Iglesia del Sagrario und die Börse angebaut. Überall sind die Wappen und Namenszüge von Ferdinand von Aragon und seiner ersten Frau Isabella von Kastilien zu sehen. Sie einten erstmals die beiden genannten spanischen Königreiche.

Portal im Stil spanischer Frührenaissance von Juan Garcia de Prade, 1527.

Man betritt die Kapelle heute über die daneben liegende Börse (1518-1522).

Eine Reproduktion des berühmten Gemäldes von Francisco Pradilla y Ortiz (1848-1921), welches die Übergabe Granadas an die Katholischen Könige zeigt.

Inneres der königlichen Kapelle mit den königlichen Gräbern. Der Grundriss hat die Form eines lateinischen Kreuzes. Ein einzigartiges schmiedeeisernes, vergoldetes Gitter teilt die königlichen Gräber ab vom restlichen Kirchenraum. Es stammt von Bartolomé de Jaén, spanische Frührenaissance, 1520. In der Mitte die Embleme des Königspaares.

Links das Grabmal der Katholischen Könige, rechts das von Philipp dem Schönen und seiner Frau Johanna der Wahnsinnigen oder Johanna von Kastilien, einer Tochter des Königspaares. Das Königsgrab stammt von Domenico Alessandre Fancelli (1469-1519) aus der Toskana. 1517 in Genua angefertigt.

Das rechte Grabmal wurde von Bartolomé Ordóñez (1480-1520) aus Burgos 1520 erschaffen. Philipp der Schöne war derjenige, durch dessen Heirat mit der Erbin des spanischen Reiches, die Habsburger auf den spanischen Thron gelangten. Die jüngere Schwester von Johanna, Katharina von Aragon wurde die erste Frau des englischen Königs Heinrich VIII. Philipp der Schöne starb früh und Johanna bzw. Juana verfiel in ihrem Kummer dem Wahnsinn, wurde aber sehr alt. Ihr Sohn Kaiser Karl V. wurde im Zusammenhang mit der Alhambra bereits erwähnt.

Statue der Isabella von Kastilien von Felipe Bigarny (1475-1542).

Statue von Ferdinand von Aragon von Felipe Bigarny (1475-1542).Hochaltar, ebenfalls von Felipe Bigarny (1475-1542). Der Altar gilt als einer der ersten plateresken Altaraufsätze, also der spanischen Frührenaissance, obwohl er noch genügend gotisches Beiwerk zeigt. Links in der Mitte die Enthauptung von Johannes dem Täufer und rechts die Marter des heiligen Johannes.

Das Passions-Triptychon des flämischen Malers Dierick Bouts (ca. 1410/20 – 1475)

In der Krypta, die sich unter den Grabmälern befindet, Bleisärge mit den sterblichen Resten der vorhin genannten 4 Personen und dem Prinzen Don Miguel.

Im zum Teil in der Sakristei untergebrachten Museum der königlichen Kapelle, werden wertvolle Exponate aufbewahrt. Hier wohl das kostbarste aus dieser Sammlung: Krone, Zepter und Kästchen der Königin Isabella und das Schwert von König Ferdinand. Der Sage nach, hat dieses Kästchen der Aufbewahrung des Schmuckes gedient, mit dem sie Kolumbus Amerikareise finanziert hat.

Roger van der Weyden (ca. 1399/1400 – 1464): Christi Geburt

Roger van der Weyden (ca. 1399/1400 – 1464): Kreuzabnahme

Hans Memling (ca. 1433/40 – 1494): Die heiligen drei Frauen

Hans Memling (ca. 1433/40 – 1494): Pietà

Hans Memling (ca. 1433/40 – 1494): Kreuzabnahme.

Hans Memling (ca. 1433/40 – 1494): Muttergottes

Dierick Bouts (ca. 1410/20 – 1475): Muttergottes

Memling-Schule

Sandro Botticelli: (1445 – 1510): Agonie im Garten. -

Der noch aus maurischer Zeit stammende Bazar, die Calle de la Alcaiceria.

-

Sierra Nevada: übersetzt heißt das „schneebedecktes Gebirge“. Es ist mit über 3400 m das höchste Gebirge der Iberischen Halbinsel.

Capileira: Ort in 1436 m Höhe am Südhang der Sierra Nevada, auf dem Weg zum Mittelmeer. -

Zurück in Calpe Blick Richtung Vulkanfelsend Peñón de Ifach und in die entgegengesetzte Richtung.

-

Sierra del Ferrer mit Buschbrand

-

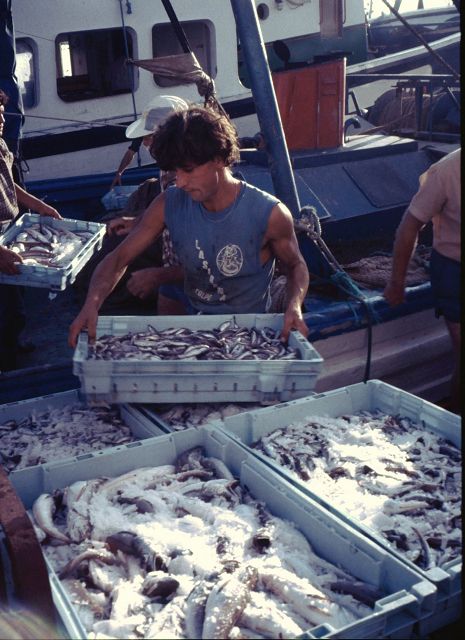

Fischer entladen ihre Boote im Hafen von Calpe.

Sofort wird Eis drauf gestreut.

Auktionshalle der Fischer

Peñón de Ifach vom Wasser aus gesehen.

Hafen -

Barcelona: zweitgrößte Stadt Spaniens und Hauptstadt der Region Katalonien mit ca. 2 Millionen Einwohnern (1984). Die Gegend um Barcelona war Bestandteil des römischen Reiches und war wohl auch in der Jungsteinzeit und Kupfersteinzeit besiedelt, da man Artefakte gefunden hat. 218 v. Chr., am Anfang des 2. Punischen Krieges, eroberte er karthagische Heerführer Hannibal Barkas die Gegend. Später übernahmen die Römer wieder die Kontrolle und das römische Castrum wurde Barcino genannt. Um 250 n. Chr. gab es erste Überfälle von germanischen Stämmen. Erste Christen siedelten sich an, es wurde später von den Westgoten dominiert. Ab 711 n. Chr. eroberten die Mauren die iberische Halbinsel. Die Herrschaft der Mauren in Barcelona dauerte allerdings weniger als ein Jahrhundert. Die Kathedrale wurde in eine Moschee umgewandelt, und die Steuern für Andersgläubige wurden erhöht. 801 eroberte Ludwig der Fromme, ein Sohn Karls des Großen, Barcelona. Unter den Karolingern gab es dann einige Zeit die Grafen von Barcelona. 1137 entstand dann das Königreich Aragón, durch die Hochzeit des Grafen von Barcelona mit der Erbin Aragoniens. 1468 heiratete Ferdinand II. von Aragon bzw. Aragonien Isabella I. von Kastilien – dies waren die sogenannten Katholischen Könige, die die Mauren vertrieben. Das politische Zentrum wurde nach Toledo verlegt und noch später unter dem Habsburger Philipp II. nach Madrid. Die Stadt verlor an Bedeutung, die sie erst Jahrhunderte später wiedererlangte.

Das Zentrum der Altstadt bildet der Plaza del Rey. Hier stehen auch Reste Palacio Real Mayor, dem Sitz der Grafen von Barcelona und später der Könige von Aragonien. In ihm befindet sich der berühmte Salón del Tinell, dem 36 m langen, ehemaligen Thronsaal. Hier wurde Kolumbus nach seiner Rückkehr aus Amerika von den Katholischen Königen empfangen. Er gehört zu den bedeutendsten Sälen, die es aus jener Zeit in Europa gibt. Links der Mirador de Mar.

Schlosskapelle Santa Ágata wurde 1302 erbaut. Dreikönigsaltar von 1464/65 von Jaume Huguet (1414-1492), dem bedeutendsten katalanischen Maler dieser Zeit.

Gotischer Sarkophag

Plaza Berenguer am östlichen Ende der Altstadt, direkt neben dem Plaza del Rey. Man sieht das Schloss von der anderen Seite. Oben die erleuchteten Fenster der Schlosskapelle.

Museu Frederic Marès, links vom Haupteingang der alles überragenden Kathedrale. Das Museum ist eine bedeutende Privatsammlung spanischer Skulpturen und ist im ehemaligen Palast der Inquisition untergebracht.

Garten des alten Königspalastes und der Vierungsturm der Kathedrale. Dieser wurde allerdings erst von 1906-13 erbaut.

Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia: drei-schiffige gotische Kathedrale, geweiht der heiligen Eulalia. Sie erhebt sich an der höchsten Stelle des alten Barcelona. Früher befand sich an dieser Stelle ein römischer Tempel. Nach mehreren Vorgängerbauten, erfolgte die Grundsteinlegung 1298, die Fertigstellung erst 1448. Der Glockenturm hinten am Chor, wurde 1500 hinzugefügt. 1417 hatte man die Kirche mit einer glatten Wand im Westen abgeschlossen. Etwas später vollendete man den Kreuzgang.

Erst 1887-1898 entstand die Fassade mit den beiden Seitentürmen. Angelehnt an die Entwürfe von Charles Galters aus dem Jahr 1408, gestalteten die Architekten August Font und Josep Oriol Mestres im 19. Jahrhundert die Fassade neu.

Hauptportal an der Westfassade wurde von Bartolomé Ordóñez und Pedro Villar erschaffen.

Figuren im Gewände des Hauptportals.´

Portal de la Pietat im Westen des Kreuzganges. Im Tympanon eine Pietà von Michael Lochner (gest. 1490), einem deutschen Bildhauer, der durch dieses Kunstwerk berühmt wurde.

Inneres:

Erhöhter Blick von Westen Richtung Chor. Der Innenraum ist ohne Kapellen 79 m lang, 75 m breit, 3-schiffig, allein das Mittelschiff 13 m breit und 26 m hoch. Die typisch katalanisch-gotische Anlage nutzt die Räume zwischen den Stützpfeilern, um den ganzen Innenraum mit Seitenkapellen zu umgeben.

Vorne das trennende Trascoro mit dem dahinter liegenden Chorgestühl. Dahinter die unechte Vierung. Am Ende der Chor mit dem Zugang zur Krypta.

Details des Trascoromit Szenen aus dem Leben der heiligen Eulalia. Trascoro 1519 begonnen, von Bartolomé Ordóñez (ca. 1480-1520), einem der größten spanischen Bildhauer der Renaissance. Leider konnte er sein Werk nicht vollenden. Links verteidigt die Heilige den Glauben vor Dacianus.

Neben dem Durchgang zum Chorgestühl: rechts der Tod der Eulalia auf dem Scheiterhaufen. Fast der gesamte Rest des Trascoro wurde nach Plänen von Ordóñez erst 1563/64 durch Pedro Villar vollendet.

Kapelle Christus von Lepanto, gleich rechts neben dem Eingang der Kathedrale. Früher befand sich hier der Kapitelsaal. Nach mündlicher Überlieferung wurde das Kruzifix auf dem Flagschiff des Juan de Austria mitgeführt, als er das türkische Heer 1571 vernichtend schlug. Die Legende besagt, dass Christus wie alle Kämpfer einer Geschosskugel auswich und daher seine etwas zur Seite geneigte Körperhaltung hat.

Wir stehen fast in der unechten Vierung. Vorne der Chorumgang, rechts die Rückseite des Chorgestühls.

Neben der ersten Kapalle links im Chor, liegt das Grabmal von Bischof Escales. Es ist eines der schönsten Beispiele gotisch-katalanischer Kunst und ist aus Alabaster. Es stammt von Antoni Canet (1409). Jede einzelne weinende Gestalt ist individuell gestaltet.

In der unechten Vierung mit Blick auf den Hochaltar im Chor.

Kapelle „Unsere liebe Frau von der Erlösung der Gefangenen oder Nuestra Señora de la Merced. Diese Kapelle im Chor hat einen Barockaltar eines unbekannten Künstlers von etwa 1689. Dargestellt wird die Gründung des Ordens „de la Merced“. Der heilige Petrus Nolaskus empfängt kniend vom heiligen Raymund von Penyafort das Gewand des neuen Ritterordens. Links König Jaime I.

Der Chor mit dem Zugang zur Krypta, vom Chorgestühl aus gesehen.

Blick in das 1399 vollendete Chorgestühl mit 61 Sitzen und der sechseckigen Kanzel aus Holz von 1403. Beides stammt von Pere Ça Anglada (gest. 1408) aus Barcelona.

48 Chorstühle kamen zwischen 1456 und 1462 hinzu, geschnitzt von Matias Bonfé. Die aufwändigen Überdachungen stammen von dem Deutschen Michael Lochner (gest. 1490) und wurden 1497 dann von einem seiner Schüler vollendet. Die Wappen und Namenszüge auf jedem Stuhl malte Joan de Borgonya (gest. ca. 1525/26) ca. 1517-18. Es sind die Zeichen der Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, die ihr Großmeister, Kaiser Karl V. zur 19. Hauptversammlung 1519 nach Barcelona geladen hatte. Unter den Teilnehmern waren die Könige von Frankreich, Portugal, Ungarn, Dänemark und Polen.

Zugang zur Krypta

Krypta: Krypta mit dem Grab der heiligen Eulalia (4. Jahrhundert), der Schutzheiligen Barcelonas. Das sehr flache Gewölbe endet in einem gewaltigen Schlussstein mit Darstellungen der heiligen Eulalia und der heiligen Jungfrau. In der Mitte der Alabastersarkophag eines unbekannten Künstlers von 1327.

Die Wände des Sarkophags zeigen Szenen aus dem Martyrium der Heiligen.

Vorne die feierliche Überführung der Reliquien in die Krypta. Oben Engel und die Jungfrau.

Neben dem Zugang zum Kreuzgang, hoch oben an der Wand, das Grab des Grafen von Barcelona, Ramón Berenguer des Alten oder Raimund Berengar I. (ca. 1023-1076) links und seiner Gemahlin Almodis de la Marche (1020-1071) rechts. Sie waren die Gründer der vorher hier stehenden romanischen Kirche. Die Malereien wurden 1545 von Enric Ferrandis ausgeführt.

Das romanische Portal zum Kreuzgang. Dieses Marmorportal stammt wahrscheinlich noch von der eben erwähnten romanischen Vorgängerkirche. Auffallend die geometrischen Ornamente in den Bögen. Das Tympanon wurde später im gotischen Stil hinzugefügt.

Der Brunnen im Kreuzgang steht, wie in großen Klöstern üblich, unter einem kleinen Gewölbe, welches nach der Fertigstellung des Kreuzganges 1448/49 von den Bildhauern Claperós geschaffen wurde. Der Entwurf stammt vom Architekten der Kathedrale Escuder. Ein heiliger Georg krönt den Brunnen.

Außerdem gibt es ein großes Wasserbecken mit Gänsen, die nach einem 400jährigen Brauch hier leben. Der Kreuzgang entstand in zwei Bauphasen. Die Seite an der Kathedrale wurde schon Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Vollendet wurde er erst 1448.

In allen Kapellen und in den Gewölben des Ganges befinden sich prächtige Schlusssteine mit Szenen aus der Bibel.

Links neben der Hauptfassade der Kapitelsaal mit dem Museum der Kathedrale.

Kapitelsaal. Decke mit Ölmalerei auf Stück von Bruder Joaquin Juncosa (gest. 1631).

Verherrlichung der heiligen Eulalia und des heiligen Ollegar, der in der Kapelle mit dem Christus von Lepanto begraben ist.

Baptisterium mit einem Taufbecken aus Carrara Marmor von dem Florentiner Onofre Julià (1433).

Haus der Chorherren

Casa del Arcediano bzw. Haus des Archidiakons: Innenhof aus dem 16. Jahrhundert. Blick auf einen Turm der Kathedrale.

Palast der Provinzverwaltung. Hof mit Treppe

Santa Maria del Mar: spätgotisch 1320-70 erbaut. Hauptportal aus dem 14. Jahrhundert, Mosaikfenster aus dem 15. Jahrhundert. Sie gilt als Archetyp katalanischer Baukunst im Mittelalter. Kennzeichnend ist die weitgehende Vereinfachung der Formgebung.

Hafen mit Kolumbusdenkmal und der schräg verlaufenden Prachtstraße La Rambla mit Bäumen.

Kolumbusdenkmal 60 m hoch mit 8 m hohen Statue von Kolumbus.

Nachbau der „Santa Maria“, dem Flaggschiff von Kolumbus.

Plaza de Cataluña, die Grenze zwischen dem alten und neuen Barcelona.

Triumphbogen, 1888 als Eingang zur Weltausstellung erbaut.

La Monumental oder Plaza de toros Monumental de Barcelona: 1914 eröffnete Stierkampf-Arena. Architekt war Manuel Joaquim Raspall i Mayol (1877-1937). Erweitert wurde die Arena 1916 von Ignasi Mas i Morell (1881-1953) und Domènic Sugrañes i Gras (1878-1938).

Plaza de España, einer der größten Plätze in Barcelona.

Avinguda Diagonal

Sagrada Família oder Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família: die römisch-katholische Basilika gilt als Hauptwerk des katalanischen Baumeisters Antoni Gaudí (1852-1926). Er war ein bedeutender Vertreter der katalanischen Bewegung des Modernisme. Von ihm sagte Le Corbusier, dass er der schöpferischste Baumeister aller Menschen seiner Generation sei. Der Bau wurde 1882 begonnen und dauert bis heute an. Ursprünglich wollte man die Kirche zum 100. Todestag Gaudís vollenden, was seit 2020 als nicht mehr realistisch angesehen wird. Der sehr eigenwillige Bau soll 12 Türme von 100 m Höhe und eine 160 m hohe Kuppel bekommen. In der Krypta liegt Gaudí begraben. Er kam 1926 bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Christi-Geburts-Fassade im Osten im Jahr 1984.

Details der Turmspitzen

Inneres: das Innere der Kirche war 1984 noch ohne Dach. Hier das Ost-Portal von innen gesehen.

Modell der Kirche

Querschnitt durch die Schiffe der Kirche mit einer Person als Größenvergleich.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.