Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Schwarzwald 27.09-03.10.1995

-

Breisach am Rhein: Ein Ort auf einem steilen Felsen zwischen Schwarzwald und den Vogesen, jeweils nur 20 km von Freiburg im Breisgau und Colmar entfernt. Seit prähistorischer Zeit besiedelt, seit 1275 eine freie Reichsstadt.

Dekoratives Schild mit Postkutsche für ein Weinlokal.

Blick durch die Fußgängerzone auf den gotischen Chor des St. Stephansmünster.

Münster St. Stephan: Wahrzeichen der Stadt, romanisch-gotisch. Türme am Querhaus. Der rechte Turm vom Stil noch staufisch, der linke, südliche Turm in den oberen Etagen hochgotisch.

Hier an der Nordseite befand sich früher der Friedhof. Erbaut Ende des 12. Jahrhunderts bis ca. 1230. Kurz nachdem Breisach 1275 zur freien Reichsstadt erklärt wurde, begann man mit dem Bau des gotischen Chores.

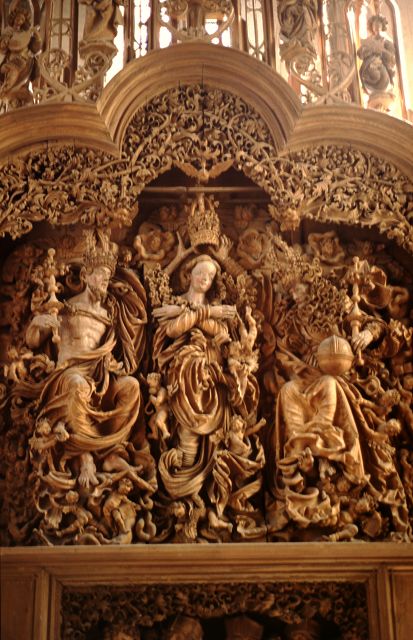

Hochaltar vom Meister H.L. (ca. 1480-1533) Zwischen 1523-26 aus Lindenholz geschnitzt. Es ist eins der bedeutendsten Denkmäler deutscher Bildschnitzerei. Hinter H.L. Verbirgt sich wahrscheinlich Hans Loi oder Loy.

Details:

Linker Flügel mit den heiligen Diakonen Stephanus und Laurentius. Auf dem Buch des Stephanus liegen Steine, die Zeichen seines Maryriums.

Im Mittelschrein die Krönung Mariens, deren Vorbild im Hochaltar des Freiburger Münsters von Hans Baldung Grien (1484-1545) zu sehen ist. Der Altar ist naturbelassen, nur im Mittelbild sind Gesichter, Hände und Füße mit Temperafarben bemalt.

Der Engel zu Füßen des rechts von Gottvater sitzenden Christus hält ein Schild mit den Initialen „H.L.“

Rechter Flügel die Stadtpatrone Protasius und Gervasius, in der Tracht vornehmer Patriziersöhne des 16. Jahrhunderts. Nachdem Breisach nach der Eroberung von Mailand 1162 Reliquien der beiden Mailänder Märtyrer erhielt, wurden sie zu den Patronen der Stadt.

Oberer Teil des Altars, das sogenannte Gesprenge. -

Kaiserstuhl: dieses bis zu 556 m hohe Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs, liegt ganz im Südwesten Deutschland und ist ein berühmtes Weinanbaugebiet.

Weinlese -

Vogtsburg im Kaiserstuhl, Ortsteil Niederrotweil:

Filialkirche St. Michael: 1175 als Wehrkirche errichtet und damit das älteste Gotteshaus am Kaiserstuhl. Im Kern ist es noch frühromanisch.

Hauptaltar vom Meister H.L., 1516/20 aus Lindenholz geschnitzt. Hinter H.L. Verbirgt sich wahrscheinlich Hans Loi oder Loy. Auftraggeber war die Benediktiner-Abtei St. Blasien im Schwarzwald. Sie zeigt in der Mitte die Marienkrönung. Haare, Gewänder und Wolken wirbeln hier noch nicht so heftig wie beim Breisacher Altar. Links der heilige Michael, rechts Johannes der Täufer. In der Predella die 12 Apostel mit Christus. Der Höherstellung des Altars könnte das ursprüngliche Gesprenge zum Opfer gefallen sein. Die 5 auf dem Altarrahmen stehenden spätgotischen Statuen sind von einem anderen Bildhauer.

Linker Seitenflügel: Die Reliefplatten der Seitenflügel bilden einen großen Kontrast zur plastischen zentralen Figurengruppe. Dargestellt ist die Taufe Christi und St. Michael mit Seelenwaage im Kampf mit dem um die Seelen ringenden Teufel – Seelenwägung.

Rechter Seitenflügel: Enthauptung von Johannes dem Täufer, Tanz der Salome. Unten der Engelssturz, St. Michael als Fürst der himmlischen Heerscharen und Sieger über das Böse.

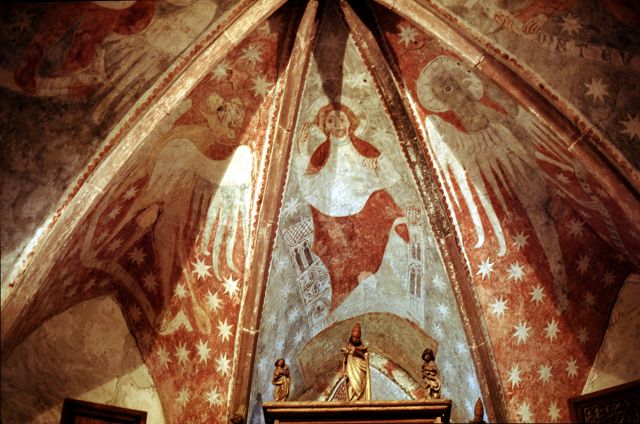

Gotisches Kreuzrippengewölbe im Chor. Die Decke ist mit Gemälden aus der Mitte des 14. Jahrhunderts ausgestattet. In der Mitte der thronenden Christus, links und rechts davon die Symbole der vier Evangelisten. Adler für Johannes, Stier für Lukas, Mensch für Matthäus und Löwe für Markus. -

Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald: Ca. 1093 als Zähringisches Haus- und Grabkloster gegründet. Es war immer wieder schweren Kriegseinwirkungen ausgesetzt. Von den mittelalterlichen Kunstwerken blieb daher nicht erhalten. Das Benediktinerkloster wurde im Rahmen der Säkularisation 1806 aufgelöst.

Klosterkirche im Barockstil vom Baumeister Peter Thumb (1681-1766). Unter dem baufreudigen Abt Ulrich Bürgi enstand sie in den 1720er Jahren. Die Fassade besteht aus rotem Sandstein und hat zwei flankierende Zwiebeltürme.

Inneres:

Vorarlberger Münsterschema, das heißt eine einschiffige Wandpfeilerkirche. Die Ausstattung ist bis ins Detail in den Dienst einer überlegten Hinführung zum Hochaltar gestellt. Die 4 Seitenaltarpaare werden von einem Mittelbild dominiert, das zeit- und ortstypische Heilige zeigt. Die reiche barocke Ausstattung stammt unter anderem vom Freskenmaler Franz Joseph Spiegler (1691-1757) aus dem Jahr 1727 und die Skulpturen von Joseph Anton Feuchtmayer (1696-1770).

Das Tonnengewölbe wird am Beginn des Chorraums durch einen Triumphbogen unterbrochen. Die Kirche soll ein Abbild des himmlischen Festsaals sein, in dessen Zentrum der Thron Gottes, hier der Altar, steht. Die Seitenaltäre werden umso prunkvoller, je näher sie dem Hauptaltar sind.

Die vordersten Seitenaltäre haben 2 freistehende Säulenpaare und Figuren. Dieser Altar hinter der Kanzel ist den Rosenkranz- und Skapulierbruderschaften gewidmet, Gebetsgemeinschaften von Laien, die vor allem soziale Aufgaben wahrnahmen.

Orgelprospekt von Christian Wenzinger von 1732. Auch der Name Johann Georg Fischer (1697-1780) taucht als Urherber des Orgelprospekts bzw. der alten Orgel auf. 1966/67 wurde die Orgel von der Orgelbaufirma Klais als Ersatz einer Walcker-Orgel von 1880 eingebaut.

Klosterbibliothek: Im Zentrum der Klosteranlage liegt der schönste Rokokoraum im Breisgau, die Klosterbibliothek. Initiiert 1737 vom Abt Ulrich Bürgi (1671-1739), wurde sie erst 13 Jahre nach seinem Tod 1752 fertiggestellt. Abt Philipp Jakob Steyrer (vor 1715-1795) beauftragte den Baumeisters Peter Thumb (1681-1766) mit der Ausführung. Durch die umlaufende Galerie erhält der rechteckige Raum einen ovalen Charakter. Durch die Vermauerung der Ostfenster ist der Raum nur einseitig beleuchtet, ungewöhnlich für die Barockzeit.

Auf der Galerie stehen Figuren von Matthias Faller (1707-1791), nach Modellen von Christian Wenzinger (1710-1797). Sie symbolisieren die dahinter stehenden Wissensbereiche des Buchbestandes. Von den ursprünglich 12 Figuren sind nur noch 6 erhalten geblieben.

Hier zum Beispiel die Figur der Musik.

Das Deckengemälde von Benedikt Gambs (ca. 1703-1751), zeigt im Zentrum die Dreifaltigkeit mit Taube und Lamm. Rechts Figuren aus dem Alten Testament, wie Moses, Ezechiel, Jesaia und Jeramia. Links die Evangelistensymbole und neutestamentarische Schreiber von Briefen wie Petrus, Paulus, Jakobus und Judas Thaddäus. Um das Zentralbild die vier lateinischen Kirchenväter Hieronymus, Gregor, Ambrosius und Augustinus, sowie zwei nicht identifizierte östliche Kirchenväter. -

St. Märgen: Kirche des Augustiner-Chorherrenstifts, welches um 1115 gegründet wurde. 1430 vernichtete ein Brand das Kloster. Die Kirche brannte bis ins 18. Jahrhundert mehrfach ab. 1716 begann der Neubau von St. Märgen als Pfarrkirche. 1729 wurde nach fast 270 Jahren wieder ein Konventsgottesdienst abgehalten. 1806 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisation geschlossen.

Baumeister war Johannes Mathies, der die Türme nicht an der Westfassade positionierte, sondern an den Seiten des Chores.

Inneres: Hochaltar, dem früheren Hochaltar des Kunstschreiners Martin Hermann nachgebildet. Den Brand von 1907 haben nur die lebensgroßen Figuren von Matthias Faller (1707-1791) überstanden. Links der heilige Augustinus mit dem brennenden Herzen, dann Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist und der 1730 selig gesprochene Augustiner und Ordensgründer Pierre Fourier. Das Gemälde zeigt die Himmelfahrt Mariens. -

Kuckucksuhren: Kuckucksuhren als charakteristisch deutsches Kulturgut sind weltweit bekannt als aufwendig verzierte Objekte, deren Gestaltung Wald- oder Jagdthemen aufgreift. Sie werden traditionell vor allem im Schwarzwald gefertigt.

-

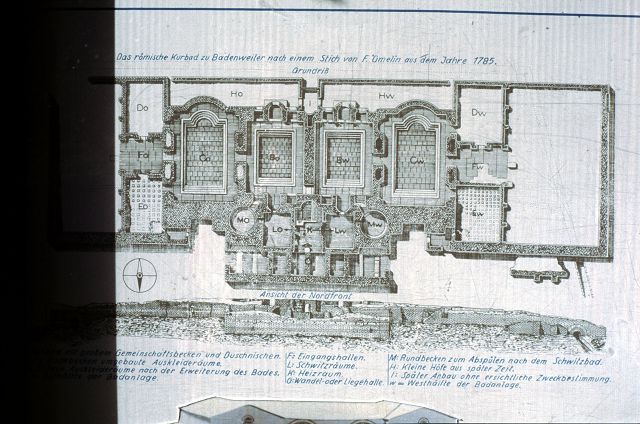

Bad Badenweiler: nur 30 km südlich von Freiburg gelegen. Mildes Klima und Thermalquellen führten dazu, dass bereits im Jahr 70 die Römer unter Kaiser Titus Flavius Vespasianus (9-79 n. Chr.) begannen, das Gebiet zu kultivieren und zu erschließen. Die zuvor hier lebenden Kelten wurden assimiliert. Sie errichteten die kleine Provinzstadt „Aqua Villae“. Da sie gerne badeten und die hiesigen Flüsse und Seen zu kalt waren, nutzten sie die warmen Quellen und errichteten die Therme „Aquae Villae“. Sie wurder der keltischen Fruchtbarkeitsgöttin Abnoba und ihrer Jagdgöttin Diana geweiht.

Grundriss der römischen Thermen. Das Thermalbad wurde von Soldaten, Offizieren, Beamten, Händlern, Gutsherren und angesiedelten Veteranen besucht. Die Thermen wurden erst 1784 entdeckt.

Reste einer Stauferburg aus dem 12. Jahrhundert. 1678 weitgehend zerstört.

Palas der Burg.

Blick auf die Vogesen und die Rheinebene. -

Stiftskirche Lautenbach oder Collégiale Saint-Michel et Saint-Gangolphe: die Gründung des Benediktinerklosters reicht in 8. Jahrhundert zurück. Dem Benediktinerkloster folgte in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ein Augustiner-Chorherrenstift. Vor allem die gut erhaltene Vorhalle innerhalb des Westwerks, das sogenannte „Paradies“ ist kunsthistorisch bedeutend. Sie ist aus rotem Sandstein 1145-1155 erbaut. Die romanische Halle ist dreischiffig. Der Fries um das Hauptportal zeigt links Szenen des Ehebruchs und rechts das Laster und seine Folgen.

Weitere Kapitelle und Friese aus der Vorhalle.

Restaurant mit Henri Herrgott als Wirt!

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.