Ausführlicher Reisebericht mit allen Fotos.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Schleswig 30.05.-01.06.2024

-

Schleswig: Stadt in Schleswig-Holstein mit ca. 26.000 Einwohnern, gelegen an der langgezogenen Ostseeförde Schlei. Sie war Hauptstadt des Herzogtums Schleswig. Schleswig wurde 804 erstmals als Sliasthorp erwähnt. Der eigentliche Hauptort war damals Haithabu, was am gegenüberliegenden Ufer der Schlei liegt. Das mittelalterliche Schleswig auf dem Nordufer der Schlei übernahm das Erbe Haithabus als ein Zentrum des nordeuropäischen Handels. Der König und spätere Kaiser Otto I. gründete 947 das Bistum Schleswig. Im Jahre 983 eroberte der dänische Wikingerkönig Harald Blauzahn das Gebiet zeitweilig zurück. Einige Jahrzehnte später gaben die Kaiser die Mark Schleswig endgültig auf, und Schleswig fiel wieder an die dänische Krone. Etwa um diese Zeit verlagerte sich der Siedlungsschwerpunkt von Haithabu endgültig zum heutigen Schleswig. Im Jahr 1134 wird erstmals der Dom von Schlewig erwähnt.Schleswig hatte im 13. Jahrhundert seine Rolle als überregionale Handelsmetropole des Nordens an Lübeck abtreten müssen, war zu dieser Zeit aber noch immer ein Handelsplatz von regionaler Bedeutung, doch ging auch diese Vorrangstellung im Spätmittelalter auf Flensburg über, da die Schlei für die damaligen Handelsschiffe nicht mehr tief genug war. Nach der Reformation verschwanden bis auf wenige Ausnahmen nahezu alle der zahlreichen Kirchen und Klöster der Stadt. Es entstanden hingegen zahlreiche Adelspalais innerhalb der Stadtgrenzen, in denen die hohen Beamten des aufblühenden Herzogtums residierten. Nach der Landesteilung im Jahr 1544 wurde die Stadt die Residenz der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf. Diese blieben der dänischen Krone außenpolitisch zunächst eng verbunden, im 17. Jahrhundert führten sie jedoch eine zunehmend eigenständige Politik. Nach dem Großen Nordischen Krieg in den Jahren 1700-1721, und dem damit verbundenen Sieg Dänemarks über das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf fielen die Gottorfer Anteile des Herzogtums Schleswig an den dänischen König, der in Personalunion nun auch Herzog von Schleswig war. Die bisherigen Herzöge mussten ihre Residenz nach Kiel verlegen. Für die Stadt Schleswig bedeutete dies schwere wirtschaftliche Nachteile, da sie ihre Stellung als herzogliche Residenzstadt eines faktisch souveränen Staates einbüßte. Nach dem Verlust der Residenzfunktion wurde das Schloss Gottorf nun Sitz des Obergerichts sowie der Regierungs- und Justizbehörde für das gesamte Herzogtum Schleswig. 1834 wurde es im Zuge einer Justiz- und Verwaltungsreform auch Sitz einer gemeinschaftlichen Regierung für beide Herzogtümer (Schleswig und Holstein). Da der Herzog von Schleswig als dänischer König meist in Kopenhagen weilte, setzte er jedoch stets Statthalter auf Gottorf ein. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864, wurden die Herzogtümer Schleswig und Holstein zunächst ein österreichisch-preußisches Kondominium. Nach dem Deutschen Krieg 1866 wurden sie von Preußen annektiert.

Landkarte der Umgebung von Schlei und Schleswig.

Stadtplan von Schleswig.

Informationstafel.

Wikingturm; 90 m hohes, achteckiges Hochhaus mit Wohnungen am Yachthafen. Im 26. Geschoss befindet sich eine Bar mit weiter Sicht über die Schlei. -

Schloss Gottorf: Es wurde in seiner über achthundertjährigen Geschichte mehrfach umgebaut und erweitert, so dass es sich von einer mittelalterlichen Burg, zur Renaissancefestung bis hin zu einem Schloss im Barockstil wandelte. Es war namensgebend für das herzogliche Haus Schleswig-Holstein-Gottorf. Aus dieser herzoglichen Familie stammen vier schwedische Könige und mehrere russische Zaren. Es ist das größte Schloss im Bundesland Schleswig-Holstein und war eine Zeitlang auch Residenz der dänischen Könige. Als Dänemark das Herzogtum Schleswig 1713 erobert hatte, war das Schloss auch der Sitz des dänischen Statthalters. Später wurde es als Kaserne genutzt. Heute beherbergt es zwei schleswig-holsteinische Landesmuseen sowie die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Das Schloss liegt auf einer Insel im Burgsee. Jenseits dieser Insel, Richtung Norden wurde in den vergangenen Jahren der Neuwerkgarten rekonstruiert, einer der ersten barocken Terrassengärten Nordeuropas.

Blick von der Brücke, die auf die Insel führt, auf den Burggraben.

Gleich hinter der Brücke liegt links am Ufer des Burgsees, das Gebäude des Museums für Archäologie Schloss Gottorf. Der Burgsee war bis 1582 mit der Schlei verbunden.

Am Ufer des Burgsees stehen verschiedene Statuen aus Metall. Hier im Vordergrund der „Grosse Sitzende“ von Fritz Fleer (1921-1997) von 1964

Vor der Südfassade des Schlosses, unter einem Baum, die „Goldwäscherin“. Statue aus Bronze von Martin Mayer (1934-) von 1993.

Informationstafel zur Geschichte des Schlosses.

Blick auf die Südfassade des Schlosses. Das Schloss bildet eine unregelmäßige vierflügelige Anlage um einen Hof; der Grundriss ähnelt einem großen P. Die gegenwärtige Gestalt des Baus mit zum Teil sehr schmucklösen Wandflächen ist auf die Umbaumaßnahmen des 19. Jahrhunderts zurückzuführen, nach denen das Schloss nur noch als Kaserne genutzt wurde. Der Südflügel bietet die bekannteste Ansicht des Schlosses. Der heutige Mittelturm der Hauptfassade war während der Zeit der Burg der südöstliche und größte Eckturm der Schlossanlage. Begonnen wurden die Umbauten erst 1697 unter Herzog Friedrich IV. Die Bauleitung übernahm Domenico Pelli, ausführender Architekt war der Baumeister Johann Hinrich Böhme (gest. 1701), der sich an den älteren Plänen von Nicodemus Tessin dem Jüngeren (1654-1728) orientierte. Unverkennbar ist der schwedische Einfluss Tessins mit seinen strengen Fassaden, die man auch beim Stockholmer Schloss findet. Die alte Bausubstanz des Südflügels wurde nicht verwendet und der Bereich im Neubau nahezu verdoppelt. Die linke Seite des Südflügels entstand 1698, während die Erbauung der rechten östliche Seite des Südflügels samt Turm nur langsam voranging. Erst 1705 war beides fertiggestellt. Oberhalb des Erdgeschosses befindet sich ein Halb- bzw. Mezzaringeschoss, erkennbar an den runden Fenstern. Hier befanden sich Räume für das Dienstpersonal und Verwaltungsräume. Darüber die herzoglichen Wohnräume und darüber die Räumlichkeiten der Herzogin.

In der Mitte ein mächtiger Eingangsturm mit Glockenhaube und einer Dachlaterne. Über der Uhr die Jahreszahl 1703.

Westflügel des Schlosses mit dem Schlachterturm.

Die Nordfassade oder Gartenfassade. Rechts der sogenannte Schlachterturm. Die ältesten Bauteile befinden sich heute unter dem Nordflügel, der zum Teil noch auf Mauern und Fundamenten der ersten Burg ruht. Der Nordflügel selbst stammt von 1585 bis 1590 und wurde von Herzog Adolf I. in Auftrag gegeben. Die Giebelreihen, die sich zum Hof und auch zur Gartenseite zeigen, waren einst mit prächtigen Renaissancedekorationen versehen. Zu sehen sind auch die Maueranker.

Blick in die nordöstliche Ecke, die durch die lange Südfassade und den östlichen Flügel des Innenhofes gebildet wird. Dieser Ostflügel ist der kleinste Gebäuderiegel des Schlosses.

Der Haupteingang aus Sandstein ist im Südflügel. 1699 geschaffen von dem Bildhauer Theodor Allers (1684-1704). In der Gebälkzone ursprünglich die Inschrift F. IV für Friedrich IV. und nachträglich umgewidmet in F. VII. den dänischen König Friedrich VII. Ein kleiner Balkon bildet den Abschluss der Portalarchitektur.

Vor dem Eingang ein Plakat für die Ausstellung von Joana Vasconcelos „Le Château des Valkyries“ in den Räumen des Schlosses.

Geht man geradeaus kommt man in den Innenhof und schaut auf die Innenseite des nördlichen Flügels mit einem Brunnen und 2 Portalen aus Sandstein.

Rechts das Portal zur Treppenanlage im Nordflügel aus der Zeit Herzog Christian Albrechts (1641-1694). 2 Löwen halten das Spiegelmonogramm Christian Albrechts.

Links das Portal zur Schlosskapelle, welches bereits unter Herzog Adolf (1526-1586) entstanden ist. Über die Tür die Wappen des Herzogs und seiner Frau Christine von Hessen, sowie eine Statue von Christus.

In der Mitte ein Brunnen mit einem wasserspeienden Delphin aus Holz in einer Felsengrotte aus der Zeit von Herzog Friedrich III. (1597-1659).

Blick auf den Ostflügel mit einem Treppenturm mit Sandsteinportal.

Über der Tür das Wappen von Herzog Christian Albrecht, soweie Reliefs von Trophäen, 1664 errichtet.

Üppig dekorierte Hoffassade des Westflügels mit einem Treppenturm im Stil der Frührenaissance. Entstanden in der Regierungszeit Friedrichs I. (1471-1533), der auch König von Dänemark und Norwegen war. Vermutlich hat er nach einem Brand ab 1492 begonnen das Schloss zu einer prachtvollen Residenz auszubauen. Im ersten und zweiten Geschoss sind noch Portraitmedaillons erkennbar, sowie Dreipassbögen und Rundbögen. Blickfang ist ein mit vielen Fenstern ausgestatteter achteckiger Standerker, der auch Laterne genannt wird. Der Treppenturm in der Nordwestecke passt sich der Laterne an. -

Inneres mit dem Museum für Kunst und Kulturgeschichte:

Im Eingangsbereich an der Decke ein modernes, blaues Kunstwerk aus Schwammgurken.

Abtrennung des Raumes aus Holz, ggf. ein alter Lettner mit schmiedeeisernen Beschlägen.

Informationstafel zu den Emporenstützen an der Wand.

Emporenstützen aus der St. Nikolaikirche, sogenannte Knaggen aus Holz an der Wand.

Hinter der Abtrennung Reste von Chorgestühl aus Holz, ganz hinten eine Wendeltreppe aus Holz mit geschnitztem Geländer.

Details der Wendeltreppe.

Gotische Halle oder Königshalle:

Informationstafel.

Die gotische Halle befindet sich im westlichen Südflügel. Sie liegt im Erdgeschoss und war für das gehobene Diestpersonal und die Palastwachen vorgesehen. Sie entstand während der Regierungszeit Friedrichs I. ab 1492. Ab 1667 unter Herzog Christian Albrecht, war hier die herzogliche Bibliothek untergebracht. In dieser Zeit entstanden die goldenen Lorbeerranken, andere florale Motive und die Tierkreiszeichen als Malereien an den Gewölberippen. Sie dienten dem Ordnungssystem der Bibliothek. Heute werden hier Exponate der kirchlichen Kunst des 13. bis 15. Jahrhunders ausgestellt.

Verschiedene Details des Gewölbes und der Kapitelle.

Retabel aus Alabaster und Eiche von einem mittelrheinischen Meister um 1430. Das mittlere Relief vermutlich von Henning Heidtrider (1580-1641). Oben von links nach rechts: Johannes der Täufer, ein Heilige, Anbetung der heiligen drei Könige (ein König fehlt), Erzengel Michael als Drachentöter, heiliger Christophorus.

Mitte von links nach rechts: eine Heilige, heilige Katharina, Anbetung des Jesuskindes durch die Hirten, eine Heilige, eine heilige Äbtissin.

Unten von links nach rechts: Heiliger Georg oder heiliger Jürgen (Bruchstück), Antonius, Verkündigung, heiliger Laurentius, Johannes der Evangelist.

Detail der Anbetung der Hirten.

Säule und Gewölbe am Ende der Gotischen Halle.

Der thronende Christus mit den 12 Apostern. Statuen aus Eichenholz um 1350.

Fragment eines Retabels aus Alabaster aus einer englischen Werkstatt, ggf. Nottingham, um 1390. Von links nach rechts: Verkündigung (Bruchstück), Anbetung der heiligen drei Könige, Gnadenstuhl (Gottvater hält den gekreuzigten Christus in seinem Schoß), Himmelfahrt Mariens, Krönung Mariens.

Flügelaltar mit farbig bemalten Reliefs mit der Passion Christi, dem letzten Abendmahl und der Auferstehung.

Informationstafel zum Altaraufsatz

Retabel aus Boren, um 1430/1440 aus farbig bemaltem Eichenholz. In zwei Reihen Arkaden stehen Heilige und einige Apostel.

Moderne Kunst mit schwarz-weiß Zeichnungen von Pflanzenteilen in Glasgefäßen mit Flüssigkeit.

Retabel aus Eiche mit goldenem Hintergrund, aus Neukirchen, um 1450, ursprünglich mal farbig bemalt. In der Mitte Kreuzigung, auf den Flügeln Szenen aus dem Marienleben – links Verkündigung und Geburt Jesu, rechts Anbetung der heiligen drei Könige und Darstellung im Tempel.

Retabel aus farbig bemaltem Eichenholz, um 1500, aus der Marienkirche in Esgrus. In der Mitte Katharina von Alexandrien, auf den Flügeln links die heilige Margaretha mit Kreuzstab und Drachen, sowie die heilige Magdalena mit Salbölgefäß. Rechts die heilige Dorothea mit einem Blütenzweig und einem Korb mit Äpfeln, sowie die heilige Barbara mit Turm.

Hellblauer Tisch mit runden Glasgefäßen, gefüllt mit Wasser und verschiedenen Naturmaterialien, wie Muscheln, Korallen, Fruchtstände vom Lotus oder Samenkapseln.

Figuren aus einem Altarschrein aus Eichenholz, um 1470. In der Mitte Krönung Mariens, flankiert vom heiligen Petrus und dem heiligen Laurentius, den Schutzpatronen der Kirche zu Landrup.

Flügelalter von 1499 aus Eichenholz, bemalt und vergoldet. In der Mitte der heilige Laurentius, flankiert von vier Heiligen. Links Maria Magdalena und Gertrud, rechts unten Katharina. Auf den Flügeln links der Erzengel Michael und Jakobus der Ältere, rechts Andreas und Petrus. Der Altar stammt aus Döstrup bei Tondern.

Informationstafel zum nächsten Flügelaltar.

Flügelaltar aus farbig bemaltem Eichenholz, um 1460. In der Mitte Kreuzigung, Unter dem Kreuz zahlreiche Personen, links die Frauen, unter anderem Maria und rechts die Männer. Auf den Flügeln die zwölf Apostel. Die jetzige Farbfassung stammt von einer Restaurierung von Jes Jessen aus dem Jahr 1775.

Schrank aus dunklem Holz mit schmiedeeisernen Beschlägen.

Informationstafel zur Ausstellung von Anja Schindler (1963-) mit Naturmaterialien in Glasgefäßen, als Erinnerung an die Kunst- und Wunderkammern des 17. und 18. Jahrhunderts.

Modernes Kunstwerk aus hellblauen Möbeln, in denen zahlreiche hellblau gefärbte Naturmaterialien stehen. Im Hintergrund weitere mittelalterliche Retabel.

Informationstafel zur Skulptur des Spätmittelalters.

Informationstafel zum Marienaltar.

Marienaltar aus der Kirche zu Haselau. Ein unbekannter Schnitzer, aus dem Umkreis Tilman Riemenschneiders, schuf diesen Altar aus Eichenholz um 1525. Dargestellt ist die Schutzmantelmadonna mit zahlreichen Märtyrern und den Heiligen Cosmas und Damian.

Heiliger Georg mit dem Drachen um 1500. Nahezu lebensgroße Statue aus Holz aus dem Lübecker Raum. Im Norden wurde dieser beliebte Nothelfer aus St. Jürgen genannt.

Kopf des Drachen

Informationstafel

Relief der Kreuzigung aus einem Altar aus Brügge bei Bordesholm, um 1530. Künstlerisch aus dem Umkreis von Hans Brüggemann. Der Christus am Kreuz ist verloren gegangen. 1864 erwarb der Kunstsammler Thaulow die Reste des Altars und ließ zahlreiche Figuren vom Bildhauer Eduard Lürssen ergänzen, denn es waren nur die Figuren am Fuße des Kreuzes erhalten geblieben. Die unten dargestellte Kreuztragung, mit detailreicher Darstellung der Kleidung der Soldaten, zeugt von der Kenntnis einiger Stiche von Albrecht Dürer.

Retabel aus farbig bemaltem Eichenholz um 1525 aus Hadersleben. In der Mitte Kreuzigung Christi. Auf dem linken Flügel: Christus im Garten Gethsemane, Geißelung Christi. Auf dem rechten Flügel: Dornenkrönung und Beweinung. Unten in der Predella das letzte Abendmahl. Im Gesprenge oben links heilige Katharina, in der Mitte ggf. der heilige Petrus und ein Bischof, rechts heilige Magdalena.

Linker Altarflügel von Hermen Rode (ca. 1430-1504) um 1470 aus Schönwalde am Bungsberg. Tempera auf Eiche. Oben Verkündigung, unten Geburt Jesu.

Informationstafel zum Retabel von Brüggemann.

Retabel von Hans Brüggemann (ca. 1480-1540) aus der Kapelle des Goschhofes in Eckernförde, um 1512-1517. Dargestellt ist die Heilige Sippe, vorne Maria und Anna. Hinten links Joseph und rechts Joachim.

Informationstafel zur Sammlung von Gemälden von Lucas Cranach dem Älteren.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Salvator Mundi. Der Jesusknabe als Überwinder von Tod und Teufel, um 1538. Öl, Tempera auf Buchenholz.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, 1525. Öl, Tempera auf Buchenholz.

Heinrich Göding (1531-1606): Allegorie auf den Naumburger Vertrag von 1554. Entstanden 1569. Öl, Tempera auf Lindenholz. Seitenflügel von Andreas Göding (1570- ca. 1625) mit gleichem Thema, um, 1600. Öl, Tempera auf Nadelholz.

Details des mittleren Gemäldes.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Kurfürst Johann I. der Beständige von Sachsen, um 1532. Öl, Tempera auf Holz.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Martin Luther, 1543 und Philipp Melanchton, 1543. Öl, Tempera auf Buchenholz.

Werkstatt von Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Martin Luther, 1526 und Katharina von Bora, 1526. Öl, Tempera auf Buchenholz.

Christoph Leutloff (gest. 1607): Luthers Eltern – Margarethe Luther, um 1530 und Hans Luther, um, 1530. Öl, Tempera auf Nadelholz.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Schmerzensmann, vor 1537. Öl, Tempera auf Rotbuchenholz.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Christus segnet die Kinder, vor 1537. Öl, Tempera auf Lindenholz.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Der Sündenfall, 1527. Öl, Tempera auf Rotbuchenholz.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553) / Lucas Cranach der Jüngere (1515-1586): Lucretia, um 1540. Öl, Tempera auf Linden- oder Pappelholz.

Informationstafel zur Rendsburger Gutenberg-Bibel

Johannes Gutenberg (1400-1468): Rendsburger Fragment der Gutenberg-Bibel, Mainz 1452/54.

Schrank mit fünf Türen, Ende 16. Jahrhundert, aus Aventoft. Eiche mit Beschlägen aus Eisen. Sockel und Gesims fehlen. Die Türflügel mit Reliefs sind aus einem Stück gearbeitet.

Informationstafel zur Alltagskultur in der Zeit von 1500-1600

Informationstafel zur neuen Schrankform der Schenkschiewe

Schränke aus Holz.

Informationstafel zu einem bemalten Schrank aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Schrank aus Holz mit zwei bemalten Seitenwänden. Linke Seitenwand David und Goliath, sowie ein rauchender Affe in floralen Ranken, rechte Seitenwand Marcus Curtius und Kaiser Nero.

Joos van Cleve (1485-1540): Der heilige Hieronymus, um 1510. Tempera auf Eiche.

Grundriss des Schlosses. Wir sind jetzt im Westflügel.Informationstafel

Blick in einen der Räume im Westflügel mit prächtigen Wandteppichen aus Flandern oder den Niderlanden aus der Zeit der Renaissance.

Bemalte Decke aus Holz aus der Zeit der Renaissance. Sie stammt aus einem adeligen Herrenhaus.

Niederländischer Wandteppich, um 1600. Das große Bildfeld zeigt den Zeitvertreib von Adeligen in einem Schlossgarten – Leopardenjagd und Lustwandeln. Auf den Randstreifen die Darstellung der Elemente: Erde (Mitte oben und unten), Luft (Mitte links und rechts) und Wasser (unten links und rechts).

Informationstafel zum Standerker im Westflügel.

Der achteckige Standerker oder die sogenannte Laterne des Westflügels von innen. In den Fenstern noch einige farbige Glasmalereien. In der Mitte ein hellblaues Regal der Ausstellung von Anja Schindler mit Naturmaterialien.

Detail eines Fensters mit farbiger Glasmalerei mit einem Wappen.

Kamin aus einem Kieler Adelshaus.

Daneben ein lebensgroßes Bildnis eines unbekannten Malers von Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf (1544-1586), dem Enkel des dänischen Königs Friedrich I., in seiner Prunkrüstung von 1586. Die Prunkrüstung hat sich im Zeughausmuseum in Kopenhagen erhalten. Darunter eine prächtige Truhe, Medaillontruhe aus Eichenholz aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. 1933 neu bemalt. Profilköpfe und Ornamente nach graphischen Vorlagen. Die Truhe stammt aus Osterlügum in Dänemark.

Sandsteinportal von 1556 aus dem Kieler Stadthaus des Johann Rantzau (1492-1565).

Informationstafel zu Trinkhörnern

Trinkhörner: bereits in der Antike wurden ausgehöhlte Ochsenhörner als Trinkgefäße benutzt. In den mittelalterlichen Zünften wurden mit diesen Trinkhörnern die mündlich geschlossenen Verträge rechtlich bestätigt. Im Norden Europas waren Trinkhörner bis in das 17. Jahrhundert in Gebrauch.

Informationstafel zum Schrank mit der Susannengeschichte

Schrank, um 1580 aus Eichenholz mit streifenförmigen Einlagen aus Nussbaum-, Linden- und Ebenholz. Ab der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden die Schränke mehr und mehr auch zu dekorativen Einrichtungsgegenständen. Der „Susannenschrank“ hat seinen Namen von dem figürlichen Relief mit der Darstellung der biblischen Susannengeschichte, weiter oben Adam und Eva.

Informationstafel zu zwei Schränken

Schrank in der Form einer Schenkschiewe von Berend Cornelissen aus Husum, aus Eichenholz von 1648. Auch hier wieder eine Klappe in der Mitte, aus der ausgeschenkt wurde. Auf Reliefs sind biblische Szenen dargestellt. In der Mitte das letzte Abendmahl, oben links die Verkündigung, rechts die Anbetung der Hirten.

Schrank in der Form einer Schenkschiewe von Hinrich Ringerink aus Flensburg, um 1620/25. Auf den Türen des Schrankes Reliefs mit Szenen aus der Passion Christi. In der Mitte das letzte Abendmahl. In den drei schmalen Feldern die Personifikationen der christlichen Tugenden – Liebe (oben), Hoffnung (links) und Glaube (rechts).

Ansicht der Stadt Schleswig von Franz Hogenberg (1535-1590). Kolorierte Radierung von 1584.

Historische Ansicht des Schlosses mit seinem Barockgarten. Oben das Schloss.

Informationstafel zum Verfall und der Wiederherstellung des Gartens von Schloss Gottorf, nebst eines Plans des Gartens..

Informationstafel zur Geschichte des Gartens von Schloss Gottorf.

Informationstafeln zum ehemaligen Gebäude im Schlossgarten, für den Gottorfer Globus, das sogenannte Globushaus. Ehemalige, 1650 erbaute Lusthaus wurdenach seiner Fertigstellung 1654 zwecks Aufnahme des riesigen Globus, zum Globushaus. Nach seinem Verlust 1713 verfiel es zusehends und wurde dann 1768/69 abgerissen. Die Informationstafel enthält auch einen detaillierten Längsschnitt des Gebäudes und Informationen zum neuen, 2005 eingeweihten Globushaus, welches an historischer Stelle im Schlossgarten steht.

Informationstafeln zum Gottorfer Globus. Nach der militärischen Niederlage von Herzog Karl Friedrich (1700-1739) im Nordischen Krieg, erhielt Zar Peter der Große (1672-1725) den Globus als Geschenk von der Dänischen Krone als Dank für seine Hilfe im Krieg.

Truhe aus Holz mit Reliefs in Rundbogen. Von links nach rechts: Verkündigung, Geburt Jesu, Beschneidung Jesu, Anbetung der heiligen drei Könige.

Informationstafel zur Truhe mit der Simsongeschichte.

Truhe aus Holz mit Reliefs mit der Darstellung der Simsongeschichte. Vermutlich von Ciriacus Dirks.

Darüber Gemälde von Broder Matthisen (Wirkungsdaten 1637-1666): Bildnis von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688), bekannt als Großer Kurfürst. Enstand um 1660, Öl auf Leinwand.

Gemälde von Broder Matthisen (Wirkungsdaten 1637-1666): Bildnis der Prinzession Dorothea von Holstein-Glücksburg (1636-1689), 2. Gemahlin der Großen Kurfürsten. Entstanden um 1655, Öl auf Leinwand.

Informationstafel für die Vitrine mit Waffen.

Waffen, Rapiere, Richtschwert und Handschuhe aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Informationstafel zur Truhe von Hans Gudewerdt.

Truhe aus Eichenholz von Hans Gudewerdt dem Älteren (ca. 1570-1642), die sogenannte Große Esthertruhe, Anfang 17. Jahrhundert. In den Reliefs unter den Rundbogen ist die Geschichte von Esther abgebildet.

Detail der Truhe.

Informationstafel zur Fürstengalerie incl. Grundriss des Schlosses. Sie befindet sich in der nordwestlichen Ecke des Schlosses.

Informationstafel zum ca. 1530/1540 errichteten Schlachterturm in der nordwestlichen Ecke des Schlosses. Seinen Namen erhielt der Turm im 17. Jahrhundert, als im Erdgeschoss das Fleisch für die herzogliche Küche zubereitet wurde.

Inneres des Schlachterturms, dessen Form der Fenster auf ehemalige Schießscharten schließen lässt. Präsentiert werden hier Rüstungen und Waffen des 15. bis 17. Jahrhunderts.

Ritterrüstung, ca. 1500.

Informationstafel zur Schlossküche und Lapidarium.

In dem Raum im Nordflügel kann man noch heute die architektonisch große Feuerstelle mit mächtigem Kamin erkennen. Mehrere Herdfeuer brannten hier für die Zubereitung der Speisen für den gesamten Hofstaat. Im Jahr 1597 bestand er aus 433 Personen. Heute befinden sich hier unter anderem Exponate der Ausstellung von Anja Schindler (1963-), aber auch historische Küchengeräte.

Im Lapidarium, der Steinsammlung werden die Reste der Skulpturen aus dem Gottorfer Neuwerk-Garten aufbewahrt.

Fragmente der Skulptur „Herkules im Kampf mit der Lernäischen Hydra“. Sie wird Cornelius van Mander (1611-1657) zugeschrieben. Entstanden um 1640 aus schwedischem Sandstein. Ursprünglich handelte es sich um eine 6 m hohe Kolossal-Statue. Der Kopf abwärts der Augenpartie wurde nachträglich ergänzt.

Foto der vollständigen Statue im Schlosspark. Sie stand in der Mitte eines extra für sie angelegten Teiches.Informationstafel zur Treppenhalle im Westflügel des Schlosses, wie unten auf den Grundriss farblich gekennzeichnet.

Modell von Schloss Gottorf und seiner Umgebung zur Zeit 1710-1720. Der Südflügel liegt hier auf der rechten Seite. Rundherum die Bastionen, die bereits Ende des 16. Jahrhunderts entstanden.

Das Schloss von Westen, links der terrassenförmit ansteigende Neuwerkgarten mit dem Globushaus im Scheitel des Halbrunds.

In der Abteilung des Museums für schleswig-holsteinische Volkskunst sieht man Bauernstuben, Gebrauchtsgegenstände und Mobiliar vom 17. bis 19. Jahrhundert. Bemalte Decken aus Holz von 1730/40 mit biblischen Szenen, wie die Heimkehr des verlorenen Sohnes und das letzte Abendmahl. Kaseinfarbe auf Eichenholz. Ein Beispiel profaner Dekorationsmalerei aus Puttgarden auf Fehmarn.

Döns von 1749/51 – ein mittelalterlicher Begriff, vor allem im norddeutschen Raum, für einen beheizten Raum. Die Wände sind mit Eichenholz verkleidet, in dem dem Intarsien aus Lindenholz und Mooreiche befinden. In der Ecke ein Ofen, ein sogenannter Beilegerofen oder Bileggerofen aus Metall, umgeben von Fliesen. Tür mit Intarsien und schmiedeeisernen Beschlägen. Vor dem Fenster eine Truhe.

Döns aus Borsfleth in der Kremper Marsch, um 1750. An einer Wand Fliesen, davor ein Tisch und 2 Stühle. An der anderen Wand Wandvertäfelung mit Arkanthusschnitzereien, davor eine Wiege. Die Intarsien aus Linde, Pflaume und anderen Hölzern.

Gemälde von Jacob Alberts (1860-1941) mit der Darstellungs einer Döns. „Königspesel“ auf Hallig Hooge, Ende 19. Jahrhundert. Im Döns eine Frau und ein Mädchen in Tracht neben einem Alkoven und eine Beilegerofen bzw. Bileggerofen, vor einer Wand mit Fliesen.

Döns mit Beilegerofen bzw. Bileggerofen vor einer Wand mit Fliesen. Im Raum Stühle, ein Schrank, ein Spinnrad und ein Klapptisch. Die Decke aus Holz ist bemalt.

Informationstafel zum Saal Friedrichs III. (1597-1659). Er befindet sich, wie man auf dem Grundriss sehen kann (entgegen der Information auf der Tafel), in der Südwestecke des Schlosses. Der Saal ist mit reichen Stukkaturen von Hans Georg Ritteln ausgestattet, die von 1624 stammen.

Details der Stukkaturen an der Decke.

Koffertruhe mit Intarsien, Probstei, 1781. Eiche, Linde mit Darstellungen von preußischen „Langen Kerls“, Messingbeschläge.

Schrank aus verschiedenen Hölzern.

Informationstafel zur Niederländischen Wohnkultur, die im 17. Jahrhundert starken Einfluss auf Schleswig-Holstein erlangte.

Gemälde eines unbekannten norddeutschen Malers. Familienbild mit zahlreichen Personen, allein 14 Kinder. Rüllschau bei Glücksburg, Öl auf Leinwand, um 1620/30. In der Kleidung, der Anordnung der Personen und dem Detailreichtum zeigt sich der niederländische Einfluss.

Delfter Fayence, Teller, Deckelvase, 2. Hälfte 18. Jahrhundert. Nur der Krug oben um 1720. Delfter Fayence galt im 17. Jahrhundert als Kostbarkeit. Mit ihrer Bemaltung ahmte sie chinesisches Porzellan nach.

Raum aus der, zu Gottorf gehörenden, Festung in Tönning. Bemalte Ledertapeten aus dem 17. Jahrhundert. Schränke und Stühle.

Detail der Stuckdecke, frühes 17. Jahrhundert aus dem gleichen Raum. Dargestellt ist die Befreiung der Andromeda durch Perseus.

Teller aus blau-weißer Fayence an der Wand.

Lübecker Weinstube, eine der ältesten aus Lübeck, aus dem Haus Untertrave 75. Die von Hinrich Sixtra 1544 geschnitzte kostbare Ausstattung, wurde dem Landesmuseum übergeben, als dieWeinstube 1900 aufgegeben wurde. In Schloss Gottorf wurde die Weinstube genau so wieder eingebaut, wie sie, in dem im Krieg zerstörten Stadthaus in Lübeck, eingerichtet war. Man betritt die Stube von der Seite, durch die Fenster fiel früher der Blick auf den Hafen. Der Gemäldefries zeigt biblische Szenen, was im 17. Jahrhundert auch in einer Schenke durchaus üblich war.

Details der Malereien

Details der Schnitzereien

Messingleuchter über dem Tisch.

Fenster der Lübecker Weinstube, teilweise mit farbigen Glasmalereien.Hängeschrank aus Holz, Schule des Hans Gudewerth (1593-1671). Auf der Tür ein Relief mit der Opferung des Isaak. Mitte des 17. Jahrhunderts, Eiche, Birnbaum.

Detail der Schranktür.

Koffertruhe, die in ihrer Schlichtheit auf eine Reisetruhe weist. 1668 aus Eichenholz, bemalt mit Blumen. Bandeisenbeschläge. Die Initialen verweisen auf Hans Graf Schack und Anna von Blome, sowie die Wappen beider Familien. Sie entstand anläßlich ihrer Heirat.

Georg Hainz (1666-1700): Stilleben mit Nautiluspokal und einem Früchtekorb auf einem Tisch, Öl auf Leinwand.

Informationstafel zur Barocksuite, einer Folge von 3 Räumenn im Nordwesten des Schlosses. Auch diese Räume ließ Herzog Friedrich III. (1597-1659) ab 1624 mit Stukkaturen ausstatten.

Truhe mit Darstellung der Geschichte der Esther von Hans Gudewerth (1593-1671) Eichenholz, 1609. Reliefs in Rundbogen von links nach rechts: Esther betet zu Gott, Esther bittet den persischen König um Gnade für ihr Volk, Mordechai, der Vormund Esthers, wird auf Befehl des Königs von seinem Widersacher Haman öffentlich geehrt, Esthers Festmahl für Ahasver, im Hintergrund wird Haman gehenkt.

Ottmar Elliger (1633-1679): Stilleben Früchtekranz mit Blumen.1666, Öl auf Leinwand.

Frankfurter Fayencen: in Hanau und Frankfurt wurden 1661 bzw. 1666 die ersten Fayencemanufakturen in Deutschland gegründet. Zunächst orientierte man sich starkt an den Delfter Vorbildern, wie man an diesen blau-weißen Tellern sehen kann.

Zwei Käfer aus der Ausstellung von von Anja Schindler (1963-) mit Naturmaterialien.

Informationstafel zur Skulptur des 17. Jahrhunderts, die im Turmzimmer in der nordwestlichen Ecke des Schlosses ausgestellt wird.

Blick in das Turmzimmer mit einem schwedischen „Prachttisch“ in der Mitte.

Detail des aus Schweden kommenden Tisches, der möglicherweise zur originalen Ausstattung des Schlosses gehörte.

Informationstafel zum „Weißen Saal“ im Nordflügel des Schlosses.

Blick in den Raum mit weißer Stuckdecke, die Hans Georg Ritteln zugeschrieben wird. Da die originale Ausstattung der herrschaftlichen Gemächer nach dem Nordischen Krieg von den neuen dänischen Schlossherren nach Kopenhagen geschafft wurde, hat das Landesmuseum Ausstattuangstücke aus dem 17. Jahrhundert hier zusammengestellt, die mit der Originaleinrichtung vergleichbar ist. Von der Decke hängt „Red Independent Heart“, ein Kunstwerk von Joana Vasconcelos (1971-), deren Ausstellung im Landesmuseum gezeigt wird. Das Kunstwerk präsentiert das „Herz von Viana“ das berühmte Symbol der Stadt Viana do Castelo in Portugal. Es besteht vollständig aus rotem Plastikbesteck.

Blick an die Stuckdecke von Hans Georg Ritteln. Als sein Erkennungszeichen gelten die angeschnittenen Früchte.

Kabinettschrank aus Antwerpen.

Kabinettschrank aus Elfenbein mit vergoldeten Beschlägen aus Messing, Augsburg, Anfang des 17. Jahrhunderts. Darstellung des Lebens von Maria und Jesus.

Truhe aus Holz mit Reliefs, die die christlichen Tugenden in Rundbogen darstellen.

Überbauschrank aus Holz, um 1640. Reich dekorierter Schrank in Knorpelwerk-Dekor, mit Hermen, Köpfen von Putten, Blüten, Ranken und Masken.

Detail des oberen Teils mit Reliefs mit Szenen aus der Geschichte des verlorenen Sohnes.

Ovaler Klapptisch aus Tannenholz aus Holland mit Lackmalerei, um 1700.

Informationstafel zum „Blauen Saal“. Dieser Saal besitzt die reichste Stuckdecke im Schloss. Die heutige Farbfassung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Zwischen den ornamentalen Rahmen aus Früchten, Voluten und Blüten, finden sich Flachreliefs mit imaginären Stadtansichten.

Jürgen Ovens (1623-1678): Familienportrait vor einer Landschaft, um 1660, Öl auf Leinwand

Truhe aus Eichenholz von Johann Henning (gest. ca. 1660): Üppige Schnitzereien, um 1650. In der Mitte Jesus als Salvator Mundi, darunter das Wappen der Besitzer. In den vier Feldern, Szenen aus der Tobiasgeschichte – von links nach rechts: der alte Tobias wird durch Kot von Schwalben blind, der reisefertige junge Tobias umarmt seinen blinden Vater, der alte Tobias veranlasst die Rückgabe der gestohlenen Ziege, Raguel gibt Tobias seine Tochter zur Frau. Zwischen den Feldern Personifikationen der Tugenden.

Gefäß aus rotem Glas.

Goldene Taschenuhr von Daniel Kreitzer (1640-1671) tätig in Schleswig, Mitte des 17. Jahrhunderts, Gold und Emailmalerei. Auf den Ziffernblatt die Personifikation der Tugend Hoffnung mit dem Anker. Auf der innenseite des Deckels eine Frau mit Füllhorn, als Personifikation von Reichtum und Überfluss.

Kamin mit Umrandung aus skulptierten Stein von Cornelis van Mander (1611-1657).

Informationstafel zum Gobelin-Saal im Nordflügel. Im Saal hängen Beispiele französischer und flämischer Tapisserien. Im 16. Jahrhundert war Brüssel das Zentraum der Textilproduktion, im 17 Jahrhundert wuchs in Paris die Konkurrenz. Die Tapisserien dienten nicht nur der Dekoration, sondern auch der Wärmedämmung.

Blick in den Gobelin-Saal. In der Mitte ein riesiger Pumps aus Töpfen und Topfdeckeln mit dem Titel „Marilyn (AP), aus dem Jahr 2011 von Joana Vasconcelos.

Informationstafel zur Schlosskapelle in der Mitte des Nordflügels. Sie ist der am besten erhaltene Raum des Schlosses, da sie über die Jahrhunderte immer als Kirche genutzt wurde. Errichtet wurde sie im Stil der Renaissance 1585-1590, als der Nordflügel erbaut wurde. Der Flensburger Schnitzer Heinrich Kreienberg stattete die Kapelle 1590-93 nach dem Vorbild des Sonderborger Schlosses in Dänemark aus. Die Ölgemälde an der Brüstung der umlaufenden Empore stammen von Marten van Achten (ca. vor 1590- ca. 1630). Die Empore war dem Hofstaat und der herzoglichen Familie vorbehalten. Die Gemeinde saß im Erdgeschoss. Die auffälligste Einrichtung ist der sogenannte Fürstenstuhl, der 1609-1613 oberhalb des Altarbereiches eingebaut wurde. Schöpfer waren die Hoftischler Andreas Salgen und Jürgen Gower.

Blick von der Empore Richtung Fürstenstuhl. Rechts das Renaissance-Gehäuse der Orgel. 1567 vom Husumer Schnitzer Johann von Groningen geschaffen. In der Mitte der Kapelle hängt ein Kunstwerk von Joana Vasconcelos. Es besteht aus handgefertigten Wollhäkelarbeiten, Textilien, Ornamenten und LED-Leuchten. Es ist ein Teil der „Walküre Thyra“. Dies ist ein Seitenarm der großen Walküre „Miss Dior“ und konnte als Modul hier getrennt präsentiert werden. Der Name Thyra spielt auf die erste Königin Dänemarks an.Bunte Dekorationen aus Holz an der Wand der Empore.

Blick auf die linke (westliche) Seite der Empore mit Ölgemälden von Marten van Achten (ca. vor 1590- ca. 1630), die Szenen aus dem Leben Jesu zeigen. Die Wandvorsprünge in der Mitte der Kapelle, auf beiden Seiten, stammen noch von der mächtigen Ringmauer, die durchbrochen wurde, um diesen Kirchensaal zu schaffen.

Blick Richtung Norden auf den Bet- oder Fürstenstuhl über dem Altar und das Erdgeschoss mit Kirchenbänken für die Gemeinde.

Altar aus Ebenholz vom Hamburger Goldschmied Hanß Lamprecht, mit Reliefs aus Silber, die die Kreuzigung und Auferstehung Jesu zeigen.Blick von der Empore auf die Kanzel im Erdgeschoss, geschnitzt von Heinrich Kreienberg. Am Kanzelkorb die vier Evangelisten.

Blick auf die Ölgemälde an der gegenüber liegenden Brüstung (Ostseite) der Empore. Darunter Bibelzitate.

Blick auf den im Norden liegenden Bet- oder Fürstenstuhl. 1609-1613 über dem Altar eingebaut und beheizbar. Die Fassade ist reich mit Schnitzereien versehen. Forschungen haben ergeben, daß die Hoftischler Andreas Salgen und Jürgen Gower auch die Kapitänskajüte auf dem Schiff „Wasa“ in Stockholm geschaffen haben.

Unter dem Fürstenstuhl weitere Ölgemälde von Marten van Achten.

Fassade des Fürstenstuhls. Kleine Säulen trennen die Rundbogenfenster. Pesonifikationen der Tugenden und Putti bereichern die farbige Ornamentik.

Oben in der Mitte das Wappen des Herzogpaares.

Im Fries über den Fenstern der gekrönte, vollplastische Schwan und der goldene Löwe, die Wappentiere des Herzogpaares.

Details der Sockel der Säulen.

Inneres des Bet- oder Fürstenstuhls: Im Gegensatz zum bunten Äußeren der Fassade, ist das Innere ein ruhiger Raum mit naturfarbenen Hölzern an der Wand, die mit Intarsien versehen sind. Christliche Motive sind hier kaum vertreten.

Blick von Innen auf eine der Türen, die eine Steigerung der plastischen Mittel zeigt. Sie stammt wahrscheinlich von Jürgen Gower, der die Arbeiten nach dem Tod von Andreas Salgen 1612 weiter geführt hat.

Kassettierte Decke, ebenfalls mit Intarsien. In der Mitte eine ovale Intarsie mit der Darstellung der Auferstehung Christi.

Blick von der östlichen Seite der Empore auf das Erdgeschoss der Kirche mit der Kanzel.

Detail einer Dekoration über einem Türsturz.

Hirschsaal mit einer Installation von Joana Vasconcelos, Titel „Garden of Eden“. Sie soll an die aufwändigen Barockgärten mit ihren Broderien erinnern. Labyrinth aus fluoreszierenden Blumen.

Der Hirschsaal liegt direkt neben der Kapelle und verdankt sein heutiges Erscheinungsbild der Restaurierung in den Jahren 1929-31. Das Bodenniveau wurde dabei um 40 cm angehoben. Der Name des Saales bezieht sich auf die Wandmalereien unterhalb des Gewölbes. Die Malereien am schwarzen Gewölbe, sind mit weißer Farbe gemacht worden, so daß es wie eine riesige Graphik wirkt.

Informationstafel zum Spätbarock. Im 18. Jahrhundert fand das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf ein jähes Ende.

Blick in den Ausstellungsraum im Nordflügel.

Kleine Teetische mit Fayencen, die von einer Manufaktur in Schleswig stammen, die von 1755-1814 existierte.

Informationstafel zu Möbeln des Kunsttischlers Anton Gottfried Lindemann (1706-1787). Er fertigte zahlreiche Möbelstücke aus Holz mit Marketerie als Dekoration. Diese ist den Intarsien ähnlich, wird aber nicht in das Holz eingelegt, sondern aus Furnieren zusammengesetzt.

Aufsatzschrank aus Nußbaum mit Marketerie mit chinoisen Motiven.

Kommode aus Nußbaum mit Schreibklappe und Marketerie, um 1760.

Schrank mit Schreibklappe, Schubladen und Marketerie.

Amtslade der Großen Grünen Schützengilde in Kiel, 1757 mit Marketerie. Die Lade zeigt verschiedene Szenen mit Schützen.

Informationstafel zu Fayencen aus Schweden, die im nordöstlichen Raum des Schlosses ausgestellt werden.

Informatiostafel zum Kabinettschrank.

Kabinettschrank mit Chinoiserien, um 1710.

Teetischplatte. Marieberg. Periode Pierre Berthevin oder Henrik Sten, Mitte/Ende 18. Jahrhundert. Aufglasurmalerei bzw. Muffelmalerei.

Informationstafel zum Plöner Saal im kurzen Ostflügel des Schlosses.

Die Wandvertäfelungen sind aus verschiedenen Räumen des Plöner Schlosses hier zusammengestellt worden. Sie präsentieren die typische geschwungene Dekoration des Rokoko. Sie sind dem Tischler Christoph Biss zugeschrieben.

An einer Wand ein Bildnis von Herzog Carl Friedrich (1706-1761). Davor klassizistische, gepolsterte Sessel, um 1780 von Dupain in Paris hergestellt. Sie gehörten ursprünglich zum Gut Emkendorf.Teetisch mit Fayenceplatte.

Ofenaufsatz aus Schloss Hasselburg, um 1780. Der bemalte Ofen zeigt die im Rokoko so beliebten Chinoiserien. Der gusseiserne Feuerkasten wurde ergänzt.

Details der Malereien.

Informationstafel zu Gottorf und Europa. Nach dem Ende des Herzogtums Schleswig-Holstein-Gottorf, wurde im 18. Jahrhundert verwandtschaftliche Beziehungen zum russischen Zarenhof geknüpft und gelangten dadurch in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wieder zu Einfluss. Auch die Mutter der berühmten Katharina der Großen, stammte aus Gottorf.

Carl Gustaf Pilo (1711-1793): König Friedrich V. von Dänemark (1723-1766), um 1750 und Königin Louise von Dänemark (1711-1793), um 1750.

Informationstafel zum Gemälde von Torelli.

Stefano Torelli (1712-1784): Herzogin Charlotte Amalie Wilhelmine von Holstein-Sonderburg-Plön, um 1762.

Johann Baptist Lampi (1751-1830) nach Alexander Roslin (1718-1793): Zarin Katharina die Große von Russland, um 1793, Öl auf Leinwand.

Anna Rosina Mathieu (1713-1783), geb. Lisiewska: Johanna Elisabeth (1712-1760), Fürstin von Anhalt-Zerbst, geb. Prinzessin von Holstein-Gottorf, um 1752, Öl auf Leinwand. Sie war die Frau von Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst und die Mutter von Katharina der Großen.

Bildnis eines schwedischen Malers von Herzog Adolf Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf (1710-1771), Fürstbischof von Lübeck-Eutin, Erbprinz von Schweden, König von Schweden seit 1751.Um 1748 entstanden, Öl auf Leinwand.

Antoine Pesne (1683-1757): Elisabeth Christine (1715-1797), Königin von Preußen, geb. Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel, um 1740, Öl auf Leinwand. 1733 wurde sie die Frau von König Friedrich II. von Preußen.

Schlitten aus Holz mit Schnitzereien. Im Hintergrund weitere Gemälde.

Zeitgenössische Kleidung zum Ausleihen für Festessen im Schloss.

Informationstafel zur Gottorfer Jugendstil-Sammlung. Sie befindet sich in den ehemaligen Räumen der Dienerschaft im Mezzanin, dem Zwischengeschoss. Die Bodenbeläge wurden nach Entwürfen bedeutender Architekten und Maler des Jugendstils ausgewählt und von der Firma Vorwerk nach alten Vorlagen neu hergestellt und dem Museum zur Verfügung gestellt.

Die Ausstattung nach Entwürfen von Henry van de Velde, Peter Behrens und Josef Hoffmann. Sitzgruppe mit Tisch, Stühle mit Tisch vor textiler Wandbespannung aus Transparentgewebe von Frida Hansen (1855-1931) mit dem Titel „Löwenzahn“, von 1901.

Deckelgefäß aus der Werkstatt Hermann A. Kähler (1846-1917).

Einband eines Fotoalbums von Johann Holtz (1875-1944), Leder, 1901

Silberfarbener Leuchter

Sessel von Henry van de Velde (1863-1957) (Nachfolge), um 1900/1910. Nachbau eines Modells, welches van de Velde 1897 für Eberhard von Bodenhausen entworfen hatte. Mahagoni, Bezug Manchester-Samt. Dahinter Gobelin „Musik am Abend“ Orens Dénizard (1879-1965) zugeschrieben, 1900/1901

Vase mit Profilkopf einer Frau.

Informationstafel zu Hans Christiansen (1866-1945)

Möbel für einSchlafzimmer von Hans Christiansen. Die Tendenz zu geometrischen Formen zeugt von Übergang des Jugendstils zum Neobiedermeiner.

Aufsicht auf den kleinen runden Tisch mit dem Bildnis einer Frau aus farbig gebeizten Einlegearbeiten.

Adolf Brütt (1855-1939): Schwerttänzerin aus vergoldeter Bronze, 1896.

Raum mit mehreren Gemälden und Sitzgruppe mit Tisch. Das Gemälde links ist von Elena Luksch-Makowski (1887-1967). Selbstportrait mit Sohn Andreas. 1908/09 Öl auf Leinwand.

Die Sitzgruppe mit Tisch von Josef Hoffmann (1870-1956). Um 1905. Holz weiß und schwarz lackiert. Ausführung Wiener Werkstätte.

Gemälde über der Sitzgruppe: links von Anton Kling (1881-1963): Ida Marie Schrader, die Braut des Künstlers. 1910, Öl auf Holz. Rechts: von Franz Karl Delavilla (1884-1967): Portrait Grethe Schrader, Braut des Künstlers. 1910, Öl auf Holz.

Wenzel Hablik (1881-1934): Portrait Grete Sattler. 1905/06, Öl auf Leinwand

Möbel von Wenzel Hablik für ein Speisezimmer, um1920, für Emil Frese: Eßtisch mit vier Bänken und zwei Stühlen aus Holz.

Anrichte, Eiche zum Teil dunkel gebeizt.

Wenzel Hablik: Utopische Architekturlandschaft, 1921, Öl auf Leinwand.

Fünfeckige Tischlampe von Wenzel Hablik aus Milchglas, Messing, Kupfer. 1920er Jahre

Vase mit Sockel aus der Manufaktur Bertram in Lüftlberg bei Bonn. Um 1900, Fayence.

Fliesen aus der Zeit des Jugendstils.

Raum mit Gemälden und Möbeln aus der Zeit des Biedermeier: Hinten an der Wand das Bildnis einer Dame aus der Lübecker Familie Souchay von Bernhard Schlösser (1802-1856), um 1840, Öl auf Leinwand. An der linken Wand mehrere Gemälde von Julius Lüttgens (1832-1889).

Tisch mit Bildplatte, 1. Hälfte 19. Jahrhundert. Darstellung einer Landschaft mit Wirtshaus und Jägern.

Tasse und Untertasse aus Porzellan mit einer Ansicht von Schloss Gottorf, um 1860

Blick in einen Raum mit zahlreichen Möbeln aus der Zeit des Biedermeier und Bildtapeten. Auf den Bildtapeten von 1825 sind die Abenteuer des Telemach auf der Insel der Kalypso mit Vielfarben-Handdruck abgebildet. Die Deckenleuchte in blau und gold von 1820. In der Mitte ein Tisch aus Mahagoni mit 2 Schubladen von 1800. Das Sofa von 1830 aus Mahagoni mit Messingbeschlägen. Stühle von 1800, ebenso wie das Sofa mit Roßhaarpolsterung. Wiege aus Holz.

Informationstafel zu Dr. Grauers Stube

Raum mit Sofa, Tisch und Stühlen, dessen Wände mit blau-weißen Fliesen von 1765 bedeckt ist. Die Fliesen in diesem Repräsentationsraum bilden eine Art Musterkatalog der Kellinghusener Fayence-Manufaktur.

Zwei Schattenrisse oder Scherenschnitte von F. L. Schmitz (1752-1827). -

Umgebung des Schlosses:

Moderne Skulpturen aus Metall auf dem Rasen neben dem Schloss.

Daniel Spoerri (1930-2024), Baumkünstler des Jahres 2005. „Schädelbaum“ 2005 aus Bronze.

Blick über den Rasen mit weiteren modernen Sklupturen.

Pferdeskulptur aus Metall vor dem Kreuzstall, der im Osten von Schloss Gottorf liegt.

Einganz zum Kreuzstall, in dem sich das neue Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts befindet.

Informationstafeln zur Ausstellung der Kunst von Joana Vasconcelos (1971-) „Le Château des Valkyries“. In ihrer Kunst verwendet die portugiesische Künstlerin oft traditionelle Handwerks- und Handarbeitstechniken.

Flaming Heart, 2019-2022. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, Textilien, Ornamente, LED-Leuchten, aufblasbare Elemente, Stahlseile.

Walküre Martha, 2022-2024. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, Textilien, Ornamente, LED-Leuchten, Sperrholz. In Zusammenarbeit mit Lillee3000 entstanden.

An der Wand „Pantelmina #1“

Sofa mit Teppich davor.

Walküre Marina Rinaldi, 2014

Big Booby #5, 2019. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, industriell gefertigter Strick, Polyester, rostfreier Stahl.

Finisterra, 2018. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, Polyester, auf Leinwand, vergoldeter Holzrahmen, Sperrholz, Eisen.

Nydam-Halle, gegenüber vom Westflügel des Schlosses. Informationstafeln zum Nydam-Boot, welches zu den Beständen des Archäologischen Landesmuseum Schloss Gottorf gehört.

Blick in die Halle mit dem Nydamboot oder auch Nydam-Schiff. Es ist ein über 23 m langes Ruderboot, das um 340 n. Chr. im Nydam-Moor geopfert wurde. Das Fälldatum der Bauhölzer des Bootes konnte mit dendrochronologischen Verfahren in die Zeit zwischen 310 und 320 n. Chr. datiert werden. 1863 wurde es vom Archäologen Conrad Engelhardt entdeckt und ausgegraben. Es war ein hochseetaugliches Kriegsfahrzeug, das als schneller Truppentransporter bis zu 32 Mann aufnehmen konnte – 30 Ruderer, 1 Rudergänger und ein weiteres Besatzungsmitglied.

Das leere, 5,2 Tonnen schwere Boot wurde in sogenannter Schalenbauweise errichtet. Es ist 3,3 m breit und 1 m hoch.

Vaaler Einbaum aus dem 2./3. Jahrhundert. 1879 im Vaaler Moor, im südwestlichen Schleswig-Holstein, aufgefunden. Es zeigt Merkmale, die sonst bei Einbäumen nicht auftreten, aber mit dem Nydam-Boot vergleichbar sind. Im Inneren des Bootes befinden sich Spanten. Länge 11,81 m, Breite 1,3 m, Höhe 54 cm.

Modell des Nydam-Bootes mit kompletten Riemensatz. Das Modell ist ergänzt um Baudetails und Schiffszubehör, wie sie sich aus den Untersuchungen ergeben haben, wie z.B. Anker, Figurenköpfe, Leier, Taue und Ölfässer.

Informationstafeln zum Nydamboot.

Hotel Deutscher Hof in Schleswig.

Details der Rundbogen und figürlichen Dekoration an der Gaube.

Domschule Schleswig: Das Gymnasium mit altsprachlichem Zweig, wurde 1307 erstmals urkundlich erwähnt und ist somit die älteste Schule Schleswig-Holsteins und eine der ältesten Schulen im gesamten deutschen Sprachraum. Naürlich die die Geschichte der Domschule eng mit dem Schleswiger Dom verbunden. Historisches Gebäude aus Backsteinen.

Historisches Gebäude der Volkshochschule, Königsstraße 30, mit oktogonalem Turm in der Ecke.

Hotel und Restaurant „Gleis 9“. Gebäude des alten Kreisbahnhofs in der Königstraße 9. Das Gebäude aus der Gründerzeit war bis in die 1980er Jahre ein Bahnhof für die Kreisbahn von Schleswig nach Kappeln.

Touristeninformation im Plessenhof in Schleswig, Plessenstraße 7, gegenüber vom Dom. Das Gebäude aus Backsteinen wurde im Jahre 1798 von dem Schleswiger Arzt Johann Friedrich Licht im Stile des Klassizismus errichtet. Damals hieß die Straße noch „Hinter dem Graben“. Das Gebäude diente in deutsch-dänischen Krieg 1864 als Lazarett. Seinen Namen erhielt das Haus durch den ersten, preußischen Landrat Baron Hugo von Plessen, der lange Jahre dort lebte. Später wurde der Plessenhof zu einem repräsentativen Herrenhaus umgebaut. So sind hier Elemente des Klassizismus und des Jugenstils zu erkennen.

Gegenüber vor dem Bischofspalast eine Skulptur aus Bronze von Carl Constantin Weber (1966-) „Fischer“ von 2016.

Im Garten Fingerhut und zahlreiche Blüten von Zierlauch bzw. Allium.

Blick auf die Seitenfront des Bischofspalastes und den neugotischen Turm des Domes. Der Bischofspalast hatte verschiedene Namen – Königsteinsches Palais oder Rumorenhof. Die Ursprünge des Baus gehen auf die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Erbauer soll Bischof Nicolaus Wolf (1429-1474) gewesen sein. Als das Domkapitel 1773 aufgelöst wurde, wurde das Gebäude an Baron Johann Ludwig von Königstein verkauft. Er gab dem Gebäude sein heutiges Aussehen. In Kriegsjahren war hier ein Lazarett und von 1828-1938 die „Altstädter Knabenschule“ untergebracht. Seit 2006 ist das Haus wieder in kirchlichem Besitz. -

Dom Schleswig oder St.-Petri-Dom:

850 entstand eine Missionskirche in Haithabu, am gegenüber liegenden Ufer der Schlei. 947/949 gründete König Otto I. in der Gegend 3 Bistümer. 947 wurde dann in Schleswig ein erster Dom in Schleswig errichtet, dessen Größe und Lagem an aber nicht kennt. Gemäß schriftlichen Quellen hat es an dieser Stelle bereits 1134 an dieser Stelle eine erste romanische Basilika gegeben. Das Querschiff aus der Zeit um 1200 hat sich bis heute erhalten. Die Mauern bestanden damsls aus Gussmauerwerk, welches mit Feldsteinen verblendet wurde. Auch Tuffsein und Granit wurde verbaut. 1180 wurde dann fast nur noch Backstein verwendet. Von 1275-1300 entstand der hochgotische Hallenchor. Von 1200-1408 wurde aus der romanischen Basilika eine spätgotische Hallenkirche, vollendet wurde sie erst im 16. Jahrhundert. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie am Ende des 19. Jahrhundert, als Schleswig zur preußischen Provinzhauptstadt geworden war. Der neugotische Turm im Westen, mit einer Höhe von 112 Metern, wurde im Auftrag des Kaisers Wilhelm I. durch Friedrich Adler (1827-1908) erbaut. Dabei wurde die spätgotische Westwand und ein westliches Joch abgerissen. Um den kaiserlichen Ansprüchen zu genügen, wurde 1893-1894 eines Gesamtrenovierung durchgeführt. Dabei wurden unter anderem die Giebel der Querschiffe, aber auch das Innere neu gestaltet.

Informationstafel mit Grundriss vom Dom.

Blick auf die Südseite des Doms.

Die Südseite mit Blick nach Westen auf den neugotischen Turm.

Informationstafel zum Petri-Portal.

Das Petri-Portal ist um 1180 entstanden und gehört zu den ältesten des Domes. Es ist der alte Haupteingang in das südliche Querschiff. Das Rundbogenportal besteht aus verschiedenen, importierten Steinen. In den 3 zurückspringenden Laibungen stehen Säulen mit Würfelkapitellen. Im Typanon ist ein Relief aus Sandstein. In der Mitte Chirstus, umgeben von Evangelistensymbolen. Er übergibt mit seiner rechten Hand den Schlüssel an Petrus. Mit der linken übergibt er ein Schriftband mit dem Missionsauftrag an Paulus. Hinter Petrus steht ein König als Stifter, vielleicht der dänische König Waldemar der Große bzw. Valdemar I.

Neben dem Portal ist eine der Reliefs eines Löwen in die Wand eingefügt. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und gehörte wohl zu der im Norden der Kirche vorhandenen „Löwengrube“. Auch die dort noch erhaltenen Löwen, zierten wohl einst die Portale der romansichen Kirche.

Blick von Südosten auf die Fassade des südlichen Querschiffs mit dem Petri-Portal.

Der Chorabschluss von Süden.

Der Chorabschluss von Norden mit der direkt an den Chor angebauten Fürstengruft.

Blick von der Nordostseite, links die Fürstengruft, in der Mitte ein Treppenturm mit der durch einen Zaum abgetrennten Löwengrube, rechts die Nordseite des Querschiffs mit der daran angebauten Kanonikersakristei.

Weitere Ansichten der Nordseite.

Im Norden des Domes befindet sich der Kreuzgang. Hier ein gotisches Portal, welches von Westen in den Kreuzgang führt.

Westportal unter dem Turm.Inneres:

Vorraum unter dem Westturm.

Blick durch das Langhaus Richtung Lettner und Chor im Osten. Spätgotische Hallenkirche. Rechts an der Säule das Gemälde „Christus und Thomas“.

Blick in das frühgotische Gewölbe des Langhauses. Die Malereien entlang der Rippen und der Bögen, sind während der Restaurierung 1893/94 entstanden.

Farbiges Glasfenster von 1894 im südlichen Seitenschiff. Dargestellt istlinks Bischof Gottschalk von Ahlefeldt, rechts ein Ritter.

Blick Richtung Osten durch das mit Kronleuchtern von 1661 aus einer Lübekcer Werkstatt erhellte Langhaus. An den Pfeilern wechseln sich glasierte und unglasierte Steine ab.

Kurz vor der Vierung. Links das Epitaph Münden, rechts die Kanzel und ein weiteres Epitaph.

Kanzel: sie ist die älteste Kanzel aus der Zeit der Renaissance in Schleswig-Holstein. Geschnitzt 1560 von einem unbekannten niederländischen Meister.Der Kanzelkorb zeigt unter Rundbögen Szenen, die von der lutherischen Theologie geprägt sind. Von links nach rechts: Moses mit den Gesetzestafeln, die Aufrichtung der ehernen Schlange als alttestamentliches Erlösungszeichen, die Kreuzigung und Auferstehung. Danach – hier nicht zu sehen – das Pfingstwunder und die Predigt Petri. Die Szenen sind durch Doppelsäulen getrennt.

Blick von der Vierung auf den spätgotischen Lettner, der aus 5 Achsen besteht. Vom originalen, aus Kalkstein hergestellten Lettner übernahm man nur auf der Ostseite 4 Reliefbüsten. Der Rest wurde wegen des schlechten Zustandes neu geschaffen. Auf dem Lettner ein spätgotische Triumphkreuzgruppe von 1500, die aus dem Franziskanerkloster stammt, welches heute das Rathaus ist.

Gewölbe in der Vierung. Die Malereien sind durch gemalte, diagonale Bänder unterteilt. Sie zeigen vier weibliche Figuren, die eventuell die vier Elemente symbolisieren sollen, die das Lamm Gottes halten. Vor dem Bogen zum Chor der thronende Christus auf einem Regenbogen.

Im südlichen Seitenschiff das Modell eines Segelschiffs als Votivschiff, welches die Bedeutung der Seefahrt für Schleswig symbolisiert.

Im südlichen Seitenschiff, kurz vor dem Querschiff, das Portal der von Schachtschen Gruft von 1670. Der Zugang, hinter dem sich heute der Raum des Küsters befindet, wird flankiert von trauernden Figuren von Frauen. Links mit gesenkter Fackel, rechts trotz des Totenkopfes und der Sanduhr in ihren Händen, erwartungsvoll Richtung Himmel schauend.

Von Säulen flankiertes Portal zur Gruft Kielmannseck, geschaffen vom Bildhauer Artus Quellinus (1625-1700).

Im im südlichen Querschiff.die 4,40 m hohe Skulptur aus Holz des heiligen Christophorus von Hans Brüggemann (1480 – ca. 1540), ca. 1510-1515.

Historisches Ziffernblatt einer Uhr mit den Evangelistensymbolen in den Ecken.

Am Pfeiler neben der Kanzel das 6,80 m hohe Epitaph des Seniors des Domkapitels Bernard Soltau. 1610 in der Werkstatt von Hans Peper in Rendsburg geschaffen. In den Gemälden ist die Heilung der verdorrten Hand und die Auferstehungsvision des Hesekiel dargestellt.

Blick in das Gewölbe des südlichen Querschiffs.

Dreikönigsgruppe vom Ende des 13. Jahrhunderts. Sie ist umgeben von einer Art kleinen Kapelle aus 4 Baldachinen. Die leuchtenden Farben wurden nach der originalen Bemalung 1894 von August Olbers neu geschaffen.

Portal am Abschluss des Südchores. Es führt zur Gruft des 1676 gefallenen dänischen Generals Carl von Ahrenstorf. Es wurde aus Marmor von einem dänischen Bildhauer im Auftrag des dänischen Königs Christian V. errichtet. Concordia und Minerva halten die Grabinschift, über einem von Säulen getragenen Gebälk.

Gitter des Portals mit Fanfare blasenden Fantasiegestalten.

Informationstafel zum „Großen Marienaltar“

Der Marienaltar von Max Kahlke (1892-1928) von 1927.

Verkündigungsengel von Karlheinz Goedtke (1915-1995) von 1955/56.

Wandmalerei mit der Darstellung eines Bischofs.

Historische Tür aus Holz mit zahlreichen schmiedeeisernen Verzierungen.

Blick in den Chor mit dem Chorgestühl und dem Altar in der Apsis.

Blick in das bemalte Gewölbe des Chores:

Beide Bemalungen der westlichen und östlichen Jochs entstanden um 1330, aufgeführt durch eine Lübecker Malergruppe. Die Gewölberippen sind flankiert von floralen Ornamenten. Im westlichen Joch ist die Verkündigung und die Krönung Marias dargestellt, zusammen mit Philippus und Katharina.

Im östlichen Joch Christus zwischen Maria und Johannes dem Täufer, Engel schwingen Weihrauchgefäße und Petrus als Patron des Domes. Die breiten Leibungen der Bögen sind mit zum Teil stark ergänzten Medaillons mit Bildnissen biblischer Pesonen bemalt, sowie Bändern aus Medaillons mit Köpfen und Tieren.

Bordesholmer Altar: 12,60 m hoch und 7,14 m breit. Ab 1514 aus Eichenholz geschnitzter Flügelaltar von Hans Brüggemann und seiner Werkstatt. 1521 in der Kirche des Augustinerchorherrenstiftes in Bordesholm aufgestellt. Stifter war der Gottorfer Herzog von Schleswig und Holstein und spätere König Friedrich I. von Dänemark. Nach der Aufhebung des Stiftes 1566, ließ Herzog Christian Albrecht 1666 das Retabel in den Schleswiger Dom bringen. Der Altar gehört zu den größten und bedeutendsten geschnitzten Flügelaltären des ausgehenden Mittelalters in Deutschland.

Gesamtansicht: der Altar gliedert sich in eine niedrige Predella, dem Schrein mit einem hoch aufragenden Mittelfeld und je 6 mit Rundbogen gerahmten Seitenfeldern. Über den äußeren Bildfeldern rechts und links ein weiteres Bildfeld. Ganz oben ein Gesprenge.

Jedes der Felder ist wie eine Bühne mit entsprechender Tiefe gestaltet. Durch den Lichteinfall und die Wirkung der Schatten, ist auf eine Bemalung zur Betonung der insgesamt 392 Figuren verzichtet worden. Bildlich erzählt wird die christliche Heilsgeschichte, vom ersten Menschen bis zum jüngsten Gericht.

Zahlreiche Details des Altars. Im Mittelfeld die Kreuztragung und die Kreuzigung. Darüber Maria als Patronin der Bordesholmer Kirche. Rechts und links von ihr Adam und Eva.

Auf den Seitenfeldern links die Passion Christi. Rechts die Kreuzabnahme und Grablegung, seine Höllenfahrt, Auferstehung und die Begegnung mit dem ungläubigen Thomas.

Predella mit 4 Szenen von Gemeinschaften um einen Tisch, aus dem alten und neuen Testament. Von links: Abraham bewirtet König Melchisedek, dann Fußwaschung beim Abendmahl, Liebesmahl der ersten Christen und rechts das Passahmahl der Juden.

Taufbecken: 1480 gestiftet, aus der Werkstatt des Hinrich Klinghe in Bremen. Bronze. Das Becken ruht auf 1666 hinzugefügten Putten. Außen vergoldete Arkaden aus Kielbogen mit der Kreuzigung und elf Aposteln.

Blick vom Chor über den Lettner Richtung Westen.

Der Lettner vom Chor aus gesehen. Unter dem Lettner ein Gitter mit spätgotischen Stilelementen, welches 1569-1570 für die Abtrennung des Friedrichsgrabmal von M. Daniel Vorhave geschmiedet wurde.

Nur die 4 Büsten auf der Brüstung sind hier vom originalen Lettner erhalten.

Die moderne Orgel von 1966 im Chor.

Oberer Teil eines Epitaphs.

Details der Wandmalereien im Chor. Die Ausmalung entstand in zwei Etappen im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Über dem Lettner Szenen aus dem Leben von Petrus. Über der Orgel im Chor Szenen aus der Geschichte des Helden Simson. Die anderen Szenen wurden von August Olbers 1893 ergänzt. In den anderen Bögen zum Teil stark ergänzte Medaillons mit Brustbildern biblischer Personen und Bänder mit Medaillons mit Köpfen und Tieren.

In nördlichen Chor steht das leere Grabmal von König Friedrich I. (1471-1533). 1490-1523 war er Herzog von Gottorf und ab 1523 König von Dänemark. Das Kenotaph wurde 1551-1555 von Cornelius Floris aus Marmor und Alabaster geschaffen. Am Kopfende das Wappen.

Unter dem Wappen die Tugenden Stärke und Klugheit.

Lebensgroße Liegefigur auf dem Sargdeckel.

Tugend der Liebe.

Am Fußende die Tugenden Glaube und Hoffnung.

An der Seite die Gerechtigkeit.

Die Figur des Königs in Rüstung ist in betender Haltung dargestellt.

Hinter der Kenotaph, an der Ostwand des Nordchores ein Altar, wie ein Gehäuse mit Flügeln aus Holz, welches ein Gemälde umgibt. Auf dem Gemälde von Jürgen Ovens (1623-1678) der Sieg des christlichen Glaubens über Sünde und Tod. Um das Gemälde die goldfarbenen, geschnitzten Leidenswerkzeuge Christi. Der Altar wurde von Kielmann von Kilmannseck gestiftet.

Epitaph von Johann Adolph Kielmann von Kielmannsegg an der Nordwand des nördlichen Querschiffs. 1673 aus weißem und schwarzem Marmor geschaffen. Unten kniet Kielmann von Kielmannsegg mit seiner Frau. Ganz oben über dem dreigeschossigen Aufbau die Auferstehung Christi.

Blick in das nördliche Seitenschiff Richtung Westen mit zahlreichen weiteren Epitaphen. Vorne am ersten Pfeiler das 1608/1609 geschaffene Marmorepitaph Carnarius mit zwei trauernden Figuren von Frauen.

Portal zur Königstein-Gruft in nördlichen Seitenschiff, die mehrere verzierte Sarkophage enthält.

Blick durch das Langhaus auf die Orgel im Westen, hinter einem Prospekt von 1701. die Orgel selber wurde 1839 durch die Firma Marcussen & Reuter neu erbaut, unter Einbeziehung alten Pfeifenmaterials.

Neben der Orgelempore

Kreuzgang genannt Schwahl:

Informationstafel

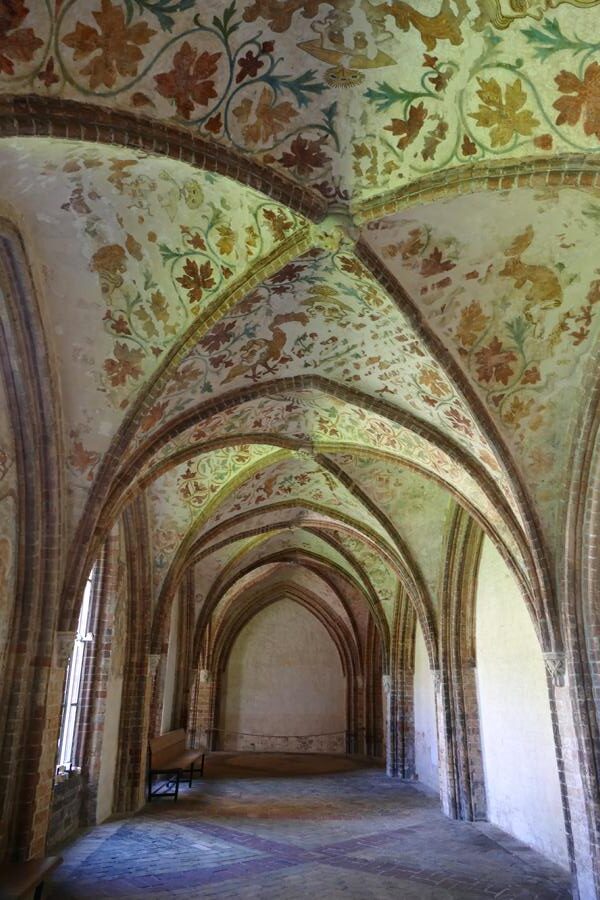

Vom nördlichen Seitenschiff kommt man in den Kreuzgang, den Schwahl. Er ist an der West- und Ostseite mit dem Dom verbunden. Da zum Dom kein Kloster gehörte, wurde der Kreuzgang als Prozessionsgang des Domkapitels genutzt. Er führt um einen Hof, der als Friedhof genutzt wurde. Alle 3 Flügel stammen aus der Zeit um 1310-1320 und haben Kreuzrippengewölbe.

Blick in den Ostflügel.

Gleich rechts die nur mit roten Linien gezeichnete Darstellung des Todes von Maria von ca. 1330. Es liegt an der Wand zur Kanonikersakristei.

Tür zur Kanonikersakristei mit zahlreichen schmiedeeisernen Verzierungen, die auch Engel darstellen.

Daneben ein mit Spitzbogen überwölbter Ausgang im östlichen Flügel.

An der Wand des Domes lehnen zahlreiche historische Grabsteine.

In einer Nische der Domwand hat sich eine Amsel versteckt.

Blick auf die Nordwand des Langhauses mit dem neugotischen Turm im Westen.

Detail der Spitze des Turmes.

Jenseits des Aufgangs im Ostflügel sind die Gewölbe üppig bemalt. Schlusssteine und Konsolen sind aus gebranntem Ton und Kalkstuck. Köpfe von Menschen und florale Motive wurden um 1330 von der gleichen Lübecker Werkstatt geschaffen, die auch die Ausmalung des Chores durchgeführt hat. Nach der Freilegung der Malereien 1883-1891 durch August Olbers, wurden sie restauriert und teilweise ergänzt.

Details der Wandmalereien im Kreuzrippengewölbe..

Blick in den Nordflügel.

Details der Wandmalereien im Kreuzrippengewölbe.

Details von zwei Konsolen.

Die Außenwände zeigen Darstellungen des Lebens von Christus, ausschließlich in roten Linien, wie schon Marias Tod im Ostflügel. Hier jetzt die Kreuzigung und Kreuztragung.

Details der Wandmalereien im Kreuzrippengewölbe.Blick in den Westflügel.

Details der Wandmalereien im Kreuzrippengewölbe.

In roten Linien die Präsentation Jesu im Tempel und die Anbetung der heiligen 3 Könige.

Blick in den Hof mit einer Ausstellung zu Ritualen und Bräuchen im Zusammenhang mit dem Tod in den verschiedenen Weltreligionen: Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus.

Süderdomstraße, historische Häuser an der Südseite des Domes.

Süderdomstraße Ecke Hafenstraße, historisches Haus.

Stadtplan

Rathausmarkt: Auf diesem Platz wurde ab dem 13. Jahrhundert überwiegend mit Vieh gehandelt. Ausgrabungen zeigen aber, daß sich hier wohl vor dieser Zeit eine Kirche mit einem Friedhof befunden hat.

In der Mitte des Platzes steht Brunnen, der von dem Bildhauer Siegbert Amler (1929-2019) gestaltet wurde.

Informationstafel zur Alten Hofapotheke.

Medaillons aus Metall mit dem Hinweis auf die Schleswiger Knudsgilde.

Neben dem Brunnen, neben dem hellgelben Haus, steht das älteste in Schleswig erhaltene Haus. Es wurde im Auftrag des Gottorfer Herzogs Friedrich I. (später König Friedrich I.) errichtet. Von 1517-1952 wurde es als Apotheke genutzt und steht auf dem Fundament des Knudsgildehauses.

Blick in das Innere der alten Apotheke mit den ausgestellten Souvenirs und Geschenkartikeln, sowei den alten Regalen aus Holz mit Apothekergläsern.

Kleine Figuren aus Holz, Wikinger darstellend.

Kerzenleuchter

Historisches Gebäude in neugotischen Stil, Rathausmarkt 12, evt. Alte Schleihalle.

Historische Gebäude am Rathausmarkt.

Östlich des Rathausmarktes befindet sich das Rathaus. Es ist an ein ehemaliges Franziskanerkloster, Graukloster genannt, angebaut. Graukloster wird es wegen der grauen Farbe des Franziskanerhabits genannt.

Gebäude des Klosters. Ursprünglich stand hier ein dänischer Königshof, wie gefundene Granitquader bezeugen. Herzog Abel (1218-1252) schenkte das Gelände dem Franziskanerorden, der das Kloster errichtete. Mit der Reformation löste sich das Kloster auf und König Friedrich I. überließ die Gebäude 1528/29 einer Armenstiftung. Als Rathaus wird es seit 1983 genutzt.

Informationstafel zu den Hexenprozessen in Schleswig und Nennung der Nemen und Sterbejahre der verurteilten Frauen. Warscheinlich wurden sie auf dem Rathausmarkt verbrannt.

Neben dem Rathaus erstreckt sich ein dreiflügeliger Bau um einen nach Norden offenen Hof.

Historische Luftbilder von Schleswig. Unten links das Schloss Gottorf.

Luftbild vom Zentrum mit dem Dom und dem Rathausmarkt.

Luftbild von 1973 vom Gottorfer Schloss und der Schlei.

Kleiner privater Garten mit einem Leuchtturm.

Kleine Häuser in einer der Seitenstraßen.

Weiße Blüten an einem Strauch.

Informationstafel zum Haus Lange Straße 6

Patrizierhaus Lange Straße 6. Sein Erbauer und erster Bewohner war Bürgermeister Johann Adolph Becker. Die Jahreszahl 1695 ist nicht das Jahr der Errichtung des Hauses.

Weitere historische Häuser in der Lange Straße, die nördlich des Domes Richtung Norden führt.

Vor den Häusern kleine Rosenstöcke, Lavendel und ein Fingerhut.

Blüte des Fingerhuts.

Eingang mit historischer Tür aus Holz, Türklopfer und Rosen.

Haus Lange Straße 9. Die Fassade zeigt Elemente des niederländischen Barock. Das Hinterhaus stammt von 1686, das Vorderhaus mit der Fassade von 1735. Es gehörte der Familie Arbo. Am Giebel eine lateinische Inschrift.

Über der historischen Tür das Wappen der Familie Francke, die das Haus 1758 erwarb.

Blick in den Innenhof mit Buchsbaum.

Historisches Haus, Fachwerkbau, Lange Straße Ecke Königstraße.

Historische Tür aus Holz.

Blick in eine kleine Straße mit Rosen vor den Häusern.

Kleine Häuser mit Rosen davor und malerischen Eingängen in der Schlachterstraße, die parallel zum Mühlenbach verläuft. Zum Teil handelt es sich um ehemalige Käpitänshäuser.

Niedrige Fachwerkbauten

Südlich des Domes, in etwa parallel zur Schlei, verläuft die kleine Gasse „Hafengang“ mit zahlreichen kleinen niedrigen Häusern, die häufig als Ferienhäuser vermietet werden, fast immer mit einem kleinen Rosenstock davor.

Margeriten, Rosen, verträumte versteckte kleine Gärten, Kalifornischer Goldmohn.

Blick auf die Schlei mit Booten, Fischernetzen und dem Hafen mit einem Kran.

Blick von der Plessenstraße auf den neugotischen Turm des Domes.

Spaziergang im Stadtpark Königswiesen. Blick auf die Möweninsel in der Schlei. Hier befand sich im frühen 12. Jahrhundert eine Burg. Durch ein Hochwasser mit Sturm im Herbst 2023 wurden hier noch einmal Ziegelsteine und mittelalterliche Keramiken freigelegt. Ab 1739 war hier eine große Kolonie von Lachmöwen nachgewiesen. Heute ist es ein Vogelschutzgebiet.

Stockenten aus der Wiese. -

Blick auf den Gottorfer Burgsee.

Ein Paar Schwäne.

Informationstafeln zum Gottorfer Gartenpfad und dem Gottorfer Schlossgarten. Von den älteren Gärten, wie dem ehemals südwestlich des Schlosses gelegenen Westergarten aus der 2. Hälfte des 16. Jahrnunderts und dem südöstlich gelegenden Alten Garten aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts ist nichts mehr erhalten. Nur das sogenannte „Neue Werk“ blieb in Teilen erhalten. Es entstand unter Herzog Friedrich III. ab 1637 an einem Hang nördlich des Schlosses. Es ist der älteste barocke Garten nördlich der Alpen. Nach und nach wurde er seit 2004 rekonstruiert.

Plan des historischen Schlossgartens zur Zeit des Barock.

Informationsbroschüre zum Schlossgarten.

Schlossallee, die vom Schloss aus einem aufgeschütteten Damm zum Gelände des Gartens führt.

Informationstafel zur Kaskade am Neuwerkgarten

Sie entstand erst in den 1690er Jahren, nachdem der Neuwerkgarten vollendet war. Hier stand ursprünglich eine vom Gärtner Michael Tatter (gest. 1690) errichtete künstliche Grotte mit Nischen, in denen sich Statuen befanden. Seit 1834 steht hier ein klassizistischer Tempel. Im Original erhalten ist die Wassertreppe mit Skulpturen von Delphinen, Muscheln, Schnecken und einem Triton am Anfang der Treppe.

Blick auf den Herkulesteich und das Globushaus im Hintergrund.

Informationstafel zum Herkulesteich.

Riesige Statue des Herkules im Kampf mit der siebenköpfigen Hydra – eine Kopie von 1996. Geschaffen warscheinlich von Cornelis van Mander (1611-1657). 1637 beauftragte Herzog Friedrich III. den Botaniker Johannes Clodius (1584-1660) mit dem Bau des Neuwerkgartens. Es entstand zuerst der Herkulesteich mit einem halbkreisförmigen, nach Norden ausgerichteten Parterres und einer ersten Terrasse nach einer Böschung. Zusätzlich zu den Wasser speienden Köpfen der Hydra, befanden sich in den Ecken des Teiches 4 weitere Brunnen.

Blühende weiße Pfingstrosen im halbkreisförmigen Parterre.

Blick vom Parterre auf das neue Globushaus von 2005. Entworfen vom Architekturbüro Hirmer & Sattler und Albrecht. Das alte Globushaus mit seiner im Museum präsentierten Architektur, war 1655 fertiggestellt worden und bot einen repräsentativen Rahmen für Festlichkeiten. Das Globushaus erlitt starke Beschädigungen, als man den Globus 1717 als Geschenk an Zar Peter den Großen nach Sankt Petersburg gab – als Dank für die Unterstützung im Nordischen Krieg. Als es dann über 50 Jahre dem Verfall preisgegeben war, wurde es 1768 abgerissen.

Blick vom Parterre Richtung Herkulesteich. In den Beeten befanden sich früher zahlreiche exotische Pflanzen, wie der Pflanzenatlas „Gottorfer Codex“ vom Hamburger Blumenmaler Hans Simon Holtzbecker (1610-1671) belegt.

Blick Richtung Norden zu den Terrassen am Hang, wobei die letzten 4 Terrassen erst 1662 durch Gärtnermeister Michael Tatter (gest. 1690) angelegt worden waren, im Auftrag von Herzog Christian Albrecht (1641-1695).

Steigt man zum Globushaus hinauf, hat man einen guten Blick auf den Herkulesteich und das Parterre. Es ist durch Wege in 4 Segmente unterteilt, in denen ursprünglich Statuen die 4 Jahreszeiten in Kombination mit den 4 Lebensaltern darstellten. Rundherum, auf der Böschungsmauer standen einst 12 vergoldete Büsten der Vorfahren der Herzöge.

Im Globushaus das Modell des ursprünglichen Gebäudes von Felix Lühning.

Holzmodell des Globus – eine Rekonstruktion von Felix Lühning.

Raum mit dem 2005 geschaffenen Nachbau des Gottorfer Riesenglobus im Globushaus. Er ist 3 Meter im Durchmesser, begehbar und galt als Wunderwerk der Technik. Er ist das älteste Planetarium der Welt und entstand 1650-1664 im Auftrag von Herzog Friedrich III. Die Konstruktion oblag dem Hofgelehrten und Bibliothekar Adam Olearius (1599-1671) – der warscheinlich auch das originale Globushaus entworfen hat, ausgeführt wurde es vom Büchsenmacher Andreas Bösch aus Limburg. Das Original befand sich bis zu einem Feuer 1747 in der Kunstkammer in Sankt Petersburg. Damals wurde das Original weitestgehend zerstört. Auch in Sankt Petersburg steht in der rekonstruierten Kunstkammer eine Rekonstruktion des Globus.

Geöffnete Eingangstür des Globus, bemalt mit einem Wappen, welches von nackten Kindern gehalten wird.

Details vom Äußeren des Globus. Nubien, Meeresungeheuer, Teile Südamerikas, Teile Mauretaniens.

Teile vom Inneren des Globus, wie damals das Original, als Sternentheater hergestellt. Die Sternbilder drehen sich um einen herum, während man im Inneren des Globus sitzt.

Blick von der Aussichtsterrasse des Globushauses auf die Terrassen des Gartens im Norden.

Blick von oben auf den Herkulesteich, hinten links der Wikingturm, hinten rechts das Dach vom Schloss Gottorf.

Blick von links nach rechts über die 4 Segmente des Parterres mit den durch Buchsbaum umgebenen Beeten.

Zwei Beete mit den Spiegelmonogrammen Herzog Christian Albrechts und seiner Gemahlin Friederike Amalie aus beschnittenem Buchsbaum in weißem Kies. Ein Zustand wie er 1690 war. Diese Beete befinden sich auf der gleichen Höhe wie das Globushaus.

Informationstafel zur Ausstellung im Globushaus von dem Medienkünstler Ingo Günther (1957-) mit dem Titel „Worldprocessor“ mit illuminierten Globen.

Weinbergschnecke

Im rekonstruierten Barockgarten stehen heute moderne Skulpturen, wo einst Statuen von Göttern und Helden standen.

Jeweils zwei Treppenläufe flankieren die Wasserkaskaden bis ganz oben, wo eins die Amalienburg stand.

Blick zurück von der ersten Terrasse Richtung Süden zum Globushaus und dem Schloss.

Exotische Pflanzen gibt es vereinzelt auch heute wieder – Apfelsinenbaum.

Rückweg von oben auf der Westseite der Terrassen mit Blick auf die von beschnittenem Buchsbaum eingerahmten Rasenflächen.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.