Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Oranienbaum, Dessau, Wörlitz und Wittenberg 26. – 28.07.2014

-

Coswig: Der Name Coswig leitet sich von dem altsorbischen Wort cos = Amsel ab – daher übersetzt eigentlich Amselgegend. Rathaus mit Marktplatz

Schloss

Überquerung der Elbe

Blick auf Hotel „Elbterrassen Wörlitz“. -

Oranienbaum: Das Wendendort Nischwitz (1179 erstmals urkundlich erwähnt), der ursprünglich nur aus wenigen Bauten bestand, wurde 1673 in Oranienbaum umbenannt. Die niederländische Prinzessin Henriette Catharina von Oranien-Nassau (1637-1708), durch Heirat Fürstin von Anhalt-Dessau, fand offenbar Gefallen an der Lage des Ortes. 10 Jahre später, 1683 wurde mit der Neugestaltung des Ortes auch Schloss und Park errichtet. Das niederländisch beeinflusste Ensemble ist bis heute weitgehend erhalten geblieben.

Die Orange ist das Symbol der Oranier, jener Herrscher, die als Generalstatthalter der Niederlande während des Befreiungskampfes gegen die habsburgische Herrschaft eine bedeutende Rolle spielten. Im Jahre 1659 heiratete Fürst Johann Georg II. von Anhalt-Dessau die Prinzessin Henriette Catharina von Nassau-Oranien. Da der große Kurfürst mit der älteren Schwester von Henriette verheiratet war, dürfte die Vermittlung dieser Ehe auf ihn zurückzuführen sein. Damit wurde eine über hundert Jahre währende Verbindung beider Häuser begründet.

Oranienbaum gehört gehört zum Gartenreich Dessau-Wörlitz und ist ebenso seit dem Jahr 2000 Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes. Das ganze Gebiet resultiert aus den umfassenden, vom Geist der Aufklärung bestimmten Reformbemühungen des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817). Die an englischen Beispielen orientierte, an der Antike geschulte Idee eines von universellem und humanistischen Geist durchdrungenen Staatsgebildes, umfasste nicht nur alle zivilisatorischen und kulturellen Bereiche des kleinen Musterstaates, sondern fand zugleich auch ihren Niederschlag in weiten Teilen der Landschaft. 142 qkm, etwa ein Viertel der durch den Fürsten Franz ursprünglich realisierten „Landesverschönerung“, hat sich bis heute erhalten.

Korso historischer Autos vor dem Schloss.

Schloss und Park:

die Neugestaltung von Schloss und Park war Aufgabe des niederländischen Baumeisters Cornelis Ryckwaert. Bauherrin war die mit Fürst Johann Georg II verheiratete Henriette Catharina von Oranien-Nassau.

Es entstand eine dreiflügelige Schlossanlage, ein Typus der sich gegenüber den eher als Festungsbauten gedachten 4-flügeligen Anlagen begann durchzusetzen. Nach dem Tode Ryckwaerts (1693) wurden Kavaliershäuser, Wirtschaftsgebäude und Stallungen in Fachwerkkonstruktion angefügt.

Nach dem Tode des Fürsten wählte Henriette Oranienbaum als Witwensitz. Schloss Oranienbaum wurde als barocker Bestandteil vom Fürsten Franz in sein Gartenreich integriert. Es wurde zu späterer Zeit von ihm als Jagdschloss benutzt.

Von der Straße kommend schaut man in den großen Ehrenhof.

Im Tympanon des Zentralbaus das Allianzwappen von Nassau-Oranien und Anhalt-Dessau.

Seit einiger Zeit wird die Orangenzucht in Oranienbaum wiederbelebt. Bis zu 550 Orangenbäume waren hier einst vorhanden. Sie stehen heute wieder als Kübelpflanzen im Park.

Gartenfassade des Schlosses.

Blick über die Zentralachse des Parks Richtung Delphinbrunnen.

Durch Bebauung gingen die seitlichen Teile des Parks im 20. Jahrhundert verloren.

Nachdem im nahegelegenen Wörlitz ein großer Landschaftsgarten entstanden war, sind auf Veranlassung des Fürsten Franz (Henriettes Urenkel) in den Jahren 1793-1797 der barocke Inselgarten und das angrenzende Gebiet als chinesischer Garten umgestaltet worden. In seiner Geschlossenheit und seinem Erhaltungszustand ist dieser Garten von herausragender Bedeutung in Mitteleuropa. Weithin sichtbar erhebt sich eine Pagode, die als Aussichtsturm zugänglich ist. Der Entwurf wurde angeregt durch eine Publikation des englischen Landschaftsarchitekten Sir William Chambers und seinen Pagodenbau in Kew Gardens bei London.

Brücken führen über künstliche Wasserläufe und führen zu einem Teehaus auf einem Findlingssockel.

Blick in die Deckenmalerei. 3 Räume, von deren Einrichtung leider nach dem 2. Weltkrieg verlogen ging.

Inneres des Schlosses: Teesaal mit kostbaren holländischen Ledertapeten. In einer Nische ein Delfter Fliesentisch. Der Raum dient repräsentativen Zwecken und war dazu geeignet,im Sinne einer Kunstkammer kostbare Sammlerstücke zu präsentieren.

Mehrere Räume, in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts im chinesischen Stil umgestaltet wurden.

Sommerspeisesaal: Im Souterrain gewölbter, mit hunderten, holländischen Fliesen dekorierter Saal. Etwa die Hälfte der Fliesen zeigen bildliche Motive, überwiegend biblische Szenen, aber auch spielende Kinder. Große Fliesenbilder zeigen die Planetengottheiten. -

Stadt:

Vom Schloss kommend, ahnt man die schachbrettartige Anlage der Stadt. Zunächst war die Stadt nur so breit wie Schloss und Garten zusammen. Die zentrale Straßenachse führt vom Schloss zum zentral gelegenen, quadratischen Marktplatz. Er wurde 1995 in seiner Originalgestalt wieder hergestellt.

Der Orangenbaum in der Platzmitte, spiegelbildlich zum Delfinbrunnen im Park angeordnet, ist Sinnbild der oranischen Familie und wurde später zum Wappen der bürgerlichen Stadt Oranienbaum. 9 goldene Orangen trägt der Baum, Symbol für die 9 fürstlichen Kinder. Die oberste Orange ist etwas größer gestaltet. Sie symbolisiert den Thronfolger Leopold, der als „Alter Dessauer“ (berühmter preußischer General) bekannt geworden ist.

In den Ecken des Marktplatzes sind Schmuckplatten im Boden eingelassen, die die in der jeweiligen Marktecke feilgebotenen Waren anzeigen.

Ehemalige Likörfabrik Friedrich am Markt.

Häuser aus der Zeit des Jugendstils.Stadtkirche: das ursprüngliche Bethaus wurde zu klein und so wurde 1707 der Grundstein für diese Kirche gelegt, 1712 eingeweiht. Elliptischer Grundriss, dadurch wird ein enges Miteinander architektonisch inszeniert. Ca. 400 Sitzplätze. Der Baumeister bis heute unbekannt. Die auf halber Höhe umlaufende Galerie weist auf hugenottische Vorbilder hin. Die Empore wird getragen von toskanischen Säulen, über der Emporen-Brüstung ionische Säulen.

Links und rechts vom Altarraum befinden sich die Fürstenstühle. Diese räumliche Anordnung erfolgte erst 1905/06. Ursprünglich standen beide Hälften des Fürstenstuhls in einem Stück neben der nördlichen Eingangstür. Ihr gegenüber befand sich die Kanzel, bewusst gewählt als Symbol für die weltliche Macht gegenüber dem geistlichen Wort. Die Kanzel stand frei im Raum und verwies deutlicher auf die zentrale Bedeutung des Wortes im reformierten Gottesdienst. Diese Symbolik wurde durch die Teilung des Fürstenstuhls verfälscht.

Erst 1766/67 Einbau einer festen Orgel, finanziert aus dem Erlös einer Lotterie. Orgelprospekt des Zimmermannes W.I.L. Nickolaus ist reich mit Rokoko-Ornamenten verziert. 1906 ersetzte man das Innenleben der Orgel komplett durch ein eher romantisch gestimmtes Orgelwerk, der kleinen Dessauer Manufaktur Fleischer und Kindermann.

Tabakpflanze und Trockenböden zum Trocknen der Tabakblätter. Fürstin Henriette hatte 1693 eine erste Tabakplantage und ein Brauhaus errichten lassen. Zum Tabakanbau gesellten sich im 19. Jahrhundert erste Fabriken, die im größeren Umfang Tabak weiterverarbeiteten. -

Dessau

Stadt- und Schlosskirche St. Marien: erbaut ab 1506-1523 von Ulrich von Schmiedeberg im Stil der norddeutschen Backsteingotik. 3-schiffige Hallenkirche. Der Turm gilt als typisch für die Region.

In dem auch als Schlosskirche benutzten Bau wurde 1738 durch Leopold I. (der „Alte Dessauer“), hier die Gruft der Fürsten zu Anhalt-Dessau angelegt.

1945 wurde die Kirch bis auf die Umfassungsmauern zerstört. Dabei wurden Gruft, das gesamte Kircheninnere incl. einiger Gemälde aus der Cranach-Werkstatt vernichtet. 1990 begann der Wiederaufbau.Vor der Kirche ein Denkmal von Leopold I.

Der Innenraum der Kirche trägt kein hochragendes gotisches Gewölbe mehr, sondern eine schlichte, eher an die Romanik erinnernde, braune Holzbalkendecke. Die Wände sind nicht mehr verputzt, sondern geben auf dem freien Ziegel- und Feldsteinmauerwerk beredtes Zeugnis sowohl von einer wechselvollen Geschichte. Heute wird der Bau als Veranstaltungsraum genutzt.

Johannbau: bauliches Überbleibsel des Dessauer Schlosses. Bereits seit 1341 als Fürstensitz nachweisbar. Erbaut unter Fürst Johann IV. Beherbergt es heute das Stadtmuseum. Von der einst 4-flügeligen Schlossanlage, die zwischen 1530 und 1577 errichtet wurde, steht nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges, den 1948 abgetragenen und 1958 gesprengten Flügeln nur noch der 1996 wieder aufgebaute Westflügel. Seinen Namen hat er vom fürstlichen Bauherrn.

Auf der Hofseite ein architekturgeschichtlich bedeutender Treppenturm, der wenig später am berühmten Wendelstein des Torgauer Schlosses imitiert wurde.

Die markanten rundbogigen Zwerchhäuser des Daches sind als „welsche Giebel“ charakteristisch für die frühe Renaissance.Rathaus: An der Seitenfront des Rathauses steht die Dessauer Friedens- und Freiheitsglocke. Wie in Leipzig und anderen Städten der DDR fanden auch in Dessau im Herbst 1989 Friedensgebete mit anschließenden Demonstrationen statt. Gleichzeitig bildete sich eine Initiative gegen Staatssicherheit und die Herrschaft der SED. Ihr Verdienst ist es u.a., die 1990 in der Dessauer Magnetbandfabrik lagernden Waffen der „Kampftruppen der Arbeiterklasse“ vernichten zu lassen. Im Jahr 2000 wurde aus diesem eingeschmolzenen, mehr als 4 Tonnen schweren Klotz die Friedensglocke gegossen.

Das jetzige Rathaus entstand an der Stelle der zu klein gewordenen Vorgängerbauten 1899-1901 im Stil der Neorenaissance. Der Turm ist über 70 m hoch und bekrönt von einer geschweiften Haube mit 3 Ecktürmchen mit Umgang. Kriegszerstört wurde der Bau 1952 in vereinfachter Form neu errichtet. Vor dem Rathaus verläuft die platzartige Zerbster Straße, seit Jahrhunderten Bestandteil der in nord-südlicher Richtung verlaufenden Alten Salzstraße.

Historisches Arbeitsamt: bedeutendes Zeugnis der Bauhausarchitektur. Bei der Ausschreibung für das Gebäude setzte sich 1927 Walter Gropius, Begründer des Bauhauses, gegen die nicht minder bedeutenden Architekten Hugo Häring und Bruno Taut durch. 1929 fertig gestellt, mit gelben Ziegeln verkleidet. Langgestreckter 2-geschossiger Trakt für die Verwaltung und vorgelagerter, halbkreisförmiger Flachbau für den Publikumsverkehr. Separate Eingänge nach Geschlecht oder Berufsgruppe, dienten der Bewältigung des Besucherandrangs.

Anhaltisches Theater: seit 1794 fand in Dessau regelmäßiger Theater-Spielbetrieb statt. Die zerstörten Vorgängerbauten wurden 1938 durch einen Neubau ersetzt, der damals einer der modernsten und größten Bühnen der Zeit war.

Plattenbauten ideenreich bemalt.Bauhausgebäude: gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Ursprung des Bauhauses lag in Weimar. Aus finanziellen und politischen Gründen (Lehrer, Schüler und Förderer des Bauhauses galten als links und internationalistisch), zog die Institution 1925 von Weimar in das industriell geprägte Dessau. Noch im gleichen Jahr begann der Neubau des Bauhausgebäudes nach Entwürfen von Walter Gropius privatem Architekturbüro. 1926 eingeweiht beherbergt es die Hochschule für Gestaltung und die Gewerbliche Berufsschule.

Die Gebäudeteile sind wie in einem „Baukasten“ einzeln und ergeben aber durch ihre Schachtelung eine gemeinsame ästhetische Einheit.

Das Areal besitzt keine zentrale Ansicht. Um die Gestalt der Baukörper erfassen zu können, muss man das gesamte Gelände begehen.

Von der Straße aus kommend sieht man den 3-stöckiger Werkstättentrakt mit Glasvorhandfassade für die praktischen Arbeiten rechts. Links im Nordflügel befanden sich Unterrichtsräume der Berufschule, zu denen ein 2-stöckige Brücke führt. In ihr befand sich die Verwaltung und bis 1928 das Direktorenzimmer von Gropius.

Unterquert man den Brückenbau erschließt sich weiter Hof.

Von hier aus links wieder der Werkstättentrakt und rechts ein Zwischenbau, der Mensa, Bühne und Aula enthält.

Dieser Zwischenbau verbindet die verschiedenen „Bausteine“ mit einem Wohn- und Ateliergebäude mit Balkonen. Es handelt sich um ein modern eingerichtetes Wohnturm für einen kleinen Teil der Studierenden. Es handelt sich um eines der Studentenheime, das erste, welches direkt in eine Hochschule integriert wurde.

Im hinteren Bereich, auf der der Straße abgewandten Seite befinden sich weitere Werkstätten.Ein Laden bietet Bauhaus-Design zum Kauf an.

Wir nehmen an einer Führung durch das Bauhausgebäude teil.

Getreu der Prämisse, dass Architektur und innere Gestaltung als Gesamtkunstwerk untrennbar miteinander verbunden sind, stammt auch die Innenausstattung aus eigenen Werkstätten. Das Staatliche Bauhaus war als eine funktionale Arbeitsgemeinschaft konzipiert. Grenzen zwischen Handwerk und Kunst verwischten sich und die traditionell getrennten Zweige der Bildenden, Angewandten und Darstellenden Künste wurden miteinander verknüpft.

Der Zwischenbau mit Multifunktionsaula bzw. Festsaal von Innen.

Die Mensa.Die Deckengestaltung im Detail wie ein abstraktes Gemälde.

Das berühmte Treppenhaus vom Bauhaus, 1932 von Oskar Schlemmer in einem Gemälde verewigt.

Direktorenzimmer in der Brücke von Walter Gropius. Aus finanziell-organisatorischen Gründen trat Gropius 1928 zurück. Hannes Meyer übernahm und begründete eine eigene Architekturabteilung. Er wurde aus politischen Gründen entlassen und 1932 folgte Mies van der Rohe. Nach der Schließung des Bauhauses in Dessau noch im selben Jahr, führte Mies van der Rohe das Bauhaus noch bis zum Herbst privat in Berlin weiter.

Bis 1945 diente das Gebäude als Landesfrauenarbeits- und NS-Amtswalterschule sowie den Junkerswerken und dem Baustab des Rüstungsministers Albert Speer.

Nach dem Krieg diente es als Lazarett und Berufsschule. Erst im Zuge seiner Aufnahme in die zentrale Denkmalliste der DDR 1974 begann eine umfassende Restaurierung.

Heute beherbergt es die 1994 begründete „Stiftung Bauhaus“.

Meisterhäuser:

Haus László Moholy-Nagy: Moholy-Nagy war Maler und Bauhaus-Lehrer, Assistet von Gropius. Gropius und sein – so spöttelte Oskar Schlemmer – „Ministerpräsident“ Moholy-Nagy, prägten damals den neuen Kurs des Bauhauses. So hatte die Einrichtung seiner Wohnung die größten Übereinstimmungen mit den innenarchitektonischen Intentionen von Gropius. Im Juni 1928 verließ Moholy-Nagy mit seiner Frau das Haus Nr. 2.

In dem als Doppelhaus mit Haus Feininger gestaltenen Bau befindet sich heute das Kurt-Weill-Zentrum.

Haus Muche: Das nächste Doppelhaus enthielt die Wohnungen von Georg und El Muche sowie von Oskar und Tut Schlemmer.

Haus Schlemmer:

Kornhaus: Restaurant „Elbeblick“. An der Stelle eines abgetragenen Kornspeichers wurde hier 1929/30 von dem Bauhäusler Carl Fieger in Stahlskelettbauweise diese Elbterrasse mit idyllischem Biergarten errichtet. -

Wörlitzer Park:

Der Park wurde von 1769 bis 1773 angelegt und bis 1813 erweitert; er gilt als einer der ersten und zählt zu den größten deutschen Landschaftsparks nach englischen Vorbild. Gleichzeitig hatte der Park einen Bildungsauftrag, der sich über Architektur, Gartenkunst und auch Ackerbau erstreckte.

Die Anlage ist in ihrer Gesamtheit gut erhalten und wurde von der UNESCO 2000 als Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches in das Verzeichnis des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Der Park wurde am Wörlitzer See, einem Seitenarm der Elbe, angelegt. Er erstreckt sich insgesamt über eine Fläche von 112,5 Hektar und schließt sich direkt an die Stadt Wörlitz an.

Den Garten entwarf der Hofgärtner Johann Friedrich Eyserbeck.

Marstall: 1775/76 errichtetes, neugotisches Backsteingebäude von der Kirchgasse aus gesehen. Neben den Ställen waren hier Knechtswohnungen, Wagenremise und Futterlager untergebracht.

Rund um den Kirchhof der St. Petrikirche entwickelt sich über die gesamte Wörlitzer Bauzeit ein neugotisches Bauensemble.

Den östlichen Abschluss des Kirchhofes bildet das Graue Haus, ein mit Zierwerk versehenes geputztes Backsteingebäude. Es wird auch als Haus der Fürstin oder Graues Kloster bezeichnet. Es wurde 1789/90 nach einer Anregung von Sheffield Place in Sussex an die Stelle der ehemaligen Probstei gebaut. Es diente als privater und für Besucher unzugänglicher Lebensbereich der Fürstin Luise, die 17 Jahre lang, in dem seit Anbeginn öffentlichen Schloss den Besucherstrom hatte ertragen müssen.

Rechts sieht man die Außenmauer der Kirche St. Petri.

Küchengebäude mit Sommersaal und Gastwirtschaft entstand 1770/71 gleichzeitig mit dem Schloss. Der Funktionsbau ist mit einem unterirdischen Gang mit dem Schloss verbunden. In dem von Erdmannsdorff auf rechteckigem Grundriss errichteten Haus befanden sich Wohnstuben, Fremdenzimmer, Waschhaus und andere Wirtschaftsräume. Ferner diente der Sommerspeisesaal der Überwinterung der nicht frostsicheren Pflanzen im Park.

Auf dem Kirchhof steht ein 4,50 m hoher neugotischer Brunnen, 1787 aufgestellt.

Der Sarkophag aus Sandstein vor der Kirche, wurde 1785/87 nach Entwürfen von Erdmannsdorff errichtet. Er erinnert an die aus hygienischen Gründen umgebetteten Gebeine des Friedhofs, der sich ursprünglich hier befand.

Die ursprünglich romanische Kirche St. Petri, wurde im Jahr 1200 von Markgraf Albrecht dem Bären geweiht. Nach einer Erweiterung im 15. Jh. und einer Turmerhöhung im 16. Jahrhundert, erhielt sie unter der Bauleitung von Georg Christoph Hesekiel zwischen 1805-09 ihr heutiges englisch-neugotisches Äußeres. Die anhaltische Fürsten stellten sich bereits Ende der 1520er Jahre auf die Seite der Protestanten, so dass Martin Luther schon 1532 vor den askanischen Fürsten in der Wörlitzer Kirche predigen konnte.Turm 66 m hoch.

Inneres: Orgelprospekt, die Emporen, die Fürstenloge und der Fußboden stammen aus der Zeit der Umgestaltung der Kirche unter Hesekiel. Mehrere aus dem 16. Jahrhundert stammende Epitaphe. Sie wurden zu Ehren von vermögenden Wörlitzer Bürgern, die für die Kirche größere Summen gespendet hatten, angebracht.

Die Kanzel wurde 1808 vom Wörlitzer Zimmermannsmeister Friedrich Naumann angefertigt. Er verwendete hierfür heimische Hölzer wie Birnbaum, Schwarzpappel, Taxus und Eiche.

Der Altar ist das Geschenk eines italienischen Fürsten an Fürst Franz, der ihn seinerseits der Kirche schenkte.

Südportal mit 2 romanischen Säulen, die sich erhalten haben.

Vom Zedernberg, der durch die Ausschachtung des Schwanenteichs entstand, hat man einen ersten Blick auf den Schwanenteich und das Schloss. Es handelt sich um den frühesten klassizistischen Schlossbau auf dem europäischen Festland. Entstanden zwischen 1769-73 nach Plänen von Erdmannsdorff. Vorher stand hier ein barockes Jagdschloss, welches abgerissen wurde.

„Zum Eichenkranz“ einer der wertvollsten historischen Gasthöfe in Deutschland. 1785/87 als Gästehaus des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, nach Vorgaben von Erdmannsdorff in der Form eines Torhauses errichtet.

Blick vom Eingang zu Neumarks Garten über den Wörlitzer See zum Schloss. Rechts daneben der Kirchturm von St. Petri.

Neumarks Garten wurde erst später zur Insel. Ursprünglich war er ein Wirtschaftsgarten. Seinen Namen erhielt er von seinem ersten Pfleger, dem Gärtner Johann Christian Neumark (1741-1811). Man betritt die Insel von Süden über die Brücke am Eisenhart. Der Eisenhart erhielt seinen Namen nach dem eisenhaltigen Raseneisenstein, mit dem das den Eingang zum Garten bildende Brückenbauwerk als künstliches Felsengebilde verkleidet ist. Die Blendbogenmauer mit Spalierobst, verbirgt Wirtschafts-, Wohn- und Kellerräume der früher hier beschäftigten Gärtner.

Oben stehen zwei von Erdmannsdorff errichtete Pavillons.

Durch eine Pergola betritt man den Garten. Am Ende eine Gipsnachbildung der antiken Statue des Betenden Knaben.

Wege durch das 1783/84 angelegte Labyrinth. Das Wörlitzer Labyrinth ist eine Allegorie auf das menschliche Leben zu verstehen.

Übersetzen mit der Roseninselfähre am nördlichen Ende von Neumarks Garten. Die Roseninsel existiert in ihrer heutigen Form erst seit 1908. Ihre Erstgestaltung mit einer Fischerhütte als Insel der Fürstin, wurde bei dem Hochwasser 1770/71 zerstört.

In der Ferne links das 1798/99 errichtete Palmenhaus und rechts der Floratempel.

Angekommen in Schochs Garten gehen wir über die Wolfsbrücke (über den Wolfskanal). Die Brücke wurde 1811 aus Sandstein mit Eisengeländer errichtet. Im Hintergrund immer wieder das Schloss.

Blick Richtung Venustempel.Führung durch das Gotische Haus. Das Gotische Haus zählt zu den frühesten und besterhaltenen neogotischen Architekturen auf dem europäischen Kontinent. Entstand zwischen 1773-1813 in mehreren Bauetappen nach Entwürfen und Vorgaben des Fürsten Franz, Erdmannsdorff und Hesekiels. Zunächst als Wohnhaus für den Gärtner vorgesehen, wurde es später für den Fürsten Abbild und Vergegenwärtigung eines vergangenen, vermeintlich idealen Zeitalters.

Wie die anderen neugotischen Bauwerke in Wörlitz ist das private Refugium, Museum und Studienstätte des Fürsten. Die eigentliche Anregung stammte wieder aus England (Walpoles Strawberry Hill), aber bei der Kanalfront war die venezianische Kirche Madonna dell’Orto das Vorbild. Die später errichtete Gartenseite orientierte sich am englischen Tudorstil.

Den 1790 entstandenen nordwestlichen Neuen Turm entwarf Erdmannsdorff nach dem Vorbild eines Erkers am Breslauer Rathaus. Im Gotischen Haus lebte der Fürst privat mit der ihm zur linken Hand angetrauten Gärtnerstochter Luise Schoch und ihren 3 Kindern. In den Nebengebäuden am Gotischen Haus waren ursprünglich auch Nutztiere untergebracht, die die Rasenflächen der Umgebung kurz halten sollten.

Im Inneren 14 weitgehend original neugotisch eingerichteten Räume mit u.a. einer einmaligen Sammlung mit über 200 herausragenden, hauptsächlich aus der Schweiz stammenden Glasgemälden vom ausgehenden 15. bis zum 17. Jahrhunderte. Altdeutsche Gemälde u. a. von Lucas Cranach sowie zahlreiche historische Bildnisse, Waffen und kunsthandwerkliche Objekte schufen im Gotischen Haus eine Atmosphäre, die den Geist des ausgehenden Mittelalters atmen sollte.

Zimmer neben dem Eingang: Einbauten entstanden im ausgehenden 16. Jh. und wurden aus dem Schloss Dessau hierher versetzt. Schule von Lucas Cranach (der Ältere): Adam und Eva. Kassettendecke mit Sibylle. Personifikation der Intelligenz und der Ausdauer (Perseverantia).

Die Kupferstiche im Pomologischen Kabinett (Obstkammer) des Gotischen Hauses zeigen Darstellungen der Malereien Raffaels in den Loggien des Vatikan.

„Kirchensaal“: programmatisch auf das Mittelalter ausgerichteter Raum. Gotische Dome (Florenz, Mailand, Paris etc.) und Kirchenväter.

Decke des Wohnzimmers

Rittersaal

Geistliche KabinettDecke mit anhaltinischen Wappen

Speiseraum: Blaue Bohlenwände, Holzpaneele, eine bemalte und mit Grafiken behängte Decke. Umrahmt ist das Deckengemälde von 18 farbigen Reproduktionsstichen von Francesco Bartolozzi (1728–1813) nach Bildnissen Hans Holbeins d. J. (London 1792). Besondere Bedeutung haben die Glasgemälde des 15. bis 17. Jahrhunderts im gotisch gestalteten Fenster. Hier auch der Schwedenkönig Gustav Adolf zu Pferde.

Blick über den Wolfskanal und den Obstgarten Richtung Floratempel.

Floratempel, 1796-98 errichtet, das letzte Werk von Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff in den Wörlitzer Anlagen. Als Anregung diente ihm das Casino im Park von Wilton in Großbritannien.

Kettenbrücke 1781. Sie gehört zu der sogenannten romanischen Partie in den Wörlitzer Anlagen.Venustempel, benannt nach dem im Inneren aufgestellten Gipsabguss einer Venus Medici. Entwurf Erdmannsdorff, 1794 errichtet.

Blick vom Wall, der die Gartenanlage umgiebt in die Landschaft.

Blick zur Weißen Brücke.

Monument auf dem Hochwasserwall. „Ahnenhalle“ errichtet durch Leopold I., Fürst von Anhalt-Dessau, genannt „Der Alte Dessauer“ (* 3. Juli 1676 in Dessau; † 7. April 1747 in Dessau). Eine aus Rom stammende antike Granitsäule bekrönt das zwischen 1801-05 errichtete Bauwerk mit unregelmäßig, achteckigem Grundriss. Im Inneren befinden sich von Friedemann Hunold geschaffene Reliefbrustbilder der Vorfahren des Fürsten Franz. Wir befinden uns hier auf der Hauptachse zum Schloss.

Goldene Urne: gestaltet 1768 nach einem Entwurf von Erdmannsdorf, handelt es sich um das Grabmal der verstorbenen ersten Tochter des Fürstenpaares. Oberhalb der Urne auf dem Wall, befindet sich ein Ruhesitz, vom dem man den Sichtfächer u.a. zur Kirche und zur Synagoge erleben kann. Dieses gleichberechtigte Nebeneinander der beiden Gotteshäuser symbolisiert die aufgeklärt tolerante Politik des Fürsten als Gestaltungsprinzip.Wachhaus zum Pferde, 1769 von Erdmannsdorff entworfen. 2-geschossige Sandsteinfassade, dem römischen Grabmal der Familie Serena in Tivoli bei Rom nachempfunden. Es dienste Hochwasserschutzzwecken.

Schwäne

Wurzelhaus, 1785, ein als Badehütte genutztes mit Borke und Stroh verkleidetes Fachwerkgebäude.

Am gegenüberliegenden Ufer die Synagoge.

Direkt am Anleger der Amtsfähre die 1782 von Pfeifer geschaffene Kniende Venus. Es handelt sich um eine Kopie aus der Villa Medici.

Die Synagoge wurde 1787-90 von Erdmannsdorff errichtet. Sie ist inspiriert vom Vestatempel in Rom (nach neueren Forschungen eher der Herkules Viktor-Tempel) und Ausdruck der toleranten Politik des Fürsten. Die Innenausstattung wurde 1938 vernichtet, das Bauwerk selber konnte durch das entschiedene Handeln des damaligen Gartendirektors Hans Hallervorden erhalten werden, es kostete ihn allerdings seine Stellung. Im Erdgeschoss hat sich das jüdische Ritualbad (Mikwe) erhalten.

Schloss 1769-1773 nach Plänen von Erdmannsdorff erbaut. Im Zuge des Neubaus eines klassizistischen Landhauses wurde auch die barocke Gartenanlage umgestaltet. Um freie Sichtachsen zum Schloss zu schaffen, wurden Teile des alten Ortes, sowie die Kaplanei und Probstei abgerissen. Bei dem Landhaus handelt es sich um das früheste klassizistische Schlossbauwerk auf dem europäischen Festland. -

Wittenberg:

1180 erstmals urkundlich erwähnt. Wittenberg ist Beispiel einer planmäßigen Ortsgründung im eroberten Slawengebiet an strategisch wichtiger Stelle. 1261 Residenz des Herzogtums Sachsen-Wittenberg, ab 1293 Stadtrecht. Die askanischen Herzöge verfügten zwar über keine bedeutenden Machtmittel, wurden aber trotzdem von Kaiser Karl IV durch die „Goldene Bulle“ in den Stand von Kurfürsten erhoben und hatte damit das Recht zur Wahl des deutschen Kaisers. Im 14. Jahrhundert löste eine autonome Stadtverfassung die bisherige landesherrliche Ordnung ab. Bis 1450 entstand eine massive Zwingeranlage zur Verteidigung der Stadt und 1422 erlosch das Geschlecht der Askanier von Sachsen-Wittenberg mit Albrecht III. Die Kurwürde ging an den Markgrafen von Meißen aus dem Hause der Wettiner über. Entscheidend für Wittenbergs Zukunft war die Gründung der Universität 1502. Von ihr ging gut ein Jahrzehnt später Luthers Reformation aus. Luthers reformatorisches Gedankengut fand in weiten Teilen Europas Widerhall und zog viele Studenten in die noch relativ kleine Stadt. Die Folge war eine rege Bautätigkeit. Auch für Drucker und Verleger wurde die Stadt zu einem lukrativen Betätigungsfeld. Es war die Glanzzeit der Stadt. Doch schon ein Jahr nach Luthers Tod waren die Existenz von Reformation und Universität auf das äußerste bedroht, als Kaiser Karl V. In der Schlacht bei Mühlberg 1547 zusammen mit seinem Bundesgenossen, dem Albertiner Herzog Moritz von Sachsen, das Heer der im Schmalkaldischen Bund vereinigten Protestanten vernichtend schlug. Mit dem Ende des Schmalkaldischen Krieges endete auch Wittenbergs Stellung als kurfürstliche Residenz. Im 7-jährigen Krieg (1756-1763) kam das Unheil: eine heftige Beschießung durch die Reichsarmee zur Befreiung der Stadt von preußischer Besetzung zerstörte fast alle Häuser in der westlichen Stadt und ließ auch Schloss und Schlosskirche mit dem wertvollen Inventar und der historischen Thesentür in Flammen aufgehen.

Stadtplan

Türklinke

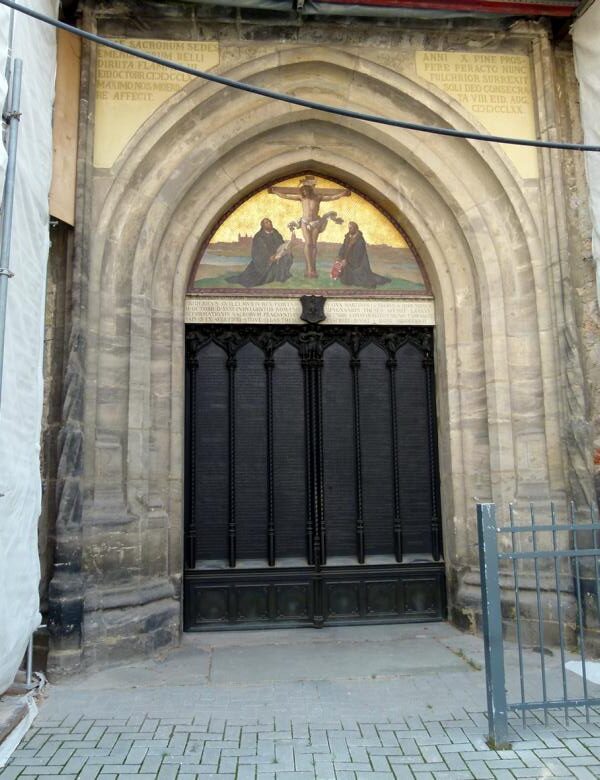

Schlosskirche: die Schlosskirche grenzt, verbunden durch eine kurze Mauer, direkt an das Niedere Schloss. Kurfürst Friedrich der Weise ließ das Schloss anstelle einer alten Burganlage aus der Askanierzeit zwischen 1490 und 1525 in mehreren Etappen errichten. Die Schlosskirche ist der 3. Flügel des eigentlichen Hauptschlosses. Auch sie steht an der Stelle eines älteren Vorgängerbaus. Die Eingangstür im mittleren Joch der Straßenfront diente traditionell als „Schwarzes Brett“, wo Veranstaltungen angekündigt wurden oder im Fall von Disputationen auch die Schwerpunkte in Thesenform zum Aushang kamen. Dies war ein allgemeiner akademischer Brauch. Dementsprechend verfuhr auch Martin Luther bei seinen 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasshandels, die er am 31.10. 1517 veröffentlichte.

Die heutige Thesentür wurde 1858 eingeweiht, zum 375. Geburtstag Luthers. Die im Bronzeguss ausgefertigten Türflügel tragen den Wortlaut der 95 Thesen. Die Portalgestaltung stammt von Ferdinand von Quast, erster preußischen Konservator für Kunstdenkmäler. Der Berliner Bildhauer Friedrich Wilhelm Holbein fertigte den Textteil, die künstlerischen Verzierungen (Säulen, Laubwerk und 9 singende Knaben) gestaltete der Berliner Bildhauer Friedrich Drake. Der Erzgießer Ludwig Friebel besorgte den Bronzeguss. Der preußische Adler erinnert daran, dass die Kirche staatliches Eigentum ist. Das Gemälde im Tympanon schuf der Berliner Kunstmaler August Klöber schon 1850. Die Farben sind auf Lavagestein aufgetragen und danach eingebrannt worden, um sie witterungsbeständig zu machen. Dargestellt ist Jesus am Kreuz, daneben Luther mit der Bibel und Melanchthon mit der „Confessio augustana“. Als Hintergrund dient eine Wittenberger Stadtansicht.Cranach-Haus und Cranach-Hof: (Schlossstr. 1) Der Gebäudekomplex war zur damaligen Zeit der stattlichste im Stadtgebiet. Hinten im Hof befanden sich die Malwerkstatt, im Vorderhaus seit 1519 auch die Druckerei und von 1520-1547 die von Cranach erworbene Apotheke. Das heutige Cranach-Haus zeit sich in der Form, wie es nach einem Großbrand 1871 wieder aufgebaut wurde.

Über der Eingangstür der Apotheke erinnert eine Gedenktafel an Lucas Cranach d. Ä. Der im oberfränkischen Cronach 1472 geborene Lucas, dessen eigentlicher Familienname nicht überliefert ist, wurde 1505 von Kurfürst Friedrich III., dem Weisen, als Hofmaler nach Wittenberg gerufen. Mit einem festen Monatsgehalt, so hoch wie das eines Professors an der neu gegründeten Universität, gehörte er von Beginn an zur sozialen Oberschicht. Als Luthers Freund und Vertrauter wurde er auch zu einem einflussreichen und wichtigen Helfer bei der Verbreitung des reformatorischen Gedankenguts durch die Mittel der Kunst.

Marktplatz mit Rathaus und eingerüsteter Stadtkirche:

Rathaus mit Lutherdenkmal: erbaut zwischen 1523 und 1535. Bis heute ist es das Verwaltungszentrum und Bürgermeisteramt, wie seit Jahrhunderten. Es enthält auf Druck der damaligen Zünfte auch Räume für Festlichkeiten und Zusammenkünfte und entsprach den Erfordernissen des damaligen städtischen Lebens. Auch Verkaufsräume für Tuchmacher und Schuhmacher waren damals in der 1. Etage der Ostseite vorgesehen, darüber welche für die Kürschner. Im Erdgeschoss befanden sich Brotbänke, der Ratskeller, die Marterkammer und 7 Gewölbe für Kleinhändler. Die Eingänge sind heute zugemauert, aber auf der rechten Seite kann man sie zu ebener Erde noch sehen.

1563 stürzten Teile des Gebäudes ein und zwischen 1570 und 1573 gab es umfassende Erneuerungsarbeiten. In dieser Zeit entstanden die Ziergiebel und 4 Zwerchhäuser zu beiden Seiten der Dachfläche. Künstlerischer Höhepunkt ist der 1573 vom Torgauer Bildhauer Georg Schröter entworfene Portalvorbau, der auch Gerichtsvorbau genannt wird, da eine Justitia an der Spitze des Dreiecksgiebels steht.

An den ursprünglichen Rathausbau erinnern vor allem noch die spätgotischen Vorhangbogenfenster.

Denkmal Luthers: Auftrag zur Ausführung 1805 an Johann Gottfried Schadow. Enthüllung am 31.10. 1821 in Anwesenheit des preußischen Königs. Mit diesem Denkmal wurde einem neuen Denkmalstyp zum Durchbruch in Deutschland verholfen, dem Standbild für Persönlichkeiten aus dem bürgerlichen Leben auf öffentlichen Plätzen.

Denkmal für Philipp Melanchthon: eingeweiht am 31.10.1865 in Gegenwart führender Vertreter des preußischen Hofes. Es ist als Pendant zum Lutherdenkmal ausgeführt. Er ist dargestellt aus Lehrer Deutschlands und halt das von ihm verfaßte „Augsburgische Bekenntnis“ = „Confessio augustana“ in den Händen.Universität: 1502-1817, berühmte Studenten.

Melanchthonhaus: 1536 erbaut. Es ist das einzige, weitgehende im originalen Erscheiunungsbild erhalten gebliebene Bürger- und Gelehrtenhaus Wittenbergs aus der Reformationszeit. Stilistisch Übergang Spätgotik zur Frührenaissance. Melanchthon war seit 1518 Universitätsprofessor, wohnte aber damals noch in einem schon baufälligen Haus. Im damaligen Sprachgebrauch ein „Budeling“, der zwar keine hohen Steuern entrichten musste, aber auch ausgeschlossen war von manchen Rechten eines Vollbürgers. Um Melanchthon in Wittenberg zu halten, veranlasste der Kurfürst den Bau eines angemessenen neuen Wohnhauses. Er erhielt es 1536 als Eigentum und war damit Vollbürger. Er bewohnte es bis zu seinem Tode 1560.

Augusteum: Zugang zum Augusteum, Collegiatsstraße. Ehemaliges Univesitätsgebäude, benannt nach seinem Bauherrn Kurfürst August I. Erbaut 1580-86. In der Durchgangshalle zum Lutherhof, sieht man durchgehende massive Holzbalken mit Lutherzitaten und ornamentaler Verzierung. In der Mitte die Lutherrose.

Lutherhaus: 1503 erhielten die zum ersten Semester der Universität in Wittenberg eingetroffenen Augustinermönche das Grundstück des Heiliggeisthospitals am Elstertor zugewiesen und begannen 1504 mit einem Augustinerklosterbau. Der als Schwarzes Kloster bezeichnete Bau war als Bildungsstätte und Schlafhaus der sächsischen Augustinermönche bestimmt. Nach dem Durchbruch der Reformation überließ der Kurfürst das verwaiste Kloster 1524 Martin Luther und seiner Familie, die es bis zum Tode Luthers bewohnten. 1564 verkauften die Erben Luthers das Gebäude an die Universität. Bis zur Auflösung der Wittenberger Universität war das Lutherhaus Teil des als Collegium Augusteum bezeichneten Gebäudekomplexes. Trotz Bauschäden wurden aber niemals grundlegende Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Karl Friedrich Schinkel setzte sich 1815 für die Wiederherstellung einer würdigen Gestalt des Hauses ein. Ab 1844 wurden umfassende Renovierungsarbeiten durchgeführt.Die Stülersche Rekonstruktion gab dem Lutherhaus sein auch heute noch bestimmendes Erscheinungsbild.

Links ein Denkmal der Katharina von Bora, Luthers Ehefrau, ehemalige Ordensschwester und sächsische Adlige.

Museum im Lutherhaus:

Modell der Stadt Wittenberg

Friedrich III. (auch Friedrich der Weise; 1463-1525, von 1486-1525 Kurfürst von Sachsen. Gemälde von Lucas Cranach.

Wittenberger Heiltumsbuch von 1509, eine Auflistung der Reliquien im Besitz des Kurfürsten. Holzschnitte von Lucas Cranach.

Christus am Kreuz von Cranach d. Jüngeren, 1571Porträt von Martin Luther in Ordenstracht. Stich von Lucas Cranach.

Ablassbrief

Fragment der Predigtkanzel aus der Stadtkirche St. Marien. Es die Kanzel, von der aus Luther zur Wittenberger Gemeinde predigte.

Porträt Martin Luther und Katharina von Bora, 1528. Beide Gemälde aus der Cranach-Werkstatt.

Großer Hörsaal der theologischen Fakultät, wird auch als Fürstensaal bezeichnet. Hier wirkte Luther als Hochschullehrer. Bis zu 400 Studenten drängten sich seinerzeit in dem Saal. Die Raumausstattung stammt von Friedrich August Stüler 1861-1867. Der Barock-Katheder stammt aus einem anderen Universitätsgebäude. An der gegenüberliegenden Wand der Zugang zum Hörsaal.

Martin Luther. Porträt von Cranach d. Älteren.

Katharina von Bora, Stich

Lutherstube: der originale Zustand von 1537 wurde durch eine Rekonstruktionsmaßnahme 1967 überwiegend wieder hergestellt. Kachelofen (um 1600) und Bemalungen sind späteren Datums.Porträts von Friedrich III. (auch Friedrich der Weise; 1463-1525, von 1486-1525 Kurfürst von Sachsen, Luther, Melanchthon und Johannes Bugenhagen, dt. Reformer und Weggefährte Luthers (von Lucas Cranach). Noch ein Porträt von Luther von Lucas Cranach d. Jüngeren und Luther auf dem Totenbett.

Notendruck und Porträt von Kaiser Maximilian (Vater von Kaiser Karl V.)

Buchdruckerpresse

Lutherbibel, gedruckt 1546 von Hans Lufft.

Kirchhof und Stadtkirche St. Marien: Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war der Kirchhof der städtische Friedhof. Links der Chor der kleinen Begräbniskapelle aus dem Jahr 1368. Rechts die Stadtkirche St. Marien. 2-schiffige Hallenkirche, erbaut nach 1280.

Judensau: Sandsteinrelief 1280, außen am Chor der Stadtkirche, fast in der Höhe des Dachgesims. Das Bild erinnert an die 2 Judenaustreibungen 1304 und 1440 in der Stadt. Die Inschriften wurden erst im 18. Jh. hinzugefügt. Auf dieser im frühen Mittelalter in Europa weit verbreiteten Spottdarstellung werden Juden, erkennbar an ihren spitzen Kappen, in intimster Beziehung zu dem für sie „unreinen“ Schwein gezeigt. Martin Luther ließ sich in späteren Lebensjahren mehrfach zu bösartigen Ausfällen ggen die Juden hinreißen. Er hat sich zwar wiederholt scharf gegen jede körperliche Gewaltanwendung Juden gegenüber als unvereinbar mit dem christlichen Glauben gewandt, nichtsdestotrotz konnten seine Äußerungen nur zu gut von den Nazis für ihre antisemitische Hetze verwendet werden.

Am 9.11. 1988 wurde unterhalb der Judensau ein schlichtes Mahnmal im Boden eingeweiht.

Rustikales Restaurant von innen. Aus Natursteinen zusammengeklebte Figuren.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.