Reisedaten

28.10.2017-31.10.2017

Kurzbeschreibung

Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Verlinkte Sets (Stationen dieser Reise)

Interesse an diesem Set?

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Detaillierter Reisebericht

Görlitz + Bautzen 28.10.-31.10.2017

- Görlitz: östlichste Stadt Deutschlands, Kreisstadt in Sachsen und größte Stadt der Oberlausitz. Sie liegt an der Lausitzer Neiße, die seit 1945 die Grenze zu Polen bildet. Der östlich der Neiße gelegene Teil der Stadt wurde durch die Grenzziehung abgetrennt und bildet seitdem die eigenständige polnische Stadt Zgorzelec. Görlitz blieb im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen fast völlig verschont. An den Häusern der Altstadt kann man alle wesentlichen Phasen der mitteleuropäischen Baustile erkennen.

Mit über 4000 großteils restaurierten Baudenkmalen wird Görlitz oft als das flächengrößte zusammenhängende Denkmalgebiet Deutschlands bezeichnet. Dieses besondere Stadtbild machte Görlitz zu einem beliebten Filmdrehstandort, weshalb es auch „Görliwood“ genannt wird.

Besiedelt seit der Jungsteinzeit, wurde es während der Völkerwanderung im 4./5. Jahrhundert von der germanischen Bevölkerung verlassen und erst im 7./8. Jahrhundert durch Slawen wieder besiedelt. Anfang der 960er Jahre unterwarf Gero, der Markgraf der Sächsischen Ostmark die Slawen. Lange Zeit blieb die Lausitz Konfliktherd zwischen Böhmen, Polen und dem Heiligen Römischen Reich.

Erste urkundliche Erwähnung 1071 auf einer Urkunde König Heinrichs IV., als der dem Bischof von Meißen das slawische Dorf Goreliz zum Geschenk machte.

- Postplatz in der südlichen Altstadt: Hier war unser Hotel. In der Mitte der im Volksmund „Muschelminna“ genannte Brunnen. 1887 aufgestellt, wurde die bekrönende bronzene Flora 1942 eingeschmolzen und erst 50 Jahr später wieder hier angebracht. Die Marmorskulpturen unten, sind Allegorien der Romantik, des Nutzens, der Veränderlichkeit und der Kraft.

Dahinter das klassizistische ehemalige Victoria-Hotel, Wohn- und Geschäftsgebäude des Kaufmanns Eduard Schultze.

„Kaiserlich-königliches Post- und Telegraphenamt“ 1887/89. Oben am Dach die Figurengruppen: Telefonie und Telegraphie.

- Frauenkirche: Heute evangelisch, 1473 als dreischiffige Hallenkirche, mit langgestrecktem Chor und spätgotischer Einwölbung geweiht. Sie ist der Ersatzbau für die nach 1429 in den Hussitenkriegen zerstörte, bereits 1349 errichtete Sühnekirche „Unserer Lieben Frauen“. Weil sie vor den Toren der mittelalterlichen Stadtbefestigung lag, stand sie nach der Reformation in ihrer Bedeutung immer im Schatten der älteren Stadtkirchen. Bis 1831 war sie von einem Friedhof umgeben.

Westfassade mit Hauptportal, an der zurückgesetzten Portalwand eine Verkündigungs-Szene

Inneres:

Man betritt die Kirche durch die Emporenhalle. In der Hallenkirche hat sich an der Ostwand des nördlichen Seitenschiffs eine kleine Sängerempore erhalten, die von 1506-1774 der Standort einer kleinen Orgel war.

1870/71 erhielt die Kirche die neugotische Innenausstattung, seitliche Emporen, Gestühl, Kanzel usw.

Die Schlusssteine im Netzgewölbe des Langhauses zeigen Szenen aus dem Leben Marias und 3 weibliche Heilige (Katharina, Barbara und Margaretha). Da die Kirche außerhalb der Stadtmauern lag, blieb sie von Stadtbränden verschont. Die Schlusssteine, die Maßwerkfenster und die Orgelempore gehören dadurch zu den bedeutendsten Zeugen gotischer Steinmetzkunst in Görlitz.

Neben der Kanzel, erhaltene Wappen-Reliefs an der Wand zur Sakristei.

Blick Richtung Westen auf die Orgelempore aus Sandstein.

Das Gewölbe ruht auf Konsolköpfen und folgt in der Form dem Parallelrippengewölbe des Prager Veitsdoms. Die seit 2010 nach Befunde neu gefassten und bunt bemalten Konsolköpfe, sind alle individuell gestaltet.

Ezechiel, libysche Sibylle, Jesaja und Jeremia am Chorbogen, Moses, cumäische Sibylle.

- Jugendstilkaufhaus: direkt neben der Frauenkirche. Entstand als „Kaufhaus zum Strauß“ 1912/13 in nur 9 Monaten Bauzeit nach Entwürfen des Potsdamer Architekten Carl Schumanns. Vorbild war das 1897 eröffnete Kaufhaus Wertheim in der Leipziger Straße in Berlin.

- Dicker Turm, ehemals Frauenturm, 1250 im Zusammenhang mit der Stadterweiterung erbaut. Mauerstärke im unteren Bereich 5,38 m. Südlich des Turms befand sich das Frauentor. Das 1477 entstandene Wappenrelief stammt vom 1847/48 abgebrochenen Frauentor. Es zeigt das 1433 von Kaiser Sigismund verliehene Stadtwappen, flankiert von Maria und Barbara.

- Obermarkt: Blick auf Reichenbacher Turm und Kaisertrutz

- Reichenbacher Turm: Er ist mit 51 m der höchste der drei erhaltenen Wach- und Wehrtürme. Möglicherweise reicht die Geschichte des Turms bis ins 13. Jahrhundert zurück, als der Obermarkt angelegt wurde. 1376 wurde er zum Schutz des westlichen Stadttors erstmals urkundlich erwähnt. 1485 wurde der Wehrgang auf den zylindrischen Oberturm aufgesetzt und der Turm bekam eine hölzerne Turmspitze, die 1782 durch eine barocke Haube ersetzt wurde.

- Kaisertrutz:1490 erbaut, heute Kulturhistorisches Museum Görlitz. Es sicherte zusätzlich zum Reichenbacher Turm den westlichen Zugang zur Stadt. Seinen Namen erhielt er erst während des 30-jährigen Krieges, als die Schweden an dieser Stelle den kaiserlichen katholischen Truppen trotzten.

- Gerhart-Hauptmann-Theater: Der Bau wird im Volksmund auf Grund der opulenten Innenausstattung „Kleine Semperoper“ genannt. Sie steht direkt neben dem Kaisertrutz am Demianiplatz. Der erste Entwurf für den Theaterneubau wurde vom Berliner Architekten Eduard Titz eingereicht, jedoch aus finanziellen Gründen abgelehnt. Ausgeführt dann allerdings nach Plänen des ansässigen Maurermeisters Gustav Kießler und Baumeisters Karl Friedrich Wilhelm Fischer ausgeführt. Nach anderen Quellen wurde dabei der Entwurf von Titz in leicht abgeänderter Form verwendet.Grundsteinlegung 1850, 1851 Eröffnung. 1911 baute man an die Nordseite die Eingangshalle samt dem darüberliegenden Balkon an. Der Balkon wird von einer Tempelfront im Stil der griechischen Antike getragen, die dem Haupteingang vorgeblendet ist.

- Brüderstraße: Sie führt vom Obermarkt Richtung Untermarkt und Richtung Neiße. Benannt ist sie nach den Franziskanerbrüdern, deren Kloster einst am Obermarkt stand. Sie ist Teil der „Via regia“ eine „Königsstraße“ oder auch „Die Straße unter königlichem Schutz“. Schon im frühen Mittelalter führte eine Kulturstraße von Ost nach West. Ein 450 km langes Teilstück der Straße führte von Görlitz bis nach Vacha in Thüringen. Als Handelsweg verband sie Paris, Frankfurt am Main, Krakau und Kiev.

Brüderstraße 16, das Portal teils gotisch, teils schon aus der Zeit der Renaissance. 1566 datiert, wie man an der einen Skulptur erkennt.

Brüderstraße 10: Portal um 1530/40 entstanden. Das Eingangsportal im Renaissancestil stammt ursprünglich von der Brüderstraße 11 und wurde vor dem Abbruch geborgen.

Brüderstraße 11: typisch Roßkopf’sche Fassade mit ihrer waagerechten Gliederung mit Fensterbändern und den dazwischen liegenden Pilastern. 1547 datiert. In den Zwickeln des Portals sein Monogramm und die Jahreszahl.

Brüderstraße 5, Senfladen

Brüderstraße 3, auch ein ehemaliger Brauhof, der aus 1504 aus 3 zusammengelegten Häusern entstand. 1717 barocke Fassade.

Brüderstraße 9: Gebäude der Freimaurerloge „Zur gekrönten Schlange“. Das Portal im Renaissancestil ist eine Kopie von 1981. Heute befindet sich im Gebäude eine Galerie. - Schönhof: An der Ecke zum Untermarkt steht der sogenannten Schönhof. Er wurde als Wohnsitz führender Geschlechter der Stadt im Mittelalter errichtet. 1526 erfolgte eine Erneuerung in den Formen der Frührenaissance durch Wendel Roßkopf den Älteren, nachdem der ursprüngliche Bau 1525 einem Stadtbrand zum Opfer gefallen war. Das Haus ist einer der ältesten Renaissanceprofanbauten in Deutschland und wurde häufig als Herberge für offizielle Gäste der Stadt genutzt. Heute befindet sich in ihm das Schlesische Museum.

Da Roßkopf gemäß der Forschung nie in Italien weilte, brachte der die absolut neue Formensprache aus Prag mit, wo er bei einem Baumeister auf der Prager Burg gelernt hatte. Eines der typischen Stilmerkmale der Roßkopf’schen Görlitzer Renaissance, ist die bandartige Reihung der Fenster und deren Verbindung durch Gesimse und Pilaster zwischen den Fenstern.

Das Portal stammt von 1617 und markiert das Ende der Renaissance in Görlitz. - Rathaustreppe mit Justitia: Gegenüber, ebenfalls an der Einmündung der Brüderstraße gelegen, das alte Rathaus. Die geschwungene Rathaustreppe stammt ebenfalls von Wendel Roßkopf, 1537/38 datiert. Die Justitia entstand erst 1591. Nach dem 1547 wieder eingeführten Privileg der „Freien Gerichtsbarkeit“, trägt sie keine Augenbinde. Hier war der Zugang zum Gerichtsflügel des Rathauses. Auf der Verkündigungskanzel wurden Beschlüsse des Gerichtes oder des Rates bekannt gegeben.

Rathaus, Rathausturm:

Alle Häuser an der Westfront des Untermarktes gehören zum Rathaus. Erst um 1350 erwarb die Stadt ein Privathaus, um dort einen Regierungssitz einzurichten. Vorher wurden alle wichtigen Urkunden in der Kirche verwahrt und Amtshandlungen erfolgten im Haus des Bürgermeisters.

1378 wurde der Rathausturm erstmals erwähnt. Jenseits des ersten Gesimses wurde der Turm 1511-16 auf ca. 60 m erhöht (Ratsbaumeister Albrecht Stieglitzer und der Zimmermeister Jobst). Die barocke Haube kam erst 1742 dazu.

Turmuhren:

1524 angebracht, nach der Aufsetzung des Oktogons. Untere Uhr ist Stundenuhr, deren heutiges Ziffernblatt von Bartholomaeus Scultetus (1584) stammt. Er war es auch, der die Stundenuhr mit der darüber befindlichen Mondphasenuhr verbinden ließ.

Die Stundenuhr hatte ursprünglich die Anzeige von 24 Stunden, wie man an dem Außenring noch sehen kann. 1582 gab es eine Kalenderreform, der Wechsel vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender und damit die bevorzugte Anzeige von nur 12 Stunden.

Der Wächterkopf im unteren Ziffernblatt leuchtet stündlich mit den Augen und öffnet den Mund. Der Sage nach, hat ein Wächter seinen Dienst nicht gewissenhaft versehen und wurde dabei ertappt. Zur Strafe wurde er „eingemauert“ und muss seinen Dienst im Rathausturm versehen. - Untermarkt: Der ringförmige Untermarkt wurde in der Tradition schlesischer und böhmischer Marktanlagen erbaut. Typisch daran ist ein Häuserkomplex in der Mitte des Platzes, der „Zeile“ heißt oder historisch als „Mittelzeil“ bezeichnet wurde. Ein weiteres Kennzeichen sind die offenen Erdgeschosse der Häuser an den Platzrändern.

Neben dem Schönhof Untermarkt 5, heute Hotel Frenzelhof. Unter der Arkade der Eingang zum Wurzelkeller. Über den beiden Spitzbögen befindet sich die spätgotische Fassade.

Links daneben Untermarkt 4. Über spätgotischen Kreuzgratgewölben befindet sich Renaissance-Fassade (1536).

Wieder links daneben ein weiteres Hallenhaus mit barocke Fassade aus dem Jahr 1716.

Blick über den Untermarkt Richtung Brunnen und Stadtwaage. - Neptunbrunnen: 1756 vom Steinmetz Johann Georg Mattausch aus Wenig-Rackwitz bei Löwenberg gefertigt. Neptun steht erhöht am Rand des großen Brunnenbeckens, unter ihm, zwischen seinen Füßen liegt ein Fisch, der Wasser in eine Art Zwischenbehälter in Form eines Kopfs speit. Aus dem geöffneten Mund dieses Kopfes fließt das Wasser dann in das Brunnenbecken. Im Görlitzer Volksmund trägt die Brunnenfigur auch den Namen „Gabeljürgen“.

Untermarkt 13: Fassade überwiegend vom Barockstil geprägt, war aber ursprünglich im Renaissancestil erbaut worden. Über dem 1. OG Merkur und Fortuna. Im 2. OG ein geschwungener Balken mit einer Konsole des Besitzers Seidenkrämer P. Christian Hilliger ersichtlich. - Stadtwaage, am östlichen Ende der mittigen Bebauung gelegen:

Nachdem Görlitz von Herzog Johann 1384 das Waage-Privileg erhalten hatte, wurden in der ehemaligen Stadtwaage, die geeichten Waagen, Gewichte und Maße aufbewahrt. Den Prunkbau mit einer umlaufenden Reihe vorgestellter Säulen schmücken Porträtköpfe wichtiger Persönlichkeiten, etwa des Baumeisters Jonas Roskopf mit Zirkel, des Maurermeisters Elias Ebermann mit Kelle sowie des Waagemeisters Andreas Wert mit einem Gewicht.

Gotische Laubengewölbe am Untermarkt.

Teufelsfratze an einem alten Flaschenzug. - Börse: N-Seite des Untermarktes. 1706 erbaut. Die Börse wurde auch als Neues Kaufhaus, Neues Haus oder Kommissionshaus bezeichnet. Hier hielten die Kaufleute ihre wöchentlichen Zusammenkünfte ab. 1714 wurden am Portal dieses Hauses die Wappen der vier Bürgermeister Nicius, Knorr von Rosenroth, Moller von Mollerstein und Pauli angebracht. Zwischen 1822-65 Gericht, später auch als Polizeigebäude. Heute befindet sich darin das Hotel Börse.

- Neues Rathaus: Der Architekt Jürgen Kröger schuf den Bau im Stil der Neorenaissance, er war 1903 fertig. An der Fassade in Richtung Untermarkt, befinden sich die Wappen des Oberlausitzer Sechsstädtebundes (z.B. Bautzen und Zittau). Jedes von ihnen wird von einem Krieger präsentiert, welcher die Last der auf ihm befindlichen Säulen hält. Das Bauwerk stellt eine Reminiszenz an die Görlitzer Bürgerhäuser des 17. Jahrhunderts dar. Der Aufbau wirkt imposant und stellte jener Zeit den Geist der aufstrebenden Stadt zur Schau. Reichlich gestaltete Säulenelemente dominieren die vordere Fassade.

- Flüsterbogen: Das Gebäude Untermarkt 22, hat ein spätgotisches Portal, welches aus Krabben, mittigen Kreuzblumen und jeweils einer seitlichen Maskenkonsole besteht. Durch die Kielbogenarchivolte werden Schallwellen besonders gut weitergeleitet. Wer an einem Ende seinem Gegenüber etwas in Ohr flüstert, wird am anderen Ende verstanden. beseitigt.

Blick in die Halle des Hallenhauses.

Untermarkt 23: Gebäude mit Staffelgiebel (1536), Renaissance. Portal wurde erst 2000 freigelegt. - Ratsapotheke, jetzt Ratscafé am nördlichen Teil des Untermarktes, bei der Einmündung der Peterstraße:

Ein gotischer Vorgängerbau wurde von dem Görlitzer Stadtbaumeister Wendel Roskop dem Jüngeren von 1550-52 für den Kaufmann Hans Hoffmann im Renaissancestil umgebaut. Das Haus zählt zu den bekanntesten Bürgerhäusern in Görlitz. An der Fassade astronomische Zeichnungen von Zacharias Scultetus aus dem Jahre 1550. Auf der dem Untermarkt zugewandten Seite, zwei Sonnenuhren vom gleichen Künstler. - Richtung Neiße, Neißstr.

Hier gibt es auch zahlreiche Hallenhäuser. Die Häuser der Görlitzer Fernhändler waren Wirtschaftsraum und Wohnhaus zugleich. Die Händler reisten nicht mehr zwingend selbst, sondern schufen sich mit den Hallenhäusern exklusive Kontore, von denen aus sie den Markt kontrollieren konnten. Ihre Häuser wurden zunehmend zum Kaufhaus und Messeplatz. Daneben trugen die geräumigen Hallenhäuser als Brauhöfe in beachtlichem Umfang zum Wohlstand der Kaufleute bei. Auch Gästezimmer für reisende Kaufleute und etliche Nebenräume fanden neben den Wohngemächern Platz. Große Tore führen in die Eingangshalle mit einer Durchfahrt zum Hof.

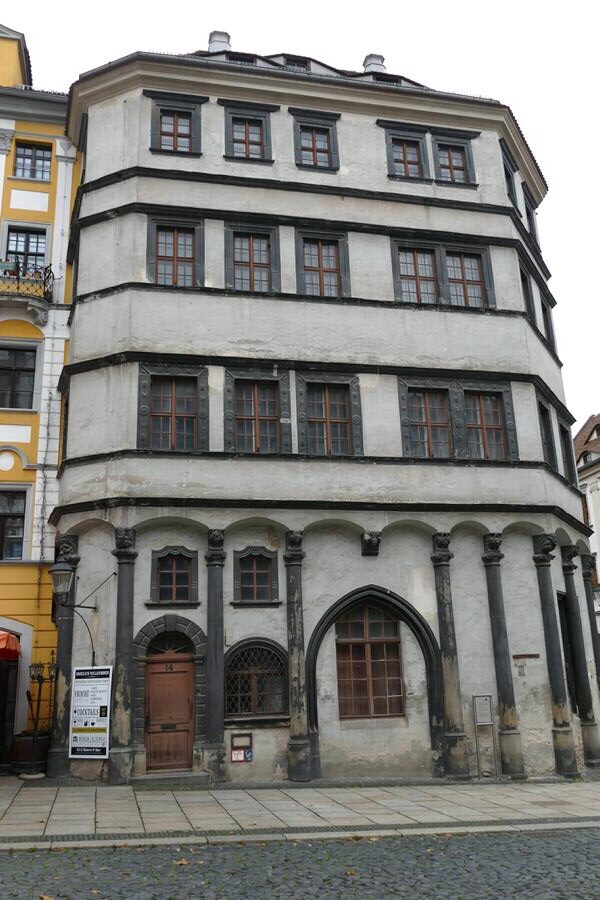

Neißstraße 30, Barockhaus. Seit langem ist es geistiges Zentrum der Oberlausitz. Von 1804 bis 1945 hatte hier die 1779 gegründete Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften ihren Sitz. Seit 1951 Teil des Kulturhistorischen Museum Görlitz. 1727-29 für den reichen Leinwand- und Damastkaufmann Christian Ameiß, unter Leitung des Görlitzer Ratsbaumeisters Samuel Suckert erbaut. Es handelt sich um den in Görlitz einmaligen Haustyp des „Durchhauses“, nach Leipziger Vorbild. Es hat 2 Höfe und eine Durchfahrt für Warenladungen. Prächtiges Portal. - Kulturhistorisches Museum: Nach umfassender Sanierung wurden 2011 die historischen Räume der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften im 1. OG, sowie die Ausstellung zu den Sammlungen und zur Arbeit der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften im 2. OG wieder neu eröffnet.

1779 gründen Vertreter des Oberlausitzer Adels und des Bürgertums in Görlitz eine der ältesten deutschen Gelehrtengesellschaften. Die Initiatoren Karl Gottlob von Anton und Adolf Traugott von Gersdorf übereigneten ihre Privatsammlungen an Büchern, Grafiken, wissenschaftlichen Instrumenten, Modellen sowie Gesteins- und Münzsammlungen der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften. - Milichsche Bibliothek:

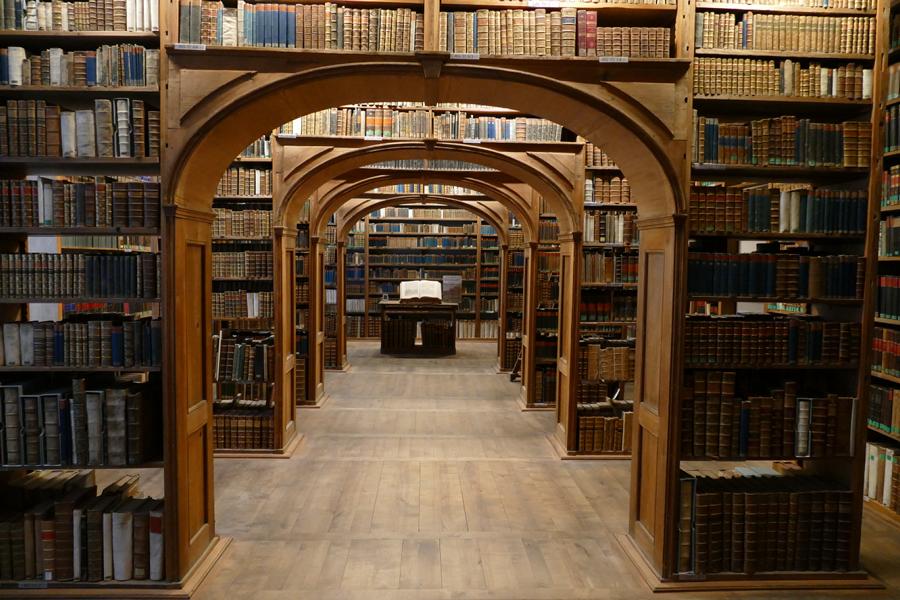

Der Schweidnitzer Rechtsgelehrte und Advokat Johann Gottlieb Milich, vermachte seine Bücher- und Raritätensammlungen dem Gymnasium der Stadt Görlitz. Die zumeist protestantischen Schriften, sollten aus dem gegenreformatorischen Schlesien, in die für Toleranz und Bildung bekannte Stadt Görlitz verbracht werden. 2 x wöchentlich war die Bibliothek für Jedermann zugänglich (zuerst im Rathaus, später in der Börse untergebracht) und war damit die erste öffentliche Bibliothek in Görlitz. Ende des 18. Jhs. wurde sie mit der alten Klosterbibliothek vereinigt. Innenarchitektonisch handelt es sich um eine klassische Kulissenbibliothek, 1806 bezogen. Der große Büchersaal wurde nach dem Vorbild der Bibliothek der Frankeschen Stiftungen in Halle und adligen Privatbüchereien in Mitteldeutschland und Schlesien eingerichtet. Die Grundidee folgt barocker Theaterarchitektur – mit Triumphbögen des Wissens, die wie Kulissen den Saal gliedern. - Biblisches Haus: Neißstraße 29. Bürgerhaus vom Baumeister Hans Kramer dem Jüngeren, 1570-72. Seinen Beinamen erhielt es auf Grund seiner Reliefs an der Fassade. Sie zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Es handelt sich um eine architektonische Meisterleistung der Hochrenaissance. Es gibt heute kaum noch vergleichbare Objekte im deutschen Sprachraum. Der Baumeister legte auch besonderen Wert auf die Gestaltung des Portals. Das Sitznischen-Portal hat ein durchgängiges Akanthusmotiv. Der Gaffkopf an der Stelle des Schlusssteines, ist in ähnlicher Form bereits 14 Jahre vorher am Portal des Rathauses eingefügt worden.

Neißstraße 27, heute Bürgerstübl, Haus aus der Barockzeit. Nach dem Stadtbrand von 1726, 1728 von J. Gottlob Mitsching wieder aufgebaut. Ursprünglich war es das älteste Brauhaus der Stadt mit dem Braurecht seit 1225. Im 1. OG Kartusche.

Neißstraße 26, das Haus aus der Renaissance erhielt ein Barock-Portal. Im Schlussstein eine Inschrift, darunter ein Wappen mit Initialen von Johann Florian Schittler von 1738.

Neißstraße 20, ein ehemaliger Brauhof. Das Portal und die Fassade sind aus der Renaissance. Das farbige Dekor der Fassade von 1680 und einmalig in der Oberlausitz.

Neißstraße 4 Görlitzer Tee- und Kaffeelädchen.

Schulterportal mit verziertem Schlusstein von 1727. Es gehört auch zu einem ehemaliger Brauhof. - Altstadtbrücke über die Neiße, auf die polnische Seite der Stadt. Nach der Sprengung der ehemaligen Brücke im Mai 1945 und der nachfolgenden Trennung der Stadt in einen deutschen und polnischen Teil erinnerten lediglich die steinernen Widerlager auf beiden Uferseiten an die Brücke. Im Jahr 2004 wurde ein Neubau als Fußgängerbrücke errichtet. Die Brücke mündet auf polnischer Seite auf der Ulica Wrocławska (ehem. Breslauer Straße), am nach historischen Vorbild entstehenden Postplatz.

- Dreiradenmühle auf polnischer Seite, war eine von drei großen Getreidemühlen der Stadt., diente aber auch den Gerbern als Walkmühle. Angetrieben wurde sie durch 3 Raden = Wasserräder. Der auffällige Getreidesilo stammt von 1938. Auf polnischer Seite mündet die Brücke auf der Ulica Wrocławska (ehem. Breslauer Straße) am nach historischen Vorbild entstehenden Postplatz.

Gegenüber auf deutscher Seite das Waidhaus, welches direkt neben der Pfarrkirche St. Peter und Paul liegt. Direkt am Fluss die Vierradenmühle. Sie diente ebenfalls als Getreidemühle, aber auch den Tuchmachern und Gerbern als Walkmühle. Heute befindet sich hier ein Turbinenhaus zur Erzeugung von Strom und ein Gasthaus.

Ochsenbastei, gut zu sehen von der polnischen Seite. Das eigentliche „Tor an der Kahle“ wurde 1834 abgebrochen. Der Rundbau der Bastei und der Ochsenzwinger blieben erhalten. Hier befand sich ein Nebenausgang der Stadt. Er führte seit dem Mittelalter zur Viehweide unmittelbar an der Neiße. - Spaziergang auf der polnischen Seite. Blick auf die Hauptkirche St. Peter und Paul, die oberhalb der Neiße auf einem Felsen, dem Kirchberg liegt. Rechts anschließend der Vogtshof. Er wurde als Sitz für die landesherrlichen Beamten der Oberlausitz erbaut, war später Garnisonskaserne, Zuchthaus und wird heute als Studentenwohnheim genutzt.

Polnischer Andenkenladen

Abends beginnt das jährliche Event „Lichterglanz“. Jugenstilkaufhaus von innen.

„Muschelminna“ beleuchtet. - Straßburg-Passage beleuchtet. 1887 gründete Otto Straßburg hier ein Spezialgeschäft für Leinen- und Baumwollwaren. Mit wachsendem Erfolg vergrößerte sich die Verkaufsfläche durch Zukäufe von Grundstücken. 1907/08 realisierte er dann die Verbindung zwischen der Berliner und der Jakobstraße und schuf so die heutige Passage. Auch in den Geschäften erinnern heute noch zahlreiche Details an den Jugendstil.

Auf dem Weg zur Peterskirche, verschiedene Baudetails.

Verrätergasse, sie verbindet die Langenstraße mit dem Obermarkt. Ihren Namen erhielt die Gasse von einem Ereignis aus dem Jahr 1527. Die Tuchmacher sollen sich im Hinterhaus Langenstraße 12 versammelt haben, um den Tuchmacheraufstand gegen den städtischen Rat zu planen.

Langenstraße 10 + 11: nach 1717 entstanden.

Langenstraße 42, Ecke Fleischerstraße: nach 1717. Portal mit Schlussstein und Spiegelmonogramm,

Langenstraße 43, 1717 erbaut, beherbergte den Begründer der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften Karl Gottlob von Anton.Heute Evangelische Stadtmission. - Nikolaiturm: 45 m hoch, befindet sich im ältesten Teil der Stadt und grenzt an die Nikolaivorstadt. Vermutlich war der Nikolaiturm bereits vor der ersten großen Ortserweiterung 1250 Bestandteil der Stadtbefestigung. 1348 wurde er erstmals urkundlich erwähnt. Wie große Teile der Stadtbefestigung wurde auch das zum Turm gehörige Tor 1848 abgebrochen.

- Peterstraße verbindet den Untermarkt mit der Peterskirche.

Peterstraße 7, an der Ecke Nikolaistraße gelegen: Fassade im Renaissancestil und ist mit ihren dunklen Rechtecken und hellen Fugen besonders auffällig. Portal 1544.

Petersstraße 8: heute Hotel Tuchmacher. 1528 unter Wendel Roskopf für den damaligen Bürgermeister und Kaufmann F. Schneider erbaut. Es kündigt die Renaissance als Nachfolger der Spätgotik an. Ab dem 1. Obergeschoss bis zum Dachgeschoss befindet sich die Halle mit einem Gewölbe, dessen Rippen in gewundenen Reihungen vorzufinden sind.

Peterstraße 10: Renaissance, Eingangsportal von 1578. Es zeigt 2 weibliche Gestalten, Justitia und Lucretia. Links und rechts über dem Portal findet man 2 Köpfe. - Peterskirche bzw. St. Peter und Paul: war während des größten Teils der Geschichte, die bedeutendste Kirche der Stadt. Sie thront über dem Neißetal und ist die größte gotische Hallenkirche der Oberlausitz. Früher stand hier eine romanische Pfeilerbasilika, von der der spätromanische Westriegel erhalten geblieben ist. Erbaut 1425–1497 von Conrad Pflüger, der auch an der Albrechtsburg in Meißen mitgewirkt hat. Nachgewiesen ist seine Mitwirkung auch an der Moritzburg in Halle und am Wittenberger Schloss.

Die Grundsteinlegung zum Chor fand 1423 unter der Bauleitung von Hans Knobloch und Hans Baumgarten statt.

Westfassade.

Nordseite mit seinem Portal von 1543.

Teile der Stadtmauer verlaufen direkt hinter dem Chor der Kirche.

Ein Wachhäuschen oder auch das Observatorium Sculteti. Bartholomäus Scultetus soll hier angeblich den Sternenhimmel beobachtet haben. Im Volksmund heißt es auch „Jungfernsprung“, weil 1741 hier ein Mädchen den Freitod wählte. Schmuckgiebel aus der Renaissance.

Blick auf die Neiße mit der Vierradenmühle.

Südseite der Kirche mit dem Südportal und der vorgebauten großen Halle, dem ehemaligen Haupteingang. - Direkt an der Südseite der Kirche steht das Waidhaus, eines der ältesten Gebäude der Stadt. Es besteht seit der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts. Hier lag die Keimzelle der Görlitzer Stadtentwicklung. Das Waidhaus gehörte damals zur Burg des Landesherren, dem Vogtshof. Von 1447-1530 wurde es als Schule genutzt. Der ursprünglich vorhandene Turm brannte 1479 ab. Nach 1529 diente es als Stapelhaus für das Färberwaid der Tuchmacher. Während des Baus der Peterskirche wurde es auch als Bauhütte genutzt.

- Peterskirche Inneres:

Blick durch das 5-schiffige Innere, Richtung Chor. 72 m Länge, 39 m Breite, 24 m Höhe

Kanzel (1693), Künstler wahrscheinlich der Görlitzer Bildhauer Johann Conrad Buchau. Kanzelkorb aus Sandstein, getragen von einem Engel, Deckel aus Holz. Umgeben von Akanthusranken, dem Symbol des Lebens, sind die Evangelisten dargestellt. Auf dem Schalldeckel Apostel und Propheten.

Ringschlussstein mit Engelsreigen im Mittelschiff. Auf dem Deckel, der das „Himmelsloch“ schließt, steht in hebräischer Schrift „Jahwe“. Bei liturgischen Inszenierungen konnte zu besonderen Festtagen eine Christufigur hochgezogen werden oder eine Taube herabgelassen werden.

Schlusssteine mit Geburt Christi und Kreuztragung.

Kirchenfenster von 1893, zeigt den 12-jährigen Jesus im Tempel. Dieses Fenster hat als einziges die Sprengung der Neißebrücke im Zweiten Weltkrieg überstanden.

Epitaph wahrscheinlich nach einem Entwurf von Caspar Gottlob von Rodewitz für den Stadtschreiber Christian Moller von Mollerstein († 1714) aus Alabaster, Marmor und Sandstein von Johann Matthäus Oberschall gefertigt.

Sternengewölbe des Chores

Hochaltar von 1695 aus Sandstein und poliertem Stuckmarmor von George Heermann aus Dresden. Im Hauptgeschoss sind die Leidenswerkzeuge Christi dargestellt, in den seitlichen Voluten des Untergeschosses Engelsfiguren; über dem Hauptgesims sind die Evangelisten und als Abschluss über dem Aufsatz die christlichen Tugenden abgebildet.

Das Hauptbild zeigt Himmelfahrt Christi, in der Predella die Grablegung Christi.

Beichtstühle, die der evangelischen Einzelbeichte dienten und von wohlhabenden Bürgern gestiftet wurden. Bis ins frühe 19. Jahrhundert war es für alle evangelischen Gläubigen lt. lutherischer Kirchenordnung von 1580 Pflicht, vor dem Abendmahl die Privatbeichte abzulegen. In Nordchor der Beichtstuhl des Diakons von 1694 in der Form eines Thrones mit Baldachin. Getragen von alttestamentarischen Königen von Johann Conrad Buchau, links König David mit Harfe und Krone und rechts Manasse als Gefangener.

Beichtstuhl, ebenfalls in Form eines Thromes, für den Suddiakon Caspar Gottlob von Rodewitz (1711). Links Apostel Petrus als reuiger Sünder, rechts Magdalena als Büßerin, geschaffen von Caspar Gottlob von Rodewitz. Im Zentrum das Lamm Gottes. 2 Putti deuten auf die göttliche Macht, die in Gestalt des Weltenherrschers den Beichtstuhl bekrönt.

Grabstein für Johann Friedrich Büttner (1620-21), von der Außenseite der Kirche in das Innere versetzt. Wahrscheinlich der Sohn des Apothekers Johannes Büttner.

Grabstein für Gottlob Schöpps (1668-74) und seiner Schwester Anna Margaretha Schöpps (1673-76). Familie Schöpps besaß u.a. den Brauhof Neißstr. 30. Die Kindersterblichkeit war auch in den oberen Schichten sehr hoch.

Südliches Seitenschiff.

Hier liegt der ehemalige Haupteingang, die sogenannte „Große Halle“. Eigene Raumschöpfung aus dem frühen 15. Jahrhundert und einem Umbau im frühen 16. Jahrhundert. Mittelsäule aus rotem, ungeschliffenen Marmor. An den Außenwänden Konsolen mit Propheten und Spruchbändern. Hier standen ursprünglich hölzerne Figuren der Kirchenpatrone von 1430. Sie befinden sich heute, aufgrund der kriegsbedingten Auslagerung, im Nationalmuseum von Warschau.

Blick Richtung Westen auf die Sonnenorgel und das Ratsgestühl.

Ratsgestühl (1694/95) unter der Orgelempore: der Rat als Patronatsherr der Kirche, hatte das Recht auf einen Sitzplatz an erhöhter Stelle. Die Bekrönung über den ledergepolsterten Sitzen zeigt das Stadtwappen in seiner 4-teiligen Form, wie es von Kaiser Karl V. verliehen wurde. Gehalten wird das Wappen vom Frieden mit Füllhorn und rechts der Gerechtigkeit mit Schwert.

Sonnenorgel: Die Bezeichnung als Sonnenorgel entstand aus einer Besonderheit des Prospektes: Johann Conrad Buchau verteilte über den gesamten Prospekt insgesamt 17 Sonnen. Es handelt sich dabei um Sonnengesichter, um die herum jeweils gleich lange Orgelpfeifen angeordnet sind. Der Prospekt wurde in den Jahren 1697–1703 von Johann Conrad Buchau erbaut, die „erste“ Sonnenorgel im Jahr 1703 von Eugenio Casparini fertiggestellt. Die historische Casparini-Orgel ist schon lange nicht mehr vorhanden. Nach zahlreichen Umbauten erfolgte 1926/28 ein Neubau durch W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder). Seit 1997 verfügt sie über ein neues klingendes Werk der Mathis Orgelbau AG in Näfels (Schweiz). Die heutige Farbigkeit stammt von 1796.

Taufkapelle gemäß frühchristlicher Tradition im Westen der Kirche untergebracht. Das bronzene Taufbecken aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhundert befindet sich ebenfalls inzwischen im Nationalmuseum in Warschau. Heute steht hier ein barocker, farbenfroher Tauftisch, aus dem, dem Tagebau geopferten Kirche Merzdorf, aus dem 17. Jahrhundert. - Dreifaltigkeitskirche: Sie wurde zwischen 1234 (nur 8 Jahre nach dem Tod des Hl. Franziskus) und 1245 als Klosterkirche des Franziskanerklosters am heutigen Obermarkt errichtet. 1564 wurde das Kloster in ein Gymnasium umgewandelt, die Kirche diente als Schul- und seit 1712 als Parochialkirche. Während der Befreiungskriege von 1806-13 diente sie als Magazin, Gefängnis, Pferdestall, Heuschober und Lazarett. Zum Obermarkt befanden sich seit 1550 zahlreiche Marktstände an den Außenmauern der Kirche, die mit dem Abriss des Klosters 1853-55 verschwanden. An der Stelle des Klosters entstand 1854-56 ein Gymnasium.

Sie lag bei Baubeginn unmittelbar vor dem Stadttor an der Westseite der Stadt. Nach der Stadterweiterung Mitte des 13. Jahrhunderts, lag die Kirche nun am größten Platz der Stadt, direkt an der Via Regia. In der Reformationszeit schrumpfte die Mönchsgemeinschaft und löste sich 1653 auf.

Der 1245 geweihte Gründungsbau ist in den heutigen Außenmauern noch erhalten. An das ursprünglich flach gedeckte Langhaus schloss sich ein gleich breiter Chor an.1371 und 1381 wurde der Chor erhöht und erweitert und der schlanke Glockenturm an der Nordseite gebaut. Grund- und Aufriss sind böhmisch geprägt und sind von der 1374 erbauten Prager Kirch St. Jakob beeinflusst. Zwischen 1450-1475 wurde ein Teil des südlich liegenden Kreuzgangs als Seitenschiff zur Kirche geöffnet und daran noch die Barbarakapelle angebaut. Diese Bereiche wurden mit Netzgewölbe versehen und orientieren sich am Vorbild des Prager Domchores von Peter Parler.

An der Westseite über dem Portal ein großes Fenster mit Maßwerk, daneben 2 kleinere Fenster übereinander, die die asymmetrische Innenaufteilung schon abbilden. Der Turm erhielt nach einem Blitzschlag 1607 eine neue Haube mit durchbrochener Laterne.

Zwischen Chor und Turm schloss sich bis 1857 die Sakristei an.

Östlich schließt der Schwibbogen den Vorplatz ab. Das Schwibbogenhaus entstand 1533 und verbindet den Obermarkt mit der Fischmarktgasse.

Inneres:

Langhaus mit Empore, 33 m lang, 10 m breit, 14,5 m hoch. Unter der Empore befindet sich der Durchgang zur Barbarakapelle. Der Chorbogen für in den lang gestreckten Chorraum mit dem Altar. Die Bemalung des Gewölbes erfolgte in Anlehnung an spätgotische Himmelgärten durch Adolf Quensen 1909/10. Über dem Chorbogen Christus als Weltenherrscher.

Über dem westlichen Zugang der Orgelprospekt von 1910. Die Orgel stammt von Friedrich Langgast aus Weißenfels.

Kanzel: 1670, 12 Apostel in üppiger Kanzelarchitektur aus gedrehten Säulen und Nischen. Am Kanzelaufgang von unten nach oben Matthäus, Bartholomäus, Thomas und Philippus. Am Kanzelkorb Petrus, Paulus, Jakobus der Ältere und Andreas.

Schöpfer der Figuren nicht bekannt, es könnte sich aber um den Zittauer Bildhauer Michael Bubenick handeln, der in der Umgebung ähnliche Werke geschaffen hat. Die Holzarbeiten stammen von Wenzel Hempel aus Schlesien.

Chorraum: er gliedert sich in einen wenig beleuchteten Langraum und den lichtdurchfluteten östlichen Abschluss des Chores. Überwölbt wird der von von einem, auf Konsolen ruhenden Kreuzrippengewölbe. Es wurde 1910 mit einem blauen Himmelszelt mit goldenen Sternen bemalt.

Altar in evangelischem Barock 1713 von Caspar Gottlob von Rodewitz. Er ließ sich vom Dresdner Hochbarock inspirieren. Dies ist sein Hauptwerk. Es diente 20 Jahre später dem Bildhauer Johann Christian Feige als Inspiration für den Altar in der Dresdner Frauenkirche.

Über dem Chorgestühl befindet sich an der Südwand eine barocke Loge, die 1910 hier angebracht wurde.Sie entstand 1711 für 2 wohlhabende Görlitzer Bürger. Einzigartig ist die Inschrift auf dem Baldachin des Chorgestühls. Sie erzählt die Geschichte des Klosters.

Schaut man zurück Richtung ins Langhaus, sieht man die Bemalung der Chorbogens mit der Bergpredigt von 1909.

Chorgestühl: früher war der Chor durch einen Lettner abgeschlossen. Ursprünglich bot das Chorgestühl 64 Mönchen Platz. Es besteht aus Eichenholz und ist mit filigranem Schnitzwerk verziert. Es zeigt Fantasiebilder (Drolerien). Mischwesen, wilde Füchse, Wölfe, Lindwürmer und Köpfe.

Epitaph des Melchior von Rechenberg mit Jüngstem Gericht von ca. 1480.

Südliches Seitenschiff: die Gewölbemalereien entstanden 1425-35, wurden allerdings 1909/10 stark erneuert. Sie zeigen u.a. Engel mit den Marterwerkzeugen Christi.

Barbarakapelle: hat man das niedrige Seitenschiff durchschritten, öffnet sich die Barbarakapelle. Hier befinden sich die kostbarsten mittelalterlichen Ausstattungsstücke der Kirche.

Christus in der Rast: um 1500 Holzskulptur des sinnierenden Christus auf dem Weg zu seinem Tod. Unbekannter Meister. Das Werk geht auf die innige Passionsgläubigkeit der Franziskaner zurück.

Netzgewölbe über dem etwas gestreckten 8-eckigen Raum. Die Konsolbüsten zeigen Musikerbüsten nebst Instrumenten, aber auch Wappenschilde, hier der böhmische Löwe.

Flügelaltar „Goldene Maria“. Er stand bis 1713 als Hochaltar im Chorraum. 1910 gelangte er an die heutige Stelle. Wandelaltar mit 2 beweglichen Flügelpaaren aus der Spätgotik (zwischen 1510/15). Gestiftet vom Kaufmann Niklaus Steinberg, der auch im Mittelschiff der Kirche beigesetzt wurde. Im geöffneten Zustand in der Mitte eine Strahlenkranz-Madonna. Auf den Flügeln Szenen aus dem Marienleben. Links oben Verkündigung, unten Geburt Christi. Rechts oben Heimsuchung, unten Anbetung der Hl. Drei Könige.

Beweinungsgruppe: 1492 aus Sandstein. Schmückte ursprünglich den Fronaltar, der an der südlichen Chorbogenwand stand. Stifter war Georg Emmerich, der zu Lebzeiten auch als „König von Görlitz“ bezeichnet wurde. Er war einer der einflussreichsten Männer der damaligen Zeit. Er hat u.a. auch das Heilige Grab initiiert (sehen wir später). Verpflichtet wurde der damals bedeutendste Künstler der Stadt, der Bildhauer Hans (Hans von Olmütz), wie es aus den Rats-Annalen hervorgeht. Im Krieg wurde die Skulptur nach Pole ausgelagert, kam aber 1962 wieder zurück. - Stadtrundfahrt mit dem „Stadtschleicher“

Nikolaistr. 10, oberer Teil eines Renaissance-Portals von 1583. Figuren links der Glaube, rechts die Gerechtigkeit. Schlusssteinb mit Jahreszahl und A.B. für Adam Berger.

Nikolaigraben 6, Jugenstilhaus.

Die Jägerkaserne ist eine ehemalige Kasernenanlage am südlichen Rand der Görlitzer Nikolaivorstadt, deren Räumlichkeiten heute von städtischen Ämtern genutzt werden.

Brauerei Landskron: 1869 gegründet. Heute denkmalgeschützte Backsteinbauten. 12 verschiedene Brau-Spezialitäten. Gehört heute zu den ältesten produzierenden Industriedenkmälern Deutschlands.

Figur des Böckelbart – eigentlich ein Kräuterlikor, der ebenfalls aus der Brauerei Landskron kommt.

Villen und prächtige Wohnhäuser in Görlitz.

Augusteun-Annen-Gymnasium: Die Schule entstand 2004 durch die Fusion der beiden traditionellen Schulhäuser „Augusteum“ und „Annenschule“. Das Gebäude steht da, wo sich früher das Franziskaner-Kloster befand, dessen Kirche wir bereits gesehen haben. Zwischen 1836 und 1853 wurden verschiedenste Pläne vorgelegt, die einen Neubau bzw. einen Erhalt des alten Klosters vorsahen und auch Experten angehört, die die alte Bausubstanz besichtigten. So besichtigten unter anderem Baumeister Karl Friedrich Schinkel 1837 und der preußische König Friedrich Wilhelm IV. 1844 die alten Klostermauern. Schließlich fiel die Entscheidung auf einen kompletten Neubau der Schule am Standort des Klosters. Nach dem erfolgten Abriss des Klosters wurde am 28. August 1854 der Grundstein für das heutige Gymnasium gelegt. Die Einweihung des Gebäudes geschah etwa zwei Jahre später am 15. Oktober 1856.

Stadthalle: 1910 eröffnet, 2005 geschlossen. Konzerthalle und andere kulturelle Veranstaltungen. Sanierung wurde 2012 abgebrochen. Sie liegt direkt am Stadtpark, an der Stadtbrücke über die Neiße und damit direkt an der polnischen Grenze. Jugendstil. Den Giebel oberhalb des Haupteinganges zieren zwei geflügelte Löwen, die ein Relief mit drei antik gekleideten Personen flankieren. Der Schmuck ist zumeist aus Kunststeinguss. - Polen-Markt

- Ruhmeshalle (Dom Kultury) auf der polnischen Seite. Ehemalige „Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser Friedrich Museum“. Die Vorschläge zur Errichtung einer Ruhmeshalle zu Ehren der beiden Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III. reichen in deren Todesjahr, dem Dreikaiserjahr 1888 zurück. 1897 wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, 1902 die Halle in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. eröffnet. Entwurf von Hugo Behr. Die Skulpturen von Hugo Lederer rechts und links vom Haupteingang stellen Krieg und Sieg dar. Die Reliefs darüber von Reinhard Schnauder, stellen die Schrecken des Krieges und den Segen des Friedens dar. 42 m hohe Kuppel mit vergoldeter Kaiserkrone versehen und inspiriert von der Kuppel des Reichstags in Berlin.

Nikolaisturm (45 m hoch), dahinter die Türme der Peterskirche. - Nikolai-Friedhof: Wohl schon im 12. Jahrhundert angelegt, 1305 erstmals erwähnt und bis 1847 benutzt. 1633 wurde er erweitert, um die Toten einer Pestepedemie zu beerdigen. Grufthäuser aus Renaissance und Barock von bedeutenden Görlitzer Familien. Mehr als 800 Grabmale und Epitaphe spiegeln den stilistischen Wandel der Grabkultur wieder.

- Nikolaikirche: sie bestand wohl schon um 1100. Erste urkundliche Erwähnung 1298. Der heute existierende Bau wurde 1452 begonnen. Hallenkirche. Zu dieser Zeit war sie noch Hauptkirche, ein Rang den ihr die Peterskirche spätestens mit der Reformation ablief. Der Bau ging nur schleppend voran, die Weihe erfolgte erst 1520. Aber selbst zu dieser Zeit war die Innengestaltung noch nicht abgeschlossen. Sie brannte mehrmals aus und ist heute eine Gedächtnisstätte für im 1. Weltkrieg Gefallenen Der Kölner Architekt Martin Elsaesser gestaltete den Innenraum im Stil des Expressionismus neu. Barocker Hochaltar mit Altarbild, welches den Nazarenern nahe steht. Die 2 Barock-Skulpturen. Rechts vom Altar ein barockes Epitaph von Hermann Peter Müller, Gutsverwalter in Hennersdorf.

Blick auf die Orgelempore, die dem Tannenbergdenkmal in Ostpreußen ähnelt. Auf ihr stehen die Namen der 2.200 Gefallenen der Stadt Görlitz. 2 beinahe lebensgroße Skulpturen verkörpern einen trauernden Krieger und eine trauernde Mutter.

Reich dekorierte Grabplatte von Johannes Gottfried Firle, der sehr jung als Student starb. Unten in der Mitte eine beschädigte menschliche Gestalt, deren eibe Körperhälfte als Skelett dargestellt wurde. Ein Hinweis auf die Vergänglichkeit des Lebens. In jeder Hand ein aufgeschlagenes Buch. Unten links zimmern Handwerker an einem Schiff. Unten rechts wandert ein junger Mann vorbei an einem Baum.

Grab des langjährigen Gymnasialdirektors vom Augusteum Friedrich Christian Baumeister und seiner Frau. Eine urnenartige, antike Vase schmückt das Grab.

Grab der Sidonia Margarethe Levin, Ehefrau des Juweliers und Ältesten der Goldschmiede in Görlitz. Das barocke Grab trägt eine verklärt hingelagerte Frauenfigur mit Buch.

Weihnachtshaus mit Kunstgewerbe aus dem Erzgebirge. - Bautzen: Die alte Stadt, liegt auf einem Felsplateau oberhalb der Spree, ca. 50 km östlich von Dresden. Erstmals wurde Bautzen im Jahr 1002 als „civitas Budusin“ erwähnt. Es gibt mehrere Deutungen dieses Namens. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden die so entstandenen Namen Budissin und Bautzen in der Bevölkerung parallel verwendet, wobei ausschließlich Budissin auch amtlich genutzt wurde. Am 3. Juni 1868 wurde Bautzen zum amtlichen Namen der Stadt. Obwohl in der Stadt selbst nur eine sorbische Minderheit von 5 bis 10 % der Bevölkerung wohnt, ist sie das politische und kulturelle Zentrum der Sorben.

Die Gegend wurde bereits in der Steinzeit besiedelt. Im 3. Jahrhundert bestand hier eine ostgermanische Siedlung. Für das Jahr 1002 wurde die Ortenburg als zentraler Ort der Oberlausitz erstmals genannt. In der Folgezeit entwickelte sich östlich der Burg die Stadt Bautzen, die wesentlich von der Lage am Spreeübergang der Via Regia profitierte. Sie war eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem Rhein und Schlesien. Spätestens 1213 erhielt Bautzen die Stadtrechte.

Durch ihre Lage zwischen dem Heiligen Römischen Reich, Polen und Böhmen, wechselten ständig die Herrscher. Sogar die Askanier und die Ungarn waren hier mal Landesherren. 1635 kam Bautzen mit dem Markgraftum Oberlausitz zu Sachsen. 1709 kam es zum zweiten großen Stadtbrand in der Geschichte Bautzens, der große Teile der Stadt zerstörte und das Stadtbild nachhaltig veränderte.

Stadtplan: in der Mitte Markt mit Rathaus und Dom St. Petri. Links in der Spreeschleife die Ortenburg.

Wendischer Turm und Finanzamt im Osten der Stadt. Der Turm war Teil der Stadtbefestigung und Schuldturm. Das heutige Finanzamt, wurde 1844 nach Plänen von Johann Gottfried Semper für die Bautzener Garnison erbaut.

Rathaus 1213 errichtet. Heutiges Aussehen von 1729-1732 von Johann Christoph Naumann. Sonnenuhr unter 2 mechanischen Uhren von 1816/18.

Hauptmarkt umgeben von überwiegend barocken Häuserfassaden. Zwischen 1400 und 1408 ging der Hauptmarkt als Schauplatz der Handwerkeraufstände zu Bautzen in die Geschichte ein. König Wenzel von Böhnen hatte 1391 der Stadt Bautzen das Privileg der freien Ratskür erteilt. Die Bürgermeister sollten jährlich wechseln und durch Gemeinde oder Handwerker gestellt werden. Dies wurde durch den Stadtadel nur unzureichend beachtet, sodass es zu diesem Aufstand kam.

Dem Rathaus gegenüber das Gewandhaus, hier haben früher die Tuchmacher und Gewandschneider ihre Waren verkauft. Das heutige Gebäude stammt von 1882. Davor steht der Marktbrunnen erbaut 1572/75, 1855 abgerissen und 1985 wieder aufgebaut. Auf ihm steht „Ritter Dutschmann“

Details der Fassade des Hartmann’schen Hauses am Hauptmarkt, 1720-24 im Stil des sächsisch-böhmischen Barock errichtet. Benannt nach seinem Besitzer. In ihm residierten u.a. König Friedrich II. von Preußen (1745), Kaiser Napoléon I. (1807/1813) und Zar Alexander I. von Rußland (1813).

Stadtapotheke, „Goldener Adler“, 2-sprachige Hinweisschilder

Blick durch die Reichenstraße auf den Reichenturm. Das dazugehörige Stadttor gibt es nicht mehr, da es 1837 abgerissen wurde. 1492 erbaut mit barocker Haube. Berühmt wurde er wegen seiner über Jahrhunderte eingetretenen Neigung. Auf einer Höhe von 55,25 m weicht er um 1,44 m von der Senkrechten ab und gehört damit zu den schiefsten begehbaren Türmen nördlich der Alpen.

In der Reichenstraße wohnten die Reichen der Stadt, vorwiegend Kaufleute. Prachtvolle Häuserfassaden, z.B. Reichenstr. 12, deren Fassade von 2 italienischen Stukkateuren gestaltet wurde.

Reichenstraße 4 das ehemalige Bautzener Postamt.

Innere Lauenstr. 6 Häuserfassaden

Alte Wasserkunst, 1558 durch Wenzel Röhrscheidt d. Ä. erbaut. Wegen der Lage der Stadt auf einem Granitfelsen, war die Versorgung der Stadt mit Wasser immer ein besonders schwieriges Problem. Es wurde 1495/96 erstmals durch den Bau einer Wasserkunst gelöst. Das Wasser der Spree wurde im Inneren des Turmes auf die Höhe der Stadt gefördert.

Daneben die Michaeliskirche, deren Entstehung in die Zeit der Belagerung durch die Hussiten zurückreicht.

Blick auf den Lauenturm. 1400 erbaut und damit der älteste Turm der Stadt. Das Wappentier des böhmischen Königs, ein zweischwänziger Löwe, schmückte das Stadttor von Bautzen gen Süden. In der wendischen (heute: sorbischen) Sprache wurde der Löwe „Law“ (sprich: Lau) genannt, daher der Name des Turms.

Davor die Röhrscheidt-Bastei oder Fischerbastei (1469) zum Schutz der Fischerpforte erbaut. Hier verlief der Weg zwischen Hauptmarkt und dem Tal der Spree.

Mühltor: das kleinste der mittelalterlichen Stadttore und der einzige Zugang zur Stadt von der Westseite her. Es entstand erst nach den Belagerungen durch die Hussiten 1429-31. Im Obergeschoss befand sich die Wächterstube. Der Beruf des Torwächters wurde erst 1835 abgeschafft.

Weg vom Mühltor zum Burghof, der Reymann-Weg, der direkt unterhalb der Stadtmauern entlang führt.

Ortenburg: Burgwasserturm, im Volksmund auch Karasekturm genannt, weil der Räuberhauptmann Karasek, der Ende des 18. Jahrhunderts in der Oberlausitz sein Unwesen trieb, hier inhaftiert war. Die im 2. Weltkrieg zerstörten Gebäude wurden Ende der 1990ger Jahre wieder aufgebaut.

Die strategisch günstig gelegene Burg, wurde wahrscheinlich unter Otto I. 958 als Grenzfeste erbaut. Sie brannte mehrfach nieder und war ständigen baulicheb Veränderungen unterworfen. Wesentliche heute erhaltene Teile gehen auf den ungarischen König Matthias Corvinus zurück. Renaissancegiebel am Schloss.

Historische Fotos vom Burgtheater. Details des berühmten Giebels mit der „Allegorie der Trägödie“, vom Bildhauer Ernst Rietschel. Er fertigte die Skulpturen ursprünglich für das Dresdner Hoftheater. 1902 wurde der Giebel an Bautzen übergeben.

Giebel des Hofrichterhauses und Schornstein aus der Spätrenaissance.

Auf dem Weg zum Matthiasturm unter einem Fenster zwei eingemauerte steinerne Köpfe. Wahrscheinlich die Reste zweier Bildsäulen, die man beim Wiederaufbau der Burg in den Jahren 1483–86 im Schutt nach den schweren Bränden fand. Einer Sage nach sollen an dieser Stelle ein Mönch aus dem Franziskanerkloster in Bautzen und eine Nonne aus Prag bei lebendigem Leib eingemauert worden sein. Diese beiden sollen schon als Jugendliche eine tiefe Zuneigung zueinander empfunden haben, wurden jedoch durch ihre Eltern getrennt und in verschiedene Klöster geschickt. Dennoch fanden beide einen Weg, sich zu sehen. Nachdem die Beziehung der beiden entdeckt wurde, seien sie an der besagten Stelle eingemauert worden.

Matthiasturm: erbaut zwischen 1483 und 1486 im spätgotischen Stil. Benannt nach dem ungarischen König Matthias Corvinus, der von 1469-90 Landesherr der Oberlausitz und damit Burgherr war. An der Stadtseite des Turms befindet sich seit 1486 ein monumentales Sandsteinrelief von Briccius Gauske. Es zeigt König Matthias.

Häuser in der Schlosstraße

Nikolaiturm, Teil der ehemaligen nördlichen Stadtbefestigung.

Bautzener Senfstube am Ende der Schlossstraße.

Domstift: an der Nordseite des Domes gelegen. Das Kollegiatsstift war um 1217/18 errichtet worden. Gebäude stammen vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Vorher gab es zahlreiche Umgestaltungen. Seit der Reformation Sitz der Apostolischen Administratur der Lausitzen. Nach der Wiedererrichtung des Bistums Meißen 1921 war hier neben dem Domkapitel die Bistumsverwaltung untergebracht. Nach Zerstörung des Bischofshauses im 2. Weltkrieg, hatte der Bischof hier auch seine seine Wohn- und Amtsräume. Nachdem der Bistumssitz im Jahr 1980 nach Dresden verlegt worden war, wurde das Stift umgenutzt. Seit April 1985, wurde in den ehemaligen bischöflichen Wohn- und Amtsräumen die Domschatzkammer untergebracht. Reich gestaltetes Portal von 1755. - Dom St. Petri:

Die erste und eine der größten Simultankirchen Deutschlands (seit der Reformation 1524). Simultankirche ist ein von mehreren christlichen Konfessionen in Parität genutzter Sakralbau. Dabei wurde der Chor für den katholischen, das Langhaus für den evangelischen Gottesdienst bestimmt. Die Grenze verlief am Lettnergitter.

Bereits um das Jahr 1000 ließ Graf Eido von Rochlitz an der Stelle des heutigen Doms eine erste Pfarrkirche errichten. Ca. 1217/18 die Gründung des Kollegiatstifts St. Peter.

24. Juni 1221 Einweihung des Chores. Das Westportal stammt noch aus dieser Zeit. Heutige Gestalt von 1430. 1456/63 Erweiterung des spätgotischen Hallenbaus um ein im Süden liegendes 4. Schiff. Nach dem Stadtbrand 1634 wurde das Innere barockisiert und 1664 erhielt der Turm eine Barockhaube.

Wie man auf dem Grundriss sehen kann, hat die Kirche einen starken Achsenknick. Für diese Abweichung von der geraden Linie gibt es sehr viele verschiedene Erklärungsmodelle, von denen jedoch keines als sicher angenommen werden kann.

Im katholischen Teil des Doms Hochaltar von 1713. Altarbild von Giovanni Antonio Pellegrini zeigt die Übergabe der Schlüssel des Himmelreichs an Petrus.

Katholische Orgel vom Bautzener Orgelbauer Leopold Kohl (1866).

Das Chorgestühl mit Schnitzereien aus Eichenholz um 1723.

Grabdenkmal des Reinheld von Reichenau 1665

Marienaltar, um 1520 für die Kirche von Nauwalde bei Großenhain geschaffen. Seit den 1950ger Jahren hier aufgestellt. Flügel wurden im 2. Weltkrieg zerstört. Links Nikolaus, rechts Hl. Bartholomäus.

Kruzifix (Permoserkreuz) von Balthasar Permoser (1713).

Blick über den evangelischen Altar ins Langhaus mit der evangelischen Orgel.

Kronleuchter, 1650 gestiftet, vermutlich aus einer süddeutschen Werkstatt.

Abendmalsaltar aus Holz im Südschiff, 1644 geschaffen von einem Zittauer Meister. Es zeigt das letzte Abendmahl, die Kreuzigung und die Auferstehung. Oben Christus als Weltenrichter.

Mättig-Epitaph, ebenfalls im Südschiff. 1655-61 geschaffen vom Bautzener Bildhauer David Hübner. Auferstehung Christi und jüngstes Gericht.

Fürstenloge: 1673-74 im Auftrag der Oberlausitzer Landstände für den sächsischen Kronprinzen Johann Georg III. geschaffen.

Orgelempore nach einem Entwurf von Fritz Schumacher 1909 errichtet. Orgel von der Bautzener Orgelbaufirma Hermann Eule.

Gewölbe mit Schlusssteinen, Rekonstruktionen der 1950ger Jahre mit Wappen von Städten und Institutionen.

Urheberrecht

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.