Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern. Algarve und Lissabon.

Portugal, Algarve 09.-23.02.1992

-

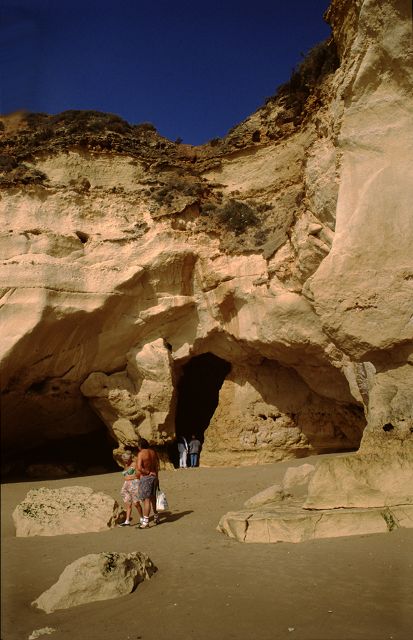

Algarve: Die Algarve ist eine Region im Süden Portugals, an der Atlantikküste gelegen. Damit liegt sie auch im äußersten Südwesten Europas. Die Küste der Algarve erstreckt sich über 155 km von Ost nach West und nur 52 km vom Süden zum Norden. Berühmt ist diese Region für die sogenannte „Felsalgarve“, eine malerische, zerfurchte 20-50 m hohe Steilküste aus gelben und rötlich braunem Kalk- und Standstein mit kleinen Buchten.

-

Praia da Rocha oder Strand der Felsen: in der Nähe der Stadt Portimão. Die Steilküste ist hier zum Teil 20-30 m hoch.

Impressionen

Detail der Steine mit eingeschlossenen Muscheln. -

Portimão: Der Ort liegt an der Mündung des Rio Arade. Bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt. Vor allem die Araber hinterließen botanische und architektonische Spuren. Nach der Reconquista wurde der Ort erst im 15. Jahrhundert wieder bevölkert. Während der portugiesischen Entdeckungsreisen, hatte der Hafen einige Bedeutung. Nach dem schweren Erdbeben 1755 in Lissabon und der weiteren Umgebung, erholte sich der Ort nur langsam. Einen wichtigen Entwicklungsschub erhielt der Ort im 19. Jahrhundert, durch die Entwicklung der Lebensmittelindustrie.

Baustellen und einfache Häuser für die Bauarbeiter.

Blüten

Friedhof

Kolumbarium

Kleine Einfamilienhäuser mit Gärten.

Kirche Nossa Senhora da ConceiçãoRundblick von der Unterkunft aus auf die Flussmündung.

Brandung des Atlantik. -

Alvor: an der Mündung des Rio de Alvor gelegen. Ein Großteil der Einwohner lebt im historischen Dorfkern, der sich mit engen Gassen, weißgestrichenen Häusern und dem Hafen seinen ursprünglichen Charakter bewahrt hat. Die Phönizier und die Römer haben hier bereits gelebt. Um 716 eroberten die Mauren den Ort, nun hieß er „Albur“, bis er 1250 von den Christen erobert wurde und seinen heutigen Namen bekam. Beim Erdbeben 1755 wurden fast alle Gebäude zerstört.

Kirche: im 16. Jahrhundert wurde eine Kirche im manuelinischen Stil errichtet. Nach dem Erdbeben wurde die Kirche rekonstruiert.

Blick Richtung Hafen.

Kleine Fischerboote -

Lagos: bereits die Phönizier und Griechen siedelten an der Bucht von Lagos weil hier Thunfisch, Sardinen und Krebse gefangen werden konnten. Der Wein- und Olivenanbau geht auf die Karthager zurück, also 4. Jahrhundert v. Chr. Lacobriga ist dann der erste bekannte römische Name der Ansiedlung. Ab 716 herrschten dann hier die Mauren. Unter ihrer Herrschaft wurde die Stadtmauer im 10. Jahrhundert erneuert. 1241 konnte der Ort von Dom Paio Peres Correia (1205-1275), mit Unterstützung von deutschen und englischen Ritteroden wieder zurück erobert werden. Der Hafen war im 15. Jahrhundert Ausgangspunkt zahlreicher Entdeckungsfahrten nach Afrika. Durch die Afrikafahrten gelangten schwarze Sklaven aus Guinea und dem Senegal erstmals in der Neuzeit nach Europa. Lagos erhielt 1444 einen bedeutenden Sklavenmarkt, dessen Gebäude noch heute besteht. Nach dem Erdbeben von 1755 verwüstete eine gewaltige Flutwelle mit elf Metern Höhe die Stadt. Anschließend wurde Lagos neu aufgebaut und die Stadtmauer aus jener Zeit umgibt noch heute weite Teile der Altstadt.

Stadttor Porta de Sao Goncalo: der Durchgang wird flankiert von zwei Albarrana-Türmen

Stadtwappen von Lagos

Kirche Santa Maria oder Igreja Paroquial de Santa Maria: Rechts von ihr liegt der ehemalige Sklavenmarkt.

Kirche Santo António oder Igreja de Santo António: Die 1707 errichtete Barockkirche wurde nach ihrer Zerstörung durch das Erdbeben bereits 1769 wieder aufgebaut.

Inneres: Vergoldete Holzschnitzereien verschönern üppig den Innenraum. Sie gehören zu den größten Kunstschätzen an der Algarve. Hier der Altar, auf dem der Schutzheilige Antonius mit dem Jesuskind auf dem Arm zu sehen ist. Auf beiden Seiten Engel die Kerzenleuchter halten. Die Holzschnitzereien stammen von Gaspar Martins und Custódio de Mesquita.

Auch die mit Holzschnitzereien gerahmten Gemälde am Eingang stammen von ihnen.

Auf der ganzen Länge der Kirche befindet sich eine bemalte Holzdecke, die durch die Art der Malerei ein Tonnengewölbe imitiert.

Regionalmuseum von Lagos oder Museu Municipal Dr. José Formosinho: Eingang des Museums mit Azulejos = dies ist ein Bild aus zumeist quadratischen, bunt bemalten und glasierten Keramikfliesen.

Hafen mit Fischerbooten.

Fort von Ponta da Bandeira oder Forte da Ponta da Bandeira: Es wurde im 17. Jahrhundert als einer der Hauptbestandteile eines Systems maritimer Befestigungsanlagen zur Verteidigung der Stadt erbaut. Im Vordergrund ein an Land liegendes Fischerboot. -

Blick über die Küste an der Algarve

Impressionen und Landschaft aus dem Hinterland. -

Große Windrose oder Rosa dos Ventos an der Ponta de Sagres mit der Seefahrerschule Heinrichs des Seefahrers. Residenz und Forschungs-, Planungs- und Ausbildungsstätte, welche die Grundlage legte, für den Erfolg der portugiesischen Seefahrt. Es handelt sich dabei um einen Steinkreis mit 43 m Durchmesser. Der gepflasterte Kreis wurde 1921 zufällig entdeckt. Er ist in 42 einzelne Segmente unterteilt. Ungeklärt ist bis heute, wozu die Windrose ursprünglich diente – Navigationshilfe oder Sonnenuhr? Datiert wird sie auf das 15. Jahrhundert, also die Zeit von Heinrich dem Seefahrer.

Angler an den Klippen der Ponta de Sagres

Im Hintergrund der Cabo de São Vicente. Gemeinsam mit der direkt daneben liegenden Ponta de Sagres, handelt es sich um die Südwestspitze Europas. Hier sind die Klippen bis zu 70 m hoch, dahinter eine karge baumlose Landschaft. Das Kap ist seit dem Neolithikum ein heiliger Ort, wie Steinsetzungen mit Menhiren in der Umgebung zeigen.

Angler an waghalsigen Stellen an den Klippen.

Im Hintergrund die Seefahrerschule auf der Ponta de Sagres.

Sonnenuntergang

Der lichtstärkste Leuchtturm Europas auf dem Cabo de São Vicente. Sein Lichtkegel reicht 32 Seemeine, also knapp 60 km über den Atlantik. Auf einem der weltweit meistbefahrenen Seewege halten Schiffe zum Kap einen großen Sicherheitsabstand. -

Orangenplantage

-

Silves: Silves wurde am Rio Arade errichtet und war bereits unter den Römern eine bedeutende Stadt, obwohl sie keinen Hafen besaß. In maurischer Zeit war es Hauptstadt. Damals wohnten hier 30.000 Einwohner – heute 1992 sind es nur noch 9.000. Es soll an Bau- und Kunstdenkmälern so reich wie Cordoba gewesen sein.

Maurenburg oder Castelo dos Mouros: Bereits kurz nach der ersten Eroberung von Silves begann König Sancho I. (1154-1211) mit dem Bau einer Burg. Ob er beim Bau der Burg auf antike oder maurische Vorgängerbauten zurückgreifen konnte, obwohl der überlieferte Name dies vermuten lässt, ist nicht wirklich nachgewiesen. Die Anlage ist ca. 12.000 qm groß.

Eingang

Statue von König Sancho I. neben dem Eingang.

Blick vom Innenhof auf die zinnenbewehrten Festungsmauern aus rötlichem Sandstein aus der Region. Der Grundriss ist ein unregelmäßiges Rechteck mit mehreren halbhohen Türmen.

Blick von der Mauer auf den darunter liegenden Ort Silves.

Umgebende Landschaft

Garten innerhalb der Burg.

An einem Haus gestapelter Kork.Großer Lagerplatz für geernteten Kork.

Zitronen an einem Baum.

Kathedrale: Direkt nach der Reconquista (Rückeroberung) der Stadt Silves von den Mauren, wurde hier ein Bistum gegründet. Mit dem Bau einer Kathedrale wurde allerdings erst im 13. Jahrhundert begonnen. Sie liegt direkt neben der Burg auf einer 35 m hohen Anhöhe über dem Fluss Arade. 13.-15. Jahrhundert erbaut und der Empfängnis Marias geweiht. Sie war Sitz des Bistums der Algarve, bis 1577 der Bischofssitz nach Faro verlegt wurde. Sie hatte also vom 13. Jahrhundert bis 1577 den Status einer Kathedrale. Sie ist das älteste Zeugnis gotischer Architektur im Süden der iberischen Halbinsel. Der älteste Teil der Kirche, der gotische Chor, ist der ganz aus exakt behauenen Natursteinen erbaut, genauso wie das hochgotische Archivoltenportal. Die Ecksteine des Glockenturms bestehen aus Bruchsteinen und wurden deshalb verputzt.

Hier das heute als Eingang genutzte barocke Südportal aus dem Jahr 1781.

Inneres: 3-schiffig mit Querhaus. Chor- und Vierungsbereich hat Kreuzrippengewölbe. Das Mittelschiff und die niedrigeren Seitenschiffe haben trapezförmige Holzdecken.Feuchtgebiete in der Nähe von Silves.

Binsen in den Feuchtgebieten.

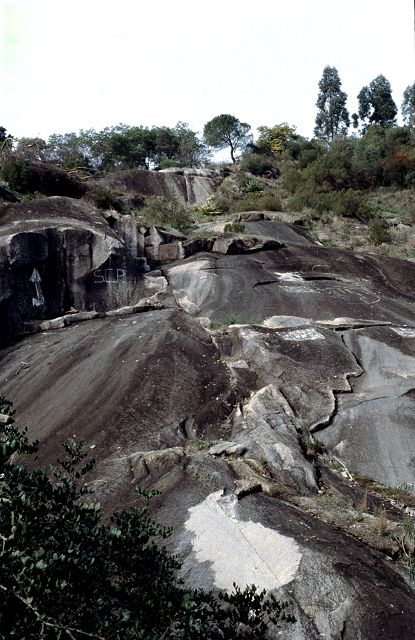

Glatte Felshänge -

Caldas de Monchique: Kurort im Monchique-Gebirge im Hinterland der Algarve. Seit der Römerzeit ist es berühmt für sein Wasser, mit angeblich heilenden Eigenschaften. Es wurde auch als saisonaler Rückzugsort für portugiesische Könige genutzt.

Blick auf die Kapelle der heiligen Teresa.

Blick auf den Ort und die umgebende üppige Vegetation.

Steinbruch -

Loulé: Funde belegen eine Besiedlung seit der Altseinzeit, bei den Römern hieß sie „Laurea“. Der Ortskern wurde dann ab der maurischen Besetzung 711 stark arabisch geprägt.

Einer der Eingänge der neomaurischen Markthalle mit einem der Ecktürme.

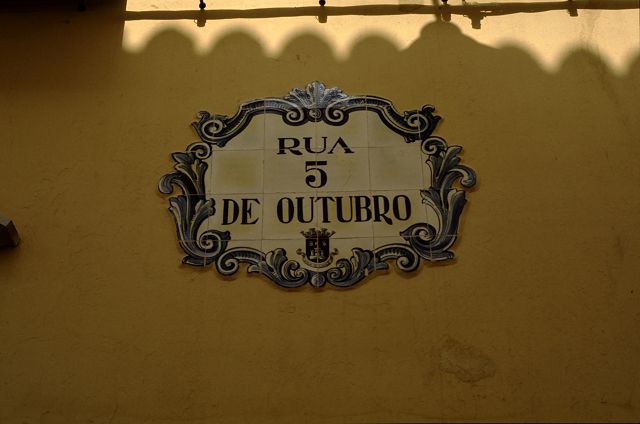

Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert.Namen der Straßen an den Hauswänden.

Kleine Einkaufsstraße in der Fußgängerzone mit gemustertem Pflaster.

Typische Alstadtgasse. -

Milreu: Die Ruinen von Milreu in der portugiesischen Gemeinde Estoi, sind ein wichtiger Beweis für die römische Kultur am Beginn des 1. Jahrhunderts, außerhalb des Kernlandes Italien dar. Es ist unter anderem ein Beispiel für ein römisches Landgut, eine „villa rustica“ frei gelegt worden, aber auch Thermen, ein Wasserheiligtum (Nymphäum) und eine frühchristliche Basilika.

Hier ein Plan der Ruinen.

Mosaike mit Fischmotiven

Ruinen von einem der Räume in den Thermen. Links der Umkleideraum mit Bänken zum Sitzen an der Wand und Nischen für die Kleidung darunter. Tauchbecken mit Mosaiken an der Wand.

Wasserheiligtum -

Estói: Igreja Matriz de Estoi, Kirche

Strasse in der Altstadt.

Gartenzaun mit „Wachhund“

Blick auf den berühmten Palácio de Estoi, ein ehemaliges Lustschloss, erbaut im 19. Jahrhundert im Stil des Rokoko.

Weg der entlang der ausgedehnten Gärten des Schlosses entlang führt.

Freitreppe die in den Garten führt

Blüten

Uhrenturm -

Olhão: die Stadt liegt an der sogenannten „Sand-Algarve“. So bezeichnet man den Landstrich, der sich zwischen dem Flughafen vonFaro und der spanischen Grenze im Osten Portugals erstreckt.

Pfarrkiche „Nossa Senhora do Rosário“ 1698-1715 im barocken Stil von Fischern erbaut. Hier wächserne Nachbildungen von erkrankten Körperteilen, um deren Heilung man in der Kirche bittet.

Schöne Häuser in der Altstadt. Hier sind besonders viele Häuser mit Fliesen verziert. Die maurische Sitte wurde über Jahrhundte zu einem eigenen Stil entwickelt. Im 19. Jahrhundt verkleiden sie auch Bürgerhäuser und nicht nur Paläste, Kirchen und Klöster. -

Faro: Hauptstadt der Algarve. Aus einer älteren phönizischen Siedlung, die auch von den Griechen zeitweilig genutzt wurde, entstand in römischer Zeit die Stadt „Ossonoba“. Wegen seines Hafens und der Nähe zu reichen Fischgründen wurde es zu einem wichtigen Handelsplatz für Wein, Öl und Produkte der Fischerverarbeitung. Seit 1577 ist Faro Bischofssitz. Wurde wie vieles in der Gegend 1755 durch das schwere Erdbeben zerstört.

Eingang zum Museum

Korkeichen.

Landschaft mit kleinem See.

Baumerdbeeren, aus denen Schnaps gewonnen wird.

Esel in der weiten Landschaft.

Dünenlandschaft bei Faro

Felsküste bei Faro

Impressionen von bonsai-artig verformten Büschen

Sandformationen

Felsküste bei Faro

Blick auf eine Bucht mit Sandstrand

Futtertrog in der Landschaft mit Callas

Calla

Brüchiges Gestein – Schiefer?

Neue Villa mit starken maurischen Einflüssen.

Schöne Häuser im Abendlicht.

Mietshaus mit aufgehängter Wäsche -

Lissabon oder Lisboa: Auf 7 Hügeln erbaut, wie Rom. Sie liegt an der Flussmündung des Tejo. Der Handelshafen an der Tejo-Bucht wurde vor der römischen Herrschaft „Alis Ubbo“ genannt. Lissabon, eine Gründung der Phönizier, erhielt zu Zeiten von Julius Caesar das römische Stadtrecht. 714-716 Eroberung der Stadt durch die Mauren. 1147 eroberte der erste portugiesische König Alfons I. genannt Afonso Henriques (ca. 1109-1185) die Stadt. Zur Zeit König Alfonso III (1210-1279) wurde Lissabon Hauptstadt Portugals. Blütezeit war im 15. und 16. Jahrhundert während der portugiesischen Entdeckungen. 1755 sorgte ein verheerendes Erdbeben mit Flächenbränden und Flutwelle für den wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. Von 110.000 Einwohnern kamen damals 30.000 ums Leben. 9000 Gebäude wurden vernichtet. Heute (Stand 2019) leben im Großraum Lissabon 2,8 Millionen Menschen.

Anfahrt nach Lissabon über die Ponte 25 de Abril, eine 1966 eröffnete riesige Hängebrücke über den Tejo. Rechts neben der Brücke kann man die riesige Cristo-Rei-Statue am Südufer des Tejo erkennen. Inspiriert von Rio de Janeiro steht eine 28 m hohe Christusstaute mit ausgebreiteten Arm auf einem 82 m hohen Sockel.

Blick von der Brücke auf den Tejo und die am gegenüberliegenden Ufer liegende Altstadt von Lissabon.

Architektonisch interessante Hochhäuser -

Vorort Belém: Belém ist portugiesisch für Bethlehem. Der Stadtteil von Lissabon liegt direkt am Tejo. Bis 1885 war der Ort selbständig. Bei dem großen Erdbeben 1755 wurde der Ort kaum in Mitleidenschaft gezogen, daher haben sich hier viele historische Bauten erhalten.

Mosteiro dos Jeróminos oder Hieronymiten-Kloster: Hier stand eine von Heinrich dem Seefahrer gestiftete Kirche, in der die Seefahrer vor der Abfahrt beteten. Auch Vasco da Gama (1469-1524) soll 1497 hier gebetet haben, bevor er auf Indienfahrt ging. König Manuel I. (1469-1521) soll gelobt habe, an an der Stelle der Kapelle ein Kloster zu bauen, so die Fahrt da Gamas erfolgreich sein würde.Die Bauarbeiten sollen 1502 begonnen worden sein. Architekt Diogo Boytac oder Boitaca (ca. 1460-1528), war ein Meister des Manuelinischen Stils, benannt nach König Manuel I. Vor allem Kirchen und Klöster, die zwischen 1490 und 1521 entstanden, sind vom Manuelismus geprägt. Er ist mehr ein Dekorations- als ein Baustil. All‘ das Fremde und Neue, welches man auf Entdeckungsreisen kennengelernt hatte, sowie Motive aus der Seefahrt wurden verwendet. Das Kloster ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Manuelinik. Eine portugiesische Variante der Spätgotik mit einen Elementen der Renaissance. Bis 1834 beherbergte das Kloster die Hieronymiten, dann wurde es ein Waisenhaus. Heute gehört es zum UNESCO Weltkulturerbe.

Blick auf die 300 m breite Fassade des Klosters. In den Seitenflügeln befinden sich heute das Marinemuseum und das Archäologische Museum.

Rechts schließt sich die Klosterkirche an. Ihr wurde im 19. Jahrhundert stilwidrig eine Kuppel aufgesetzt, als Ersatz für einen zerstörten Spitzturm.

Südportal der Klosterkirche. Das von João de Castilho (1470-1553) und Diogo Boytac geschaffene Portal, ist höher als das Gesims der Kirche. Es ist 32 m hoch und 12 m breit.

Zwischen den beiden Eingangstüren steht die Figur Heinrichs des Seefahrers, über dem Bogen des Portals sehen wir die gekrönte Maria mit dem Kind. Ganz oben, vor dem Dachgesims wacht der Erzengel Gabriel. Unter den Baldachinen stehen 24 fast lebensgroße Figuren, Apostel, Heilige und Bischöfe. Hier mischen sich spätgotische Fialen mit Rundbögen der Renaissance. Umgeben ist das Ganze von floralen Elementen, wie Blätter, Blumen und Äste.

Detail

Im Bogenfeld über den Türen die Darstellung der Hieronymuslegende.

Heinrich der Seefahrer zwischen den Türen.

Details

Westportal der Klosterkirche von Nicolau Chanterene (1485-1555). Es zeigt die Verkündigung (links), Geburt Christi (Mitte) und die Anbetung der Hirten (rechts). 2 Engel halten das Wappen von König Manuel I.

Detail mit Geburt Christi

Rechts an der Seite: Maria von Kastilien, die 2. Frau von König Manuel I. und Johannes der Täufer.

Detail: Die Darstellung von Maria von Kastilien soll tatsächlich einem Portrait nahe kommen.

Links an der Seite: Manuel I. und der heilige Hieronymus.

Detail: Das Gesicht des Königs soll nach einem Gipsabdruck geschaffen worden sein.

Inneres:

Unter der Empore, an der Nordseite der Kirche, steht der Sarkophag Vasco da Gama (1469-1524). Er starb 1524 als Vizekönig von Indien und wurde zunächst dort beerdigt und danach mehrfach umgebettet. Erst 1880 wurden seine sterblichen Überreste in diesem Ehrengrab beigesetzt, welches demzufolge im Neomanuelinischen Stil gehalten ist.

Blick in das Gewölbe mit Gurtbögen, die wie Tauwerk aussehen.

Grabmal von Heinrich I. (1512-1580). Königsgräber werden von Elefanten getragen.

Grabmäler von Manuel I. und seiner 2. Frau Maria. Beide wieder von Elefanten getragen.

Kanzelkorb.Detail einer Säule

Hauptaltar im Chor der Kirche

Scheingrab des Dichters Luís de Camões (1524-1580)

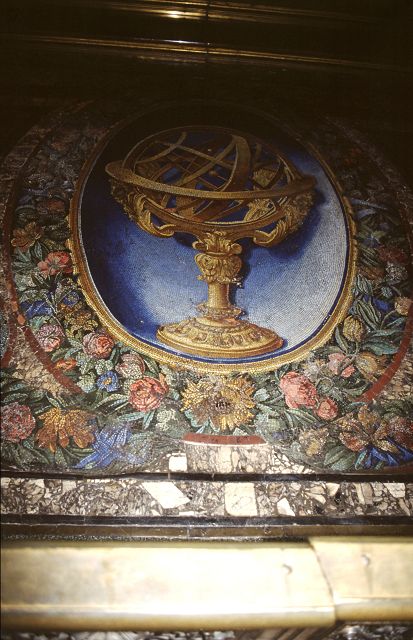

Kreuzgang an der Nordseite des Klosters, 55 m im Quadrat groß. In der Dekoration verbinden sich Elemente aus dem Abendland, dem Orient und Fernost. Aus dem gelblichen Kalksandstein wurden Embleme, Figuren, Porträts sowie stilisierte Pflanzen und Tiere herausgearbeitet. Dazwischen tauchen immer wieder das Kreuz der Christusritter, die Sphärenkugel und das königliche Wappen auf und versinnbildlichen den religiösen und weltlichen Machtanspruch des portugiesischen Königshauses unter Manuel I.

Bögen und Maßwerk im KreuzgangGewölbe mit üppig dekorierten Schlusssteinen.

Details

Detail mit einem Löwen.Wandrelief im Stil der Renaissance.

Wandrelief mit der Armillarsphäre, des Herrschaftszeichen König Manuels I. und gleichzeitig das Wappen Portugals.

Wandrelief mit Wappen und Kardinalshut (Galero) über dem Abtstuhl.

Brunnen mit Löwenstatue

Torre de Belém: Er stand ursprünglich im Fluss Tejo als kanonenbewehrte Festung und Leuchtturm. Von der Spaniern wurde er ab 1580 als Kerker benutzt. Baumeister war Francisco de Arruda (1510-1547), der sich auf Reisen stark vom marokkanischen Baustil beeinflussen ließ. Erbaut 1515-1521. Er besteht aus einem Turm und einer Bastion. Im 19. Jahrhundert wurde das Original von Napoleon zerstört und dann 1846 rekonstruiert. Durch die Verschiebung des Flusslaufes durch Aufschüttungen mit Erdbebenschutt, kann man den Turm inzwischen vom Land aus erreichen.

Die oberste Ebene ist heute eine 35 hohe Aussichtsplattform. Vorne die Statue „Unserer Lieben Frau der sicheren Heimkehr“, die auf das Meer schaut.

Einer der kleinen Ecktürme an der Bastion. Sie haben Faltkuppeln und erinnern an das Dach des berühmtem Koutoubia-Minaretts in Marrakesch.

Denkmal der Entdeckungen oder Padrão dos Descobrimentos: Es wurde 1960 zum 500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer durch das Salazar-Regime errichtet. Das Denkmal hat eine Höhe von 56 Metern und ist aus Beton gegossen. Vom Design wirkt es fast sozialistisch-monumental. Verschiedene historische Persönlichkeiten stehen auf dem, einem Schiffsbug nachempfundenen Denkmal, ganz vorne Heinrich der Seefahrer.

Ansicht von Westen.

Ansicht von Osten. -

Lissabon:

Igreja de São Roque oder St. Rochus-Kirche: Jesuitenkirche, die zu den prunkvollsten Kirchen auf der iberischen Halbinsel gezählt wird. König João III. (1502-1557) gab den Bau 1566 in Auftrag. Der Baumeister und italienische Architekt Filippo Terzi (1520-1597) leitete den Bau zusammen mit den zwei portugiesischen Architekten Afonso Álvares (1501-1580) und Bartolomeu Álvares.

Vergoldete Holzschnitzereien in einer Kapelle.

Altar mit Steinintarsien

Ganze Wand mit Azulejos.

Weitere Kapelle mit vergoldeten Holzschnitzereien.

Kapelle São João Baptista. 1742 im Auftrag von König João V. (1689-1750) in Rom gebaut und 1749 mit 3 Schiffen nach Lissabon gebracht worden, wo sie wieder zusammengesetzt wurde. Die Kapelle ist Johannes dem Täufer geweiht und gilt als die prunkvollste katholische Kirchenkapelle der Welt. Sie wird auch als „Lapislazuli-Schatzhöhle“ bezeichnet, da kostbare Werkstoffe verarbeitet wurden. Zahlreiche Künstler waren an den Arbeiten beteiligt.

Hier am Boden ein sehr fein gearbeitetes Mosaik mit dem Motiv der Armillarsphäre, des Herrschaftszeichen König Manuels I. und gleichzeitig das Wappen Portugals.

Seitenwand der Kapelle mit einem Gemälde mit der Verkündigung. Eingerahmt von mit Lapislazuli belegten Säulen. Die Wände sind mit Achatplatten belegt. In der Kapelle wurden außerdem zahlreiche Marmorarten, Alabaster, Elfenbein, Amethyst, Gold, Silber und sogar Diamanten verarbeitet. Finanziert wurde das Ganze mit dem Gold aus Brasilien.

Azulejos.

Portugiesische „Cabel-Cars“. Die Straßenbahn in Lissabon existiert seit 1873. Zuerst als Pferde-Straßenbahn, ab 1901 elektrisch.

Blick auf den Festungshügel von Lissabon.

Igreja da Madre de Deus oder Muttergotteskirche: 1509 von Leonor de Avis (1458-1525), der Witwe von König João II. (1455-1495) mit dem Kloster zusammen gegründet. In dem ehemaligen Kloster befindet sich heute ein Museum für Azulejos. Das Äußere der Kirche ist mit manieristischen Stil, das wertvolle Innere aber bereits in barocker Formensprache.

Eingangsportal im manuelinischen Stil.

Detail. Links ein Pelikan, der seine Jungen füttert. In der Antike glaubte man, dass der Pelikan seine Jungen mit Blut füttert. In der christlichen Ikonographie sah man daher in diesem Bild des sich opfernden Pelikans ein Symbol für den Opfertod von Jesus, aber auch für Familiensinn. Rechts ein Netz, ein Symbol für die Königin, denn in einem Netz wurde ihr der tödlich verunglückte Sohn gebracht.

Inneres:

Die Kirche hat ein rechteckiges Kirchenschiff mit einer quadratischen Hauptkapelle. An den Wänden Azulejos und Gemälde mit Darstellungen aus dem Leben des heiligen Franziskus und der heiligen Clara. Hier ein Blick von der Empore der Ordensschwestern.

Kassettendecke mit Bildern aus dem Leben Marias.

1698 wurden die in Holland angefertigten Fliesen in der Kirche angebracht.

Auf der linken Kirchenwand vom Fliesenmaler Jan van Oort eine höfische Szene auf dem Land.

An der rechten Wand ist Jehova abgebildet, wie er Moses ruft. Das Fliesenbild stammt von dem Amsterdamer Willem Van der Koet (1666-1747).

Im Unterchor ein Altar mit vergoldeten Holzschnitzereien, darunter Gebeine, wohl eines Heiligen.

Kapelle des heiligen Antonius mit Gemälden und Azulejos aus dem 18. Jahrhundert.

Barock eingerichtete Sakristei mit schwarzen Holzschränken für die liturgischen Gewänder.

Innenhof im als Museum genutzten ehemaligen Klarissenkloster.

Azulejos mit der Anbetung der Hirten.

Azulejos im Treppenhaus des Museums

Igreja de Santa Engrácia oder Kirche der heiligen Engrácia: Barockkirche, Baubeginn 1682-1712. Der damalige König João V. (1689-1750) hatte kein Interesse an dieser neuen Kirche, daher wurde sie erst im 20. Jahrhundert vollendet. 1966, während der Diktatur unter António de Oliveira Salazar (1889-1970), wurde die Kirche, nachdem sie fertiggestellt war, nach französischem Vorbild in ein nationales Pantheon umgewandelt.

Casa dos bicos oder Haus der Spitzen: beeinflusst von italienischen Renaissancepalästen und dem portugiesischen manuelinischen Stil. Im 16. Jahrhundert für Brás de Albuquerque (1500-1580) erbaut. Es überlebte das verheerende Erdbeben von 1755, wurde als 4-stöckiges Wohnhaus aber aufgegeben und als Lagerhaus genutzt. Nach der Renovierung im 20. Jahrhundert wurde es zu einem Standort des Museums von Lissabon und ist heute Hauptsitz der José Saramago Foundation.

Häuser neben der Casa dos bicos.

Catedral Sé Patriarcal oder Igreja de Santa Maria Maior: ein im Wesentlichen romanischer Bau, der auch als Wehrkirche gedient hat. Wahrscheinlich Baubeginn 1147. Sie ist daher die älteste Kirche der Stadt. Beim Erdbeben 1755 wurde der gotische Chor zerstört. Im 18. Jahrhundert wurden die Türme mit barocken Turmspitzen versehen. In der Zeit der Salazar-Regierung, wurden die Spitzen abgebaut, um ein einheitliches Aussehen im Stil der Romanik zu erreichen. In derselben Zeit wurden die Zinnen wiederhergestellt sowie das einem Portal ähnelnde Fenster in der Westfassade durch eine Fensterrose ersetzt. Inzwischen ist das romanische Innere wieder hergestellt worden. Sie steht an einer Stelle, an der sich früher eine Moschee befunden hat.

Inneres:

Der Innenraum der Kathedrale ist in den Stilen der Romanik und der Gotik gestaltet. Hier der Chorumgang im gotischen Stil.

Sarkophag von Lopo Fernandes Pacheco (1280-1349), der als Krieger dargestellt ist. Er war der erste seiner Familie, der den Rang eines Rico-Homem erreichte. Dies war im 13.-15 Jahrhundert in Portugal die Bezeichnung für den höchsten Adelsstand. Die Angehörigen dieser Schicht, verfügten über die wichtigsten öffentlichen Ämter.

Kreuzgang: im Osten der Kathedrale am Ende des 13. Jahrhunderts unter der Herrschaft des Königs Dionysius (1261-1325), und im 14. Jahrhundert errichtet. Im Hof des Kreuzganges werden archäologische Grabungen durchgeführt.

Blick auf das Chorhaupt der Kathedrale, den südlichen Kreuzgang ohne Dach.

Straßenbahn

Igreja São Vicente de Fora, Kirche oder Kloster São Vicente de Fora : ist ein ursprünglich romanischer, dann manuelinischer Komplex von Sakralbauten. Das erste Kloster wurde 1147 von Alfons I. als Augustinerkloster vor den Mauern der Stadt gegründet. Die Kirche und das Kloster erhielten ihr heutiges Aussehen unter dem Baumeister Filippo Terzi (1520-1597). Er handelte im Auftrag vom spanischen König Philipp II. (1527-1598), der seit 1580 auch König von Portugal war.

Umbau von 1582-1627.Alfarma, die Altstadt von Lissabon. Sie wurde ursprünglich überwiegend von Fischern und Handwerkern bewohnt. Als im 16. Jahrhundert im benachbarten Viertel der Baugrund knapp wurde, siedelten sich auch einige Adlige an.

Azulejos mit dem Motiv eines Segelschiffs.

Altstadtgasse

Hinterhof

Mit Fliesen belegtes Haus.

Alte Häuser

Hinterhof mit aufgehängter Wäsche.

Steile Gassen, Dachterrasse bei einem öffentlichen Waschplatz mit aufgehängter Wäsche.

Altstadtgasse mit kleinen Läden.

Azulejos mit Heiligenbildern an alten Häusern.

Adelspalast

Praça do Comércio oder Platz des Handels: einer der drei wichtigsten Plätze in dem nach dem Erdbeben 1755 neu erbauten innerstädtischen Bereich. Der 170 v 170 m große Platz liegt direkt am Fluss Tejo. Hier befand sich bis zum Erdbeben der königliche Uferpalast, den Manuel I. errichten ließ. Die umgebende Bebauung entwarf der portugiesische Architekt Eugénio dos Santos (1711-1760) in der Form eines rechteckigen „U“, welches sich zum Tejo hin öffnet.

In der Mitte das Reiterdenkmal des Königs José I., entworfen von Joaquim Machado de Castro (1731-1822). Dies ist sein bekanntestes Werk.

Arco da Rua Augusta: er ist sozusagen der Eingang zur Baixa Pombalina, der nach 1755 neu gebauten, schachbrettartig angelegten Neustadt Lissabons. Dieser durch Verissimo da Costa gestaltete Torbogen wurde 1873-75 erbaut. Er besitzt eine große Uhr sowie mehrere Allegorien der Bürgertugenden Ehre, Scharfsinn und Mut sowie Statuen des keltiberischen Führers Viriathus (der Führer der Lusitaner im Kampf gegen die Römer, links), des Nationalhelden Nuno Álvares Pereira (der Sieger von Aljubarrota), des portugiesischen Entdeckers des Seeweges nach Indien Vasco da Gama und des Marquis von Pombal, der die zerstörte Unterstadt neu bauen ließ.

Schaufenster mit einer alten Registrierkasse.

Rossio oder Praça de D. Pedro IV.: auch einer der 3 wichtigsten Plätze im neuen Viertel von Lissabon. Er war Schauplatz zahlreicher Feiern und Revolutionen, heute ist er vornehmlich beliebter Treffpunkt sowohl der Einwohner als auch der Touristen. Der offizielle erinnert an den portugiesischen König Pedro IV., den späteren brasilianischen Kaiser Pedro I. Eine Bronzestatue des Königs befindet sich auf einer Säule in der Mitte des Platzes.

Seit dem 19. Jahrhundert schmücken zwei französische Bronzebrunnen den Rossio. Im Hintergrund oben die Ruine des Convento do Carmo, eines ehemaligen Klosters des Karmeliter-Ordens.

Heiße Maronen von einer Feuerstelle an einem Motorrad.

Rathaus am Praça do Município: Das nach dem Erdbeben hier errichtete alte Raushaus wurde 1863 durch einen Brand vollständig zerstört. Von 1865-1880 wurde an derselben Stelle nach Plänen des Architekten Domingos Parente da Silva (1836-1901) ein neues Rathaus gebaut. Es hat eine monumentale Fassade im neoklassizistischen Stil. Über dem zentralen Balkon ein großer Giebel.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.