Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Krakau 15. – 24. Juli 2019

Jahrhundertelang Hauptstadt und größte Stadt Polens. 1257 erhielt Krakau von Fürst Boleslaw die Stadtrechte, mit einer am Magdeburger Stadtrecht orientierten Verfassung. Die polnischen Könige residierten auf dem Wawel-Schloss. 1609 übersiedelte der königliche Hof nach Warschau, denn hier fanden bereits die Parlamentssitzungen statt und die Königswahl. Im 18. und 19. Jh. stürzte die ehemalige Hauptstadt in eine tiefe Krise.

Seit mehr als 400 Jahren nun nicht mehr Hauptstadt, trotzdem bis heute ein Kristallisationspunkt der polnischen Identität.

Die Kathedrale Krönungsort und Grablege der polnischen Könige. Die 600 Jahre alte Jagiellonen-Universität ist die älteste und gleichzeitig bedeutendste des Landes.

Seit 1978 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Besiedelung seit dem Paläolithikum. In den ersten 4 Jahrhunderten nach Christus reger Handel mit dem römischen Reich.

-

Stadtplan: Rundgang durch die Stadt beginnt links mit der St. Anna-Kirche, von dort direkt in das Zentrum der Altstadt, zum Marktplatz, einem der größten in Europa. Ganz unten der Wawel. Zwischen Marktplatz und Wawel verläuft in Nord-Süd-Richtung Ulica Grodzka.

-

Auf dem Weg von meiner Unterkunft Richtung Marktplatz, überquert man den inzwischen begrünten ehemaligen Festungsgürtel Planty. Der vom 13.-15 Jh. erbaute Festungsgürtel, wurde im 19. Jh. eingerissen (außer im Norden der Altstadt). Die Grünanlage hat zahlreiche Bänke zum Verweilen, Kunstwerke, Spaziergänger und Tauben.

-

St. Anna-Kirche: in der westlichen Altstadt gelegen. Eine der Vorgängerkirchen wurde durch Brand zerstört. 1418 begründete König Władysław II. Jagiełło die Schirmherrschaft der Universität für die inzwischen gotisch wieder aufgebaute St.-Anna-Kirche. 1689 dann der Abbruch, weil die Kirche dem Zustrom der Gläubigen nicht mehr gewachsen war, angesichts der zunehmenden Verehrung des Heiligen Johannes von Krakau auch Johannes Cantius (1390-1473, Professor an der Krakauer Akademie).

Die jetzige Barockkirche gilt als Musterbeispiel sakraler polnischer Barock-Architektur. Sie wurde 1689-1703 nach einem Entwurf des Holländers Tylman van Gameren errichtet. Vorbild war die römische Kirche Sant’Andrea della Valle in Rom. Der perspektivische Effekt des Haupteingangs entsteht durch die 3 verschiedenen Portale, die hintereinander angebracht wurden.

Innen: Die Fresken stammen von dem in Schweden geborenen Karl Dankwart.

Altar: gestaltet durch die Italiener Baldassare Fontana und die Brüder Carlo und Innocente Monti. Das Altarbild „Anna Selbdritt“ stammt von Jerzy Siemiginowski-Eleuter, dem Hofmaler des Königs Johann III. Sobieski.

Chorgestühl: Die Gemälde auf dem Chorgestühl mit dem Leben der heiligen Anna aus dem 18. Jh., sind von Szymon Czechowicz.

Linkes Querschiff

Rechtes Querschiff Altar mit dem Sarkophag des heiligen Johannes Cantius (Jan von Kęty), begleitet von den Personifikationen der 4 Fakultäten der Krakauer Universität: Theologie, Philosophie, Jurisprudenz und Mezizin.

Denkmal für Nicolaus Copernicus.

Bildnis des ersten slawischen Papstes Johannes Paul II (1920-2005). Überall in der Stadt wird der inzwischen selig gesprochene polnische Papst verehrt.

Magia Café Bistro neben der St. Anna-Kirche

Hauseingang kurz vor dem Marktplatz -

Rathausturm: in der südöstlichen Ecke des Marktplatzes.13. Jh. Das mittelalterliche Rathaus wurde 1820 wegen Baufälligkeit abgetragen. 70 m hoch, aus Backstein und Steinblöcken errichtet. Infolge eines Sturms im Jahre 1703, hat sich der Turm um einen halben Meter geneigt. Barocke Haube. Den Tuchhallen gegenüber befindet sich der Eingang zum Turm, der bis zur 4. Etage bestiegen werden kann. Gotisches Portal mit den Wappen Krakaus und Polens. Zwei steinerne Löwen, die im 19. Jahrhundert hinzugefügt wurden, säumen den Eingang.

Marktplatz: Mit 40.000 qm (200 x 200 m), einer der größten mittelalterlichen Marktplätze Europas. Angelegt im 13. Jh. Als Krakau 1257 die Stadtrechte erhielt, war dies verbunden mit der Auflage, die Stadt nach einem vorgegebenem Grundriss aufzubauen. Von jeder Seite gehen in regelmäßigen Abständen je 3 Straßen ab. Von den vielen Gebäuden, die einst auf dem Markt standen, sind nur noch die Tuchhallen und der Rathausturm übrig. Ansonsten säumen den Markt zahlreiche Palais.

Kopf-Skulptur von Igor Mitorai. Daneben eine leicht abgewandelte Guy-Fawkes-Maske (er war Mitglied einer Verschwörung, die 1605 versuchte das House of Lords in London in die Luft zu sprengen, um wieder ein katholisches Staatsoberhaupt zu erzwingen), die seit Jahren von Demonstranten getragen, als Zeichen des Widerstandes gegen Tyrannei, Wikileaks-Aktionen etc.

Krakauer Kutschen, Kutscher sind hier i.d.R. Frauen.

Tuchhallen: eines der bedeutendsten Beispiele für Renaissance-Architektur in Europa. Grundfläche: 18 x 108 m. Der Name leitet sich her vom ehemaligen Tuchhandel. Ursprünglich eine Ansammlung von offenen Marktbuden, ließ Kazimierz der Große diese Anlage als 3-schiffiges Gebäude errichten. 1555 fast völlig abgebrannt.

Giovanni Maria Mosca, genannt „Il Padovano“ (geb. 1493-1574) baute die Halle neu auf. Von ihm stammen auch die Loggien. Nach Entwürfen des Italieners Santi Gucci (geb. 1530) kamen Tonnengewölbe und eine umlaufende Attika mit flachen Arkaden und Maskaronenköpfen (Fratzen) dazu. 1875 wurde sie von Tomasz Pryliński erneut umgebaut. Die Längseiten erhielten neugotische Arkaden, mit Kapitellen, die Jan Matejko entworfen hat. Heute befindet sich in der oberen Etage das Museum für polnische Kunst des 19. Jahrhunderts. Außerdem einige Cafes und Restaurants mit Blick auf den Platz.

Berühmt ist das „Café Noworolski“. Das Innere ist ganz im Jugendstil gehalten und Wandgemälde der polnischen Maler Henryk Uziembło und Józef Mehoffer schmücken die Wände.

Im Mittelgang Andenkenläden. Über den hölzernen Ständen polnische Stadtwappen und Zunftzeichen.

Von der östlichen Seite der Tuchhallen, dem Rathausturm abgewandt, hat man den Blick auf die Marienkirche, die am nördöstlichen Ende des Marktplatzes steht.

Hier steht das Adam-Mickiewicz-Denkmal. Er war der größte polnische Romantiker des 19. Jahrhunderts. Anläßlich seinen 100. Geburtstages wurde das Denkmal 1898 enthüllt. Sie wurde von Teodor Rygier entworfen. Zu seinen Füßen symbolisieren 4 allegorische Statuen das Vaterland (von der Stirnseite des Denkmals aus entlang der Sienna-Straße), Wissenschaft (in Richtung Norden), Mut (in Richtung Tuchhallen) und Poesie (in Richtung Adalbertkirche, Süden) -

St.-Adalbert-Kirche: eine der ältesten Kirchen Krakaus. Hier am südöstlichen Ende des Marktplatzes, mündet trichterähnlich die Ulica Grodzka, die nach Süden zum Wawel führt (dazu später). Nur diese kleine Kirche und die große Marienkirche durchbrechen die ansonsten schachbrettartige Anlage der Straßen, die zum Marktplatz führen. Sie ist die kleinste Kirche der Stadt, ca. 1000 erbaut. Sie ist dem Schutzpatron Polens, dem Hl. Adalbert geweiht. Das romanische Südportal hat sich bis heute erhalten. Es liegt heute tiefer als das Platzniveau. 1611-18 im barocken Stil umgestaltet. Man erhöhte das niedrige Gebäude, fügte am quadratischen Hauptbau runde Fenster hinzu und bekrönte das Gotteshaus mit einer kleinen Kuppel samt Laterne. Auch das Westportal und der Putz stammen aus barocker zeit. 1711 erhielt die Kirche eine Sakristei und 1781 wurde die Nepomukkapelle angebaut.

Nun haben wir die Tuchhallen 1 x umrundet und stehen auf der Südseite des Marktes und umrunden ihn erneut im Uhrzeigersinn, um die umliegenden Häuser teilweise näher zu betrachten. -

Südseite des Marktes: links Restaurant Wierzynek, rechts Hetmanshaus mit barockem Portal.

Potocki-Palast mit klassizistischer Fassade. In ihm befindet sich das Goethe-Institut in Krakau. -

Nordseite des Marktes:

Nr. 42. Gehörte ursprünglich der Familie Boner, dann im 19. Jh. dem berühmten Kunst-Sammler und -kritiker Feliks Manggha Jasieński (1861-1929). Stifter einer Sammlung japanischer Kunst in Krakau.

Betman-Haus Nr. 44

Haus zum Adler, Renaissance

Rotes Haus, Nr. 46 mit dem auf Schokolade spezialisierte Cafe E. Wedel.

Markgrafenhaus Nr. 47 -

Ostseite des Marktes: direkt neben der Marienkirche, Marktplatz Nr. 4, ist das „Hard Rock Cafe“. Eines der wenigen Jugendstilhäuser. 1907/08 von Ludwik Wojtyczka erbaut.

Boner-Haus mit der schönsten Attika eines polnischen Bürgerhauses. Der Fries ist mit 3 Hermen geschmückt. -

Marien-Basilika oder Kirche Mariä Himmelfahrt: Die Kirche der Patrizier und Bürger, ist ein Wahrzeichen Krakaus. An der Stelle eines romanischen Vorgängerbaus (1221/22), wurde Ende des 13. Jahrhunderts bis zum 15. Jh. dieses klassische Beispiel gotischer Architektur in Polen erbaut. 2 Türme: der Nordturm (81 m hoch), Südturm 69 m hoch. Der Nordturm wurde im 15. Jh. ausgebaut und erhielt 1478 die Turmspitze von Matthias Heringk. Umgeben von kleinen Türmchen und gekrönt von einem goldenen Kranz, wird von hier oben stündlich das berühmte Trompetensignal „Hejnał“ gegeben (Es wurde im Mittelalter zur Morgen- und Abenddämmerung gespielt, um die Öffnung und Schließung der Stadttore anzukündigen). Das Signal bricht mitten im Spiel ab und soll damit an den Mongolenangriff (damals „Tataren“ genannt) 1241 erinnern. Die Legende besagt, daß bei dem Angriff der damalige Trompeter während des Blasens des Alarmsignals, von einem Tatarenpfeil getötet worden sei. Die Türmerstube 54 m hoch.

Haupteingang: spätbarockes Portal (1750-52)von Francesco Placidi. In der Laterne der Polygonalvorhalle eine Figur von Christus Salvator mundi. An den hölzernen Eingangtüren Köpfe von polnischen Heiligen und den Aposteln. Sie wurden 1929 von dem Bildhauer Karol Hukan geschaffen.

An der Westwand, etwas zurückgesetzt, befindet sich eine Bronzetafel von berühmten polnischen Bildhauers Pius Welónski. 1883 wurde sie zu Ehren des Königs Johann III. Sobieski angebracht und erinnert an den 200. Jahrestag der Befreiung Wiens von den Türken.

Wir umrunden die Kirche im Uhrzeigersinn:

Nordseite: ehemalige Kirchenschatzkammer. Ihre Außenmauer ist fast vollständig mit Bossenwerk bedeckt (Bossenwerk oder Rustika ist Mauerwerk aus Steinquadern, deren Stirnseite nur grob behauen (bossiert) ist). An der Nordseite eine Marienstatue, an der Ostseite der Heilige Stanisław und Johannes der Täufer.An der nördlichen Chorseite außen die manieristische Grabkapelle der Franckowicz (2. Hälfte 16. Jh.), die von außen mit einer Dreipassarkade abgeschlossen ist.

Geht man weiter Richtung Süden um die Kirche herum, sieht man die direkt benachbart stehende St. Barbara-Kirche (dazu später).

Renaissance-Empore der St. Pauluskapelle am kleineren Südturm.

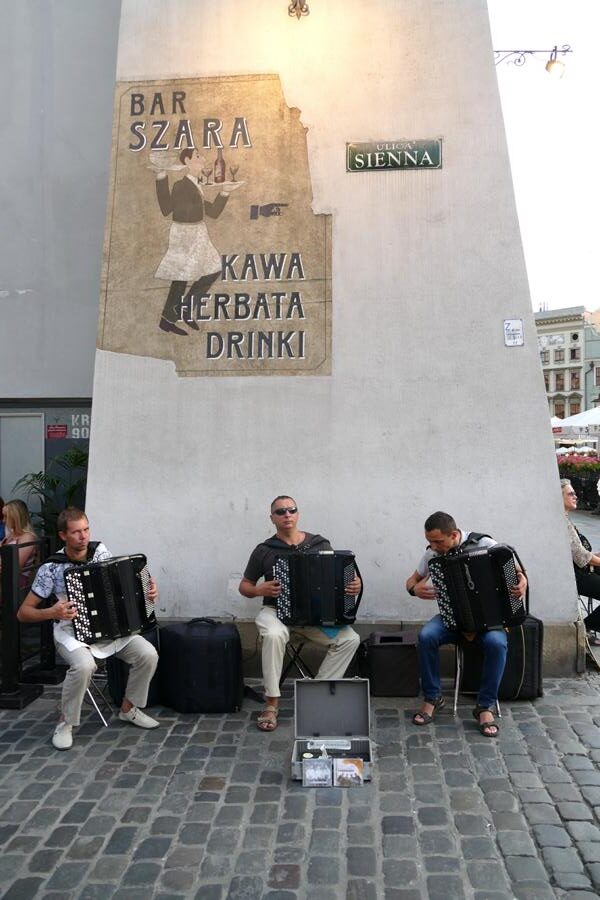

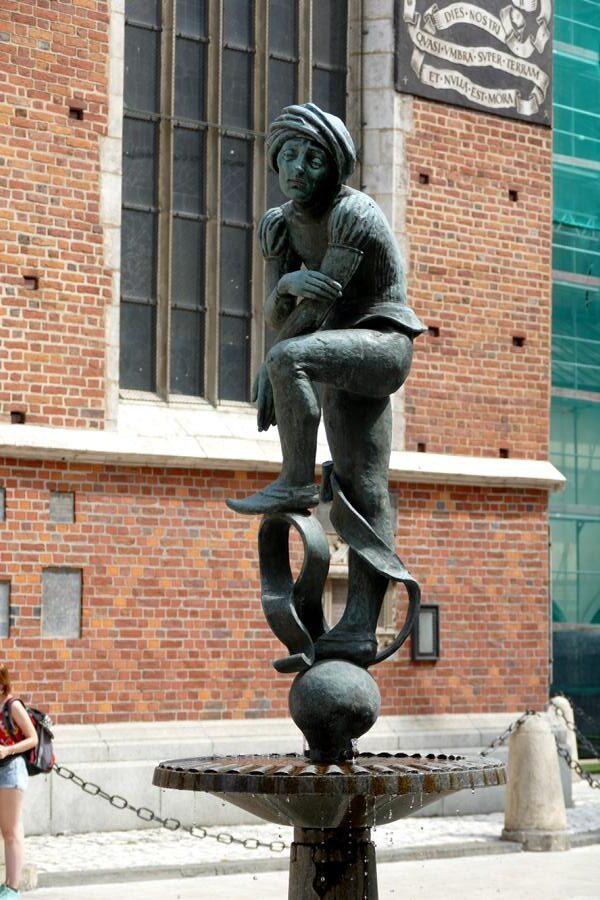

Südseite: hier ist der Eingang für Touristen. Ein kleiner Platz „Marienplatz“, war früher der Pfarrfriedhof. Er wurde zwischen 1796-1804 verlegt. Eine Wasserpumpe mit der Statue eines mittelalterlichen Krakauer Studenten ziert den Platz. Das gotische Portal ist verziert mit modernen (1929) Flachreliefs aus dem Leben Marias von Karol Hukan. Rechts oberhalb des Portals eine Sonnenuhr (1954) in Sgrafito-Technik von Tadeusz Przypkowski

Epitaph des Apothekers Stanisław Chudzicz (gest. 1557) mit dem gekreuzigten Christus.

Epitaph des Jan Ber (gest. 1565) mit dem Portätmedaillon des Verstorbenen.

Gedenktafel für Wladyslaw Luszczkiewicz (gest. 1900), ein Krakauer Bürger, der sich im 19. Jh. um die Restaurierung der Marienkirche verdient gemacht hat.

Inneres: Man betritt als Tourist die Kirche von Süden. Die Kirche ist 80 m lang und 28 m hoch.

Man steht im südlichen Seitenschiff, an dessen östlichem Ende ein spätbarocker Altar (1734/35) steht. Vor einem Hintergrund aus Silberblech, welches die Stadt Jerusalem darstellt (ein Werk von Joseph Ceypler), ein steinernes Kruzifix von Veit Stoß. 1496 im Auftrag des Münzmeisters Heinrich Slacker gefertigt. 4 eherne Säulen aus der Spätrenaissance stützen das Gebälk des Altars. Zu Füßen des Gekreuzigten Die „Schmerzensvolle Muttergottes“, ein Fragment eines Gemäldes von Isydor Jabłoński (Ende 19. Jh.).

Farbenfroh bemale Gewölbe

Da die Kirche kein Querhaus hat, steht man direkt im sehr großen Chorraum (Presbyterium). Das Sternengewölbe wurde anstelle des ursprünglichen von 1442, während der großen Restaurierung rekonstruiert. Auf den Schlussteinen ist das Wappen Krakaus, der polnische Adler, die Initiale MARYA und das Wappen des Bischofs Iwo Odrowąż gemeißelt.

Marienaltar von Veit Stoß – wird gerade restauriert und ist daher leider nur in Teilen zu sehen. Als 1442 das ursprüngliche Gewölbe zusammenstürzte, ging der alte, aus dem 14. Jh. stammende Altar verloren. 30 Jahre später entschlossen sich die Bürger und Ratsherren, einen neuen, der Stadt würdigen Altar aufstellen zu lassen. Nach einem entsprechenden Künstler suchte man in Nürnberg, einer Stadt, mit der Krakau wirtschaftlich, aber auch familiär zahlreiche Beziehungen pflegte. Nach einer ersten Besichtigungstour, um die Arbeitsbedingungen kennenzulernen, zog er 1477 nach Krakau. Er gründete eine Werkstatt und nahm Schüler an. 12 Jahre dauerte die Arbeit am Marienaltar, allerdings mit Unterbrechungen. 1489 wurde der Altar vollendet. Der Flügelaltar hat 2 feststehende und 2 bewegliche Flügel (Pentaptychon) und ist 11 x 13 m groß. Die Bekrönung zeigt die Krönung Mariä, links den Hl. Stanisław, rechts der Hl. Adalbert.

Die einzelne Tafel mit der Kreuzigung stammt von einem der beweglichen Flügel.

Der Auferstandene als Gärtner vor Maria Magdalena. Eine Tafel von einem der feststehenden Flügel.

3 Figuren aus dem Mittelschrein des Altars. Der Legende nach, wurde Maria von einem Engel ihre Todesstunde vorausgesagt. Die bat um die Anwesenheit ihres Sohnes und der Apostel, damit sie den Satan nicht sehen müsste. Veit Stoß stellt das Einschlafen der knienden Maria in Begleitung der Apostel dar. Hier wird sie in den Armen des Hl. Jakobus ohnmächtig. Nachdem die deutschen Besatzer den Altar im 2. Weltkrieg geraubt und in Nürnberg ausgestellt hatten, wurde er 1946 wieder an Polen zurückgegeben. Aber erst seit 1957 steht er wieder in der Marienkirche.

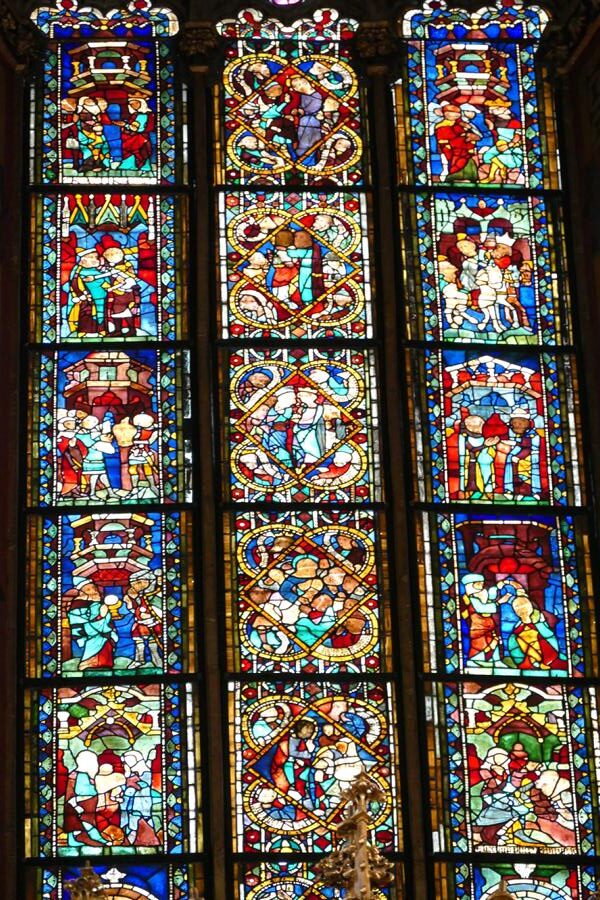

Glasfenster: 2. Hälfte 14. Jh., 3 Fenster mit insgesamt 120 Fensterfeldern. Von den ursprünglich über 600 Feldern haben sich bis heute nur ein Bruchteil erhalten, der in den 3 Fenstern in der Apsis zusammengefasst wurden. Dargestellt wird die Erlösungsgeschichte der Menschen in 2 Zyklen aus dem Alten und Neuen Testament.

Eingang für Touristen von innen, gleich am Übergang zwischen Hauptschiff und Chor der Kirche. Grabmal der Familie Montelupi. Erstes Viertel 17. Jh., stilistisch zum Manierismus gehörend. Nach und nach wurde hier mehreren Familienmitgliedern gedacht. Den unteren Teil bildet ein Gestühl, welches gleichzeitig den Sockel des Grabmals bildet. Die Büsten der Verstorbenen stehen in flachen Arkadennischen mit Säulen. Darüber Aufsätze mit Wappen und Allegorien von Klugheit, Tapferkeit und Enthaltsamkeit. Der Einfluss des berühmten Architekten und Bildhauers Santi Gucci ist spürbar. Der Familie Montelupi verdankt Krakau eine reguläre Postverbindung nach Italien bereits im 16. Jh.

Gegenüber das Grabmal der Kaufmannsfamilie Cellari. Vier Familienmitglieder sind hier abgebildet (Pawel gest. 1598, seine Frau Malgorzata gest. 1598, Andrzej gest. 1616 und seine Frau Malgorzata gest. 1627). Oben eine Statue des auferstandenen Christus und allegorische Darstellungen von Glauben und Hoffnung. Über dem Eingang zur Sakristei die Büste von Bischof Piotr Gembicki. Rechts daneben erste Teile des Chorgestühls.

Chorgestühl: Frühbarock, die Sitze stammen noch von 1586. Die Lehnen stammen von Fabian Möller, 1635-37. Sie stellen Szenen aus dem Leben Christi und Marias dar. Der Zyklus beginnt mit der Wurzel Jesse, Geburt Marias, Tempelgang Marias, Vermählung Marias mit Joseph, Verkündigung, Heimsuchung Marias und die Geburt Christi. An der Nordwand die Beschneidung Jesu, Anbetung des Christkindes durch die heiligen 3 Könige, Darbringung im Tempel, Abschied Christi von Maria, der auferstandene Christus, der Maria erscheint, Maria-Himmelfahrt, Krönung Mariens und zuletzt die Madonna zwischen den Symbolen der Loreto-Litanei (diese Anrufungen an die Gottesmutter wurde erstmals 1531 im italienischen Loreto verwandt).

Vielfarbige Wandmalereien (Polychromie) stammt von Jan Matejko. Plastiken mit Propheten, hier Daniel.Kleine Orgelempore, ebenfalls von Jan Matjko.

Blick in das Langhaus mit dem, Langhaus und Chor trennenden Triumphbogen und einem spätgotischen Kruzifix.

Gewölbe im Langhaus und die vielfarbigen Wandmalereien an den Wänden. Hauptdekoration sind Zunftzeichen, Embleme der Fakultäten der Universität. Über einem umlaufenden Gesims befinden sich Nischen mit Heiligen. Geschaffen Anfang des 20. Jahrhunderts von Zygmunt Langman.

Rechts neben dem Chorzugang das manieristische Ziborium (mit einem Deckel zu verschließendes, kelchförmiges Behältnis, in dem die geweihte Hostie auf dem Altar aufbewahrt wird). Geschaffen 1551-54 vom Italiener Gian Maria Padovano.

Podest mit doppelläufiger Treppe an der Nordseite des Ziboriums mit Barockstatue von König David.

Am Pfeiler, gegenüber des Ziboriums, das Grabmals des Krakauer Burggrafen Marcin Dobryszowski (gest. 1596) und seiner Frau.

Syndikusbänke (Rechtsgelehrte): Anfang 17. Jh. vom Tischler Gerard Rumboldt angefertigt. Reiche Intarsien, aber ohne Baldachin.

Barockkanzel (1676)

Kapelle des Heiligen Valentin: nah beim Eingang für Touristen, im südlichen Seitenschiff. Grabdenkmal des Kastellans von Podlasie, Marcin Leśniowolski (gest. 1593), ein Höfling von König Zygmunt III. Wasa.

Barockaltar in der gleichen Kapelle, mit einer Kopie des Gnadenbildes der Muttergottes vom Tor der Morgenröte in Vilnius. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts gemalt.

Renaissanceempore: am Ende des südlichen Seitenschiffs steinerne Orgel-Empore. Wahrscheinlich geschaffen von den Steinmetzen, die auf dem Wawel die Sigismundkapelle kreiert haben. Links daneben erkennt man noch ein Fresko mit der Auferweckung des Lazarus.

Nördliches Seitenschiff:

Epitaph des Domherren Jan Leopolita (gest. 1572), manieristisch. Zu seiner Zeit ein berühmter Prediger und Bibelübersetzer. (Nördliches Seitenschiff, 1. Pfeiler)

Gestühl der Familie Fogelweder.(1609-14): Kandelaber-Grotesken und das Wappen der Familie.

Altar des Heiligen Stanisław: Barock, 1675 geweiht. Am Ende des nördlichen Seitenschiffs. Mitte: Szene der Auferweckung des Piotrowins durch den hl. Stanisław. Links und rechts hl. Gregor und Ambrosius. Oben Martyrium des hl. Stanisław.

Altar mit Mariä Verkündigung

Gotisches Taufbecken. Werk von Meister Ulrich, 14. Jh.

Wir stehen wieder am Beginn des Chorraumes.

Direkt neben der Marienkirche und dem Marienplatz steht die -

St. Barbara-Kirche: 1394-99 errichtet. 1415-1536 nur polnische Gottesdienste, da die Krakauer deutschstämmige Oberschicht in der Marienkirche deutsche Predigten hören wollte. Auf der Wintersitzung 1536/37 des polnischen Parlaments in Krakau gebot König Sigismund I., die Predigten in polnischer Sprache erneut in die Marienkirche zu verlegen. Die deutschen Predigten sollten dagegen in der St. Barbara-Kirche abgehalten werden. Dies war einerseits ein Zeugnis für das Erwachen des nationalen Selbstbewusstseins und der Ausprägung eines Nationalstolzes, andererseits aber auch die Folge der Polonisierung des deutschen Bürgertums. 1586 übernahmen die Jesuiten die Kirche.

Spätgotische Kapelle von 1488-1518 erbaut.

Pieta des Meisters schöner Madonnen aus Breslau, bedeutendstes Kunstwerk der Kirche.

Orgel von 1894, der Firma Rieger. -

Marktplatz und Umgebung bei Nacht

-

Abend mit Kolleg*innen

-

Rundgang durch die Stadt begann an der St. Anna-Kirche in der westlichen Altstadt innerhalb der ehemaligen Stadtmauer.

Etwas südlich davon das Collegium Maius: ältester Sitz der Krakauer Akademie, der heutigen Jagiellonen-Universität. Errichtet durch die Zusammenlegung mehrerer Stadhäuser. Ursprünglich befanden sich hier Lesesäle und Räumlichkeiten für die Professoren. Im 19. Jh. befand sich hier die Universitätsbibliothek. Zwischen 1840-70 wurde der Komplex im neugotischen Stil umgebaut, durch die Architekten Karol Kremer, Feliks Księżarski und Hermann Bergman. Das 1867 gegründete Universitätsmuseum zog dann nach dem 2. Weltkrieg hier ein.

Eingangsportal mit zahlreichen Wappen

Heutiger Eingang und der Erker des Gemeinschaftssaales (Stuba Communis). Der Saal diente den Professoren als Refektorium.

Innenhof mit gotischen Arkaden (15. Jh.), die an die Kreuzgänge in den mittelalterlichen Universitäten Italiens erinnern.

Porta Aurea – goldenes Tor -

Durch einen Gang erreicht man den Professorengarten: erstmals 1467 erwähnt. Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts kümmerten sich Professoren, die im benachbarten Collegium Maius lebten, um den Garten. Er diente der Entspannung und hier wurde Obst und Gemüse für die Mahlzeiten der Lehrkräfte angebaut. Der ursprünglich viel größere Garten wurde ab Ende des 18. Jh. vernachlässigt. Er liegt heute zwischen verschiedenen Universitätsgebäuden, wie ein kleiner Hof.

Heute eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die „Sonderaktion Krakau“, die von den deutschen Nationalsozialisten zu Beginn der deutschen Besetzung Polens durchgeführt wurde. Am 6. November 1939, kündigte der Jurist Bruno Müller, Leiter des SS-Einsatzkommandos einen Vortrag zum Thema „Der deutsche Standpunkt in Wissenschafts- und Hochschulfragen“ in der Universität an. Professoren und Studenten der Jagiellonen-Universität, der Bergakademie Krakau und der Handelsakademie waren gekommen. Das Ganze entpuppte sich als Falle.

Dabei wurden 183 Krakauer Hochschullehrer verhaftet und in die Kzs Sachsenhausen und Dachau verschleppt. Internationale wissenschaftliche Gesellschaften protestierten gegen die systematische Vernichtung der Krakauer Intelligenz. Jedes Jahr am 6. November werden schwarze Fahnen an den Gebäuden der Jagiellonen-Universität angebracht und vom Rektor Kränze an den Gräbern der Opfer niedergelegt. Informationstafeln mit Zeichnungen polnischer Inhaftierter oder einer Pappbox mit der die Urne eines verstorbenen Professors an die Familie geschickt wurde. -

Collegium Novum: direkt am Altstadtring gelegen. Vor dem Gebäude steht eine Kopernikus-Statue. Sie wurde 1900 von Cyprian Godebski geschaffen. Sie zeigt Kopernikus als jungen Schüler, der ein Astrolabium in den Händen hält. 1491-94 besuchte er zusammen mit seinem Bruder Andreas die Jagiellonen-Universität.

Heutiges Hauptgebäude und Sitz des Rektors der Jagiellonen-Universität. Auf den Ruinen eines abgebrannten ehemaligen Studentenheims 1883-87 im neugotischen Stil errichtet. Der Architekt Feliks Księźarski wollte sich eigentlich am Stil des Collegium Maius orientieren, aber tatsächlich ahmte der deutsche und österreichische Bauwerke nach. Das Treppenhaus ist dem im Wiener Rathaus sehr ähnlich. -

Auf der anderen Seite des Altstadtringes, etwas südlicher, steht die Krakauer Philharmonie. Der Konzertsaal dieses 1945 gegründeten Orchesters, befindet sich im ehemaligen Katholischen Kulturinstitut. Es wurde 1928-30 von Pokutyński und Filipkiewicz im klassizistischen Stil erbaut. Sie steht auf dem Klostergelände, zu dem die Herz-Mariä-Kirche gehört.

-

Herz-Mariä-Kirche oder Kirche der Felizianerinnen: Ulica Smolensk, südwestlich der Altstadt gelegen. 1882-84 im neoromanischen Stil von Feliks Księżarski erbaut, für die Schwestern vom heiligen Felix von Cantalice (1515-1587), auch Felizianerinnen genannt. Sie gehören zum 3. Orden der Franziskaner. Der Orden wurde von Maria Angela Truszkowska (1825-1899) gegründet. Sie ist in der Kirche bestattet. Die Kirche gehört zu den größten Kirchen des 19. Jahrhunderts in Krakau. Innenraum Neoromanisch gestaltet.

Wir sind jetzt im Stadtteil Nowy Świat. -

Ulica Retoryka: hier stehen viele interessante Häuser, viele vom Architekten Teodor Talowski, der einer der führenden Architekten Krakaus war. Hier z.B. das Ass-Haus. Er bediente sich bei der äußeren Gestaltung scheinbar alter, absichtlich beschädigter Elemente. Hier die Aufschrift „Faber est suae quisque fortunae“ = Jeder ist seines Glückes Schmied.

-

Wohnhaus von Teodor Talowski mit der Inschrift „Festina lente“ = Eile mit Weile. Außerdem „Vita brevis, ars longa“ = Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang.

-

Haus zum singenden Frosch: ebenfalls an der Retoryka-Straße. Auch von Teodor Talowski, 1889/90 erbaut. Früher war hier eine Musikschule untergebracht. Die singenden Studenten wurde häufig begleitet von quakenden Fröschen, die in damals noch existierenden Fluss Rudawa lebten. Bei den Noten an der Fassade, handelt es sich um Teile des Liedes „Mädchen mit dem Himbeermund“ des Krakauer Komponisten Jan Gall, der vermutlich mit dem Architekten bekannt war.

-

Herz-Jesu-Kirche oder Kirche und Kloster der Schwestern von Heiligen Herzen Jesu: der Platz vor der Kirche gehörte ursprünglich zum Flussbett der Rudawa, die bei der Errichtung des Klosters zugeschüttet wurde. 1895-1900 nach Entwürfen von Władysław Kaczmarski und Sławomir Odrzywolski erbaut. Um die Krümmung der Ulica Garncarska auszugleichen, wurde die Kirchenfassade und die Klostergebäude entsprechend angepasst. Die äußere Mauer des eklektizistischen (unterschiedliche Stile werden neu zusammengesetz) Baus besteht aus blanken Ziegeln.

Auf dem Platz vor der Kirche steht ein Denkmal für Józef Piłsudski (1867-1935). Er ist Gründer und Staatsoberhaupt der 2. Polnischen Republik, die 1918 wieder gegründet wurde. Dies war 123 Jahre nach der Teilung Polens 1795, durch Österreich, Preußen und Russland.

Nicht bestimmbares historisches Gebäude direkt daneben. -

Noch weiter westlich, jenseits der großen Allee Adama Mickiewicza, liegt die Universitätsbibliothek der Jagiellonen-Universität. Ausleihe der Universitätsbibliothek

-

Ausstellung von historischen Noten in der Universitätsbibliothek der Jagiellonen-Universität aus Anlass der Internationalen IAML-Tagung.

Antiphonarium der Ambrosianischen Liturgie (ein spezieller Mailänder Ritus), Lombardei 13. Jh. Quadratische neumatische Notation

Druck mit Hufnagelnoten. Komposition von Mikołaj Zieleński (nach 1615), einer der bedeutendsten alt-polnischen Komponisten. Es ist die einzige bekannte Komposition von ihm. Gesetzt von dem venezianischen Typographen Giacomo Vincenzi.

Missale Vratislaviense. Krakau: Jan Haller 1605. Es ist der älteste in Polen gedruckte Musikdruck, hergestellt für die Diözese Warschau.

Handschriftlicher Codex mit grammatikalischen und theologischen Texten. Krakau ca. 1420/30. Mensuralnotation.

Autograph von J. S. Bach, Konzert für 2 Violinen, d-Moll, BWV 1043. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht (Berol.mus.ant.pract…)

Autograph von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Konzert für Violine, e-Moll, op. 64. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht.

Autograph von Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert für Flöte und Harfe, C-Dur, KV 299. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht.

Autograph von Ludwig van Beethoven, Streichquartett cis-Moll, op. 131. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht.

Manuskript des Głógow-Liederbuches oder Źagań-Stimmbücher, 1477-82. Enthält 300 polyphobne, 3-stimmige Kompositionen. Stammt aus dem Augustiner-Kloster in Źagań.

Codex mit liturgischen Manuskripten, 1122-36. Geschrieben von Sigebert, Bischof von Minden. Porträt von Notker Balbulus (ca. 840-912), Komponist und Musiktheoretiker der karolingischen Zeit. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht.

Autograph von Fryderyk Chopin, Mazurkas op. 17,2 und op. 7,4. 1961 von polnischen Vorbesitzern von der UB der Jagiellonen-Univ. Gekauft.

Francesco Spinacino (gest. nach 1507), Lautentabulatur von 1507. Italienische Tabulatur-Notarion. Einzige Kopie einer zweibändigen Anthologie mit Lautenmusik. Ältestes bekanntes Exemplar einer gedruckten Lautentabulatur. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht.

Johann Erasmus Kindermann (1615-55): Harmonia organica in tabulaturam Germanicam composita. Gedruckt in Nürnberg 1645. Ehemals Besitz der Staatsbibliothek Berlin, wie man an der Signatur sieht.

Handschriftlicher Codex mit musiktheoretischen Schriften, 15. Jh. Er enthält außerdem eine Kopie von „De musica treatise“ von Boethius (ca. 477-524) und Schriften von Cassiodorus und Isidore von Sevilla.

Handschriftlicher Codex (Zeichnung mit Hand) mit Abhandlungen zur Arithmetik, Geometrie und Musik. Deutschland 1465/66 und Krakau 1493. Er enthält eine Kopie der „Musica speculativa“ von Johannes de Muris (ca. 1290-1355). Kopiert von Meister Ludolf Borchtorp, ergänzt um einige Anmerkungen von seinem gleichnamigen Sohn, der1485 Student an der Jagiellonen-Universität war.

Handschriftlicher Codex mit mittelalterlichen, musiktheoretischen Werken, 13. Jh. Enthält z.B. „De harmonica institutione“ von Hucbald von Saint-Armand (ca. 840-930), „De consona tenorum diversitate“ und „Tonarius“ von Berno von Reichenau (ca. 978-1048) und die anonyme Abhandlung „Musica enchiriadis“. -

Jordan-Park: hinter der UB liegt dieser, nach dem Arzt Henryk Jordan benannte Park. Neben Sportmöglichkeiten, stehen hier Porträtbüsten berühmter Polen. So z.B. Maria Sklodowska Curie, Papst Johannes Paul II und der Komponist Ignacy Jan Paderewski.

-

Hauptgebäude der AGH Wissenschaftlich-Technische Universität Krakau oder Akademie für Bergbau und Hüttenwesen: größte technische Universität Polens. Hauptgebäude wurde 1923-35 errichtet. Architekten waren Sławomir Odrzywolski und Wacław Krzyżanowski. Das riesige Hauptgebäude hat 110.000 qm Grundfläche. Wahrend der deutschen Besetzungszeit, war das Haus Sitz des Generalgouverneurs. Das Gebäude liegt in direkter Nachbarschaft der UB.

Statue der Hl. Barbara oben auf dem Dach, vor dem Haus Statuen von Minen- und Stahl-Arbeitern von Jan Raszda. -

Zurück Richtung Altstadt (Richtung Osten), durch die Krupnicza-Straße, vorbei am Rundbau des Teatr Groteska

-

Wieder am Altstadtring, fast gegenüber der St. Anna-Kirche stehen imposante alte Gebäude. Das Haus der Technik (Dom Technika) als einer der ersten Jugendstil-Bauten in Krakau.

-

Rechts daneben die 1925 gegründete Wirtschaftsuniversität „Akademia Handlowa“. Jugendstil.

-

Biegt man jetzt links in die Ulica Karmelicka kommt man zur Karmeliterbasilika oder Maria auf dem Sande, in dem nordwestlich der Altstadt liegenden Stadtteil Sand. Es soll noch eine Vorgängerkirche aus dem 11. Jh. gegeben haben. Die Legende besagt, dass Herzog Wladyslw Herman eine schwere Hautkrankheit mit Sand heilen konnte, der ihm von der Jungfrau Maria gezeigt wurde. An dieser Stelle, soll die erste Kirche entstanden sein. Bis heute wird die „Sandmadonna“ verehrt. 1395 stiftete die heilige Königin Hedwig von Anjou (Jadwiga) mit ihrem Ehemann König Ladislaus II. Jagiello hier eine gotische Kirche. Sie wurde 1397 an die Karmeliten übergeben. Mehrfach wurde die Kirche zerstört und wieder aufgebaut. Der jetzige Barockbau stammt von 1679. An der Seitenwand außen eine Kalvarienkapelle.

Hochaltar mit Akanthusblättern verziert (1698/99). Gestühl und Orgelempore von Jan Hankis. -

Spinnenhaus: ebenfalls in der Ulica Karmelicka. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich diese Straße zu einer der elegantesten Straßen in Krakau. Dieses Haus wurde 1889 ebenfalls von Teodor Talowski erbaut. Er war einer der führenden Architekten Krakaus. Durch die Verwendung verschiedener Stilelemente, wollte er den Eindruck erwecken, als wenn das Haus häufig umgebaut worden wäre. Die Fassade hat einen „gotischen“ Rundturm und einen hohen Giebel im Stil des niederländischen Manierismus. Ein zinnenartiger „gotischer“ Fries zieht sich entlang des Daches.

-

Weitere interessante Häuserfassaden und Bau-Details in der Nähe.

-

Überquert von von hier den Altstadtring, kommt man zum Kunstpalast: Sitz der „Gesellschaft der Freunde der Schönen Künste“, 1854 gegründet. Nach dem Vorbild ausländischer Kunstfördervereine, wurden Ausstellungen organisiert, um das allgemeine Interesse an der Kunst zu fördern, Künstler durch materielle Zuwendungen unterstützt oder Künstlerkontakte ins Ausland vermittelt.

Jugendstilgebäude von Franciszek Mączyński nach dem Vorbild des Wiener Secessionsgebäudes 1901 erbaut. Jacek Malczewski entwarf den Fries. Thema: die Launen des Glücks und die Kämpfe des künstlerischen Genius.

Die Büsten polnischer Künstler, stammen von Antoni Madeyski, Konstanty Laszczka und Teodor Rygier.

An der Fassade der Längsseite eine Porträtbüste Jan Matejko (1838-1893), der bedeutendste Historienmaler Polens. -

Plac Szczepański, im Hintergrund das Gebäude der landwirtschaftlichen Gesellschaft im Königreich Polen.

-

Altes Theater (Stary Teatr): ältestes noch bespieltes Theater in Polen. Es wird auch Modrzejewska-Theater (1840-1909) genannt, nach der berühmten Schauspielerin, deren Karriere hier begann. 1798 gegründet. Zwischen 1830-43 von Tomasz Majewski und Karol Kremer im Stil der Neorenaissance umgebaut. Zwischen 1903-05 weitere Umbauten von Franciszek Mączyński und Tadeusz Stryjeński im Stil des Jugendstil (u.a. Fassade). Der Stuckfries wurde 1906 von Józef Gardecki geschaffen.

Jugenstil-Eingang des Hauses (in der Szczepańska Str.), in dem Konrad Swinarski (1929-1975) wohnte, als er am Alten Theater inszenierte. Er war Film- und Theaterregisseur und war 1955-57 am Berliner Ensemble tätig und Assistent von Bertolt Brecht. -

Vom großen Marktplatz Richtung Norden geht die Florianska-Strasse ab.Sie ist eine der ältesten und repräsentativsten Straßen der Krakauer Altstadt. Vor Jahrhunderten zogen hier feierliche Prozessionen bei Krönungen oder königlichen Begräbnissen entlang. Die Straße ist Teil des Königswegs, der vom Florianstor zum Königsschloss auf dem Wawel führt. Den fast 700 Jahre alten Namen verdankt sie der vor den Mauern der Altstadt liegenden Florianskirche. Sie war eine der ersten gepflasterten Straßen in Krakau und gegen Ende des 15. Jahrhunderts waren die meisten ihrer Häuser schon aus Stein errichtet. In dieser Zeit wohnten hier vor allem Adelige und vermögende Krakauer Bürger.

Beim Blick zurück, sieht man Richtung Markt auf die Türme der Marienkirche.

Haus „Zur Muttergottes“ Nr. 7. Madonna Spätrenaissance.

Hotel „Pod Różą“ Nr. 14: das älteste Hotel in Krakau. Hier übernachtete u.a. Franz Liszt.

Matejko-Haus, Nr. 41: 1838 wurde hier Jan Matejko geboren. Er ist der bedeutendsten polnische Historienmaler. 1873 kehrte er in sein Geburtshaus zurück und ergänzte es mit einer Fassade im Stil des Neubarock von Tomasz Pryliński. Heute befindet sich hier ein Museum über Matejko.

Haus Nr. 45: berühmte Café Jama Michalika, Keimzelle einer Kunstbewegung, die als „Junges Polen“ bezeichnet wird. Im Jahr 1895 öffnete hier Jan Michalik seine Lemberger Konditorei. Schon bald wechselte der Name in „Jama Michalika“ – Michaliks Höhle. 1905-07 schufen die jungpolnischen Künstler hier das erste Krakauer Literatur- und Kunstkabarett „Zielony Balonik“ (Der grüne Ballon). Die Bezeichnung „Höhle“ verdankt das Lokal der Tatsache, dass die hinteren Räume keine Fenster haben. Dafür sind die Wände mit Malereien, Zeichnungen und Karikaturen der mit dem Kabarett verbundenen Künstler geschmückt und in Vitrinen sind Puppen aus alten Kabarettprogrammen ausgestellt. Innenausstattung im Jugendstil von Karol Frycz. -

Florianstor: einziges erhaltenes Stadttor. Anfang 14. Jh. 34,5 m hoch Relief des Hl. Florian.

Bereits 1285 erlaubte Herzog Leszek der Schwarze der Stadt, eine Stadtmauer zu bauen. Später gab es einen inneren und einen äußeren Stadtgraben und 47 Türme gab. Mit dem Aufkommen der Artillerie wurden die Befestigungsanlagen hinfällig und verfielen. Im 19. Jh. wurden sie abgerissen und durch die Planty-Grünanlagen ersetzt.

Auf der Innenstadtseite zeigen Künstler in einer Art Freiluftgalerie eigene Werke und Kopien berühmter Gemälde.

Blick nach rechts auf den Posamentiererturm.

Blick nach links auf einen weiteren Turm und ein Gebäude des Czartoryski-Museums. -

Czartoryski-Museums: Im gotischen (ist allerdings neogotisch) Haus sind Gemälde und Kunsthandwerk untergebracht. Das Museum wurde 1796 von Fürstin Izabella Czartoryska gegründet und ist das älteste Museum Polens. Heute ist es eine Zweigstelle des Krakauer Nationalmuseums.

Jenseits der Grünanlagen, gleich neben der Barbakane, das Gebäude der Polnischen Nationalbank. -

Barbakane: runder Wehrturm, 1498/99 erbaut, da man nach der Niederlage von König Johann I. Albrecht in der Bukowina weitere türkische Angriffe befürchten musste. Die Architektur reagierte hier bereits auf die Entwicklung der Artillerie. In verschiedenen Höhen sind Schießscharten angebracht. Ursprünglich war die Barbakane von einem Wassergraben umgeben und es gab einen breiten Korridor zum Florianstor. Dieser Wehrturm ist die besterhaltene Befestigungsanlage dieser Art in Europa. Innendurchmesser 24,40 m, Mauerdicke über 3 m. Das Dach wird durch sieben achteckige oder runde Türmchen mit spitzen Dächern durchbrochen. Im umlaufenden Wehrgang befinden sich 130 Schießscharten und Öffnungen im Fußboden zum Gießen von siedendem Wasser auf die Belagerer.

Blick von der Barbakane auf die umliegenden Gebäude jenseits der ehemaligen Stadtmauer und auf den „Jan-Matejko-Platz“, nördlich der Altstadt. -

Słowacki-Theater: östlich der Barbakane, direkt am ehemaligen Festungsring gelegen. Architekt: Jan Zawiejski, 1891-93, finanziert durch Spenden. Der Entwurf orientiert sich an heimischen und fremden Einflüssen. So orientiert sich z.B. die Brüstung an den Tuchhallen. Allegorische Statuen schmücken die Fassade. Es war das erste Gebäude in Krakau mit elektrischer Beleuchtung. Ursprünglich trug das Stadttheater den Namen des polnischen Komödiendichters Aleksander Graf Fredro, wovon noch die vor dem Haupteingang stehende Büste zeugt. Endgültig wurde das Haus im Jahr 1909 nach dem polnischen Dichterfürsten Juliusz Słowacki zu dessen hundertjährigem Geburtstag benannt. 1896 fand im damaligen Städtischen Theater, die erste polnische Darbietung des Kinematographen der Brüder Lumière statt, bei der zwölf Filme gezeigt wurden.

Im Hintergrund der Turm der Heilig-Kreuz-Kirche. An der Stelle des Theaters stand früher das Heiliggeistkloster. Der Maler Jan Matejko, der vehement für den Erhalt der mittelalterlichen Bauten gekämpft hatte, legte aus Protest seine Ehrenbürgerschaft nieder.

Ehemaliges Elektrizitätswerk des Theaters, seit 1976 die vom Theater mit betriebene Bühne Scena Miniatura. -

Heilig-Kreuz-Kirche: in der nordöstlichen Altstadt. Gotisch, gehörte zum Orden der Ritter vom Heiligen Kreuz. Chor um 1300, Hauptschiff und Turm erst 1. Hälfte 14. Jh.

-

Druckereigebäude von 1880-1907

-

Weiter südlich liegt der Kleiner Marktplatz: Wir sind östlich des Hauptplatzes, auf der Rückseite der St.-Barbara-Kirche, auf deren roten Chor man schaut. Dahinter sieht man über den Dächern Türme und Chor der Marienkirche.

Ursprünglich hieß er „Forum Antiquum“ – Alter Markt. In der 2. Hälfte des 18. Jh. Metzgermarkt. Hier in der Umgebung befanden sich die Metzgereien und Schlachthöfe, sowie eine Küche für Arme. -

Abend mit Annika Stemshorn und dem Kollegen aus dem Essener Aalto-Theater.

-

Erkundung der südlichen Altstadt: vom Marktplatz aus in die Ulica Grodzka Richtung Süden und damit Richtung Wawel. Auch sie gehört zum alten Königsweg. Sie führt durch das historische Okól. Es ist der südliche Ausläufer der mittelalterlichen Altstadt und vermutlich die erste Ansiedlung am Fuße des Wawel. Hier standen wohl schon im 10. Jh. entlang der Salzstraße Holzhäuser, die von einem Palisadenzaun umgeben waren.

Suski-Haus: 1904-09 vom Architekten Władysław Ekielski erbaut. An der Ecke eine Statue der Muttergottes und ein Mosaik aus der Werkstatt von Stanisław Gabriel Żeleński. -

Stadtplan der Gegend

An der Kreuzung der Ulica Grodzka mit der Dominikańska, schaut man links auf -

Dominikanerkirche und -Kloster: Baubeginn der Kirche ab 1250. Gotische Dreifaltigkeitskirche der Dominikaner. Es sind die ersten gotischen Bauwerke und die ältesten Backsteinbauten in Krakau. Nach einem Brand 1462 wurde der Chorraum erhöht und der Stufengiebel angefügt. Die Kirche war das Ziel zahlreicher Pilgerfahrten, da sie den Schrein des Heiligen Jacek enthielt. Im 17. Jh. kamen 4 kuppelbekrönte Kapellen hinzu, teilweise Mausoleen von Patrizierfamilien. Beispielgebend war dabei die Zygmunt-Kapelle auf dem Wawel. Auf der Nordseite (links von der Fassade) die Zbaraski-Kapelle und die Kapelle des hl. Hyazint und an der Straße ein Zugang zu den Klostergebäuden. Auf der Südseite die Lubomirski-Kapelle und die Myszkowski-Kapelle. Im 18. Jahrhundert kamen opulente spätbarocke Altäre dazu. Beim großen Feuer 1850 fast vollständig zerstört. 1872 wieder aufgebaut.

-

Inneres: Blick in den Chor mit neugotischem Chorgestühl (2. Hälfte 19. Jh.). Wandmalereien im Stil des Historismus.

Verhängter Hochaltar.

Rechts vom Hauptaltar, im südlichen Seitenschiff die Rosenkranzkapelle: 1621 wurde die Ikone der Rosenkranzmadonna in einer Prozession getragen, um der Stadt einen Sieg über die Türken zu verschaffen.

Kuppelgemälde und Gemälde über dem Altar der Kapelle.

Weiter Richtung Westen die Myszkowski-Kapelle: 1603-14 von Architekten aus dem Kreis von Santi Gucci (ca. 1530-1600) erbaut. Der Marmor stammt aus den Šwiętokrzyskie-Bergen (Heilig-Kreuz-Bergen). Innen am Rand der Kuppel, Porträtbüsten der Myszkowskis.

Grab des Prospero Provana: eines der schönsten Bildhauerarbeiten um 1600. Der Salzmagnat starb 1584.

Neugotischer Beichtstuhl

Kreuzgang: gotisch und eine Grabstätte für viele Bürger, deren Erinnerungstafeln und Gräber man hier zahlreich findet. Außerdem Porträts der Äbte des Klosters.

Zugang zum Kapitelsaal.

Zurück an die Kreuzung mit der Ulica Grodzka und zur Franziskanerkirche führenden Franciszkańska. -

Franziskanerkirche und -Kloster:

Franziskaner kamen 1237 nach Krakau. Mit dem Bau einer Kirche wurde 1255 begonnen, finanziert durch eine Stiftung des Fürsten Boleslaw des Keuschen und seiner Gemahlin Salomea. . Nachdem die Kirche von den Schweden beschädigt worden war, baute man sie im Barockstil wieder auf. Durch den Großbrand 1850 wurde auch sie fast völlig zerstört. Beim Wiederaufbau flossen dann neoromanische und neogotische Elemente ein.

Chor von außen. Links schließen sich die Klostergebäude an. An der Kirche entlang läuft man zum Eingang mit typischen Giebel im Stil der Backsteingotik.

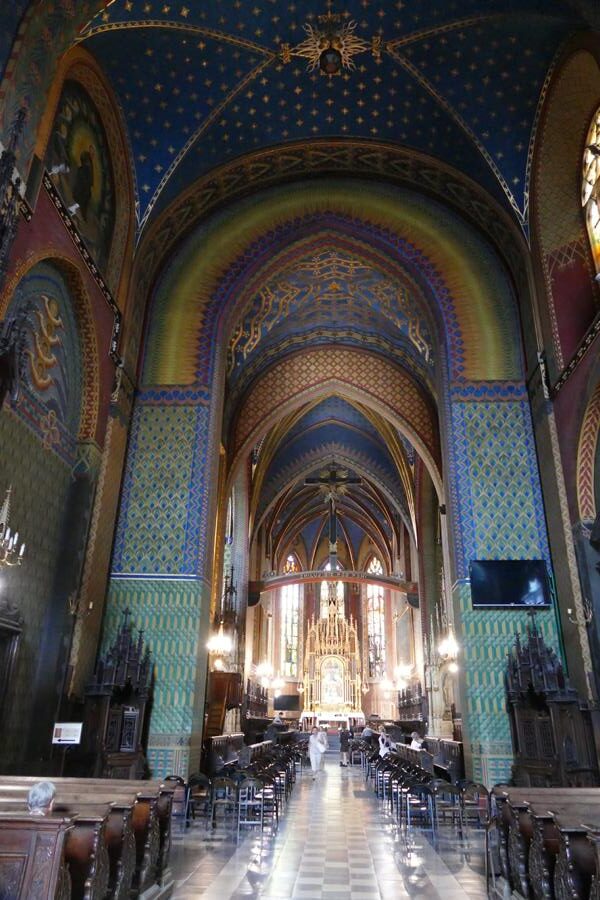

Inneres: Blick in das Langhaus. Stanisław Wyspiański malte das Innere um 1900 in Jugenstil-Manier aus. Die bunten Blumen und Muster zeugen von der Liebe der Franziskaner zur Natur.

Detail der linken Langhauswand.

Seitenaltäre an der rechten Langhauswand.

Blick Richtung Chorraum

Deckenmalerei

Vierung mit Blick in den Chorraum.

Detail der floralen Wandmalereien

Decke in der Vierung

Querschiffarm mit Kruzifix und Details der floralen Wandmalereien

Zugang zur Kapelle der Seligen Salome im linken Querschiffarm.

Kuppelüberwölbte Kapelle der Seligen Salome: Marmor-Altar mit Alabaster-Statuen aus dem 17. Jh. Rechts neben dem Altar, in einer Nische, steht der Sarg mit den Gebeinen des Herzogs Bolesław der Keuschen, dem Stifter der Kirche.

Kapelle „Unserer Lieben Frau der Schmerzen“: hier befindet sich ein Bild der Schmerzensmutter, das seit Jahrhunderten von den Menschen in Krakau verehrt wird. Direkt daneben das Grab von Giovanni Gemma (gest. 1608). Er stammte aus Venedig und war Arzt für Zygmunt III. Wasa. Ein Werk des späten Manierismus in Polen. Kapellendecke

Neugotisches Chorgestühl

Hauptaltar

Fenster im Chorraum: links die Selige Salomea. Ein Fensterbild von Stanisław Wyspiański. Es zeigt, wie die Kirchengründerin die Adelskrone zurückweist, um bei den armen Klarissinnen zu leben. Rechte Seite des Chores der Heilige Franziskus.

Leuchter und Glöckchen im Chorraum und der polnische Adler als Wandmalerei.

Decke im Langhaus Richtung Eingang

Wandmalereien bei der neogotischen Orgelempore, direkt über dem Eingang.

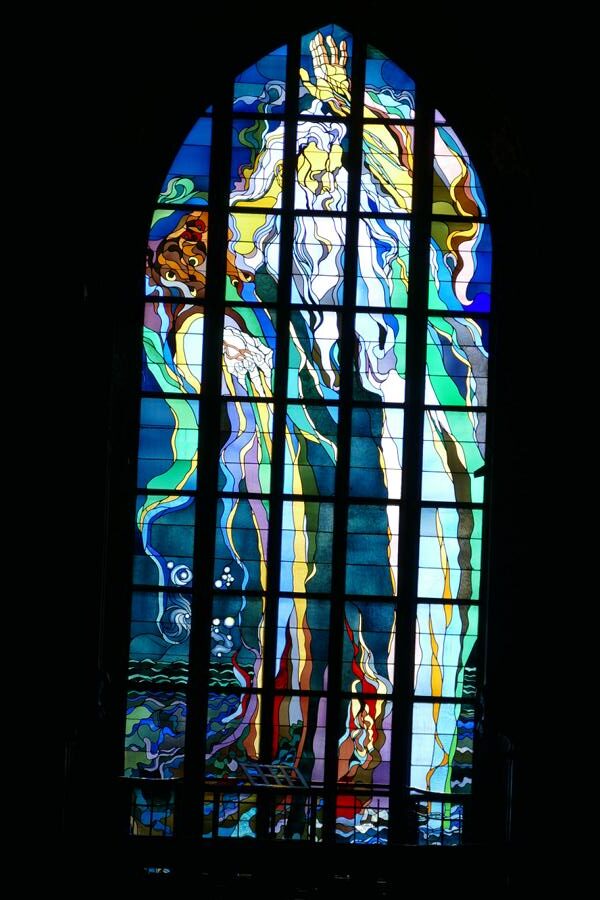

Über dem Haupteingang der Kirche das große Fenster, ebenfalls von Stanisław Wyspiański, eines der Hauptkunstwerke der Kirche. Es zeigt Gottvater zum Zeitpunkt der Schöpfung der Welt. -

Bischofspalast: direkt gegenüber der Franziskanerkirche, auf der anderen Straßenseite. Die ehemaligen Gebäude wurden erstmals im 13. Jh. urkundlich erwähnt. Der gegenwärtige Palast stammt aus dem 16. Jh. und 17. Jh. Giovanni Maria Mosca, genannt „Il Padovano“ (1493-1574) war an der Gestaltung beteiligt. Bei dem großen Feuer 1850 konnten Teile der prachtvollen Innenausstattung gerettet werden. Johannes Paul II. lebte hier von 1964-78, als er Erzbischof von Krakau war. Im Hof eine Statue des Papstes von Ione Sensi Croci von 1980.

-

Zurück zur Ulica Grodzka weiter Richtung Süden.

Stadnicki-Palast: das erste, im 14. Jh. erbaute Gebäude, wurde im 16. Jh. von Marcin Stadnicki erworben. Im 19. Jh. war Edmund Maria Adolf Stadnicki Besitzer. Er ließ die Residenz restaurieren und im Stil des 2. Rokoko erneuern. Der Designer dieser Rekonstruktion war Teofil Żebrawski. Heute ist hier ein Hotel und ein Restaurant untergebracht.

Hintergrund die Türme der St. Andreas-Kirche, davor links die zurückgesetzte Fassade der Peter-und-Paul-Kirche.

Baudetails des Palastes.

Schaufensterauslagen, andere architektonische Details an den Fassaden und Straßenkünstler -

Peter-und-Paul-Kirche: frühbarocke Jesuitenkirche, gestiftet von König Sigismund III. Wasa (König von Polen und Schweden). Fassade mit reichem Skulpturenschmuck. Vorbild war die Jesuitenkirche Il Gesù in Rom. Grundsteinlegung 1596. Der Plan stammt von dem Jesuiten Giovanni de Rosis. Bauausführung durch Giuseppe Brizio und Giovanni Maria Bernardoni. Nachdem einige Mauern wegen Konstruktionsproblemen wieder eingerissen werden mussten, übernahm der Hofarchitekt Giovanni Battista Trevano die weitere Bauausführung.

Auf den Schranken vor der Kirche stehen Statuen der 12 Apostel, ursprünglich von David Heel, die er 1715-22 geschaffen hatte. Im 19. Jahrhundert wurden sie durch Kopien ersetzt, da die Originale durch Luftverschmutzung völlig zerfressen wurden – bereits damals offenbar ein Problem. 2003 wurden sie erneut komplett restauriert, da die Emissionen der nahen Stahlhütte Nowa Huta sie wieder fast zerstört hätten.

Giebel mit dem Wappen von König Sigismund III. und darunter 2 polnische Könige.

Rechts und links vom Eingang die Apostel Petrus und Paulus, die Patrone der Kirche.

Links oberhalb des Eingang der Kirche Statue des Hl. Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens.

Inneres: Blick Richtung Hochaltar. In der Kuppel hing einst ein so genanntes Foucaultsches Pendel, das durch seine Abweichung beweist, dass die Erde sich dreht.

Hochaltar von 1726-28 nach einem Entwurf n Kacper Bażanka. Stilistisch war er als Annäherung zwischen römisch-katholischer und orthodoxer Kirche gedacht.

Über dem Hochaltar Stuckarbeiten von Giovanni Battista Falconi von 1622-39. Sie zeigen Szenen aus dem Leben der Kirchenpatrone Petrus und Paulus.

Statue von Piotr Skarga (1536-1612), dem Verfasser der Parlamentarischen Gespräche. Jesuit, Prediger und führende Persönlichkeit der Gegenreformation in Polen. In der Krypta unter dem Hochalter liegt er begraben. Statue von Oskar Sosnowski, 1869 in der Kirche aufgestellt.

Seitenaltar mit Stuckdecke darüber.

Grabstätte von Graf Jan Klemens Branicki (1689-1771) mit seiner Frau. Er war ein Großhetmann der polnischen Krone, also der Oberbefehlshaber der Armee, während der Personalunion von Polen-Litauen (15.-18. Jh.)

Grabmal des Bischofs Andrzej Trzebicki. 1695/96

Blick Richtung Kanzel und barocker Orgel. -

Direkt daneben die St. Andreas-Kirche: das am besten erhaltene Beispiel für romanische Architektur in Krakau. Links noch die Skulpturen vor der Peter-und-Paul-Kirche. Erbaut zwischen 1079-98. 1200 wurden Türme und Seitenschiffe vergrößert und ein Querschiff hinzugefügt. Angeblich war diese Kirche die einzige, die den Angriffen der Mongolen/Tartaren 1241 standhielt.

Links vor der Kirche ein Durchgang, der zwischen die beiden Kirchen in einen kleinen Garten führt. Rechts eines der Klostergebäude von St. Andreas.

Inneres: 1702 wurde das Innere in Barockstil von Baldassare Fontana umgestaltet. Wandbilder von Karl Dankwart.

Kanzel in der Form eines Schiffes. -

Wieder direkt daneben die Martins-Kirche: heute evangelisch-augsburgische Kirche. Die Vorgängerkirche wurde im 12. Jh. im romanischen Stil errichtet, im 13. Jh. während des Mongolensturms 1241 beschädigt. Die Nonnen gaben eine neue Kirche im Stil des Frühbarock in Auftrag. Der Bau entstand 1637-40, entworfen von Giovanni Trevano (geb. in Lugano, gest. 1644 in Krakau). Seit 1816 ist sie lutherisch. Über dem Altar ein Kruzifix aus dem 14. Jh.

-

Weiter auf der Ulica Grodzka mit ihren Restaurants, Geschäften und Architekturdetails

Kleinste Bonbon-Fabrik der Welt. -

Ganz am Ende, direkt vor dem Wawel (im Hintergrund) die St. Ägidiuskirche.

Der Legende nach ursprünglich 1082 von Władysław Herman und seiner Gemahlin erbaut, als sie dank der Hilfe des Hl. Ägidius einen Sohn bekommen haben. Heutiger Bau aus dem 14. Jh., 1595 von den Dominikanern übernommen und umgebaut. -

Mit dem Blick auf einen der Schlossflügel des Wawel. Rechts der kleine halbrunde, vorkragende Flügel ist der einzige Rest des mittelalterlichen Schlosses und wird „Hennenfüßchen“ genannt. Doch weiteres dazu später.

-

Wir biegen um die Ecke, zurück in die Altstadt und laufen die Kanonicza-Gasse entlang: Sie verläuft parallel zur Ulica Grodzka. Ruhige Straße, die in nord-südlicher Richtung zum Wawel führt. Im 14. Jahrhundert bauten die Kanoniker hier ihre Häuser. Sie durften hier wohnen, mussten aber im Domkapitel arbeiten. Die Kanoniker konnten sich kostspielige Baumaßnahmen leisten und modernisierten ihre Häuser ständig. Demzufolge erhielten die ehemals gotischen Häuser nach und nach Barock-Türen und später auch klassizistische Fassaden.

Haus Nr. 23 Privathaus eines Professors.

Haus Nr. 19 und 21: Kardinal-Karol-Wojtyła-Erzdiözesanmuseum. Hier wohnte von 1951-67 der ehemalige Professor, Bischof, Kardinal und spätere Papst Karol Wojtyla.

Haus Nr. 18: Eingang zum Johannes Paul II Zentrum

Haus Nr. 17 (dunkelrosa Fassade): Erasmus-Ciołek-Bischofspalast und Zweigstelle des Krakauer Nationalmuseums. Das Haus entstand 1505 aus zwei Bürgerhäusern. Erbaut für den Bischof von Płock, Erasmus Ciołek (1474–1522). Nach dem Tode von Ciołek wurde hier die Residenz des Bischofs Piotr Tomicki und danach des Kardinals Jerzy Radziwiłł eingerichtet. Während der österreichisch-ungarischen Herrschaft verwahrloste das Gebäude, Architekturdetails wurden abgebrochen oder beschädigt. Das Haus wurde Sitz verschiedener Ämter.

Haus Nr. 16: Eingang zum Hotel Copernicus.

Haus Nr. 15: Eingang zu einem Edelrestaurant.

Blick zurück Richtung Wawel.

Haus Nr. 11: Restaurant und Buchhandlung.

Kleiner Platz vor der Peter-und-Paul-Kirche und mit Blick u. a. auf die Fassade der St.-Andreas-Kirche rechts daneben.

Haus Nr. 12 (grüne Fassade): Cervantes-Institut an dem kleinen Platz

Die Kanonicza-Gasse weiter Richtung Norden:

Haus Nr. 3: Sitz der Polnisch-theologischen Gesellschaft und der Krakauer Anwaltskammer.

Blick zurück Richtung Wawel im Süden.

Eingang zu einem Institut der Technischen Universität im ehemaligen Haus eines Inquisitors. -

ICE von Krakau, auf der anderen Seite der Weichsel gelegen. Moderner Veranstaltungsort für Kultur und Musik, Ballett und Theater, Kongresse und Versammlungen.

-

Am südlichen Ende der Altstadt liegt der Wawel:

Auf einem Kalkfelsen, 228 m über der Weichsel, liegt Burg und Schloss, die Residenz der polnischen Könige von 1040-1795. Heute gehört der Wawel, ebenso wie die Krakauer Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Zuerst lebten hier die Weichsel-Siedler. Bekannt wurde der Wawel unter Bolesław dem Tapferen. Kazimierz der Erneuerer machte es zu seinem Regierungssitz. Ab dem 14. Jh. wurde das königliche Schloss und die Kathedrale errichtet.Der Bereich ist 5 Hektar (=50.000 qm) groß und zeigt einen verzweigten Komplex historischer Bauten.

Blick auf den Wawel von Südwesten über die Weichsel hinweg. Links die Diebesbastei, in der Mitte Sandomierskabastei und rechts Senatorenbastei, die alle in der gotischen Zeit entstanden. Türme der Wawel-Kathedrale. Davor der Uferweg an der Weichsel, den wir noch sehen werden.

Etwas weiter nord-westlich Richtung Altstadt, Diebesbastei und Kathedrale.

Plan des Wawel und ein Modell zur Orientierung. Oben links Kathedrale, oben rechts das Schloss. Am Schloss die Senatorenbastei. Unten rechts die Sandomierskabastei und unten links die Diebesbastei. In der Mitte der große Innenhof mit den Grundmauern von Vorgängerbauten.

Sandomierskabastei.

Am Fuße des Wawel, an der Weichsel entlang läuft der polnische „Walk of Fame“ mit Berühmtheiten aus der Filmbranche.

Läuft man weiter kommt man kurz vor der Diebesbastei an der Drachenhöhle vorbei. Gemäß der Legende, hauste der Drache hier seit Urzeiten und terrorisierte die Bewohner, bis der Ritter Krak kam und ihn durch List besiegte. Die Stadt Krakau wurde dann an dieser Stelle gegründet und nach dem Ritter benannt. Seit 1970 steht hier eine Metallskulptur von Bronisław Chromy. Alle 5 Minuten speit er mittels einer Erdgasdüse Feuer.

Diebesbastei

Läuft man weiter Richtung Norden eine Bastei direkt unterhalb der Nordfassade der Kathedrale, die hier auf vorromanischen Fundamenten steht.

Kathedrale und der Sobieskiturm des Schlosses. Hier an der Nordwestseite des Wawel befindet sich der Haupteingang. Die ganze Nordseite des Wawel ist der Altstadt zugewandt.

Nordöstliche Fassade des Königsschlosses mit vorgelagerter Bastei.

An der Fassade das „Hennenfüßchen“ oder „Hahnenfuß“ (wir haben es bereits gesehen). Erbaut unter Władysław II. Jagiełło und Königin Jadwiga (1373-1399) im 14. Jh. Daneben ein weiterer Wohnturm mit Loggia im obersten Geschoss. Seit dem 15. Jh. wird er „DänischerTurm“ genannt, da der Dänen-König Erik hier während seines Aufenthaltes in Krakau wohnte. Beide geben der Ostfassade des Schlosses ihr charakteristisches Gepräge.

Zurück zum Haupteingang im Norden, mit einem Reiterstandbild von Tadeusz Kościuszko. Er führte 1794 als General den Aufstand gegen die russische Armee. Seine Asche liegt in der Krypta der Kathedrale.

Eingang durch das Wappentor, unterhalb der Westfassade der Kathedrale. Reiterstandbild und Wappentor entstanden erst Anfang des 20. Jahrhunderts.

Blick auf die Weichsel

Durch das Wasator betritt man den großen Innenhof des Wawelgeländes. Rechts sind die Backsteinbauten des Kathedralmuseums. Davor ein großes Denkmal für Johannes Paul II. -

Kathedrale: im Jahr 1000 wurde beim Treffen von Kaiser Otto III. Und Boleslaus dem Tapferen die Gründung eines Bistums in Krakau beschlossen. Die erste Kathedrale auf dem Wawel entstand Ende des 1. Viertels des 11. Jahrhunderts. Einige wenige Reste dieses vorromanischen Baus haben sich unterirdisch in der Krypta erhalten. Die 2. Kathedrale wurde 1090-1142 unter Ladislaus Herman erbaut. Es war eine große 3-schiffige romanische Basilika, mit einem westlichen und einem östlichen Chor. Durch einen Brand wurde diese Kathedrale 1305 zerstört. 1320 begann Bischof Nanker mit dem Bau eines gotischen Gotteshauses.1346 wurde der Chor fertiggestellt.1354 Langhaus und Querschiff. In späteren Jahren wurde die Kathedrale immer wieder umgestaltet und vervollständigt. Die Kathedrale gilt als polnisches Nationalheiligtum, da sie Ort der Krönung und Eheschließungen der polnischen Monarchen war. Außerdem ist sie die Grabstätte der meisten polnischen Könige und ihrer Familien, sowie der Bischöfe und Erzbischöfe von Krakau. Auch einige Nationalhelden und berühmte Künstler Polens liegen hier.

Westfassade der Kathedrale. Vorgelagert sind die Kapelle der heiligen Dreifaltigkeit (links) und die Heiligkreuzkapelle.

Westfassade und Teile der Südseite. Links der Uhrenturm, rechts der Silberglockenturm oder Vikarsturm.

Haube des Uhrenturms

Blick auf die Kathedrale von Südwesten über den Innenhof des Wawel. Rechts erste Flügel des Schlosses. Links das Domherrenhaus. An der Südseite der Kathedrale zahlreiche Kapellen. Rechts neben dem Silberglockenturm, die Wasa-Kapelle, daneben die Sigismund-Kapelle mit goldener Kuppel.

Wasa-Kapelle (Vasa-Kapelle), eine von 19 Kapellen, die die Kathedrale umgeben. 1598 erbaut. Hier befand sich früher die Peter-und-Paul-Kapelle. Aus Anlass des Todes der Königin Anna Habsburg, wollte ihr Mann König Sigismund III. Wasa sie in einer Krypta unterhalb der Kapelle beisetzen. Die Krypta war 1644 fertig, die Kapelle darüber allerdings erst 1664 abgerissen. Der Neubau der Kapelle war erst 1681 abgeschlossen, Baumeister war Jan Chryzostom Bodzanta. An den Seiten der Kuppel wurden die Figuren der Heiligen Ladislaus und Sigismund angebracht.

Goldene Kuppel der Sigismund-Kapelle, auch Königs-Kapelle oder Jagiellonen-Kapelle genannt. 1519-31 errichtet. Sie ist ein Beispiel florentinischer Renaissance-Architektur. Architekt: Bartolomeo Berrecci (1480-1537) aus Florenz. Die vorher hier stehende gotische Kasimir-Kapelle wurde abgerissen, um im Auftrag von König Sigismund des Alten, hier ein Mausoleum für seine Dynastie zu errichten.

Auf quadratischem Grundriss mit elliptischer Kuppel, bekrönt von einem achteckigen Tambour mit Fenstern und vergoldetem Kupferblech in Form von Fischschuppen.

An der Ostseite der Kathedrale befindet sich der Zugang zum Königsschloss.

Portal zwischen Kathedrale und dem Hof des Wawel.

Inneres der Kathedrale:

Haupteingang zwischen 2 gotischen Kapellen. Auf den Torflügeln das Monogramm von König Kasimir dem Großen. Links oberhalb des Tores urzeitliche Knochen an einer eisernen Katte. Sie stammen von einem Mammut, einem Wal und einem Wollnashorn und sollen Unheil von der Kirche fernhalten.

3-schiffiger Kirchenraum. Geradezu das Kapellen-Mausoleum des Hl. Stanislaus. Rechts das Grabmal von König Władysław Jagiello oder Władysław II. (ca. 1362-1434). Zusammen mit seinem Vetter Witold, dem litauischen Großfürsten, begründete er die Polnisch-Litauische Union.

Links das symbolische Grabmal seines Sohnes, König Władysław Warneńcyk oder Władysław von Warna oder Władysław III. von Polen und Ungarn (1424-1444). Er starb bei einem vom Papst gewünschten Feldzug gegen die Türken bei Warna im Osmanischen Reich, im heutigen Bulgarien.

Mausoleum des Hl. Stanislaus: steht in der Vierung, errichtet 1628-30 von Giovanni Trevano, in Form einer offenen Kuppelkapelle.

Dahinter der Hauptaltar (1648-49). Altarbild mit der Kreuzigung, vom italienischen Maler Giovanni Francesco Guercino aus dem 17. Jh.

Chorgestühl und rechts vom Altar, unter einem Baldachin, der Sitz des Erzbischofs von Krakau.

Südliches Seitenschiff, beginnend im Westen beim Haupteingang:

Heilig-Kreuz-Kapelle oder Jagiellonen-Kapelle: rechts vom Eingang, am Beginn des südlichen Seitenschiffs. Hier ist der am besten erhaltene mittelalterliche Teil der Kathedrale. 1467 gestiftet von König Kasimir IV Jagiellone, als Ruhestätte für sich und seiner Frau, Königin Elisabeth von Österreich, aus dem Hause Habsburg. Der kleine rechteckige Innenraum ist fast ganz im byzantinischen Stil von ruthenischen (zur damaligen Zeit litauische Maler) Malern dekoriert worden. Sie zeigen östliche Heilige im typischen etwas strengen Stil. Am Hofe des ersten Königs der Jagiellonen, war diese Art der Malerei sehr beliebt.

Grabmal von Bischof Kajetan Sołtyk, 18. Jh. von Chrystian Piotr Aigner (1756-1841). Es stört etwas den einheitlichen Charakter des mittelalterlichen Raumes.

Gotisches Dreifaltigkeitstryptichon von einem namentlich nicht bekannten Künstler.

Marientryptichon von Stanisław Durink.

Grabmal von König Kasimir dem Jagiellonen, 1492-94 von Veit Stoß aus Salzburger Marmor geschaffen. An den Seiten Totenbeweiner mit heftigem Gestus.

Potocki-Kapelle: gleich neben der Heiligkreuzkapelle. Die ursprünglich im 14. Jh. gestiftete Kapelle, wurde mehrfach umgebaut. Von 1832-40 wurde die Kapelle letztendlich von Piotr Nobile für Zofia Branicka-Potocka als Mausoleum für die Familie Potocki ausgebaut. Der klassizistische Innenraum ist ganz mit rotem Marmor ausgekleidet. Renaissance-Grabmal von Jan Michałowicz für Bischof Filip Padniewski.

Szafraniec-Kapelle oder Doktoren-Kapelle, Akademiker-Kapelle oder Radziwiłł-Kapelle genannt. 1420 von Bischof Jan Szafraniec gestiftet Sie liegt im Erdgeschoss des Silberglockenturms, hinter den gotischen Maßwerkfenster.

Anfang des 17. Jahrhunderts übernahm die Krakauer Akademie die Kapelle und so gibt es hier zahlreiche Epitaphe von Professoren. 1655 erhielt sie ein neues barockes Gewölbe. Józef Mehoffer schuf die Jugenstilfresken in der Kuppel.

Im Stil des Neobarock wurde die Kapelle zuletzt von der Magnatenfamilie Radziwiłł umgebaut. Hier befindet sich das Grabmal von Jerzy Radziwiłł (1556-1600).

Wasa-Kapelle: im südlichen Seitenschiff, ziemlich in der Mitte gelegen. Einige Informationen dazu habe ich schon bei der Beschreibung des Äußeren genannt. Es ist das letzte königliche Mausoleum, das an die Kathedrale angebaut wurde. Das Wahlkönigtum und die Verlegung des Hofes nach Warschau sorgten dafür. Innenraum im barocken Stil mit schwarzem Dębnicki-Marmor und weißem Kielce-Marmor dekoriert. Blick in die Kuppel.

Sigismund-Kapelle auch Königs-Kapelle oder Jagiellonen-Kapelle genannt: direkt neben der Wasa-Kapelle. 1519-31 errichtet. Architekt: Bartolomeo Berrecci (1480-1537) aus Florenz. Als Barbara Zapolya, die erste Frau von Sigmund dem Alten im Jahre 1515 starb, beauftragte der König 1517 dieses Bauprojekt. Auf quadratischem Grundriss mit elliptischer Kuppel wurde das reinste Beispiel italienischer Renaissance außerhalb Italiens geschaffen. Innenraum reich dekoriert mit Grotesken. Die Anordnung der Wände stützt sich auf das Vorbild eines Triumphbogens.

Dem Eingangsbogen gegenüber das Grabmonument der Königin Anna Jagiellonica. Rechts übereinander die Grabmäler der Könige Sigismund I. des Alten und Sigismund II. August. Alle königlichen Grabmäler hier, sind aus rotem, ungarischen Marmor und zeigen die Verstorbenen in schlafender Haltung, was den Bräuchen der Renaissance entsprach.

In den Nischen Heiligenfiguren. Die Bronze- und Silbergeräte in der Kapelle wurden in Nürmberg bestellt. Links ein wertvoller, silberner Altar. Ein Werk u.a. von Georg Pencz, Melchior Baier und Peter Flötner.

Gegenüber der Sigismund-Kapelle, das Hochgrab der Heiligen Hedwig. 1902 von Antoni Madeyski. Hedwig von Anjou (1373-1399). Ab 1384 war sie „König“ von Polen. Sie starb im Wochenbett bei der Geburt ihres ersten Kindes. 1997 heiliggesprochen. Da keine zeitgenössische Abbildung von Hedwig erhalten geblieben ist, fertigte der Maler Jan Matejko anläßlich ihrer Umbettung 1887 ein Porträt an. Er orientierte sich dabei an Schädel und Skelett, welches bei dieser Gelegenheit von Gerichtsmedizinern untersucht wurde.

Konarski-Kapelle: Unten am Altar der Kapelle ein Bildnis des überall verehten polnischen Papstes Johannes Paul II.

Rechts vom Hauptaltar, im südlichen Chorumgang, das Grabmal von Kasimir dem Großen (1310-1370). 1370-82 entstanden ist es die klassische Form des Krakauer Königsgrabmals. Roter ungarischer Marmor. Baldachin auf 6 Säulen über der liegender Gestalt des Königs. Dieser Aufbau des Grabes ist den päpstlichen Grabmälern in Avignon entlehnt – auch hier die Bedeutung, dass sich die himmlischen Sphären über dem verstorbenen Herrscher erheben.

Gegenüber die Jan-Olbracht-Kapelle: die ursprünglich gotische und größere Kapelle wurde 1501 geteilt. König Jan I. Olbracht war verstorben und seine Mutter Elisabeth von Habsburg stiftete die im Renaissance-Stil umgebaute Kapelle. Das Grabmal schuf Francesco Florentino 1502-05. Die Grabplatte aus rotem Marmor schuf Stanislaus Stoß, der in Krakau geborene Sohn von Veit Stoß, sowie Jörg Huber aus Passau.

Marien-Kapelle oder Kapelle des Königs Stefan Batory: im Chorhaupt hinter dem Hauptaltar gelegen. Ursprünglich war hier eine gotische Kapelle aus dem 14. Jh. 1594-95 ließ hier Anna Jagiellonica eine Grabkapelle für Ihren Mann König Stephan I. Báthory errichten. Der Innenraum und das Grabmal im Stil des Manierismus stammen von Santi Gucci. Es lehnt sich an das Schema der Renaissance-Grabmäler der Jagiellonen an, ist aber flacher gehalten und stärker mit Ornamenten verziert.

1594 wurden die ursprünglich manieristischen Fresken von Kasper Kurcz gemalt. Nach den Zerstörungen durch sowjetische Bomben, wurden sie 1947-50 von Roman Kozłowski rekonstruiert. Der Altar und das Tabernakel sind im frühbarocken Stil gehalten. Über eine Empore besteht Zugang zum benachbarten Königsschloss. Nördliches Seitenschiff:

In einer Kapelle mit Bischofsgräbern eine besonders schöne Weihnachtskrippe aus dem Museum der Stadt Krakau. Unten die Figur des „Lajkonik’“. Er führt am Donnerstag nach Fronleichnam eine Prozession durch die Stadt an. Die Prozession soll an den Sieg über die Tataren im Jahr 1287 erinnern.

Grabmal von König Władysław Łokietek, links vom Hauptaltar, im nördlichen Chorumgang. Das älteste Königsgrab in der Kathedrale wurde 1350 aus Sandstein im frühgotischen Stil gemeißelt. Auftraggeber war Kasimir III. der Große, der Sohn des Verstorbenen.

Direkt gegenüber ist der Eingang zur Sakristei. Hier befindet sich das sogenannte wundertätige Schwarze Kruzifix, ein gotisches Holzkreuz. Unten im Altar befindet sich der moderne Reliquienschrein der Hl. Hedwig.

Grabmal von König Jan III Sobieski (1629-1696) und seiner Frau Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien: Skulpturen von gefangenen Türken dekorieren das Grabmal. Er gilt als Retter Wiens während der 2. Wiener Türkenbelagerung. Er führte 1683 bei der Schlacht am Kahlenberg den entscheidenden Angriff gegen die Türken. Beim polnischen Wahlkönigtum wurde nach seinem Tod nicht sein Sohn der neue König, sondern der Kurfürst von Sachsen, August der Starke.

Weiteres barockes KönigsgrabCzartoryski-Kapelle: am Beginn des nördlichen Seitenschiffs. Von hier aus gelangt man in die Krypten unterhalb der Kirche. 1364 errichtet, 1420-1603 als Kapitelhaus genutzt. 1873-84 von Teofil Żebrawski für Prinz Władysław Czartoryski als Grabkapelle umgebaut. Triptychon König Johann I. von Stanislaus Stoß, der in Krakau geborene Sohn von Veit Stoß.

Königin-Sophie-Kapelle oder Kapelle der heiligen Dreifaltigkeit: links vom Haupteingang. 1431-32 von Königin Sophie Holszańska gestiftet. Sie war die 4. Ehefrau von König Lasidlaus II. Jagiełło. Hier wurde sie auch beigesetzt.

Dem Eingang gegenüber ein 1899-1904 entstandenes Glasfenster im Jugenstil von Włodzimierz Tetmajer. Darunter das Grabmal einer Frau.

Ursprünglich war das Gewölbe mit byzantinischen Motiven von ruthenischen Malern verziert worden, so wie es auch in der benachbarten Heilig-Kreuz-Kapelle gemacht wurde. Hier haben sich diese Fresken allerdings nicht erhalten. 1899-1904 entstanden auch die Fresken im Jugenstil von Włodzimierz Tetmajer.

Ferner das Grabmal von Piotr Tylicki, katholischer Priester und Bischof aus rotem Marmor, von Fryderyk Szembek. Er baute die ursprünglich gotische Kapelle 1613-15 im frühbarocken Stil um.

Daneben das 1830 errichtete Grabmal für Włodzimierz Potocki von Bertel Thorvaldsen. Im Sockel ein Flachrelief des Todesgenies.

Unterhalb der Kathedrale gibt es mehrere Krypten (Königskrypten, Dichterkrypta und Bischofskrypta):

Krypta unter dem silbernen Glockenturm von Marschall Józef Piłsudski (1867-1935). Der Führer des Polnischen Staates und Schöpfer der Polnischen Legionen war.

Grab von Lech Kaczyński und dessen Ehefrau, die am 10. April 2010 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Sie sind neben Mitgliedern des polnischen Köngishauses bestattet, was durchaus von manchen Menschen kritisch gesehen wird.

Dichterkrypta:

Sarkophag des polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz (1798-1855). Er gilt als bedeutendster Dichter der polnischen Romantik in einer Zeit der Nichtexistenz eines polnischen Nationalstaats. Sein Denkmal steht auf dem Marktplatz vor den Tuchhallen in Krakau.

Sarkophag des polnischen Nationaldichter Juliusz Słowacki (1809-49). Er war ebenfalls einer der “Drei Barden”, wie Adam Mickiewicz.

Denkmal für Frederick Chopin (1810-1849), dessen Grab allerdings in Paris ist.

St.-Leonhardskrypta: romanische Krypta 1038-39 unter Kasimir I. Karl, Herzog von Polen errichtet worden. Er machte Krakau zu seiner Residenz und damit zur Hauptstadt Polens. Sie ist der am besten erhaltene romanische Innenraum in Polen.

Sarkophag von Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Er wurde zum polnischen Nationalhelden, als er als Anführer, des nach ihm benannten Aufstandes von 1794, sich gegen die Teilung Polens durch Russland und Preußen stellte. Am Eingang des Wawel steht sein Reiterstandbild.

Sarkophag von Stefan Batory (1533-86), König von Polen und Großfürst von Litauen und zusammen mit seiner Gemahlin Anna Jagiellonica gewähltes Staatsoberhaupt von Polen-Litauen. Innenpolitisch hat er sich um die Etablierung des Jesuiten-Ordens in Polen bemüht. Sein Epitaph haben wir oben in der Kathedrale gesehen.

Sarg von Maria Anna Isabella Wasa, die im Kindesalter 1642 starb. Sie war die Tochter von Władysław IV. und Cäcilia Renata von Österreich.

Krypta unter dem südlichen Chorumgang: links vorne: Sarkophag von Sigismund II August (1520-72). Ab 1569 der erste Regent des Staates Polen-Litauen. Da er kinderlos starb, erlosch die Dynastie der Jagiellonen. Danach wurde die Wahlmonarchie eingeführt.

Rechts vorne: Sarkophag von Anna Jagiellon (1523-96). Tochter von König Sigismund I. und der italienischen Prinzession Bona Sforza. Sie war formal von 1575-96 “König” von Polen und “Großfürst” von Litauen.

In der Mitte: aus Frankreich überführten sterblichen Überreste von Stanisław I Leszczyński (1677-1766). Seine Tochter Maria Leszcyńska war mit dem französischen König Ludwig XV. verheiratet.

Hinten links Sarg von Anne von Österreich (1573-98), erste Frau von Sigismund III., dem polnischen und später auch schwedischen König. Sie starb bei der Geburt ihres letzten Kindes.

Hinten rechts: Sarg von Alexander Charles Wasa (1614-34), Sohn von Sigismund III. und seiner 2. Frau Konstanze von Österreich.

Ganz hinten mit schwarzem Tuch verhangen, der Sarg von August dem Starken (1670-1733). Kurfürst und Herzog von Sachsen und von 1697-1706, sowie von 1709-1733 als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen. Sein Herz liegt in der Stiftergruft der Hofkirche in Dresden.

Porträts der Verstorbenen.

Krypta unter der Wasa-Kapelle:

Hinten links der Steinsarkophag von Johann II. Kasimir (1609-72). Daneben der kleine Sarg von Johann Sigismund, ein königlicher Prinz. Rechts hinten der schlichte Sarg von Luisa Maria Gonzaga (1611-67). Frau von Władysław IV und and Johann II. Kasimir. Vorne rechts der Sarg von Konstanze von Österreich (1588-1631), 2. Frau von Sigismund III. Wasa. Rechts daneben der schlichte Sarg Kardinal Johann Albert Wasa (1612-34), ein Sohn von Sigismund III. Wasa. Ganz rechts der reich verzierte Sarg von Sigismund III. Wasa (1566-1632). Ab 1587 als König von Polen und Großfürst von Litauen, damit gewähltes Staatsoberhaupt von Polen-Litauen. 1592-99 Erbkönig von Schweden und 1599 bis zu seinem Tod Titularkönig von Schweden.

Sarg von Konstanze von Österreich (1588-1631), 2. Frau von Sigismund III. Wasa

Steinsarkophag von Johann II. Kasimir (1609-72). 1648-68 König von Polen und Großfürst von Litauen, der gewählte Herrscher des Staates Polen-Litauen. Bis zu seinem Tod auch Titularkönig von Schweden.

Blick von der anderen Seite in die Krypta der Wasa.

Kathedralschatzkammer:

Monstranz von Christian Schrötter aus Kamienna Góra (schlesische Kreisstadt), 1689-1699. Gestiftet von Bischof Stanisław Dąmbski.

Bischofsmitra

Monstranz von der Pariser Goldschmiedefirma Froment-Meurice, 1870. Diese Firma widmete sich vor allem dem Neo-Gotischen Stil.

Monstranz mit goldenen Rosen

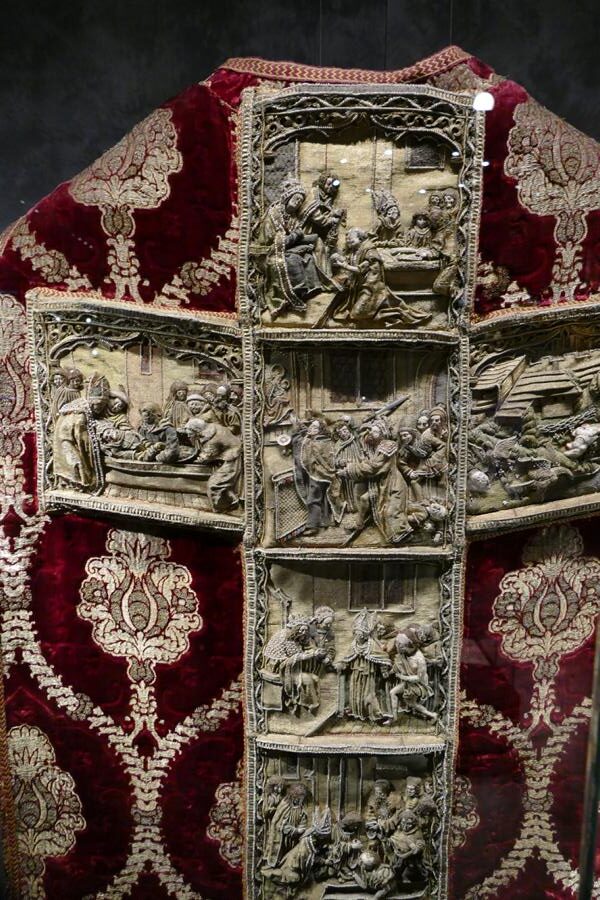

Messgewand, 1503 vom Adligen Piotr Kmita dem Älteren in Auftrag gegeben. Anlass war der 250. Jahrestag der Heiligsprechung des heiligen Stanislaus. Auf der Kasel sind Szenen aus dem Leben des Heiligen in aufwändiger Stickerei dargestellt.

Ältere Krone und Zepter

Sigismund-Glockenturm: erbaut in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts als Teil der Befestigungsanlagen. Berühmteste Glock Polens “Sigismundus” genannt, wurde 1520 in Krakau von Hans Beheim dem Jüngeren (1480-1533) gegossen. Jahrhundertelang war sie die größte Glocke Polens. 2,42 m hoch. 9.650 kg

Blick auf die Altstadt: Links der Kirchturm der St.-Annakirche, in der Mitte die Marienbasilika, rechts der Backsteingiebel der Dominikaner-Kirche. Noch weiter rechts die Kuppel der Peter-und-Paul-Kirche. Im großen Backsteingebäude im Vordergrund befindet sich das Höhere Theologische Seminar der Erzdiözese Krakau.

Königsschloss: das Schloss auf dem Wawelhügel war von der Mitte des 11. Jahrhunderts, bis Anfang des 17. Jahrhunderts Sitz der Herrschaft in Polen. Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts entstand ein gotisches Schloss. 1499 brandte das gotische Schloss ab und bediente sich beim Wiederaufbau völlig neuer Stilelemente. Nur der “Hahnenfuß” und der “Dänische Turm”, den wir von der Stadt aus bereits betrachtet haben, hat sich erhalten.

Der Bau einer neuen Residenz war zur Notwendigkeit geworden, weil das ehemalige Schloss auch nicht mehr den Ansprüchen der Jagiellonen-Dynastie entsprach. Immerhin herrschte sie über große Teile Mittel- und Osteuropas (außer Polen und Litauen auch über Ungarn und Böhmen). Sie strebten nach der Kaiserkrone. 1504-35 erfolgte der Neubau der Residenz. Direkt hinter der Kathedrale entstand 1504-07 der Westflügel, als Residenz von König Alexander. Durch einen tunnelartigen Durchgang erreicht man den Innenhof des Schlosses. Baumeister war der Koblenzer Baumeister Eberhard Rosemberger. Die Steinausstattung stammt vom Italiener Francesco Fiorentino.

Kunstvoller Türsturz im EG

Prächtige Erker im 2. Geschoss. Dieser Westflügel war ursprünglich als einzelnes, rechteckiges Gebäude konzipiert. Im Erdgeschoss befanden sich Räume für wirtschafltiche Zwecke, im 1. OG Wohnräume, im 2. OG Repräsentationsräume. 1507-16 wurde nach dem gleichen Schema der nördliche Flügel des Schlosses aufgebaut. Hier verband sich die Residenz König Alexanders mit den erhaltenen gotischen Teilen des Schlosses. Francesco Fiorentino bediente sich der typisch florentinischen Lösung mit 2 Geschossen Arkadenloggien und einem in gerader Linie abschließenden oberen Stockwerk. (Foto Blick auf Ecke zwischen Nord- und Westflügel)

Einer der Eingänge zum Nordflügel

Treppenaufgang im Nordflügel.1521-29 entstand dann der Ostflügel. Bauleiter war Meister Benedict.1530-36 der Südflügel. Hier wurde das bewährte architektonische Muster von Francesco Fiorentino mit einigen Verbesserungen weiter angewendet. Bartolomeo Berrecci war zu dieser Zeit Architekt und Bildhauer.

Die größere Raumhöhe des 2. Obergeschosses mit den Repräsentationsräumen, führte zu einer Verlängerung der Säulen. Hierbei verwendete Francesco Fiorentino einen “Trick” aus der gotischen Architektur. Er verband die Säulenschäfte in der Mitte mit dekorativen Steinringen. Das arkadenlose Gebäude (rechts im Bild) enthielt die königliche Küche. So entstand eine vielflügelige Anlage mit einem fünfeckigen Innenhof.

Wasserspeier in Drachenform.

Unterhalb des Daches zieht sich ein farbiger Fries mit Brunstbildern römischer Kaiser (Fotos von links nach rechts). Leider ist dies nur noch teilweise erhalten.

Kommt man aus dem Innenhof des Schlosses heraus, steht man wieder an der Südseite der Kathedrale und neben dem Domherrenhaus.

Da die Kathedrale sich im 19. Jahrhundert zum nationalen Pantheon entwickelte, stehen hier viele Polizisten, Soldaten etc. an, um den Nationalhelden in der Krypta zu huldigen.

Im Uhrzeigersinn umrunden wir jetzt den Hof. Noch einmal Blick auf die Südseite der Kathedrale und das Domherrenhaus, mit dem dazwischen im Hintergrund liegenden Kathedralmuseum.

Im Hintergrund der quadratische Turm der Diebesbastei.

Im Gebäude der ehemaligen königlichen Küche befindet sich heute ein Restaurant mit schönem Blick auf den Hof. Im Hintergrund die Sandomierska-Bastei und das ehemalige Krankenhaus.

Gartenmauer im Süden des Wawel mit Blick auf die an der Südwestecke des Schlosses erbauten Senatorenbastei. Erbaut unter Kasimir IV. Andreas aus der Dynastie der Jagiellonen (1427-1492).

In der Mitte des Hofes Grünflächen und verschiedene Grundmauern ehemaliger Gebäude. Südseite der Kathedrale im Hintergrund.

Blütenmeer mit Schmetterlingen

Diebesbastei

Vorbei am ehemaligen Krankenhaus, es ist der Weichsel zugewandt, auf der Westseite des Wawal. Daneben der Sandomierska-Turm.

Unterhalb des Sandomierska-Turms, das Bernhardiner-Tor, welches noch ein Fallgitter besitzt. Hier kann man den Wawel wieder verlassen. -

Südlich des Wawel und jenseits des Bettes der alten Weichsel, auf dem sich heute die Ulica Józefa Dietla befindet, liegt das Viertel Kazimierz. Die bis 1800 eigenständige Siedlung bzw. Stadt, entstand aus einigen Dörfern in der Nähe von Krakau. Benannt wurde sie nach König Kasimir dem Großen. 1335 erhielt die Siedlung das Stadtrecht.

Nachdem im späten 15. Jh. König Jan Olbracht die Umsiedlung der Krakauer Juden nach Kazimierz befohlen hatte, entwickelte sich im östlichen Teil von Kazimierz das jüdischen Zentrum, mit einem ganz eigenen Charakter. In späterer Zeit folgten tschechische und deutsche Flüchtlinge.

Plan von Kazimierz -