Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Perigord 11.08.-09.09.1990

-

Domme: Im Mittelalter als Bastide auf einem 250 Meter hohen Felsvorsprung über der Dordogne erbaut, Rundblick über den Fluss. 1282 von König Philippe III. oder Philippe der Kühne (1245-1285), als königliches Lehnsgut eingenommen und als Bastide errichtet. Der Wechsel der Herrschaftszugehörigkeit Süd- und Westfrankreichs zur englischen Krone durch eheliche Verbindungen der Königshäuser im Jahr 1152 hatte zu kriegerischen Streitigkeiten geführt. Die neuen Grenzen, teilweise identisch mit dem Verlauf der Dordogne, erforderten neue militärische Strategien. Neben der Besetzung gegenüberliegender Burgen, entstanden auf beiden Seiten zwischen 1229 und 1373 rund 400 befestigte „künstliche“ Siedlungen, die Bastiden.

Kleines altes Haus

Türklopfer

Kleines altes Haus zwischen 2 Straßen. -

Cénac-et-Saint-Julien: liegt direkt an der Dordogne, unterhalb des Felsens, auf dem der Ort Domme liegt.

Firedhof mit typischem Grabschmuck, Gestecke mit Blüten aus Perlen

Kühe auf der Weide

Schlehe oder Schwarzdorn mit blauen Beeren. -

Berbibuières: Das Château de Berbiguières war im Mittelalter ein Außenposten von Castelnaud. Der Ort wurde im Verlauf des Hundertjährigen Krieges (1337–1453) in Mitleidenschaft gezogen. Im Hintergrund das Schloss, welches überwiegend aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammt. Es befindet sich in Privatbesitz.

-

St. Cyprien: Ursprung des Ortes war ein Kloster, welches über dem Grab des Eremiten Cyprien errichtet wurde. Er lebte ca. 620 in einer der Höhlen oberhalb des Ortes.

Kirche: Der alte Teil von Saint-Cyprien mit seinen engen Gassen wird dominiert von der großen Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Jedoch ist nur noch der Bergfried des aktuellen Bauwerkes romanisch, alle anderen Teile wurden später im gotischen Stil im 14. Jahrhundert umgebaut.

Festungsartige Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert. -

Schloss auf dem Weg nach Puymartin

-

Schloss Puymartin: Das im 13. bis 16. Jahrhundert erbaute Schloss steht auf einem steilen Hügel. Die mit Türmen verbundenen Gebäude sind durch Kurtinen geschützt. Ursprünglich wurde der Bau Mitte des 13. Jahrhunderts von den Äbten von Sarlat erbaut. Zerstörungen im Hundertjährigen Krieg führten dann später im 16. Jahrhundert zum Wiederaufbau und Erweiterungen. Nach der französischen Revolution verfiel das Schloss, doch im 19. Jahrhundert ließ der Marquis Marc de Carbonnier de Marzac das Schloss restaurieren und teilweise im neugotischen Stil umbauen.

Inneres:

Großer Saal

Ehrengemach mit Wandteppichen aus Aubusson.

Chambre mythologique. Ausgestattet mit 8 in Grisaille bemalten Holztafeln mit mythologischen Szenen. Gemalt 1670-1682 von Philippe Lemaire für den damaligen Besitzter von Schloss Puymartin. -

Badestelle an der Dordogne

-

Souillac:

Abteikirche Sainte-Marie. Die Kirche ist eine der bedeutendsten romanischen Kirchen Frankreichs. Bereits in der Zeit vor Karl dem Großen hat hier ein Benediktinerkloster existiert. Trotz mehrfacher Zerstörung, entwickelte sich dieses Kloster und die Stadt durch ihre Lage an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, einer Nebenstrecke des Jokobswegs, rasch.

Chorhaupt: drei Radialkapellen umgeben den Chorumgang, zwei weitere Kapellen schließen östlich an das Querhaus an. Alle sind polygonal gebrochen und in ihrer Höhe etwa gleich. Das Dach der Vierungskuppel ist gegenüber den anderen Kuppeldächern des Kirchenschiffs und den Tonnengewölben im Querhaus nochmals erhöht.

Inneres:

Auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes, erhielt die Kirche im 12. Jahrhundert einen einschiffigen Neubau mit Kuppel, ganz im Stil der südfranzösischen Kreuzkuppelkirchen. Die Kirche ist ganz aus exakt bearbeiteten Hausteinen errichtet. Bruchsteine verwendete man damals nur noch für Burgen und einfachere Kirchen. Das Kirchenschiff ist 15 m breit.

Reliefs des ehemaligen Portals im Inneren: Sie stammen von dem während der Hugenottenkriege beschädigten ehemaligen romanischen Portal der Abteikirche. Die unbeschädigt gebliebenen (aber wahrscheinlich nicht vollzähligen) Reliefs wurden im 17. Jahrhundert im Innern der Kirche angebracht. Dies zeigt, dass das alte Portal von vielen Bewohnern der Stadt als erhaltenswert angesehen wurde, was zu jener Zeit nicht unbedingt selbstverständlich war. Die Reliefs haben eine große kunsthistorische Bedeutung, wegen der großen Ausdrucksstärke der dargestellten Szenen und der handwerklichen Perfektion. Entstanden sind die Reliefs in der Zeit um 1130/40.

Figur des Propheten Jesaja. Eine der bekanntesten romanischen Plastiken überhaupt; sie wird von der kunsthistorischen Forschung einhellig als Gipfelpunkt romanischer Skulptur anerkannt. Das Motiv des Schreitens mit sich überkreuzenden Beinen ist ein feststehender Typus in den darstellenden Künsten des Mittelalters.

Detail.

Bestiensäule: Ursprünglich der Trumeau des romanischen Portals (mittlerer Pfeiler). Alle 3 Schauseiten sind überreich mit Skulpturen geschmückt.

Linke Seite der Säule zeigt den Versuch der Opferung Isaaks durch Abraham. Ein Engel stößt von oben herab und bietet einen Widder als Opfertier an.

Frontale Seite zeigt 4 Paare von sich überkreuzenden Löwen und Greifen. Gemeint ist der Höllensturz der verdammten Kreatur.

Rechte Seite der Säule mit 3 sich liebevoll umarmenden Menschenpaaren.

Theophilus-Relief über der Eingangstür. ist ein Relief angebracht. Es zeigt die im Mittelalter beliebte Legende des Diakons Theophilus. Theophilus hatte nach seiner Amtsenthebung als Schatzmeister der Kirche zu Adana in Kilikien (Türkei) einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, wonach ihm dieser zur Wiedereinsetzung in sein Amt verhelfen sollte. Die linke Bildhälfte zeigt die Unterzeichnung dieses Vertrages, die rechte die Besiegelung des Paktes, indem Theophilus seine Hände in die des Teufels legt. In der Szene darüber sieht man, wie die Muttergottes dem schlafenden Theophilus den Vertrag entzieht und damit das Seelenheil des inzwischen reuigen Sünders rettet. Links neben der Szene sitzt der Heilige Bernhard, rechts der Apostel Petrus.

Gesicht in einer Ecke

Romanische Kapitelle

Automatenmuseum oder Musée de l’automate: Eine in Europa einzigartige Sammlung von Automaten und mechanischen Spielzeugen des 19. und 20. Jahrhunderts. -

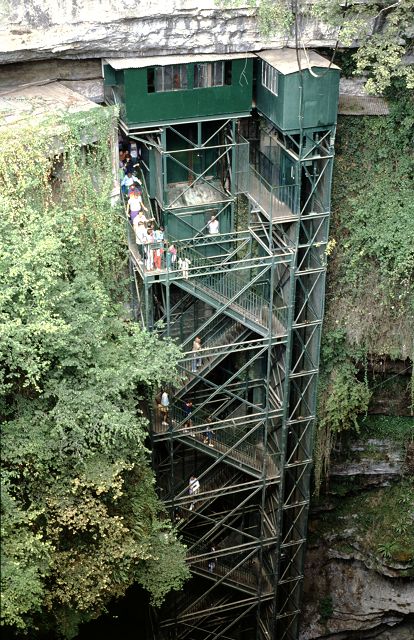

Gouffre de Padirac: Blick in den Schlund der Höhle mit einem Durchmesser von 32 m, 75 m tief. Seit 1898 für Besichtigungen geöffnet.

Treppe in die Tiefe.

Blick vom Boden des Schlundes.

Es ist ein Höhlensystem, welches durch einen unterirdischen Fluss entstanden ist.

Der Fluss hat 8 Grad Celsius. Auf ihm kann man mit dem Boot fahren. Der Stalaktit im Hintergrund ist 40 m hoch und hat einen Umfang von 6 m.

Salle des Grands Cours mit zahlreichen Seen, durch kleine Staudämme aus kohlensaurem Kalk getrennt.

Beim Aufstieg im Salle du Grand Dȏme, 94 m hoch. -

Carennac: Das Dorf liegt direkt am Ufer der Dordogne. Es ist bekannt u.a. wegen seines malerischen und gepflegten Ortsbilds und wurde der Vereinigung „Les plus beaux villages de France“ zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs gekürt. Kraftfahrzeuge bleiben außen vor der geschlossenen Bebauung zurück.

Prioratskirche St. Pierre: die Klosterkirche wurde im 11./12. Jahrhundert von Benediktinermönchen errichtet. Im 12. Jahrhundert wurde der offene Narthex (Vorhalle) erbaut. Im Hundertjährigen Krieg wurde viel geplündert und zerstört. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts konnten die Schäden an der Kirche und den Abteigebäuden durch Renovierung weitgehend behoben werden.

Blick auf das Portal des Narthex, welches ca. 6,50 m vor dem eigentlichen Kirchenportal liegt. Es besteht aus zwei nicht verschließbaren Durchlässen und drei Säulengruppen, auf denen das kunsthistorisch bedeutende Tympanon aufliegt.

Tympanon: es zeigt eine im romanischen Kirchenbau häufige Majestas Domini. Die Mandorla mit Christus als Pantokrator nimmt fast den ganzen Raum des Tympanons ein. Sie wird von einem gelochten ornamentalen Band eingefasst. Um ihn herum die 4 Evangelistensymbole. Rechts und links der Mandorla auf 2 Ebenen, sind die 12 Apostel fast vollplastisch dargestellt. Eindeutig bestimmbar ist nur Petrus mit seinem Schlüssel oben links neben Christus. Ganz unten sind in einem Streifen mehrere Tiere dargestellt.

Detail linke Seite

Detail Christus. In der Hand hält er das Buch des Lebens und die andere Hand ist zur Erteilung des Segens erhoben.

Detail rechte Seite.

Kreuzgang: Die Nordgalerie des Kreuzgangs schließt sich an die Südseite der Kirche an und ist romanischen Ursprungs und dort zweigeschossig. Oberhalb der Arkadenscheitel ragt eine geschlossene steinerne Brüstung auf, die von Pfeilern noch deutlich überragt wird. Sie tragen eine hölzerne Konstruktion des flach geneigten Pultdachs der oberen Galerie. Mittig zwischen den Pfeilern ist je eine schlitzartige Öffnung ausgespart, die vielleicht im Verteidigungsfall die Aufgabe von Schießscharten besaßen.

Glockenturm

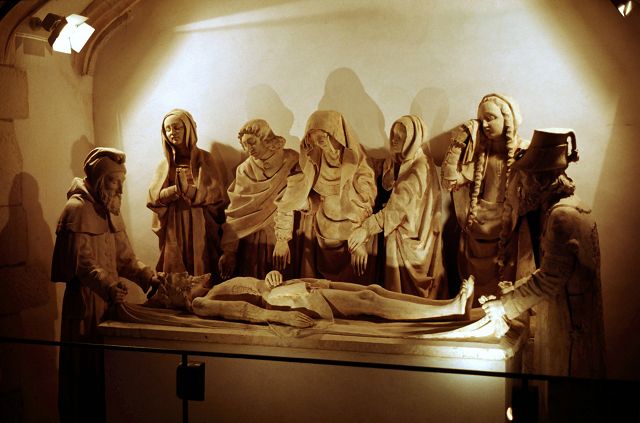

Kapitelsaal: hier steht eine nahezu lebensgroße Grablegungsgruppe aus dem späten 15. Jahrhundert. Sie stand ursprünglich in der Kirche. Wie bei allen Grablegungen dieser Epoche stehen um die Bahre, auf der der Leichnam Christi liegt, Josef von Arimathäa (links) und Nikodemus (rechts) am Kopf- und Fußende. An der Längsseite Maria, Johannes, Maria Magdalena und 2 weitere Frauen. Es ist das Hauptwerk der Renaissance-Bildhauerei im Quercy.

Detail des Josef von Arimathäa.

Detail des Nikodemus.

Detail der Maria Magdalena.

In der Kirche detailliert gearbeitete Reliefs mit Szenen aus den Leben Christi. Abendmahl

Passion Christi

Impressionen vom kleinen Dorf Carennac mit historischen Häusern, Balkonen, Hauseingängen. -

Gourdon: kleiner Ort im Départment Lot. Die Gegend war bereits in der Vorgeschichte besiedelt, auch in gallogrömischer Zeit. Im Mittelalter wurde hier ein castrum auf einem Felssporn errichtet, eine von Ringmauern umgebene Burg. 1244 erhält Gourdon Verfassung, 1316 übernimmt Johann von Armagnac, Graf von Rodez die Herrschaft. Das 16. Jahrhundert war Gourdons wohlhabendste Zeit, bereits damals wohnten in der Stadt rund 5000 Menschen. König Ludwig XIII. (1601-1643) ließ die Burg im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen 1619 schleifen.

Aussichtsterrasse an der Stelle, an der einst die Burg stand.

Schmetterling (Schwalbenschwanz) -

Les Eyzies: der Ort liegt am Zusammenfluss der Flüsse Beune und Vézère und erlangte seine Berühmtheit durch die zahlreichen umliegenden Höhlen und Abris mit vorgeschichtlichen Malereien oder anderen Funden.

Blick auf einen kleinen Abris mit angebauten Häusern.

Im Chateau de Tayac befindet sich heute das „Musée nationale de préhistorique“. Hier die „Venus von Laussel“ – Kopie.

Auf einer natürlichen Terrasse, 30 m über dem Ort, erinnert diese Statue von Paul Dardé an die vorgeschichtlichen Bewohner.

Die Terrasse, im Hintergrund eine Wand des Schlosses Tayac.

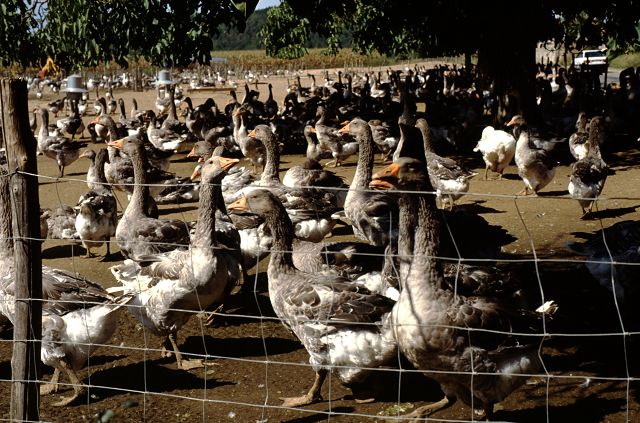

Gänse -

Le Thot: Informationszentrum und Park zur Geschichte des Cro-Magnon-Menschen. Rekonstruierte prähistorische Hütten und dargestellte Szenen zeigen den Alltag vor mehr als 10.000 Jahren.

Erlegung eines Mammuts

Darstellung einer Beerdigung. -

Les Cabanes de Breuil: typisch périgordinische Steinhütten. Kniehohe Mauern mit falscher Kuppel als horizontal übereinander gelegten Steinplatten, sogenanntem Trockenmauerwerk. Es handelt sich um ländliche Werkstätten aus dem 19. Jahrhundert, die zum angrenzenden Gutshof gehörten. Die Siedlung ist heute ein Freilichtmuseum. Die ehemals frühere Datierung der Cabanes als keltische Bauweise hat man aufgegeben und sieht heute darin Bauwerke nachmittelalterlicher Entstehungszeit, die aber auf viel ältere Traditionen zurückgehen. Die Cabanes von Breuil wurden zum ersten Mal 1449 schriftlich erwähnt. Sie gehörten damals den Benediktinern von Sarlat, wurden aber ab dieser Zeit nicht mehr bewohnt.

Derartige Rundbauten mit unechten Gewölben sind in ganz Südeuropa anzutreffen. In der Provence nennt man sie Bories, in Spanien Cabaños, auf Sardinien Nuraghen, in Apulien Trulli und im Périgord Cabanes. Sogar in Irland gibt es Vergleichbares, die sogenannten Bienenkorbhütten.

Henne mit Küken.

Haus welches in einen kleinen Abri hineingebaut wurde.

Rankende Pflanzen an einem Abri.

Wildblume mit Samen.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.