Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Périgord 05.08. – 02.09.1989

-

Gourdon: kleiner Ort im Départment Lot. Die Gegend war bereits in der Vorgeschichte besiedelt, auch in gallogrömischer Zeit. Im Mittelalter wurde hier ein castrum auf einem Felssporn errichtet, eine von Ringmauern umgebene Burg. 1244 erhält Gourdon Verfassung, 1316 übernimmt Johann von Armagnac, Graf von Rodez die Herrschaft. Das 16. Jahrhundert war Gourdons wohlhabendste Zeit, bereits damals wohnten in der Stadt rund 5000 Menschen. König Ludwig XIII. (1601-1643) ließ die Burg im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen 1619 schleifen.

Ritterspiele auf dem Platz vor dem Rathaus und der Kirche St. Pierre

Blick vom Burghügel auf die Türme der gotischen Kirche St. Pierre und den Ort.

Trompetenblume -

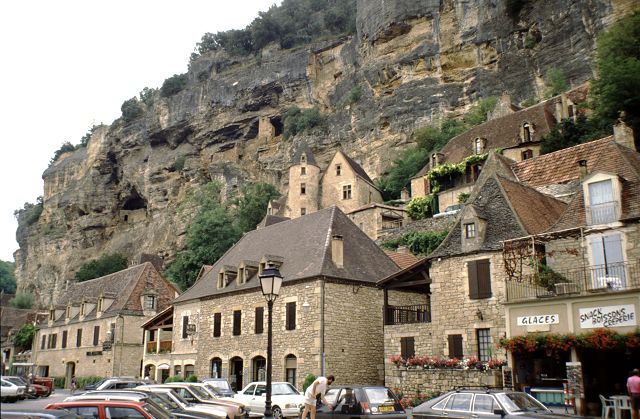

La Rocque Gageac: Im Perigord unmittelbar an der Dordogne gelegen. Malerisch am Fuß einer hoch aufragenden, nach Süden ausgerichteten Felsklippe gelegen. Zahlreiche aufgefundene Artefakte zeugen bereits von einer Besiedelung während des Neolithikums. Um die Mitte des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung mussten sich die Bewohner des Périgords vor den kriegerischen Einfällen der Normann, Sarazenen und anderer marodierender Horden schützen. Daher wurden in der ganzen Gegend, in die Klippen eine Menge Höhlenunterkünfte geschlagen.

Blick auf den Ort. Oben das Gebäude mit dem runden Turm ist das Manoir de Tarde, ein Herrenhaus aus der Renaissance, 16. Jahrhundert. Am oberen Ende der Steilwand ist eine größere helle Verfärbung zu erkennen, die an das schreckliche Unglück im Jahr 1957 erinnert. Damals löste sich ein riesiger Felsüberhang und stürzte in die Tiefe. Seine Trümmer begruben einen Teil des Dorfes unter sich.

Blick auf die kleine spätromanische Kirche des Ortes.

Blick vom oberen Teil des Ortes auf die Dordogne. Der Fluss ist ca. 483 km lang, fließt Richtung Westen, bei Bordeaux kommt er mit der Garonne zusammen und mündet unter dem Namen Gironde in den Atlantischen Ozean. Seit 2012 wurde die Gegend um die Dordogne als Biosphärenreservat der UNESCO eingestuft.

Auf einer der engen Gassen auf dem Weg zum Manoir de Tarde.

Felsüberhang

Durchgang beim Manoir de Tarde.

Türklopfer

Durchgang beim Manoir de Tarde. Unter dem Wohntrakt führt die mittlere Hauptgasse des Dorfs hindurch, über einen Durchlass, der von Rundbögen und einem Tonnengewölbe überdeckt wird. Vermutlich gehörte dieses Tor zu einer ehemaligen Befestigung des Dorfs.

Chateau de la Malartrie am westlichen Ausgang von La Rocque Gageac, aber bereits auf dem Gemeindegebiet von Vézac. Erbaut im Stil des 15. Jahrhunderts, aber erst im 19. Jahrhundert (Historismus) entstanden. -

Sarlat-la-Canéda: Hauptstadt des Perigord Noir mit ungewöhnlich gut erhaltenem historischen Stadtkern aus der Zeit des 13.-16. Jahrhunderts. Die Abtei, um die herum sich der Ort Sarlat entwickelte, wurde wahrscheinlich zwischen 820 und 840 von Herzog Pippin von Aquitanien gegründet. Der Ort wuchs im Schatten der Bruderschaft und erlangte im 13. Jahrhundert zunehmende Selbstständigkeit. Im Jahr 1317 erhob Papst Johannes XXII. Sarlat zum Bischofssitze, die Kirche wurde zur Kathedrale Saint-Sacerdos und die Mönche bildeten das Domkapitel. Seit dem 17. Jahrhundert war Sarlat politisch bedeutungslos und verarmte zusehends, was aber zur Folge hatte, dass sich hier ein in Frankreich nahezu einmaliger historischer Stadtkern erhalten hat.

Hinten die Fassade des Maison de la Boétie, ca. 1520-25 im Stil der italienischen Renaissance erbaut. Es steht an einem kleinen Platz vor der Kirche.

Direkt neben der Kirche der ehemalige Bischofspalast. Sarlat war von 1318-1790 Bischofssitz. Der Palast wurde im 16. Jahrhundert errichtet und hat eine offene Loggia im obersten Stock.

Turm der Kathedrale Saint-Sacerdos. 1505 Baubeginn, vollendet im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts, was dazu führt, dass sich hier unterschiedliche Baustile mischen. Die Fassade mit demTurm ist der einzige romanische Teil, der von der älteren Abteikirche erhalten geblieben ist. Das Heiligtum ist dem Heiligen Sacerdos gewidmet, der in einem Dorf in der Nähe geboren wurde und im 8. Jahrhundert Bischof von Limoges war.

Inneres:

ein Kirchenschiff ohne Querschiff. Riesige Säulen bilden die Trennung zu den tiefer liegenden Seitenschiffen.

Kapelle Saint Benoit oder Kapelle der blauen Büßer, Chapelle des Pénitents Bleus. Nur ein Schiff, romanisch, im 17 Jahrhundert restauriert.

Cour des Fontaines

Hof der Domherren, das Haus stammt aus dem 15. Jahrhundert.

Alter Hauseingang mit Holztür

Chor der Kathedrale Saint-Sacerdos, gesehen von dem höher liegenden Garten der Bestattungsnischen.

Garten der Bestattungsnischen, in Terrassen umgewandelter ehemaliger Bestattungsort. Die Nischen sind in der, den Chor umgebenden Stützmauer des Gartens eingelassen.

Laterne der Toten oder Lanterne des Morts oder Turm St. Bernard, 12. Jahrhundert. Er liegt am höchsten Punkt des Gartens der Bestattungsnischen, hinter der Kathedrale. Das Dach ist aus Vulkangestein, der Stil und Ursprung bleibt rätselhaft.

Présidial, das ehemalige Gerichtsgebäude.

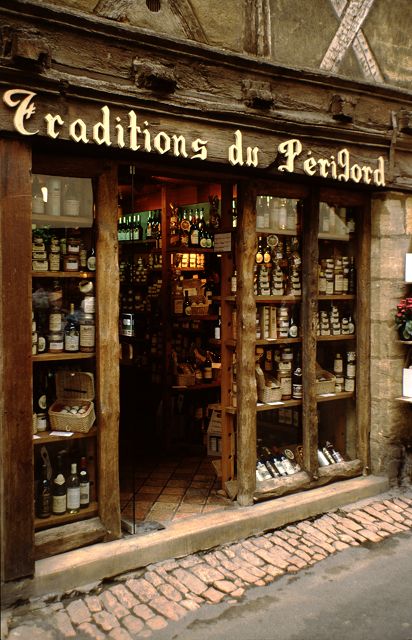

Geschäft mit Spezialitäten aus dem Perigord

Place de la Liberté. Marktplatz und Stadtzentrum

Hȏtel de Vienne,auch Hotel de Maleville oder Hotel de Brons genannt. Mitte 16. Jahrhundert, Zusammenschluss mehrerer Häuser, die aus unterschiedlichen Epochen stammen. Es ist nach einem seiner Besitzer Jean de Vienne benannt, Generalrechnungsprüfer von König Heinrich IV. Es ist nicht bekannt, wer die 3 Häuser zusammenführte. Wahrscheinlich ist die Zeit nach dem Hundertjährigen Krieg, wo es die Stadt wieder zu Wohlstand brachte.

Die Eingangstür des mittleren Gebäudes wird von Säulen flankiert, die auf Sockeln stehen und ein Gebälk tragen, das mit drei Medaillons geschmückt ist. Links kann man König Heinrich IV. erkennen, rechts eventuell seine 2. Frau Marie de Medici oder Gabrielle d’Estrées, seine Geliebte. In der Mitte ein „M“, das für die Familie Maleville gemeißelt wurde.

Das mittlere Gebäude hat 6 Stockwerke, es wird auch Adelsturm genannt. In die Ecke fügt sich eine Wendeltreppe.

Barockes Rathaus oder Hȏtel de Ville am großen Marktplatz.

Am Ende der Rampe das Manoir de Gisson. Das Haus besteht aus zwei architektonisch unterschiedlichen Gebäuden, zu denen noch ein sechseckiger Turm gehört. In diesem Herrenhaus lebte die Familie Gisson, zu der Ritter und Honoratioren der Stadt gehörten. Heute ist das Gebäude ein Museum.

Blick von der Rampe auf den Place de la Liberté. Rechts sieht man die säkularisierte Pfarrkirche Sainte-Marie, die heute als Markthalle genutzt wird. Teile der Kirche wurden abgerissen, wie man an den „zerschnittenen“ Bögen und Wänden erkennen kann. Im Hintergrund der Turm der Kathedrale.

Säkularisierte Kirche Sainte-Marie, Baubeginn 1367, 1507 eingeweiht. Sie war Pfarrkirche bis zur Revolution. Ab 1793 Fabrik zur Herstellung von Salpeter, 1815 wurde sie verkauft und ihres Chores beraubt.

Kleine Gassen und historische Häuser an der Rue Fénelon.

Gräber von Kindern

Friedhof -

Carsac-Aillac: ein Ort im Departement Dordogne, der 1961 aus der Fusion der Gemeinden Carsac-de-Carlux und Aillac entstanden ist. Hier ein Haus und Ruinen eines Schlosses.

Kirche Saint-Caprais mit romanischer Apsis und Fassade

Inneres: Sterngewölbe, 16. Jahrhundert -

Blick auf die Dordogne in der Nähe des Schlosses Montfort. Hier ist eine besonders enge Flussschleife, die „Cingle de Montfort“ .

Im Hintergrund Schloss Montfort -

Schloss Montfort: Es steht auf einem zerklüfteten Felsen, 90 m über der Dordogne und ist umgeben vom Ort Vitrac. Von den mittelalterlichen Vorgängerbauten ist nichts mehr erhalten. Der Turm ist noch aus dem 15. Jahrhundert, der Rest aus dem 16. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde es restauriert. In seiner Geschichte wurde Schloss Montfort dreimal erobert, niedergebrannt und wieder aufgebaut. Früher waren die mit Stücken aus der Zeit Ludwigs XIII. und Ludwigs XIV. möblierten Räume des Untergeschosses Besuchern zugänglich, jetzt ist es Privatbesitz und nicht mehr zugänglich.

Weinrebe mit Trauben -

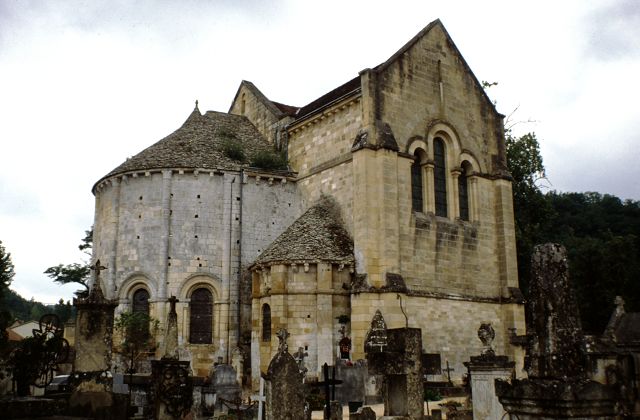

Cénac-et-Saint-Julien: liegt direkt an der Dordogne, unterhalb des Felsens, auf dem der Ort Domme liegt.

Romanische Kirche Saint-Julien: stammt wahrscheinlich aus dem frühen 12. Jahrhundert. Sie wurde mehrfach beschädigt und letztendlich vom Hugenottenführer Geoffroy de Vivans (1543-1592) niedergebrannt. Nur der Chor blieb erhalten und wurde im 19. Jahrhundert um ein Hauptschiff und Querhaus erweitert. Vom Friedhof aus ist das Chorhaupt mit seinem steingedeckten Dach sichtbar.

Hauptschiff und Querhaus vom Friedhof aus gesehen.

Der romanische Chor von innen.

Typischer Grabschmuck

Gestecke mit Blüten aus Perlen

Grab eines 22-jährigen gefallenen Soldaten aus dem 1. Weltkrieg -

Castelnaud: Älteste Teile der Burg stammen aus dem 12. Jahrhundert. Im 13. und 14. Jahrhundert wurden Vorwerk und Schnabelturm hinzugefügt.Die erste urkundliche Erwähnung war 1214. Im Hundertjährigen Krieg verstärkten die Engländer die strategisch wichtige Anlage um den runden Wehrturm. Castelnaud ist der große Widersacher, des auf Sichtweite, auf der anderen Seite der Dordogne gelegenen Schlosses Beynac, welches dem König von Frankreich treu ergeben war. 1259 war die Burg Gegenstand des Vertrages von Paris, der den Hundertjährigen Krieg beenden sollte. Der französische König Ludwig IX. (1214-1270) und sein englischer Rivale Heinrich III. (1207-1272) einigten sich, die Provinz Aquitanien am Frankreich zu geben, im Tausch gegen die Normandie und Maine.

Hier wurde der Hugenottenführer Geoffroy de Vivans (1543-1592) geboren, der dann auch während der Religionskriege von 1562-1598 über die Burg herrschte. Ab dem 17. Jahrhundert wurde es nicht mehr bewohnt. Ab 1966 wurden die erhaltenen Bauteile aufwändig restauriert. Heute ist hier ein Museum für mittelalterliche Kriegsmaschinen.

Aufgang zur Burg. Rechts an der Mauer ein Kapitell mit einem Gesicht.

Die Silhouette der Burg wird dominiert vom viereckigen Donjon aus dem 13. Jahrhundert. Dies war der Wehr- und Wohnturm des Burgherrn.

Rekonstruktionen mittelalterlicher Blide. Dies war die größte und präziseste Wurfwaffe unter den mittelalterlichen Belagerungsgeräten und eine Sonderform des Katapults.

Blick von der Burg auf die Dordogne. Die Brücke über den Fluss wurde von der im Schloss sitzenden Résistance gesprengt. Beschuss des Schlosses durch die Nazis. -

Fayrac:

Nur 1 Kilometer von Castaelnaud entfernt liegt das Schloss Fayrac. Anlage stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Während des Hundertjährigen Krieges war es der Vorposten der englischen Burg Castelnaud und diente zur Beobachtung der gegenüberliegenden Burg Beynac auf der anderen Flussseite. Das Schloss ist Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. -

Les Milandes: entstanden in der Zeit zwischen Gotik und Renaissance. 1489 durch François de Caumont erbaut.

Bis 1535 blieb das Schloss der Hauptwohnsitz dieser Familie. In der Französischen Revolution wurde es enteignet. Danach ging es durch mehrere Hände. 1870 erwarb der Industrielle Charles Claverie das ursprünglich aus einem Hauptgebäude und einem viereckigen Turm bestehende Schloss. Er renovierte das Bauwerk komplett und baute es um. Es entstanden 2 zusätzliche Türme und ein weiteres Hauptgebäude. Der Wohntrakt wird von runden und viereckigen Türmen mit Treppentürmchen umrahmt. Dachgauben mit reich dekorierten Fenstern mit steinernen Fensterkreuzen. 1908 beauftragte Charles Claverie den Gartenarchitekten Jules Vacherot mit der Umgestaltung des im 15. Jahrhundert erstmals angelegten Terrassen-Gartens.

Im Jahr 1938 wurde das Schloss von Josephine Baker (1906-1975) zuerst gemietet und dann 1947 gekauft. Sie veranlasste Strom- und Wasseranschluss im Schloss sowie im angrenzenden Dorf Milandes, welches damit das erste Dorf im Perigord mit diesen Annehmlichkeiten wurde.

Kapelle 15. Jahrhundert

Josephine Baker beauftragte zudem eine völlige Erneuerung der Innenausstattung.

Schlafzimmer des Ehemannes von Josephine Baker.

Schlafzimmer

Schlafzimmer von Josephine Baker.

Landschaft im Perigord -

Domme: Im Mittelalter als Bastide auf einem 250 Meter hohen Felsvorsprung über der Dordogne erbaut, Rundblick über den Fluss. 1282 von König Philippe III. oder Philippe der Kühne (1245-1285), als königliches Lehnsgut eingenommen und als Bastide errichtet. Der Wechsel der Herrschaftszugehörigkeit Süd- und Westfrankreichs zur englischen Krone durch eheliche Verbindungen der Königshäuser im Jahr 1152 hatte zu kriegerischen Streitigkeiten geführt. Die neuen Grenzen, teilweise identisch mit dem Verlauf der Dordogne, erforderten neue militärische Strategien. Neben der Besetzung gegenüberliegender Burgen, entstanden auf beiden Seiten zwischen 1229 und 1373 rund 400 befestigte „künstliche“ Siedlungen, die Bastiden.

Porte des Tours -

Biron: kleiner Ort im Périgord

Schloss von Biron: Errichtet auf einem Felssporn über dem Fluss Lède, war das Schloss der Sitz der Familie Gontaut-Biron, die seit dem 12. Jahrhundert hier residierte und traditionell dem politisch verstandenen Protestantismus anhing. 1211 wurde das Schloss von den Katharern übernommen, jedoch im folgenden Jahr von Simon IV. de Montfort (ca. 1160-1213) im Albigenserkreuzzug als nördlichste Zufluchtsburg der Katharer belagert und erobert. Es ist eine der 4 Baronien im Périgord.

Kapelle aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts. In unteren Teil wurde die Kirche von den Dorfbewohnern genutzt und ist sehr einfach gehalten. Im oberen, nur vom Schlosshof aus zugänglich, die prächtige Kirche für die Schlossherren.

Aufgang zum Schloss

Festungsmauer und Turm aus dem Mittelalter

Grundriss des Schlosses. Oben rechts die Schlosskapelle gr mit dem äußeren Schlosshof. Unten der wehrhafte Trakt aus dem Mittelalter, um einen engen Hof gruppiert. Die rechte Seite des Hofes mit einem Erweiterungsbau aus der Renaissance.

Wohnhaus der Wachen beim äußeren Schlosshof und Pferdestall.

Baukomplex des Hauptschlosses mit dem davor liegenden Treppenhaus.

Blick auf den Ort Biron mit seiner Dorfkirche.

Oberer Schlosshof mit der Schlosskapelle links, einer 3-gliedrigen Loggia aus dem 16. Jahrhundert und dem Gerichtshaus mit Gefängnis.

Brunnen im Schlosshof, links der Zugang zur Küche.

Innerer Schlosshof mit Blick auf die Arkaden.

Treppen auf der anderen Seite der Arkaden. Ursprünglich sollten sie bis in die Ebene hinunter führen. Da der Berg abrutschte, blieb es bei diesen wenigen Stufen. -

Herrenhaus bei Beynac

-

Le Buisson-de-Cadouin: Lageplan des Ortes mit der Abtei unten rechts

Abtei Cadouin: 1115 gegründete Zisterzienserabtei, ca. 40 km westlich von Sarlat. Seit 1998 UNESCO Weltkulturerbe. 1117 wurde dem Kloster das angebliche Leichentuch Christi mit seinen Gesichtsabdruck geschenkt. Das Tuch soll von einem Priester aus dem Périgord aus Antiochia am Orontes mitgebracht worden sein. Die Abtei wurde durch diese berühmteste Reliquie des Périgord zu einem bedeutenden und reichen Wallfahrtsort. 1932 stellte sich heraus, dass das Leichentuch ein Fälschung ist.

Blick vom Place de l’abbaye auf die Westfassade der 1154 geweihten Abteikirche.

Das Kirchengebäude weicht von den vorgeschriebenen Regeln für Bauwerke der Zisterzienser ab. Anstelle einer typischen Basilika mit niedrigeren Seitenschiffen, errichtete man eine dreischiffige Hallenkirche mit nur leicht erhöhtem Mittelschiff, also eine sogenannte Pseudobasilika oder Stufenhalle.

Die Fassade hat eine dreifache vertikale und horizontale Gliederung. Die horizontale Gliederung besteht aus der unteren Portalzone, der mittleren Fensterzone und der oberen Blendarkadenzone. Die vertikale Gliederung entspricht der inneren Aufteilung in drei Schiffe und wird von vier wuchtigen Strebepfeilern übernommen. In der Mitte ein großes Hauptportal mit vierstufigen Archivolten. Links zwei Blendarkaden. Rechts schließt sich im rechten Winkel direkt ein Klostergebäude an.

Inneres:

Die ausgewogenen Proportionen des Innenraumes mit einem leicht angespitzten Tonnengewölbe und der weitgehende Verzicht auf Dekorationselemente kommen dem Ideal zisterziensischer Kirchen sehr nahe.

Blick von der Apsis durch das Hauptschiff nach Westen.

Kreuzgang: Mauern und 2 Portale aus dem 12. Jahrhundert. Hochgotisches Maßwerk und Gewölbe aus dem 15. Jahrhundert.

Sonnenbeschienene Nordgalerie. Sie ist besonders reich mit Skulpturen ausgestattet.

Sitz des Abtes, Hocker des Vorlesers und die Bänke der Mönche befinden sich an der Außenwand der Kirche. Halbrelief aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, der Kalvarienberg im oberen Teil ging verloren. Links zieht eine Prozession von Mönchen auf den Gekreuzigten zu, geführt vom Abt, der durch ein Wappen als Pierre V. de Gaing individualisiert ist. Rechts die trauernde Maria Magdalena.

Sitz des Abtes.

Rechts römische Soldaten, die um das Gewand Christi würfeln, sowie den Aufstieg der frommen Frauen und Marias zum Kalvarienberg.

Direkt daneben ein Fresko mit der Verkündigung, 1. Hälfte 15. Jahrhundert. Die restlichen Fresken, die die Nordwand hier einst zierten, sind weitestgehend zerstört.

Königspforte, Ende 15. Jahrhundert, die Verbindungstür zur Kirche. Das Lilienwappen wurde in der Revolution herausgeschlagen. Muschelkette des St. Michaelsordens, rechts Hermelinwappen der Anne de Bretagne. Oben im Gewölbe sind einige Abhänglinge zu erkennen. Dies sind selbstständige Skulpturen der Spätgotik, die an die konstruktiven, Last- übertragenden Schlusssteine oder Gewölbezwickel angehängt sind. Sie sind stets unsymmetrisch, immer eigenständig gestaltet und sind teilweise deutlich größer im Umfang als die Schlusssteine.

Detail der Königspforte.

Romanische Pforte, ehemals bunt bemalt. 12. Jahrhundert. Auf dem gebrochenen Sturzbogen sind noch Reste einer farbigen Fassung zu erkennen. Durch den späteren Umbau des Kreuzganges mit spätgotischen Gewölben wurde die Einheit der Pforte teilweise entstellt.

Gewölbezwickel: Aristoteles wird von einer Kurtisane geritten.

Abhängling in Form eines Engels mit Weihrauchgefäß

Gewölbe in der Nähe des Kapitelsaals

Säulen am Eingang zum Kapitelsaal in der Ostgalerie. Dargestellt ist oben Lazarus beim bösen Reichen.

Romanisches Kapitell im Kapitelsaal.

Blick vom Kapitelsaal mit insgesamt vier Fensteröffnungen und einen doppelten Eingang.

Garten mit Brunnen im Hof des Kreuzganges

Fenster mit Maßwerk

Magdalenenpforte in der Ostgalerie, verstreute Muscheln erinnern daran, dass die Abtei eine Etappe auf dem Weg nach Santiago de Compostela war. Der Kielbogen zeigt Wirsing- und Kohlblätter.

Detail

Christuspforte mit Renaissancearchitektur in der Ostgalerie. 3 Königswappen auf Hermelingrund erinnern an königliche Schenkungen. Links der Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blut füttert = Opferung. Rechts Phönix, der aus der Asche steigt = Auferstehung

Garten mit Brunnen im Hof des Kreuzganges

Blick von der Südgalerie des Kreuzganges auf den Vierungsturm der Kirche.

Pforte im Renaissancestil, wohl in der Südgalerie

Weitere Pforte im Renaissancestil, wohl in der Südgalerie.

Detail.

Blick durch die Westgalerie, die im 16. Jahrhundert errichtet wurde. Große Teile dieser Galerie wurden im 20. Jahrhundert wiederhergestellt.Historische offene Markthalle im Ort Le Buisson-de-Cadouin.

Dachgebälk der Markthalle

Alte Steinhütte aus Trockenmauerwerk, in der Provence Borie genannt. Wurde als Wetterschutz für Hirten benutzt.Altes Wegekreuz

-

Cahors: Die Stadt liegt am südwestlichen Rand des Zentralmassivs auf einer Halbinsel, die durch eine Schleife des Flusses Lot gebildet wird. Die Ursprünge der Stadt gehen bis in die keltische Zeit zurück. Seit dem frühen Mittelalter ist sie Bischofssitz und war aufgrund seiner verkehrsgünstigen, aber geschützten Lage schon im 6. Jahrhundert eine wohlhabende Handelsstadt. Zu ihrer höchsten Bedeutung stieg die am Jakobsweg gelegene Stadt im 13. Jahrhundert auf. Damals wurde Cahors zum ersten Bank- und Börsenzentrum Europas, als sich die lombardischen Gläubiger des Bischofs, der im Albigenserkreuzzug den berüchtigten Simon IV. de Montfort (ca. 1160-1218) mit Truppen unterstützt hatte, in der Stadt niederließen.

Das Wahrzeichen von Cahors ist die Pont Valentré. Die Brücke mit 3 befestigten Türmen und sechs Bögen überquert den Fluss Lot. Entstand von 1308-1378.

Kathedrale Saint-Étienne: Baubeginn 11. Jahrhundert, seit 1998 Teil der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Bischofssitz und dem heiligen Stephanus geweiht. 2 große Kuppeln überragen das romanische Kirchenschiff. Im 13. Jahrhundert stürzte die hintere der ursprünglichen drei Kuppeln ein und wurde nicht wieder errichtet. An ihrer Stelle entstand ab 1280 ein gotischer Chor. Gleichzeitig mit dem Neubau des Chores erhielt die Kathedrale einen klobigen Westbau. Er ist Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolges der Stadt in den Jahren des Episkopats von Johannes XII. Das alte romanische Hauptportal wurde an die Nordseite versetzt.

Portal in der Westfassade.

Portal im Süden: Die Architektur des Südportals mit einem mehrlappigen Bogen – in Cahors dreilappig, ist typisch für Aquitanien und die angrenzenden Regionen. Es stammt aus dem ersten Drittel des 12. Jahrhunderts.

Ein weiterer Eingang.

Der gotische Chor von außen.

Reich verziertes Nordportal, das ehemalige romanische Hauptportal von der Seite. Es entstand nach 1140. Mit verschiedenen Steinsorten werden Farbeffekte erzielt.

Tympanon mit der Himmelfahrt Christi, dargestellt in einer Mandorla und Engeln, die ihm vom Himmel aus entgegenkommen. Daneben Szenen aus dem Leben des heiligen Stephanus, dem Schutzheiligen der Kathedrale. Im unteren Teil des Tympanons sind die Apostel dargestellt, die nach dem Verrat von Judas auf elf beschränkt sind. Sie umgeben die in der Mitte platzierte Jungfrau. Stilistisch stehen die Figuren zwischen Romanik und Gotik.

Romanische Figuren und Kapitelle am Vorbau, oberhalb des Portals.

Inneres:

Die Kuppeln haben einen Durchmesser von 16 m und sind 32 m hoch. Nur die Hagia Sophia in Istanbul hat eine höhere Kirchenkuppel. Bei Restaurierungsarbeiten im 19. Jahrhundert, konnten nur die Seccomalereien in der westlichen Kuppel gerettet werden. Sie wurden von dem aus Cahors stammenden Papst Johannes XXII. (ca. 1245/49-12334) im 13./14. Jahrhundert in Auftrag gegeben. Stilistisch sind sie den Malereien im Papstpalast von Avignon vergleichbar. Die westliche Kuppel ist mit einem Wandgemälde aus dem 14. Jahrhundert geschmückt, das die Steinigung des heiligen Stephanus und acht Propheten darstellt, die jeweils auf einem Tier sitzen. Die Malereien in der östlichen Kuppel konnten nicht mehr gerettet werden, nachdem der Kirchenraum im 18. Jahrhundert weiß getüncht worden war.

Blick in den gotischen Chorraum, mit der unbemalten östlichen Kuppel.

Chorraum

Detail der Malereien und Dekorationen im Chorraum. Zwischen 1316 und 1324 wurden Malereien an der den Chor umgebenden Wand ausgeführt. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurden sie weiß getüncht und 1872 von dem Maler und Bildhauer Cyprien Calmon, wiederentdeckt. Er begann 1873 mit der Restaurierung. Hier ist die Steinigung des heiligen Stephanus dargestellt. Darunter seine Beerdigung und unten Petrus und Paulus.

Kreuzgang: Der Kreuzgang wurde möglicherweise von Bildhauern geschaffen, die am Bau des Kreuzgangs der Abtei von Cadouin beteiligt waren.Sterngewölbe

Statue der Maria mit geflochtenen Zöpfen in der Nordgalerie. Sie ist eine der seltenen religiösen Darstellungen, die von den Protestanten verschont blieben, als sie die Stadt eroberten.

Nordgalerie, Zugangstür zur Apsis der Kathedrale.Pforte mit gotischem Kielbogen und Wappen

Blick von Südwesten über den Hof des Kreuzganges auf den Chor der Kirche.

Blick von Südosten Richtung Westwerk und Kuppeln auf dem Langhaus.

Südgalerie. Hinten Zugang zum Garten des Bischofs

Spätgotisches Gewölbe

Bischofspalast

Barbakane, ein ehemaliges Stadttor von Cahors aus dem 15. Jahrhundert und der Saint-Jean-Turm. -

Salviac: kleiner Ort 25 km nordwestlich von Cahors.

Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs vor der Kirche Saint-Jacques-le-Majeur

Kirche Saint-Jacques-le-Majeur aus dem 12./13. Jahrhundert. -

Beynac: eine der Baronien des Périgord. Auf einer Kalksteinklippe steht ein im 12. Jahrhundert erbautes Schloss bzw. Höhenburg. Von hier aus wurde die schiffbare Wasserstraße Dordogne kontrolliert und man musste für das Durchfahrtsrecht bezahlen. Während des Hundertjährigen Krieges war die Dordogne die Grenze zwischen Frankreich und England. Beynac war eine französische Festung, fast gegenüber Schloss Castelnaud, welches von den Engländern besetzt war.

Friedhof beim Schloss Beynac.

Blick vom Schloss auf die Dordogne

Zugang zur Burg. Aufgrund der Lage am Steilhang über dem Fluss, ist die Burg nur auf der Nordseite durch eine zweifache Umwallung geschützt. Hier befindet sich auch der Zugang zu der ursprünglich im 13. Jahrhundert errichteten, später umgebauten und erweiterten Anlage.

Der mächtige Donjon aus dem 13. Jahrhundert und ein kleinerer Nebendonjon aus dem 14. Jahrhundert bilden zusammen mit dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Wohngebäude einen unverwechselbaren Komplex von Turmbauten. Im oberen Teil wohnte der Schlossherr, in der Etage darunter die Familie.

Betkapelle oder Oratorium aus dem 14. Jahrhundert mit gotischen Fresken. Sie zeigen naiv gemalte Szenen, wie das Abendmahl mit dem heiligen Martial von Limoges als Mundschenk und unter anderem Darstellungen mehrerer Mitglieder der Familie von Beynac.

Blick auf den Schlosshof und die Schlosskapelle, die im 13. Jahrhundert mit Glimmerschieferplatten eingedeckt wurde. -

Höhle von Lascaux: 1940 von 3 Jungen entdeckt, als sie ihren Hund suchten. Ca. 15.000 Jahr alte Malereien (ärchäologische Kulturstufe Magdalenien). Eventuell Kultraum, keine Wohnhöhle. Besichtigen kann man nur eine 1983 originalgetreu nachgebildete Höhle, da die Originalhöhle durch Besuche zu sehr gelitten hat. Seit 1979 zählt die Höhle zusammen mit anderen Fundorten und Höhlen im Tal der Vézère zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Höhle von Lascaux liegt in der Nähe von Montignac.

Große schwarze Kuh

Rote Kuh und chinesisches Pferd

Stier

Chinesisches Pferd

Pferde und Steinböcke

Hirsch

Stier

Pferde

Kleine Hirsche

Stier und Pferde

Kuh und kleine Pferde

Stier

Pferd

Großer Stier

Pferdekopf

Kuh

Wisent und Mensch: hier eine der sehr seltenen Darstellungen eines Menschen in der steinzeitlichen Höhlenmalerei: ein Mann mit Vogelkopf scheint nach hinten umzufallen. Auf dem Körper des Wisent liegt ein Speer. Darunter stellen schwarze konzentrische Linien Blut oder die Eingeweide dar. Neben dem Mann steckt eine Stange mit einem Vogel am Ende. -

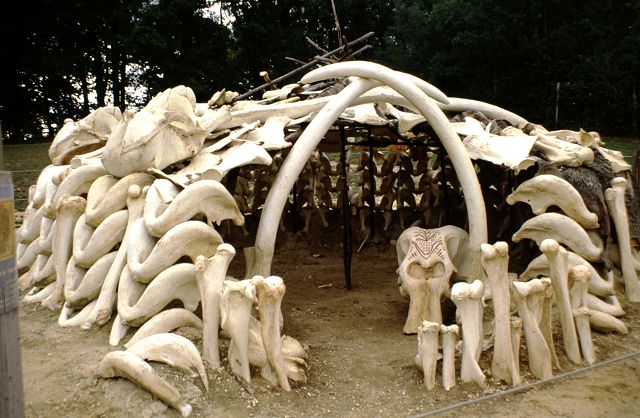

Le Thot: Informationszentrum und Park zur Geschichte des Cro-Magnon-Menschen. Gute Ergänzung zum Besuch von Lascaux. Rekonstruierte prähistorische Hütten und dargestellte Szenen zeigen den Alltag vor mehr als 10.000 Jahren.

Mammut -

Schloss Montcléra:

Blick auf das Schloss

Befestigtes Eingangstor zum Schloss.

Schloss von Montcléra mit seinen zwei Rundtürmen. -

Schloss Bonaguil: sein Name leitet sich ab von „bonne aiguille“ = gute Nadel und bezieht sich auf die Felsnadel, auf der das Schloss steht.

Plan der Schlossanlage.

Das Château de Bonaguil ist das jüngste der befestigten Schlösser. Erbaut im 13. Jahrhundert, wurde es von Bérenger de Roquefeuil (1448-1539) Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts komplett umgebaut. Er verbesserte die Verteidigungsanlagen gemäß den neuesten Erkenntnissen des ausgehenden Mittelalters. Zur damaligen Zeit war es ein Wunderwerk der Militärarchitektur, die die neuesten Entwicklungen in der Artillerie mit bedacht hat. Durch die lange Bauzeit war es jedoch nach seiner Fertigstellung bereits veraltet. Auch wurde es nie angegriffen. Die ganze Anlage ist 7500 qm groß.

Der älteste Teil Burg wurde etwas nach der Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut. Der einzige Eingabg zum zentralen Bergfried, war eine 6 m hoch liegende Tür, die nur mittels einer Leiter erreicht werden konnte. Erbauer war wahrscheinlich Arnaud La Tour de Fumel. Die Herren von Bonaguil kämpften im Hundertjährigen Krieg auf der Seite des Königs von England. Die Burg wurde mehrmals eingenommen, niedergebrannt und aufgegeben, obwohl sie immer im Besitz der Familie Fumel war.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.