Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Münster 01.-10.09.2017

-

Modell der Stadt für Blinde. Links unten das Schloss. In der Mitte der Dom, links davor die Überwasserkirche, hinter dem Dom die Lambertikirche.

-

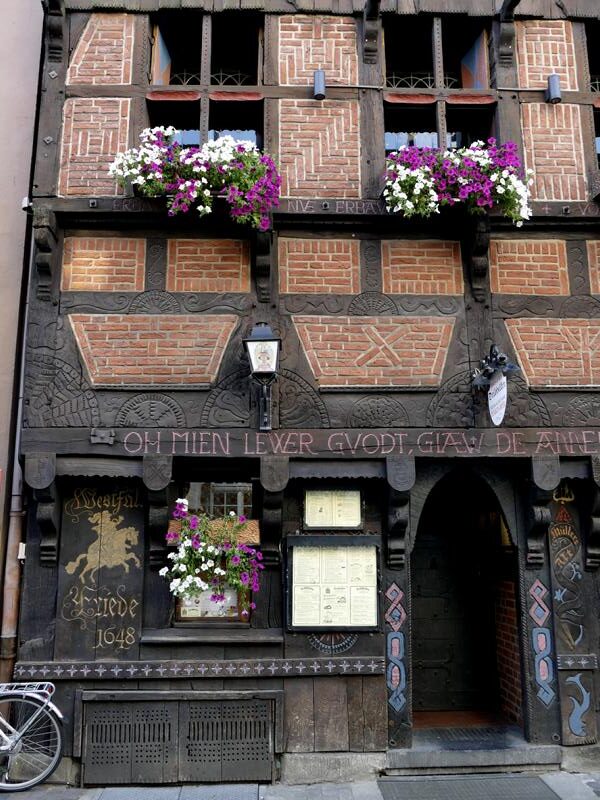

Pinkus Müller in der Kreuzstr. Bekannter westfälischer Altbierausschank. Blick vom Lokal auf den Buddenturm in der Münzstr. Wehrturm der Stadtbefestigung (Mitte 12. Jahrh.), der nicht 1764/67 geschleift wurde, weil er immer genutzt wurde, als Pulverturm, Gefängnis oder Wasserturm

-

Kunstobjekt – Auto mit Staniolpapier beklebt

-

Observantenkirche: ehemalige Klosterkirche der Franziskaner-Observanten (1687/98) Nach Auflösung des Klosters 1811, weltliche Nutzung, dann fast vollständige Zerstörung im 2. Weltkrieg, seit 1961 evangelische Universitätskirche.

-

Gasthaus Großer Kiepenkerl mit dem Denkmal eines Kiepenkerls im gleichnamigen Viertel der Stadt. Namensgeber waren die Kiepenkerle, die bis etwa vor 100 Jahren, die Waren direkt vom Bauern auf die Märkte der Stadt brachten.

-

Lambertikirche: zentrale Markt- und Bürgerkirche. Bedeutender Bau der westfälischen Spätgotik. Grundsteinlegung 1375, bereits die 5. Kirche an dieser Stelle. Hier hielt 1941 Bischof Clemens August Graf von Galen Predigten gegen das Nazi-Regime, was ihm den Beinamen „Löwe von Münster“ eintrug. Bis heute versieht einer der wenigen Türmer Europas hier seinen Dienst.

In der zum Roggenmarkt gelegenen Nordseite der Kirche, gefindet sich das Marienportal aus dem 15. Jahrhundert.

Die Schlankheit der Hallenkirche wird betont durch die großen, stab- und maßwerk-gegliederten Fenster und die mit Filigranornamenten versehenen Strebepfeiler.

Das im Westturm eingelassene Doppelportal stammt aus neuerer Zeit. Christus als Weltenlehrer, in den Seitengewänden Evangelisten und Kirchenlehrer.

Südfassade zum Kirchplatz und Prinzipalmarkt ist mit 3 Portalen besonders aufwändig gestaltet. Dem Chor am nächsten ist ein Portal mit der Gestalt des Schmerzensmannes, in der Mitte die „Brautpforte“ mit der Geburt Christi und vorne beim Turm der eigentlich Haupteingang mit der „Wurzel Jesse“.

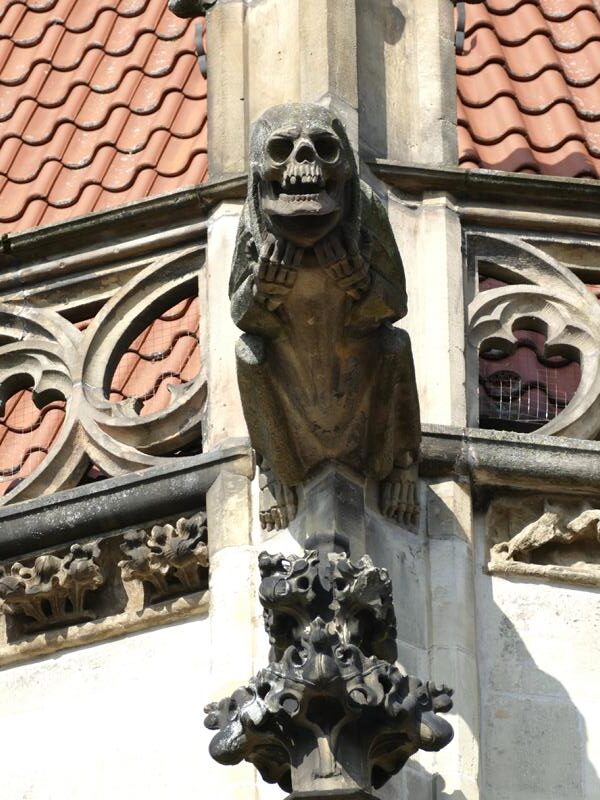

Berühmt ist die Kirche wegen der 3 eisernen Käfige am Kirchturm. Als gegen Mitte der 1530ger Jahre die Täufer ihre Schreckensherrschaft über der Stadt errichteten, fielen Altäre, Heiligenfiguren, Glasfenster und liturgische Geräte dem Wüten der Schwärmer zum Opfer. Als 1535 der Landesherr Franz Graf von Waldeck die Hauptschuldigen Jan van Leiden, der sich zum König des „Neuen Zion“ erklärt hatte, sowie Bernd Knipperdolling und Bernd Krechting gefasst und hingerichtet wurden, sind ihre Leichen zur Abschreckung in den Käfigen am Kirchturm aufgehängt worden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der immer wieder erhöhte Turm allerdings, wegen nachgebender Fundamente ersetzt und neugotisch gestaltet.

Inneres: 3-schiffige Halle ohne Querschiff, 1375-1525 errichtet. Da die Tiefe der Gewölbejoche zum Chor hin abnimmt, wirkt der Raum länger als er ist. Das nördliche (linke) Seitenschiff schließt gerade ab, das südliche Seitenschiff mit einer oktogonalen Kapelle.

Neugotischer Taufstein.

Flügelaltar mit Szenen aus dem Leben von Maria, um 1500

Blick nach Westen, Kanzel und Orgel der Berliner Orgelbaufirma Karl Schuke. -

Krameramtshaus: auf der Rückseite der Lambertikirche gelegen. 1589 erbaut, Renaissancebau von reichen Kaufleuten als repräsentativer Versammlungsort und Warenlager errichtet. Zur Zeit der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden hatten hier die niederländischen Gesandten ihr Quartier.

-

Prinzipalmarkt, die „Gute Stube“ der Münsteraner. Die imposanten Giebelhäuser wurden 1943 zerstört und in den 50ger Jahren wieder aufgebaut, einige originalgetreu, andere in vereinfachter Form. Schon im Mittelalter war hier das Handelszentrum der Stadt. Hölzerne Schlechtwetter-Konstruktionen, die Vorgänger der berühmten Bogengänge, schützten seit jeher die auf den Tischen präsentierten Waren. Die Arkaden des Prinzipalmarkts haben auch den späteren Papst Alexander VII beeindruckt. Ab 1644 lebte er als Nuntius des Vatikans, anlässlich der Westfälischen Friedensverhandlungen für ein paar Jahre in Münster. Als Papst beauftragte er den berühmten Architekten Bernini, der das barocke Gesicht Roms prägte und sich bei den Bogengängen des Petersplatzes von ihnen inspirieren ließ.

-

Rathaus: seit ca. 1250 an dieser Stelle, Treppengiebel 2. Hälfte 14. Jahrhundert, eines der Hauptwerke gotischer Profanbaukunst in Europa. Zerstört im 2. Weltkrieg und durch eine Privatinitiative der Kaufleute mit Spenden bis 1958 originalgetreu wieder aufgebaut.

Rathauspfeiler mit den Köpfen der Täuferführer.

Bürgerhalle mit Schiffsmodell einer Karaweel. Ein Geschenk des Vereins der Kaufmannschaft an den Rat der Stadt, als Erinnerung an die 400-jährige Zugehörigkeit zu Hanse.

Schwert des Henkers

Friedenssaal von 1648, legendärer Ort des Westfälischen Friedens, der den 30jährigen Krieg beendete. Das Originalmobiliar war während des 2. Weltkrieges in Sicherheit gebracht worden und ist dadurch auch kunsthistorisch von größtem Wert.

Stich: Die Stadt steht für zwei Friedensverträge. Noch bevor der Vertrag für den Westfälischen Frieden unterschrieben war, einigten sich die sieben Republiken der Niederlande und Spanien darauf, den 80-jährigen Krieg zu beenden. Der „Friede von Münster“ gilt bis heute als die Geburtsstunde der Niederlande. Dies zeigt der historische Stich.

Erstmalig in der Geschichte Europas wurde ein Friede durch diplomatischen Dialog erreicht. Die Porträts der 32 Botschafter und ihrer Souveräne hängen im Saal über den Holz-Bänken mit aufklappbaren Sitzen aus der Renaissance, 1577 nach Entwürfen des Malers Hermann tom Rings angefertigt.

Philipp IV von Spanien, Heinrich von Orleans, Ludwig XIV von Frankreich (v.l.n.r. oben)

Kaiserlicher Hauptgesandter war Graf Maximilian von Trauttmansdorff, Kaiser Ferdinand III (v.l.n.r. oben), ganz rechts unten Fabio Chigi, der vatikanische Nutius und späterer Papst Alexander VII.

Vorne das Richterpult, welches noch an die Funktion als Gerichtssaal erinnert und die Bürgermeisterbank, rechts und links davon ein Aktenschrank von1540.

Flämischer Kronleuchter

Kamin, der 1948 aus dem Krameramtshaus herhier vesetzt wurde. Der alte Kamin wurde während des Bombenangriffs 1944 zerstört. Oben Justizia, auf dem Kaminsturz Darstellung des Gleichnisses vom armen Lazarus und dem reichen Prasser

Goldener Hahn aus dem Ratsschatz. Aus diesem wird noch heute den Ehrengästen der Stadt der Ehrentrunk angeboten. -

Rückseite des Rathauses

-

Verrückte Läden

-

Liebfrauen-Überwasserkirche (nur Inneres) auf dem Weg zum Schloss, direkt neben der Diözesanbibliothek: Der 2. Namensbestandteil rührt daher, dass die Kirche vom Dom aus gesehen, jenseits des Flusses Aa, also „über dem Wasser“ gelegen ist. Das Überwasserviertel entstand um die Kirche herum. Die Immunität des ehemaligen Liebfrauenstiftes führte zu eigenem Markt und Gericht.

Um 1340 erbaut, gehört sie zu den schönsten gotischen Hallenkirchen Westfalens. Die Wiedertäufer sägten den Dachstuhl ab und ließen die Kirchsturmspitze herabstürzen, um oben die Geschütze gegen die bischöflichen Truppen in Stellung bringen zu können.

In der Überwasserkirche befanden sich Grabstätten u.a. des Adelsgeschlechts Droste zu Hülshoff und des Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun. Die genaueren Orte sind aber nicht bekannt. Am 20. Juli 1941 hielt der damalige Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen in der Überwasserkirche eine seiner berühmt gewordenen Predigten gegen den Nationalsozialismus. -

Petrikirche: 3-schiffige Basilika aus der Zeit zwischen Gotik und Frührenaissance (1590-97). Ursprünglich Jesuitenkirche, heute Schulkirche des Gymnasiums „Paulinum“. Keimzelle der Universität Münster, unweit des Domes im Universitätsviertel gelegen. Architekt und Bauleiter war Johann Roßkott.

Reich geschmücktes Nordportal.

Kanzel, 1715 von Heinrich Rendelen als Oktogon geschaffenen. In den Nischen Christus und die 4 Evangelisten. Der Treppenaufgang ist reich mit pflanzlichen Ornamenten geschmückt.

Wegen ihrer guten Akustik ist sie heute Ort vieler Konzerte.

Neben der Kirche steht am Jesuitenweg die Skulptur „Dolomit, zugeschnitten“ des Künstlers Ulrich Rückriem (1938-). Die neun senkrecht aufgestellten Steine bilden ein Pendant zu den Strebepfeilern der Kirchenwand. -

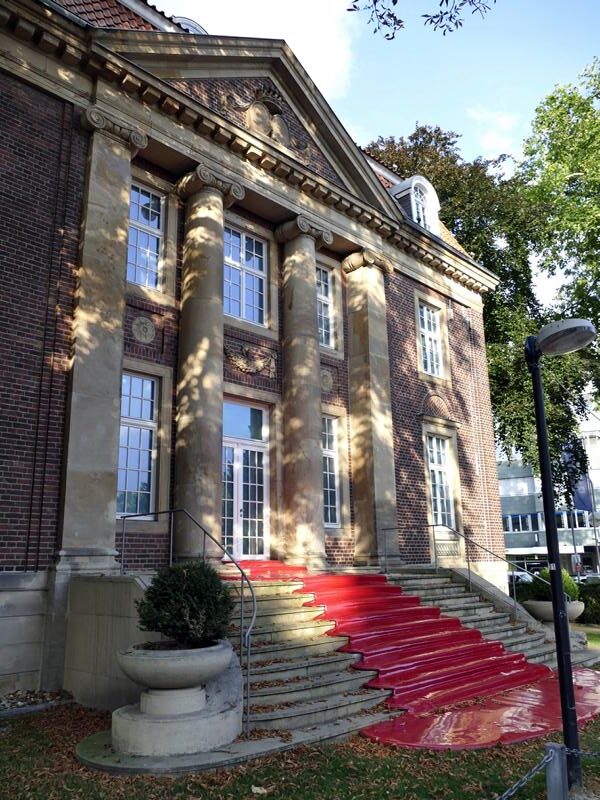

Das LWL-Museum für Kunst und Kultur ist das zentrale Kunstmuseum Westfalens. Träger ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

Historische Fassade des Landesmuseums von 1908, am Domplatz -

Ludgerikirche: 1180 im Stil der Romanik erbaut. Auf dem romanischen Vierungsturm sind nach 1383 zwei gotische Etagen aufgesetzt worden. Vermutlich handelt es sich um die älteste Stufenhallenkirche im Münsterland. Die Westtürme wurden erst im 19. Jahrhundert ergänzt.

-

Museum für Lackkunst, die weltweit einzige Sammlung dieser Art.

-

Erbdrostenhof: Meisterwerk des Architekten Johann Conrad Schlaun, 1753-57 erbaut. Zusammen mit der Clemens- und Dominikanerkirche bildet es den barocken Teil der Innenstadt. Münsters schönster Adelshof, steht diagonal auf einen rechteckigen Grundstück. Abends Konzert auf dem Schlossbalkon.

-

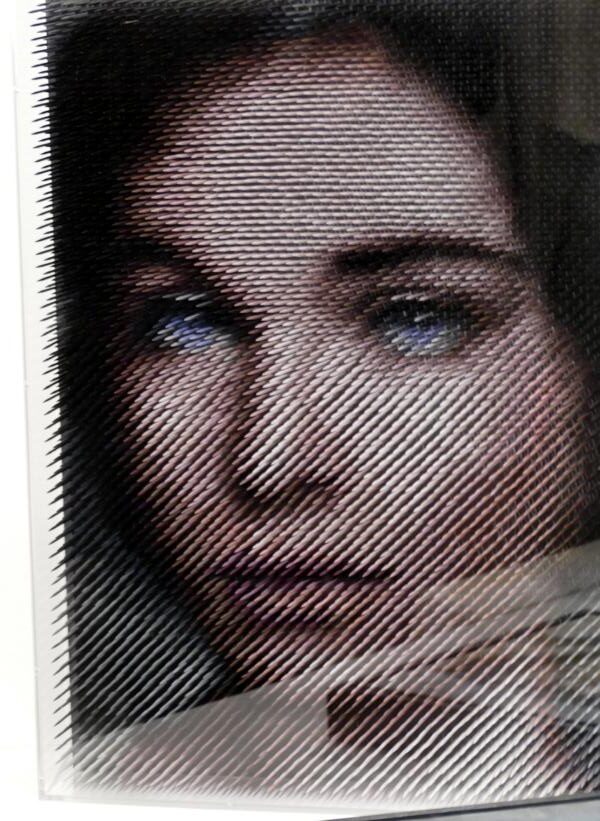

Faszinierende moderne Kunst aus gefärbten Zahnstochern von Maxim Wakultschik in der Galerie Simon Nolte

-

Schloss und botanischer Garten: Schloss wurde als fürstbischöfliche Barockresidenz 1767-87 von Johann Conrad Schlaun errichtet. Es ist aus Backsteinen und Baumberger Sandstein und das letzte in Deutschland gebaute Barockschloss.

Heute Sitz der Universitätsverwaltung. Auf dem großen innerstädtischen Platz treffen sich am Nachmittag die Münsterländer Schützenvereine.

Hinter dem Schloss liegt der botanische Garten. Er erstreckt sich auf einer alten Zitadellenanlage.

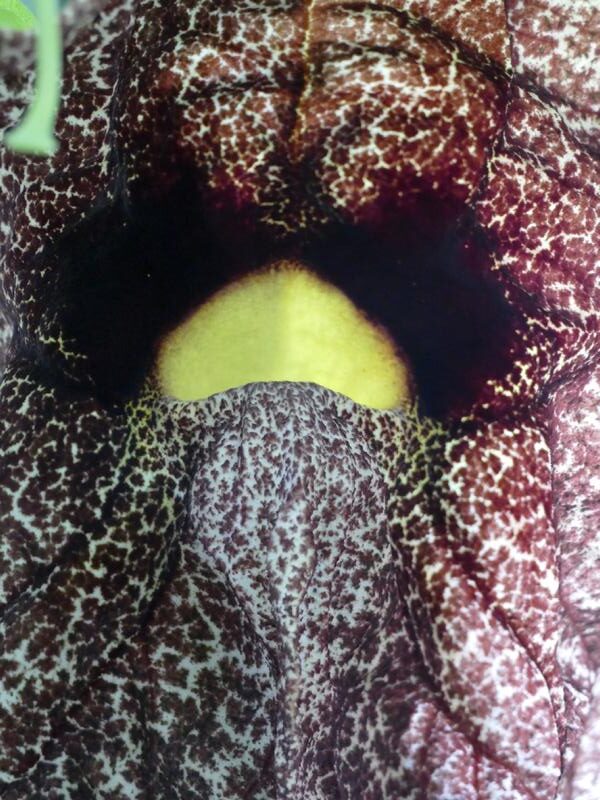

Riesen-Pfeifenblume: eine Art Liane aus Brasilien, die sich bis zu 15 m hoch in Bäume rankt. Ihre 25 cm großen Blüten gehören zu den größten Einzelblüten im Pflanzenreich. Sie sind aus 3 zusammengewachsenen Blütenblättern gebildet, die einen pfeifenförmigen Kessel bilden, an dessen Grund sich die Staubgefäße befinden. Die Blüten riechen nach Aas und locken damit Insekten zwecks Bestäubung an. -

Wilsbergs Promikellnern am Aasee.

-

Ehemalige Domdechanei: Dreiflügelanlage von 1732, heute Generalvikariat und bischöfliches Palais.

-

Das Geologisch-Paläontologische Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, direkt beim Domplatz. 1880 Umzug in den dreiflügeligen Barockbau der Landsbergschen Kurie von Gottfried Laurenz Pictorius.

-

Markt auf dem Domplatz

-

St.-Paulus-Dom: ab 1225 in spätromanischem Stil erbaut aus Bamberger Sandstein. Gotische Anbauten. Hier gut zu sehen, die sarkastisch als „Wählscheibe Gottes“ oder „Seelenbrause“ bezeichnete, modern umgedeutete Fensterrose an der Westfassade. Sie entstand nach den Kriegszerstörungen 1953-56 nach Plänen von Emil Steffann. Das spätgotische Figurenportal und 8-teilige Maßwerkfenster wurde nicht wieder hergestellt.

Der Sachsenmissionar Liudger errichtete vor über 1200 Jahren auf dem Domhügel ein erstes Kloster, um das herum die Stadt Münster entstand.

Der 109 m lange Dom vom Domplatz aus gesehen. Die Türme 55 bzw. 57 m hoch. Verschiedene Anbauten im gotischen Stil.

Grundriss: links der Kreuzgang mit der angeschlossenen Marienkapelle, Sakristei und Kapitelsaal. Er umschließt den Vikarien- bzw. Herrenfriedhof. Unten die Westfassade mit den beiden Türmen, oben der polygonale Chor mit seinem Kapellenkranz, rechts die dem Marktplatz zugewandte Seite mit dem unten rechts liegenden Haupteingang mit dem vorgelagerten Paradies. Der Dom hat 2 Querschiffe und ist 3-schiffig.Südarm des Querschiffs im Osten mit dem sogenannten Salvatorgiebel. 1512/16 in reicher spätgotischer Formensprache, als Schaufront neu gestaltet. Die Reliefs wurden nach der Zerstörung durch die Wiedertäufer 1565 erneuert und zeigen nun Formen der Renaissance. In kastenförmigen Renaissancerahmen Szenen aus dem Leben Christi. Mitte Kreuzigung, links Christi Geburt, rechts Anbetung der Könige, oben die Auferstehung. 1565 von Albert Reining geschaffen, musssten sie 1905 durch Kopien ersetzt werden. In den Bogennischen die Verkündigung, links Erzengel Gabriel, rechts Maria am Betpult. Auf der Giebelspitze die Bronzefigur von Christus Salvator, 1565 von Bernd Schmedding geschaffen.

Blick auf Südarm des Querschiffs im Westen, mit dem vorgelagerten Paradies im EG, darüber befand sich der Bibliothekssaal. Dahinter der eingerüstete Turm der Überwasserkirche. Oberhalb des Bibliothekssaals, haben sich zwei romanische Radfenster (13. Jahrhundert) erhalten.

Im Giebelfeld ein weiteres Radfenster ( 6-teiliges, blind, mit Figurenschmück). Im Zentrum Kopf des Apostel Paulus (Patron des Domes), darunter Kopf von Johannes dem Täufer – seine Reliquien liegen im Dom.

Paradies: 1-schiffige Vorhalle (1225/35), die ursprünglich offen war. Hier befand sich im Mittelalter das Sendgericht, wo geistliche Verfehlungen geahndet wurden.

1254 wird sie als „Atrium“ bezeichnet, mit einem figürlichen Bildungsprogramm. 1480 wird sie zu einem geschlossenen 2-schiffigen Raum umgestaltet.

Im Inneren des Paradieses ziert ein 69 cm hoher, abgeschrägter Sockel alle vier Wände. Darüber, in einer Höhe von 2,04 m, umrandet ein Fries mit Ranken den Raum und dient als Basis für die darüber angebrachten Figuren.

Oberhalb des Frieses zieren überlebensgroße Steinfiguren der zwölf Apostel, von Heiligen sowie Stiftern den Raum. Auch hierbei handelt es sich nicht mehr um die originale AnordnungSchlussstein im Gewölbe

Details von Kapitel und dem umlaufenden, 21 cm hohen Fries mit Ranken. Menschen- und Tiergestalten, z.T. mit Darstellungen der Arbeitstätigkeiten in den jeweiligen Monaten oder verschiedenen Handwerkern. Hier Steinmetze und Baumeister.

König David mit seinen Musikanten

Die wohl ältesten Darstellungen zeigen verschlungene Drachenfiguren.

Seitenwange des Portals mit Evangelistensymbolen von Johannes und Markus. (Adler und Löwe).

Teufelsdarstellung unbekannter Herkunft. Er ist in den Sandstein geritzt. Niemand weiß, wie lange er schon das Paradies ziert. Vielleicht ist es ein Graffito aus dem

Mittelalter?Doppeltür des Nordportals: Oben Christus als Weltenrichter. Unten der Kirchenpatron Paulus mit Schwert (Heinrich Brabender, um 1535). Über dem Türsturz ein Marienrelief. Es hat eine antijudaistische Schattenseite. Da winden sich unter den Füßen der Muttergottes zwei niedergedrückte Gestalten am Boden. Die linke allegorische Figur symbolisiert das Judentum, die rechte das Heidentum. Die thronende Maria mit dem Jesusknaben auf den Knien hält die beiden sozusagen triumphierend mit den Füßen nieder. Das Münsteraner Domkapitel distanzierte sich im April 2018 von dieser antijudaistischen Darstellung.

Inneres: gegenüber einer der Zugänge zum Kreuzgang. Am Pfeiler gegenüber der Hl. Christophorus mit dem Christuskind, von Johann von Bocholt 1627 geschaffen.

Epitaph des Domherrn Otto von Dorgeloh am vorderen Pfeiler. Monumentalstes Epitaph des Domes, von Melchior Kribbe. Überreich dekoriert mit Säulen und Knorpelwerkornamenten, Cherubsköpfen etc. Kreuzigunsgruppe in der Mitte, darunter Kreuztragung, oben der auferstandene Christus. Ganz oben Wappen mit Inschrifttafel

Um die Ecke am gleichen Pfeiler Epitaph des Domherrn Johann von Hüchtebrock. Reich mit Wappen und Engeln verziert. Bildhauer unbekannt, ebenfalls im Stil des Maniriesmus, nach 1615 entstanden. Motiv Dornenkrönung, davor der Stifter im Talar.

Hl. Christophorus, die größte Skulptur des Domes steht auf einem manieristischen Sockel mit Engelsköpfen. Die historische Gestalt war ein Riese aus kanaanäischem Geschlecht, der die Aufgabe hatte, Menschen auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. Seit dem 14 Jahrhundert verfügt der Dom über Reliquien des Hl. Christophorus. Der Baumstamm war früher aus Metall.

Blick in den modernisierten Westchor oder sog. Alten Chor. Im Zuge des Wiederqaufbaus des Chores nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges, wurde die Trennung zum restlichen Bau (ehemals durch einen Lettner) aufgehoben. Unter dem Alten Chor befindet sich die Grablege der Bischöfe.

Gotisches Bronze-Taufbecken. Ca. 1320/40. Kelchform. Auf dem Becken Taufe Christi

Ehemaliger Hochaltar: Szenen aus dem Leben des Apostels Paulus. 1619-22 nach Entwürfen des Münsteraner Künstlers Gerhard Gröninger geschaffen. 6 der Flügeltafeln malte der Amsterdamer Adrian van den Bogart. Die reliefierten Innenflügel stammen von Gröninger.

Links der Sturz von Paulus vom Pferd. Oberhalb eines Blitzstrahls erscheint Christus mit dem Kreuz. Rechts der Tod des Heiligen. Er wurde von römischen Soldaten enthauptet.

Chorgestühl: entstanden nach den Zerstörungen durch die Wiedertäufer 1539. Unterschiedliche bildhauerische Qualität. Es überwiegen Renaissanceornamente.

Paulus

Matthäus und Lukas mit ihren Symbolen. Auf den gewundenen Spruchband die Datierung 1539.

Blick vom Westchor in den Ostchor.

Epitaphienaltar des Hl. Laurentius und des Hl. Vincentius. Typisch für den Dom von Münster ist die Verwendung von Epitaphien als Altäre. 1558 geschaffen. Die Bildhauerwerkstatt ist unbekannt. Epitaph für den Homherrn Heinrich von Münster. Im Zentrum die Marter des Hl. Laurentius. Drastisch dargestellt ist, wie ein Kriegsknecht mit einer Astgaben den Heiligen an der Kehle auf den Rost drückt. Rechts der Stifter, darüber Kaiser Valerius, der die Folter angeordnet hat, um Laurentius zur Herausgabe des Kirchenschatzes zu bringen. In der Predella 4 Wappenfelder

Epitaph des Domherrn Arnold von Vittinghoff-Schell, gest. 1666. Typisch für die Zeit des Frühbarock mit reicher Epitaphienarchitektur. Hauptszene mit Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Ölberg betet, während seine Jünger schlafen. Oben aus den Wolken reicht ihm ein Engel den Kelche der Bitternis. In Hintergrund die Häscher vor den Mauern Jerusalems. Unterhalb liegt der verstorbene Domherr in Chorherrenkleidung, rechts und links die Bistumspatrone Paulus und Liborius.

Blick in die Vierung

Letztes Joch vor der Vierung mit dem kleinen Zugang zur Sakramentskapelle.

Nördliches Seitenschiff:

Doppelepitaph der Domherren Balthasar und Melchior von Büren. 2 Reliefszenen mit der Anbetung der Hirten und der Könige, mit den beiden Königen Balthasar und Melchior, also der Bezug zu den Verstorbenen. Um die Reliefs Renaissancearchitektur. Oben Wappen der Verstorbenen mit Petrus und Paulus.

Epitaph des Domherrn Jodokus Droste zu Senden: 1594 entstanden. Darstellung der Verkündigung, auf der Vase mit den Lilien, die Signatur von Bernd Katmann. Links Petrus, rechts Mauritius in Säulennischen. Darüber reich gegliederter Aufbau mit verschiedenen Gestalten, z.B. links die Gerechtigkeit, rechts der Frieden. Im tempelartigen Aufbau Gottvater.

Epitaph des Dompropstes Theodor Anton von Velen: Übergang vom Hoch- zu Spätbarock. Im Zentrum, umgeben von 16 Wappen, der Hl. Hubertus mit großer Jagdflinte und Diener, vor dem Hirsch mit Kreuz.

Ostchor mit 1220/50 geschaffenen Triumphkreuz. Spätromanische Darstellungsform mit geöffneten Augen.

Blick zurück Richtung Westen

Grabplatte des Fürstbischofs Johann von Hoya. 1574

Vierung: Zugang zum Kreuzgang, darüber Wandgemälde mit Kreuzigungsgruppe, um 1570, vom Münsteraner Maler Hermann tom Ring. Rechts der Ostchor.

Stephanusaltar: gleichzeitig Grabdenkmal des Domdechanten Heidenreich von Letmathe. Neben dem Zugang zum Kreuzgang, eines des bedeutendsten Monumenten aus der Zeit des Manierismus. 1625/30 von Gerhard Gröninger geschaffen. Im Mittelteil Ecce-Homo-Szene. Oben, von Säulen umstanden, die Verspottung Christi, die durch die Gestaltung, mit den seitlich hereintretenden Soldaten, wie ein „Theatrum Sacrum“ wirkt.Johannesaltar: ursprünglich für das Zisterzienserinnenkloster Vinnenberg, um 1500 geschaffen. Spätgotisch, Frühwerk des Bildhauers Heinrich Brabender. Oben Taufe Christi, im Zentrum Maria und Elisabeth, unten die Enthauptung von Johannes. Flankiert werden die Szenen von verschiedenen Heiligen.

Die Galenschen Kapellen, erbaut 1663/64 unter Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen. Er hatte die Kapellen als Siegeszeichen erbauen lassen, nachdem er den Kampf gegen die Stadt Münster gewonnen hatte. Die Stadt hatte sich aus dem Fürstbistum versucht auszugliedern, indem sie die Reichsunmittelbarkeit versuchte zu erlangen. Sie verweigerten dem Fürstbischof als Landesherr die Stationierung von Militär. Die Kapellenschranken sind phantasievoll mit Alabastervasen und metallenen Pflanzen, nebst Kugelaufsätzen mit Flammenstrahlen, dekoriert.

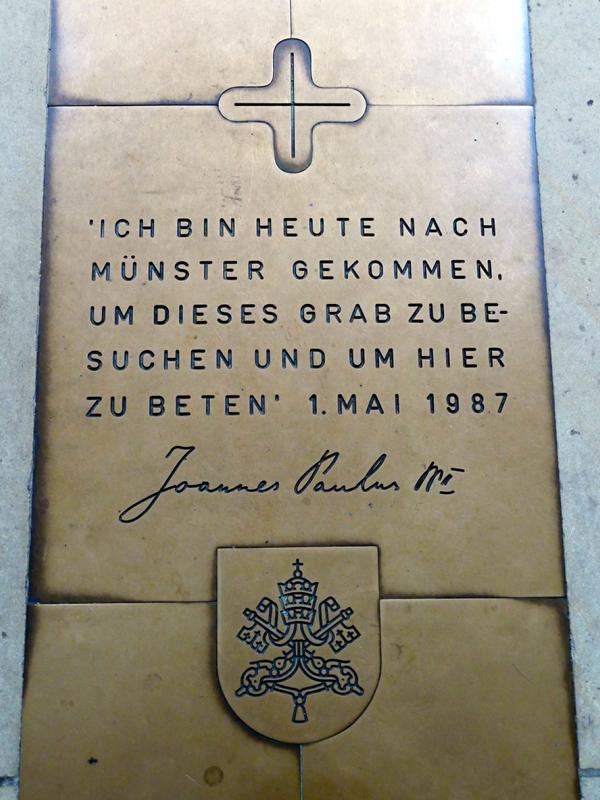

In der mittleren Kapelle eine Porträtbüste und das Grab von Clemens August, Graf von Galen. Er ist eine zentrale Gestalt des deutschen Widerstandes gegen die Nazis. 1933 wurde er Bischof von Münster. Er protestierte bereits 1934 gegen die Rassenvorstellungen der Nazis. Im Jahr 1941 hielt er mehrere berühmte Predigten in der Lambertikirche und in der Überwasserkirche. Ständig in Gefahr verhaftet zu werden, wurde er stets von zahlreichen Gläubigen abgeschirmt. Für seine Verdienste wurde er 1946 zum Kardinal erhoben, man nennt ihn den“Löwen von Münster“.

Papst Johannes Paul II betete an diesem Grab 1987.

Grabmal des Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen, 1678/79 errichtet. Aus schwarzem Marmor und weißem Alabaster. Der Fürstbischof kniet betend vor einem jugendlichen Engel , der ihm ein Kruzifix entgegenhält. Der Marmorblock wirkt wie eine massive Bühne. Die Mischung aus religiösen und kriegerischen Symbolen an seinem Grabmal zeigen, dass er als Bischof und Landesherr auch in kriegerische Auseinandersetzungen eingebunden war.

Orgel im südlichen Querschiff. Orgelbaumeinster Johannes Klais (Bonn). 1987 erbaut im Zusammenhang mit der vorhergehenden Renovierung des Doms.

Grabmal des Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg. Eine Portikusarchitektur steht auf einem Sarkophagsockel, auf dem die Gestalt des Fürstbischofs ruht. Oben das Fürstenwappen und Frauengestalten mit Attributen. Darunter eine große Uhr. Der Fürstbischof halb sitzend wird von zwei Engeln flankiert, die Bischofsstab und Mitra bzw. ein Buch halten. Er wird begleitet von seinen Namenspatronen, link Bischof Friedrich, rechts der Hl. Christian. Von Plettenberg war einer der baulustigsten münsteraner Bischöfe.

Das Grabmal ist eine Gemeinschaftsarbeit der Bildhauer Johann Mauritz Gröninger und seines Sohnes Johann Wilhelm, 1707/09.

Domherrenfriedhof im Hof des Kreuzgangs: Die Grabplatten sind mit christlichen Symbolen und Inschriften versehen und wurden bewußt in ähnlicher Gestalt im 20. Jahrhundert geschaffen.

Totenleuchte aus Bamberger Sandstein aus der Mitte des 16. Jahrhundert, in gotischer Formensprache. 1985 wurde sie kopiert und rekonstruiert.

Reliefstreifen zur Geschichte Johannes des Täufers an der Ostwand des Kreuzgangs. Spätromanisch mit Szenen aus dem Leben des Johannes, start zerstört. Wohl aus der Werkstatt des Künstlers, der den Paradiesapostel um 1235 geschaffen hat. Links unten Christus, Johannes um die Taufe bitten, rechts daneben 2 Juden im Gespräch.

Tür zum Westquerhaus des Domes. Darüber das Gotteslamm mit Friedensfahne von 1230/40, also unmittelbar die Erbauungszeit des Domes. Links die in der Zeit des Manierismus (1601) entstandene Figur von Johannes dem Evangelisten, abweichend von der Ikonographie mit Bärtchen dargestellt. Rechts die Hl. Agnes. Sie hält die Märtyrerpalme und ist mit der damals üblichen Mode, als Frau von Stand dargestellt.

Tymponon mit der Auferstehung Christi. Über der Sakristeitür, um 1200 entstanden. 3 Frauen am Grab, Begegnung von Christus und Maria Magdalena, unter dem Grabdeckel ein schlafender Soldat. Typisch für die Zeit der Wellenrankenfries mit Palmetten. Das Tympanon stammt von der 1860 abgebrochenen Pfarrkirche St. Mauritius in Enninger.

Tympanon mit der Taufe Christi und Geburt, Beschneidung (Zacharias mit dem typischen Judenhut) und Tod von Johannes dem Täufer. Um 1230/40 entstanden. Stammt ursprünglich aus der katholischen Kirche in Letmathe.

Die klugen und die törichten Jungfrauen: stammen ursprünglich aus dem Gewände des ehemaligen Westportals. Wohl um 1620/30 von Gerhard Gröniger im Stil des Manierismus geschaffen. In der Mitte stand Maria. Die klugen Jungfrauen wandten ihr Gesicht Maria zu, während die anderen in verzweifelten Gesten sich von ihr abwandten. Wie immer halten die klugen Jungfrauen die Lampen aufrecht.

Altar mit der Gregorsmesse: spätgotisch von Heinrich Brabender, Pendant zum Johannesaltar. Beide Altäre stammen aus dem ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Vinnenberg. 1502. Kastenförmiger Schrein, in der Mitte Gregorsmesse. Der Legende nach, war Papst Gregor während einer Messe der gekreuzigte Christus erschienen. Oben rechts und links die 4 Kirchenväter. Unten in 3 Nischen die großen Heiligen des Benediktinerordens.

Altar mit der Heiligen Sippe: ebenfalls aus dem ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Vinnenberg. Vermutlich kurz nach 1466, vom westfälischen Meister der Heiligen Sippe geschaffen. In der Mitte die heilige Anna Selbdritt umgeben von den Vorfahren Christi. Unten der schlafende Jesse, mit der sogenannten Wurzel Jesse.

Bettler auf Krücken: Bronzeplastik von Ernst Barlach. Nordwand des Kreuzgangs

Bronzene Kreuzigungsgruppe an der Nordseite des Domes: vom Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim, eingeweiht 2004. Es sind nicht die normalerweise üblichen Personen dargestellt (Maria, Johannes), sondern von links nach rechts: die selige Anna Katharina Emmerick, selige Schwester Maria Euthymia, rechts Kardinal von Galen. Im Abseits auf einem tieferen Plateau findet sich eine sitzende Figur: der münstersche Wiedertäuferkönig Jan van Leiden. -

Apostelkirche: zentrale evangelische Kirche. Ende 13. Jahrhunderts als Klosterkirche der Franziskaner-Minoriten erbaut.

-

Martinikirche: ursprünglich 3-schiffige Basilika, von der heute nur noch der unterste Teil des Turmes erhalten ist. Das basilikale Langhaus wurde im Mittelalter durch eine dreischiffige Hallenkirche mit Rundpfeilern ersetzt, der um 1380 ein Langchor angesetzt wurde.

-

Dominikanerkirche: war Teil eines Klosters. 1708-1725 nach Plänen von Lambert Friedrich Corfey erbaut. Im Rahmen der Säkularisation wurde das Kloster 1811 aufgehoben. Genutzt ab 1826 für militärische Zwecke. 1880 erworben durch die Stadt. Heute wird die Kirche als katholische Universitätskirche genutzt.

Barocker Hochaltar (1699), der ursprünglich für die Gaukirche in Paderborn erbaut worden war und 1903 für die Dominikanerkirche erworben wurde.

Modell von Münster. Zentral der Dom, links der hohe Turm der Lambertikirche und rechts die Überwasserkirche.

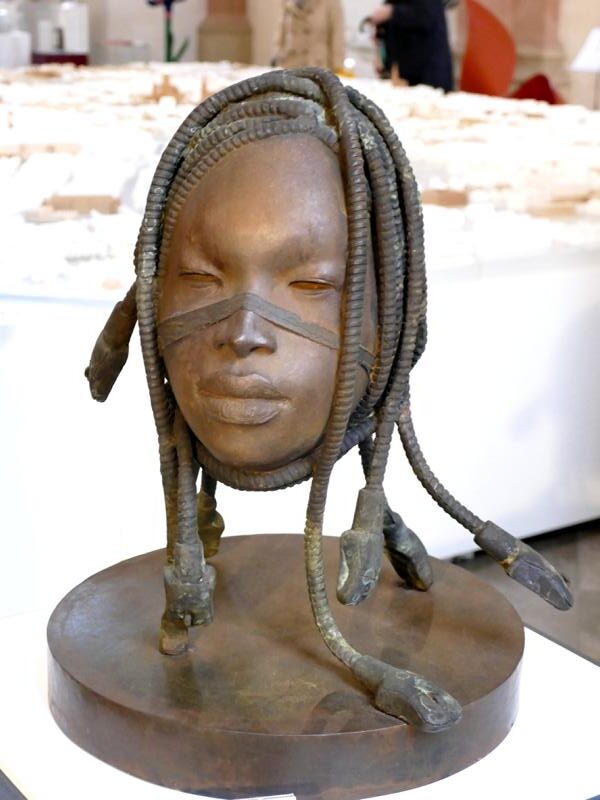

Ausstellung „Skulpturen aus aller Welt“. -

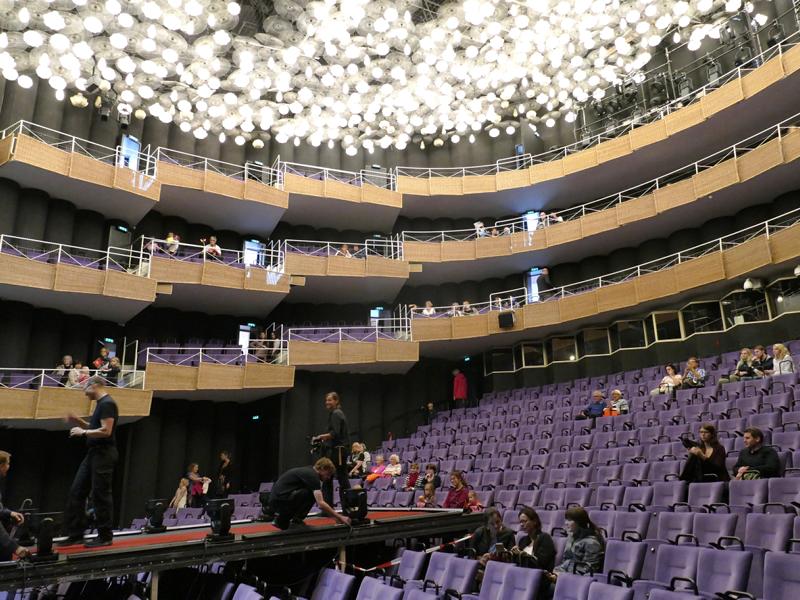

Theaterfest: das Theater Münster, wurde 1956 als erster Theaterneubau in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg eröffnet. Entwurf des Architektenteams Deilmann, von Hausen, Rave und Ruhnaus. Der 1895 errichtete Theaterbau wurde 1941 von einer Bombe getroffen und brannte vollständig aus. In direkter Nachbarschaft die Ruine des Adelspalais Romberger Hof, die man stehen ließ und eine natürlich Theaterkulisse wurde.

-

16. Volksbank-Münster-Marathon: die Spitzentruppe mit „Mülltonnen-Trommlern“, vorbei am Landesmuseum mit dem Moderatorenwagen. Die Läufer, die 3 Stunden benötigen (siehe Ballons), laufende Biergläser, Rollstuhlfahrer und Clowns. Trinkstation

-

Tag des offenen Denkmals: Besichtigung des Erbdrostenhofes von Innen. Meisterwerk des Architekten Johann Conrad Schlaun, 1753-57 erbaut. Der Erbdroste, Stellvertreter des Fürstbischofs, Adolph Heidenreich, hatte sich die im Trend liegende Dreiflügelanlage damals gewüscht. Der Bauplatz war zu klein, sodaß das Palais diagonal auf dem Grundstück liegt. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörten Fresken von Nikolaus Loder wurden 1965–1967 von Paul Reckendorfer rekonstruiert.

Modell der Umgebung: zusammen mit der Clemenskirche rechts und Dominikanerkirche oben, bildet es den barocken Teil der Innenstadt Münsters.

Barocker Festsaal (rekonstruiert).

Die Verzierungen unter den Balkonen, stellen die verschiedenen Monate dar. Mai mit Spargel, Juni mit Gartenschere und Kirchen, Juli und August rechts. Januar und Februar mit Karnevalssymbolen. -

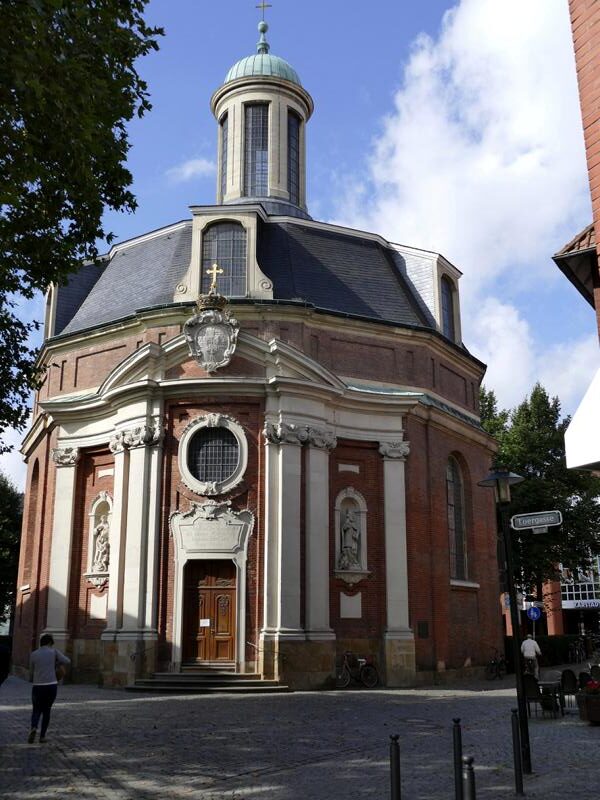

Clemenskirche: ebenfalls von Johann Conrad Schlaun erbaut (1745-1753). Heller Sandstein im Wechsel mit rotem Backstein, die typischen Materialien von Schlaun. Die Kirche ist Papst Clemens geweiht. Der Bayernprinz Clemens Ausgust, seit 1719 Fürstbischof (sein Wappen über dem Eingang), ließ die Kirche zusammen mit einem Krankenhaus und Kloster erbauen. Das Innere im Stil des Rokoko von süddeutschen Künstlern ausgestaltet. Bevorzugte Hochzeitskirche in Münster. Im Krieg wurde der gesamte Bereich weitestgehend zerstört. Zwischen 1956-1973 wurde die Clemenskirche allerdings wieder aufgebaut. Der münsteraner Bildhauer Siegfried Springer hat sämtliche Figurengruppen des Innenraumes rekonstruiert und gemeinsam mit dem Wiener Maler Paul Reckendorfer den farbenfrohen Figurenhimmel geschaffen.

-

Stadtmuseum Münster:

Spätmittelalterlich Altartafeln

Gregorsmesse. Datiert wird das Gemälde in das Jahr 1491 und ein unbekannter Maler Seewald wird auf der Rückseite genannt. Die Entfernung der Augen, wirft Rätsel auf.

Originalkäfige, in denen die Hauptschuldigen aus der Zeit der Wiedertäufer (Mitte der 1530ger Jahre), nach ihrer Hinrichtung zur Schau gestellt wurden (Jan van Leiden, der sich zum König des „Neuen Zion“ erklärt hatte, sowie Bernd Knipperdolling und Bernd Krechting).

Westfälischer Friede wird unterzeichnet.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.