Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

München Oktober 15.-17. 2018

Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. 1,5 Mill. Einwohner und damit nach Berlin und Hamburg die drittgrößte Stand in Deutschland. 1158 erstmals urkundlich erwähnt. 1255 bayerischer Herzogssitz und ab 1314 königliche Residenz, von 1328-1347 sogar kaiserliche Residenz. 1506 wurde München Hauptstadt von Bayern.

Ludwig-Maximilians-Universität: eine der führenden Universitäten in Europa und hat 13 Nobelpreisträger hervorgebracht. 1472 in Ingolstadt gegründet, seit 1826 in München. Benannt nach ihrem Gründer Herzog Ludwig IX. und dem bayerischen König Maximilian I. Joseph.

Hauptgebäude der Universität am Geschwister-Scholl-Platz.

Siegestor: Klassizistischer Triumphbogen, der 1843-50 von Friedrich von Gärtner errichtet wurde. Es steht am Ende der Ludwigstraße und bildet das Gegenstück zur Feldherrnhalle. Beide Bauwerke sind nach dem Sieg über Napoleon errichtet worden.

Englischer Garten: am Westufer der Isar gelegen, mit 375 Hektar eine der größten Parkanlagen der Welt. Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823) hat sich die englischen Landschaftsgärten zum Vorbild genommen, daher der Name. Er gilt als Begründer der „klassischen Phase“ der englischen Landschaftsgärten in Deutschland.

Schwabinger Bach am Südende des Parks

Burgfriedenssäule von 1724

Monopterus: ursprünglich sollte an dieser Stelle eine Art Pantheon zur Ehrung von bayerischen Persönlichkeiten stehen. 1831 wurde dann dieser Rundtempel im klassizistisch-griechischen Stil von Leo von Klenze entworfen. Auf dem ursprünglich flachen Gelände wurde zuerst ein 15 Meter hohes Fundament aus Backstein geschaffen. Carl August Sckell gestaltete den im Laufe mehrerer Jahre aufgeschütteten Hügel. Kelheimer Kalkstein, 16 m hoch.

Japanisches Teehaus: die Münchner Partnerstadt Sapporo, stiftete anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 dieses Teehaus mit japanischem Garten.

Prinz-Carl-Palais: 1803 wurde der erst 21-jährige Karl von Fischer (1782-1820) mit der Planung dieses frühklassizistischen Palais beauftragt. Es ist der Amtssitz des Bayerischen Ministerpräsidenten. Seit 1993 die Bayerische Staatskanzlei bezogen wurde, wird das Palais nur noch für Repräsentationszwecke genutzt.

Bayerische Staatskanzlei: Zentralbau mit erhaltener Kuppel an der Ostseite des Hofgartens. Der Rest des ehemaligen Bayerischen Armeemuseum wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Architekt war Ludwig von Mellinger. Er lehnte sich an die italienische Hochrenaissance an, erbaute aber einen für den späten Historismus typischen Monumentalbau. Jahrzehntelang war der Mittelbau eine Ruine. 1982 begann man mit der Planung eines Neubaus. Kuppel 52 m hoch, inzwischen wieder mit Kupfer gedeckt.

Davor das Münchner Kriegerdenkmal. Ganz früher standen hier 2 Lusthäuser und dann ab 1807 die Hofgartenkaserne, bevor 1905 das Armeemuseum errichtet wurde.

Dianatempel im Hofgarten: der 12-eckige Pavillon stammt noch aus der Renaissance. 1613-16 im italienischen Stil erbaut, im Auftrag von Maximilian I., Kurfürst von Bayern. Wahrscheinlich durch Heinrich Schön erschaffen. Er ist der Kreuzungspunkt der Haupt- und Diagonalachsen des Hofgartens. Auf ihm befindet sich eine Kopie der „Tellus Bavaria“, eine Bronzestatue von Hubert Gerhard. Das Original wurde 1594 von Hans Krumpper geschaffen und symbolisiert die Reichtümer des Landes Bayern.

Hofgarten bereits ab 1560 unter Herzog Albrecht von Bayern als Renaissancegarten angelegt. In Hintergrund die Türme der Theatinerkirche.

Kirche St. Kajetan und Adelheid, genannt Theatinerkirche: errichtet zum Dank für den ersehnten Thronfolger Max Emanuel (1662-1726) von dessen Eltern Kurfürst Ferdinand Maria (1636-79) und dessen Ehefrau Henriette Adelaide (1636-76). Erbaut von 1663-88, Türme 1676-90 und Fassade 1765-68. Bis 1801 Hof- und Klosterkirche des Theatinerordens, ab 1839 Hof- und Kollegiatstift, sein 1954 vom Dominikanerorden betreut. Sie ist die erste Kirche, die in Altbayern, im Stil des italienischen Hochbarocks erbaut wurde. Im Giebel der Fassade das kombinierte Wappen des damals regierenden Kurfürsten Max. III. Joseph und seiner Gemahlin Maria Anna von Sachsen-Polen (Enkelin von August dem Starken).

Auf dem Odeonsplatz steht auch die Feldherrnhalle. Klassizistische Loggia, die 1841-44 von Friedrich von Gärtner errichtet wurde. Denkmal für die Bayerische Armee. Gegenstück zum Siegestor. Auf Wünsche des Prinzregenten Luitpold, wurde 1894 in der Hallenmitte ein „bayerisches Armeedenkmal“ postiert. Es sollte zu keiner weiteren Aufstellung von Feldherren kommen, daher löste Ferdinand von Miller die Aufgabe, indem er das Thema antikisierte. Ein antiker Krieger schützt mit dem Schild die Allegorie des Friedens. Die beiden Löwen, die die Treppe flankieren, wurden erst 1906 hier aufgestellt. Ursprünglich waren sie für das Prinzregentendenkmal in Nürnberg vorgesehen. Wilhelm von Rümann schuf sie, nach einem im Münchner Zoo lebenden Löwen.

Hier beginnt die Residenzstraße. Die lange Fassade gehört zur „Maximilianischen Residenz“ oder auch „Alten Residenz“ aus dem 17. Jh. Erbaut unter Herzog Maximilian I. (regierte von 1597-1651), dem späteren Kurfürsten. Die Münchner Residenz ist insgesamt das größte Innenstadtschloss Deutschlands.

Portal mit den Kardinaltugenden Prudentia (Weisheit) und Justitia (Gerechtigkeit). Darüber das Monogramm M und W., darunter Wappenschilde.

Zwischen den zwei, jeweils von Löwen bewachten Portalen steht die Muttergottes als Patrona Bavaria.

Kurz vor dem Max-Joseph-Platz ein weiteres Portal. Die Figuren der Kardinaltugenden Fortitudo (Tapferkeit) und Temperantia (Mäßigung) fehlen allerdings.

Max-Joseph-Platz mit dem Palais Toerring-Jettenbach: wurde 1835-38 nach Plänen von dem Hofarchitekten Leon von Klenze im klassizistischen Stil erbaut. Vorbild war das Florenzer Findelhaus. Es wird auch als ehemalige Haupt- bzw. Residenzpost bezeichnet.

Gegenüber der Königsbau der Residenz: Südflügel mit einer bis zu 30 m hohen Grünsandstein-Fassade. Erbaut 1826-35. Vorbild war der Palazzo Pitti und der Palazzo Rucellai in Florenz. Mittelteil um ein Geschoss erhöht mit seitlichen Dachterrassen. Hier befanden sich die sogenannten Festgemächer. Im Erdgeschoss die Schatzkammer und einige Schausäle und im 1. Geschoss die ehemaligen Wohnräume von Ludwig I.

Bayerische Staatsoper bzw. Nationaltheater: gehört zu den renommiertesten Opernhäusern der Welt. Viele Uraufführungen fanden hier seit 1700 statt. Heutiges Gebäude 1810-17 erbaut. Es musste zweimal wiedererrichtet werden: einmal nach einem Großbrand 1823–25 und 1958–63 nach dem 2. Weltkrieg. Es ist ein Hauptwerk des europäischen Klassizismus. Es erinnert mit seinen korinthischen Säulen an einen griechischen Tempel. Vorbild war das Théatre National de l’Odéon in Paris. Allerdings gibt es in München einen zweifachen Dreiecksgiebel. Das Denkmal zeigt den Namenspatron des Platzes König Max I. Joseph, 1825 von Christian Daniel Rauch geschaffen.

Treppenhaus

Marienplatz: zentraler Platz in der Münchner Innenstadt. Als 1315 der spätere Kaiser Ludwig der Bayer, München die Marktfreiheit gewährte, gab es die Auflage, dass Platz „auf ewige Zeiten“ hin unbebaut bleiben solle. Neben Märkten und Ritterturnieren fanden hier auch Hinrichtungen statt. 1638 ließ Kurfürst Maximilian I. zum Dank für die Schonung der Stadt während der schwedischen Besatzung im 30-jährigen Krieg die Mariensäule errichten. Die Münchner Bürger empfanden das damals als ungeheuren Affront, denn seit dem königlichen Gunstbrief von 1315, war der Platz zur „Freiung“ erklärt worden, also stadteigenes Territorium.

In Hintergrund die Türme der Frauenkirche und rechts das neue Rathaus.

1867-1909 3 Bauabschnitten durch Georg von Hauberrisser im neugotischen Stil erbaut. 85 m hoher Rathausturm, der deutlich vom Brüsseler Rathausturm inspiriert wurde. Fassade fast 100 m lang und reich dekoriert. Sie besteht aus Ziegeln mit vorgesetztem Naturstein, anders als die meisten gotischen Bauten. Sie zeigt den Welfenherzog Heinrich den Löwen und fast die gesamte Linie des Wittelsbacher Herrscherhauses in Bayern und ist damit der umfangreichste Fürstenzyklus an einem deutschen Rathaus.

Altes Rathaus: 1470-75 durch Jörg von Halbach im spätgotischen Stil erbaut. Es war bis 1874 Sitz des Münchner Magistrats. Es ist eines der Gebäude am Marienplatz. Der hohe Turm ist der umgebaute Turm des sogenannten „Unteren Tores“, auch Talburgtor genannt, ein Teil der ersten Stadtmauer aus dem 12. Jh. Es lag im Osten der Altstadt.

Heilig-Geist-Kirche: gehört zu den ältesten in München erhaltenen Kirchen. Das wahrscheinlich 1208 vor den Toren der Stadt von Herzog Ludwig I. der Kelheimer (fiel in Kelheim einem Attentat zum Opfer) gegründete Spital, hatte eine romanische Kapelle, die als Vorgängerbau gilt. Sie fiel 1327 einem Stadtbrand zum Opfer. Es folgte eine gotische Hallenkirche mit Umgangschor. 1392 wurde die Kirche von Baumeister Gabriel Ridler vollendet. 1724-30 wurde die Kirche durch Johann Georg Ettenhofer und die Gebrüder Asam barockisiert. 1806 riss man nach der Säkularisation das Spital ab, um Platz für den Viktualienmarkt zu schaffen. 1885-88 wurde die Kirche nach Westen um 3 Joche verlängert und es entstand eine neobarocke Fassade vom Stil des Giovanni Antonio Viscardi (1645-1713), ein italienisch-graubündener Barockbaumeister, der überwiegend in Bayern arbeitete. Im 2. Weltkrieg wurde die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört. Der seit 1946 laufende Wiederaufbau ist bis heute nicht abgeschlossen.

St. Peter: älteste erwähnte Pfarrkirche in München. Liegt praktisch gegenüber von der Heilig-Geist-Kirche, auf dem Petersbergl, der einzigen kleinen Erhebung in der Münchner Altstadt. Ursprünglich stand hier eine 3-schiffige romanische Pfeilerbasilika. 1225/26 ist die Kirche erstmals urkundlich erwähnt. 1278 wurde die romanische Kirche durch eine gotische Basilika ersetzt, von der Teile beim Stadtbrand 1327 zerstört wurden. Der „Alte Peter“ erhielt nach einem Blitzeinschlag 1607 eine neue Turmbekrönung. Wahrscheinlich nach Plänen von Heinrich Schön d. Älteren. Auch diese Kirche wurde im 2. Weltkrieg weitestgehend zerstört.

Inneres: 3-schiffige Pfeilerbasilika. Mittelschiff 22 m hoch, 9,22 m breit. Durch Pilaster in 2 Geschosse gegliedert. Die Rekonstruktion des Inneren, wurde erst mit Rekonstruktion des Deckenfreskos durch Hermenegild Peiker im Jahr 2000 abgeschlossen. Es zeigt das Leben des Apostels Petrus.

Hochaltar: 1730-34 von Nikolaus Gottfried Stuber, Johann Georg Greiff und Egid Quirin Asam geschaffen. Im Zentrum eine von Erasmus Grasser (1450-1518) geschaffene spätgotische Figur des Petrus bei der Schriftauslegung. Zu seinen Füßen die 4 Kirchenväter von Asam aus dem 18. Jh. Die Tiara der Petrusfigur ist eine barocke Ergänzung.

Blick auf Orgel-Empore.

Kanzel

Taufbecken

Pfeilerfigur im Mittelschiff um 1753/55

St. Martins-Altar, sog. „Schrenck-Altar“ um 1400. Einziger erhaltener Sandsteinaltar der Gotik in München.

Viktualienmarkt: Lebensmittel wurden früher Viktualien genannt, daher der veraltete Name für diesen ständigen Lebensmittelmarkt. Seit 1807. Es gibt eine Mischung aus fest errichteten Buden mit Auslagen und Marktständen. In der Mitte ein Maibaum.

Karl-Valentin-Brunnen: gestaltet von Ernst Andreas Rauch, 1953 eingeweiht.

Ohel-Jakob-Synagoge: 2006 geweiht.

Stadtmuseum: 1888 gegründet. Das Museum befindet sich auf einem sehr geräumigen Areal im ehemaligen Zeughaus (1500 entstanden), im ehemaligen Marstall, sowie 3 weiteren benachbarten Gebäuden.

Fassade Unterer Anger 3. Hier ist das Alexander Krist Theater.

Karlstor: westliches ehemaliges Stadttor. Hieß bis 1791 Neuhauser Tor. Um 1300 erbaut und nach dem Abbruch des Hauptturms 1861-62 im neugotischen Stil durch Arnold Zenetti umgestaltet. Vor dem Karlstor befindet sich der Karlsplatz, der sog. Stachus, einer der verkehrsreichsten Plätze Münchens.

Auf der anderen Platzseite der Justizpalast, in das Justizministerium Bayerns befindet. 1891-97 in neobarockem Stil von Friedrich von Thiersch errichtet.

Bürgersaal: seit der Weihe des Hochaltars 1778 wird er auch inoffiziell als Bürgersaalkirche bezeichnet. Es ist der Bet- und Versammlungssaal der „Marianischen Männerkongregation“ (sie wurde 1610 gegründet). Der Bürgersaal wurde 1709/10 nach Plänen von Giovanni Antonio Viscardi erbaut. Nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg, wo nur die Außenmauern und die Fassade erhalten blieb, wurde diese Kirche als erste Kirche Münchens bereits 1945/46 wieder aufgebaut. Lediglich das Deckenfresko der Oberkirche wurde nicht wiederhergestellt. Es zeigt die Himmelfahrt Marias (ursprünglich von Martin Knoller 1773/74 geschaffen). Der Gesamtentwurf stammt von Johann Andreas Wolff. Deutlich erkennbar ist der ursprüngliche Verwendungszweck als Saal, der durch den Hochaltar im Norden eine neue Orientierung erhält. Die Orgel wurde 1994 von der Orgelbaufirma Vleugels geschaffen.

St. Michael: 1583-87 am Übergang zwischen Renaissance und Barock erbaut. Vorbild war die Jesuskirche in Rom, die Mutterkirche der Jesuiten. Vermutlich waren für die architektonischen Entwürfe der Maler und herzogliche Hofkünstler Friedrich Sustris und der Augsburger Schreiner Wendel Dietrich verantwortlich, wobei dem ersten wohl eher der allgemeine Entwurf zuzuordnen ist. Übrigens ist das freitragende Tonngengewölbe im Inneren von 1587/88, das zweitgrößte der Welt. St. Michael wurde Vorbild für viele Barockkirchen im deutschsprachigen Raum. Außerdem war sie das geistige Zentrum der Gegenreformation in Bayern. Bis 1773 betreuten die Jesuiten Kirche und Kolleg, dann wurden sie verboten. Im gleichen Jahr wurde St. Michael Hofkirche. Während der Säkularisation kamen Kolleg und Kirche in königlichen Besitz. Heute sind sie Eigentum des bayerischen Staates. Die Fassade erinnert in der Gestaltung eher an ein mittelalterliches Rathaus. Zwischen der Giebelfigur von Christus Salvator und dem Erzengel Michael unten, stehen in den Nischen Herrscherfiguren, die sich nach Meinung Wilhelms V. als Kämpfer und Verteidiger des christlichen Glaubens in Bayern verdient gemacht haben.

Zwischen den beiden Portalen der Namenspatron, der Erzengel Michael.

Damenstiftskirche St. Anna: Kurfürstin Maria Anna gründete ein Damenstift, welches heute eine Realschule ist. Die Anzahl der Stiftsdamen war auf zehn adlige Fräulein festgelegt. Ein Alter von 15 Jahren und ein Nachweis von 16 Ahnen war Voraussetzung für die Aufnahme in das eigens errichtete Stiftungs- und Wohngebäude. 1733 wurde der Grundstein für die neue Klosterkirche der Salesianerinnen gelegt, die ein Kloster in der Rechtsform eines Damenstiftes einrichteten. Architekt der Kirche im Stil des Spätbarock war der Hofbaumeister im Kurfürstentum Bayern, Johann Baptist Gunetzrhainer (1692-1763). Die Ausstattung übernahmen die Brüder Asam. 1735 wurde die Kirche eingeweiht. Die Kirche wurde im 2. Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört. Beim Wiederaufbau 1960 unter Erwin Schleich, hat man die Deckengemälde nur in Sepiatönen ausgeführt, da nur Schwarzweißfotos als Vorlage vorhanden waren. Ähnlich wurden die drei großen Altarblätter umgesetzt.

Hausfassade in der Damenstiftstraße

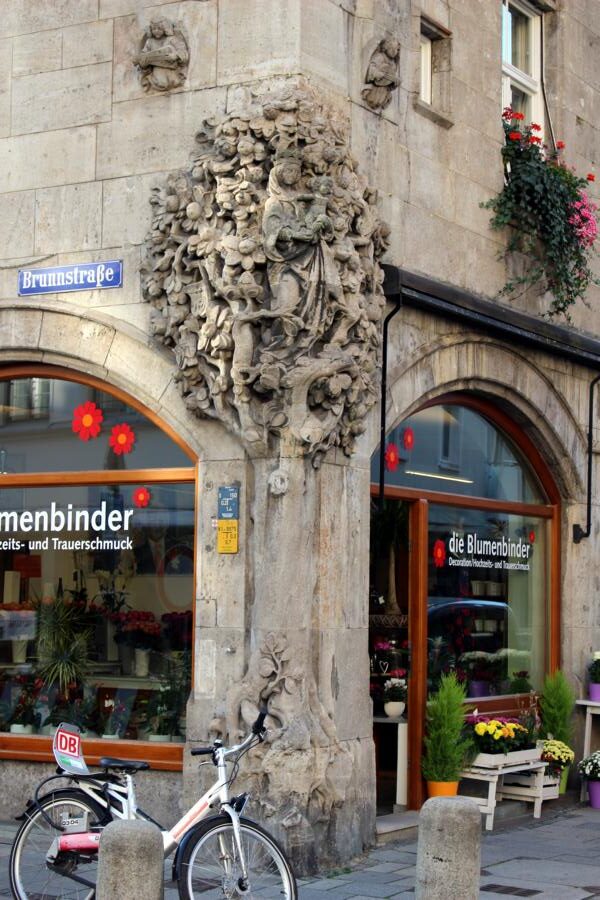

Brunnstraße Ecke Kreuzstraße, Kirchturm der Allerheiligenkirche am Kreuz, Hausecke mit Baumrelief mit Maria.

Laden mit Dirndl im Schaufenster.

Café mit vielen Pflanzen in einem Hof.

Asamkirche: 1733-46 von den Brüdern Asam (Baumeister Egid Quirin und Maler Cosmas Damian) auf engstem Raum errichtet. Sie steht bereits an der Schwelle des Rokoko, zeigt aber noch nicht die typischen und namensgebenden Rocaille. Sie wurde ohne Auftrag, praktisch als Privatkirche und zum Seelenheil der Baumeister erbaut und ermöglichte es den Brüdern daher, unabhängig von den Vorstellungen eines Auftraggebers zu gestalten.

Asamhaus: direkt neben der Asamkirche. 1733/34 erbaut in der Sendlinger Straße 34. Zusammen mit seinem Bruder, dem Maler Cosmas Damian kaufte und erschuf der berühmte Baumeister und Stuckateur Egid Quirin Asam das ursprünglich aus dem 16. Jh. stammende Haus und errichtete ein Meisterwerk des späten Barock. Wohnhaus der Brüder. Allerdings nur von außen zu besichtigen.

Sendlinger Tor: südliches ehemaliges Stadttor. Ursprünglich im 15 Jahrh. erbaut. 1860 durch Arnold Zenetti im neugotischen Stil restauriert und um Durchfahrtsbögen 1906 von Wilhelm Bertsch ergänzt.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.