Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern. Warnemünde und Rostock mit Hafenrundfahrt.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Warnemünde, Rostock, 27. – 28.02. 2020

-

Landhotel Ostseetraum in Warnemünde-Diedrichshagen

-

Warnemünde: Ostseebad und Ortsteil von Rostock seit 1323. 1195 erstmals urkundlich erwähnt. Der Ort an dem die Warnow in die Ostsee mündet, war jahrhundertelang ein kleiner Hafen- und Fischerort. 1821 begann der touristische Badebetrieb und ist heute ein Seeheilbad mit dem breitesten Strand der deutschen Ostseeküste.

Leuchtturm, 1897 erbaut, 37 m hoch und noch heute als Seezeichen genutzt.

Informationszentrum Seenotretter

Alter Strom, die damalige Mündung der Warnow.

Heute liegt die Mündung, der Neue Strom, parallel dazu und ist Seeweg für Fähren aus Dänemark und Schweden.

Bis ins 19. Jahrhundert gab es nur Häuser direkt „Am Strom“ oder auch der Vöörreeg (Vorderreihe) und parallel dazu dahinter die Achterreeg (Hinterreihe), heute Alexandrinenstraße.

Kirche: 1866-71 als neugotischer Backsteinbau errichtet. Entwurf vom Schweriner Architekten Theodor Krüger, Bauleitung der Rostocker Wilhelm Wachenhusen. Die Vorgängerkirche war durch das Wachstum des Ortes zu klein geworden. Sie liegt am westlichen Ortsrand.

Sandstrand westlich der Mündung

Turm der Jugendherberge Warnemünde -

Hafenrundfahrt durch den Rostocker Hafen, vorbei an der Westmole, die 500 m weit in die Ostsee hineinreicht.

An der Spitze der Mittelmole steht seit 2012 die „Esperanza“. Ein aus dem spanischen entlehnter Name für Hoffnung oder Zuversicht.

Ostmole

Blick zurück auf die Mittelmole, alten Strom, Leuchtturm und zu seinen Füßen der 1968 erbaute sogenannte „Teepott“, heute Café und Restaurant.

Blick auf den Passagierkai

Marinestützpunkt „Hohe Düne“

Neptun Werft baut Flusskreuzfahrtschiffe, Maschinenraummodule für Kreuzfahrtschiffe und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Rostock.

Liebherr mit dem größte Offshore Schiffskran der Welt. Der Kranausleger ist 160 m lang. Beim Belastungstest am 2. Mai 2020 kam es zu einem Unfall. Der Kranausleger brach und wurde vollständig zerstört. Schaden 50-100 Millionen €.

Auf der Fähre mit unserem neuen KIA Niro. -

Rostock: Hanse- und Universitätsstadt. Einst eine slawische Burgsiedlung im 12. Jh., heute eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern. Rostock erhielt am 24. Juni 1218 das Lübische Stadtrecht und war seit 1283 Mitglied der Hanse. Die Universität wurde 1419 gegründet.

Stadtplan: rechts oben der älteste Teil der Stadt mit der Petrikirche und dem alten Markt. In der Mitte die Marienkirche mit neuem Markt und Rathaus. Rechts unten die Nikolaikirche und rundherum noch einige erhaltene Stadttore. Im Südosten noch Reste der begrünten Wallanlagen.

Steintor und Ständehaus im Süden an der Wallstraße.

Das Ständehaus im Stil des Historismus, war bis 1918 der Versammlungsort der mecklenburgischen Ständevertretungen und ist heute das Oberlandesgericht.

Steintor wurde nach dem Abriss seines Vorgängers 1574-77 nach niederländischen Renaissancevorbildern wieder aufgebaut. Es war Teil der ursprünglich mit 22 Toren versehenen Stadtmauer. Nach außen war das Tor sehr schlicht und wehrhaft gehalten. Nach innen hingegen wurde der Reichtum der Stadt demonstriert. 2 Löwen tragen das Wappen mit den Greifen (Wappen des Fürsten), einem mit dem Stierkopf (das Stadtsiegel) und den dreifarbigen Schild mit Greid (das hanseatische Stadtwappen), darunter der Wahlspruch der Stadt. „Sit intra te concordia et publica felicitas.“ – In deinen Mauern herrsche Eintracht und öffentliches Wohlergehen.

Kerkhoffhaus: kurz vor dem neuen Markt gelegen. Wunderschöner gotischer Backsteingiegel. War ehemals das Wohnhaus des Bürgermeisters Kerkhoff. Heute Eingang zum Standesamt und Stadtarchiv. -

Neuer Markt mit Blick auf die Marienkirche. Neuer Markt 90 x 80 m. Hier war der Mittelpunkt der mittelalterlichen Stadt. Hier wohnte die städtische Oberschicht, daher auch die prächtigen Giebelhäuser.

Das 3. Haus neben dem Chor der Marienkirche (Nr. 16) hat noch eine Renaissancefassade von 1600 und hat damit den älteste Giebel am Neuen Markt. Errichtet wurde das Haus aber um 1280. Das Haus links daneben (Nr. 15) erhielt 1860 eine im Volksmund „Kachelofen“ genannte Bekrönung im Neo-Tudorstil.

Der Neue Markt wurde, wie die gesamte Rostocker Innenstadt, durch das britische Bombardement im April 1942 stark beschädigt. Die Südseite des Marktes wurde total zerstört, die nur beschädigte Nordseite 1959 für einen Aufmarschplatz abgerissen. An der Westseite, wo auch der Chor der Marienkirche ist, sieht man einige historische und einige zu DDR-Zeiten errichtete Giebelhäuser.

Die rot-weiße Ratsapotheke (hier seit 1789) stammt ursprünglich auch aus dem Mittelalter, wurde aber im Stil des Spätbarock umgebaut.

Das prächtige weiße Haus daneben, ehemals auch mittelalterlich, wurde 1874 im Stil der Neorenaissance umgebaut.

Möwenbrunnen in der Mitte des Neuen Marktes. Von Waldemar Otto 1999-2001 gestaltet, mit verschiedenen Gottheiten der Meere (Triton, Neptun, etc.)

Rathaus: an der Ostseite des Neuen Marktes gelegen. Vor dem Rathaus wurde Gericht gehalten und in der Platzmitte befand sich der Schandpfahl (Kaak). Ursprünglich sind hier 3 Häuser aus dem 13. Jahrhundert zusammengefasst worden. Es ist der älteste Profanbau von Rostock und zusammen mit den Rathäusern von Lübeck und Stralsund ein wichtiger Bau der Backsteingotik. Durch die vorgesetzte Barockfassade kann man den eigentlichen mittelalterlichen Bau kaum erkennen. Renaissanceportal – Zugang zum südlichen Rathausanbau

Giebel des Hotels „Sonne“

Ehemals die „Alte Münze“ am Ziegenmarkt gelegen, ganz in der Nähe der Marienkirche. Um 1500 erbaut, um 1620 mit Renaissance-Dekoren versehen. Renaissance-Portal mit dem Rostocker Greif und Rokoko-Tür von ca. 1770. Rechts an der Fassade das Relief eines Münzschlägers. Gotische Rundbogenfenster im Treppengiebel. -

Marienkirche: ein Hauptwerk der norddeutschen Backsteingotik. 3-schiffige Basilika. Bereits 1232 wurde eine Vorgängerkirche urkundlich erwähnt. Das Sockelgeschoss und die westliche Giebelwand, hat sich bei der neueren Kirche, deren Baubeginn 1290 war, erhalten. Seit 1265 war St. Marien die Hauptkirche der Stadt und wurde nun als Basilika mit Chorumgang und Kapellenkranz, nach dem Vorbild des Schweriner Doms umgebaut bzw. neu gebaut. Die ursprünglich geplante Doppelturmanlage wurde nicht ausgeführt. Der einzelne Turm auf dem monumentalen Westwerk ist 86,32 m hoch. Nur ganz oben sind spitzbögige Öffnungen, als Schalllöcher für den Glockenstuhl.

Der Bau hat eher den Charakter eines Zentralbaus, da das Querhaus (73 m) fast genauso lang ist, wie das Langhaus incl. Westbau und Choranlage (76 m). Das südliche Querhaus schließt gerade ab, das nördliche hingegen 5-seitig, fast wie ein kleiner Chor. Auffällig ist der Wechsel im Baumaterial. Der ältere Westbau in Backstein, das nach 1290 gebaute Langhaus gelber Backstein im Wechsel mit grün lasierten Ziegeln.

Haupteingang heute am südlichen Querhaus. Tympanon mit barocken Personifikationen der christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung.

Inneres: betritt man die Kirche im südlichen Querhausarm und schaut durch das ganze Querhaus, bis zum nördlichen Abschluss mit den hohen Spitzbogenfenstern.

Gleich rechts Sammlung für ein neues Geläut mit 2 Glocken.

Dahinter ein sehr altes Gitter mit grotesken Gesichtern und Fratzen.

Daneben die 1771 errichtete Schauwand einer Begräbnisstätte.

Im südlichen Querhausarm auch eine mittelalterliche Tafel, wahrscheinlich von einem Marienaltar, wahrscheinlich um 1430/40 entstanden. Stilistisch gehört sie in die Nähe der Hamburger Schule des Meisters Francke. Die Episoden wirken beschnitten und befinden sich in falscher Reihenfolge. Da die wichtige Kreuzigungsszene fehlt, vermutet man eine nachträgliche Zusammenstellung eines ehemals viel reicheren Altares.

Richtung Osten der Chor mit dem Hauptaltar.

An einem Vierungspfeiler, ungewöhnlich weit weg vom Hochaltar, die hölzerne Kanzel. Auf dem Korb 1574 als Datierung. Zugeschrieben dem in Rostock lebenden Antwerpener Künstler Rudolf Stockmann (gest. 1622). Kanzelkorb und Aufgang sind im Stil der Hochrenaissance gestaltet.

Kanzelkorb mit dem letzten Abendmahl und der Kreuzigung. Neben der Kreuzigung die Ausschüttung des heiligen Geistes und der auferstandene Christus.

Am Kanzelaufgang 3 Felder mit allegorischen Figuren und Ornamenten. Darüber eine Reliefdarstellung des Gastmahls im Hause Simons. Daneben ein damals zeitgenössisch gekleideter Mann, der auf allen Vieren die Kanzel hinaufkriecht.

Rückwand und Schalldeckel wurde erst 1723 im Barockstil hinzugefügt. Man hat allerdings darauf geachtet, dass Fassung und Farbgebung zum Kanzelkorb passen.

Der Chorraum wirkt recht dunkel, da die Fenster des Obergaden nur zum Teil Licht hereinlassen. Sterngewölbe.

Barocke Hochaltar: grauoliv mit weißen Figuren und goldenen Ornamenten. 1721 von Berliner Künstlern geschaffen. Laut erhaltenen Rechnungsbüchern stammt der Entwurf vom königlichen Baudirektor Christian Rudolph von Stoldt. Gemälde von von Andreas Weißhut, Figuren vom Bildhauer Hinrich Schaffer. Über dem Gemälde mit der Auferstehung Christi, ist in einer Kartusche der Auferstandene in einem Strahlenkranz zu sehen. Rechts und links vom Altar schließen sich Beichtstühle an.

Chorumgang mit einem bronzenen Taufbecken (norddeutsch: Fünte), in der nördlichsten Chorkapelle. Es gehört zu den ältesten Ausstattungsstücken, die sich erhalten haben. Eine Inschrift zeigt, dass sie 1290 gegossen wurde, in einer Rostocker Werkstatt. Die Figuren am Kessel sind als Relief gegossen, in 2 Reihen übereinander. Die stilistisch stark abweichenden Figuren des Deckels wurden nachträglich aufgenietet. 4 kniende Männerfiguren mit Amphoren, halten das Becken. Sie sollen die 4 Elemente symbolisieren, üblicherweise werden sie aber als die 4 Paradiesströme identifiziert.

Der obere Reliefring zeigt die Passionsgeschichte, der untere Szenen aus dem Leben von Jesus.

Astronomische Uhr hinter dem Hochaltar: 11 m hoch. Das Ziffernblatt ist 16 qm groß. Gemäß vorhandener Urkunden, wurde die erste Ausführung der Uhr 1379 vermutlich vom Uhrmacher Nikolaus Lilienfeld erbaut. Nach ihrer Zerstörung wurde sie 1472 von Hans Düringer (gest. 1477) ersetzt. Diese Uhr ist inzwischen die einzige historische Uhr mit mittelalterlichem Uhrwerk, die noch funktioniert. Sie muss täglich aufgezogen werden und unterliegt einer ständigen Wartung. 1641-43 wurde die Uhr von Lorenz Borchhrard um ein Figuren- und Glockenspiel erweitert. Auch der Renaissance-Rahmen kam hinzu. Die Uhr gliedert sich in 2 Stockwerke. Oben ein Zeitzifferblatt, unten ein Kalendarium.

Im Uhrenbereich, wird die Tageszeit, der Tierkreis mit zugehörigen Monatsbildern, der Sonnenstand und die Mondphasen angezeigt. In den Ecken die Evangelistensymbole.

Ganz oben Apostelfiguren in kleinen Nischen.

Sehr kompliziert ist das Kalendarium. Rechts und links üppig verzierte Säulen. In den Zwickeln 4 Astronomen oder Weltweise (ein Begriff, den es seit dem 16. Jh. gibt). Links unten der Kalendermann, der mittels eines Stabes das Tagesdatum anzeigt. Rund um das Kalendarium wieder ein Ring mit den Tierkreiszeichen. Das Kalendarium hat einen Durchmesser von 2 m und dreht sich im Laufe eines Jahres im Uhrzeigersinn einmal herum. Das 1643 erneuerte Kalenderblatt galt bis 1745, wurde wieder erneuert und galt dann bis 1885. 2018 wurde das 5. neue Kalenderblatt eingesetzt. Dies wird bis 2050 gelten. 15 Kreisringe zeigen von außen nach innen die Tierkreiszeichen, man sieht Monatsnamen von der Anzahl der Tage, das Tagesdatum mit dem Tagesheiligen und Zeitpunkt des Sonnenaufgangs.

Blick vom südlichen Chorbereich Richtung Westen. Hier hängt das 2 m lange Schiffsmodell der „Carl Friedrich“. Solche Schiffsmodelle waren eine Stiftung an die Kirche, durch die die Gemeinde aufgefordert werden sollte, für Schiff und Besatzung ein Gebet zu sprechen.

Grabkapelle im Chorumgang. Daneben an der Wand das St.Marien Epitaph von Johann Möring und Catrina Clingen

Im südlichen Seitenschiff auf dem Weg Richtung Westen:

Grabkapelle der Familie von Heinen von 1714. Albrecht Christoffer von Heinen war dänisch, norwegischer General. Diese Grabkapelle enthält als einzige in der Kirche noch Sarkophage. Alle anderen wurden auf Friedhöfe umgebettet. Die Schauwand zeigt zahlreiche Kriegsgeräte. Über der Tür der Tod als liegendes Skelett mit Stundenglas und Hippe dargestellt.

Gulesche Epitaph, 1611. Es zeigt die Verstorbenen Baltzer Gule mit seiner Frau Anna Groten und Familie.

Ehemalige „Schusterkapelle“, später „Vorsteherstube“, im 18. Jahrhundert Grabkapelle der Familie von Clausenheim. Monumentales Wappen über der Abgrenzung zum Kirchenschiff. Sie ist auch das Erbbegräbnis des in Rostock ansässigen Zweiges der Familie Mann. Allerdings ist kein Mitglied der Familie hier bestattet worden.

Orgel und Fürstenloge: die Farbe wurde im Zuge der „Entbarockisierung“ im 19. Jahrhundert, an die Farbe von Kanzel und Hochaltar angepasst.

Unten befindet sich die Fürstenloge, die von 2 verglasten Balkonen flankiert wird. 1749-51 von J.A. Klingmann und J.G. Bergmann im Stil des Rokoko angefertigt. Der Tischler Kählert und die Maler Hohenschildt, Marggraf und Bromann waren ebenfalls beteiligt. Unter der Fürstenloge hat sich das Ratsgestühl erhalten. Der Baldachin trägt oben das Wappen des Hauses Mecklenburg-Schwerin und die Initialen von Christian Ludwig II.

Von 1766-70 entstand der 2-stöckige Orgelprospekt von den gleichen Künstlern. Der Rostocker Orgelbauer Paul Schmidt schuf das Werk. Mehrere Umbauten und Veränderungen waren nötig. Das jetzige Werk wurde 1938 in der Werkstatt der Firma Sauer geschaffen.

In einer Kapelle im nördlichen Seitenschiff, der sogenannten „Krämer-Compagnie-Kapelle“ wird der Marienteppich, aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts aufbewahrt. Es handelt sich um die größte aus dem Mittelalter erhalten gebliebene Textilarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Auf einem dunkelbraunen Wolltuch sind verschiedene Stückchen aus Leinen und vergoldetem Leder als Applikationen aufgenäht. In der Mittel die Madonna auf der Mondsichel. Unten, links und rechts am Rand die Verkündigung.

Hochzeitstuch: mittelalterliche Seidenstickerei auf einem weißen Leinengewebe. 3 m lang, 70 cm breit. Datiert wird es wegen der Kleidung des abgebildeten Paares auf das 15. Jahrhundert. Außer dem Paar ist auch ein Wappenschild, ein Dudelsackspieler, Tiere und Ranken- und Blütenornamente dargestellt.Details vom Gewölbe

Epitaph

Weiter Richtung Vierung an einem Pfeiler ein üppig gestaltetes Sakramentshaus.

Im nördlichen Querschiffarm der ehemalige Hochaltar der Rostocker St.-Nikolai-Kirche. 3. Viertel 15. Jh., typisches Beispiel für nordische Altarbaukunst. Rechts Altarblatt mit dem Heiligen Martin der seinen Mantel teilt. In der Mitte als Relief geschnitzte Kreuzigungsszene, der Heilige Petrus mit Schlüssel und noch einmal der Hl. Martin.

Über dem Aus- bzw. Eingang im südlichen Querhaus ein Glasfenster von 1904 mit Christus als Weltenrichter. -

Kröpeliner Straße, ist die Einkaufsstraße Rostocks. Sie führt vom neuen Markt zum Kröpeliner Tor in Ost-West-Richtung durch die Altstadt.

Ratschow-Haus, heute Stadtbibliothek, bis zum 2. Weltkrieg das Leinen-, Wäsche- und Bettengeschäft der Familie Ratschow. Hier hat sich eine gotische Backsteinfassade erhalten. Der Treppengiebel hat Zinnen und ist mit Terrakottareliefs und glasierten Steinen verziert.

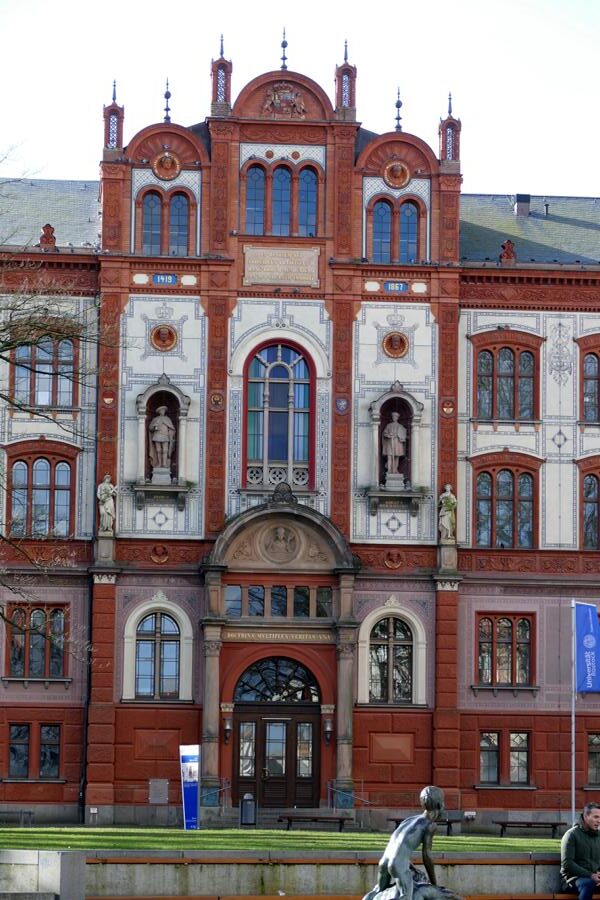

Hauptgebäude der Universität am Universitätsplatz: älteste Universität Nordeuropas, gegründet 1419. Das Gebäude wurde 1867-70 im Stil der mecklenburgischen Neorenaissance erbaut von Hofbaumeister Georg Adolph Demmler (1804–1886). Ursprünglich erbaut für die Naturwissenschaften, zeigen kleine Medaillons an der Fassade Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Otto von Guericke (1602-1686) und Carl von Linné (1707-1778). Oberhalb des Eingangs Statuen der mecklenburgischen Gründungsherzöge Johann III. und Albrecht V. Die Plastiken wurden von Christian Genschow und Gustav Willgohs angefertigt. Über dem Eingang der Schweriner Bischof mit Hirtenstab, Heinrich II. von Nauen.

Ehemaliges Gebäude des Oberappellationsgerichts für die mecklenburgischen Großherzogtümer, heute Zoologisches Institut der Universität.

Das Michaeliskloster, etwas südlich der Kröpeliner Straße gelegen, war ein Fraterhaus der „Brüder vom gemeinsamen Leben“. Im Gebäude waren Wohn- und Arbeitsbereiche vereinigt. Am Ende des Mittelalters entstand hier die erste Druckerei Rostocks und vielleicht auch eine Buchbinderei. Das im Krieg total ausgebrannte Gebäude wird heute von der Universitätsbibliothek Rostock genutzt.

Westlich des Michaelisklosters liegt das Kloster zum heiligen Kreuz. Ehemaliges Zisterzienser-Nonnenkloster und eine Stiftung der dänischen Königin Margarete I. (1270). Es ist die einzige vollständig erhaltene Klosteranlage in der Stadt. Heute Sitz des Kulturhistorischen Museums. Die turmlose, dreischiffige Kirche wird heute als Universitätskirche genutzt.

Südlich der beiden Klöster liegen ehemalige Wallanlagen, heute ein schöner Park.

Kröpeliner Tor: um 1270 errichtet, westliches Stadttor, 54 m hoch, 6 Etagen und heute Museum zur Stadtbefestigung.

Einkauf- und Bürohaus Am Vögenteich, der südlichen Umgehungsstraße

Lange Straße: parallel zur Kröpeliner Straße eine Ost-West-Verbindung durch die Rostocker Altstadt und seit 1979 unter Denkmalschutz. Die Bebauung wurde 1942 weitestgehend zerstört. Unter Walter Ulbricht sollte eine prachtvolle neue Magistrale entstehen. 1952 begannen die Planungen. Voraussetzung war, dass man die Rostocker Bautradition modern umdeuten sollte. Die Fassadengestaltung griff auf Zierelemente der norddeutschen Backsteingotik mit Staffelgiebeln, Rosetten und Fialen zurück.

Auf dem Weg zum Hafen der sogenannte Wittespeicher, in dem sich das Restaurant „Zwanzig 12“ befindet. Benannt ist der Speicher nach dem bekannten Chemiker Friedrich Witte (1829-1893), der zusammen mit Robert Koch über Coffein und Pepsin forschte.

Plattenbau: aus finanziellen Gründen konnte nicht die gesamte nördliche Altstadt sachgerecht saniert werden. So wurde ab 1983 eine Flächensanierung vorgenommen und in Plattenbauweise zahlreiche Häuser neu gebaut. Mit Backsteinverblendungen und Giebelelementen hat man versucht, einen an historische Vorbilder angelehnten optischen Eindruck zu vermitteln. Für die damalige Zeit entstand damit eine attraktive Wohngegend.Historische Giebelhäuser in der Wokrenterstraße, gelegen in der nördlichen Altstadt. Sie führt zum Hafen im Norden der Stadt.

Hausbaumhaus: von 1490 mit Backsteingiebel. Es ist das einzige in Rostock erhaltene Haus, das als architektonische Besonderheit einen Hausbaum aufweist. Dabei handelt es sich um einen Eichenstamm, der im Keller auf einem riesigen Findling ruht und damit die Lasten, aus den Speicherböden auf die Fundamente überträgt. -

Hafen mit historischem Werft-Kran.

Umgebaute Speicher

Blick auf die Unterwarnow

Mönchentor, das letzte erhaltene Strandtor. Das ursprünglich gotische Tor, wurde 1805 im klassizistischen Stil neu errichtet. Auch dieses Stadttor wurde zeitweise bewohnt. Hier wohnte der Strandvogt.

Hier an der Unterwarnow liegt auch das Kundencenter der AIDA Cruises. -

Petrikirche: ist die älteste der 4 Stadtkirchen von Rostock. Von ihr ging 1523 in Rostock die Reformation aus. Im 2. Weltkrieg brannte sie völlig aus und verlor ihren typischen Turmhelm. Heute ist sie mit 117 m die höchste der Stadtkirchen. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde an die Stelle einer Vorgängerkirche im Nordosten der Stadt, die heutige Kirche in Backsteingotik errichtet. Um sie herum liegt der älteste Teil Rostocks mit dem alten Markt. Schon um 1500 hatte sie einen 127 m hohen Turm, der auch eine Landmarke für die Seefahrt war. 1994 konnte im Rahmen der Städtebauförderung und mit Spendengeldern eine neue Turmhaube finanziert werden.

-

Nikolaikirche: im Südosten der Stadt, dicht an der Stadtmauer. Heute Begegnungsstätte von Kirche, Kunst und Kultur. Im gotischen Hallendach mehrere Etagen mit Wohnungen.

Die älteste noch erhaltene Hallenkirche im Ostseeraum. Baubeginn 1230. Benannt nach dem Bischof Nikolaus von Myra, Schutzpatron der Fischer und Seefahrer. Chor und der quadratische Turm wurden erst im 15. Jh. angebaut. Die gotische Turmhaube war damals mit 132 m Höhe noch höher als die Petrikirche. Ein Orkan zerstörte 1703 das Dach und wurde durch eine nicht mehr erhaltene barocke Turmhaube ersetzt. Der Chor musste etwas erhöht gebaut werden, damit ein Straßendurchgang möglich blieb. Über dem Schwibbogen sieht man noch heute das Bildnis des Hl. Nikolaus.

Historische Wohngebäude bei der Nikolaikirche.Das Kuhtor ist das älteste Stadttor Mecklenburgs. 4-geschossiger Wehrturm. Einst war es das Haupttor der Stadt nach Süden, später wurde es für den Viehaustrieb auf die Warnowwiesen genutzt. 8 x 9 m mit 2 m dicken Mauern. Am Sockel kann man noch gut die massiven Steine erkennen, die typisch waren für spätmittelalterliche Wehranlagen.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.