Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Marokko 11.03. – 25.03.2017

-

Ankunft in Marrakesch: Flughafen

Mietshäuser mit bepflanzten Balkonen

Blumen

Bahnhof von Marrakesch

Platz mit Brunnen

Männer vor einer geschlossenen Ladenzeile, die an einer Mauer steht.

Autos, Straßenhändler, Stadtmauer

Blick aus dem Bus auf einen offenen Transporter mit Tischen und Stühlen.

Karren mit Esel und Lastkraftwagen.

Friedhof

Tischplatten und Wandfliesen mit Mosaiken bei einem Händler an der Straße. -

Fahrt von Marrakesch Richtung Fès:

Flache Landschaft mit ausgetrocknetem Flussbett.

Ruinen von Lehmbauten und Lehmmauern.

Ausläufer des Atlasgebirges entlang der Nationalstraße 8, der alten Karawanenroute.

Moschee mit Minarett vor Hügeln.

Ehemalige Plantage mit abgebrannten Bäumen.

Schafherde in weiter Landschaft.

Beni Mellal 200 km nördlich von Marrakesch. Eine der größten Städte Zentralmarokkos mit ca. 140.00 Einwohner.

Im Bau befindliche Wohnhäuser.

Wohnhäuser und Läden am Straßenrand.

Straßenkreuzung mit Wohnhäusern, Läden und Autos.

Kleiner Park an einem Rastplatz

Orangenlimonade und kleine Kuchen.

Weiterfahrt vorbei an Olivenbäumen und felsigen Landschaften.

Künstliche Wassergräben, ein Karren mit Esel der große Wassergefäße aufgeladen hat, Olivenbäume.

Kleiner Laden an einer Straßenkreuzung mit Mopeds davor.

Laden mit Gemüse am Straßenrand.

Einfache Häuser, Laden mit Wasserbehältern, Palme.

Blick über gelb blühende Wiesen, Bäume, im Hintergrund Berge.

Schafherde auf dem Bürgersteig, vor modernem Haus.

Moderne Mietshäuser und ein Laden für Ackergeräte.

Offener Lastkraftwagen mit Orangen in Kisten.

Blick über gelb blühende Wiesen.Modernes Haus mit gefliester Gartenmauer.

Blick auf einen Ort mit Minarett, vorne Frau im Tschador mit Kind an der Hand. -

Stadtpark an der Quelle des Ain Asserdoun.

Wasserkaskaden.

Wenige 100 Meter oberhalb des Stadtparks thront auf einem Hügelgipfel eine etwa quadratische Festung, die aus der Zeit von Sultan Mulai Ismail (ca. 1645-1727) stammt.

Viele traditionell gekleidete Frauen in dem Park.

Stufen und Mauern an der Wasserkaskade.

Frau im Hidschab mit kleinem Jungen, beide mit Zuckerwatte.

Frauen und Männer am Wasser, ein Mann mit Schädelkappe.

Traditionell gekleidete Familien am Wasser der Kaskade.

Händler mit Nüssen und Sonnenblumenkernen.

Verkaufsstände, Frauen auf Bänken im Park zwischen den Wasserläufen.

Traditionell gekleideter Mann in einer Djellaba mit 2 Jungen an der Hand.

Blick von oben auf den Park, die Wege und Verkaufsstände.

Blick auf die oben liegende Festung.

Traditionell gekleidete Frauen und kleines Mädchen in rosafarbenem Kleid.

Mann mit kleinem Jungen.

Blick auf die Wasserkaskade.

Traditionell gekleidete Frauen.

Wasserlauf an dem Frauen die Wäsche waschen. -

Fahrt Richtung Ifrane:

Eingang zu einer Schule. Über der Tür arabische Schrift und Tifinagh-Schrift, die traditionelle Schrift der Tuareg. Sie ist berberischen Ursprungs.

Straßenkreuzung, Ruinen von Häusern, traditionell gekleidete Frauen.

Weiter Blick Richtung Berge, davor orange blühende Wiesen.

Mit Grünfutter beladener Karren mit Maultier und traditionell gekleideter Frau.

Mann im Kaftan auf moderner Brücke vor Feldern.

Baustelle eines Hauses, Felder, große Kakteen

Moschee

Gelb blühende Wiesen, Funkmast und Strommast.Weite gelb blühende Landschaft, im Hintergrund Berge.

Blühende Wiesen, im Hintergrund hohe Berge zum Teil noch mit Schnee.

Traditionell gekleidete Frauen und ein Mann warten am Straßenrand.

Ruine eines kleinen Gebäudes mit mehreren Eseln davor.

Landschaft mit Olivenbäumen und Kakteen.

Traditionell gekleidete Frau mit Esel und zwei Kindern darauf.

Obststand an einem Platz vor einem umzäunten Gebäude mit marokkanischen Fahne

Stand mit Kinderspielzeug und Süßigkeiten am Straßenrand.

Weiter Blick über eine Senke mit einem Ort, im Hintergrund Hügel.

Ort mit Minarett, Brücke über fast ausgetrockneten Fluss.

Nest von einem Storch an einem Mast.

Blick über hügelige Landschaft und auf rostrote, ausgewaschene Furchen in der Erde.

Schafherde

Weiterer Ort an der Nationalstrasse 8.

Rostrote Hügel, vom Regen mit tiefen Furchen versehen.

Landschaft mit Hügeln, Schafherden und alten und neuen Häusern.

Weiterer Ort an der Nationalstrasse 8.Maultier vor einem Laden.

Größere Stadt vor einem Tafelberg.

Müllhalde mit vielen fliegenden Weißstörchen.

Seidenreiher mit Maultiere an einem Müllcontainer.

Landschaft mit Bergen im Hintergrund und teilweise mit Kakteen.

Teilweise traditionell gekleidete Männer an der Straße.

Zahlreiche Weißstörche nisten hier auf den Dächern der Häuser.

Felsen

Friedhof am Straßenrand.

Blühende Bäume, Häuser und ein Tafelberg im Hintergrund.

Stand mit Orangen, Läden mit Gasflaschen und Autoreifen.

Westlich anmutende Häuserzeile, unten mit Läden.

Motorrad mit Ladefläche, als fahrbarer Laden.

Rücke über einen kleinen Fluss

Landschaft mit blühenden Bäumen.

Weiterer Ort an der Nationalstrasse 8. Berge im Hintergrund. -

Ifrane: Urlaubsbergdorf in 1.700 m Höhe, 63 km südlich von Fès. Architektur sehr unmarokkanisch. Giebelhäuser und Fachwerk nach dem Vorbild von Elsässer Spitzgiebelhäusern. Bereits 1929 errichteten hier die Franzosen inmitten von Zedernwäldern ein Erholungszentrum. Die moderne gepflegte Kleinstadt in den Bergen des Mittleren Atlas ist eine beliebte Sommerfrische und ein ebenso beliebter Wintersportort für die marokkanische Mittel- und Oberschicht.

Kleiner Platz mit Läden

Zugang zu einer Einkaufsstraße oder Bazar durch ein Tor mit vielen Menschen.

Europäisch aussehende Häuser in Ifrane.

Weißstörche und ihre Nester auf den Dächern.

Moschee

Gebäude eines Hotels mit riesigen marokkanischen Kaffeekannen am Eingang.

Europäisch aussehende Häuser in Ifrane.

Weißstörche und ihre Nester auf den Dächern.

Zedern

Marokkanische Fahne. -

Landschaft an der Nationalstraße 8 Richtung Fès.

Stand mit marokkanisches Töpferwaren am Straßenrand.

Moderne Wohnhäuser kurz vor Fès. -

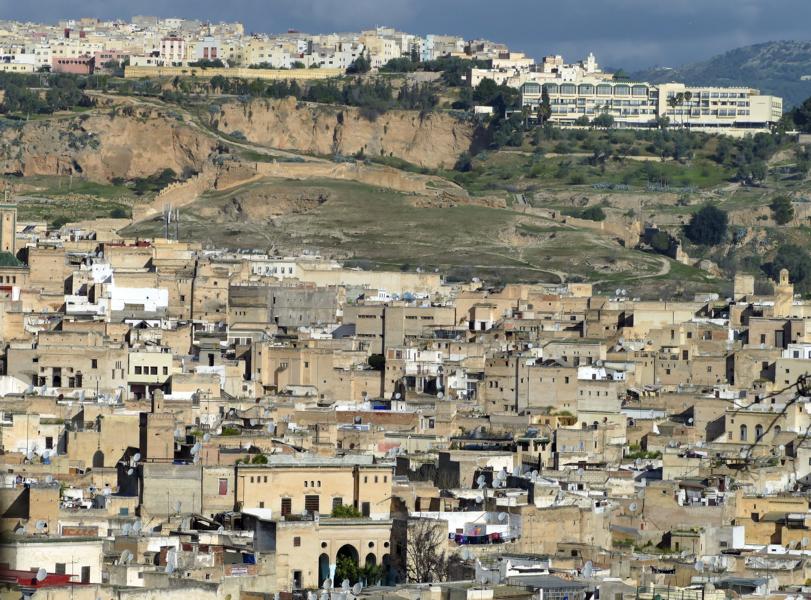

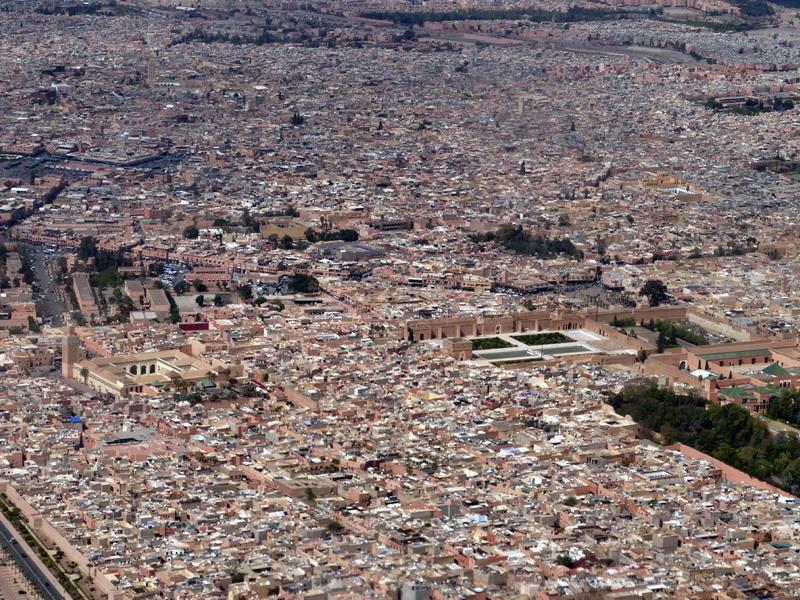

Fès: mit rund 1 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Marokkos. Älteste der 4 Königsstädte in Marokko. Der Name soll auf Fas (Fès), „Hacke“ auf Arabisch, den Fund oder die Benutzung dieses Gerätes bei der Stadtgründung hindeuten. 789 von Idris I. (743-791) gegründet.

Die weitere Entwicklung der Stadt ist zwei Einwanderungswellen zu verdanken. Ab 817–818 lassen sich 8.000 andalusische, von den Umayyaden von Córdoba aus Spanien vertriebene Familien in der Stadt nieder. Kurz danach kommen 2.000 verbannte Familien aus Kairouan (Tunesien) hinzu, die sich im gegenüberliegenden Stadtteil ansiedeln.

1276 wurde unter der Herrschaft der Meriniden die neue Stadt El Medinet El-Beida („die weiße Stadt“) gegründet, heute bekannter unter der Bezeichnung Fès el Jedid („das neue Fès“). Es wurde gleich mit Umfassungsmauer, Palästen und Gärten ausgestattet. Das neue Fès liegt etwas höher als das alte Fès, dass damit überschaubar und beherrschbar wurde. Das alte Fès nennt sich Fès el Bali. 1548 wurde die Stadt von den Saaditen erobert, die Marrakech favorisierten und es 1554 zu ihrer Hauptstadt machten. 1667 wurde Fès erneut Hauptstadt unter den Alaouiten. Nur unter Moulay Ismail (1672-1727) wurde Meknès kurze Zeit Hauptstadt. Fès blieb Hauptstadt bis 1912.

Typisch marokkanische Architektur im Hotel in Fès. Dekorierte Decken und Sitzecken mit Fliesen und Brunnen.

Offizielles Schild in 3 Sprachen: arabisch (gesprochen von 200 Millionen Menschen in Afrika und Vorderasien), Tifinagh (ist die Bezeichnung der Schrift der Tuareg. Sie ist berberischen Ursprungs und hat sich aus der libyschen Schrift entwickelt, die ihrerseits höchstwahrscheinlich nach dem Vorbild des phönizischen Alphabets entstanden ist) und französisch, die Sprache der ehemaligen Kolonialmacht und heute noch Verkehrs- und Bildungssprache.

Friedhof

Fahrt entlang der Stadtmauer mit 12 Stadttoren.

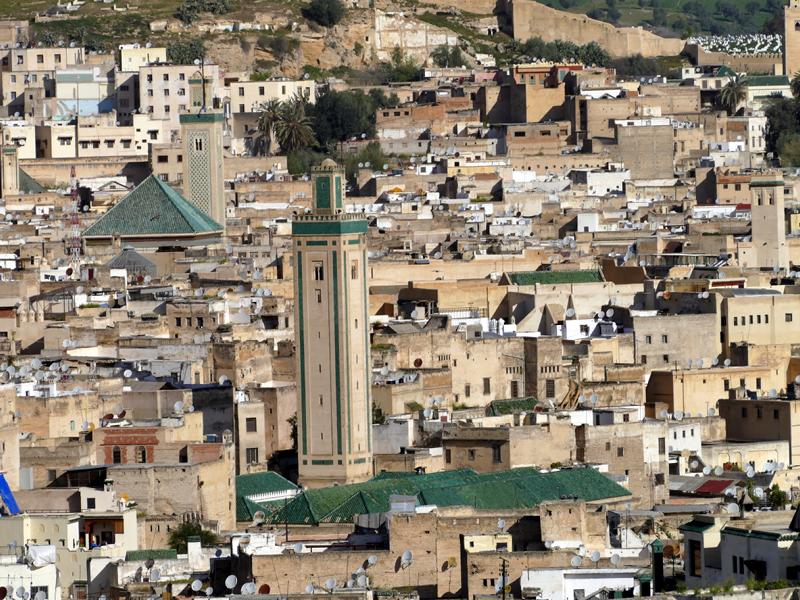

Blick auf die Stadt. Seit 1981 gehört die Medina im Tal zum UNESCO-Weltkultur-erbe. Eine Renovierungs- und Sanierungsphase begann vor allem für das älteste Viertel Bès el Bali. Der Kern stammt aus dem 9. Jahrhundert. Mitunter sind hier die Gassen nur armbreit. Die Moscheen sind an ihren hohen Minaretten zu erkennen. Es handelt sich um die weltweit größte mittelalterliche Altstadt. Viele große und reiche Familien haben noch heute ihre palastartigen Stammsitze in Fès, obwohl das Alltagsleben und die Geschäfte inzwischen in den wirtschaftlich oder politisch interessanteren Städten stattfinden, wie Rabat und Casablanca.

Vorletztes Bild der Stadt von oben: rechts weißes Minarett der Al-Qarawiyīn-Moschee und Universität. Links am Rand mit dem grünen Zeltdach die Kairaouine-Moschee

Kleine Festung Bordj Sud, erbaut von christlichen Sklaven unter dem Saaditen Sultan Ahmed El Mansour (1578-1602/03).

Historische Mauerreste.

Stadtmauer und Stadttor.

Königspalast „Dar El Makhzen“: in Fès el Jedid (im neuen Fès) gelegen. Haupteingang der einzige Teil des Palastes, der öffentlich sichtbar ist. Der Königspalast ist eine seit Jahrhunderten gewachsene Anlage. Tore aus Zedernholz mit getriebenem, fein ziseliertem Goldblech. Das Muster nennt sich „Spinngewebe Gottes“.

Mellah: ehemaliges jüdisches Viertel. Die Juden unterstanden direkt dem Schutz des Sultans und wurden daher in seiner unmittelbaren Nähe angesiedelt. Die offenen Balkone sind architektonische Merkmale der jüdischen Viertel in Marokko. Bis zu Beginn der Protektoratszeit durften Juden nur innerhalb der Mellah wohnen. Sie hatten einen eigenen gewählten Stadtrat und einen vom Sultan ernannten Bürgermeister, ferner eine eigene Gerichtsbarkeit, die von Rabbinern ausgeübt wurde. Heute wohnen hier überwiegend ärmere Marokkaner, größtenteils Berber und Haratin (schwarze Arbeiter und Nachkommen von Sklaven).

Geschäfte u.a. mit Utensilien für Beschneidungsfeste und Lebensmitteln.

Foto der königlichen Familie. Hinten in der Mitte König Mohammed VI. mit Königin Lalla Salma (rote Haare, zurückgebunden) und Thronfolger Moulay El Hassan.

Gürtel, bestickte Bänder und anderes Zubehör zur marokkanischen Tracht der Frauen.

Lampen, Blumensträuße, Geschenkbänder in einem Laden.

Weißstörche über all im Stadtbild.

Weiteres Stadttor in der Stadtmauer.

Hauswand, oben vielen hängende Blumentöpfe an einer Dachterrasse.

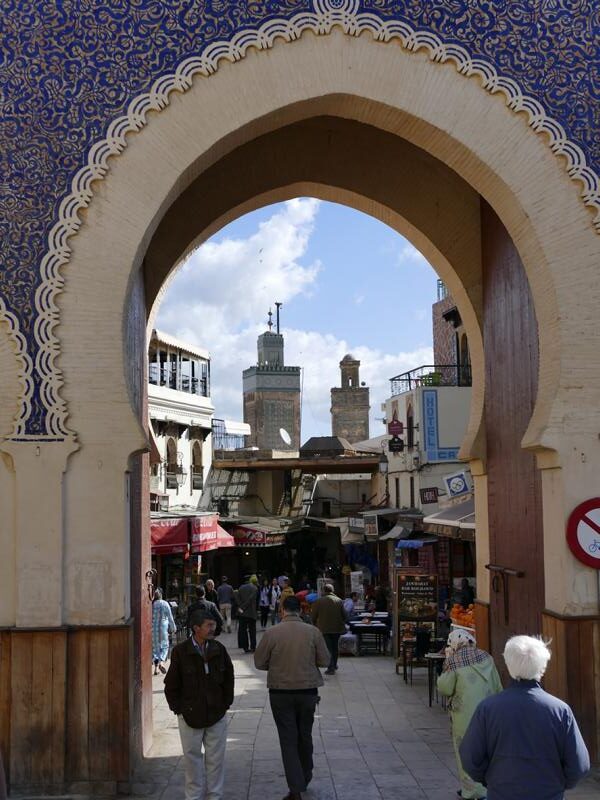

Blaues Tor oder Bab Bou Jeloud: einer der Zugänge zur Fès el Bali. Das Tor selbst wurde erst 1913 errichtet und ist mit seinen blauen und innen grünen Kacheln älteren maurischen Stadttoren der Stadt nachempfunden. Grün ist die Farbe des Islam, blau jene der Stadt Fès.

Blick durch das Tor. Links Minarett der Medersa Bou Inania und rechts das der Moschee Sidi Lezzaz.

Maultier beladen mit Gasflaschen.

Labyrinth aus Souks. Unterschiedlichste Läden.

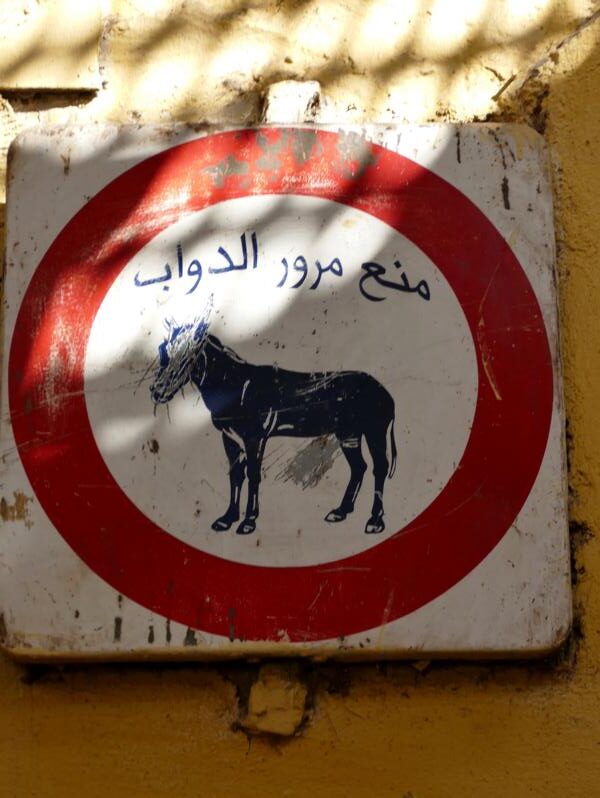

Verbotsschild für Maultiere.

Immer wieder wunderschönen Eingangstore oder aus Holz geschnitzte Türen.

Haus des Glockenspiels mit Resten einer Wasseruhr von 1357; die in die leider nicht mehr existierenden Bronzeschalen fallenden Kugeln zeigten die vollen Stunden an.

Händler für Grabsteine

Brunnen

Marokkanische Babouche

Eingang zu einer Kinderbibliothek

Blick in eine kleine Schule.

Marrokanisches Restaurant

Place Nejarrine mit dem Eingang zum Complex Nejarrine, dem Museum für Volkskunst und Holzarbeiten.

Dach über dem öffentlichen Brunnen aus dem 17. Jahrhundert. Kürzlich restauriert mit aufwendigem Zelije-Mosaik

Musikinstrumente

Hand der Fatima. Kulturelles Zeichen im islamischen Volksglauben Nordafrikas und des Nahen Ostens. Es gilt als universell schützend und als wirksamste Abwehrmaßnahme im Kampf gegen die Dschinn und den Bösen Blick

Zaouia Moulay Idriss II. Eingang zur Grabstätte des Stadtgründers (verstorben 829) wurde erst 1437 von den Meriniden wiederentdeckt, welche ein großzügiges Mausoleum samt Moschee errichten ließen. Bis heute wird dieser heilige Ort von Fès von Pilgern besucht, er entwickelte sich zu einem bedeutenden Wallfahrtsort.

Weitere Läden in den Souks.

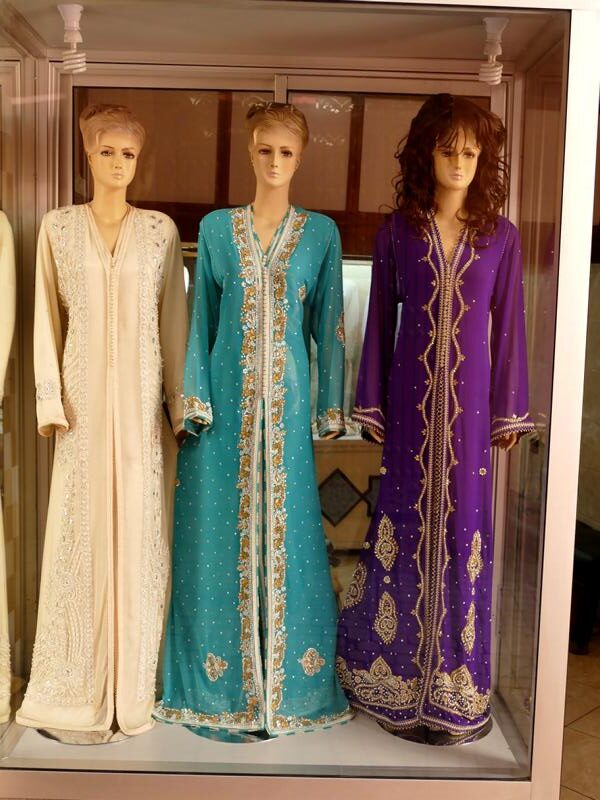

Läden mit traditioneller Kleidung,

Mit Intarsien versehene Holzdecken.

Garn zum Nähen in Säcken oder dekorativ aufgebaut.

Ein Mann an einem Webstuhl.

Mietshäuser

Landschaft mit alter Brücke.

Friedhof

Karren mit Maultier.

Zwei traditionell gekleidete Frauen mit Babys im Arm vor einem Stadttor.

Stadtmauer

Moderne Mietshäuser mit einer Schafherde davor.

Neubau einer Moschee

Moschee an einer Allee mit Palmen.

Weißstörche

Schafherde vor einer orange blühenden Wiese.

Hecke aus Kakteen.

Landschaft mit Bergen.

Händler mit Orangen am Straßenrand.

Traditionell gekleidete Frauen am Straßenrand

Händler am Straßenrand.

Ortschaft, Bauernhof, Olivenbäume.

-

Meknès: Ihr Name leitet sich vom Berberstamm der Miknasa ab, der den Ort ursprünglich besiedelte. Die gesamte Altstadt von Meknès wurde 1996 UNESCO-Weltkulturerbe. Ca. 600.000 Einwohner im Nordwesten Marokkos gelegen. Die Almoraviden erbauten im 11. Jahrhundert eine Festung, die lange Zeit den Angriffen der Almohaden standhielt, dann aber 1145 zerstört wurde. Die Festung und Moscheen wurden neu errichtet, bis die Meriniden die Stadt einnahmen. Die Stadt verfiel langsam, bis der Alawidensultan Moulay Ismail (ca. 1645-1727) von Fès hierher seine Hauptstadt verlegte. Nach seinem Tod wurde die Hauptstadt des Landes allerdings wieder nach Fès verlegt. Meknès ist eine der 4 Königsstädte Marokkos. Moulay Ismail war ein von Bau- und Prunksucht, bis hin zur Gigantomanie besessener Herrscher. Er gilt auch als der grausamste Despot in der Geschichte Marokkos. Mit einem Heer von 150.000 Soldaten, die in 76 über das ganze Land verteilten Festungen die Kontrolle ausübten, sorgte er für innere Sicherheit. Dies ermöglichte ihm, die Engländer aus Tanger zu vertreiben und die Spanier aus Larache und Mehdiya. Auch die Osmanen konnte er erfolgreich abwehren.

Eingang zu einer Markthalle.

Traditionell gekleidete Frauen an einer Bushaltestelle.

Platz mit modernen Wohnhäusern.

Straße mit modernen Wohnhäusern und einer Werbung von MacDonald.

Restaurant mit marokkanischen Fliesen und Decken aus Holz.

Orangenbäume als Straßenbäume, moderne Wohnhäuser.

Fahrt nach Volubilis, Blick über die Landschaft mit Olivenbäumen

Sendemast mit zahlreichen Nestern von Weißstörchen.

Ort auf einem Hügel, eventuell Moulay Idris.

Schafherde und Ziegen am Straßenrand. -

Volubilis: größte und schönste römische Ausgrabungsstätte Marokkos, westlich von Fès und nördlich von Meknès. Seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. Die sorgsam restaurierte römische Stadt war Kulisse für den Film „Die letzte Versuchung Christi“ von Martin Scorsese. Das genaue Gründungsdatum ist unbekannt. Bewohnt war der Bereich bereits im Neolithikum. Mit Sicherheit war sie zu Beginn der römischen Eroberungen (40-45 n. Chr.) Garnisonsstadt und erhielt 42 römisches Stadtrecht, da die Berber den Römern bei deren Eroberung geholfen hatten. Von da an war sie neben Tanger der wichtigste Ort der römischen Provinz Mauretania Tingitana, da sie zum Sitz der Prokuratoren (Gouverneure) wurde. Von hier wurde Olivenöl und Tiere für die Zirkusspiele in Rom, z.B. Löwen und Leoparden exportiert. Die Stadt hatte eine 2,5 km lange Stadtmauer und die Straßen waren rechtwinklig angelegt. In ihrer Blütezeit lebten hier ca. 10.000 Einwohner. Die Römer verloren Nordafrika im 5. Jahrhundert an die Vandalen. Volubilis wurde jedoch im Gegensatz zu vielen anderen Städten nicht aufgegeben. Die lateinische Sprache blieb hier sogar bis zur arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert in Gebrauch. 1874 wurde die Stadt durch den französischen Gelehrten Tissot wiederentdeckt.

Eingang durch das Südosttor.

Kleine Ausstellungshalle mit Karten und Fundstücken. Hier eine Karte des römischen Reichs.

Römische Fundstücke, korinthisches Kapitell

Blick über erste Mauerreste in die umgebende Landschaft. Im Hintergrund auf den Hügeln der Ort Moulay Idris.

Römische Straße, Zypressen, im Hintergrund größere erhaltene Ruinen.

Haus des Orpheus mit Resten von Säulen. Benannt nach dem Motiv des Bodenmosaiks. Es stellt in der Mitte den begnadetsten Sänger und Musiker Thrakiens dar, der mit seiner Leier wilde Tiere zähmen konnte.

Seetiere und die Göttin des Meeres Amphitrite auf ihrem von einem Seepferd gezogenen Wagen.

Weitere Mosaike

Ölmühle, rekonstruiert.

Basilika, ca. 217 erbaut. Ca. 42 x 22 m groß.

Auf dem Kapitell einer Säule direkt daneben ein Nest vom Weißstorch.Reste des Kapitols direkt daneben

Mosaik mit Fischen.

Mosaik mit einem Akrobaten, der rückwärts auf einem Pferd sitzt.

Caracalla-Bogen, erbaut 217.

Penis aus Stein, hier war ein Bordell.

Flachreliefs

Blumen

Bad im Norden der Stadt.Mosaik im Haus des Reiters

Blick über die Ruinen.

Korinthisches Kapitell

Blühender Fenchel

Landschft um Volubulis. Hier wurden Oliven und Weizen für den Export angebaut

Unerwartet weites grünes Land mit Schafherden und kleinen Häusern, Plantagen mit Olivenbäumen. -

Meknès:

Stadtmauer

Baustelle der neuen Moschee Moulay Ismail

Stadttor

Kleiner Platz mit Brunnen, Wohnhäusern und Läden.

Laden mit Türen aus Holz, Tieren aus Metall und Teppichen.

Schafwolle in Plastiksäcken.

Mehrere Kutschen, die zum Teil vor der Stadtmauer warten.

Durchgänge durch die Stadtmauer.Gauklerplatz (Place el Hédim) am Bab al Mansour

Das Tor bildet den prunkvollen Zugang zur ehemaligen „Ville Impériale“. Das Gelände umfasst Palast- und Residenzgebäude mit Park- und Gartenanlagen, umgeben von einer riesigen Mauer. Das meiste sind heute nur noch Ruinen. Das Tor wurde erst nach dem Tod Moulay Ismails (ca. 1645-1727) 1732 vollendet. Benannt wurde es nach dem ehemals christlichen Architekten „Manour el Aleuj“ = Manour der Abtrünnige. Die Schaufassade ist mit farbigen, gitterartigen Keramikfliesen dekoriert. Hier wurden früher öffentliche Gerichtsverhandlungen abgehalten und die Köpfe der Hingerichteten zur Schau gestellt.

Rechts daneben das kleinere Bab Jemaa en Nouar.

Gaukler und Artisten unterhalten Einheimische und Touristen für Geld.

Pferde und Ponys stehen als Fotomotive bereit.

Affen mit T-Shirts als Fotomotiv

Frau mit Kind auf einem Pferd, geführt von einem Mann.

Überall Stände mit Bekleidung und Kinderspielzeug.

Mann spielt Gimbri. Dies ist eine 1–1,5 Meter lange gezupfte Kastenhalslaaute mit drei Saiten in den Maghreb-Ländern Marokko, Tunesien und Algerien. Frauen tanzen dazu.

Schon etwas beschädigter öffentlicher Brunnen mit Fliesen und Mosaiken.

Details

Abends auf dem Gauklerplatz

Stände und Läden mit Kleidung, Schuhen, Drogerieprodukten, Kinderspielzeug, Stoffen und Wachstuch von der Rolle.

Streifen von Rinde, aufgewickelt zum Verkauf angeboten.

Gummistiefel, Turnschuhe

Verkaufswagen mit Brot.

Geschirr (Tajine, der typisch marokkanische kegelförmige Tontopf).

Stand mit Zuckerrohr

Einer der typischen Wasserverkäufer in seiner Tracht mit dem bunten Hut, von hinten.

Blick über den Platz bei untergehender Sonne.

Blick von der Terrasse eines Cafés, auf das Bab al Mansour und rechts daneben das kleinere Bab Jemaa en Nouar.

Pferd als Fotomotiv.

Schlangenbeschwörer in traditioneller Kleidung, der Djellaba, einer mit der Schlange in der Hand, der andere bläst ein Musikinstrument.

Sonnenuntergang über dem Gauklerplatz

Staatswappen von Marokko aus Lichtern.Blick aus dem Hotel am nächsten Tag

Eingang zu einer katholischen Kirche

Allee mit Palmen.

Blick auf Rabat und das Minarett der Großen Moschee.

Teppichknüpferei:

In der Eingangshalle ein Porträt des marokkanischen Königspaars, Mohammed VI. und Lalla Salma.

Frau beim Knüpfen eines Teppichs mit modernem Muster.

Frau beim Knüpfen eines Teppichs mit traditionellem Muster.

Fahrt Richtung Osten nach Rabat:

Gelb und orange blühende Landschaften, Felder und Olivenhaine auf dem Weg Richtung Atlantik.

Samenkapseln des Blauglockenbaumes.Korkeichenwälder und Korklager. Ein einzelner Baum kann während seines Lebens 100 bis 200 Kilogramm Kork liefern. Korkernten erfolgen alle neun bis zwölf Jahre.

Schafe zwischen Olivenbäumen am Straßenrand.

Lager von Kork. -

Rabat: seit 1956 Hauptstadt Marokkos. Rabat liegt direkt am Atlantik und ist neben Fès, Meknès und Marrakesch eine der vier Königsstädte Marokkos. Der Name geht auf „Ribat“, eine islamische Grenzfestung zurück, die Zanata-Berber im 10. Jahrhundert an der Flussmündung des Bou-Regreg errichteten. Im 12. Jahrhundert ließen die Almohaden dem Ort zu einer befestigten Stadt „Kasbah“ erweitern. Im 17. Jahrhundert wirtschaftliche Blütezeit, als es die unabhängige Piratenrepublik Bou-Regreg gab und zahlreiche Andalusier aus Spanien einwanderten. Seit der Jahrtausendwende entsteht am Bou-Regreg das großangelegte Bab el-Bahr-Projekt, mit dem das bisher unbesiedelte Flussufer zu einem kulturellen Zentrum machen soll.

Tankstelle, Lastkraftwagen und 2 Frauen am Straßenrand.

Lastkraftwagen beladen mit Holz.

Verzierte Straßenlaternen.

Traditionell gekleidete Frau und Mann von hinten am Straßenrand.

Werbung für die Erweiterung und Erneuerung der „Pont Al Fidae“.

Blick auf Baustelle mit Bagger und Brücke.

Neue Straßenbahn, die die Städte Rabat und das am anderen Ufer liegende Salé seit Mai 2011 verbindet

Mündung des Bou-Regreg mit kleinen Booten von Fischern und die Kasbah.

Almohadische Stadtmauer mit der Kasbah dahinter.

Stadtmauer.

Wohnhäuser, zum Teil abgebrochen.

Schafwolle

Historische Wohnhäuser, im Erdgeschoss Läden.

Laden für Mosaike und Fliesen.Laden für traditionelle Kleidung. Der Kaftan oder die Takchita dürfte das älteste Kleid Marokkos sein. Eine Takchita wird bei festlichen Anlässen getragen. Jedes Detail ist verwurzelt mit einer Region in Marokko: Die Nähte entsprechen dem Stil von Rabat. Silber- oder Goldfäden beziehen sich auf Fes, wo Silber und Gold bedeutende Charakteristika sind. Eine Takchita ist unerlässlich bei Hochzeiten oder Familienfeiern.

Historische, schon etwas beschädigte Häuser mit verschiedenen Bögen über Fenstern und Türen.

Restaurant im marokkanischen Stil.

Mit Reliefs verzierte Eingänge zu Häusern, Türen aus Holz mit Nieten.

Wandmalereien an einem Haus.Gräber auf einem Friedhof.

Stadtmauer.

Graffitis und Wandmalereien an der Ruine eines Hauses.

Männer und Frauen an einer Haltestelle,

Stadttor Bab El Had oder Porte du Dimanche: Es hat seinen Namen von dem Wochenmarkt, der im 12. Jahrhundert in seiner Nähe stattfand. Es ist der einzige Durchgang durch die Stadtmauer, der noch eine wichtige Rolle spielt, da er den Zugang zur südwestlichen Spitze der Medina ermöglicht.Almohadenmauer mit dem Bab El Had.

Die neue Straßenbahn.

Stadtmauer von Rabat umgibt die Medina [= Altstadt] und ist ungefähr 5 km lang. Im Jahre 1197 wurde sie unter den Almohaden-Herrschern erbaut. Einwanderer aus Andalusien (= Moriscos) ließen den nördlichen Teil der Mauer im 17. Jahrhundert durch eine neue Mauer abschließen.

Straßenhändler mit Nüssen, Zigaretten und Taschentüchern.

Bab Soufara = Botschaftertor + Tor zum Palastbezirk aus dem Bus heraus fotografiert.

Blüten des Korallenbaums.Moschee Ahl Fas, direkt gegenüber vom Königspalast, dazwischen ein riesiger Platz. Die Moschee wurde im 18. Jahrhundert vom alaouitischen Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah oder Mohammed III. (1710-1790) in Auftrag gegeben und inzwischen mehrfach renoviert.

Minarett.

Verzierte Straßenlaterne und das Minarett.

Blick über den weiten Platz in Richtung Königspalast.Eingang zum Königspalast. Es ist die Hauptresidenz von König Mohammed VI. (1963-). Bereits 1780 ließ Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah oder Mohammed III. (1710-1790) an dieser Stelle den ersten Palast anlegen. 1864 wurde mit dem Bau des heutigen Palastes begonnen, weitere Gebäude stammen aus dem 19. Jahrhundert.

Kanonenrohr und im Hintergrund die Moschee Ahl Fas.

Eingangstor zum Königspalast.

Details der Verzierungen am Eingangstor.

Soldaten der Palastwache.

Traditionell gekleideter Mann, in Djellaba, am Handy.

Minarett der Sunna-Moschee im Zentrum der Neustadt. Sie ist die größte Moschee Rabats und die erste mit Solarpanleenen auf dem Dach.Fahrt durch die Neustadt, vorbei am Wirtschaftsministerium, Landwirtschafts- und Fischereiministerium und ägyptischer Botschaft.

Mausoleum von Mohammed V. (1909-1961), dem Großvater des regierenden Königs. Er war bis 1957 Sultan und danach der erste König von Marokko. Er war es, der in den 1950er Jahren entscheidend dazu beitrug, dass Marokko 1956 von Frankreich in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Und so ist Mohammed V. auch bis heute noch ein in Marokko verehrter König.

Erbaut vom vietnamesischen Architekten Eric Vo Toan (1924-2004) in den Jahren 1961-1967. Es gilt als eines der schönsten Bauwerke islamischer Architektur der jüngeren Zeit.

An der Fassade des Mausoleums sind an den 4 Seiten Portale mit hufeisen-förmigen Torbogen. Die Außenwände sind im Almohanden-Stil dekoriert, analog zum gegenüber liegenden Hassan-Turm, mit dem es bewusst eine Achse bildet.

Das Mausoleum wird Tag und Nacht von Wachposten in altmaghrebinischer Uniform bewacht, z.T. auf edlen Araber-Pferden.

Podest aus Marmor mit Brunnen und marmornen kalligraphischen Schriftzügen.

Grabsaal: Dieser ist mit Mahagoni-Holz und Blattgold aus Deutschland belegt.

Von der mit Blattgold verzierten Zedernholzkuppel hängen bronzenen Lampen herunter. Sie erhellen das Mausoleum am Abend wie einen goldenen Schrein. Die Wände des Mausoleums sind mit 1200 qm Mosaik belegt. Dieses Mosaik enthält ca. 20.000 einzelne Steine, die von Hand verlegt wurden. In dem Sarkophag in der Mitte des Raumes, aus einem einzigen weißen Onyxblock geschnitten, ruht der Leichnam.

In einem anderen Sarkophag liegt sein Sohn, Hassan II, der Vater des jetzigen Königs. Er verstarb 1999. Auch der Bruder von Hassan II., Moulay Abdallah (gest. 1983) fand hier seine letzte Ruhe.

Der Fußboden des Grabsaals ist mit blauem Granit belegt. Dieser ist so poliert, dass man den Fußboden für Wasser halten könnte. Der Saal besitzt kunstvoll verzierte Marmorwände und eine mit Blattgold bedeckte Zedernholzkuppel.

Blick von der Terrasse des Mausoleums über den Baugrund der riesigen unvollendeten Moschee, die ab 1191 hier erbaut werden sollte. Sie sollte nach der Freitagsmoschee von Samarra im Irak, die größte Moschee der Erde werden. Dieses Bauvorhaben wurde nach dem Tod des Almohaden-Sultans Abou Youssouf Yakoub El Mansour (1199) aufgegeben und die Bauruine als Steinbruch verwendet.

Blick zurück zur nicht zugänglichen Säulenhalle des Mausoleums.Hassan-Turm: Wahrzeichen von Rabat. ist das unvollendet gebliebene Minarett der unvollendeten Moschee. Der aus Stampflehm errichtete Außenbau ist mit den Grundmaßen von ca. 183 × 139 m größer als alle anderen Moscheen des Mahgreb (Nordafrika). In Anbetracht der Grundmaße von knapp 16× 16 m sollte eine Gesamthöhe des Minaretts von über 80 Metern erreicht werden – seine heutige Höhe beträgt jedoch nur 44 Meter. Wie bei allen frühen Minaretten des Maghreb ist der untere Bereich des Turmschafts undekoriert. Der mittlere Bereich zeigt verschieden gestaltete Blendbögen, die auf gleicher Höhe angeordnet sind. Der obere Bereich sollte vollständig mit einem Rautenmuster überzogen werden.

Mobilfunkmasten in der Form einer Palme

Kuhreiher auf dem Bürgersteig.

Uferpromenade an einer kleinen Marina.

Straßenbahn und Frau.

Wohnhäuser, unten mit Läden und eine Werbung für Skoda.

Hockende Frauen und Männer mit Einkaufskarren.

Hauptpost

Balkon mit Metallgitter auf dem Tauben sitzen.

Fahrt am Atlantik entlang Richtung Casablanca, also Richtung Süden.

Moderne Wohnhäuser bzw. Mietshäuser

Weißstörche an einer Müllhalde und Zelte. -

Casablanca: größte Stadt Marokkos mit ca. 4 Millionen Einwohnern. Sie gilt als westlichste Stadt des Orients.

Seit dem 8. Jahrhundert eine nachweisbare Siedlung namens Anfa. Sie war lange Zeit Hauptort des Berberreichs der Berghouta. Im 12. Jahrhundert Eroberung durch die Almohaden. Entwickelte sich dann zu einem wichtigen Handelsplatz für Getreide und zu einem gefürchteten Stützpunkt für Piraten.

Ab Ende des 15. Jahrhunderts versuchten die Portugiesen wiederholt, Anfa einzunehmen. 1496 Zerstörung der Stadt durch die Portugiesen, 1575 Besetzung durch die Portugiesen, seitdem „Casa Branca“ = Weißes Haus als Name. 1755 schweres Erdbeben. Wenige Jahre danach durch den Alaouiten-Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah oder Mohammed III. (1710-1790) wieder aufgebaut. Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich spanische Händler in der Stadt nieder und nannten sie spanisch Casablanca.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung und löste Tanger als wichtigsten Hafen Marokkos ab.

Außenbezirke von Casablanca mit Minarett.

Haus in einem Armenviertel.

Traditionell gekleideter Mann in Djellaba.

Haus aus der Zeit des Jugendstil.

Tour de l’Horloge oder Glockenturm, befindet sich auf dem Place des Nations Unies, am Eingang zur alten Medina von Casablanca. Er ist 20 m hoch und wurde 1994 erbaut, als Ersatz für den Vorgängerbau von 1908, der 1948 wegen seines schlechten Erhaltungszustandes abgerissen wurde. Er hat die Form eines Minaretts und ist eine fast identische Kopie des ursprünglichen Turms, der als Beobachtungs- und Kontrollturm erbaut worden war.

Händler auf der Straße mit ihren Läden auf kleinen Karren oder Autos.

Detail einer historischen Fassade eines Hauses.

Graffiti, Wandmalereien mit Skeletten von Pferden an einer Hauswand.

Hauptbahnhof

Rick’s Café: berühmt durch den Film „Casablanca“. Eine US-Diplomatin ließ hier die Bar aus dem Film mit Humphrey Bogart neu entstehen.

Fahrt entlang der beleuchteten Uferpromenade zum Leuchtturm El Hank.

Lichterfahrt durch das nächtliche Casablanca:

Schmale Gasse mit 2 Kindern

Beleuchtete breite Strasse mit Palmen.

Blick über das Meer auf die beleuchtete Uferpromenade.

Leuchtturm El Hank bei NachtMoschee Hassan II. bei Nacht (Vater des jetzigen Königs), angestrahlt bei Nacht. Hier lag einst das Meerwasserschwimmbad, auf dem halben Weg zwischen Hafen und Leuchtturm. Zweitgrößter Sakralbau, nach der Moschee in Mekka. Zum Teil ragt sie in das Meer hinaus, gemäß der Vorstellung des Koran von Gottes Thron über dem Wasser. Für die Grundfläche musste eine 40.000 qm große Betonplatte gegossen werden und zwei riesige Wellenbrecher, für die oft bis zu 10 m hohen Wellen des Atlantik.

Entstanden anlässlich des 60. Geburtstag von König Hassan II. (1929-1999), 1993 fertiggestellt, im modernistischen maurischen Stil. Entwurf vom vormals in Marokko lebenden französischen Architekt Michel Pinseau (1926-1999). Das Minarett ist mit fast 210 m Höhe, das höchste der Welt.

Der gesamt Komplex um die Moschee hat eine Fläche von 9 ha. Dazu gehören eine islamische Schule, mehrere Hammams, ein Museum der marokkanischen Geschichte, Konferenzräume und eine der größten und umfangreichsten Bibliotheken des islamischen Raums. Bei Nacht leuchtet ein Laserstrahl von der Minarettkuppel in Richtung Mekka und ist bis in die Entfernung von 30 km sichtbar.

Imperial Hotel in Casablanca: Architekt Marius Boyer (1885-1947), erbaut 1934 im Stil Art Déco. Auftraggeber war die Ölfirma Shell, daher die Muscheln an der Fassade oben. Während des 2. Weltkriegs wurde das Gebäude von der US-Armee beschlagnahmt, um hier ihr Hauptquartier einzurichten.

Details vom Treppenhaus

Es haben sich hier viele Gebäude aus der Zeit des Jugendstils und der Zeit vom Bauhaus erhalten.

Detail eines Balkongitters aus Metall mit Tauben.

Hauptbahnhof am Tage.Moschee Hassan II. am Tage:

die zum Moscheekomplex gehörenden Gebäude, hier die Fassade der Bibliothek.

Detail der Fassade der Bibliothek.

Moschee eingeweiht nach 7-jähriger Bauzeit 1993. 2500 Arbeiter und 10.000 Handwerker schufen diesen Bau. 200 m lang, 100 m breit.

Minarett 25 m im Quadrat und 210 m hoch – damit auch der höchste Sakralbau der Welt. Auf dem Dach des Minaretts 3 goldene Kugeln – die größte hat einen Durchmesser von 3,8 m.

Kosten 0,5 Milliarden €, finanziert durch Spenden (lt. Wikipedia aus Steuergeldern) und Darlehen mehrerer westlicher Staaten. Bis zu 25.000 Personen finden in der Gebetshalle von 20.000 Quadratmetern Platz. Technische Besonderheiten sind ein sich automatisch öffnendes Dach, Fußbodenheizung in der Gebetshalle und ein grüner Laserstrahl, der nachts Richtung Mekka zeigt. Die Moschee darf auch von Nicht-Muslimen gegen Eintrittsgeld betreten werden.Im Bereich der Moschee sind 124 Brunnen, geschmückt mit Mosaiken, Säulen und Bögen. Die Mosaiken sind aus Zelliges-Kacheln, das sind handgemachte, natürliche Tonfliesen mit Ursprung im antiken mediterranen Raum und dem Nahen Osten.

Arbeiter bei der Anfertigung von Mosaiken an einem Brunnen.

Inneres: prachtvoll ausgestaltet mit Marmorfußböden, Kachelmosaiken, Schnitzereien aus Zedernholz und Kristalllüstern.Die Empore für Frauen

Das Dach öffnet sich

Detail des Fussbodens aus verschiedenen Marmorarten.

Detail der Wände mit Kalligraphien

Minbar = Kanzel

Durchblick durch Glas im Boden in andere, darunter liegende Räume.

Aufgang zur Frauenempore.

Eingangsbereich zum Hammam, welcher in Untergeschoss liegt.

Details der Wandgestaltung und der Decke.

Hammam unter der Moschee.

Detail eines Brunnens aus Marmor im Hammam.

Wasserbecken.

Blick über das Meer zum Leuchtturm El Hank am Tage.

Küstenstraße Richtung Leuchtturm.

Slums: allein in Casablanca gibt es immer noch schätzungsweise 111.500 Familien, die in den über 500 vollgestopften Slums leben.

Atlantikküste, hier mit felsigem Ufer.

Atlantikküste mit kleinem Aussichtspunkt.

An der Küstenstraße liegende Bars und Hotels

Atlantikküste mit Strand und Strandbars.

Moderne Wohnhäuser

Ältere Wohnhäuser.

Graffiti bzw. Wandmalerei an einer Hauswand.

Fenster mit aufgehängter Wäsche.

Historisches Hausfassade im Stil des Art Déco.

Allee mit Palmen.

Place Mohammed V.: Einer der beliebtesten Treffpunkte in Casablanca. Zahlreiche prächtige Bauwerke säumen den Platz.

Die Bauwerke rund um den Platz stammen aus der Epoche des französischen Protektorats, aus der Zeit zwischen 1920-1930. Die meisten Gebäude entwarfen die Architekten Henri Prost (1874-1959) und Robert Marrast. Sowohl europäische als auch maurische Stilelemente kann man an den Fassaden ausmachen. Teilweise sind die Gebäude auch im schmucken Art Déco-Stil errichtet.

Justizpalast

Gegenüber entsteht das Grand Théâtre von Casablanca, Entwurfs-Architekt Christian de Portzamparc (1944-). Werbeplakat.

Blick auf die Baustelle des Grand Théâtre. Davor ein riesiger Brunnen und Tauben.

Blick auf ein angrenzendes Gebäude, Menschen und zahlreiche Tauben.

Männer und eine Frau mit einem Mädchen füttern die Tauben.

Traditionell gekleidete Männer und Frauen auf einer Bank. Ein kleiner Junge fährt ein elektrisches kleines Auto.

Ungewöhnliches T-Shirt.

Demonstration mit Schriftbanner, marokkanischen Fahnen und einem Bild des Königs Mohammed VI.

Links neben dem Justizpalast das französische Konsulat mit mehreren marokkanischen Fahnen davor.

Vor dem Konsulat ein Denkmal des Marschalls von Frankreich Hubert Lyautey (1854-1934) als Reiterstatue.

Rechts daneben das Rathaus mit seinem auffälligen Uhrenturm. Es beherbergte einst das alte Polizeihauptquartier und wurde 1930 errichtet.

Wasserverkäufer in traditioneller Tracht.

Kleiner Lastkraftwagen mit Schaufensterpuppen auf der Ladefläche, Straßenbahn und Rathaus im Hintergrund.

Sportplatz „Education physique“

Reste einer Pergola aus Backsteinen unter Bäumen.

Alle Bäume voll mit Nestern von Kuhreihern.

Weg mit Bäumen am Boulevard Moulay Youssef.

Plakat mit Werbung für die Erneuerung des Parks der arabischen Liga.

Eingang zum Park der arabischen Liga, einer grünen Lunge inmitten der Stadt.

Häuser in Art Déco Stil und Jugendstil

Hauswand mit Schildern von Rechtsanwälten und Ärzten

Details der Fassaden von Häusern in Art Déco Stil und Jugendstil

Treppenhaus

Einfamilienhaus neben hohen Wohnhäusern.

Demolierte Briefkästen in einem Wohnhaus.

Häuser in Art Déco Stil und Jugendstil

Banque Al Maghrib

Konservatorium von Casablanca, Schild wieder in 3 Sprachen.

Traditionell gekleidete Frauen mit 3 Kindern, ein Kind auf dem Rücken.

Straßenleben, Männer sitzend unter einem Baum vor einem Café.

Historisches Hotel Excelsior.

Im Erdgeschoss ein Laden mit marokkanischem Kunstgewerbe, unter anderem riesige Kannen aus Metall.

Wartende Männer und Frauen am Straßenrand. Gebäude einer Bank im Hintergrund.

Ecke eines Hauses „International House“ mit zahlreicher Werbung für Fluglinien und Reiseunternehmen.

Schaufenster und Werbung eines Bekleidungsgeschäftes „Diamantine“

Modernes, architektonisch interessantes Hochhaus.

Häuser in Art Déco Stil und Jugendstil

Details der Fassaden und Eingangstüren.

Treppenhaus mit altem Fahrstuhl.

Kleiner Markt mit Markthalle, kleinen Cafés und Restaurants.

Stand mit Antiquitäten, Kunstgewerbe, Steinen, Versteinerungen und Schmuck.

Plakat des alten Kinofilms „Casablanca“.

Blick in die Markthalle, hinten ein Stand mit Austern.

Bild in der Markthalle vom marokkanischen König Mohammed VI.

Rückfahrt nach Marrakesch:

Plakat einer Sportveranstaltung „JOM“.

Händler mit Orangen am Straßenrand.

Kleiner Lastkraftwagen mit Möbeln und Matratze auf der Ladefläche.

Fassaden von Wohnhäusern.

Fassade eines Hochhauses, bemalt mit Blüten und Blättern.

Wiese mit Kühen.

Felder und Schafherde.

Felder und ein Karren mit 2 Maultieren.

Felder mit einfachen Lehmhäusern.

Die Landschaft wird immer karger, eine bunt bemalte Schule, dahinter Hügel.

Schafe und Ziegen mit ihren Hirten am Straßenrand.

Lehmbauten und ein weißes Minarett neben Felsen, im Vordergrund viele Kakteen.

Esel mit Futtersack vor einem Karren aus Holz.

Weite karge Landschaft, im Hintergrund Hügel.

Landschaft mit Hügeln und vereinzelten Felsen. -

Marrakesch: bekannt als „Rote Stadt“, „Ockerstadt“ oder „Perle des Südens“, ist eine Stadt im Südwesten Marokkos. Nach Casablanca und Fès die drittgrößte Stadt mit 2014 ca. 1 Millionen Einwohnern. Marokko als Bezeichnung für das ganze Land ging aus dem Stadtnamen Marrakesch hervor. Seit 1985 ist die Altstadt UNESCO Weltkulturerbe.

Gegründet 1070 durch Abu Bakr ibn Umar (?-1087), um der neuen Bewegung der Almoraviden (eine Berberdynastie) ein Zentrum zu geben. Abu Bakrs Nachfolger Yusuf ibn Taschfin (1009–1106) eroberte das heutige Nordmarokko und Andalusien und ließ Marrakesch zur Hauptstadt seines Reiches ausbauen. Unter seinem Sohn Ali ibn Yusuf ibn Taschfin (?-1143) wurde die Stadt erheblich erweitert und die bis heute erhaltene Stadtmauer errichtet. Im 12. Jahrhundert wurde die Stadt von den Almohaden erobert und teilweise zerstört. Nach bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen um die Macht in Marokko nahmen 1269 die Meriniden Marrakesch ein. Der Sieger Abū Yūsuf Yaʿqūb al-Mansūr oder Abu Yusuf Yaqub (ca. 1160-1199) gab schließlich Marrakesch als Hauptstadt zugunsten von Fès auf. Unter den Saadiern wurde Marrakesch, von 1554 an vorübergehend erneut, marokkanische Hauptstadt. Unter der nachfolgenden Dynastie der Alawiden, der auch das heutige Herrscherhaus entstammt, wurde erneut Fès als Regierungssitz ausgewählt.

Zimmer im Hotel

Blick in den Innenhof des Hotels

Blick in den Garten des Hotels

Pool

Eingangshalle mit geschnitzter Decke aus Holz.

Traditionell gekleideter Mann (Djellaba) im Hotel gießt Tee ein.

Graubülbül (afrikanischer Sperlingsvogel).

Werbung mit einem Dschinn

Zahlreiche Berühmtheiten haben sich in Marrakesch ein Zuhause geschaffen

Lastkraftwagen mit Holz.

Moderne Wohnhäuser. Zum Teil Orangenbäume als Straßenbäume.

Blick in einen Innenhof mit Gerümpel.

Blick auf die Ladefläche eines Motorrads. Darauf ein Mann und Obst und Gemüse.

Straßenbauarbeiten auf dem Weg zum Jardin Majorelle. Pflaster wird verlegt.

Straßenschild für die Rue Yves Saint Laurent.

Jardin Majorelle: benannt nach dem französischen Kunstmaler und Dekorateur Jacques Majorelle (1883 – 1962), der diesen kleinen, 4,9 Hektar großen, botanischen Garten in den 1920ger Jahren akribisch plante und anlegte. Später kaufte Yves Saint-Laurent (1936-2008) das Anwesen, zusammen mit seinem Lebensgefährte und Geschäftspartner Pierre Bergé (1930-2017). Sie ließen es umgestalten. 1997 gründete Bergé eine Stiftung, «The Majorelle Trust», die sich dauerhaft um den Erhalt der Anlage kümmern soll. Sie ließen den mittlerweile verwilderten Garten in mehreren Etappen wiederherstellen. Hier holte sich Saint Laurent seine Inspirationen für seine Kollektionen. Nach seinem Abschied vom Modegeschäft 2002 wurde die Villa und der Garten zu einem seiner Rückzugsorte. Nach seinem Tod im Jahr 2008 wurde seine Asche im Beisein von Mitarbeitern und Freunden im Rosengarten verstreut.

Plan des Gartens.

Eingangsbereich mit Brunnen, einer verzierten Mauer und Bambus im Hintergrund.

Weg durch einen Wald aus Bambus. Farbige Töpfe mit Pflanzen und das berühmte Majorelle-Blau an den Säulen eines Pavillons.

Pavillon

Farbenmeer, nicht zuletzt durch die berühmte kornblumenblaue Farbe (Majorelle-Blau), in der die Becken und der Wasserlauf gestrichen sind.

Impressionen vom Garten.

Kakteen.

Im hinteren Teil des Gartens liegt das blaue ehemalige Atelier Majorelles, ein Berber-Museum mit Stücken aus der Sammlung von Yves Saint-Laurent und ein kleines Café.

Gedenkstätte für Yves Saint-Laurent (1936-2008) mit einer Säule auf einem Podest.

Bambus

Wasserbecken mit Kois und farbigen Deckelvasen

Blüten des Judasbaums.

Tröge aus Holz und Körbe mit getrockneten Blüten, Tee und anderen Dingen.

Figuren aus silbernen Rohren.

King Kong aus Metall vor einem Laden.

Marokkanisches Teeservice auf einem Tablett.

Laden mit marokkanischem Kunstgewerbe und Schmuck.

Traditionell gekleidete Frau und Mann im Anzug mit Tagelmust, bzw. Tuareg-Schal.

Pferdekutschen, mit denen man Stadtrundfahrten machen kann.

Traditionell gekleideter Mann (Djellaba) auf einem Motorrad.

Frauen, zum Teil traditionell gekleidet an einer Haltestelle.

Stadtmauer

Traditionell gekleideter Mann in Djellaba.

Modern gekleideter Mann.

Verzierte Straßenlaterne

2 Frauen reiten auf Dromedaren, ein Mann fotografiert sie. In Hintergrund Reisebus von TUI.

Bab Agnaou, das prächtigste und älteste der 19 Stadttore. Es stammt aus der Zeit der Almohadendynastie (12. Jahrhundert). Über den Rundbögen ist ein Karree mit Inschriften aus dem Koran. Agnaou heißt schwarze Menschen, es war das Zugangstor für die Völker, die aus der Wüste kamen und dunklere Haut hatten als die Menschen aus Marrakesch. Das Bab Agnaou bildet die Grenze zwischen der Altstadt (Medina) von Marrakesch und dem ehemaligen Regierungsviertel (Kasbah); es hatte also keine Verteidigungsaufgaben zu erfüllen. Das Tor ist für Fahrzeuge gesperrt damit es in gutem Zustand bleibt.

Motorrad mit Ladefläche transportiert lange Rohre, Rollen und Kisten.

Oben auf dem Tor das Nest von Weißstörchen.

Stadtmauer.

Königliches Theater und Oper: entworfen vom toskanischen Architekten Charles Boccara (1940-), eingeweiht 2001 von König. Die Mischung aus arabischen und zeitgenössischen Stilelementen enthält ein Opernhaus mit 800 Plätzen und ein Open-Air-Theater mit 1200 Plätzen.

Arbeiter in einer Schmuckfabrik.

Zugang zu einem Hotel im marokkanischen Stil.

Inneres mit Speisesaal.

Sammler von Brennholz vor einer Lehmmauer.

Breite Allee mit Palmen und verzierten Straßenlaternen.

Blüten der Bougainvillea

Voll verschleierte Frau im Niqab, auf einer Bank

Eingangstor zum Park El Harti mit kleinen elektrischen Autos für Kinder.

Bougainvillea an einem Spielplatz mit großen Figuren von Dinosauriern.

Rosa Blüten

Hausammer, Vogel auf dem Boden

Alter Olivenbaum neben Fächerpalmen.

Bücherbus.

Gräser

Kakteen

Vogel auf einem Zweig.

Fahrt mit der Kutsche:

Eingangsportal zu einem Hotel.

Minarett der Koutoubia-Moschee.

Kleine Straße mit Läden in der Altstadt.

Kutschen bei der Durchfahrt durch ein Stadttor.

Minarett und Mauer der Moulay Al Yazid Moschee aus dem 12. Jahrhundert.

Djemaa el Fna ist der zentrale Marktplatz von Marrakesch. Im Arabischen heißt Djemaa el Fna etwa „Versammlung der Toten“. Dieser Name rührt daher, dass die Sultane zur Zeit der Almohaden den Platz als Hinrichtungsstätte nutzten und aufgespießte Köpfe hier zu Schau stellten.

Abends herrscht hier ein wildes Treiben mit Gauklern, Schlangenbeschwörern, Geschichtenerzählern, Wahrsagerinnen, sowie Künstlern und Musikern aller Art. Es gibt Verkaufsstände, an denen kulinarische Spezialitäten der Region gereicht werden. Dieser Kulturraum wurde 2001 als erster Ort in die neu geschaffene UNESCO-Liste der „Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ aufgenommen.

Einer der typischen Wasserverkäufer in seiner Tracht mit dem bunten Hut, von hinten.

Schlangenbeschwörer mit seinem Blasinstrument.

Stände mit Trockenobst, Datteln und Feigen.

Viele Menschen in traditioneller und moderner Kleidung.

Stände mit Tüchern, Schals, Bekleidung, Kosmetik, Arganöl. Dazwischen kleine Tische zum Tee trinken.

Stand mit zwei traditionell gekleideten Männern (Djellaba) mit Kosmetik, Arganöl, aufgewickelter Baumrinde, Gewürzem und vielem mehr.

Hüte und aufgeschichtete rote Fez.

Schlangenbeschwörer mit Blasinstrument und Trommel.

Kutschen.

Traditionell gekleidete Frauen sitzen am Rand.

Kleine Jungen können in kleinen elektrischen Autos fahren. Vater mit Kinderwagen.

Wasserverkäufer in ihrer traditionellen Tracht vor den Mauern der Koutoubia-Moschee.

Platz vor der Koutoubia-Moschee mit einer alten Kanone.

Koutoubia-Moschee oder Moschee der Buchhändler (weil sich hier der Souk der Buchhändler befand) und die größte Moschee von Marrakesch. Sie stammt aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts und ist damit eine der ältesten Moscheen Marokkos. Überwiegend aus Stampflehm erbaut, von Künstlern und Handwerkern aus dem maurischen Andalusien. Sehr wechselvolle Baugeschichte. Das 77 m hohe Minarett von 1199 ist das Wahrzeichen der Stadt und des gesamten Landes.

Das Minarett mit dem bekrönenden Kugelschaft (jamur) wirkt wegen der fehlender Gliederungselemente beinahe monolithisch. Die wohl ursprünglich symbolische Bedeutung des „jamur“ ist nicht mehr bekannt. An dem seitlichen ‚Galgen‘ würde früher vor dem Freitagsgebet und an religiösen Feiertagen die grüne Fahne des Propheten gehisst. Das Minarett misst 12,8 m im Quadrat. Es ist aus grob behauenen Sandsteinblöcken gebaut. Im unteren, der Stadt zugewandten Dekorfeld findet sich eine einfache mittlere Fensteröffnung mit zwei seitlichen Blendfenstern. Die weiteren Dekorfelder sind wegen der im Inneren umlaufenden schrägen Rampen, in unterschiedlicher Höhe angeordnet. Der oberste Bereich des Turmschafts zeigt dagegen in gleicher Höhe angeordnete Fenster mit vereinheitlichter Einfassung. Die Brüstung der Plattform ist − weithin sichtbar und erstmals im Maghreb auftretend − mit einem umlaufenden ca. 2 Meter hohen geometrischen Keramikmosaik geschmückt; darüber verläuft ein Zinnenkranz. Der Laternenaufsatz ist auf allen vier Seiten gleich gestaltet, eine Rippenkuppel bildet den Abschluss.

Anders als die meisten marokkanischen Moscheen ist sie nicht von anderen Gebäuden eng eingebaut und liegt etwas abseits der Medina, umgeben von Freiflächen und Gärten mit Palmen. Die Grundmaße der etwa 25.000 Gläubige fassenden Moschee betragen ca. 90 × 60 Meter. Neben der Moschee sind noch die Säulenreste des zerstörten Vorgängerbaus zu erkennen.

Anzeigetafel für die Photovoltaik-Leistung und produzierte Energie, sowie die eingesparte CO2-Emissionen. Die Koutoubia-Moschee ist Teil eines staatlichen, vom König iniziierten Förderprogramms, das die Umrüstung von Gotteshäusern in ganz Marokko auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien zum Ziel hat.

Blick in das Innere.

Vor der Moschee ein Buchhändler mit Ausgaben des Koran, einem Foto von König Mohammed VI. und gestrickten Kappen. -

Fahrt durch Palmenhain um Marrakesch, Richtung Atlantik:

Traktor auf dem Feld mit vielen Kuhreihern.

Sitzende Gruppe von Männern am Straßenrand.

Schafherde mit Hirten in Djellaba vor Bougainvillea.

Arabische Schrift, geschnitten aus Buchsbaum, vor einem modernen Gebäude.

Laden mit Versteinerungen und Drusen, Tischplatten aus Versteinerungen, Geschirr, Tajine-Töpfen, marokkanischen Lampen.

Wohnhäuser mit traditionell gekleideten Frauen davor.

Berg mit Sendemasten.

Traditionell gekleidete Frauen am Straßenrand.

Läden und ein Café mit zahlreichen Motorrädern davor.

Die „Stadt der alten Autos“.

Karren mit Gemüse mit Maultier.

Straße mit Läden und zahlreichen Leitern, Satellitenschüsseln und anderem Zubehör zum Bauen, welches am Straßenrand gelagert wird.

Männer, zum Teil in Djellabas, stehen am Straßenrand.

Ein Stand mit Obst und Gemüse am Straßenrand.

Wohnhäuser, im Erdgeschoss mit Läden.

Alte Autos, zum Teil ohne Reifen vor Läden, ein Mann auf Motorrad in Djellaba.

Lager von zusammengebundenen Schilfbündeln und Holzstämmen.

Alte Autos vor einer Werkstatt.

Ein Hirte in Djellaba mit Schafherde am Straßenrand.

Neue, aber in traditionell marokkanischem Stil erbaute Wohnhäuser.

Weite flache Landschaft, fast ohne Vegetation.

Haus zwischen Feldern.

Kleiner Karren mit Süßigkeiten, davor sitzen mehrere Jungen an einer Mauer.

Mehrere Läden mit Haushaltswaren, Gasflaschen an der Straße.

Vor den Läden mehrere Motorräder, dazwischen ein Esel.

Trockenmauern, dahinter ein kleines Wohnhaus.

2 traditionell gekleidete Frauen mit einem Maultier am Straßenrand.

Arganbäume

Früchte am Arganbaum.

Gelbe Blüten an einem Baum.

Frauen bei der Produktion von Arganöl.

Dromedar mit Sattel. -

Blick auf Essaouira von einem Aussichtspunkt. Vollständig erhaltenes Beispiel für eine befestigte Hafenstadt des späten 18. Jahrhunderts. Vor der Unabhängigkeit Marokkos wurde die Stadt auch Mogador genannt. Dieser Name geht vermutlich auf die Portugiesen zurück und wird heute nur noch für die vorgelagerte Insel verwendet. Die gesamte Altstadt wurde im Jahr 2001 in der UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen.

Der Ort war eine phönizische Gründung (mindestens seit dem 7. Jahrhundert v. Chr.) mit dem Namen Migdol. Später wurde es von den Puniern und den Römern beherrscht. Historische Quellen lassen vermuten, dass es sich hierbei um die bei Plinius erwähnte „Purpurinsel“ handeln könnte. Die Phönizier sollen hier Purpurschnecken gezüchtet haben. Neueste Grabungen lassen vermuten, dass es sich hier um den äußersten Außenposten der antiken Welt handeln könnte.

Hafenanlagen stammen noch aus dem 18. Jahrhundert.

Dromedar mit Sattel.

Reisebus, Touristen und ein Dromedar mit Sattel mit seinem Führer.

Rundblick über die Stadt.

Essaouira:

Stadttor.

Strand.

Strand mit Pferden und Dromedaren zum Reiten.

Strand mit modernen Wohnhäusern im Hintergrund.

Sqala du Port, eine Artillerieplattform direkt am Hafen.

Flache Gebäude am alten Hafen.

Sqala du Port, eine Artillerieplattform direkt am Hafen.

An Land liegendes altes Boot.

Reisegruppe auf dem Weg zur Sqala du Port und dem daneben stehenden Porte de la Marine oder Bab el Marsa

Auf dem Strand liegen blaue Fischerboote.

Porte de la Marine oder Bab el Marsa: 1769/70 errichtet. Die Inschrift auf Arabisch, die die Fassade schmückt, sagt: „Gelobt sei Gott. Diese Tür, die von den glorreichen Königen Sidi Mohammed ben Abdallah angeordnet wurde, wurde im Jahr von seinem Diener Ahmed Laâlaj erbaut 1184H / 1770.“

Hafenmauern, Trockendock, Fischerboote im Wasser und zahlreiche Netze am Ufer.

Innerhalb des kleinen rechteckigen Hafenbeckens zahlreiche blaue Fischerboote.

Historische Brücke über die Zufahrt zum Hafen und zur Artillerieplattform Sqala du Port.

Arbeiter und Möwen am Ufer.

Blau-weiße Stände für den Verkauf von Fisch.

Felsen direkt neben dem Hafen.

Blick über das felsige Ufer auf den Sqala du Port.

Möwen auf der Mauer am Ufer.

Mit Schalen von Orangen dekorierter Stand für frisch gepressten Saft.

Die ebenfalls im 18. Jahrhundert angelegte Medina, mit ihrem gradlinig verlaufenden, sich rechtwinklig kreuzenden Straßen, ist untypisch für Marokkos Altstädte. Die massiven Festungsmauern erinnern an den Festungsbaumeister von Ludwig XIV. Vauban. Tatsächlich stammt der regelmäßigen Grundriss, von dem gebürtigen Franzosen und Gefangenen Théodore Cornut (1700-1750). 5 Jahre schufteten bis 1765 tausende Mitgefangene für die Entstehung der „Wohlgeplanten“ im Auftrag von Sultan Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah oder Mohammed III. (1710-1790).

Uhrenturm an der Stadtmauer.

Stadttor.

Weiße Katze.

Schmale Gassen ohne Autos in der Medina.

Laden mit Haushaltswaren und Tieren aus Metall.

Kurze Jacken im Stil der Djellabas.

Laden mit Andenken und ein Stand mit Zuckerrohr.

Alte Teekannen mit Metallteilen zu Vögeln zusammengefügt.

Laden mit bunt bemalten Tonnen mit getrockneten Blüten, Samenständen und Gewürzen.

Laden mit Taschen aus Stoff, Tüchern und Decken.

Rückweg Richtung Uhrenturm.

Galerie aus Arkaden mit zahlreichen Läden.

Markthalle mit einem Fischstand.

Laden mit Gewürzen, getrockneten Blüten, Tee, Zigaretten und Kosmetika.

Fleischerei.

Laden mit Schüsseln, in denen Oliven und verschiedene andere Dingen zum Essen zu Kegeln kunstvoll aufgestapelt sind.

Laden mit sußem Gebäck in Kartons.

Straße mit alten, hohen Wohnhäusern und Läden im Erdgeschoss.

Laden mit Datteln, Feigen und Trockenobst.

Erdbeeren, kunstvoll präsentiert.

Reste der Mellah, des alten jüdischen Viertels. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert war Mogador / Essaouira der einzige Hafen (außerhalb von Tanger), der für den europäischen Handel geöffnet war. Dieser geschützte Handelsstatus zog britische Kaufleute an, die sich in der Kasbah und einer großen jüdischen Gemeinde niederließen, 40% der Stadtbevölkerung waren Juden, es war also keine Minderheit im klassischen Sinne. Die alten Häuser zerfallen, verursacht durch das Wetter und die See oder den Diebstahl der hölzernen Fußbodenbretter.

Graffiti bzw. Wandmalerei.

Synagoge des Rabbiners Chaim Pinto (1748-1845). Er war der führende Rabbiner an der Synagoge. Jährlich zum Jahrestag seines Todes pilgern Juden aus der ganzen Welt zum Gebet an sein Grab auf dem jüdischen Friedhof von Essaouira. Rabbi Pintos Anhänger und Nachkommen haben weltweit eine Reihe von Synagogen, darunter das Pinto Center in Los Angeles gegründet.

Eingangsbereich der Synagoge.

Blick in den Gebetsraum der Männer.

Toraschrein.

Gebetsraum der Frauen mit Sofas.

Rundgang durch die Mellah: Judenstern über den Türen der jüdischen Häuser.

Schilder und Flachrelief an der Wand eines Hammam.

Steinerne Bögen über einer schmalen Gasse.

Gewölbter Durchgang unter einem Haus.

Arabische Schrift aus Metall an einer Wand.

Zurück an der Stadtmauer mit vielen Motorrädern davor und ein Mann in Djellaba.

Blick in eine Gasse mit steinernen Bögen.

Esel am Straßenrand.

Fußball spielende Jungen zwischen Mauern und Sandhügeln.

Moschee.

Traditionell gekleidete Frauen und ihre Kinder am Straßenrand.

Pool im Hotel.

Eingangstor zum Hotel.

Kleiner Innenhof im Hotel.

Detail der typisch marokkanischen Dekoration

Mit Blüten gefüllter Brunnen im Hof des Hotels.

Kunstvoll gestaltete Decke im Hotel.

Lampe aus bemaltem Glas und Metall.

Blick in den Garten eines Hotels mit künstlichen Felsen beim Pool.

Blick auf die umliegenden Gebäude des Hotels.

Vogel, Graubülbül am Stamm einer Palme.

Künstliche Felsen am Pool und Garten des Hotels.

Eingangshalle des Hotels im marokkanischen Stil.

Blick in die Decke mit Kandelaber.

Sitzecken.

Kaputte Figur eines marokkanischen Wasserverkäufers

Blüten einer Palme.

Singender Star auf dem Stumpf einer Palme.

Blütenknospen an einem Kaktus.

2 traditionell gekleidete Männer von hinten.

Kornfeld mit großen Abständen zwischen den Pflanzen.

2 Dromedare mit Reitern von hinten. Im Hintergrund große traditionell gebaute Hotel-Anlage.

Trauben von kleinen runden Früchten an einem Baum.

Französischer Campingplatz in der Nähe des Hotels mit Garten und Pool.

Blick in das Toilettenhaus. -

Marrakesch:

Straße mit Läden

Laden mit bunt bemalten Tonnen mit getrockneten Blüten, Samenständen und Gewürzen.

Maultier zieht Wagen, der mit Säcken voll beladen ist. Im Hintergrund Häuser mit Läden.

Laden mit bunt bemalten Tonnen mit getrockneten Blüten, Samenständen und Gewürzen.

Palais El Badi: ehemals die größte und schönste Palastanlage des Maghreb, heute ein gewaltiger Ruinenkomplex. Der Name „El Badi“ = der Unvergleichliche = einer der 99 Beinamen von Allah, zeugt noch von seiner einstigen Schönheit. 1578 ließ Sultan Ahmed El Mansour (1578-1602/03) auf einem 18 Hektar großen Gelände, wahrscheinlich von einem andalusischen Architekten, einen prunkvollen Palast errichten. Innen mit Marmor und Onyx versehen, mit feinsten Mosaiken, Stuckdecken und Schnitzereien aus Zedernholz, Intarsienarbeiten und Gold. Die Arbeiten waren 1603, beim Tod des Sultans noch nicht abgeschlossen.

Bereits ein knappes Jahrhundert später, wurde der Palast wieder zerstört, als Mulai Ismail (ca. 1645-1727) von 1696 an 10 Jahre lang den Palast als Steinbruch für seine Bauvorhaben in Meknès benutzte. Gleichzeitig wollte er die Kunst der gehassten Saaditen zerstören.

Grundriss des Palais El Badi.

Weißstorch

Das gesamte Areal (ca. 135 x 110 m) ist von einer hohen Mauer aus Stampflehm mit Ecktürmen umgeben. Hier eines der wenigen Eingangstore. Auf ihr überall Nester von Weißstörchen.

Grundriss des Gästehauses

Blick in die Reste des Gästehauses, in dem sich Reste von Mosaiken erhalten haben.

Innenhof mit riesigem rechteckigem Wasserbecken, umgeben von Grünanlagen. In den Ecken vier große Pavillons.

Von den ehemals an die Mauer angelehnten Bauten ist nicht mehr viel erhalten. Der gesamte Innenhof war in vier Segmente unterteilt. In Vertiefungen wurden hier Obstbäume und duftende Blütenstäucher angepflanzt.

In der Mitte der Wand im Osten stehen die Reste des Audienzsaals.

Blick über die Gärten zum Nordwestbau, der Koublat al Hamsinija = Pavillon der 50. Hier sind noch relativ viele Reste erhalten.

Auf dem Gelände wird weiterhin die erhaltene Minbar, die einst in der Koutoubia-Moschee stand, ausgestellt. Die hölzerne Gebetskanzel wurde 1137 im spanischen Cordoba gebaut — an ihr zeigt sich die präzise Pracht des maurisch-andalusischen Kunsthandwerks.

Nest eines Weißstorches auf dem Dach der minarettlosen Moschee des Palais.

Erhaltene Mosaike auf dem Fußboden.

Blick über das große,langgestreckte zentrale Wasserbecken.

Renovierter Eingang zum Koublat al Hamsinija = Pavillon der 50.

Blick von der Aussichtsterrasse auf die umgebenden Häuser und Dachterrassen. Im Hintergrund das Minarett der Koutoubia-Moschee.

Blick von oben auf den Innenhof und die umgebenden Gebäude.

Blick zum Ausgang und den im Hintergrund liegenden königlichen Palast.

Souks: die Souks in Marrakesch sind die ausgedehntesten in ganz Marokko. Die einzelnen Handwerke oder Warensorten haben ihren eigenen Souk.

Kleine Straße mit zahlreichen Läden.

Laden mit getrockneten Gewürzen und Kräutern in Körben.

Kleiner Karren mit Stand für Datteln, Obst und Feigen.

In den schmalen Straßen Stände für Andenken.

Stand mit Datteln und Feigen.

Straße mit Läden für Möbel, Sitzpolster und Griffen für Schränke.

Verkaufswagen mit Obst und dem Angebot Saft zu pressen aus Orangen, Pampelmusen, Zitronen oder gemischten Obstsäften.

Stand mit Trockenobst, Datteln, Feigen und Nüssen.

Gang im Souk mit Taschen, Bekleidung, Lampen und anderen Andenken.

Laden mit marokkanischem Kunsthandwerk und Lampen.

Laden mit aufgehängten Schals und Tüchern.

Karren mit einem Esel.

Blick in einen Laden mit Schmuck.

Enger Gang im Souk mit Taschen und Schuhen.

Gang mit Tüchern und Teppichen.

Verkaufshow für Arganprodukte: Den Arganbaum gibt es seit 80 Millionen Jahren. Im Tertiär bedeckte er wahrscheinlich große Flächen in Nordafrika und Südeuropa, im Quartär schrumpfte sein Verbreitungsgebiet aufgrund der klimatischen Abkühlung auf einige wenige Gebiete im Süden Marokkos, Algeriens und im Norden Mauretaniens. Heute wächst er beinahe nur noch auf ca. 820.000 Hektar im südwestlichen Marokko – ein Gebiet, das von der UNESCO im Jahr 1998 zusammen mit anderen Flächen zum Biosphärenreservat erklärt wurde. Die jahrhundertealten Kenntnisse und Praktiken zur Nutzung des Baumes und seiner Früchte wurden im November 2014 als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

Der Arganbaum ist eine mit Dornen versehene, verholzende Pflanze mittlerer Größe, mit Wuchshöhen von bis zu 12 Meter. Der Arganbaum hat eine Lebenserwartung von 250 bis 400 Jahren.

Das Arganöl wird aus der Frucht des Arganbaums gewonnen. Die Verarbeitung beginnt mit der Entfernung des trockenen Fruchtfleischs; dann werden die äußerst harten Kerne von Hand mit Hilfe von zwei Steinen aufgeschlagen, um die darin enthaltenen Samenplättchen herauszulösen. Das trockene Fruchtfleisch und die Schalen der Kerne finden zumeist als Brennmaterial im Küchenherd Verwendung. Argan-Öl wird durch Mahlen herausgepresst. Zur Herstellung von einem Liter Arganöl werden etwa 30 kg Früchte (etwa 4,5 kg Kerne) benötigt.

Tafel mit dekorativen Magneten.

Straße mit vielen Händlern mit ihren Karren mit Obst, dem Minarett einer Moschee und Autos.

Beschläge für Möbel aus Metall, Griffe, Türklopfer und Haken.

Silbernes Lesepult für den Koran.

Schaufenster eines Zahntechnikers mit Gebissen.

Laden mit Stoffen für Kissen, Polster und Gardinen.

Straßenkreuzung mit Blick in eine belebte Einkaufsstraße. Oben auf den Häusern Terrassen von Restaurants.

Straße mit einem Händler, der Brot von einem Karren verkauft.

Laden mit bunt bemalten Tonnen mit getrockneten Blüten, Samenständen und Gewürzen.

In den schmalen Gassen Motorräder, Fleischerei.

Laden mit Schuhen.

Laden mit Gewürzen, Kosmetika, Tee, Arganöl

Laden mit Teppichen, geschnitzten Türen aus Holz.

Laden mit traditioneller Kleidung für Frauen.

Laden mit kunstvollen Kästchen, Schachbrettern und Backgammonspielen mit Intarsien aus Perlmutt und verschiedenen Holzarten.

Laden mit Gimbris, den 1–1,5 Meter langen, zu zupfenden Kastenhalslauten mit drei Saiten.

Altes Rundbogentor mit eisenbeschlagenen Türen.

Blick in den Souk der Metallarbeiter, vorne Aluminium, dahinter Messing, zum Teil kunstvoll bearbeitet.

Tierfelle zum Trocknen ausgelegt.

Laden mit getrockneten Blüten und Blättern in Körben, darüber auf Holzstäbe aufgewickelte getrocknete Baumrinde, gefärbte Wolle, Andenken.

Motorrad mit Ladefläche, beladen mit Säcken mit Gemüse, hier Artischocken.

Gasse im Souk, Mann in Djellaba auf Fahrrad und 2 traditionell gekleidete Frauen.

Gasse mit Tierhäuten. Großes Fell eines Zebras.

Kleine Gasse mit abgestellten Motorrädern und Fahrrädern.

Laden mit traditionellem Schmuck und Kleidung für Frauen, Tüchern und Andenken.

Auf dem Boden sitzender Händler mit Haushaltswaren und Eiern, traditionell gekleidete Frau.

Kleiner Stand mit Andenken und traditioneller Kleidung. Stoffbahnen im Majorelle-Blau.

Blick in den Eingangsbereich einer Moschee mit orange-gelben Bast-Teppichen im Sockelbereich.

Hauswand mit aufgehängten Teppichen.

Laden mit Lampen und Laternen aus Metall.

Farbige Puzzle aus Holz für Kinder.

Platz mit zahlreichen kleinen Lastkarren für den Transport von Waren. Dahinter das Minarett einer Moschee.

Breiter Weg in einem überdachten Markt.

Laden mit traditioneller Kleidung für Frauen.

Medersa Ben Youssef: ehemalige Koranschule. Ursprünglich Mitte des 14. Jahrhunderts auf Veranlassung Abou el Hassans errichtet, heutige Gestalt durch den Neubau, den der Saaditen-Sultan Abdallah al-Ghalib oder Moulay Abdallah el Ghalib (1517-1574) 1564/65 errichten ließ. Sie war damals die größte und wichtigste Koranschule des gesamten Maghreb. Bis zu 900 Studenten sollen hier studiert haben. Erst 1960 wurde der Unterrichtsbetrieb eingestellt.

Aufriss des Gebäudekomplexes.

Fassade der Bibliothek

Prunkvoll verzierter Tordurchgang.

Blick in die Decke.

Langer Flur mit bemalten Holzdecken und dazwischen liegenden kleinen Lichthöfen.

Blick in einem Lichthof in die obere Etage mit den Innenbalkonen.

Lichtkuppeln über den Lichthöfen.

Verzierte Decken mit Schnitzereien aus Holz.

Innenhof mit rechteckigem Wasserbecken aus Marmor. Man betritt den Innenhof durch ein reich geschnitztes Portal aus Zedernholz. Im Sockelbereich kunstvolle Mosaike.

Die Längsseiten des Hofes werden von Galerien gesäumt, deren Pfeiler einen Aufbau aus geschnitztem Zedernholz tragen. Im unteren Bereich bunte Fayencemosaiken, dazwischen wunderschöne Gipsstuckaturen.

Dem Eingang gegenüber liegt der Gebetssaal, der durch Marmorsäulen in 3 Schiffe untergliedert ist. Über dem Zentralraum eine mit Stuckwerk aus Stalaktiten reich verzierte Kuppel mit kleinen Fenstern aus durchbrochenem Gips.

Grundriss der ersten Etage mit den Zimmern der Schüler.

Im 1. Stock lagen die Zimmer der Studenten. Sie ordnen sich um kleine Innenbalkone an, durch die sie teilweise Licht erhalten. Nur die Zimmer zum Innenhof besaßen eigene Fenster.

Blick aus einem dieser Fenster auf den Innenhof.

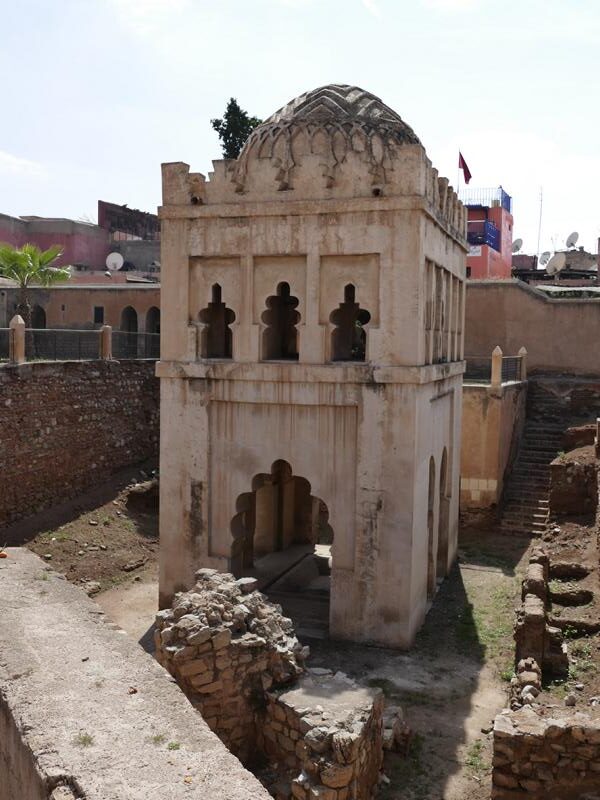

Almoraviden-Kuppel, 1120-30 erbaut, ist das einzige erhaltene Baudenkmal der Almoraviden in ihrer Hauptstadt. Rechteckiger Kiosk 7,30 x 5,50 m, 12 m hoch. In ihm befindet sich ein Becken für Waschungen. Die geometrische Strenge des Äußeren bildet einen Gegensatz zum blumigen Inneren. Die Dekoration ähnelt den zur gleichen Zeit entstandenen Kuppeln in Córdoba und sind erste Tendenzen der sogenannten spanisch-maurischen Kunst.

Nach ihrer Errichtung wurde die Koubba Almoravid mehrfach umgebaut, besonders im 17. und 19. Jahrhundert. Wiederentdeckt wurde dieses historische Kleinod erst im Jahr 1948 und „ausgegraben“ vier Jahre später. In der Zwischenzeit war es von einem zur Ben-Youssef-Moschee gehörenden Außengebäude versteckt worden.

Rathaus von Marrakesch.

Stop-Schild an verzierter Straßenlaterne.

Stadtmauer

Kleiner Park mit Palmen. Dahinter moderne Wohnhäuser mit großen Balkonen.

Motorräder und Motorroller bei einer Vermietung.

Skulptur aus Felgen von Fahrrädern.

Fahrer auf Motorrad mit Rolle eines Zauns aus Bambus zwischen den Beinen.

Schülerinnen in Schuluniform, weißer Kittel, schwarze Hosen. Schlange von Schülerinnen vor dem Tor zur Schule mit Schild in Tifinagh (die Schrift der Berber) und arabisch.

Naive Malereien zum Umweltschutz an einer Mauer.

Dromedare zum Reiten, warten auf Kundschaft unter Palmen.

Touristen auf Dromedaren.

Golfplatz. In Hintergrund hohe Berge.

Schneebedeckte Berge des hohen Atlas, davor die „Skyline“ von Marrakesch.

Palais de la Bahia: erbaut Ende des 19. Jahrhunderts von Si Moussa, dem Großwesir von Sultan Sidi Mohammed Ben Abd er Rahman oder Mohammed IV. (1803-1873) und seinem Sohn Si Ba Ahmed ibn Musa (1840-1900).

Bauzeit 7 Jahre. Marokkanischer Architekt El Haj Mohammed Ben Mikhi el Mifioui und der französiche Ingenieur Erckmann, erbaut im andalusisch-maurischer Stil. Gelände 8 Hektar groß. Nach einem 120 m langen Vorhof, erstreckt sich ein Gebäudekomplex aus ineinander verschachtelten Räumen, Höfen und Sälen mit 150 Räumen. Die heutige Ausstattung des Palastes weist nur noch einen Bruchteil seiner ehemaligen Pracht auf. Sultan Mulai Abd al-Aziz (ca. 1880-1943) ließ ihn nur wenige Stunden nach dem Tod von Si Ba Ahmed ibn Musa ausrauben. In der Protektoratszeit wurde er von den Franzosen als Verwaltungsgebäude, später als Wohnsitz des Generalresidenten und auch als Gästehaus der Regierung genutzt.

Außerdem war er Schauplatz für Filme wie „Der Wüstenlöwe“ oder „Lawrence von Arabien“. Bis in die heutige Zeit gilt der Bahia Palast in Marrakesch als einer der schönsten Paläste Marokkos und wurde daher von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Grundriss der Palastanlage. Unten direkt an den langen Eingangshof anschließend der Petit Riad. Darüber der sog. Petit cour. Oben rechts der Cour d’honneur und links daneben der älteste Teil des Palastes, der Grand Riad. Der labyrinthische Grundriss des Schlosses, der keinen klaren einheitlichen Plan erkennen lässt, ist darauf zurückzuführen, dass es über viele Jahre in verschiedenen Etappen stückweise ausgebaut wurde.

Kleiner Hof, der in den Petit Riad führt.

Petit Riad: französische Informationstafel mit Grundriss

Innenhof mit Garten aus Bananenstauden, Orangenbäumen und Jasmin. Um diesen Hof herum liegen die üppig verzierte Repräsentationsräume von Si Ba Ahmed ibn Musa (1840-1900). Hier auch der große Ratssaal. Diese Räume wurden ab 1912 als einer der Wohnsitze des französischen Generalkonsuls verwendet.

Orangenbaum mit Blüten und Früchten gleichzeitig.

Kunstvoll geschnitzte Decken aus Holz und weiße, wie Spitze wirkendes durchbrochene Zierstreifen mit Kalligraphie.

Halbhohes Wandregal.

Kustvoll verzierte Decken.

Ratssaal (Nr. 6) auf dem Grundriss: 20 x 8 m mit üppig verzierter Decke aus Zedernholz.

Details der Decke, der Nischen und ein Kamin im Ratssaal.

Petit Cour: französische Informationstafel mit Grundriss.

1898 erbaut und als Privaträume von Si Ba Ahmed ibn Musa (1840-1900) genutzt. Ab 1912 dienten die Räume als Zimmer für französische Offiziere.

Brunnen mit Fußboden aus Mosaik.

Aus Holz geschnitzte Fensterläden und Türen.

Details der Decken.

Grand Cour genannt „Cour d’honneur“: französische Informationstafel mit Grundriss. 50 x 25 m (lt. Schild 50 x 30 m).

Er liegt an der Stelle wo sich früher Pferdeställe und Gärten befanden. Marmorfußboden und Keramikfliesen, umgeben von einer Galerie, deren Säulen mit Glasmosaiken verziert sind.

Bemalte und geschnitzte Türen und Fensterläden aus Holz.

Details der Decken.

Mann in Djellaba.

Grand Riad: französische Informationstafel mit Grundriss.

1866/67 erbaut und der älteste Teil des Palastes. Im Innenhof ein in 4 Bereiche aufgeteilter Garten mit 3 Brunnen. Sie liegen auf einer Achse zwischen den beiden, sich gegenüber liegenden Sälen. Um die Brunnen Fußböden aus Mosaik.

Kunstvoll verzierte Decken aus Holz, teilweise bemalt.

Farbige Glasfenster.

Details der Mosaiken an den Wänden im Sockelbereich.

Details der Decken.

Schlichter Raum mit dunkler Decke aus Holz, darüber eine bemalte Kuppel, beleuchtet von Fenstern.

Appartement privé oder Appartement de la noble épouse: französische Informationstafel mit Grundriss.

Die edle Ehefrau war Lalla Zineb, die Tochter von Pascha Ben Daoud. Erbaut 1898, besteht es aus unter anderem aus 2 Sälen mit 2 Nischen, die sich um einen überdachten Platz anordnen. Die flache Decke besteht aus bemaltem Zedernholz, beleuchtet und belüftet mittels teils durchlässiger Gipsornamentfenster. Die Fensterstürze, Tür- und Fensterflügel, sind ebenfalls aus dekoriertem Zedernholz mit stilisierten Blumen-Bouquets.

Details der Decken, der bemalten Tür- und Fensterflügel.

Läden und Cafés in der Umgebung des Palais de la Bahia. Wartende Kutsche, Männer auf Motorrädern.

Mann ein kleines Metallstück bearbeitend.

Ecke mit abgebrochenen Häusern und abgestellten Lastkarren.

Mellah, jüdisches Viertel von Marrakesch, erkennbar an den typischen Balkonen.

Enge Gassen.

Unten Läden, oben wohnen.

Kutschen fahren durch schmale Straßen, vorbei an Läden mit Andenken.

Ältere, verzierte Häuser, Karren mit Orangen, Lastkraftwagen mit Plastik.

Alter Turm der Stadtbefestigung, heute Laden für Teppiche und marokkanisches Kunsthandwerk. Davor Männer in Djellaba.

Moschee al-Mansour oder Kasbah-Moschee, direkt neben den Saaditen-Gräbern. Die 80 m lange Fassade der Moschee ist mit Zinnen besetzt. Im klassischen Stil erbautes Minarett. Im oberen Teil mit einem Flechtwerk von Arabesken auf türkisfarbenem Emaillegrund und einem breiten Fries aus Fayencekacheln.

Blick von der Moschee auf die Altstadt mit verziersten Straßenlaternen.

Laden mit marokkanischem Kunsthandwerk, traditioneller Kleidung, Tajinen und den Hüten der Wasserverkäufer.

Saaditen-Gräber im ehemaligen Garten der Kasbah-Moschee.

Stammbaum der Saaditen. Die Saadier war muslimische Dynastie, die von 1549 bis 1664 über das heutige Marokko herrschte.

Karte des Reiches der Saaditen in seiner maximalen Ausdehnung 1591.

Plan der Saaditen-Gräber im zentralen Mausoleum.

Diese Anlage ist bereits seit dem 1351 verstorbenen Meriniden-Sultan Abou el Hassan eine Grabstätte. Zur königlichen Grablege wurde sie aber erst seit den Saaditen ausgebaut. Schon der 1. Saadit (Mohammed ech Cheikh) wurde 1557 nach seiner Ermordung hier beigesetzt. Sein Sohn Moulay Abdallah ließ die Koubba für ihn errichten und wurde 1574 selbst hier beigesetzt. Moulay Ahmed el Mansour (1578-1602) ließ um die Anlage eine Mauer errichten und baute sie zu einer prächtigen Nekropole aus. Sowohl er selbst, als auch seine Mutter Lalla Messaouda wurden hier begraben. Die Anlage beherbergt die Gräber von sieben Sultanen und 62 Mitgliedern ihrer Familien sowie über 100 weitere Gräber, die sich auf zwei Mausoleen und einen begrünten Hof verteilen. Erst 1917 wurde die Anlage zufällig wiederentdeckt. Seitdem wird sie laufend restauriert.

Gleich neben dem Eingang liegt das erste, unter Moulay Ahmed el Mansour (1578-1602) errichtete Mausoleum. Es besteht aus drei Räumen.

Im Salle du Mihrab, dem ersten Raum, zeigen Mosaiken auf dem Boden die Grabstellen. Dieser Raum war ursprünglich als Gebetsraum gedacht, wie der links liegende Mihrab zeigt. Der Raum ist durch zwei Säulenpaare in drei Schiffe unterteilt.

Durchblick in den zweiten Raum mit Gräbern.

Der Saal der 12 Säulen (aus Carrara-Marmor), der zentrale Raum des Mausoleums. Er hat einen quadratischen Grundriss. Die Säulen werden von hufeisenförmigen Bogen, die mit Stalaktiten geschmückt sind, miteinander verbunden. Sie tragen eine Zedernholzdecke, die reich bemalt, teilweise vergoldet und in den Ecken mit Stalaktitenschnitzereien ausgefüllt ist. Bis in eine Höhe von 2 m sind die Wände mit Mosaiken bedeckt. Die darüber liegenden Wandpartien sind mit feinsten Stuckarbeiten verziert. Hier befinden sich die Sarkophage vieler Saaditen-Sultane, der mittlere ist der des Moulay Ahmed el Mansour.

Details der Decken, der Dekoration der Wände mit Kalligraphie, Detail eines Kapitells einer Säule.

Im direkt anschließenden Saal der drei Nischen, befinden sich die Gräber von Kindern der Saaditen-Herrscher.

Auch außerhalb der Gebäude befinden sich Gräber.

Detail der Dekoration an der Außenwand.

Warteschlange vor dem 1. Mausoleum.

2. Mausoleum im hinteren Teil des ehemaligen Gartens mit dem Grab von Lalla Messaouda, der Mutter von Moulay Ahmed el Mansour (1578-1602).

Holzbiene in Blüten.

Singender Star.

Minarett und Außenmauer der Moschee al-Mansour oder Kasbah-Moschee. Davor ein langgestreckter Brunnen, eine Straße mit verzierten Straßenlaternen.

Laden unter anderem mit Arganöl. Fotos von König Mohammed VI. und seiner Familie hängen an der Decke.

Läden mit Taschen, Tüchern, Schals und getrockneten Blättern und Blüten.

Torbogen vor einer Einkaufsstraße.

Blüten mit Schmetterling.

Stadtmauer mit Stadttor.

Händler mit Karren, auf dem Kaktusfrüchte liegen.

Gang in einem Haus mit Mosaiken im Sockelbereich und verzierten weißen Decken

Laden mit Lampen aus Metall und Glas, schmiedeeisernen Stühlen.

Kleine Figuren aus Leder, die traditionell gekleidete Männer zeigen.

Die Hand der Fatima, auch Hamsa, ist ein kulturelles Zeichen im islamischen Volksglauben Nordafrikas und des Nahen Ostens. Es gilt als universell schützend und als wirksamste Abwehrmaßnahme im Kampf gegen die Dschinn und den Bösen Blick.

Blick in einen Laden mit marokkanischem Kunsthandwerk.

Bemalte kleine Tische, Spiegel.

Zu Ballen gepresster Plastikmüll.

Informationstafel in 3 Schriften bzw. Sprachen: Arabisch, Tifinagh und Französisch.

Kunstwerk von Mahi Binebine (1959-) „Touche pas à mon globe“.

Stand mit Nudeln im Supermarkt.

2 traditionell gekleidete Männer im Hotel mit Gimbri

Singender Star.

Blühende Kakteen im Garten des Hotels.

Anwesen beim Hotel mit großen Bougainvillea.

Verfallenes, traditionell gebautes Anwesen beim Hotel.

Eingangstor, Gartenmauer und Ecktürme.