Ausführlicher Reisebericht mit allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Mallorca 11.09. – 25.09.2023

-

Mallorca:

Mallorca ist die größte Insel der Balearen und gehört zu Spanien. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Belearischen Inseln – Palma. Die Insel hat über 900.000 Einwohner und ist einschließlich einiger kleiner vorgelagerter Inseln ca. 3.600 qkm groß. Zwei Gebirgszüge rahmen die Insel ein. Im Osten die Serres de Llevant und im Nordwesten die bekanntere und über weite Strecken nicht besiedelte Sierra de Tramuntana. Hier befinden sich 11 Berge, die über 1000 m hoch sind. Flüsse und natürliche Seen besitzt Mallorca nicht

Je nachdem welche Quellen man benutzt, gibt es seit ca. 6500-4000 v. Chr. auf Mallorca menschliche Siedlungen. 654 gründeten die Karthager auf Ibiza eine Handelsniederlassung. Dadurch nahm auf Mallorca ab 500 v. Chr. der Einfluss anderer mediterraner Kulturen zu. Lange Zeit waren die Mallorquiner Zwischenhändler für Eisen, aber die Phönizier hatten durch ihre größeren Schiffe bessere Bedingungen und verlegten den Handel nach Karthago. Die Einwohner Mallorcas wurden zu Piraten oder Steinschleuderern in den Heeren des Römischen Reichs. Die Krieger waren wegen ihrer Kampftechnik so bekannt, dass sich der Name „Balearen“, abgeleitet vom griechischen Wort „ballein“ – werfen, für Steinschleuderer bis heute für die Inselgruppe erhalten hat.

Nach Beendigung der Punischen Kriege, gab es ab 12 v. Chr. bereits erste römische Siedler. Diese gründeten die Stadt Palmaria Palmensis, das heutige Palma im Süden der Insel. Auch andere Städte wurden von den Römern auf der Insel gegründet. Insgesamt sollen sich nach der Eroberung Mallorcas etwa 3000 Neusiedler, meist aus der römischen Provinz Hispania auf die Insel niedergelassen haben. Mit ihnen gelangten nicht nur römische Sitten nach Mallorca, sondern auch der Anbau von Wein, Weizen und Olivenbäumen. Der Handel mit diesen Produkten spielte bald eine wichtige Rolle.

Durch Vermischung der Römer mit der iberischen Urbevölkerung und Einführung der lateinischen Sprache, wurde Mallorca im Laufe der nächsten hundert Jahre romanisiert. Zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert wurde auf der Insel das Christentum eingeführt, ebenfalls vom spanischen Festland kommend. Die Übernahme der Sprache zeigt den nachhaltigste Einfluss der Herrschaftszeit Roms, der bis heute in Form der katalanischen Sprache nachwirkt. Selbst der Inselname ist abgeleitet von der römischen Bezeichnung „Insula Maior“ oder „Malorica“ ab. Unter der 588 Jahre währenden römischen Herrschaft erlebte Mallorca eine erste Blütezeit.

Nach der Reichsteilung im Jahre 395 gehörte Mallorca mit den Balearen zum Weströmischen Reich, welches unter dem Druck der Völkerwanderung langsam zerfiel. Schon 426 plünderten und zerstörten die Vandalen das mallorquinische Pollentia. Mallorca kam ab 465 an das nun von Karthago aus regierte Vandalenreich. Von 902-1229 war Mallorca Teil des muslimischen Machtbereichs der Mauren und Araber. Mit ihnen gelangten von Eseln oder Maultieren betriebene Schöpfräder oder Ziehbrunnen sowie der Anbau von Datteln und Zitronen auf die Insel. Aus der Araberzeit ist die Errichtung von Trockenmauern zum Bau von Terrassen überliefert, die sich teilweise bis heute erhalten haben. Auch Bewässerungsgräben und Brunnen, die bis heute von der Landwirtschaft benutzt werden, stammen aus dieser Zeit. Es sind noch heute Ortsnamen erhalten, die auf arabischen oder Berber-Ursprung hinweisen. Viele der architektonischen Hinterlassenschaften, wie Moscheen und Bäder, gingen hingegen mit der christlichen Wiedereroberung zunichte.

1229 nahm König Jaume I. (in der Folge Jakob I.) von Aragon und Katalonien (1208-1278) Mallorca ein und gründete das Königreich Mallorca. In den Gebirgsregionen erwehrten sich die Mauren noch bis 1232 der Eindringlinge, bevor sie flohen oder sich mit den neuen Herren arrangierten.

Unter den Katholischen Königen war Mallorca selbständiger Teil der Krone Aragóns und später Spaniens. Seine innere Autonomie konnte es bis Anfang des 18. Jahrhunderts bewahren.

-

Landeanflug auf dem Flughafen von Palma bei Nacht.

-

Peguera: Peguera ist ein Touristenort im Südwesten der Insel. Er gilt als die deutsch Hochburg. Wegen fehlender anderer Erwerbsmöglichkeiten hat der Tourismus seit Jahrzehnten eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung für den Ort. Zwischen den beiden Kreisverkehren entlang der Carrer de la Savina Richtung Camp de Mar findet saisonübergreifend jeden Dienstag ein Wochenmarkt statt, mit regionalen Produkten wie Obst und Gemüse sowie Textilien.

Blüten und Pflanzen. Gelbe Blüte des Hibiscus, Kurkuma-Pflanze bzw. Safranwurz (Curcuma alismatifolia) und der Kaktus Bunny ears cactus (Opuntia microdasys).

Der Strand Platja Palmira mit zahlreichen Sonnenschirmen und Palmen.

Der Bulevar de Peguera. Die Straße zieht sich parallel zum Strand durch den ganzen Ort. -

Port Andratx: Nur 5 km vom Ort Andratx entfernt, liegt dieser ehemalige kleine Fischereihafen. Er hat sich mit dem aufkommenden Tourismus in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem luxuriösen Hafen gewandelt. Im Mittelalter landeten hier immer wieder Piraten aus Nordafrika und starteten von hier ihre Raubzüge. Heute teilen sich einheimische Fischer und Yachtbesitzer die Liegeplätze im Hafen.

Blick in den Wasserlauf „Es Torrent“ mit der Vegetation aus Wasserpflanzen, Schilf und einigen kleinen Booten. Im Hintergrund die Berge des Tramuntana Gebirges.

Kleine Brücke von der Avinguda de Gabriel Roca i Garcías, die am Ufer entlang führt.

Blick über die Bucht mit dem Jachthafen. Im Hintergrund die umliegenden bebauten Hügel. Motorboote und Segelboote.

Großer Kaktus

Junge Möwe auf einer Laterne.

Neben der Straße breiten die Fischer ihre Fischernetze zum Trocknen aus.

Fisch im Wasser des Hafens.

Stockenten im Wasser.

Kleine Fischmarkthalle direkt am Hafen mit einem Lastkraftwagen, der eine Rolle zum Herausziehen der Fischernetze auf der Ladefläche hat.

Kisten mit Fischen darin vor der Fischmarkthalle.

Apotheke von außen.

Boot eines Fischers.

Historisches Haus

Kirche Santa Maria bzw. Nuestra Señora del Carmen: 1917-1918 erbaut. . Erst durch Spenden von Gemeindemitgliedern ermöglicht worden. Im Inneren die Statue der Virgen del Carmen.

Neugotischer Altar mit der Statue der Virgen del Carmen, der Schutzheiligen der Fischer und Seefahrer.

Ameisen aus Metall mit dem Schriftzug „in Love“ an einer Wand.

Laden mit Kleidung.

Schaufenster mit kleinen Häusern aus Holz.

Avenida Mateo Bosch, Straße die zum Hafen führt. -

Andratx: Ort im Westen von Mallorca mit ca. 12.000 Einwohnern. Geründet im 2. Jahrhundert v. Chr., vor der Besetzung der Insel durch die Römer. Die Stadt wurde im Inland gebaut, um der Bedrohung durch die nordafrikanische Piraten zu entgehen, die seit dem Mittelalter regelmäßig die Insel heimsuchten. Im 16. Jahrhundert baute man sogar 14 Wachtürme, von denen heute von 12 übrig sind.

Markt: am Mittwoch und am Samstag ist Markt in Andratx.

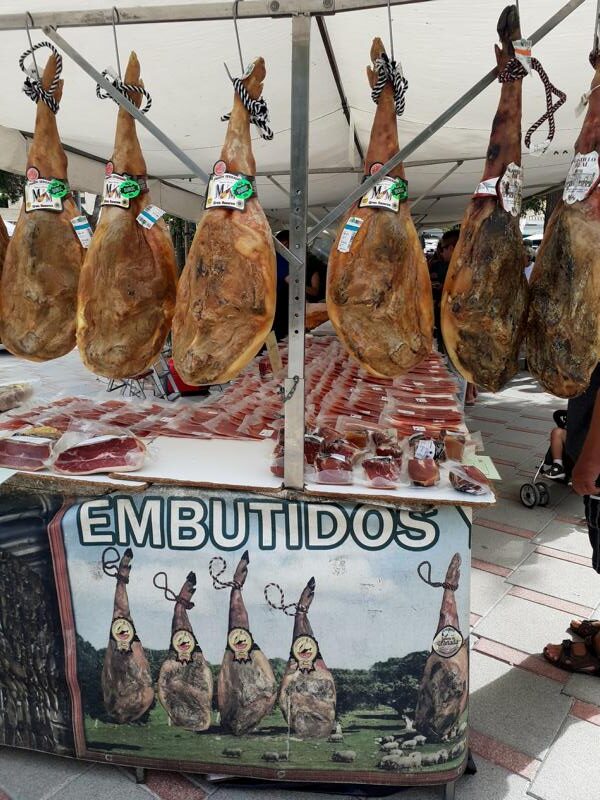

Marktstand mit Käse, Wurst und anderen mallorquinischen Spezialitäten.

Marktstand mit dem berühmten mallorquinischen Schinken.

Marktstand mit Nüssen, Süßigkeiten, Trockenobst und wieder verschiedene Nüsse.

Marktstand mit Blumen. Sonnenblumen.

Historisches Haus.

Blick vom Markt hoch zur Wehrkirche Santa Maria. Erbaut ab 1702. Da das Geld für den Kirchenbau damals nicht reichte, führte man in der Kirche Komödien auf, was allerdings nach 80 Jahren wieder eingestellt wurde, da es nicht Jedem gefiel.

Kirchturm.

Blick vom Parkplatz beim Castillo de Andratx auf die Wehrkirche Santa Maria.

Dahinter einer der Wachtürme mit der Windmühle „Sa Planeta“.

Beim Parkplatz unterhalb des Castillo de Andratx ein blau blühender Palisanderholzbaum (Jacaranda mimosifolia) mit Kakteen darunter.

Details der Blüten und Blätter.

Katze die die Zunge herausstreckt.

Castillo de Andratx bzw. Castell de Son Mas: das von islamischen Aussiedlerhöfen inspirierte Landgut, wird heute unter anderem als Rathaus, als Polizeistation und von der Touristeninformation genutzt. Die Befestigungsanlagen drum herum sind aus dem 15. Jahrhundert. Die Anlage besteht aus einem hufeisenförmigen Gebäude, dem ehemaligen Bergfried, einer Toranlage und Teilen der Ringmauer nebst einem Graben, auf dem sich heute der Parkplatz befindet. Die Gebäude wurden neugotisch wieder aufgebaut. Um das Castell herum befindet sich ein Garten.

Blick auf die hufeisenförmige Terrasse auf einer Mauer mit Brüstung und einem riesigen Kopf mit Bart und wallendem Haar am Scheitelpunkt.

Blick vom Garten mit verschiedenen Palmenarten auf das Castell.

Rosa Blüten des Purpur-Trompetenwein (Podranea ricasoliana).

Weiße Blüte der Kerzen-Palmlilie bzw. Yucca-Palme (Yucca gloriosa).

Früchte der Zwergpalme.

Blüten des Florettseidenbaums (Ceiba speciosa).

Außenfassade des Castells von Südosten.

Reliefs aus Sandstein über den Fenstern.

Fassade an der hufeisenförmigen Terrasse. Verglaste Arkaden mit Spitzbogen.

Wasserspeier an der Fassade und am Turm.

Torbogen mit Zinnen zum Innenhof.

Das Castillo de Andratx hat 3 Gebäudeflügel, die U-förmig um einen Hof liegen. Freitreppe zu einem Gang mit Arkaden im oberen Geschoss.

Über der mittleren Arkade ein Wappen aus Sandstein.

Blick vom Hof durch den Torbogen auf die Kirche Santa Maria.

Unten beim Parkplatz ein Garten mit zahlreichen verschiedenen Kakteen, unter anderem der Goldkugelkaktus oder Schwiegermutterkaktus (Echinocactus grusonii). -

Port Andratx – in den bebauten Hügeln am Hafenbecken mit Blick auf die Bucht und den Hafen.

Sukkulente Aeonium zwartkop mit dunklen, weinroten Blättern.

Blick von einer Straße auf dem Cap de la Mola auf das gegenüber liegende Cap des Llamp. Beide Landzungen liegen südlich von Port Andratx.

Motorboot mit Touristen von oben.

Blick über ein modernes, aus Bruchsteinen gebautes Haus, auf das darüber liegende Liedtke Skulpturen Museum.

Blick auf das Mittelmeer und die Häuser am Hang der gegenüber liegenden felsigen Landzunge.

Früchte an einem Granatapfelbaum (Punica granatum). -

Landgut Raixa: Dieses Landgut befindet sich dicht beim Ort Bunyola, am Rand des Tramuntana-Gebirges.

Das ursprünglich maurische Gehöft gehörte nach der Eroberung Mallorcas 1229 mehreren Adelsfamilien. Ab 1660 der Familie Montenegro. Das Herrenhaus wurde zu Beginn des 18. Jahrhundert von Kardinal Antonio Despuig y Dameto (1745-1813), dem dritten Sohn des Grafen Montenegro, im neoklassizistischen Stil umgebaut. Er wurde in der hiesigen Kapelle als Priester geweiht. Inspiriert durch langjährige Aufenthalte in Italien, ist die dreigeschossige Villa stark vom italienischen Stil beeinflusst. An der nach Süden ausgerichteten Hauptfassage wurde 1808 im ersten Stock eine Loggia mit 10 Rundbögen errichtet. Bekannt wurde das Landgut vor allem wegen seiner Gärten, die hauptsächlich von Giovanni Lazzarini (1769-1834) entworfen worden sind. Sie umgeben das Gebäude und ziehen sich über den Südhang von Sa Muntanyeta. Seit 2021 fungiert es als Besucherzentrum für das UNESCO-Welterbe Serra de Tramuntana.

Blick auf das Landhaus mit seinen Arkaden und dem dahinter liegenden Bergrücken von Süden.

Blick auf den Hang mit einer davor liegenden großen Terrasse und den Türmen, die sich am Kamm des Berges als Aussichtspunkte befinden.

Blick auf einen der kreuzförmig angelegten Wege in dem quadratischen Garten vor dem Landgut.

Abgestürzte Brüstung an der großen Terrasse.

1898 erbautes Tor mit Zinnen und dem Wappen des Grafen Ramon Despuig I Fortuny. Er war derjenige, der das Landgut 1910 an den Geschäftsmann Antoni Jaume verkauft hat.

Früchte der Zwergpalme.

Weg der zum Landhaus führt.

Wasserbecken mit Seerosen.

Unterhalb einer der Terrassen ein Brunnen. Wasser rinnt aus dem Maul von Fratzen und tropft über Moos in ein darunter liegendes Becken.

Auf der unterhalb des Landgutes liegenden Terrasse eine Statue aus Bronze, die Kardinal Antonio Despuig y Dameto (1745-1813) darstellt.

Grundrisse des Landhauses mit farbiger Kennzeichnung der verschiedenen Bereiche.

Die Loggia mit 10 Rundbögen, die 1808 im Auftrag von Kardinal Antonio Despuig y Dameto errichtet wurde.

Blick auf den Loggia-Garten oder „de la Galeria“ mit einem zentralen Brunnen.

Inneres:

Kronleucher aus Glas, warscheinlich von der königlichen Glasbläserei Gordiola.

Raum mit Darstellungen von ehemals vorhandenen Wandmalereien.

Blick aus dem Raum auf den Loggia-Garten mit seinen Formbeeten und der Norfolk-Araukarie (Araucaria heterophylla).

Blick in den Innenhof mit einem Brunnen.

Ein langer Balkon mit Blick auf die vor dem Haus liegenden Gärten mit sich kreuzenden Wegen. Alle Bäume sind hier erst neu gepflanzt worden und daher noch sehr klein.

Nebengebäude des Landgutes.

Blick von einem Aussichtsturm mit Säulen, auf die flachen Gärten vor dem Haus und die dahiner liegenden Hügel des Tramuntana-Gebirges.

Im Landgut befindet sich ein Museum mit historischen Fotos von Kindern in Kostümen der heiligen drei Könige und traditionellen Musikgruppen mit der mallorquinischen Sackpfeife, der Xeremía.

Foto vom Landgut von oben. Hinten links ein großes Wasserbecken, rechts hinten eine große Freitreppe und vorne an der Fassade des Hauses der Arkadengang, der Balkon mit dem Aussichtsturm.

Informationstafel

Zimmer des Kardinals, das ehemalige adlige Schlafzimmer. Die Wände sind mit rotem Damast bespannt, über den Türen Supraporten mit Gemälden mit barocken Rahmen.

Blick von diesem Raum in den Garten.

Das „Badezimmer“ mit Waschgelegenheit und Eimer für die Notdurft.

Informationstafel

Die Diele bzw. das Empfangszimmer.

Kronleucher aus Glas, warscheinlich von der königlichen Glasbläserei Gordiola.

Informationstafel

Esszimmer mit Vertäferlung aus Holz.

Historisches Foto, welches die ehemalige Einrichtung mit Regalen für Geschirr zeigt.

Gedeckter Tisch im Küchenbereich. Geschirr aus Keramik und Besteck aus Holz.

Informationstafel

Die Küche mit großem Herd und Rauchabzug darüber, Spülbecken aus Stein.

Informationstafel

Raum für die seit dem 17. Jahrhundert existierende Ölmühle. Die Produktion von Öl damals einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.

Detail der Ölmühle mit alter Wandmalerei an der Wand dahinter.

Informationstafel

Blick in dien großen, rechteckigen Innenhof, immer der zentrale Punkt in einem mallorquinischen Landgut. In der Mitte ein Brunnen und ein großer Baum. Es könnte sich wieder um einen Zürgelbaum handeln, der hier einst stand und nach der Tradition vor Blitzen schützen soll.

Auf einer Seite sind Arkaden mit Rundbögen.

Informationstafeln

Alle wichtigen Landgüter besaßen eine eigene Kapelle. Die heute noch existierende Kapelle ist kleiner, als es die originale Kapelle war. Hier wurde der spätere Kardinal Antonio Despuig y Dameto als Priester geweiht. Auf der Tribüne gab es eine Kammer, in der 1552 eine junge Frau, Catalina Tomàs i Gallard bewohnte. Dort tat sie Buße, ernährte sich nur von Wasser und Brot. 1792 erreichte Erzbischof Antonio Despuig y Dameto die Seligsprechung der „kleinen Pfarrerin von Raixa“ und 1930 wurde sie heilig gesprochen.

Altar in der Kapelle unter einem Kreuzgratgewölbe aus dem 16. Jahrhundert. Auf den Schlusssteinen die Wappen der alten Herrschaftsfamilien. Der Altar stellt die Krönung Mariens dar und stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts – Rokoko.

Kammer der Laienschwester Catalina Tomàs i Gallard (1531-1574).

Freitreppe die hinter dem Haus den Hand noch oben führt. Sie wird flankiert von Statuen, liegenden Löwen und Ziervasen. Dank einer Wasserquelle wurde im Jahre 1807 der weitere Ausbau der Gärten erst möglich.

Unterhalb der liegenden Löwen Reliefs von Köpfen, aus deren Mund Wasser fließt.

Ganz oben ein kleiner halbrunder Platz, umgeben von Säulen, in der Mitte eine Statue von Neptun, darunter ein Brunnen, dessen Wasser in ein Becken an der Wand fließt.

Hinter dem Haus ein Weg, der durch eine Allee aus Zypressen führt.

Blick auf eine weitere Terrasse mit einem kleinen Wasserbecken und weitem Blick in die Landschaft.

Blick auf das größere Wasserbecken mit den Seerosen.

Bei dem am Hang terrassenförmig angelegten Garten, kommen fast überall aus den Stützmauern kleine Bächer aus den Mündern von Köpfen oder Fratzen heraus.

Stufen führe weiter nach oben zu den Aussichtstürmen.

Auch hier wieder Wasserbecken, zum Teil mit Statuen in der Mitte.

Achteckiger Aussichtsturm.

Blick von einer oben gelegenen großen Terrasse herunter zum Landhaus.

Hier oben ist der Endpunkt der großen Freitreppe. Blick hinunter zum Landhaus.

Wege führen wieder nach unten.

Rechteckiges Wasserbecken.

Das große Wasserbecken oberhalb des Landhauses mit kleiner Aussichtsterrasse, Tisch und Stühlen. Die von dem Ingenieur Francisco Rigaud de Tirgalle schon im Jahr 1753 entworfene Zisterne wurde zu einem großen Wasserspeicher mit 82 m Länge, 17 m Breite und 7,5 m Tiefe umgebaut.

Große Fische in dem Wasserbecken.

Ein grüner Wasserfrosch.

Kleine schwimmende Insel aus Moos und Pflanzenresten.

Libelle

Blick auf den Weg, der entlang des Wasserfeckens führt, Palmen und Bäume spenden Schatten.

Beim Aufstieg zum oberen Aussichtsturm kommt man an einer winzigen Tropfsteinhöhe vorbei.

Blick von oben über die Landschaft mit mediterraner Vegetation und unten Plantagen von Oliven- und Obstbäumen.

Der achteckige Aussichtsturm, innen mit einer zentralen Sitzbank aus Holz und farbigen Fenstern. Hier hat sich der maurische Stil noch gut erhalten.

An der Decke bemalte Holzleisten zum Stützen des Daches.

Sind die farbigen Glasfenster geöffnet, hat man einen phantastischen Blick über die weite Landschaft von links, bis rechts das Landhaus mit seinen Gärten zu sehen ist. -

Coves de Campanet: Die private Campanet-Höhle öffnet sich auf einer Höhe von 60 m über dem Meeresspiegel an den östlichen Hängen des Tramuntana-Gebirges, ganz in der Nähe des kleinen Ortes Campanet. Sie hat eine Fläche von etwa 3.200 qm. Es gibt einen begehbaren Weg von ca. 500 m Länge durch 10 Säle. Zahlreiche geologische Formationen, Stalaktiten und Stalakmiten, die sich über Jahrmillionen gebildet haben. .

Unreife Früchte eines Orangenbaums.

Blüten der Bougainvillea

Terrasse und bewachsene Pergola mit Tischen und Stühlen darunter.

Rosa Blüte des Purpur-Trompetenwein. (Podranea ricasoliana), der die Pergola überwuchert.

Offener Küchenbereich und Grills vom Restaurant bei den Höhlen.

Blick von der Terrasse auf die Vegetation über und vor der Terrasse, zum Beispiel Zypressen.

Blick auf die Landschaft und die Berge des Tramuntana-Gebirges.

Blick von der Terrasse des Restaurants „Mesón can Paco“ bei Andratx auf die umgebende Landschaft. -

Castell de Bellver:

Auf einem 140 m hohen Hügel, 3 km westlich der Altstadt von Palma de Mallorca liegt diese berühmte runde Burg, die einzige in ganz Spanien. König Jakob II. hatte um 1300 den Bau bei Pere Salvà, der bereits den Almudiana-Palast umgebaut hatte, in Auftrag gegeben. Bauzeit 1300-1309 (andere Quellen bis 1311) im Mudéjarstil, über einem maurischen Vorgängerbau. Das Castell war nicht nur als Verteidigungsanlage angelegt, sondern auch als königliche Residenz. 1349, nachdem Jakob III. die Schlacht um Llucmajor verloren hatte, wurde die Burg für seine Witwe und Kinder zum Gefängnis. Als Gefängnis wurde es über die Jahrhunderte immer wieder genutzt. Im 19. Jahrhundert wurden in der Burg Münzprägungen vorgenommen, heute ist es ein Stadtmuseum.

Die Burg ist von einem 4 m breiten Graben umgeben und hat 3 Türme, die an das Rund des Castells angebaut sind. Ein frei stehender Ehrenturm bzw. Torre de l’Homenatge steht außerhalb des Baukörpers und ist durch eine kleine Brücke mit der Festung verbunden.

Informationstafel

Grundriss des Castells für Blinde. Links der nur durch eine Brücke verbundene Torre de l’Homenatge.

Freitreppe die hinauf führt zum Torre de l’Homenatge, umgeben von Pinien.

Torbogen aus Stein mit Zinnen vor dem Torre de l’Homenatge, links sieht man die kleine Brücke.

Blick auf das runde Castell von außen und in den 4 m breiten Burggraben.

Der Torre de l’Homenatge mit der Brücke.

Eingang in das Castell.

Blick im Durchgang zum Innenhof.

Der runde Innenhof ist von Arkaden umgeben. Im Erdgeschoss mit romanischen Rundbögen, im oberen Geschoss von gotischen Spitzbögen. In der Mitte des Hofes ein Brunnen.

Museum: Statuen aus Marmor aus der Sammlung des Kardinals Antonio Despuig y Dameto (1745-1813):

Statue eines römischen, nackten Mannes aus Marmor. Warscheinlich wie die anderen Statuen eine Kopie aus dem 17. Jahrhundert.

Statue von Nero aus Marmor. Kopie aus dem 17. Jahrhundert eines Originals aus dem 1. Jahrhundert.

Statue eines weiteren römischen Kaisers aus Marmor. Kopie aus dem 17. Jahrhundert eines Originals aus dem 1. Jahrhundert.

Statue des römischen Gottes Äskulap mit seinen Schlangenstab. Marmor. Kopie aus dem 17. Jahrhundert eines Originals wohl aus dem 1. Jahrhundert.

Weinroter Stoff bestickt mit Wappen, einem Ritter und einem Phönix.

Amphoren und Krüge aus Ton in einem der Türme des Castells, sowie zahlreiche Münzen, die dort hineingeworfen wurden – weil es Glück bringt?

Informationstafel zur Talayot-Kultur, die zwischen dem 13. und 2. Jahrhundert vor Christus auf dem Balearen verbreitet war. Bei der Talayot-Kultur handelt es sich um eine Megaltihkultur zwischen dem Ende der Bronze- und dem Beginn der Eisenzeit, gekennzeichnet durch Turm- und andere Bauten in Großsteinbauweise.

Modell der Grundmauern eines solchen Baus.

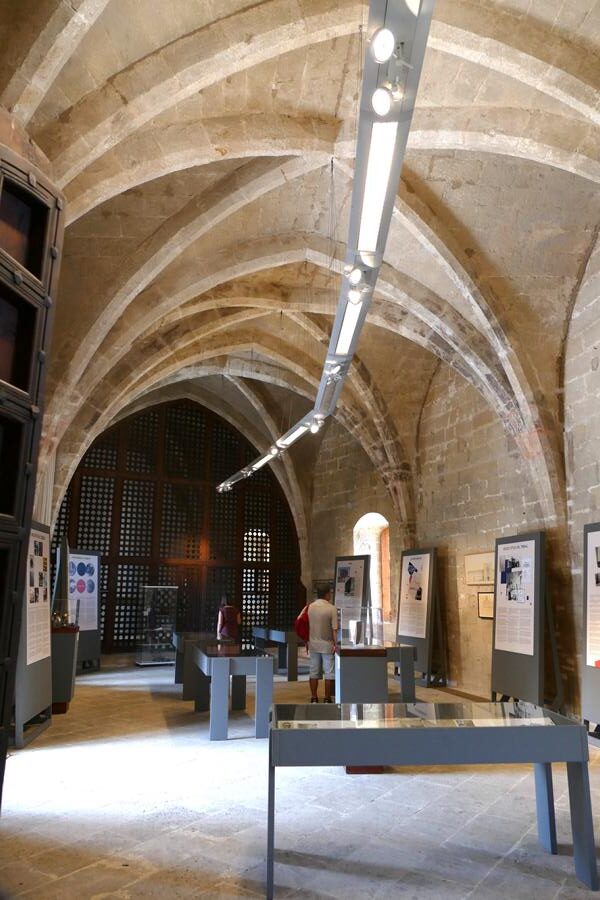

Der offene Gang hinter den gotischen Spitzbögen im oberen Geschoss. Gedeckt durch Kreuzrippengewölbe.

Blick in den Innenhof vom ersten Geschoss.

Türen zu den Räumen im Rundbau des Castells.

Inneres:

Weitere Exponate aus der Sammlung römischer Statuen des Kardinals Despuig. Zahlreiche Büsten mit Bildnissen von römischen Männern und Frauen ca. aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Marmor. Es sind Kopien aus dem 18. Jahrhundert. Rechts eine Kopie einer Büste von Cicero, deren Original in den Uffizien in Florenz steht.

Kopie einer Büste eines Philosophen. Daneben aus schwarzem Marmor und Alabaster die Kopie einer Büste der Livia (3. Ehefrau von Kaiser Augustus), deren Origninal in der Villa Albani in Rom steht. Daneben Büste der Venus.

Weitere Büsten aus weißem Marmor, alles Kopien aus dem 18. Jahrhundert.

Medusa-Maske vom Typus der „Medusa Rondanini, der Wissenschaftsname eines antiken Typus von Medus-Köpfen. Vorbilder waren späthellenistische Originalbronzen aus dem 5.-4. Jahrhundert vor Christus.

Kopie einer Statue des Apollon aus dem 19. Jahrhundert.

Büste einer Frau mit einer Mauerkrone, Kopie eines Originals aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

Büsten von Männern aus Alabaster, 18. Jahrhundert.

Statue des griechischen Gottes Eros aus Marmor, 18. Jahrhundert.

Schale aus Marmor auf einem Podest.

Henkelvasen aus weißem Marmor mit bronzierten Reliefs von antiken Figuren. Die Vasen Sie stehen auf Säulen aus farbigem Marmor.

Relief mit Bildnissen einer Frau und eines Kindes, von einem Grab aus Marmor. 2. Jahrhundert n. Chr.

Roter Baldachin über einem Tisch und gepolsterter Sitzbank, 2 Scherenstühle, ggf. der ehemalige Thronsaal.

Einrichtung für einen kleinen Raum mit Bücherregal, Stuhl, Beistelltisch mit Kristallflasche und Gläsern.

Kamin zwischen Rippen eines Gewölbes.

Büste des Ramon Llull von Tomàs Vila i Mayol (1893-1963)

Moderne Skulptur. Alle dreidimentionalen geometrischen Formen ineinander, als Hommage an Ramon Llull.

Die um den runden Innenhof liegenden Räume des Museums mit Kreuzrippengewölbe.

Blick von der oberen Terrasse auf den Innenhof mit seinen Arkaden und den Torre de l’Homenatge.

Buchstaben und Jahreszahlen, die über die Jahre in die Steine der Brüstung geritzt wurden.

Blick Richtung Westen über den Jachthafen und im Hintergrund die Kathedrale von Palma de Mallorca mit dem daneben liegenden Palau de S’Almudaina. Hinter der Kathedrale die Fassade mit Fensterrose der Basilica de San Francesco. Die Kirche mit dem hohen Turm ist die Kirche Santa Eulàlia.

Blick auf die Einfahrt zum Jachthafen.

Blick vom Castell auf die zwischen Pinien davor liegende Straße Carrer Castell de Bellver, mit dem Hafen und zwei großen Kreuzfahrtschiffen im Hintergrund.

An der Avenida d’Antoni Maura, die an der Westeseite des Königspalastes und der Kathedrale vorbei führt. Man sieht die Fassaden im Hintergrund.

Das Gebäude rechts ist der Sitz der Capitania Marítima de Palma.

3 m hohes Denkmal aus Bronze für Ramon Llull von 1967, vom Buldhauer Horacio de Eguíra. Der malloquinische Nationalheld steht in seiner Mönchstracht und schaut auf das Meer.

Plaça de la Reina von 1863. Der Platz liegt am nördlichen Ende der Avenida d’Antoni Maura. Auf dem Platz ein runder Springbrunnen, umgeben von Blumenbeeten. Hier ist auch der Standplatz der Kutschen, mit denen man sich durch Palma de Mallorca fahren lassen kann.

Hinter dem Platz beginnt der Passeig del Born, der von großen Platanen beschattet wird. Am Beginn der Fußgängerzogen links und rechts jeweils die Statue einer Sphinx.

Stamm eines alten Baumes, wie eine Skulptur.

An der Plaça de la Reina, unterhalb eines Turmes der Stadtbefestigung mit Zinnen, eine moderne Skulptur.

An einer der hohen Wände ein Relief mit der Jahreszahl 1945, einem bekrönten Wappenschild, gehalten von zwei Putten.

Historisches Haus vielen verglasten Erkern an der Carrer de Sant Domingo. Diese für Verkehr gesperrte Straße führt den Altstadthügel hinauf.

Balkon mit Geländer aus Metall in den Formen des Modernisme bzw. Jugendstils.

Türklopfer aus Metall.

Blick in einen Laden mit mallorquinischen Spezialitäten.

An der Plaça de Cort das Can Corbella, ein Gebäude im Neomudéjarstil,

vom Ende des 19. Jahrhundets – einer Sonderform des mallorquinischen Jugendstils. Entworfen als Mehrfamilienhausvon Nicolau Lliteres im Auftrag der Familie Corbella. Auffällig sind die farbigen Glasfenster in den Hufeisenbögen im Erdgeschoss. Die 3 oberen Geschoss ragen senkrecht etwas über das Erdgeschoss hinaus und haben hohe Fenster mit zahlreichen Verzierungen. Sie sind von kleinen Säulen aus Holz voneinander getrennt. Das oberste Geschoss ist wieder etwas zurückgesetzt. Ein Turm mit achteckigem Grundriss krönt das Gebäude.

Blick in eine Weinhandlung und Restaurant. Die Weinflaschen als beleuchtete Dekoration an den Wänden.

Laden mit mallorquinischen Andenken und Geschirr aus Keramik

Schaufenster mit den typisch mallorquinischen, wie Mosaike wirkenden Andenken und Dekorationen für die Wand, wie Köpfe von Stieren oder Eidechsen.

Statue eines stehenden Stieres in einem Laden für Andenken.

Carrer de Jaume II., eine der engen Gassen mit zahlreichen Läden in der Altstadt.

Laden für mallorquinische Spezialitäten, am Eingang Schnüre mit Chilischoten und Knoblauchknollen.

Can Forteza Rey an der Plaça del Marquès del Palmer. Es wurde vom modernistischen Juwelier und Kunstschmied Lluís Forteza-Rey (1884-1920) als Wohnhaus mit 5 Etagen entworfen. Erbaut 1909 im katalanischen Jugendstil bzw. Art Nouveau, inspiriert durch Gebäude von Antoni Gaudí, der zu dieser Zeit auch in der Kathedrale von Palma beschäftigt war. Sowohl die Innendekoration als auch die üppig dekorierte Fassade stammen von Forteza-Rey.

Details des Erkers an der Ecke des Hauses. An den Ecken schmiedeeiserne Schlangen und Blüten.

Oben am Giebel an der Ecke Bruckstücke aus Kacheln, die zu Mosaiken zusammengefügt sind.

Detail eines Balkons mit schmiedeeisernem Gitter und geschwungener Tür in der Fassade.

An der breiten Hauptfassade ein großer verglaster Erker mit einem Kopf mit wallendem Barthaar und zwei vergoldeten Drachen.

Darüber ein Balkon mit schmiedeeisernem, dreieckigen Gitter, umgeben von Mosaiken aus Scherben von Fliesen bzw. Kacheln.

Rechts daneben eine Fassade mit breiten Balkonen, mit schmiedeeisernen Gittern. Ganz oben am Dach einem Bogen aus Sandstein, umgeben von floralen Motive aus Keramik.

Historisches Haus mit Balkonen und Erkern.

Haus an der Plaça del Marquès del Palmer mit einem Durchgang zur Plaça Major.

Stand eines Künstlers, der Porträts malt.

Die Plaça Major ist umgeben von Häusern mit Arkaden, denn auf allen Seiten des Platzes gibt es Durchgänge. Große Laternen beleuchten den Platz. Rundherum Balkone mit Balkontürn mit Fensterläden.

Pferd geflochten aus Palmblättern.

Blick in die Carrer de Sant Miquel mit historischen Häusern mit verglasten Erkern.

Wandmalereien, Streetart mit dargestellten Mädchen, ganz im Stil von Banksy.

Streetart mit einem kleinen Relief eines Handys.

Moderne Kunst in einem Schaufenster: Rehbock, dessen Gehörn aus Händen besteht, abgewandeltes Bildnis von Van Gogh.

Ecke eines Hauses mit Rundbogenarkaden. Darüber ein dekoratives Element, wie ein kleines Vordach aus Schmiedeeisen mit farbigem Glas im Stil des Modernisme, Jugenstil. Direkt an der Ecke ein der Name der Bank, die sich in diesem Gebäude befindet „Banca March“.

Direkt daneben eine enge Gasse, Carrer de Can Carrió.

Verglaste Erker in der Carrer de Sant Miquel, teilweise mit Balkonen darüber mit schmiedeeisernen Gittern im modernistischen Stil.

Verglaster Fußboden eines Studios für Tattoos bzw. Tätowierungen. Zu sehen sind verschiedenen Motive für Tattoos, Werkzeuge für Tätowierungen und Fantasy-Figuren.

Basilica de Sant Miquel bzw. Basilika St. Michael:

Gleich nach der Reconquista ab 1229 wurde an dieser Stelle eine Moschee in eine christliche Kirche umgewandelt. Es soll sich um die Moschee von Madina Mayurqa handeln, von der sich aber keinerlei Reste erhalten haben. Sant Miquel von 1320 soll zu den ältesten Kirchen Mallorcas gehören. 1390 wurde ein größerer Neubau im gotischen Stil gebaut. Durch die zahlreichen Umbauten hat sich von dieser gotischen Kirche nur die Fassade mit der Statue des Erzengels Michael erhalten und der Kirchturm mit dem quadratischen Grundriss. Ab 1632 wurde die Kirche erneut vergrößert und im Stil des Barock umgestaltet.

Die nach Osten weisende Fassade der Kirche.

Details des gotischen Portals, das 1398 vom Bildhauer Pere de Sant Joan (Wirkungsdaten 1397-1415) begonnen wurde. Links die Statue von Ramon Llull mit aufgeschlagenem Buch. Im Tympanon die Jungfrau Maria mit dem Kind und zwei Engel. Darüber ganz oben der Erzengel Michael. Über dem Portal, sowie rechts und links jeweils eine Fensterrose.

Inneres:

Blick in die einschiffige Kirche mit Tonnengewölbe und Seitenkapellen.

Rechts an der Wand des Kirchenschiffs die Orgel.

Details der Orgel.

In der Seitenkapelle hinter der Orgel das Heiligtum Maria von der Gesundheit bzw. Capella Nostra Senyora de la Salut, In einem Altar steht die Statue der Gottesmutter mit dem Kind aus Alabaster, die älteste gotische Statue Mallorcas. Sie ist 85 cm hoch und wurde der Überlieferung nach von König Jakob I. nach Palma gebracht. Sie wird als Schutzpatronin von Palma verehrt.

Details des barocken Altars. In der Predella die Darstellung der Verkündigung.

Die Kapelle wird von einer Kuppel mit Laterne überwölbt.

Neben dem Altar gedrehte kleine Säulen, auf denen Engel sitzen.

Blick in das Gewölbe des Chores mit dem Hauptaltar. Der Hochaltar stammt von Francisco de Herrera (1576-1656). 3 große Statuen von Erzengeln stehen zwischen gedrehten vergoldeten Säulen.

Der ganze Chor ist von Wandmalereien bedeckt. An der Decke von Jaume Morey. Links und rechts zwei Gemälde von Juan Muntaner Cladera.

Nebenaltar

Weiterer Nebenaltar, neugotisch. Davor ein gläserner Sarg mit der liegenden Figur eine jungen Männes mit Lorbeerkranz und einem Palmwedel in der Hand.

Weitere Nebenaltar aus Stein (Alabaster oder Marmor?)

Nebenaltar für Papst Johannes Paul II.

In einer Seitenkapelle farbige, lebensgroße Figuren, die die Kreuzabnahme darstellen.

Blick durch das Kirchenschiff zum Ausgang mit den Fensterrosen und einer Empore.

In einem Nebenraum ein kleines Museum mit einer Statue vom gefesselten Jesus mit Dornenkrone und bestickte, liturgische Gewänder.

Schaufenster mit einem Berg aus mit Schinken belegten Baguettes.

Sant Antoni de Viana de Palma: Die Kirche mit großer Kuppel stammt aus dem 18. Jahrhundert. Sie ist dem heiligen Antonius geweiht. An seinem Festtag, dem 17. Januar werden hier die Tiere gesegnet.

Blick in den runden Innenraum mit Chor. Über den Seitenkapellen eine Wandelgang mit Brüstung. Darüber Gemälde mit biblischen Szenen.

Blick in die Kuppel mit Laterne.

Barocker Hauptaltar mit der Statue des heiligen Antonius. Links daneben die lebensgroße Figur von Jesus auf einem Esel.

Barocker Nebenaltar.

Plaça de l’Olivar mit der großen Markthalle Mercat de l’Olivar.

Historische Häuser in der Carrer de Sant Miquel, die die Altstadt in nord-südlicher Richtung durchquert.

Blick in eine enge Gassse mit einer Brücke von Haus zu Haus.

Balkon

Schaufenster mit einem T-Shirt mit glitzerndem Teddybären.

Schaufenster mit Utensilien der Barbiepuppe als rosa Seife.

Iglesia Ortodoxa de la Natividad del Señor: die orthodoxe Kirche liegt ganz im Norden der Altstadt an der Kreuzung Carrer de Sant Miquel mit der Plaça de la Porta Pintada. Fassade der Kirche.

Türknauf und eine Blende für das Schlüsselloch aus Messing an der Tür aus Holz.

Inneres mit einer Ikonostase vor einem barocken Altar. Nach einem Vorraum betritt man das Innere der Kirche, die auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes mit großer Kuppel erbaut wurde.

Details der Ikonostase

Blick in die schmucklose Kuppel mit Laterne.

Historisches Haus mit verglastem Erker und langem Balkon.

Am Übergang der Via Roma zur Allee La Rambla, steht das von Zäumen umgebene Convent de Santa Magdalena de Palma.

Am Beginn der Allee La Rambla von Palma de Mallorca ein Brunnen.

Blick auf die Fußgängerzone in der Mitte der La Rambla, zwischen hohen Platanenen.

Marktstände mit Blumen und Topfpflanzen beleben die Fußgängerzone.

Historisches Gebäude La Rambla 13 (ehemals 23) mit vielen Balkonen und einem Verglaster Erker an einem historischen Gebäude, La Rambla 5

Sexshop, La Rambla 5.

Hinter einer Mauer die Fassade des Monasterio de Santa Teresa de Jesus.

Über der Tür ein Relief mit zwei Engeln, die ein Wappenschild halten, auf dem ein Mönch dargestellt ist. Oben eine Krone.

Am südlichen Ende der La Rambla zwei Statuen von römischen Kaisern.

Caixaforum Palma an der Plaça de Weyler. Das ehemalige Gran Hotel, erbaut von 1901-1903 ist ein Werk des katalanischen Architekten Lluis Domènech i Montaner (1850-1923). In dem Gebäude im Jugendstil befindet sich seit 1993 ein Kulturzentrum der Kulturstiftung La Caixa, mit temporären Ausstellungen von Sammlungen aus verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte sowie eine Dauerausstellung der Werke des Malers Hermen Anglada Camarasa. Das Gebäude hat 5 Stockwerke und damals wurde das Erdgeschoss für Speiseräume und Säle und die oberen Etagen für die Hotelzimmer genutzt. An der Fassade des Gebäudes üppig dekorierte Brüstungen der Balkone und der Fenster. Ganz dem Modernise entsprechend zahlreiche neue Materialien, wie schmiedeeiserne Leuchten und farbige Glasfenster.

Details der Fassade.

An der Ecke zur Carrer de Can Pueyo sieht man gut die achteckigen Erker, oben mit einem Giebel mit floralen Reliefs, Wappen und zwei Personen die eine Krone halten. Um die Fenster mit Fensterläden in der obersten Etage Bilder aus Fliesen mit Darstellungen von geflügelten Drachen.

Direkt gegenüber Forn des Teatre von 1911, Teil einer Konditorei. Die grüne Umrahmung von Schaufenster und Tür im Jugendstil, macht diese Fassade zu einer der am meisten fotografierten in Palma de Mallorca.

Blick in einen Laden mit mallorquinischen Spezialitäten, wie Würste und Schinken.

Can Berga: In diesem Gebäude residierten Augustinerinnen (1231) und später Franziskanerpatres (1278). Ab 1760 wurde das gotische Gebäude in einen Barockpalast umgewandelt. Die Arbeiten wurden von Meister Gabriel Pons ausgeführt. Über der Tür das Wappen der Adelsfamilie Berga. Seit 1963 befindet sich hier der Oberste Gerichtshof der Balearen bzw. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears an der Plaça del Mercat. Der Platz war schon zur Zeit der Mauren ein Marktplatz, der einen Teil eines alten Flussbettes einnimmt. Die Fassade hat zwei mit Brüstung versehene Balkone mit großen geformten Stützen und das Wappen der Familie Berga über der Tür.

Blick über die Plaça del Mercat mit der Kirche Sant Nicolau aus dem 13. Jahrhundert.

Can Casasayas: Can Casasayas besteht aus zwei Gebäuden im modernistischen Stil bzw. Jugendstil (Can Casasayas und Pensió Menorquina). Der Geschäftsmann Josep Casasayas beauftragte die Architekten Francesc Roca i Simó (1874-1940) und Guillem Reynés Font (1877-1918) eine Pension zu bauen. Zwischen 1908 und 1911 entstanden dann diese zwei Gebäude, die durch die Santacília-Straße getrennt sind. Letztendlich wurde ein Mehrfamilienhaus daraus. Oben auf dem Dach befinden sisch zwei Terrassen. An der Fassade wurde Sandstein, Eisen und Holz verwendet, um sie gewellt gestalten zu können. An den Balkonen Säulen und an den Brüstungen zum Teil schmiedeeiserne Gitter.

Historisches Haus mit riesigem verglasten Erker, Carrer de Can Serinyà 13

Direkt daneben an der Carrer Unió 3 das Herrenhaus Can Balaguer aus dem 19. Jahrhundert. Ein runder Torbogen führt in einen Innenhof. Er ist mit Rundbögen, Treppen in die oberen Etagen und Palmen ausgestattet. In diesem Gebäude kann man die Inneneinrichtung von Herrenhäusern dieser Zeit besichtigen.

Türklopfer

Farbiges Haus mit Schaufensterpuppen auf dem Balkonen.

Blick in ein Restaurant mit ungewöhnlicher Einrichtung, zahlreiche Körbe aus Palmblättern in beleuchteten Vitrinen über den Tischen, ein großer Bartresen.

Wendeltreppe aus Holz und Metall in einem Laden für Inneneinrichtung.

Denkmal für den Seefahrer Antonio Barceló (1717-1797) am Hafen von Palma de Mallorca unter zahlreichen Palmen. Die Statue aus Bronze stammt von Remigia Caubet González (1919-1997) von 1971. -

Jardins d’Alfàbia bzw. Gärten von Alfabia:

Das Landgut mit seinen Gärten befindet sich dicht beim Ort Bunyola. In der maurischen Ära gehörte es dem Wesir Ben Abet, der den Garten im 12. Jahrhundert angelegt hat. Die Mauren beherrschten perfekt die Bewässerungstechnik und setzten sie effizient ein. Selbst kleinste Rinnsale wurden aufgefangen und führten zur Anlage von schönen Gärten. Die christlichen Eroberer erlaubten Ben Abet, sein Anwesen zu behalten. 300 Jahre später bauten katalanische Eigentümer das Haus um, der Garten hingegen ist noch ziemlich gut im Originalzustand erhalten. Die kalten Winde werden von den Bergen abgehalten und zahlreich kleine Bäche, die von den Bergen kommen, sorgen für einen hohen Grundwasserspiegel

Ein breiter Weg, flankiert von Platanen führt zum Eingangsportal.

Blick durch das Portal mit Kreuzgewölbe.

An der Wand ein Relief aus Holz mit arabischer Schrift.

Informationstafel.

Eine erhalten gebliebene almohadische Decke im Mudéjar-Stil aus Holz von Kiefern und Steineichen. Solche Decken nennt man Artesonado. Sie ist von 1170 und hat kunstvolle Intarsien aus Elfenbein. Im unteren Teil sind die Wappen der maurischen Familien zu sehen, die hier wohnten.

Gleich dahinter führt rechts eine Treppe den Hang hinauf. Palmen, Buchsbaum, Feigenbäume und andere Vegetation flankiert den Weg.

Kleine Wasserbecken mit Fischen und Wasserpflanzen.

Blick in die umgebende Landschaft und die Hänge des Tramuntana-Gebirges.

An der Treppe etwas weiter oben zwei liegende Löwen als Skulptur.

Am Ende der Treppe ein Brunnen, dessen Wasser über mit Moos bewachsenen Steinen ein kleines Rinnsal im Boden speist. Die beiden Bänke aus Stein links und rechts davon, sogenannte „colcadors“, dienten dazu, um zur Ritterzeit auf das Pferd zu steigen.

Darüber ein Relief mit Wappen und Herkules der den Nemeischen Löwen tötet.

Blick in eine Halle mit Tonnengewölbe.

Blick über eine Zisterne mit Wasserpflanzen, überwölbt von einem Tonnengewölbe.

Inneneinrichtung in einem Nebengebäude, Küche, Esstisch, Kamin, Schaukelstühle und Kissen und Tischdecke mit dem typisch mallorquinischen Webmuster, das sogenannte Ikat-Muster.

Kleine Terrasse mit einem Tisch aus Stein, überwölbt von der rankenden Pflanze, Klettertrompete (Campsis radicans). Blick von hier in einen Laubengang mit Pergola und Säulen und der rankenden Klettertrompete.

Im hinteren Teil des Laubenganges spitzen in regelmäßigen Abständen kleine Springbrunnen Wasserfontänen auf die Besucher, eine besondere Form der Wasserkunst. Die Wasserspiele wurden im 18. Jahrhundert wieder aufgebaut.

Neben dem Laubengang von niedrigen Buchsbaumhecken umschlossene Beete mit Rosen und Florettseidenbäumen.

Florettseidenbaum (Ceiba speciosa) – stachelige Rinde und rosafarbene Blüten.

Blüten und Holzbiene (Xylocopa).

Bougainvillea.

Von einem weiteren Laubengang Blick auf weitere Laubengänge, ein Nebengebäude und im Hintergrund die Berge.

Kurz vorm dem Gutshaus hohe Palmen und ein Teich mit Fischen und Wasserpflanzen.

Blüten der Seerosen

Blüten der April fool bzw. Scharlachrote Blutblume (Haemanthus coccineus).

In einem weiteren Teil des Garten, rund um das Gutshaus zahlreiche Palmen, Bambus und andere mediterrane Pflanzen.

Hellblaue Blüten der Kap-Bleiwurz (Plumbago auriculata)

Dekorative Stämme von alten Olivenbäumen.

Blick auf Nebengebäude und das Eingangsportal. Im Hintergrund Berge.

Truthahn und Truthenne in einem Gehege.

Kleine Ziege in einem Gehege.

An den Treppen hinauf zum Gutshaus eine tote Palme.

Kaputter Baumstamm einer Palme, wohl geschädigt durch den Palmrüssler (Rhynchophorus ferrugineus).

Datteln an einer Dattelpalme (Phoenix).

Blick zurück auf den Weg mit Palmen und Pinien.

Blick von der Treppe auf das vermutlich im 17. Jahrhundert errichtete Gutshaus mit einem Teich davor. In der oberen Etage ein überdachter Balkon mit Säulen.

Blick auf den Teich mit Wasserpflanzen und großen Palmen darüber.

Gewunden gewachsener Stamm einer 400 Jahre alten Pflanze.

Über eine kleine gewundene Freitreppe ein Zugang zu einem etwas höher liegenden Teil des Gartens um das Gutshaus.

Laubengang mit Pergola der zu einem Eingang des Gutshauses führt.

Kleine Terrasse mit Brüstung und einem Tisch aus Stein.

Blick auf den überdachten Balkon mit Säulen und einem Blick auf den Teich vor dem Gutshaus.

Inneres:

Informationstafel

Kammer der Königin: Vorraum zu einem Schlafzimmer, welches für Königin Isabella II. (1830-1904) anläßlich ihres kurzen Besuches eingerichtet wurde. Der Raum mit den ländlichen Szenen am Sockel der Wände, Tischen, Stühlen, Kamin und Stichen an den Wänden wurde Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts eingerichtet.

Kleiner Ecktisch vor den Landschaftsbildern am Sockel.

Verglaste Tür zum Schlafzimmer in den Formen des Rokoko von 1864.

Bett und Frisiertoilette im Schlafzimmer der Königin.

Blick aus dem Schlafzimmer in den Vorraum.

Badezimmer hinter dem Schlafzimmer mit einer extra aus Frankreich importierten Badewanne.

Informationstafel

Raum mit zahlreichen Stichen an den Wänden.

An einer Wand überwiegend Stiche mit Bildnissen von Königen.

Auf einem Ecktisch die Büste eines Mannes.

Auf einem Tisch ein Kabinettschrank aus dunklem Holz mit Intarsien.

Ein historisches Tasteninstrument, ggf. ein Virginal.

In der Mitte ein Lehnstuhl aus dunklem Eichenholz von 1399. Das geschnitzte Relief auf der Lehne zeigt ein Paar unter einem Baum, vertieft in ein Brettspiel. Auf der Rückseite der Lehne noch einmal dieses Paar – warscheinglich Tristan und Isolde – nur stehen sie diesmal unter einem Baum, in dessen Krone König Marke das Rendevous beobachtet.

Ein Salon wo ebenfalls der Sockel mit Landschaftsbildern bemalt ist. Unter dem Bildnis eines Reiters in Rüstung steht eine große Truhe mit Wappen.

Unter dem Bildnis eines Adligen eine Wiege und eine Truhe auf zwei Löwen mit zahlreichen Nägeln im Muster beschlagen.

Unter weiteren Bildnissen Stühle, ein Tisch mit einer Art Vitrine darauf.

Bildnis von Leonor Berga y Zaforteza, einer mallorquinischen Adligen.

Gemälde mit der französichen Lilie und dem Wappen der Familie Berga.

In einer Ecke ein Stuhl und ein Kohlebecken, sowie Im Sockel die Darstellung des historischen Porto Pi Leuchtturms in Palma de Mallorca.

Bibliothek mit verglasten Schränken mit Büchern.

An der hinteren Wand Reliefs mit Szenen aus der Passion Christi – vermutlich Flügel von einem ehemaligen Retabel bzw. Altar.

Schrank mit Büchern, die alle einen Einband aus Pergament haben.

Details einer Inkunabel mit Hufnagelnoten.

Handschrift „Burgues Zaforteza“ mit einer gemalten Darstellung von Christus am Kreuz und den vier Evangelisten.

Informationstafel

Vitirine mit einer Fotografie der ersten Seiten des „Llibre de les Franqueses“. Das „Buch der Gesetze“ wurde 1244 von König Jakob I. an Mallorca gegeben und ist im Bestand der Alfàbia-Bibliothek.

Blick in den Flur bzw. Diele mit Sitzbänken aus Holz.

An der Decke eine schmiedeeiserne Lampe mit farbigem Glas, eine Truhe und Stiche an den Wänden.

Pendeluhr in einem Gehäuse aus mit floralen Motiven bemaltem Holz.

Stammbaum der Adelsfamilien, mit zahlreichen farbigen Wappen, an der Wand.

Blick in den Innenhof mit einer großen Platane, Blumentöpfen und einem Springbrunnen.

Detail des Springbrunnens mit der Statue eines Jungen, der einen Fisch hält.

Portal zur Kapelle. Es ist von Reliefs mit Arkanthusblättern aus Sandstein umgeben.

Über der Tür das Wappen mit den französischen Lilien und eine kleine Fensterrose.

Blick in das Innere der Kapelle.

Kleine Freitreppe führt vom Innenhof zu einem Eingang bzw. Portal des Gutshofes aus Sandstein. Es wird flankiert von Säulen mit Köpfen und Arkanthusblättern. Über der Tür ein dreieckiger Giebel mit Wappen und floralen Motiven.

Zugang zu einem niedrigen Nebengebäude.bzw. Wirtschaftsgebäude.

Informationstafel zur Ölmühle

Im Inneren eine Ölmühle. In der Mitte der runde Kessel und die großen Holzbalken rechts und links ist die Presse.

Unter einem niedrigen Tonnengewölbe historische landwirtschaftliche Geräte.

Kammer mit Sätteln an der Wand.

Blick in den Stall mit Futtertrögen und Tonnengewölbe.

Marktstand mit Kleidung. -

Els Calderers:

Landkarte von Mallorca aus Fliesen. Südlich von Sant Joan, in der Nähe des Ortes Petra, liegt das Landgut Els Calderers.

Das Landhaus, welches nach dem Namen der ursprünglichen Besitzer benannt ist, fand erstmals im Jahr 1285 urkundliche Erwähnung. Noch im 13. Jahrhundert übernahm die Adelsfamile Verí den Herrensitz. Um 1750 wurde das Hauptgebäude so umgebaut, daß es dem Lebensstil des mallorquinischen Landadels entsprach und kontinuiertlich bis in das frühe 19. Jahrhundert immer wieder erweitert. Das Gebäude gilt als charakteristisches Beispiel für den mallorquinischen Landhausstil „Finca rustica“. Heute ist es ein Freilichtmuseum mit zahlreichen Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken, die vom aristokratischen Leben im 18. und 19. Jahrhundert zeugen.

Blick über die Felder Richtung Herrenhaus. Sie waren früher von Weinstöcken bewachsen, bis die Reblaus dieser wichtigen Einnahmequelle ein Ende setzte. Seither wird eher Getreide angebaut.

Bruchsteinmauer mit einer Hecke aus dem Kaktus mit Kaktusfeigen (Barbary fig).

Ein typisch mallorquinisches schwarzes Schwein. Aus ihnen wird die mallorquinische Wurstspezialität sobrassada hergestellt.

Pfosten am Eingangstor aus Bruchsteinen mit einem Bild aus Fliesen mit dem Namen des Landgutes und einer Madonna.

Auf dem Weg zum Herrenhaus stehen historische landwirtschaftliche Geräte.

Niedrige Bruchsteinmauern, zum Teil mit Ziervasen darauf, umgeben Beete.

Zur Gesamtanlage gehören neben dem dreistöckigen Hauptgebäude mit über 20 Räumen mehrere Nebengebäude, Stallungen und Felder.

Geschirr aus Keramik mit typischem farbigen Design.

Im Backhaus eine kleine Küche mit Backofen und Feuerstelle mit Töpfen.

Fassade des Hauptgebäudes aus gelbem Kalkbruchstein, Drei Stockwerke mit einem Eingang mit Rundbogen und einer kleinen Treppe davor.

Über dem Eingang ein kleiner Balkon und rechts und links liegen Statuen von Löwen.

Geht man um das Hauptgebäude herum, befindet sich dahinter eine Terrasse mit Säulen mit Ziervasen darauf, Tischen und Stühlen, beschattet von hohen Bäumen.

Kleiner Schmetterling auf einer Kap-Bleiwurz.

Am Ende einer großen Terrasse die Statue einer Frau bzw. Heiligen.

Das Hauptgebäude mit seinen niedrigeren Nebengebäuden von der Rückseite.

Zwischen Hauptgebäude und einem Nebengebäude ein Gang und ein Brunnen.

Inneres:

Eingangshalle mit Bildnissen der Ahnen der Familie Juan de Sentmenat. Außerdem Degen an der Wand und Ketten, die über den Türen hängen und auf einen Besuch des Königs verweisen.

Kabinettschrank aus dunklem Holz mit goldfarbenen Vögeln auf der Frontseite.

Von der Eingangshalle kann man direkt in den Innenhof mit Brunnen und einem Teich gelangen. Er ist mit zahlreichen Pflanzen und Blumentöpfen dekoriert.

Empfangsraum mit Kreuzgewölbe und mallorquinischen Möbeln, Kohlebecken und Gemälden.

Am Ende des Saales ein Kamin mit zwei Lehnsesseln, Gemälden und zwei Statuen von Putten auf dem Kaminsims.

Kleiner Raum für den Priester mit Tisch und Stuhl, Gemälden und zwei Truhen. In einer Vitrine liturgische Geräte.

Hinter einem überwölbten Gang liegt die Kapelle des Hauses. Sie gehörte ursprünglich zu einem Kellerraum und wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts zur Kirche umgebaut. Rechts und links vom Eingang Statuen von Mönchen, dem heiligen Junipero Serra und dem heiligen Antonius.

Der Altar mit zwei Betstühlen davor.

In der Kirche ein mallorquininische Krippe.

An der Wand ein Armreliquar.

Flur mit Sitzbank und einer Tapisserie, sowie zwei silberfarbenen Kandelabern an der Wand.

Blick in den Keller mit Weinpresse, Weinflaschen und Weinfässern.

Uralte verstaubte Weinflaschen in einem Regel.

In einem Schrank Gefäße aus Glas und Glasflaschen in Form von Figuren.

Destilliergeräte aus Kupfer und Weinfässer.

Jagdzimmer, ausgestattet mit Waffen incl. Kanonenkugeln und Jagdtrophäen der Familie Juan de Sentmenat.

Winziges Arbeitszimmer bzw. Bibliothek.

Das große mit Kreuzgewölben versehene Herrenzimmer. Um die Jahrhundertwende war es üblich, daß sich hier eine Abendgesellschaft traf.

Über dem Kamin ein Bildnis von Kardinal Antonio Despuig y Dameto (1745-1813).

Möbel aus Holz, ein Schreibtisch, an der Wand viele gesammelte Spazierstücke, eine Schreibmaschine auf einem Beistelltisch. Unter den Tischen Kohlebecken.

In einer Truhe offenbar besonders wertvolle Bücher.

An einer Wand ein großes Gemälde mit Maria und einem heiligen Mönch. Davor eine Truhe mit der Statue des nackten Jesusknaben darauf.

Blick in die Küche mit traditionellen Küchengeräten und Fliesen an der Wand vom Anfang des 20. Jahrhunderts.

Speisezimmer mit einem gedeckten Tisch, dessen Geschirr das Emblem der Familie Juan de Sentmenat trägt. Gemälde mitStilleben aus dem 18. Jahrhundert schmücken die Wände, ein geöffneter Schrank mit Geschirr.

Auf der anderen Seite des Speisezimmers ein Kamin. Auf dem Kaminsims Statuen von Löwen, die Wappenschilde halten. Weitere Stilleben und ein Bildnis von Christus an der Wand.

Detail des Geschirrs bzw. eines Gedecks.

Musikzimmer, eingerichtet im klassizistischen Stil. Die Puppe am Klavier trägt ein mallorquinischen Seidenkleid aus dem 19. Jahrhundert.

Damensalon, der Treffpunkt für die Frauen, die sich hier zum Lesen, Nähen oder Beten trafen. Über dem Kamin ein Bildnis der Urgroßmutter der jetzigen Besitzerin. Stiche und Gemälde an den Wänden.

Historisches Foto der Frauen und Mädchen der Familie.

In einer Ecke Heiligenbilder und Bilder von Familienangehörigen.

Wohnzimmer mit einem Tisch, Kommoden und Gemälden mit Landschaftsdarstellungen. Auf einer der Kommoden eine Büste aus Holz der heiligen Theresa aus dem 17. Jahrhundert.

Auf einem kleinen Ecktisch die Statue von Melchior, einem der heiligen drei Könige. Die Krippenfigur stammt aus Venedig.

Im ersten Obergeschoss befinden sich die Privaträume und Schlafzimmer, die im Stil der Zeit um 1900 eingerichtet sind. An der Wand Bildnisse von Familienangehörigen und in einem verglasten Schrank ein Fächer aus Gold aus China.

Ankleidezimmer der Frau mit großem Spiegel und einer Waschkommode.

Dahinter liegt das Schlafzimmer mit einem Himmelbett im typisch mallorquinischen Stil. Die Mahagonimöbel stammen meinst aus der Möbelproduktion in der Stadt Manacor.

Ankleidezimmer dem Mannes mit Tisch und Stühlen, einem Sekretär, Sofa, Kamin und zahlreichen Stichen von Militärangehörigen an der Wand.

Blick in den Innenhof mit Brunnen und Teich.

Stich mit Bildnissen aller Päpste in chronologischer Reihenfolge.

Französischer Stich von Jerusalem und seinen Vororten, gewidmet Jean-François de Hercé, Bischof von Nantes (1776-1849).

Schlafzimmer mit Fotos, Gemälden und Stichen an der Wand, Frisiertisch mit Spiegel.

Weiterer Raum, der als Ausstellungsraum für die Sammlungen genutzt wird. Historische Pistolen in einer Vitrine und unter der Glasplatte auf dem Tisch alte Geldscheine und Aktien.

Puppenhaus aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Bleisoldaten ggf. auch Zinnsoldaten.

Trachtenpuppen und Fächer.

Kleidungsstücke und Fächer in Vitrinen.

Kleines Badezimmer mit einer Badewanne, Nachttöpfen, kleinen Spiegeln und mit Blüten bemalter Paravent. Um 1900

Blick über eine Terrasse in der oberen Etage mit Brüstung und Ziervasen in die Landschaft.

In einem eigenen Flügel des Gebäudes befinden sich die Räume der Bediensteten. Nähraum mit Weißwäsche, Bügeleisen, Nähmaschine, Stickrahmen und ein Kissen zum Klöppeln von Spitze.

Kornkammer: eine große durch Pfeiler gestützte Halle in der die Früchte und Getreide des Landsitzes gelagert werden. Historische Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft und Werkzeuge werden gezeigt.

An der Wand Pferdegeschirr für vier Pferde, Kummet.

Maiskörner und ein Sieb.

Körbe mit Mandeln und eine Schälmaschine.

Einfaches Schlafzimmer mit Bett und einem Gemälde von Maria darüber.

Schlafzimmer eines Ehepaares mit einer Wiege, Bettpfanne, einfacher Waschtisch.

Büro des Verwalters mit Schreibtisch, Kommode und Stichen von Pferden und Jagdszenen an der Wand.

Küche mit Feuerstellen, Küchengeräten und Waschbecken.

Außen führt eine Treppe, mit Ziervasen auf Sockeln, hinunter zur Schmiede.

Schmiede mit Amboss, Feuerstelle und zahlreichen Werkzeugen.

Unterhalb des Herrenhauses ein großes Wasserbecken. Rinnsale von der darüber liegenden Terrasse bilden kleine Wasserfälle.

Daneben ein Weg, beschattet durch eine bewachsene Pergola.

Gehege mit Ziegen und Hühnern.

Schwarze Kuh

Schwarze Schweine

Blick auf das Landgut mit Eseln in einem Gehege davor.

Kaktusfeigen.

Remise mit mehreren Kutschen, Pferdegeschirren an der Wand.

Mit Stufen leicht ansteigender Weg mit Zypressen, der am Landgut vorbei nach oben führt.

Riesige Halle mit langen modernen gedeckten Tischen, ggf. für Reisegruppen.

Blick auf das Landgut von weitem.

Der Ort Sant Joan von weitem. -

Santuari de Consolació bzw. Einsiedelei von Sant Joan: Beim Ort Sant Joan liegt auf einem Hügel diese Einsiedelei. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und besteht aus mehreren Gebäuden. Es ist über eine große Freitreppe erreichbar.

Luftbild des Geländes.

Eine Treppe führt hinaus zu den Gebäuden. Rechts an der Wand eine Sonnenuhr und links untre einem kleinen Giebel drei bibliosche Szenen aus Fliesen.

Auf dem kleinen Platz weiter oben befindet sich ein Brunnen bzw. eine Zisterne.

Unterhalb der Einsiedelei mit der Wallfahrtskirche, befindet sich ein großer Friedhof.

Schmetterling Schwalbenschwanz (Papilio machaon). -

Petra:

Der kleine Ort mit seinem schachbrettartig angelegten Straßen mit Häusern aus Bruchsteinen, hat etwas mehr als 3.000 Einwohner. Die Araber, die den kleinen Ort im Inneren der Insel gründeten, nannten ihn in Anlehnung an die große jordanische Namensschwester „Die Strahlende“. Im Gemeindegebiet befinden sich rund 40 archäologische Fundstätten aus unterschiedlichen Geschichtsepochen. In Petra ist der Missionar und Franziskanermönche Fra Junípero Serra (1713-1784), der Gründer von San Francisco und San Diego geboren worden. In der berühmten „Hall of Fame“ von Washington wird er seit 1931 als einziger Nicht-Amerikaner geehrt.

Informationstafel mit Stadtplan und zur Kirche Sant Pere.

Kirche Sant Pere:

Die gotische Kirche wurde 1582 begonnen und erste Ende des 18. Jahrhunderts vollendet. Sie hatte zwei Vorgängerbauten. Sie ist eine der größten Kirchen auf Mallorca.

Blick von weitem auf die große Kirche von Petra.

Nordseite der Kirche mit dem mehreckigen Glockenturm im Osten. Typisch für viele mallorquinische Kirchen die großen durch Rundbögen verdeckten Strebepfeiler.

Westfassade der Kirche mit einer großen Fensterrose.

Blick von dem etwas oberhalb der Straßen liegenden Weg um die Kirche, auf das gegenüberliegende Gebäude mit kleinem Garten und Rundbogenarkaden.

Südwestliche Ecke der Kirche.

Blick auf die Südseite der Kirche mit ihren Strebepfeilern hinter Rundbögen und einem weiteren Portal.

Das Portal ist neugotisch mit einer Statue im Typanon unter einem Kielbogen und Wappen als Reliefs..

Links neben der Tür ein Denkmal für Fra Junípero Serra (1713-1784). Er ist der Gründer der Städte San Diego, San Antonio und San Francisco. Papst Franziskus hat ihn 2015 heilig gesprochen.

Blick von der Carrer Església im Norden der Kirche auf Kirche und das gegenüberliegende Gebäude mit dem kleinen, von Rundbögenarkaden umgebenen Garten. Statue einer Frau mit einem Korb mit Früchten.

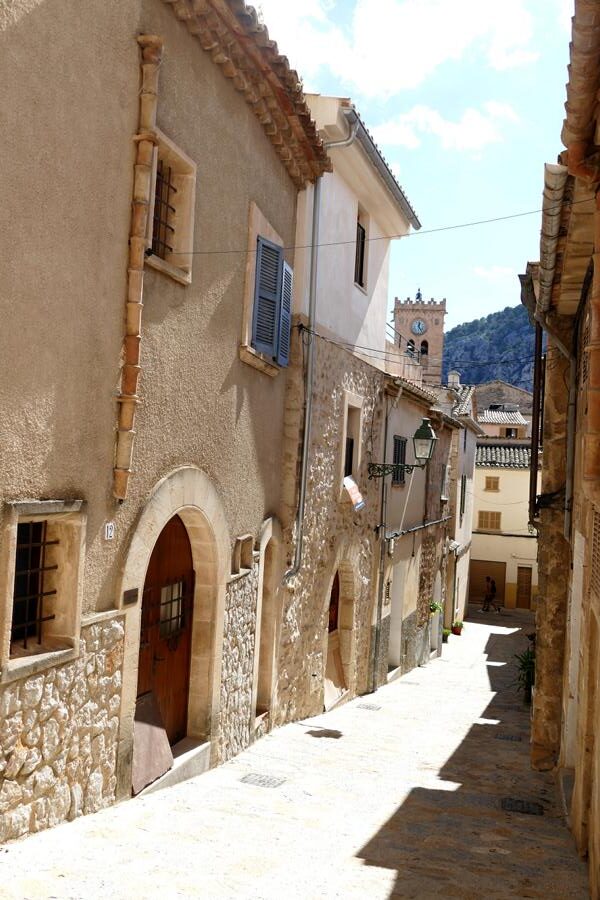

Blick in einige der schnurgerade verlaufenden Straßen.

Stehen gebliebene Türme von ehemaligen Windmühlen.

Convent de Sant Bernardí: Das Kloster wurde 1607 von Franziskanern erbaut. Benannt ist es nach dem heiligen Bernardino von Siena. 1657 begann der Bau der Kirche und in den 1690er Jahren, waren Kirche und der größte Teil des Klosters fertiggestellt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erhielt Junípero Serra hier seine religiöse Ausbildung. Erhalten blieb von dem Kloster nur die Kirche und die Sakristei. Blick durch die Carrer Major auf den Kirchturm.

Die nach Osten ausgerichtete Fassade der Kirche und Details des Portals und des runden Fensters darüber.

Tür mit Umrahmung aus Sandstein an der linken Seite der Kirchenfassade.

Die Westseite der Kirche an der Carrer des Convent. Hier steht ein Gedenkstein mit Steinbänken und Bildern aus Fliesen zu Fra Junípero Serra.

In der Carrer Juniper Serra stehen mehrere Bilder aus Fliesen zu Fra Junípero Serra und hier ist auch der Eingang zum Museum zu seinen Ehren. -

Cala Figuera bzw. Feigen-Bucht: Der kleine Ort liegt an einer fjordartigen, felsigen Bucht im Südosten von Mallorca. Ehemals war es der Hafen der 5 km entfernten Stadt Santanyi.

Landkarte mit dem wie ein Y geformten Fjord.

An der Landspitze am Beginn des Fjords der Leuchtturm Torre d’en Beu.

Der Fjord ist umgeben von Felsen.

Eine steile Straße führt hinunter zum Ufer. Am gegenüber liegenden Ufer in den Fels hineingebaute Restaurants, umgeben von mediterraner Vegetation.

Ein Bootssteg führt auf das Wasser hinaus. Hier gebelt sich der Fjord.

Zahlreiche Boote ankern hier.

Spaziergang entlang des Fjords Richtung Meer, bis fast an die Spitze.

Die 1938 erbaute ehemalige Kirche von Cala Figuera. Sie ist heute ein Restaurant, da die seit den 1990er Jahren zurückgehenden Besucherzahlen zu einer Umstrukturierung des Ortes geführt hat. -

Portocolom: Die kleine Hafenstadt liegt an der Ostküste von Mallorca und hat ca. 5.000 Einwohner. Sie wurde bereits im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Früher wurden von hier die Weine aus Felanitx nach Frankreich und zum spanischen Festland exportiert. Eine große, halbkreisförmige Bucht bildet hier den größten Naturhafen Mallorcas.

Kurz vor dem Ort ein kleiner Platz mit Skulpturen aus Metall von Meerestieren – ein Seepferdchen, eine Krake, Fische und ein großes Segelschiff.

Blick auf die Südseite der Bucht mit zahlreichen Booten im Jachthafen.

Auf der anderen Seite der Einfahrt zur Bucht ein Leuchtturm.

An der Straße die um die Bucht herum führt ein modernes, rundes Haus.

Spielplatz mit einem Segelschiff.

Blick auf den Jachthafen. Im Hintergrund auf einer kleinen Anhöhe die Kirche des Ortes.

Dort befinden sich der historische Hafen „Es Riuetó“. An der alten Mole liegen die traditionellen Boote die Illauts.

Hinten sieht man die traditionellen Fischerhäuser mit bunten Fenstern und Türen. Von vielen wird dieser Bereich als einer der am besten erhaltenen Ortskerne Mallorcas angesehen.

Blick auf die Bootshäuser, genannt barraques, mit Booten davor.

Blick auf die Häuser und über die Bucht.

Bougainvillea.

Die Fassade der Kirche Mare de Déu del Carme mit einem Platz davor.

Der Platz vor der Kirche, mit Pinien bewachsen.

Häuser neben der Kirche.

Büste auf einem Sockel.

Stahlarmierungen an der Straße, zum Schutz mit roten Kappen versehen.

Verrostetes Boot aufgebockt an Land.

Verschiedene Muscheln zum Essen in einem Kühlregal eines Supermarktes. -

Felanitx:

Die Besiedelung in Felanitx geht auf die Bronzezeit zurück, wo sich die ersten Menschen in Höhlen am Puig de Castell de Santueri ansiedelten. Der Ort Felanitx wurde erst im 11. Jahrhundert von den Mauren gegründet und war dann ab 1300 bereits eine Stadt. Angeblich soll Christoph Kolumbus nicht in Genua geboren worden sein, sondern in Felanitx. Felanitx war das erste Weinanbaugebiet auf Mallorca. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts vernichtete die Reblaus einen großen Teil der Rebstöcke. Heute kommen etwa 75 % des mallorquinischen Weißweins aus der Gegend rund um Felanitx. Der Ort hat etwa 19.000 Einwohner.

Im Zentrum der Stadt der große Marktplatz, Plaça Espanya. In der Mitte des Platzes die Statue von Maria auf einer hohen quadratischen Säule.

Historisches Gebäude mit einem Schönheitssalon – Centro de Estetica.

Plakat mit Werbung für Stierkampf.

Kirche Sant Miquel: eine große Freitreppe führt hinaus zur Westfassade. Die Kirche wurde im 16. und 17. Jahrhundert erbaut, zeigt aber auch viele Elemente der Neugotik. Die Fassade entstand 1589-1591. Das Eingangsportal ist ein typisches Beispiel für den mallorquinischen Churriguerismus (eine nach dem spanischen Baumeister und Bildhauer José Benito de Churriguera seinen Brüdern und Neffen benannte iberische und iberoamerikanische Variation des Spätbarocks in der Zeit von ca. 1690-1750). Das barocke Eingangsportal hat maniristische Details und stammt von Joan Sagrera. Die Kirche wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Kirche aus dem 13. Jahrhundert errichtet. Diese wiederum stand auf den Grundmauern einer ehemaligen Moschee. Die Kirche ist 44 m lang, 13 m breit und 17 m hoch. Die Fassade entstand zwischen 1589 unf 1591.

Links von der Fassade ein Haus mit einer großen abgeschrägten Aussparung an der Ecke.

Details der Fassade:

Der Giebel mit zwei turmartigen Pyramiden an den Ecken, 3 Öffnungen mit Brüstung zu einem Gang dahinter und einer Sonnenuhr.

Die Fensterrose vom Bildhauer Antoni Genovard entstandt von 1589-1591.

Entworfen wurde es vom Holzschnitzer Miquel Quetglas und erbaut vom Baumeiserr Joan Sagrera. Inspiriert wurde es vom Haupt- und Chorportal der Kathedrale in Palma. Flankiert wird das Portal von 2 Nischen, in denen die Statuen Apostel Petrus und Paulus stehen. Im Tympanon die zentralen Symbole der Eucharistie, die Teile des Wappens von Felanitx sind, flankiert von 2 Engeln. Das Portal bewacht der Schutzpatron der Kirche, der Erzengel Michael, der 1762 hier angebracht wurde.

Unterhalb der Kirche kann man an der Südseite der Kirche die Carrer Major entlang laufen.

An der Stützmauer ein Relief „Zum Gedenken an die 414 Opfer, die der Einsturz dieses Dammes am 31. März 1844 verursachte, als die Via Crucis-Prozession vorbeizog“.

Blick auf die Seitenwand der Kirche mit einem weiteren Eingang und dem 30 m hohen Turm. Er wurde 1615 nach Plänen von Antoni Torrents erbaut und 1681 fertiggestellt.

Details der Rundbögen oben am Turm.

Ein weiterer Eingang zur Kirche.

Inneres:

Blick durch das Kirchenschiff aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Hauptaltar. Kreuzrippengewölbe und mit Spitzbögen überwölbte Seitenkapellen.

Orgel: 1696-1699 von den Brüdern Caimari gebaut. 1770 von Jordi Bosch und 1892 von Julià Munar renoviert. Sie befindet sich an der linken Seite des Kirchenschiffs.

Blick in das Gewölbe kurz vor dem Chor. Die Schlusssteine des Kreuzrippengewölbes zeigen farbige biblische Szenen.

Der Chor mit dem Hauptaltar. Darüber farbige Fenster von 1929.

Informationstafel zum Hauptaltar

Hauptaltar: neugotisch von 1867. Die barocke Statue von Maria im Zentrum des Altars, wurde 1645 von Antoni Homs geschaffen.

Achteckiges Taufbecken in einer mit schmiedeeisernen Gittern abgesperrten Nische mit Wandmalereien.

Informationstafel zur Capella del Roser

Auf der linken Seite nach der Kapelle des heiligen Stephanus kommt die Capella del Roser. Sie ist die größte Kapelle in der Kirche. Nach Plänen des Architekten Joan Aragó wurde sie 1727-1730 errichtet (gem. Kirchenführer 1717-1730).

Details des barocken Altars mit der Statue von Maria von Antoni Llabrés im Zentrum. Flankiert vom heiligen Dominikus und der heiligen Katharina von Siena, die von Joan Riera sind. Alle Statuen sind von 1805.

Informationstafel zu den Wandmalereien des Gewölbes und der Kuppel.

Details der Kuppel und der Malereien im Gewölbe.

Statue des Erzengels Michael.

Kandelaber neben dem Altar.

Weiterer neugotischer Altar neben dem Marienaltar.

Informationstafel zum Altar der Gottesmutter von Fatima, am Eingang zur Capella del Roser.

Informationstafel zur Capella del Nom de Jesus.

Das neugotische Retabel ist von 1910.

Kapelle und Altar der schmerzensreichen Jungfrau Maria und Jesus Christus bzw. Capelle da la Mare de Déu dels Dolors: Informationstafel

Neugotisches Retabel von Gabriel Moragues von 1905.

Capella del Sant Christ: Informationstafel

Retabel von Josep Sastre von 1759, Barock

Auf der rechten Seite der Kirche die Kapelle mit Altar des heiligen Franziskus von Assisi: Informationstafel.

Das neugotische Retabel stammt von Guillem Sagrera von 1922. Im oberen Bereich Statuen von Franziskus, Erzengel Gabriel, Matthäus, Bartholomäus und der heiligen Katharina. Darunter gemalte Heilige auf Goldgrund.

Vor dem Altar eine lebensgroße Statue des das Kreuz tragenden Christus.

Kapelle und Altar des heiligen Antonius Abad: Informationstafel

Das neugotische Retabel stammt von Joan Monserrat von 1868. In der Mitte eine barocke Statue des Heiligen von Gregori Herrera von 1747.

Kapelle und Altar Herz Jesu: Informationstafel

Das Retabel ist von 1866.

Kapelle und Altar des heiligen Sebastian: Informationstafel

Das barocke Retabel wurde 1763-1770 von Josep Sastre Tamorer (1720-1779) geschaffen. Die Gemälde 1782-1783 von Gaspar Oms. Im Zentrum eine Statue des heiligen Sebastian von 1580.

Kapelle und Altar des Seligen Ramón Llull: Informationstafel

Antoni Barceló schuf das Retabel 1715.

Kapelle und Altar des heiligen Petrus. Dargestellt als Papst mit Schlüssel als Attribut in der Hand.

Kapelle und Altar des heiligen Josef.

Weiterer Nebenaltar.

Kreuzgewölbe mit Schlussstein.

Blick durch das Kirchenschiff Richtung Ausgang.

Vor der Kirche, unterhalb der Freitreppe das Patrizierhaus Can Prohens, heute ein Kulturzentrum. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Davor der Zugang zur Font de sa Margalida, die seit 1830 genutzt wird und eine angeblich nie versiegende Quelle ist. Einige Stufen führen zu ihr herunter.

Vor dem Patrizierhaus die lebensgroße Statue eines iberischen Speerkämpers aus Metall.

Blick in den Hausflur eines historischen Hauses

Blick von der Plaça Rei Jaume II. auf die Ostseite der Kirche mit dem Kirchturm,

Hier befindet sich auch die Markthalle.

Blick in die Markthalle.

Blick von den Arkanden der Markthalle auf das Rathaus.

An der Fassade des Rathauses ein Balkon, darüber das Relief des Wappens, eine Uhr und unten ein Relief mit einem weiteren Wappen und der Jahreszahl 1702.

Blick in eine der Straßen mit den zahlreichen typischen Balkonen.

Historischer Briefkasten mit dem Namen Oranienburg, wie der Brandenburger Ort.

Das 1833 erbaute historisches Gebäude der ehemaligen Banco de Felanitx, in der Carrer de sa Plaça 11. Über dem Eingang ein Balkon mit Flagge und dem Namen des Gebäudes als Relief.

Im Vorraum moderne Statue der Infantin Maria Theresia von Spanien, inspiriert durch das Gemälde von Diego Velázquez von 1650.

Details an einer Fassade mit Fensterläden, Balkon mit schmiedeeisernem Gitter und Reliefs über den Balkontüren mit Vögeln, floralen Motiven und Schwalbennestern.

Plaça de s’Arraval mit einem Obelisken, umgeben von historischen Gebäuden.

Fassade eines historischen Gebäudes, verziert mit muschelförmigen Reliefs über den Fenstern und Streifen mit Reliefs an den Seiten.

Detail eines Balkons mit schmiedeeisernem Gitter und Fensterläden.

Streetart, Wandmalerei an einer Hausecke mit einem Tausendfüssler.

Blick in zwei der engen Straßen, flankiet von historischen Gebäuden. -

Puig de Sant Salvador mit dem Santuari de Sant Salvador:

Die Eremita oder Santuari de Sant Salvador liegt auf dem 509 m hohen Puig de Sant Salvador im Südosten der Insel. Schon seit dem Mittelalter wurde der Berg als Kommunikationspunkt im Fall eines Piratenangriffs genutzt, indem die Turmwächter Signale mit Portocolom und Monti-Sion austauschten.

Auf dem südlichen Teil des Gipfelplateaus, beim Parkplatz, steht das Monument del Crist Rei, Chrstus Pantocrator. 1928 Grundsteinlegung, es war aber erst 1934 fertig. Das Monument hat eine Höhe von 37 m. Der quadratische Sockel aus Beton hat an der Basis eine Seitenlänge von 8 × 8 m und eine Höhe von 30 m. Er trägt eine 7 m hohe Statue des Christus Pantocrator aus geschwärzter Bronze. Als Künstler wird sowohl der mallorquinische Bildhauer Francesc Salvà Pizà (1892- ), als auch nach anderen Quellen Tomàs Vila Mayol (1893–1963) genannt.

An den Stufen des Monuments liegende Löwen aus Stein.

Aussicht nach Südosten Richtung Portocolom mit dem Naturhafen und Leuchtturm.

Aussicht nach Osten, am Fuße des Berges Bauernhöfe und Villen.

Blick auf die benachbarten Berge und weitere Ausblicke.

Blick auf den Parkplatz und das Santuari de Santsalvador im Hintergrund. Es wirkt wie eine Festung und hatte auch viele Jahrhunderte die Funktion eines Fluchtortes.

Auf dem Berg steht auch ein Sendemast.

Blick auf das 14 m hohe Creu des Picot auf einer benachbarten Bergspitze, dem Puig des Milá.

Der Überlieferung nach hat in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts in einer Höhle hier am Berg der Eremit Romeo de Burguera gelebt. Nachdem im 14. Jahrhundert etwa ein Fünftel der Bevölkerung von der Pest dahingerafft worden war, wollten die Bewohner als Dank für die Rettung der restlichen Bewohner eine Kapelle bauen.

Der Name Sant Salvador bedeutet „Heilige Rettung/Erlösung/Befreiung“. Die kleine Kapelle konnte die Menge der Pilger nicht mehr aufnehmen und so wurde mit dem Bau der heutigen Kirche, erbaut 1707-1734, und der Unterkünfte begonnen, die 1788 fertiggestellt waren.

Blick von einem weiteren Parkplatz auf den Eingang zum Santuari. Seit 1992 steht die Herberge unter der Leitung von zwei mallorquinischen Familien, die hier ein Restaurant betreiben und die Zimmer vermieten. Das Gebäude, sowie der Grund und Boden, gehören der Diözese von Mallorca.

Links neben dem Eingang ein Relief mit Inschrift zum Gedenken an Miquel Rigo i Puig, der 1956 den Neubau der Straße zum Santuari realisierte.

Blick von der Terrasse vor dem Santuari mit Brunnen, auf das Creu des Picot.

Eingang zur Herberge des Santuari mit einem Vorraum mit Kreuzgewölbe.

Im Flur, der Diele der Herberge Gemälde und ein mit Glas abgedecktes Relief des letzten Abendmahls. Dies ist eine Kopie des Reliefs vom Südportal der Kathedrale in Palma de Mallorca.

An der Wand ein gerahmtes Radfahrertrikot mit Foto vom Radfahrer Guillem Timoner Obrador (1926-2023), der seine Trikots nach zahlreichen Siegen der Muttergottes gestiftet hat.

Fassade der nach Südosten ausgerichteten einschiffigen Kirche des Santuari. Sie wurde 1716 geweiht.

Inneres:

1572 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung als Nostra Senyora de Sant Salvador bzw. als La Mare de Déu de Sant Salvador. Im 16. Jahrhundert wurde die frühere Kirche vergrößert. Mit der Zeit wandelte sich der Wallfahrtsort zum Marienheiligtum.

Blick in das Kirchenschiff mit den Seitenkapellen.

Der Hauptaltar zeigt eine Statue vom Maria mit dem Kind, die der Legende nach im 14. Jahrhundert von einem Hirten in einem Gebüsch am Berg gefunden worden sein soll. Er soll von einem Engel beauftragt worden sein, die Statue auf den Berg zu tragen. Diese nur 50 cm große Statue ist das Zentrum des Hauptaltars. Im 18. Jahrhundert wurden barocke Figuren und Verzierungen durch den Bildhauer Pere Coronero ergänzt. Seit 1903 steht die Statue unter einen romanischen Bogen, flankiert von gedrehten, sogenannten Salomonischen Säulen.

Details des Altars und der Salomonischen Säulen, umrankt von Blüten und Blättern aus Metall.

Große Kandelaber stehen vor dem Altar.

Rechts und links vom Altar führen Gänge hinter den Altar. Hier befindet sich ein Treppenhaus und eine Fensterrose.

Detail der Statue der Maria vor dem Hintergrund aus Alabaster mit zahlreichen Engeln, Wolken und einer großen, von Engeln gehaltenen Krone darüber. Zwischen 1934 und 1942 wurde die Apsis dann neu gestaltet. Das Retabel aus Alabaster hat der mallorquinische Bildhauer Tomàs Vila Mayol 1942 im Auftrag der Stadt Felanitx angefertigt.

Blick durch das Kirchenschiff zum Ausgang.

Höhlenartige Krippe.

Einfahrt zu einem Grundstück mit Haus. Als Tor zwei Räder einer Kutsche.

Kleine Kapelle an der Stelle, an der der Hirte die Statue der Maria gefunden haben soll. Zwei Rundbögen mit einer Säule mit Kapitell.

Inneres der offenen Kapelle. Hinter einem Gitter die Darstellung der Auffindung der Statue als Skulptur.

Blick auf einen Hügel mit vielen Türmen ehemaliger Windmühlen.

Blüte der Distelbirne (Hylocereus undatus), Kaktus. -

Peguera:

Frauen in mallorquinischer Tracht

Tag der Touristen am 21. September: Der Tag des Tourismus wird seit jeher an jedem dritten Donnerstag im September begangen. Organisiert von der Hotelvereinigung von Paguera und Cala Fornells mit dem Ziel, all jene Touristen zu ehren, die Jahr für Jahr Paguera als Reiseziel wählen. Musiker, Tänzer, Folkloregruppen, Themenwagen und Stelzenläufer ziehen bei Dunkelheit durch den Bulevar de Peguera.

Feuerspeiende Figur eines Drachen mit gehörnten Teufeln.

Feuerkünstler

Zahlreiche Menschen säumen die Straße. Ein Ungeheuer auf Rädern mit Tierschädel und langen Krallen, begleitet von gehörnten Teufeln, die Fackeln tragen. Fackeln und Feuerwerkskörper hüllen die gruseligen Figuren in Rauch.

Ein Auto mit großen Ketten, begleitet von bunten Meereswesen mit Dreizack.

U-Boot umgeben von Tieren aus dem Meer.

Stierlauf von Pamplona mit Stieren aus Kunststoff. Dahinter wird eine Heiligenstatue getrage.

Giganten des Karnevals, wie man sie auch in Barcelona kennt.

Tanzende Frauen in majorquinischer Tracht.

Blaskapelle mit Schlagzeugern.

Tanzende lateinamerikanische Frauen in bunten Kleidern.

Tanzende Gruppe von Frauen aus Bolivien, in mit Pailetten verzierten Kostümen.

Tanzende Gruppe von Männern aus Bolivien, in mit Pailetten verzierten Kostümen.

Tanzende Piraten und Piratinnen.

Piratenschiff mit Piraten

Pferde mit Reitern und Pferdekarren bzw. Kutschen. Pinkelndes Pferd.

Am Ende des Umzugs die Straßenreinigung.

Ist der Umzug vorbei kommen manche Wagen und Figuren wieder vorbei, hier der Drache.

Platja Gran de Torà: die zweite, etwas weiter östlich liegende Bucht mit einem kleinen Pinienwald, dem Strand und einigen Palmen.

Vor dem Hotel Vibra Beverly Playa, was direkt am Strand steht, führt ein Weg vorbei.

Blick Richtung Platja Palmira im Westen und hinaus auf das Meer mit der die Bucht abgrenzenden Landzunge und den vorgelagerten Inseln Illes Malgrats.

Blick auf den Strand und die ganz hinten liegenden Häuser an der Cala Fornells.

Palmwedel -

Botanicactus:

Dieser größte botanische Garten Europas liegt im Süden Mallorcas in der Nähe des Ortes Ses Salines. Sein Schwerpunkt liegt, wie der Name schon sagt, auf der Präsentation von Kakteen und ihrem ökologischen Umfeld. Der Garten wurde in den 1980er Jahren angelegt und zeigt über 12.000 Kakteen. Auf dem 150.000 qm großen Gelände wurde ein 10.000 qm großer und 4 m tiefer See ausgehoben, um genug Wasser auch für feuchtigkeitsliebende Arten zu haben. Das aufgeschüttete Erdreich bildet einen Hang als Schutz vor dem austrocknenden Wind.

Schild am Eingang.

Goldkugelkaktus oder Schwiegermutterkaktus (Echinocactus grusonii) im Hintergrund Bougainvillea.

Eine riesige Großblättrige Feige (Ficus Macrophylla).

Ein Weg gesäumt von Fächerpalmen (Trachycarpus fortunei).

Der künstliche See mit Insel, umgeben von verschiedenen Palmenarten.