Ausführlicher Reisebericht mit allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Mallorca 16.09. – 30.09.2024

Flughafen Berlin Brandenburg

Farbspiel der untergehenden Sonne und der Mond aus dem Flugzeug.

-

Mallorca:

Mallorca ist die größte Insel der Balearen und gehört zu Spanien. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Belearischen Inseln – Palma. Die Insel hat über 900.000 Einwohner und ist einschließlich einiger kleiner vorgelagerter Inseln ca. 3.600 qkm groß. Zwei Gebirgszüge rahmen die Insel ein. Im Osten die Serres de Llevant und im Nordwesten die bekanntere und über weite Strecken nicht besiedelte Sierra de Tramuntana. Hier befinden sich 11 Berge, die über 1000 m hoch sind. Flüsse und natürliche Seen besitzt Mallorca nicht

Je nachdem welche Quellen man benutzt, gibt es seit ca. 6500-4000 v. Chr. auf Mallorca menschliche Siedlungen. 654 gründeten die Karthager auf Ibiza eine Handelsniederlassung. Dadurch nahm auf Mallorca ab 500 v. Chr. der Einfluss anderer mediterraner Kulturen zu. Lange Zeit waren die Mallorquiner Zwischenhändler für Eisen, aber die Phönizier hatten durch ihre größeren Schiffe bessere Bedingungen und verlegten den Handel nach Karthago. Die Einwohner Mallorcas wurden zu Piraten oder Steinschleuderern in den Heeren des Römischen Reichs. Die Krieger waren wegen ihrer Kampftechnik so bekannt, dass sich der Name „Balearen“, abgeleitet vom griechischen Wort „ballein“ – werfen, für Steinschleuderer bis heute für die Inselgruppe erhalten hat.

Nach Beendigung der Punischen Kriege, gab es ab 12 v. Chr. bereits erste römische Siedler. Diese gründeten die Stadt Palmaria Palmensis, das heutige Palma im Süden der Insel. Auch andere Städte wurden von den Römern auf der Insel gegründet. Insgesamt sollen sich nach der Eroberung Mallorcas etwa 3000 Neusiedler, meist aus der römischen Provinz Hispania auf die Insel niedergelassen haben. Mit ihnen gelangten nicht nur römische Sitten nach Mallorca, sondern auch der Anbau von Wein, Weizen und Olivenbäumen. Der Handel mit diesen Produkten spielte bald eine wichtige Rolle.

Durch Vermischung der Römer mit der iberischen Urbevölkerung und Einführung der lateinischen Sprache, wurde Mallorca im Laufe der nächsten hundert Jahre romanisiert. Zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert wurde auf der Insel das Christentum eingeführt, ebenfalls vom spanischen Festland kommend. Die Übernahme der Sprache zeigt den nachhaltigste Einfluss der Herrschaftszeit Roms, der bis heute in Form der katalanischen Sprache nachwirkt. Selbst der Inselname ist abgeleitet von der römischen Bezeichnung „Insula Maior“ oder „Malorica“ ab. Unter der 588 Jahre währenden römischen Herrschaft erlebte Mallorca eine erste Blütezeit.

Nach der Reichsteilung im Jahre 395 gehörte Mallorca mit den Balearen zum Weströmischen Reich, welches unter dem Druck der Völkerwanderung langsam zerfiel. Schon 426 plünderten und zerstörten die Vandalen das mallorquinische Pollentia. Mallorca kam ab 465 an das nun von Karthago aus regierte Vandalenreich. Von 902-1229 war Mallorca Teil des muslimischen Machtbereichs der Mauren und Araber. Mit ihnen gelangten von Eseln oder Maultieren betriebene Schöpfräder oder Ziehbrunnen sowie der Anbau von Datteln und Zitronen auf die Insel. Aus der Araberzeit ist die Errichtung von Trockenmauern zum Bau von Terrassen überliefert, die sich teilweise bis heute erhalten haben. Auch Bewässerungsgräben und Brunnen, die bis heute von der Landwirtschaft benutzt werden, stammen aus dieser Zeit. Es sind noch heute Ortsnamen erhalten, die auf arabischen oder Berber-Ursprung hinweisen. Viele der architektonischen Hinterlassenschaften, wie Moscheen und Bäder, gingen hingegen mit der christlichen Wiedereroberung zunichte.

1229 nahm König Jaume I. (in der Folge Jakob I.) von Aragon und Katalonien (1208-1278) Mallorca ein und gründete das Königreich Mallorca. In den Gebirgsregionen erwehrten sich die Mauren noch bis 1232 der Eindringlinge, bevor sie flohen oder sich mit den neuen Herren arrangierten.

Unter den Katholischen Königen war Mallorca selbständiger Teil der Krone Aragóns und später Spaniens. Seine innere Autonomie konnte es bis Anfang des 18. Jahrhunderts bewahren.

-

Landeanflug auf dem Flughafen von Palma bei Nacht.

-

Peguera: Peguera ist ein Touristenort im Südwesten der Insel. Er gilt als die deutsch Hochburg. Wegen fehlender anderer Erwerbsmöglichkeiten hat der Tourismus seit Jahrzehnten eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung für den Ort. Zwischen den beiden Kreisverkehren entlang der Carrer de la Savina Richtung Camp de Mar findet saisonübergreifend jeden Dienstag ein Wochenmarkt statt, mit regionalen Produkten wie Obst und Gemüse sowie Textilien.

Blick über eine Dattelpalme auf die Platja Palmira und die gegenüberliegende Landzunge.

In Hintergrund die Illes Malgrats, Inseln. -

Andratx: Ort im Westen von Mallorca mit ca. 12.000 Einwohnern. Geründet im 2. Jahrhundert v. Chr., vor der Besetzung der Insel durch die Römer. Die Stadt wurde im Inland gebaut, um der Bedrohung durch die nordafrikanische Piraten zu entgehen, die seit dem Mittelalter regelmäßig die Insel heimsuchten. Im 16. Jahrhundert baute man sogar 14 Wachtürme, von denen heute von 12 übrig sind.

Blick auf einen der Wachtürme mit der Windmühle „Sa Planeta“ daneben. Vorne rechts der Turm der Wehrkirche Santa Maria. Erbaut ab 1702. Da das Geld für den Kirchenbau damals nicht reichte, führte man in der Kirche Komödien auf, was allerdings nach 80 Jahren wieder eingestellt wurde, da es nicht Jedem gefiel.

Markt: am Mittwoch und am Samstag ist Markt in Andratx.

Marktstand mit dem berühmten Schinken, der hauchdünn vom Knochen abgeschnitten wird.

Restliche Knochen

Salami

Marktstand mit Süßigkeiten.

Marktstand mit Trockenobst.

Marktstand mit Fisch.

Plaça España mit Marktständen mit Blumen, Textitlien und Taschen aus Palmblättern. Dieses Flechten mit Palmblättern ist eine uralte Handwerkskunst, die bereits die Ureinwohner Mallorcas ausgeführt haben.

Fassade eines Hauses mit Balkon und sternförmigen Reliefs um die Fenster und Türen.

Castillo de Andratx bzw. Castell de Son Mas: das von islamischen Aussiedlerhöfen inspirierte Landgut, wird heute unter anderem als Rathaus, als Polizeistation und von der Touristeninformation genutzt. Die Befestigungsanlagen drum herum sind aus dem 15. Jahrhundert. Die Anlage besteht aus einem hufeisenförmigen Gebäude, dem ehemaligen Bergfried, einer Toranlage und Teilen der Ringmauer nebst einem Graben, auf dem sich heute der Parkplatz befindet. Die Gebäude wurden neugotisch wieder aufgebaut. Um das Castell herum befindet sich ein Garten.

Früchte einer Zwergpalme

Blüte eines Florettseidenbaums (Ceiba speciosa).

Blick auf die hufeisenförmige Terrasse auf einer Mauer mit Brüstung und einem riesigen Kopf mit Bart und wallendem Haar am Scheitelpunkt.

Relief als Verzierung über einem Fenster.

Im Garten unterhalb der Terrasse Palmfarne.

Florettseidenbäume mit ihren flaschenförmigen Stämmen.

Samenkapseln des Kurrajong-Flaschenbaums (Brachychiton populneus)

Blaue Blüten des Palisanderholzbaums (Jacaranda mimosifolia)

Runder Kaktus mit Blüte.

Schwiegermutterstuhl-Kaktus (Echinocactus grusonii)

Lila Blüten der Bougainvillea. -

Port Andratx: Nur 5 km vom Ort Andratx entfernt, liegt dieser ehemalige kleine Fischereihafen. Er hat sich mit dem aufkommenden Tourismus in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem luxuriösen Hafen gewandelt. Im Mittelalter landeten hier immer wieder Piraten aus Nordafrika und starteten von hier ihre Raubzüge. Heute teilen sich einheimische Fischer und Yachtbesitzer die Liegeplätze im Hafen.

Kleine Brücke von der Avinguda de Gabriel Roca i Garcías, die am Ufer entlang führt.

Neben der Straße haben die Fischer ihre Fischernetze zum Trocknen ausgebreitet.

Weibchen einer Stockente.

Weitere Stockenten, am Ufer zwischen Zubehör der Fischer, Netze, Eimer, Poller.

Blick über die Boote und Yachten zu den bebauten umliegenden Hügeln.

Seidenreiher am Strand.

Die Enten watscheln zutraulich zwischen den Tischen der Restaurants umher.

Weitere Enten am Kai, Mischungen aus Stockenten und anderen Arten.

Crêpe mit Früchten und Nutella.

Blick über die Bucht mit einem Boot der Guardia Civil.

Ein Möbel zum Sitzen, Sitzbank aus recyceltem Plastik – wie ein Kunstwerk. .

Blick in den Wasserlauf „Es Torrent“ mit der Vegetation aus Wasserpflanzen, Schilf und einigen kleinen Booten. Im Hintergrund die Berge des Tramuntana Gebirges. -

Peguera:

Tag der Touristen am 19. September: Der Tag des Tourismus wird seit jeher an jedem dritten Donnerstag im September begangen. Organisiert von der Hotelvereinigung von Paguera und Cala Fornells mit dem Ziel, all jene Touristen zu ehren, die Jahr für Jahr Paguera als Reiseziel wählen. Musiker, Tänzer, Folkloregruppen, Themenwagen und Stelzenläufer ziehen bei Dunkelheit durch den Bulevar de Peguera.

Laden mit historischen Kostümen und Kleidern für Fotografien.

Motorräder mit Fahnen.

Figur eines Drachen.

Zahlreiche Menschen säumen die Straße. Ein rauchender Drache aus Metall mit gehörnten Teufeln zieht vorbei.

Fackeln und Feuerwerkskörper hüllen die gruseligen Figuren in Rauch.

Gruppe mit Schlagzeugen und Trommeln.

Elvis Presley Imitator

Giganten des Karnevals, wie man sie auch in Barcelona kennt.

Themenwagen mit Vampiren

Bunte lateinamerikanische, tanzende Folkloregruppe.

Tanzende Gruppe von Frauen aus Bolivien, in mit Pailetten verzierten Kostümen.

Tanzende Gruppe von Männern aus Bolivien, in mit Pailetten verzierten Kostümen.

Stierlauf von Pamplona mit Stieren aus Kunststoff.

Auch hier wird eine Marienstatue mitgetragen.

Ein Wagen zum Thema Zirkus mit einem großen sitzenden Elefanten aus Kunststoff und einem Fesselballon.

Männer in Fantasieuniformen mit riesigen Lutschern.

Direkt neben der Schnellstraße von Palma nach Manacor, bei der Ausfahrt nach Algeida, befindet sich das Château – Vino de la Isla. Das in den 1960er Jahren errichtete Gebäude wirkt wie ein historisches Schloss. -

Algaida: Der Ort mit ca. 6.000 Einwohnern, liegt ca. 25 km südöstlich von Palma. Der Name Algaida stammt von dem arabischen Wort für Wald – al-gaida – ab.

Rosafarbene Blüten der Bougainvillea.

Straßen und historische Häuser in Algeida.

Marktplatz mit Marktständen und einer festlich geschmückten Stange.

Historisches Gebäude der Polizeistation mit Verzierungen aus Sandstein um die Fenster.

Straße Carrer de Sant Joan, mit historischen Häusern.

Relief aus Sandstein mit einem Wappen von 1730 in einer Hauswand.

Plaça sa Placeta am Ende der Straße mit einem modernen Kunstwerk.

Kleiner Platz an der Gabelung der Carrer des Colomer. Hier steht ein altes Wegkreuz aus Stein.

Die Straße Carrer des Colomer mit historischen Häusern.

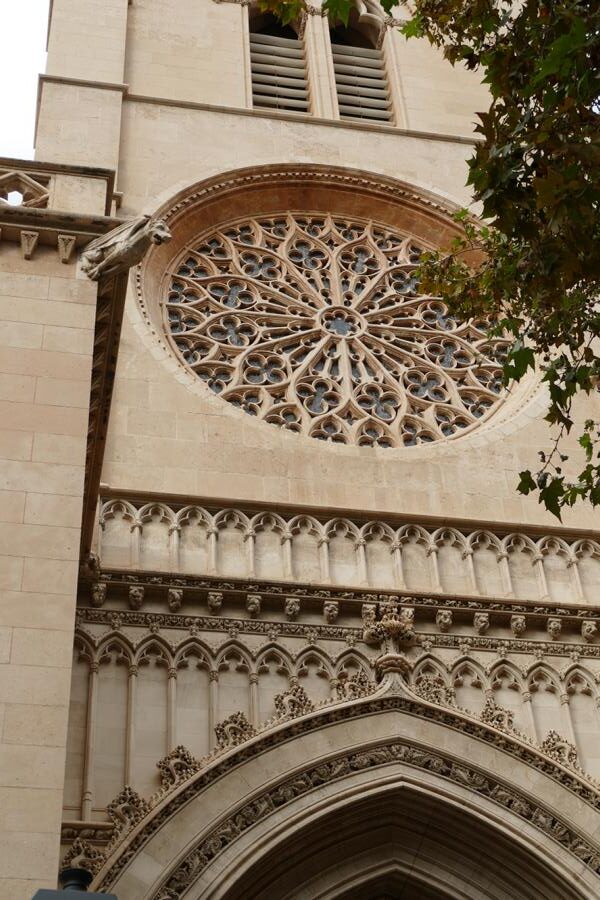

Kirche Sant Pere i Sant Pau: die gotisch geprägte Kirche hat über dem Eingang eine Fensterrose und einen Glockentum an der Südseite der Fassade. Erbaut zu Beginn des 15. Jahrhunderts hat sie an der Südseite des Kirchenschiffs wehrhaft wirkende Strebepfeiler. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden zahlreiche Wasserspeier angebracht.

Über einem Torbogen eine Terrasse mit Geländer und Reliefs aus Sandstein.

Blick in die Carrer de Mesquida mit historischen Häusern.

Historisches Haus mit Reliefs aus Sandstein um die Fenster und einer Brüstung oben an der Dachterrasse.

Carrer de Mesquida mit dem Rathaus.

Wappen des Ortes aus Sandstein über dem Eingang.

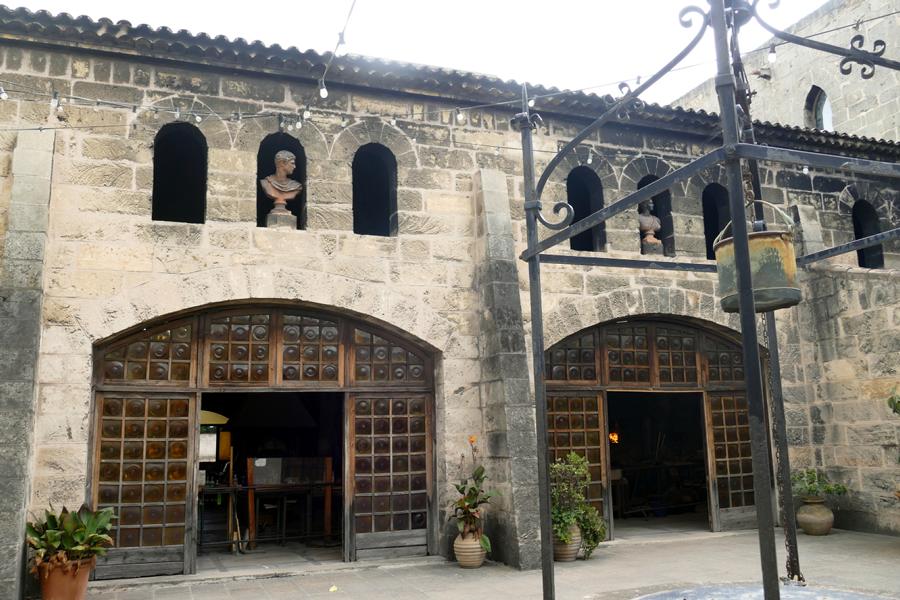

Vidrerias Gordiola: in diesem, einen Schloss ähnelnden historische Gebäude, kurz vor Algaida, befindet sich die älteste Glasbläserei Mallorcas. Die Familie Gordiola betreibt die Glasbläserei seit 1719. Ein Sohn der Familie wurde sogar nach Vededig geschickt um die venezianische Glaskunst zu erlernen. Schon 1790 wurden Königspaläste und Adelshäuser in ganz Europa beliefert.

Unter den Arkaden des Eingangs stehen Statuen ohne Kopf von römischen Kaisern, hier Kaiser Nero.

Eingangshalle mit einer Art Chorgestühl aus Holz an der Wand, einem großen Tisch mit Blüten aus Glas in Vasen.

Kronleuchter aus Glas

Große Gemälde an der Wand mit historischen Szenen.

Blick in einen der Verkaufsräume.

An der Decke zahlreiche Kronleuchter aus Glas.

Sitzmöbel aus Holz geschnitzt und Gegenstände aus Glas.

Der Hof des Gebäudes mit dem Aufgang zum Glasmuseum, der Statue eines Steinschleuderers aus Metall und einem Brunnen.

Die Werkstatt, die sich rechtwinklig an das Hauptgebäude anschließt.

Blick auf die Giebelseite der Werkstatt, mit Fensterrose. Das Gebäude wirkt wie eine ehemalige Kirche. Eine Statue des Mönches Ramon Llull (1232-1316) steht davor. Er lebte lange Zeit in dem in der Nähe liegenden Kloster Santuari de Cura auf dem Berg Randa.

In der Werkstatt kann man den Glasbläsern bei der Arbeit zusehen. Riesige Brennöfen sind über den Raum verteilt. Bei der Produktion wird Recyclingglas verwendet. Da Altglas beim Schmelzprozess weniger Energie braucht, wird im Herstellungsprozess insgesamt weniger Energie benötigt.

Am Rand liegen farbige Glasreste.

In den kleinen Arkaden unter dem Dach Büsten von Römern.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes eine Büste aus Metall von Gabriel Gordiola (1894-1974) und ein Relief mit Pferden.

Blick in den weitläufigen ummauerten Garten.

Reste alter Brennöfen vor einer bewachsenen Mauer.

Blüten des Blaugrünen Tabak (Nicotiana glauca)

Nach Farbe sortierte Abfallbehälter für kaputtes Glas.

Zurück im Hof

Aufgang in das Glasmuseum in der oberen Etage des Hauptgebäudes.

Relief neben der Treppen mit der Darstellung einer Seeschlacht und Eroberung einer Festung.

Blick von oben in den Hof.

Blick auf die Umgebung und das in der Ferne liegende Sierra de Tramuntana.

Glasmuseum:

Figuren aus Ton oder Terrakotta aus dem präkolumbianische Amerika.

Gefäß aus Glas von Bernardo Gordiola Canaves (1720-1791)

Gefäße, Amphoren aus Glas und Ton aus dem alten Griechenland.

Historische Geräte der Glasbläserei.

Urkunde zur Verleihung der Goldmedaille der Glasbläserkunst von 1910.

Glaskunst, Vasen aus der Zeit des Jugendstils, Art nouveau 1879

Gefäße aus rotem Glas, ca. Ende des 19. Jahrhunderts.

Vitrine mit Kristallen, Versteinerungen und Mineralien.

Bunte Gefäße und Gläser

Buntes bemaltes venezianisches Glas, 17. Jahrhundert.

Islamische ‚Glaskunst 13. Jahrhundert.

Flakon und Gefäß aus Glas.

Information auf Spanisch über die Geschichte des Parfüms.

Vitrine mit Flakons und Flaschen für Parfüm.

Glaskunst aus Frankreich und Mexiko.

Beispiele für zarte Figuren aus Glas, Vögel, Drachen, Papageien.

Nahezu lebensgroße Papageien aus Glas.

Abbildung des Erzengels Gabriel, gerahmt in Spiegelglas.

Gefäße aus Glas, Persien 1974

Glas aus der chinesischen Ming-Dynastie 1368-1644. Kleine Glasflaschen mit Hinterglasmalerei, Halskette aus Glaskugeln.

Vasen aus Glas aus Rumanien im Stil des französischen Glaskünstlers Emile Gallé.

Blick zurück in den Ausstellungsraum des Museums. -

Fahrt zum Puig de Randa:

Eine der typischen kleinen Straßen, die zwischen Häusern und Feldern über die Insel führen.

Überall große Einfahrten zu Gehöften und Anwesen.

Kirche von Rada am Fuße des Puig de Randa.

Puig de Randa: der 542 m hohe Berg wirkt von weitem wie ein Tafelberg. Dieser einzeln stehende Berg erhebt sich zwischen Algaida und Llucmajor aus der mallorquinischen Tiefebene. Der Berg Randa bietet nicht nur eine schöne Aussicht auf die Insel, sondern wird auch der „Heilige Berg“ Mallorcas genannt, weil sich auf ihm 3 Klöster in verschiedenen Höhen befinden.

Blick in die Umgebung.

Blick nach Süden bis zur vorgelagerten Insel Cabrera.

Blick Richtung Tramuntana Gebirge.

Auf dem Gipfel eine ballonartige Radarkuppel.

Santuari de Nostra Senyora de Cura: Das Franziskanerkloster ist das oberste und größte der drei Klöster auf dem Puig de Randa und für die Mallorquiner nach dem Santuari de Lluc (im Tramuntana Gebirge) der zweitwichtigste Wallfahrtsort der Insel. Seinen Ursprung hat das Kloster in einer Einsiedelei, die gleich nach der Rückeroberung durch den christlichen König Jakob I. von Aragón 1229 hier entstandt. Aus dieser Zeit findet man noch in den Fels gehauene Schlafstellen. Die ehemalige Schlafstelle von Ramon Llull wird noch heute mit Opfergaben und Blumen geehrt. Sie befindet sich unterhalb des Klosters in einer Felsspalte.

Dieser berühmte mallorquinische Philosoph und Theologe, der am Hof des Königs aufwuchs und als Erzieher der Prinzen tätig war, zog 1263 als Eremit auf diesen Berg. Er lebte fast 10 Jahre hier, lernte Arabisch und gründete eine Arabisch- und Lateinschule zur Ausbildung von Missionaren. Er verfasste zahlreiche Schriften, die er auch in der Volkssprache Katalan schrieb. Bis 1826 befand sich in den Gebäuden eine Grammatikschule.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verfielen die Gebäude des Klosters zusehends und erst 1913 wurde den Franziskaner Tertiaren (der 3. Orden) offiziell die Benutzung dieses Wallfahrtsortes von der Diözese wieder zugesprochen. Heute ist der Wohntrakt der Mönche renoviert und modernisiert und wird als Hotel-Pension, nicht nur an Pilger vermietet.

Parkplatz vor dem Kloster mit weitem Blick in die Landschaft und Schafen, die unterhalb des Parkplatzes nach Futter suchen.

Eingangstor von 1682. Neben dem Wappen des Rates des Königs kann man das in den Stein gehauene Jahr erkennen. In der Mitte das Wappen des franziskanischen Bußordens

Innenhof mit zahlreichen mediterranen Pflanzen.

Weiße Blüte der Meerzwiebel (Drimia maritima).

Fliesen mit Wappen anläßlich des 50. Jahrestages verschiedener Franziskanerschulen.

Der Hof vor der Kirche mit einer Skulptur aus Metall mit vielen Kreuzen, die wie ein Kandelaber oder Baum wirkt.

Fassade der Kirche mit Stilelementen des 16. und 17. Jahrhunderts. Rechts daneben befindet sich heute ein Laden mit Andenken.

Blick in das Kircheschiff.

Gleich rechts neben dem Eingang eine Weihnachtskrippe, wie sie typisch ist für mallorquinische Kirchen.

Über dem Altar in einem kostbaren Rahmen die aus feinem Santanyí-Sandstein gearbeite Marienstatue, das Gnadenbild.

Informationstafel auf Spanisch zum Kruzifix.

Kruzifix aus dem 17. Jahrhundert. Es kommt wohl aus dem Konvent Sant Domènec aus Palma.

Statue des des heiligen Franz von Assisi mit dem Jesuskind, neben einer Sitzbank aus Holz und einer Ikone, dem Franziskuskreuz an der Wand.

Blick über den Innenhof und einen Eingang, der zur ehemaligen Grammatikschule, der Escuela de Gramatica führte. Ursprünglich als Llullianische Schule von Pere Joan Llobet gegründet, wurde sie im 15. und 16. Jahrhundert durch Humanisten und Mäzene gefördert und entwickelte sich zu einer der 3 großen Gamatikschulen Mallorcas. Sie wurde 1830 aufgelöst. Heute befindet sich hier das Ramon-Llull-Museum.

Der begrünte Innenhof mit einer Statue von Ramon Llull.

Arkaden um einen weiteren kleinen Garten, neben dem Eingang zum Museum. Hier steht eine kleine Statue des Ordensgründers Franziskus von Assisi.

Blick auf die Fassaden des heutigen Hotels Santuari de Cura mit einem Brunnen davor. Die Gebäude wurden erst 1947 errichtet.

In einem weiteren Hof, der von Arkadengängen umgeben ist, befindet sich heute ein Resturant.

Blick auf die Bucht vor Palma und das dahinter liegenden Tramuntana Gebirge im Westen der Insel.

Blick in einen der Flure im Hotel mit bemalten Fliesen an der Wand mit christlichen Motiven.

Historischer Raum mit einer alten Waage und einem Regal mit Flaschen mit Likören und Alkohol, kleinen Amphoren aus Ton und Geräten aus Metall.

Felswand am Rande der Straße auf dem Puig de Randa

Haus am Hang des Puig de Randa mit umgebender Vegetation.

Speisen in einer Tapas-Bar, den typisch mallorquinischen Vorspeisen, genannt Tapa, die man aber auch als Hauptgericht genießen kann.

Der Mond.

Straße zur Cala Fornells: diese Bucht im Südwesten von Mallorca gehört zum Ort Peguera. Hier gibt es viele interessante Wohn- und Ferienanlagen. Alles ist eng ineinander verschachtelt und schmiegt sich zwischen Pinienbäumen und gepflegten Vorgärten, verbunden durch kleine und schmale Gassen und Treppen an den Hang. Da es außer den beiden Zufahrtsstraßen keine weiterführenden Durchfahrtsstraßen gibt, ist das Verkehrsaufkommen sehr gering.

Seitenwand der Apartements Flor los Almendros mit einer Wandmalerei. Dargestell ist ein riesiger Vogel mit Hut und Badeanzug.

Blick von oben auf den sichelförmigen Strand Platja Palmira.

Von Löwenfiguren flankierte Einfahrt zu einer Villa am Hang.

Auf den Mauern eine kleine Hecke aus Gewöhnlichem Zylinderfeigenkaktus (Austrocylindropuntia cylindrica).

Kaktus Barbary fig (Opuntia ficus-indica) mit violetten Früchten.

Blick von der am Hang verlaufenden Straße, durch die Häuser runter zum Meer. Viele Wohn- und Ferienanlagen wurden von dem russischen Architekten Pedro Otzoup (1917-2000) entworfen. Sie erinnern im Stil an mexikanische Pueblos.

Die Straße Carretera de Cala Fornells mit den Wohnanlagen am Hang.

Details von kleinen Mauern, Brücken als Zugängen zu den Häusern, Treppen.

Flachrelief aus bemaltem Ton an einer Wand mit dem Hinweis auf den Architekten Pedro Otzoup.

Blick auf den Zugang zu einem Restaurant unerhalb der Straße mit Bögen über der Treppe und einer Terrasse über dem Meer.

Apartments und Restaurants am Hang.

Dattelpalme mit Früchten vor den Häusern am Hang.

Blick von oben auf die verschachtelte Bauweise oberhalb des Meeres mit Terrassen und Vegetation.

Blick auf die Bucht Cala Fornells mit einem Hotel am gegenüberliegenden Ufer, Felsen und Pinienwald.

Warnung vor dem Hund aus Spanisch mit bemalter Fliese.

Blick auf die ebenfalls von Pedro Otzoup geplanten Apartments Aldea Cala Fornells III.

Blick auf ein Gewirr aus Stufen, Häusern, Terrassen und Vegetation.

2 Fassaden von Häusern, sicherlich ebenfalls von Pedro Otzoup, da sie an mexikanische Pueblos erinnern.

Blicke von der Straße auf die Cala Fornells mit Pinien und Booten.

Blick auf ein Haus mit Pflanzgefäßen mit verschiedenen Pflanzen und Flaschenkürbissen, die unter einem Vordach hängen.

Dreikantige Wolfsmilch (Euphorbia trigona)

Rote und grüne Früchte der Natal-Pflaume (Carissa macrocarpa).

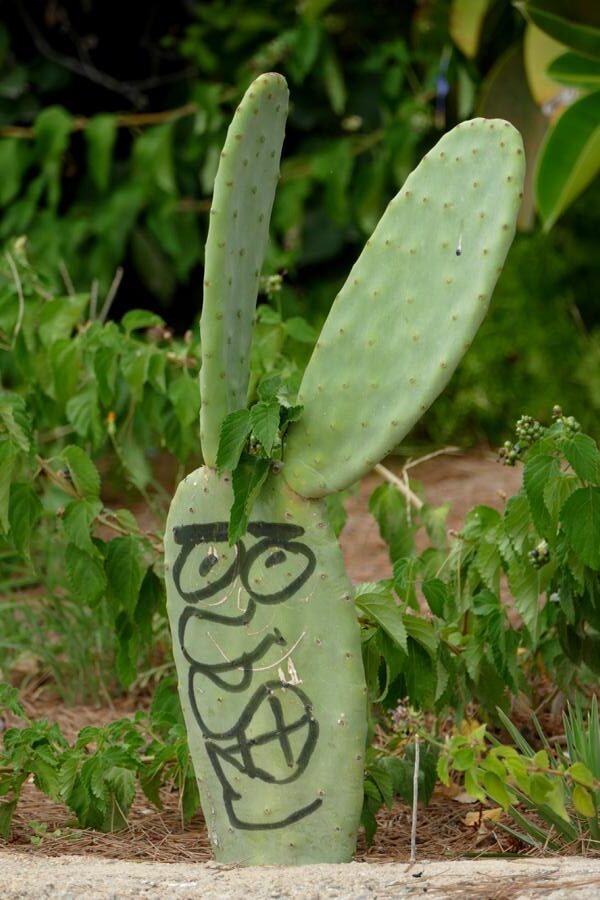

Ein bemalter Kaktus Barbary fig (Opuntia ficus-indica) mit „Hasenohren“.

Blick über Felsen und Pinien auf die Cala Fornells und das Hotel.

Eingangstor zu einer Wohnanlage am Hang. -

Lluchmayor bzw. Llucmajor: es ist die flächenmäßig größte Gemeinde von Mallorca und ca. 39.000 Einwohner, da zahlreiche umliegende Orte zur Gemeinde gehören, auch das berühmt berüchtigte S’Arenal an der Küste.

Nördlich des Ortes liegt der Berg Randa. Seit der Zeit 3000 v. Chr. ist die Gegend besiedelt. Phönizier, Griechen, Karthager und Römer hinterliessen ihre Spuren. 1300 Erhebung zur „Villa“ durch Jaume II. (in der Folge Jakob II.) von Mallorca. Ein wichtiges Ereignis war die Schlacht von Lluchmayor im Jahr 1349. Der König von Aragón Pedro IV. besiegte den mallorquininsichen König Jakob III. und besiegelte damit das Ende der selbständigen mallorquinischen Monachie.

Informationstafel zur Kirche San Miquel.

Blick von Norden auf die Kirche San Miquel. Die erste Kirche an dieser Stelle wurde im 14. Jahrhundert über einem Tempel errichtet. 1784 wurde mit dem Bauarbeiten zur heutigen Kirche begonnen, die allerdings erst Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen waren. Der sehr wehrhaft wirkende Bau hatte sich aufgrund der Größe und der reichen Innenausstattung sehr verzögert.

Detail des Turms.

Blick von Süden auf die großen Strebepfeiler des Kirchenschiffs.

Blick auf den Chorabschluss der Kirche und die Südseite.

Informationstafel zu dem, direkt an den Chor angebauten Pfarrhaus.

Direkt hinter der Kirche ist die Plaça Espanya mit einer historischen Markthalle. Informationstafel zur Markthalle. Sie wurde vom Architekten Jaume Alenyar i Ginard (1869-1945) entworfen und 1915 wurde sie im Stil des Jugenstils errichtet. Heute befindet sich hier die Touristeninformation.

Blick auf historische Fassaden am Platz.

Das Rathaus von Lluchmayor.

Historisches Haus von 1928 an der Plaça Espanya 17. In der 1. Etage ein über die Breite des Hauses gehender Balkon mit verzierter Brüstung.

Oben am Giebel ein Relief mit einem Korb mit Früchten und 2 Schlangen, sowie einem Monogramm und der Jahreszahl 1928. 2 weiteren Balkons mit Geländer aus Metall.

Marktstand, Straßenlaterne und ein kleiner begehbarer Pavillon.

Weiteres historisches Haus Plaça Espanya 25, mit Balkonen und mit Reliefs verzierten Balkontüren.

Blick über die Plaça Espanya.

Informationstafel zum historischen Gebäude Plaça Espanya 45-46.

Erbaut 1908 im neugotischen Stil. Architekt: Miquel Salvà. Das Gebäude war früher Sitz der Agrarförderung „Foment Agricola“ und gehört heute der Sparkasse La Caixa. Die Eingänge werden flankiert von Säulen.

Über dem breiten Balkon mit Brüstung das Wappen von Lluchmayor. Darüber ein kleiner Stufengiebel mit Reliefs unter einem Kielbogen.

Blick durch die Carrer d’es Born auf den Turm der Kirche San Miquel.

Schild aus Fliesen mit Relief als Hinweis auf ein Restaurant.

Historisches Haus an der Carrer d’es Vall Ecke Carrer del Bisbe Taixequet.

Weiteres historisches Haus mit Balkonen mit Geländer aus Metall und Reliefs um die Balkontüren.

Historisches Gebäude mit Balkon mit Brüstung und Reliefs um Fenster und Türen.

Blick durch einen Torbogen auf die Fassade des historischen Hauses.Bild aus Fliesen mit einem See, Schilf und Enten.

Blick in eine Straße mit historischen Häusern.

Historische Wasserpumpe.

Blick in den Innenhof mit Treppe eines Hauses. Säule mit ionischem Kapitell.

Eine der Windmühlen, die auf Mallorca sehr zahlreich sind.

Treffpunkt für Motorradfahrer „Saloon Hollister Bash“ in der Avinguda de Carles V. am östlichen Rand von Lluchmayor.

Der Puig de Randa, der „Heilige Berg“ mit seiner Radarkuppel.

Rechts untrhalb der steilen Felswand, das Santuari de Nostra Senyora de Gràcia.

Typische kleine Landstraße mit den Begrenzungen aus Feldsteinen.

Fahrt auf der Ma 19 Richtung Felanitx. Blick auf ein Feld mit Begrenzung aus Feldsteinen. Im Hintergrund ein Berg der im Osten der Insel liegenden Gebirgskette Serra de Llevant. Auf dem 509 m hohen Puig de Sant Salvador das Santuari de Sant Salvador. Berg und Kloster liegen südöstlich von Lelanitx.

Halt an einem Olivenhain mit Blick auf Zypressen und schöne am Hang liegende Häuser in einem Pinienwald.

Blick auf die großen Gebäude des Klosters auf dem Puig de Sant Salvador. Die Gesamtanlage aus 18. Jahrhundert gleicht im äußere Baustil einer Festung. Bei Gefahr hatte sie auch weiterhin die Funktion eines Fluchtortes.

Fahrt zum benachbarten 408 m hohen Puig de Santueri, ebenfalls ein Tafelberg in der Serra de Llevant. Schon von weitem sieht man die hohen Festungsmauern des Castell de Santueri.

Schöne Landschaft und mediterrane Vegetation. -

Castell de Santueri: Bereits die Römer hatten an dieser exponierten Stelle eine Burg, später die Araber. Im 14. Jahrhundert wurde durch die spanische Krone auf den Resten der vorherigen Burg eine neue Festung errichtet, die u. a. dem Schutz vor Überfällen durch Piraten diente. Seit dem 18. Jahrhundert verfiel die Festung. Vom Parkplatz vor der Burgruine hat man einen guten Blick auf die weißen, aus Kalkstein errichteten Mauern mit Schießscharten und Türme.

Blick Richtung Osten an die Küste mit dem Ort Portocolom, der am größten Naturhafen Mallorcas liegt.

Blick Richtung Südosten an die Küste.

Blick auf ein Gehöft oder Villa und den Turm einer ehemaligen Windmühle unterhalb des Berges, umgeben von Oliven- und Obstbäumen.

Blick hoch zur Ruine des Castells und dem dortigen Haupteingang.

Blick zurück auf den Parkplatz über Kakteen und blühende Agaven auf die Küste.

Durch dichte Vegetation geht der Weg nach oben zum Eingang der Burg.

Blick durch ein Loch im Felsen zurück auf die Vegetation und die Küste. -

Felanitx:

Die Besiedelung in Felanitx geht auf die Bronzezeit zurück, wo sich die ersten Menschen in Höhlen am Puig de Castell de Santueri ansiedelten. Der Ort Felanitx wurde erst im 11. Jahrhundert von den Mauren gegründet und war dann ab 1300 bereits eine Stadt. Angeblich soll Christoph Kolumbus nicht in Genua geboren worden sein, sondern in Felanitx. Felanitx war das erste Weinanbaugebiet auf Mallorca. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts vernichtete die Reblaus einen großen Teil der Rebstöcke. Heute kommen etwa 75 % des mallorquinischen Weißweins aus der Gegend rund um Felanitx.

Stadtplan, unten links Nr. 5 die Kirche Sant Miquel.

Kirche Sant Miquel: eine große Freitreppe führt hinaus zur Westfassade. Die Kirche wurde im 16. und 17. Jahrhundert erbaut, zeigt aber auch viele Elemente der Neugotik. Das Eingangsportal ist ein typisches Beispiel für den mallorquinischen Churriguerismus (eine nach dem spanischen Baumeister und Bildhauer José Benito de Churriguera seinen Brüdern und Neffen benannte iberische und iberoamerikanische Variation des Spätbarocks in der Zeit von ca. 1690-1750). Die Kirche wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Kirche aus dem 13. Jahrhundert errichtet. Diese wiederum stand auf den Grundmauern einer ehemaligen Moschee. Die Kirche ist 44 m lang, 13 m breit und 17 m hoch. Die Fassade entstand zwischen 1589 unf 1591.

Details der Fassade:

Rechts und links vom Portal kleine gerahmte Reliefs von den beiden letzten Stationen des Kreuzweges. Sie wurden 1734 hier angebracht.

Die Fensterrose vom Bildhauer Antoni Genovard entstandt von 1589-1591.

Entworfen wurde es vom Holzschnitzer Miquel Quetglas und erbaut vom Baumeiserr Joan Sagrera. Inspiriert wurde es vom Haupt- und Chorportal der Kathedrale in Palma. Flankiert wird das Portal von 2 Nischen, in denen die Statuen Apostel Petrus und Paulus stehen. Im Tympanon die zentralen Symbole der Eucharistie, die Teile des Wappens von Felanitx sind, flankiert von 2 Engeln. Das Portal bewacht der Schutzpatron der Kirche, der Erzengel Michael, der 1762 hier angebracht wurde.

Historische Häuser an der Carrer Major, die rechts an der Kirche vorbei führt.

Lebensgroße Statue eines iberischen Speerkämpers aus Metall.

Der Freitreppe zur Kirche gegenüber die Font de sa Margalida. Sie sprudelt hier seit 1830 und ist eine angeblich nie versiegende Quelle. Einige Stufen führen zu ihr herunter.

Historisches Haus in der Carrer Major.

Die Kirche Sant Miquel von der Südseite aus gesehen.

Hinter der Kirche die Plaça Rei Jaume II. mit Blick auf den Turm der Kirche und die benachbarte Markthalle.

Blick in die Straße zwischen Kirche und Markthalle.

Geht man um die Markthalle herum, durch die Carrer Jordi Sabet, kommt man zur Plaça Constitució. Dem Haupteingang der Markthalle gegenüber befindet sich das Rathaus von Felanitx.

Relief mit dem Wappen von Felanitx und der Jahreszahl 1702 an der Wand des Rathauses.

Über dem hinter Arkaden liegenden Eingang des Rathauses eine Uhr und das Wappen der Stadt.

Das Rathaus und im Hintergrund die Markthalle. -

Capdepera: ist die nordöstlichste Gemeinde auf Mallorca. Das Gemeindegebiet umfasst die Ebene nordöstlich der Bergketten der Serra de Llevant, die sich auf der Ostseite der Insel befindet. Es wird vermutet, dass der Burghügel bereits zur Zeit der Talaiot-Kultur besiedelt war. Dies ist die balearische Variante der Bronze- und Eisenzeit. Zur Zeit der Mauren war zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert das einzige Bauwerk ein Wachturm, der Turm Miquel Nunis bzw. Torre de’n Nunis. Er steht auf dem Gelände des heutigen Castell de Capdepera und man hatte von hier eine gute visuelle Kontrolle des Kanals von Menorca. Nachdem 1229 die Christen Mallorca von den Muslimen erobert hatten, besuchte 1231 König Jakob I. Capdepera mit der Absicht, die Nachbarinsel Menorca zu erobern. Mit über 300 angezündeten Feuern täuschte Jakob I. die Anwesenheit eines großes Heeres vor. Dieser Trick führte letztendlich zur Unterzeichnung des Vertrages von Capdepera, in dem sich die Muslime dem christlichen König unterwarfen. Im Gegenzug durften die Inselbewohner frei ihre islamische Religion ausüben. Der Sohn des Eroberers, Jakob II. veranlasste im Jahr 1300 die Gründung des Ortes Capdepera, um die Kontrolle und Verteidigung dieses strategisch so wichtigen Gebiets gewährleisten zu können.

Stadtplan

Blick auf das Castell Capdepera. Der runde Turm weiter hinten ist der Turm Miquel Nunis bzw. Torre de’n Nunis. Bei diesem Castell handelt es sich eigentlich eher um ein befestigtes Dorf, um im Belagerungsfall ein Zufluchtsort für die Bevölkerung zu sein.

Kirche des Ortes Capdepera.

Blick auf den Ort Capdepera und die im Hintergrund liegenden Berge.

Steile Straßen führen hinauf zum Castell. Schmal Häuser an Hauseinfahrten.

Mauern aus Natursteinen bewachsen mit Kletterpflanzen.

Kleines Fenster in der porösen Wand aus Natursteinen.

Haus aus Natursteinen, um den Eingang bewachsen mit der Selbstkletternden Jungfernrebe (Parthenocissus quinquefolia agg.).

Steile Wege bzw. Straßen hinauf zum Castell, vorbei an historischen Häusern aus Natursteinen.

An der Hausmauer rankt eine blühende Kap-Bleiwurz (Plumbago auriculata) und Purpur-Trompetenwein (Podranea ricasoliana).

Eine mit Blumentöpfen dekorierte ehemalige Treppe.

Direkt unterhalb der mit Zinnen bewehrten Mauer um das Castell Capdepera. Mediterrane Vegetation, Olivenbäume, Palmen, der Kaktus Barbary fig (Opuntia ficus-indica) und wieder die blühende Kap-Bleiwurz und der Purpur-Trompetenwein.

Skulptur aus Metall, wie ein Schattenriss von Sträuchern mit Vögeln, die das Profil eines Menschen zeigen.

Blick von oben auf die Kirche des Ortes Capdepera.

Ruine eines kleinen runden Wachturms noch außerhalb des Castells.

Informationstafel zum Castell Capdepera, welches auf einem nahezu dreieckigen Grundriss erbaut wurde.

Informationstafel zu den archäologischen Grabungen hinter der südlichen Mauer. Durch die steile Hanglage des Castells mussten immer wieder Stützmauern gebaut werden, die als Wände beim Hausbau verwendet wurden. Direkt hinter der Festungsmauer sieht man viele Mauerreste von Häusern.

Blick vom Castell auf den Ort Capdepera.

Festungsmauer

Blick von oben auf den Weg, der zum Castell Capdepera führt und dem darunter liegenden Ort.

Blick hoch zur höchsten Stelle des Castells, mit terrassenförmig angelegten kleinen Beeten mit mediterranen Pflanzen, den Mauern aus Natursteinen und dem Weg, der hinauf führt.

Der Schmetterling Admiral mit beschädigten Flügeln auf den Früchten eines Kaktus.

Der Weg hinaus zur höchsten Stelle des Castells. Blick auf das kleine Museum Casa del Gobernador, Festungsmauern und mediterrane Pflanzen.

Detail der Mauern aus Natursteinen, die zum Teil sehr porös sind.

Roten Beeren des Mastixstrauchs (Pistacia lentiscus)

Blätter und Früchte des Südlichen Zürgelbaums (Celtis australis)

Der Kaktus Barbary fig mit gelber Blüte.

Blühende Meerzwiebel (Drimia maritima).

Im Museum Casa del Gobernador Informationen zur uralten Handwerkskunst des Flechtens von Palmblättern, genannt „Llatra“. Schon die Ureinwohner Mallorcas haben diese Kunst gepflegt. Die noch jungen Palmblätter werden nach dem Pflücken 20-30 Tage zum Trocknen ausgelegt. Dann werden sie 2 Tage lang Schwefeldämpfen ausgesetzt, um sie geschmeidiger und heller zu machen. Dann werden die Flechtfäden hergestellt, indem man die Blätter entlang der Blattrippen trennt. Die äußersten Teile der Palmblätter werden ausgezupft, aus ihnen werden Bürsten, Besen und Fußmatten hergestellt. Nur der Rest des Blattes kann zum Flechten verwendet werden. Diese Zöpfe, die in verschiedenen Flechttechniken verarbeitet werden können zuletzt zusammen genäht werden.

Vitrinen mit Beispielen dieser Flechtkunst, wie zum Beispiel Taschen und Körben.

Informationstafel zum Miquel Nunis bzw. Torre de’n Nunis. Entstanden in der Zeit der Herrschaft der Mauren auf der Insel, 10.-12. Jahrhundert. Er stand auf einem genauerten Viereck und war einst 10 m höher als heute. Von hier aus konnte man die Meerenge zwischen Mallorca und Menorca schauen.

Ein Zeichen der Handwerker, eingeritzt in die Mauer.

Informationstafel vom Vertrag von Capdepera, dem ersten schriftlich festgehaltenen Friedensvertrag der europäischen Geschichte, der heute im Original in der Bibliothèque Nationale in Paris aufbewahrt wird..

Blick von Castell Richtung Küste im Osten.

Informationstafel zum Verteidigungssystem an der Küste.

Ganz oben im Castell befinden man sich auf dem flachen Dach der Kirche Nostra Senyora de L’Esperança, mit zwei Glocken in den Bögen des Giebels.

Von hier oben hat man einen guten Blick auf den Miquel Nunis bzw. Torre de’n Nunis.

Informationstafel zur Zisterne.

Der sichtbare Brunnen, der Zugang zur Zisterne, die im 14. Jahrhundert erbaut wurde.

Informationstafeln mit Grundriss zur Kirche Nostra Senyora de L’Esperança.

In Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche immer wieder verändert. Der älteste Teil ist auf dem Grundriss mit waagerechten Strichen gekennzeichnet. Kariert ist die kleine, in das Hauptschiff eingebaute und im 16. Jahrhundert restaurierte Kirche zu Ehren San Joans. Schräg schraffiert ist der Rest der Kirche, als die vergrößert wurde und Seitenkapellen eingebaut wurden. 1840-1871 wurde die Kirche nicht benutzt und dann aber der Jungfrau Esperança geweiht.

Fassade mit dem Eingang unter einem Spitzbogen und einen ründen Fenster darüber.

Blick in das Kirchenschiff, welches mit Kreuzrippengewölbe gedeckt ist.

Schlussstein mit Wappen.

Die kleine Kapelle vom ältesten Teil der Kirche mit einem Kruzifix aus Holz.

Schlussstein in dieser Kapelle.

Erste Kapelle links vom Eingang.

Blick in das Kirchenschiff, die Kapelle links vor dem Altar und auf dem Altar die Senyora de L’Esperança. Die Jungfrau der Hoffnung soll das Wunder des Nebels bewirkt haben, der türkische Seeräuber vertrieb, weil es ihnen unmöglich war an der Küste zu landen. Man hatte sie damals voller Hoffnung auf einen der Wachtürme gestellt.

Blick in das Gewölbe links vom Altar.

Gemälde mit einem Boot im Sturm und der Jungfrau der Hoffnung.

Der kleine Platz vor der Kirche mit Blick auf den Ort Capdepera.

Rückweg zum heutigen Haupteingang des Castells.

Der steile Weg hinunter in den Ort.

An einer Ecke ein kleiner Geldbaum (Crassula ovata), einige Figuren und ein Teller mit Münzen.

Zitronenbaum.

Blick zurück zum schmalen Weg zwischen historischen Häusern.

Hausnummer aus Stein mit einer Plakette aus Metall mit Jesus darunter.

Verbotsschild für Hunde. -

Artá: der Ort hat etwa 8000 Einwohner und liegt wenige Kilometer westlich von Capdepera in den Bergen des Massis d’Artá, dem höchsten und kompaktesten Massiv des Gebirges Serra de Llevant im Osten Mallorcas. Seit der Besiederung Mallorcas war auch diese Gegend bewohnt. Es gibt Dolmen und Reste talaiotischer Siedlungen. Auf einem Hügel in der Stadt erhebt sich eine Festung, deren Ursprünge noch vor der maurischen Zeit liegen.

Das Rathaus des Ortes und rechts daneben das Regionalmuseum von Artá an der Plaça d’Espanya. Das Rathaus wurde 1941 als Ersatz für ein älteres Rathaus errichtet. Der Plan für einen Neubau stammte bereits aus der Zeit der Zweiten Republik 1931-1936. Erst nach dem Bürgerkrieg wurde der Bau realisiert. Nach dem Ende der Franco-Zeit, wurden alle Symbole der Diktatur entfernt. Das Gebäude hat 3 Geschosse. Im Untergeschoss befand sich eine Arrestzelle. Im Dachgeschoss ist das Archiv.

Blick in einen Innenhof mit einem Restaurant.

Blick auf die Fassade eines historischen Hauses, in dem sich heute ein Hotel befindet.

Informationstafel zum Wohnhaus der Familie Olors, in dem sich heute ein Altersheim befindet. Ursprünglich stammt das Haus aus dem 17. Jahrhundert, wurde aber mehrfach umgebaut.

Historische Häuser mit zahlreichen Pflanzen auf der Terrasse.

Blick in das Foyer eines historischen Hotels mit Korbmöbeln und einer Wiege aus Holz.

Blick in die Umgebung mit Bergen und Pinienwäldern.

Santuari de Sant Salvador: Das ehemalige Kloster wurde 1342 gegründet. Die Wallfahrtskirche, die von 1825 bis 1832 erbaut wurde, nähert sich dem Stil der Renaissance, hat aber auch viele Elemente des Klassizismus. Sie steht inmitten einer mittelalterlichen Festung, auf dem 182 m hohen Puig de Sant Salvador. Ein von Zypressen gesäumter Kreuzweg führt hinauf zur Kirche. Seit dem 2. Jahrhundert soll der Berg bewohnt gewesen sein, in maurischer Zeit wurde es als Festung und als Moschee genutzt, die dann als Kirche umgewandelt wurde.

Unterhalb der Festungsmauern sind einige Höhlen.

Von oben kann man auf den Ort Artá und die Kirche Santa Maria d’Artá blicken.

Der von Zypressen gesäumte Kreuzweg und ein Wegkreuz.

Sockel des Wegkreuzes mit Szenen aus dem Leben von Christus.

Neben der Kirche steht noch ein Gebäude des Klosters mit einem mit Reliefs verzierten Rahmen um ein Fenster aus Sandstein.

Fassade der Kirche mit einem Brunnen davor.. Die Vorgängerkirche diente während der Zeit der Baulenpest ab 1820 als Hospital. Dies hatte zur Folge, daß auf Anweisung der Behörden anschließend die Kirche mit der gesamten Inneneinrichtung verbrannt wurde. Nur eine Marienstatue aus dem 13. Jahrhundert, die Mare de Déu de Sant Salvador hatte man zuvor in Sicherheit gebracht. Artá war in Europa einer der letzten Orte, wo die Beulenpest ausbrach.

Inneres:

Der Grundriss basiert auf einem lateinischen Kreuz, hat aber keine Apsis. Blick durch das Langhaus Richtung Hauptaltar.

Gleich hinter dem Eingang beim Aufgang zur Orgel, ein Kruzifix, flankiert von 2 Engeln auf Säulen.

Über die Vierung eine Kuppel, die 1892 von Salvador Torres ausgemalt wurde.

Der Hauptaltar mit Blick auf die dahinter stehende Marienskulptur Mare de Déu de Sant Salvador.

An den Wänden des Langhauses Gemälde. Hier König Jakob I. mit den sich unterwerfenden Muslimen bzw. Mauren, nach dem Vertrag von Capdepera.

Weitere Gemälde, Auffindung von Moses als Baby im Nil und wie der derTochter des Pharao präsentiert wird, die Geburt Jesu und ein Heiliger.

Gemälde von weiteren Heiligen.

Blick zurück durch das Langhaus zur Orgel auf einer Empore über dem Eingang.

Das Taufbecken, überwölbt von einem Deckel aus Metall in der Form einer Kirche mit Kuppel.

Blick in den Gang, der hinter dem Altar zur Marienskulptur Mare de Déu de Sant Salvador führt. Der Boden und der Sockel der Wände ist mit Marmor verziert.

Marienskulptur Mare de Déu de Sant Salvador: das wertvollste Ausstattungsstück der Kirche. Die Madonna hält das Jesuskind auf dem Schoß und hält eine Blume in der Hand. Sie wird auf das 13. Jahrhundert datiert und gehört damit zu den ältesten mallorquinischen Mariendarstellungen.

Ein großer goldfarbener Kandelaber.

In einem benachbarten Raum befindet sich ein kleines Museum mit Fotografien von dankbaren Pilgern und Verstorbenen.

Ausgestellt sind Kirchengeräte, liturgische Gewänder, Rosenkränze und Votivgaben dankbarer Pilger.

In einer Vitrine ein Modell der Landschaft um das Santuari de Sant Salvador und die weiter unten im Ort liegende Kirche Transfiguració del Senyor.

Kostbare Gewänder aus Brokat für die Marienskulptur.

Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert.

Die Terrasse mit Brunnen vor der Kirche, am Ende des Kreuzweges, der den Berg hinunter führt.

Von der Terrasse, die teilweise von den Zinnen der Festungsmauer begrenzt wird, ein weiter Blick in die umgebende Landschaft. Um einen der Brunnen Sitzbänke aus Stein.

Sockel eines Wegkreuzes, eine Straßenlaterne am Beginn bzw. Ende des von Pinien flankierten Kreuzwegen. Im Hintergrund der Ort Artá.

Am Ende des Kreuzweges die Kirche Transfiguració del Senyor bzw.

Església de la Transfiguració del Senyor: Sie steht an der Stelle eines gotischen Vorgängerbaus. Baubeginn 1573, aber der Bau zog sich über Jahrhunderte hin. Die Kirche ist zum Teil durch Abtragung von Erdmassen in den Berg hineingebaut. Die Apsis war 1601 fertiggestellt. Die Kirche verfügt über Strebebögen die, typisch für sie Spätgotik auf Mallorca, in gleicherweise wie das eigentliche Kirchendach mit Ziegeln bedeckt sind. So entstanden zwischen den Strebepfeilern halbrund überspannte Räume, die regional als Terrades bezeichnet werden. Von außen erahnt man sie durch die offenen Spitzbögen.

Die Fassade der Kirche wurde erst in den 1890er Jahren vollendet und befindet sich unüblicherweise auf der Ostseite der Kirche. 1896 entstand sie nach einem Entwurf von B. Ferra im neugotischen Stil. Außen oberhalb des Portals befindet sich eine Jesus-Figur als Erretter der Welt. Unterhalb der Figur ist das Wappen von Papst Leo XIII. als Relief zu sehen. Über der Tür befindet sich eine steinerne Gedenktafel aus dem Jahr 1940, die an das 700-jährige Jubiläum der Pfarrkirche erinnert.Blick über Artá mit dem rechts liegenden Convento franciscano Sant Antoni de Pàdua, gegründet 1585. Die Kirche vom Anfang des 17. Jahrhunderts.

Verzierte Konsolen, ggf. für ehemalige Wasserspeier.

Der Eingang für Besucher an der Seite, über Treppen erreichbar, mit Blick in enge Straßen des Ortes.

Inneres:

Blick in das Langhaus der Kirche. An den Seiten befinden sich 13 Kapellen mit Altären.

Da die Fassade im Osten ist, ist auf der linken Seite die Südseite mit einem weiteren Eingang mit einer Orgel von 1850 darüber. Sie stammt vom mallorquinischen Orgelbauer Antonio Portell.

Blick in das Kreuzgratgewölbe im neugotischen Stil.

Blick auf den Chor mit dem Hauptaltar, flankiert von zwei weiteren Altären.

Hauptaltar: geschaffen von Miquell Vadell im neugotischen Stil und 1906 eingeweiht. Er ersetzt einen vorher hier vorhandenen barocken Altaraufsatz. . In der Mitte des Altars wird die Verklärung von Elias und Moses bei Anwesenheit der Apostel Petrus, Jakobus und Johannes als Relief dargestellt. Oberhalb der Apostel Petrus und darüber ist Jesus am Kreuz mit Maria und Johannes. Links und rechts Szenen aus dem Leben Jesu. In der Predella das letzte Abendmahl.

Kapelle des Namen Jesu, links neben dem Hauptaltar. In Zentrum des zwischen 1692-1720 entstandenen Altars, befindet sich eine von Jaume Llull geschaffenen Statue von Jesus als King.. Auf beiden Seiten Altarflügel mit Gemälden mit Szenen aus dem Leben Jesu. Der Altar ein eines der schönsten Beispiele des mallorquinischen Manierismus.

Kapelle von Johannes dem Täufer, rechts neben dem Hauptaltar. Wie ein aufgeschlagenes Buch ist der Altaraufsatz im Stil der Renaissance gestaltet. Im Zentrum eine Statue von Johannes dem Täufer, links sein Vater der heilige Zacharias und rechts seine Mutter Elisabeth, beide als Gemälde. In der Predells der heilige Nikolaus als Statue, flankiert von Gemälden mit der Geburt von Johannes und seiner Enthauptung.

Blick zurück durch das Langhaus Richtung Haupteingang. Rechts die Kanzel und die Orgel.

Blick auf die Wand des Langhauses links vom Hauptaltar, bis zur Orgel mit dem Eingang im Süden.

Kapelle der unbefleckten Empfängnis, rechts daneben die Kapelle des Kreuzes des heiligen Georg. Die Kapelle der unbefleckten Empfängnis wurde im 19. Jahrhundert von Handwerkern aus Artá geschaffen, als das Dogma der unbefleckten Empfängis erklärt wurden. In der Mitte eine Statue der Immaculata. Ganz oben die Himmelfahrt Mariens von Bernat Marimon von 1714.

Rechts neben der Orgel auf der Südseite die Kapelle des heiligen Antonius der Einsiedler. Das barocke Retabel stammt aus dem 17. Jahrhundert vom Bildhauer Jaume Llull. In der Mitte die Statue des heiligen Antonius der Einsiedler. Links der heilige Vinzenz von Paul, rechts der heilige Isidor, oben der heilige Marcellus.

Auf der Nordseite des Langhauses weitere Kapellen mit Altären:

Kapelle des Rosenstocks: Sie entstand Ende des 17. Jahrhunderts und weist mit ihrer Kuppel und den Säulen schon Elemente des Barock auf. Sie ist so groß, daß sie im Norden aus dem Kircheschiff heraustritt und jeweils links und rechts eigene kleine Seitenkapellen hat. Der Altaraufsatz bzw. das Retabel wurde von Jaume Llull im Stil des Churriguerismus, geschaffen. Dies ist die nach dem spanischen Baumeister und Bildhauer José Benito de Churriguera und seinen Brüdern und Neffen benannte iberische und iberoamerikanische Variante des Spätbarocks in der Zeit von ca. 1690-1750. Die Statuen selber stammen allerdings nicht von Jaume Llull. Oben die Madonna im Rosengarten. Links von ihr die Personifikation des Glaubens, rechts die Hoffnung. Unten links die heilige Katharina von Siena und rechts die heilige Juliana von Falconieri. Unter den Statuen links ein kleines Gemälde mit der Darstellung des heiligen Bernhard von Clairvaux und rechts der heilige Pontius von Cimiez. In der Mitte des Altars befindet sich die alte Kuppel des Taufbecken.

Blick in die Kuppel der Kapelle des Rosenstocks.

Links vom Altar in zwei Nischen, links die Darbringung Jesu im Tempel und rechts eine Stiftung der Familie Son Morey. Sie ist dem Herz Jesu geweiht. Entsprechend der familiären Stiftung zeigen die in der Kapelle befindlichen Bilder die Schutzheiligen der Familie.

Rechts vom Altar wieder zwei Nischen. Links die Verehrung des Herzens Marias, flankiert links vom heiligen Petrus und Dominikus, rechts der heilige Bartholomeus und die heilige Victoria. Rechts eine Stiftung des Künstlers Joan Massanet, die Darstellung der Jungfrau der Einsamkeit, flankiert von 2 Szenen aus der Passion.

Kapelle des heiligen Sebastian: die in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstandene Kapelle ist den Feldarbeitern Artás gewidmet. In der Mitte des Altars die Statue des heiligen Sebastian. Rechts und links Gemälde der zwei heiligen Ärzte Kosmas und Damian. Ganz oben der heilige Rochus.

Kapelle der Seelen: Das Retabel in neugotischen Stil stammt von Miguel Vadell. In der Mitte ein Kruzifix mit Maria und Johannes. Vor dem Altar ein Sarkophag aus Glas mit dem toten Christus.

Direkt am Eingang an der Fassade im Osten steht das Taufbecken. Es wurde 1672 aus einem einzigen Stein gefertigt.

Rechts daneben, in der ersten Kapelle auf der Südseite, die Kapelle des heiligen Michael. Die Legende besagt, daß er die Ernste des Ortes vor Hagelschlag beschützt hat. Sie entstand in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Altar entstand bereits im Mittelalter und ist der älteste Altar in der Kirche. Die Statue des heiligen Michael wurde 1603 von Jaume Blanquer (1580-1636) geschaffen. Auf den Gemälden links der Engel Gabriel und rechts der Engel Raphael.

Blick in die Sakristei mit Tisch, Stühlen und Kommoden. Gemälde an den Wänden, Kerzenleuchter, im Hintergrund eine Monstranz in einer verzierten Vitrine.

An der Wand ein schlichter Brunnen, der von weißem Marmor eingerahmt ist. -

Sineu: Sineu liegt in der Mitte von Mallorca und hat ca. 4.500 Einwohner. Seit 1306 ist Sineu von König Jakob II. das Marktrecht verliehen worden. Der Markt von Sineu ist heute einer der bedeutendsten Mallorcas.

Stadtplan

Wegkreuz aus Stein in gotischen Formen an der Carrer de Ramon Llull.

Historisches Haus aus Natursteinen.

Blick durch die enge Carrer de Palau auf den Turm der Kirche Nuestra Senyora de los Angeles.

Brüstung aus Stein an einem Haus.

Blick in einen kleinen Hof mit einer Treppe nach oben.

Im Zentrum des Ortes, rund um die Kirche findet jeden Mittwoch der Markt statt. Marktstand mit Schinken.

Blick über den Platz Sa Plaça mit den Marktständen und den Restaurants.

Bunte Fliesen mit dem Wappen von Mallorca und dem Namen eines Restaurants

Stand mit Tellern aus Ton und Köpfen von Vögeln und Blüten aus Ton.

Bunte Fliesen mit spanischen Wappen als Andenken.

Lampenschirme und Taschen aus geflochtenen Palmblättern.

Gesellschaftsspiele aus Holz, wie z.B. Schachbretter

Marktstand mit Süßigkeiten.

Marktstand mit Oliven.

Vor der Westfassade der Kirche Stände mit Obst und Taschen aus Palmblättern.

Marktstand mit Käse.

Marktstand mit Obst und Gemüse.

Rote Chilischoten ausgezogen auf einer Schnur.

Aus Palmblättern geflochtene Köpfe von Rindern.

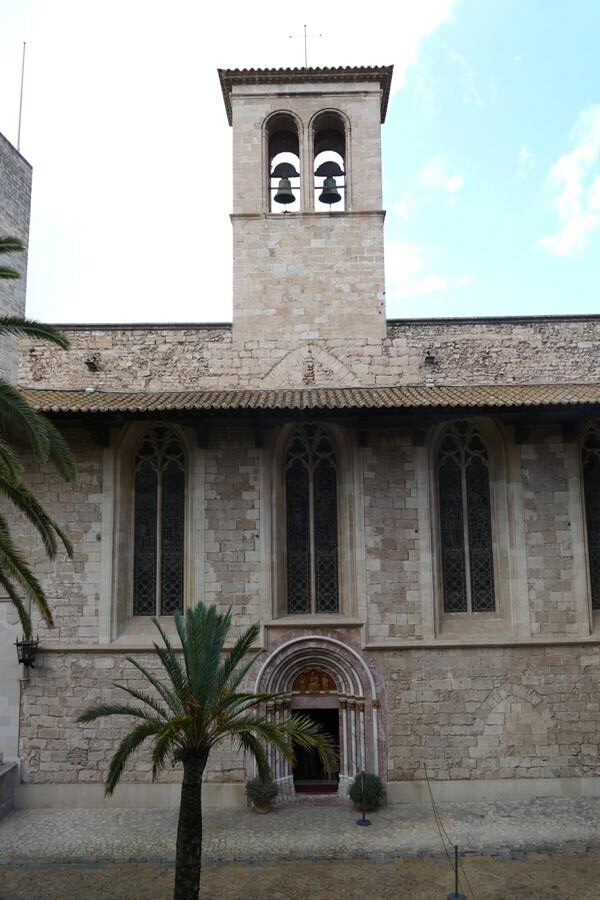

Kirche Nuestra Senyora de los Angeles bzw. Mare de Déu dels Angels: erstmals 1248 urkundlich erwähnt, brannte das damalige Gebäude 1505 vollständig ab und musste neu gebaut werden. Beeindruckend ist der freistehende Glockenturm und die großen mit Rundbögen versehenen Strebepfeiler an der Außenwand des Kirchenschiffs.

Westfassade mit einem Portal mit Spitzbögen und eines darüber liegenden runden Fenster.

Details des Portals und der Kapitelle im Gewände.

An der Plaça el Marcadal mit Blick auf Kirchturm und Strebespeiler, steht aus einem Postament ein geflügelter Löwe aus Bronze. Das Denkmal mit dem offiziellen Namen Lleó de Sant Marc wurde 1945 errichtet und erinnert an den Heiligen Markus, den Schutzpatron des Ortes Sineu. Der Glockenturm wurde 1549 erbaut und hat ein pyramidenförmiges Dach.

Kurz vor dem Chor ein oktogonaler Vierungsturm, der zusammen mit dem Querschiff 1880/81 hinzugefügt wurde.

Etwas weiter rechts dann ein weiterer Eingang mit einer Sonnenuhr aus dem Jahr 1783.

Inneres:

Blick durch das Langhaus Richtung Chor. Die einzelnen Seitenkapellen, vier auf jeder Seite, werden durch gotische Bögen voneinander getrennt. Darüber farbige Glasfenster.

Blick auf das nördliche Querschiff, welches wie eine weitere Apsis wirkt und den Chorabschluss.

Blick in den Chor mit den farbigen Glasfenstern. An den Wänden farbige Reliefs mit Darstellungen aus dem Leben von Christus und eine Statue von Maria mit dem Jesuskind, der „Santa Maria de Sineu“ von Gabriel Mòger (1379-1439).

Blick in das Sterngewölbe des Vierungsturms

Detail des Sterngewölbes mit seinen farbigen Schlusssteinen mit Wappen.

Zwei goldfarbene, neugotische Altäre in einem der Querschiffe.

Blick zurück durch das Langhaus mit der Orgel über dem Eingang auf einer Empore.

Orgel mit neugotischem Prospekt und der Fensterrose dahinter.

Neugotischer Altar des heiligen Josef.

Kapelle des heiligen Martin: Informationstafel

Die von ca. 1520 stammende Kapelle wurde 1882 restauriert. Der Altar wird Rafael Guitard zugeschrieben, ca. 16. Jahrhundert. Zwischen goldfarbenen Säulen sind auf Gemälden von links nach rechts der heilige Nikolaus, der heilige Martin und der heilige Andreas dargestellt.

Kapelle von Maria mit dem Rosenstrauch. Informationstafel.

Die Kapelle wurde ca. 1520 erbaut und 1668-1672 umgebaut.

Die Kuppel wurde ausgemalt von Miquel Vadell. In Kartuschen die 4 Evangelisten.

Der barocke Altar ist von Gabriel Torres. 15 Gemälde stellen die Mysterien des Rosenkranzes dar. Die goldfarbenen Säulen des Altars sind von farbigen Reliefs von Rosen und anderen Pflanzen bedeckt. In der Mitte Maria mit dem Jesuskind. Viele Statuen von Engeln und Köpfe von Engeln verzieren den üppig verzierten Altar. Ganz oben die Krönung Mariens als Gemälde.

Aus Holz geschnitztes, geflügeltes Ungeheuer an einer der Sitzbänke.

Kapelle des heiligen Herzens Jesu. Informationstafel.

Die 1520 erbaute Kapelle des heiligen Antonius wurde 1904 erweitert und neu gestaltet nach einem Entwurf von Guillem Puig i Salvà (1859-1942) – er war ein Schüler von Antoni Gaudí.

Kapelle vom Abt Sankt Antonius, Abbas Antonius: Informationstafel.

Die Kapelle wurde 1536 als Kapelle des Evangelisten Markus errichtet und mehrfach umbenannt. Erweitert und vollendet wurde sie 1669 und ist seit 1904 Antonius dem Großen geweiht. Die Statue von Antonius wird flankiert linkt vom heiligen Paulus und rechts von Onophrios dem Großen.

Kapelle des heiligen Franziskus von Assisi: Informationstafel.Der Altar vom Anfang des 20. Jahrhunderts hat in der Mitte die Statue des heiligen Franziskus, links die heilige Klara und rechts der heilige Ramon Llull. Beide Statuen sind Werke von Guillem Galmés von 1918 bzw. 1919.

Kapelle des heiligen Christophorus: Informationstafel.

Die ebenfalls im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts entstandene Kapelle wurde 1828 restauriert. Vor dem Altar eine Statue von Maria mit dem Jesuskind.

Der Altar ist ein Werk von Andreu Pòrcell von 1803. In der Mitte die Statue des heiligen Christophorus. Die sehr dunklen Gemälde links und rechts zeigen den heiligen Laurentius links und den heiligen Stephanus rechts.

Kapelle von Jesus der Seelen: Informationstafel

Die Anfang des 16. Jahrhunderts errichtete Kapelle, wurde 1877 zur Kapelle von Jesus der Seelen. Das Kruzifix ist von Miquel Vadell von 1916.

Kapelle der heiligen Catalina Thomás oder der heiligen Katharina von Palma: Informationstafel.

Früher befand sich hier die Kapelle der heiligen Dreifaltigkeit und ein kleines Portal in die Kirche. 1601 wurde die Orgel auf die Kapelle gesetzt. Sowohl das Portal als auch die Orgel wurden 1881 versetzt. 1928 renovierte Miquell Vadell auch diese Kapelle. Die Statue der Heiligen stammt von einem unbekannten Künstler von 1793.

Im Pfarrhaus befindet sich ein Museum.

Mehrere Musikhandschriften mit Hufnagelnoten.

Vitrine mit Monstranzen.

Statue von Maria, dem heiligen Josef und ein stark beschädigter Altar.

Mallorquinische Trachten.

Sammlung von Tellern aus Keramik, die bei Bauarbeiten am östlichen Portal entdeckt wurden.

Blick in den begrünten Innenhof des Museums.

Modell der Kirche

2 Gemälde mit Maria mit dem Jesuskind.

Blick durch die Carrer del Palau zum Convento de las Mojas, dem Kloster der unbefleckten Empfängnis bzw. dem Konvent der Konzeptistinnen. Es steht auf den mittelalterlichen Überresten des Palastes von König Jakob II. (1243-1311) und wiederum dieser wurde auf den Resten eines maurischen Alcazars aus dem 8./9. Jahrhundert erbaut. Über 2 Jahrhunderte war das Gebäude Gerichtshof und 1583 schenkte König Philipp II. das Gebäude den Konzeptistinnen.

Einer der Eingänge zum Kloster in der Carrer de l’Esperança wird von Handwerkern repariert.

Blick in die Kirche mit Kreuzgewölbe Richtung Hauptaltar.

Blick zurück zum Eingang mit einer kleinen Orgel seitlich an der Wand.

Kapelle mit einem barocken Seitenaltar.

Schmale Straße mit historischen Häusern.

Windmühlen -

Ariany:

Ein kleiner Ort mit unter 1000 Einwohnern, nur wenige Kilometer östlich von Sineu. Besiedelt war die Gegend bereits während der Zeit der Talayot-Kultur. Ab dem 16. Jahrhundert untersteht sie der Familie Cotoner, die Philipp V. als Gegenleistung für die Unterstützung, den diese Familie den Bourbonden im Spanischen Erbfolgekrieg gewährte, zu Markgrafen ernennt. Der normalerweise in Madrid residierende Markgraf stiftete dem Volk eine neue Kirche, die 1737 fertiggestellt wurde.

Blick auf die Kirche Nuestra Señora d’Atocha. Der Name entstand durch die Replik des madrilenischen Madonnenbildnis von Atocha, welches sich in der Kirche befindet. In den Jahren 1908 – 1913 erhielt die Kirche mit dem Bau der Kuppel und des Glockenturms ihr heutiges Gesicht.

An der Einfahrt ein Bild aus Fliesen mit der Darstellung von Antonius von Parua bwz. Abbas Antonius.

Direkt am Turm eine der Fassaden der Kirche mit einem großen halbrunden Fenster über der Tür.

Die dem Mirador se sa Creu zugewändte Fassade, hat eine Art vorgelagerten Narthex, der mit offenen Spitzbogen versehen ist. Auf ihm eine Terrasse und über den Durchgängen eine runde Fensterrose.

Blick aus dem Narthex auf die benachbarten Häuser und einen steinernen Torbogen.

Mirador da sa Creu: Vor der Kirche ein kleiner Garten mit einem Brunnen und verschiedenen mediterranen Pflanzen.

Kaktus Barbary fig (Opuntia ficus-indica) mit violetten Früchten.

Poröse Steine als Dekoration, steinerne Torbögen und Postamente verzieren den Garten, der einen weiten Blick in die Landschaft bietet.

Steinernes Wegkreuz

Blick zurück zum Ort Ariany mit der weithin sichtbaren Kirche.

Historischer umbauter Brunnenschacht.

Die weite flache Landschaftzwischen Ariany und Petra im Zentrum der Insel. -

Petra:

Der kleine Ort mit seinem schachbrettartig angelegten Straßen mit Häusern aus Bruchsteinen, hat etwas mehr als 3000 Einwohner. Die Araber, die den kleinen Ort, nannten ihn in Anlehnung an die große jordanische Namensschwester „Die Strahlende“. Im Gemeindegebiet befinden sich rund 40 archäologische Fundstätten aus unterschiedlichen Geschichtsepochen. In Petra ist der Missionar und Franziskanermönche Fra Junípero Serra (1713-1784), der Gründer von San Francisco und San Diego geboren worden.

Kirche Sant Pere:

Die gotische Kirche wurde 1582 begonnen und erste Ende des 18. Jahrhunderts vollendet. Sie hatte zwei Vorgängerbauten. Sie ist eine der größten Kirchen auf Mallorca. Sie hat einen mehreckigen Glockenturm und riesige, durch Rundbögen verdeckte Strebepfeiler.

Westfassade der Kirche mit einer großen Fensterrose.

Details des verzierten Türschlosses und eines Knaufs aus Metall an der Tür aus Holz.

Blick auf die Südseite der Kirche mit ihren Strebepfeilern hinter Rundbögen und einem weiteren Portal. Das Portal ist neugotisch mit einer Statue im Typanon unter einem Kielbogen und Wappen als Reliefs..

Links neben der Tür ein Denkmal für Fra Junípero Serra (1713-1784). Papst Franziskus hat ihn 2015 heilig gesprochen.

Gegenüber der Westfassade befindet sich hinter Arkaden mit Rundbogen ein kleiner Garten mit der Statue einer Frau.

Dahinter ein kleines Kloster der Franziskanerinnen.“Nuestra Señora del Refugio“.

In Inneren des historischen Hauses betritt msn einen kleinen Raum mit einem Rundbogen hinter dem der Zugang zum Garten liegt. Links eine Treppe.

Durchgang in den Garten mit Wasserleitungen und steinernen Waschbecken.

Der Garten mit einem historischen Brunnen.

Blick zurück zum Gebäude des Klosters.

Weiße große Blüte an einem Florettseidenbaum (Ceiba speciosa) -

Eremita de Nostra Senyora de Bonany bzw. Kathedrale der Berge, Catedral de las montañas:

Südlich von Petra steht der 317 m hohe Puig de Bonany. Blick in die Landschaft Richtung Petra im Norden.

Blick Richtung Osten zur Serra d’Artá und dem Mittelmeer mit der Stadt Manacor.

Toreinfahrt zum Gelände der Kirche. Der Legende nach, soll an diesem Ort die Statue der Muttergottes von einem Hirten gefunden worden sein, die sehr bald für ihre Wundertätigkeit berühmt wurde. Diese Statue hat auch die Jahre der maurischen Herrschaft unbeschadet überstanden. So hat man um 1606 eine erste kleine Kapelle gebaut. Über die Jahrhunderte wurde sie mehrfach erweitert und umgebaut, da der Ort zu einem Wallfahrtsort geworden war und bis heute Anlass für Pilgerfahrten ist. Der Name der Kirche „Bonany“ bedeutet „gutes Jahr“ und soll auf das Jahr 1609 zurückzugehen. Nach Jahren der Dürre sei es nach einer Prozession zur Kapelle durch die Fürsprache der Heiligen Jungfrau zu heftigen Regengüssen gekommen, die den Einwohnern von Petra und der Umgebung endlich wieder eine gute Ernte bescherte.

Auf den Pfosten des barocken Eingangsportals aus Stein von 1789, sind Bilder aus Fliesen angebracht. Links die Wiederauffindung der Statue der Muttergottes und rechts die Statue über der Landschaft in dem „guten Jahr“, wo wieder Regen fiel.

Fassade der Kirche mit 2 Türmen im Nordosten. Das barocke Portal stammt noch von der ersten Kirche. Durch die zahlreichen Erweiterungen und Umbauten ist die einschiffige Kirche vorwiegend im Stil des Neubarock errichtet worden. Neben der Fassade weitere Gebäude des Klosters und ein Brunnen.

Blick von Norden auf die Gebäude und die Kirche. Sie erhielt 1925 eine Kuppel mit Laterne über der Vierung. Am Querschiff eine Fensterrose.

Um die Ermita de Bonany herum befindet sich eine große Terrasse mit einem Picknickplatz und fantastischem Blick über die Insel.

Die Terrasse mit Brunnen, Pinien und Dattelpalmen (Phoenix) mit Früchten.

Inneres:

Hinter der ersten Tür aus Holz ein Portal aus Stein (?) mit dreieckigem Giebel.

In einem Nebenraum eine Vitrine mit Kirchengeräten und Andenken.

Blick in das Langhaus Richtung Altar.

Links hinter dem Eingang eine Krippe, gestaltet wie eine Grotte.

Seitenaltar.

An den Seitenwänden des Kirchenschiffs Statuen von Heiligen und dem Erzengel Michael. Rechts der heilige Stephanus und Johannes der Täufer.

Hauptaltar aus Holz.

Blick in die Kuppel der Vierung mit den beiden Fensterrosen an den Fassaden der Querschiffe.

Blick auf den mit Fliesen ausgelegten Fußboden. Die Fliesen zeigen florale Motive.

Hauptaltar aus Holz mit der in der Mitte angebrachten Statue aus Holz der Mare de Déu. Links die Statue des heiligen Paulus von Theben, rechts der heilige Antonius Abbas.

Wie in einigen mallorquinischen Kirchen führt hinter dem Altar ein Durchgang direkt zu der verehrten Statue.

Altar mit der Statue der „Regenmacherin“, der Nostra Senyora de Bonany aus Holz.

Blick vom Hochaltar durch das Langhaus Richtung Eingang.

Das barocke Eingangsportal zum Gelände des Klosters von Innen, ebenfalls mit Bildern aus Fliesen.

Blick über die Ebene mit Olivenbäumen und großen Sandbergen.

Kreisverkehr südlich des Puig de Bonay, bei dem Ort Vilafranca de Bonany. Bis zu 3 m hohe Skulpturen aus Metall des Künstlers Miguel Sarasate (1952-) stehen im Kreis und scheinen zu tanzen.

S’era Restaurant mit Bougainvillea im kleinen Ort Es Llombards, südwestlich von Santanyi.

Restaurant von innen.

Granatäpfel am Baum.

Früchte des Zedrachbaums (Melia azedarach) -

Santanyi:

Santanyí wurde im Jahre 1236 das erste Mal unter dem Namen Sancti Aini erwähnt. König Jakob II. hat Santanyi im Jahr 1300 das Stadtrecht verliehen. Über den Ursprung des Namens gibt es verschiedene Theorien. In der islamischen Epoche trug Santanyí den Namen Adia. Der Ort mit ca. 13.000 Einwohnern, liegt ganz im Südosten der Insel, nur wenige Kilometer von der Küste entfernt. Sie war daher immer wieder Schauplatz von Überfällen durch Piraten. Von den zahlreichen Besfestigungsanlagen an der Künste haben sich bis heute einige Forts und Türme erhalten.

Kirche Sant Andreu:

Mit dem Kirchenbau wurde im 14. Jahrhundert begonnen. Um 1390 wurde die Kirche befestigt. Im 16. Jahrhundert wurde die Kirche um die Aspis, eine Seitenkapelle und einen als Rückzugsort bei Überfällen genutzten Raum erweitert. Der heutige Bau stammt allerdings überwiegend vom Baumeister Antoni Mesquida Tomás (1732-1812). Bekannt ist die Kirche vor allem durch ihre Orgel, die vom berühmten mallorquinischen Orgelbauer Jordi Bosch (1739-1810) aus dem 18. Jahrhundert stammt und als eine der am besten erhaltenen Barockorgeln in Europa gilt.

Blick auf die Nordseite der Kirche.

Der wie eine Festung wirkende Unterbau des Turmes.

Westfassade

Weiteres Portal auf der Südseite der Kirche.

Eine Haustür umgeben von modernen Mosaiken.

Laden mit moderner Kunst, z.B. verfremdete Motive wie Micky Maus, David Bowie oder Rolling Stones.

Blick durch die Carrer des Sol auf den Turm der Kirche. Historische Häuser mit Gemälden mit bunten Gesichtern an der Fassade.

Historische Häuser aus Bruchsteinen.

Wappen als Relief unter einem Fenster mit Fensterläden.

Blick durch enge Straßen mit historischen Häusern aus Bruchsteinen.

Historische Häuser in der Carrer Bernat Vidal i Tomàs.

Die alte Tränke für Tiere S’Abeurador an der Carrer de Cal Reiet.

Laden mit Kunstgewerbe aus Mallorca: Kronleuchter mit farbigen Früchten aus Glas.

In dem ehemaligen Stall aus Bruchsteinen mit Futterkrippen aus Holz eine Ausstellung von farbigen Gläsern und Flaschen. Außerdem Gegenstände aus Holz, Mörser aus Stein, ein Grill aus Metall und Hüte, Lampenschirme und kleine Esel aus geflochtenen Palmblättern.

Im Verkaufsraum Regale mit Geschirr mit typisch mallorquinischem Design und farbige Gläser.

Im Hof ein Brunnden, Lampenschirme und Hüte aus geflochtenen Palmblättern, sowie Gefäße aus Ton.

Blick in die Carrer Portell mit historischen Häusern.

Rathaus von Santanyi

Gleich neben der Kirche an der Plaça Major das ehemalige Pfarrhaus. Heute ist es ein Kulturzentrum.

Blick von dem kleinen Innenhof auf die Fassade der Kirche.

Der Innenhof mit einem Brunnen und Rundbögen.

Relief mit Wappen und der Jahreszahl 171.

Blick in den Flur bzw. Vestibül des Hauses mit der Treppe nach oben.

Altes Haus aus Bruchsteinen, im Hintergrund die Südseite der Kirche.

Capella del Roser oder Rosenkranzkapelle: Die Kirche wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut, in einem Zwischenstil von Romanik und Gotik aus Sandstein.

Bodega mit einer unheimlichen Statue aus Holz davor, die eine Lampe hält, Korb mit Zitronen

Kopf der Statue mit einem Hut aus Palmblättern.

Schaufenster mit Vögeln aus Naturprodukten, Zierkürbissen, im Hintergrund Flaschen mit Schnaps.

Laden mit Naturprodukten, Andenken, Taschen aus Palmblättern, Obst, Gemüse.

Teller, kleine Schalen und Becher aus bemalter Keramik.

An einem Fensterladen aufgehängte Dekorationen für die Wand: Kopf von Buddha und Sonne und Mond.

Blick in den kleinen Hof eines Ladens mit Lebensmitteln und Tische und Stühle zum Sitzen.

Schlichtes altes Haus. Unter dem Dachvorsprung von unten mit verschiedenen Motiven bemalte Dachziegel.

Historische repräsentative Häuser mit Balkon von 1915 in der Carrer de Can Ferrereta 14.

Porta Murada, das alte Stadttor von Santanyi aus dem 14. Jahrhundert. Im Inneren gab es ein Gefängnis, in das man früher Piraten einsperrte.

Blick durch das Tor in die dahinter liegende Straße Carrer del Centre.

Historische Häuser in der Carrer del Bisbe Verger.

Relief mit dem Wappen von Santanyi an einer Hauswand.

Blick durch die Straße Carrer del Bisbe Verger. Der Turm mit Zinnen im Hintergrund gehört zu dem Haus in der Carrer de Can Ferrerta 14.

Deckenleuchte aus Holzperlen in einem Restaurant.

Blick in den Innenhof des Restaurants East 26 in Santanyi.

Gecko (Gekkonidae) an einer Hauswand. -

Palma de Mallorca:

Sitz der Regierung der autonomen Gemeinschaft der Balearen, Bischofssitz und Sitz einer Universität. Hier befindet sich der größte Hafen und der Flughafen der Insel. Die Stadt hat ca. 500.000 Einwohner. 123 v. Chr. von den Römern gegründet.

Nachdem das Weströmische Reich im 4. Jahrhundert untergegangen war, setzte der Niedergang der Stadt ein. Vandalen waren hier und die Byzantiner versuchten der Stadt wieder Bedeutung zu verleihen. 903 eroberten die Araber bzw. Mauren die Insel und bauten in Palma eine arabisch-islamische Kultur auf. 1229 wurden sie durch die christlichen Aragonier vertrieben. Das Königreich Mallorca wurde 1276 gegründet mit Jakob I. als ersten König. Nach dem Aussterben der Herrscherlinine fiel die Insel wieder zurück an das Haus Aragon.

Die Aragonier bauten die Stadt aus, unter anderem durch die Errichtung der Kathedrale La Seu und der Stadtbefestigung. In ihrer Blütezeit im 16. Jahrhundert zählte die Stadt 40.000 Einwohner. Gemeinsam mit Aragon kam Mallorca später zu Spanien, zu dem es bis heute gehört. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es einen erneuten Aufschwung, wie man an vielen Gebäuden im Stil des Modernisme erkennen kann. Ihr Hauptvertreter in Barcelona war Antoni Gaudí. Während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) erlebte die Stadt mehrere Luftangriffe.

Fahrt auf der Avinguda de Gabriel Roca, von Westen kommend entlang des Hafens. Rechts der Torre de Porto Pi. Es ist ein zum Leuchtturm ausgebauter Turm, dessen Teil warscheinlich noch aus maurischer Zeit stammt. Er steht südlich der Einfahrt zum Hafen Porto Pi.

Das Kreuzfahrtschiff Aida

Blick auf eine historische, etwas erhöht liegende Villa.

Der Jachthafen und Uferpromenade mit Dattelpalmen.

Auf der linken Seite das Windmühlen-Museum, Museu dels Molins an der Carrer Molí d’en Garleta.

Blick auf die Eckbastion der Renaissance-Stadtmauer an der Mündung des Torrent de Sa Riera in das Hafenbecken. Hier befindet sich heute das Museum für zeitgenössische Kunst „Es Baluard“. Im Hintergrund der Kirchturm der Kirche Santa Creu de Ciutat.

Llotja de Palma, kurz vor der Kathedrale La Seu gelegen. 1426 begann der gotische Bau Bau nach den Plänen des Architekten Guillem Sagrera (1380-1456) aus Felanitx, der es allerdings nicht in der vorgesehenen Frist von 12 Jahren vollenden konnte. Erst 1447 wurde es vom Baumeister Vilasolar vollendet. Es war Sitz der Seehandelsbörse, die sich von 1452 bis zu ihrer Auflösung in den 1830er Jahren hier befand. Nach dem Niedergang des Seehandels wurde La Llotja einige Zeit als Depot für Waren genutzt. In der zeit der Napoleonischen Kriege wurde hier eine Artillerie-Manufaktur eingerichtet, nach den Kriegen war es ein Gerichtsgebäude. Von 1886-1962 war es ein Museum für Malerei und Archäologie und heute finden hier Kunstausstellungen statt.

Blick über die Bucht von Palma.

Blick auf die, direkt am Meer liegende Kathedrale La Seu und den links daneben liegenden Palau de S’Almudaina, den Königspalast. Beide Gebäude stehen auf einer Anhöhe über dem Meer, welche schon von den Urmallorquinern in der Talaiotkultur besiedelt war. Mit Sicherheit lebten hier aber auch die Römer und später die Mauren. Die Wesire ließen an diesem Ort einen befestigten Palast, einen Alcázar errichten. Dieser wurde dann auch von den christlichen Königen genutzt und zu einer Residenz umgebaut.

Historische Gebäude direkt an der Avinguda de Gabriel Roca, die ein der Kathedrale vorgelagertes Wasserbecken vom Mittelmeer trennt.

Blick von dem kleinen Park am Wasserbecken auf Kathedrale und Königspalast.

Blick vom Wasserbecken auf die Kathedrale von Süden mit dem 43,14 m hohen Langhaus (dem vierthöchsten gotischen Kirchenschiff Europas) und den Strebepfeilern, die in 37 m Höhe den Druck vom Gewölbe nehmen.

Durch den Passeig Dalt Murade gelangt man durch die mittelalterliche Stadtmauer auf den Platz vor der Kathedrale.

Von oben hat man einen Blick auf den Teich „Lago del Cisne“ unter dem gemauerten Bogen Arc de sa Drassana. Er liegt leicht versteckt unterhalb des Königspalastes.

Blick von dem Platz vor der Kathedrale, der Carrer del Mirador, auf das Wasserbecken und den Park.

Kutschen vor der Westfassade der Kathedrale.

Castell de L’Almudaina bzw. Palau de S’Almudaina bzw. Palacio Real de La Almudaina:

Die Anhöhe direkt am Meer sorgte bereits zur Zeit der Talayots, der balearischen Megalithkultur für eine Besiedelung. Die Reste sind in tiefen Schichten unter dem Palast erhalten. Die Römer errichteten hier ein Castrum, nachdem sie die Insel 121 v. Chr. erobert hatten. Die Vandalen zerstörten die Siedlung und errichteten eine eigene Festung. 540 eroberten die Byzantiner die Insel. Nach fast 2 Jahrhunderten unter byzantinischer Herrschaft, eroberten die Mauren die Insel und beherrschten sie von 903-1229. Die Reste der arabischen bzw. maurischen Zitadelle befinden sich teilweise noch heute in den Kellern des heutigen Palastes oder können in Teilen des Grundrisses noch erkannt werden. 1114 griff Ramón Berenger III. Graf von Barcelona die Festung an und plünderte sie. 1115 war die Almudaina von Brand verwüstet. Beute der Christen waren unter anderem die roten Porphyr-Säulen, die heute den Eingang zum Baptisterium von Florenz schmücken.

Nach der Rückeroberung der Insel 1229 durch christliche Truppen, gab es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit den übrig gebliebenen Alvoraviden.1262 teilte Jakob I. sein Reich auf und vermachte Mallorca seinem Sohn Jakob II.1276 wurde er zum König von Mallorca ausgerufen und begann mit dem Umbau des Alcazárs in eine christliche Festung im Stil der byzantinischen Gotik. Der Umbau begann ab 1281 und dauerte bis 1343. Vorbild war der Königspalastes in Perpignan. Maßgeblich beteiligt war Pons D’Escoll als Baumeister – ein Zisterziensermönch aus Perpginan – undPere Salvat als Werkmeister. Durch die Jahrhunderte hatten hier die Monarchen des Königreichs Mallorca, die Monarchen von Aragon und die Monarchen von Spanien ihre Residenz. Die heutige Struktur der Anlage entspricht mit den Räumen der Aufteilung im 14. Jahrhundert.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde das Obergeschoss auf Befehl von Kaiser Karl V. errichtet. Im Lauf der Jahrhunderte war die Almudaina Gefängnis und Justizpalast, heute ist es Militärkommandantur und Sitz des spanischen Königs.

Waffenhof bzw. Patio de Armas:

Gleich hinter dem Haupteingang befindet sich der Waffenhof. In der maurischen Zeit war dies ein großer, von Mauern umgebener Platz, wo sich in Zeiten der Gefahr die Bewohner versammelten. In christlicher Zeit entstanden rund um den Hof verschiedene Gebäude. Links Teile des Palastes mit repräsentativen Räumen im Obergeschoss.

Geradeaus Arkaden zwischen dem Engelsturm und dem Durchgang zum Hof der Königin. Auf dem alten Wehrturm Torre de L’Angel, den die Almoraviden 1117 errichteten eine Wetterfahne in der Gestalt des Erzengels Gabriel, die im 14. Jahrhundert oben aufgesetzt wurde.Jakob II. gab dem Bildhauer Antoni Camprodón den Auftrag den Auftrag für die Statue. Es ist eine mit Bronze verkleidete Holzstatue mit einem Achsensystem im Inneren, sodaß sie sich im Wind dreht.

Neben dem Durchgang zum Hof der Königin die die Königstreppe mit dem königlichen Wappen als Relief darüber.

Rechts daneben die Fassade der St. Anna-Kapelle mit einem Glockenturm über dem Portal.

Daran rechts anschließend auf der Nordseite und auf der Ostseite des rechteckigen Hofes Rundbogenarkaden. Vor der Nordseite die Brunnenumrandung der Zisterne. Hinter der Ostseite des Hofes sieht man die Fassade der Kathedrale.

In der Mitte des Hofes ein Brunnen, umstellt von Palmen und Kakteen sowie eine Zisterne. Der Löwe, eine Skulptur aus Stein aus dem 11. Jahrhundert, wurde 1989 restauriert und nach mehr als 300 Jahren wieder an seinen originalen Standort gebracht.

Inneres.