Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Lübeck 28.01.2017

Etwa zur Zeit Karls des Großen gegründete slawische Siedlung. Bereits im 11. Jahrhundert eine von christlichen Slawenfürsten Gottschalk gegründete Siedlung „Liubice“. Diese wurde von anderen Slawen zerstört.

1143 gegründet von Adolf II., Graf von Schauenbburg und Holstein, als erste deutsche Hafenstadt an der Ostsee.

Durch die erneute Stadtgründung auf dem Hügel Buku, zwischen Trave und Wakenitz gelegen, sollte die deutsche Besiedelung in diesem Gebiert gefördert werden. 1160 erhielt Lübeck des Soester Stadtrecht. Kurz darauf erlangte Lübeck im Juni 1226 von Kaiser Friedrich II. mit dem Reichsfreiheitsbrief die Reichsfreiheit, wurde also reichsunmittelbare Stadt.

Holstentor bzw. Holsteintor: ehemaliges westliches Stadttor der Hansestadt Lübeck und sein Wahrzeichen. Links im Hintergrund die Türme der Marienkirche.

Neben dem Burgtor, der einzige Rest der ehemaligen Stadtbefestigung. Ursprünglich gab es 3 Holstentore, die anderen 2 wurden im 19. Jahrhundert abgerissen. Auf der Feldseite der lateinischer Wahlspruch der Stadt „Concordia domi foris pax“ = Eintracht drinnen, Friede draußen. Das Tor wurde ehemals durch 2 Torflügel verschlossen. Zur Feldseite sind die Mauern 3,5 m dicker, als zur Stadtseite.

Die Ausschmückungen bestehen aus 2 so genannten Terrakottabändern, die rund um das Gebäude laufen. Diese bestehen aus einzelnen Platten, deren meiste quadratisch sind und eine Kantenlänge von 55 Zentimetern haben. Auf den einzelnen Platten ist jeweils eines von drei unterschiedlichen Ornamenten zu sehen: eine Anordnung vierer heraldischer Lilien, ein symmetrisches Gitter und eine Darstellung von vier Distelblättern. Nach jeweils 8 Platten folgt entweder ein Wappenschild mit dem Lübschen Wappenadler oder einen stilisierten Baum. Diese Schilde sind von zwei Männerfiguren als Wappenträgern eingerahmt.

Auf der Stadtseite sind die Mauern nur 1 m dick und haben keine Schießscharten.

1901 übernahm der Marzipanhersteller Niederegger das Holstentor in sein Firmenwappen.

Ein Stich der Westansicht (Feldseite) des Holstentors ist auf der Rückseite der von 1960 bis 1991 produzierten 50-DM-Scheine.

Salzspeicher am Ufer der Trave: Im Stil der Backsteinrenaissance und des Backsteinbarock erbaut.

Turm der Petrikirche mit Kaufmannshäusern „An der Obertrave“.

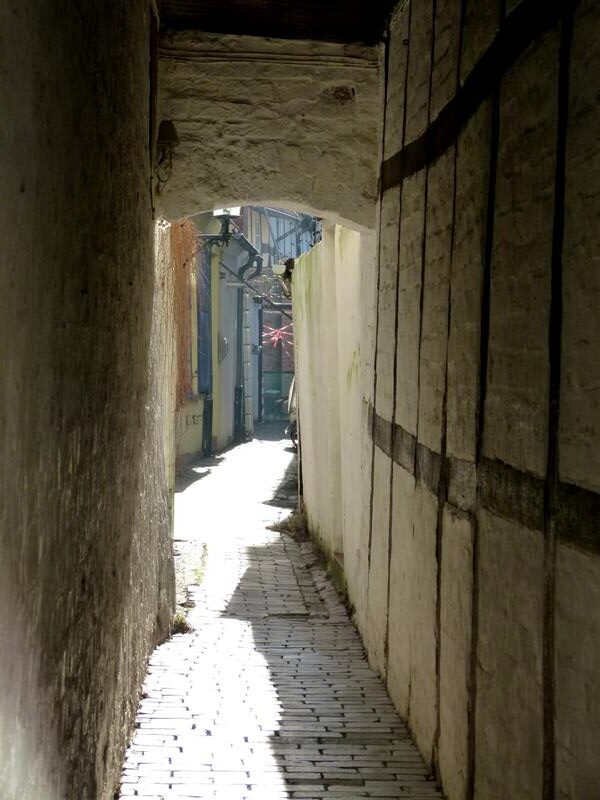

Höfe und Gänge: im 14. Jahrhundert wuchs die Stadtbevölkerung immer mehr. Innerhalb der Stadtmauer wurde es immer enger. Es bildete sich ein besonderes kulturgeschichtliches Erbe, die Höfe und Gänge mit ihren Gangbuden, wie die kleinen Häuser auch genannt wurden. Hier wohnten Arbeiter, Seeleute und Handwerker mit ihren Familien. Die kleinen Gangbuden befanden sich häufig direkt hinter den Häusern der reicheren Kaufleute oder Handwerksmeister. Sie hatten keinen Keller und kein Wasser. Während der guten Jahreszeit spielte sich das Leben weitgehend auf dem Gang davor ab.

Probsteikirche Herz Jesu: Als erste römisch-katholische Kirche Lübecks wurde die Herz-Jesu-Kirche nach der Reformation neu errichtet und 1891 eingeweiht. Seit 1955 befindet sich in der Krypta der Kirche eine Gedenkstätte für die Lübecker Märtyrer. Dies waren drei an der Herz-Jesu-Kirche tätigen Kapläne und ein evangelischer Pastor, die alle gemeinsam 1943 hingerichtet wurden.

Dom: Der Lübecker Dom ist der erste große Backsteinkirchenbau an der Ostsee und mit 131 Metern Länge eine der längsten Backsteinkirchen.

Im Jahre 1173 legte Heinrich der Löwe als Stifter den Grundstein als Kathedrale für das Bistum Lübeck, nachdem im Jahre 1160 der Bischofssitz von Oldenburg in Holstein hierher verlegt worden war. Die Kirche wurde als Bischofskirche Johannes dem Täufer und als Gemeindekirche dem Heiligen Nikolaus geweiht. Ab 1363 kommen als Patrone noch die Jungfrau Maria und St. Blasius dazu.

Der damals romanische Dom wurde etwa 1230 fertiggestellt und 1266 bis 1335 zu einer gotischen Hallenkirche umgebaut, indem man die Seitenschiffe etwa auf die Höhe des Mittelschiffes anhob (auf rund 20 Meter). Ebenfalls Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgte die Verlängerung des Baukörpers durch die Errichtung des gotischen Ostchors. Bis zur Reformation unterstand das Domkapitel dem Bischof und nicht dem Rat der Stadt. Im Zuge der Reformation wurde der Dom bis 1803 gemeinschaftliches Eigentum von Stadt.

Paradies: nach 1250 wurde an der Nordgiebelwand des Querhauses, eine repräsentative Eingangsvorhalle von rheinischen Bauleuten errichtet. 1976 rekonstruiert, nachdemDiese Vorhalle diente auch der kirchlichen Rechtsprechung. Im Tympanon des Portals die Himmelfahrt Christi. Reich verzierte Archivolten.

Inneres:

Modell des ursprünglich romanischen Domes.

Man betritt das Innere von Norden nahe der West-Türmen. Hier steht ein vergoldeter gotischer Löwe (1335). Dahinter hängt der 1661 gestiftete, barocke, 20-armige Sieggelow-Leuchter.

Grabplatten an der südlichen Seitenwand: aus Bronze im Stil der Renaissance von Bischof Johannes IX Tiedemann. Bischof Johannes VIII. Grimholt (ca. 1450-1523)

Vor allem auf der Südseite wurden die seitlichen Kapellen in der Barockzeit als Grabkapellen ausgestattet, wie man hinter der Kanzel sehen kann.

Kanzel: Renaissance 1568. Gestiftet vom Dompastor Dionysius Schünemann und von Hans Flemming in gotländischem Sandstein ausgeführt. Getragen von Moses mit 7 Alabasterreliefs als Brüstungsfelder. Sie zeigen Szenen aus dem Leben Christi.

Südliches Seitenschiff:

Lente-Kapelle: Grablege von Johann Hugo von Lente. Kapelle innen und Portal von Thomas Quellinus.

Gusmann-Kapelle: Im Mittelalter nach dem Lübecker Domherrn Johann Hake (Domherr 1306–1330) benannt und 1704 verkauft. 1735 Verkauf an Ernst Friedrich von Gusmann.

Fresken: Zwischen den Kapellen Reste mittelalterlicher Fresken. Christuskopf, Marienbild und Wappen der Familie von Morum

Triumpfkreuz: 17 m hoch, prägt es entscheidend das Innere des Domes. Stiftung von Bischof Albert II. Krummedick. 1477 fertiggestellt vom Lübecker Maler und Bildhauer Bernt Notke. Am Fuß des Kreuzes links Maria und die knieende Maria Magdalena, rechts Johannes und der knieende Stifter. Unten ein Engel mit Wappen und Krummstab des Stifters. Im Kreuzesstamm und im Querholz 24 Figuren im sich rankenden Lebensbaum versteckt. Die Zahl 24 weist auf die 24 Ältesten hin, die nach der Offenbarung des Johannes dem Lamm Gottes huldigen.

Altar der kanonischen Tageszeiten: im 1. Drittel des 15. Jahrhunderts von einem Lübecker Meister geschaffen. Im späten Mittelalter setzte eine Entwicklung ein, dass alle 7 Tageszeitengebete mit dem Leiden Christi verbunden wurden. Stunde Matutin: Jesus wird gefangen. In der 1. Stunde (Prim) vor Pilatus geführt. In der 3. Stunde (Terz) verhönt und trägt sein Kreuz zur Richtstätte. Zur Sext die Kreuzigung. Zur 9. Stunde (Non) stirbt Jesus und sein Tod wird durch den Lanzenstich festgestellt. Kreuzabnahme Vesperstunde. Grablege zum Abschluss des Tages.

Altar der Maria-Magdalenen-Brüderschaft der Stecknitzfahrer: links vom Triumpfkreuz. Stecknitzfahrer haben Salz über den Stecknitz-Kanal von Lüneburg transportiert. Ca. 1422 mit dem Thema der Menschwerdung Christi. Mitte Hl. Katharina, Hl. Barbara und Maria mit Kind. Auf den Flügeln weihnachtliche Szenen.

Lettner: ebenfalls aus der Werkstatt von Bernt Notke. Er wurde in Verbindung mit der Fertigstellung des Ostchores errichtet. Er wird von einer durch 3 Toröffnungen durchbrochenen Wand getragen. Unter turmartigen Baldachinen stehen die 4 Schutzpatrone. Lettneruhr von 1627/28 von Andreas Polleke und dem Tischler Michael Sommer. In der Mitte ein plastisch ausgeführtes Sonnengesicht. Giebel mit Figuren des Todes und des Glaubens, dazwischen eine halb vergoldete, halb schwarze Kugel, die durch Drehung die Mondphasen anzeigt.

Marienaltar mit Einhornjagd: rechts neben dem Lettner. 1506 ein Jäger treibt das Einhorn in den schützenden Schoß von Maria, ein häufiges Motiv im Mittelalter. Es symbolisiert die Verkündigung. Nach dem alten Fabelbuch „Physiologus“ ist das Einhorn ein unbesiegbares, wildes, nicht zu fangendes Tier, welches nur im Schoss Mariens Ruhe findet. Seit dem 4. Jh. wird dieses Motiv christlich gedeutet. Christus ist das Einhorn – er wird von der Jungfrau geboren.

Blick in den Kreuzgang, dessen Zugang im südlichen Querhaus liegt.

Hinter dem Lettner, im ehemaligen romanischen Chorhaupt, ist das Taufrund mit dem bronzenen Taufbecken von 1455. Vom Erzgießer Lorenz Grove mit einem kelchartigen Fuß, den 3 Engel tragen. Darüber in 12 durch Pfosten getrennte Felder, 12 Relieffiguren. Der segnende Christus, Maria, 9 Apostel + Hl. Dorothea.

Altes Chorgestühl

Gotisches Chorgestühl aus der Zeit von Heinrich Bocholt.

Grabplatte von Moritz Ebeling (gest. 1537) links. Rechts Grabplatte von Bernhard Wessel (gest. 1482), erneut verwendet für Johannes Rode (gest. 1532).

Barocke Orgel von Biaggio di Rosa aus dem Jahr 1777. Das Instrument ist beweglich und verfügt über zehn Register auf einem Manual und angehängtem Pedal.

Zugang zum gotischen Chor, vom Rest der Kirche durch eine moderne Glaswand getrennt.

Blick durch den Lettner Richtung Westen.

Focke-Kapelle: Erbaut von dem Domherrn Johann Bule († 1332). 1723 ging die Kapelle an den Domherrn Heinrich von Focke (1673–1730) über und erhielt in Zusammenhang mit seinem Tod um 1730 ihre heutige Gestaltung mit dem barocken Portal.

Müllerkrone im nördlichen Seitenschiff. 1 Hälfte 15. Jh. aus Messing. In der Mitte thronen 2 Bischöfe.

Orgel: in nördlichen Seitenschiff, von Narcussen & Son. Die ehemalige Schnitger-Orgel wurde im Krieg 1942 zerstört.

Possehl-Hof, heute ein kleines Hotel.

Rathaus: zählt zu den bekanntesten Bauwerken der Backsteingotik. Es ist eines der größten mittelalterlichen Rathäuser in Deutschland.

Ansicht von der Breiten Straße mit Neuem Gemach (um 1435) und Renaissance-Treppe in Niederländischen Stil (1594). Diese stammt vom flämischen Bildhauer Robert Coppens.

Renaissanceerker aus Holz (1586) von Tönnies Evers dem Jüngeren.

Hauptgebäude (1350 fertiggestellt), Fassade zur Breiten Straße im 18. und 19. Jahrhundert verändert. Die Laube vor dem Haupteingang trug – bis Mitte des 20. Jahrhundert – den Senatsbalkon, von dem die Gesetze und andere Beschlüsse des Senats verkündet wurden.

Vordere Schauwand des Hauptgebäudes, 1888 rekonstruiert.

Fassade und Bogengang auf dem Weg zur Marienkirche, direkt daneben.

Niederegger Marzipanladen, direkt beim Rathaus

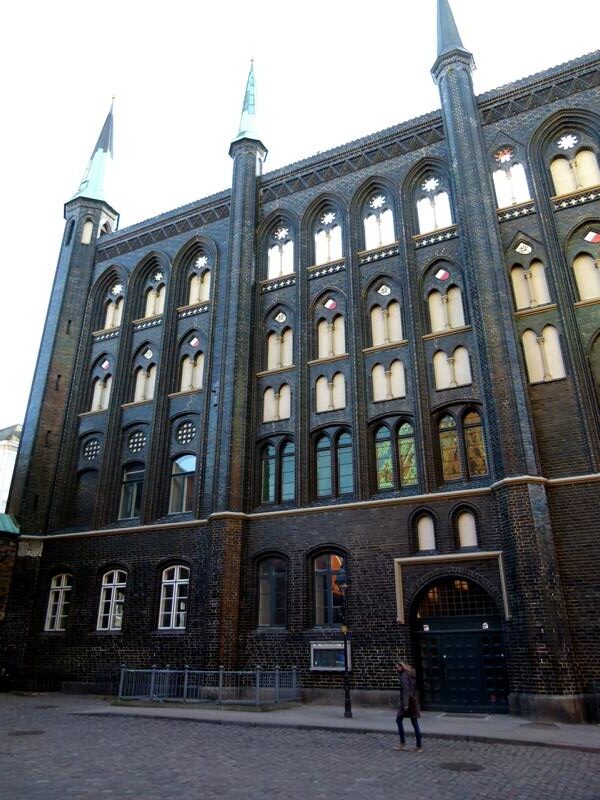

Marienwerkhaus, seit dem Mittelalter Wohnsitz des Werkmeisters der Marienkirche. 1904 von Willy Glogner entworfener neugotischer Bau.

Teufelsfigur auf dem Teufelsstein von St. Marien. Als man die Grundmauern der Marienkirche legte, glaubte der Teufel, dass man ein Weinhaus bauen wolle. Er mischte sich unter die Arbeiter und half, da schon so manche Seele über das Weinhaus den Weg zu ihm gefunden hatte. Der Bau wuchs schnell, aber der Teufel erkannte, was hier wirklich gebaut wurde. Voller Wut schleppte er einen Felsbrocken herbei, um die angefangene Kirche zu zerschmettern. Da rief ihm ein mutiger Geselle zu, dass er die Kirche stehen lassen solle, man würde direkt daneben ein Weinhaus bauen. Der Teufel ließ den Stein fallen, da liegt er noch. Gleich neben der Kirche entstand der Ratsweinkeller. Skulptur von Rolf Goerler 1999.

Marienkirche, das Hauptwerk der deutschen Backsteingotik und Hauptwerk des Kirchenbaus im Ostseeraum (1277-1351). Der Ansporn für den Rat der Stadt Lübeck zu einer solch enormen Bauleistung lag in der erbitterten Auseinandersetzung mit dem Bistum Lübeck begründet. Man wollte als Symbol des Freiheitswillens der Fernkaufleute und der weltlichen Macht der seit 1226 reichsfreien Stadt mit dem Kirchenbau in der unmittelbaren Nähe des Lübecker Rathauses und des Marktes die von Heinrich dem Löwen gestiftete romanische Bischofskirche der Stadt, den Lübecker Dom, deutlich und nicht einholbar an Größe übertreffen und damit natürlich auch den Vormachtanspruch gegenüber den anderen Mitgliedern der sich etwa gleichzeitig bildenden Städtehanse nach außen unterstreichen. Sie steht auf dem höchsten Punkt der Lübecker Altstadtinsel. Die Kirche ist Teil des UNESCO-Welterbes Lübecker Altstadt. Im Krieg schwer zerstört und bis 1959 im wesentlichen wiederhergestellt, 100 m lang. Türme 125 m hoch.

Inneres: Mittelschiff 38,5 m hoch

Hl. Christopherus und andere Fresken im Mittelschiff. „Verkündigungsszene mit einem Engel zwischen zwei Pilgern“, ist nicht, wie oft zu lesen, eine Erfindung Malskats, sondern eine echte Malerei des 14. Jahrhunderts, was durch Fotos von 1944 dokumentiert ist. Der Lübecker Maler Lothar Malskat erlangte Berühmtheit, weil seine nach dem 2. Weltkrieg getätigten angeblichen Restaurierungsarbeiten an den Wandmalereien, sich zum größten Kunstfälscherskandal der Nachkriegszeit entwickelten.

Blick nach Westen zur Orgel

Gewölbe des Chores

Chorraum mit Sakramentshaus und Hauptaltar.

Steinstatue des Hl. Antonius von 1457 + Detail

Sakramentshaus (Tabernakel) von 1479 an der Nordwand des Chorraumes. Von dem Bronzegießer (Rotgießer) Klaus Grude. Ca. 1000 bronzene, z.T. vergoldete Einzelteile (9,5 m hoch).

Taufbecken aus Bronze von Hans Apengeter (1337). Sein Inhalt von 406 Litern entspricht dem Hamburger bzw. Bremer Bierfass.

Chorgestühl in der Marientidenkapelle

Antwerpener Retabel in der mittleren Kapelle des Chorumgangs (Marientidenkapelle) von 1518. 26 gemalte und geschnitzte Szenen des Marienlebens. Linker Flügel Geburt Mariens, daruner die Darstellung Jesu im Tempel. Mitte: Tod Marias (die kleine zugehörige Gruppe der Himmelfahrt Mariens darüber wurde 1945 gestohlen), darunter der Begräbniszug.Rechter Flügel oben eine verkürzte Wurzel Jesse, darunter den zwölfjährigen Jesu im Tempel.

Predella: Verkündigung und Heimsuchung.

Südl. Seitenschiff

Chorumgang. Seit 2003 befindet sich hier die Installation „Verletzungen-Verbindungen, vierzehn gebrochene Kreuze“ von Günther Uecker als Dauerleihgabe.

Sandsteinreliefs aus der Werkstatt des Heinrich Brabender (1515) mit Szenen aus der Passionsgeschichte: Gefangennahme Christi, Christus im Garten Gethsemane, das letzte Abendmahl. In seinem Rahmen befindet sich links unten eine kleine Maus, die an einem Rosenstock nagt. Wer die Maus berührt, soll in seinem Leben wieder nach Lübeck zurückkehren oder auch nur Glück für den Berührenden. Es handelt sich um ein Wahrzeichen Lübecks. Fußwaschung.

Nördl. Seitenschiff

Wandmalereien

Die beim Brand des Jahres 1942 heruntergestürzten Glocken am Boden des südlichen Turms

Turm der Jakobikirche

Die Katharinenkirche, ist die Kirche des ehemaligen Franziskaner-Klosters und die einzige erhaltene Klosterkirche in Lübeck. In die Fassade integriert sind Nischenfiguren „Gemeinschaft der Heiligen“ von Barlach und Marcks. 1929 begann Ernst Barlach auf Anregung des Lübecker Museumsdirektors Carl Georg Heise mit den Entwürfen für ein Skulpturenensemble für die Nischen in der Westfassade. Heise, der 1933 entlassen wurde, gelang es im Februar 1936, die Figuren als Privatbesitz vor einer Auslieferung als Entartete Kunst nach Berlin zu verstecken und damit zu retten. Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes und des 2. Weltkriegs konnten sie 1947 von dem Lübecker Museumsdirektor Hans Arnold Gräbke in ihren vorgesehenen Nischen der Fassade aufgestellt werden.

Barlach und Marcks haben absichtlich die Proportionen der Figuren auf Untersicht angelegt, so dass die obere Körperhälfte verlängert ausfällt und die Köpfe leicht vergrößert dargestellt werden. Vor die Skulpturen sind Drahtgeflechte gegen Verschmutzung durch Tauben gespannt.

Flüchtlingshof in der Glockengießerstraße unterhalb der Katharinenkirche. Am Eingang ein ungewöhnlich repräsentatives Sandsteinportal. Seit 1639 Wohnhof mit 20 Wohnungen für Witwen von Schiffern und Kaufleuten.

Burgtor: spätgotisches, im Norden der Altstadt liegendes ehemaliges Stadttor. Es hat seinen Namen nach der alten, hoch über der Trave gelegenen Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde.

Jakobikirche: 1334 als Kirche der Seefahrer und Fischer geweiht.

Schiffergesellschaft: bezeichnet einen seit der frühen Neuzeit existierenden Seefahrerverband und gleichzeitig ein historisches Gebäude, das heute eine Gaststätte beherbergt. 1401 als St.-Nikolaus-Bruderschaft gegründet. Sinn und Zweck dieser Vereinigung ist folgenden Worten aus der Gründungsurkunde zu entnehmen: „Zu Hilfe und Trost der Lebenden und Toten und aller, die ihren ehrlichen Unterhalt in der Schifffahrt suchen.“

Heilig-Geist-Spital: 1286 erbaut, eine der ältesten bestehenden Sozialeinrichtungen der Welt und eines der bedeutendsten Bauwerke der Stadt. Es steht in der Tradition der Heilig-Geist-Spitäler nach dem Vorbild von Santo Spirito in Sassia in Rom. Betreut wurden die Spitäler von den Brüdern vom Orden des Heiligen Geistes. Die Bewohner des Hospitals waren einer klosterähnlichen Regel unterworfen, doch erhielten sie Nahrungsmittel und seit dem 17. Jahrhundert acht Mal im Jahr ein warmes Bad.

Modell der Anlage

Hallenkirche mit Lettner. An der Brüstung des Lettners befindet sich auf 23 Tafeln eine der umfangreichsten Darstellungen der Elisabeth-Legende. Darstellung eines unbekannten westfälischen Künstlers aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.