Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Leipzig 22.07-27.07.2018

Musikstadt Leipzig

Rekonstruktion (von 2008) des Denkmals für Felix Mendelssohn Bartholdy.1892 vor dem Gewandhaus in der Grassistr. errichtet. 1936 von den Nationalsozialisten entfernt und seither verschollen. Mendelssohn war Gewandhauskapellmeister und Gründer des Leipziger Konservatoriums. Auf einem Sockel aus rotem Meißner Granit, steht eine 2,8 m hohe bronzene Gründerzeit-Figur mit Toga. Auf den Stufen sitzt die Muse der Musik Euterpe. Das Denkmal steht heute in den Grünanlagen des Dittrichrings, direkt vor der Westfassade der Thomaskirche.

Altes Bach-Denkmal: einige Schritte weiter steht das weltweit älteste Bach-Denkmal. 1843 eingeweiht und von Felix Mendelssohn Bartholdy gestiftet. Ausgeführt wurde das Denkmal vom Leipziger Bildhauer Hermann Knaur. Auf der Nordseite befindet sich ein Porträt von Johann Sebastian Bach.

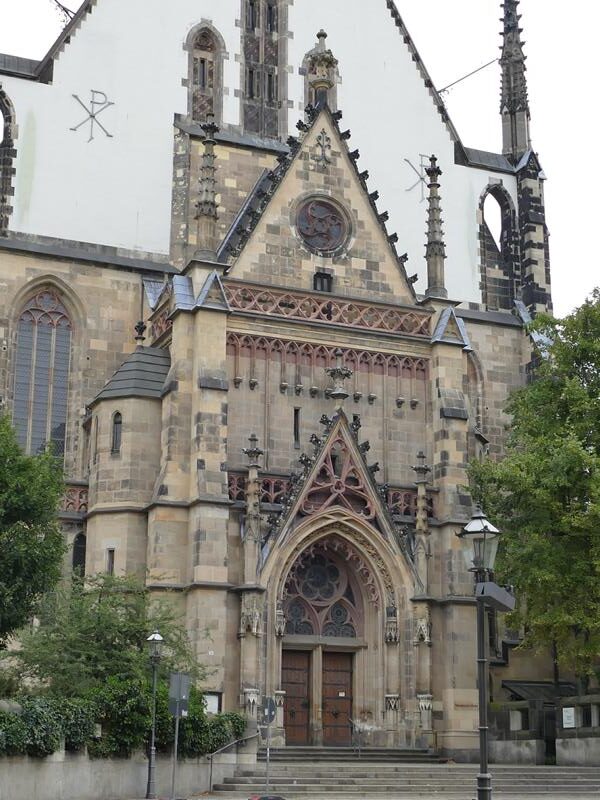

Thomaskirche: eines der bekanntesten Wahrzeichen von Leipzig. Evange

lische Stadtpfarrkiche, an der J.S. Bach als Thomaskantor und Stadtmusikdirektor wirkte. Berühmt ist der 1212 gegründete Thomanerchor.

Die Kirche stand bereits im 13. Jahrhundert hier als sie zu einem Augustiner-Chorherrenstift gehörte. Hallenkirche, die im 15. Jh. umgestaltet wurde. Besonders steiles (62 Grad Neigung) Schieferdach mit 26 m Höhe und eines der größten Kirchendächer (2.500 qm) Sachsens. Das Westportal oder Mendelssohn-Portal ist neugotisch.

8-eckiger 68 m hoher Turm aus der Zeit der Renaissance. Der letzte Türmer zog erst 1917 aus.

Haupteineingang heute von der Südseite. Auf dem Thomaskirchhof steht das neue Bach-Denkmal, anstelle des von 1883-1906 dort befindlichen Leibnizdenkmals. 3,20 m hoher Muschelkalksteinsockel mit einer 2,45 m hohen Bronzestatue Bachs. Entworfen vom Leipziger Bildhauer Carl Seffner. Dieses Denkmal wurde 2 x auf deutschen Briefmarken abgebildet.

Inneres: Blick durch das Hauptschiff Richtung leicht abgewinkelten Chor. Länge 50 m, Breite 25 m, Höhe 18 m. Kreuzrippengewölbe.

Neugotische Kanzel

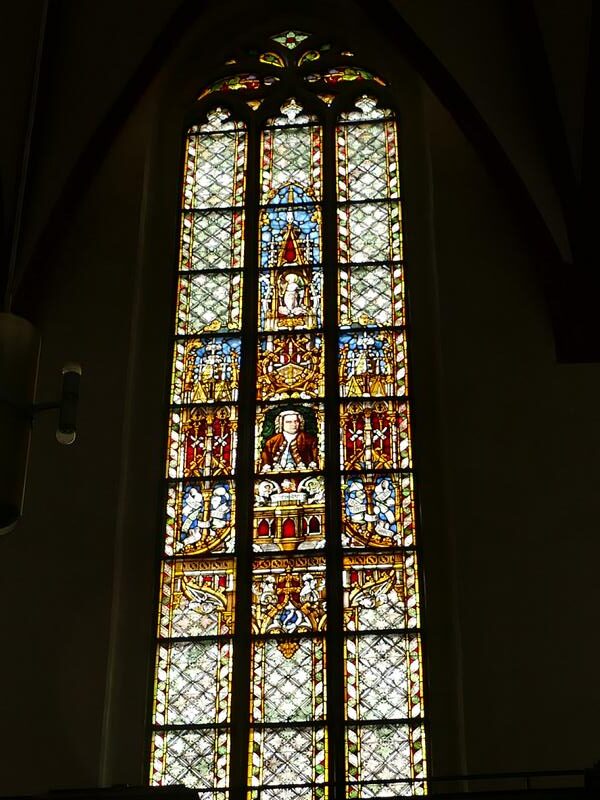

Glasfenster von 1889 an der Südseite über der Empore zeigen bedeutende Personen der Stadtgeschichte. Martin Luther mit Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen (links) und Philipp Melanchthon (rechts). Felix Mendelssohn Bartholdy (seit 1997) und Johann Sebastian Bach.

Blick Richtung Westen, auf die Chorempore des Thomanerchors mit der Sauer-Orgel (1889).

4 m hohe Epitaph des Daniel Leicher, den 1612 verstorbenen Ratsherrn und Baumeister. Es ist größte Epitaph der Thomaskirche und eines der Hauptwerke des Manierismus in Obersachsen. Dargestellt ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube.

Chorraum: mit dem neugotischen Herz-Jesu-Altar (1888). An den Wänden Gemälde der Superintendenten der Stadt Leipzig seit Einführung der Reformation. Die ältesten Porträts wurden 1614 gefertigt.

Grab von Johann Sebastian Bach: anlässlich des Bachjahres 1950 wurden die Gebeine Bachs, der hier von 1723 bis zu seinem Tode 1750 Thomaskantor war, aus der im Krieg zerstörten Johanniskirche überführt.

Bach-Museum Bosehaus am Thomaskirchhof. Hier befindet sich auch das Bach-Archiv.

Orgelspieltisch der ehemaligen Johanneskirche.

„Alles mit Gott und nichts ohn‘ ihn“, Glückwunschdichtung und Autograph von Bach. Eine erst 2005 in der Anna Amalia Bibliothek neu entdeckte Komposition Bachs, anlässlich des Geburtstags von Herzog Wilhelm Ernst.

Ein früher Druck von Bachs „Musikalischem Opfer“, in dem Bach musikalische Themen von Friedrich dem Großen bearbeitet. Ihm war er 1747 begegnet. Der König spielte ein Thema auf dem Hammerklavier vor und Bach improvisierte dazu.

Stammbaum der Familie Bach

Neues Rathaus, Fassade aus Rottenbauer Muschelkalstein aus der Nähe von Würzburg. Nach ersten Überlegungen in den 1870er Jahren, der aufstrebenden Großstadt ein neues Rathaus zu bauen, erwarb die Stadt 1895 vom Königreich Sachsen die Pleißenburg. Auf ihrem Gelände sollte das neue Rathaus errichtet werden. Voraussetzung beim folgenden Wettbewerb, bei dem sich Architekten aus dem gesamten Reichsgebiet beteiligten, war, dass die Turm-Silhouette der Pleißenburg als bekanntes Leipziger Wahrzeichen erhalten bleiben sollte. 1897 ging der erste Preis der Ausschreibung an den Architekten und Leipziger Stadtbaudirektor Hugo Licht. Mit der bauplastischen Ausgestaltung des neuen Rathauses wurde der Bildhauer Georg Wrba beauftragt. Grundsteinlegung 1899. Seit 1905 Sitz der Leipziger Stadtverwaltung. Im Stil des Historismus erbaut. Bis heute der größte Rathausbau Deutschlands. Der Rathausturm, bis ins Dachgeschoss identisch mit dem Rest des Turmes der Pleißenburg, ist mit einer Höhe von 114,7 Metern, der höchste in Deutschland

EG mit Empfangsbereich. Haupttreppe aus Granit mit Marmorgeländer und üppigem Figurenschmuck. OG mit Oberer Wandelhalle.

Hochschule für Musik und Theater Leipzig: 1843 von Felix Mendelssohn Bartholdy gegründet und damit die älteste Musikhochschule Deutschlands. 1887 wurde das neue Gebäude in der Grassistraße 8 eingeweiht. Entwurf vom Leipziger Architekten Hugo Licht. Treppenhaus, und an einem Abend Konzert von „amarcord“.

Hochherrschaftliche Mietshäuser in der Nähe der Musik-Hochschule, im sog. Musikviertel.

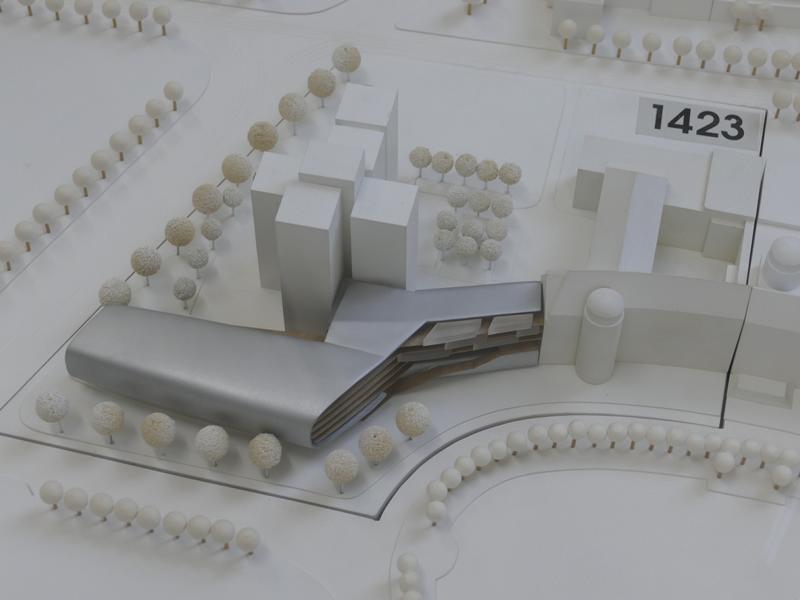

Deutsche Nationalbibliothek, ehemals Deutsche Bücherei: Sie wurde am 3. Oktober 1912 durch den Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig, der Stadt Leipzig und dem Königreich Sachsen, als Archiv des deutschen Schrifttums und des deutschen Buchhandelts gegründet. Zusammen mit der Deutschen Bibliothek in Frankfurt, bildet sie seit der Wiedervereinigung die Deutsche Nationalbibliothek, Standort Leipzig.

Entwurf der Stuttgarter Architektin Gabriele Glöckler nach dem Konzept „Inhalt-Hülle-Umschlag“. Eröffnung Mail 2011 (Grundsteinlegung 2007). Das Gebäude beherbergt das Deutsche Buch- und Schriftmuseum und das von Berlin nach Leipzig verlegte Deutsche Musikarchiv.

Historischer Bau: Architekt Oskar Pusch. 1913 Grundsteinlegung, 1915 Fertigstellung. Die Fassadenfiguren von Felix Pfeifer und Adolf Lehnert. Von links nach rechts, Technik, Kunst, Rechtswissenschaften (mit Schwert), Philosophie, Theologie und Medizin.

Köpfe über der Tür links Bismarck, Mitte Johannes Gutenberg, rechts Goethe

Inneres: Personifikationen der Künste

Historischer Lesesaal mit Wandbild „Brunnen des Lebens“, modernerer und Zeitschriften-Lesesaal

Bundesverwaltungsgericht: untergebracht im ehemaligen Reichsgerichtsgebäude. Neben dem Berliner Reichstag, das bedeutendste Staatsbauwerk des Historismus in Deutschland. 1888-95 errichtet nach Entwurf der Architekten Ludwig Hoffmann und dem Norweger Peter Dybwad. 1951-1991 war hier das Georgi-Dimitroff-Museum und seit 1952 im EG das Museum der bildenden Künste, das 2004 seinen Neubau beziehen konnte. Den Nordflügel nutzt das Staatsarchiv seit seiner Gründung 1954.

126 m lang, 76 m breit und mit 2 großen Innenhöfen. Über dem Querriegel erhebt sich ein quadratischer Turmbau, mit mehr als 68 m hohen Außenkuppel. Portikus mit 6 Säulen und Dreiecksgiebel an der Ostseite des Gebäudes.

Öffentlich zugänglicher Mittelbau. Beeindruckende Kuppelhalle. 33,5 m lang, 23 m breit, Kuppel 23,6 m hoch. Der Grundriss ist einem römischen Kreuz nachempfunden und wirkt daher wie eine Basilika.

An den Treppenaufgängen Figurengruppen der „Verdammnis“ (Verurteilung eines Straftäters) und der „Erlösung“ (Freispruch). Nach Entwürfen des Architekten Hoffmann, von dem Bildhauer Otto Lessing (1846 bis 1912) geschaffen.

4 große Halbkreisfenster sorgen für farbig einfallendes Licht. Sie stellen symbolhaft die Gebiete des damaligen Reichs dar. Im Norden Handel und Schiffahrt mit den Stadwappen von Hamburg und Lübeck, Landwirtschaft mit Königsberg und Marienburg (rechts) im Osten.

Auf der Galerie zeigen zahlreiche Reliefs, symbolisch die Aufgaben und Wirkungen der Rechtsprechung. Hier „Urteil“ und „Gnade“.

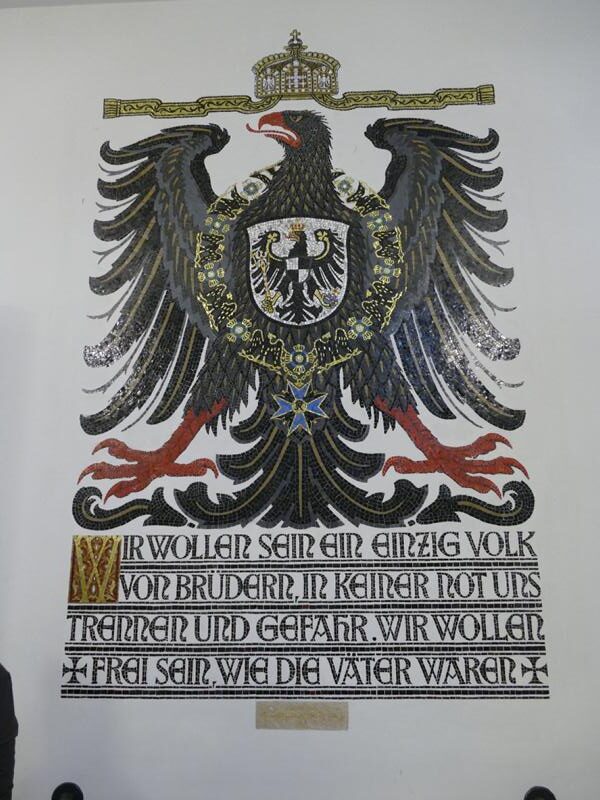

Großer historischer Sitzungssaal: 23 m lang, 12 m breit, 9,8 m hoch. Die Gründung des deutsches Reiches (1871) lag noch nicht lange zurück, daher in der Innendekoration die Wappen aller Teile des Reiches . Wand- und Deckenverkleidungen aus Eichenholz mit den eingearbeiteten Wappen der Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg. Außerdem die Fürstentümer, die freien Hansestädte und das Reichsland Elsass-Lothringen. An den Wänden die Wappen der Großherzogtümer, weitere Herzogtümer und in den Buntglasfenstern die Wappen der 25 Städte, in denen 1895 Oberlandesgerichte ihren Sitz hatten. In diesem Saal fand 1933 auch der Reichstagsbrand-Prozess statt. Nachdem der bulgarische Kommunistenführer Georgi Dimitroff mangels Beweisen frei gesprochen wurde (obwohl Hermann Göring als Zeuge gegen ihn ausgesagt hatte), wurde dem Gericht die Zuständigkeit für Hochverratsprozesse abgesprochen. Wegen der Symbolik der Auseinandersetzung zwischen Dimitroff und Göring, wurde zur Zeit der DDR hier das Georgi-Dimitroff-Museum eingerichtet und von zahlreichen Schulklassen besucht.

Kunstvoll geschmiedete Tore verschließen die Zugänge zu den nicht öffentlichen Bereichen.

Das Gericht am Abend

Bayerischer Bahnhof: Der Bahnhof wurde 1842 von der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn-Compagnie in Betrieb genommen und galt bis zu seiner Schließung im Jahr 2001 als der älteste in Betrieb befindliche Kopfbahnhof Deutschlands. Die Gleisanlagen wurden abgebrochen, heute steht nur von der Kopfbau (Portikus) der früheren Bahnhofshalle. Denkmal der Verkehrsgeschichte.

St.-Alexi-Gedächtniskirche zur Russischen Ehre: Gedächtniskirche des heiligen Metropoliten Alexi von Moskau, in der Nähe der Deutschen Bücherei. Die Kirche ist eine freie Nachbildung der 1530–32 erbauten Auferstehungskirche in Moskau-Kolomenskoje, mit dem dort erstmals verwirklichten Typus einer russischen Zeltdachkirche. Sie dient dem Gedenken an die 22.000 1813 während der Völkerschlacht gefallenen russischen Soldaten. Architekt: Wladimir Alexandrowitsch Pokrowski (1871–1931).

Universitätsbibliothek, Bibliotheca Albertina: Hauptgebäude im Musikviertel, in der Nähe der Musikhochschule. Stil der Neorenaissance mit barocker Verzierung. Architekt: Arwed Rossbach. 1891 eingeweiht. „Albertina“, benannt nach dem Landesherren König Albert von Sachsen. Die über 100 m lange Fassade erinnert an französische Schlösser des 17. Jahrhunderts. Die Schlusssteine über den drei Eingangstüren zeigen die Köpfe von Juno (links), Minerva (Mitte) und von einem Jüngling als Verkörperung von Schönheit, Weisheit und Stärke. Nach oben abgeschlossen wird das Eingangsportal durch eine etwa 3 Meter hohe Figurengruppe, mit der die Gründung der Universität Leipzig in allegorischer Weise dargestellt wird.

Nach dem Krieg zu zwei Dritteln zerstört. Heute in erneuerter alter Pracht mit moderner Ausstattung, z.B. Rückgabeautomaten.

Ausstellungsstücke aus den historischen Buchbeständen

Klinger-Haus: am Promenadenring gelegen. Hier stand einst das Geburtshaus des Malers und Bildhauers Max Klinger.

Alte Handelsbörse: ältestes Versammlungsgebäude der Kaufmannschaft und eines der ältesten Barockbauwerke der Stadt. Der Entwurf stammt wahrscheinlich von Johann Georg Starcke, dem Oberlandbaumeister am Hofes Johann Georg II. in Dresden. Fertiggestellt 1687. Im 2. Weltkrieg brannte die Börse vollständig aus. 1955-62 Wiederaufbau. Die 2-armige Treppenanlage zeigt zum Naschmarkt. Über dem Eingang halten 2 geflügelte Putten das Leipziger Stadtwappen. Vor der Alten Handelsbörse steht ein Denkmal von Goethe.

Riquet-Haus: gleich bei der alten Börse gelegen.1908/09 im Auftrag der Firma Riquet & Co vom Architekten Paul Lange errichtet. Die Handelstradition der Firma Riquet mit Ostasien und dem Orient, war dem Architekten Inspiration. Das doppelstöckig geschweifte Dachtürmchen erinnert an chinesiche Pavillions. Brüstungen, Pfeiler, Hauptgesims und Rundgiebel sind mit wunderschönen farbigen Mosaiken in Jugendstilmanier geschmückt. Zwei kupfergetriebene Elefantenköpfe, das Markenzeichen der Firma Riquet, flankieren den Eingang.

Alte Nikolaischule: Im Jahr 1512 nahm hier die von Papst Bonifatius IX. bereits 1395 privilegierte „Schola Nicolaitana“ als erste Bürgerschule der Stadt ihren Schulbetrieb auf. Gottfried Wilhelm Leibniz und Richard Wagner gingen hier zur Schule. Bis zu ihrem Umzug in ein neues Gebäude 1872 befanden sich die Schulstuben im Erd- und zweiten Obergeschoss. Das erste Obergeschoss stand dem Rektor als Wohnung zur Verfügung. Der heute so einheitlich wirkende Bau ist im Laufe der Jahrhunderte aus drei Vorgängerbauten zusammengewachsen, was man ganz gut an den unterschiedlichen Fenstern im EG sehen kann. Im ehemaligen Auditorium befindet sich heute ein Gasthaus.

Passage „Speck’s Hof“: Geschäftshaus mit der ältesten erhaltenen Ladenpassage in Leipzig. Typisches Beispiel für die Messe- und Handelshäuser vom Anfang des 20. Jh.

Reliefs am Eingang Nikolaistraße.

Innenhof B sind auf Meißner Fliesen die Vorgängerbauten in der Nikolaistr. (links) und der Reichsstr. (rechts) abgebildet. Entwurf: Leipziger Maler Heinz-Jürgen Böhme (geb. 1952) . Darüber ein Wandfries aus keramischen Platten von Moritz Götze (geb. 1964), der über mehrere Stockwerke geht „Der Morgen, der Mittag, der Abend“.

Einer der tonnengewölbten Gänge, die zum Teil noch mit geprägter Kupferdecke ausgestattet sind.

Angestrahlt bei Nacht.

Mädler-Passage: Zwischen 1530-1911 befand sich hier der Gebäudekomplex „Auerbachs

Hof“. 1911 wurde dieser und das benachbarte Grundstück von Anton Mädler, einem Koffer- und Lederfabrikanten gekauft. Er ließ alle Gebäude abreißen

und der Architekt Theodor Kösser, errichtete von 1912-14 das Messehaus Mädler-Passage. Sie wurde bis 1989 als Messehaus genutzt.

Evangelisch Reformierte Kirche: Französische Glaubensflüchtlinge fanden in Leipzig eine neue Heimat. Sie legten den Grundstein für eine reformierte Kirchengemeinde. 1899 wurde die Kirche vollendet. Das berühmteste Gemeindemitglied war Felix Mendelssohn Bartholdy, der seine 5 Kinder hier taufen ließ. Im Herbst 1989 öffnete diese Kirche als erste nach der Nikolaikirche ihre Türen für Friedensgebete.

Öffentliche Bibliothek: Das Gebäude des alten Grassimuseums, seit 1991 Zentrale der Leipziger Städtischen Bibliotheken. 1894-97 durch den Leipziger Stadtbaurat Hugo Licht am ehemaligen Königsplatz, heute Wilhelm-Leuschner-Platz, errichtet. Es enthielt bis 1926 das Museum für Völkerkunde und das Kunstgewerbemuseum. Es ist nach dem Kunstfreund Franz Dominic Grassi benannt, von dem ein Großteil der Bausumme stammte, und ist heute das älteste noch erhaltene Museumsgebäude Leipzigs.

Zoo Leipzig: 1878 eröffnet. 2015 wird die historische Kongreßhalle direkt neben dem Eingang des Zoos, als modernes und multifunktionales Kultur-, Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum wiederbelebt. Historisches Eingangstor.

Plan vom Zoo. Rechts oben Gondwanaland.

Skulptur „Jason und die Stiere des Aietes“ gegenüber der Pinguin-Anlage. 1910 vom Berliner Bildhauer Walter Lenck zur Centenar-Ausstellung in Buenos-Aires geschaffen. Anlässlich des 50. Jahrestages des Bestehens des Leipziger Zoos wurde die Bronzeplastik 1928 im Zoo aufgestellt.

Gondwanaland, einer faszinierenden Tropenerlebniswelt so groß wie zwei Fußballfelder. Start und Ziel für den Rundgang ist das asiatische Dorf Mubaan. Per Bootsfahrt geht’s erst auf eine spannende Zeitreise durch die Erdgeschichte und anschließend durch den Regenwald.

Riesenotter.

Über Hängebrücken auf dem Baumwipfelpfad mit Panoramablick.

Flughunde

Mendelssohn-Haus: enthält die letzte (und einzige erhaltene) Privatwohnung von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Seit November 2017 Internationales Kurt-Masur-Institut.

Mendelssohn-Museum, am 4. November 1997, zum 150. Todestag des Musikers, eröffnet Es wird von der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung betrieben. Der Bau von 1844, wurde auf Initiative von Kurt Masur saniert und als Museum geöffnet. Seit 1845 wohnte Mendelssohn mit seiner Familie in der Beletage und starb hier am 4.11.1847.

Berlin Leipziger Str. 3, das ehemalige Wohnhaus der Familie Mendelssohn.

Porträt von Fanny Hensel und auf dem Sterbebett.

Fanny Hensel und ihr Ehemann.

Die ehemalige Wohnung bewahrt originales Mobiliar, Brief- und Notenautographe, Erstdrucke sowie einige der Aquarelle Mendelssohns. Das Arbeitszimmer dokumentiert die Atmosphäre, in der der Komponist unter anderem das Oratorium „Elias“ schuf.

Der Musiksalon der Familie Mendelssohn wird jeden Sonntag für Matineekonzerte genutzt.

Leipziger Ringbebauung: steht als Beispiel für DDR-Architektur unter Denkmalschutz. Grundsteinlegung 1953 durch Walter Ulbricht. Architekt Rudolf Rohrer.

Moritzbastei: sanierte ehemalige Stadtbefestigung, heute Kulturzentrum. Direkt dahinter das Gewandhaus.

Nikolaikirche: Seit dem Herbst 1989, war sie der Ausgangspunkt der friedlichen Revolution der DDR. Sie ist die älteste und größte Kirche der Stadt. 63 m lang, 46 m breit. Sie ist dem Hl. Nikolaus, dem Schutzpatron der Kaufleute und Reisenden geweiht. Die Grundmauern des Westriegels stammen noch aus romanischer Zeit. Im 14. Jh. begannen Um- und Ausbauten im spätgotischen Stil. 1555 ließ Bürgermeister Hieronymus Lotter den 8-seitigen Mittelturm mit Türmerwohnung zwischen den älteren Flankentürmen errichten. Die barocke Haube erhielt der Turm erst 1730.

Inneres: 1784-97 von Johann Friedrich Carl Dauthe im klassizistischen Stil umgestaltet. Er überformte die gotischen Architekturelemente mit Stuck. Das Netzgewölbe wich einer Kassettendecke. Mit Palmwedeln bekrönte Säulen tragen die Konstruktion. Farbgebung Weiß, Apfelgrün und Rosé. Stuckrosetten verdecken die spitzen gotischen Bögen. Der Chorraum hat ein hölzernes Tonnengewölbe. Auch das Inventar wurde weitgehend erneuert.

Orgel von Friedrich Ladegast aus Weißenfels, 1856-59. Mit 103 Registern und 6314 Pfeifen, ist die die größte Kirchenorgel Sachsens. Dank einerSpende der Porsche AG, wurde die Orgel 2002/03 von der Orgelmanufaktur Hermann Eule aus Bautzen erneuert. Gehäuse und der größte Teil der Pfeifen blieben von der Ladegast-Orgel erhalten.

Nordsakristei mit Luther-Kanzel von 1521 und einem spätgotischen Flügelaltar aus einer früheren Dorfkirche.

Fassade des Paulinums am Augustusplatz. Dahinter das City-Hochhaus Leipzig. 142 m hoch (incl. Antenne 155,40 m), 34 Etagen und damit das zweithöchste Hochhaus der neuen Bundesländer. Aufgrund der drei langen, leicht nach innen gewölbten Längsseiten bei einer überhöhten Schmalseite kann die Form des Gebäudes aus Straßensicht als ein aufgeschlagenes Buch interpretiert werden.

Augustusplatz mit Gewandhaus

Paulinum: die ehemalige Paulinerkirche, oder Universitätskirche St. Pauli, war die Kirche eines Dominikanerklosters und später eine evangelische Kirche in der Innenstadt Leipzigs. 1240 geweiht, hatte sie den 2. Weltkrieg überstanden und wurde 1968 auf Betreiben der Universität und nach Beschluss der SED geführten Stadtverwaltung gesprengt. An ihrer Stelle steht heute das Paulinum. Aula und Universitätskirche St. Pauli, ein Neubau, der in seiner Architektur Elemente der ehemaligen Kirche aufgreift. Das Gebäude entstand 2007-17 nach Plänen des niederländischen Architekten Erick van Egeraat.

In den Erdgeschossbereich sind die Aula und der Andachtsraum mit eigenen Begrenzungswänden innerhalb der Außenwände eingefügt. Beide Teile sind in Weiß gehalten. Ein imitiertes Kreuzrippengewölbe, gotische Scheinfenster in den Begrenzungswänden und hinter dem Altar sowie 16 beleuchtete Glassäulen, sechs davon im Aulabereich hängend, sollen den Eindruck eines gotischen Raumes vermitteln und an die alte Kirche erinnern. Auf der hinteren, westlichen Seite der Aula befindet sich die Orgelempore.

Der Andachtsraum ist durch eine 16 Meter hohe bewegliche Glaswand von der Aula getrennt. Durch eingehängte Längswände im Andachtsraum zur Anbringung der Epitaphien, entsteht um den Altar der Eindruck eines Chores.

Der Pauliner-Altar (benannt nach seiner Aufstellung in der Paulinerkirche), ist ein spätgotischer Schnitzaltar, der zweimal wandelbar ist. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Werk eines südthüringischen oder nordfränkischen Meisters um 1500. Er wurde kurz vor der Sprengung der Paulinerkirche gerettet und war nach der Restaurierung, die durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gefördert wurde, von 1993 bis 2014 als Hauptaltar in der Thomaskirche aufgestellt.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.