Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Kreta 17.11 – 01.12.2019

Kreta ist mit 8261 qkm Fläche, die größte griechische Insel und die fünftgrößte Insel des Mittelmeers. Insgesamt leben auf Kreta ca. 650.000 Einwohner. In Ost-West-Richtung ist sie 254 km lang, aber an der breitesten Stelle nur 60,4 km breit. Sie liegt 294 km vor der akrikanischen Küste (Libyen) und 100 km südlich des griechischen Festlandes. In ost-westlicher Richtung durchzieht eine Gebirgskette das Land. Kreta ist bereits seit 6.000 v. Christus durchgängig besiedelt. Hier entstand die älteste Hochkultur Europas. Ab ca. 3000 v. Christus entstand die Minoische Kultur. Ab ca. 1450 v. Christus übernahmen die Mykener die Paläste. Nach Jahrhunderten einer sehr wechselvollen Geschichte, mit Zugehörigkeit zum byzantinischen, später zum osmanischen Reich, gehört Kreta heute zu Griechenland.

-

Landschaften des Balkan

-

Im Norden von Kreta, die Insel Thera, der antike Name der griechischen Insel Santorin. Landkarte vor und nach der Explosion, bei der eine Caldera entstanden ist. Dies ist eine kesselförmige Oberflächenform vulkanischen Ursprungs. Die vulkanischen Aktivitäten in der Caldera von Santorin und der Entstehung der Kameni-Inseln berichten bereits antike Gelehrte wie Strabon, Plutarch und andere.

-

vorgelagerte kleine griechische Inseln

-

Anflug auf den Flughafen von Iraklio. Hafenanlagen, am Horizont die vorgelagerte Insel Nissos Dia.

Iraklio oder Heraklion ist die größte Stadt der Insel und Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum, ca. 174.000 Einwohner. -

Fahrt Richtung Westen in die Nähe der Stadt Rethimno. Landkarte mit den Ausflugszielen der nächsten Tage: Halbinsel Akrotiri, Souda, Chania

Hotel Georgioupolis Resort bei Rethimno. Blick aus dem Zimmer in die Umgebung -

Granatapfel

-

Archäologisches Museum Eleftherna (Eleutherna): erst 2016 in der Nähe von Rethimno eröffnet.

Kopie einer Bronzestatue von Zeus aus dem Artemision (5. Jh. v. Chr.)

Erst 1985 begannen die Ausgrabungen des hier liegenden antiken Eleutherna. Oben auf dem Hügel die Reste der Akropolis von Eleutherna. -

Kloster Arkadi: kretisches Nationalheiligtum, 23 km südöstlich von Rethimno. Vom 14. Jh. bis 1866 ein orthodoxes Männerkloster, welches von außen sehr wehrhaft wirkt. Von 1770-1898 führten die Kreter einen Freiheitskampf gegen das osmanische Reich. Trotz vieler Niederlagen, gaben die Kreter niemals auf „Freiheit oder Tod“ war ihre Devise. Die Gewaltspirale fand 1866 ihren Höhepunkt, als sich 325 Männer, 639 Frauen und Kinder, sowie 45 Mönche in einer Verzweiflungstat, nach vorheriger Absprache, im Arkadi-Kloster gegen eine Übermacht von 15.000 osmanischen Soldaten, selbst in die Luft sprengten. Erst jetzt sahen die europäischen Großmächte sich genötigt einzugreifen. Zwischen 1868 und 1878 erhielt Kreta einen autonomen Status. Erst 1898, nach erneuten Angriffen auf europäische Soldaten, zogen die Osmanen endgültig ab. 1913 erfolgte der Anschluss Kretas an Griechenland.

Mindestens seit dem 14. Jahrhundert existiert dieses Kloster, gemäß einer Inschrift. Legenden besagen, dass das Kloster im 5. Jh. von Kaiser Arcadius gegründet wurde. Die Blütezeit des Klosters reichte bis in das 17. Jahrhundert.

Grundriss: 4 festungsartige Mauern umschließen einem großen Innenhof mit der im Zentrum liegenden Basilika. Unten der Haupteingang, links Nr. 5 eine kleine Kapelle, dahinter Nr. 4 das rekonstruierte Refektorium, Nr. 7 ein Andenkenladen, Nr. 9 die ehemalige Pulverkammer mit Gedenkstätte. Unten und rechts zahlreiche Mönchszellen.

Basilika: 2-schiffig mit Renaissance-Elementen. Errichtet 1587, während der venezianischen Herrschaft. Im Altarraum, an der dem Eingang gegenüberliegenden Wand, die Ikonostase. Der Bereich dahinter ist nur für den Priester zugänglich. An der rechten Wand der Heilige Georg, daneben der Sitz des Abtes.

Ikonostase in jedem Kirchenschiff, dazwischen ein Ikone.

In griechisch-orthodoxen Kirchen gibt es keine Sitzplätze, außer für Alte und Kranke.

Der Westfassade der Basilika gegenüber liegt die westliche Außenmauer mit dem zentralen Eingangsbereich, durch den wir gekommen sind.

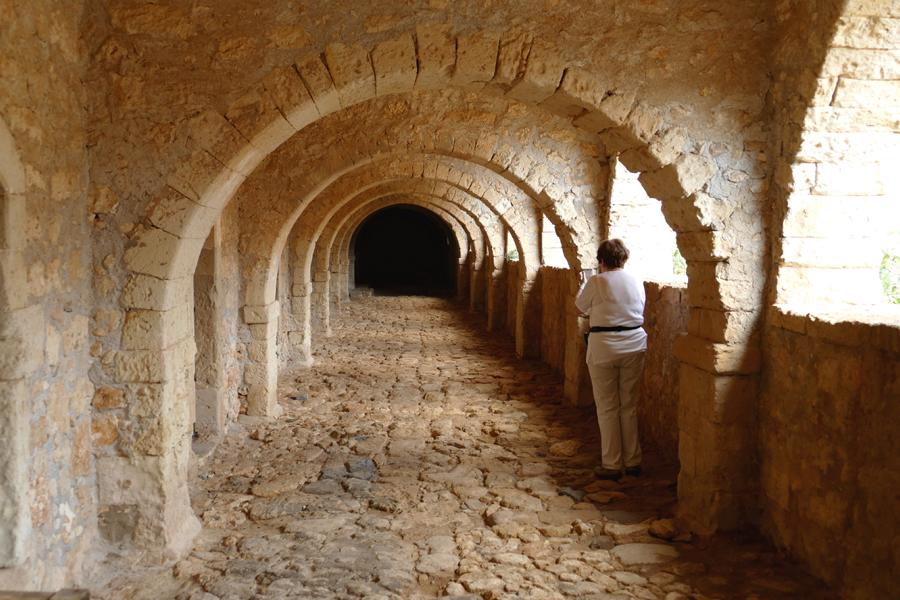

Auf der südlichen (rechten) Seite der Basilika liegt ein langer, überdachter Gang, von dem die Mönchszellen abgehen.

Auf der nördlichen (linken) Seite der Basilika steht ein toter Baum, der noch eine Kugel von den damaligen Kämpfen in seinem Stamm hat (ein weißer Pfeil weist auf sie) und deshalb als Mahnmal hier noch steht.

Kleine Kapelle, direkt vor dem Refektorium.

Refektorium

Blick auf den Hof hinter der Kirche

Basilika von Osten. Hier sieht man gut die 2 Kirchenschiffe.

Gedenkstätte in der ehemaligen Pulverkammer.Wir haben die Basilika umrundet und können auf der Südseite noch in eine der spartanisch eingerichteten Mönchszellen schauen.

Museum im 1. OG auf der Südseite des Klosters. Poträts von Gavriíl, dem Abt des Klosters und Vorsitzenden eines der Revolutionskomitees 1866.

-

Fahrt zurück Richtung Küste, zur Stadt Rethimno (Rethymno). Hafenstadt im Norden der Insel. Im Hintergrund kann man die venezianische Festung sehen. Nach Iraklio und Chania ist sie die drittgrößte Stadt der Insel mit weniger als 40.000 Einwohnern. Die Gegend war bereits in der Jungsteinzeit besiedelt, hingegen die erste Siedlung direkt im Stadtgebiet stammt aus spätminoischer Zeit, also 1350-1250 v. Chr.

Teil der Stadtmauer von 1540.

Osmanischer Leuchtturm am venezianischen Hafen.

Venezianische Renaissance-Loggia aus dem 17. Jh. vom Architekten Michele Sanmicheli. Die einst offenen Bögen, sind heute mit Glas geschlossen. Einst ein Treffpunkt der Oberschicht der Stadt.

Altstadthäuser mit hölzernen Erkern, die den leicht orientalischen bzw. osmanischen Eindruck der Stadt unterstreichen.

Venezianischer Rimondi-Brunnen (1629): Zwischen korinthischen Säulen 3 Löwenköpfe, aus denen heute nicht mehr trinkbares Wasser kommt. Der Brunnen erhielt seinen Namen vom damaligen Statthalter Alvise Rimonid, der den Brunnen 1620 erneuern ließ. In osmanischer Zeit war der Brunnen in einen offenen Kiosk mit Kuppel einbezogen, der allerdings einer Gassenerweiterung in der Nachkriegszeit zum Opfer fiel.

Neratzes-Moschee mit Minarett. Ursprünglich ein Kirchenbau aus dem 16. Jahrhundert. Heute eine Musikschule mit Konzertsaal.

Mikrasiaton Square mit Denkmal und Graffiti

Riesige Kürbisse? in Sicherheitsnetzen

Hinterhöfe und Gassen.

Schafe und Lämmer.

Landschaft zum Teil mit Regenbogen.

Schlafende Katzen. -

Halbinsel Akrotíri nordwestlich von Rethimno, kurz vor der Stadt Chania. Blick auf den Fährhafen von Souda. Es handelt sich um den größten Naturhafen des Mittelmeers. Er wird gebildet durch die Hauptlandmasse von Kreta und die Halbinsel Akrotíri.

-

Dreifaltigkeits-Kloster (Agía Triáda): ein 1631 von der venezianischen Familie Zangarola gestiftetes Kloster. Begründet von den Mönchen Jeremia und Lavrentios Tzagarolon.

Olivenöl und Wein wird hier von Mönchen in großem Umfang produziert und exportiert. 1821 wurde das Kloster zwar von Türken niedergebrannt, jedoch nach dem Ende des griechischen Freiheitskampfes, bereits 1830 weitestgehend originalgetreu wieder aufgebaut. Seit 1892 Ausbildungsplatz für Geistliche und Lehrer. Ab 1930 Theologische Schule Kretas. Heute ist es das größte Kloster Kretas, das auch bewirtschaftet wird.

In der Architektur kombiniert es die venezianische Epoche mit Elementen der klassischen Antike. Auch Stilelemente des Orthodoxen Klosterbaus findet man. So ist diese, wie eine Festung wirkende Klosteranlage, um einen großen Hof angeordnet und birgt neben der Kirche auch ein Museum, in dem die wenigen Kostbarkeiten ausgestellt sind, die die Mönche bei dem türkischen Angriff retten konnten.

Eingang mit mächtigen Doppelsäulen und Dreiecksgiebel.

Eingangsbereich von Innen gesehen.

Kirche: Renaissance-Fassade, auf einem kreuzförmigen Grundriss mit 3 Kuppeln. Die Hauptkirche wird von zwei überkuppelten Kapellen flankiert.

Reich geschnitzte Ikonostase.

Garten

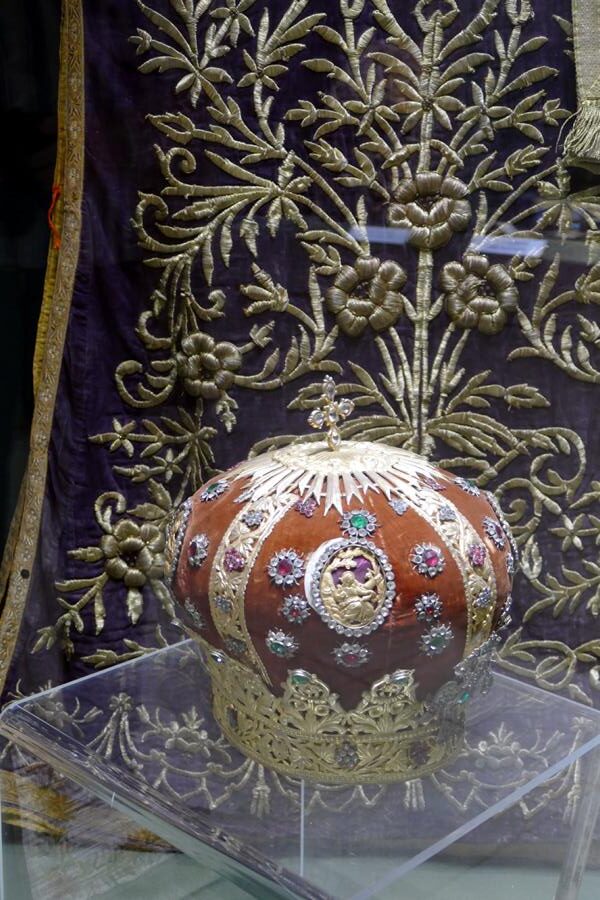

Museum mit alten Handschriften, liturgischen Geräten, Ikonen.

„Das jüngste Gericht“ von Emmanuel Skordiles aus dem 17. Jahrhundert.

Weinkeller mit Probierstube

Lorbeer?

Säulenfragmente unter Kiefern.

Stamm einer Platane mit abblätternder Rinde. -

Blick Richtung Westen auf Chanía

Vorplatz der kleinen Profítis-Ilías-Kirche, 122 m hoch über der Bucht von Chanía. Hier wurde der kretische Staatsmann Eleftherios Venizelos (1864-1936) bestattet. Während des von ihm angeführten Aufstandes gegen die osmanische Mitherrschaft 1897, wurde hier die griechische Flagge gehisst und von Geschossen europäischer Kriegsschiffe zerfetzt. Als dann der Kreter Spiros Kayales die Flagge wie ein Fahnenmast hochhielt, wurde der Beschuss eingestellt. 1997 errichtete man diesem „Helden von Akrotiri“ ein weithin sichtbare, monumentale Statue.

In einem zweiten, kleineren Grab, liegt der Sohn von Venizelos, der Politiker Sofoklis.

Profítis-Ilías-Kirche -

Chanía: ca. 60.000 Einwohner, nach Iraklio die zweitgrößte Stadt Kretas und war von 1841-1971 die Hauptstadt der Insel. Errichtet auf den Ruinen der minoischen Stadt Kydonio.

Stadtplan: Markthalle unten in der Mitte. Hauptkirche (Nr. 2), Archäologisches Museum (Nr. 3), Wachturm des Kastells mit Brunnen davor, kurz vor dem Hafen

Klassizistische Markthalle: Nach dem Vorbild der Markthalle in Marseille, wurde von 1911-13 eine kreuzförmige Agora, also Markthalle errichtet – die einzige Kretas. Der Bau aus Gusseisen mit offenem Dachstuhl. Sie steht im ehemaligen Stadtgraben, auf der alten Piatta-Forma-Bastion. Heute gibt es in ihr mehr Souvenirläden, als tatsächlich Marktstände.

Auf den Weg Richtung Hafen, die Ekklisia tis Trimartyris: „Kathedrale der drei Märtyrer“, Hauptkirche von Chanía. Auf den Fundamenten einer älteren 2-schiffigen Kirche, wurde diese 3-schiffige Basilika errichtet. 1860 geweiht und während des türkisch-griechischen Krieges beschädigt und mit Geldern von Zar Nikolaus II. wieder aufgebaut. Venezianische Einflüsse an Portalen, Giebeln und Gesimsen. 3-stöckiger Glockenturm.

Inneres mit Ikonostase, und großen silbernen Ikonen.

Denkmal für Anaggnostas Mantakas (1817-1916), Anführer der FreiheitskämpferDenkmal für den Abt des Arkadi-Klosters.

Byzantinisch-osmanisches Dampfbad

Archäologisches Museum im ehemaligen Kloster des Heiligen Franziskus.

Auf dem Weg zum Hafen, aufgestockter Wachturm des byzantinischen Kastells, dessen Mauern die innere Altstadt umschließt. -

Hafen:

Links um das Hafenbecken herum, kurz vor der venezianischen Fírkas-Bastion am Hafeneingang, das Nautische Museum

Gegenüber der Leuchtturm. Er wurde 1830, während der ägyptischen Besetzungszeit, auf den Fundamenten eines alten venezianischen Leuchtturms errichtet.

Auf der anderen Seite des Hafenbeckens die Janitscharen-Moschee oder Hannsan-Pascha-Moschee, mit dem dahinter liegenden, leicht erhöhten Kasteli-Viertel, welches innerhalb der byzantinischen Festungsmauer liegt.

Plan der venezianischen Fírkas-Bastion

Diese Bastion wurde sowohl von den Venezianern, als auch von Osmanen, sowie von den deutschen Besatzern im 2. Weltkrieg als Gefängnis genutzt.

Die auf dieser Seite des Hafens liegenden Stadtviertel Topanás und Evraikí, das alte jüdische Viertel. Diese beiden Viertel sind mit die schönsten der Stadt. Hier haben sich die meisten historischen Hotels, Tavernen und schmale Gassen erhalten. Alte venezianische Mietshäuser und Palazzi sind hier am größten. -

Etz Hayyim: einzige Synagoge Kretas. Sie hat sich 1669 aus einer venezianischen Kirche des 16. Jahrhundert entwickelt. Neben einer Begegnungs- und Gebetsstätte, ist es auch eine Gedenkstätte, für die 300 Mitglieder der jüdigschen Gemeinde, die 1944 von den Deutschen deportiert wurden. Das Schiff, welches sie zusammen mit Kriegsgefangenen nach Piräus bringen sollte, wurde von den Briten versenkt. Überlebende gab es nicht.

Kleiner Garten mit 4 alten Gräbern von Rabbinern aus dem 18. und 19. Jh. -

Östliche Seite des Hafenbeckens mit der bereits erwähnten Janitscharen-Moschee oder Hassan-Pascha-Moschee. 1645 erbaut, zu Ehren von Küçük Hassan Pascha, dem ersten türkischen Garnisonsführer Chanias. Dies war kurz nach der Eroberung der Stadt durch die Türken. Die seitlichen Anbauten mit den kleinen Kuppeln, wurden erst 1880 erbaut, als Ersatz für die vorher vorhandenen Arkaden. Das Minarett wurde 1920 abgerissen. Entworfen wurde sie von einem armenischen Architekten. Im Innenhof der klassischen Ein-Kuppel-Moschee, befanden sich früher Gräber für Paschas und Janitscharen. Mit dem Vertrag von Lausanne, wurde 1923 die islamisch-türkische Bevölkerung vertrieben und das Gebäude auch nicht mehr als Moschee genutzt. Heute ist es ein Raum für wechselnde Kunst-Ausstellungen.

-

Weiter Richtung Osten die Hafenmole entlang.

Gegenüber, neben dem Leuchtturm, Reste der venezianischen Befestigungs- und Hafenanlagen.

Altes Zollamt

Hinter dem Zollamt erhebt sich das Kasteli-Viertel, teilweise noch umgeben von einer byzantischen Stadtmauer. Blick von oben auf das Hafenbecken und den Leuchtturm.

Monastery Boutique Hotel, malerisch in den Ruinen eines alten venezianischen Klosters aus dem 17. Jahrhundert gelegen.

Byzantinsiche Stadtmauer -

Türme der Kirche Agios Nikolaos, die auch mal eine Moschee war. Kurioserweise hat sich das Minarett und ein Glockenturm erhalten.

-

Erhaltenes Minarett

-

Teil der Ruinen der antiken Stadt Aptera.

-

Fort Izzedin, in der Nähe von Aptera, wurde 1866-69 von den Osmanen erbaut. Von der Anhöhe hat man einen guten Blick auf die Souda-Bucht

-

Blick auf eine alte venezianische Festung, die im 19. Jahrhundert modernisiert und bis 1971 als Gefängnis genutzt wurde. Sie liegt an strategisch wichtiger Stelle, am Eingang der Bucht von Souda. Kriegsschiffe und Kanonen zeugen von ihrer bis heute militärischen Bedeutung.

-

Blick Richtung Osten

-

Fahrt Richtung Osten, entlang der Küste bis Iraklio.

-

Landkarte der Gegend um Iraklio mit den nächsten Reisezielen: Knossos, Mália, Lassíthi-Hochebene, Eloúnda, Halbinsel Spinalónga, die Lepra-Station Kalidón und Agios Nikolaus.

-

Bootsfahrt um die Lepra-Station Kalidón

-

Knossos: Knossos war bereits im Präkeramischen Neolithikum (7. Jahrtausend v. Chr.) besiedelt. Der Palast wurde im 2. Jahrtausend vor Christus erbaut. Im Vergleich zu anderen minoischen Palästen auf Kreta, wie Phaistos, Mallia und Zakros, ist diese Palastanlage besonders groß und prächtig.

Immer wieder wurde der Palast zerstört, aber immer wieder aufgebaut. Man kann 2 architektonische Hauptphasen unterscheiden: alte Paläste von circa 1700 vor Christus, die wohl durch ein Erdbeben zerstört wurden und neuere Paläste, die auf den alten erbaut wurden. 1450 vor Christus wurden auch diese zerstört. Danach ließ sich eine neue, griechisch sprechende archäische Königs-Dynastie hier nieder. Die Insel wurde dann nach dem Vorbild der mykenischen Königreiche organisiert. Diese Zeit dauerte bis etwas 1375 vor Christus.

Die ca. 20.000 qm große Palastanlage, ist umgeben von einer ganzen Stadt, die nicht durch eine Stadtmauer geschützt war. Man ging nicht von einem internen Krieg oder Gefahr von außen aus, da die Flotte von König Minos die Insel gut schützte. Es handelte sich um die erste Seemacht der Weltgeschichte.1900-05 wurde der Palast durch den englischen Archäologen Sir Arthur Evans systematisch erforscht. Die Grabungen dauern bis heute an. 1900 nahm er die Grabungen auf eigene Kosten auf und zerstörte viele jüngere Schichten, da er zu den ältesten vorstoßen wollte. Aus heutiger Sicht eine Katastrophe. Mit seiner damaligen wissenschaftlichen Beschreibung interpretierte er die vorgefundenen Räume im Geist seiner Zeit. Er ließ vieles wieder so aufbauen, wie er glaubte, dass es damals ausgesehen haben muss. Sogar Fresken ließ er aus minimalen Funden großflächig neu malen. Man spricht deshalb auch vom „Disneyland der Archäologie“.

Die führende Rolle von Knossos in Religion und Verwaltung, der Gesetzgebung und der Wirtschaft auf der Insel ist offensichtlich. Die großen Paläste waren nicht nur Residenzen der Könige und ihres Hofstaates, wie man es aus späterer Zeit kennt, sondern auch Zentrum dem profanen Lebens. Verwaltung, Gerichte, Handels- und Industriezentren waren rund um die Paläste angesiedelt. In den Lagerräumen des Palastes, wurde nicht nur der Eigenbedarf aufbewahrt, sondern auch die Waren, die für die Weiterverteilung und den Handel vorgesehen waren.

Wichtig war auch die religiöse Rolle des Palastes. Der Westflügel war dem Kult der Göttin vorbehalten.

Ein großer rechteckiger Zentralhof, ist auch ein Merkmal der orientalischen Paläste und Tempelanlagen. Der Hof bildet den baulichen Mittelpunkt und die Achse, des sich von innen nach außen entwickelten minoischen Palastes. Daher zeigen die Außenmauern häufig Vor- und Rücksprünge.

Die Wände sind verputzt und in den wichtigsten Räumen mit Malereien verziert.

Rechteckige, gebaute Pfeiler und runde Holzsäulen, die sich nach unten verjüngen sind typisch. Sie wurden aus umgedrehten Baumstämmen geschnitten und man verhinderte auf diese Weise ein erneutes Austreiben.Rundgang:

Plan des 20.000 qm großen Palastgeländes. Wir kommen von Westen (von links) und betrachten, die den Hof umgebenden Gebäudereste im Gegenuhrzeigersinn.Rekonstruktion des mehr als 1000 Räume enthaltenden Palastes.

Büste von Minos Kalokairinos (1843-1907), Hobby-Archäologe, der die ersten Grabungen in Knossos gemacht hat.Ringförmige Gruben (Kouloures), 5 m tief, die vor der Stützmauer des Westhofes lieben. In ihnen fand Evans Kultgeräte und Knochen geopferter Tiere. Unter diesen Gruben fand man noch Spuren von Häusern aus der Altpalastzeit.

Man betritt den Palast über eine Rampe im Westen und steht dann auf dem gepflasterten Westhof vor der Westfassade des Palastes. Auf einem Kalksteinsockel befindet sich eine einfache Bruchsteinmauer, die mit zweischaligen Gipsplatten verkleidet war. Den Hof kreuzt ein Prozessionsweg für rituelle Handlungen. Zwei Steinfundamente dürften von Altären stammen.

Westpropyläen: der überdachte, nur von einer Säule gestützte Westeingang. Daneben ein kleiner Wachraum. An diesem, ursprünglich mit 2 Türen verschlossenen Eingang, begann der lange Prozessionskorridor. Er wurde nach den Fresken benannt, die die Ostwand dekorieren. Dargestellt sind Menschen mit Geschenken in einer Prozession und Musiker. Gemäß Evans führt dieser Prozessionskorridor zum südlichen Torbau und von dort zum zentralen Hof.

Unterhalb liegt das sogenannte Freskenhaus

Auf dem Weg zum Zentralhof, vorbei am Südpropylon und der Südwestecke des Palastes.

Große Vorratsgefäße (Pithoi), einzeln Pithos.

Gewaltige Kulthörner aus Porosstein. Vielleicht krönten sie früher die Südfassade.

Südeingang des Palastgeländes, wenig hat sich hier erhalten. Nur das letzte Stück eines Korridors, kurz vor dem Zentralhof wurde rekonstruiert. Evans platzierte hier die Kopie eines Freskos. Wie man heute weiß, wurden Teile aus mindestens 3 verschiedenen Fresken zusammengesetzt. Der sogenannte „Priesterkönig“ oder „Lilienprinz“, setzt sich zusammen aus zwei Faustkämpfern und einer Priesterin, die die Lilienkrone trug.

Piano Nobile: dieser Begriff wurde vom Ausgräber Evans, für die große zu Kulträumen führende Treppe geprägt, in Anlehnung an italienische Renaissance-Palazzi. Er glaubte, dass diese Räume die Empfangsräume des Palastes waren.

Vorratsräume mit sogenannten „Truhen“, in denen Kleidung oder wertvolle Gegenstände aufbewahrt wurden. Die umfangreichen Magazine, zeugen von der Rolle des Palastes im Wirtschaftsleben der Insel. Als der Palast zerstört wurde, hinterließ das brennende Öl der Pithoi die schwarzen, fettigen Spuren auf den Gipsteinplatten, die die Truhen begrenzen.

Zentralhof: 50 x 25 m. Der Hof ist ein in minoischen Palästen übliches Architekturelement.

Überblick über den Hof Richtung Südwesten, der Ecke von der wir gekommen sind.Westflügel: im Erdgeschoss waren überwiegend Räume für religiöse Zwecke.

Thronsaal in der nordwestlichen Ecke des Hofes: vom Hof durch eine viertürige Türwand getrennt, geht man einige Stufen herunter und betritt das Vorzimmer.

Boden des Vorzimmers des von Evans als Thronsaal titulierten großen Raumes.

Steinbänke an den Wänden und eine Porphyrbecken, vielleicht für Weihwasser.

Der Name Thronsaal kommt von dem Steinsitz an der hinteren Wand, der als „Thron des Minos“ bezeichnet wird. In Wirklichkeit war dieser Sitz für eine höhere Priesterin der Muttergöttin bestimmt. Nachbildungen von Fresken mit ungeflügelten Greifen. Greifen sind mythische, heilige Tiere mit Löwenkörper und Adlerkopf.

Ostflügel: Auf der Ostseite des Hofes liegen sogar 4 Stockwerke übereinander. 2 überirdische und 2 unterirdische, die in den Hügel hineingebaut wurden. Evans, der davon ausging, dass es sich um einen königlichen Palast handelt, wähnte die Privatgemächer der königlichen Familie in diesem Flügel.

Die Etagen sind mit Treppenhäusern verbunden, die über einen Lichtschacht beleuchtet werden. Blick in das große Treppenhaus. Im Hintergrund Kopien der Fresken mit den, wie eine Acht geformten Schilden. Die Schilde bestanden aus zusammengenähten Tierfellen, daher die Flecken.

Am unteren Ende des Treppenhauses befindet sich das Megaron der Königin. Nachbildungen bedeutender Fresken mit Delphinen und anderen Fischen. Gerahmt von Darstellungen von Korallen.

Tänzerin

Kristalline Ausblühungen an den SteinenEin Zeichen der Linear-A-Schrift

Etwas nördlicher im Ostflügel befinden sich Vorratsräume mit Pithoi mit Scheiben- und Seildekoration. Dies ist ein Merkmal der beginnenden neuen Palastperiode (1700-1450 v. Chr.).

Magazin der Riesen-Pithoi – der Name stammt von Evans. Es gehört zum älteren Teil des Palastes. Die Pithoi unterscheiden sind in der Größe, der Anzahl der Handgriffe und dem Reichtum der Dekoration.

Wieder hergestellter Nordeingang mit Säulenvestibül und der Kopie eines Relieffreskos von einem angreifenden Stier aus der mittelminoischen Zeit.

Ein gut gepflasterter Weg, „Königliche Straße“ genannt, in der Nähe eine Art kleines Theater mit aufsteigenden Sitzreihen. -

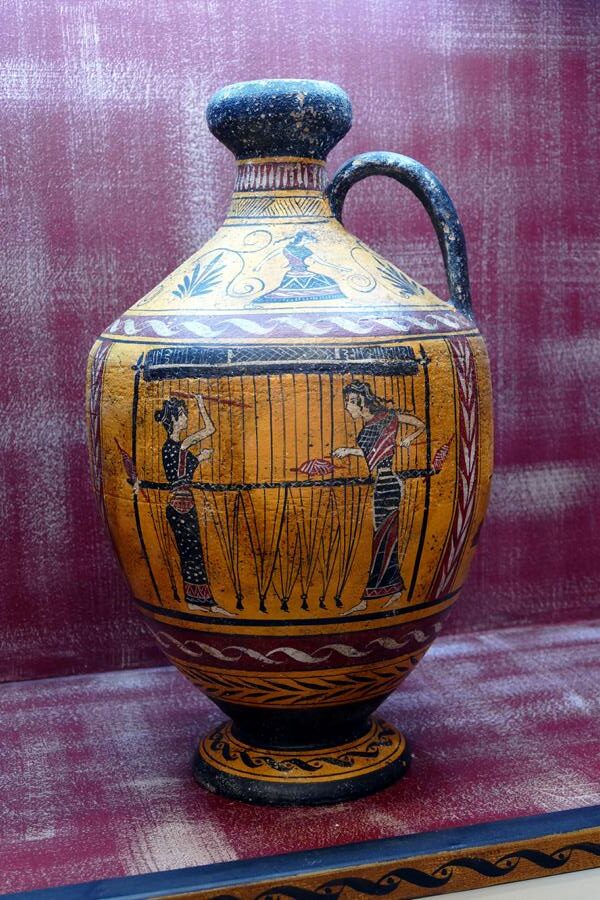

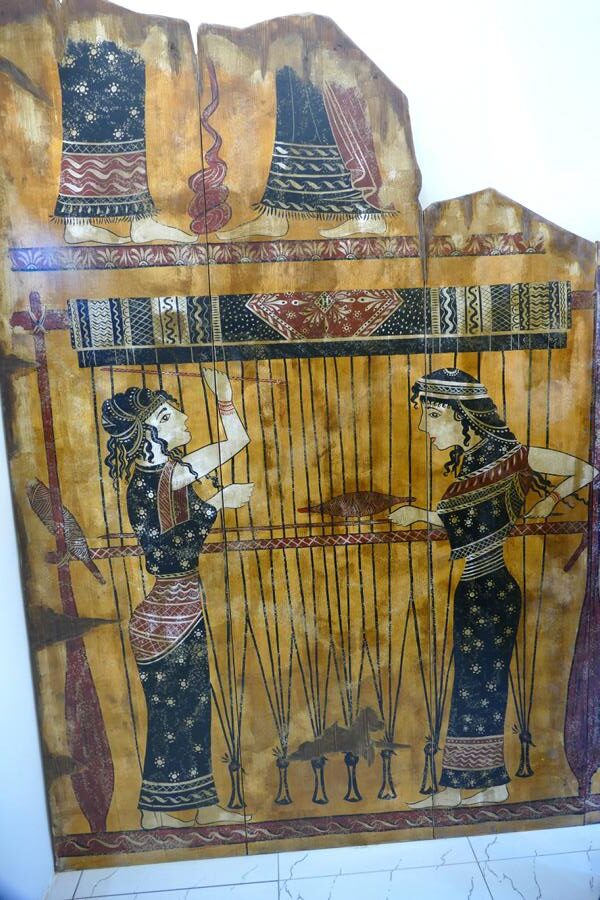

Teppichgroßhandel mit Darstellungen der Teppichherstellung, im Stil historischer Fresken.

Historische Teppichmotive werden in neuen Teppichen nachgemacht.

Minoische Teppichexporte in der Zeit von 1600-1400 v. Chr. Dargestellt auf einer Landkarte. -

Iraklio oder Heraklion: Landeshauptstadt und größte Stadt der Insel, Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum, ca. 174.000 Einwohner. Gegründet um 826 von den Sarazenen. Die Altstadt liegt innerhalb der venezianischen Stadtmauer. Der Name der Stadt leitet sich ab von der 7. Aufgabe des Herakles, der den kretischen Stier von der Insel entführte. Zahlreiche Fremdherrschaften prägen die Geschichte der Stadt. Ab 1204 fiel es an Venedig. Insel und Stadt erhielten den Namen Candia. 1538 ließen die Venezianer die festungsartige Stadtmauer errichten. 1648 eroberten die Türken die Insel und belagerten die Stadt 21 Jahre lang! Im 16. und 17. Jahrhundert befand sich hier eine bedeutende Malerschule, aus der der berühmte Maler El Greco hervorging. Seit 1913 gehört Kreta zu Griechenland. Seit 1971 ist Iraklio die Inselhauptstadt.

größte Stadt der Insel und Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum, ca. 174.000 Einwohner.

Denkmal von Eleftherios Venizelos (1864-1936), griechischer Politiker und Premierminister. Unter seiner Ägide wurde Kreta mit Griechenland vereint.Venezianischer Morosini-Brunnen (1628) im Zentrum der Altstadt. 4 Löwenköpfe speien Wasser. An den Außenseiten Reliefs mit Szenen aus der griechischen Mythologie.

Fassade der Stadtbibliothek.

Markuskirche, heute Städtische Kunstgalerie. 1239 geweihte venezianische, 3-schiffige Kirche. War die Hof- und Grablegekirche der Inselherzöge. Nach der Eroberung durch die Türken, wurde eine Gebetsnische eingebaut und ein Minarett angebaut. Als der Bau 1915 wieder eine christliche Kirche wurde, riss man das Minarett ab. Rechts an der Seite sieht man noch die letzten Reste.

Venezianische Loggia: 1628 von Francesco Morosini als Versammlungsort und Tanzsaal für den venezianischen Adel errichtet. Nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg wieder aufgebaut, ist es heute Sitz der Stadverwaltung. Geht man durch die 7 Arkaden an der Längseite, kommt man in einen runden Innenhof. Im unteren Stockwerk wurden dorische Säumen verwendet, im Obergeschoff ionische Säulen.

Eisdiele, extrem dekoriert.

Ágios Títos oder Tituskirche: der erste Bischof Kretas war der Heilige Titus, ein Weggefährte des Apostels Paulus, der ihn 51 n. Chr. (gemäß Wikipedia 55 n. Chr.) hier auf der Insel absetzte und ihn zum ersten Bischof der Insel weihte. Die wertvollste Reliquie der Insel ist der Schädel des Heiligen. Die Kirche hatte mehrere Vorgängerbauten, die 1856 durch ein Erdbeben vollkommen zerstört wurde. 1872 wurde sie als Moschee, nach Mekka ausgerichtet, auf einem quadratischen Grundriss mit zentraler Kuppel erbaut.

Inneres: Nachdem die Venezianer den Schädel bei ihrem Abzug 1669 mit nach Venedig genommen hatten, gaben sie ihn erst 1966 wieder zurück. Heute steht das silberne Reliquar in Narthex (Vorhalle) der Kirche und zwar in einer ehemaligen muslimischen Gebetsnische.

Blick vom Eingang auf die Ikonostase, die den Kirchenraum trennt vom Altarraum, der nur den Geistlichen zugägnlich ist. Herrliche Holzschnitzereien und Ikonen.

In der Mitte die sogenannte „Königliche Tür“.

Links von der Tür Maria, die Apostel Petrus und Paulus, sowie der Erzengel Michael.

Rechts von der Tür Jesus mit dem Evangelium, Johannes der Täufer und ein weiterer Erzengel.

Kronleuchter aus Holz

Kanzel

Blick zurück auf den Eingang

Sitz des Patriarchen

Geschäfte mit Produkten aus Olivenholz

Hafen mit Kastell Koúles: 1523-40 errichtet, diente das Kastell lange als Gefängnis. An den Außenseiten kann man den venezianischen Markuslöwen erkennen.

Venezianische Arsenale mit Tonnengewölbe sind erhalten. Hier baute und reparierte man Galeeren.

Kleine griechische Kirche auf dem Weg zum Archäologischen Museum.

Schoten an einer Robinie -

Archäologisches Museum: bedeutendstes Museum für die erste europäische Hochkultur, die Minoer.

Goldschmuck

Neolithikum und Vorpalastzeit: 5000-2000 vor Christus, Keramik

Vassiliki-Stil, Gefäße mit langgezogenen Schnäbeln aus der Vorpalastzeit.

Keramiken 3000-2600 v. Chr.

Steinkunst entwickelte sich gleichzeitig mit der Keramik. Steingefäße, geritzte Dose (Pyxis) aus Stein mit einem Hund als Griff

Kleinplastik und Kultgegenstände: Stier mit Stierspringern.

Zeit er alten Paläste, 2000-1700 v. Chr.: erste Blütezeit der minoischen Hochkultur mit seinen verschiedenen, riesigen, labyrinthartigen Palästen – Knossos, Malia, Zakros und Phaistos.

Pithoi, Vorratsgefäße

Holzmodell des Palastes von Knossos

Keramiken im Kamares-Stil: auf schwarzgrundierten Oberflächen sind mit weißer und roter Farbe Schmuckmotive aufgemalt.

Krater mit Blumenrelief, der sicherlich die königliche Tafel schmückte.

Kleinplastik und Kultgegenstände: weibliche Kultfiguren

Kleinkunst: Stadtmosaik von Knossos. Zahlreiche Plättchen aus Fayence, die Fassaden von Häusern wiedergeben, zusammengesetzt das Abbild einer Stadt. Man erfährt viel über die Architektur dieser Epoche. Die Häuser waren zwei- und dreigeschossig mit flachen Dächern und in Verbindung mit Fachwerk hergestellt.

Schrift: der berühmte tönerne Diskus von Phaistos, einer der wertvollsten Gegenstände des Museums überhaupt. Auf beiden Seiten befindet sich hieroglyphische Schrift, die mit Stempeln aufgedrückt worden ist, als der Ton noch weich war. Es handelt sich um das älteste Zeugnis eines Schriftdruckes in der Welt. Die Inschriften sind spiralförmig angeordnet. Die einzelnen Worte sind durch senkrechte Striche voneinander getrennt. Bisher ist es nicht gelungen, diese Schrift zu entziffern.Zeit der neuen Paläste, 1700-1450 v. Chr.

Griff eines Szepters aus Stein in der Form eines Leoparden aus Malia

Brettspiel aus dem Palast von Knossos. Hochwertige Intarsienarbeit unter Verwendung von Elfenbein, Bergkristall, blauem Glasfluss, Gold- und Silberplättchen.

Keramik: man verwendet jetzt dunkle Farben auf hellem Grund. Die Motive sind stark beeinflusst von der Natur – der Flora- und Meeres-Stil.

Steinkunst: eines der bedeutendsten Steingefäße (Rhyton = Trinkgefäß zum Ausgießen von Trankopfern) ist der Rhyton in der Form eines Stierkopfes, dem wichtigsten Tier in der minoischen Religion. Das Stiermotiv hat sich bis in die griechische Mythologie erhalten, in den Mythen des Minotaurus und in Zeus, der als Stier Europa raubt. Als Stein wurde Steatit verwendet, die eingesetzten Augen aus Bergkristall.

Ebenso bedeutend Rhyton aus Alabaster in der Form eines Löwinnenkopfes. Es wurde in der Schatzkammer von Knossos gefunden.

Kleinplastik, Kultgegenstände: besondere Kult- und Kunstgegenstände, sind die beiden berühmten Fayence-Statuetten der Erdgöttinnen mit Schlangen. Ebenfalls aufgefunden in der Schatzkammer von Knossos. Hier zeigt sich die minoische Mode, mit geschnürter Taille, freien Brüsten und dem weit fallenden Rock.

Stierspringer aus Elfenbein, beim Salto mortale über den Rücken eines Stieres. Stierspringer-Fresko: eine der bedeutendsten minoischen Wandmalereien, aus dem Ostflügel des Palastes in Knossos. Diese gefährliche, akrobatische Übung wurde sowohl von Frauen, als auch von Männern durchgeführt. Alle Phasen der Übung sind dargestellt: das Ergreifen der Hörner des wild heranstürmenden Tieres, der Salto über den Rücken und das Landen auf der Erde. Die Kleidung ist bei Männern und Frauen gleich.Kleinkunst: Fayenceplättchen mit einer Wildziege, die ihr Junges säugt.

Zeit der neuen Paläste, Spätzeit und Ende des Palastes von Knossos, 1450-1400 v. Chr.:

Keramik: Palaststil, große, dreihenklige Amphoren, mit Pflanzen- und Meeresmotiven.

Zeit der neuen Paläste und Nachpalastzeit, Nekropolen von Knossos, Archanes und Phaistos, 1450-1300 v. Chr.:

Es sind zahlreiche Funde erhalten, die die Minoer ihren Toten mitgaben.

Keramik: Palaststil mit symmetrischen Rosetten, Blättern, Schuppen und Papyrus. Vögel.

Große Bügelkannen.

Kleinplastik, Grabkult: Gegenstände aus Ton, die in einem Rundgrab gefunden wurden. Ein rechteckiges Gebäude mit 4 Personen, die wahrscheinlich die vergöttlichten Toten darstellen sollen.

Kultischer Rundtanz, in einem runden Gebäude mit heiligen Hörnern.

Waffen: Helm aus Eberzähnen, die auf Leder aufgenäht sind. Es ist der normale Helm-Typ des mykenischen Griechenland.

Goldschmiedekunst: im Gegensatz zu den geplünderten Häusern und Palästen, wo man keine kostbaren Materialien fand, haben sich in den Gräbern Beispiele minoischer Goldschmiedekunst erhalten.

Sogenannter Ring des Minos: minoische Ringe sind oft sehr klein, weil sie als Siegelringe nicht nur als Fingerschmuck dienten, sondern auch als Anhänger getragen wurden. Die ovale Siegelplatte ist hier wichtig zum Verständnis der minoischen Ikonographie. Das Siegel zeigt eine Göttin auf einer abgestuften Plattform mit heiligen Hörnern. Unten ein Boot mit einem Seepferdchen am Bug. Durch einen Mann und eine Frau wird jeweils ein Baumkult durchgeführt. Die Göttin vereinigt symbolisch die drei Elemente Luft, Land und Meer. Dies gilt der sterblichen Welt als Botschaft der minoischen Macht über Land und Meer.

Zeit der neuen Paläste und Nachpalastzeit, Herrenhäuser, Villen etc. 1700-1300 v. Chr.

Keramik: 3 große Pithoi, verziert mit plastischen Bändern und Schnüren und mit Inschriften im Linear-A-Typus.

Steinkunst: Relief-Gefäße aus Steatit, aus Agia Triada. „Schnittervase“ mit dem Relief von Männern, die mit ihren Arbeitsgeräten auf der Schulter, auf dem Heimweg von ihrer Feldarbeit sind. Vielleicht ist es auch eine Kult-Prozession, denn der Erste des Zuges, mit einem langen Stab, trägt ein priesterliches Gewand mit Schuppen und Fransen.

Rhyton mit 4 Bildzonen mit 3 Faust- und Ringkämpfen und einem Stierspringer mit Stieren, die im Galopp laufen.

Bronzearbeiten: Doppeläxte, ein Opferwerkzeug für heilige Tiere, wie den Stier. „Labrys“ ist die minoische Bezeichnung der Doppelaxt und daher bedeutet der Name „Labyrinthos“ das „Haus der Doppelaxt“.

Goldschmiedekunst: Berühmter Anhänger aus Bienen oder Wespen, die einen Tropfen Honig in der Wabe platzieren (Nekropole in der Nähe von Malia). Besonders beachtenswert ist die winzige Granulation des Schmuckes.

Zeit der neuen Paläste, Palast von Zakros, 1700-1450 v. Chr.:

Keramik: Meeresstil in seiner höchsten Blüte, kurz vor dem Untergang der Paläste.

Steinkunst: aus der Schatzkammer ein einzigartiger Rhyton aus Bergkristall. Henkel aus Bergkristallperlen, die auf einen Bronzedraht gezogen sind. Hunderte von kleinsten Teilchen wurden hier wieder zusammengesetzt.

Zeit der neuen Paläste, Siedlungen in Ostkreta, 1700-1450 v. Chr.:

Keramik: großes Gefäß für kultische Zwecke mit Stierköpfen und Doppeläxten.

Kleinplastik, Kultgegenstände: Stierköpfe, naturgetreue Darstellungen von Rindern, zum Teil mit Netzdekor, was vielleicht das Netz darstellt, mit dem das Tier gefangen wurde.

Tönerne Statuetten in anbetender Haltung und Gestik. Männer tragen einen Lendenschurz, Frauen einen langen Rock.

Erhaltene Köpfe von Statuetten mit hohen Hüten und aufwändigen Frisuren.

Kultur der Nachpalastzeit, 1400-1100 v. Chr.: die Vorherrschaft der mykenischen Elemente in der Kunst zeigt, dass Kreta nun nur noch eine bedeutende Provinz der mykenischen Welt ist.

Keramik: Kultgefäß in der Form eines Tabletts mit aufgesetzten Gefäßen

Kleinkunst, Kultgegenstände: in der Zeit des Verfalls der minoischen Kultur, änderten sich die religiösen Ausrichtungen der Bewohner sehr stark. Die Tonfiguren werden größer und aus billigem Ton hergestellt. Schematisierte Frauenfiguren, mit starren Körpern, die Röcke wie Zylinder geformt, die Gesten leblos. Es ist der „Typ der Göttin mit erhobenen Händen“. Sie tragen Symbole auf dem Kopf, wie z.B. Vögel oder Kapseln von Mohnblumen.

Darstellung eines Pferdes, das zwei Gefäße transportiert.

Subminoische und Protogeometrische Kultur, 1100-900 v. Chr.:

Abstrakte Darstellung eines Kampfwagens, der von Rindern gezogen wird, wobei nur die Köpfe der Rinder dargestellt sind.

Minoische Sarkophage: seit der Vorpalastzeit bestand die Sitte der Minoer, ihre Toten in Sarkophagen beizusetzen. Im selben Zeitraum war es aber auch üblich, die Toten in den Vorratsgefäßen (Pithoi) zu bestatten. Die meisten Sarkophage bestanden aus Holz und haben sich nicht erhalten. In der Zeit der Neuen Paläste und der Nachpalastzeit, wurden Sarkophage aus Ton gefertigt. Frühere Sarkophage haben eine ovale Form, später dann waren sie meistens kasten- oder wannenförmig. Die kleinen Formate der Sarkophage zeugen davon, dass die Minoer die Toten in der sogenannten „Hockstellung“ in die Sarkophage gelegt haben. Fast alle Sarkophage sind mit aufgemaltem Dekor versehen, ganz im Stil der Keramik der jeweiligen Epoche.

Sarkophag aus Agia Triada, auf dem Szenen gezeigt werden, die den religiösen Kult der Grablegung zeigen. Er ist der einzige Steinsarkophag, der jemals auf Kreta gefunden wurde. Auf der einen Seite, die Darbietung eines Stieropfers. Unter dem Tisch, auf dem der Stier liegt, warten zwei Ziegen auf ihre Opferung. Ein Mann spielt auf einer Doppelflöte. Auf dem Altar rechts stehen mehrere Kulthörner.

Schmalseite mit einem Wagen, der von Greifen gezogen wird. Auf ihm 2 weibliche Gottheiten.

Längsseite: links eine Frau mit Krone trägt Gefäße an einem Tragholz. Hinter ihr ein Mann, der eine 7-saitige Lyra spielt und vorne eine Frau, die vielleicht das Blut des geopferten Stiers in ein anderes Gefäß gießt. Rechts bringen 3 mit Fellen bekleidete Männer einer merkwürdigen Gestalt ohne Hände und Füße, Tiere und ein Schiff dar.

Minoische Wandmalereien: die Wandmalereien gehören ohne Zweifel zu der bedeutendsten Kunstform des minoischen Kreta. Die Farben wurden auf Pflanzen und Mineralien gewonnen, aber auch aus der Purpurmuschel, die im Mittelmeer häufig vorkam. Auch das bemalte Relief war nicht unbekannt. Interessant ist, dass bei der Darstellung von Menschen, dem ägyptischen Brauch gefolgt wird, der die Männer in roten Farbtönen und die Frauen in weiß dargestellt werden.

Teil des Prozessionsfreskos: aus dem Palast von Knossos, beim Prozessionskorridor, ca. 1400 v. Chr.

Relativ vollständig ist der Rhytonträger erhalten, der ebenfalls Teil des Prozessionsfreskos ist.

Greifen-Fresko: schmückte den Thronsaal in Knossos.

Schild-Fresko: acht-förmige Schilde, die die Halle des großen Treppenhauses in Knossos geschmückt haben.

Lilienprinz-Fresko: zum größten Teil ergänztes Relief-Fresko. Krone aus Lilien und Pfauenfedern

Stierfkopf-Relief: aus der Halle des Nordeinganges in Knossos. Teil einer großen Komposition, ca. 1600 v. Chr. Gezeigt wird das Einfangen eines wildes Stieres in einer Landschaft mit Olivenbäumen.

Fresko mit blauen Damen: zum größten Teil ergänzt. Aus der Vorhalle des Thronsaales in Knossos. Die Hofdamen sind elegant in minoischer Mode gekleidet

Delphin-Fresko: 1600 v. Chr. aus dem Megaron der Königin im Palast von Knossos. Auch hier sind nur kleine Teile erhalten, man konnte aber die Anordnung der Delphine und kleineren Fische rekonstruieren.

Rebhuhn-Fresko: schmaler Malerei-Fries, der das Gästehaus bzw. die von Evans sogenannte „Karawanserei“ schmückte. Ein kleines Gebäude in Knossos, östlich des Palastes. Zwischen den Rebhühnern ist ein Wiedehopf zu erkennen.

Freskos mit Krokosblüten pflückenden Affen: durch vergleichbare Fresken weiß man, dass diese Malereien einen religiösen Hintergrund haben. Man fand sie im nordwestlichen Teil des Palastes von Knossos.

Fresko der Tänzerin aus dem Megaron der Königin in Knossos

Fresko des Hauptmanns der Neger: ein minoischer Würdenträger mit zwei schwarzen Bewaffneten, wahrscheinlich Söldner aus Nubien.

Berühmte Fresko der „Pariserin“: es ist ein Teil eines Freskos mit der Darbringung eines Trankopfers. Der ausgezeichnete Erhaltungszustand machte es berühmt. Man nannte es die „Pariserin“, weil es 1903 mit den großen Augen, den stark gefärbten Lippen und der nach oben strebenden Nase, dem damaligen Schönheitsideal entsprach. Reiche Kleidung mit einem Kultknoten im Nacken. -

Neues Hotel bei Iraklio

-

Fahrt nach Matala im Süden der Insel, vorbei am Ida-Gebirge mit Kretas höchstem Berg Psiloritis 2.456 m hoch.

-

Matala: der Ort wurde weltbekannt durch die Hippies in den 60er- und 70ger-Jahre. Heute ein vielbesuchter Badeort.

Am Nordende des ca. 250 m langen Strandes haben schon Römer und frühe Christen kleine Felsenhöhlen gegraben, in denen sie Tote beigesetzt haben. Für die Hippies waren dies die idealen Wohnungen.

Im ehemaligen Fischerviertel steht immer noch das Motto „Today is life – tomorrow never comes“ an der Ufermauer. Ein Fülle von verrückten, bunten Kneipen zieht sich an der Bucht entlang.

Eine bunte Kneipe heißt „Akuna Matata“, was auf Suaheli „Keine Probleme“ heißt.

Gemäß der Legende, ging am Strand von Matala Zeus in der Gestalt eines Stieres, mit der geraubten Prinzessin Europa an Land. Er zeugte mit ihr den Sohn Minos, den ersten Herrscher von Kreta.

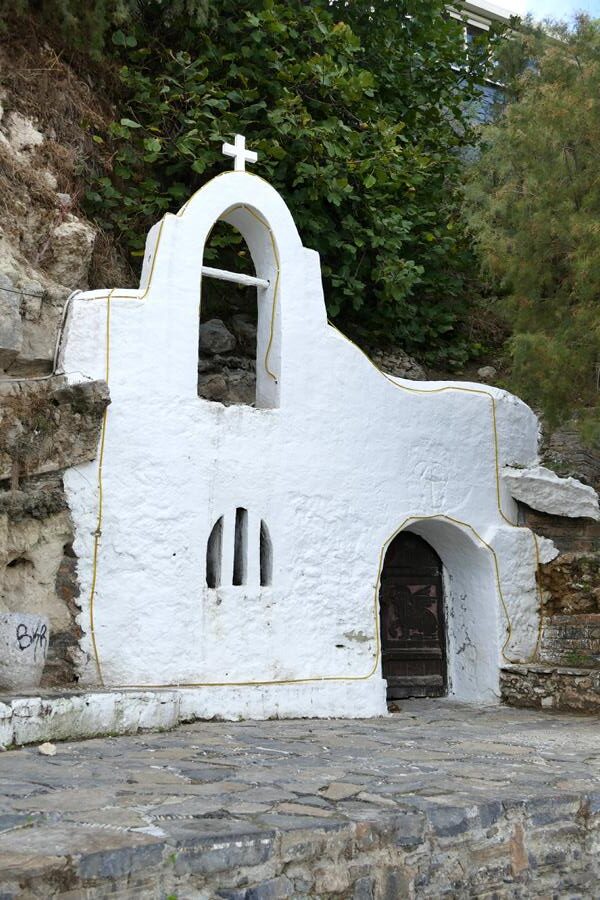

Eine winzige orthodoxe Kirche

Landschaft mit Felsen und einem Raubvogel.

Kaktusfeigen.

Bougainvillea. -

Festós oder Phaistos: nach Knossos die bedeutendste minoische Palastanlage. Phaistos liegt an einer wasserreichen Ebene, der größten auf Kreta und die Getreidekammer der Insel. Bisher ist wenig von dem Palast restauriert. Die meisten erhaltenen Gebäude gehören zum sogenannten neuen Palast (um ca. 1700 v. Chr.). Wieder gruppieren sich Gebäudeflügel um einen Innenhof. Der südliche und östliche Flügel ist bei einem Erdbeben abgestürzt.

Blick auf die auf einem Hügel liegenden Palastreste. In Hintergrund die Ebene.

Oberer Hof: im Nordwesten der Anlage. Das Gebäude im Süden des Hofes, stammt aus hellenistischer Zeit. 323-67 v. Chr., als der Palast bereits weitestgehend zerstört war. Ein Raum enthielt einen zentralen Herd, der von 2 Säulen flankiert wurde und Steinbänke an den Wänden. Man vermutet, dass es sich um ein öffentliches Gebäude gehandelt hat, z.B. ein Prytaneion, der Sitz der Prytanen, die zu dieser Zeit in vielen Städten die Regierungeschäfte geführt haben.

Der 1. Hof von insgesamt 3 Höfen im Westflügel des Palastes. Etwas weiter unten liegt der nächste Hof. Von hier hatte man, wie von einem Balkon, einen guten Blick auf die weiter unten stattfindenden Festivitäten. Eine große Treppe verbindet die beiden Höfe, die beide noch aus der alten Palastzeit stammen. Von oben sieht man auch zwei brunnenartige Konstruktionen.6 m tiefer, der Westhof. An seiner Nordseite eine Stützmauer für den oberen Hof und 22 m breite Sitzreihen oder Stufen, also eine Art „Theaterplatz“

Altpalastzeitliches Propylon mit Mittelsäule, der einzige bekannte Eingang zum Palast. Links ein Vorraum und eine Reihe kleiner Magazine. In ihnen hat man viele schöne Vasen des Kamaresstils gefunden, die im Museum in Heraklion zu sehen waren.

Magazine des alten Palastes (1900-1700 v. Chr.) nehmen einen großen Teil des Westflügels ein. Abgesehen von ihrer Verwendung als Lagerbereiche, scheinen sie auch einige Werkstätten beherbergt zu haben und Räume zum Mahlen von Getreide.

Vorratsgefäße (Pithoi)

Ein Gang führt durch die Magazine von West nach Ost direkt in den Zentralhof.

Nordflügel: hier befanden sich die königlichen Gemächer, Innenhöfe, Korridore und Treppen.

Ein mit Säulen umstellter Innenhof

Innenhof mit einer aus griechischer Zeit stammenden Zisterne.

Megaron der Königin: schöne geräumige Halle mit einer doppelten Kollonade, die in einen Lichtschacht mündet. Die Wände waren mit Fresken geschmückt. Entlang der Wände sind Bänke angebracht.

Scheibe von Phaistos, hat man in einem unabhängigen Gebäudekomplex aus der altpalastlichen Zeit gefunden. Wir haben sie im Museum gesehen. -

Raupe vom Oleanderschwärmer

-

Mália: ca. 30 km östlich von Iraklio an der Nordküste Kretas gelegen. im Gegensatz zu Knossos, fühlten sich die Archäologen stärker den gesichterten Tatsachen verpflichtet. So braucht man mehr Fantasie, um sich die Palastanlage vorstellen zu können.

Plan des Palastes mit dem großen Mittelhof

Modell der RuinenstadtRekonstruktion der Palastanlage, wie sie etwa 1700-1420 v. Chr. ausgesehen hat.

Runde Getreidesilos an der südwestlichen Ecke der Anlage

Blick über den 48 x 23 m großen Mittelhof mit den frischen, überdachten Ausgrabungen an der Ostseite. Hier befanden sich Magazine, die durch einen Säulengang vom Hof abgeteilt waren.

Runder Opfertisch (Kernos) in der südwestlichen Ecke des Hofes. 90 cm Durchmesser mit 34 napfartigen Vertiefungen und einem zentralen Loch. Man nimmt an, dass es sich um einen Opferstein handelt.

Daneben eine Schautreppe an der Westseite des Hofes.

In der Mitte des Hofes Reste eines Brandopferaltars, belegt durch in der Asche aufgefundene tierische Reste. 4 Pfeiler in einer kleinen Grube, dürften eine Art Rost gehalten haben, auf das man das Brandopfer gelegt hat.

Östliche MagazinePfeilersaal am nördlichen Ende des Hofes.

Minoisches Schriftzeichen. -

Olivenernte

Fahrt Richtung Süden, an den Nordhang des Dikti-Gebirges.

Blick Richtung Küste auf Malia. -

Kera Kardiotissa: Marienkloster aus dem 14. Jh.

Blick auf den Friedhof für die Nonnen.Apsisfenster

Südansicht der Klosterkirche, die das Ergebnis ist, von mehreren Anbauten an eine kleine Einraumkapelle.

Westfassade

Hier gibt es eine wundertätige Ikone, welche der Sage nach von den Türken geraubt wurde und auf wundertätige Art und Weise von selbst in das Kloster zurückkehrte.

Blick auf einen in den Bergen liegenden Stausee. -

Fahrt Richtung Lassíthi-Hochebene: es ist die größte und fruchtbarste Hochebene Kretas. 800 m hoch gelegen und berühmt wegen der mit Segeltuch bespannten Windräder, die das reichlich vorhandene Grundwasser nach oben gepumpt haben. Von ihnen haben sich leider nur wenige erhalten, da Motorpumpen ihre Aufgaben übernommen haben.

Zum Teil restaurierte Windmühlen auf der Passhöhe zur Lassíthi-Hochebene.

Freilichtmuseum der Menschheitsgeschichte. Realisierter Lebenstraum eines ehemaligen Zöllners -

Krasi: Bergdorf in 600 m Höhe. In Krasi steht die größte Platane, deren Alter auf 1800-2000 Jahre geschätzt wird. Ihr Stammumfang hat ca. 20 m.

Griechische Musiker

Gegenüber der Platane ist ein Brunnen aus venezianischer Zeit mit 2 Becken. Dem Quellwasser wird eine heilende Wirkung nachgesagt.

Friedhof oberhalb des Dorfes -

Fahrt entlang der Küste Richtung Osten. Aussichtspunkt in der Nähe der Stadt Agios Nikólaos. Blick auf die Insel Spinalonga

-

Eloúnda, ein prominenter Ferienort mit exklusiven Luxushotels.

Kleiner Damm als Übergang zur Halbinsel Spinalónga mit Resten von Windmühlen.

In der Ferne die Insel der Verdammten, die Lepra-Station Kalidón oder die kleine Spinalónga. -

Bootsfahrt um die Lepra-Station Kalidón oder die kleine Spinalónga herum. Im 18. und 19. Jahrhundert waren hier ca. 200 osmanische Soldaten mit ihren Frauen untergebracht. Die muslimischen Einwohner Spinalongas lebten zurückgezogen auf der Insel, mit wenig Kontakt zur christlichen Bevölkerung auf dem Festland. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, mit der Gründung des Kretischen Staates, emigrierten viele Muslime nach Kleinasien. Mit der Gründung der Leprakolonie 1903 mussten alle muslimischen Einwohner die Insel verlassen.

Die in erzwungener Isolation lebenden Leprakranken zogen in die von Türken verlassenen Häuser ein. Sie betrieben eine Bäckerei, Kaffeehäuser, bauten Obst und Gemüse an. Meist war auch ein leprakranker Prieser zugegen, der Trauungen vollzog oder Kinder taufte, die allerdings direkt danach in ein Waisenhaus gebracht wurden. Eine Krankenstation gewährte der Staat allerdings erst 1937 und ein Arzt kam all die Jahre nur sporadisch vorbei. Gut erhalten sind die venezianischen Festungsmauern von 1579. -

Agios Nikolaos: am Golf von Mirambéllo gelegen. Verwaltungshauptstadt Ostkretas. Ca. 15.000 Einwohner. Hier begann bereits in den 1960er Jahren der Tourismus.

Stadtplan

Blick über den kleinen Stichkanal zu dem kleinen Süßwassersee Voulismeni, der halbseitig von hohen Felsen eingerahmt wird. Er ist das Wahrzeichen des Städtchens und 164 m tief. Der Mythos besagt, dass die Göttinnen Athena und Artemis darin gebadet haben. Heute umgeben von Restaurants, Cafés und einer kleinen Felskapelle.

Denkmal für Eleftherios Venizelos (1864-1934). Prägender aber auch umstrittener Politiker, der sich für die Vereinigung Kretas mit Griechenland eingesetzt hat. Begründer der griechischen liberalen Partei und 1910 erster Ministerpräsident des Landes. Seine Expansionspolitik auch mit militärischen Mitteln, mit dem Ziel der Wiederherstellung Großgriechenlands, scheiterte am Widerstand Atatürks und hatte für die Griechen katastrophale Folgen.

Agía Triáda (Kirche der heiligen Dreieinigkeit): sie wurde in den 1980er Jahren vollständig im byzantinischen Stil ausgemalt. Dargestellt ist die Lebens- und Passionsgeschichte Jesu und zahlreiche Heilige.

Rundgang durch die Stadt

„Full House“ gegessen mit Blick auf den kleinen See

Rückfahrt vorbei an dem sehr kleinen Kitroplatia-Strand

Denkmal Keras Amaltheias, ein Füllhorn, das mythologische Symbol für Glück.

Europa auf dem Stier, als Denkmal an der Küstenstraße

Blick auf Malia

Abschied vom Hotel mit Kuschelkatzen

Strandhotel Lyttos Beach, östlich von Iraklio. Hotelgarten mit 1200 Jahre altem Olivenbaum

Eindrücke vom Hotel und Hotelgarten

Ausflug in die Umgebung und die ausgestorbenen Küstenorte.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.