Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Kambodscha 22.10.-24.10.2005

-

Kambodscha: Das Königreich Kambodscha (eine parlamentarische Monarchie) ist ein Staat, welcher am Golf von Thailand, zwischen Thailand, Laos und Vietnam liegt. Die Hauptstadt Phnom Penh liegt im Süden des Landes. Ursprünglich hervorgegangen aus dem Reich Kambuja, welches seine Blüte vom 9. – 15. Jahrhundert erlebte. In den letzten 1200 Jahren war es das Reich der Khmer. Viele der damaligen Bauten sind heute UNESCO Weltkulturerbe, so z. B. Angkor. 1863 kam Kambodscha unter französische Vorherrschaft und wurde später Teil vom französischen Indochina. 1953 wurde Kambodscha unabhängig. Nach einem Militärputsch wurde es 1970 in den zweiten Indochinakrieg hineingezogen. Jahrelanger Bürgerkrieg führte dann 1975 zur Schreckensherrschaft der Roten Khmer unter ihrem Führer Pol Pot. Nach unterschiedlichen Schätzungen forderte dies 1,7 bis weit über 2 Millionen Menschenleben. Nach zehnjähriger Besatzung durch die Vietnamese, erfolgte 1989 unter der Mitwirkung der Vereinten Nationen ein Friedensabkommen und der Neuaufbau staatlicher Strukturen. 1993 gab es eine neue Verfassung und die Monarchie wurde wieder eingeführt. Damals war Kambodscha eines der ärmsten Länder der Welt, konnte aber seitdem erhebliche Fortschritte im Kampf gegen Armut und Unterentwicklung erzielen und ist heute eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens.

-

Anflug auf Siem Reap, flaches mit Wasser überflutetes Land.

Felder und Häuser, im Hintergrund die Wasserfläche Wasserfläche des Westlichen Baray -

Siem Reap – Provinzhauptstadt bei der berühmten historischen Stadt Angkor. Am Siem Reap Fluss gelegen. Wie viele andere kleinere Städte Kambodschas – Siem Reap hatte bis zum Einsetzen des Touristenzustroms wegen der Tempellandschaft von Angkor gegen Ende des 20. Jahrhunderts nur etwa 60.000 Einwohner – entwickelte sie sich als Zusammenschluss einer Reihe von Dörfern, die rund um die zahlreichen Wats entstanden waren. Das Stadtzentrum von Siem Reap bildet der alte Markt, der von Häusern im französischen Kolonialstil umgeben ist.

Läden und Markstände

Straßenkreuzung mit GarküchenTankstelle

Les Artisan d’Angkor: Ehemaliges Entwicklungshilfeprojekt der EU. Für ca. 300 junge Khmer Ausbildung in traditionellen Zweigen des Kunsthandwerks.

Holzschnitzer

Werkstatt: Tisch mit bemalten Figuren.

Buddha-Statue mit Nagaschlange

Frau beim bemalen von Statuen.

Frau mit Blattgold für Statuen.

Brett mit Lack und heller Farbe, welche mit feinen schwarzen Linien weiter dekoriert wird.

Frau malt mit sehr feinem Pinsel auf ein Lackbrett.

Sandstein in verschiedenen Farben. Der Sandstein kam früher von Phnom Kulen, ca. 40 km nordöstlich von Angkor und wurde auf Flössen auf dem Siem Reap Fluss transportiert.

Sandsteinflächen mit Schablonen der geplanten Muster.

Steinmetze

Kopf von König Jayavarman VII., einem der bekanntesten Könige der Khmer.

Eventuell der Kopf des Gottes Brahma

Werkstatt mit Steinmetzen und Holzschnitzern.

Tisch mit Statuen aus Holz.

Steinmetze

Fahrt zum Lake Tonle Sap: nur 10 km von Siem Reap entfernt liegt dieser größte See Südostasiens. Es ist eines der fischreichsten Binnengewässer der Erde. Wegen seines einzigartigen Ökosystems 1997 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.

Pfahlbauten am Straßenrand

Markt

Straßenhändlerinnen und Läden am Ufer des Sees, wo die Boote anlegen. -

Schwimmenden Dorf Chong Knea: Speedboothafen für Bootstouren durch das Dorf.

Familie auf der Terrasse ihres Pfahlbaus

Kinder spielen zwischen Pfahlbauten und Booten.

Schwimmende Schule

Pfahlbauten, die Wände und Dächer ganz aus Schilf.

Bambusstangen werden auf dem Wasserweg transportiert.

Pfahlbauten mit Blumentöpfen auf den Terrassen.

Ein etwas festeres Haus, vielleicht ein Laden

Am Ufer Häuser mit Fernsehantenne

Am Ufer Häuser mit Fernsehantenne, Marktstände

Pfahlbauten

Laden mit Obst kommt per Boot

Ein anderes Speedboot mit kambodschanischer Flagge.

Großes schwimmendes Restaurant.

Floss mit 2 kleinen Hütten darauf.

Laden mit Haushaltswaren auf einem Pfahlbau.

Mutter und Kind auf einem schmalen Boot.

Schwimmende katholische Kirche.

Boot auf dem Tonle Seap.

Kleines Boot mit Frau, ein Junge in einer runden Schüssel als „Beiboot“.

Viele Menschen auf einem kleinen Boot mit Schüsseln als weitere „Boote“.

Mann auf schmalem Boot, hinter ihm zahlreiche Wasserpflanzen.

Floss aus Bambusstangen, darauf das Gerüst für ein Haus.

Mann auf der Terrasse seines schwimmenden Hauses.

Schwimmende Häuser

Schwimmendes Haus mit Hängematte auf der Terrasse.

Schwimmende Häuser und Werkstatt, davor Wasserpflanzen.

Schwimmendes Haus.

Bunt bemaltes schwimmendes Haus.

Blick auf die schwimmenden Häuser mit dem hügeligen Ufer im Hintergrund.

Pfahlbauten aus Schilf.

Schwimmende Häuser mit Fernsehantenne.

Mann in schmalem Boot vor Wasserpflanzen.

Pfahlbauten und schwimmende Häuser.

Mehrere schmale Boote vor größerem Pfahlbau aus Holz.

Fischer auf schmalem Boot wirft seine Netze aus. Kinder begleiten ihn.

Pfahlbauten aus Schilf.

Ankunft am Speedboothafen. Im Hintergrund regelt ein Polizist den Verkehr.

Boote vor Pfahlbauten.

Speedboothafen.

Laden mit Haushaltswaren und Lebensmitteln am Ufer.

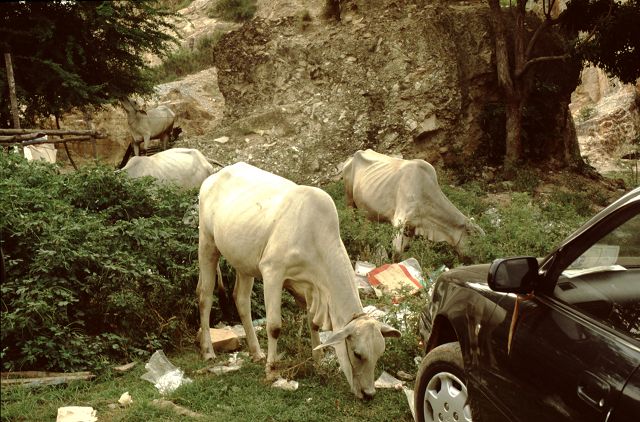

Weiße Rinder, Zebus.

Wasserbüffel -

Siem Reap: Häuser am Ufer des Siem Reap Flusses

Center market (Psah Kandal), die Markthalle.

Häuser an einer Straßenkreuzung. Unten Läden, oben Wohnungen.

Blick vom Hotel auf den Pool und die angrenzende Straße mit Sandplatz und Garküche.

Marktstand mit Haushaltswaren.

Elefanten aus Beton am Siem Reap Fluss

Statue des Gottes Brahma aus Beton.

Schild vom Krankenhaus des Roten Kreuzes mit Nagaschlangen und Löwenfiguren.

Brücke über den Siem Reap Fluss. An der Seite Nagaschlange und Garuda.

Siem Reap Fluss

Haus eines Tischlers.

Geschnitzte Möbel, Betten, Rahmen für Spiegel.

Wat Preah Prom Rath: den Tempel gibt es bereits im 13. Jahrhundert. Die vielen bunten Statuen stammen allerdings aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neben der Tempelanlage gibt es ein Kloster.

Eingangtor des Wat

Details

Zahlreiche Chedis auf dem Gelände des Wats.

Großer Chedi im kambodschanischen Stil.

Sitzende Buddha-Statue.

Gebäude im Wat mit Chedis davor.

Fenster des Gebäudes mit Säulen vor der Fensteröffnung, wie in Angkor.

Marktstände mit Obst -

Tanz in Kambodscha mit traditionellem Orchester: Tanz in Kambodscha (robam) besteht aus drei Hauptkategorien: klassischer Tanz des königlichen Hofes, Volkstanz, der kulturelle Traditionen darstellt, und Gesellschaftstänze, die bei gesellschaftlichen Zusammenkünften aufgeführt werden.

Kambodschanische Volkstänze

Nesat, der FischertanzTanz der Apsaras gehört zum klassischen Tanz des königlichen Hofes. Apsara stellen ein wichtiges Motiv dar in den Steinreliefs der Angkor-Tempel in Kambodscha. In Übereinstimmung mit der indischen Assoziation des Tanzes mit Apsaras werden tanzende oder zum Tanzen bereite Khmer-Frauenfiguren als Apsara betrachtet. Die Kostüme der Apsara-Rolle basieren auf den Devatas, wie sie auf dem Flachrelief von Angkor Wat dargestellt sind. Sie tragen einen Sampot-Sarabap, eine Art Seidenbrokat, der vorne kunstvoll plissiert ist. Der Kopfschmuck hat drei Spitzen oder Spitzen mit zwei Reihen kugelförmiger Verzierungen, wie die in Angkor Wat abgebildete Apsara. Der von untergeordneten Tänzern getragene Kopfschmuck hat üblicherweise drei Punkte und nur eine Reihe von Kugeldekorationen. Diese Kronen enthalten oft Girlanden aus Kunsthaar mit kunstvollen Verzierungen. Die Fünf-Punkte-Kronen fehlen häufig in modernen Tanzroutinen.

Pailin Pfauentanz. -

Fahrt zum Banteay Srei, 20 km nördlich von Angkor in der Stadt Ishvarapura, der „Stadt des Herrn“ = Shiva –

Bauarbeiten an der Strasse.

Banteay Srei: UNESCO Weltkulturerbe. Hinduistische Tempelruine. Der auf Grund seiner Ornamentik als einer der kunstvollsten geltende Tempel wurde ca. 967 erbaut. Entdeckt erst 1914 durch die Franzosen. Erbauer war der Brahmane Vajnavaraha (Regent während der Minderjährigkeit des Königs Jayavarman V.), der den Tempel auf vom König geschenkten Land erbauen liess. Volkstümlicher Name „Zitadelle der Frauen“. Es ist ein nichtköniglicher Shiva-Tempel.

Östlicher Eingangspavillon (Gopura), überreiches Dekor aus rosa Sandstein.

Tympanons und Türstürze gehören zu den schönsten der Khmer-Kunst. Indra auf dreiköpfigen Elefanten (Airavata) reitend. An den Enden jeweils Nagaschlangen.

70 m lange Prozessionsstraße, eingerahmt von zwei Reihen Pfeilern.

Beispiel für Fenstergestaltung. Der Unterbau der Tempel und Schutzwälle wurden aus Laterit hergestellt, poröses, rötliches Vulkangestein, sehr häufig in Indochina.

Tympanon eines weiteren Eingangspavillons mit Shiva und Umâ.

Verzierungen an einem der Durchgänge, die immer kleiner werden, je näher man dem Allerheiligsten in der Mitte des Tempels kommt.

Detail der Säulen.

Bis auf schmale Durchgänge im Osten und Westen, ist der innere Tempel mit einem doppelten Wall und Wassergraben umgeben. Dahinter der Eingangspavillon (Gopura) zum mit einer weiteren Mauer eingefassten inneren Tempelbereich. Die den Tempel umgebende Wasserfläche symbolisiert die kosmische See mit dem Götterberg Meru der indischen Mythologie.

Gruppenfoto asiatischer Touristen vor dem Eingangspavillon.

Doppelter Giebel über dem Eingangspavillon (Gopura II).

Eines der Tympanons des Eingangspavillions (Gopura II).

Weiteres Tympanon: Lakshmi auf Garuda, begleitet von 2 Elefanten.

Detail

Laterit und Sandstein im Inneren des kreuzförmigen Eingangspavillons (Gopura).

Eingangspavillon (Gopura II).

Inneres Tympanon des Eingangspavillons (Gopura II).

Östliche Seite des innerste Eingangspavillions (Gopura I). Die Lateritmauer, die den innersten Tempelbezirk von diesem Tor ausgehend umschloss, ist inzwischen z.T. eingestürzt.

Tympanon mit dem tanzenden Shiva.

Detail

Details der Türpfosten und Säulen.

Durchsicht durch den innersten Eingangspavillon (Gopura I) auf die Vorhalle des mittleren von 3 Turmheiligtümern, die mit Vorhallen auf einem Sockel stehen.

Westliches Tympanon des innersten Eingangspavillons (Gopura I) mit Kampf zwischen den Brüdern Valin und Sugriva.

Detail vom Türsturz.

Detail mit vielköpfiger Nagaschlange, die aus dem Maul eines Seeungeheuers (Makara) auftaucht.

Nördliche der beiden Bibliotheken, die sich auf dem engen Innenhof drängen.

Im Tympanon der Brand im Khandava Wald. Darüber Indra, der Gott des Himmels auf seinem dreiköpfigen Elefanten Airavata. Er macht Regen um das Feuer zu löschen.

An den Ecken am Ende der Voluten vielköpfige Nagaschlangen, die aus dem Maul von Seeungeheuern (Makaras) auftauchen und Simhas, vierarmige Löwen.

Die drei Turmheiligtümer auf einer 90 cm hohen, T-förmigen Plattform. Das mittlere Heiligtum hat außerdem eine Vorhalle und ist etwas höher. Es ist Shiva geweiht. Das rechte, nördliche Vishnu.

Blick von Westen auf die drei Turmheiligtümer.

Blick von Westen auf die drei Turmheiligtümer. Rechts die südliche Bibliothek.

Südfassade des südlichen Turmheiligtums.

Das Tympanon an der Südfassade des südlichen Turmheiligtums zeigt Yama, Gott des Südens und der Gerechtigkeit auf einem Büffel.

Neben einer der Scheintüren in das südliche Turmheiligtum, eine hinduistische Göttin mit heiligen Gänsen (Hamsas), die für die Illusion stehen, dass es sich bei dem Tempel um einen fliegenden Palast handelt. Die Basis der Ranken links und rechts bilden Unterteile eines Löwenkörpers.

Vorhalle (Mandapa) zum zentralen Turmheiligtum von der Seite. Wächterfiguren an den Wänden. An den Treppenaufgängen zum Podest knien tierköpfige Wächterstatuen. Die Zugänge zum Heiligtum werden im Inneren des Tempels immer kleiner. Diese hier sind nur noch etwas über 1 m hoch. Priester konnten das Allerheiligste nur gebückt betreten.

Simha, vierarmiger Löwe.

Vielköpfige Nagaschlangen, die aus dem Maul von Seeungeheuern (Makaras) auftauchen.

Östliches Tympanon der südlichen Bibliothek. Ravana, der Dämon mit tausend Köpfen und Armen, schüttelt den Berg Kailasa, der Wohnort Shivas. Dieser sitzt ungerührt mit Uma auf seinem Schoss auf dem Berggipfel.

Libelle (männliche Fulvous Waldskimmer Libelle) beim Wassergraben.

Kleines Mädchen

Rückfahrt nach Angkor, vorbei an typischen Pfahlbauten.

- Ta Prohm: post-angkorianische Periode, Stil von Bayon (1177-1230). Erbauer König Jayavarman VII. (1181-1219). Erbaut Ende des 12. Jahrhunderts bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts. Dieser interessanteste und bedeutendste der Khmer-Könige bestieg erst mit fast 60 den Thron, nachdem er die feindlichen Cham verjagt hatte. Das Gottkönigtum, der Khmer-Kultur, welches sich auf den Hinduismus, vor allem den Shiva-Kult stützt, war am Zugrundegehen. Das Volk hatte sich vielfach bereits dem Buddhismus zugewandt und verlor seinen Glauben an die Unfehlbarkeit des vergöttlichten Königs. Der Buddhist Jayavarman VII. versuchte das Gottkönigtum und damit sein Reich zu retten. Er baute in fieberhafter Eile die zerstörten Tempel wieder auf.

Jayavarman VII. ließ diesen Kloster-Tempel als Wohnsitz für seine Mutter errichten. Sie wurde als Prajnaparamita vergöttlicht. Nach der Fertigstellung wurden in den Heiligtümern 260 Götter und Göttinnen verehrt. Die Weihung des Tempels erfolgte 1186 zu Ehren von Prajnaparamita, dem buddhistischen Konzept der „Perfektion der Weisheit“. Wie viele der Tempelanlagen in Angkor ist Ta Prohm damit ein Beispiel für den Synkretismus (Vermischung von Religionen und religiösen Gebräuchen) der damaligen Khmer-Bevölkerung. Wie überall in Angkor waren aus Stein gebaute Gebäude religiösen Zwecken vorbehalten. Die Menschen, auch der König, lebten in Häusern aus Holz. Das ist auch der Grund, weshalb nur die Tempelanlagen die Jahrhunderte überstanden, während alle weltlichen Gebäude dem tropisch-feuchten Klima zum Opfer fielen.

Ein Lateritwall umgibt ein Gelände von 1000 x 700 m. Zum Kloster und Haushalt der Königin-Mutter gehörten 18 Hohepriester, 2740 Mönche, sowie 2232 andere Bewohner, darunter 615 Tänzer. Insgesamt waren 66 625 Männer und Frauen aus den umliegenden Dörfern mit dem Dienst für das Kloster befasst.. Inschriften besagen ebenso, dass dieses Tempelkloster 102 Hospitäler betreute.

Kaum ein anderer Tempel lässt die Üppigkeit und zerstörerische Kraft der tropischen Vegetation so deutlich werden. Die französischen Entdecker ließen die Baumriesen und ihr Wurzelwerk stehen. Inzwischen mussten einige der Würgefeigen gefällt werden, um den Tempel zu retten. Blick auf den westlichen Gopura (IV), der heute als Eingang fungiert. Der Haupteingang des Klosters lag früher auf der östlichen Seite und ist heute der Ausgang.

Die älteren Teile weisen sorgfältige Bearbeitung und zahlreiches Baudekor auf. Die späteren Teile sind flüchtige Spätwerke des Königs, die Eile und Hast belegen, mit denen der König seine Bauvorhaben vorantrieb. Er hat mehr Tempel geschaffen, als alle Herrscher vor ihm zusammen. Da die Steinbrüche erschöpft waren, musste er sich mit Steinen geringerer Qualität zufrieden geben und verwandte auch Steine zerstörter Tempel, ein in der indischen Tradition undenkbares Verfahren.

Detail vom westlichen Gopura IV. Flachrelief mit Szene aus dem Leben Buddhas. Oben wringt die Erdgöttin Bhumidevi ihr Haar aus und spült mit dem Wasser die Dämonenarmee davon.

Im unteren Bereich der Tempelmauern sind Flachreliefs von menschlichen Figuren.

Hier sieht man einen zum Schutz des Tempels abgesägten Baum. Die Orientierung fällt in diesem Tempel-Kloster sehr schwer. Es ist ein Labyrinth aus Gängen, Galerien, Pavillons und Hallen, da er als Kloster für sehr viele Menschen konzipiert wurde.

An der Innenseite der den inneren Bereich umfassenden Mauer lagen ca. 100 Mönchszellen.

Relief einer Göttin, erkennbar an Diadem und göttlichem Haarknoten.

Reliefs. Typisch für den Stil während der Regierungszeit von Jayavarman VII. sind die zahlreichen betenden Figuren, die die Freiflächen auf den Wänden ausfüllen.

Riesige Würgefeigen scheinen den Tempel zusammen zu halten. Unvergessen Angelina Jolie, die als Lara Croft in den 2001 gedrehten Tomb Raider Filmen zwischen den Gemäuern des Ta Prohm auf der Suche nach einem verschollenen Relikt ist. Durch die Verfilmung des Computerspiels ist der Ta Prohm in den Fokus weltweiten Interesses geraten, was ihm auch häufig den Namen „Tomb Raider Tempel“ einhandelt.

Ein Labyrinth aus Gängen, Höfen und Hallen. Hier ein Gebäude mit kreuzförmigen Grundriss.

Innere Umfassungsmauer mit Säulengalerien. Dem symmetrischen Zeitgeschmack entsprechend, haben die quadratischen Säulen oben und unten eine identische Verzierung.

Fenster mit Göttin und floralen Flachreliefs. Hier kann man gut erkennen, dass nach dem Tode Jayavarmans VII., die buddhistischen Motive von Brahmanen entfernt wurden.

Überdachte Galerie

Einer der stark zerstörten Türme.

Man läuft zum Teil auf Holzstegen, um sich überhaupt einen Weg durch die Trümmer bahnen zu können. Die Restauratoren und Architekten der Écolde française d’Extrême-Orient, die ersten, die in der Neuzeit begannen, die Tempel zu restaurieren, beschlossen, einen Tempel in Angkor in dem Zustand zu belassen, in dem sie ihn vorfanden. Die Wahl fiel auf Ta Prohm. Die Vegetation und die herabgefallenen Mauersteine wurden nur soweit entfernt und gesichert, dass es Besuchern möglich ist, die Anlage zu begehen.

Der im Osten liegenden Hof mit zahlreichen kleineren Gebäuden.

Würgefeige

Wir nähern uns auf der Ost-West-Achse dem ursprünglichen Haupteingang im Osten, der jetzt Ausgang ist.

Rechts die zweite Umfassungsmauer .

Fast 2 m hohe Baumwurzeln.

Gebäude mit kreuzförmigem Grundriss.

Überall an den Gebäuden Flachreliefs und Scheinfenster.

Blick von innen auf die zweite Umfassungsmauer.

Flachreliefs

Blick von innen auf die Umfassungsmauer mit zahlreichen zum Teil zerstörten Scheinfenstern.

Scheinfenster und Devatas = Göttinnen mit Sarong und filigranem Kopfschmuck, der von dem hohen Standard der Goldschmiedekunst im Khmer-Reich zeugt.

Devata mit reichem Schmuck. Schwere Ohrringe ziehen die Ohrläppchen lang. Über dem Diadem die kunstvolle, wahrscheinlich aus Filigran gefertigte Rosettenkrone. Die Kleidung und der Schmuck wird bei den Apsara-Tänzen kopiert.

Tänzerinnen und betende Gestalten. Die Buddhafigur wurde auch hier entfernt.

Eine Devata mit einer Blütenknospe in der Hand.

Riesige Würgefeige.

Bei der Scheintür rechts, sieht man, wie in der Spätzeit von Jayavarman VII. aus Zeitgründen die Dekoration reduziert wurde. Hier ist nur noch in der Mitte eine Verzierung angedeutet.

Devata

Hof mit einzelnen Gebäuden.

Einer der kleinen Einzeltempel.

Seit Jahrtausenden werden in Kambodscha die Geister der Natur verehrt. Ähnlich wie in Thailand, werden auch alte Bäume verehrt.

Reste der steinernen Terrassen, auf denen die Tempelgebäude standen.

Östlicher Eingangspavillon (Gopura), der ehemaliger Haupteingang, mit kreuzförmigem Grundriss.

Gepflasterte Weg, der von Nagaschlangen begrenzt wird.

Detail mit dem charakteristische Motiv des Garuda, der eine dreiköpfige Kobra reitet. Dieses Motiv bildete im 12./13. Jahrhundert das Ende der Naga-Balustraden.

Durchgang durch die äußere Mauer aus Laterit.Ein Orchester von Mienenopfern an dem Weg vom östlichen Eingangspavillon zum äußersten östlichen Eingang. Hier hat sich der Dschungel den Bereich wiedergeholt, in dem früher eine eigene kleine Stadt stand mit über 12.000 Einwohnern.

Der östlichste Eingangspavillon mit einem Gesichtsturm, der wahrscheinlich Jayavarman VII. zeigt.

Buddhastatue. Seit 1989 ist der Buddhismus wieder Staatsreligion. Der Buddhismus hatte bis 1975 einen hohen Anteil an der Volksbildung. Aber die Verluste, die die Mönchsorden während der Herrschaft der Roten Khmer erlitten, sind noch nicht verschmerzt. Von 60.000 Mönchen 1975 haben nur etwa 500 überlebt. - Angkor Wat: UNESCO Weltkulturerbe. Im 10. Jahrhundert kam das Khmer-Reich zu großem Reichtum. Durch unter König Yasovarman I. (gest. 910) angelegten, augeklügelten Bewässerungsanlagen, konnte mehrmals im Jahr Reis geerntet werden. Diese Nahrungsüberschüsse führten zu der Möglichkeit große Städte und prächtige Tempelanlagen zu errichten. 1113 bestieg König Suryavarman II. (ca. 1095- ca. 1150) den Thron. Er baute die Macht Angkors, was damals Kambuja genannt wurde, weiter aus. Kriege gegen die benachten Cham, gegen die Dai Viet (aus dem heutiges Vietnam) und das Mon-Königreich auf dem Gebiet des heutigen Thailand vergrößerten sein Reich. Er baute neue Tempelanlagen in Angkor, unter anderem das Angkor Wat. Die Anlage wurde als Staatstempel des Königs im südöstlichen Teil der schon früher errichteten Hauptstadt Yasodharapura erbaut und diente der Verehrung Vishnus. Es gibt auch Hinweise, wie etwa die ungewöhnliche Ausrichtung Angkor Wats nach Westen, der Himmelsrichtung des Todesgottes Yama, die dafür sprechen, dass es eventuell auch der Totentempel Suryavarman II. war. Der weite Platz vor Angkor Wat.

Großartigstes Bauwerk der Khmer-Architektur. Es vereinigt indische und hinterindische Kultur und Bauerfahrung zu einem der schönsten Monumente der Welt. Es handelt sich um einen der größten Sakralbauten der Welt. Von allen vier Seiten wurde gleichzeitig begonnen zu bauen. Es wurde in nur 40 Jahren errichtet. Über den Zweck des Angkor Wat ist man sich bis heute nicht ganz einig. Es handelt sich zweifelsfrei um einen Sakralbau, denn alle anderen Gebäude, selbst die Königspaläste wurden aus Holz gefertigt. Der Haupteingang der Khmer-Tempel war immer gen Osten gerichtet, wie wir bisher gesehen haben. Der Eingang des Angkor Wat ist aber nach Westen gerichtet, der Richtung der Totentempel. Es gibt Hinweise, die auf ein Mausoleum oder eine posthume Verehrungsstätte des Königs schließen lassen. Der Bau ist Vishnu gewidmet, König Suriyavarman II. war Vishnuit. Ein schwer widerlegbarer Beweis, dass das Angkor Wat als königliches Mausoleum errichtet wurde, ist die Tatsache, dass der Betrachter, um den Ablauf der Handlungen auf den Reliefs zu verstehen, den Rundgang um den Tempel gegen den Uhrzeigersinn absolvieren muss. Göttertempel in Asien müssen dagegen in Asien in Uhrzeigerrichtung umwandelt werden.

Die Anlage bildet ein Rechteck von 1500 x 1300 m. Ein breiter Graben umgibt den Tempelbezirk, die einen Zugang zum Siem Reap Fluss hat. Auch hier wieder die Vorstellung des Tempelberges als Götterberg Meru inmitten des Weltenmeeres.

Nur von Westen führt ein 220 m langer Damm zum prächtigen Haupteingang. Er wurde mehr als ein Jahrhundert später erbaut. Von den Löwen und der Naga-Balustrade, die den Damm säumen, blieben nur Reste.

Auf der Mitte des Dammes weites sich der Weg zu einer Terrasse. Im Hintergrund, rechts und links vom Eingang halbgewölbte, gedeckte Kolonnaden. In der Mitte Elefantentore, die einzigen Zugänge für Tiere und Wagen.

Kambodschanisches Brautpaar vor den Kolonnaden.

Haupteingang (Gopura) insgesamt 230 m breit, bekrönt von 3 Turmresten. Hier der Mittlere.

Nagaschlange: Schlangenleiber mit 7-köpfiger gespreizter Haube richten sich rechts und links vom Eingang auf. Die mehrköpfige Kobra, das Symbol der Schlangenkönigin Naga aus vorhinduistischen Kulten, 1000-fach in der Khmer-Kunst verwendet.

Hochzeitsgesellschaft am Kanal vor dem Angkor Wat.

Nahezu alle Flächen sind mit üppigen Flachreliefs ausgestattet.

Flachrelief mit einer von hunderten von Apsaras, den halbgöttlichen Tänzerinnen.

Fries mit Apsaras.

Statue des Vishnu, mehrfach restauriert. Mit großer Wahrscheinlichkeit stand er früher im zentralen Heiligtum.

Rückseite des zentralen Eingangspavillons (Gopura).

Der riesige erste Hof, in weiter Ferne die Silhouette der von 5 Türmen gekrönten Tempelpyramide, das Wappen auf der Flagge der heutigen Volksrepublik Kampuchea. Steht man zentral, sieht man nur 3 Türme. Dies was das Wappen während der Terrorherrschaft der Roten Khmer. Eine 350 m lange, 9.5 m breite Prozessionsstraße führt zum nächsten Eingang. Der Tempelberg befindet sich nicht im Zentrum, sondern ist nach hinten, hier also Osten zurückversetzt, ein Effekt, den schon die alten Griechen verwendet haben. Danach kommt ein Bauwerk zur vollen Wirkung, wenn die Entfernung des Betrachters die doppelte Breite des Objektes ausmacht. Die 350 m Weg entsprechen also der zweifachen Breite der Westfassade des Angkor. Auf der halben Entfernung liegen rechts und links kleine Gebäude, Bibliotheken genannt.

Die berühmten Apsaras (halbgöttliche Tänzerinnen) von Angkor. Hohe filigranartige Kronen und komplizierte Frisuren zieren ihren Kopf. Das entrückte, geheimnisvolle Lächeln wird das „Lächeln von Angkor“ genannt. Das Gewand der Tänzerinnen besteht aus einem langen Stück Stoff, welches so drapiet wird, dass ein langes Ende über dem Handgelenk hängt und das andere gefaltet am Oberschenkel herabfällt. Mehr als 2000 Göttinnen (Devatas) oder Tänzerinnen (Apsaras) bedecken die Wände des Angkor Wat.

Die Figuren sind so fein bearbeitet, dass man sogar den kostbaren Schmuck und die Muster auf dem Sarong erkennen kann. Schwere Ohrringe ziehen die Ohrläppchen in die Länge. Die Figur der Mädchen entspricht dem aus Indien herübergekommenen Schönheitsideal, mit hohen, eng zusammenstehenden Brüsten. Die Gesichtsform entspricht kambodschanischen Merkmalen, quadratische Gesichter mit großen Augen und vollen Lippen.

Blick auf eines der Bibliothek genannten Gebäude, deren wirkliche Funktion bis heute unbekannt ist. Es wäre denkbar, dass sie erst von den Mönchen gebaut wurden, die Angkor im 15. Jahrhundert bewohnt haben.

Die zweite, zum Teil rekonstruierte Bibliothek.

Wir nähern uns dem Hauptheiligtum.

Rechts und links von der Prozessionsstraße liegen hinter den Bibliotheken rechteckige Wasserbecken.

Hier kann man alle fünf Türme von Angkor Wat gut sehen. Der Hauptturm hat eine Gesamthöhe von 65 m und ist damit etwa so hoch wie die Kathedrale Notre Dame in Paris, die etwa zur gleichen Zeit errichtet wurde.

Stand mit Andenken, Gemälden, Skulpturen und Anderem.

In den halbgewölbten Säulengängen, die den Inneren Bereich des Angkor Wat umgeben, sind phantastische Reliefs zu sehen. Die West- und Ost-Seite ist 49 m, Nord- und Süd-Seite mit 100 m Reliefs verziert, die in etwa 2,85 Meter hoch sind. Von unterschiedlichen Bildhauern und Arbeitsgruppen gebildet, haben sie durchaus unterschiedliche Qualität. Wir wenden uns auf der Westseite zuerst nach links, also nach Norden. Szene aus dem Epos „Ramayana“ Westgalerie, nördlicher Teil, Schlacht von Lanka. Affenarmee.

Schlacht von Lanka mit Pferdewagen.

Schlacht von Lanka. Der vergöttlichte Prinz Rama, eine Inkarnation von Vishnu, auf einem Pferd reitend, befreit mit Hilfe einer Affenarmee seine Gemahlin Sita aus der Gewalt des Dämonenkönigs Ravana. Rama gilt als Prototyp des perfekten Königs .

Schlacht von Lanka mit Pferdewagen.

Schlacht von Lanka mit Löwen.

Schlacht von Lanka mit von Löwen gezogenem Streitwagen.

Schlacht von Lanka, Rama mit Pfeil und Bogen steht auf den Schultern des Affenkönigs Hanuman. Die Hervorhebung der für eine Szene bedeutsamen Personen erfolgt, indem sie größer dargestellt werden.

Schlacht von Lanka, hier der 20-armige Dämonenkönig Ravana, auf einem Streitwagen, gezogen von Löwen.

Blick auf die Ehrenterrasse vor dem westlichen Eingang mit rastendem Mönch.

Durchblick durch den Eingangspavillon an der Westseite.

Wir wenden uns jetzt vom Haupteingang nach rechts, also nach Süden und umkreisen das Angkor Wat im Gegenuhrzeigersinn. Wie eingangs gesagt, ist die Abfolge der Flachreliefs auf diese Richtung der Umrundung ausgerichtet. Rechts vom Haupteingang werden Szenen aus dem Mahabharata-Epos der indischen Vishnu-Mythologie dargestellt. Zur Erinnerung, der Angkor Wat ist Vishnu geweiht. Schlacht von Kurukshetra, eine Schlacht, die das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherstellen soll. Mehrere Pferdewagen.

Kriegselefant in der Schlacht von Kurukshetra.

Reliefs in der südwestlichen Ecke mit sitzenden Figuren.

Westlicher Abschnitt der Südgalerie mit Szenen aus der Khmer-Geschichte. Hier thront König Suriyavarman II., der Erbauer des Angkor Wat, auf einem niedrigen Thron, umgeben von einer Naga-Balustrade. Wegen seines Ranges ist er größer dargestellt als die anderen Figuren. Er gibt seinen Dienern Anweisung zum Sammeln der Truppen. Über den König werden Schirme gehalten, ein Zeichen seiner Würde.

Prozession der Prinzessinnen und Hofdamen unterhalb des Thrones. Gut zu erkennen eine Prinzessin in einer Sänfte.

Parade der Armee des Königs mit 20 Offizieren auf Kriegselefanten. Auf dem 12. Elefanten der König selbst, zu erkennen an den 15 Ehrenschirmen. Er trägt einen konischen Haarknoten, auf dem das Diadem thront. In der Hand ein Schwert mit geschnitztem Griff, wie es noch heute in Kambodscha bekannt ist.

Die marschierenden Soldaten sind an ihrer Kleidung jeweils als Kontingente aus verschiedenen Regionen des Khmer-Reiches zu erkennen. Diese tragen Helme, die teilweise Tierköpfen ähneln.

Offiziere der königlichen Armee auf Pferden.

Der Kommandeur der siamesischen Söldner, auf einem Elefanten reitend, bildet den Anfang der Truppenparade.

Östlicher Abschnitt der Südgalerie mit Darstellungen von Himmel und Hölle und dem Jüngsten Gericht.

Manche Darstellungen der Strafen erinnern an mittelalterliche europäische Abbildungen. Dämonen schleppen die Verdammten zu ihrer Bestrafung, Höllenhunde und wilde Tiere fallen über sie her.

Der Himmel ist zum Teil über den Höllendarstellungen angeordnet. Er stellt sich dar als Folge von Palästen, in denen nicht besonders viel passiert. Der Himmel ist, wie man sieht bevölkert von zahlreichen Apsaras.

Die beiden Helfer des Gottes der Unterwelt Yama sind Dharma und Shitragupta. Sie sind umgeben von Toten, die auf ihren Richterspruch warten.

Es gibt 32 Arten von Höllen, hier die Hölle Maharaurava, in der die Opfer in Rahmen festgebunden sind und Nägel in ihren ganzen Körper getrieben werden.

Südlicher Abschnitt der östlichen Galerie, das Kirnen des Milchsees. Die 50 m langes Szene ist eines der beliebtesten und am häufigsten dargestellten Motive aus dem Ramayana-Epos in Angkor. Götter (Devas) und Dämonen (Asuras) gewinnen auf diese Art den Trank der Unsterblichkeit (Amrita). Sie haben sich die Schlange Vasouki zu Hilfe genommen, und sie um den Berg Mandara (Meru), der auf einer Schildkröte ruht, geschlungen. Hier links halten die Dämonen (Asuras) den Kopf der Schlange, hier Dämonenkönig Ravana.

Seit 1000 Jahren wird der Milchsee gekirnt und dabei eine große Unruhe unter dem Seegetier, Fische, Krokodile, hervorgerufen.

Dämonen (Asuras) mit runden, weit aufgerissenen Augen, mürrischen Gesichtern und kammartigen Helmen.

Seegetier, Fische, Krokodile.

Schildkröte mit dem Berg Mandara (Meru), auf dem der 4-armige Vishnu thront. Über im steigen Apsaras auf. Außerdem sieht man über im Indra, die hilft die Bergspitze im Gleichgewicht zu halten.

Auf der anderen Seite die Götter (Devas) mit Mandelaugen und hohem Haaraufbau.

Das Ende der Schlange Vasouki hält der Affenkönig Hanuman. Übrigens ist die Gegenwart von Ravana und Hanuman nicht aus dem indischen Originalepos Ramayana, sondern eine Kombination mit einer alten Khmer-Legende.

Blick auf die östliche Galerien, davor einige rastende Mönche auf der Terrasse einer der Bibliotheken.

Unvollendetes Relief. Hier kann man gut die Entstehung eines Reliefs von einer Göttin nachvollziehen.

Blick auf den Tempelberg, dessen fünf Türme und verbindende Säulengalerien im Prinzip auf einer dreistufigen Pyramide liegen. Die 1. Stufe ist 4 m hoch, 200 x 180 m an der Basis. Die 2. Stufe 6 m hoch, bei 115 x 100 m. 3. Stufe 13 m hoch mit 60 x 60 m. Hier kann man gut das typische Khmer-Stilelement der Balusterfenster sehen. Sie bestehen aus 7 gedrehten Säulchen oder Pfeilern, auf denen die gewölbten Halbdächer ruhen. Davor rastende Mönche.

Beginn des steilen Aufstiegs. Blick in den Innenhof.

Unser kambodschanischer Führer und Mönche.

Apsaras, zum Teil mit Lotosblüten.

Devatas (Göttinnen) mit kunstvollen Frisuren und ringförmigen Trinkgefäßen. Jede der Figuren ist individuell gestaltet.

Apsaras mit Lotosblüte und aufwendigem Kopfputz.

Blick auf einen der Türme. Der obere Teil des Tempelberges besteht aus einem gleichschenkligen Kreuz aus Säulengängen, welche den Hauptturm tragen, vier Terrassen bildend und von einem nahezu quadratischen Säulengang umgeben.

Eine der Terrassen mit den Säulengängen.

Üppige Verzierungen an den Giebeln, hier der vierarmige Vishnu.

Apsaras

Devata mit einem dritten Auge auf der Stirn, umgeben von Blütenrispen und mit kostbarem Schmuck.

Eine Devata und eine Apsara daneben.

Das heutige Innere des Hauptturms. Früher stand hier eine Statue Vishnus, die heute nahe dem Eingang aufgestellt wurde.

Apsaras. Feuchtigkeitsschäden haben leider die Füße der Tänzerinnen zerstört.

Blick auf den Hauptturm.

Flächendeckende feinste Bildhauerarbeiten.

Friese mit tanzenden Apsaras.

Blick von oben auf eine, der auf einer kleinen Terrassen stehenden „Bibliotheken“.

Apsaras.

Die einzige halsbrecherische Treppe mit Handlauf, die das 2. und 3. Niveau verbindet befindet sich an der Südseite des Tempelberges.

Devatas, auch hier mit zum Teil durch Feuchtigkeit zerstörten Füßen.

Apsaras, jede etwas anders gestaltet.

Apsaras, wie gesagt ca. 2000 Apsaras und Devatas schmücken den Angkor Wat.

Einer der zahllosen Wandelgänge, Licht und Schatten durch die typischen Balusterfenster gestaltet.

Buddha-Statuen aus späterer Zeit, als der Angkor Wat als buddhistisches Kloster genutzt wurde. Sie stehen im südlichen Säulengang des kreuzförmigen Klosters, welches sich zwischen dem westlichen Eingang zum inneren Bereich des Tempels und dem 3. Niveau mit den 5 Tempeltürmen befindet.

Buddha-Statuen

Einer der vier Innenhöfe des kreuzförmien Klosters mit je einem großen Wasserbecken.

Der Bereich des kreuzförmigen Klosters war über Jahrhunderte eine buddhistische Pilgerstätte und wurde „Halle der 1000 Buddhas“ genannt. In den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts, wurden viele aus Sicherheitsgründen entfernt, andere wurden während der Herrschaft der Roten Khmer zerstört.

Kreuzförmiges Kloster

Wir verlassen den inneren Bereich wieder durch den westlichen Eingangspavillon.

Blick zurück mit koreanischen Nonnen, von der kreuzförmigen Ehrenterrasse aus.

Neben der dem Westeingang vorgelagerten Ehrenterrasse.

Stufen von der Ehrenterrasse hinunter zur Prozessionsstraße.

Eines der typischen Merkmale der Khmerkunst ist die Darstellung von Löwen, obwohl diese nie in Kambodscha existiert haben.

Buddhistische Mönche und asiatische Touristen.

Hier kann man gut die stark in Mitleidenschaft gezogenen gemauerten Stufen erkennen, die die Uferbefestigungen des den Angkor Wat umgebenden Grabens bilden. Der Graben ist, durch einen Kanal mit dem Siem Reap-Fluss verbunden.

Einer der etwas plump wirkenden Löwen von hinten. - Direkt nördlich des Angkor Wat liegt die sogenannte Strasse der Riesen, die zum Südtor des Bayon-Tempels führt. Er liegt in der geographischen Mitte der Stadt Angkor Thom. Obwohl sich Angkor Thom mit der Stadt von König Udayadityavarman II. (gest.1066) deckt, stammen zahlreiche Gebäude und Mauern aus dem 12. Jahrhundert. Jayavarman VII. hat große Teile der Stadt überbaut. Die Strasse der Riesen führt auf Dämmen über einen Graben, der die Stadt an allen Seiten umgibt. Das 20 m hohe Südtor trägt 3 m hohe Gesichter, die in alle vier Himmelsrichtungen blicken. Den 100 m breiten Wassergraben mit eingerechnet, bedeckt Angkor Thom eine Fläche von 9 km². Ein Großteil ist heute von Wald und Gebüsch bedeckt. Über 100.000 Menschen lebten damals hier in ziegel- oder strohgedeckten Häusern. Heute kann man sich dies nur schwerlich vorstellen, aber es gibt zeitgenössische Reiseberichte chinesischer Reisender, die dies belegen. Die Strasse der Riesen stellt das beliebte Motiv des Kirnen des Milchozeans zur Gewinnung des Unsterblichkeitstranks dar. Rechts sitzen 54 Dämonen, links 54 Götter mit der riesenhaften Schlange Vasuki auf ihren Knien. Der Schlangenkörper umgibt den ganzen, hinter dem Tor liegenden Bayon-Tempel, der hier als Quirlstock fungiert. Der Buddhist Jayavarman VII, baute entsprechend dem Kosmos-Bild im Hinduepos Ramayama, seine Stadt als Mittelpunkt des Universums.

Kopf der Schlange Vasuki, gehalten von einem Gott.

Wie schon im Angkor Wat, werden die Götter (Devas) mit geschlossenen Augen, hohem Haarknoten und einer Art Diadem dargestellt.

Einer der Dämonen (Asuras), dargestellt mit weit aufgerissenen Augen.

Der 100 m breite Graben um die Stadt, bildet zusammen mit der zum Teil 8 m hohen Mauer aus Laterit die Stadtbefestigung. Es war der Versuch Jayavarmans VII., die Stadt vor den Angriffen der Cham zu schützen. Die Cham waren ein indisiertes Volk aus dem heutigen Zentral-Vietnam, die sich für vorangegangene Überfälle und die Besetzung ihres Reiches durch die Khmer zu rächen versuchten.

Einer der Dämonen.

Das Südtor mit dem 3 m hohen Gesicht des Bodhisattvas Avalokiteshvara, der die Gesichtszüge von König Jayavarman VII. trägt. Er sah sich als Reinkarnation dieses Bodhisattvas und diese Gesichtertürme sind ein typisches Merkmal der Architektur aus seiner Zeit.

Einer der Götter (Devas).

Blüten an einem Baum.

Hier kann man gut erkennen, wie die Dämonen den langen Körper der Riesenschlage halten, um den Milchozean zu kirnen.

Gott Indra auf seinem dreiköpfigen Elefanten, der Lotosblüten mit seinem Rüssel pflückt.

Das Südtor mit dem Gesichterurm. Oberhalb von Indra sind zahlreiche weibliche Gestalten und die Nagaschlange zu erkennen.

Südtor - Bayon-Tempel: Der Bayon-Tempel ist neben dem Angkor Wat die bekannteste und eindrucksvollste Tempelanlage in Angkor. Er ist vor allem berühmt wegen seiner Türme mit meterhohen, aus Stein gemeißelten Gesichtern. Seit 1992 auf der UNESCO Weltkulturerbeliste. Erbauer Jayavarrman VII. (ca. 1181 – ca. 1219). Vielleicht wurde er auf den Grundmauern eines älteren Tempels errichtet. Seit dem 15. Jahrhundert, als das Reich der Khmer vom aufstrebenden Thai-Königreich Ayutthaya besiegt und Angkor verlassen worden war, geriet auch Angkor Thom und damit der Bayon weitgehend in Vergessenheit. Zwar war das Gebiet von Angkor auch weiterhin bewohnt und wurde landwirtschaftlich genutzt, die meisten Tempel außer dem Angkor Wat wurden aber kaum mehr besucht und vom tropischen Wald überwuchert. Erst seit den späten 1980er Jahren, nach dem Ende der Herrschaft der Roten Khmer und der vietnamesischen Besatzung, wurde der Bayon, wie die anderen Tempelanlagen in Angkor, wieder weitgehend restauriert.

Thematik und Baukonzept wurden während des Baus mehrfach verändert. Als der Bayon entstand, hatte der Hinduismus-Shivaismus, die Idee des Gottkönigtums, seine Bedeutung verloren. Jayavarman VII. suchte die bedrohte Königsmacht neu zu begründen, gestützt auf den Mahayana-Buddhismus. Der Bayon demonstriert eine neue Idee der Apotheose, er wurde zu einer „Manifestation des Gottesbegriffes“. Im Gegensatz zu anderen Tempeln in Angkor, ist er nicht von einer Mauer umgeben, sondern von offenen Säulengängen. Der Tempelberg ist eine dreistufige Pyramide mit dem Eingang nach Osten.

Dem Eingang vorgelagerte Terrasse mit Naga-Balustrade und Löwen.

Detail

Terrasse vor dem östlichen Eingangspavillon (Gopura).

Links hinter der den Tempelberg umgebenden äußeren Säulengalerie kann man die Ruine der südlichen Bibliothek erkennen. Die Wände der unteren doppelten Säulengalerie sind reich mit Basreliefs geschmückt. Diese sind zu Lebzeiten des Königs zwar nur teilweise fertiggestellt worden, sind von geringerer künstlerischer Qualität, als im Angkor Wat, sind aber von hoher historischer Bedeutung.

Kleiner liegender Buddha und ein kambodschanisches Mädchen.

Durchgang mit Apsaras über dem Türsturz.

Im Mittelpunkt der Reliefszenen stehen der König und seine Kriegszüge. Aber die Künstler müssen mehr Freiheiten besessen haben, denn am Rand der Siegesparaden und Palastmotive stellen sie das Alltagsleben der Khmer dar. Diese Reliefs stammen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Die Reliefs sind 3 m hoch und jede thematische Sektion 35 m lang. Wir wenden uns nach Süden, also nach links. Die Armee Jayavarmans VII. marschiert in den Krieg gegen die Cham. Die meisten Soldaten sind mit Speeren und Schilden bewaffnet. Die Kommandanten reiten Kriegselefanten, über ihnen Sonnenschirme, deren Anzahl Rückschlüsse auf die Bedeutung der Person zulässt. Im Nacken des Elefanten reitet der Kornak mit Haken und Rundschild.

Immer wieder geben Durchbrüche den Blick auf das Zentralheiligtum frei. Aus dem inneren Hof erhebt sich die Pyramide mit ursprünglich 54 Gesichtstürmen, von denen 37 erhalten blieben. Von jedem Turm blicken 3-4,5 m hohe Gesichter in die vier Himmelsrichtungen. Es ist das Gesicht Bodhisattvas Lokiteshvaras mit den Zügen von Jayavarman VII. Die Basis der Pyramide misst 160 x 140 m.

Reliefszene mit Soldaten die Bärte tragen, Haarknoten und gemusterte Tuniken, die sie sehr chinesisch aussehen lassen. Auch sie tragen Speer und Schild.

Standarten und Hoheitszeichen werden den jeweiligen Truppenkontingenten vorausgetragen. Hier einfache Soldaten mit Lendenschurz und einer Kordel um den Brustkorb. Links kann man Musikanten erkennen. Eine kleine Person schlägt einen Gong.

In den Armeetross reihen sich Ochsenkarren ein, so wie es sie noch heute gibt.

Unter dem nächsten Ochsenkarren läuft ein Ferkel, die Bäume werden von Vögeln und Affen bevölkert. Der Karren ist so schwer beladen, dass der Fuhrmann schieben muss. Hinter ihm läuft eine Frau mit ihrem Kind auf der Hüfte und einer Last auf dem Kopf. Zu ihren Füßen hinter ihr, bläst ein Mann auf dem Boden in das Feuer unter einem irdenen Topf.

Apsaras und Musiker (ggf. Detail des Büffelopfers am südlichen Abschnitt der Westseite).

Südliche Galerie: Reliefszenen mit Seekrieg zwischen Khmer und Cham auf dem Tonle Sap und darunter Alltagsszenen.

Ein Boot der Cham, es treiben bereits Leichen im Wasser. Unten eine Jagdszene und ein Rind mit Kalb.

Kampfgetümmel. Auf die Toten und Verletztem im Wasser stürzen sich die Krokodile. Schon damals wurden Enterhaken verwendet, wie man in der Mitte sehen kann.

Durchblick Durchblick in den Innenhof.

Die Alltagsszenen gehören zu den interessantesten aller Reliefs der Khmer. Rechts kann man einen Hahnenkampf sehen, links kauft eine Frau Früchte, die die Marktfrau abwiegt. Unter dem Pavillon bereitet eine Frau einen Fisch für das Essen vor.

Eventuell Kampf zwischen Ebern, die noch von 2 Männern an Stricken gehalten werden.

Eines der zwei dargestellten Kriegsschiffe der Cham auf dem Tonle Sap mit Seegetier. Die Cham sind eine heute noch existierende ethnische Minderheit islamischen Glaubens. Damals war es ein indisiertes Volk aus Zentral-Vietnam, welches sich für die vorangegangenen Überfälle und zeitweise Besetzung ihres Reiches zu rächen suchten. 1177-1181 eroberten und besetzten sie Angkor. Die Khmer-Könige vertrieben sie zwar wieder, aber der Glaube in die Unfehlbarkeit der Khmer-Göttkönige war erschüttert. Der Buddhismus war zur Religion des Landes geworden.

Kriegsschiff der Cham. Die Körper toter Khmer treiben im Wasser.

Wieder ein Durchblick auf das Zentralheiligtum mit den Gesichtertürmen.

Einer der Gesichtertürme.

Flachreliefs, die durch den Bewuchs mit Flechten zum Teil schwer zu erkennen sind. Hier Apsaras, Devata und ein kleines Fenster mit Blick in das Innere.

Gesichterturm

Gesichtertürme

Detail mit einem der Gesichter

Gesichterturm

Gesichterturm

Auf der obersten Terrasse im Abendlicht, zwischen Gesichtertürmen und Balustrade mit Nagaschlange.

Nach dem Abstieg Rückweg zum Ausgang, vorbei an überwölbten Galerien.

Säulengang Richtung Ausgang.

Tanzende Apsaras zwischen Lotosblüten.

Händler am Ausgang mit Gemälden und Kühltruhe für Getränke. - Der Weg vom Bayon-Tempel Richtung ehemaligem Königspalast, vorbei an dem Eingangspavillon des Baphuon-Tempels, der mit seiner Fassade direkt auf die große Nord-Süd-Straße vor dem Königspalast weist. Rechts im Bild ahnt man den großen freien Platz vor dem Königspalast.

Baphuon-Tempel: Mitte des 11. Jahrhunderts unter König Udayadityavarman II. (gest. 1066) errichtet. Er regierte das mächtige Khmer-Reich in den Jahren 1050–1066. Der Tempel wurde zu Ehren des Hindu-Gottes Shiva erbaut. Dieser Tempel war der Mittelpunkt der Stadt zu dieser Zeit. Leider wurde er von allen Tempeln in Angkor am schlechtesten gebaut und ist daher sehr schlecht erhalten.

Wasserbecken.

Ein 200 m langer, auf Säulen ruhender Weg führt zu der Pyramide, die einst mehr als 50 m hoch gewesen sein muss. Der Tempel war ein Shiva-Heiligtum, da Udayadityavaman II. ein überzeugter Shivait war. Der Tempel liegt direkt im Süden des ehemaligen Königspalastes.

Die dreistufige Pyramide. Der im 11. Jahrhundert übliche Einzug hölzerner Stützbalken wirkte sich ungünstig aus. Das ehemals vergoldete Kupferblech als Dach lastete schwer auf dem Gebälk. Vermutlich war der Erdhügel, der den Kern des Bauwerks bildete, nicht stabil genug, und der Tempelberg stürzte im Lauf der folgenden Jahrhunderte ein. Etwa im 15. Jahrhundert gestaltete man die Westseite der Tempelterrasse in ein 70 m langes Flachrelief eines liegenden Buddha um, wohl aus Steinen des kollabierten zentralen Turms. 1960 begann man, den mittlerweile fast komplett eingestürzten Baphuon mithilfe der Anastilosis-Methode zu rekonstruieren. Die Arbeiten wurden durch die Machtergreifung der Roten Khmer unterbrochen. Ab 1995 führte ein Team französischer Archäologen die Rekonstruktion fort.

Allein die erste Stufe der Pyramide ist 4 m hoch, 120 x 100 m die Basis. 4,30 m die zweite Stufe. - Angkor Thom, die Königsstadt: der große Platz wird auf der westlichen Seite begrenzt von den dem Palast ehemals vorgelagerten Terrassen. Die Aufbauten des Palastes waren ebenso, wie die Häuser der einfachen Menschen aus Holz gebaut und haben sich daher nicht erhalten. Alle Stein-, Laterit oder Ziegelbauten dienten religiösen Zwecken.

Blick von der Elefantenterrasse, die unter unter Jayavarman II. (um 770 – 9. Jahrhundert) erbaut wurde. Auf der 350 m langen und 14 m tiefen Terrasse, die die ehemaligen Palastgebäude nach Westen abschließt, standen nach chinesischen Reisenden des 13. Jahrhunderts Pavillons aus vergänglichem Material. Von hier aus konnte die königliche Familie Paraden und Prozessionen beiwohnen. Auf der anderen Seite des riesigen Platzes gibt es 12 Prasat Suor Prat, „Türme der Seiltänzer“ genannt und dahinter je einen nördlichen und südlichen Khleang, dessen Funktion bis heute ungeklärt ist. Insgesamt 5 von Nagaschlangen begrenzte Treppen führen auf die Terrasse.

Einer der Khleangs

Terrasse der Elefanten. Hier zwei dreiköpfige Elefanten, deren Rüssel Lotos pflücken. Dazwischen tanzende Apsaras an der ca. 3 m hohen Wand.

Flachreliefs mit Garudas.

Tanzender Gott.

Tanzende Apsaras auf Lotosblüten

Garudas und Löwen.

Jagd mit Elefanten.

Der unterste Teil der Elefantenterrasse. Auch hier wieder dreiköpfige Elefanten, die Lotos pflücken.

Flachreliefs mit Elefanten, darüber eine Balustrade mit Nagaschlangen. - Aufstieg zum Pyramidentempel Phnom Bakheng, einem auf dem Berg liegenden Tempel aus der angkorianischen Periode. Erbaut 893 unter König Yasovarman I. (835-910) als Shiva-Heiligtum. Man kann hier auch auf einem Elefanten nach oben reiten.

Buddhistischer Mönch.

Die etwa 200 x 100 m große Plattform auf dem Gipfel des Hügels ist aus dem Fels gehauen. Die fünfstufige Pyramide wurde dabei stehen gelassen. An der Basis ist sie 76 x 76 m groß und hat von der Basis bis zur obersten Stufe eine Höhe von 13 m. Interessant ist der Versuch, durch perspektivische Täuschung die Pyramide höher erscheinen zu lassen. Nach oben hin verringert sich die Höhe der Pyramidenstufen.

Die oberste Terrasse bei Sonnenuntergang mit Prasats und buddhistischen Mönchen, die dort sitzen. - Siem Reap: Markt.

Werbeplakate, unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift: „We no longer need weapons“, Propaganda für ein friedliches Kambodscha.

Laden mit Lebensmitteln und Haushaltswaren. Davor spielen Kinder schwanger sein mit einem Luftballon.

Marktstände und aufgeweichte Straßen. - Eingang zum Landminenmuseum.

An einer Holzwand befestigte verschiedenen Mienen.

Landminenmuseum. Der private Bereich der Betreiber des Museums. Terrasse mit Blick auf einen kleinen Fluss.

Landminenmuseum. Der private Bereich der Betreiber des Museums mit Kühlschrank und Dreirad.

Landminenmuseum. Eine Art Baumhaus.

Landminenmuseum. Naive Malereien mit der Darstellung der Hilfe der UNO beim Beseitigen der Landminen.

Landminenmuseum. Naive Malereien mit der Darstellung von Landminenopfern.

Landminenmuseum. Naive Malereien mit der Darstellung der Greueltaten während des Pol-Pot-Regimes. In nur drei Jahren ab 1975, schaffte er es, die Intelligenz und die Geistlichkeit aller Religionen in Kambodscha nahezu auszurotten und die Wirtschaft des Landes zu zerstören. Schätzungen sprechen von ca. 2 Millionen Toten.

Landminenmuseum. Eine gemalte Landkarte Kambodschas mit den militärischen Einsatzgebieten.

Landminenmuseum. Ganze Berge von den am häufigsten verwendeten Landminen.

Landminenmuseum. Das Land versucht sich in Vergangenheitsbewältigung. Rechts oben Pol Pot.

Landminenmuseum. Verschiedene Minen.

Landminenmuseum. Kambodschanischer Mann mit seinem Baby. Er selber ist Landminenopfer, ein Unterschenkel fehlt.

Landminenmuseum. - Siem Reap:

Hütte am Straßenrand.

Laden mit Haushaltswaren und Lebensmitteln. - Killing Fields: ein Massengrab aus der Zeit der Herrschaft der Roten Khmer, in einem Tempel. Hinter den Glasscheiben kann man die menschlichen Gebeine erahnen.

Eine Totenfeier. Im Buddhismus ist weiß die Farbe der Trauer.

Mönche begleiten den Toten auf einem Wagen zur Verbrennung. Erdbestattungen sind nicht üblich.

Friedhof beim Tempel. Stupas für die Urnen.

Blick in die Markthalle.

In der Markthalle: getrockneter Fisch.

In der Markthalle: getrockneter Fisch und unbekannte Lebensmittel.

Stand mit Gemüse.

Vorbereitete Salate mit geschnitzten Möhren.

Körbe mit Obst.

Straße an der Markthalle, mitten im französischen Viertel.

Laden mit Haushaltswaren

Geschiff aus Plastik.

Schmale Gänge in der Markthalle, hier Stände mit Haushaltswaren.

Markthalle mit Ständen mit Schuhen und Taschen.

Stände mit Schuhen, direkt daneben Schnecken, Shrimps und Muscheln.

Blöcke aus Eis werden zersägt.

Stand mit Gemüse.

Getrockneter Fisch und eingelegte, unbekannte Lebensmittel in Gläsern.

Stand mit Fleisch, Wurst und dem Kopf eines Schweins.

Stand mit Kräutern und Salaten.

Friseur in der Markthalle.

Stand mit Gemüse.

Laden mit Haushaltswaren.

Laden mit Haushaltswaren und Werkzeug.

Laden mit Haushaltswaren, Schirmen, Besen und Hängematten.

Laden mit Haushaltswaren. Daneben ein Restaurant, davor zahlreiche Mopeds und Fahrräder.

Laden mit Haushaltswaren, Zigaretten und Seife. Davor Frau mit kleinem Mädchen. Laden mit Lebensmitteln.

Straße an der Markthalle im französischen Viertel.

Laden mit Körben und Würsten. Davor zahlreiche Mopeds.

Getrockneter Fisch.

In der Markhalle Stand mit Taschen, Tüchern und Andenken.

An der Markthalle Mopeds, Taxi und Tuk-Tuk unter einem großen Baum. -

Luftaufnahmen vom Rückflug nach Bangkok. Reisfelder.

Landschaft mit Feldern und Häusern.

Flache Landschaft in Kambodscha mit weitem überflutetem Land.

Flache Landschaft in Kambodscha mit weitem überflutetem Land.

Gerader Kanal mit Gebäuden und Feldern.

Landeanflug in Bangkok.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.