Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

- Amphitheater

- Bale

- Barban

- Beram

- Bucht Vinjole

- Buzet

- Dvigrad

- Fazana

- Franziskanerkirche

- Hum

- Kap Kamenjak

- Kirche Mariä Geburt

- Kotli

- Krsan

- Labin

- Limski Kanal

- Manjadvorci

- Medulin

- Moscenica

- Motovun

- Novigrad

- Opatija

- Pazin

- Pfarrkirche St. Euphemia

- Pfarrkirche des Hl. Julian

- Plomin

- Porec

- Pula

- Rabac

- Roc

- Rovinj

- Schmetterlinge

- Vodnjan

- Vrsar

- Wallfahrtskirche Hl. Maria

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

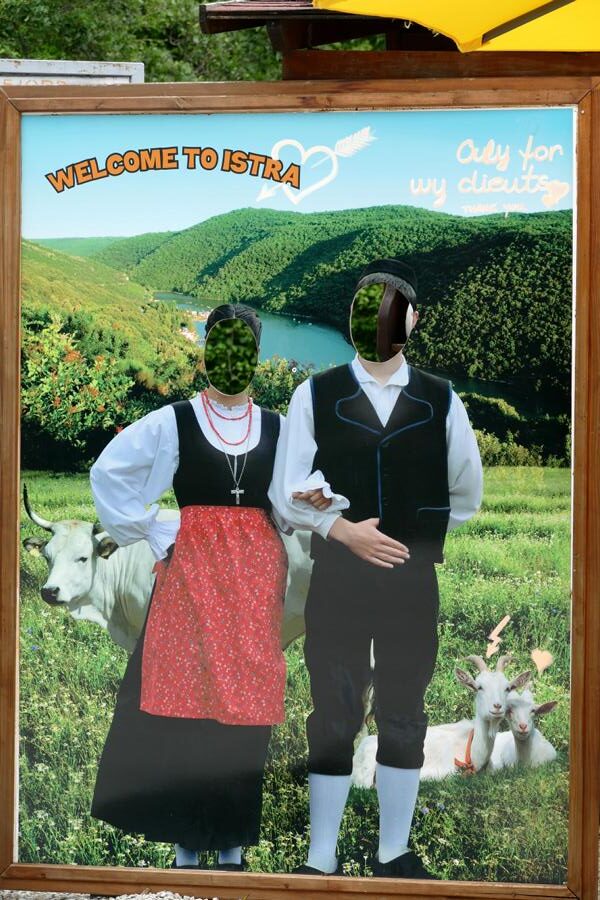

Istrien Urlaub 12.05 – 12.06.2019

-

Knabenkraut

Blüten

Moose und Flechten auf einem Nadelbaum.

Blick auf verschneite Berge in den Alpen bei Schleching.

Blüte eines Rhododendron oder Alpenrose. -

Burg Hohenwerfen, hinter Salzburg an der A 10 gelegen. Ehemalige erzbischöfliche Wehrburg aus dem 11. Jahrhundert. Errichtet während des Investiturstreites zwischen Kaiser und Papsttum, zeitgleich mit der Hohensalzburg und der Burg in Friesach. Bis zur Auflösung des Erzbistums unter Napoleon, blieb diese Burg einwichtiger Stützpunkt der Erzbischöfe.

-

Fahrt durch die österreichischen Alpen Richtung Slowenien

-

Bei Villach Autobahnkreuz mit Abzweigen nach Wien, Italien und Weiterfahrt nach Ljubljana.

-

Manjadvorci: über der Garage unser kleines Apartment. Es ist kalt.

Spaziergang im Ort

Blick von oben auf die fjordähnliche Bucht „Raski Zaljev“ oder -

Rabac: Badeort seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, mit langen Kies- und Felsstränden. Von weiter oben kann man sogar Erhebungen der Insel Cres sehen und weiter im Landesinneren die kleine Stadt Labin. 35 m über der Stadt erhebt sich der Glockenturm des Hl. Justus.

-

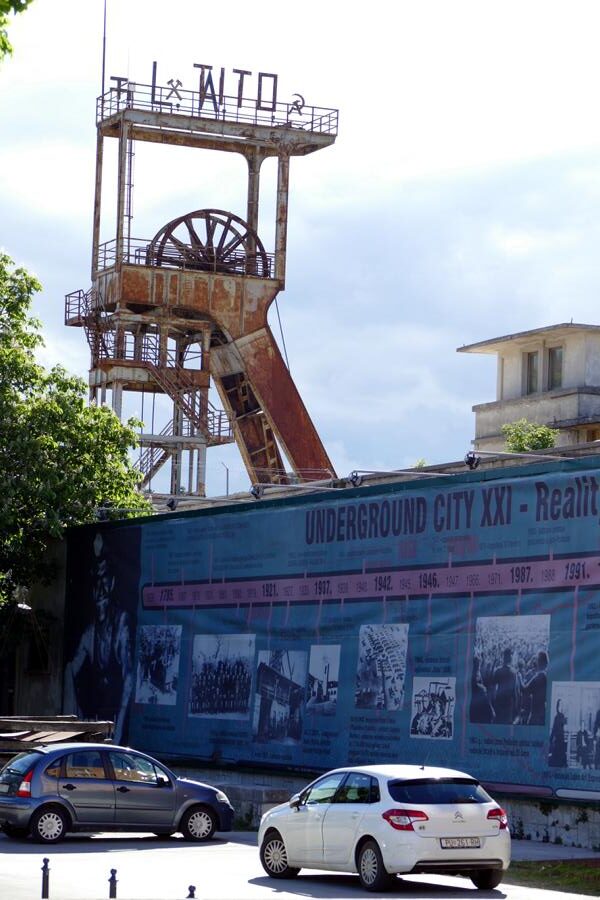

Labin: 322 m oberhalb von Rabac gelegen. Die älteste Stadt Istriens. Funde belegen eine Besiedelung bereits in der Jungsteinzeit und Bronzezeit. Wahrscheinlich von den Kelten im 4. Jh. v. Chr. Gegründet. 177 v. Chr. Teil des römischen Reiches. Alter illyrisch-keltischer Name: Albona. 902-1207 Teil des Deutschen Reiches. 1520 wurde hier der lutherische Theologe Matthias Flacius, genannt „Illyricus“ geboren. Zu dieser Zeit war Istrien venezianisches Hoheitsgebiet. Ab 1785 wurde hier Steinkohle gefördert. 1921 riefen die Steinkohlearbeiter aus Labin die Labinska Republica (Republik Labin) aus. Grund waren die schlechten Arbeitsbedingungen und der niedrige Lohn. Zu dieser Zeit war Istrien italienisch. Nach 36 Tagen wurde der Aufstand blutig niedergeschlagen. Das Bergwerk wurde erst 1984 geschlossen.

Glockenturm des Hl. Justus, 35 m hoch. 1623 erbaut. Er steht an der Stelle, an der einst die Kirche des Hl. Justus aus dem 9. Jh. stand.

Battiala-Lazzarini-Palazzo. 18. Jh. Heute Volkskundemuseum.

Kleine St. Stefanskirche mit barocker Fassade neben dem Palazzo

Kirche Mariä-Geburt: 1336 erbaut auf den Ruinen einer Kirche aus dem 11. Jh. An der Fassade der venezianische Markuslöwe (1604, mit aufgeschlagenem Buch, also in Friedenszeiten entstanden) und eine Büste des Senators Antonio Bollani, dem Kämpfer gegen die Türken (1688).

3-schiffig. Innen schöne Decken- und Bogenbemalungen. 6 Marmoraltäre. Der Hauptaltar mit einem Gemälde von Natale Schiavone, mit der Jungfrau Maria, mehreren Heiligen, u.a. dem Hl. Justus. Hier werden auch Reliquien dieses Heiligen aufbewahrt.

Altar links neben dem Hauptaltar

Altar rechts neben dem Hauptaltar

Altarbild der „Muttergottes vom Karmel“ aus dem 17. Jh., das Werk des berühmten venezianischen Malers Jacopo Palma der Jüngere (1548-128).

Kleines Theater.

Fassade des Franchovich-Palast (18. Jh.), das Geburtshaus des Theologen Matthias Flacius, genannt Illyricus (1520-1575). Blick vom Hof

Galerie Alvona

Rundblick nach Norden. Rechts die hohen Berge des Učka-Massivs, welches den dahinter liegenden Küstenstreifen an der Kvarner Bucht, vor den kalten Winden schützt.

Aussichtspunkt Fortica mit venezianischer Kanone.

Über dem Ort Rabac sieht man die Insel Cres in der Kvarner Bucht.

Runde Bastion am Titov trg = Tito Platz

Steinkohle-Mine, die heute Museum ist

Rundtour um Halbinsel (im Gegenuhrzeigersinn), vorbei am Raski Zaljev oder Bucht von Raska. Ostküste Istriens, südwestlich von Labin. Ca. 12 km lang und nur ca. 1 km breit.

An der Landspitze eine „dekorative“ Betonfabrik.

Blick auf Rabac und Labin

Steinbruch -

Barban: erbaut von den Grafen von Görz. Stadtmauer mit Stadttor.

Kirche des Hl. Nikolaus, in die Nordwand eines alten Kastells eingebaut.

Lieblings-Pizzeria -

Vodnjan: nördlich von Pula gelegen. Bekannt für sein sehr gutes Olivenöl, welches bereits die Römer schätzten. Mit ihm wurden früher kostspielige Bauten finanziert, wie z. B. den höchsten Kirchturm Istriens. Wie in ganz Instrien wechselten auch hier häufig die Herrscher. Ab 1150 ist Venedig die Schutzmacht Istriens. 1212 wurde die Stadt eine selbstständige Pfarrei und trennte sich von Pula. Der Schutz Venedigs dauerte bis zu seinem Untergang 1797. Bis 1856 war Vodnjan die Hauptstadt Südistriens.

Stadtpalast im neogotischen Stil (1911) am Hauptplatz Narodni trg. Unter dem Dach Malereien u.a. mit dem Wappen der Stadt. Auf diesem Platz stand früher ein venezianischer Palast, der 1808 zerstört wurde, um den Platz anzulegen.

Bradamante-Palast. Einst war er venezianische Loggia, Getreidespeicher, Stadtarchiv, Herrschaftswohnung, Gefängnis, Theater, Rekrutierungszentrum, Kaiserliches Kommissariat und Königliches Gericht. Heute ist er Sitz der Italienischen Gemeinschaft Vodnjans. Fassade Barockstil mit menschlichen Gesichtern, Muscheln und dem Stadtwappen verziert. Sowohl das Stadtwappen, als auch die große Uhr stammen aus dem zerstörten venezianischen Schloss. Die Uhr wurde allerdings 1877 durch eine technisch verbesserte Uhr ersetzt.

Bettica-Palazzo, venezianische Gotik 14./15. Jh.

Pfarrkirche Hl. Blasius: 1760-1800 erbaut. Mit 63 m höchster Glockenturm Istriens. Dem Campanile der Markuskirche in Venedig nachempfunden. Kirche 55,2 x 32,6 m, 60 m hoch. 370 Reliquien von 250 verschiedenen Heiligen. Berühmt wegen seiner Mumien, die ohne Einbalsamierung oder hermetische Abriegelung nicht verwest sind. Bis heute keine rationale Erklärung dafür.

Hl. Nikoloza Bursa, geb. in Koper in Istrien, Äbtissin eines Benediktinerklosters in Venedig.

Hl. Leon Bembo, geb. Anfang des 12. Jh. in Venedig und dort Kaplan. -

Fazana: kleiner Ort mit ca. 3000 Einwohnern, direkt an der Adriaküste, etwas nördlich von Pula. Direkt am Hafen die Pfarrkirche Hl. Kosmas und Damian Gegenüber liegen die Brijuni-Inseln, auf denen der Sommersitz von Tito liegt. Bekannt wurde der Fischerort durch die größte Sardellenfabrik Istriens. Das ehemalige Arme-Leute-Essen ist heute eine Spezialität.

-

Treffen mit Sibylle und Christian Masche. Essen in der empfohlenen „Konoba Istria“ in Pomer.

-

Pula: das antike Herz Istriens. Für die Römer war es der wichtigste Ort Istriens. Heute ca. 58.000 Einwohner und damit die größte Stadt Istriens. Sie liegt nahe der Südspitze Istriens. Erste Besiedelung bereits in der Jungsteinzeit, später im 10. Jahrhundert v. Chr. Durch den illyrischen Stamm der Histri. 177 v. Chr. von den Römern erobert.

Im 4. Jahrhundert nach Chr. wurde hier ein Flottenstützpunkt der Venezianer eingerichtet. Im 5. Jh. zerfiel das Weströmische Reich und Pula gelangte unter die Herrschaft der Ostgoten. Kaiser Justinian eroberte die Stadt für das Oströmische Reich im 6. Jh. und die Stadt wurde zum Flottenstützpunkt der Byzantiner.

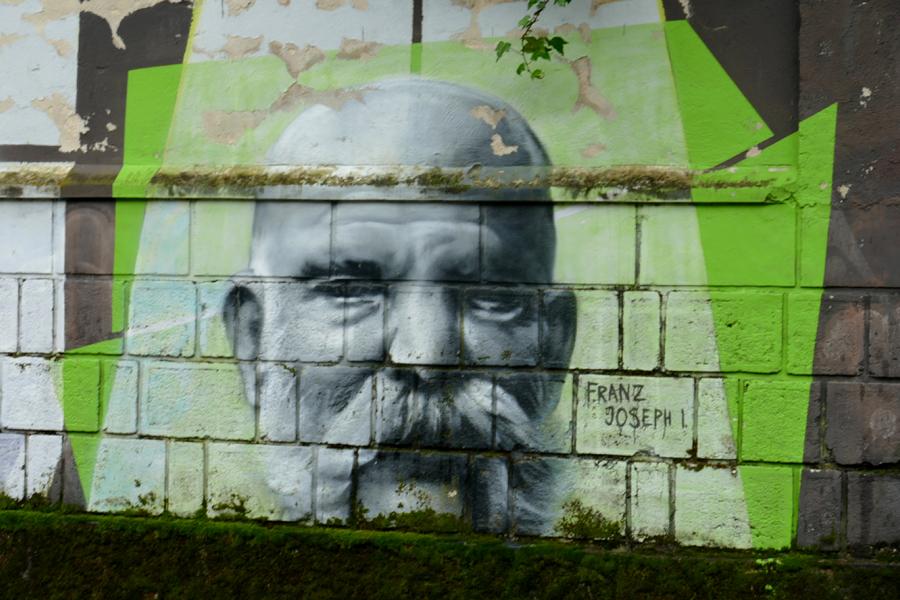

Noch im 8. Jh. war Pula nominell zum byzantinischen Reich gehörig, obwohl der Rest von Istrien inzwischen Teil des Frankenreichs und damit des Heiligen Römischen Reichs war. An die Stelle des byzantinischen Kaisers trat seit dem Ende des 11. Jh. die Republik Venedig, mit der 1150 ein Vertrag abgeschlossen wurde. Pula blieb Teil dieses Staatswesens, bis zum Ende der Republik Venedig 1797. Danach wurde es Teil des habsburgischen Herrschaftsbereichs, was sich seit 1804 Kaiserreich Österreich nannte. Seit 1856 erlebte Pula einen Boom, der sich aus dem Ausbau zum österreichischen Hauptkriegshafen zurückführen lässt. Die Bevölkerungszahlen explodierten. Sämtlich Großbauten der Stadt standen in direkter Verbindung mit dem Ausbau zum k.u.k Hauptkriegshafen. Diese Bauten prägen auch heute noch das Stadtbild.

Stadtplan: Nr. 9 Kastellhügel, Nr. 6 Kapelle der Hl. Mara Formosa, Nr. 7 Triumphbogen der Sergier, Nr. 10 Franziskanerkloster, Nr. 3 + 4 Forum, Nr. 2 Kathedrale, Nr. 1 Amphitheater

Stadtmodell: rechts die riesige Kastellhügel, links das römische Amphitheater, vorne das Meer mit dem Hafen.

Kapelle der Hl. Mara Formosa: byzantinisch, 6. Jh. Grundriss ist ein griechisches Kreuz und erinnert an Kirchen in Ravenna. Sie ist der einzige Rest einer größeren Basilika, die im 16. Jh. zerstört wurde.

Kirche der Barmherzigen Mutter Gottes von 1388.

Triumphbogen der Sergier: wurde 29-27 v. Chr. errichtet, zum Gedenken an Lucius Sergius Lepidus und seine Brüder errichtet. Sie waren bei der Schlacht bei Actium ums Leben gekommen. Dieses Tor war bis 1857 ein Stadttor an der südöstlichen Seite. Einst war die Stadt von einer Stadtmauer mit 12 Toren umgeben.

Denkmal für den irischen Schriftsteller James Joyes (1882-1941), der 1904 für einige Monate als Englischlehrer in Pula gelebt hat. Die Skulptur des Labiner Bildhauers Mate Cvrljak steht direkt vor seiner ehemaligen Arbeits- und Wohnstätte.

Franziskanerkirche und -kloster: am westlichen Hang des Kastellhügels (also Richtung Hafen), erreichbar über eine kleine steile Straße. Es ist heute das bedeutendste Denkmal aus dem Mittelalter in Pula. Errichtet zwischen dem 13. und 14. Jh. Kreuzgang mit Zugang zum Kapitelsaal. Kirche 12,5 m breit, 45 m lang und 16 m hoch. Hinter dem Hauptaltar ein hölzernes Polyptychon aus dem 15. Jh.

Agrippinas Haus: Grundmauern mitten zwischen den Häusern gelegen.

Hauptplatz, das ehemalige römische Forum: zu römischer Zeit war der Platz mit Statuen geschmückt. Erhalten hat sich hier der Augustustempel. Der Herkulestempel existiert nicht mehr und vom Dianatempel gibt es noch die Rückwand, die heute Teil des Rathauses ist.

Augustustempel: zur Zeit von Kaiser Augustus zwischen 2 v. Chr. und 14 n. Chr. Errichtet, ältestes erhaltenes Bauwerk Kroatiens. 17 m hoch, 6 m breit, aus istrischem marmorähnlichen Kalkstein. Geweiht der Göttin Roma, als Personifizierung des römischen Staates. Später als Kirche, dann als Getreidespeicher genutzt.

Rathaus: 1296 erbaut. Relief des Ritters Bartholomeus de Bitreo, der im 13. Jh. Bürgermeister bzw. Stadtpräsident war. Romanische Sirene.

Kathedrale Mariä Himmelfahrt: weiter Richtung Hafenpromenade bzw. weitere Umrundung des Kastellhügels. 15. Jh. errichtet auf den Grundmauern des römischen Jupitertempels. Campanile erst 1707, erbaut aus Steinblöcken aus der Arena. Im Inneren ein römischer Sarkophag als Hauptaltar. Einzelne Mauerteile sind noch von der frühchristlichen Basilika aus dem 5. Jh. verbaut worden.

Fassaden mit venezianischen Baudetails an der Kandlerstr.

Werft mit Schiffen. Totenlichter für die Werft Uljanik in Pula, die 2019 Konkurs anmelden musste.

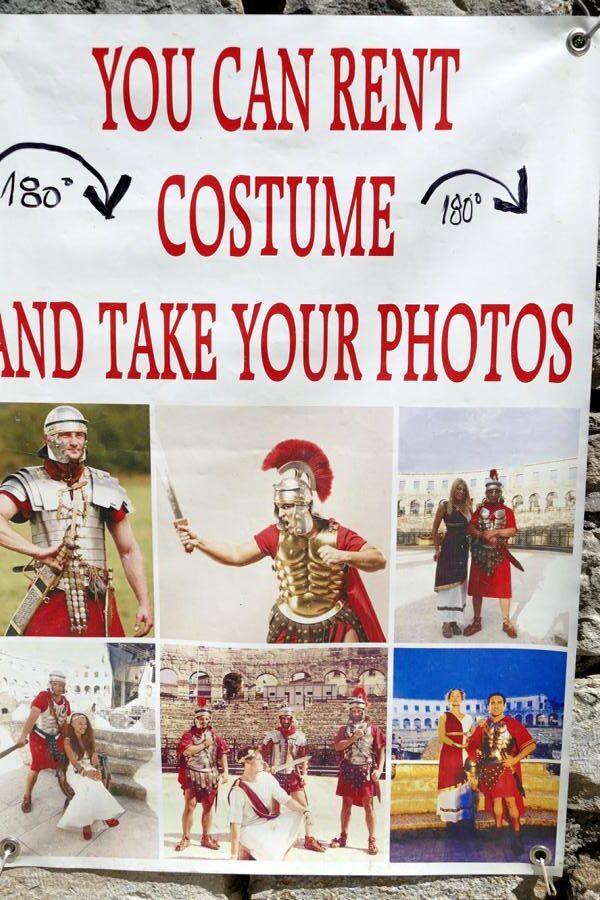

Amphitheater: es ist das größte und bekannteste Bauwerk in Pula. Erbaut im 1. Jh. n. Chr. zu Zeiten Kaiser Vespasians (69-79 n. Chr.). 133 m Länge, 105 m Breite und 32 m Maximalhöhe. Sechstgrößtes römisches Amphitheater der Welt und eines der besterhaltenen. Fasste in der Antike 20.000 Zuschauer. 2 Arkadenetagen mit 104 bogenförmigen Öffnungen. In der 3. Etage 64 rechteckige Öffnungen. Im Gegensatz zu anderen Amphitheatern, hat dieses hier 4 Außentürme. Unterhalb der Kampfarena unterirdische Räumlichkeiten für Tiere und Geräte. Hier fanden Gladiatorenkämpfe statt, aber auch blutige Wildjagden. Zu römischer Zeit lag das Amphitheater außerhalb der Stadtmauern.Nachdem Gladiatorenkämpfe Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr. von Kaiser Honorius verboten wurden, verlor auch dieses Amphitheater an Bedeutung. Im Mittelalter fanden hier aber noch Ritterspiele statt. Bis ins 19. Jh. wurde das Gebäude vernachlässigt und verfiel zusehends.

In den unterirdischen Räumlichkeiten befindet sich heute eine Ausstellung, u.a. Erklärungen zu den verschiedenen Formen der Amphoren in griechischer und römischer Zeit. Sie dienten der Aufbewahrung und Beförderung von Wein und Öl. Die dickbauchigen griechischen Amphoren fassten 40 Liter, die hohen, schlankeren römischen Amphoren 27 Liter.

Auf dieser historischen Karte (Tabula Peutingeriana: geographische Karte des Straßennetzes im Römischen Reich, nach einem Original aus dem 4. Jh., welches 6,82 m lang ist und sich in der Nationalbibliothek in Wien befindet) sieht man oben „Isteria“ und „Pola“. Schräg gegenüber von Pola liegt Ravenna, welches von Pola aus mit Wein und Öl beliefert wurde.

Doppeltor: Porta Gemina, 2. Jh. n. Chr., eines der ältesten Stadttore.

Herkulestor: 1. Jh. v. Chr. und damit das älteste erhaltene Stadttor. Es befindet sich zwischen 2 runden mittelalterlichen Türmen.

Zerostraße: einer der 3 Eingänge zum unterhalb des Kastells liegenden Luftschutzkeller. Er wurde als Schutz für die Einwohner im 1. Weltkrieg erbaut.

Kastell: erbaut 1632 vom französischen Militär-Architekten Antoine de Ville auf einem 30 m hohen Hügel. Damals herrschten die Venezier über die Region, die die Befestigungsanlage auf einem der 7 Hügel der Stadt zum Schutz ihres Adriahafens errichten ließen. Vorher befand sich hier eine istrische Burg und einige frühchristliche Kirchen. Heute befindet sich hier das Historische und Maritime Museum Istriens. Blick auf die Stadt und den Hafen. An den Eckbastionen die kroatische und die istrische Flagge.

Blick auf das kleine römische Theater aus dem 1. Jh. für vier- bis fünftausend Zuschauer. Das Theater lag am Hang des Hügels, charakteristisch für griechische Theater.

Hotel Riviera: 1908 im neubarocken Stil mit Jugendstildekoration errichtet. Das Hotel war viele Jahre lang das populärste Hotel in Pula.

Fahrt Richtung Norden entlang der Küste. Der fjordähnliche Uvala Plomin von oben. -

Aussichtspunkt bei Plomin, wo die Straße zur istrischen Riviera nach Norden abknickt. Blick auf die fjordähnliche Bucht Uvala Plomin und bis rüber zur Insel Cres.

-

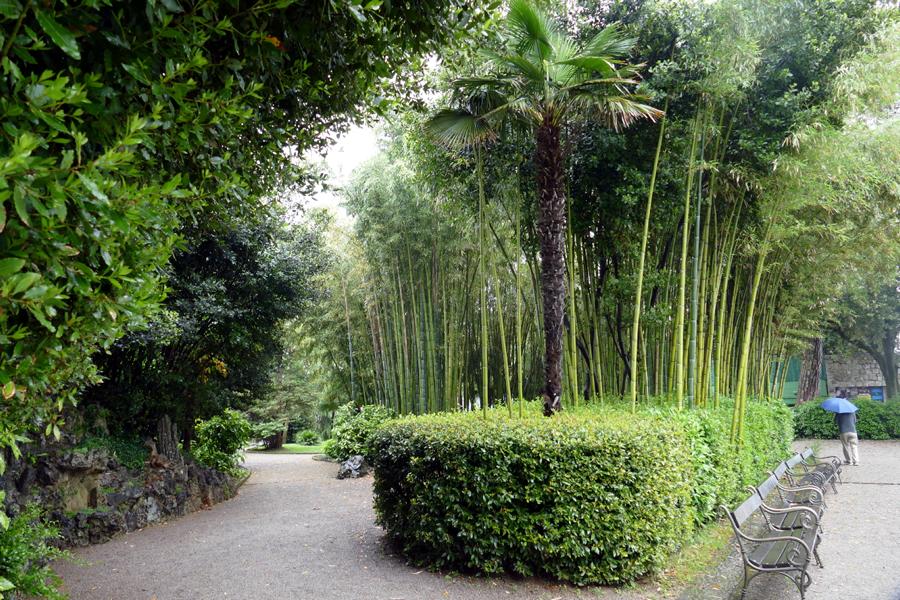

Opatija: 1422-31 war eine Klostergründung der Benediktiner die erste Besiedelung – Opatija heißt Abtei auf Kroatisch. In den 1840er-Jahren kaufte der Holz- und Weizenhändler Iginio Scarpa das Gelände rund um das Kloster und errichtete einen Park mit einer Sommerresidenz, genannt Villa Angiolina. Als dann die österreichische Südbahngesellschaft 1873 eine Zweigstrecke eröffnete, die an Opatija vorbeiführte, wurde nach und nach aus dem Ort die „Grande Dame“ des kroatischen Tourismus. Die Stadt ist geprägt von zahlreichen prunkvollen K.u.k.-Gebäuden. 1889 wurde der Ort der erste offizielle heilklimatische Kurort an der K.u.k.-Adria. Repräsentative Hotels und mondäne Gründerzeit-Villen prägen das Stadtbild. Das milde Klima verdankt der Ort dem Učka-Massiv, welches die kalten Winde aus dem Hinterland abhält. Mit dem Untergang der Donaumonarchie, fiel der Ort an Italien. Während der sozialistischen Zeiten verfielen die historischen Bauten. Heute setzt man wieder auf gehobenen Tourismus mit nostalgischen Akzenten und wieder eröffneten Wiener Kaffeehäusern.

Seepromenade

Plan des Seeufers. Links die Kirche des Hl. Jakob (B), rechts daneben das Hotel Kvarner (D), dann Villa Amalia (E) und Villa Angiolina (A)

Statue des Schriftstellers Miroslav Krleža

Uferweg

Alte Fischerhafen Portić. Dieser wahrscheinlich älteste Hafen der Stadt, steht in direkter Verbindung mit der alten Abtei des Hl. Jakob. Früher wurden von diesem Hafen Bootsausflüge mit den legendären Barkajoli-Bootsführern veranstaltet. Diese beförderten zuerst Frachtgut, später aber auch Passagiere. Es entstanden spezielle Bootstypen, die sogenannten Kvarner- oder Opatija-Guc. In der Nachkriegszeit starb dieser Beruf aus.

„Mädchen mit Möwe“ des Bildhauers Zvonko Car von 1956, ein Wahrzeichen von Opatija.

Kirche des Hl. Jakob, dem Schutzpatron der Stadt. Es ist das älteste Gebäude der Stadt. Die Kirche gehört zu der namensgebenden Benediktinerabtei, die einst auch zur ersten Besiedelung der Gegend führte.

Direkt bei der Kirche der Park des Hl. Jakob mit der Fontäne „Helios und Selene“ von Hans Rathausky.

Hotel Kvarner, 1884 eröffnet und das älteste Hotel der Ostadria.

Villa Amalia, heute ein Nobelhotel.

Park der Villa Angiolina mit einer Art botanischem Garten und angrenzender Freilichtbühne. „Wall of Fame“ trennt sie vom Park.

Zurück zur Straße mit den vielen K.u.K.-Gebäuden und dekorativen Baudetails.

Phantasievolles Jugendstilhaus

Kirche der Verkündigung Mariä: oben am Hang gelegen. Grundsteinlegung1906 durch Wiener Erzbischof. Bauunterbrechung 1914 wegen 1. Weltkrieg. Erst 1927 wurde weiter gebaut. Endlich wurde das Dach gedeckt und die imposante Kuppel gebaut. Mamoraltar. Nach wie vor ist die Kirche unvollendet. -

Blick auf Volosko, kleiner Ort am nördlichen Stadtrand von Opatija

-

Villa Münz oder Villa Emma: in Ičići: eine der prachtvollsten Villen an der istrischen Riviera. Wurde 1903 für Jakob Ludwig Münz, einem Bauunternehmer und Steinbruchbesitzer, errichtet. Viele Ideen zur Ausgestaltung stammen von dessen Frau Emma, einer gebürtigen Slowenin, die auch Eigentümerin und Namensgeberin der Villa war. Nachdem die Villa unbeschadet den Krieg überstanden hatte, wurde sie 1948 zum Staatseigentum und diente verschiedenen Zwecken. Erholungsheim der Gewerkschaft, später als Lungensanatorium für Kinder. Nach dem Jugoslawienkrieg wurde das Gebäude als Flüchtlingsquartier verwendet. 1999 wurde es an das kroatisch-amerikanische Ehepaar Hopper um kolportierte 3 Millionen DM verkauft. Infolge bürokratischer Hindernisse für die Instandsetzung und der Scheidung des Besitzerpaares ist das Gebäude stark herabgekommen.

-

Mošćeniča Draga: kleiner Badeort südlich von Opatija. Eine Meerenge trennt den Badeort von der Insel Cres. Das Učka-Gebirge geht hier fast bis an die Küste. In Sichtweite oben am Berghand, erreichbar durch 760 Stufen der Ort Mošćeniče. Verschiedene Ansichten, auch wenn man von Süden kommt.

Malerischer Uferweg mit versteckten Badestellen.

Extrem enge Straße -

Uvala Plomin: fjordähnliche Bucht mit dem Wärmekraftwerk Plomin. Links am Hang liegt Plomin.

-

Plomin: 80 m über einer Bucht und 168 m über dem Meer. Kleines „Ruinen-Dorf“ mit nur knapp über 100 Einwohnern. Das mittelalterliche Zentrum des Dorfes ist fast verlassen, da die Bewohner nach dem 2. Weltkrieg weggezogen sind. In der Nähe das Wärmekraftwerk Plomin. Das Dorf steht an der Stelle einer ehemals illyrisch-liburnischen Siedlung (Liburner waren in der Kvarner Bucht als gute Seefahrer, aber auch Piraten bekannt) und des römischen Flanona.

Im Mai blüht die istrische Glockenblume (Campanula istriaca) in allen Mauerritzen. Sie ist endemisch und kommt nur in der Gegend der Kvarner Bucht vor. -

Fahrt durch das Landesinnere, Richtung Gradinje (liegt nördlich von Motovun und Oprtalj) mit „Konoba Dolina“. In Istrien gedeiht der Trüffel sehr gut. Es gibt ca. 2000 lizensierte Trüffelsucher (Tartufai). Es gibt schwarze und weiße Trüffel. Bis zu 3000 € je Kilo können für weißen Trüffel bezahlt werden.

-

Pazin: mitten in der istrischen Halbinsel gelegen, hieß es mit deutschem Namen früher „Mitterburg“. Ca. 9000 Einw. Das Kastell wurde 983 erstmals als Castrum Pisinum erwähnt. Die Eigentümer wechselten häufig. Nach den Bischöfen von Poreč, wechselen sich verschiedene Adelsfamilien ab (incl. Andechs und Wittelbach). Ab dem 12 Jh. war hier der Sitz der gleichnamigen Markgrafschaft, die 1374 an die Habsburger fiel. Nach einem Interregnum des Geschlechtes der Montecuccoli im 18. Jh., wurde es 1822 K.-u.-k.-Verwaltungssitz. Auch heute noch werden die Verwaltungsfäden hier gezogen, obwohl Pula eigentlich die größere Stadt ist.

Glockenturm der St. Nikolauskirche. 1705 errichtet, 45 m hoch.

Kastell, auch Burg Montecuccoli genannt: das besterhaltene mittelalterliche Kastell ganz Istriens. 120 m hoch über der Fojba-Schlucht. Der jetzige unregelmäßige Grundriss geht auf das 15./16. Jh. zurück. Restauriert wurde das Kastell im 19. Jh. Seit dem 2. Weltkrieg befinden sich hier das Etnografische Museum und das Stadtmuseum.

Direkt neben dem Schloss eine Station der Zipline.

Auf der gegenüber liegenden Seite die „Startstation“ mit Blick auf die Stadt und in die Schlucht mit dem Fluss.Schlucht von Pazin: einmalige Attraktion, die sogar schon Dante Alighieri und Jules Verne begeisterte. Jules Verne wurde für seinen Roman „Mathias Sandorf“ inspiriert, indem er seinen zum Tode verurteilten Protagonisten – einen Widerstandskämpfer gegen Österreich – in das Kastell sperren ließ. Die Flucht gelingt durch die Karsthöhle mit dem Schluckloch. Ca. 100 m unterhalb des Kastells, versickert der größte istrische Karstfluss Pazinčica im Krater einer Höhle (Ponor oder Schluckloch genannt). Ein Foto von diesem Schluckloch inspirierte Dante in der „Göttlichen Komödie“ zu seinem Eingang zur Hölle.

Über die Schlucht führt eine Zipline, mit der man die Schlucht überqueren kann. -

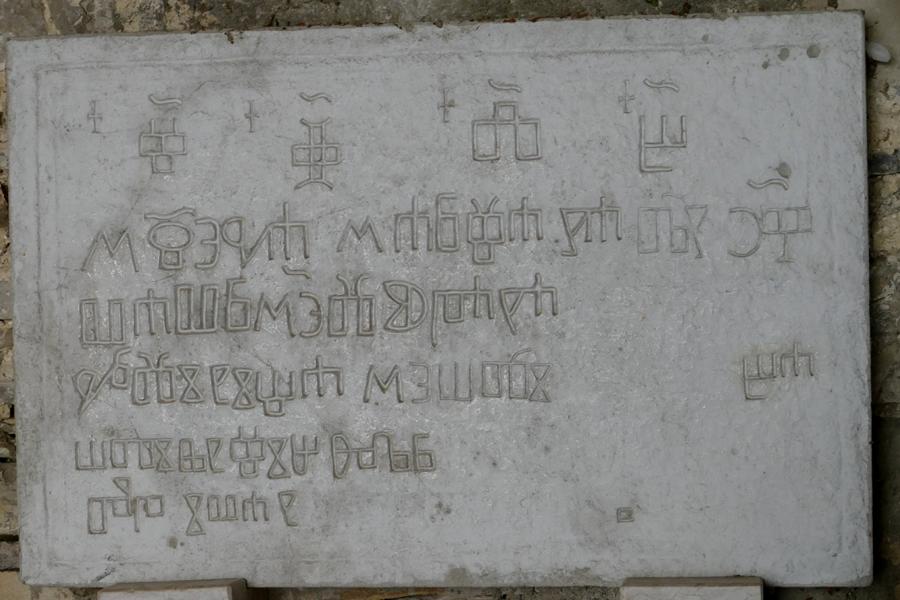

Beram: der kleine Ort wurde 911 erstmals urkundlich erwähnt. Allerdings wurde der Hügel über dem fruchtbaren Tal bereits in der Eisenzeit besiedelt. An der Stelle, wo heute die Pfarrkirche steht, stand einst ein mächtiger viereckiger mittelalterlicher Festungsturm. Beram war einst eines der Zentren der mittelalterlichen glagolithischen Schrift. Die Glagoliza ist eine Buchstabenschrift, die von Kyrill von Saloniki (826-869) erdacht wurde. Die Beramer Priester lasen die Messe aus Büchern mit glagolithischer Schrift. Aus ganz Istrien kamen die Schüler, um diese altslawische Schrift zu erlernen.

In einer kleinen Friedhofskapelle, früher Wallfahrtskirche „Hl. Maria im Fels“ (13. Jh.). Sie ist benannt nach den Felsschichten, auf denen sie steht. Vor dem Umbau, war auch das Dach noch mit Steinplatten gedeckt. Aus dem Dorf muss einem Jemand die Kapelle aufschließen. Um das Jahr 1000 befand sich hier eine Benediktinerabtei. Hier befindet sich der bedeutendste, kunsthistorisch interessante Freskenzyklus Istriens. Bei Baumaßnahmen im 18. Jh., wurden einige Fresken zerstört, als man weitere Fenster einbaute. Auch das Kreuzrippengewölbe im Altarraum wurde entfernt. 1707 wurde die Kassettendecke angebracht, die inzwischen restauriert wurde. Die Fresken wurden während der Jahrhunderte mit Putz verdeckt. 1913 wurden sie wieder freigelegt.

Westseite: Der 8 m langer Totentanz mit 46 gotischen Fresken von Meister Vincent aus Kastav (1474). Totentänze wurden vor allem während des 14. Jahrhunderts geschaffen, vor dem Hintergrund der überall in Europa wütenden Pest. Allerdings ist die Darstellung des Totentanzes südlich der Alpen sehr selten. Der Tod in Gestalt von Skeletten, die einzelne Personen aus allen Gesellschaftsschichten und Ständen mit sich führen.

V. l. n. r. einen Kaufmann – er weist vergeblich auf das auf dem Tisch liegende Geld, um sich frei zu kaufen -, einen Ritter, einen Krüppel und ein Kind. Dann einen Wirt mit Fass in der Hand, eine Königin und einen König. Danach einen Bischof, einen Kardinal und vor der Ecke einen Papst. Die Bauern, die Hauptbesucher dieser Wallfahrtskirche, wurden wohl aus Aberglauben weggelassen. Die Skelette spielen zum Teil mit Instrumenten zum Tanz auf. Ganz rechts über einem offenen Grab einen Dudelsack spielend.

Unterhalb des rechten Fensters ist das durch den Einbau halb zerstörte Fresko des Schicksalsrades der Fortuna zu erkennen.

Alle Darstellungen sind in 2 Reihen übereinander angeordnet.

Südseite: Von hier betrete ich die kleine Kirche durch einen Seiteneingang.

Oben: Mariä Geburt, darunter der Evangelist Johannes und der Hl. Florian.

Fensterlaibung: Hl. Ursula mit dem Pfeil im Kopf, rechts Hl. Katharina mit dem Wagenrad.

V.l.n.r.: Mariä Tempelgang, Mariä Verlobung, Maria Verkündigung. Darunter die Taufe von Jesus im Jordan und der 12-jährige Jesus im Tempel, der Hl. Michael.

Über der Tür Mariä Verkündigung und Mariä Heimsuchung. Darunter links der Hl. Michael, rechts der Hl. Sebastian.

Oben Christi Geburt und Darbringung Jesu im Tempel. Darunter: Hl. Sebastian, Flucht nach Ägypten und der Kindermord.

Nordseite: auf dieser Seite erstreckt sich ein 8 m langes Fresko mit der Anbetung der Könige. Im Gegensatz zum Totentanz in heller, lebensbejahender Farbgebung. Unten am Rand Jagdszenen und einige Darstellungen aus Tierfabeln.

Darunter v.l.n.r.: Versuchung in der Wüste, Apollonia, Leonhard und Barbara, der heilige Martin, der seinen Mantel teilt.

Wieder darunter v.l.n.r.: der heilige Martin, der heilige Georg im Kampf mit dem Drachen und Einzug in Jerusalem.

Wieder darunter: v.l.n.r.: Einzug in Jerusalem, Gebet auf dem Ölberg.

Rechts vom Fenster oben das letzte Abendmahl und unten die Gefangennahme Jesu. Man sieht auch, wie Petrus mit einem Schwert dem Malchus ein Ohr abschlägt. Die Reihenfolge der historischen Abläufe ist in der Anordnung der Fresken nicht eingehalten.

Hl. Stephanus, der gesteinigt wurde, daneben Daniel, Moses mit den Gesetzestafeln und Ellias.

Am Seiteneingang eine groteske Darstellung.

Decke und Altarraum.

Blick vom Tal aus auf den Ort Beram und die Terrasse der Konoba.

Konoba mit tollem Blick, Speisekarte mit Glagolithischer Schrift und leckem Essen mit Trüffeln.

Kažun: ein aus Trockenmauerwerk errichteter Unterschlupf für Bauern oder Hirten. Die Decke ist ein Kraggewölbe, die Hütten sind rund oder eckig und bis zu 30 qm groß. -

Zminj: südlich von Pazin gelegen. Barocke Pfarrkirche des Erzengel Michael. Davor steht ein 15 m hoher Zürgel- oder Nesselbaum, Wahrzeichen von Zminj und Symbol der Region Istrien. Direkt neben der Kirche noch ein alter Wachturm, der vom ursprünglichen Kastell noch erhaltenen ist.

-

Kap Kamenjak: Südspitze Istriens, Landschaftsschutzgebiet. Mit Macchia bewachsene Felslandschaft mit über 550 Pflanzenarten, u.a. auch Orchideen. Einschwieliger Zungenstendel (Serapias lingua)

Kultige Safari Bar.

Bertolinis Ragwurz (Ophrys bertolonii) eine weitere Orchideenart.

Toller Stein für meinen Asiengarten, leider zu groß.

Im Hintergrund der Ort Premantura

Automatische Wetterstation.

Grüne Ruineneidechse (Podarcis s. campestris)

Sperbergrasmücke

Alte Bunkeranlage

Glockenturm von Premantura. -

Medulin: eines der Touristenzentren in Istrien.

-

Bale: 15 km südöstlich von Rovinj. Geschichte reicht zurück bis in die römische Zeit. Im Mittelalter wurde aus der römischen Festung eine kleine Stadt, die 983 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Glockenturm der Pfarrkirche des Heiligen Julian oder Kirche des Besuchs der Seligen Jungfrau Maria bei der Hl. Elisabeth: 36 m hoch. Stammt noch aus der Antike.

Statue des Hl. Julian, dem Schutzheiligen des Ortes, dem auch die Pfarrkirche geweiht ist. Der Legende nach, soll er im 14. Jh. in der Nähe von Bale verstorben sein.

Fassade der heutigen Pfarrkirche. Errichtet auf den Grundmauern einer frühchristlichen Basilika aus dem 9. Jh. errichtet. Die heutige Kirche ist neobarock und wurde 1879-82 errichtet. 3-schiffig.

Altar mit Holzstatue der Muttergottes von Mon Perin (15. Jh.), der Wundertaten nachgesagt werden

Romanisches Holzkreuz.

Sarkophag aus dem 7. Jh.

In der Krypta liegen in einem Sarkophag von 1595 die Gebeine des Hl. Julian. Außerdem befindet sich hier eine Sammlung sakraler Exponate von der Antike bis zum Mittelalter aufbewahrt, ein sogenanntes Lapidarium. Man betritt die Kirche eigentlich durch die Krypta, da sie sonst meist verschlossen ist.

Alte Natursteinhäuser

Blüten der Kiwipflanze

Limski Kanal: fjordähnlicher Meeresarm im Westen von Istrien nördlich von Rovinj. 10 km lang, bis zu 600 m breit. Es ist kein wirklicher Fjord (d.i. ein Meeresarm, entstanden durch einen seewärts wandernden Talgletscher), sondern ein Karsttal, das nach der letzten Eiszeit geflutet wurde.

An seinem Ende mündet das Flüsschen Lim. Seinen Namen hat der Limski Kanal vom „Limes“, der Bezeichnung für Grenze. In der Antike verlief hier die Grenze zwischen den Provinzen Italien und Dalmatien.

Einst Schauplatz von Dreharbeiten zum Film „Die Wikinger“, wo sich Kirk Douglas und Tony Curtis einen Schwertkampf lieferten.

Im Limski Kanal werden Miesmuscheln und Austern gezüchtet. Die Mischung aus Salz- und Süßwasser ist gut geeignet für die Zucht von Schalentieren. -

Rovinj: einer der touristischen Hotspots in Istrien. Die Römer nannten es im 2. Jh. Ruginium, im 7. Jh. wurde daraus Rovigno. Nach dem Zerfall des römischen Reiches und einem Interregnum von Byzanz und den Langobarden, geriet die Stadt ab 788 unter die Herrschaft der Franken. Ab 1283 gehörte die Stadt zu Venedig und erlebte eine Blütezeit.

1797 zerfiel die Republik Venedig und die Stadt erlebte die wechselvolle Geschichte wie Istrien, mit dem Königreich Italien, Napoleon und dann den Habsburgern. Nach dem 1. Weltkrieg gehörte es zu Italien, nach dem 2. Weltkrieg zu Jugoslawien.

Die Stadt wurde auf einer Insel erbaut und erst im 18. Jh. mit dem Festland verbunden. Die Altstadt ist voll mit kleinen Galerien.

Pfarrkiche St. Euphemia: Märtyrerin zur Zeit Kaiser Diokletians, Schutzpatronin der Stadt und ganz Istriens. Ganz oben auf der ehemaligen Insel der größte Sakralbau Istriens.1725-36 nach Entwürfen des venezianischen Architekten Giovanni Dozzi erbaut. Bereits im 8. Jh. befand sich hier eine, dem Hl. Georg geweihte Kirche, die dann im 10. Jh. bereits 3-schiffig war. Als die wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, wurde die heutige Kirche errichtet. Im 18. Jh. war Rovinj mit über 10.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Istriens und ein wichtiges Fischereizentrum. Die Verkleidung der Fassade mit Steinplatten wurde erst am Ende des 18. Jahrhunderts vorgenommen. Länge: 51,11m, Breite: 30,26m, Höhe Mittelschiff: 17,71m, Höhe Seitenschiffe: 10,11m. Bau des Glockenturms dauerte 26 Jahre (1654-1680). Er ist dem Campanile in Venedig nachempfunden. Höhe incl. der Statue der Heiligen auf dem Dach 61,35 m.

Die Marmorstatuen des Hl. Rochus, Hl. Georg und Hl. Markus auf dem Hauptaltar stammen von Gerolamo Laureato.

Altar der Hl. Euphemia mit einer gotischen Statue der Heiligen 15. Jh. Eine Arbeit aus dem Kreis des Bildhauermeisters Egidius, aus der Wiener Neustadt. In der Hand trägt sie ein Modell der Stadt und stützt sich auf das Rad, mit dem sie gefoltert wurde.

Sarkophag mit den Reliquien der Heiligen Euphemia. Byzantinische Arbeit 5.-6. Jh.

Gemälde zeigen die Heilige in der Löwengrube. Die wilden Tiere taten ihr der Legende nach nichts, sie musste durch einen Dolchstoß getötet werden. Die Ankunft des Sarkophags in Rovinj.

Sakramentsaltar

Altes Rathaus, wappengeschückt, 17. Jh. Die Grundmauern von 1308.

Balbi-Bogen: 1679 errichtetes Stadttor mit venezianischem Markuslöwen. Später fügte Bürgermeister Balbi 2 Familienwappen hinzu, was zum jetzigen Namen des Tores führte.

Tito-Platz: direkt zu Füßen der Altstadt am Hafen und der Uferpromenade.

Aquarium: 1891 gegründet und gehört zu den ältesten Institutionen dieser Art auf der Welt. -

Vrsar, ital. Orsera: nördlich vom Limski Kanal und Rovinj gelegene Fischersiedlung. Vom Hafen aus steigt die Bebauung den Hang hinauf und endet am höchsten Punkt mit der Kirche des Hl. Martin und dem 54 m hohen Campanile. Der Ort war Sommerresidenz der Bischöfe von Poreč und angeblich soll 1743/44 Casanova hier zu Gast gewesen sein. Bereits im Neolithikum besiedelt, lebten hier die Histrier (oder Istrier, ein antiker Volksstamm) und Liburner (illyrischer Volksstamm), welche die Römer mittels Seepiraterie beraubten. 178/177 v. Chr. besiegten die Römer diese Stämme. 476 besetzten die Goten die Stadt, dann 527-565 der byzantinische Kaiser Justinian, sodass diese Gegend zum oströmischen Reich gehörte. 751-774 herrschten hier die Langobarden. 788 eroberte Karl der Große Istrien und führte den Feudalismus ein. Von 983-1778 stand Vrsar unter dem Einfluss des Bistums Poreč.

Pfarrkirche des Hl. Martin: 1805-1813 erbaut, in der Zeit der französischen Okupation. Fertig wurde die Kirche erst 1927-35. Der Bau des 54 m hohen Campanile erst 1991 vollendet. 3-schiffig. An den runden Steinsäulen sind die Namen der Spender eingraviert. Die Gemälden malte Antonio Macchi 1946, ein Maler aus Rovinj. Links oben der Hl. Martin. Rechts oben das Martyrium der heiligen Foška, die im Alter von 15 Jahren in Ravenna enthauptet wurde.

Bischofspalast, Kastel Vergottini: direkt neben der Kirche. Der einstige Sommersitz der Bischöfe enthält heute vermietete Apartments. -

Poreč, ital. Parenzo: Altstadt, auf einer flachen kleinen Landzunge, aus weißem Kalkstein errichtet. Bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Unter Julius Cäsar war es eine privilegierte römische Stadt, der Status eines Municipiums. Ab 1267 gehörte es für mehr als 500 Jahre zum venezianischen Staat. Aus dieser Zeit stammen die zahlreichen Palazzi, die sich erhalten haben. In österreichischer Zeit war hier das Verwaltungszentrum Istriens.

Liebfrauenkirche oder Kirche der Madonna von den Engeln (1743-70) mit klassizistischer Fassade. Früher stand hier wahrscheinlich eine romanische Kirche.

Platz der Freiheit. Der Platz lag außerhalb der Stadtmauer.

Fünfeckiger Turm (Peterokutna kula): einer der 3 erhaltenen Türme der Stadtmauer. 1447 errichtet und heute ein Restaurant. Der Turm steht am Anfang der mitten durch die Stadt gehenden „Decumanus“, der schon zu Römerzeiten vorhandenen Hauptstraße durch den Ort.

Palast der Familie Lion, Decumanus 5, gotisch, 1473

Torre Rotondo: 1474

Rathaus: erbaut von den Architekten Ruggero und Arduino Berlam aus Triest, 1909.

Stadttheater: direkt neben dem Rathaus gelegen. 1887 erbait. Breite Treppe führt zu den 3 Eingangsportalen. Auf dem Dach Skulptur einer Muse mit 2 Putten, die die Masken der Tragödie und Komödie halten.Reste der Stadtmauer mit dem kleinen Stadttor und einem Verteidigungsturm von 1473.

Euphrasius-Basilika: Das Christentum kam sehr früh nach Poreč. Der erste Bischof war Maurus Parentinus (Mauro von Poreč), der das Chritstentum bereits in seinem Privathaus predigte, als es noch verboten war. Deswegen wurde er gefoltert und getötet. Er ist der Schutzpatron von Poreč. Erst 313 gestattete Kaiser Konstantin den Christen ohne Verfolgung ihren Glauben auszuüben. Im Speisesaal des Hauses von Bischof Mauro wurde daraufhin die erste öffentliche Kirche eröffnet. In der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts wurde hier die erste Basilika erbaut und die Gebeine des Märtyrers dort aufbewahrt. Diese erste Kirche wurde von Bischof Euphrasius abgetragen und die heutige Basilika 550 nach östlichem Vorbild erbaut. Künstler aus Konstantinopel verarbeiteten kostbarste Materialien. Das Ergebnis gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Er ist der am besten erhaltene frühchristliche Kathedralenkomplex der Welt.

Die Kirche ist der Muttergottes geweiht.

Grundriss: links die Stadtmauer, rechts die Straße. 3-schiffige Basilika mit dem darunter befindlichen Säulen-Atrium und der 8-eckigen Taufkapelle ganz unten. Links unten der Bischofspalast. Zwischen Basilika und Bischofspalast, die Grundmauern der ehemaligen frühchristlichen Kirche. Links oberhalb der Apsis der Basilika, die Cella trichora, das Mausoleum von Bischof Euphrasius.

Eingang von 1902, in der Mitte der Euphrasius Straße mit einem Mosaik über dem Durchgang. Dargestellt Jesus mit der Botschaft aus dem Johannesevangelium „Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden.“

Atrium der Basilika mit eleganten Säulen, deren Kapitelle aus Konstantinopel stammen und Stein-Fragmente aus längst vergangenen Zeiten.

Direkt vor dem Kirchturm sieht man die 8-eckige Taufkapelle. Bedeutendes Denkmal des frühen Christentums. Auf dem Fußboden das 8-eckige Taufbecken (3. Jh.), in das die Täuflinge mit dem ganzen Körper eintauchten, so wie es Johannes mit Jesus im Jordan getan hatte.

Östlich des Atriums der Giebel der Basilika. Das Mosaik zeigt die 4 Märtyrer, die wie der Hl. Mauro getötet wurden. Außerdem die 7 apokalyptischen Leuchter.

Bischofspalast: Audienzsaal. Heute Museum für sakrale Kunst. Blick über die Stadtmauer auf das Meer.

Altartafel von Antonio Vivarini (1447). Italienischer Maler, der zwischen 1440-80 wirkte. Er war überwiegend in der Republik Venedig tätig.

Glockenturm, 1522 von Ivan aus Šibenik erbaut. 35 m hoch.

Grundmauern der früheren Kirchen mit Mosaiken aus dem 4. und 5. Jh.

Mosaik-Museum mit dem berühmten Fischmosaik, das geheime Symbol des Christentums. Dieses Mosaik stammt noch aus dem Speisesaal von Bischof Mauro, als er hier geheime Gottesdienste abhielt.

Räumlichkeiten der ersten geheimen Kirche (3. Jh.), in der sich die Christen versammelten. Kopien von Mosaiken aus dem 4. Jh.

Blick von der Stadtmauer zurück über den Hof, links die heutige Basilika, direkt an der Stadtmauer der Bischofspalast.

Schemata zur komplizierten Baugeschichte der Vorgängerkirchen.

In der ehemaligen Sakristei Fresken aus dem 15. Jh.

Cella trichora, das Mausoleum von Bischof Euphrasius.

Inneres der Basilika: Die Wände sind fast schmucklos, aber die Hauptapsis ist mit prächtigen Mosaiken geschmückt.

Über dem Hauptaltar ein Ziborium mit Marmorsäulen

Apsis: die thronende Muttergottes mit dem Jesuskind. Darüber hält eine Hand die Krone der Herrlichkeit. Auf einer blühenden Wiese stehen 9 lebensgroße, prächtig gekleidete Gestalten. V.l.n.r.: Archidiakon Claudius (angeblich der Bruder von Euphrasius) mit seinem Sohn. Bischof Euphrasius mit dem Modell der Kirche. Der Hl. Mauro mit dem Märtyrerkranz, 2 Engel, 3 unbekannte Heilige.

Über dem Triumphbogen die 12 Apostel mit Jesus in der Mitte, der auf einem Thron sitzt, der die Weltkugel symbolisieren soll. Er hält ein offenes Buch „Ego sum lux vera“ = „Ich bin das wahre Licht“. Rechts bzw. links von ihm Petrus und Paulus.

Im Bogen selbst Medaillons mit Büsten von Märtyrerinnen

Höhe der Fenster v.l.n.r.: Verkündigung. Maria hält eine Spindel mit Wolle in der Hand, die in einem Korb zu ihren Füßen endet. Virtuos die Mosaikdarstellung des durchsichtigen Umhangs von Maria.

Hl. Zacharias (Vater von Johannes dem Täufer, in der Hand einen goldenen Schrein).

Johannes der Täufer (ausnahmsweise und nur hier in ein Leopardenfell gekleidet), ein Engel (kein Foto vh.).

Rechts die Heimsuchung. Maria und Elisabeth sind bereits hochschwanger. Hinter Elisabeth betrachtet ein Mädchen neugierig die beiden Frauen.

Unterer Teil der Apsis: hier hat Euphrasius offenbar etwa 20 vertikale Täfelungen aus den nahegelegenen römischen Tempeln mitgebracht. Wahrscheinlich aus dem Neptuntempel, denn der stilisierte Dreizack, das Symbol Neptuns kommt an mehreren Stellen vor.Ziborium: Es wurde 1277 von Bischof Otton erbaut, ist also 720 Jahre jünger als die Kirche. Marmorsäulen tragen einen rechteckigen Baldachin, der innen mit einem Sternenhimmel verziert ist. Mosaike zeigen an der Front noch einmal die Verkündigung. Die Medaillons an den Seiten zeigen Schutzpatrone von Poreč. Hier der Hl. Mauro

Die Kapitelle der Säulen zeigen verschiedene Tiere und Adler.

Altar: Hier liegen Teile der Gebeine des Hl. Mauro und des Hl. Eleutherius. Bischofssitz in der Mitte hinter dem Altar.

Seitenschiff links vom Hauptaltar. Christus krönt die Hl. Cosmas und Damian, Ärzte und Märtyrer.

Seitenschiff rechts vom Hauptaltar. Christus krönt die Hl. Vitalis und Severus, beides Bischöfe aus Ravenna.

Arkade, die Mittelschiff und nördliches Seitenschiff voneinander trennt ist mit antik-römischen Stuck verziert. Bei den Arkaden zum südlichen Seitenschiff haben sich diese Verzierungen wegen eines Erdbebens 1440 nicht erhalten.

Chorgestühl im rechten (südlichen) Seitenschiff. Mitte 15. Jh. im venezianischen Stil. Auf einer der Seitenwangen ist der Auftraggeber Bischof Ivan Porečanin dargestellt.

Freskenreste im südlichen Seitenschiff.

Haus der zwei Heiligen: 15. Jh. Die Identität der zwei auf der Fassade, mittels 2 romanischer Skulpturen dargestellen Heiligen, ist bis heute ungeklärt. Allerdings sind sie erst nachträglich in die Fassade eingefügt worden und stammen wahrscheinlich von einem älteren Vorgängerbau.

Junggesellinnen-Abschied

Palazzo Zuccato: 15. Jh., halb aus Stein, halb aus Ziegeln erbaut. Die Bedeutung der Ringe an istrischen Häuserfassaden ist nicht bekannt. Dahinter ein weiterer Palazzo aus dem 15. Jh.

Matija Gubec Platz hieß früher Piazza di Signori. Hier standen die Paläste angesehener Bürger. Leider wurde hier viel im 2. Weltkrieg zerstört.

Romanisches Haus: 13. Jh. Im EG war ein Viehstall. Im 1. Stock ein einziger Raum mit Feuerstelle. Innen eine Treppe in den 2. Stock mit mehreren kleineren Räumen.

Antikes Forum bzw. Akropolis in der Nähe des Marafor-Platzes. Am Ende der Halbinsel, am höchsten Punkt gelegen. Überreste des Mars- und Neptuntempels.

Istrisches Parlament: einst Kirche (14. Jh.) und Kloster des Hl. Franziskus. Das Kloster verlor 1806, während der kurzen Regierungszeit von Napoleon ihre sakrale Bestimmung. Später kaufte sie Marquis Francesco Polesini auf, der sie waagerecht in ein Unter- und Obergeschoß umbauen ließ. Im Jahr 1861 wurde der Saal im Obergeschoß zum Rathaus des regionalen Parlaments. -

Novigrad, ital. Cittanova: 15 km nördlich von Poreč . Mündung der Mirna in die Adria – Brackwasser – gut für Jakobsmuscheln und Seezungen. Eine Brücke führt über die Mündung.

Das Fischerstädtchen liegt auf einer Landzunge. Evt. haben bereits im 6. Jh. Flüchtlinge aus dem heutigen Ljubljana – damals Emona – die antike Stadt Aemonia hier gegründet. Nach griechischer und später römischer Siedlung, nutzten dann die Venezianer den Hafen zur Verschiffung von Holz. Im 18. Jh. verband man die Insel mit dem Festland.

Hafen mit Fischerbooten und Verkaufsständen

Stadtmauer, 13 Jh.

Detail vom Palazzo Rigo, 1760. Heute Galerie für moderne Kunst. Die Patrizierfamilie Rigo trug erheblich zum Aufschwung von Novigrad bei.

Rathaus:

Pfarrkirche des Hl. Pelagius und Maxim: steht am Hauptplatz Veliki trg. Romanische Grundzüge, aber mehrfach umgebaut. Frei stehendes Campanile.

Leckeres Fischrestaurant am Wasser. -

Krnica: auf der südöstlichen Seite von Istrien gelegen.Kirchturm.

Bucht Vinjole, 3 km vom Ort entfernt. Treffen mit Ingo und Rabea.

Rauchschwalbe

Modell eines Kažun -

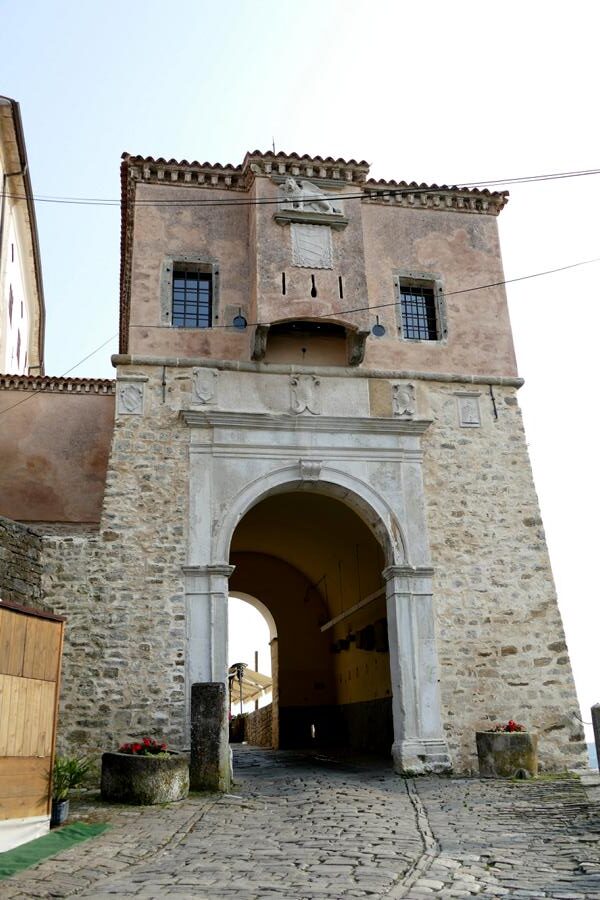

Kršan: kleine Festungsstadt, 13 km nördlich von Labin.

Stadttor, dahinter das Kastell mit Wehrturm. 1274 erstmals erwähnt. Der Name stammt aus dem 15. Jh., als das Kastell der Adelsfamilie Kerstlein de Pisino gehörte – Kršan oder Karscheyner. 1815 wurde hier das glagolitische Schriftdokument „Istrischer Landschied“ (Istarski razvod) aus dem 13. Jh. gefunden, in dem erstmals die Grundstücksgrenzen im mittelalterlichen Istrien festgehalten wurden. -

Roč: befestigte, malerische Altstadt in der Nähe von Buzet im Norden von Istrien. Obwohl es Stadtrechte hat, leben im Ort nur ca. 180 Einwohner.

eines der Stadttore. Die noch erhaltene Befestigungsanlage, zeugt von der strategischen Bedeutung des Ortes.

Denkmal für den aus Roč stammenden Priester Simon Greblo (1472-1539). Glagolitischer Schriftsteller und Kenner der glagolitischen Schrift.

Kanone aus venezianischer Zeit.

Kirchturm der Kirche des Hl. Bartholomäus. 26 m hoch, 1676 erbaut.

Seltsam glatte Felsformationen am Straßenrand -

„Allee der Glagoliter“ ein Skulpturenweg auf der Strecke zwischen Roč und Hum. An 11 Stationen wird hier der ältesten slawischen Schrift gedacht. Die meisten Kunstwerke schuf der kroatische Bildhauer Zelimir Janeš (1916-1996).

Aufstieg des glagolitischen Gesetzbuches. Mit einem Steintor in Form des glagolitischen Buchstabens „L“, beginnt ein leicht ansteigender Pfad. An ihm bilden Steinskulpturen das Wort ISTARSKI RAZVOD, das Istrische Gesetzbuch aus dem Jahr 1275.

Mauer der kroatischen Protestanten und Häretiker. Dargestellt durch eine landestypische Trockenmauer. Der glagolitische Buchstabe „S“, ist in Form einer Sanduhr eingelassen, auf der die Namen kroatischer Protestanten und Häretiker eingemeißelt sind. Auf Platten an der Mauer stehen Auszüge protestantischer Bücher.

Rastplatz des Žakan Juri. In der Mitte steht ein großer Steinblock, der ein Buch symbolisiert. Dies ist ein Denkmal für Žakan Juri aus Roč, in der er das Erscheinen des ersten gedruckten kroatischen Buches ankündigt. Es war ein Messbuch aus dem Jahr 1483. Um den Steinblock herum bilden sieben Steinbuchstaben den Namen Žakan Juri. -

Hum: kleinste Stadt der Welt (Guiness-Buch der Rekorde), lt. Reiseführer 29 Einwohner, vor dem 2. Weltkrieg waren es immerhin 900 Einwohner. Das Hügelstädtchen hat seit dem Mittelalter das Stadtrecht. Als Castrum Cholm wird es 1102 erstmals urkundlich erwähnt.

Friedhofskirche des Hl. Hieronymus: 12. Jh., 1904 restauriert. Wertvolle Fresken (Verkündigung, Heimsuchung und Leiden Christi). Stark von der byzantinischen Malerei beeinflusst. Mehrere Inschriften in glagolitischer Schrift.Kirche Maria Himmelfahrt: an der Stelle eines Vorgängerbaus aus dem 13. Jh. 1802 errichtet. Frei stehender, trutzig wirkender, 22 m hoher Kirchturm, der bei seinem Bau 1552 auch als Wehrturm gedacht war.

Loggia: neben der Kirche. Seit dem 16. Jh. wurde hier an einem Steintisch (1545) über mehrere Jahrzehnte der Gemeinderat für 1 Jahr gewählt. Es gibt keine Stimmzettel. Stattdessen ritzt man für seinen Favoriten eine Kerbe in ein Stück Holz. Diese Zeremonie wurde 1997 wieder eingeführt. Informationstafel, mit dem Ortsnamen Hum in glagolitischer Schrift und den „Stimmzetteln“. -

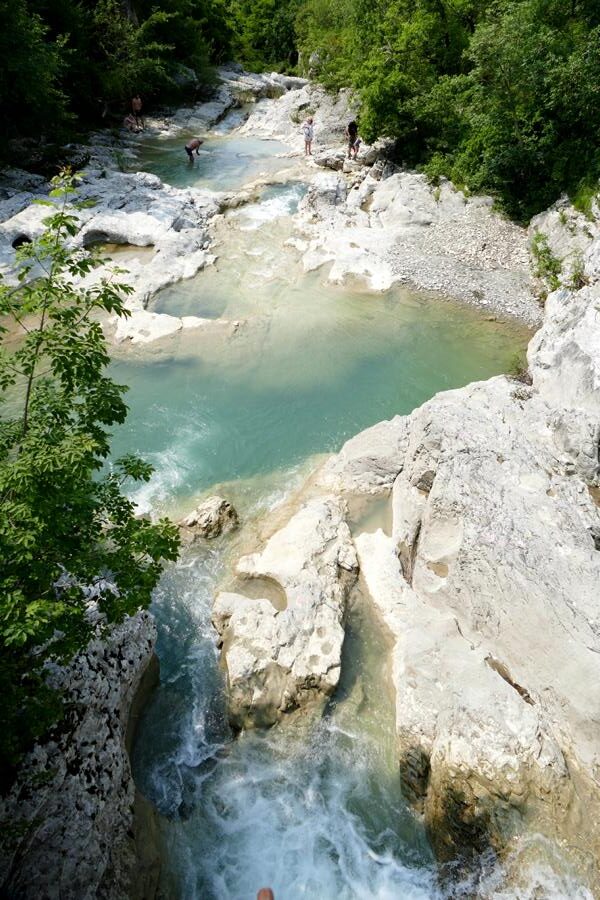

Fahrt nach Kotli, seltsam glatte Felsformationen.

Sehr kleine Ortschaft mit zum Teil verlassenen Häusern. Sie liegt am Oberlauf der Mirna. An der Brücke eine Konoba und toller Blick auf die Kaskaden und beckenbildende Mirna, den wichtigsten Fluss Istriens. Kotli bedeutet „Kessel“ und meint damit die beckenförmigen Kaskaden.

Kleiner Moorbläuling

Diestelfalter

Im Tal die alte, bis 1964 betriebene Mühlenanlage.

Die historischen Häuser aus dem 19. Jh. haben viele Elemente aus Holz, so wie es früher in der Architektur Nordistriens benutzt wurde. Heute sind hier Gästewohnungen. -

Buzet (ital. Pinguente): „Stadt der Trüffel“, liegt auf einem Hügel oberhalb der Mirna, kurz vor der slowenischen Grenze. Hier gibt es viele gute Trüffelrestaurants. In der Gegend siedelten bereits illyrische Stämme. Die Römer errichteten das Militärlager Pinguentum und alte Grabstätten zeugen von der byzantinischen Herrschaft. Auch Buzet gehörte, wie Hum und Roč, zum Zentrum der glagolitischen Schrift. Ab 1511 wurde hier während der venezianischen Herrschaft, die Grenze zum Osmanischen Reich ausgebaut.

Blick auf die Altstadt mit der Kirche.

Stadtplan: in der Mitte die Pfarrkirche der Heiligen Jungfrau Maria und oben am Stadtrand die Kirche des Hl. Georg.

Großes Stadttor von 1547

Pfarrkirche der Heiligen Jungfrau Maria. Erbaut 1784 an der Stelle einer älteren Kirche. Glockenturm 1897.

Innen Wandgemälde 18. Jh. 4 Evangelisten.

Orgel vom berühmten italienischen Orgelbauer Gaetano Callida 1787.

Kirche St. Georg, am nordöstlichen Rand der Altstadt. 1611. Glockenturm und toller Blick auf das Karstgebierge, welches diese Gegend von der Kvarner Bucht trennt.

Zisterne: in der Mitte der Altstadt eine große Zisterne, die schon zu venezianischer Zeit als Wasserspeicher diente. 1789 unter dem Stadtkapitän M. Antonio Trevisan erneuert, aber der venezianische Markuslöwe blieb erhalten.

Wappen an der Fassade des Stadtkapitäns Raspo. Ehemals ein venezianisches Lagerhauses von 1514, renoviert 1796.

Kleines Stadttor von 1592.

Blick auf die Bebauung auf der teilweise erhaltenen Stadtmauer. -

Motovun ital. Montona: 277 m hoch über dem Mirna-Tal gelegen. Es gilt als das schönste istrische Bergstädtchen und ist für die UNESCO Weltkulturerbeliste nominiert. Bereits bei den Kelten und Römern besiedelt. 983 vom deutschen Kaiser Otto II. als Geschenk an den Bischof von Poreč gegangen. In venezianischer Zeit erhielt es seine mächtigen Wehrmauern. Nach dem 2. Weltkrieg wanderte die italienische Bevölkerung weitgehend aus. Wäre der Tourismus nicht, wäre das Städtchen längst verödet.

Stadtplan: oben rechts der Friedhof mit Friedhofskirche – vor den Mauern der Stadt.

Friedhofskirche St. Margareth: 1818 erbaut.

Steile enge Straße „Gradiziol“ führt zur Altstadt hoch.

Blick von der Stadtmauer auf Kirche und Friedhof.

Äußeres Stadttor oder Porta Nuova: der äußere Mauerring wurde im 16./17 Jh. errichtet. Früher waren hier schwere hölzerne Tore. Über dem Durchgang eine vorstehende Öffnung, aus der die Wachen Steine oder kochendes Öl auf die Feinde werfen bzw. gießen konnten. Geschmückt mit den Wappen der Patrizier-Familien Pasqaligo und Donato, sowie das Stadtwappen von Motovun (mit den 5 zinnenbekrönten Türmen). Oben der venezianische Markuslöwe, als einziger Markuslöwe im Ort, mit geöffnetem Buch, d.h. dieses Tor wurde in Friedenszeiten errichtet. Im Durchgang befindet sich ein Lapidarium mit verschiedenen weiteren Wappen und Fragmenten von Denkmälern.

Inneres Stadttor oder Porta de Sora: Über der Tür das Stadtwappen und das Wappen des Bürgermeisters Memo und der venezianische Löwe mit geschlossenem Buch – also in Kriegszeiten entstanden.

Dieses Tor war der einziger Zugang zum Stadtzentrum, dem Kastel, umschlossen von der älteren Stadtmauer 14. Jh.. Blick von innen, daneben der Kommunalpalast, der oberhalb der inneren Wehrmauer erbaut wurde – heute Rathaus.

Hotel Kastel, ehemals Palast der Familie Polesini.

Kirche des Hl. Stephanus: 1614, am Hauptplatz gelegen mit 27 m hohem Campanile (13. Jh.), ursprünglich ein Wehrturm, daher die Zinnen und Schießscharten. -

Sveti Lovreč: Städtchen nördlich des Limski kanal. Namensgeber war der Hl. Laurentius. Romanische Kirche Hl. Martin, 11. Jh., Campanile. Loggia mit Lapidarium 15. Jh.

Istrische Lavendelproduktion

Wilde Bienen -

Dvigrad, ital. Duecastelli: sagenumwobene Ruinenstadt, nordöstlich vom Limski kanal. Hier soll der englische Pirat Sir Henry Morgan einen Schatz versteckt haben – der aber bisher nicht gefunden wurde. Zerstört im 14 Jh. durch die Genuesen und im 16. Jh. durch die Uskoken (Flüchtlinge aus osmanisch besetzten Gebieten). Nachdem später die Pest einen Großteil der Bevölkerung tötete, gaben die restlichen Bewohner die Stadt auf und gründeten 1630 den 3 km entfernt Ort Kanfanar.

Natternkopf

Pyramidenorchis

Im Hintergrund die Autobahnbrücke

Wandelkonzert im Rahmen des Dvigrad Festivals mit der „Antica Cappella musicale di San Rufino die Assisi“. -

Grillen bei unseren Vermietern

Blutströpfchen

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.