Reisebereicht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Frankreich 25.04. – 20.05.2013

-

Werbung am Flughafen Schönefeld

-

Flug: Alpen mit Schnee

Nizza -

Collioure: Ferienwohnung

Kleine Stadt an der Cote Vermeille. Seefahrer aus phoäkischer, römischer und griechischer Zeit hinterließen ihre Spuren. 673 wird der Ort vom Westgotenkönig Wamba besetzt. Ab 981 beginnend die Grafen von Roussillon und die Könige von Mallorca Collioure zu erschließen und errichten eine Festung. War im Mittelalter der Handelshafen des Roussillon. Während des 13. Jahrhunderts ziehen zahlreiche Kreuzfahrer durch Collioure. Zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert lebt Collioure unter französischer oder spanischer Besatzung.

Blick von oben, links das Fort Miradou, in der Mitte die Kirche, die wie eine ins Meer hinein gebaute Wehrkirche wirkt. Rechts das Chateau Royal. Steiler Weg runter in den Ort

Kranzniederlegung am Weltkriegsdenkmal am Markttag.

Place de 18 juin mit Platanen

Chateau royal, hinter der zweiten Bucht eine alte Mühle und ganz oben das Forts St. Elme. Die massive Königsburg steht an der Stelle einer römischen Niederlassung. Sie trennt die beiden Häfen Port d’Amont und Port d’Avall. Sie war von 1276-1344 Sommerresidenz der Könige von Mallorca. 1642 fällt der Ort erneut in französische Hände. In dieser Zeit baut Sébastien La Preste de Vauban (1633-1707), der berühmte Festungsbaumeister von Ludwig XIV. die Festung um und ließ den äußeren Mauerring hinzufügen.

Der Burg gegenüber die Église Notre-Dames-des-Anges, 1684-1691 errichtet als Ersatz für eine von Vauban abgerissene Kirche. Der Glockenturm ist ein ehemaliger Leuchtturm.

Zahlreiche Maler haben Collioure gemalt. Um 1910 kamen dort bereits die ersten „Fauves“ zusammen: z.B. Braque und Matisse. Später auch Picasso u.a. Überall im Ort stehen „Bilderrahmen“, die die Blickpunkte der Maler ausweisen.

-

Elne: das iberische „Illiberis“ erhielt zu Ehren von Helena, der Mutter Kaiser Konstantins den Namen „Castrum Helenae“, aus dem später „Elne“ wurde. Es war am Ende des Römischen Reichs die wahre Hauptstadt des Roussillon. Vom 6. Jahrhundert bis 1602 Bischofssitz.

-

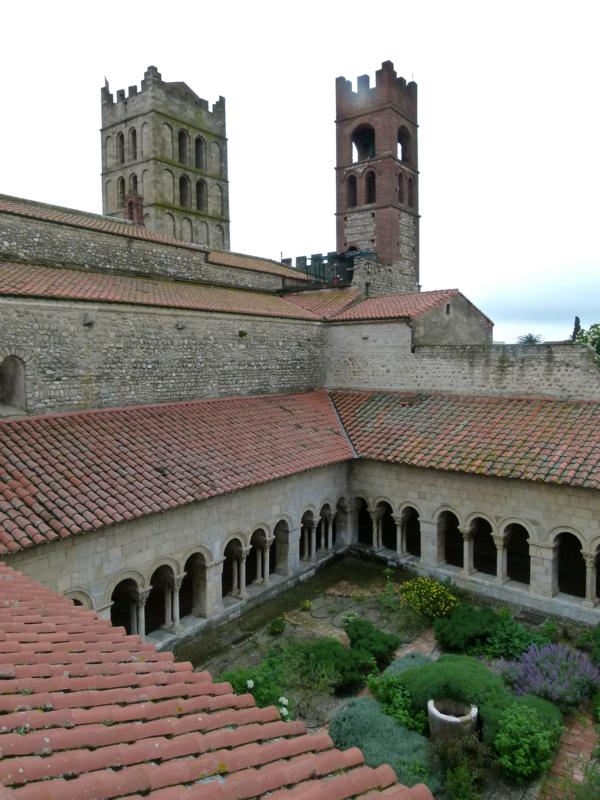

Cathédrale Ste-Eulalie-et-Ste-Julie: Baubeginn 11. Jahrhundert. 14.-15. Jahrhundert wurden die Kapellen des südlichen Seitenschiffs angefügt. Ursprünglich waren 2 Glockentürme vorgesehen, doch es wurde nur ein quadratischer Turm erbaut. Das Chorhaupt ist von Fundamenten umgeben, bei denen es sich um die Reste eines gotischen Chores mit Kapellenkranz handelt.

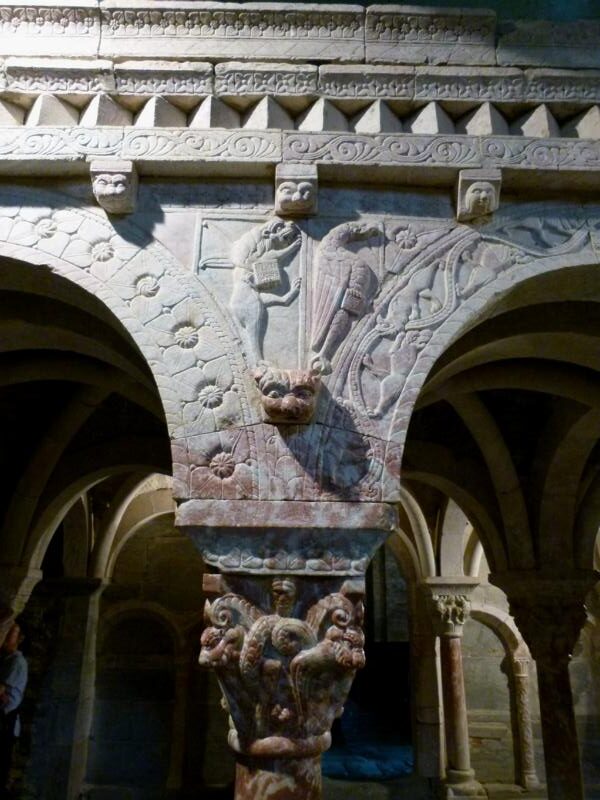

Berühmt ist der Kreuzgang, dessen Erbauung sich aus finanziellen Gründen über 300 Jahre hingezogen hat. Vom 12.-14. Jahrhundert. Sehr schöne Kapitelle ruhen auf Doppelsäulen, die die Rundbogenarkaden stützen. Man betritt den Kreuzgang von NO, Blick in den Innenhof.

Nordgalerie: erbaut im 13. Jahrhundert. Diese Galerie kopiert teilweise die anderen älteren Galerien.

Löwe und Greif: Der Greif ist eine Figur mit dem Vorderkörper eines Adlers und dem Körper eines Löwen. Diese Vereinigung von Adler und Löwe war den Menschen des Mittelalters besonders nah unter den Emblemen, die die doppelte Natur Christi versinnbildlichen.. Im rechte Oval findet sich allein der Löwe. Viele Gründe sprechen dafür, im Löwen ein Bild Gottes zu sehen. (evt. auch Westgalerie)

Nordost-Ecke mit Blick auf einen der Türme an der Westfassade.

2. Pfeiler: Martyrium der heiligen Eulalie von Merida, der Schutzpatronin von Elne.

Ritterliche Szene, eine von dreien in diesem Kreuzgang.

Nordwest-Ecke mit Blick auf die Kirche Richtung Chor und auf die Terrasse über dem Kreuzgang.

Westgalerie: diese Galerie ist eine Nachahmung der Südgalerie, zu der wir noch kommen. Allerdings haben die Skulpturen nicht die gleiche Qualität. 13. Jahrh. Hinten am Ende die Tür zur Kirche, rechts hinten die Tür zum Kapitelsaal.

Greifen

2. Pfeiler „Quo-vadis-Szene“: Christus erscheint Petrus auf der Via Appia in Rom. Petrus war in Rom im Mamertinischen Kerker gefangen gehalten worden, konnte aber entfliehen und den Verfolgungen durch Nero entkommen. Auf der Via Appia schlug er die Richtung zum Meer ein, um sich nach Palästine einzuschiffen. Unterwegs sah er Christus, der sein Kreuz trug und fragte ihn „Wohin gehst du, Herr?“ (lat. „Quo vadis, Domine?“). Der Herr antwortete ihm: „Nach Rom, um mich ein zweites Mal kreuzigen zu lassen“. Petrus verstand die Lektion, kehrte um und ging nach Rom zurück, wo er wie Paulus das Martyrium erlitt.

Kapitell mit Schöpfungsgeschichte: Gott erschafft Eva aus der Rippe Adams.

Adam + Eva Sündenfall

König mit seinen Rittern

Kirchentür zum Kreuzgang, am Übergang zwischen West- und Südgalerie. In der Ecke der Evangelist Matthäus.

Direkt neben der Kirchentür Grabplatte aus weißem Marmor. Wahrscheinlich von von Bischof Guillem d’Ortaffà. Künstlersignatur von Ramon de Bianya.

Südgalerie: 12. Jahrhundert. Es ist die älteste und künstlerisch bemerkenswerteste der Galerien. Die Skulpturen sind eines der letzten Zeugnisse der Bildhauerkunst des Roussillon im 12. Jahrhundert.

Die Südgalerie läuft entlang der nördlichen Mauer der Kirche. Dort eingelassen sind Reliefs aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Sie zeigen u.a. das Pfingstwunder und die Höllenfahrt.

Löwenkapitell

2. Pfeiler: „Quo-vadis-Szene“

2. Pfeiler hinten Saulus vor Damaskus, vorne Vogel- und Fischsirenen

Schöpfungsgeschichte: Gott erschafft Eva aus der Rippe Adams.

3. Pfeiler: König mit Rittern

östl. Ende der S-Galerie: Grabmal Bischof F. Du Soler, auch vom Bildhauer Raimund von Bianya.

Ostgalerie: erbaut im 14. Jahrhundert, gotisch.

Sarkophag, aquitanische Schule, Ende 4. Jahrhundert.

Blick von O-Galerie auf S-Galerie

Szenen aus dem Leben Christi: Verkündigung und Heimsuchung

Heiligen 3 Könige

Die heiligen drei Könige empfangen die Botschaft; Kindermord des Herodes

3. Pfeiler: Tod der Jungfrau Maria und der auferstandene Christus erscheint Maria Magdalena.

Einander gegenüber stehende Widder und Adler

Blick zurück in die Ostgalerie.

Blick von der Terrasse der Ostgalerie auf den Kreuzgang und den Ort Elne.

Blick auf das Chorhaupt und den riesigen gotischen Chor, den man im 14. Jahrhundert zu bauen begonnen hatte.

Innere der Kirche:

Haupt- und zwei Seitenschiffe ohne Querschiff (Grundriss einer Basilika). 49,5 m lang, 20,5 m breit. Das Hauptschiff ist mit einer Rundtonne überwölbt.

Hauptaltar

Sankt-Michael-Altar: 14. und 15. Jahrhundert in katalanischer Gotik. Seine Malereien zeigen das Wirken des heiligen Michael.

Museumsshop.

-

Fort de Salses: Dorf und Schloss Salses wurden von der französischen Armee 1496 eingenommen und zerstört. Dieses Gebiet gehörte damals zu Spanien. König Ferdinand der Katholische beschloss Salses wieder aufzubauen (1497-1504). 1503 eine erste Belagerung durch die Franzosen. Der Friede von 1544 zwischen Kaiser Karl V. und dem französischen König Franz I. sorgt für eine lange Ruheperiode. Erst im 30-jährigen Krieg fällt Salses endgültig in französische Hände. Mit dem Pyrenäenvertrag von 1659 kommt das Roussillon zu Frankfreich. In der Folge verliert das Fort de Salses seine strategische Bedeutung. Erhalten geblieben ist sie einzig wegen der hohen Kosten, die eine Zerstörung verursacht hätte. Durch den Festungsbaumeister von Ludwig XIV. Sébastien La Preste de Vauban (1633-1707) teilweise restauriert, diente die Festung als Überwachungsposten, Staatsgefängnis und im 19. Jahrhundert als Pulvermagazin.

Eingang durch vorgelagerte Verteidigungsanlage.

Mauern 6-10 m dick und zur Hälfte in einen Graben eingelassen, der mit Wasser gefüllt werden kann.

Portal 2 mit einem stark zerstörten, wahrscheinlich spanischen Wappen.

Hof mit Brunnen in der Mitte. Der Hof wird an 3 Seiten von einer Säulenvorhalle eingefaßt. Hier befanden sich Gefägniszellen, Ställe und andere Räumlichkeiten für die ca. 1.500 Mann starke Truppe mit ca. 100 Pferden.

Zum Hauptturm, der in der Mitte des Westflügels liegt, kommt man über einen kleinen Innenhof. Hier wächst Arkanthus.

Bäckerei

Im Inneren des südwestlichen Eckturms befindet sich ein bis auf den Grund reichender Schacht.

Im Rahmen einer Führung gelangen wir auch auf erhöhte Terrassen, Blick auf den großen Innenhof und auf den Eingangsbereich.

Innenräume, die im Hauptturm über 3 Stockwerke verteilt sind. Der Raum des Festungskommandanten war auch als Wohnraum für Herrscher gedacht. Toilette, Kamine und Fenster mit seitlichen Sitzbänken.

Fort de Salses noch einmal von außen. -

Collioure: Rundblick von der Ferienwohnung aus

Blick auf den Kirchturm direkt am Hafen.

Am Hafen und Strand, direkt neben der Kirche.

Église Notre-Dames-des-Anges, 1684-1691 errichtet als Ersatz für eine von Vauban abgerissene Kirche. Der Glockenturm ist ein ehemaliger Leuchtturm. Hochaltar aus mit Blattgold überzogenem Holz (1698) des katalanischen Künstlers Joseph Sunyer. 3 Stockwerke hohes Triptychon, welches den ganzen Chor einnimmt. In der Mitte eine Himmelfahrt Mariä, oben thront Gottvater.

In einigen der umliegenden Forts ist die französische Armee stationiert. Soldaten im Schlauchboot auf dem Wasser.

Wir laufen entlang des Plage de Port d’avall, Richtung Plage du boutigue.

Blick in die nächste Bucht Plage de la balette. -

Fahrt entlang der Cote Vermeille = die rote Küste. Port-Vendres. Um eine kleine Bucht herum liegt die ehemalige römische Hafenstadt Portus Veneris (Hafen der Venus). Ab 1679 wurde sie auf Anregung des Festungsbaumeisters Sébastien La Preste de Vauban (1633-1707) zu einem Kriegshafen umgebaut. Port-Vendres war der bedeutendste Hafen für den Schiffsverkehr mit Algerien. Seit der Unabhängigkeit des Landes, wurde dem ein Ende gesetzt. Hier ist jetzt ein Jachthafen und die aktivste Fischereiflotte der gesamten Künste des Roussillon.

Silbermöwen zwischen gelb blühenden Pflanzen.

Zahlreiche Aufnahmen der Küstenlandschaft.

Violett blühende Malven.

Blick von der Küstenstraße (D 914) Richtung Süden auf den Tour Madeloc.Kurz vor Banyuls-sur-Mer.

Details von verschiedenen Steinen und Felsen.Aussichtspunkt am Cap Réderis. Von hier kann man bis nach Spanien sehen. Kurz vor der spanischen Grenze liegt das Cap Cerbère. Es ist mit seinem Leuchtturm bereits von hier zu sehen.

Verschiedene Pflanzen, Malven, Natternkopf, MittagsblumeCerbères, der letzte Ort vor der spanischen Grenze. Der Zug von Paris nach Barcelona hält hier. Das Viadukt der Eisenbahn prägt die Stadt.

Früchte der Hanfpalme

Hund hinter dem Gitter eines BalkonsFahrt zurück über die D 86, die Höhenstraße mit Blick auf die Küstenorte. Irgendwann kann man bis zum Etang de Canet et de St. Nazaire und die Höhenzüge des Haute Languedoc sehen. Links vor den Bergen die Stadt Perpignan.

Kurze Pause an einer alten Militärstation unterhalb des Tour Madeloc, mit wunderbarer Aussicht.

Port-Vendres von oben

Fort St. Elme von oben

Blick auf das Fort de la Galline.

Fort St. Elme inmitten von Weinbergen.

Port-VendresBlick auf das fast 3000 m hohe Canigou-Massiv mit Schnee.

-

Festungsstadt Villefranche-de-Conflet. 1090 gegründet liegt sie in einem tiefen Bergeinschnitt am Zusammenfluss von Cady und Tet. Sie war von Anfang an festestigt, aber vor allem während des spanischen Erbfolgekrieges, wurde sie im 17. Jahrhundert von Sébastien La Preste de Vauban (1633-1707) weiter ausgebaut. Oberhalb der Stadt liegt das Fort Liberia.

Türen von der aus dem 12. / 13. Jahrhundert stammenden Kirche St. Jacques.

Fahrt mit einem Auto hoch zum Fort Liberia.

Vauban beschloss 1679 dieses hoch gelegene Fort zum Schutz der Stadt zu bauen. Die Befestigungsanlage besteht wegen des stark abfallenden Geländes aus 3 übereinanderliegenden Mauerringen. Der oberste Ring weist die Form eines Schiffsbugs auf und wird durch einen Graben geschützt. Im 19. Jahrhundert wurde die Festung verstärkt (unter Napoleon III.). Das Fort gehört seit 2008 zusammen mit anderen Befestigungen in ganz Frankreich zum Weltkulturerbe der UNESCO „Festungsanlagen von Vauban“. Überall hat man phantastische Ausblicke auf die Landschaft.

Innenansicht der Brustwehr mit einem über 300 Jahre alten Eisengeländer. Hinten eine kleine Kapelle.

Blick in einen der unterirdischen Gänge.

Im Untergeschoss ein Gefängnis, in dem 4 im Giftmischerprozess angeschuldigte Frauen eingekerkert waren. Die letzte, genannt „La Chopelin“, starb dort 1724 nach 43 Jahren Gefangenschaft.

Im Inneren auch eine kleine Ausstellung zum Design in der Zeit des Jugendstils.

Blick auf die Stadt Villefranche-de-Conflet.

Silberdistel, Barometerdistel oder Wetterdistel werden in der Gegend gerne an die Tür genagelt. Dies liegt an der Fähigkeit der Pflanze, bei feuchter und kalter Witterung die Blüte mit den silbernen Randblättern zu verschließen, um so das Blüteninnere zu schützen.

Laden mit buntem Keramikgeschirr

Laden mit historischen Werbeplakaten.

Seife aus Olivenöl. -

Collioure:

Abendlicht in Collioure.

Ameise mit riesigem Futter

Blüte einer Zistrose mit Insekten.

Schwertlilie

Violette Blüten.

Eingang zu einem Café im Jugendstil. Blick in das Innere.Spaziergang durch den Ort. Vorbei an der Kirche, Blick auf die vorgelagerte kleine Chapelle Saint-Vincent.

Rue de bellevue mit kleinen Häusern direkt über der Steilküste

Blick von der Landzunge hinter der Kirche auf den Ort: die Häuser über der Steilküste.

Die Kirche Notre Dame des Anges mit dem ehemaligen Leuchtturm als Kirchturm. Direkt daneben der Plage St. Vincent.

Dahinter die Bucht mit dem Hafen und dem Königsschloss. Ganz im Hintergrund die Ausläufer der Pyrenäen.

Klares Wasser mit kleinen Fischen, einer Muschelschale, Steinen, Seeigel.

Rotes Boot für Ausflüge entlang der Künste

Zurück am Hafen, beim Königsschloss. Im Hintergrund das Fort St. Elme.

Kleine Gasse, Läden

Blick auf den Hügel mit der Ferienwohnung.Fort ronde und Fort carre, auf dem Hügel. Sie schützen den Ort von Norden und liegen in der Nähe der Feste Miradou, in der das Militär noch heute stationiert ist.

Abends am Hafen und im Ort

Muscheln und Fisch als Speise.

Blick von oben auf den Ort.

Blüten des Mimosenbaums.

Agave mit grün-gelben Blättern.

Verschiedene mediterrane Pflanzen, Kaktus, Agave, weißer Blauregen

Silbermöwe

Blauglockenbaum mit Blüten und Samen.

Buntes Segelboot im Hafen an der Mole. Im Hintergrund die Kirche.

Sandstrand

Berge der Pyrenäen mit Schnee -

Carcassonne: Weltkulturerbe der UNESCO, größte Festung Europas. Heute leben hier ca. 140 Menschen fest. Gründung einer Niederlassung im 6. Jahrhundert vor Chr. Die Gründung der Colonia Julia Carcaso und des Castellum Carcaso fand 43–30 v. Chr. statt. Nach den ersten Einfällen der Völkerwanderung errichteten die Römer im 3. Jahrhundert n. Chr. einen von Türmen flankierten Mauerring zum Schutz der Kolonie, der noch heute einen Großteil des inneren Mauerrings bildet. Der Ring besteht aus vier Toren und 30 Türmen gallisch-römischen Typs (nach außen rund und nach innen eckig (hufeisenförmig). 412 besetzten die Westgoten die Stadt. 725 fiel sie in die Hände der Sarazenen. Ab 751 eroberte Pippin der Kleine auch mit Hilfe der verbliebenen westgotischen Stämme die Festung, und das Gebiet wurde fränkisches Lehen.

In diese Zeit fällt die Episode, die der Stadt ihren heutigen Namen gab. Die populäre Legende besagt, die Festung sei einst belagert worden, als Madame Carcas Herrin der Burg war. Die Belagerung hielt so lange an, dass der Hunger bald die ersten Opfer in der Cite forderte. Madame Carcas beschloss daraufhin, ein Schwein zu mästen, und als es fett genug war, ließ sie es von der Burgmauer werfen. Die Belagerer, selbst schon erschöpft, dachten beim Anblick des kräftigen Tieres, dass es davon wohl noch eine ganze Menge dort oben geben musste, wenn man sie jetzt schon von der Burgmauer warf. Niedergeschlagen gaben sie auf und kehrten nach Hause zurück. Als zum Jubel über das Ende der Belagerung die Burgglocken läuteten, soll einer von den Belagerern gesagt haben „Madame Carcas sonne“ = Madame Carcas läutet und daraus wurde Carcassonne.

Die Stadt war Sitz der Inquisition in Südfrankreich, aber auch ein Zentrum der Katharer (Albigenser). Lange Zeit stand die Festung auf der Grenze zwischen der Krone Aragon und dem übrigen Frankreich. Im Jahre 1209 war Carcassonne Ziel des Albigenserkreuzzuges. Die Katharer standen unter dem Schutz des Grafen Carcassonne Raymond-Roger Trencavel (1185-1209). Die Stadt war bereits mit Flüchtlingen überfüllt und bot nach zweiwöchiger Belagerung durch Simon de Montfort (1160-1218) die Kapitulation an. Die zwei Wochen hatten die Einwohner genutzt, um durch unterirdische Gänge in die naheliegenden Wälder zu fliehen. Es blieben etwa 500 Einwohnern, vor allem Greise, Kranke und Kinder, zurück. Von diesen durften 100 die Stadt verlassen, die anderen 400 wurden verbrannt oder gehängt. Erst danach wurde der 2. Festungsring erbaut. Die Stadt wurde im 19. Jahrhundert von dem Architekturhistoriker Viollet-le-Duc restauriert. Am anderen Ufer des Flusses Aude liegt die Unterstadt.Die Cité besteht aus einem befestigten Kern, dem Chateau Comtal und einer doppelten Umfassungsmauer. Der äußere Ring hat 14 Türme, der innere 24 Türme.

Man betritt die Stadt durch die Porte Narbonnaise (1280 erbaut). Es ist da einzige Tor, durch das auch Fuhrwerke passten. Den beiden Türmen sind ein kleiner Torbau auf der den Graben überspannenden Brücke, sowie eine mit Schießscharten versehene Barbakane (ein Verteidigungswerk) vorgelagert.

Wenn man die Mauerringe entlang schaut, sieht man den inneren Mauerring mit den gallo-römischen Türmen.Rechts vom Haupteingang ist die zur Stadt gelegene Fassade eines der größten gallo-römischen Türme zu sehen.

Gleich geradeaus auf der anderen Seite der Stadt liegt Le Chateau Comptal. Im 12. Jahrhundert von Bernard Aton Trencavel direkt an der gallo-römischen Stadtmauer errichtet. Es war ursprünglich Palais der Vizegrafen, wurde nach der Angliederung an die französische Krondomäne im Jahre 1226 in eine Zitadelle verwandelt. Zur Zeit Ludwigs des Heiligen wurde der riesige Graben ausgehoben und die halbkreisförmige Barbakane errichtet. Jetzt ist es eine Festung in der Festung.

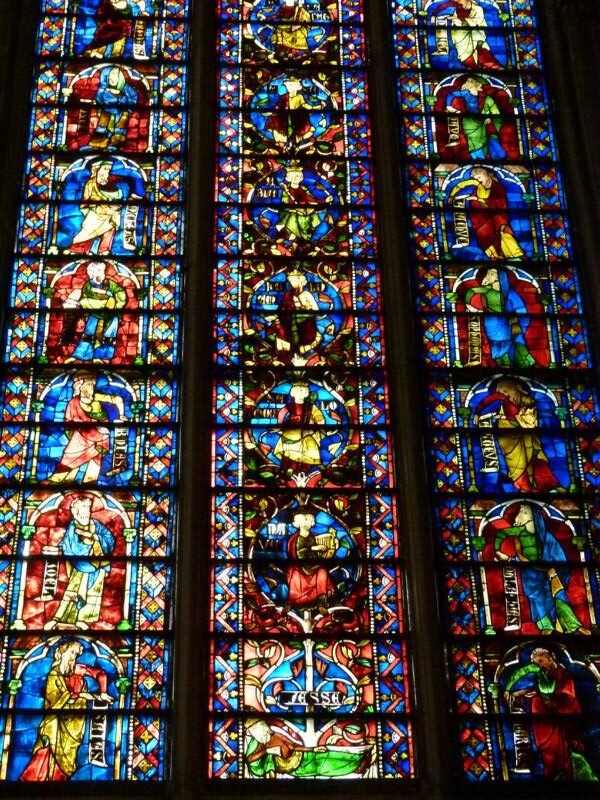

Basilika St. Nazaire (11.-14. Jahrhundert). Von der alten Kirche ist nur noch das Langhaus erhalten. Das Querhaus und die Apsis ist gotisch (1269-1320). Die Westfassade wurde im 19. Jahrhundert von Viollet-le-Duc verändert. Die Glasfenster haben sich aus dem 13. und 14. Jahrhundert erhalten. Der Chor ist ringsum mit bemerkenswerten Statuen geschmückt, die in der Qualität an die von Reims und Amiens erinnern.

Glasfenster mit der Wurzel Jesse. Ganz unten der Sündenfall.

Die Orgel wurde 1679 von dem Orgelbauer Jean de Joyeuse (Ardennen) in einem vorhandenen Orgelgehäuse errichtet. In den Jahren 1900-1904 wurde das Instrument von dem Orgelbauer Michel Roger (Carcassonne) erneut überarbeitet und erweitert, und zuletzt in den Jahren 1982 bis 1985 durch den Orgelbauer Barthélémy Formentelli.Eckhaus mit „Chez Saskia“

Plastik einer Kuh als Feuerwehrmann.

Kleine Holzfiguren als Magneten

Kissenhüllen mit historischen Motiven.Musée de l’Inquisition: Geschichte der Inquisition und der Katharer in Carcassonne.

Laden mit Süßigkeiten, Schokolade, kandierte Früchte.

Le Chateau Comptal: An den das Schloss umgebenden Mauern kann man gut die Hurden erkennen. Dies sind hölzerne Gänge, die die Wehranlage ergänzen, indem sie den unteren Teil der Befestigungsmauern schützen.Cour du Midi

Blick auf die Vorburg (Barbakane).Mittelalterliche Verteidigungstechnik für die Fallgitter

Wir laufen die Hurden entlang von Turm zu Turm

Blick über die Zinnen auf die jenseits des Flusses Aude liegende Unterstadt „Bastide Saint-Louis“ aus dem 13. Jahrhundert.

Blick in den Innenhof und die der Stadt zugewandte BurgmauerMuseum: Passionsretabel aus Alabaster (Anfang 15. Jahrhundert) aus der Kirche Saint-Sernin der Festungsstadt. Kreuzigung und Höllenfahrt

Arkadensaal mit 3 Fenstern des Maison Grassalio aus der Unterstadt (Sandstein 15. Jahrhundert)

Malereien des späten 12. Jahrhundert, die einen Kampf zwischen christlichen Rittern und Arabern darstellt.

Scheibenförmige katharische Kreuze.

Hausrotschwanz

Platz mit Denkmal

Laden mit Spezialiäten der Gegend, vor allem Süßigkeiten.

Schaufenster mit Plastiken von Rittern aus Kunststoff.Typisch französischer Friedhof, direkt bei der Cité

Bereich mit Kindergräbern -

Narbonne: antike Hauptstadt der Provinz Gallia Narbonensis, einstige Residenz der westgotischen Könige, ehemaliger Sitz des Erzbischofs – heute wichtiger Verkehrsknotenpunkt und Weinhandelszentrum.

Streifzug durch die Stadt

Straßenlaterne

Gitter aus Metall an einem Balkon.Place de l’Hotel-de-Ville im historischen Zentrum der Stadt, mit einem historischer Kaufhausbau und Resten der römischen Via Domitia.

Erzbischöflicher Palast: links der Donjon Gilles-Aycelin, der auf den Resten der gallo-römischen Befestigungsmauer errichtet wurde.

In der Mitte das Palais Neuf, der neue Palast, welches in neugotischen Stil von Viollelt-le-Duc im 19. Jahrh. errichtet hat. Hier befindet sich das Rathaus.

Rechts der Tour St-Martial mit dem Durchgang zu den Innenhöfen und dem Kreuzgang.

Rathaustür mit dem Wappen von Narbonne.

Brunnen am Donjon.

Wir gehen links am Donjon vorbei und umrunden die inzwischen zum Palast gehörende ehemalige Befestigungsmauer mit den gallo-römischen Türmen, wie wir sie auch in Carcassonne gesehen haben. Davor der Garten des Erzbischofs.

Kathedrale von Nabonne St-Just-et-St-Pasteur. 4. Kirche an dieser Stelle. Grundsteinlegung 1272. 1332 war der im Stil der großen Kathedralen Nordfrankreichs gestaltete hochgotische Chor fertig. Der Bau von Langhaus und Querschiff musste verschoben werden, da man dafür einen Teil der Stadtmauer hätte abreißen müssen. Dies war in den unruhigen Zeiten des Mittelalters nicht ratsam. Letztendlich ist die Kirche nie fertiggestellt worden.

Zistrosen

Fahrt Richtung Osthang des Canigou-Massivs. Blick auf die bewaldeten Hügel. -

Prieuré de Serrabonne: romanische Baukunst. Kirche aus Schiefer mit quadratischem Turm.

Blüten von Schwertlilien.

Mauer aus Bruchsteinen.

Südflügel aus dem 12. Jahrhundert: der zur Schlucht hin geöffnete Flügel, diente den Domherren des Augustinerordens einst als Wandelgang. Die Skulpturen der Kapitelle sind nach orientalischen Vorbildern gestaltet. Diese waren den romanischen Bildhauern des Roussillon sehr geläufig.

Blick von oben auf den Garten des Klosters

Blick von außen auf den Südflügel mit seinen Kapitellen.

Das Langhaus der Kirche stammt bereits aus dem 11. Jahrhundert. Kunsthistorisch bedeutend ist die Empore aus dem 12. Jahrhundert. Geschaffen aus rosa Marmor, aus Marmorbrüchen von Villefranche. 10 Säulen und 2 rechteckige Pfeiler tragen ein Kreuzrippengewölbe. Auf den Kapitellen sind vor allem Adler, Greifen und Löwen dargestellt. Besonders fein gestaltet sind die Flachreliefs der 3 marmornen Archivolten, sowie die Eckzwickel.Dargestellt u.a. die Evangelistensymbole Löwe des Markus und Adler des Johannes.

In einem kreisrunden Medaillon das Lamm Gottes (Agnus Dei). Es erinnert hier eher an ein Pferd. Mit seinem linken Vorderbein hält es hinter seinem Rücken ein an einer langen Stange befestigtes, aufrecht gerichtetes lateinisches Kreuz. Rechts daneben ein Engel, das Evangelistensymbol des Matthäus.

Nordportal: Kapitell mit thronendem, segnenden Christus, mit dem Buch des Lebens in der linken Hand. Flankiert wird er von pausbäckigen Engeln,die Weihrauchgefäße schwenken.

Blick auf das Kloster aus der Ferne.

Metallplastik: Spinnennetz mit Spinne und großem Käfer. -

Les Orgues in der Nähe von Ille-sur-Têt durch Erosion geformte bizarre Landschaft aus Sandstein. Teilweise kann man noch die verschiedenen Schichten aus Sandstein und Geröll erkennen. Die Säulen sind bis zu 12 m hoch, sie werden Feenkamine genannt oder „behütete Mädchen“. An manchen Hängen treten die Einschnitte in der Form von Orgelpfeifen auf. Im Hintergrund kann man das Canigoumassiv erkennen.

Stockente mit Küken

Blüten des Blauglockenbaums. -

Canet-Plage, der „Badevorort“ von Perpignan. Den Namen hat es vom nahegelegenen Étang de Canet, welcher von einem Schilfgürtel umgeben ist – Canna bedeutet Schilf.

-

Fort St. Elme:

Blick auf das Fort

Als im 14. Jahrhundert die Könige von Mallorca ihre Residenz nach Collioure verlegten, wurde hier bereits ein Signalturm errichtet. Durch die Kriege zwischen Frankfreich und Spanien, erlebte auch dieses Fort eine wechselvolle Geschichte. 1659 wurde es vom Festungsbaumeister von Ludwig XIV. Sébastien La Preste de Vauban (1633-1707), nach modernster Festungstechnik ausgebaut. 1903 wurde das Fort privat und ist seit 1927 unter Denkmalschutz gestellt.

Phantastischer Blick auf Collioure und Umgebung.

An der Festungsmauer Flechten und andere Pflanzen, wie Löwenmäulchen.

Plan der Festung

Kleine Zugbrücke

Im Inneren ein Museum, u.a. mit historischem Foto von Collioure, Rüstungen, Landkarten mit dem Herrschaftsgebieten von Kaiser Karl V., dem Stammbaum der Valois und der Habsburger – Ursache des Erbfolgekrieges, ein ein Porträt von Kaiser Karl V., historische Sitzbank aus Holz mit Rückwand

Blick auf Collioure

Blick auf die Windmühle von Collioure

Rückfahrt vorbei am Hafen von Banyuls-sur-Mer.

Blaskapelle auf der Straße

Teller mit Früchten des Meeres

Teller mit Würsten und Hühnerkeule. -

Fahrt entlang der Küstenstraße Richtung Flughafen Barcelona.

Kleiner spanischen Ort La Jonquera in den Pyrenäen.Der Pic du Canigou (2784 m hoch) ist selbst jetzt noch verschneit.

-

Kurz hinter Céret gehen zwei Brücken über den Tech.

-

Arles-sur-Tech. Ausflug in das Tal des Tech. Der Ort entstand um eine Abtei herum, die ca. um 900 gegründet wurde.

Rathaus

Gegenüber vom Rathaus die Villa „Las Indis“, erbaut 1901/02. Es handelt sich um die Villa des Minenbesitzers Joseph Pierre Monin (1837-1919). Dem Zeitgeschmack entsprechend vereinigt es zahlreiche Stilelemente des Neo-Barock, der Neo-Gotik und der Neo-Romanik, sowie andere Elemente der neuen Kunst der Belle Époque. Faszinierend die modernen Treppengeländer und der Blick in die Krone des alten Nadelbaums.

Abteikirche: Zur französischen Revolution verließen dann die letzten 6 Mönche die Abtei und die Kirche wurde auf Wunsch der Bevölkerung die Gemeindekirche.

Grundriss der Kirche mit Kreuzgang.Kreuzgang aus weißem Marmor von Abt Ramon Desbac (1261-1303).

„La Creu del Gra“, eine katalanische Schmiedearbeit aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich stand es am Ortseingang. Der Name „Kreuz des Korns“ entstand durch die eingeschlossene Eisenkugel am Fuß des Kreuzes.

Wir betreten die Kirche von Norden. Gegenüber dem Chor hat sich eine Art „Gegen-Sanktuarium“ mit 3 Apsiden erhalten. Es ist eine lang zurückliegende Erinnerung an die karolingische Kirchenbautradition. Oberhalb des Portals liegt eine dem heiligen Michael und den Erzengeln geweihte Kapelle, die mit Fresken aus dem 12. Jahrhundert verziert ist.

Basilika mit 3 Schiffen. Der ursprüngliche Dachstuhl wurde im 12. Jahrhundert durch ein Spitzbogengewölbe ersetzt. Mittelschiff 17 m hoch.

Reliquienschrein im ausgehöhlten 2. Jochpfeiler. Die mittelalterlichen Malereien im Inneren haben sich erhalten.

Kapelle und Altar der Heiligen Abdon und Sennen, den im Roussillon verehrten Schutzpatronen bei Katastrophen und Schutzheilige von Arles. Altar Vorbarock 1647, vom im Roussillon ansässigen Künstler Llàtzer Tremullas. Es zeigt die Leiden der beiden kurdischen Märtyrer und die Überführung ihrer Reliquien per Boot und per Maultier in Fässern.Glasfenster mit den beiden Heiligen

Fassade mit den charakteristischen Bögen im lombardischen Stil der frühen romanischen Kunst. Der Türsturz in der Form eines Satteldachs mit den Buchstaben A und O gehört wahrscheinlich zum Vorgängerbau aus dem 9. Jahrhundert. Halbreliefs aus dem 11. Jahrhundert mit Christus im Glorienschein, umgeben von den Evangelistensymbolen.

Heilige Grabstätte: urchristlicher Sarkophag aus dem 4. Jahrhundert, der einst die Reliquien der Heiligen Abdon und Sennen enthielt. Darüber der liegende Wilhelm Gaucelm, der Lehnsherr von Tallet. Zugeschrieben dem Bildhauer Ramon von Bianya (Anfang 13. Jahrhundert), der auch im Kreuzgang von Elne 2 liegende Statuen geschaffen hat.Artischocke

Blick auf den Ort Montbolo am Hang. -

Saint-Genis-des-Fontaines: Benediktinerabtei wurde bereits im 8. Jahrhundert gegründet und dem Heiligen Genis, Märtyrer von Arles, geweiht. Im 9. Jahrhundert durch die Normannen zerstört, wird sie bald darauf wieder aufgebaut und während des ganzen Mittelalters immer wieder umgebaut. Vom Zerfall bedroht, wird das Kloster ab 1507 von der katalanischen Abtei von Montserrat bei Barcelona abhängig. Letztendlich beschleunigt aber der ständige Streit zwischen Frankreich und Spanien den Niedergang des Klosters. Seit der Verstaatlichung nach der Französischen Revolution, ist die Kirche seit 1846 Gemeindepfarrkirche.

Kirchenfassade ist mit mehreren mittelalterlichen Grabsteinen verziert. Die Kragsteine, die sich um den Türsturz befinden, dienten früher der Befestigung eines schützenden Portalvorbaus.

Rechts von der Tür der Grabstein mit der Kreuzigung, ist für Klosterbruder Miguel Mesner, der 1307 starb. Darunter der Grabstein mit der liegenden Figur für Klosterbruder Ramon de Pollestres.

Türsturz aus weißem Marmor aus Céret. Romanische Bildhauerarbeit von 1019-1020. Die Inschrift besagt: „Im 24. Regierungsjahr von König Robert, befahl Guillaume, Abt durch Gottes Gnaden dieses Werk zu Ehren von St. Genis für das Kloster, das „Fontaines“ heißt, zu schaffen.“ Es handelt sich um Robert den Frommen, den Sohn von Hugo Capet, der 996 den Thron bestieg. Charakteristisch für die Anfänge der romanischen Kunst ist der segnende Christus in einer von Perlen geschmückten Mandorla. Links und rechts Erzengel und unter Arkaden stehende Apostel. Links erkennt man Paulus mit langem Bart, rechts Petrus mit Haarkranz und kurzem Bart. Ikonographis handelt es sich wohl um eine frühchristliche Darstellung der Himmelfahrt, bei der Christus auf dem Thron nicht aus eigener Kraft gen Himmel fährt, sondern von Engeln, die seine Glorie tragen, emporgehoben wird. Die Figuren noch ganz graphisch gefasst. Dies wird besonders deutlich an den Gewandfalten und der durch geometrische Linien angedeuteten Anatomie.

Als weitere Besonderheit wird man die Hufeisenform der Arkadenbögen betrachten, die das Werk mit der spanisch-maurischen Welt verbindet.

Innere der Kirche: Der Grundriss der Kirche erhebt sich über einem lateinischen Kreuz. Das Langhaus ist einschiffig und vierjochig. Die Querschiffarme ragen sehr weit über die Langhauswände hinaus.

Hauptaltar 1605-1638 von einem unbekannten Künstler. Ganz oben schaut Gottvater auf die Gläubigen. Dann die Statuen des Hl. Antonius und des Hl. Georg. Links und rechts auf dem Gemälde der Hl. Benedikt (es handelte sich ja um ein Benediktinerkloster) und die Hl. Scholastica. Thema der Gemälde unten ist das Martyrium des Hl. Genius und eine Statue von ihm. Auf der Predella links Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer. Rechts Ludwig, König von Frankreich mit seinem Großneffen Ludwig von Anjou, Bischof von Toulouse.

In einer Apsis des Querschiffes befindet sich die Chapelle de Nostra Senyora de Montserrat. Der Altaraufsatz mit der Jungfrau Maria von Montserrat zeigt die steile Berglandschaft in der sich das katalanische Kloster befindet.

Präromanisches Weihwasserbecken auf einem romanischen Kapitell.Die Kirche ist heute umbaut von anderen Gebäuden. Innenhof.

Kreuzgang: Als Auftakt zur Auflösung und Zersplitterung des Kreuzgangs wurde 1913 das polygonale Brunnenbecken des Kreuzganghofs verkauft. Doch der Hauptakt dieses Dramas spielte sich erst 1924, als der Antiquitätenhändler Paul Gouvert den gesamten Kreuzgang kaufte, mit Ausnahme der Südostecke, deren zugemauerte Arkaden das Wohnzimmer seines Eigentümers dekorierte, der sich allerdings dieser Zerstückelung des Kreuzgangs heftig widersetzte. Gouvert hatte nur gekauft, um alles gewinnbringend weiterzuverkaufen. Es gab Teile im Louvre, in den USA und anderen Orten. Seit den 80ger Jahren bemühte man sich, die Teile zurück zu kaufen und den Kreuzgang wieder zu vervollständigen. Die Arbeitern der Umsiedlung konnten dann aber doch 1987 abgeschlossen werden. Einige fehlenden Elemente wurden durch neue aus gleichem Stein ersetzt. Die Restaurierung wurde 1994 abgeschlossen.

Zum Bau wurde weißer Marmor aus Céret, rosafarbener Marmor aus Villefrache-de-Conflent und schwarzer Marmor aus Baixas verarbeitet.

Westgalerie ist die Einzige, die eine Holzbalkendecke hat.

Kapitelle in mehreren Farben, beim schwarzen Kapitell Gesichter und Adler.

Kapitell mit Baum des Lebens, Sirene [es soll die Mönche daran erinnern, daß sie das Böse in seiner vielgestaltigen Form bekämpfen müssen], Stern mit Schweif. Rechts Adler.

Schwarzes Kapitell mit Eva neben dem Baum der Erkenntnis mit Schlange.

Gesicht verschlingt Schlange.

Lamm Gottes

Abt mit Mönchen

Basilisk mit Krallen und 2 Köpfen

Nakter Mann in der Pose des Gekreuzigten.

Heimische Pflanzen- und Tierwelt, z.B. eine Schildkröte

Monster und bärtiger Kopf

Ratte und Adler

Gesicht und Vogel

Sirenen -

Ruinen des spätrömischen Grenzübergangs zwischen Gallia Narbonensis und Hispania Tarraconensis. Chateau des Maures.

Spanische Kleider, Tracht

-

Saint-André-de-Sorède: Abteikirche. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts gründete hier der spanische Abt Miron ein Kloster, das dem heiligen Andreas gewidmet und zu Beginn des 9. Jahrhunderts errichtet worden ist.

Fassade: An der Fassade lassen sich drei verschiedenartige Steinlagen des Mauerwerks erkennen. Die unterste Lage ist aus in Reihen gegeneinander schräg aufgestellten flachen Bachkieseln in römischer Technik im Mörtelbett gemauert worde. Sie dürften dem ersten Bau vom Beginn des 9. Jahrhunderts zugeordnet werden. Sie reicht etwa bis in die Höhe des Tympanons des Hauptportals. Die zweite Steinlage bis in Höhe des Fenstersturzbalkens besteht aus überwiegend horizontal angelegten, grob behauenen Bruchsteinen, in unregelmäßigem Schichtenmauerwerk, das man von Arles und St-Genis kennt. Es dürfte aus der Zeit der Entstehung der Fenstereinrahmung und des Türsturzes stammen, etwa nach 1020. Ob die letzte Steinlage ab Oberkante des Fensters aus sauber rechteckig behauenen Werksteinen in durchgehenden Schichten gemauert, noch aus dem 11. Jahrhundert stammt oder erst vom Anfang des 12. Jahrhunderts entstand, also während der allgemeinen neuen Bauphase nach Übernahme durch Lagrasse (1109), ist umstritten.

Der Kreuzgang wurde zur Zeit der französischen Revolution abgebaut und in Klöstern der Umgebung weiterverwendet.

Fassadenfenster, eingerahmt von Marmorreliefs mit den Evangelistensymbolen, in der Mitte Seraphim und Posaunen blasende Engel.

Darunter fressende Löwen.

Berühmter Türsturz: architektonische Berühmtheit im Hauptportal dar. Er ist ohne Zweifel eine Nachahmung eines Gegenstücks, des Türsturzes der Abtei Saint-Génies-des-Fontaines, der im frühen 11. Jahrhundert geschaffen wurde. Er dürfte nach 1020 entstanden sein. Er unterscheidet sich allerdings in wesentlichen Punkten, so in der Anzahl der Apostel, statt sechs sind es hier vier. Hinzu kamen stattdessen zwei Seraphim, zu erkennen an den sechs Flügeln. Die Inschrift fehlt und die Arkaden haben die Hufeisenform verloren und nähern sich dem romanischen Halbkreis.

Über dem Türsturz ein mit Medaillons dekoriertes griechisches Kreuz. Das Innere des großen Kreisrings ist mit dem bekannten Christussymbol aus den Buchstaben P und X ausgefüllt.Innere der Kirche: eine Art dreischiffiger Kirchenraum. Allerdings sind die Seitenschiffe durch geringe Höhe und Breite kaum wahrnehmbar. Landestypisch war dabei, dass man offensichtlich befürchtete, das äußere plan verlaufende Mauerwerk durch sichtbar gemachte Streben und Stützen, wie bei der dort noch nicht bekannten Gotik, optisch zu zerstören würde. Stattdessen hat man sie „unsichtbar“ in Innere verlegt. In St-André hat man damit auch die sogenannte languedozische Sondergotik vorbereitet: ein Einheitsraum mit zum Schiff hin offenen Seitenkapellen zwischen inneren Wandpfeilern.

Reste von Fresken aus dem 12. und 13. Jahrhundert.Kakteen

Rote Blüte Zylinderputzer oder Flaschenputzer, PflanzeMehlschwalben am Nest

Schlafende Katze

Sonnenuntergang über dem Mittelmeer

Ferienwohnung in Collioure

Fischkutter auf dem Meer, der Netze einzieht. Im Vordergrund Festungsmauer.

Zistrosen. -

Paulilles: Naturschutzgebiet am Mittelmeer. Angelegter Park um eine ehemalige Dynamitfabrik von Alfred Nobel. Zwischen 1870 – 1984 wurde hier Dynamit hergestellt, seit den 60ger Jahren 20 Tonnen am Tag.

Akanthusblüte, die Blätter waren Vorbild für die klassische korinthischen Säulenkapitelle.

Erdbeerbaum. Er ist auf dem Wappen der Stadt Madrid abgebildet. Die Früchte werden zu Marmeladen und in Portugal zu einem für die Region typischen klaren Schnaps namens Medronho verarbeitet.

Weg zum Strand.

Bunkeranlagen aus dem 2. Weltkrieg am Cap Nord.

Blick von den Bunkeranlagen am nördlichen Cap zum Strand.

Der Strand jenseits des nördlichen Caps.

Blick auf das nördliche Cap.

Am Strand mit einer alten Flakstellung.

Blick auf die alte Dynamitfabrik.

Alte Gerätschaften

In der alten Fabrik befindet sich eine Ausstellung und Werft für alte katalanische Fischerboote.

Fotos von wieder hergestellten Fischerbooten in Collioure.

Kalfatern ist eine Tätigkeit beim Schiffbau, bei der die Nähte zwischen hölzernen Schiffsplanken mit Baumwolle und Teer, Pech oder Gummi abgedichtet werden.

Blüte der Artischocke

Wiese mit Wildblumen.

Weinreben, Feld mit WeinstöckenBlick auf Strand jenseits des südlichen Caps mit Wildblumen.

Bröckelndes Gestein, Felsen mit Schichten in Wellenform -

Collioure:

Reste des Dominikanerklosters. Gegründet Ende des 13. Jahrhunderts. Hier befindet sich heute der Weinkeller der Kooperative Collioures. Der Kreuzgang wurde von der Stadt zurückgekauft und wieder errichtet.

Mühle aus dem 14. Jahrhundert. Es ist wohl die älteste Mühle des Roussillon. Die ehemalige Getreidemühle wurde 2001 als Ölmühle umgebaut. Im Hintergrund das Fort St. Elme.

Bogenbrücke aus Bruchsteinen.

Gasse

Blühende Rosen an einem Haus.

Katze an einem Fenster

Ansteigende kleine Gasse.

Blüten von Schwertlilien und Rosen. -

Aix-en-Provence: Historische Hauptstadt der Provence. Ca. 150.000 Einwohner. Die seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert besiedelte Gegend in der Nähe des Mount Saint Victoire. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurde es Bischofssitz. Die Grafen der Provence regierten in Aix ab 1182. 1409 Gründung der Universität. Ihre Blütezeit erreichte die Stadt jedoch erst Ende des fünfzehnten Jahrhunderts unter Herrschaft des „guten Königs René“, René I. von Anjou (1409-1480), der Aix 1471 zu seiner Altersresidenz wählte. Unter René entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutenden Wirtschaft- und Kulturzentrum. Er galt als Mäzen zahlreicher Künstler. Mit seinem Tod 1480 ging die glanzvolle Epoche von Aix zu Ende. Graf Karl von Maine vermachte die bis dahin unabhängige Grafschaft der französischen Krone. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte Aix sein goldenes Zeitalter mit zahlreichen Festen und Ausschweifungen. Prachtvolle Alleen wurden angelegt und Stadtpalais errichtet. Mit dem Aufstieg von Marseille zum regionalen Zentrum und zur Hauptstadt des neu geschaffenen Départements Bouches-du-Rhône verlor Aix seinen politischen Einfluss und seine Bedeutung als Universitätsstadt. Vom 2. Weltkrieg blieb Aix weitgehend verschont.

Öffentliche Bibliothek „Bibliothèque Mejanes“. Die Cité du livre ist in einer ehemaligen Streichholzfabrik untergebracht.

Rückseite des „Grand Theatre“

Brunnen am Place de la Rotonde.

Cours Mirabeau: Die Prachtmeile ist nach dem Schriftsteller und Politiker Graf Gabriel-Honoré de Mirabeau benannt, der 1789 von den Bürgern der Stadt zum Abgeordneten des 3. Standes in die Genaralstände gewählt wurde.[Die Platanenallee war 1649 anstelle der alten Stadtmauer als Flanierboulevard für Karossen angelegt worden.

Palais de la Justice: An der gleichen Stelle, an der früher der gräfliche Palast gestanden hat, steht der Justizpalast. Ende des 18. Jhs. Unter dem Architekten Nicolas Ledoux begonnen, Baustillstand und dem Weiterbau unter Penchaud erst 1822. 1831 wurde das klassizistische, strenge Gebäude fertig.

Fassade mit dem Glockenturm des ehemaligen Augustinerklosters

Église du Saint-Esprit: Kirche erbaut 1706-1728 von Georges und Laurent Vallon. In dieser Kirche heiratete Mirabeau.

Altarblatt mit Mariä Himmelfahrt aus der 1. Hälfte des 16. Jhs. Francia oder Manuel Genoese zugeschrieben.

Verkündigung von Barthélémy d’Eyck (nachweisbar 1444; † um 1476). Er war ein flämischer Maler und gilt insbesondere als Illuminator (Buchmaler) als einer der bedeutendsten und innovativsten Künstler des 15. Jahrhunderts. Die Verkündigung war das zentrale Bild eines Triptychons, mit dem Hl. Jeremias und der Hl. Magdalena. Die Teile sind heute auf verschiedene Museen verteilt.

-

Musée Vasarely: 1972 von ihm selbst entworfen und begründet. Victor Vasarely (1906-1997) war ein französischer Maler und Grafiker ungarischer Abstammung. Er zählt zu den Mitbegründern der künstlerischen Richtung Op-Art. Das Formenvokabular seines künstlerischen Schaffens umfasst Quadrat, Raute, Dreieck, Kreis und Stabform. Dabei nutzte er konsequent kinetische Effekte und optische Phänomene. Sein Werk ist von verschiedenen Perioden geprägt, die mitunter parallel verliefen oder sich überschnitten. Als Gebrauchsgrafiker entwarf er 1972 u.a. das Signet für Renault, das heute noch vom Unternehmen benutzt wird.

In dem Museum sind u.a. 44 monumentale Werke von Vasarely ausgestellt. -

Aix-en-Provence:

Fontaine de la Place d’Albertas 1912.

Hotel de Boyer d’Eguilles: Erbaut ab 1675, Hof und Portalvorbau 1715. In der 1. Etage heute Naturkundemuseum.

Laden mit Kleidung und Comicfigur aus Holz (Wolf im Sakko an Straßenlaterne)

Hotel de Ville: 1655-1671 erbaut, Architekt Pierre Pavillon (1612-1670) aus Paris. Charakteristisches Beispiel für den 1. Aixer Barock. Im Treppenhaus eine Statue von Couston, den Herzog de Villars, Gouverneur der Provence darstellend.

Rechts an die Hauptfassade des Rathauses stützt sich der alte Uhrturm – Tour de l’Horloge. 1510 erbaut am Rande der alten Siedlung Saint-Sauveur. Nur das Untergeschoss zeugt noch von dem alten Stadttor, war hier mal stand. Antikes Baumaterial wurde hier wieder verwendet. Im 17. Jahrhundert erhielt der Turm eine astronomische und eine gewöhnliche Uhr.

Alte Kornhalle, deren Giebelfeld die Allegorie der Heirat zwischen den Flüssen Durance und Rhone abbildet.

Place des Cardeurs mit den schönen restaurierten Häusern.Schaufenster mit kunstvoll gestalteten Schuhen und Taschen.

Laden mit auf alt gemachten Bildern, Uhren, Werbeplakaten, Antiquitäten.

Gasse die sich gabelt mit Brunnen vor einem Eckhaus. -

Les Baux-de-Provence: Die Gemeinde wird von einer Burgruine beherrscht, die der Fläche nach eine der größten Frankreichs ist. Die Verteidigungsmöglichkeiten von Les Baux führten zu einer frühen Besiedlung. Spuren von Bewohnern lassen sich bereits auf die Jungsteinzeit, also auf ca. 6.000 v. Chr. datieren. Das im 10. Jahrhundert erbaute Schloss, war bis zum 15. Jahrhundert bewohnt. Im 12. und 13. Jahrhundert Hauptstadt einer Grafschaft. Im 13. Jahrhundert Zentrum der höfischen Dichtkunst und Sammelpunkt der Troubadoure. Im Mittelalter war Les Baux das befestigte Zentrum einer mächtigen feudalen Dynastie, welche über 79 Orte in der Umgebung herrschte. Das Fürstenhaus Les Baux war so verwegen, seine Herkunft auf einen der Heiligen 3 Könige, Balthasar, abzuleiten und führte deshalb den Stern von Bethlehem in seinem Wappen. 1821 entdeckte man reiche Lagerstätten von Bauxit, einem Grundstoff für die Aluminiumgewinnung. Der Rohstoff wurde nach dem Ort benannt.

Straße führt auf den Felsen mit der Ruinenstadt zu. Rechts die Felsen, in denen sich die ehemaligen Bauxit-Steinbrüche befinden.

Die Ruinenstadt Les Baux-de-Provence mit der Aussichtsterrasse am Ende des Felsens.

Auf der anderen Seite der Straße einer der Felsen mit den ehemaligen Bauxit-Steinbrüchen. -

Carrières de Lumières: Aus diesen Steinbrüchen inmitten der Alpilles stammt der weiße Kalkstein, der zur Errichtung des Château und Dorfes Les Baux-de-Provence abgebaut wurde. Unter dem Wettbewerbsdruck durch moderne Materialien wurden die Brüche 1935 geschlossen. Die Carrières begannen ein zweites Leben in den 1960er Jahren, dank Jean Cocteaus visionärem Genie, der sie 1959 als Drehort für seinen Film „Testament d’Orphée“ ans Licht brachte.

Diese Verwandlung wurde 1977 durch ein neues Projekt fortgesetzt. Auf Grundlage der Recherchen von Joseph Svoboda, einem der größten Szenografen des 20. Jahrhunderts, kam der Ort neu zur Geltung: Seine Felswände sollten nun als Hintergrund für eine innovative Ton- und Lichtshow dienen. Die als „son et lumière“ bekannten Vorstellungen werden nunmehr seit über 30 Jahren in den alten Steinbrüchen gezeigt. Thema war „Französische Maler des 20. Jahrhunderts“.

Der Eingang zu den Carrières de Lumières.

Flechten auf Felsen -

Rückfahrt nach Nizza: Landschaften mit Bergen, Felsformationen, Weinfeldern, Pinien, schneebedeckte Berge

-

Flughafen Nizza mit Aquarium mit Feuerfisch

Luftaufnahmen vom Rückflug entlang der französischen Küste, Alpen, blühende Rapsfelder in Deutschland, Berlin von oben.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.