Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

- Abbaye de Thoronet

- Blick auf den Étang de Berre

- Bonnieux

- Cathédrale da la Major

- Chartreuse de la Verne

- Château de La Barben

- Collobrières

- Combe de Lourmarin

- Domaine du Rayol

- Dünenschnecken

- Étang de Thau, Austernbänke

- Kapelle Saint-Croix, Abbaye de Montmajour

- Kirche St.-Laurent

- La Garde Freinet

- Le Lavendou, Bormes-les-mimosas

- Le-Panier-Viertel

- Les Baux, Carrières de Lumières

- Lourmarin

- Luftaufnahmen Flug nach Nizza

- Markt in Gardanne

- Marseille

- Mont Saint-Clair

- Montagne Sainte-Victoire und Umgebung

- Notre Dame des Anges

- Port Grimaud

- Saint-Gilles

- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

- Salon-de-Provence

- Seifenfabrik Marius Fabre

- Sète

- Vieille Charité

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Urlaub Südfrankreich 31.08.-24.09.2018

-

Abflug Berlin Richtung Nizza

-

Stresow, Havel und rechts Bucht von Pichelsdorf, hinten Halbinsel Schwanenwerder

-

Potsdam Zentrum von oben, rechts am Rand Nicolaikirche, in der Mitte Trumnachbau der Heilig-Geist-Kirche

-

Potsdam Nicolaikirche und Lustgarten

-

Halbinsel Juan-les-Pins bei Antibes und Cannes

-

Antibes und sein Yachthafen

-

Appartmentbauten in Villeneuve-Loubet Plage

-

Landeanflug Nizza

-

Hotelzimmer im Formule 1

-

Fahrt mit dem Mietauto nach La Garde Freinet

-

La Garde Freinet: hier haben wir in den 70ger und 80ger Jahren Campingurlaub gemacht. Ca. 2000 Einwohner, im Départment Var in der Region Provence-Alpes-Cotes d’Azur gelegen.

Blick auf La Garde Freinet von einem westlich gelegenen Höhenzug. -

Zisterzienserabtei Le Thoronet: das älteste und kleinste der 3 Zisterzienserabteien in der Provence (Silvacane + Sénanque). 1160-1230 erbaut, ein Musterbeispiel der provencalischen Romanik. Es verkörpert die zisterziensischen Bauprinzipien – absolute Einfachheit, klare Linien und Proportionen, Schmucklosigkeit. Nach einer Phase des Niedergangs im 14. Jh., wurde das Kloster in den Religionskriegen aufgegeben. 1791 (während der Revolution) vom Staat beschlagnahmt und verkauft.1840 wurde es vom Staat zurückgekauft und Dank des Einflusses von Prosper Mérimée vor dem Verfall bewahrt.

Zugang zum Kloster über den Bach Darboussière.

Plan des Klosters mit Klosterkirche und anschließendem Kreuzgang. Rechts neben dem Kreuzgang der Kapitelsaal mit 2 Säulen. In der 1. Etage darüber das Dormitorium. Links vom Kreuzgang Vorratsgebäude und das Haus für die Laienbrüder.

Modell des Klosters.

Nach dem Empfangsgebäude betritt man einen neuzeitlichen Garten mit rundem und rechteckigem Wasserbecken.

Links der Giebel des Gebäudes für die Laienbrüder, hinter den Bögen die Wand des Vorratsgebäudes. Hier auch die langen Bogensteine eines ehemaligen Durchganges zum Vorratsgebäude.Gleich daneben, kurz vor der Westfassade der Kirche ein Durchgang in den Kreuzgang.

Westfassade der Kirche mit wenigen Fenstern und keinem zentralen Portal. Diese Bauweise deutet darauf hin, dass die Kirche den Mönchen vorbehalten war.

Innen ist Gottesdienst. 3-schiffig mit weit ausladenden Querschiffarmen. Gerade, horizontale Linien überwiegen. Die Wandsäulen werden ab einer bestimmten Höhe von Kragsteinen aufgefangen. So konnte das Holzgestühl direkt an die Pfeiler angelehnt werden. Die Seitenschiffe werden, ganz typisch für provencalischen Abteien, von angeschnittenen Halbtonnen überwölbt. Im Querhaus 4 Kapellen, die je aus einem mit Spitztonne überwölbten Joch bestehen. In einer davon kann man noch Reste von Malereien aus dem 18. Jh. entdecken.

Fontäne in einer der Außenmauern des Klosters.

Umrundung der Kirche in südlicher Richtung, Nischengrab an der Südwand.

Apsis und der für eine Zisterzienserabtei relativ große Glockenturm. Sonst war eigentlich nur ein kleiner Dachreiter erlaubt.

Rechts der Apsis ein Durchgang zum Kreuzgang und die Ruinen des Saals der Mönche.

Kreuzgang: Herzstück der Klausur. Der rötliche Schimmer des Natursteins, stammt vom Bauxitgehalt des Steins. Er ist einer der ältesten Kreuzgänge der Zisterzienser. Sein unregelmäßiger Grundriss ist auf das unebene Gelände zurückzuführen. Schlichtheit und Schönheit der Proportionen. Zur Hofseite Rundbögen, die durch eine kurze Säule in 2 Hälften unterteilt werden, mit jeweils einem Rundfenster im Tympanon.

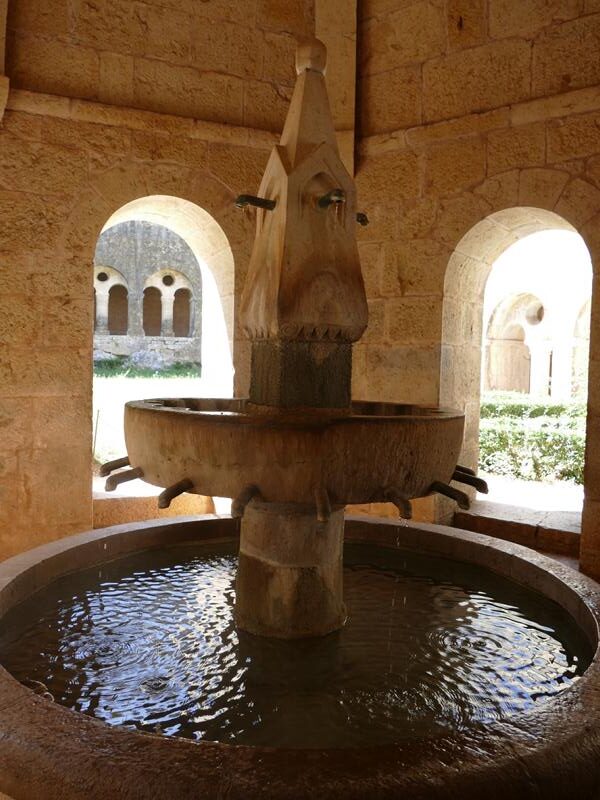

An der Nordseite ein 6-eckiges Brunnenhaus. Die Fontäne wurde in der 1930ger Jahren, anhand eines entdeckten Fragments des zentralen oberen Beckens rekonstruiert.

Ostseite mit dem nach traditionellem Schema angelegten Kapitelsaal. Gegenüber der Tür saß der Abt – hier wurde später ein Altar errichtet. Der Saal liegt etwas tiefer als der Kreuzgang, hat 2 zentrale Pfeiler, an der Wand umlaufend Bänke für die Mönche. Die Säulenkapitelle zeigen flaches, längliches Blattwerk (auch Wasserlaub genannt), ferner Tannenzapfen, Palmblätter, Blüten, eine Hand und den Krummstab eines Abtes.

Dormitorium in der 1. Etage, ebenfalls auf der Ostseite des Kreuzganges und ein extra Schlafraum für den Abt, sowie der direkte Zugang in den nördlichen Querhausarm der Kirche.

Vom Dormitorium gelangt man auf Terrassen mit wunderbarem Blick auf die Klosteranlage.

Vorratsgebäude im Westen des Kreuzganges.Gemauerte Vorratsbehälter für Öl und Wein. Reste einer Ölpresse. -

Porschetreffen in ??

-

La Garde Freinet: Spaziergang durch den Ort.

Altes öffentliches Waschhaus. Es erhielt 1791 sein Dach. Der halbhohe Waschtrog war für die Wäscherinnen bequemer, da sie im Stehen waschen konnten. Die geneigten Ränder wurden zum Einseifen und Bürsten verwendet. Das große Becken war dem Auswaschen vorbehalten, die beiden kleinen dem Einseifen.

Blick hoch zur Kirche Sankt Klemens

Der „alte“ Brunnen. Er wurde 1812 vom damaligen Bürgermeister restauriert. Lange Zeit war er der einzige Brunnen des Ortes. Die Benutzung durch die Einwohner war strikt geregelt, Zuwiderhandlungen bestraft. Es war z.B. strikt verboten, darin Fleisch zu waschen und Gemüse musste von Wurzeln und Erde befreit sein.

Kirche Sankt Klemens: 1782-87 wahrscheinlich am Standort einer mittelalterlichen Kirche wieder aufgebaut. Sie ist viel zu klein für die Gemeinde. 1848 gelang es trotz einer Petition von 150 Personen nicht, die umliegenden Häuser zu kaufen, um die Kirche zu vergrößern.

Kapelle Sankt Jean besteht aus 2 Kapellen. Hier sind kleine Kunstausstellungen.

Place Vieille am Abend -

Port Grimaud: moderner Ferienort an der südwestlichen Ecke der Bucht von St.-Tropez. Der Ort besteht aus einem Gewirr von Kanälen und ist autofreie Zone. 1966 auf dem Reißbrett begründet. Trotzdem versuchte man ein landestypisches Ortsbild zu schaffen.

Nach romanischen Vorbildern wurde die ökumenische Kirche Str.-Francois d’Assisi entworfen. Von ihrem Turm hat man einen phantastischen Rundblick.

Blick auf den landeinwärts gelegenen Ort Grimaud mit seiner Burgruine aus dem 11. Jh.

Nettes Restaurant direkt am Strand, Blick auf St. Tropez mit luxuriösen Motoryachten. -

Denkmal für 3 Feuerwehrleute, die bei Waldbränden 2003 ums Leben gekommen sind.

-

Collobrières: gelegen mitten im Massif des Maures. Der Ort ist bekannt für seine kandierten Früchte.

Besuch in einem Brückenrestaurant.

Historische Maschinen zur Maronenverarbeitung.

Place de la Libération

Kirchenruine in Collobrières -

Auf dem Weg durch das Massif des Maures, einem Urgesteinsmassiv aus Granit, welches sich parallel zur Küste hinzieht, sieht man in der Ferne die abgelegene Chartreuse de la Verne liegen.

Korkeichenwälder und Esskastanien

Ehemalige Kartause (Kloster des Kartäuserordens). Wie eine Burg, umgeben von gewaltigen Schutz- und Stützmauern, liegt sie auf einem 415 m hohen Felsplateau. 1170 gegründet, 1174 Einweihung der ersten romanischen Kirche. Dank zahlreicher Schenkungen und Ankäufen besaß die Kartause mehr als 3000 ha Wälder. Mit Ausnahme der Kirche brannte das Kloster 3 x ab. Immer wieder wurde sie von den Kartäusern neu aufgebaut. Infolge der franz. Revolution wurde der Besitz der Kartause 1790 beschlagnahmt und spätr als „nationaler Besitz“ versteigert. 1921 wurden die Gebäude als historische Gebäude eingestuft. 1968 gründete sich die „Association des Amis de la Verne“ (Freundeskreis der Chartreuse de la Verne), der die Anlage mietete, um sie zu erhalten und in Stand zu setzten. 1983 hat der Verein die Ordensschwestern von Bethlehem aufgenommen.

Modell der Anlage: Links die Mönchszellen, in der Mitte die Kirche, rechts Wirtschaftsgebäude.

Eingang und ein Tor aus dem grünlichen Serpentingestein des Massif des Maures.

Der heutige Eingangsbereich war früher ein Lagerraum für Lebensmittelvorräte. Heute Empfangsraum und Ausstellungsraum für die Kunsthandwerkarbeiten der Ordensschwestern.

Ehemalige Scheune, der höchst gelegene Raum.

Blick auf die Klosteranlage mit Kirche und den dahinter liegenden Mönchszellen.

Unter der Scheune die Bäckerei, mit großem 5 m breitem Ofen. Notwendig, da außer den 15-18 Kartäusern, noch 30-40 Personen am Klosterleben teilnahmen und versorgt werden mussten.

Hohe Mauern stützen das Gelände ab, um ausreichend ebene Flächen für den Bau des Klosters zu erhalten.

Unterkunft des Abtes

Kleiner Kreuzgang, mit Bögen aus Serpentin.

Die ursprünglich romanische Kirche stürzte im 17. Jh. ein und wurde wieder aufgebaut.

Eine der Seitenkapellen aus dem 17. Jh., die bis 2005 Ruinen waren. Junge Steinmetze haben die Gewölbe aus Saponit (ähnlich Serpentin) wieder hergestellt.

Von hier sieht man den großen Kreuzgang, der das Herz des Klosters bildet und nur den heute dort lebenden Nonnen vorbehalten ist. Entlang der 90 m langen Gänge liegen die Zellen.

Korkeichenwälder

Blick vom Massif des Maures Richtung Mittelmeer -

Notre Deme des Anges (Unsere liebe Frau von den Engeln): ca. 16 km nördlich von Collobrières gelegen. Die Kapelle steht auf einem der höchsten Punkt des Massif des Maures (767 m). Der Legende nach, hat die Gefährtin der Hl. Maria Magdalena – Ninfa – hier in der Gegend den Märtyrertod erlitten. Frühchristliche Wurzeln führten zur Verehrung „Unserer lieben Frau von Pignans“. Verschiedene „Wunder“ führen um 1600 zu Pilgerfahrten, sodaß Papst Clemens VIII beim Besuch der Kapelle Ablass von allen Sünden gewährte. 1844 wurde die Kapelle total erneuert. Das heutige Kloster ruht auf den großen Außenmauern, dem einzigen Rest der alten Kapelle.Neben der Kirche befinde sich Unterkünfte für Pilger und ein Kreuzgang.

Votivgaben der Pilger

Flache Steinformationen mit Seerosen-See -

Strandleben bei Port Grimaud

Alte Mühle bei La Garde Freinet

Natur incl. Tausendfüßlern

Blick auf das Mittelmeer und die Bucht von St. Tropez

Col du Canadel mit Warnhinweisen wegen Waldbrandgefahr

Bäume mit Brandschäden -

Domaine du Rayol: botanischer Garten, direkt am Meer zwischen Rayol-Canadel-sur-Mer und Le Lavandou.

Plan des Gartens

Der Besitz wurde 1910 vom Geschäftsmann Alfred-Théodore Courmes als Alterssitz angelegt. Er legte um das Haus einen Park und einen Obst- und Gemüsegarten an. Nachdem es gelungen ist, das Grundstück vor Immobilienspekulationen zu bewahren, ist es seit 1989 im Besitz der Küstenschutzbehörde (Conservatoire du Littoral). Diese beauftragte noch im selben Jahr den Botaniker und Landschaftsarchitekten Gilles Clément mit einer Neugestaltung des Parks.

Blick von der beim Eingang liegenden Villa Le Rayolet. Sie wurde 1925–1940 von den Architekten Guillaume Tronchet und Raoul Minjoz erbaut.

Der Park ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, die mit ihrem Bewuchs jeweils einem Kontinent entsprechen, aber zumindest dem mediterranen Klima in etwa entsprechen. So sind Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet, aus Kalifornien, Chile, Südafrika, Australien und Neuseeland sowie China zu finden. Dazu wurde teilweise die vorhandene Bepflanzung des Parks mit exotischen Gewächsen genutzt. Ein weiterer, bewässerter Bereich zeigt subtropische Pflanzen aus Mittelamerika.

Das Gärtnerhaus ist heute ein Café.

Eine weitere Villa auf dem Gelände mit tollem Blick.

Ein Pfad an der Künste entlang mit tollen Ausblicken.

Ein kleiner Sandstrand gehört auch dazu.

Riesenfarne, ein kleiner Wasserfall und Bambuswald -

Le Lavendou:

Der Ort liegt an der Mittelmeerküste, zwischen St. Tropez und Toulon. Seinen Namen verdankt das ehemalige Fischerdorf dem massenhaft auftretenden Lavendel. -

Bormes-les-Mimosas: die Besiedelung des ca. 600 m hoch gelegenen Ortes, reicht bis in die keltische Zeit zurück. Die Ergänzung des Namens um den Zusatz „les Mimosas“ stammt erst aus dem Jahr 1968. Napoléon III. brachte die Mimosenbäume 1867 von seinen Feldzügen aus Mexiko mit und ließ sie in Bormes kultivieren. Mehrfach wurde der Ort zerstört – zuerst die Sarazenen (730), dann die Korsaren (1393), später die Mauren (1529), 1539 der Genueser Andrea Doria, 1579 im Zusammenhang mit den Religionskriegen.

Ruinen des Schlosses. -

Le Fort de Bregancon: Sommersitz des französischen Staatspräsidenten. Mittelalterliche Festung, die auf einer kleinen Insel der Küste vorgelagert ist.

Schmetterling – männlicher „Kaisermantel“ -

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume: ca. 40 km östlich von Aix-en-Provence. Der Legende nach, wurden hier die Gebeine der hl. Maria Magdalena gefunden. Nach ihrer Flucht aus Palästina, soll sie hier mit ihren Geschwistern Martha und Lazarus Zuflucht gefunden haben.

Neben der Kirche das barocke Rathaus von 1750.

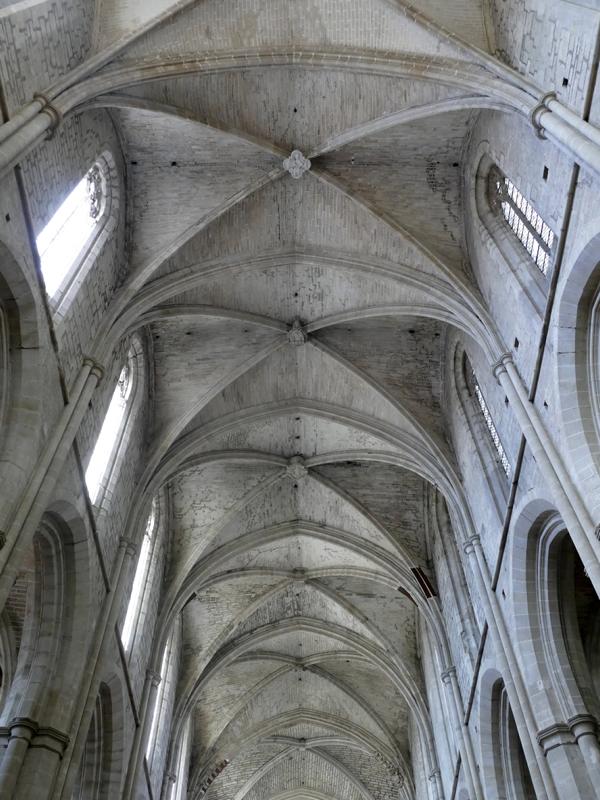

Kirche Sainte-Marie-Madeleine: Für die Pilgerströme wurde 1295 mit dem Bau einer neuen Kirche und einem Dominikanerkonvent begonnen. Erst 1508-1532 entstanden die westlichsten Teile der Kirche. Die Fassade und das Mittelportal blieben unvollendet. Es handelt sich um die größte und bedeutendste gotische Kirche der Provence.

Chor der Kirche mit nachträglich aufgesetztem kleinen Glockenturm.

Grundriss der Kirche.Ein Querschiff fehlt, ebenso ein Chorumgang.

Trotz der langen Bauzeit, ist der 79 m lange Baukörper einheitlich gestaltet.

Höhe des Mittelschiffs 28,7 m, Länge 72,6.

Inneres: weitestgehend barocke Ausstattung

Kapelle des Hl. Antonius von Padua. Das Retabel stammt aus der nicht mehr existierenden Kirche der Kapuziner-Mönche in St. Maximin. Im Zentrum eine Muttergottes aus weißem Marmor, ein Geschenk der Stadt Genua an die Kapuziner. Die Statue stammt von Thomasino Orsolino (1630-1670).

Rosenkranz-Altar: am Ende des südlichen Seitenschiffs gelegen. Goldener Altaraufsatz von Balthasar Maunier (1667). Im Zentrum die Muttergottes vom gleichen Künstler.

Front des Altars mit bemerkenswertem Flachrelief mit Szenen aus dem Leben der Maria Magdalena. 1536 von John Beguin. V.l.n.r.: Magdalena lauscht der Predigt von Jesus, Magdalena wäscht Jesus Füße im Hause des Simon, Magdalena und Christus nach der Auferstehung, Magdalena mit ihren Begleitern im Boot auf den Weg zur Provence.

Rechts vom Altar ein Pieta Louis Parracel zugeschrieben. Im Hintergrund die Stadt Jerusalem.

Blick nach Westen zur Orgel von Jean Esprit Isnard, 1772-74. Sie ist weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten und gilt als einer der wichtigsten Vertreter der französischen „orgue classique“. Seit 1953 ist die Orgel als „Monument historique“ klassifiziert.

Chorraum mit prunkvollem Hauptaltar (Ende 17. Jh.), Chorgestühl und Chorschranken aus Nussbaum (1692).

Passionsaltar: am Ende des nördlichen Seitenschiffs. Vom Flamen Francois (Antoine) Ronzen 1520. 22 Tafeln zeigen die Leidensgeschichte Jesu. Sie sind u.a. interessant durch die genauen Darstellungen von Orten und Bauwerken der damaligen Zeit, so z.B. die älteste bekannt Darstellung des Papstpalastes in Avignon.

Predella: Grablegung Christi

Mitte: Kreuzigung

Links v.o.n.u.: Jesus vor dem Hohepriester Anne und die Verleugnung von Petrus, Jesus vor Caiphe, Gefangennahme Jesu, Jesus wird von den Soldaten des Herodes verhönt, Judaskuss, Jesus vor Herodes, „Todeskampf“ Jesu im Olivenhain, Geißelung.

Rechts v.o.n.u.: Dornenkrönung, Aufstieg auf den Kalvarienberg, die Schmähung Jesu, Jesus stürzt unter dem Gewicht des Kreuzes, „Ecce homo“, Jesus wird ans Kreuz genagelt, Pilates wäscht seine Hände, Kreuzabnahme

Auf der Rückseite:

Hl. Laurentius (Diakon von Papst Sixtus II im 3. Jh. Er war für die Verwaltung des Kirchenvermögens zuständig und seine Verwendung zu sozialen Zwecken. Nachdem Kaiser Valerian den Papst hatte enthaupten lassen, wurde Laurentius aufgefordert, den Kirchenschatz herauszugeben. Daraufhin verteilte Laurentius diesen an die Mitglieder der Gemeinde. Der Hauptmann, vor Laurentius erschienen war, ließ ihn deswegen mehrfach foltern und dann auf einem glühenden Eisenrost hinrichten (10.08.258).

Hl. Antonius (angeblich 251 geboren, gest. 356) Er war ein christliche, ägyptischer Mönch und Eremit. Er gilt als Begründer des christlichen Mönchstums. Er gründete (vielleicht um 305, während der diokletianischen Christenverfolgungen) die ersten Gemeinschaften christlicher Anachoreten, mehr oder weniger lose Zusammenschlüsse von getrennt lebenden Einsiedlern.

Hl. Sebastian (war Offizier in Diokletians kaiserlicher Garde, durch seine Konvertierung zum christlichen Glaube, wurde er zum Märtyrer),

Hl. Thomas von Aquin (in Italien um 1227 geboren, Dominikaner und einer der größten Theologen und Philosophen seiner Zeit)

Krypta: Keimzelle der Kirche. Sarkophage aus Marmor (Ende 4.-Anfang 5. Jh.) der Maria Magdalena und einiger anderer Heiliger (Hl. Maximin, Sidonius, Marcel, Hl. Susanne). Die Sakophage zeigen Szenen aus dem alten und neuen Testament. Sie gehören zu den ältesten christlichen Dokumenten in Frankreich.

Büstenreliquar aus vergoldeter Bronze 1860 enthält angeblich den Schädel der Maria Magdalena. Im unteren Teil, in einem Behälter aus Kristall, ein Stück Haut, anhgeblich vom Kopf der Maria Magdalena. Der Legende nach, soll Christus sie hier, bei ihrer Begegnung vor seiner Himmelfahrt berührt haben. -

Montagne Saint-Victoire

-

Les Baux-de-Provence: Ruinenstadt auf einem Felsplateau, welches bereits in der Jungsteinzeit besiedelt war. Im 12. und 13. Jh. Hauptstadt einer Grafschaft. Im 13. Jh. Zentrum der höfischen Dichtkunst und Sammelpunkt der Troubadoure. Als Hochburg der Hugenotten und Zufluchtsort der Aufständischen von Aix-en-Provence, wurde die Stadt 1631 vom Herzog de Guise belagert und eingenommen. 1642 gelangte der Ort als Schenkung an die Grimaldi. Der 1880 verstorbene Charles Maxime de Grimaldi führte als letzter den Titel eines Marquis des Baux. 1821 entdeckte man reiche Lagerstätten von Bauxit, einem Grundstoff für die Aluminiumgewinnung. Der Rohstoff wurde nach dem Ort benannt.

In die Sichtweite die Carrières de Lumières: in den ehemaligen Bauxit-Steinbrüchen gibt es die die spektakuläre, digitale Ausstellung über „Picasso und die spanischen Meister“, sowie „Flower Power und die Popkultur“.

Francisco de Goya, geb. 1746. Durch eine Krankheit wurde er 1792 taub. Nach 1808 wurde er Hofmaler am französischen Hof. Er dokumentierte mit seiner Malerei den Horror des französich-spanischen Krieges 1810-1820. Am Ende seines Lebens, wurden seine Bilder immer düsterer und glichen Alpträumen. Er starb 1828 in Bordeaux.

Joaquin Sorrola (1863-1923): er liebte es die freie Natur und das unnachahmliche Licht des Mittelmeers in seinen Bildern einzufangen. Eine Reise nach Paris begeisterte in früh für den Impressionismus. Motive waren oft sozialer Realismus, Gärten, die spanische Küste, die er mit unnachahmlichen Nuancen in der Darstellung des Lichtes festhielt.

Ignacio Zuloaga (1870-1945): er spezialisierte sich auf Darstellungen spanischer Folklore und Porträts

Santiago Rusignol (1861-1931): beeinflusst vom Impressionismus, malte er Straßenszenen, Landschaften und Porträts, später überwiegend spanische Gärten.

Pablo Picasso (1881-1973) – eigentlich Pablo Ruiz Blasco: er signierte seine ersten Bilder mit dem Nachnamen seiner Mutter – Picasso. Ab 1899 teilte er sich sein erstes Atelier mit seinem Freund Casagemas, in Barcelona, später Paris. Seine blaue Periode begann 1901, nach dem Tod seines Freundes. Mit dem Porträt von Gertrude Stein 1906 begann der Kubismus. Inspiriert vom Zirkusleben, aber auch afrikanischer Kunst, gab es mehrere Schaffensperioden. Durch eine Begegnung 1917 mit der russischen Balletttänzerin Olga Kokhlova – die seine 1. Ehefrau wurde – malte er zunehmend auch Theater- und Ballettszenen. 1925 nahm er an einer Surrealismus-Ausstellung teil. Zunehmend wurden Frauenkörper und Badende verfremdet, als wenn sie an einer Metamorphose leiden. Während des spanischen Bürgerkriegs, bombadierten die Deutschen 1936 die baskische Stadt Guernica. Beeinflusst durch diese Ereignisse entstanden verstörende, düstere Bilder. Ab 1943 wurde das Chateau Grimaldi auf Antibes sein Studio. Inspiriert durch die neue Umgebung entstanden Bilder mit mediterranen und mythologischen Themen – Faune, Centauren und Musiker.

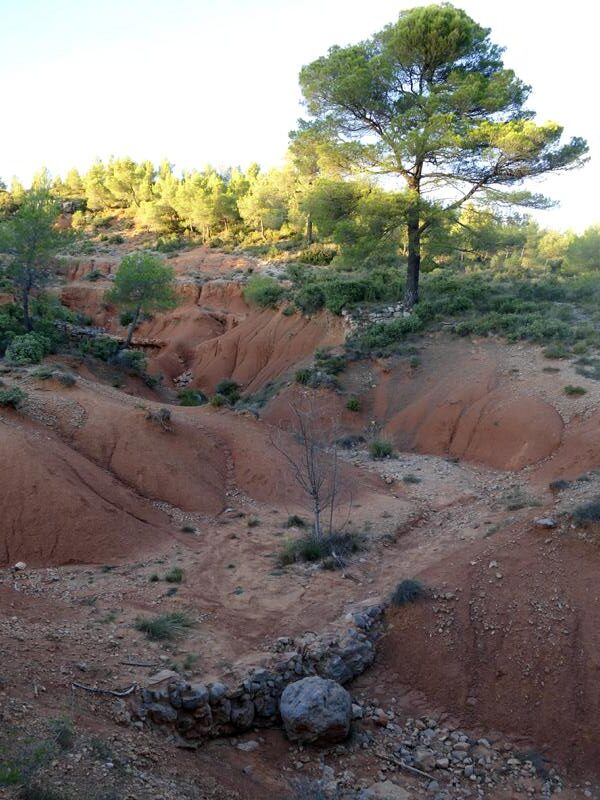

In der ganzen Umgebung sieht man die riesigen Zugänge zu den ehemaligen Abbaustätten von Bauxit. -

Les Baux-de-Provence: Blick von der anderen Seite auf die Ruinenstadt. In der sogenannten Unterstadt leben heute noch ca. 400 Einwohner.

-

Kapelle Saint-Croix, ganz in der Nähe der Abtei Montmajour bei Arles. Zahlreiche in den Fels gehauene Grabnischen in der Umgebung, zeugen noch heute von der ehemaligen Nutzung als Friedhofskapelle. Erbaut im 12. Jh. als Tetrakonchos. Diese im Mittelalter wenig verwendete Bauweise hat einen quadratischen Grundriss und je eine Konche (halbrunde Nische mit Halbkuppel) pro Seite. Nach Westen ist eine offene Eingangshalle vorgebaut.

-

Abtei Montmajour: Seit 1981 UNESCO-Weltkulturerbe. Die ehemalige Benediktinerabei gleicht vom Äußeren eher einer Burg. Gegründet im 10. Jh. war sie im ganzen Mittelalter ein bedeutendes Wallfahrtsziel. Einer der Hauptgründe für den Niedergang der Abtei, war die Kommende (Übertragung kirchlicher Pfründe ohne Amtsverpflichtung an Geistliche oder Nichtgeistliche). Amtsträger gehörten nicht mehr der Religionsgemeinschaft an, in manchen Fällen nicht mal mehr dem Benediktinerorden. Die Dekadenz ieß eine Reform dringend notwendig werden. Die Kongregation von Saint-Maur, die Mauriner, übernahmen die Abtei 1639, trotz des Protestes der Mönche. 1703 wurde unter der Leitung von Pierre Mignard, mit dem Neubau des Klosters begonnen. Allerdings verhinderte 1726 ein Brand die Fertigstellung und zuletzt ließ König Ludwig XVI die Abteil 1786 schließen, nachdem sich 1785/86 sein ehemaliger Abt Kardinal Rohan in die Halsband-Affäre verwickelt hatte. 1791 wurde die Abteil Montmajour, wie die meisten Kirchengüter konfisziert und verkauft.

Übersicht: die ältesten Teile befinden sich am Fuße des hohen Turms – die Felsnekropole aus dem 11. Jh. (Nr. 4)

Nr. 1-3 – Kirche, Kreuzgang, Kapitelsaal, Refektorium und Dormitorium, stammen aus dem 12. Jh.

Der alles überragende Pons de l’Orme-Turm stammt aus dem 14. Jh. (Nr. 6)

Ganz rechts oben (Nr. 5) das Maurinerkloster aus dem 18. Jh.

Rekonstruktionszeichnung: unten rechts sieht man zwischen Turm und Gärten Ruinen der Kapelle Saint-Pierre aus dem 11. Jh.

Modell von Kirche und Kreuzgang

Krypta Saint-Benoit: 12. Jh., sie dient als Fundament für die Kirche. Sie gleicht das Gefälle des Felsens aus, auf dem die Abtei Montmajour, inmitten eines ehemaligen Sumpfgebietes steht.

In der Mauer sind noch die Steinmetztzeichen zu erkennen. Es diente damals zur Abrechnung der gelieferten Steine.

Zentrale Rotunde mit Chorumgang und Radialkapellen.

Blick von der mittleren Kapelle zum Aufgang in die Abteikirche. Dieser Aufgang wurde direkt in den Fels gehauen.

Hauptaltar der Krypta.

Felsnekropole, 11 Jh., am Fuße des Pons de l’Orme-Turma. Im Hintergrund die mittelalterliche Ringmauer. Die ältesten Gräber sind anthropomorph und lassen die Position von Kopf und Schultern erkennen. Im Mittelalter waren die Gräber mit Steinplatten verschlossen. Die Gräber sind mit dem Kopf nach Westen und den Füßen nach Osten ausgerichtet. Eine Position, die die aufgehende Sonne, die Rückkehr Christi und die Auferstehung symbolisiert.

Blick auf den Chor der Kirche und die darunter befindliche Krypta. Säulenkapitelle an einem der Chorfenster.

Durchgang zur tiefer liegenden Einsiedelei bzw. Kirche Saint-Pierre (11. Jh.). Die Wand mit der Tür, trennt die Nekropole ab. Flachrelief von Petrus 14. Jh.

Die Kirche ist der älteste architektonische Zeuge der Abtei. Sie besteht aus 2 Schiffen. Das Ältere von beiden, wurde vollständig aus dem Fels geschlagen, eine typische traditionelle, provencalische Art der Architektur.

Blick auf den Hauptaltar im aus dem Fels gehauenen Schiff.

Alle Säulen stammen aus der Antike und wurden hier wiederverwendet. Die Kapitelle wurden neu gefertigt. Stilistische Vergleiche führen zur Datierung zwischen 1030 -1050.

Blick auf den Flügel des Kreuzganges mit Refektorium und Dormitorium, sowie auf die Reste der Fassade des im 18. Jh. erbauten Maurinerklosters.

Grundriss mit grün markiertem Kreuzgang. Wir kommen von Westen (also von oben) und laufen im Gegenuhrzeigersinn herum. Links an der Südseite schließt sich das Refektiorium an, rechts an der Nordseite die Klosterkirche.

Kreuzgang: Westgalerie des Kreuzganges. Sie wurde 1717/1718 beim Bau des Maurinerklosters, durch den Einbau verstärkender Pfeiler stark verändert. Wichtig war dabei, die Verbindung zwischen den neuen Gebäuden und der weiter genutzten romanischen Kirche zu gewährleisten. Der innere Aufbau blieb dabei Gottseidank erhalten.

Blick von der Westgalerie auf den Pons de l’Orme-Turm und ein kleines Glockentürmchen mit Turmuhrgiebel, auf dem Dach des Kreuzgangs. Im Hof des Kreuzganges, auf der Südseite der Brunnen und auf der Nordseite der Giebel der Klosterkirche.

Das Dekor zeigt symbolische Darstellungen der Elemente (Mistral, Sonne, Mond, Feuer), sowie des Kampfes gegen die Sünden. Dargestellt durch wilde Tiere,die einen Menschen verschlingen – hier ein provencalisches Fabeltier, das Tarasque, eine Übertragung der biblischen Geschichte von Jonas und dem Wal.

Ecke zwischen West- und Nordgalerie.

Südgalerie, schließt direkt an das Refektorium an.

Romanische Tür zum Refektorium, die im 13. Jh. verändert wurde. An den Seiten stark beschädigte romanische Statuen, über der Tür eine Fratze (Tantalus).

Kapitell mit Verkündigungsszene

Kapitell mit Ritter auf Pferd, welches von einem Löwen angegriffen wird.

Realistische Darstellungen zieren die Konsolen (Esel, Dromedar, Affe, Adler), ca. 14. Jh.

Ostgalerie mit dem Nischengrab der Grafen der Provence.

Detail

Kapitell links oberhalb des Nischengrabes.

Kapitell rechts oberhalb des Nischengrabes.

Blick von der Ostgalerie nach Westen, mit der hoch aufragenden Fassade des Maurinerklosters.

Kapitell mit der Versuchung Christi durch den Teufel.

Noch einmal ein Blick über den Hof mit Brunnen Richtung Westen.

Kapitell mit Akanthusblättern und Masken.

Eckpfeiler der Ost- und Nordgalerie, mit Darstellung von Petrus und auf der Nordseite ein Abt.

Nordgalerie, ältester Teil des Kreuzganges, direkt an der Abteikirche gelegen.

Blick durch die Nordgalerie von Westen. Im Hintergrund das bekannte Nischengrab der Ostgalerie.

Blick von der Nordgalerie über den Brunnen im Kreuzgang Richtung Refektorium und Dormitorium.

Konsole mit 2 kämpfenden Hunden.

Direkt neben der Tür zur Kirche, befindet sich eine Bogennische im Flamboyant-Stil. Hier befand sich das Grab des Abtes Jean Hugolen (gest. 1430). Direkt links darüber wieder ein Tarasque.

Abteikirche Notre-Dame: Chor der Kirche, deren Apsis der Breite des Schiffes entspricht (14 m). Auffallend ist die Asymmetrie, mit der die 3 Fenster den Chor erhellen. Wie häufig in dieser Gegend, ist das Joch zwischen Apsis und Triumphbogen sehr schmal. Diese Besonderheit zeigt den Einfluss der römischen Thermenbauten (z.B. in Arles) auf die romanische Architektur.

Vierung mit kurzen, schmalen Querschiffen. Der nördliche Querhausarm, wird durch eine gotische Kapelle verlängert. Sie wurde als Grabkapelle des Abtes Bertrand de Maussang errichtet. Das 14 m breite Langhaus besteht wegen der wirtschaftlich schwierigen Lage Ende des 12. Jh. nur aus 2 Jochen (5 Joche waren geplant).

Besteigung des Pons de l’Orme-Turms (26 m hoch). Er wurde 1369 im Auftrag des Abtes Pons de l’Orme begonnen zu bauen. Er sollte die Abtei vor Plünderungen von Söldnerheeren schützen. Eine Wendeltreppe führt auf eine Plattform mit phanstastischer Aussicht.

Blick Richtung Westen, auf auf Kreuzgang und Maurinerkloster (18. Jh.)

Blick auf Vierung und Chor der Klosterkirche.

Direkt unterhalb des Turmes liegt in östlicher Richtung die Felsnekropole. Hebt man den Blick, sieht man die Nebengebäude, die oberhalb der Einsiedelei liegen.

Dahinter der Blick auf die Kapelle Saint-Croix.

Ein Restaurant, dem Moulin Rouge in Paris nachempfunden.

Fahrt zurück nach Éguilles, vorbei am Massif des Alpilles, einer Kalksteinkette im SW der Provence. -

Eguilles

Abholung unseres Mietautos. -

Früchte der Kermesbeere.

Jagdschloss von König René aus dem 15. Jh. in der Nähe von Gardanne.

Marktbesuch in Gardanne mit anschließender Modenschau. -

Salon-de-Provence: nordwestlich von Marseille gelegen, handelt es sich ursprünglich um ein, auf dem heutigen Schlosshügel gelegenes, römisches Castrum. In der Zeit Karls des Großen, wurde nach der Trockenlegung der Salzsümpfe die Stadt gegründet. 1547-1566 lebte Nostradamus hier und schrieb seine „Centurien“. Er wurde in der Kirche St. Laurent bestattet.

Savonnerie Marius Fabre: 1900 gegründet. Hier wird in einem Familienunternehmen in 4. Generation die berühmte Marseiller Seife produziert. Die Seife wird im Kessel gesiedet und das geheime Herstellungsverfahren, wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Herstellung von Seife ist seit dem Mittelalter eine Spezialität der Provence. Die benötigten Zutaten waren und sind hier leicht zu erhalten. Grüne Seife wird auf der Basis von Olivenöl und Kokosnussöl hergestellt. Die weiße Seife basiert auf Palmöl und Kokosnussöl. Das Museum wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens gegründet. Von den noch 1924 existierenden 100 Seifensiedereien in Marseille und 14 in Salon-de-Provence, sind heute noch 3 in Marseille und 2 in Salon-de-Provence übrig.

Porte d’Horloge. Dieser Uhrturm wurde Mitte des 17. Jahrhunderts an der Stelle des ehemaligen Nordtors der Stadtbefestigung erbaut. Der Platz orientierte sich an der Windrichtung des Mistrals, sodass sich der Glockenklang besonders gut verbreitete.1664 war der Bau mit dem Aufsatz des schmiedeeisernen Aufsatzes für die Glocken fertiggestellt. Kommt man von der Neustadt, zeigt die Uhr die Mondphasen und das bischöfliche Wappen, von der Altstadt aus gesehen, zeigt die Uhr die Wochentage.

Auf dem Platz hinter dem Uhrturm steht ein modernes Denkmal für Nostradamus, von Francois Bouché aus den 1960ger Jahren.

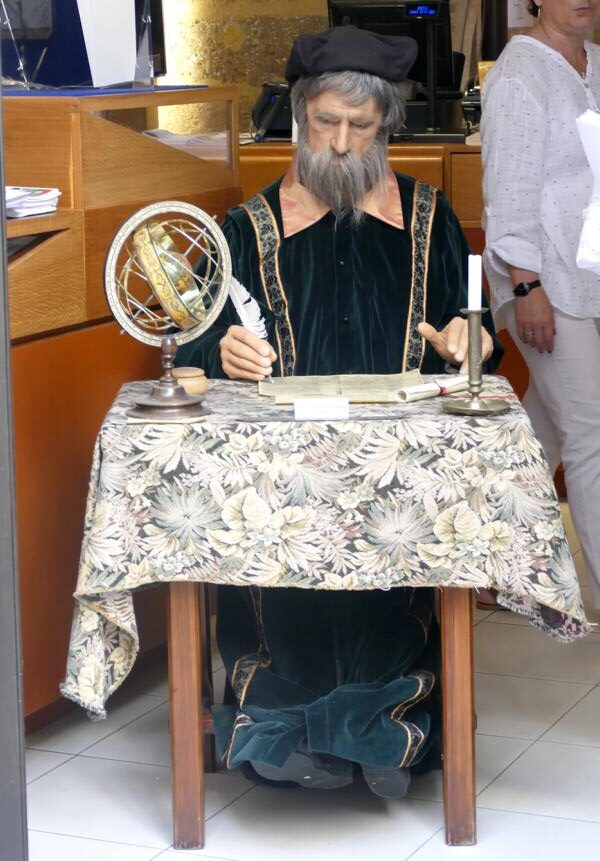

Einige Häuser weiter das Haus des Nostradamus. Hier lebte er die letzten 19 Jahre seines Lebens. Zehn nachgebildete Szenen mit audiovisueller Präsentation, vermitteln ein anschauliches Bild von seinem Leben und Werk. Geb. 14.12.1503 in Saint-Rémy-de-Provence, gest. 02.07.1566 in Salon. Apotheker, der auch als Arzt und Seher einen Ruf hatte, obwohl er sich selber so nie bezeichnet hat. Angeblich soll er sogar königlicher Leibarzt gewesen sein, was allerdings nicht belegt ist. Mächtige und Herrscher haben sich immer wieder von Nostradamus, der sich lediglich als „Freund der Sterne“ bezeichnete, Horoskope erstellen lassen.

Visualisierung der Zeit der Pest, die wie ein riesiger Totentanz erlebt wurde. 1348 erreichts sie die Provence.

Nostradamus in seinem Arbeitszimmer, Salon-de-Provence, dass damals Salon-de-Crau genannt wurde.

1564 besuchte Katharina Medici Salon. Der Prophet und die Königin standen in häufigem Briefwechsel. Während ihrer Regierungszeit erlebte sie das tragische Ende von 3 französischen Königen (ihr Ehemann Heinricht II, ihre Söhne Franz II und Karl IX, ihr Sohn Heinrich III starb im gleichen Jahr wie sie 1589)

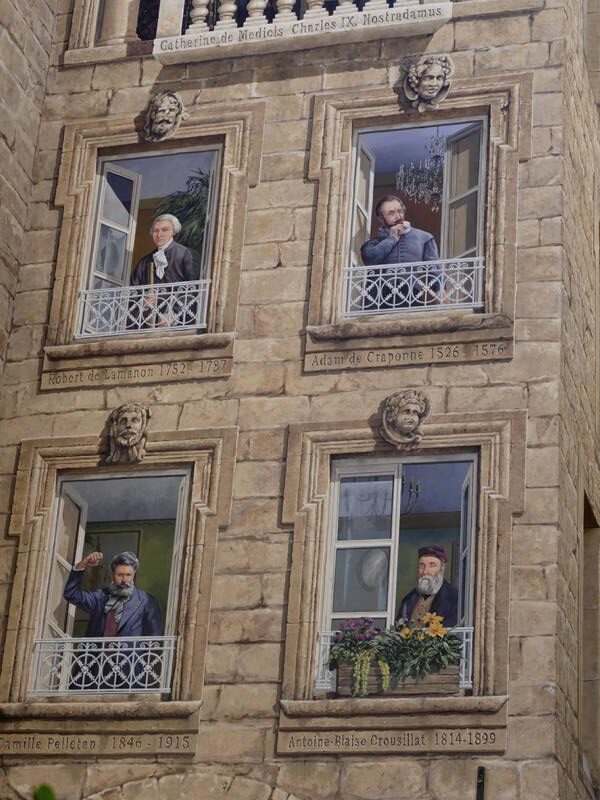

Ganz in der Nähe ein Haus mit illusionistischer Malerei. Dargestellt sind berühmte Personen aus Salon-de Provence.

Ganz oben Katharina Medici, ihr Sohn Karl IX und Nostradamus.

Darunter Robert de Lamanon (1752-1787), Botaniker, Physiker, Geologe und Meteorologe. Rechts daneben Adam de Craponne (1526-1576), Wasserbauingenieur. Dann Camille Pelletan (1846-1915), Politiker und Journalist. und zuletzt Antoine-Blaise Crousillat (1814-1899), ein provencalischer Dichter.

Kirche Saint-Michel: erbaut im 13. Jh., romanisches Portal mit Tympanon, welches aus Reliefplatten zusammengesetzt ist. Mittig der Erzengel Michael (Patron der Kirche), mit zwei Schlangen, die für den Teufel stehen. Darunter das Lamm mit dem Kreuz, das Symbol für den auferstandenen Christus. Die anderen floralen Elemente haben antike Vorbilder.

Brunnen auf dem Place de la Révolution. Auf dem Brunnen eine Büste der Marianne, Nationalfigur der französischen Republik.

Haus mit illusionistischer Malerei von Vincent Durcaroy, direkt am Place de Centuries, unterhalb des Schlosses. Unter der Uhr das Wappen von Salon-de-Provence. Am Fenster oben Rostang de Cabre, Erzbischof von Arles. 1293 verkündet er die Statuten, die der Stadt Salon unter Wahrung der Souveränität des Erzbischofs, eine Form der freien Verwaltung durch ihre Konsuln gaben. Unten in der Tür Suzanne de Vacquerolles, die Nichte des Heiligen Roman, der Gouverneurin des Château de l’Empéri. Sie spielte eine Rolle bei der Belagerung von 1595, als sie die Männer der Garnison überwachte und sich um die Verwundeten kümmerte. Sie blieb nach der Flucht ihres Onkels bis zur Kapitulation des Platzes auf der Burg.

Chateau de l’Empéri: die zentral gelegene, die Stadt beherrschende Festung. Erbaut zwischen 12.-15. Jh. von den Erzbischöfen von Arles. Der Name „Burg des Kaisers“ rührt daher, hier bereits im 9. Jh. eine Residenz der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches befand. Salon war mit dem Königreich Provence 1032 an den deutschen Kaiser gefallen und damit reichsunmittelbar geworden. Katharina Medici residierte hier, als sie Nostradamus konsultierte, aber auch Franz I. und Ludwig XIV. Gastierten hier. Heute befindet sich hier ein Museum für Waffentechnik – Musée de l’Empéri.

Eingang zur Schlosskapelle.

Blick von oben auf die Kirche Saint-Michel.

Auf den Weg zur Kirche St.-Laurent, der Place Louis Blanc mit seinem Brunnen von 1770.

Fassade der katholischen „Schule der Präsentation von Maria“

Marienstatue von 1867 vor der Kirche.

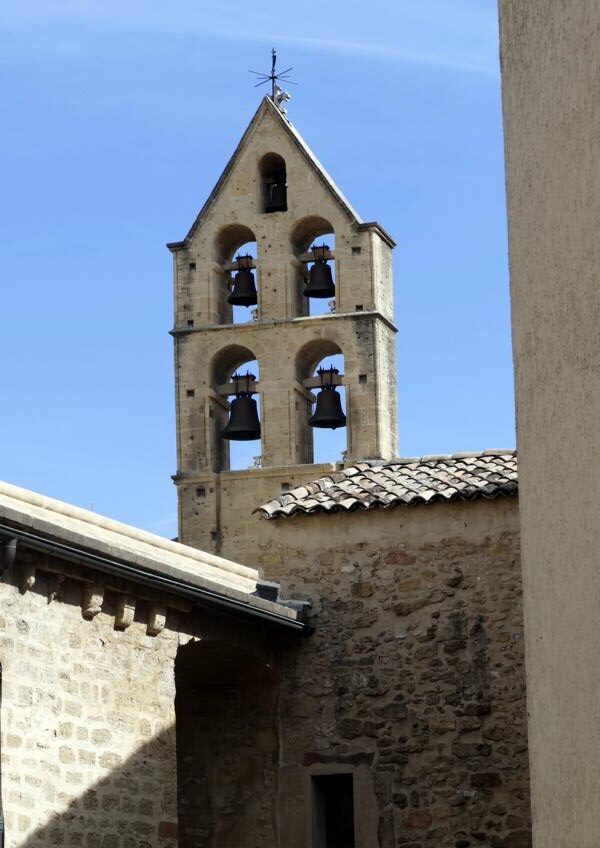

Kirche St.-Laurent: ehemals außerhalb der Stadtmauer, nördlich vom Stadtkern. Dominikanerkirche, Baubeginn 1344, durch Pestepedemie schnell gestoppt. Zu Beginn des 15. Jh. fertiggestellt. Glockenturm stürzte ein. In der radikalen Schmucklosigkeit, ein gutes Beispiel für die provencalische Gotik.

Seitenkapelle mit Resten von Fresken.

Grab des Nostradamus -

Chateau de la Barben: nur wenige Kilometer östlich von Salon gelegen. Auf einem Felsvorsprung im 11. Jh. erbaut – und damit das älteste Schloss der Provence – , steht diese ehemalige Burg an der Stelle des römischen Castrum Barbentum. Über die Jahrhunderte wandelte es sich mehr und mehr zu einem Schloss und gehörte auch zum Besitz von König René. Es gehörte dann bis ins 20. Jh. der Familie Forbin, die den Marquis de la Barben stellten. Während der französischen Revolution wurde es fast vollständig zerstört, im Laufe des 19. Jahrhunderts aber wieder aufgebaut.

Der Zugang zum Schloss ist eine große Rampe, von der man einen guten Blick auf den Garten hat. Dieser wurde noch von dem berühmten Gärtner Le Notre (Versailles) angelegt. Über dem Eingangstor das Wappen der Familie Forbin.

Das Schloss selber greift in der Fassadengestaltung mit der Ehrentreppe Elemente aus Fontainebleau auf und die Fenster sind im Stil des 18. Jahrhunderts gehalten.

Im Inneren eine Ledertapete von André Reynier, genannt „Manolly“. Sie stammt ursprünglich aus dem großen Salon des Schlosses Vauvenargues. -

Mittelmeer-Sandschnecken oder Dünenschnecke genannt. Die Art ist sehr trockenresistent und neigt zu Massenvorkommen.

Eguilles -

Abbaye de Silvacane: der Name leitet sich vom lateinischen „silva cannorum“ ab, was „Schilfwald“ bedeutet. Hier befand sich früher ein Sumpfgebiet. 1144 von Raymond des Baux gestiftet und den Zisterziensern übertragen. Entgegen der sonst bei Zisterzienser üblichen abgelegenen Lage eines Klosters, befindet sich dieses an einer wichtigen Verkehrsverbindung, an der früher schon andere Mönche Reisende geistlich betreuten. Baubeginn 1175, die Kirche wurde 1230 fertig. Zu dieser Zeit entwickelte sich im Norden Frankreichs bereits die Gotik. Der Kreuzgang und die restlichen Klostergebäude entstanden 1250-1300, das Refektorium erst im 15. Jh. Nachdem es als Kloster unbedeutend geworden war, wurde es 1443 Pfarrkirche des nahen Ortes La Roque-Anthéron. In der französichen Revolution wurde es geschlossen und sollte abgetragen werden. 1846 erwarb es der Staat und es wurde umfangreich restauriert.

Wir konnten nicht in die Abtei, da gerade Dreharbeiten zu dem Film „Benedetta“ von Paul Verhoeven stattfanden. -

La Roque-d’Anthéron: Gebäude der Clinique de Florans. Sie befinden sich in der ehemaligen Festung der Forbins. Sie besteht aus dem kleinen Schloss im Renaissancestil und dem großen Schloss von 1607.

-

Lourmarin: im Luberon gelegen. Im 15. Jh. wurde der Ort zum wichtigsten Stützpunkt der Waldenser. Es handelte sich um eine Gemeinschaft religiöser Laien, die Ende des 12. Jahrhundert in Südfrankreich durch den Kaufmann Petrus Valdes gegründet wurde. Im Mittelalter wurden sie verfolgt. Trotz der Zwangsmaßnahmen breiteten sich ihre Glaubensvorstellungen rasch in Europa aus und beeinflussten später auch die evangelischen Kirchen der Reformationszeit. 1545 wurde das von Waldensern bevölkerte Dorf von den Truppen des französischen Marineoffiziers Paulin de la Garde gebrandschatzt und rund 3000 waldensische Bewohner getötet.

Blick auf den Ort

Renaissanceschloss Lourmarin: 15./16. Jahrhundert.

Ort Lourmarin -

Vaugines, Kirche Saint-Barthélémy: Im frühen 11. Jahrhundert befand sich hier das Benediktinerklosters Saint-Sauveur, welches wahrscheinlich im 12. Jahrhundert aufgegeben wurde. Die Gemeinde von Vaugines erbaute in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, auf den Resten der alten Kapelle die Kirche Saint-Pierre. Sie besteht aus einem gewölbten Kirchenschiff mit 3 Jochen. Das Gewölbe ruht auf großen Bögen. Als von 1350-1450 die Pest, Kriege und Hungersnöte die Bevölkerung um die Hälfte dezimierten, wurde der Ort Vaugines mit seiner Kirche aufgegeben. Erst ab 1470 wird der Ort und die Kirche wieder hergestellt. Sie heißt nun Saint-Barthélémy. Ab 1630 werden nach und nach 5 Seitenkapellen angebaut.

Westfassade aus dem 13. Jahrhundert.

Auf der Nordseite befinden sich Reste eines Friedhofs.

Blick auf die Nordostecke der Kirche mit Glockenturm und Treppe, die zum Turm führt. Der Unterbau des Turmes birgt die Apsis aus dem 11. Jahrhundert. -

Combe de Lourmarin: Schlucht die den Luberon teilt.

Schmetterlingsflieder mit Taubenschwänzchen. Schmetterling wie ein Kolibri.

Borie: größere Langhütte aus aufgeschichteten Steinen. -

Bonnieux: am Nordhang des Luberon auf einem steilen Bergkegel liegend. Der Ort erstreckt sich über einen Höhenunterschied von 100 m. Von oben hat man einen Blick über das Becken von Apt. Hinten links am Hügelhang der Ort Lacoste mit dem oben liegenden Schloss des Marquis de Sade.

In Bonnieux ganz oben, unter beeindruckenden Zedern, die in den 1860er Jahren aus dem Atlas hierher verpflanzt wurden, eine Kirche aus dem 12./15. Jh. -

Marseille: älteste und nach Paris zweitgrößte Stadt Frankreichs. Bedeutendster Hafen, östlich des Mündungsdeltas der Rhone gelegen. Universitätsstadt und Bischofssitz. Um 600 v. Chr. unter dem Namen „Massallia“ von Griechen gegründet. Bis weit in die römische Zeit war sie ein Zentrum der hellenistischen Kultur. Im 1. Jahrhundert n. Chr. war die Stadt römisch und dehnte sich in die trocken gelegten Sümpfe östlich der Stadt aus. Nach dem Untergang des römischen Reichs herrschten hier die Westgoten, dann die Franken und dann das Königreich Arelate (Burgund). Nach der Zerstörung durch die Sarazenen, wurde sie im 10. Jahrhundert wieder aufgebaut. Seit 1481 gehört es zum Königreich Frankreich. Die Bedeutung des Hafens wuchs mit den Kreuzzügen enorm. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt nach dem Vorbild von Paris weiter ausgebaut.

Innenstadtplan: alter Hafen, geschützt im Süden durch das Fort St. Nicolas, im Norden durch das Fort St. Jean. Direkt dort liegt die alte Kirche St. Laurent. Nördlich davon die große Cathédrale de la Major.

Im modernen Hafen fahren zahlreiche Fähren, u.a. nach Korsika

Historische Gebäude säumen den alten Hafen, der heute als Fischer- und Sporthafen dient.

Wahrzeichen der Stadt, die alles überragende Notre-Dame-de-la-Garde, auf einem 154 m hohen Kalkfelsen im Süden von Marseille. 1853-64 von Espérandieu im neobyzantinischen Stil erbaut. Seit antiker Zeit standen hier Beobachtungsposten. Der 46 m hohe Glockenturm wird von einer vergoldeten Marienstatue bekrönt.

MuCem: Museum der Kulturen Europas, direkt am alten Hafen gelegen.

Eigentlich wollten wir das besichtigen, aber es war Ruhetag.

Kirche Saint-Laurent: 1150 aus rosa Stein aus La Couronne im romanischen Stil errichtet.

Vor der Kirche Skulptur „Tänzer mit Bären“ von Louis Botinelly 1911

Die Kirche ist dem Hl. Laurentius geweiht. Ursprünglich befand sich hier ein griechischer Tempel, später eine Befestigungsanlage. Der 8-eckige Turm entstand im 17. Jh. Bei der Sprengung des Altstadtviertels durch die Deutschen während des 2. Weltkriegs, wurde sie stark Beschädigt und erst in neuerer Zeit restauriert.Spaziergang durch die Altstadt nördlich es alten Hafens. Das ehemals als gefährlich geltende Viertel ist jetzt fast wie eine Open-Air-Galerie durch die vielen Graffitis. Das „Le-Panier-Viertel“ wurde im Kulturhauptstadtjahr 2013 saniert.

Vieille Charité: ein ehemaliges Armenhospiz. Heute Museum und Kulturzentrum. 1671-1749 nach den Plänen des Architekten Pierre Puget entstanden. 3-stöckige Arkadengalerie um einen rechteckigen Innenhof mit einer barocken Kapelle. Sie hat eine elliptische Form und wurde 1704 mit einer eiförmigen Kuppel erbaut. Die klassizistische Vorhalle mit korinthischen Säulen kam erst 1863 dazu. In dieser Zeit wurde die Charité in eine Kaserne umgewandelt. Nach dem 2. Weltkrieg wurden hier Opfer der deutschen Zerstörungen aufgenommen. Nach mehrjähriger Hausbesetzung, der Räumung wegen Baufälligtkeit, wurde das Ensemble endlich restauriert.

Cathédrale de la Major: Bischofskirche der katholischen Erzdiözese Marseille. 1852-1896 erbaut im neoromanisch-byzantinischen Stil. Entwurf: Léon Vaudoyer und Henri-Jacques Espérandieu. An dieser Stelle stand bereits an der Wende von 4. zum 5 Jahrhundert eine – für frühchristliche Kirchen typische, nach Osten ausgerichtete Kirche (also die Fassade nach Osten!) mit Baptisterium. Die Fundamente wurde beim Bau der neuen Kirche aufgefunden. Bei den Sarazeneneinfällen (923) wurde sie zerstört und bereits 1073 der Neubau einer romanischen Katherale begonnen. In der französischen Revolution wurde das Bistum Marseille aufgehoben, die Kirche verfiel. 1852 besuchte Napoleon III. die Stadt. Veranlasst durch Bischof Charles Joseph Eugène de Mazenod legte er symbolisch den Grundstein des Neubaus. 141 m lang und damit der größte Kirchenbau des 19. Jh. (Kölner Dom nur 135,6 m lang), Vierungskuppel 60 m hoch. Die Westfassade, liegt unüblicherweise im Süden. Sie hat einen hohen Zentralbogen mit 2 Glockentürmen und reichem Skulpturenschmuck. Prägend ist der Wechsel von hellem und dunklem Stein.

Quai de Rive Neuve -

Etang de Thau: 18 km lange Lagune südwestliche von Sète. Durchschnittliche Wassertiefe 4,5 m, Größe 75 qkm. Im See liegt eine Süßwasserquelle, die „Gouffre de la Bise“, die ca. 30 m tief ist. Hier endet der „Canal du Rhone à Sète“ und beginnt der Canal du Midi, der nach Toulouse weiterführt. Früher hatte die Lagune mehrere direkte Zugänge zum Meer, heute dagegen ist die Lagune nur durch die Sandbank „Le Toc“ vom Meerwasser getrennt. Neben dem Fischfang, spielt seit Mitte des 20. Jh. die Austernzucht (20 % der französischen Austernproduktion) und der Tourismus eine immer größere Rolle.

Blick auf die Schwenkbrücke, an der wir heute das Abendessen zu uns nehmen. -

Séte:

Hausbesichtigung bei .Gilles

Stadtplan von Sète. Auf einer schmalen Langzunge zwischen Mittelmeer und dem Étang de Thau gelegen. Ca. 45.000 Einwohner, 32 km südwestlich von Montpellier. Da die Stadt rundherum von Wasser umgeben ist, wird es auch als „Klein-Venedig des Languedoc“ bezeichnet. Besiedelt ist das Gebiet seit dem Ende der Bronzezeit. Im 16. Jahrhundert war der Ort kaum bewohnt, und der Fels St. Clair diente als Piratenrefugium. König Heinrich IV. plante Cette (bis 1928 wurde es auf diese Weise geschrieben) per Dekret von 1596 zu einem Exporthafen für Waren des Languedoc auszubauen, was aber aus unbekannten Gründen nicht umgesetzt wurde. Erst Ludwig XIV. und sein Minister Jean-Baptiste Colbert ließen Mole und Hafen ausbauen. Der Hafen besteht seit Juli 1666 und wurde mit einem Fischerstechen eingeweiht, einer bis heute existierenden Tradition. Patron von Hafen und Stadt ist der 1297 heiliggesprochene Ludwig IX. Im Zentrum der Canal Royal.

Altstadt, Einkaufsbummel, kleiner Mittagsimbiss und Markthalle

Musikpavillon mit dem Wappen von Sète

Palais Consulaire wurde als Haus des Meeres umgebaut. Lange Zeit war er das Wahrzeichen von Sète.

Denkmal und Boote von Fischerstechen.

Bootsfahrt durch Sète. Blick auf Kirchturm der Dekanatskirche St. Louis mit einer 7 m hohen Statue der „Regina Maris“

Auf der Mole des Heiligen Ludwigs (Le môle Saint Louis), steht ein Leuchtturm. Die Mole wurde 1666 im Zuge der Stadtgründung gebaut und hat eine Länge von 650 Metern. Direkt daneben der Yachthafen.

Etang de Thau und die Austernbänke.

Am Ufer der Ort Bouzigues

Blick zurück durch die Austernbänke, im Hintergrund Sète.

Fischer-Viertel Point Courte. An der Einfahrt ein kleiner Leuchtturm. Direkt liegt auch das kleine Restaurant, wo wir abends essen gehen werden.

Reflektionen auf dem Wasser als moderne Kunst – wir sahen so eine Ausstellung.

Rundgang durch das Fischer-Viertel Point Courte – malerisches Chaos.

Pont Sadi-Carnot von 1949. Sie überquert den Bordigue-Kanal.

175 m hohe Stadthügel aus Kalkstein Mont Saint-Clair am südlichen Stadtrand bei Nacht. Man sieht sogar den Canal Royal mit seinen Brücken, den Turm der angestrahlten Dekanatskirche St. Louis mit der „Regina Maris“ oder den hell erleuchteten Yachthafen mit dem Leuchtturm an Ende der Mole des Heiligen Ludwig.

Frühstück auf der Terrasse von Gilles Haus

Baden am riesigen Sandstrand von Sète. … und das Mittelmeer „is closed today“ in Anlehnung an unser Erlebnis in Bangkok „Chinatown is closed today“.

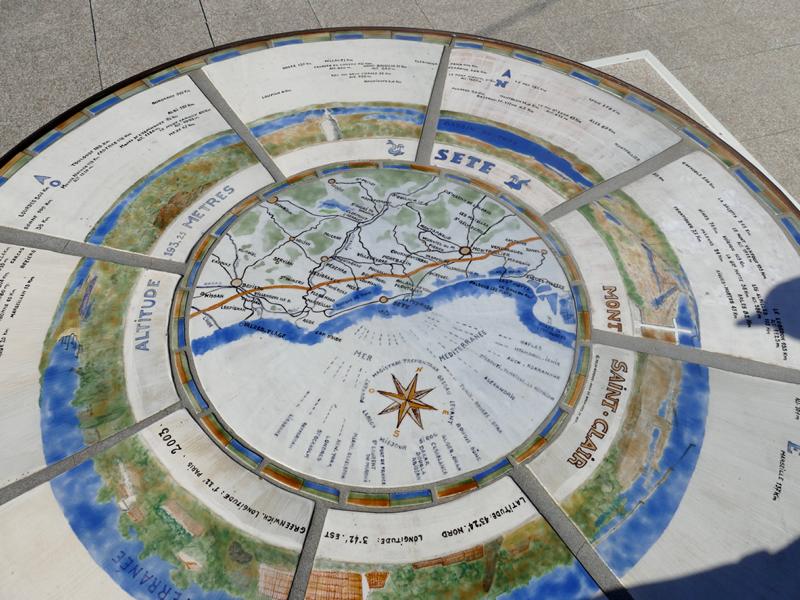

Mont Saint-Clair: phantastischer Rundblick. Auch die Austernbänke noch einmal aus der Ferne.

Sandbank „Le Toc“, die den Etang de Thau vom Meerwasser trennt.

Von der Dachterrasse dieses ehemaligen Rathauses, hat man erneut einen Blick auf Sète.

1861 erbauten die Fischer und andere Einwohner von Sète auf dem Gipfel eine Kapelle zu Ehren der Jungfrau Maria. Später wurde sie der Gottesmutter von La Salette geweiht. -

Saint-Gilles: liegt westlich von Arles, also am Nordrand der Camargue. Der Ort war bereits im 11. Jahrhundert eine Raststation auf der Via Aegidia, einem der Wege der Jakobspilger. Ort und Kirche verdanken ihren Namen dem aus Athen stammenden Heiligen Gilles. Der Kaufmann Aegidius ließ sich im 7. Jh. hier als Eremit nieder und gründete das Benediktinerkloster. Später wurde er zum Heiligen erhoben und ist einer der 14 Nothelfer. Der Legende nach liegt er in der Krypta der Abteikirche Saint-Gilles begraben.

Abteikirche Saint-Gilles (Abteikirche St. Aegidius): 1125-1150 erbaut, war die Kirche des Benediktinerklosters. Hauptwerk der Romanik in Südfrankreich. Seit 1998 ist die Kirche – als Bestandteil der „Jakobswege in Frankreich“ – Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

680 gründete Ägidius die Abtei von Saint-Gilles, der er bis zu seinem Tode als Abt vorstand – der König ließ für ihn die Klostergebäude errichten. Ihm wurden zu seinen Lebzeiten etliche „Wunder“ zugeschrieben und so wurde St. Gilles das Ziel einer regen Wallfahrt. Die Stadt soll im 13. Jahrhundert 40.000 Einwohner gezählt haben, heute sind es etwa 13.500. Durch die Ermordung des päpstlichen Legaten Pierre de Castelnau 1208 in der Stadt, begann ein dramatischer Niedergang. Papst Innozent III. hatte den Legaten beauftragt, die „Ketzer in Südfrankreich“ bzw. das Volk der „ketzerischen Katharer“ auf den „rechten Weg“ zurück zu führen. Daraufhin wurde ein Kreuzzug gegen die Katharer bzw. Albigenser organisiert. Durch die Kriege zwischen Frankreich und England Mitte des 12. Jahrhunderts, gingen die Pilgerbewegungen auf dem Jakobsweg zurück. Weitere Kriege folgten im 13. und 14. Jh. und die reichlichen Geldquellen versagten daher. Das Kloster unterstellte sich 1226 dem Schutz des französischen Königs. In den Hugenottenkriegen wurden 1562 Abtei und Kirche verwüstet, die noch lebenden Mönche ermordet. 1622 wurde das Campanile abgerissen. Dabei blieben nur das Langhaus, die Spindeltreppe, die Fassade und die Krypta erhalten.

Quellen belegen 3 ältere Kirchen an dieser Stelle. Heutige Kirche auf einer großräumigen Unterkirche aufgebaut. Fassade 33 m, Querschiff 40 m, Insgesamt 95 m lang.

Man nähert sich der Kirche durch eine kleine Gasse und schaut auf die Reste eines im 17. Jh. zerstörten Chores. Hier auch die „Schraube von St.-Gilles“ (Vis de St.-Gilles), ein jetzt frei stehendes Treppenhaus aus dem 12. Jh. Im Inneren befindet sich eine Wendeltreppe, ein Meisterwerk der Steinmetzkunst.

Grundriss: zeigt die Größe der ursprünglichen Kirche. Gelb die heutige Kirche, blau die Grundmauern des ehemaligen Chores, oben rechts schwarz die Spindeltreppe.

Westfassade: gleich einem antiken Triumphbogen mit 3 Portalen. Sie ist auf einem zusammen mit der Krypta errichteten Sockel erbaut. Sie ist wie ein steinernes Buch und dient dazu, das katholische Dogma zu lehren („Bilderbibel“).

Ein Brand während der Hugenottenkriege zerstörte den oberen Teil der Kirche. Das mittlere Bogenfeld der Fassade wurde erneuert. Seine Skulpturen sind allerdings von minderer Qualität. Während der Revolution wurden die Gesichter vieler Figuren zerstört.

Aufbau: Bildprogramm veranschaulicht u.a. die wichtigsten Ereignisse im Leben Christi. Es handelt sich hier um die erste ausführliche Darstellung der Passion in der abendländischen Skulptur. Sie zieht sich als waagerechter Fries, teilweise wie Türstürze, von links nach rechts über die Fassade.

Über den Türen jeweils Bogenfelder, das mittlere stammt wie gesagt aus dem 17. Jh.

Zwischen den Türen, die von kanelierten Säulen begrenzt werden, stehen die 12 Apostel, wobei nur 8 Apostel identifiziert werden konnten.

Unter den Säulen und den Aposteln dekorierte Sockel.

Gehen wir die Portale von links nach rechts durch:

Linkes/nördliches Portal: eingerüstet

Links neben dem nördlichen Portal tötet der Erzengel Michael den Drachen.

Zwischen dem mittleren und dem nördlichen Portal 4 Apostel v.l.n.r.: Matthäus, Bartholomäus, Thomas und Jakobus der Jüngere. Darüber im Fries: Judas erhält den Lohn seines Verrats und Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel. Rechts daneben kann man die Erweckung des Lazarus sehen.

Mittleres Portal:

Links neben dem Portal stehen Johannes der Täufer und Petrus. Sie stehen auf einem stark beschädigtem Sockel mit der Darstellung einer Löwenjagd.

Darunter im Sockel die Ermordung Abels durch Kain und die Opfer von Kain und Abel.

Darüber im Fries die Ankündigung der Verleugnung Petri (Jesus hatte während des letzten Abendmahls bzw. auf dem Weg zum Ölberg vorausgesagt, dass Petrus in 3 mal im Zusammenhang mit der Verhaftung von Jesus verleugnen werde).

Rechts setzt sich der Fries fort mit der Fußwaschung.

Im mittleren Bogenfeld Majestas Domini, umringt von 4 Evangelistensymbolen, dem sogenannten „Tetramorph“. Darunter im Fries/Türsturz die Fußwaschung und das Abendmahl.

Rechts neben der mittleren Tür stehen Jakobus der Ältere und Paulus. Unter ihren Füßen wieder die Darstellung einer Löwenjagd.

Darunter im Sockel die Jagd eines Zentaur auf einen Hirsch.

Recht neben dem Abendmahl im Fries, der Judaskuss mit der Gefangennahme Jesu.

Im Sockel zwischen mittlerem und rechtem/südlichem Portal ruft der Engel David und David beim besiegten Goliath.

Die 4 Apostel, die hier stehen konnten bisher nicht identifiziert werden.

Im Fries darüber Christus vor Pontius Pilatus und die Geißelung.

Bogenfeld des südlichen Portals mit der Kreuzigung. Links die Kirche, rechts die gefallene Synagoge, sie symbolisieren Christenheit und Judentum.

Fries darunter: Frauen kaufen wohlriechende Öle und die heiligen Frauen am Grab mit den schlafenden Soldaten. Daneben die Erscheinung des auferstandenen Christus.

Im Sockel links Bären, als Symbol der Sünde (gefräßig und grausam), rechts knieende Pesonen.

Ganz rechts bekämpft ein Erzengel Dämonen.

Inneres: Wiederaufbau der Kirche erst in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, da vorher die Mittel dazu fehlten. Basis war die erhaltene Krypta, der untere Bereich der Fassade und einige Wände und Strebepfeiler der romanischen Kirche.

Krypta: angeblich wurde sie bereits Ende des 11. Jahrhunderts erbaut. Sie ist mit 60 m Länge und 33 m Breite ungewöhnlich groß und ist eine architektonische Meisterleistung. Die Größe war notwendig, da so viele Pilger am Grab des heiligen Ägidius (St.-Gilles) beten wollten. Sie wird von einem System flacher Kreuzrippen überwölbt, welches die hohe Last der Oberkirche zu tragen hat. In der Architektur Südfrankreichs taucht die Kreuzrippe hier zum ersten Mal auf. Durch verschiedene Bauunterbrechungen tauchen hier auch Tonnengewölbe und Kreuzgradgewölbe auf. Ungewöhnlich ist die Lage und Größe des Confessiojochs (Andachtsraum vor einem Heiligengrab) im vierten Mittelschiffjoch. Vermutlich gehörte es zu einem Vorgängerbau. Es ist deutlich kleiner und seine Achse setzt sich deutlich vom Rest der Krypta ab.

In seiner Mitte steht der Steinsarg mit den Gebeinen des heiligen Ägidius, der erst 1865 vom Abt Goubier wiederentdeckt wurde. Das könnte darauf hindeuten, dass die Krypta auch noch umfangreicher mit Schutt verfüllt war. Der Boden dieses Confessiojochs ist gegenüber den anderen um knapp einen Meter abgesenkt. So fanden sich im 19. Jahrhundert auch noch andere Steinsärge in der östlichen Nische am Ende des südlichen Seitenschiffs. So auch das Grab des 1208 ermordeten Pierre de Castelnau. Direkt daneben ein alter, über 7 m tiefer Brunnen.

Außerhalb der Kirche, im Rund des ehemaligen Chores, sieht man noch einmal die „Schraube von St.-Gilles“ (Vis de St.-Gilles), das jetzt frei stehendes Treppenhaus aus dem 12. Jh. Der jetzige Chorabschluss und das Grabungsgelände um die Kirche. -

Le Tholonet: kleines Dorf in der Nähe von Mount Saint-Victoire und Aix-en-Provence. Schloss von Le Tholonet.

-

Montagne Saint Victoire: höchster Punkt 1.011m. Erstreckt sich 18 km von West nach Ost. Berühmt geworden ist das Gebirge durch die zahlreichen Gemälde, die Paul Cézanne von ihm gemalt hat.

Fahrt mit offener „Ente“ zum Markt nach Gardanne -

Étang de Berre: Ausdehnung von 155,3 qkm, gilt daher als größter Binnensee Frankreichs. Links von unserem Aussichtpunkt (Radarturm von Vitrolles) liegt der Flughafen Marseille.

Das flache Gelände, umgeben von Sandbergen, ist ein Schießplatz direkt am Ufer des Étang. -

Abschied

Rückfahrt nach Nizza.

Riesiges Kreuzfahrtschiff in Nizza

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.