Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern. Erfurt und Bundesgartenschau 2021.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Erfurt und Bundesgartenschau 26.-28.08.2021

-

Erfurt: Erfurt ist seit 1991 die Hauptstadt von Thüringen. Die Gegend im Thüringer Becken, am Ufer des Flusses Gera, ist bereits seit vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Eine große germanische Siedlung lag westlich von Erfurt und römische Funde belegen die Anwesenheit von Römern. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 742 im Zusammenhang mit der Errichtung des Bistums Erfurt durch Bonifatius.

Unter den Karolingern und Ottonen befand sich hier eine Königspfalz. Ab dem 10. Jahrhundert kam Erfurt unter die weltliche Herrschaft der Mainzer Erzbischöfe und verblieb dort bis 1803. Bedeutende Zeugnisse jüdischer Kultur aus dem hohen und späten Mittelalter haben sich in der Stadt erhalten. Im 13. Jahrhundert war Erfurt ein Bildungszentrum herangewachsen und keine andere Stadt in Deutschland hatte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mehr Studenten. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entwickelte sich das Erfurter Studium generale zur bedeutendsten Bildungsanstalt im Römisch-Deutschen Reich. Durch die Bürger der Stadt wurde 1392 die dritte Universität in Deutschland errichtet, in der auch Martin Luther studierte.

Stadtplan: Links oben die Zitadelle Petersberg (2). Darunter der Domplatz mit der Severikirche (5) und dem Dom (6). Mitten durch die Altstadt zieht der Fluss Gera einen Bogen. In der Mitte das Rathaus mit dem Fischmarkt (25), darunter die Predigerkirche (3). Rechts direkt hinter dem Rathaus der Benediktplatz, von dem aus die Krämerbrücke (14) über die Gera führt. Auf der anderen Seite der Brücke der Wenigemarkt. Noch etwas weiter rechts der große Anger mit der Hauptpost und der Kaufmannskirche (13). Etwas weiter unten die Reglerkirche (17) und unten der Hauptbahnhof.

Reglerkirche:

In der Nähe des Bahnhofs steht diese romanische Kirche, die ab 1130 von den „regulierten“ Augustiner-Chorherren errichtet wurde. Portal und Südturm stammen noch aus der romanischen Zeit. 1238 war die Kirche fertiggestellt. Das Langhaus und der Chor sind gotisch, auch wenn der Obergaden romanische Formen hat. Nach dem großen Stadtbrand 1291 musste ein Großteil der Kirche abgetragen werden. 1525 wurde sie in eine evangelische Kirche ungewandelt und 1660 brannte ein Großteil der angeschlossenen Klostergebäude ab. Die Nutzung als Lazarett während der napoleonischen Besatzung und der zunehmende Verfall im 19. Jahrhundert führten zur Schließung der Kirche. 1890-1901 wurde sie rekonstruiert.

Romanischer Südturm.

Westfassade

Detail der Arkaden am Südturm.

Inneres:

Dreischiffige Basilika. Blick durch das Mittelschiff zum Chor.

Blick auf die Wandgestaltung des Mittelschiffs mit gotischen Arkaden zu den Seitenschiffen und romanischem Obergaden.

Die Kanzel, wohl um 1687 entstanden, stammt aus der Klosterkirche St. Pankratius in Hamersleben und zeigt die vier Evangelisten.

Taufbecken aus Stein.

Im rechteckigen Chor der Regleraltar um 1465. Dahinter drei Fenster mit Spitzbogen und Maßwerk.

Gesamtansicht des spätgotischen Flügelaltars. Der Künstler ist namentlich nicht bekannt. Es handelt sich um einen der qualitätsvollsten und besterhaltenen Altäre dieser Zeit in Mitteldeutschland.

Ist der Altar ganz geschlossen, zeigt er die 12 Apostel, Märtyrer und Heilige. Hier im etwas geöffneten Zustand mit vier Tafelbildern mit goldenem Hintergrund. Links die Dornenkrönung und in der Mitte links die Geißelung Christi. Rechts die Himmelfahrt und rechts außen das Pfingstwunder. Wäre der Flügelaltar ganz geöffnet würden sich 13 geschnitzte Reliefs zeigen, die in der Mitte die Krönung Marias umgeben.

Details.

Farbiges Flachrelief an der Wand mit dem auferstandenen Christus und den Marterinstrumenten, sowie einem knienden Stifter.

Blick vom Chorraum Richtung Orgel und Eingang.

Historische Mauer direkt hinter dem Chor der Reglerkirche.

Balkon mit farbigem, modernen Mosaik.

Dekorativer kahler Baum.

Historisches Haus im Jugendstil in der Trommsdorffstraße.

Details von Fenstern, Erkern und Zierelementen.

Weiteres Haus im Jugendstil in der Trommsdorffstraße.

Detail

Die Trommsdorffstraße mündet auf dem Anger. Dies war der Haupthandelsplatz für Waid, Wein, Wolle und Weizen und ist heute Fußgängerzone und Hauptgeschäftsstraße. Bus als Wahlbüro für die Volksabstimmung Direkte Demokratie in Deutschland 2021. Dahinter das ehemalige Post- und Telegraphenamt, 1905-1907 im Stil der Neurenaissance vom Architekten Klamodt erbaut.

Das ehemals Kaiserliche Hauptpostamt wurde von August Kind (1824-1904) entworfen und Julius Carl Raschdorff (1823-1914), der auch den Berliner Dom entworfen hat, ausgearbeitet. Die Klinkerfassade ist neugotisch. An der Ecke ein hoher Turm, der nach Beschuss im zweiten Weltkrieg bis 1949 in vereinfachter Form wieder aufgebaut wurde.

Neuer Angerbrunnen: Der Neue Angerbrunnen von Waldo Dörsch (1928-2012) ist als Gegenstück zum Alten Angerbrunnen der „sozialistischen Lebensfreude“ gewidmet.

Gegenüber vom Kaiserlichen Hauptpostamt zwei im Stil der Neurenaissance erbaute Häuser aus den Jahren 1896 und 1894, Anger 10.

Direkt neben dem Neuen Angerbrunnen der Seiteneingang der Kirche des heute noch aktiven Ursulinenklosters. Der 1535 in Italien gegründete Orden, widmet sich vor allem der Schulausbildung von Kindern und Jugendlichen. Auf dem Gelände befindet sich heute das bischöfliche Bildungshaus „Sankt Ursula“ und ein katholisches Gymnasium. Die heutige Klosterkirche wurde in gotischem Stil in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet, nachdem die Vorgängerkirche abgebrannt war.

Ebenfalls auf dem Anger steht das 1889 errichtete Denkmal für Martin Luther von dem Berliner Bildhauer Friedrich Schaper (1841-1919). Luther lebte von 1501-1511 in Erfurt. Er studierte an der Universität Erfurt und war Mönch im Augustiner-Kloster. Das Denkmal steht vor der Kaufmannskirche Sankt Gregor, in der einst Luther predigte. Die Kaufmannskirche ist die Pfarrkirche der ersten Marktansiedlung der Stadt dem heiligen Gregor von Utrecht geweiht. Sie ist neben der Reglerkirche die einzige doppeltürmige Pfarrkirche der Stadt. Nach mehreren Vorgängerbauten, entstand nach einem Brand zwischen 1291 und 1368 diese Kirche im gotischen Stil.

Jugendstilhaus am Anger, der Kirche gegenüber, mit Details vom Giebel, der Tür und dem Erker.

Haus Zum eisernen Hut, erbaut 1899 am Anger 77, ebenfalls direkt gegenüber der Kaufmannskirche.

Lorenzkirche am Nordrand des Angers. An der Stelle einer romanischen Vorgängerkirche, wurde etwa gegen Ende des 13. bis Anfang des 14. Jahrhunderts eine gotische Kirche erbaut. 1413 wurde nach einem Brand, aus der einschiffigen eine zweischiffige Kirche.

Kunsthof Pianola in der Meienbergstraße, auf dem Weg Richtung Fluss Gera.

Blick in eine Bar mit historischer Registrierkasse.

Hinter einem Fenster Rohre mit Aussparungen, in denen Sukkulenten wachsen.

Wenigemarkt: er liegt am östichen Ende der Krämerbrücke. Auf dem unregelmäßig dreieckigen Platz steht ein Brunnen mit „Raufenden Knaben“ als Statue aus Bronze. Sie wurde 1975/76 vom Bildhauer Heinrich Apel (1935-2020) geschaffen, steht hier aber erst seit 1999.

Blick auf den Beginn der Futterstraße am Wenigemarkt.

Fassade des Hauses zum gekrönten Löwen und kleinen Wachsberg. Heute wird es als Palais Wachsberg bezeichnet und enthält ein Restaurant und e in Kabarett.Benachbart die Kirche Sankt Ägidien. Die Ägidienkirche bildet mit ihrem Torbogen am Wenigermarkt den östlichen Zugang zur Krämerbrücke. Die gotische Kirche ist einschiffig und hat sich als einzige, von ursprünglich zwei Brückenkopfkirchen, erhalten. Bereits 1110 stand hier eine Kirche. Als 1293 die Brücke und die Kirche zerstört worden waren, baute man aus Bruchstein eine neue, für Handelsreisende gedachte Kirche, die 1325 vollendet war. Im Mittelalter war das Erdgeschoss eine offene Halle, der Kirchenraum befand sich in der ersten Etage. In dem spätgotischen Erker befindet sich der Altarraum.

Durchgang durch die Ägidienkirche Richtung Krämerbrücke.

Krämerbrücke:

Informationstafel.

Sie ist das älteste profane Bauwerk Erfurts und gehört zu den berühmtesten Wahrzeichen der Stadt. Auf beiden Seiten ist die Brücke mit Fachwerkhäusern bebaut. Diese längste, durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas, überspannt den hier „Breitstrom“ genannten Fluss Gera. Sie verbindet den Wenigermarkt mit dem im Westen liegenden Benediktsplatz im Kern der Altstadt. Die ursprüngliche Holzbrücke entstand neben einer Furt durch die Gera und war Teil des west-östlichen Handelsweges Via Regia. Die 79 m lange Gewölbebrücke wurde aus Kalkstein und Sandstein errichtet. Die Anzahl der Häuser auf der Brücke variierte im Laufe der Geschichte. Die Breite der 1486 fertiggestellten Brücke beträgt ungefähr 26 m bei einer lichten Weite von 5,50 m zwischen den Häuserfronten. Heute befinden sich in den 32 Häusern meist Läden für Kunsthandwerk und Antiquitäten.

Durchgang zwischen den Häusern runter auf die kleine Insel im Fluss Gera.

Schaufenster mit thüringischen Spezialitäten.

Blick in die Werkstatt eines Holzschnitzers.

Blick zurück zur Ägidienkirche.

Fenster mit Dekoration aus Statue eines Zwerges und Kokosnüssen als Blumentopf

Bemaltes Pflanzgefäß aus Metall mit Pflanzen.Fachwerkhäusern

Geschnitzte Tür

Fenster mit Butzenscheiben.

Figuren und Blumen aus Glas in einem Laden.

Café „Mundlandung“ auf der Krämerbrücke.

Im Fenster des Haus 2 enthüllt die Königin immer wieder ihren Spiegel, in dem Szenen aus dem Märchen Schneewittchen zu sehen sind.

Fayencen Erfurt, Auslage mit kleinen Töpfen und Figuren.

Die Krämerbrücke endet am Benediktplatz, von dem die Kreuzgasse abgeht. Seit mindestens 1331-1825 hieß sie „Unter den Juden“ und wurde 1826 in Kreuzgasse umbenannt.

Informationstafel zur Mikwe in Erfurt, die zusammen mit der alten Synagoge seit 2023 zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Dieses jüdische Ritualbad wurde 2007 wiederentdeckt und liegt direkt am Ufer der Gera. Diese Mikwe stammt aus dem 13. Jahrhundert.

Vom Ufer der Gera, die hier Breitstrom genannt wird, hat man einen Blick auf die Krämerbrücke von außen. Sechs sichtbare Tonnengewölbe mit lichten Weiten von 4,80 m bis 7,80 m tragen die darauf stehenden Häuser. Die Gewölbehöhe variiert von 2,40 m bis 3,90 m. In der Mitte die kleine Insel zwischen beiden Armen des Breitstroms.

Blüte einer Dahlie mit Biene.

Historische Backstube im Haus zum schwarzen Adler.

Fachwerkhaus neben Fußgängerbrücke am Breitstrom.

Fachwerkhäuser auf der Insel, genannt Dämmchen.

Torbogen beim Augustiner, einem Restaurant direkt an der Gera bzw. dem Breitstrom.

Restaurant „Zum alten Schwan“ in der Gotthardstraße, an der Nordseite der Krämerbrücke. Das Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert und von 1769-1772 wohnte hier der Dichter Christoph Martin Wieland, der Professor an der hiesigen Universität war. Dahinter die Spitze des Kirchturms der Ägidienkirche.

Am Fuße des Kirchturms Fassaden von Häusern auf der Krämerbrücke.

Alte Synagoge: Das älteste noch erhaltene Teil der Synagoge ist ein Stück der Westmauer, welches gemäß Holzanalysen um 1094 entstanden ist. Der Rest der Mauer stammt aus dem 12. Jahrhundert. Damit ist sie die älteste erhaltene Synagoge Europas. Sie ist, wie die Mikwe, seit 2023 Bestandteil der UNESCO-Weltkulturerbeliste. Sie liegt im Innenhof eines Häuserblocks in der Nähe des Fischmarktes auf der Altstadtseite der Krämerbrücke. Nachdem die Juden der Stadt 1349 zur Zeit der Pest ermordet worden waren, wurde das Gebäude als Lager und im 19. Jahrhundert als Gaststätte genutzt. Durch die zahlreichen Umbauten war die Synagoge als solche nicht mehr zu erkennen und historisch als solche auch nicht mehr bekann. Durch diesen Umstand hat sie die Zeit des Nationalsozialismus unbeschadet überstanden. 1992 ergaben Bauuntersuchungen, dass die Synagoge von besonderem kulturhistorischen Wert ist und so kaufte 1998 die Stadt Erfurt die Alte Synagoge. Sie wurde saniert und in ein Museum umgewandelt.

Läuft man weiter Richtung Rathaus und Fischmarkt, steht dort „Bernd das Brot“, eine Figur des Kinderfernsehkanals KiKA.

Fischmarkt:

Er liegt im Zentrum der Altstadt von Erfurt und wurde 1293 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Im Mittelalter wurden hier verschiedene Märkte abgehalten und so wurde der Platz zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt. In der Mitte des Platzes ein 2 m großer, mit Rüstung versehener Mann mit dem Erfurter Wappen. Der Roland, als Symbol einer freien Reichsstadt, wurde auch als gerüsteter Römer, also als „Republikaner“ angesehen und sollte die gewünschte Unabhängigkeit vom Mainzer Erzbistum zeigen. Diese erlangte man allerdings erst nach und nach, vor allem weil Erfurt eine reiche Stadt war und der Erzbischof häufig Geld brauchte. So „verkaufte“ man die Figur ihm gegenüber als Heiligen Martin.

Links das „Haus zum roten Ochsen“, rechts das Rathaus.

1275 wurde erstmals ein Rathaus an der Ostseite des Platzes erwähnt. 1830 begann man das mittelalterliche Rathaus wegen eines Schadens am Dach abzureißen. 1833 war der preußische Oberbau-Direktor Karl Friedrich Schinkel zu Gast in der Stadt und zeigte sich entsetzt über den Abriss. 1834 gab es einen Entwurf von ihm für ein neues Rathaus, der allerdings nicht berücksichtigt wurde. Das heutige neugotische Rathaus von 1875, steht an der gleichen Stelle. Architekten waren Theodor Sommer und August Thiede (1834-1911). Rechts daneben der Erweiterungsbau aus den 1930er Jahren von Johannes Klass (1879-1936).

Fassade des Rathauses. Unter den neugotischen Baldachinen befanden sich einst Statuen von Kaiser Friedrich I. und Kaiser Wilhelm I., als Symbole für die „Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches“. Im zweiten Weltkrieg wurden sie nach dem Einmarsch der Roten Armee vom Sockel gestürzt. Über Jahrzehnte blieben die früheren Standorte der Kaiserstatuen leer. Als Spende des Rotary-Clubs Erfurt wurden 2017 Bronzefiguren von Bonifatius und Martin Luther an deren Stelle gesetzt.

Wasserspeier.

Links „Haus zum breiten Herd“ an der Nordseite des Fischmarktes. 1584 im Stil der Hochrenaissance, im Auftrag des Ratsmeisters und Stadtvogtes Heinrich von Dennstedt, vollendet. Rechts daneben das, stilistisch angepasste „Haus zum Stötzel“. Es entstand aber 300 Jahre später im Stil der Neurenaissance, 1892.

Details vom „Haus zum breiten Herd“. Der Name bedeutet breites Grundstück oder breites Haus.

Details der Dekorationen um die Fenster mit Hermen und ein Fries mit Reliefs über den Fenstern im Erdgeschoss. Die dargestellten Frauen, jeweils mit einem zugeordneten Tier, stellen die Sinne dar. Links das Riechen mit Blumenstrauß und Hund, das Schmecken mit Weinglas, Obstschale und Affe, sowie das Fühlen rechts, mit der auf der Hand sitzenden Taube und der umgefallenen Schildkröte, die sich in den Panzer zurückzieht.

Detail der im Stil der Neurenaissance gehaltenen Fassade des Gildehauses oder „Haus zum Stötzel“ rechts daneben. Auch hier Hermen als Dekoration zwischen den Fenstern und Statuen der menschlichen Tugenden.

Details vom Erker

1892 erbautes Tor zur Handwerkskammer Erfurt am Fischmarkt, erbaut im Stil der Neurenaissance.

Dem Rathaus gegenüber der 2 m große Roland und dahinter die Renaissance-Fassade von 1562 vom „Haus zum roten Ochsen“. Bauherr war der reiche Waidhändler und Oberratsmeister Jakob Naffzer. Über dem Eingang ein roter Ochse, flankiert von den Planeten, die gleichzeitig für die Wochentage stehen. Saturn (Samstag), Mars (Dienstag) und Jupiter (Donnerstag). Sol und Venus für Sonntag und Freitag. Rechts vom Ochsen Merkur und Luna für Mittwoch und Montag. Weiter rechts griechische Musen, die als nackte Knaben dargestellt sind. für Heute befindet sich hier die Kunsthalle Erfurt.

Kunsthalle Erfurt: Ausstellung zum Thema Gärten, anlässlich der BUGA 2021.

Plan der Internationalen Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder 1967 im egapark.

Max Liebermann (1847-1935): Blumenbeete im Wannseegarten. Pastell auf Karton aus dem Besitz des Städtischen Museeums Gelsenkirchen.

William Pape (1859-1920): Ansicht von Erfurt. Blick vom Schmidtstedter Tor auf den Bahnhof und die Stadt um 1850. Entstanden um 1900, kolorierte Bleistiftzeichnung, aus dem Angermuseum Erfurt.

Fern Liberty Kallenbach Campbell (1995- ): Smoking Quilt, 2017. Textile Assemblage aus recyceltem Material.

Der Pflaumengarten von Kamata. Japanischer Farbholzschnitt. Blatt 27 aus der Serie „100 berühmte Ansichten von Edo“, herausgegeben 1857. Besitz des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg.

„Die Bibel zu teutsch getrukt …“, Grüninger-Bibel, 10. vorlutherische deutsche Bibel. Straßburg 1485, Drucker und Verleger Johannes Grüninger (1455-1531). Inkunabel aus der Universitätsbibliothek Erfurt.

Otto Schön (1893-1971): Goldlack mit Kakteen, 1930. Öl auf Leinwand aus dem Angermuseum Erfurt.

Otto Knöpfer (1911-1993): Herbstlicher Garten, 1937. Öl auf Holzverbundplatte, aus dem Nachlass Knöpfer, Schloss Molsdorf.

Fotografien von Ingar Kraus (1965- ), künstlerisch bearbeitete Details von Gemüse.

Innenraum im „Haus zum roten Ochsen“ mit bemalten Bögen und Säulen am Fenster zum Fischmarkt.

Detail der Renaissance-Motive an den Bögen.

„Haus zum Sonneborn“ von 1536, an der Großen Arche, kurz vor dem Domplatz. Hier befindet sich heute das Standesamt. Vom ursprünglichen Haus konnte bei der Rekonstruktion nur wenig gerettet werden. Das prächtige Portal, einiges Fachwerk und die Sgraffiti aus dem 16. Jahrhundert mit Personifikationen der Eitelkeit und der Gerechtigkeit stammen noch vom Original. Im Inneren hat sich auch noch ein Raum mit Bohlen und Renaissancemalereien erhalten.

Details

Vom Fischmarkt führt die Marktstraße zum Domplatz. Historische üppig verzierte Fassade eines Hauses, Marktstraße 28.

Blick auf die gotische Allerheiligenkirche an der Gabelung Marktstraße, Allerheiligenstraße.

Politisches Werbeplakat für „Die Partei“.

Kurz vor dem Domplatz der Brunnen Bremer Stadtmusikanten.

Torbogen in der ehemaligen Stadtmauer mit riesigem Blumentopf um einen Baum herum, an der Mettengasse. Rechts neben dem Fachwerkhaus im Hintergrund, das schmalste Haus Erfurts mit weißer Fassade.

Renaissance-Portal am Haus zum Blumenstein in der Allerheiligenstraße

Haus zur Windmühle: Allerheiligenstraße 6. Mitte des 16. jahrhunderts im Stil der Renaissance erbaut. Früher war es das Waidhändlerhaus, seit 1987 ist es die städtische Musikschule. Im Torbogen eine geschnitzte Holztür mit Renaissance-Motiven.

Detail der Fenster mit Renaissance-Rahmen.

Blick in einen kleinen Innenhof mit einem alten Mühlstein.Gebäude des Christophoruswerks in der Allerheiligenstraße 8. Das Gebäude aus dem Jahr 1538 hat einen spätgotischen Torbogen und verzierte Fensterlaibungen.

Waagegasse: im Mittelalter mussten die Händler mit ihren Waren durch diese Straße kommen, dafür sorgte der sogenannte Straßenzwang, ein Teil des Handelsrechts im Mittelalter. Die Waren mussten hier abgeladen und gewogen werden, sowie für einige Zeit hier zum Verkauf angeboten werden. Hier befinden sich mehrere dreigeschossige Speichergebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Fachwerkbauweise.

Erfurt am Abend und bei Nacht:

Krämerbrücke

Restaurant mit Wandmalereien, die Fachwerkhäuser und einen Torbogen zeigen.

Restaurant mit Wintergarten und Tischdekoration aus Holz von Birken.Blick auf die Gera oder den Breitstrom.

Lampenschirme mit Naturmaterialien

Fischmarkt mit seinen Renaissance-Fassaden.

Pittiplatsch an der Rathausbrücke. Puppenfigur des Sandmännchens beim Deutschen Fernsehfunks der DDR.

Figur eines Buchhändlers sitzt inmitten seiner Bücher im Schaufenster.

Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße am Domplatz. In diesem ehemaligen Gefängnis, war zu DDR-Zeiten eine Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit untergebracht.

Domplatz bei Nacht mit Dom, Severikirche -

Bundesgartenschau, BUGA in Erfurt 2021: Hauptausstellungsflächen waren der egapark und der Petersberg mit der Zitadelle Petersberg. Gesamtfläche betrug 430.000 qm. Erfurt ist eng mit dem Gartenbau verbunden. Schon 1865 fand eine erste „Internationale Land- und Gartenbauausstellung“ statt. Immer wieder fanden entsprechende Gartenbauausstellungen statt. So eröffnete 1961 die „Internationale Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder“, die IGA, die größte und wichtigste Veranstaltung dieser Art in der DDR und den gesamten Ostblock. Sie wurde nach 1990 in den kommunalen „egapark“ umgewandelt.

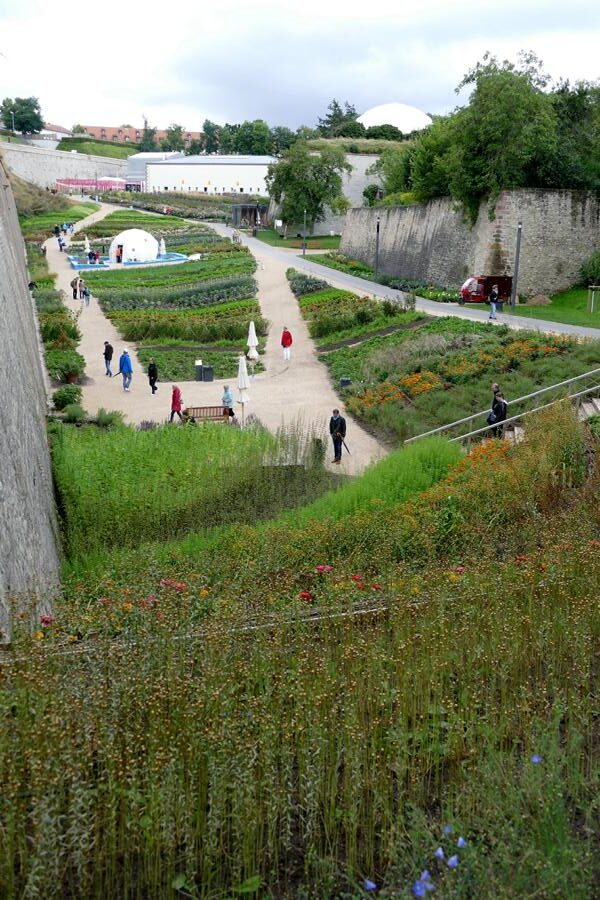

Standort Zitadelle Petersberg:

Vor historischer Kulisse wird die gärtnerische Geschichte gezeigt. Die Zitadelle gehört zu den am besten erhaltenen Stadtfestungen Europas.

Aufgang zur Festung bzw. ZitadelleBlick vom Festungshügel auf die Stadt Erfurt.

Blick auf den Dom und die Kirche Sankt Severin.

Oben auf dem 231 m hohen Hügel stehen die Reste der ehemaligen Peterskirche. Sie war einst die größte romanische Klosterkirche Thüringens. Neben ihr die Defensionskaserne.

Portal im südlichen Querschiff der ehemaligen Peterskirche. Ursprüngliche war sie eine romanische, dreischiffige Basilika einer Benediktinerabtei. Anfang des 19. Jahrhunderts besaß sie noch zwei Türme im Osten. Als dann aber die Franzosen und die Preußen die Kirche in eine Magazin und Lagergebäude verwandelten, verschwanden die Türme. Da in der ehemaligen Kirche Gartenparadiese und Paradiesgärten thematisiert werden sollen, ist eine mittelalterliche Darstellung eines Paradiesgartens auf den Giebel der Peterskirche aufgemalt worden.

Seitenportal mit Rundbogen und Flachrelief mit Kreuzigung.

Von hier hat man einen guten Blick auf die Festungsmauern und den Festungsgraben.

Blick von einer Bastion auf die Stadt Erfurt.

Blick von Osten auf den geraden Chorabschluss und das nördliche Querschiff. Rechts die Defensionskaserne. 1828-1831 auf dem Gelände des in den Befreiungskriegen zerstörten Klosters erbaut.

Nördliches Querschiff mit halbrunder Kapelle und Blendarkaden.

Blüten des Gartenhibiskus.

Moose

InformationstafelFrüchte der Vogelbeere.

Viele Röhren als Insektenhotel gestaltet.

Stilisierte Blüten als Dekoration an einem Maschendrahtzaun.

Blick hinunter in die Gärten im Festungsgraben unter dem Thema „Erfurter Gartenschätze“.

Wolfstrapp

Verschiedene rosafarbene Blumen.

Blüten der Artischocke

Rutschen aus Metall von der Höhe der Festungsmauer in den Graben.

Rosafarbener Sonnenhut

Zusammengerollte Schallplatten

Dahlien

Mangold

Ehrenpreis

Verschiedene rosafarbene und weinrote Blüten.

Preußischer Adler über einem Torbogen.

In einem Festungskeller eine Ausstellung mit verschiedenen Pilzen.

Peterskirche, Inneres:

Modell der ehemaligen Benediktinerabtei mit Peterskirche. Die Kirche wurde Anfang des 12. Jahrhunderts als Klosterkirche für das Kloster St. Peter und Paul errichtet. Rechts hinten der ehemalige Kreuzgang.

Würfelkapitell

Schlecht erhaltene Wandmalereien von Heiligen.

Würfelkapitell

Blick in das ehemalige Kirchenschiff mit Stützbalken aus Holz und der Ausstellung zu Paradiesgärten.

Fisch aus Sandstein und Projektionen zu historischen Schlossgärten.

Federzeichnung des barocken Festungsbaumeistern Maximilian von Welsch.

Informationstafeln zur Baugeschichte der Peterskirche.

Projektionen zur Baugeschichte der Peterskirche mit anschaulichen Rekonstruktionen.

Reste einer Wandmalerei mit einem siebenarmigen Leuchter.

Projektionen auf dem Fußboden und an den Wänden.Projektion mit Resten einer Wandmalerei mit Kreuzigung.

Der Baum des Lebens als Mosaik aus der Apsis der Kirche San Clemente in Rom, 12. Jahrhundert.

Historischer Grundriss des Petersklosters mit seinen verschiedenen Gärten.

Geschichte des Petersklosters

Plan des Schlossparks Wilhelmsthal.

Blick vom Festungshügel auf die Stadt, sowie Dom und Kirche Sankt Severin.

Ausstellungsgelände egapark: Der egapark gilt als schönster und größter Garten in Thüringen. Der Park ist seit 1992 denkmalgeschützt. Er zählt zu den Hauptwerken des Landschaftsarchitekten Reinhold Lingner (1902-1968).

Halle mit Blumengestecken:

Schale mit Orchideen und Holz.

Verschiedene dekorative Blüten und Blätter.

Beete mit Blumen.

Steine und japanischer Ahorn.

Rosen

Gestaltung von Gräbern.

Aussichtsturm im egapark. Er befindet sich im ehemaligen, 1528 errichteten südlichen Geschützturm der Zitadelle Cyriaksburg. 1999 wurde er auf über 35 m erhöht. Davor weitere gestaltete Gräber.

Sternwarteturm, ebenfalls ein 1528 errichteter ehemaliger Geschützturm der Zitadelle Cyriaksburg, inmitten von Blumenbeeten und Gräsern.

Japanischer Fels- und Wassergarten:

Informationstafel

Torii als Eingang, flankiert von zwei Steinlaternen. Rechts Bambus.

Shumisen, Steinsetzung auf dem Bambushügel mit Trockenfluss aus Steinen.

Blick zurück zum Torii.

Nadelbäume und Steinlaternen an den Stufen zum Teehaus.

Zaun aus dunklem Bambus.

Zaun und Steinlaterne.

Bogenbrücke.

Wasserfall und Steinlaterne an der Bogenbrücke.

Kleiner Teich und Steinlaterne.

Pagode aus Stein.

Steinsetzungen und Kiesgarten. Trockengarten mit Kiefer.

Pavillon

Felsenlandschaft

Teichgarten mit Wasserfall.

Brücke

Trockenfluss aus Steinen

Zurück zum Torii.

Pflanzen und Blüten.

Im Wüsten- und Urwaldhaus:

Schlucht aus Felsen.

Schwefelablagerungen an Gestein.

Kakteen.

Schmetterlingshaus:

Rote Blüte mit Schmetterling.

Obst als Futterstelle für Schmetterlinge.

Zahlreiche verschiedene tropische Schmetterlinge.

Grüner Baumpython.

Gelbgebänderter Baumsteiger, tropischer Frosch.

Chamäleon

Puppen von Schmetterlingen an einem Stück Holz.

Dahlien

Huhn aus Blumen und Pflanzen.

Eule aus Pflanzen. -

Erfurt, Domplatz:

Historische Häuser auf dem Domplatz. Der Gasthof „Zur Hohen Lilie“ war einst einer der bedeutendsten Herbergen der Stadt. Das Gebäude stammt im Kerns aus dem 13. Jahrhundert und erhielt siche prachtvolle Reanissancefassage 1538. Das reich geschmückte Portal zeigt eine goldene Lilie mit der Jahreszahl 1538. Hochkarätige Gäste stiegen einst hier ab, zum Beispiel Kurfürst Moritz von Sachsen, König Gustav II. Adolf von Schweden, Napoleons Bruder und König von Westphalen Jérôme, sowie König Friedrich Wilhelm III. von Preußen mit Königin Luise.

Blick über den 3,5 Hektar großen Domplatz mit dem Dom links und der Severikirche rechts. Er war einst Hauptmarktplatz und während der Mainzer Herrschaft auch Gerichtsplatz. Vor der Severikirche stehen die Kanonikerhäuser, die bis zum Bonifatiusturm reichen, der zu der früheren Bischofsburg gehörte. Ursprünglich war dies eine sumpfige Gegend, da ein Arm der Gera hier entlangführte. Im 12. Jahrhundert wurde der Bereich trockengelegt und zum Marktplatz gemacht.

Die 70 Stufen, die zwischen den beiden Kirchen auf den Hügel führen, wurden in dieser Form erst im 19. Jahrhundert angelegt.

Links unterhalb des Domes der Minervabrunnen von 1784.

Auf dem Platz der 18 m hohe Erthal-Obelisk, der 1774 aus Anlass des Besuchs des Mainzer Kurfürsten und Landesherrn errichtet wurde. Er ist aus Wandersleber Sandstein mit einem quadratischen Sockel aus Granit.

Blick vom Marktplatz zur Fassade mit drei Türmen der Severikirche, der mittlere Turm ist 73 m hoch.

Dom:

Blick vom Domplatz auf den mächtigen, 20 m hohen Chorunterbau des Domes, die Kavaten. Das Bergplateau hat für das romanische Langhaus noch ausgereicht. Schon die Türme standen gefährlich nah an dem steil abfallenden Felsen. Um den hohen gotischen Chor im 14. Jahrhundert realisieren zu können, mussten dieses künstliche Fundament geschaffen werden. So wurde auch Raum geschaffen für eine Krypta und Kellergewölbe.

Am Ende der Treppe der Triangel mit Portalen zum Dom und die Türme des Domes zwischen Chor und Langhaus. Der Dom ist 81,26 m hoch und besitzt mit der „Gloriosa“ die größte freischwingende Glocke aus dem Mittelalter auf der ganzen Welt. Nur kurze Zeit war der Dom ein Bischofssitz. Im ganzen Mittelalter, bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war es der Sitz des Kollegiatstifts Sankt Marien. Seit 1994 ist es wieder Kathedrale und Sitz des neugeschaffenen Bistums Erfurt.

Der erste Vorgänger der heutigen Marienkirche wurde angeblich ab 752 durch Bonifatius errichtet. Man weiß aber nicht genau wo und in welcher Form. St. Marien wurde 1117 erstmals urkundlich erwähnt. 1154 erfolgte der Baubeginn einer spätromanischen Basilika auf dem Domberg. Bei Baubeginn hatte man zwei Gräber gefunden und als Überreste der heiligen Bischöfe Adolar und Eoban identifiziert. Dies führte zu sehr willkommenen Mehreinnahmen durch Spenden und Opfergaben. Von dem romanischen Bau aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts haben sich die Unterbauten der Türme mit je zwei quadratischen Untergeschossen, die westlich anschließenden Chornebenräume und Teile des Querhauses erhalten. Die oberen Geschosse der Türme gehen in ein Oktogon über und stammen aus dem späten 12. und der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 1201 wurde der südliche Turm fertig und 1237 der nördliche Turm.

Hälfte des 13. Jahrhunderts. 1201 wurde der Süd- und 1237 der Nordturm (hier rechts) fertiggestellt. Im 15. Jahrhundert wurde sie noch verändert bzw. neu aufgebaut. Durch die steigende Zahl der Domkapitulare, wurde der Platz knapp und so begann man in den 1280er Jahren einen größeren Chor anzubauen. 1307 war der mittlere Turm für die „Gloriosa“ fertiggestellt. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der Chor erneut vergrößert.

Statuen am Treppenaufgang. Wie der Dom selber aus Sandstein geschaffen.

Neben den Stufen zum Dom, oben auf dem Domplateau ein Geländer und eine Art kleine neugotische Kanzel aus Sandstein.

Gesicht unterhalb der Kanzel.

Zwischen Dom und Severikirche sind oben an der engsten Stelle nur 5 m Platz. Von hier schaut man auf die Nordseite des Domes mit seinen Türmen, dem Übergang zwischen Chor und Langhaus und dem Triangel mit seinen zwei Portalen. Da die Westseite des Domes von der Stadt abgewandt ist, lohnte sich hier kein aufwändiges Portal. So wurde, gut sichtbar von der Stadt, zeitgleich mit den Kavaten um 1330 der Triangel-Portalvorbau, am nördlichen Arm des Querschiffs als Haupteingang errichtet.

Detail des nördlichen Turms mit oktogonalem Grundriss und Arkaden aus Rundbögen.

Das Richtung Osten weisende Portal, Apostelportal, welches zur Stadtseite zeigt, hat Statuen der 12 Apostel und im Trumeaupfeiler Maria mit dem Kind.

Detail eines Türknaufes mit Ring, Türzieher, der aus einem Löwenkopf mit einem Menschen im Maul besteht.

Linkes Gewände mit 6 Aposteln.

Rechtes Gewände mit 6 Aposteln.

An der Ecke des Triangel 3 weitere Statuen.

Das Richtung Westen weisende Portal des Triangel. Mit den klugen und törichten Jungfrauen. Im Trumeaupfeiler der Erzengel Michael.

Linkes Gewände mit den klugen Jungfrauen.

Rechtes Gewände mit den törichten Jungfrauen.

Im Tympanon eine Fürbittegruppe.

Außenseite des Langhauses mit einer Statue und dem im Westen liegenden Portal, welches aus dem 19. Jahrhundert stammt. Bis 1452 bestand das romanische Langhaus, welches aber wohl einzustürzen drohte. Die benachbarte Severikirche hatte längst ein „moderneres“ gotisches Kirchenschiff und so wurde das Langhaus 1455 abgerissen und mit dem Bau einer spätgotischen Hallenkirche begonnen. 1465 war die Kirche wieder benutzbar, es ist aber nicht überliefert, wann das Langhaus fertiggestellt wurde.

Treppen hinunter zur Domstraße am Fuße des Domplateaus und darüber ein Arm des Kreuzganges.Blick entlang des Langhauses Richtung Triangel.

Statue in einer Nische der Außenwand.

Statue eines Hundes an einer Konsole.

Inneres:

Blick durch die dreischiffige Hallenkirche Richtung Westen mit der Schuke-Orgel und Taufbecken in einem kunstvollen Gehäuse von Hieronymus Preußer.

Eingang im nördlichen Querschiff. An der Wand der Einhornaltar und ein Relief.

Informationstafeln zu den Darstellungen der Maria mit Einhorn.

Einhornaltar um 1410-1430. Das Einhornretabel ist eines der bekanntesten Ausstellungstücke im Erfurter Dom. Im mittleren Bild des Flügelaltars ist die mystischen Einhornjagd dargestellt, bei der das Einhorn vom Erzengel Gabriel zum Schoß der Jungfrau Maria gejagt wird. Der Künstler ist nicht namentlich bekannt.

Auf der linken Tafel die Kreuzigung

Auf der rechten Tafel Christus vor dem Höllentor und Auferstehung Christi.

Altes Taufbecken aus Stein.

Farbiges, gotisches Relief der Beweinung Christi, um 1480/90.

Gotisches Sterngewölbe im Langhaus.

Blick Richtung Osten zum hochgotischen Chor und dem barocken Hochaltar.

Hochaltar: 16,5 m hoch, 13 m breit vom Ende des 17. Jahrhunderts. Der Altar hat 2 Geschosse. Unten ein Altarbild mit der Anbetung der heiligen drei Könige von Jakob Samuel Beck (1715-1778). Es wird flankiert von je drei Statuen: außen links Petrus, rechts Paulus, dann links der heilige Bonifatius und rechts St. Martin. Direkt neben dem Bild die Statuen von den Bischöfen Adolar und Eoban, deren Grabstätten man im Dom gefunden hatte. Oben wieder ein Gemälde und die Statuen der 4 Evangelisten.

Farbige Glasfenster im Chor, die weitestgehend erhalten geblieben sind. Sie sind 18,60 m hoch und bis zu 2,60 m. Es sind vierbahnige Fenster mit Maßwerk und entstanden zwischen 1370 bis 1420. Damit zählen sie zu den größten dieser Art in Deutschland.

Chorgestühl:

Das aus Eichenholz geschnitzte gotische Chorgestühl mit 89 Sitzen, verteilt sich auf zwei Doppelreihen von 17,50 m Länge und je eine Reihe links und rechts, die den hohen gotischen Chor vom Kirchenschiff trennen. Das Erfurter Chorgestühl ist eines der umfangreichsten und am besten erhaltenen mittelalterlichen Gestühle in Deutschland. Wie man mit Dendrochronologie festgestellt hat, wurde das Holz 1329 für das Chorgestühl geschlagen und bald darauf bearbeitet. 1829/1830 und 1900 erfolgten Ergänzungen vor allem im Bereich der Baldachine, so dass deren ursprüngliche Gestaltung nicht mehr rekonstruierbar ist. Außerdem wurden 36 der 50 Frauenfigürchen der Zwischenbacken und andere Details ersetzt. Wie in jeder Stiftskirche hatte jeder Chorherr, gemäß seinem Rang, seinen eigenen festen Platz. In den hinteren, höher platzierten und viel reicher ausgestatteten Stühlen hatten die sogenannten „maiores praebendati“, die besser ausgestatteten Chorherren, ihren Platz.

Die Sitzreihen im Westen des Chores, also mit dem Rücken zum Kirchenschiff, sind besonders reich ausgestattet und haben jeweils eine Lesepult vor sich.

Die seitlichen Wangen sind kunstvoll geschnitzt. Rechts rankt ein Weinstock und bildet runde Szenen, in denen der Weinanbau und die Weinlese dargestellt ist. Oben sieht man den Sündenfall, daneben Maria mit dem Kind.

An der linken Wange kämpft ein Ritter auf einem Pferd gegen einen Reiter auf einer Sau. Es symbolisiert den Kampf zwischen Ecclesia und Synagoge, also Christentum gegen Judentum. Darüber musizierende Engel und oben König David mit der Harfe.

Richtung Kirchenschiff, am sogenannten „Chorhals“ eine romanische Madonna aus Stuck von etwa 1160. In dem halbkreisförmigen Stuckrelief sind unten je vier Märtyrer und darüber die beiden heiligen Bischöfe Adolar und Eoban dargestellt. In der Mitte Christus.

Der sogenannte Wolfram oder Wolframsleuchter., um 1160. Ein 1,50 m hoher Bronzeguss. Er gilt mit dem Braunschweiger Löwen als älteste hohl gegossene Großbronze des Mittelalters. Während der Luftangriffe auf Erfurt im Zweiten Weltkrieg war die Skulptur durch Einmauerung hinter dem Sakramentsaltar gesichert.

Dahinter an der Wand das Sakramentshaus um 1580 entstanden. Es werden die 7 Sakramente gezeigt: Taufe ganz unten. Krankensalbung ganz oben. Firmung, Buße, Ehe, Priesterweihe und Eucharistie. Oben unter der Krankensalbung das letzte Abendmahl.

Blick über den Altar Richtung Westen und Orgel.

Das Heilige Grab, ein Truhe aus Lindenholz um 1420/30, mit dem überlebensgroßen Corpus Christi.

Wandbild des heiligen Christopherus, 1499, über 50 qm groß. Der Stifter, der Dechant Marcus Becker kniet unten links.

Darunter eine Grabplatte aus Sandstein mit dem Relief des Grafen Ernst von Gleichen zwischen zwei Frauen, um 1270. Es stammt aus dem Erfurter Peterskloster und wurde erst 1813 in den Dom übertragen.

Drei farbige, spätgotische Reliefs von einem Schnitzaltar um 1470. Geburt Christi, Anbetung der heiligen drei Könige und die Ausgießung des heiligen Geistes bzw. das Pfingstwunder.

Bild mit der Kreuzigung Christi um 1470. Am Fuß des Kreuzes links der Apostel Thomas neben Maria, rechts Johannes und Jakobus der Ältere.

Ein weiteres Epitaph, Renaissance.

Altar von 1730 mit dem Tafelbild der Verlobung der heiligen Katharina von Lucas Cranach dem Älteren von 1522. Das Gemälde ist eine Stiftung von Georg Hirschbach. Ursprünglich befand sich in dem Altar ein anderes Gemälde.

Pieta um 1350

Gemälde an den Pfeilern des Langhauses: ungewöhnlich sind die Tafelbilder, die mit ihrer Krümmung der Form der Pfeiler folgen. Sie entstanden in den ersten vier Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. Die Anbetung der heiligen drei Könige von 1522, wird dem Meister Peter von Mainz (Wirkungszeit 1512-1521) oder seiner Werkstatt zugeschrieben. Er hat seine Ausbildung vor allem in Nürnberg erhalten.

Der Gnadenstuhl. Unten links kniet ein Kleriker, der Stifter des Bildes. Durch die Umschrift kann er als Theodor Buhmeiger identifiziert werden, Dekan des Stiftskapitels und zeitweilig Rektor der hiesigen Universität. Gottvater mit Krone und von Engeln gehaltenem Umhang, hält seinen toten Sohn auf dem Schoß. Über ihm schwebt die Taube. Das Gemälde zeigt also die heilige Dreieinigkeit. Mit der Bezeichnung „Gnadenstuhl“ wird seit dem 19. Jahrhundert dieser besondere Bildtypus bezeichnet.

Informationstafel zum Gnadenstuhl.

Grabplatten aus dem Mittelalter mit Flachreliefs der Verstorbenen.

Gotische Grabplatten, bei denen Reliefs aus Bronze auf Stein angebracht sind.

Weitere Grabplatten an der Wand neben dem Taufbrunnen.

Taufbrunnen Westen des nördlichen Seitenschiffs. 1587 vom Domprobst Konrad Breyttenbach gestiftet. Das Werk der Spätrenaissance wurde von Hans Friedemann dem Älteren (ca. 1562-1605) geschaffen. Das bis zur Decke reichende, 18 m hohe Gehäuse stammt von Hieronymus Preußer.

Gewölbe über dem Taufbecken mit der Spitze des Gehäuses. Hier wird die Verbindung von Himmel und Erde symbolisiert.

Schatzkammer des Doms:

Monstranz mit einer Reliquie des heiligen Martin von Tours, dem Stadtpatron von Erfurt.

Kleiner Kasten aus Elfenbein.

Romanisches Büstenreliquar, 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, mit Reliquien der Mitpatrone des Bistums Erfurt, der heilige Bonifatius und der heilige Kilian.

Severikirche:

Direkt neben dem Dom steht die Severikirche. An der engsten Stelle, sind die beiden Kirchen nur 5 m auseinander. Von mindestens einem Vorgängerbau kann ausgegangen werden. Ein Nonnenkloster der Benediktiner existierte hier wohl bereits im 8. Jahrhundert. 836 wurden die Reliquien des Bischofs von Ravenna, dem heiligen Serverus in das Kloster überführt. Durch die zunehmende Baufälligkeit der Vorgängerkirche, wird ein Neubau geplant. Die romanische Vorgängerkirche war dreischiffig und besaß im Osten und im Westen einen Chorraum und ein Querschiff. Der der Stadt zugewandte östliche Chorraum besaß zwei Türme. 1275 wurde begonnen, eine fünfschiffige Kirche zu bauen. Es wurde auf der Nord- und Südseite je ein Seitenschiff angefügt, welches mit Nord- und Südwänden der Querschiffe nunmehr eine Flucht bildete. In der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts waren dann erst die Gewölbe vollendet. Durch diese ungewöhnlich architektonische Gestaltung, nahm die Severikirche den Typ der spätgotischen Hallenkirche bereits vorweg. Aus diesem Grund ist sie eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Deutschlands. Auf der Nordseite, Richtung Dom, sieht man die Marienkapelle.

Inneres:

Blick durch die fünfschiffigen, fast quadratischen Kirchenraum in den im Osten liegenden Chor mit dem Hochaltar.

Kanzel: entstanden um 1576, gestiftet von der Ehefrau des Stadtsyndikus Heinrich Ruchter und dem Ehepaar Nier. Eine im 19. Jahrhundert noch sichtbare Inschrift wies Hans Friedeman den Älteren (1562-1605) als Künstler aus. Der Kanzelkorb aus Holz hat weit ausladende Seitenteile. Vor der Nische in der Mitte kniet das Stifterpaar Ruchter vor einer vollplastischen Figur von Christus. An der rechten Seite die ganze Familie Nier vor dem auferstandenen Christus.

Hochaltar: um 1670/80 entstanden. Der barocke Altar füllt nahezu den gesamten Chorraum aus. Meister des Altars ist Johann Andreas Gröber (1643-1709). Neben dem Gemälde mit dem Pfingstwunder, stehen im Mittelteil zwischen Säulen Statuen des heiligen Bonifatius und Severus. Neben dem Gemälde im Aufsatz Statuen der heiligen Vincentia und Innocentia, Frau und Tochter des heiligen Severus. Ganz oben der auferstandene Christus.

Orgel: auf der gegenüber liegenden Seite der Kirche, Richtung Westen die Orgel. Das barocke Orgelgehäuse stammt von 1714 von Johann Friedrich Wender (1655-1729). Die Orgel selber stammt vom Orgelbauer Johannes Klais (1852-1925) und wurde 1930 eingebaut.

Taufbecken: 1467 vollendet, der Künstler ist unbekannt. Das 15 m hohe Gehäuse besteht aus Maßwerk und Architekturformen des spätgotischen Flamboyant-Stil. Der Taufstein ist kelchförmig und sechsseitig. Ganz oben eine Statue von Maria mit dem Kind.

Severisarkophag: 1360/70. Nachdem 836 die Gebeine des heiligen Severus von Ravenna zunächst nach Mainz gebracht wurden, sind sie dann in Erfurt in der Vorgängerkirche beigesetzt worden. Mit dem Neubau der Kirche war auch die Neugestaltung des Grabmals, in der Nähe des Westchores notwendig geworden. Ein Brand 1472 zerstörte den Westchor stark und man zerlegte das Grabmal. Die originale Deckplatte wurde als Aufsatz für den Serverusaltar verwendet. 1948 wurden die Teile wieder zusammengeführt und 1982 ein Abguss der Deckplatte angefertigt. Die Reliefplatten der Umfassungswände entstanden um 1360/70, der Name des Künstlers ist unbekannt. Die nahezu vollplastischen Hochreliefs zeigen das Leben und Wirken des heiligen Severus, hier die Inthronisation des Heiligen.

Als Deckplatte ein Abguss des Originals mit den liegenden Figuren des heiligen Severus, flankiert von den in betender Haltung dargestellten Vincentia und Innocentia, seiner Frau und Tochter. An den Fußen des Severus ein Fabeltier als Symbol des Sieges über das Böse.

Severusaltar: im oberen Bereich die originale Grabplatte des Severisarkophags. Im unteren Bereich ein aus drei Kielbogennischen bestehender Mittelteil, der leider im 19. Jahrhundert grau übermalt wurde. Kleine Details lassen die Vermutung zu, daß er in der Werkstatt des Taufsteinmeisters entstanden sein könnte. Er enthält drei Kopfreliquare, wohl mit sterblichen Überresten vom heiligen Severus, Vincentia und Innocentia.

Marienaltar: Um 1510. In der Mitte die thronende Maria mit Kind, flankiert von der heiligen Barbara und Katharina. Auf den Flügeln Reliefs der heiligen Ursula und Maria Magdalena. Alle Figuren stehen vor einem goldenen Hintergrund. In der Predella Christus als Weltenherrscher zwischen 10 sichtbaren Aposteln.

Marienaltar in der Blasiuskapelle: in der Mitte schwebt in einer goldene Glorie Maria über einer bergigen Landschaft. Unten sitzen links der schreibende Johannes und rechts der lesende Jesaja. Oben wölbt sich die Wurzel Jesse mit 12 Vorfahren Christi. Auf dem Flügel links der heilige Andreas und rechts die heilige Katharina. Das Triptychon wird Meister Peter von Mainz (Wirkungszeit 1512-1521) zugeschrieben. Von ihm stammt auch die Anbetung der heiligen drei Könige im Dom.

Detail einer Empore mit Skulpturen von Ungeheuern.

Hochrelief aus Alabaster mit dem Erzengels Michael als Bezwinger des Teufels, 1467. Michael hält ein nacktes Kind, als Symbolgestalt der Seele, auf dem Arm und hält einen Speer, in den unten der Teufel oder Drache beißt.

Epitaph aus Stein für den Vikar Jacob Kranchfelt von 1570. Geschaffen von Mathes Steiner. Das Relief zeigt den Verstorbene,, der vor der Kreuzigungsszene kniet.

Epitaph aus der Zeit der Renaissance. Die Stifterfamilie ist unten abgebildet.

Grabplatten: Der Fußboden und die Seitenwände der äußeren Seitenschiffe bestehen aus über 100 Grabplatten, überwiegend aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Überwiegend sind es Grabplatten von Geistlichen des Stifts, später kamen auch Grabplatten von bürgerliche Personen hinzu, die eine besondere Beziehung zum Stift hatten.

Andreaskirche: die gotische Andreaskirche steht in der Andreasstraße, in der nach ihr benannten Andreasviertel, östlich vom Petersberg. Die Vorgängerkirche wurde durch einen Brand zerstört und im Verlauf des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Am südlichen Haupteingang befindet sich ein Relief mit der Kreuzigung, entstanden um 1370. 1522 wurde die Reformation eingeführt, seitdem ist die Andreaskirche evangelisch.

Kleine Gasse mit historischen Häusern.

Hinweisschild auf „Venedig“ in Erfurt, ein parkähnliches Gelände, welches im Nordosten des Andreasviertels liegt. Hier verzweigt sich die Gera mehrfach und bildet einige Inseln.

Nikolaikirche in der Augustinerstraße, die über die Gera Richtung Osten führt. Nachdem die Kirche nach schweren Brandschäden 1747 abgerissen wurde, blieb nur der gotische Turm erhalten, der deshalb Nikolaiturm genannt wird.

Augustinerkloster:

Lageplan des Klosters mit der Kirche an der Augustinerstraße und dem dahinter liegenden Kreuzgang. In dem langen Gebäude links (5) befindet sich die ehemalige Mönchszelle von Martin Luther.

Im ab 1277 erbauten, ehemaligen Kloster der Augustiner-Eremiten, lebte Martin Luther von 1505 bis 1511 als Mönch. Nach der Reformation ging das Kloster1525 in den Besitz der Evangelischen Kirche über und wurde 1559 von der Stadt Erfurt säkularisiert. Teile des Klosters wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, jedoch bald wieder aufgebaut, um eine Luther-Gedenkstätte und eine Predigerschule einzurichten. Die schlichte Fassade der Augustinerkirche zur Straße.

Detail des achteckigen Turms.

Eingang zur Kirche. Links eine in die Wand eingelassene gotische Grabplatte.

Foto des Kreuzganges

Inneres:

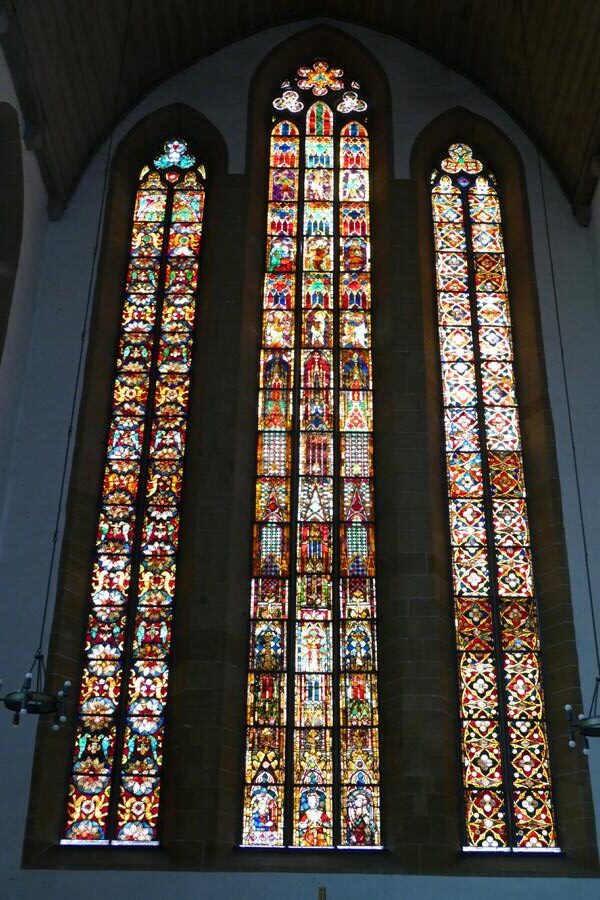

Im Inneren unterstreicht eine Spitztonnendecke aus Holz den Verzicht auf Schmuck und Ausstattung. Blick auf den langen, rechteckigen Chorraum mit farbigen Glasfenstern. Die Kirche hat drei Schiffe, wobei eines der Schiffe nicht begehbar ist und nur durch eine Empore wahrgenommen werden kann. Darunter befindet sich einer der Flügel des Kreuzganges.

Die farbigen Glasfenster entstanden zwischen 1330 und 1334. Das mittlere Christusfenster zeigt die Lebensgeschichte Jesu. Das rechte Fenster heißt „Teppichfenster“ und verweist mit seiner verschlungenen Ornamentik auf die Ewigkeit und Vollkommenheit Gottes. Das linke Löwen- und Papageienfenster zeigt viele Rosen, die im Mittelalter als Symbol für Maria galt. Die Königin der Blumen steht für die Himmelskönigin. Es war das Vorbild für die sogenannte Lutherrose.

Blick zurück zum Eingang und der Orgel von 1938 von der Orgelbaufirma E. F. Walcker.

Taufbecken und dahinter an der Wand eine gotische Grabplatte an der Wand.

Epitaph des Heinrich von Meiningen und seiner Ehefrau von 1382.. Dargestellt ist neben dem knienden Stifterpaar die Szene von Jesus im Garten Gethsemane.

Drei Grabplatten von Geistlichen aus gotischerZeit.

Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters.

Blick auf den Hof mit dem Laubenganghaus.

Viel kritisiertes Schild mit dem Hinweis auf das „Haus zum schwarzen Mohren“ in der Augustinerstraße 40

Läuft man die Augustinerstraße weiter Richtung Osten stößt man auf den Turm der ehemaligen Johanneskirche in der Johannesstraße. Die letzte Kirche, zu der auch der vorhandene Turm zählt, wurde zwischen 1469 und 1486 im gotischen Stil errichtet. Zwischen 1817-1819 wurde die Kirche abgerissen. Dem benachbarten Augustinerkloster dienst der Johannesturm als Glockenturm.

Detail des Turms.

Achteckiger, offener Erker mit Säulen, an der Fassade eines historischen Hauses in der Johannestraße 143..

Reliefs mit spielenden Kindern über den Türen der Häuser Johannesstraße 143 und 144.

Fachwerkhäuser in der Nähe des Augustinerklosters.

Torbogen vor schmaler Gasse.

Schottenkirche Sankt Nikolaus und Jakobus: ehemalige Klosterkirche des 1136 gegründetgen iro-schottischen Klosters Sank Jakob, eine Missionsgründung. Sie liegt in der östlichen Altstadt und etwas nördlich der Krämerbrücke. Die dreischiffige Basilika ist romanischen Ursprungs, 1140-1200 erbaut, und teilweise gotisch überformt. Die barocke Westfassade wurde von 1720-1729 ergänzt. 1956 wurden die barocken Emporen aus der Kirche entfernt und der Fußboden auf das ursprüngliche Niveau des 12. Jahrhunderts abgesenkt. Nun muss man einige Stufen nach unten gehen, das sich in 900 Jahren das Geländeniveau um rund einen Meter erhöht hat.

Blick durch die Schottengasse auf die Westfassade und den Turm der Kirche.

Südlich des Wenigemarkts führt die Kürschnergasse, parallel zum Fluss Gera Richtung Süden. Hier wird gebaut und man kann gut die Schichtungen von neuem und altem Mauerwerk oder altes Fachwerk hinter Verkleidungen entdecken.

Auf der anderen Straßenseite das „Haus zum roten Horn“, ein gotischer Ständerbau aus dem Jahr 1386.

Flugzeug von Lauda Air im Landeanflug.

Schaufenster eines Ladens für Kleidung mit Fahrrad davor.

Blick auf den Fluss Gera und die Häuser am Wasser.

Im Fluss kleine Boote aus Metall mit bunten Blumen als Werbung für die Bundesgartenschau.

Boot mit Käpt’n Blaubär und Hein Blöd auf der Gera.

Blick durch den Junkersand auf die Gera.

Blick von der Schlösserbrücke auf die Neue Mühle, ein technisches Museum. Wasserkraftanlage betreibt ein Getreidemühle und ist die letzte funktionsfähige Mühle von ehemals 60 in der Stadt.

Barfüßerkirche:

Die Barfüßerkirche gehörte bis zu ihrer weitgehenden Zerstörung durch einen Bombenangriff im Jahre 1944 zu den bedeutendsten Kirchenbauten Erfurts. Auch war sie eine der schönsten Bettelordenskirchen in Deutschland. Ihr gotischer Bau entstand im 14. Jahrhundert als Klosterkirche der Franziskaner, die auch Barfüßer genannt werden. Nach dem Stadtbrand von 1291 wurde mit einem Neubau einer Klosterkirche begonnen, deren Chor 1316 geweiht wurde. Die dreischiffige Basilika wurde Anfang des 15. Jahrhunderts fertiggestellt. Im 15. Jahrhundert wurde auf der Nordseite des Chores noch ein schlanker, feingliedriger Turm hinzugefügt. Diese hochgotische Kirche mit ihrem langen Satteldach, gehörte einst zu den größten Kirchen der Stadt. Heute steht nur noch der in den 1950er Jahren wiederhergestellte Chor in der Altstadt, westlich der Schlösserbrücke am rechten Ufer der Gera bzw. des Breitstrom.

Chor und Turm der Kirche

Blick auf die Südseite der Kirche mit einer niedrigen angebauten Kapelle aus dem 15. Jahrhundert.

Neben der Kapelle der Eingang mit einem Relief über der Tür.

Detail des stark beschädigten Reliefs mit den Stiftern, Gott, Maria und Jesus.

Blick in die Ruine des Langhauses. Seit etwa dem Jahr 2000 finden im Inneren der Kriegsruine Theateraufführungen statt.

Wigbertihof:

Hof bei der Wigbertikirche. Ehemaliges Kloster der Augustiner-Eremiten. Die heutige spätgotische Kirche wurde 1473 geweiht. Sie liegt benachbart zur Barfüßerkirche. Links der Wintergarten des Seniorentreffs Wigbertihof.

Südlich der Wigbertikirche steht der neubarocke Alte Angerbrunnen. Der Entwurf stammt vom Architekten und Kunsthandwerker Heinrich Stöckhardt (1842-1920). 1890 wurde der Brunnen eingeweiht. Dargestellt werden die beiden Säulen der Erfurter Wirtschaft. Links die Personifikation der Industrie mit Hammer und Schraubstock. Rechts die römische Göttin Flora für den Gartenbau.

Kulturforum Haus Dacheröden, bis 1945 Lucius-Haus: Anger 37-38.

Erbaut 1557. In diesem prächtigen Renaissancehaus vermählten sich 1789 Caroline von Dacheröden und Wilhelm von Humboldt. Johann Wolfgang von Goethe war hier häufig zu Gast. Auffällig ist das üppig verzierte Portal mit Löwenköpfen, Pflanzenornamenten und Maskarons, sowie Profilköpfe von Christus und Paulus, entworfen von Blasius Hennigk. An der Fassade ein polygonaler, dreistöckiger Erker und auf dem hohen Dach, sieht man zahlreiche Dachgauben, die eine gute Durchlüftung der hier gelagerten Waidballen möglich machte.

Hier beginnt der Anger, die heutige Hauptgeschäftsstraße Erfurts in der südöstlichen Altstadt. Sie ist Fußgängerzone, hier fährt die Erfurter Straßenbahn. Das nordwestliche Ende des Angers weitet sich zu einem Platz und liegt 300 Meter östlich der Krämerbrücke. Die etwa 600 m lange Straße, wird gesäumt von vielen Häusern der Gründerzeit. ie

Bismarck-Haus, Anger 33: im Stil des Historismus aus dem Jahr 1900. Im Rahmen der Restaurierung im Jahre 2004, wurde wieder eine überlebensgroße Bronze-Statue Otto von Bismarcks von Christian Paschold (1949-2921) an der Fassade angebracht. Die erste Statue von 1904 war 1945 beseitigt worden.

Historische Fassaden von Häusern am Anger 27 und 28.

Eule aus Metall, die auf einem Buch sitzt. Anger 28

Details der Fassade vom Haus Anger 44 mit Löwe, Kopf eines Hundes und Kleeblättern.

Detail einer historischen Fassade.

Turm der Bartholomäuskirche:

Die Vorgängerkirche wurde 1291 bei einem Brand zerstört. Sie war die Patronatskirche der Grafen von Gleichen. Der Turm wurde zwischen 1411 und 1448 errichtet. 1660 zerstörte wieder ein Brand die Kirche, die inzwischen allerdings ungenutzt war. Der Turm blieb erhalten, das Kirchenschiff war vom Einsturz bedroht und so wurden die Mauern 1667/68 abgetragen und 1715 völlig abgerissen. An seiner Stelle wurde direkt im Anschluss das Pfarr- und Diakonatshaus der Barfüßergemeinde errichtet. Später wurde dieses Gebäude von Privatleuten erworben. Der 35 m hohe Turm steht bis heute und enthält heute ein Carillon.

Relief mit der Darstellung von Jesus im Garten Gethsemane.

Fassade des 1900 im Stil der Neugotik erbauten Hauses Anger 24.

Details der Fassade

Die üppig verzierte Fassade des Hauses Anger 23, erbaut 1897. Unter dem mehrstöckigen Erker der Eingang, verziert mit Weintrauben und Blättern aus Metall.

Am Giebel geflügelte Drachen und Wappenschilde mit dem Jahr 1897.

Details der Fassade.

Haus zum Riesen, Anger 21. 1899 erbaut und verziert mit Köpfen, Löwen und Blättern am Eingang.

An den Kapitellen Blätter, wie bei korinthischen Kapitellen, zusätzlich Köpfe und Füllhörner, an Konsolen Vögel und Blätter.

Erfurter Waage, heute Angermuseum: Anger 18 war früher der kurmainzischer Waage- und Packhof, denn einst stand Erfurt unter kurmainzischer Statthalterschaft. Die Waage war damals notwendig, damit eingehende Handelswaren entsprechend verzollt werden konnten. Der Barockbau steht an der Kreuzung Anger und Bahnhofstraße, kurz bevor sich die Einkaufsstraße Anger zum Platz mit der Hauptpost weitet. 1705-1711 wurde das Gebäude, nach einem Entwurf von Johann Maximilian von Welsch (1671-1745), erbaut. Ganz oben an der reich verzierten Fassade, wacht der Schutzpatron der Stadt, Sankt Martin, im Giebel.

Demonstration gegen Rechts in der Bahnhofstraße. Im Hintergrund das Geschäftshaus von 1928, Anger 1.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.