Ausführlicher Reisebericht mit allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

England 15. – 28.07.2024

-

Abfahrt mit der Autofähre von DFDS von Dünkirchen bzw. Dunkerque in Frankreich nach Dover in England. Verladung der Autos und Lastkraftwagen.

Blick auf des Terminal und den Hafen.

Segelschiff und Containerschiffe auf dem Ärmelkanal.

Landkarte mit unserer geplanten Rundreise: Dover, Folkestone, Salisbury, Wells, Bath, Lincoln, Ely, Cambridge, Canterbury. -

Dover: weiße Kreidefelsen von Dover. Die bis zu 106 Meter hohe Front der Klippen verdankt ihr Erscheinungsbild ihrer Zusammensetzung aus Kalk, durchsetzt mit schwarzem Feuerstein. Die Klippen verlaufen östlich und westlich der Stadt Dover in der Grafschaft Kent, einem alten und noch immer bedeutsamen englischen Hafen.

Fährhafen von Dover

Typischer gotischer Kirchturm auf dem Weg nach Folkestone. -

Folkestone: Die Stadt mit ca. 55.000 Einwohnern liegt direkt am Ärmelkanal, dicht an der Hafenstadt Dover.

Hotel direkt an der Grünanlage, die an die Klippen grenzt.

Blick auf den Strand unterhalb der Klippen. Ein Weg führt durch Kiefern und andere Pflanzen runter zum Strand.

Leas Cliff Hall: ein Veranstaltungsort mit 900 Sitzplätzen, direkt in der Grünanlage am Rand der Klippen.

Blick auf den Strand und dort liegende Hotelanlagen.

Rastplatz auf der Klippe mit Silbermöwe.

Hotel Best Western mit einem Denkmal für William Harvey.

Blumenbeet als Denkmal für den 80. Jahrestag des D-Day – 06.06.- 25.08.1944.

Informationstafel zum D-Day.

Musikpavillon von 1895. Folkstone war seit der viktorianischen Zeit ein Ferienort für die Reichen. Prächtige Villen und Hotels entstanden und ein Musikpavillon gehörte dazu.

Informationstafel.

Aussichtsterrasse und Bar in einem historischen Gebäude mit Blick auf das Meer. -

Salisbury: früherer Namen waren New Sarum und Sorviodunum. Die heutige Stadt mit nahezu 50.000 Einwohnern, ganz in der Nähe des Steinkreises von Stonehenge, ist berühmt wegen ihrer Kathedrale. Im 4. Jahrhundert vor Christus wurde der eisenzeitliche Burgwall Old Sarum erbaut. Die Römer, die Angelsachsen und seit dem 11. Jahrhundert nutzten auch die Normannen diesen Ort als Festung. Unter normannischer Herrschaft wurde die Stadt Bischofssitz. Der wegen seiner Textilherstellung bekannte Ort, verlor seine Bedeutung während des Bürgerkrieges im 17. Jahrhundert.

Stadtplan, ganz unten die Kathedrale

Häuser in der Innenstadt von Salisbury. Es gibt viele sehr alte Fachwerkhäuser.

„The Old House“ ein Guesthouse, eingerichtet wie ein kleines Museum, mit wunderbarem englischen Frühstück.

Teil des Gartens und eine Skulptur von Kath Hudson, die das Innere der Kathedrale von Salisbury zeigt.

St. Ann’s Gate: Um 1331 erbaut ist es einer der Eingänge zum Innenhof der Kathedrale – der größte Innenhof in ganz England. Die Mauern des Innenhofs wurden aus Steinen gebaut, die aus der verlassenen Kathedrale in Old Sarum geborgen wurden. St. Anne’s Gate wurde ebenfalls aus diesen Steinen gebaut. Es ist zwei Stockwerke hoch und hat einen zentralen Steinbogen. Im Obergeschoss über dem Torbogen befindet sich eine kleine Kapelle, die durch spitzbogige Dreiflügelfenster an der Ost- und Westseite beleuchtet wird. Sie war der heiligen Anna under der Jungfrau Maria geweiht. Nach der Reformation wurde sie zum Musikzimmer. Georg Friedrich Händel gab hier sein erstes Konzert in England.

Eingangstor zum Malmesbury House. König Karl II. hielt sich hier 1665 auf. Er war auf der Flucht vor der Pest in London. Er hielt gern Reden aus seinem Fenster.

Direkt daneben die Kirche des Sarum College. Es ist ein Zentrum theologischer Ausbildung in Salisbury. Es wurde 1995 gegründet und befindet sich an der Nordseite der Kathedrale.

Kathedrale oder Marienkathedrale: Der Vorgänger dieser Kathedrale stand auf einem Hügel bei Old Sarum, an der Stelle einer ehemaligen eisenzeitlichen Siedlung. Der Standort erwies sich aus verschiedenen Gründen als nicht günstig. So erhielt Richardus Poore (gest. 1237), als er Bischof geworden war, vom Papst die Genehmigung eine Kathedrale an einem günstigeren Ort zu bauen. 1220 Baubeginn auf einer Schotterterrasse, auf unbebautem Gelände. Die Schotterterrasse liegt 1,2 m unterhalb des Bodenniveaus, was vereinzelt zu Problemen mit Wasser geführt hat. Baumeister war Nicholas von Ely (gest. 1280). Für die gotische Architektur war wahrscheinlich der Chorherr Elias of Dereham (1167-1246) verantwortlich. Der östliche Bereich der Kathedrale machte schnelle Fortschritte und bis 1258 waren die Arbeiten am Chorraum, dem Querschiff und dem Langhaus abgeschlossen. Unterstützt wurde der Bau durch große finanzielle Spenden und Baumaterial von König Heinrich III. (1207-1272).

Aufgrund der kurzen Bauzeit der Kathedrale entspricht der Baustil weitestgehend der frühen englischen Gotik. Der im frühen 14. Jahrhundert ergänzte Vierungsturm ist seit 1561 mit 123 Metern der höchste Kirchturm Großbritanniens, da in diesem Jahr der höhere Vierungsturm der alten St. Paul’s Kathedrale in London eingestürzt war. Während der Reformation und dem englischen Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert wurde die Kathedrale kaum beschädigt. Allerdings litt das Bauwerk unter Vernachlässigung und so wurde im späten 18. und im 19. Jahrhundert eine Restaurierung dringend notwendig. Besonders drastisch waren die Eingriffe, die James Wyatt 1789-1792 durchführte. Wyatt riss den freistehenden Glockenturm, der in der Zwischenzeit als Bierschänke fungierte, ab und ebnete das Gelände vor der Kathedrale zu einer Grasfläche. Daher besitzt die Kathedrale von Salisbury neben den Kathedralen von Ely und Norwich keinen Glockensatz zum Wechselläuten.

Grundriss, Norden ist unten. Der Grundriss der Kathedrale von Salisbury zeigt eine für die Early English Period typische dreischiffige Basilika mit zwei Querhäusern. Der für französische Kathedralen typische Kapellenkranz im Chor fehlt ganz, dafür wurden Kapellen in den Seitenschiffen der Querhäuser eingebaut.

Gesamtansicht von Nordosten. Links der Chor mit seinem geraden, gestuften Abschluss, dann die wie ein kleines Querschiff vorspringende Morgenkapelle und das zweite Querschiff.

Blick auf den gestuften Chor und die nördliche Fassade der Morgenkapelle.

Blick auf das nördliche Querschiff mit dem Turm auf der Vierung.

Turm auf der Vierung im frühen Decorated Style. In 30 m Höhe kann man noch die originalen Zinnen des schlichten Turms aus dem 13. Jahrhundert entdecken. Erst 1310-1333 erhielt der Turm weitere Zusätze, zuletzt die achteckige Turmspitze. Da die Baumeister kaum baustatische Kenntnisse besaßen und die gotische Baukunst im Wesentlichen auf Erfahrung und dem Prinzip von Versuch und Irrtum basierte, war der Turm mit 6500 Tonnen für die tragende Konstruktion zu schwer geraten. Damit er nicht einstürzt, hat Christopher Wren 1668 bei einer Inspektion die nachträglich Stabilisierung durch Strebepfeiler in der Vierung und die Armierung mit Stahlbändern angeordnet.Blick von Norden auf die Vierung und einen kleinen Anbau mit dem Nordportal. .

Blick in den Vorraum zum Nordportal.

Details des Gitters aus Metall vor dem Vorraum.

Blick von Nordwesten auf die Kathedrale. Davor einige moderne Kunstwerke, unter anderem die „Wandernde Madonna“, eine Plastik aus Bronze von Elisabeth Frink (1930-1993) von 1981.

Unterbau mit Statuen vom Nordturm der Westfassade. Von links nach rechts: Heilige Birinus, Heilige Edeltraud, Heinrich VI.

1265 fertiggestelle Westfassade. Rechts die Westwand des Kreuzganges. Hier befindet sich heute der Eingang. In Gegensatz zu gotischen Kathedralen in Frankreich überwiegt die Horizontale. Die Fassade ist einschließlich ihrer Strebepfeiler durchsetzt von Reihen übergiebelter Nischen, in denen Figuren stehen. Die meisten davon wurden erst im 19. Jahrhundert angebracht. Zwischen den Figurenreihen wurden Zickzackbänder und ausgestanzten Vierpässen eingesetzt. Der waagerechte Abschluss der Fassade wird nur vom Giebel des Mittelschiffs und seitlich aufgesetzten Turmhelmen unterbrochen. Die Portale sind klein und befinden sich in den Sockeln.

Linke Seite der Westfassade. Links unten Statuen von 2 Bischöfen und König Heinrich III. An dem Vorsprung weitere Bischöfe. Darüber v.l.n.r.: Heilige Ambrosius, Heilige Hieronymus, Heilige Gregor der Große mit Taube, Heilige Augustinus von Hippo. Am Vorsprung der Heilige Aldhelm, ein Werk von Jason Battles von 2001. Darüber v.l.n.r.: Heilige Judas Thaddäus, Heilige Simon Zelotes, Heilige Andreas mit Kreuz, Heilige Thomas.

Mittlerer und rechter Teil der Westfassade.

Im rechten Teil links unten Bischof Brithwold. Rechts neben der Tür v.l.n.r.: Heilige Alban, Heilige Alphege mit Steinen, Heilige Edmung der Märtyrer mit Dolch, Heilige Thomas von Canterbury. Darüber v.l.n.r.: Johannes der Täufer, neben dem Fenster Heilige Stefan mit Steinen, Heilige Lucia, Heilige Agathe mit Folterzange, Heilige Agnes, Heilige Cecilia. Darüber v.l.n.r.: ganz links neben dem Vorsprung der Heilige Lukas, darüber Apostel Johannes. Beim Vorsprung der Heilige Paulus mit Schwert. Neben dem Fenster v.l.n.r.: Heilige Jakobus der Jüngere, Heilige Jakobus der Ältere mit Pilgerstab, Heilige Bartholomäus, Heilige Matthias.

Unterer Bereich des Westportals mit Portalen. Über dem mittleren Portal v.l.n.r.: am Vorsprung Apostel Johannes, dann Heilige Barbara mit Buch, Palmzweig und Turm, Heilige Katharina mit Rad und Schwert, Heilige Rochus, Heilige Nikolaus, Heilige Georg mit Drachen, Heilige Christophorus mit Jesuskind, Heilige Sebastian, Heilige Kosmas, Heilige Damian, Heilige Margaret mit Drachen, Heilige Ursula, auf dem Vorsprung Johannes der Täufer. An den Vorsprüngen neben dem Hauptportal links Heilige Osmund Bischof von Salisbury, rechts Bischof Brithwold.

Blick auf den oberen Teil der Westfassade. Ganz oben im Giebel der Adler des heiligen Johannes, darunter der thronende Christus. In den obersten Blendarkaden Engel. In den oberen Vorsprüngen jeweils ein Engelsthron. Werke von Jason Battles von 1999-2000. Darunter in Nischen links Abraham mit Opfermesser und rechts Noah mit der Arche.

Tympanon des Hauptportals im Westen. Madonna mit Kind, flankiert von Weihrauch schwenkenden Engeln.

Details von Wasserspeiern im unteren Bereich der Westfassade.

Inneres:

Gleich hinter den Portalen im Westen das Grabmal aus Marmor von Thomas Lord Wyndham (1681-1745).

Modell der Kathedrale von Salisbury während der Bauarbeiten.

Blick in das Kirchenschiff Richtung Osten mit seinen drei Ebenen: über den Säulen das Triforium, welches mit einem hinter der Bogengalerie liegenden Gang typisch englische Architektur ist. Darüber der Obergaden mit seinen hohen Fenstern. Das Langhaus mit seinen 3 Schiffen ist genauso hoch wie breit. Seine sehr klare, gegliederte Wirkung ergibt sich auch aus dem farblichen Kontrast, den die schwarz polierten Säulenschäfte aus Purbeck-Marmor zum hellen, einheimischen Kalkstein bilden. Im Mittelalter war in der Höhe des Querhauses der für den Klerus reservierte östliche Teil des Kirchengebäudes durch einen Lettner abgetrennt. Das Langhaus ist innen 134,7 m lang und 13,4 m breit. Das Gewölbe ist 25,5 m hoch. Es gibt 1900 Sitzplätze. Es gibt 8760 Säulenschäfte, was der Anzahl an Stunden im Jahr entspricht. Es gibt 365 Fenster, so viel wie Tage im Jahr. Heute sind die meisten Fenster einfarbig verglast, das die früheren bunten Glasfenster während der Reformation entfernt wurden.

Blick in das Gewölbe des Langhauses.Das nördliche Seitenschiff mit Flaggen von britischen Regimentern des 2. Weltkrieges.

Das südliche Seitenschiff.

Grabmal eines unbekannten Ritters. Früher ging man davon aus, dass die Rüstung von William Longespee dem Jüngeren stammt, der 1250 im Siebten Kreuzzug starb, doch neuere Forschungen bestätigen, dass die Rüstung aus dem 14. Jahrhundert stammt.

Sarkophag in der Mitte des Langhauses.

In der Mitte des Langhauses befindet sich das Taufbecken mit stetig fließendem Wasser. Es wurde im Jahr 2008 vom Designer William Pye (1938-) neu geschaffen.Informationstafel zur mechanischen Uhr.

Dies ist die älteste funktionierende mechanische Uhr der Welt, hergestellt im Jahr 1386 oder früher, im Auftrag von Bischof Erghum (gest. 1400), von drei Uhrmachern aus Delft. Im Gegensatz zu modernen Uhren verfügt sie weder über ein Zifferblatt noch über Zeiger, sondern zeigt die Zeit durch stündliches Schlagen einer Glocke an. Die Uhr befand sich ursprünglich zusammen mit den Glocken der Kathedrale in einem separaten Turm. Als der Glockenturm 1790 abgerissen wurde, wurde die Uhr in die Kathedrale verlegt. 1884 wurde eine neue Uhr installiert. 1919 wurde die ausrangierte Uhr wiederentdeckt und schließlich 1956 repariert und in Stand gesetzt.

Farbiges Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert.

Epitaph für Edward Wyndham, gestorben mit 19 Jahren im 1. Weltkrieg.

Detail des unter dem Epitaph liegenden Kranzes aus Remembrance Poppies, künstlichen Mohnblüten, die vor allem im englischsprachigen Raum als Symbol des Gedenkens an die Opfer, der vor allem in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten gelten.

Grabmal von Sir John de Montacute. Er kämpfte 1346 in Crécy und 1356 in Poitiers und war später Verwalter von König Richard II. Er starb 1389.Blick vom Mittelschiff im Langhaus in das 1479 netzförmige Gewölbe der Vierung. Das westliche Querhaus ist 62 m breit.

Grabmal von John Lord Cheney. Er war Bruder des Dekans von Salisbury, Leibwächter und oberster Handlanger der Könige Edward IV., Richard III. und Heinrich VII. und wurde von allen dreien zum Ritter geschlagen. In der Schlacht von Bosworth wurde er von einem Schlag von Richard III. abgesetzt, blieb jedoch unverletzt und rettete das Lancastrian-Banner, als der Träger getötet wurde. Er war Friedensrichter für Dorset, Abgeordneter für Wiltshire und Geheimrat. Nach einer herausragenden Militärkarriere starb er 1499. Sein Grab befand sich ursprünglich in der Bischofskirche von Beauchamp.

Die westliche Vierung mit achteckigem Altar und Blick in das südliche Querschiff.

Blick in das Gewölbe der westlichen Vierung.

Das nördliche Querschiff mit den abgeteilten Seitenkapellen und zahlreichen Epitaphen und Grabmälern.

Farbiges Glasfenster im nördlichen Querschiff – Motive Moses mit den Gesetzestafeln, Bergpredigt

Grabmal von James, 1. Earl of Malmesbury (1746-1820) und Epitap für Richard Jefferies (1848-1887).

Grabmal eines Bischofs und weitere Grabmäler.

Informationstafel.

Blick von der westlichen Vierung, über die Kanzel, Richtung Chorraum mit Chorgestühl und bemalter Decke vom Kreuzrippengewölbe.

Blick in das Gewölbe von der westlichen Vierung durch den Chorraum mit bemaltem Kreuzrippengewölbe und der dahinter liegenden östlichen Vierung mit Scherenbögen.

Kanzel aus Sandstein und Marmor.

Blick in den Chorraum mit Chorgestühl. Der mittelalterliche Lettner, der den Chorraum vom Langhaus trennte, wurde 1789-1792 während der Sanierung unter Wyat entfernt. Über dem Chorgestühl sieht man Teile der neuen, von Georg III. gespendeten Orgel. Das Chorgestühl ist das umfangreichste, komplette Gestühl in ganz Großbritannien. Das hintere Gestühl zu beiden Seiten, war ein Geschenk von Heinrich III. von 1236 und gilt als das früheste. Die Baldachine darüber sind aus dem frühen 20. Jahrhundert und enthalten Statuen der Bischöfe von Salisbury.

Östliche Vierung: Da sich schon während der Konstruktion, der Vierungsturm Richtung Südwesten begann zu neigen, wurden bei Sicherungsarbeiten Anfang des 14. Jahrhunderts in der östlichen Vierung weite Arkaden eingezogen, um sie in Ost-West-Richtung zu stützen. Ihre Form aus einem oberen Bogen, der mit der Spitze nach unten auf einem unteren gesetzt wurde, war ein Novum und wurde später auch in der Kathedrale von Wells eingebaut. Wegen der Form einer Schere, werden sie Scherenbögen genannt.

Östliche Vierung mit dem Thron des Bischofs aus Holz und Blick in das südöstliche Querschiff.

Blick auf den Hochaltar, umgeben von Grabmälern und die dahinter liegende Dreieinigkeitskapelle, die den geraden, gestuften Chorabschluss bildet.

Blick vom Hochaltar in den Chorraum mit Chorgestühl und Sitz des Bischofs, sowie das Langhaus Richtung Westen.

Südliches Seitenschiff in der Höhe des Chorraumes, kurz vor der östlichen Vierung.

Farbiges Glasfenster mit Engeln und Jesus und seinen Jüngern.

Blick in das nordöstliche Querschiff (Morgenkapelle) und Detail des dortigen farbigen Glasfensters.

Reste des mittelalterlichen Lettners sind in der Morgenkapelle zu sehen.

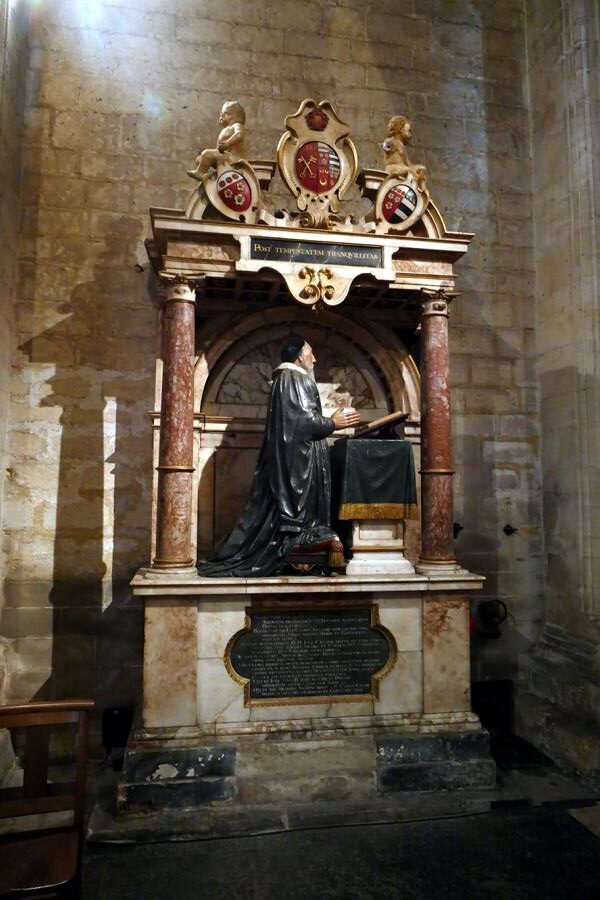

Grabmal von Thomas Bennett. Er war Sekretär von Kardinal Wolsey. Er fungierte als Stellvertreter des Bischofs, Kardinal Campeggio. Kanoniker und Präzentor dieser Kathedrale 1542-1558. Es ist eines der Momento-Mori-Grabmäler in der Kathedrale.

Teil des Chorgestühls oder Betstuhl aus Holz.

Farbiges Glasfenster und neugotischer Altar, evt. Sankt-Martins-Kapelle.

Prachtvoll geschnitzte Stühle aus Holz. Die Rückenlehnen mit Bildnissen, die Armlehnen teilweise mit geschnitzten Köpfen.

Farbiges Glasfenster, darunter ein leeres gotischen Grabmal mit einem modernen Kerzenleuchter davor.

Grabmal und verschließbare Truhen aus Holz im nördlichen Chorumgang.

Grabmal mit Darstellung von Bischof Robert Bingham (gest. 1246).

Audley-Chapel: Die Kapelle von Bischof Edmund Audley wurde 1524 errichtet. Sie war mit leuchtentenden Farben und zahlreichen Statuen dekoriert. In den 1540ger Jahren wurden die Statuen im Rahmen der englischen Reformation zerstört. Die kleine Kapelle von außen und von innen.

Blick in das spätgotische Gewölbe der Kapelle, ein Fächergewölbe.

Nördlicher Chorabschluss der Dreifaltigkeitskapelle. Daneben der mittlere, etwas weiter nach Osten herausragende Chorabschluss.

Grabmal von Sir Thomas and Lady Gorges. Helena Snachenberg kam 1565 im Alter von 15 Jahren aus Schweden, um Königin Elisabeth I. als Ehrendame zu dienen. Sie heiratete zunächst den Marquess of Northampton und nach seinem Tod Sir Thomas Gorges. Als sie im Alter von 86 Jahren starb, hinterließ sie 98 Nachkommen. Das Grab wurde 1635 errichtet

Informationstafel zum Glasfenster.

Details eines Glasfensters mit der Darstellung der Grundsteinlegung der Kathedrale im Jahr 1220, in Anwesenheit von William and Ela Longespée, Graf und Gräfin von Salisbury, die neben den Priestern stehen. Laut einem Augenzeugen, wird die Szene von einer großen Menschenmenge beobachet. Chefglaser Sam Kelly entwarf und fertigte das Fenster 1989. Trevor Whiffen bemalte es.

Grabmal von John Wordsworth. Bischof von 1885-1911. Gelehrter und Theologe. Historiker der lutherischen Kirche Schwedens und der Vereinigten Staaten. Der Gründer der Bishop-Wordworth-Schule im angrenzenden Wohnviertel der Chorherren.

Farbige Glasfenster im südlichen Chorabschluss der Dreifaltigkeitskapelle.

Informationstafel zum Fenster der politischen Gefangenen

Fenster der politischen Gefangenen: hergestellt von Jacques und Gabriel Loire (1904-1996) im französischen Chartres. Es wurde 1980 durch Yehudi Menuhin 1980 enthüllt. Es besteht aus 5 Lanzettbögen. Als Sydney Evans 1977 zum Dekan der Kathedrale ernannt wurde, wollte er ein Zeichen setzen gegen Gewalt und Ungerechtigkeit in der Welt. Dies sollte mittels eines farbigen Glasfensters gezeigt werden. Im mittleren Lanzettbogen ist Christus am Kreuz dargestellt und rechts und links die Gesichter von Gefangenen.

Altartuch mit aufwändigen Stickereien und der Darstellung der Verkündigung.

Neugotisches Grabmal von Bischof George Moberly (1803-1885), entworfen von Arthur Blomfield. Die 4 Medaillons über seiner liegenden Statue, zeigen ihn als Rektor des Winchester College, wie er an der Universität Oxford predigte, Jungen auf dem Schulschiff HMS Boscawen konfirmierte und der von ihm gegründeten Diözesansynode von Salisbury vorstand.

Hertford Grabmal aus Marmor: enthält das Grab von Edward Seymour, Earl of Hertford und seiner Frau Lady Catherine Grey, die jüngere Schwester von Lady Jane Grey, der Neuntagekönigin von England. Aufgrund ihres Familienstandes wurde seine Frau ungewöhnlicherweise höher platziert als ihr Ehemann.

Grabmal eines Bischofs aus Marmor.

Dieses eiserne Gitter umrahmte die Kapelle von Walter, Lord Hungerford, der 1449 starb. Sie wurde 1778 vom Earl of Rednor restauriert und aus dem Kirchenschiff an diese Stelle versetzt, um als Bank der Familie Radnor zu dienen.

Gotisches Grabmal von Giles de Bridport, Bischof von 1257-1262. Es ist eines der ersten Grabmäler aus dem 13. Jahrundert in Großbritannien. Während seines Episkopats wurde die Kathedrale 1238 durch Bonifatius, Erzbischof von Canterbury, geweiht. Er gründete das College St. Nicolas de Vaux.

Geschnitzte Tür aus Holze, Zugang zur Sakristei, die auf der Südseite der Kathedrale liegt.

Blick in das Kreuzrippengewölbe des südöstlichen Querschiffs. An den Verfärbungen kann man ehemalige Malereien erahnen.

Südliche Seitenwand des Chorraumes mit bemalten Statuen von Heiligen und Bischöfen. Blick in das nördöstliche Querschiff.

Grabmal von Sir Richard Mompesson und seiner Frau Katharine, Sie lebten im 17. Jahrhundert . 1964 wurden die Originalfarben aufgefrischt.

Grabmal von Richard Mitford, Bischof von 1395-1407 und Freund und Sekretär von König Richard II.

Südwestliches Querschiff mit Seitenkapellen.

Epitaph aus dem 16. Jahrhundert

Kreuzgang: Der Kreuzgang wurde 1266 fertiggestellt. Er ist der größte in England. In ihm wurden Prozessionen abgehalten, daher auch die Breite der Gänge von 5,5 Metern. Östlicher Kreuzgang.

Im Hof des Kreuzgangs sind anlässlich der Thronbesteigung Königin Viktorias 1837 zwei Libanon-Zedern gepflanzt worden.

Vom östlichen Kreuzgang führt ein Gang in das oktogonale Kapitelhaus. Es wurde Mitte des 13. Jahrhunderts nach dem Vorbild von Westminster Abbey in London erbaut. Das Domkapitel saß auf steinernen Bänken entlang der Wände.

Gegenüber dem Eingang war der Sitz des Bischofs.

Über den Sitzen ein gemeißelter Fries mit Darstellungen aus den beiden ersten Büchern der Bibel. Die Köpfe an den Bögen sollen angeblich ein Porträt der Personen sein, die damals im Kapitelhaus anwesend waren.

Der Boden des Kapitelsaals war schon immer mit Fliesen ausgelegt. Die ursprünglichen Fliesen wurden im 12. Jahrhundert hergestellt, waren unglasiert und mit Ton in verschiedenen Farben verziert. Dieser Stil dekorativer Fliesen wird als Intarsienfliesen oder Enkaustikfliesen bezeichnet. In den 1850er Jahren waren viele der mittelalterlichen Kacheln zerbrochen oder fehlten, sodass von der Töpferei Minton neue angefertigt wurden, die den Mustern und dem Design des Originals entsprachen. Die Fliesen sind in geometrischen Mustern angeordnet und fügen sich so in die achteckige Form des Raumes ein.

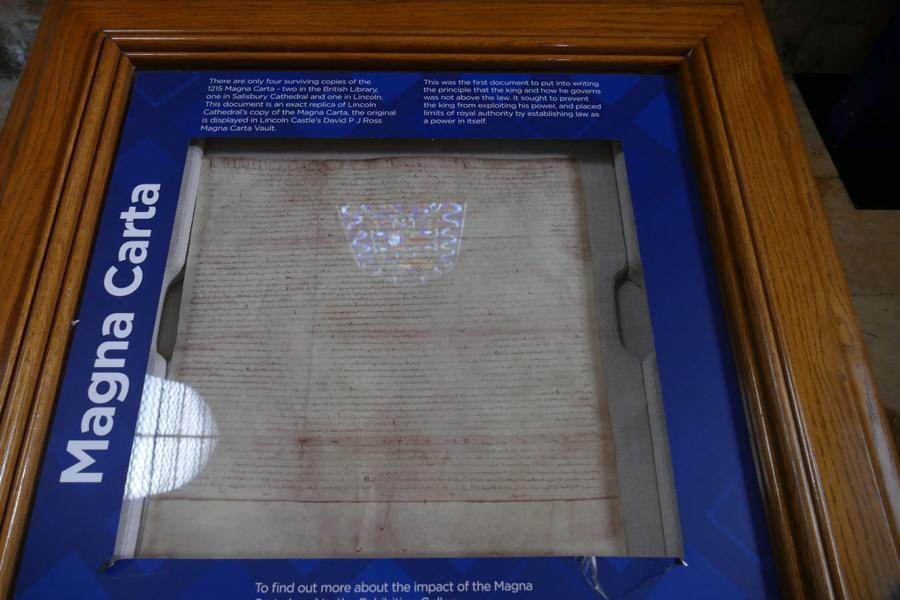

Magna Carta: nur vier Exemplare der Magna Carta von 1215 haben sich erhalten. Zweck der Magna Carta war es, das Verhältnis zwischen König und seinen Lehnsleuten zu regeln und dafür zu sorgen, daß die Krone nur nach anerkannten Rechtsverfahren vorgehen darf. Die Magna Carta überdauerte die anfängliche Aufhebung durch den Papst, Bürgerkrieg und viele Umformulierungen. Die Fassung von 1225, die bis 1297 mehrfach ergänzt und umformuliert wurde, ist noch heute die Grundlage des englischen Rechts. 575 Jahre nach ihrer Unterzeichnung, wurde sie auch in die Bill of Rights der USA aufgenommen.

Königliches Siegel: Im Mittelalter wurde die Echtheit von Dokumenten nicht durch eine Unterschrift, sondern durch ein unten angebrachtes Wachssiegel bestätigt. Das Siegel des Monarchen wird als großes Siegel bezeichnet. Im Jahr 1215 wurde das große Siegel von König John der Magna Carta von Salisbury beigefügt, das jedoch seitdem verloren gegangen ist. Diese beiden Siegel sind Kopien. Auf der einen Seite ist König Johann zu Pferd zu sehen, um sein Können im Kampf zu symbolisieren, auf der anderen Seite sitzt er als Herrscher des Landes auf einem Thron.

Blick zum Eingang des Kapitelsaals.

Blick auf die Südseite der Kathedrale vom Kreuzgang aus.

Moderne Skulptur aus Metall im Garten des Kreuzganges.

Blick von Süden auf die Kathedrale und den Vierungsturm.

Teil der originalen, zentralen Säule des Kapitelhauses, entfernt während der Restaurierung 1856.

Blick vom westlichen Kreuzgang auf den Garten mit den Zedern und das achteckige Kapitelhaus.

Bewachsenes Gerüst für die Restaurierungsarbeiten am nördlichen Kreuzgang.

Restaurant und Café „The Bell Tower“ auf der Nordseite der Kathedrale.

Kathedralbezirk Close: Die Kathedrale steht in einem für englische Kathedralen typischen eigenen Stadtbezirk, dem „Close“. Er ist größtenteils von einer Mauer umgeben und war im Mittelalter der Wohnort des Domkapitels und aller Kleriker der Kathedrale. Drei noch erhaltene Tore führen ins Innere. Er ist der größte seiner Art in Großbritannien. Im Bereich des Bezirks befinden sich verschiedene Baudenkmäler, so das College of Matrons von 1685, in dem Witwen von Geistlichen untergebracht waren

Fassade des College of Matrons mit Flachrelief und farbigem Wappen im Giebel über dem Eingang.

High-Street-Gate: Das zwischen 1327 und 1342 erbaute High-Street-Tor ist der Haupteingangspunkt zum Cathedral Close. Es beherbergte das kleine Gefängnis für diejenigen, die wegen Verbrechen im Liberty of the Close verurteilt wurden. Neben dem Tor steht die Porters Lodge. Der Posten des Pförtners war im Mittelalter eine sehr begehrte Pfründe für die Bediensteten von Königen und Adligen.

Das Tor von innen und von außen.

Fachwerkhaus in der High-Street 52.

Häuser und Läden in der High-Street. Im Hintergrund der Kirchturm der St. Thomas Church.

Historisches Gebäude in der Crane Street 101.

Weitere Häuser und Läden in der High-Street.

Kurz vor der St. Thomas Church. Das Haus mit dem doppelten Giebel davor entstand von 1471 bis 1473. Zur Silver Street hin wird das Gebäude von drei Giebeln dominiert. Die Fassade ist mit Schindeln verkleidet. Das zweite Obergeschoss kragt deutlich über die unteren Geschosse vor.

St. Thomas Church: Die Pfarrkirche von New Sarum (einer der historischen Namen von Salisbury) wurde vermutlich um 1220 gegründet und war ursprünglich wohl zunächst aus Holz gebaut. Thomas Becket oder auch Thomas von Canterbury ist der Namensheilige der Kirche. Warscheinlich wurde die Kirche überwiegend von den Arbeitern und Handwerkern genutzt, die am Bau der Kathedrale beteiligt waren. Im 14. und 15. Jahrhundert erfolgten Erweiterungen. Die heutige Bausubstanz stammt überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche aus Stein ist zum Teil verputzt. Der um 1400 errichtete Turm steht südlich direkt vor der Kirche. Im Turm befinden sich Glocken, die sich zuvor im Kirchturm der Kathedrale von Salisbury befanden.

Im Inneren der Kirche befindet sich oberhalb des Chorbogens eine aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammende Wandmalerei. Dargestellt ist das Jüngste Gericht. Es gehört zu den wenigen seiner Art, die im Vereinigten Königreich erhalten geblieben sind. Während der Reformation 1593 wurde es übermalt, 1881 wieder freigelegt und restauriert. 2019 erfolgte eine erneute Restaurierung.

Schaufenster eines Ladens mit geschnitzten Masken aus Holz und Holzscheiben mit geschnitzten Pilzen darauf.

Poultry Cross: beim Marktplatz steht dieses Poultry Cross oder Geflügelkreuz aus dem 14. Jahrhundert. Es war eines von vier Marktkreuzen in Salisbury, die jeweils den Standort von verschiedenen Märkten kennzeichneten. Eine erste urkundliche Erwähnung ist aus dem Jahr 1307 überliefert, wobei die Bezeichnung als Geflügelkreuz erst aus der Zeit etwa 100 Jahre später bekannt ist. Der heutige Baukörper geht auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück. Errichtete Strebepfeiler wurden 1711 jedoch entfernt. Es entstanden stattdessen um die in der Mitte befindliche Basis Steinsitze und eine Sonnenuhr. Der heutige Überbau entstand im mittelalterlichen Stil zwischen 1852 und 1854 durch W. Osmond und geht auf einen Entwurf des Architekten Owen Browne Carter (1806-1859) zurück.

Direkt gegenüber in der Minster Street, weitere Fachwerkbauten.

Historisches Gebäude mit Ziermauerwerk in der New Street 51. Ehemaliger Sitz des Literary and Scientific Institure.

Historische Fachwerkbauten in der New Street.

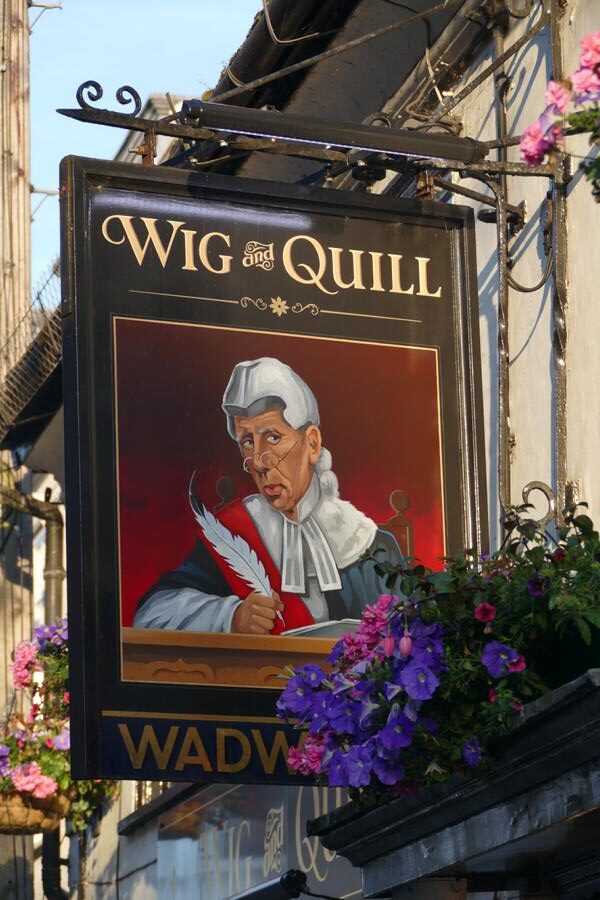

Aushängeschild und Werbeschild vom Restaurant „Wig and Quill“.

Auf der Fahrt nach Wells ein Haus aus Backsteinen und Feuersteinen in Streifen.

Landstraße Richtung Wells mit den typischen Hecken bis an den Straßenrand und die rechteckig ausgeschnittenen Bäume.

Typische Mauern aus Natursteinen am Rand der Straße, dahinter ältere Häuser mit den typisch englischen Schornsteinen.

Historisches Gebäude der Salvation Army, der Heilsarmee.

Shepton Mallet, kurz vor Wells. Hier steht das historische Gebäude der 1864 gegründeten Anglo-Bavarian Brewery. Sie war die erste Lagerbierbrauerei in Vereinigten Königreich. 1920 geschlossen ist sie heute der Sitz der Anglo Trading Estage.

Landschaft kurz vor Wells mit Feldern und kleinen Orten.

Blick auf den Glastonbury Tor. „Tor“ ist ein keltisches Wort für „konischen Hügel“. Er befindet sich in der Nähe des Ortes Glastonbury. Hier siedelten zeitweise Kelten. Aufgrund seiner strategischen Lage besetzten auch die römer den Hügel. Auf der Spitze steht der restaurierte Turm der Kirche St. Michael’s aus dem 14. Jahrhundert.

-

Wells: Seit römischer Zeit gab es hier eine Siedlung, da es hier viele Quellen gab. Während der angelsächsischen Zeit wurde hier 704 ein Gotteshaus begründet. Wells wurde eine bedeutendere Stadt im Königreich Wessex. 909 wurde Wells Sitz eines neuen Bistums, was aber in der Zukunft durch Verlegung des Bischofssitzes nach Bath zu Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Mönchen nach sich zog. 1245 erhielt der Kirchenbezirk den Namen Bistum Bath und Wells. Im Laufe der Geschichte räumten Bischöfe den Bürgern Befreiung von gewissen Zollabgaben ein oder gaben ihnen das Recht auf eine eigene Justiz. Diese Privilegien wurden von verschiedenen Königen bestätigt. Schließlich erhielt Wells von Königin Elisabeth I. eine Inkorporationsurkunde, welche die Stadt von der bischöflichen Kontrolle befreite. Wells ist mit rund 10.000 Einwohnern nach der City of London die zweitkleinste Kathedralstadt Englands.

Stadtplan: Im Norden der Stadt das große Gelände der Kathedrale mit Kreuzgang und Chapter House. Über die St. Andrews Street führt das Chain Gate mit dem Durchgang zum Vicar’s Close, mit den zwei parallel verlaufenden Häuserzeilen. Südlich und östlich der Kathedrale der Bischofspalast mit seinem großen Garten.

Informationstafel zur Geschichte der Stadt.Historische Häuser in der St. Thomas Street, die zur Kathedrale führt, deren Türme im Hintergrund zu sehen sind.

Giebel eines Hauses mit einer Krone zum diamantenen Thron-Jubiläum von Königin Elisabeth II. 2012.

Türklopfer

Blick in den Innenraum eines Restaurants bzw. Pubs.Kathedrale oder St. Andrews Cathedral:

Die St. Andrew Street führt von Norden auf das Chain Gate zu. Links liegt das achteckige, zweigeschossige Kapitelhaus bzw. Chapter House. Anders als in Salisbury hat es keinen Zugang zum Kreuzgang, der auf der Südseite der Kathedrale liegt. Sein Zugang geht direkt in der östlichen Chor der Kathedrale, den man im Hintergrund sehen kann.

Das Chain Gate wurde 1460 unter Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) erbaut, um die Kathedrale mit dem Vicar’s Close zu verbinden. So konnten die Chorherren und Chorsänger das Kapitelhaus betreten, ohne sich schlechtem Wetter auszusetzen oder sich der Öffentlichkeitz zu zeigen. Die untere Ebene besteht aus einem Wagentor, das auf beiden Seiten von Fußgängertoren flankiert wird. Oben eine zinnenbekrönte Brüstung.

Haus mit gotischem Erker, direkt vor dem Chain Gate.

Torhaus mit Durchgang zum Vicar’s Close.

Informationstafel.

Das Vicar’s Close wurde vor über 650 Jahren erbaut, um die professionellen, erwachsenen Sänger des Domchors zu beherbergen. Es ist das vollständigste Beispiel einer mittelalterlichen Straße im Vereinigten Königreich und verkörpert ein international bekanntes musikalisches Erbe. Damals wie heute bildete die Musik einen wichtigen Teil des Gottesdienstes, und vielbeschäftigte Kanoniker ernannten Stellvertreter oder Vikare, die in ihrem Namen Gesangsaufgaben übernahmen. Im Jahr 1348 formte Bischof Ralph von Shrewsbury die Pfarrer zu einem Kollegium, baute einen Saal, in dem sie ihre Geschäfte erledigen und gemeinsam essen konnten, und stellte jedem von ihnen ein Haus zur Verfügung. Ursprünglich gab es 42 kleine Häuser, die ein Viereck bildeten, mit einer Kapelle für die Pfarrer am anderen Ende. Im 15. Jahrhundert wurde das Chain Gate gebaut, um die Pfarrhalle mit der Kathedrale zu verbinden, und gleichzeitig wurden Gärten angelegt. Nach den religiösen Umwälzungen im 16. Jahrhundert wurde die Zahl der Kanoniker und Sänger reduziert und sie durften heiraten, so dass die Häuser zu größeren Wohnhäusern zusammengelegt wurden und Vicars Clos sein heutiges Aussehen erhielt.

Blick in die verschiedenen Gewölbe des Chain Gate.

Treppe zum im 1. Stock liegenden Speisesaal.

Blick in den Hof mit ursprünglich 42 kleinen Häusern. Vor den Häusern kleine Gärten.

Das Chain Gate vom Vicar’s Close aus gesehen, mit dem im Obergeschoss liegenden, über die ganze Breite gehenden Speisesaal.

Blick auf die westliche Reihe aus Häusern mit ihren vorgelagerten Gärten.

Details einiger Häuser.

Wappen als Relief am Schornstein.Bank aus Holz, Tisch und Blumen in einem Garten.

Die östliche Seite von Vicar’s Close.

Torbogen aus Stein vor einem der Häuser.

An Ende von Vicar’s Close die kleine gotische Kapelle.

Eingang zur Kapelle. Die Tür aus Holz zeigt mehrere geschnitzte Wappen.

Das Haus neben der Kapelle mit Wappen als Flachreliefs an der Fassade.

Blick zurück Richtung Kathedrale und dem Chain Gate.Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium trichomanes) im Mauerwerk und eine grüne Stinkwanze auf einem der Streifenfarne.

Wells Cathedral Music School auf der Nordseite der Kathedrale, gleich neben dem Chain Gate und Vicar’s Close.

Fassade des Dombüros, der Cathedral Offices am Cathedral Green 7 A.

Am Ende des Cathedral Green eines der Tore zur Stadt. Über den Dächern der Turm der St. Cuthbert’s Kirche.Kathedrale oder St. Andrews Cathedral:

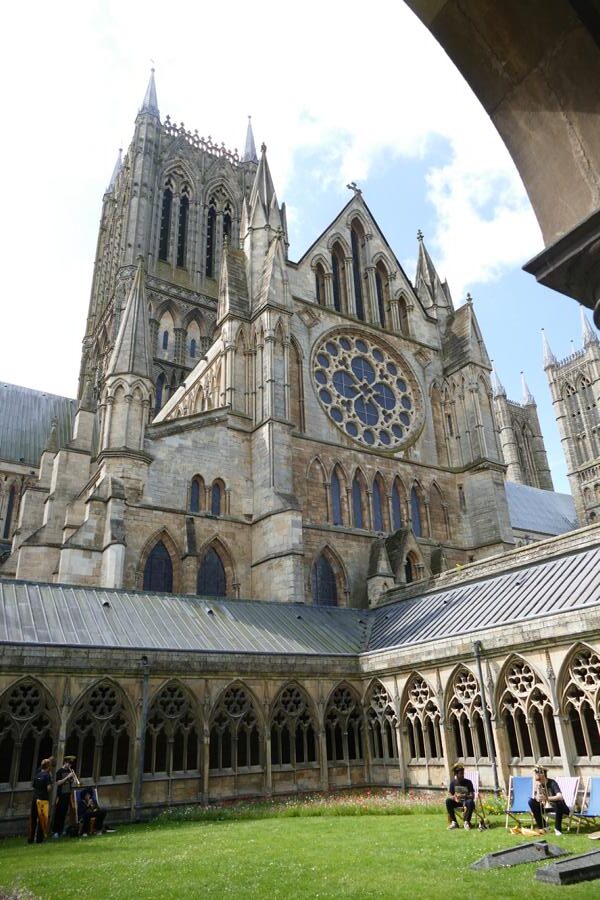

Die in den Jahren 1182-1260 erbaute Kathedrale, ist die Bischofskirche der Diözese Bath und Wells. Die Kathedrale verleiht Wells das Stadtrecht, da sich in England jede Siedlung, die eine Kathedrale besitzt, automatisch Stadt nennen darf.

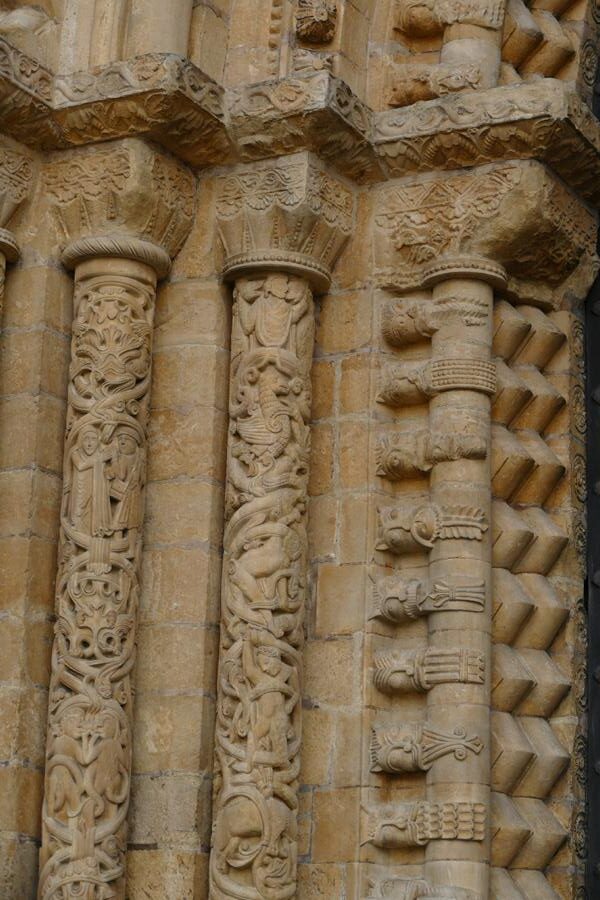

Gotische Baukunst begann mit dem Chorabschluss im Osten der Kathedrale von Canterbury (1175). Die spezifische englische Gotik setzt allerdings erst mit dem Neubau der Kathedrale von Wells 1180 ein, gefolgt von der in Lincoln 1192. Die Kathedrale von Wells wird erstmals vollständig mit Spitzbögen konstruiert und gilt als Hauptwerk der englischen Frühgotik. Es gab zwar einen romanischen Vorgängerbau, dessen Standort aber unbekannt ist.

Begonnen wurde beim Bau mit den drei Westjochen des dreischiffigen Chores, dann dem dreischiffigen Querhaus, der Vierung und dem östlichsten Joch des Langhauses. Unter Bischof Jocelin of Wells (-1242) wurde das Langhaus vollendet . Den Rang einer „Kathedrale“ erhielt Wells erst 1245. Der erste namentlich bekannte Architekt in Wells war Adam Lock (-1229). Sein Nachfolger wurde Thomas Norrey.

Grundriss: oben ist Osten mit dem Chor (Nr. 6) und dem Chapel House (Nr. 4). Querschiff (Nr. 3), unten Westen mit der Fassade (Nr. 1) und rechts davon der Kreuzgang.

Nordseite der Kathedrale.

Uhr: In Wells wurde, wie auch in anderen Kathedralen, eine Uhr installiert, deren erste Erwähnung aus dem Jahr 1392 stammt. Im Gegensatz zu den anderen Uhren ist sie jedoch immer noch vorhanden. Alles, was man heute sehen kann, sei es innerhalb oder außerhalb des Gebäudes, ist mittelalterlich. An der Außenwand des nördlichen Querschiffs, befinden sich ein Zifferblatt und zwei Ritter, die mit dem gleichen Mechanismus wie das Zifferblatt und die Figuren im Inneren funktionieren. Die Ritter schlagen mit ihren Hellebardenalle Viertelstünden auf zwei Glocken. In den Ecken des Zifferblattes sind die Evangelistensymbole angebracht.

Blick von Nordosten auf den nördlichen Turm der Westfassade.

Blick auf die Nordseite der Kathedrale mit dem nördlichen Portal.

Detail des Giebels vom Nordportal mit einigen wenigen Flachreliefs.

Blick auf die Vierung mit dem Turm und dem nörlichen Querschiff.

Vierungsturm. Ursprünglich war für die Kathedrale von Wells kein Vierungsturm vorgesehen. Dieser wurde erst zwischen 1315 und 1322 unter Bischof John Drokensford vom Baumeister Thomas of Witney (1292-1342) errichtet. Nach dem Vorbild von Salisbury hatte er ursprünglich einen hohen Helm, der jedoch 1439 einem Brand zum Opfer fiel und nicht erneuert wurde. Bald musste man feststellen, dass die Masse des Turms zu einer Senkung des Bodens führte, und daher stabilisierende Maßnahmen notwendig wurden. Dies führte um 1338 zur Konstruktion der berühmten, innen liegenden Scherenbögen.

Der nördliche Turm der Westfassade, gesehen von Norden. Der Turm im Norden wurde unter Bischof Stafford erst 1407-1427 erbaut, also später als der südliche Turm, aber ebenfalls nach Plänen von William of Wynford (-1407).

Westfassade: Links im Hintergrund das Chain Gate, recht der Kreuzgang.

Die Westfassade aus grauem Sandstein wurde als letzter Teil des frühgotischen Neubaus zwischen 1220 und 1240 in ihren unteren Teilen errichtet. Sie ist 49 m breit und betont, ähnlich die die Kathedrale in Salisbury, die Waagerechte. Sie hat zwei niedrige, wie abgeschnitten wirkende Türme und sehr kleine Portale in einem sehr hohen Gebäudesockel. Die Strebepfeiler zeigen in zwei übereinander liegenden Geschossen mit Nischen zahlreiche Plastiken. Dieses Hauptgeschoss wirkt wie ein Altarretabel und präsentiert, wie auch in Salisbury, die englische Vorliebe für solche mit Plastiken geschmückte Fassaden. Hier werden insgesamt 176 Figuren gezeigt. Im Original erhalten sind 127 Plastiken, allerdings fehlen die Bemalungen und die Vergoldungen. In der Literatur wird teilweise auch von 400 Plastiken gesprochen, je nachdem ab welcher Größe man sie mitgezählt hat. Aus der Zeit des Bildersturms in der Reformationszeit, sind noch Spuren von Kugeln erhalten. Insgesamt wurde an der Vollendung der Fassade mit ihrem Skulpturenprogramm bis weit in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts hinein gearbeitet. Danach entschloss sich das Kapitel, es den Vorbildern von Westminster in London, Salisbury und Lincoln gleichzutun und ein Kapitelhaus zu errichten. Anders als auf dem Festland, stehen die Türme seitlich neben dem Langhaus und nicht vor den Seitenschiffen. Man vermutet, daß sie unvollendet blieben und man sich im Laufe der Bau8arbeiten für den Vierungsturm entschlossen hat.

Bereich über dem kleinen Hauptportal.

Ganz oben im stufenförmigen Giebel über dem Hauptportal, zwischen 3 Seraphimen (Engel mit 6 Flügeln), der thronende Christus über stark beschädigten Plastiken der 12 Apostel.

Der untere Bereich des Turms im Norden, 1407-1427 erbaut. Weitere Details bis zur Spitze des Turmes.

Der untere Bereich des Turms im Süden. Weitere Details bis zur Spitze des Turms. Das Obergeschoss des Südturms wurde zwischen 1367 und 1386 unter Leitung des Architekten William of Wynford (-1405) gebaut. Dieser war einer der führenden Architekten seiner Zeit und hat auch in Windsor, an der Kathedrale in Winchester und am New College in Oxford mitgewirkt.

Die Kathedrale von Südwesten. Im Süden schließt sich der Kreuzgang an.

In der Nähe des südlichen Endes des Kreuzganges ein Turm mit Durchgang in die Stadt.

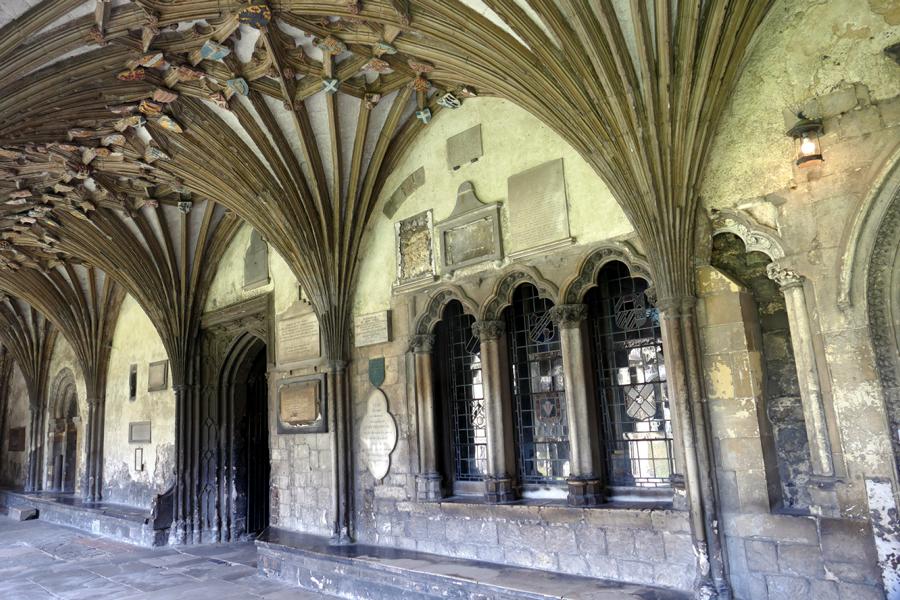

Kreuzgang: Man betritt heute die Kathedrale durch den Kreuzgang. Errichtet in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der Hof ist 55 x 38 m groß. Die Flügel des Kreuzganges sind sehr einheitlich gestaltet, sowohl an den Gewölben, als auch an den Arkaden.

Westlicher Flügel des Kreuzganges und Detail des Gewölbes.

Südlicher Flügel des Kreuzganges mit einer Kunstausstellung.

Detail des Gewölbes.

Blick über den Hof des Kreuzganges, mit einigen Gräbern, auf die Vierung mit Vierungsturm.

Östlicher Flügel des Kreuzganges. Am Ende die Tür zur Bibliothek.

Detail der Kapitelle neben der Tür.Der Hof des Kreuzganges mit Gräbern. Blick auf das Langhaus, das südliche Querschiff und die Vierung mit ihrem Turm.

Blick über die Gräber zu einem alten Baum in der Mitte des Hofes und zwei Flügel des Kreuzganges.

Der östliche Flügel des Kreuzganges mit der darüber liegenden Bibliothek und einige Grabsteine von hinten.

Blick vom Hof auf den südlichen Turm der Kathedrale. Hier sieht man gut, daß die Türme neben dem Langhaus stehen.

Detail des Turmes von Südosten. Hier haben sich keine Plastiken erhalten.Blick auf den Vierungsturm.

Einige eingezäunte Gräber vor dem östlichen Arm des Kreuzganges.

Bibliothek der Kathedrale bzw. Klosterbibliothek. Blick in die Bibliothek, die über dem östlichen Flügel des Kreuzganges liegt. Sie wurde kurz nach 1424 erbaut. Bevor es die Bibliothek gab, bewahrten die Kanoniker ihre Bücher in einem Lager im nörlichen Querschiff auf. Ab 1400 wurden die Bücher in der Schatzkammer bzw. in der Krypta unter dem Kapitelsaal aufbewahrt.

Informationsblätter zu der Bibliothek.

Hinter einem Gitter aus Metall, befindet sich der ältere Teil der Bibliothek. Zahlreiche Bücher sind mit Ketten am Regal befestigt.

Historische Drucke:

Brain Walton: Biblia Sacra Polyglotta, 1657. Titelblatt und eine weitere Seite. Brian Walton war ein Bischof aus Chester. Es ist die polyglotte Bibel mit den meisten Sprachen (insgesamt 9). Sie enthält neben Hebräisch, Griechisch, Latein, die Sprache der Chaldäer, Syrisch, Persisch und Äthiopisch.

Informationsblatt zu dem Druck.

Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Therrarum, 1616. Der erste moderne Atlas der Welt. Es wurde ursprünglich im Jahr 1570 veröffentlicht und enthielt 53 Kartenblätter. Es wird oft als das erste Buch bezeichnet, das mit Kupferstichen hergestellt wurde. Bei unserem Exemplar handelt es sich um die englische Übersetzung von 1606, die auf der größeren lateinischen Ausgabe von 1603 basiert, die 161 Karten enthielt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war es das höchste jemals in Großbritannien produzierte Buch. Sein Verfasser Abraham Oetel (1527-1598), bekannt als Ortelius, wurde in Antwerpen als Sohn einer flämischen Unternehmerfamilie geboren. Aus geschäftlichen Gründen reiste er ziemlich viel durch Europa. Es war das Reisen mit Mercator, das ihn dazu veranlasste, wissenschaftlicher Geograph zu werden und sich mit der Arbeit an einem Atlas zu befassen. 1575 wurde er zum Königlichen Kosmographen Philipps II. ernannt. von Spanien.

Bildnis des Autoren auf der Rückseite des Titelblatts.

Weltkarte

Westlicher Flügel des Kreuzganges mit der Tür zur Kirche.

Inneres der Kathedrale:

Vom Kreuzgang kommt man durch einen schmalen Gang und betritt die Kathedrale direkt hinter der Westfassade.

Gewölbe über dem schmalen Gang.

Blick von Westen durch das südliche Seitenschiff.

Blick in das 113 m lange Langhaus. Die spitzbogigen Arkaden stehen auf reich gegliederten Pfeilern, mit 24 vorgelagerten Diensten, die die Pfeiler recht massiv erscheinen lässt. Darüber das Triforium und ganz oben der Lichtgaden oder Obergaden mit einem Laufgang. Dadurch dass die Gewölbedienste erst oberhalb der Bögen des Triforiums ansetzen, gibt es eine recht starke Horizontalwirkung. Im Hintergrund die berühmten Scherenbögen in der westlichen Vierung.

Blick in das Kreuzrippengewölbe.

Details von skulptierten Köpfen und Kapitellen mit Tieren und Blättern im Langhaus.

Vor der westlichen Vierung steht ein Altar. Hinter den Scherenbögen in der westlichen Vierung die Orgel. Der Druck des nachträglich erbauten Turmes über der westlichen Vierung, machte stabilisierende Maßnahmen notwendig.

Dies führte um 1338 zur Konstruktion der berühmten Scherenbögen, die allgemein dem Baumeister William Joy (1310-1348), der seit 1329 in Wells tätig war, zugeschrieben werden. Da die Quellenlage nicht eindeutig ist, gibt es auch Informationen, die den Bau der Scherenbögen für die Jahre 1354-1356 datieren, was Joy als Architekten ausschließen würde. Diese Scherenbögen sind einzigartig in der Geschichte der Architektur.

Im oberen Bogen ist ein Kruzifix mit Maria und Johannes angebracht.

Blick durch das Langhaus Richtung Westen. Kurz vor der Vierung sind links und rechts kleine Kapellen eingebaut. Hier wurden Messen für die Toten gelesen, die als wohlhabende Gläubiger den Bau der Kapellen finanziert hatten.

Kleine Kapelle für Bischof Nicholas Bubwith, auf der Nordseite kurz vor der Vierung.

Informationstafel und in dler kapelle eine bemalte Statue der Madonna mit Kind aus Holz.

Informationstafel zu der Kapelle auf der Südseite kurz vor der Vierung. Der auf der Informationstafel erwähnte St. Edmund Rich ist der Erzbischof von Canterbury – Edmundus Abingdonensis (ca. 1180-1240).

Kapelle für Hugh Sugar. Er war ein wohlhabender und mächtiger Diener der Kirche, sowohl Schatzmeister von Wells als auch Generalvikar mehrerer Bischöfe, der mit dem Vertreter des Bischofs und mit seiner Autorität handelte. Er starb 1498 und die Kapelle entstand kurz danach. Bereits 1547 wurden durch einen Parlamentsbeschluss unter dem protestantischen Regime von König Edward VI. diese Kapellen abgeschafft.

Die Kapelle aus Sandstein wurde im spätgotischen Flamboyant-Stil erbaut. Oben halten Engel Wappenschilde.

Die Kapelle steht zwischen zwei Säulen des Langhauses und grenzt damit direkt an die Kapitelle der Säulen.

Die Decke der Kapelle bildet ein Fächergewölbe.

Blick in das Gewölbe der westlichen Vierung.

Über dem Eingang zur Chor in der Vierung, steht seit etwas 1335 eine Orgel. Laut Kirchenführer wurde die Orgel 1857 von Henry Willis erbaut und seitdem umgebaut und erweitert, zuletzt 1973/74. Nach anderen Informationen stammt die Orgel aus den Jahren 1909/1910 von den Orgelbauern Harrison & Harrison. Das Orgelgehäuse stammt aus dem Jahr 1974.

Unter der Orgel befindet sich eine Wand aus Sandstein mit gotischen Bögen, in denen sich der Durchgang in den Chor befindet.

Südliches Querschiff mit einigen Grabmälern und dem Taufbecken

Informationstafel zum Taufbecken. Die Trommel des Taufbeckens stammt aus der späten angelsächsischen Zeit und befand sich ursprünglich in der angelsächsischen Kathedrale, die vor dem heutigen Gebäude errichtet wurde. Es wurde im Laufe der Jahre stark verändert und verfügte über Figuren und andere dekorative Elemente, die heute nicht mehr existieren. Als das Taufbecken in das heutige Gebäude eingefügt wurde, hat man die glatten Bögen rundherum so geändert, dass sie nun jeweils spitz zulaufen. Man wollte, daß das Taufbecken an seinem neuen Standort zu der Umgebung mit ebenfalls spitz zulaufenden Bögen passte. Der Deckel stammt aus der Zeit um 1635.

Reste eines gotischen Grabmals.

Daneben das gotische Grabmal von William March oder William de Marchia (-1302), Bischof von Bath und Wells, aus dem Jahr 1302.

St. Martin Kapelle im südlichen Querschiff. Sie dient als Denkmal für die Männer von Somerset, die im 1. Weltkrieg gefallen sind. Farbiger neugotischer Altar und Ausstellungsvitrinen mit Listen der Gefallenen und Kränzen aus remembrance poppies, den roten Mohnblüten.

Gotisches Grabmal von William Byconyll (-1448).

Nördliches Querschiff von der Vierung aus gesehen.

Detail des nörlichen Scherenbogens und des Unterbaus der Orgel in der Vierung.

Informationstafel zur astronomischen Uhr.

Astronomische Uhr: Im nördlichen Querschiff befindet sich seit dem späten 14. Jahrhundert das Innere der bedeutenden astronomischen Uhr, die wir bereits auf der Außenseite der Kathedrale gesehen haben. Das originale Uhrwerk ist zwischen 1386 und 1392 entstanden. Angefertigt wurde die Uhr warscheinlich von den Holländern Johannes und Williemus Vrieman sowie von Johannes Lietuy aus Delft. Nach anderen Quellen stammt sie aus der Zeit um 1325 und wurde vermutlich von Peter Lightfoot, einem Mönch aus Glastonbury angefertigt. Der Auftrag für eine Uhr, ursprünglich für die Kathedrale in Salisbury, stammte von König Edward III. (1312-1377) und dem Bischof von Salisbury. Das originale Uhrwerk wurde schließlich 1871 dem Science Museum in London übergeben, wo es bis heute funktioniert.

Das Ziffernblatt zeigt im äußere Kreis ist eine 24-Stunden-Uhr mit 12 Uhr Mittag oben und 12 Uhr Mitternacht unten. Der zweite Kreis markiert die Minuten jeder Stunde mit einem kleinen goldenen Stern und das dritte innere Zifferblatt markiert die Tage des Monats. Wenn die Uhr jede Viertelstunde schlägt, bekämpfen sich Ritter auf Pferden oberhalb der Uhr. Es ist die zweitälteste erhaltene Uhr der Welt und die älteste in England.

Rechts oberhalb der Uhr sitzt Jack Blandifers. Er ist der Quarter Jack, der alle Viertelstunde zwei Glocken mit Hämmern und zwei mit seinen Absätzen schlägt.

Grabmäler in nördlichen Querschiff:

Grabmal von Bischof Cornish von 1513 mit Flachreliefs von Wappen.

Grabmal aus Alabaster von Bischof John Still (ca. 1543–1607/08). Bischof von Bath und Wells, sowie Rektor von zwei Colleges in Cambridge. Es wurde im 19. Jahrhundert neu bemalt.

Gramal von Bischof Richard Kidder (ca. 1633-1703). Er starb im Bischofspalast in Wells beim Großen Sturm 1703, als der Schornstein auf sein Bett fiel. Die weibliche Plastik auf seinem Grabmal ist seine Tochter.

Detail einer Konsole mit der Darstellung einer Eidechse.

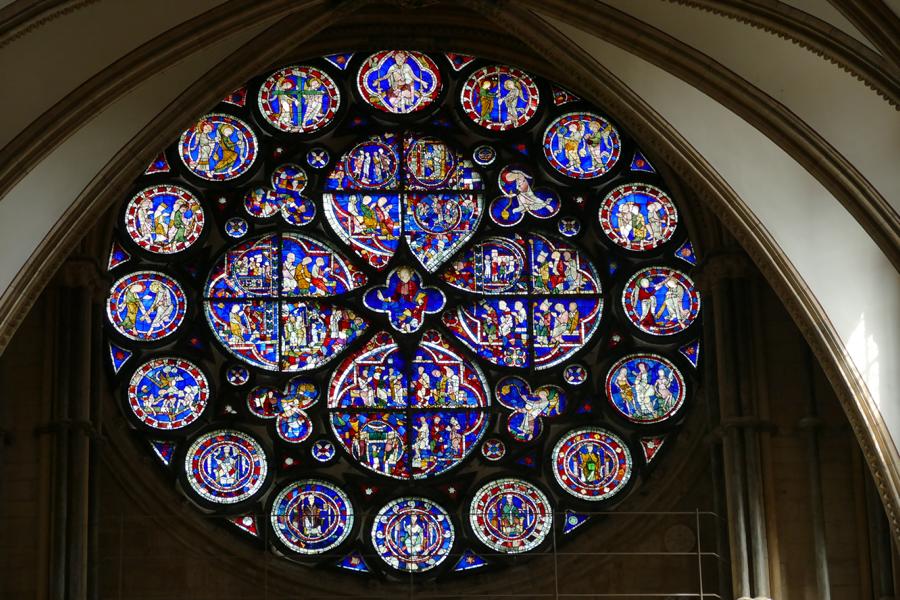

Informationstafel zum Chor und dem Glasfenster mit der Wurzel Jesse

Glasfenster mit der Wurzel Jesse. Es ist eines der wertvollsten Beispiele für Glas aus dem 14. Jahrhundert in Europa. Jesse gilt als Vorfahre Jesu. In einer Prophezeiung wird ein Spross, der von der Seite Jesse kommt gesprochen, der sich zum Messias entwickeln wird, dem Auserwählten Gottes, den die Kirche als Jesus identifiziert. Jesse schläft unten am mittleren Fenster. Ein weißer Trieb kommt von seiner Seite und schlängelt sich um den Rest des Fensters herum, wobei er durch verschiedene andere Figuren hindurchgeht, die angeblich Vorfahren Jesu sind. Über Jesse sieht man Maria mit Jesus als Kleinkind, darüber Jesus auf einem grünen Kreuz.

Chor: Der Chor ist das Herz der Kathedrale. Alle Gottesdienste im Mittelalter wurden hier abgehalten, dem Ritus folgend 8 Gottesdienste pro Tag. Auch heute noch wird an den meisten Tagen im Chor ein abendlicher Gottesdienst abgehalten mit Chorgesang und Orgelmusik. Der Chor hat sechs Joche und ein eigenes Querschiff. Dadurch ist der gesamte Chor ungefähr so groß wie das Langhaus mit dem westlichen Querschiff. Die Existenz von zwei Querschiffen ist ein Kennzeichen englischer Kirchenbauten. Der Chor wurde als erstes errichtet, und wurde wahrscheinlich vor 1200 bereits genutzt. Zwischen 1320 und 1340 wurde er dann nach Osten erweitert, um sich der bestehenden Marienkapelle anzuschließen. Der unterschiedliche Baustil der drei östlichen Joche jenseits von Kanzel und Bischofsthron markiert diese Erweiterung deutlich.

Blick über das Chorgestühl Richtung Osten.

Gewölbe des Chors.

Die östliche Wand mit farbigen Glasfenstern und Statuen in Nischen, als Abschluss des Chores vor dem östlichen Querschiff und dem Retroquire oder Hinterchor, dem Raum hinter dem Hochaltar.

Blick über das Chorgestühl zum Hauptaltar und dem dahinter liegenden Hinterchor und der Marienkapelle. Die steinernen Überdachungen des Chorgestühls wurden erst 1848 hinzugefügt, nachdem die im 16. Jahrhundert errichteten Holzgalerien für die Familien des Klerus abgerissen worden waren.

Blick durch den Chor zurück zur Orgel und dem Chorgestühl. Auch hier wieder die steinernen, später hinzugefügten steinernen Überdachungen. Links der Thron des Bischofs, rechts die Kanzel.

Der Thron des Bischofs, an der Rückwand mit Stickereien verziert. Engel halten Wappenschilde und der heilige Andreas mit seinem Kreuz.

Blick auf das Chorgestühl und die farbenprächtigen Stickereien, die Mitte des 20. Jahrhunderts von der Handarbeiterzunft angefertigt wurden.

An einer Wand einige erhaltene Miserikordien oder Misericordien. Es sind kleine Stützbretter im Chorgestühl. Hier konnten sich die Geistlichen bei langen Gottesdiensten abstützen, wenn sie langen stehen mussten. Insgesamt haben sich in Wells 65 solcher Schnitzereien erhalten. Sie gehören zu den schönsten in England. Jedes wurde aus einem einzigen Stück Eiche geschnitzt und besteht aus einem Menschen, einem Tier oder einer fantastischen Figur, die zwischen zwei Blättern aus Blättern dargestellt ist.

Blick in das südliche Seitenschiff des Chores. Die Seitenschiffe des Chores führen als Prozessionswege zum Hinterchor und der Marienkapelle. Aus der alten Kathedrale wurden auch die Gebeine von sieben sächsischen Bischöfen mitgebracht, deren Gräber aus der Zeit um 1200 stammen und die Nord- und Südchorschiffe säumen.

Informationstafel. Die Bildnisse über den Gräbern wurden um 1210 angefertigt, als der heutige Chor in Betrieb genommen wurde. Die Gebeine der Bischöfe wurden aus der alten Kathedrale ausgegraben und hierher umgebettet.

Grabmal für den Bischof von Bath und Wells John Harewell (- 1386).

Weiteres Grabmal eines Bischofs.

Grabmal von Bischof Lord Arthur Hervey von 1894. Seine Füße liegen auf einem Schneeleoparden, sein Wappentier.

Grabmal Thomas Beckington (ca. 1390-1465), Bischof von Bath und Wells und königlicher Sekretär unter Heinrich VI. Das Grabmal zeigt ihn oben als Statue

aus Alabaster, in seiner Kleidung als Bischof, farbig bemalt. Die untere Plastik zeigt ihn als verwesenden Leichnam, der die Vergänglichkeit symbolisieren soll, bekannt als Memento mori.

Blick in das südöstliche Querschiff mit der St. Katharinen-Kapelle: vorne das farbige Grabmal von John Drokensford oder Droxford, Bischof von Bath und Wells 1309-1329 und Schatzmeister von England.

Farbiges Glasfenster

Neugotischer Altar, daneben eine gotische Wandnische.

Blick vom südlichen Seitenschiff des Chores in den Hinterchor und die Marienkapelle. Der Retroquire wurde später im 14. Jahrhundert erbaut, um die Marienkapelle mit dem Quire zu verbinden, und sein Wald aus Säulen verbindet die Schiffe des Chores mit den Seitenkapellen, das östliche kleine Querschiff und die Marienkapelle am östlichen Ende.

Neugotischer Altar und farbiges Glasfenster am Ende des südlichen Seitenschiffs des Chores.

Blick vom Hinterchor oder Retroquire zurück in den Chor. In der Mitte ein Lesepult oder Ambo aus Metall.

Marienkapelle oder Lady Chapel:

Die ursprüngliche Marienkapelle grenzte an den Kreuzgang. Sie wurden während der Reformation zerstört, aber seine Überreste sind noch immer im Camery Garden zu sehen. Die Verehrung der Jungfrau Maria nahm im 13. und 14. Jahrhundert zu. Aus diesem Grund wurde 1326 im Osten der Kathedrale eine neue achtseitige Kapelle fertiggestellt, die vom Hauptteil der Kathedrale getrennt war. Die Marienkapelle wurde wahrscheinlich von Thomas Witney (1292-1342) in den Jahren 1310–1319 entworfen und errichtet. Obwohl separat, war die neue Kapelle genau auf den Chor ausgerichtet, und kurz nach ihrer Fertigstellung wurde der Chor nach Osten erweitert und der Retroquire gebaut, um die beiden zu verbinden. Die moderne Statue von Maria mit dem Jesuskind stammt von Arthur George Walker (1861-1939).

Die Glasfenster in der Marienkapelle enthalten noch teilweise die Originale von 1320–1326. Der große Rest der Glasfenster ist ein Mosaik aus Fragmenten, die gerettet wurden, als die Fenster während des Bürgerkriegs (1642–1647) und der Monmouth-Rebellion (1685) zerstört wurden.

Details der Glasfenster.

Details der mit Fliesen belegten Fußböden.

Blick in das östliche Ende des nördlichen Seitenschiffs des Chors. Es wird durch ein kunstvoll geschmiedetes Gitter von 1450 abgeteilt.

Detail des schmiedeeisernen Gitters. Es zeigt die Verkündigung und die Anbetung der heiligen drei Könige.

Altar und farbiges Glasfenster am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffs des Chors.

Grabmal von Ralph of Shrewsbury (-1363), Bischof von Bath und Wells und 1328-1329 Kanzler der Universität Oxford.

Corpus Christi Kapelle im nordöstlichen Querschiff: die Kapelle ist abgeteilt durch Bögen aus Holz. Gleich dahinter das gotische Grabmal von Dekan Godelee von 1333.

Detail der geschnitzen Bögen aus Holz.

Farbiges Glasfenster mit Heiligen und Wappen aus dem 19. Jahrhundert.

In der Ecke rechts das Grabmal von Bischof Creyghton aus Alabaster aus dem Jahr 1672. Links daneben das gotische Grabmal von John Milton von 1337.

An der Wand ein bemaltes Flachrelief mit der Himmelfahrt.

Seitenbank aus Stein mit bestickten Kissen.

Davor noch mittelalterliche, gemusterte Fliesen auf dem Boden.

Von kleinen Säulen mit Kapitellen flankierte Tür mit gotischem Bogen darüber.

Geklöppelte Spitze für einen Altar mit floralen Motiven und Heiligen in einer Ausstellungsvitrine.

Decke über einem Grabmal mit aufwändigem, farbigen Gewölbe.

Konsole mit der Darstellung eines Mönchs im Kampf mit einer Echse.

Steile Treppe, die zum Chapter House oder Kapitelsaal führt. Eine schmale Tür vom nördlichen Querschiff führt zu den breiten, geschwungenen Stufen in den ersten Stock.

Der zusätzliche Flur weiter oben, führt zum Chain Gate mit der Brücke hinüber zum Vicar’s Close und wurde im 15. Jahrhundert hinzugefügt.

Informationstafeln.

Blick von außen durch ein gotisches Fenster in den Kapitelsaal. Der Bau des Kapitelsaals, der 1306 fertiggestellt wurde, war das Ergebnis der Wiederherstellung von Wells in den Status einer Kathedrale. Hier wurden vom Kapitel die Geschäfte und Entscheidungen des Klosters besprochen.

Der Kapitelsaal ist als erstes Stockwerk auf einem Untergeschoss errichtet. Der Unterbau diente als „Tresorraum“ der Kathedrale und wurde lange vor Beginn des Kapitelsaals darüber fertiggestellt.

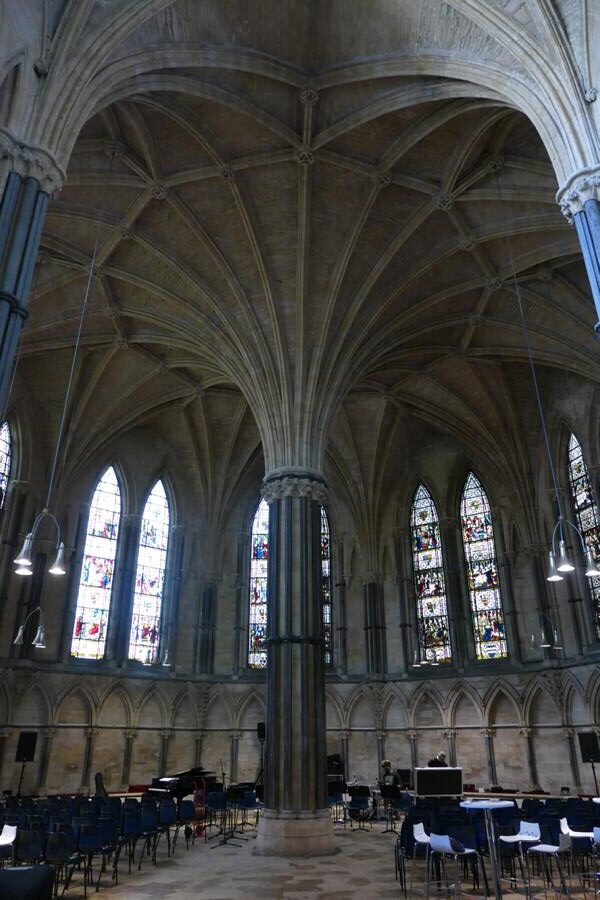

Der Kapitelsaal ist achteckig und das gewölbte Dach hat 32 Rippen, die von einer zentralen Säule getragen werden, sodass es einem aus dem Boden aufsteigenden Fontäne ähnelt. Die riesigen Fenster verloren den größten Teil ihrer ursprünglichen Verglasung mit Szenen aus der Bibel, als sie 1634 wahrscheinlich von Cromwell’s Soldaten zerschlagen wurden.

An den Wänden entlang die Sitzbänke der Kanoniker. Dem Eingang gegenüber der Sitz des Bischofs mit dem Wappen von König Jakob I. darüber.

Über den Sitzen jeweils Messingschilder mit einem Namen oder einer Funktion. Die Plastiken von Köpfen zwischen dem gotischen Bögen reichem vom König bis zum Bauern und sind alle individuell gestaltet.

Blick zurück in den kleinen Vorraum des Kapitelsaals.

Wieder zurück in der Kathedrale geht man im nördlichen Seitenschiff mit seinen Kapitellen und lebhaften kleinen Plastiken zurück zum Eingang.

Tür des Bischofs: Im Kreuzgang ein gotischer Spitzbogen mit einer Tür in den Garten und zum Übergang über den Burggraben, direkt zum Bischofspalast. Über der Tür eine Plastik des heiligen Andreas.

Von hier gelangt man auch auf den ehemaligen Friedhof, direkt neben dem Kreuzgang im Süden der Kathedrale. Informationstafel mit den hier aufgefundenen Grundmauern der Vorgängerbauten der Kathedrale. Links ganz dünn gezeichnet, die Südwand der heutigen Kathedrale. Rot im Süden liegend, mit der gleichen West-Ost-Ausrichtung, die spätmittelalterliche Kirche. Leicht schräg die frühmittelalterliche Kirche in schwarz und in grün Grundmauern der sächsichen Kirche.

Südseite der Kathedrale.

Fassade des südlichen Querschiffs.

Blick auf den Chor und das östliche kleine Querschiff. Im Garten eine Statue aus Metall von Jesus, der zur Kathedrale schaut.

Die Südseite des Hinterchors und der Marienkapelle.

Blick zum Vierungsturm und dem vor dem Chor liegenden alten Friedhof. In Hintergrund der östliche Flügel des Kreuzgangs mit der Tür des Bischofs.

Informationstafel zum St. Andrews-Brunnen. Diese Quelle entspringt in den Gärten des Bischofspalastes und stammt von unterirdischen Bächen aus den Mendip Hills.

Seit der Jungsteinzeit zog dieser nie versiegende Vorrat an Süßwasser Siedler an, und um 700 gründete König Ina von Wessex (- 726) eine Münsterkirche direkt südlich der heutigen Kathedrale. Sie war dem heiligen Andreas gewidmet, dem ersten Jünger von Jesus.

Üppige Vegetation rund um die Quelle.

Marktplatz von Wells mit Marktständen mit lokalen Produkten.

Hinter den Marktständen die Türme der Kathedrale und die Tore zum Geländer der Kathedrale und zum Bischofspalast.

Schaufenster eines Ladens mit thailändischem Kunstgewerbe, Statuen von Buddha, große blau-weiße Vasen.

Mittelalterlicher Brunnen aus Sandstein auf dem Marktplatz.

Blick auf die Südseite des Marktplatzes mit dem Rathaus, Touristeninformation und dem historischen Gebäude eines Restaurants.

Auf der Ostseite des Marktes, der Kathedrale und dem Bischofspalast zugewandt, 2 mittelalterliche Tore. Links Penniless Porch, rechts Bishop’s Eye.

Penniless Porch: Gotisches Tor zur Liberty of St. Andrew, dem Gelände der Kathedrale. Es wurde 1450 von Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) erbaut. Das dreistöckige Gebäude wurde aus Doulting-Quadersteinen errichtet. Oben am Dach Zinnen. An der Fassade Flachreliefs. Tiere halten ein Wappen, darüber ein Engel, kleine Fenster mit Maßwerk.

Bishop’s Eye: es wurde ebenfalls von Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) erbaut und ist das Eingangstor zum Bischofspalast und seinem Garten. Auch dieses Tor ist dreistöckig und aus Doulting-Quadersteinen errichtet. Die Tore aus Holz wurden im 18. Jahrhundert hinzugefügt. An der Vorderseite des Gebäudes, die zum Marktplatz zeigt, befinden sich mehrere stark beschädigte Statuen in Nischen und Wappen als Flachrelief.

Fischplatte aus dem Restaurant „Bishop’s Eye“.

Bischofspalast:

Landkarte des Bischofspalastes und seines Gartens. Ganz unten des Tor „Bishop’s Eye“. Um den Palast führt ein Burggraben. Eine Brücke führt zu einem weiteren Torhaus. Dem Palast ist ein Krocket-Rasen vorgelagert. Rechts davon eine Kapelle und daran anschließend die Ruinen der großen Halle, die um 1380 teilweise abgerissen wurde. Der Bischofspalast ist seit dem 13. Jahrhundert die Residenz der Bischöfe von Bath und Wells. Der Bau des Palastes wurde um 1210 von den Bischöfen Joceclin von Wells (-1242) und Reginald Fitz Jocelin (-1191) begonnen. Die Hauptarbeiten fielen aber in die Jahre um 1230.

Die Kapelle und die große Halle wurden zwischen 1275 und 1292 von Bischof Robert Burnell (ca. 1239-1292) hinzugefügt. Der Burggraben, die 5 m hohe, mit Zinnen bekrönte Umfassungsmauern und das Torhaus wurde erst im 14. Jahrhundert von Bischof Ralph von Shrewsbury (-1363) hinzugefügt. Er hatte ein gespanntes Verhältnis zu den Bürgern von Wells, wegen der von ihm erhobenen Steuern. Der Nordflügel, heute das Bischofshaus wurde im 15. Jahrhundert von Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) hinzugefügt und im 18. Jahrhundert und 1810 umgebaut von Bischof Richard Beadon (1737-1824). Ursprünglich war der Palast von einem Wildpark umgeben. Im 14. Jahrhundert wurden dann Bäche umgeleitet um den Burggraben zu füllen. In den 1820er Jahren wurden die Anlagen innerhalb der Mauern von Bischof George Henry Law (1761-1845) bepflanzt und als Park und Ziergarten angelegt

Bishop’s Eye vom Gelände des Bischofspalastes aus gesehen.

Detail eines Turms mit Zinnen und ein Wasserspeier.

Blick auf das dreistöckige Torhaus aus dem Jahr 1341 mit seiner Brücke über den Graben. Der Eingang war durch ein Tor, ein Fallgitter und eine Zugbrücke gesichert. Bis 1831 war die Zugbrücke noch in Betrieb.

Rechts vom Torhaus, ein runder Turm in der zinnenbekrönten Mauer. Blick von der Ecke Richtung Kathedrale.

Höckschwan mit Jungtieren. Die Höckerschwäne auf dem Burggraben wurden in früherer Zeit von der Tochter eines Bischofs darauf trainiert, Glocken zu läuten, indem sie an Fäden ziehen, um um Futter zu betteln. Bereits in den 1870er Jahren gab es diese Sitte.

Blick entlang der westlichen und südlichen Umfassungsmauer.

Torhaus als Hintergrund für Hochzeitsfotos.

Gleich links hinter dem Torhaus der Blick auf die Kathedrale und den vor dem Palast liegenden Krocket-Rasen.

Blick auf den Palast: links der Nordflügel (heute Bischofshaus), dann der Bischofspalast mit Eingangshalle und rechts die Kapelle.

Informationstafel

Rechts von der Kapelle steht die Ruine der gotischen „Großen Halle“. Sie ist heute eines der Kernstücke des Gartens. Sie wurde von Bischof Robert Burnell (ca. 1239-1292) als riesiger, prunkvoller Bankettsaal beauftragt. Er hatte die Hoffnung, Hier König Edward I. hier zu empfangen und zu bewirten. Burnell war Edwards Lieblingsfreund und auch sein Kanzler. An dieser Wand befand sich ein prächtiger Eingang für die Zeremonie der Ankunft des Königs. Über dem Durchgang kann man im Mauerwerk noch die Reste der zweistöckigen Veranda erkennen.

Bischof George Henry Law ließ sie Südmauer der verfallenen Halle abreißen und es wurde eine Rasenfläche mit zahlreichen Bäumen und Büschen angelegt. Auf dem Rasen steht die Plastik „The Pilgrim“, der Pilger, von David Backhouse, einem Künstler aus Somerset.

Ein Weg führt entlang der Umfassungsmauer.

Informationstafel.

Kleiner Rastplatz an der Mauer und einem Nebengebäude.

Alter Blauglockenbaum.

Giebel des Bischofspalasted mit Eingangshalle und Schmalseite der kleinen Kapelle, mit großem gotischen Fenster – vom Garten aus gesehen. Hier gibt es ein Kaffeehaus.

Von kleinen Hecken aus Eiben und Buchsbaum umgebene, geometrisch angelegte Blumenbeete auf der Rückseite des Bischofspalastes.

In der Mitte der sich kreuzenden Wege eine Schale mit Blumen aus Stein.

Die Nordostecke des Gartens mit Umfassungsmauer und einem Turm. Links ein Erker in der 1. Etage des Bischofspalastes.

In einer Ecke des Bischofspalastes im Nordosten die Plastik eine Kranichs. Ein Kunstwerk aus weißem Glas und Metall von Edgar Phillips (1970-).

Blick von der Mauer auf die Schmalseite der Kapelle, einen Flügel des Bischofspalastes und die davor liegenden Beete.

Blick auf die Mauer von einem der Türme.

Informationstafel.

Blick auf den östlichen Burggraben. Ganz hinten rechts der Übergang zum Arboretum und den äußeren Teilen des Gartens.

Unter der kleinen Brücke eine Kaskade, daneben einer der Türme der Mauer.

Höckerschwan.

Brücke aus Holz, die in die äußeren Gärten führt. Im Hintergrund die Kathedrale.

Blick von der Brücke auf die Kathedrale und die äußeren Gärten. In der Mitte das kleine steinerne Brunnenhaus „Well House“. Erbaut 1451 unter Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465). An den vier Zapfhähnen konnte die Bevölkerung von Wells frisches Wasser abfüllen, das über eine 255 Meter lange Messingleitung hergeleitet wurde. Oben auf dem Dach die Plastik eines Jagdhundes.

Blick auf den nordöstlichen Turm mit dem Weg, der in die äußeren Gärten führt,

unterhalb der Umfassungsmauer.

Blick auf die dem Burggraben zugewandte Fassade des Bischofshauses, des Nordflügels.

In Teilen des Gartens wird auch Gemüse und Obst angebaut. Es war für den bischöflichen Haushalt vorgesehen.

Blick über das Brunnenhaus und den Burggraben Richtung Kathedrale.

Blick über den Burggraben Richtung Nordflügel oder Bischofshaus.

Arkanthus oder Bärenklau.

Beet mit Gewöhnlichem Blutweiderich, Schmetterlingsflieder und Artischocke.

Blüte der Artischocke.

Blick über das gotische Brunnenhaus auf die Kathedrale von Südosten.

Fassade des Nordflügels. Davor die Plastik „The Weight of our Sins“ – „Das Gewicht unserer Sünden“, ein Kunstwerk von Josefina de Vasconcellos (1904-2005).

Brunnenhaus und Kunstwerk von Josefina de Vasconcellos.

Blick über Hortensien und den Burggraben auf die Kathedrale.

Inneres des Bischofpalastes:

Der Jocelin-Block, der älteste Teil des Palastes, ist zwei Stockwerke hoch. Im Erdgeschoss befinden sich zwei lange Räume, die als Eingangshalle und Untergeschoss bekannt sind. Die Eingangshalle selbst war wahrscheinlich in kleinere Räume unterteilt.

Informationstafel

Blick in die Eingangshalle mit ihrem Kreuzrippengewölbe und dem langen Tisch aus dem Refektorium.

Kamin aus dem 16. Jahrhundert – Tudorzeit, mit Flachreliefs und den Wappen von Bath und Wells. Vorher wurde der Raum mit Kohlebecken geheizt.

Stuhl mit hoher Lehne aus geschnitztem Holz. Das Polster ist bestickt mit Blüten und gotischen Spitzbögen.

Eingang mit Spitzbogen, flankiert von 2 kleinen Säulen, zum Großen Saal.

Informationstafel zum Großen Saal oder unterirdischen Gewölbe.

Großer Saal mit Kreuzrippengewölbe aus dem 13. Jahrhundert im Erdgeschoss, parallel zur Empfangshalle. Das Gewölbe ist aus Doulting-Stein, die Säulen aus blauem Lias-Stein. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Raum, der auch unterteilt wurde, als Weinlager, Speisekammer, Kohlen- und Holzkeller oder als Raum für das Personal genutzt.

Viktorianischer Kamin mit einer Mitra als Dekoration.

Informationstafel zur Treppe.

Steinerne Wendeltreppen führten im 13. Jahrhundert, jeweils am Ende der Eingangshalle in das Obergeschoss mit den wichtigeren, hochrangigeren Räumen. Heute führt eine Treppe aus Holz in die obere Etage. Sie wurde unter Bischof Manes Montague zwischen 1608 und 1616 eingebaut. Damals war sie bunt bemalt. Die Bemalung wurde allerdings in den 1970er Jahren entfernt.

Farbig sind heute nur noch die 4 grünen Drachen von Somerset, die das Wappen von Bath und Wells halten.

In der oberen Etage befinden sich historische Räume und eine Ausstellung zur Geschichte des Bischofspalastes und der Bischöfe von Bath und Wells.

Informationstafeln zum 13., 17. und 18. Jahrhundert.

Informationstafel

Getäfeltes Zimmer, ein ehemaliger privater Raum. Vom frühen 13. Jahrhundert bis zum 2. Weltkrieg, dienten die Räume in diesem Gebäude den Bischöfen als Wohnräume. Bischof Underhill zog während des 2. Weltkrieges in den Nordflügel – das sogenannte Bischofshaus, in dem seit Mitte des 15. Jahrhunderts die Dienstboten ihre Zimmer hatten. So konnten Schüler und Lehrer aus der St. Brandon’s Schule in Bristol sicher untergebracht werden. Nach dem Krieg wohnten die Bischöfe weiterhin im Nordflügel.

An der Wand ein Gemälde eines Bischofs mit einem kostbaren Umhang, einer Kasel, die in einer Vitrine daneben ausgestellt ist. Sie ist aus cremefarbenem Seidendamast und mit goldenen Fäden mit Sonnen bestickt.

Informationstafel zum Privileg der Bischöfe von Bath und Wells, den jeweiligen Herrscher bei seiner Krönung zu unterstützen. Dieses Privileg reicht über 9 Jahrhunderte zurück, bis in die Zeit von König Richard I.

Informationstafel mit einem Zeitstrang mit Fotos und Abbildungen von Krönungen.

Weitere prächtig bestickte Kaseln.

Informationstafel zum Bischofsstab.

Bischofsstab aus Silber, teilweise vergoldet und mit Elfenbein, verziert mit Bergkristall und Halbedelsteinen aus dem Jahr 1885. Insgesamt 210 cm lang. Auseinander geschraubt untergebracht in einer Kiste aus Eichenholz mit Stahlbeschlägen.

Mehrteiliger Spiegel, dessen Rahmen mit chinesischen Motiven verziert ist.

Informationstafel zum Konferenzraum. Auf einer Informationstafel sieht man historische Fotos von Schülern und Lehrern der St. Brandon’s Schule in Bristol, die während des 2. Weltkrieges hier untergebracht waren.

Zusammen mit den daneben liegenden Salon, bildete dieser Raum im 13. Jahrhundert die große Halle. An der Decke kann man den, von Bischof Richard Bagot bevorzugten, viktorianisch-italienisch-gotischen Stil bewundern.

Das Wappen von Bischof Bagot sieht man in den Ecken der Decke.

Kasel für Pfingsten: Die üppig bestickte und mit Applikationen versehene Kasel für den Pfingst-Gottesdiens, wurde von der Textil-Designerin Carolyn Partleton (1974-) entworfen und 2021-2022 in über 2000 Arbeitsstunden gefertigt.

Kasel für Ostern: Inspiriert vom Gemälde der Kreuzabnahme des Malers Peter Paul Rubens, wurde auch diese Kasel für den Oster-Gottesdienst von der Textil-Designerin Carolyn Partleton in der Zeit von 2022-2024 designet. Oberhalb diese Szene Engel und eine Taube.

Auf der Vorderseite der Kasel zeigt eine Straßenszene in Jerusalem, in der die Menschen ihren täglichen Geschäften nachgehen.

Informationstafel zu den Gärten hinter dem Bischofspalast.

Informationstafel zum Salon.

Salon: er war im 13. Jahrhundert Bestandteil der großen Halle. 1977 hat man hinter viktorianischen Bücherschränken zwei der ursprünglichen Fensteröffnungen entdeckt. In der linken Fensternische steht jetzt der originale Glastonbury-Stuhl.

Lange Galerie: im Mittelalter war die Galerie wahrscheinlich in 3 Räume zum Arbeiten und Erholen unterteilt. Während des Bürgerkriegs zwischen König und Parlament 1641 richteten die königlichen Truppen im Palast ihr Hauptquartier ein. Als die parlamentarischen Truppen in den Palast einmarschierten, wurden Porträts und eine Orgel gestohlen. Jahrzehntelang wurde der Palast vernachlässigt. Bis 1824 hat dann Bischof George Henry Law (1761-1845) den Palast in einen Wohnsitz im gregorianischen Stil umgewandelt und begann mit der Sammlung von Porträts bzw. Bildnissen. Da unter Bischof Richard Bagot eine Etage über der langen Galerie erbaut worden war, konnte der Architekt Benjamin Ferrey (1810-1880) die erste Etage renovieren. Die Fenster wurden vergrößert, Stuckdecken eingebaut und die von Bischof Richard Bagot bevorzugten Verzierungen im viktorianisch-italienisch-gotischen Stil durchgeführt werden.

Informationstafeln

Blick auf die Fensterseite der langen Galerie mit einem langen, eingedeckten Tisch vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Blick auf die Bildergalerie mit den chronologisch angeordneten Bildnissen von Bischöfen von Bath und Wells durch die Jahrhunderte.

Kapelle: von der Eingangshalle führt eine Tür in die einschiffige Kapelle, die der heiligen Dreifaltigkeit und dem heiligen Markus geweiht ist. Sie wurde unter Bischof Robert Burnell (ca. 1239-1292) im frühen englischen decorated-gothic-style erbaut. Die Fenster sind für das späte 13. Jahrhundert sehr groß, das Maßwerk ein Beispiel für die englische Frühgotik. Für das Gewölbe wurde der lokale Doulting-Stein verwendet.

Blick auf das Fenster im Osten und den Altar, sowie das Chorgestühl. Im 19. Jahrhundert wurde die vernachlässigte Kirche unter Bischof George Henry Law (1761-1845) restauriert und das vernagelte, große Fenster im Osten wieder hergestellt und mit Scherben von zerstörten Kirchenfenstern aus Rouen verziert.

Blick in das Gewölbe mit farbigen Schlusssteinen mit floralen Motiven.

Das Chorgestühl stammt von örtlichen Holzschnitzern aus dem frühen 20. Jahrhundert. An den Rückwänden gemalten Wappen.

Details der hinter dem Altar befindlichen gotischen Blendarkaden, die mit farbigen, gemalten Vierpässen verziert sind. Sie zeigen Szenen aus der Bibel.

Orgel.

Altes Haus direkt neben dem Chorabschluss der Kathedrale und dem Kapitelsaal in der St. Andrew Street. An der Fassade gotische Fenster mit Maßwerk und einige Wappen als Flachrelief. Im Garten ein Baum mit grün-weißen Blättern.

Fahrt nach Bath. An den Straßen dichte Hecken, die bis an die Fahrbahn reichen.

Typisch englische Reihenhäuser.

-

Bath: ca. 100.000 Einwohner zählende Großstadt im Südwesten Englands. Sie ist berühmt für ihre römischen Bäder. Ab 43 nach Christus haben die Römer die hier existierenden warmen Quellen für ihre Thermen verwendet. Diese einzigen heißen Quellen in England waren der Überlieferung nach schon zur Zeit der Kelten bekannt. Mit dem Abzug der Römer und dem schwindenden Einfluss des Römischen Reiches begann der Untergang der Badekultur und der Bäder, auch in Bath. Seit der Zeit von Elisabeth I. entwickelte sich Bath immer mehr zum Kurort der wohlhabenden Bevölkerung. Daher gibt es noch viele historische Gebäude, insbesondere aus der georgianischen Epoche. Der das Stadtbild prägende Georgian Style, ist der Sammelbegriff für die englischen Dekorationsstile von etwa 1714 bis 1837, während der Regierungszeit von George I. bis zum Ende der Ära George IV. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts lebten innerhalb der Stadtmauern rund 3000 Menschen. Innerhalb von nur einem Jahrhundert wuchs die Bevölkerungszahl des bedeutendsten britischen Thermalbades um mehr als das Zehnfache auf etwa 34.000. Der Architekt John Wood der Ältere (1704-1754) und sein Sohn John Wood der Jüngere (1728-1782) entwarfen ein großzügiges Stadtbild, das die mittelalterlichen Stadtmauern sprengte und keinem starren geometrischen Schema folgte. Die Gebäude dieser Zeit wurden aus dem in der Nachbarschaft abgebauten Bath Stone erbaut. Bath ist Universitätsstadt und von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft. Bath liegt am Fluss Avon, etwa 20 km südöstlich der Hafenstadt Bristol.

Stadtplan

Häuser mit mehrgeschossigen Erkern und den typischen Schornsteinen.

Sprossenfenster mit einem Gesims darüber.

Typisch englische Schornsteine.

Bathwick Street kurz vor einer Brücke über den Fluss Avon. Rechts und links auf beiden Seiten des Flusses, jeweils ein kleines Haus mit Säulen davor.

„The Curfew“ Schild mit Ritter von einem Pub.

Mehrgeschossige Häuserzeile an der London Road.

St. Swithin’s Church, eine historische Episkopalkirche an der London Road. Erbaut zwischen 1777 und 1797(nach anderen Quellen 1779-1790) von John Palmer. Rechts der oberhalb der Stadt gelegene Hedgemead Park.

The Paragon: Die Straße ist wahrscheinlich bereits römischen Ursprungs. Auf mittelalterlichen Karten gibt es sie ebenfalls. Sie liegt im Stadtteil Walcot und hat zahlreiche denkmalgeschützte Häuser im georgianischen Stil vom Architekten Thomas Warr Attwood (ca. 1733-1775). Sie flankieren die Straße wie eine hohe Wand.

Milsom Street

Historisches Haus in der Old Bond Street mit Laden „Sweet little things“, dessen Fassade mit rosafarbenen Blumen dekoriert ist..

St. Michael’s Church in der Broad Street, ganz in der Nähe des Flusses Avon. Die georgianische Kirche wurde 1835-1837 im neugotischen Stil vom Stadtarchitekten George Philipp Manners (1789-1866) erbaut. Sie war Ersatz für eine frühere Kirche. Der erste Vorgängerbau war im Mittelalter die erste Kirche, die außerhalb der Stadtmauern von Bath erbaut worden war und lag außerhalb des Northgate. Der nach Süden vorspringende Turm hat auf seiner Südseite ein hohes Dreifachfenster unter einem kleineren Rosettenfenster. Der Turm trägt eine verzierte achteckige offene Laterne und eine Turmspitze.

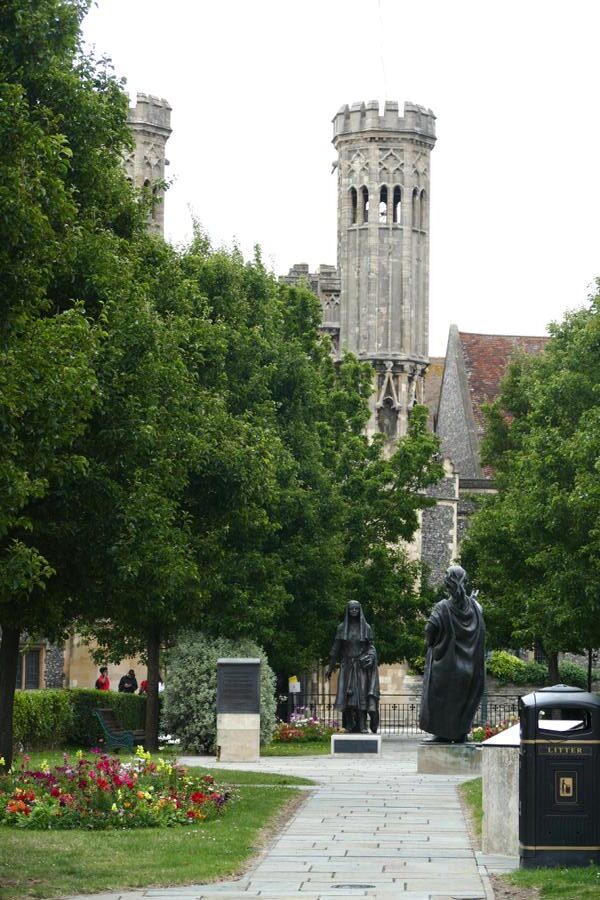

Stadtplan