Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Elsass 04.10-05.10.1995

-

Vogesen: Mittelgebirge in Ostfrankreich. Der Name stammt wahrscheinlich von dem ursprünglich keltischen, später auch römischen Berg- und Waldgott Vosegus.

Gehöft mit Wassermühle in den Vogesen.

Maikäfer mit Kutsche

Stausee in den Vogesen

Landschaft auf der Fahrt zum Grand Ballon bzw. zum Großen Belchen.

Grand Ballon oder Großer Belchen: höchster Berg der Vogesen mit 1424 m.

Informationstafel

Blick vom Berg -

Thann: französische Stadt in den Vorbergen der Vogesen gelegen. Thann war im Mittelalter ein Wallfahrtsort. Urkundlich erstmals 1290 erwähnt. 1360 erhielt es das Stadtrecht.

Theobalduskirche oder Münster zu Thann:

Im 13. Jahrhundert berühmter Wallfahrtsort, da hier eine Fingerreliquie des heiligen Theobald, dem umbrischen Bischof Ubaldus de Eugubio (ca. 1085-1160) aufbewahrt wird. An der Kirche wurde 2 Jahrhunderte lang gebaut. Baubeginn 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts mit dem südlichen Seitenschiff und dem unteren Teil der Westfassade. 1351 folgte dann der Chor und ein Teil des Turmes. Das Marientympanon über dem Westportal entstand um 1400. Erst ab 1490 kam der Bau unter der Leitung des Baumeisters Ruman Faesch bzw. Remigius Faesch (ca. 1450-1533) wieder in Gang. Das nördliche Seitenschiff (1492), das Mittelschiff (1495) und der 76 m hohe Turm (1516) wurde fertiggestellt. 1629-1631 wurde die Muttergotteskapelle angebaut. Von 1887-1895 erhielt das Münster Strebepfeilerfialen und bunte Ziegeldächer.

Blick auf das Münster von Südosten. Der Chor wird von einem steilen, bunt gemusterten Ziegeldach bekrönt. 15 m hohe Strebepfeiler, spätgotisches Maßwerk 1351-1423 erbaut. Unter dem Giebel, links vom Chor, liegt der älteste Teil der Kirche, die untersten Stockwerke des viereckigen Turmes der Urkirche. Rechts daneben hinter den Bäumen die Sakristei.

Muttergotteskapelle von 1629-31 an der Südseite des Münsters.

Detail am Chor, segnender Bischof St. Arbogast aus Straßburg

Detail am Chor, Blattmaske unter der Skulptur des Bischofs

Detail der Nordseite, evt. Stifterfigur.

Detail der Nordseite, darunter Weinlese.

Figurenschmuck aus dem 20. Jahrhundert, am Untergeschoss des auf der Nordseite stehenden Turms. Blendmaßwerk mit Apostelstandbildern von dem in Thann geborenen Karl Hils. Hinter der Mauer verbirgt sich der Glockenstuhl.

Detail: links Apostel Johannes Evangelist mit dem Attribut Kelch und Schlange, rechts Apostel Petrus mit Schlüssel.

Weitere Apostelfiguren

Weitere Apostelfiguren

Weitere Apostelfiguren: links Apostel Andreas mit dem X-förmigen Kreuz.

Figuren unterhalb der Podeste für die Apostelfiguren.

Figuren aus dem 19. Jahrhundert am nördlichen Seitenschiff.

Weitere Figuren am nördlichen Seitenschiff.

Nordportal im spätgotischen Flamboyant-Stil. Das Tympanon wurde durch eine Verglasung ersetzt.

Figuren auf der linken Seite

Detail Johannes der Täufer von 1456.

Auf dem Mittelpfosten (Trumeau) Maria mit dem Jesuskind und einem Vogel in der Hand.

Rechts der Stadtpatron mit zwei Pilgern.

Westfassade:

Figuren vor dem westlichen Hauptportal.

Blick auf die Westfassade mit dem Doppelportal von 1498. Es ist 18 m hoch und 8 m breit. Diese Portalform ist recht selten und gibt es zum Beispiel auch in Nürnberg. Üppiger bildnerischer Schmuck mit 150 Szenen und über 500 Figuren. Oben über dem Portal Christus als Weltenrichter mit Maria und Johannes dem Täufer. Ganz oben im Giebel St. Theobald und zwei Pilger.

Detail neben Christus als Weltenrichter, wahrscheinlich Apostel Petrus mit Schlüssel rechts.

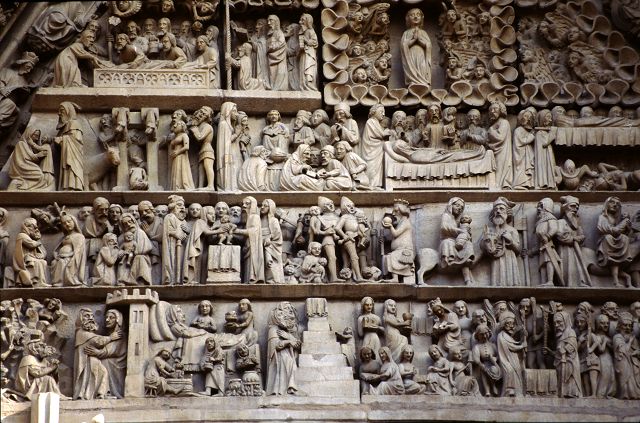

Tympanon des Hauptbogens mit Szenen aus dem Leben Marias in 5 Streifen gegliedert. Oben die Krönung Mariens, umgeben von musizierenden Engeln. Darunter Grablegung und Himmelfahrt Mariens. In der angrenzenden Archivolte bärtige Propheten des alten Bundes, die Spruchbänder halten.

In den unteren 3 Streifen von oben links nach unten rechts:

Götzensturz, Jesus im Tempel, Tod und Grabtragung Marias.

Darunter Beschneidung, Darbringung im Tempel, Kindermord von Bethlehem, Heimsuchung.

Ganz unten: Joachims Begegnung mit Anna unter der goldenen Pforte, Geburt und Tempelgang Marias, Stabwunder.

Linke Seite mit den Archivolten: unter der Grablegung Marias, die Rast der heiligen Familie auf der Flucht. Darunter die Vorwürfe Josephs an seine schwangere Braut, Beschneidung. Ganz unten Zurückweisung des Opfers Joachims, dessen Begegnung mit Anna unter der goldenen Pforte. In der 2. Archivolte von innen Darstellungen vom Tod der Apostel und einiger Märtyrer. In der nächsten Archivolte Szenen aus der Schöpfungsgeschichte, hier die Erschaffung der Sonne und des Mondes. Ganz links in der Archivolte Kirchenväter und alttestamentliche Könige aus dem Stammbaum Marias.

Rechte Seite mit Archivolten: Neben dem Stabwunder, Verlobung Marias mit Joseph, Verkündigung. In den Archivolten rechts Sühnebad, Gott gibt Adam eine Hacke und Eva ein Kleid, Geburt Kains – ganz rechts unten. Daneben Tod eines Märtyrers.

Wieder etwas tiefer, Schwenk von links nach rechts. Ganz rechts in der Archivolte die Evangelistensymbole. Links daneben von oben die Geburt Kains, irdische Arbeit, Opfer Abels und Kains, Brudermord.

Doppelportal mit seinen Tympanons, 14. Jahrhundert.

Linkes Tympanon: Kreuzigung. Christus am Kreuz ist erneuert. In den Archivolten Bilder von Heiligen, die im Basler Bistum verehrt wurden und Märtyrerszenen. Unter der Szene ein Fries mit Engeln, darunter die Wappen von Thann, Pfirt, Tirol und der Grafen von Habsburg.

Trumeau mit Muttergottes, 14. Jahrhundert.

Rechtes Tympanon: Christi Geburt und Anbetung der Könige. Der Kopf des Mohrenkönigs Balthasar ist eine moderne Ergänzung.

Archivolten über dem großen Tympanon:

Ganz oben unter anderem die Erschaffung des Menschen und der Sündenfall.

Linke Seite unter der Erschaffung Adams, die Erschaffung der Vögel.

Unteres Ende der linken Archivolten. Unter anderem Erschaffung der Engel und der Bäume.

Rechte Seite in den Archivolten ganz außen musizierende Engel, dann alttestamentliche Könige aus dem Stammbaum Marias. In der nächsten Archivolte der Sündenfall, Strafgericht und Vertreibung aus dem Paradies, Sühnebad. In der innersten Archivolte Tod der ersten Apostel und der ersten Märtyrer.

Unteres Ende der rechten Archivolten.

Statuen im Gewände. Rechts der heilige Georg, aus dem alten Skulpturenbestand.

Statuen im Gewände auf der rechten Seite.

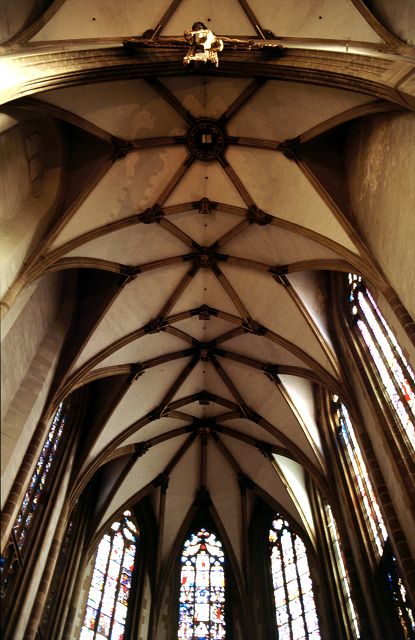

Inneres:Blick in den Chor. Typisch für den Südwesten Deutschlands ist der Innenaufriss ohne Triforium. Auch ein Querschiff fehlt. In den Gewölben und den Glasfenstern eine Fülle von Wappen. Am Triumphbogen vor dem Chor, ein mächtiges Kruzifix. Das einfache, der typisch rheinischen Bauweise entsprechende Netzgewölbe ruht auf Wandsäulen, die von den Baldachinen der 12 Apostelfiguren aus dem 15. Jahrhundert ausgehen. Das Mittelschiff ist 22 m hoch und 11 m breit.

Chor mit dem Hauptaltar von 1845.

Gewölbe des Chores.

Blick Richtung Westen. Doppelte Tribüne, 1888 von Martin Rinckenbach (1834-1917) für die Orgel erbaut.

Detail des Chorgestühls, welches nach 1442 entstanden ist und als eines der schönsten und am besten erhaltenen im Elsass gilt. Das Basler Konzil erhob das Münster zur Kollegiats- bzw. Stiftskirche. Der Chor blieb den Stiftsherren vorbehalten.

Krönung Mariens auf einer Seitenwange des Chorgestühls.

Sitzfigur des heiligen Theobald, 16. Jahrhundert.

Gewölbe im nördlichen Seitenschiff. Die Schlusssteine zeigen reichen heraldischen Schmuck.

Gebäude um das Münster herum. Unter anderem der St. Theobaldusbrunnen -

Rouffach oder Rufach: am Fuße der Vogesen gelegen, gehörte der Ort den Fürstbischöfen von Straßburg vom 7. Jahrhundert bis zur französischen Revolution.

Notre-Dame de l’assomption oder Kirche Mariä Himmelfahrt oder Sankt- Arbogastkirche: romanisch-gotischer Übergangsstil. Das Querhaus ist der älteste Teil aus dem 11. Jahrhundert. Über der Vierung der acht-eckige ehemalige Glockenturm. Die 1854 erneuerte Spitze des Turms erreicht eine Höhe von 68 Metern. Erbaut aus gelbem Sandstein. Die Doppelturmfassade blieb unvollendet. Die gesamte Außenlänge der Kirche beträgt 68 m, der Innenraum der Kirche ist 64 m lang. Das Querhaus ist außen maximal 36 m breit und innen 28 m breit. Das Langhaus ist innen 20 m breit.

Inneres: -

Blick in das aus 3 Jochen bestehende Langhaus aus dem 12. Jahrhundert. Es ist damit der älteste gotische Bau im Elsass und in Deutschland. Das ursprünglich romanische Mittelschiff wurde Anfang des 13. Jahrhunderts unter Beibehaltung der romanischen Außenmauern und Seitenportale im frühgotischen Stil umgearbeitet. Es wechseln sich einzelne Säulen und gebündelte Säulen ab.

Chor: Ende des 13. Jahrhunderts wird der romanische Chor verlängert und hochgotisch umgestaltet. Rechts und links die Türme des 1718 abgerissenen Lettners.

Blick nach Westen zur Fensterrose, einer Nachahmung des südlichen Querschiffs von Notre-Dame in Paris.

Rechts das Kornhaus, erbaut im 16. Jahrhundert. Von 1819-1960 eine Knabenschule. Dahinter die ehemalige Bauhütte der Kirche, in der während der Zeit der Inquisition Hexenbefragungen stattfanden. Auf dem Hexenturm ein Storchennest. Der Turm ist der einzige erhaltene Wehrturm der Stadt. 13. Jahrhundert Baubeginn, der obere Teil stammt aus dem 14.-15. Jahrhundert.

Place de la République mit rechts wieder der ehemaligen Bauhütte, dem Hexenturm und dem alten Rathaus links. Der Flügel mit den schönen Giebeln wurde 1581 durch Franz Baur erbaut. Im 19. Jahrhundert befand sich in diesem Gebäude die Realschule der Gemeinde, dann die Landwirtschaftsschule, aus der das das Landwirtschaftliche Gymnasium wurde. Auf dem Platz befand sich früher der Friedhof.

Gasse mit alten Häusern

Detail eines Fensters von einem Fachwerkhaus mit Fensterläden.

Hexenturm. Der runde untere Teil des Hexenturms aus dem 13. Jahrhundert. Daneben die Rückseite des Rathauses.

Giebel des Rathauses.

Da es im Ort eine Aufzuchtstation für Störche gibt, sind überall auf den Dächern Weißstörche zu sehen. -

Guebwiller oder Gebweiler: am Fuße der Vogesen gelegen. 11500 Einwohner (1995), ehemaliger Sitz der berühmten Abtei Murbach.

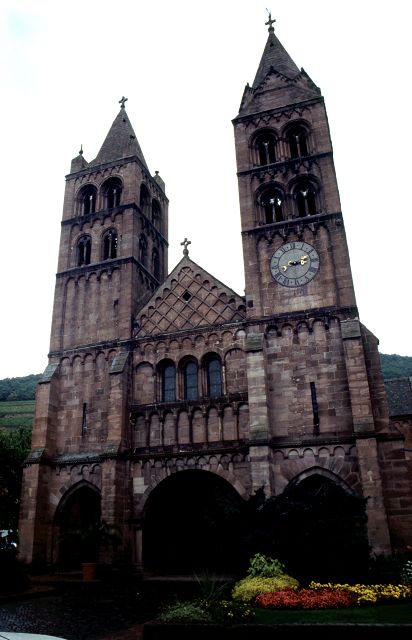

Saint-Léger oder St. Leodegar: Die Äbte von Murbach, die im Heiligen Römischen Reich Fürstäbte waren, gründeten die Kirche. Erbaut aus rotem Sandstein im spätromanischen Stil 1182-1287. umgestaltet. Eine weit geöffnete Vorhalle nimmt den unteren Teil des Westwerks ein. Der aus Burgund gekommene romanische Spitzbogen kommt unten an den Türmen vor, aber auch im sonstigen Konstruktions- und Gewölbesystem. Der Giebel ist rautenförmig gegittert. Vierungsturm.

Nach 1336 wurde der Chorbereich gotisch.

Stufenportal in der Vorhalle. Im Gewände verschiedene geometrische Motive.

Man nimmt an, daß die Form des Portals von der Basler Galluspforte oder vom Portal des Züricher Münsters abzuleiten ist. Der Türsturz ist kaneliert, ein im Elsass seltenes, ursprünglich römisches Motiv. Das Tympanon ist mit 3 archaisch strengen Figuren dekoriert. In der Mitte Christus, die Bedeutung der Figuren rechts und links ist unbekannt. Es handelt sich wahrscheinlich nicht um die Muttergottes und den heiligen Leodegar, wie man gemeinhin annimmt.

Malerischer Innenhof mit Pferdegeschirren und Metallwerkzeugen an den Wänden.

Kirche Notre-Dame oder Liebfrauenkirche: Als das Kapitel des Klosters Murbach nach Guebwiller übersiedelte, wurde die Kirche Notre-Dame erbaut. Die durchweg adeligen Mönche fanden es nicht mehr sehr angenehm, in dem abgelegenen Tal im Kloster Murbach zu leben und beantragten beim Nuntius eine Verlegung des Klosters die Stadt. Der Nuntius verbot dies und riet ihnen neue Klostergebäude in Murbach zu bauen. Scheinbar ließen sich die Mönche darauf ein und begannen in Murbach mit dem Bau neuer Klostergebäude. Für die Dauer der Arbeiten zogen sie nach Guebwiller. Letztendlich blieben sie in Guebwiller. So wurde Mitte des 18. Jahrhunderts Guebwiller Sitz des Ritterstiftes von Murbach. Der Architekt Louis Beuque (1725-1797) erhielt den Auftrag. Da die Kapitularen damals schon um ihre Säkularisierung nachgesucht hatten, sollte eine Stiftskirche, keine Klosterkirche entstehen. Baubeginn 1761-1785 aus rotem Sandstein. Der Nordturm wurde erst im 19. Jahrhundert hinzugefügt. Der Bau wurde mehrfach unterbrochen, weil die Kapitularen erst ihre Paläste fertig bauten. Über den Seitentüren zwei Rundbilder, links St. Leodegarius, rechts der heilige Ludwig. Über der Haupttür Engel mit den Insignien eines Fürstabtes. Im ersten Geschoss große allegorische Figuren der Religion und der Tugenden.

Inneres:

Dreischiffig mit Querschiff, über der Vierung eine flache Kuppel. Gabriel Ignaz Ritter (1732-1813) und Fidelis Sporrer (1731-1811) schufen die Innendekoration. Sporrer war noch im Rokoko verhaftet, Ritter arbeitete bereits im Stil des Klassizismus.

Chor: 1780-85 ausgeschmückt. Im Zentrum monumentale 17 m hohe Maria Himmelfahrt. 2 Rundtafeln mit der Enthauptung des heiligen Leodegarius links und dem Tod des heiligen Ludwig von Tunis rechts.

Blick nach Westen auf die Orgel von Joseph Rabiny (1732-1813) aus Dijon, 1908 erneuert. Das Hauptschiff wird durch 2 korinthische Säulengänge begrenzt. -

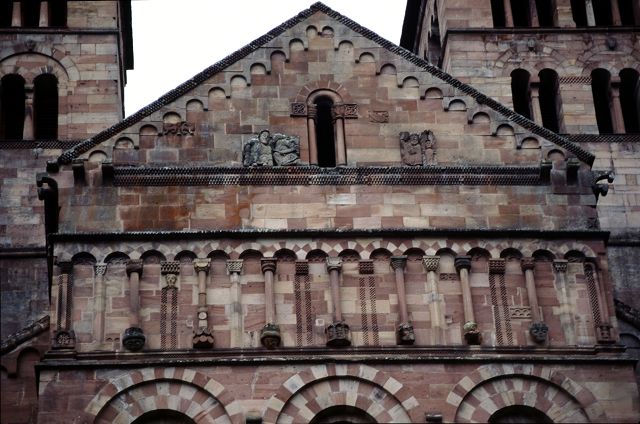

Kloster Murbach: Abtei Murbach in der Nähe von Guebwiller in einem kleinen Seitental, am Fuß des großen Belchen bzw. Grand Ballon. 8. – 18. Jahrhundert eine der mächtigsten Abteien des oberen Rheintals. 727 als erste Benediktinerabtei im Elsass gegründet um wandernde Bettelmönche aufzunehmen (Vivarius Peregrinorum = Hort der Wandermönche). Vom Gründer Graf Eberhard von Elsass (ca. 700-747), wurde es mit zahlreichen Privilegien ausgestattet. Es hing unmittelbar von Papst und Kaiser ab, da das Kloster verpflichtet war, sich seine Privilegien regelmäßig bestätigen zu lassen. Durch zahlreichen Schenkungen wurde sie zur reichsten Abtei im Elsass. Bischof Pirmin, der von der Insel Reichenau kam, überwachte die Klostergündung. Die Abtei Murbach wurde unter das Patrozinium des heiligen Leodegar von Autun gestellt, der im 7. Jahrhundert in Burgund die Benediktinerregeln eingeführt hatte. Plünderung des Klosters durch den Einfall der Ungarn 936. Da sie den Hohenstaufen sehr nahe standen, nahmen die Äbte von Murbach eine wichtige Stellung am kaiserlichen Hof ein. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts werden die Äbte zu kaiserlichen Fürsten. Ab dieser zeit beginnt voraussichtlich die Wahl der Mönche aus ausschließlich adeligen Kreisen. Zunehmend in die Politik verstrickt, suchten die Äbte ihre Liegenschaften durch kostspielige Befestigungen zu sichern. Im 14. Jahrhundert kam die verschuldete Abtei unter die Kontrolle ihrer Vasallen und büßte nach und nach ihren großen Wirkungskreis ein. Seit 1335 hatte man das Gemeinschaftsleben aufgegeben und das Kloster bestand nur noch aus dem Abt und 14 Mönchen. Im weltlichen Bereich wurde Murbach damals ein kleines Fürstentum. Die Abtei war ein enger Verbündeter der habsburger und wurde einer der Pole der Gegenreformation. Nur ein Mönch überlebte den 30-jährigen Krieg, der Wiederaufbau ging aber zügig voran. 1662 wurde das Kloster bzw. Fürstentum an Frankreich angegliedert. Nach dem Beispiel der großen deutschen und schweizerischen Benediktinerklöster wurde beschlossen, die Klostergebäude zu Beginn des 18. Jahrhunderts neu zu errichten. Man plante 1738 die Kirche im Barockstil aufzubauen. Das Dach des Schiffes wurde abgetragen. Vergleiche auch die Geschichte von Notre-Dame in Guebwiller. Das Kloster Murbach wurde zur Abbruchstelle, um mit dem Material die neuen Gebäude in Guebwiller zu errichten. In der Revolution wurde dann noch das Schloss des Fürstabtes geplündert. Trotz ihrer Entstellung im 18. Jahrhundert, bleibt die Abteikirche eines der wichtigsten romanischen Bauwerke (12. Jahrhundert) im rheinischen Raum. Ihre genaue Entstehungszeit ist unbekannt. Ihr Grundriss erinnerte an den der Benediktinerabtei von Hirsau. Die über dem Querschiff befindlichen Türme erinnern an Cluny. Die hier zu sehende Apsis endet flach. Auch lombardische und byzantinische Einflüsse sind festzustellen.

Über den 6 Bogenfenstern des Chores ist eine verspielte Galerie mit 17 verschiedenen Säulchen. Man findet dort die ganze Dekorationsskala der damaligen Zeit. Die 5. Säule von links besteht aus Elementen, die alle übereinander aufgeschichtet sind. Darüber ein weiteres mit Reliefs verziertes Fenster.

Rechts neben dem Fenster erhebt ein bärtiger Greis einen Kelch neben einem Engel. Links die einzigartige Darstellung der Beichte. Auf dem Rücken des vor dem Abt knieenden Beichtenden ist ein Teufel zu sehen. Links daneben 2 Löwen mit einer Säule in der Mitte.

Tympanon des im Süden liegenden Querschiffarms. Dargestellt sind 2 Löwen, von denen einer dem Betrachter die Zunge herausstreckt. Der ganze Figurenschmuck ist keine „Bilderbibel“ im alten Sinn, sondern bleibt rätselhaft, als wenn er nur für Eingeweihte zu verstehen sein sollte.

Inneres:

Ruhende Figur des Grafen Eberhard von Elsass, dem weltlichen Gründer von Murbach. Spätgotisches Grab oder Epitaph aus dem 2. Viertel des 13. Jahrhunderts.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.