Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Eisenstadt

-

Fahrt nach Eisenstadt (ungarisch: Kismarton) zum Sommer-Schloss der Fürsten Esterházy.

Plan der Stadt mit dem Joseph-Haydn-Pfad: ganz links neben dem Schloss der Fürsten Esterházy ein Teil des Jüdischen Viertels. Parallel zum Schlossgarten verläuft die Joseph-Haydn-Gasse, in der sich das ehemalige Wohnhaus von Haydn befindet (Nr. 8). Rechts die Franziskanerkirche.

Die Familie Esterházy entwickelte sich im 17./18 Jahrhundert zu einer der reichsten Adelsfamilien Mitteleuropas. Als ehemalige Magnatenfamilie wurde sie 1687 von Kaiser Leopold I. in den Fürstenstand erhoben. Sie besaß zahlreiche Schlösser, machte aber Eisenstadt zum fürstlichen Hauptsitz. Die ehemalige Wehrburg wurde zu einem repräsentativen Schloss ausgebaut. Sogar Kaiserin Maria Theresia war hier zu Gast. Joseph Haydn wurde zum fürstlichen Hofkapellmeister und verbrachte hier über 40 Jahre seiner beruflichen Laufbahn. Besonders in den Sommermonate weilte auch gerne die kaiserliche Familie (Franz Joseph I und Elisabeth) hier. Es ist eins der schönsten Barockschlösser Österreichs.

Die ehemalige gotische Burg kam nach mehreren Besitzerwechseln und Umbauten 1622 in den Besitz der Familie Esterházy. Paul I. (1635-1713) aus der Familie Esterházy, ließ das Schloss in den 1650er Jahren zu einem Barockschloss umbauen. Architekt war Carlo Martino Carlone (ca. 1616-1667).

Zwischen den Gebäuden der ehemaligen fürstliche Stall- und Hauptwachgebäude, 1793 nach Plänen von Benedikt Henrici (1749-1799) vom fürstlichen Baumeister Joseph Ringer errichtet, läuft man auf das Schloss zu.

Detail der Türme auf dem Schloss und die Straße überspannende Metalllaternen.

Fassade des Schlosses.

2 Porträtbüsten und ein Marienbild über den Eingang.

Wappen der Fürsten Esterházy über der Tordurchfahrt in den Schlosshof

Plan des Schlosses Esterházy.Schlosshof.

2 Greifen halten eine Tafel mit Text von 1672.

Fratzen aus Stück an der Mauer im Schlosshofes.

Greifen halten ein Wappenschild.

Inneres:

Silberne Eiche, als Stammbaum mit Namen der Familie Esterházy gearbeitet.Konzertsaal oder Haydnsaal: Die Wände sind aus weißem und rosafarbenem Kunstmarmor. Der vergoldete Wandstuck zeigt Putten mit mehrarmigen Leuchtern. Zwei große Fayenceöfen stehen sich gegenüber. Haydn (1732-1809). Das Bildprogramm Paul I. im großen Saal spannt den Bogen von den Esterházy-Besitzungen in den Sockelzonen, Ahnenportraits in den unteren Fensternischen, ungarische Könige an den Wandflächen über Portraits römischer Kaiser über den Türen. An der Decke Länder- und Provinzallegorien Ungarns, Szenen aus der Hesperiden-Sage und dem Märchen von Amor und Psyche. Im zentralen Deckengemälde die Aufnahme Psyches in den Götterhimmel. Der Saal wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert im Zuge des klassizistischen Schlossumbaus verändert. Die Fenster zum Garten wurden geschlossen und stattdessen ein Gartensaal vorgesetzt.

-

Ausstellung zu Haydn und der Familie Esterházy:

Büste von Joseph Haydn.

Fürst Nikolaus II. in der Zeit des Klassizismus (Ende 18. Jahrhundert) und ein Liebhaber und Kenner von Kunst und Musik. Seine Frau war Maria Josepha Hermengilde von Liechtenstein (Palais in Wien).Fürst Anton I. Esterházy Galantha (1738-1794). Wegen großer Schulden musste er die Hofkapelle mit Joseph Haydn als Leiter auflösen. Neben ihm seine 2. Frau, Maria Anna Gräfin von Hohenfeld.

Vogelbauer aus Porzellan.

Detail der Tapete im Ausstellungsbereich mit Porträts, u.a. von Joseph Haydn.

Kaiserin Maria Theresia in Witwentracht.

Donna Maria Anna Louisa Lunati-Visconti und danach ihr Ehemann Paul II. Anton Fürst von Esterházy. (1711-1762). Kunstsinniges Fürstenpaar.

Dienstvertrag Joseph Haydns als Kapellmeister und Organist mit Naturalienbezug. Es ist nicht bekannt, warum 18 Jahre nach dem viel ausführlicheren ersten Anstellungsdekret (1.5.1761), dieser neue Kontrakt mit dem Kapellmeister Haydn geschlossen wurde. In diesem sogenannten 2. Dienstvertrag sind die Disziplinarvorschriften gegenüber dem Vertrag von 1761 wesentlich gelockert. Namentlich der Paragraph welcher das Eigentumsrecht aller Kompositionen Haydns ausschließlich dem Fürsten vorbehielt, ist hier weggelassen. Die wichtigsten Punkte sind: Haydns Status als höchstrangiger Angestellter (Offizier), seine jederzeitige Verfügbarkeit im Dienste der Musik, sowie seine Bezahlung und Versorgung mit Naturalien.Fürst Nikolaus I. von Esterházy mit barockem Konsoltisch. Er war der jüngere Bruder von Paul II. Anton. Seine Ehefrau Maria Elisabeth Ungnad Gräfin von Weissenwolf und Mutter von Anton I. Esterházy. Der Beiname „der Prachtliebende“ leitete sich von der aufwändigen Hofhaltung her. Er ernennt den bereits von seinem Bruder eingestellten Haydn zum obersten Kapellmeister am Hof. Allerdings hinterlässt er seinem Sohn einen Berg von Schulden, der später zur Entlassung von Orchester und Haydn sorgen sollte.

Barocke Tischuhr umrankt von Blättern und Rosenblüten aus Porzellan.

Links Kaiser Leopold II. (1747-1792), 1790-92 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen, König von Böhmen, Kroatien und Ungarn, gemäßigter Reformer. 9. Kind der Kaiserin Maria Theresia. Rechts Kaiser Joseph II (1741-1790), konsequenter Aufklärer, der Buchdruck und Notendruck förderte. Dadurch konnten sich die Kompositionen Haydns schnell verbreiten. Ältester Sohn Maria Theresias.

Platte aus Porzellan mit Monogramm.

Porträt von Joseph Haydn

Schreiben von Haydn, der den Erhalt der Anweisungen von Fürst Nikolaus I. den Chor der Eisenstädter Schlosskapelle betreffend bestätigt, 4.11.1765.

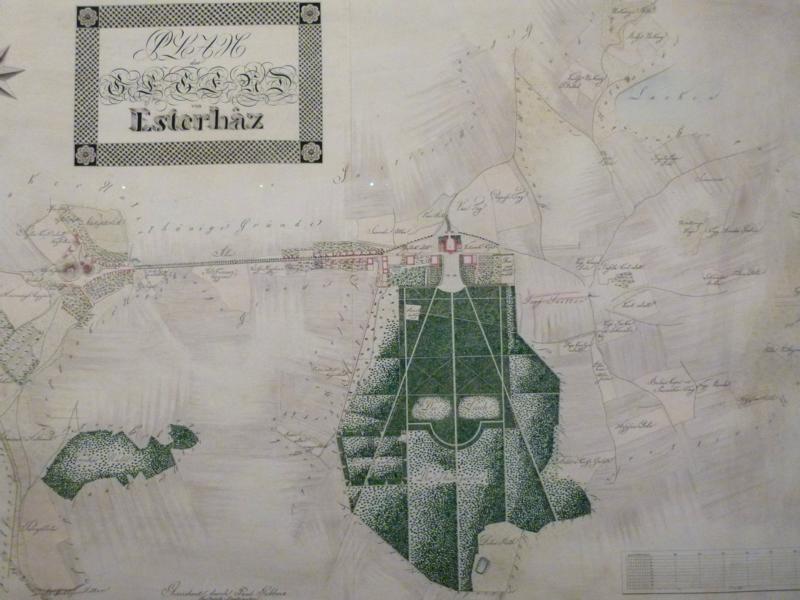

Plan von Schloss und Garten Esterházy. Ursprünglich stand hier im 14. Jahrhundert eine Burg, die 1622 in den Besitz der Familie Esterházy kam. Paul I. ließ die Burg in ein Barockschloss umbauen.

Plan von Schloss und Garten der Familie Esterházy in Eisenstadt.

Alter Stich von Schloss Esterházy.

Grundriss und Querschnitt des ehemaligen fürstlichen Opernhauses beim Park.

Einer der Ausstellungsräume im Schloss.

Tafelklavier vom Klavierbauer Matthias Müller (1770-1844)

Schloss Esterházy, SeitenansichtAlte Gebäude in Eisenstadt.

-

Wohnhaus von Joseph Haydn: Joseph-Haydn-Gasse 21. 1766-1778 Eigentum und Wohnsitz von Haydn.

Gedenktafeln am Haus.

Blick in den kleinen begrünten Innehof.

Modell von Eisenstadt mit Schloss und dem grau gekennzeichneten Wohnhaus von Haydn.

Stich mit einer Ansicht von Eisenstadt, im ungarischen Kismarton.

Modell der Wohnung.

Puppe in der Kleidung eines Dienstmädchens.

Wohnraum mit historischen Möbeln.

Kommode mit Intarsien aus Holz.Zimmer mit Anrichte und Ausstellungsvitrinen.

Küche

Porträtbüste von Haydn von Anton Grassi (1755.1807).

Festliche Jacke für Herren.

Faksimile des 3. Londoner Notizbuches von Joseph Haydn.

Joseph Haydn: 6 Sonaten für Klavier. TitelBlatt der Noten.

2 Porträts von Haydn.

Hammerflügel von Anton Walter von 1780.

Joseph Haydn: Jahreszeiten. Titelblatt der Noten.

Joseph Haydn: Die Schöpfung. Titelblatt der Noten von 1800. -

Eisenstadt ist mit ca. 14.000 Einwohnern die kleinste Landeshauptstadt Österreichs (Bundesland Burgenland).

Joseph-Haydn-Gasse weiter Richtung Franziskanerkirche.

Altes Gebäude in Eisenstadt. -

Franziskanerkirche und das dazugehörige Kloster wurde 1386 gegründet. Nach der Zerstörung der Kirche durch die Türken, wurde die Kirche 1629 im barocken Stil wieder aufgebaut.

Detail über einer der Eingangsportale mit dem Wappen der Fürsten Esterházy.

Inneres:

Im Inneren Renaissance-Altäre italienischer Meister und eine Rokokokanzel von 1752.

Detail eines Türklopfers an einer Tür aus Holz. -

Pestsäule 1713. Mit dieser Säule wollte man um die Befreiung von der Pest bitten. Fürst Paul I. Esterházy, der das Schloss in ein Barockschloss umgestalten ließ, starb 1713 an der Pest.

Heilige Dreifaltigkeit und die bekrönte Maria an der Spitze der Säule.

Am Sockel Figuren des Hl. Sebastian, des Hl. Rochus und andere Heilige. Darüber das Stadtwappen.

Statue von Maria mit Kind von 1696. -

Jüdisches Ghetto von Eisenstadt. Außerhalb der Stadtmauern, aber direkt benachbart zum Schloss. Paul I. Esterházy siedelte auf einem von ihm verwalteten Gebiet 3.000 Juden an, die 1670 aus Wien vertrieben worden waren. Es bestand bis 1938.

Blick vom Jerusalemplatz.

Landesmuseum Burgenland. Ehemals im Besitz des jüdischen Kunstsammlers Alexander „Sandór“ Wolf.

Österreichisches Jüdisches Museum. Es wurde als erstes jüdisches Museum in Österreich 1972 gegründet. Es befindet sich im Wertheimerhaus, welches 1719 von Samson Wertheimer errichtet wurde. An ihm ist die Sabbatkette von 1875 befestigt. Sie wurde benötigt, um am heiligen Ruhetag die Gasse abzusperren.

Detail an einer Fassade.

Eingangstor des Österreichischen Jüdischen Museums.

Altes Gebäude. -

Kirche der Barmherzigen Brüder, ca. 1739 errichtet. In ihrem Inneren befindet sich eine der Haydn-Orgeln in Eisenstadt.

-

Bergkirche. In einen kleinen Hügel hineingebaut, der mit einem spiralförmig angelegten Kreuzweg überbaut wurde. Sie wird nach Joseph Haydn auch Haydn-Kirche benannt. 1715-1803 nach Plänen von Fürst Paul I. Esterházy (1635-1713) erbaut. Als riesige Wallfahrtskirche geplant, wurde nur das Presbyterium realisiert.

Inneres:

Der Kirchenraum ist kreisrund mit Altarnischen. Dazwischen Pilaster mit Gebälk.

Hauptaltar.

Deckenfresko „Christi Himmelfahrt“ stammt von Wolfgang von Köpp (1738-1807) und Christian Köpp (gest. 1780) aus Eisenstadt.

Details des Deckenfreskos.

Berühmte Haydn-Orgel von 1797. Der Wiener Orgelbauer Johann Gottfried Malleck (1733-1798) hat sie nach Vorgaben von Joseph Haydn eingebaut. Auf ihr wurden mehrere Messkompositionen unter der Leitung von Joseph Haydn uraufgeführt.

Haydn-Mausoleum, in dem Joseph Haydn begraben liegt. Haydn verschied 1809 nach einem Angriff der französischen Armee unter Napoleon auf Wien an allgemeiner Entkräftung. Er wurde zuerst in Wien beigesetzt. Die Familie Esterházy zeigte zunächst kein Interesse, den Toten angemessen zu würdigen. Erst die Bewunderung von Adolph Frederick, 1. Duke of Cambridge erinnerte Fürst Nikolaus II. wieder an den ehemaligen Bediensteten und dessen Genie. Er ließ Joseph Haydn 1820 exhumieren und nach Eisenstadt überführen. Als bei diesen Arbeiten der Sarg geöffnet wurde, fehlte der Schädel des Komponisten. Nachforschungen ergaben, dass der Sekretär des Fürsten Esterházy , Joseph Carl Rosenbaum, ein Anhänger der Schädellehre von Franz Joseph Gall – den Totengräber, einen Gefängnisverwalter sowie zwei Wiener Beamte bestochen hatte, acht Tage nach der Beisetzung heimlich noch einmal das Grab zu öffnen und den Schädel zu stehlen. Das Versteck des gestohlenen Schädels konnte zunächst nicht ermittelt werden, und so wurde der Leichnam ohne Schädel nach Eisenstadt überführt und dort beigesetzt. Später übergab der Gefängnisverwalter Johann Peter der Polizei einen angeblichen Schädel Haydns. Den echten Schädel hinterließ der Sekretär Rosenbaum seinem Freund Peter mit dem Auftrag, die Reliquie dem Musikkonservatorium zu vermachen. Doch weder Peter noch seine Witwe wagten die Herausgabe; der Schädel wanderte noch durch ettliche Hände, bis er 1895 in den Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gelangte, in deren Sammlung er sich bis 1953 befand. Nachdem schon einmal eine Rückgabe des Schädels in letzter Minute gescheitert war, konnte im Jahr 1954 nach einem Festzug von Wien nach Eisenstadt der Schädel mit dem Rest der Gebeine vereint werden. -

Eisenstadt von Weitem, umgeben von Weinfeldern des berühmten Burgenländer Weins. Links das Schloss, rechts der Dom.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.