Kurzbeschreibung

Bestandteil der Reise nach China.

Detaillierter Reisebericht

China 1985

- Frankfurter Flughafen. PIA=Pakistan International Airways

- Islamabad in Pakistan. Transfer nach stundenlangen Wartezeiten am Flughafen und inzwischen fast 24 Stunden Reisezeit.

- Straßenszenen in Islamabad

- China. 9,5 Millionen qkm = 3 größtes Land, nach UdSSR und Kanada. So groß wie ganz Europa. Mehr als 1 Milliarde Menschen, bevölkerungsreichstes Land der Erde. Vielvölerstaat, landschaftliche und klimatische Vielfalt. Chin. Sprichwort : „Einmal sehen ist besser als hundertmal hören“.

- Peking: Straßenszenen mit typischer Mischung. Fahrräder, Pferdewagen und Busse.

- Modernes China

- Peking ist seit 900 Jahren Chinas Hauptstadt und spielte aber nie eine so dominierende Rolle wie heute. Es ist Sitz der stärksten Zentralregierung in der Geschichte des Landes, sowie kultureller, politischer und verwaltungsmäßiger Mittelpunkt des Reiches der Mitte.

9 Mill. Einwohner. Die strenge geometrische Anordnung der Stadt ist noch gut zu erkennen. Viele der schachbrettartig angelegten Straßen sind seit Kublai-Khan unverändert. Früher war Peking von Stadtmauern umgeben, die nach der Befreiung Chinas durch Mao 1949 abgetragen wurden.

Man unterscheidet folgende 4 große Stadteile: 1. die Verbotene Stadt, oder Purpurne Stadt, 2. die Kaiserliche Stadt mit dem ehemaligen Schatzamt und den Ministerien, 3. die innere Stadt oder Tatarenstadt, das ehemals den Mandschu-Invasoren vorbehaltene Viertel, 4. die Chinesenstadt oder Südstadt. - Es war Mitte November in Peking schon recht kalt (0º C – 5º C)

- Deutsche Botschaft in Peking

- Straßenkehrerinnen pausieren. Abgetrennte „Sonderspuren“ nur für Fahrräder (allein in Peking 3 Mill. registrierte Fahrräder).

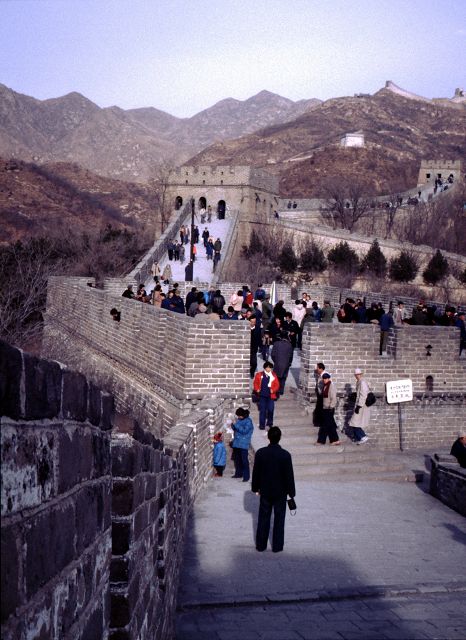

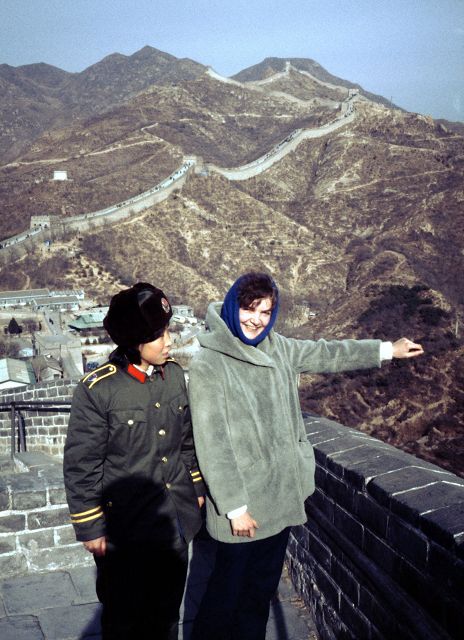

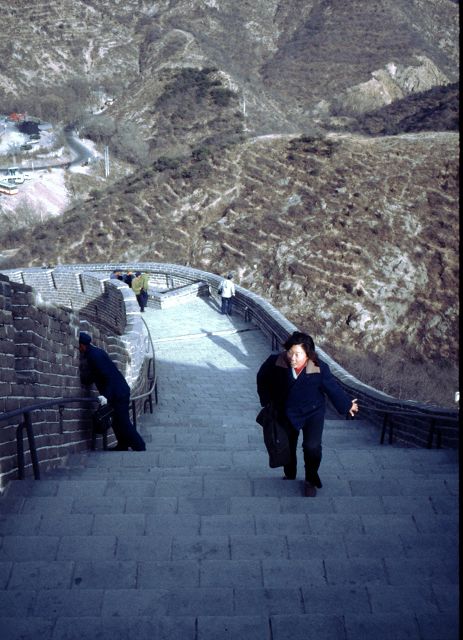

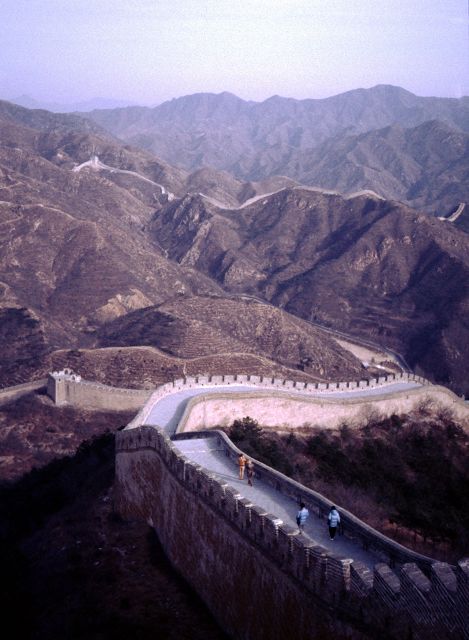

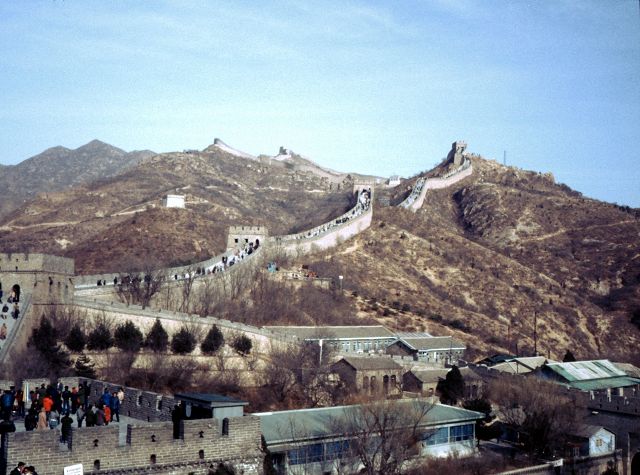

- Fahrt zur chinesichen Mauer

- Ihre ersten Bauphasen waren schon vor 2500 Jahren um kriegerische Nomadenstämme aus dem Norden aufzuhalten. Der erste Kaiser von China Quin Shi Huang Di (221-210 v. Chr.), der in Xian begraben ist, ließ erstmals die verschiedenen Schutzwälle zusammenfassen. Noch unter den Ming-Kaisern wurde an ihr gebaut.

Ihr Verlauf und ihre Länge hat sich seit dem 1. Kaiser kaum geändert. Mit ca. 6.500 km Länge ist sie das einzige menschliche Bauwerk, welches man vom Mond aus noch sehen kann.

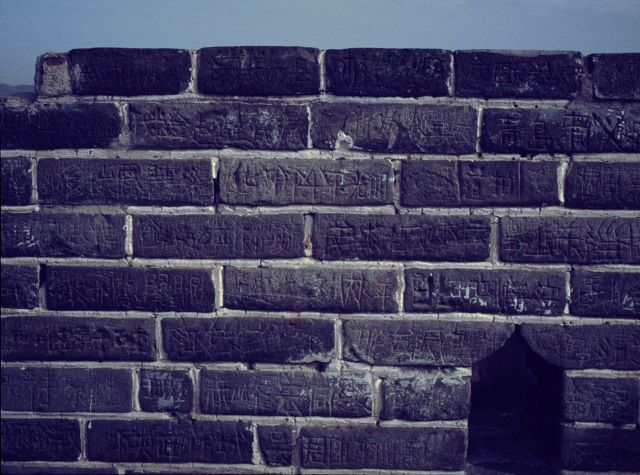

Über 300.000 Arbeiter sollen damals ca. 10 Jahre lang an ihr gebaut haben. Das gut erhaltene Teilstücke bei Badaling, 75 km nordwestlich von Peking ist heute Anlaufstelle der Touristen. Es stammt aus der Mingzeit, ist 8 m hoch, an der Basis 7 m breit und verjüngt sich an der Mauerkrone auf 5,5 m. 2.500 Wachtürme unterbrechen die Schlangenlinie der Mauer. Auf abgelegenen Gipfeln wurden zusätzliche Alarmfeuertürme errichtet, so daß Meldungen sehr schnell bis zur Kommandozentrale gegeben werden konnten. - Wie in alten Zeiten wird für die Restaurierung der z. T. sehr desolaten Mauer, Stein für Stein mit Bambustragestangen an Ort und Stelle gebracht. Jahrhundertelang dienten die Steine der Mauer dem umliegenden Häuserbau, aber auch das rauhe Klima ließ die Mauer verfallen.

- Die Minggräber liegen auf halber Strecke zwischen der Mauer und Peking. Es war üblich, daß die Kaiser noch zu Lebzeiten Mausoleen errichten ließen, deren Standort sorgfältig ausgewählt wurde. Der 3. Mingkaiser Yongle wählte dieses von drei Seiten durch Berge geschützte Tal.

- 13 von insgesamt 16 Mingkaisern sind hier mit ihren Frauen beerdigt. Als einziges Grab vollständig geöffnet ist nur das des Kaisers Wan Li. Es wurde Ende der 50ger Jahre freigelegt. Die Grabanlage besteht aus mehreren Gebäuden und dem Grabhügel, unter dem sich der „Unterirdische Palast“ befindet.

- Dieses Grab heißt Dingling. Jedes Grab erhält einen eigenen Namen, wie auch der Kaiser mit dem Tod einen anderen Namen erhält. Die große Halle in der Mitte der Anlage ist die Opferhalle, in der fest angestelltes Personal den Göttern regelmäßig Opfergaben darbringen mußte.

- Am Anfang der Anlage steht diese riesige Fabeltier, halb Drache, halb Schildkröte (Langlebigkeit) mit einer 9 m hohen Stele auf dem Rücken.

- Blick auf die Anlage

- Mit Phönix und Drachen verzierte Geländerpfosten. Sie sind die Symbole für das Kaiserpaar.

- Drachenköpfe am Geländer (Ablauf für Regenwasser)

- Drache und Phönix auf Zierfeldern zwischen 2 Treppen, über die die Sänften des Kaisers getragen wurden. Im Alter von 22 Jahren gab Kaiser Wan Li sein Mausoleum in Auftrag. An ihm wurde 6 Jahre lang gebaut. Der Überlieferung nach, soll er nach Vollendung ein rauschendes Fest im Inneren des Grabmals gegeben haben.

- Geländer mit Drachen

- Der Stelenturm direkt vor dem Grabhügel

- Opferaltar vor dem Grabeingang, der zum Schutz vor Grabräubern nur ein Scheineingang war.

Entdeckt wurde der zugegrabene Zugangsschacht mitten auf dem Grabhügel mit Hilfe von ehemaligen Grabräubern, die anhand der Neigung der auf ihm wachsenden Bäume den Zugang fanden. - Fahrt zur Geisterallee

- Die Geisterallee ist die zentrale Zufahrt zu allen Minggräbern. Seit dem 15. Jahrh. wachen Tier- und Menschengestalten aus weißem Marmor über die Grabesruhe der Kaiser. 12 überlebensgroße, ohne individuelle Züge ausgestattete Beamte und Offiziere säumen die Straße, die früher nur vom Kaiser und seinem Hof betreten werden durfte.

Alle sind in festliche Gewänder oder Uniformen gehüllt.

Kaiserlicher Offizier - Außerdem sind 24 Tiere dargestellt, im Wechsel stehend und hockend. Pferd als Reittier des Kaisers.

- Löwe für Macht

- Elefant für Frieden mit seltsam nach vorn geklappten Beinen.

Kamel für Gelehrigkeit und Harmlosigkeit.

Dieses weiße Marmortor ist der Zugang zur Geisterallee und damit zur ganzen Nekropolis. Selbst der Kaiser mußte an diesem Tor von seinem Pferd steigen. (1540 erbaut) - Verbotene Stadt, der Kaiserpalast oder Purpurstadt, dies sind die verschiedenen Bezeich nungen für die offizielle Residenz und den privaten Wohnsitz der kaiserlichen Familie und ihres Hofes. Nicht zum Palast gehörenden Chinesen war es bei Strafe verboten seine Mauern auch nur zu sehen. Hier war der Mittelpunkt der chinesischen Welt.

- Den Standort inmitten der von Beamten bewohnten „Kaiserlichen Stadt“ wählten die Herrscher der mongolischen Yuan-Dynastie (1279-1368) aus. Errichtet wurde der heutige Palast in den Jahren 1406-1420 unter dem 3. Mingkeiser Yongle, der ja auch den Ort der Minggräber festlegte.

100.000 Handwerker und eine Millionen Fronarbeiter bauten an diesem Palast. Seine ca. 9.000 Räume verteilen sich auf 72 ha (720.000 qm) Land.

Umgeben von einem 50 m breiten Wassergraben und einer 10 m hohen Mauer ist dieser streng in Nord-Süd-Richtung angelegte Palast für 24 Kaiser das Herzstück ihres Reiches.

Der größte Teil des heutigen Baubestandes stammt aus dem 18. Jahrh., da die älteren Holzbauten wiederholten Feuersbrünsten zum Opfer fielen. - Das U-förmige Mittagstor (1420 / 1647 / 1801) ist der Ausgangspunkt des Palastrundgangs. Das Tor trägt 5 Pavillons. Von hier oben herab verkündete der Himmelssohn jährlich den neuen Kalender oder wohnte militärischen Feiern bei. Das Haupttor in der Mitte zu durchschreiten war allein Vorrecht des Kaisers oder der Kaiserin am Hochzeitstag.

- Alles vor diesem Tor ist „außen“, alles dahinter ist „innen“. Diesen Aspekt betont die Höhe (38 m), die noch 3 m höher ist als die Thronhalle. Kein Gebäude Pekings durfte höher sein.

Wir folgen nun der die ganze Stadt durchziehenden Nord-Süd-Achse und betreten die Verbotene Stadt. - Plan des Palastes. Unten erkennt man das Mittagstor. Dann der Innenhof mit den 5 Brücken und darüber bzw. dahinter die 3 Hauptgebäude, die der staatlichen Repräsentation dienten.

- Das größte und höchste Gebäude vom Palast (außer dem Mittagstor) ist die Thronhalle.

- Darüber der 2. große Palastbereich mit wiederrum 3 Hauptgebäuden, ist der private Wohnbereich des Kaisers. Die beiderseits der Hauptachse angeordneten Nebengebäude dienten dem Aufenthalt der kaiserlichen Nebenfrauen, Konkubinen, Eunuchen, Hofbeamten, Dienern und Künstlern. Nachweislich 9.000 Hofdamen und 100.000 Eunuchen wurden während der Mingzeit gezählt.

Am nördlichen Ende der Anlage liegt der Palastgarten. - Der Fluß des goldenen Wassers durchzieht diesen 29.000 qm großen Innenhof mit 5 weißen Marmorbrücken (Allegorie auf 5 Kardinaltugenden)

- Wie überall war die mittlere Brücke oder das mittlere Tor dem Kaiser vorbehalten.

- Die Brücken führen zum Tor der Höchsten Harmonie (Taihemen)

- Erstmals sieht man das architektonische Mittel, Marmorterrassen mit Balustraden, zur Betonung der wichtigen Palastgebäude. Während der Ming-Zeit ließen sich die Kaiser hier von hohen Beamten beraten.

- Es wird bewacht von 2 Bronzelöwen (ein weiblicher, ein männlicher – Yin + Yan, immer Symetrie). Sie symbolisieren Mach und Größe des Kaisers.

- Weiblicher Löwe mit Jungtier

- Bronzeräucherbecken

- Deckenkonstruktion im Tor der Höchsten Harmonie, die dem Thronsaal vorgelagert ist.

- Hinter dem Tor liegt der größte Hof der Verbotenen Stadt.

90.000 Menschen konnten hier dem Kaiser huldigen. Allein Minister, Beamte und hohe Würdenträger hatten hier anläßliche großer Festlichkeiten (Hochzeit, Thronbesteigung, Jahresfeste, Kaisergeburtstag etc.) Zutritt.

Der ganze Platz ist gemäß dem chinesischen Prinzip des “umbauten Raumes” von Gebäuden umgeben.

An seiner Nordseite erhebt sich die Thronhalle oder Halle der Höchsten Harmonie, das wichtigste Gebäude in ganz China.

Um seine Bedeutung hervorzuheben verwandte man künstlerische und architektonische Mittel. Eine dreifache, 7 m hohe Marmorterrasse umrahmt dieses und 2 andere Zeremonialbauten (offizieller Palastbereich). Wieder war nur die mittlere Treppe für des Kaisers Sänfte vorgesehen. Die 1420 erbaute, 1697 restaurierte, 35 m hohe und 60 m breite Halle, ist das größte erhaltenen Baudenkmal der Kaiserzeit. Selbst die doppelstufige, gewalmte Dachform symbolisiert seinen Rang.. Die gelben Dachziegel durften nur für kaiserliche Baauten verwendet werden. Grün war für Prinzen, grau für alle Anderen. - 18 Räuchergefäße aus Bronze um die Terrasse herum symbolisieren die 18 Provinzen des kaiserlichen Chinas. Das ganze Gebäude ist umgeben und gebaut mit starkem Symbolgehalt.

- Bronzekranich – Symbol für langes Leben.

- Daneben das von den Minggräbern bekannte Fabeltier, Symbol für Langlebigkeit.

- Das Gewicht des Daches steht auf 24 Pfeilern aus Kampferholz, 28 m hoch. Die Wände sind nur zur Verblendung. Alles ist ohne Nägel, nur mit Holzzapfen verbunden. Trotzdem – oder gerade deswegen – überstand das Gebäude schwere Erdbeben.

- Der Fuß einer der beiden Steinpavillons, in denen Getreidescheffel und Sonnenuhr aufbewahrt werden. Symbole für Rechtschaffenheit und kaiserliche Gerechtigkeit.

- 4 riesige, vergoldete Kupferkessel enthalten das Löschwasser für die leicht entzündbaren Holzbauten. Allein 18 kg Gold befand sich auf ihnen, bevor es wahrscheinlich von deutschen Soldaten während des Boxeraufstandes abgekratzt wurde. Im Winter wurden Eunuchen mit der Beheizung der Kessel beauftragt, damit das Wesser nicht gefror.

- Dekorative Muster in Farben aus Malachit (grün), Azurit (blau), Zinnober und Gold schmücken das Bauwerk außen und innen.

Bei diesen 3 ersten Hallen wird nur das Drachenmotiv des Kaisers verwendet. Anders bei den 3 Hauptgebäuden des Privatpalastes, wo Drache und Phönix für die Kaiserin auftauchen. - Vergoldete Metallornamente verzieren Fenster- undTürrahmen. Die hohen Schwellen sind rudimentäre Geisterwände, die böse Geister abholten sollen.

- Des Kaisers Thron, Mittelpunkt der Welt, umgeben von 6 der 24 Säulen der Halle, die in zwei verschiedenen Goldtönen Drachen zeigen. Hinter dem erhöhten, vergoldeten Thronsessel ein Paravan, auf dem 9 Drachen abgebildet sind. 9 ist die erhabene Zahl, die Himmel und Erde versinnbildlicht.

- Räuchergefäße aus Cloisonné (Zellenschmelz) mit Elefanten als Friedenssymbol, ließen duftende Nebel aufsteigen, der den Sohn des Himmels in überweltlichen Dunst hüllte.

-

- Eine der goldenen 1,05m dicken südchinesischen Kampferholzsäulen, die auf dem Wasserweg bis nach Peking geschafft wurden.

- Hier die 2 anderen Zeremonialgebäude, die mit der Thronhalle auf den 7 m hohen Terrassen, genau in der Nord-Süd-Achse stehen.

Zwei andere Dachformen: vorne ein Zeltdach und hinten ein Walmdach mit dem unteren Teil eines Satteldachs.

Die vordere quadratische Halle der Mittleren Harmonie gilt als Verbindungsglied zwischen Thronhalle und der im Hintergrund liegenden Halle der gewahrten Harmonie. Betonend schnürt sich hier die Terrasse taillenförmig ein. - Die Halle der Mittleren Harmonie, noch original aus der Ming-Zeit, diente nur als Zwischenstation für den Kaiser, wo er die Ehrerweisungen, der für die Zeremonien zuständigen Beamten entgegennahm, bevor er die Thronhalle betrat und sich mit den Herrscherinsignien versah.

- Der relativ schlichte Thron.

- Rechts und links 2 Tragesessel. Der Himmelssohn ging so gut wie nie zu Fuß. Die Anzahl der Träger war vom Rang abhängig und per Gesetzt festgelegt.

- Vor der Halle der gewahrten Harmonie, die als Audienz- und Festsaal diente.

Auch die “Endrunde” der kaiserlichen Beamtenexamina wurde hier abgehalten. Nach konfuzianischem Brauch wählte der Kaiser alle 3 Jahre höchstpersönlich die Kandidaten aus, die durch zahlreiche Vorprüfungen bis hierher aufgestiegen sind. - Der Thron der Halle der gewahrten Harmonie mit den schon vom Thronsaal her bekannten Cloisonné-Räucherbecken.

- Hinter der Halle der gewahrten Harmonie

- Blick auf die kaiserlichen Dächer. Die herstellung der Dachziegel nahm allein 3 Monate in Anspruch. Um ihnen Glanz und Glätte zu verleihen, wurden sie nach dem Brennen in Öl getaucht.

- Blick auf das Tor der Himmlichen Reinheit, Zugang zu denWohnräumen der kaiserlichen Familie.

Es liegt ebenso wie die bsherigen 3 Hallen auf der Nord-Süd-Achse der Verbotenen Stadt. Die abgeschrägten, hohen farbenfrohen Mauern untersteichen, daß ab hier der Privatpalast des Kaisers beginnt. - Wieder vergoldete Löschwasserbekcen.

- Vergoldete Bronzelöwen.

- Türsturz am Tor der Himmlischen Reinheit, benannt wieder nach der dahiner liegenden Halle.

- Palast der Himmlischen Reinheit (Quianqinggong). Die gleiche Dachform wie die Thronhalle, betont den Vorrang dieser Halle vor anderen Privatgemächern. Auch hier am Ende des Dachfirstes Drachen mit weit aufgerissenem Maul, die das Gebäude vor Feuer schützen sollten.

- Vergoldete Räucherbecken.

- Vergoldete Minitaurtempel

- Die Bedeutung eines Gebäudes läßt sich nicht nur an der Dachform, sondern auch an der Anzahl der Figuren auf den Gratenden erkennen.

9 Tiergestalten geleiten einen Unsterblichen zu Pferde. Die Thronhalle allein hat 10 Tiergestalten. Sie sollen böse Geister fernhalten. - Dieses Gebäude erlebte seine letzte Zeremonie bei der Hochzeit des letzten Kaisers Pu Yi im Jahre 1922, also schon 11 Jahre nach seiner Abdankung.

Außerdem diente es den Ming-Kaisern als Schlafgemach. Die Stellwand hinter dem Thron ist mit Zitaten aus den konfuzianischen Klassikern geschmückt, die Kaiser Kangxi (1662-1722) selber auswählte. Dies ein Zeichen der uneingeschränkten Übernahme philosophischer und ethischer Grundsätze durch die Mandschukaiser, die ja eigentlich eine Fremdherrschaft waren. - Die 4 großen Schriftzeichen über dem Thron, vom ersten Quing-Kaiser oder Mandschu-Kaiser geschrieben, sagen, daß der Herrscher offen und gerecht sind soll und alles bescheinen solle wie die Sonne.

Ab Kaiser Yongzhen im 18. Jh. Befand sich hiter dieser Tafel das kaiserliche Testament. In diesem Palast wurde der Kaiser nach seinem Tode aufgebahrt. - Deckenausschmückung im Palast der Himmlichen Reiheit.

Die 2 anderen Hauptgebäude des Privatpalastes dienten der Kaiserin als Thronsaal und als Schlafgemach. - Ein verziertes Treppenmittelfeil üger das die Sänfte des Kaisers glitt aus weißem Marmor.

- Eine der langen Passagen innerhalb des verwinkelten Verbotenen Stadt. Hinter dieser Mauer links, verstecken sich die 6 westlichen Paläste, jenseits der Nord-Süd-Achse, die wir jetzt verlassen haben. Hier lebten Kaiserinnen und kaiserliche Konkubinen.

- Wie man sehen kann, ein kaiserliches, aber unbedeutendes Gebäude.

- Glasierte Kacheln mit dekorativen Medaillons schmücken viele Außenwände der Verbotenen Stadt.

- Das Tor der Pflege des Herzens, ist der Eingan zu einem Palastbereich im Westen der Achse. Aus Angst vor Attentaten verlegte der 3. Qing-Kaiser Yongzheng das Zentrum der Macht hier her. Es blieb hier bis zum Ende der Qing (Mandschu).

- Chinesische “Museumswärterin”, die schlief und Bronzeräucherbecken.

- Sonnenuhr = Symbol kaiserlicher Gerechtigkeit und Lauterkeit.

- Tor der Irdischen Ruhe, Gegenstück zum Tor der Himmlichschen Reinheit.. Beide begrenzen in Einhalter der Symmetrie, die 3 hinteren Hallen, die die Hauptgebäude der Privatgemächer sind.

- Wir befinden uns wieder auf der Nord-Süd-Achse und betreten den kaiserlichen Garten. 12.600 qm. Er wurde ursprünglich in der Ming-Zeit angelegt. Die Bäume sind zum Teil mehrere hundert Jahre alt.

- Mythische Wesen bewachen den Zugang, zu dem im Garten gelegenen daoistischen Tempel, der Halle der Kaiserlichen Seelenruhe. Sie liegt wieder genau auf der Mittelachse und ist das nördlichste, auf der Achse liegende Gebäude der Verbotenen Stadt. Die späten Ming-Kaiser (ab Mitte des 16. Jh.) pflegten daoistische Praktiken, wie Alchemie und Wahrsagerei und in diesem Tempel huldigten sie dem Hohen Gebieter des Nordens.

- 2 facettierte Pavillons stehen im Osten und Westen des Gartens.

- Künstliche Steinhügel, aus Taihu-Steinen bestehend, lockern als einziges die Symmetrie des Gartens auf. Diese Steine sind ein typisches Element chinesischer Gärten und kommen aus dem Taihu-See.

- Gebäude mit Zwillingspavillons in der SW-Ecke des Gartens.

- Der andere facettierte Pavillon.

- 3 Fabelwesen und ein Unsterblicher an den Gratenden dieses Pavillondaches.

- Kaiserlicher Garten

Mosaiken auf den Gartenwegen.

Hinter der halle der Kaiserlichen Seelenruhe, vergoldete Elefanten, wieder mit anatomisch falscher Beinhaltung.

Glasierte Medaillons mit Reihern auf der Gartenmauer

Künstlischer Hügel mit Pavillon an der nörlichen Gartenmauer. Das “Doppel-Neun-Fest (9. Tag des 9. Monats nach dem Mondkalender) wurde mit dem Besuch dieses Pavillons gefeiert. - Verlassen der Verbotenen Stadt durch das Tor der Geisterkrieger und sehen nun den Kohlenhügel oder Jingshan-Komplex.

Der Hügel entstand durch den Aushub des Wassergrabens. Auf diesem Hügel soll sich 1644 der letzte Ming-Kaiser erhängt haben, während der Usurpator aus der Mandschurei schon an die Palasttüren pochte. - Hauptverkehrsmittel Fahrrad auf Pekings Straßen.

- Die blaue und grüne Einheitskluft (Mao-Look) sieht man zunehmend weniger. Bekleidungsgeschäfte bieten Buntes, vor allem für Kinder.

- Ein alter Bambuskinderwagen, noch für 2 Kinder gebaut. Wie überall in China üblich, versorgen tagsüber die Großmütter die Kinder, da beide Elternteile arbeiten gehen. Die Großfamilie, in der mindestens 3 Generationen auf engstem Raum zusammen leben ist die Regel. Wohnraum ist knapp.

- Eines der großen Hotels in Peking, allerdings noch in klassischer Bauweise.. Hotelbaustellen werden einem wie Sehenswürdigkeiten in jeder Stadt gezeigt. Neue Hotels zeigen allenfalls noch bei der Innendekoration chisenisches Design.

- Typische Straßenkreuzung. Die Häuser sind hier meist nur einstückig, unten Laden oben wohnen.

- Neue Wohnsilos, die meist Betrieben gehören für Firmenangehörige. Sie zu bewohnen ist geradezu ein Privileg. Bei 5 stöckigen Häusern gibt es den Luxus eines Fahrstuhls allerdings nicht.

Ein Friseur und die typischen Sonderstraßen für Fahrräder. - Auch das ist Peking.

- Der allgegenwärtige Chinakohl und ein japanischer Wagen – eine Ausnahme.

- Trotz aller Modeeinflüsse beherrscht die blaue Farbe das Straßenbild.

- Es gibt fast nichts, was nicht mit einem Fahrrad transportiert werden kann.

- Fliegende Händler am Straßenrand. Freier Handel ist wieder erlaubt und wird gefördert, sodaß sich die Bauern zunehmend wieder nach Angebot und Nachfrage richten.

- Ein Verkehrspolizist, dessen Vorhandensein aber vohl mehr dekorativen Sinn hat, ebenso wie die Ampeln, denn einem Europäer erscheint der Verkehr chaotisch und ohne Regeln.

- Werbung für die Ein-Kind-Familie. Das Bevölkerungswachstum und die dadurch drohende Lebensmittelknappheit fürhte zu einem einzigartigen Propagandafeldzug. Das Mindestalter für Eheschließungen wurde eingeführt (Frauen 20, Männer 22 Jahre).

Die Geburt eines 2. Kindes führt zu finanziellen Einbußen und anderen Benachteiligungen. Einzelkinder und deren Eltern erhalten Prämien und Vorrang bei ärztlicher Versorgung, Schule, Kindergarten etc. Kontrollieren und rigoros durchführen läßt sich dies allerdings nur in den Städten.

Zu Familientragödien kann es kommen, wenn das einzige Kind ein Mädchen ist, denn obwohl seit Mao die Gleichberechtigung von Frau und Mann propagiert und gesetzlich festgelegt ist, sieht es in der Realität noch ganz anders aus. - Die Hinwendung zum Westen und seinen Konsumgütern unter der Regierung Deng Xiaopings seit Anfang der 80ger Jahre.

- Außer der Propaganda für das Einzelkind, findet man kaum noch politische Parolen im Straßenbild.

- Ein Hotel am Tiananmen-Platz

- Der Platz des Himmlischen Friedens oder Tiananmen-Platz, wurde 1651 als direkte Fortsetzung der Verbotenen Stadt, auf der Nord-Süd-Achse angelegt und 1958 auf 40 ha erweitert. Er durfte damit der größte Platz der Welt sein. Hier ereignete sich im Juni 1989 das berüchtigte Massaker.

- In der Mitte des Platzes erhebt sich das Monument der Helden des Volkes mit einem 36 m hohen “Obelisken”, der Inschriften Mao Zedongs und Zhou Enlais trägt.

Alle großen politischen Kundgebungen spielten sich auf diesem Platz ab. Vom Balkon des im Hintergrund liegenden Tors des Himmlischen Friedens verkündete Mao am 1. Oktober 1949 die Existenz der Volksrepublik China. - Der Sockel des Obelisken ist mit Reliefs verziert, die Szenen aus der Revolution zeigen.

- Im Süden des Platzes erhebt sich das monströse 1977 erbaute Mao-Mausoleum. Mao starb am 9.9.1976. Sein Nachfolger Hua Guofeng legte den Grundstein und am 1. Todestag Maos wurde das Mausoleum eröffnet.

- Genau gegenüber, an der Nordseite des Platzes, steht das Tor des Himmlischen Friedens. Es wurde 1417 gebaut (1651 erneutert). An seiner Basis verläuft ein Bach über den 5 weiße Marmorbrücken führen. Über dem mittleren Durchgang hängt noch eins der wenigen monumentalen Mao-Portaits und 2 Parolen. Links “Lang lebe die VR China”, rechts “Lang lebe die Einheit der Völker der Welt”.

Es war der Zugang zur Kaiserstadt, in deren Zentrum die Verbotene Stadt liegt.

Zur Kaiserzeit mußten alle Beamten Pferd und Wagen diesseits des Tores zurücklassen. Von hier sind es noch 500m bis zum Mittagstor, dem Eingang zur Verbotenen Stadt - Verzierte Marmorsäulen.

- Steinlöwen

- Der Himmelstempel liegt östlich der schon viel zitierten Nord-Süd-Achse, die ganz Peking durchzieht.

Sein Gegenstück auf westlicher Seite, ist der Altar des Ackerbaus. Ein Mal im Jahr, suchte der Kaiser diese beiden Altäre auf, um dem Himmel und der Gottheit des Ackerbaus zu huldigen.

Der Kaiser hatte als Himmelssohn den Auftrag, die Harmonie zwischen dem kosmischen Dreiklang Himmel, Erde und Mensch zu verwirklichen. Auf dem Kaiser lastete gewaltige Verantwortung, denn er war der moralische und politische Angelpunkt der Weltordnung und durch das Mandat des Himmels dafür verantworltich, daß Friede, Wohlstand und Sitte herrschten. - Das westliche Himmelstor.

Die “Halle der Gebete für eine gute Ernte” ist eins von drei Hauptgebäuden dieser großen Tempelanlage. Der 1420 erbaute, allerdings im 19. Jh. nach einem Brand wieder aufgebaute Rundbau hat ein dreistufiges Dach mit blauen Ziegeln, die den Himmel symbolisieren.

30 m Durchmesser, 38 m hoch. Er steht auf einer Basis aus drei runden Marmorterrassen. - Diese Halle ist ein Meisterwerk der chinesichen Architektur des 15. Jh.

Blick auf das Westliche Himmelstor, durch das wir die Anlae betreten haben.

- Kegeldach der Halle hat einen Durchmesser von 15,6 m. Es ruht nicht auf Säulen, sondern wird von 3 Lagen einer Balkenkonstruktion nach dem Regenschirmprinzip getragen. Diese Art der Bauweise kam in alter Zeit selten vor.

28 Söulen sieht man im Innern. Die 4 mit goldenen Ornamenten verzierten symbolisieren die 4 Jahreszeiten.

Es folgen 12 Säulen in runder Aufstellung für die 12 Monate. Der äußere Ring aus 12 Säulen sybolisiert die chinesischen 12 Tagesbschnitte zu je 2 Stunden. Kein einziger Nagel wurde für diese Konstruktion benötigt.

Auch die Seitengebäude haben üppig verzierte Decken.

Kaiserliche Himmelgewölbe ist eine einfachere Version der eben gesehenen Halle. Sie wird umgeben von der Echomauer. 2 Personen können sich, selbst wenn sie weit voneinander entfernt stehen gut miteinander unterhalten, wenn sie gegen die Mauer sprechen. Wie man später auch beim Himmelsaltar bemerken kann, waren den Ming-Baumeistern die Gesetze der Akustik durchaus geläufig.

Im kaiserlichen Himmelsgewölbe meditierte der Kaiser, bevor er zur Halle der Gebete für eine gute Ernte ging.

Vor der Halle befinden sich noch 3 Echosteine, von denen man je nachdem auf welchem Stein man steht, das Echo 1x, 2x oder 3x hören kann.

Die Zierplatten zwischen den Stufen für die Sänftenträger

Die blauen Dachziegel des Himmelstempels

Aufstieg zum Himmelsaltar, einer runden, in 3 Stufen erbauten, 5 m hohen Marmorterrasse. Durchmesser 30 m. Um den mittleren Stein liegt ein Kreis aus 9 Platten, dann 18, 27 usw., also immer ein Vielfaches der symbolträchtigen Zahl 9. Von diesem Altar erbat der Kaiser den himmlischen Segen für eine gute Ernte und brachte Opfer dar.

Wer auf dem mittleren Stein stehend etwas laut vor sich hin sagt, vernimmt seine eigene Stimme schallverstärkt.

Zugangstor zum Himmelsaltar. - Von den 4 Stadttoren, die an der 12 m hohen Stadtmauer Pekings lagen, existiert nur noch das Nördliche und das Südliche. Hier das südliche Quianmen genannt, 15. Jh.

- altes Planetarium

- Pekingenten-Essen

Pekingente oder auch Lackente. Nach dem Rupfen wird sie aufgeblasen, damit sich die Haut vom Fleisch löst und mit Zuckerlösung eingepinselt. 40 Min. gart sie am Haken über Birnen- oder Judendornholzfeuer. Gegessen werden die mundgerecht zugeschnittenen Fleischstückchen mit Pfannkuchen aus Weizenmehlteig, in die neben dem Fleisch, ja nach Geschmack, frische Zwiebeln und scharfe oder süße Saucen hineingegeben werden. - Pekinger Flughafen, Abflug nach Nanjing.

- Nanjing in Ostchina (Huadong) gelegen, kann als eine der ältesten Hauptstädte Chinas gelten.

8 Dynastien wählten zwischen dem 3. und 15. Jahrhundert Nanjing zu ihrer Hauptstadt. 1929-1949 war hier der Sitz der Regierung Tschiang Kai-scheks, dem Führer der Guo Mindang. Dann wurde die Nationalarmee von den Rotarmisten über den Yangzi-Fluß getrieben und zog sich alsbald nach Taiwan zurück.

Nanking ist heute eine moderne Großstadt mit 3,7 Mill. (2017: 8,3 Mill.) Einwohnern und liegt an der Mündung des Yangzi, was ihr schon in alter Zeit strategische und wirtschaftliche Bedeutung gab.

Dekoration im Jenling-Hotel, dem besten Hotel am Platz. In Zusammenarbeit mit einem Hongkonger Konzern erbaut. Entspricht voll den hohen europäischen Ansprüchen. Vor dem Hotelgelände Trauben von staunenden Chinsesen, 2 Welten. - Baustelle mit Gerüsten aus Bambus, selbst bei Hochhäusern. (Auch in Hongkong, ist besser bei Taifunen).

- Mao in einem als Museum und Aussichtspunkt ausgebauten Träger der Yangzi-Brücke im NW Najings. Diese 6.772 m lange Brücke (incl. der Rampen), ist der ganze Stolz der Chinesen. Als 1960 die Sowjetunion wegen ideologischer Konflikte, China jede weitere technische und wirtschaftliche Hilfe beim Bau dieser Brücke versagte, wurde es zur Prestigesache der chinesischen Nation, diese Brücke auch allein weiter zu bauen (1968 fertig). Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Infrastruktur des Landes, denn es gibt nur 3 große Brücken über den, das Land teilenden Yangzi.

Im unteren Stockwerk fährt die Eisenbahn zweispurig, oben Autos, Fahrräder und Fußgänger. Die eigentliche Brücke mißt 1.577 m zwischen den beiden Stütztürmen. - Straßenhändler mit nassen, bunten Steinen, ein spezielles Hobby der Bewohner von Nanjing. Man nennt sie Yuhua-Regenblumen-Steine, nach einer Legende, in der ein Mönch in Nanjng so innig gebetet haben soll, daß der beeindruckte Himmelsgott Blumen regnen ließ.

- Huanwu-Park im NW der Stadt, ist ein landschaftliches Paradies. Früher gehörte dieser Park mit seinem großen See, zu den kaiserlichen Liegenschaften.

Überall ist die Zeit der Chrysanthemen-Blüte und nahezu jeder Park in jeder Stadt hat seine Chrysanthemen-Ausstellung, in der die schönsten Pflanzen prämiert werden. Außerdem Prämierungen für Bonsais.

- Veranstaltung mit Kindern einer Förderschule für besonders musisch begabte Kinder.

- Am Fuße der Purpur-Berge steht das Mausoleum von Dr. Sun Yat-sen, dem 1866 in Guangzhou geborenen, ersten Präsidenten der Republik, nach dem Sturz der Qing-Dynastie. Ab 1911 lenkte er die Geschicke einer Republik ohne Machtinstrumente und mußte seinen Präsidentensessel bald an den mächtigen Kommandeur der Nordarmee Yuan Shikai abtreten, der kurz vor seinem Tod noch den Plan hatte, sich selbst zum Kaiser zu ernennen. Dr. Sun Yat-sen war zwischenzeitlich nach Japan geflüchtet und gründete im Süden Chinas eine eigene Republik, im Gegensatz zu den im Norden tobenden Bürgerkriegen. Er sammelte den Widerstand gegen die feudalen Militärmachthaber in der Guomindang, der Nationalen Volkspartei.

Anfang der 20ger Jahre gründeten sich in der Pekinger Universität erste marxistische Zirkel, zu denen schon Mao gehörte. Nach dem Gründungskongreß der Kommunistischen partei Chinas entschloß man sich 1923 zur Zusammenarbeit mit der Guomindang. 1925 stirbt Dr. Sun Yat-sen. Sein Schwager Tschiang Kai-schek tritt die Führung der Guomindang an und durch ihn kommt es später zum Bruch mit den Kommunisten, die unter Maos Führung von 1934-35 den Langen Marsch unternehmen.

Das Mausoleum wurde 1929 erbaut und ist ein Komplex von 80.000 qm. 392 Granitstufen führen hoch zur Grabhalle.

Marmorstandbild von Dr. Sun Yat-sen, 5 m hoch - Unweit des Mausoleums, im Bereich ehemaliger buddhistischer Klosteranlagen, liegt der Park des Linggu-Tempels. Von dieser Klosteranlage aus der Ming-Zeit, hat sich nur die Wuhang-Halle oder Balkenlose Halle erhalten. Heute sind in ihr Steintafeln mit den Namen von einigen tausend Gefallenen der Revolutionskriege angebracht. Sie ist nur aus Steinziegeln erbaut, ganz ohne Holz.

- Die Geisterallee mit Heerführern, Ratgebern, Elefanten, Kamelen etc., die zu den frühen Ming-Gräbern führt, bevor Kaiser Yongle die Grablege nach Peking verlegte. Die Reste dieses, während des Taiping-Aufstandes geplünderten Grabes, sind einfacher und naiver als die in Peking. Hier ist Hongwu begraben, der 1. Ming-Kaiser. Er war Waisenkind, wurde von Mönchen aufgezogen, schloß sich Banditen an und wurde durch sie so mächtig, daß er sich schließlich zum Kaiser proklamierte. 1383 war die Grabanlage fertig.

- Der alte Stadtgraben um Nanjing.

- In ganz China ist heute praktisch ein privates Verantwortlichkeitssystem eingeführt worden. Der Boden wurde unter den Bauernfamilien aufgeteilt. Sie verfügen allerdings nur über das staatlich garantierte Nutzungsrecht. Ein abgeschlossener Vertrag verpflichtet den Bauern zu jährlichen Abgaben als Gegenleistung. Was darüber hinaus erwirtschaftet wird, kann zu höheren Preisen auf den freien Märkten verkauft werden. Freie Märtkte gibt es heute überall in China. Die Waren sind teurer als in staatlichen Läden, aber auch frischer.

- Die typischen Bambustragestangen

- Reste der alten Stadtmauer

- Einer der zahlreichen Freundschaftsläden in China. Hier im alten Trommelturm untergebracht. In ihnen kann man nur für Touristengeld einkaufen.

- Die typischen Teebecher mit Deckel.

- Bahnfahrt nach Wuxi. Ich habe noch 39 Grad Fieber.

- Reisstroh zum Trocknen auf dem Weg nach Yixing. Yixing liegt nur wenige Kilometer vom Taihu-See entfernt, inmitten zahlreicher Kanäle und Seen. Das Land wird beherrscht durch das Mündungsdelte des Yangzi, es gibt keine Berge, alles liegt nur max. 10 m über dem Meeresspiegel.

- Bambus

- Handwerkszeug von Bauarbeitern

- Ein Laden für Tonwaren.

- In dem kleinen Dorf Dingshu südlich von Yixing, werden aus einem dunkelbraunen Ton die berühmten, auch nach Deutschland exportierten Teeservice, Vasen etc. hergestellt.

- Diese Tongeschirre gewannen auf der Weltausstellung 1926 in Philadelphia die Goldmedaille und auf anderenAusstellungen zahlreiche andere Preise.

Mit Hilfe von Formen entsteht der Körper einer Teekanne.

Kinder können mit am Arbeitsplatz sein und werden z.B. Mit Hilfe Zuckerrohrs beschäftigt.

- Die Tüllen werden ausgehöhlt.

Überall an den Arbeitsplätzen die obligatorischen bunten Thermoskannen.

Muster werden in den Ton gekratzt

Mit Hilfe von Schablonen werden die Ornamente vorgezeichnet. - Seladonfabrik: Die meist grün glasierten Seladone bildeten einen der Hauptströme in der Entwicklung der chinsesichen Keramik bis zum 15. Jh., als das blau-weiß Porzellan der Ming-Zeit sie verdrängte.

Seladone zum Trocknen aufgereiht. - Teepause. Grüne Teeblätter werden mehrmals aufgebrüht.

- Vorschule einer Grundschule in Yixing.

Seit dem Tode Maos, der Zerschlagung der Viererbande und dem erneuten Aufstieg Deng Xiaopings, vollzieht sich ein beachtlicher Wandel in der chinesischen Erziehungspolitik. Polititsche Seminare und körperliche Arbeit, weichen beruflicher Qualifikation und akademischen Forschungsvorhaben. 1982 waren 23,3 % der Gesamtbevölkerung Analphabeten, im Vergleich zu 1949, wo ca. 90 % Analphabeten waren.

Während der Kaiserzeit war Bildung ein Privileg der besitzenden Klasse. Der Staat war gekennzeichnet durch die Herrschaft der Beamtenklasse. Außer Frauen konnte theoretisch jeder Beamter werden, aber die umfassende Bildung, die man dafür benötigte, konnte man sich nur durch teure Hausleihrer aneignen.

Unter Bildung verstand man damals Kenntnisse der klassischen Philosophie und Literatur. Dieses elitäte konfuzianische Bildungswesen dürfte mit dafür verantlwortlich sein, daß China mit seiner 3000jährigen Kulturgeschichte, seit dem 15. Jh. seine Weltspitzenstellung in Technik und Wissenschaften verlor.

Etwa 50 % der chinesichen Bevölkerung sind unter 20 Jahren. Es läßt sich ermessen, welche Schüler- und Studentenzahlen bewältigt werden müssen. Mit ca. 3,5 Jahren kommt ein chinesisches Kind in den Kindergarten. Die Kindergärten kosten 30 oder 20 Yuan im Monat. Hier erhalten die Kinder auch eine Vorschulerziehung, in denen gerechnet wird und erste Schriftzeichen erlernt werden. - Eintragung in das Gästebuch der Schule, unter feierlichem Beisein von 2 “Pionieren”. Die Grundschule dauert 5 Jahre, in Großstädten inzwischen 6 Jahre mit 5,5 Tagen in der Woche Unterricht, zu je 8 Stunden! Ab dem 4. Jahr wird Englisch gelehrt. Am Ende gibt es eine Prüfung, die bis zu 3 mal wiederholt werden kann. Wer besteht, kommt in die Mittelschule, wer durchfällt muss versuchen Arbeit zu bekommen.

- Friseurladen

- Schaufensterauslage

- Lebensmittelgeschäft

- Herbstfärbung Ende November im Hotelgarten in Yixing (ca. 32. Breitengrad, Höhe Israel)

- Blick aus dem Hotelzimmer im Wuxi auf den Tai-See. Wuxi hat 750.000 Einwohner und heißt übersetzt “ohne Zinn”. Früher ca. 1100-220 v. Chr. Wurden hier Zinngruben ausgebeutet und der Ort hieß “mit Zinn” = Youxi. Das umliegende Land ist ebenso wie in Yixing sehr fruchtbar und läßt 3 Getreideernten pro Jahr zu. Der Garten am Ufer des Sees ist der 1929 angelegte

Er wurde einer älteren Anlage, in der ein König um eine Prinzessin warb, nachgebaut.

Der Li-Garten ist ein gutes Beispiel traditioneller chinesischer Landschaftsarchitektur.

Schön verzierte Papierkörbe und Spücknäpfe gehören in großer Zahl in jeden Part - Hubin-Hotel

- Einer der Fotografen, die überall in China bei Sehenswürdigkeiten bereit stehen und ihre Dienste anbieten.

- Hubin-Hotel

- Pagode im Li-Garten. Die Pagode geht zurück auf indische Ursprünge. Früher wurden Fürsten und Könige in ähnlichen Bauwerken beigesetzt.

- Der Taihu oder Tai-See ist der viertgrößte Süßwassersee in China (2.240 qkm) mit 111 Inseln. Der ganze See ist sehr flach und max. 3 m tief. Er stellt eine zoologisch-geologische Besonderheit dar, denn obwohl er ein Süßwassersee ist, leben in ihm etliche Tierarten, die eigentlich nur im Salzwasser vorkommen.

Vor 1 Millionen Jahren, war dieser See Bestandteil des Meeres. Durch Anschwemmungen aus den Flüssen, wurde er allmählich ein Binnensee und genauso allmählich wurde aus dem Salzwasser Süßwasser. Die Tiere überlebten. Der See ist überaus fischreich, doch zusätzlich wird hier in abgetrennten Becken sehr viel Fischzucht betrieben. Die berühmten Taihu-Steine stammen aus diesem See. Schon vor Jahrhunderten hat man natürliche Steine in den See geworfen, die dann nach Jahren diese bizarren Formen bekamen. - Auf einer Halbinsel liegt der bergige Taihu-Park oder Schildkrötenkopfpark, Ziel zahlreicher Erholungssuchender.

- Abriebsteine für Tusche

- Jadeschleiferei mit fürchterlichen Arbeitsbedingungen. Jade galt im alten China als heilige Substanz. Ihr sanfter Glanz wird mit der Menschlichkeit verglichen, ihr Klang mit der Weisheit, ihre Zähigkeit mit der Tapferkeit, ihre Reinheit mit der Sittlichkeit.

Die unterschiedliche Farbe der Jadestücke spielt für ihren Wert eine große Rolle. Es gibt weiße, graue, gelbe, braune und schwarze Jade, sowie natürlich alle Grünschattierungen.

Ofen mit der typischen durchlöcherten Kohle - Hihui-Park. Der Garten wurde nach Originalplänen aus dem 16. Jh. (Ming-Zeit) wieder aufgebaut.

Teehhaus - Papierkorb und Spucknapf

- An der Hauswand sieht man Vogelkäfige hängen. Ein Hobby in China, vor allem von alten Männern, die die Vögel früh morgens bei Sonnenaufgang in den Park bringen und ihrem Gesang lauschen.

- In den 30ger Jahren des letzten Jahrhunderts, legten 45 Seidenspinnereien den Grundstein zu Wuxis industriellem Aufstieg. Aber bereits vor 1500 Jahren hatte die Seidenraupenzucht in Wuxi seine Ursprünge. Heute sind ca. 50.000 Arbeiter (80% weiblich) allein in der Textilindustrie in Wuxi beschöftigt.

Am Nordufer des Tai-Sees sind große Maulbeerbaum-Plantagen. Die Seidenraupen werden mit diesen Blättern gefüttert. Oft ist die Zucht von Seidenraupen ein einträglicher Nebenerwerb der Bauern.

Die in ihre Kokons eingesponnenen Raupen werden dann von den Bauern an die Seidenspinnereien verkauft.

Hier die Anlieferungsstelle für die riesigen, mit Kokons gefüllten Säcke.

Die Kokons, die verfärbt sind, Flecken haben oder 2 Raupen enthalten werden aussortiert.

Danach gehen die Kokons zum Abbrühen, um die Raupen abzutöten.

Eine Arbeiterin betreut 10 Spinnspulen. Je Seidenfaden werden 8 Kokons benötigt. In dem Becken direkt vor ihr, wird von den fertig abgekochten Kokons mittels eines “Quirls” der Fadenanfang gesucht. Sobald er gefunden ist, kommt der in eine Art “Reserve”. Sobald sich einer der 8 Kokons, die einen Seidenfaden ergeben, dem Ende zuneigt, wird er durch einen neuen aus der “Reserve” ersetzt. Die Arbeiterin überwacht an dieser Maschine also 80 Kokons.

Die abgetöteten Raupen/Puppen werden gesammelt und in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Medikamenten verwendet oder an Haustiere verfüttert.

Die vollen Spulen werden im Ganzen abgenommen und umgespult.

Die Stränge werden vernäht, von den Spulen abgenommen, verpackt, registriert und am Ende zu einer Art Kordel gedreht.

So wird die Seide für den Transport fertig gemacht. - Durch Wuxi verläuft der Große Kanal, auch Kaiserkanal genannt. Mit 1794 km Länge, ist er einer der längsten künstlichen Wasserwege der Welt. Der 2. Kaiser der Sui-Dynastie, Yang Di, ließ diesen Kanal 605 anlegen, um die Kaiserstadt Xian mit dem fruchtbaren Gebieten im Yangzi-Delta zu verbinden. Außerdem verbindet dieser Kanal die beiden größten Flüsse Chinas, den Gelben Fluß und den Yangzi.

610 war der Kanal bis Peking gegraben und bildete somit viele Jahrhunderte die wichtigste Versorgungsader der Hauptstadt im Norden mit Getreide und anderen Nahrungsmitteln aus dem Süden. Ein Netz vieler kleiner Kanäle durchzieht die Altstadt, sodaß Wuxi als das “Venedig des Ostens” bezeichnet wird. Die flachen Lastboote werden von Motoren angetrieben.

Im Wasser des Kanals wird Wäsche und Gemüse gewaschen. Die 1-3stöckigen Häuser haben immer 2 Ein- bzw. Ausgänge. Einer zur Straße, einer zum Kanal.

Die Kanäle sind so eng, daß man oft bezweifelt, daß dieses Bootsgewirr ohne Unfälle funktioniert. - Das Erdgeschoss besteht aus Ziegelwänden, die weiß gekalkt sind. Die darüber leigenden Geschosse, wo das Wasser nicht mehr herankommt bestehen aus dunkel gebeiztem Holz. Fast alle Häuser sind über 100 Jahre alt. Unten befindet sich Küche und Wohnstube, oben die Schlafräume, da hier die Feuchtigkeit geringer ist.

- Gelenkt werden die Boote im Wesentlichen mit sehr langen Bambusstangen, mit denen man sich andere Boote oder Häuserwände vom Leib hält. Meist verrichten Frauen diese körperlich schwere Arbeit, während die Männer in Ruhe hinten am Motor sitzen.

- Typisch sind die Bogenbrücken, auch Kamelhöckerbrücken genannt. Diese stammt noch aus der Ming-Zeit.

Kleine Kinder werden angebunden, damit sienicht ins Wasser fallen.

Typische moderne chinesische Wohnhäuser mit den üblicherweise überladen wirkenden Balkons.

Wie man sieht werden die Schiffe per Hand- bzw. Handkarren beladen und gelöscht.

Langes Holz wird aber auch hier geflößt.

Ausnahmsweise mal ein Kran

Nahezu jedes Geländer wird zum Trocknen der Wäsche benutzt. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit in dieser Gegend, braucht die Wäsche sehr lange, bis sie trocken ist.

Schiff beladen mit Säcken voller Seidenraupenkokons - Eine kleine schwimmende Stadt

- Die chinesischenToiletten, rechts im Bild, werden ebenso im Kanal gesäubert, wie die Spücknäpfe in der Bildmitte.

- Das Abladen per Hand bzw. Tragestange

- Wäsche wird sauber geschlagen

- Freier Markt in Wuxi

- Ein “Mister Minit” in China

- Wuxi

- Shanghai: mit fast 12 Millionen Einwohnern, die größte Stadt Chinas und eine der bevölkerungsreichsten der Welt. Fast 50 % des inländischen Handels und der Exportgüter werden hier umgeschlagen.

Shanghai ist viel weltstädtischer, viel offener und geschöftiger als andere Städte in China. Es galt lange Zeit als El Dorado für Abenteurer, Prostitution und dunkle Gestalten. “Shanghaien”, das gewaltsame Anheuern von Matrosen durch “Betrunken-machen” und verschleppen, stammt aus dieser Zeit (ca. 1842-1949, Ende des 1. Opiumkrieges bis zur Gründung der VR China). Davon ist heute nichts mehr zu bemerken.

Wir sind inmitten der alten Chinesenstadt, deren Stadtmauern zu Beginn des letzten Jahrhunderts geschleift wurden. - Huxinting-Teehaus, auf Pfählen inmitten eines großen rechteckigen Wasserbeckens. 2 rechtwinklige Zickzackbrücken, genannt “Brücken der 9 Umwege”, führen zu ihm hin.

Die niedrigen alten Häuser wurden renoviert. Früher setzte kaum ein Weißer je seinen Fuß in dieses Slumviertel. - Plan des Gartens des Mandartin Yü (kaiserlicher Beamter), dem Teehaus direkt gegenüber. Er wurde 1577 angelegt. 30 Pavillons und Kioske, verbunden durch enge Treppchen und Durchgänge bilden ein wahres Labyrinth.

Schöne Schnitzereien verzeiren die Gitter in den Trennmauern, die die verschiedenen Gartenbereiche abteilen.

“Saal der Zärtlichkeit”, dessen Mobiliar aus Banianwurzelholz besteht.

Drachenmauern - typisch chinesische Schnellküchen, in denen mit akrobatischer Fingerfertigkeit die chisesischen Ravioli “Chiao-tzu” zubereitet und in durchlässigen Bambussieben im Wasserdiampt gegart werden.

- Japanische Touristen

- Stellenweise stehen die Häuser so dicht, dass die Bambusstangen zum Wäsche trocknen, über die ganze Straße reichen

- moderner chinesischer Geschmack

- für uns unvorstellbare Wohnverhältnisse

- Wintermützen für Kinder und Luftballons

- Schlüsselanhänger

- gestrickte Wollmützen

- Schuhmacher

- Super-Man in China. Westliche Einflüsse waren auch schon früher inShanghai schneller und besonders stark zu spüren.

- Jadebuddhatempel. Die 2 Jadebuddhas, nach denen der Temple benannt wurde, sind von einem Mönch 1882 aus Burma mitgebracht worden. Man darf sie nicht fotografieren.

Hier sozusagen die “Jünger Buddhas, jeder ist Schutzpatron bestimmter Lebensbereiche. Man findet solche Figuren in jedem buddhistischen Tempel.

Die erhalbene Halle.

In den Innenhöfen des Tempels, der erste 1911-1918 von mördlichen Stadtrand hierher verlegt wurde, stehen Räucherbecken für die rituellen Reinigungen mit Rauch. Etwas 40 Mönche leben hier, die zum Teil Unterhalt vom Staat erhalten.

Die neuen Gebäude sind in traditionellen Ocker- udn Gelbtönen angemalt.

Auch Kerzen werden entzündet, wie in christlichen Kirchen.

Ein großer, aufrecht stehender Buddha aus Bronze aus dem 12. Jh.

Seit nach der Vertreibung der Viererbande der Tempel wieder geöffnet wurde, findet man auch wieder betende Gläubige, meist allerdings Auslandschinesen oder ältere Leute. Die chinesische Verfassung sichert Religionsfreiheit zu, stellt aber Verbreitung religiösen Gedankengutes unter Strafe.

Nichtsdestotrotz versuchen Eltern diesem Kleinkind das formvollendete Beten beizubringen.

Vor den verschiedenen Buddhastatuen stehen meist wunderschön geschnitzte Tische in rot/gold.

Wenn man Richtung Ausgang geht, kommt man an den 4 Himmelskönigen vorbei. Sie sollen Dämonen fernhalten und symbolisieren die 4 Jahreszeiten oder auch die 4 Himmelsrichtungen.

In der ersten Halle eines buddhistischen Tempels findet man immer den lachenden Buddha, meist goldfarben und schrecklich fett. - Schatzkammer des Tempels

Vergoldeten hölzerne Paravans mit Szenen aus dem früheren Klosterleben.

Zeremoniale Gerätschaften.

- Kulturabend

Szenen aus der Peking-Oper, einer von etwa 100 Stilrichtungen in der chinesichen Oper. - Teppichknüpferei

- Institut für Kunsthandwerk

Bilder werden gestickt, so genau wie Fotografien.

Ein Meister im Formen von kleinen Figuren aus einer Reismasse, die sehr hart wird.

Ein Intarsienparavan, Halbedelsteine in Lack

Kraniche in Landschft aus Halbedelsteinen.

Seidentiere

Hier entstehen Seidenblumen.

Maler

Scherenschnitte - Nanjing-Straße, die Hauptgeschäftsstraße Shanghais. Hier steht auch das Kaufhaus Nr. 1. Allein in diesem Kaufhaus weden bis zu 200.000 Kunden pro Tag bedient.

Viele der Gebäude stammen noch aus der Zeit, als noch viele europäische Mächte hier besondere Interessenzonen hatten, die bis 1949 unabhängig von der chinesischen Rechtssprechung waren.

Im Kaufhaus Nr. 1 kunstvoll besticke Kopfkissenbezüge.. - Wandzeitungen it Berichten von Autounfällen, mit sehr drastischen Fotos, deren Naturgetreue noch mit rotem Stift nachgeholfen wurde.

- Plakatmaler. Reklame gibt es in den Städten inzwischen viel, aber jedes Plakat ist einmalig.

- Blick aus dem Hotelzimmer auf die Stadt Xian.

Xian, früher Changan, ist die Hauptstadt der Provinz Shaanxi und war vom 11. Jh. vor Christus bis zum 10. Jh. nach Christus Hauptstadt von 11 aufeinander folgenden Dynastien.

Xian liegt in einer großen Ebene, dem Kernland Chinas, das seit der Steinzeit bewohnt ist. Als Changan im 8. Jh. Hauptstadt der Tang-Dynastie war, war diese Stadt mit über 1 Millionen Einwohnern wahrscheinlich die größte Stadt der Welt.

Heute leben hier 2,8 Mill. Einwohner. - In China gibt es zahlreiche ethnische Minderheiten, was bei der Größe des Landes nicht verwundert. Im Gegensatz zur maoistischen Zeit, wo man diese Minderheiten zur Integrierung zwingen wollte (z.B. Vertreibung des Dalai Lamas aus Tibet), bemüht sich die heutige Regierung darum, das kulturelle Erbe und die Besonderheiten der unterschiedlichen Völker zu fördern und zu bewahren.

Die 1-Kind-Politik gilt nicht für sie. Hier einige Malereien einer ethnischen Minderheit, d.h. Menschen die keine Han-Chinesen sind (93,3% der Gesamtbevölkerung). - Hauptattraktion und vielleicht die bedeutndste archäologische Fundstätte dieses Jahrhunderts, sit die Terrakotta-Armee in einem der Nebengräber für den 1. Kaiser Chinas.

Etwa 32 km östlich der Stadt Xian ließ Qin Shi Huangdi sein Mausoleum erbauen. Im Alter von 13 Jahren bestieg er den Thron des Qin-Reiches und einte erstmals die verschiedenen, zersplitterten Reiche zum 1. chinesischen Kaiserreich (221 v. Chr.).

Er begründete die 1000 Jahre dauernde Qin-Dynastie.

Zahlreiche, recht drastisch durchgesetzte Reformen, die Jahrhunderte überdauerten, veränderten die damalige Gesellschaft. Er standardisierte Maße, Gewichte, Wagenbreiten, Schrift, schuf einen Kalender und führte eine einheitliche Geldwährung ein.

Er war Anhänger der Legalisten-Schule, die im Gegensatz zu Konfuzius, den Menschen grundsätzlich für böse hielten und darauf eine Staatstheorie mit starker militärischer Macht und drastischem Strafsystgem gründeten. Er veranlaßte die 1. große Bücherverbrennung der Geschichte (konfuzianistische Schriften).

Er war auch derjenige, der die verschiedenen Mauerabschnitte im Norden des Reiches zur “Chinesichen Mauer” verband. - Beim Graben eines Brunnens, entdeckten 1974 Bauern eine lebensgroße, aufrecht stehende Terrakotta-Figur. 1979 errichtete man zum Schuzt der Fundstelle eine 14.260 qm große Halle, in der strenges Fotografierverbot gilt.

- Der eigentliche Grabhügel liegt noch 1,5 km von hier entfernt, umgeben von schützenden Bergen. Die einzige zur Ebene hin offene Stelle, wurde durch mehrere in Schlachtordnung aufgestellte Terrakotta-Armeen geschützt.

36 Jahre lang, waren mehrere hunderttausend Arbeiter mit der Errichtung dieses riesigen Grabkomplexes beschäftigt. - Ein Überblick über diese gewaltige Fundstelle. Etwas 6.400 Krieger, Offiziere und einige Pferdewagen stehen hier. Dieses Grabmahl demonstriet die Abkehr von der Sitte, Sklaven mit ihrem Herrn zu bestatten.

- In 11 Korridoren stehen die 1,80 bis 1,86 m großen Figuren in Schlachtordnung. Nur wenige Meter nördlich dieser Anlage Nr. 1, fand man zwei weitere Nebengräber. Nr. 2 enthält etwa 1.400 Kavalleriesoldaten und Pferde, Nr. 3 eine Gruppe von Offizieren.

- Die lebensgroßen Soldaten haben alle individuelle Gesichter. Auch die Kleidung und die Frisuren unterscheiden sich. An ihnen kann man den Rang und die Aufgabe eines Soldaten erkennen.

Kopf eines Generals, zu erkennen an der eigentümlichen Kappe. - Ein knieender Bogenschütze. Über 10.000 Bronzewaffen wurden bei den Ausgrabungen, die noch fortdauern, geborgen.

Bei dieser Ansicht von hinten sieht man, wie unterschiedlich selbst die relativ einheitlichen, rechts oben getragenen Haarknoten aussehen. Etwas 100 von Pferden gezogene Kriegswagen stehen in dieser Schlachtordnung. Da sie aus Holz waren, sind sie weitgehend zerfallen.

Aber es gab auch Kavellerie. Die Soldaten im Hintergrund, mit den flachen Kappen gehören dazu.

Ein gewöhnlicher Fußsoldat, an dem man aber noch gut erkennen kann, daß die gesamte Armee einmal bunt bemalt war.

Offizier als Wagenlenker.

Der z.T. Noch unausgegrabene Teil der Armee.

Einige der Bronzewaffen.

1980 wurden unweit des Grabes zwei Bronzewagen gefunden.

In einer anderen Halle, wird einer dieser, inzwischen restaurierten Bronzewagen ausgestellt.

Die Wände des Wagens sind mit Ornamenten verziert.

Das Zaumzeug der 4 Pferde besteht aus Gold und Silber.

Detail der Wagenwand.

Vor der Halle stehen, wie vor vielen Sehenswürdigkeiten, Berufsfotografen. - Bunte, für diese Region typische handarbeiten werden unter freiem Himmel angeboten. Die Muster dieser Westen sind zum Teil plastisch mit Stoff unterfüttert.

- Garküchen unter freiem Himmel, mit heißen Suppen gegen den eisigen Wind.

- Stand an Stand der Verkauf von kleinen Nachbildungen der Terrakottafiguren. Preislich werden sie fast verschenkt. Schnell bilden sich lange Trauben, wenn sich eine “Langnase” dafür interessiert.

- Der eigentliche, noch nicht geöffnete Grabhügel des 1. Kaisers. Er entstand inden Jaharen 247-211 vor Christus.

- Die heißen Quellen von Xian sind 43 Grad warm und helfen gegen Rheumatismus und Hautkrankheiten.

Schon im 8. vorchristlichen Jahrhundert, besuchen königliche Familien diesen Ort und ließen einen Palast erbauen. Kaiser Huangzong aus der weltoffenen Tang-Dynastie, verbrachte hier oft die Wintermonate mit seiner Lieblingskonkubine. - Seit 1949 sind die Pavillons und Gärten für das normale Volk zugänglich. Einige Zeit lebten hier auch daoistische Mönche, die noch einige Tempel am Hang des Berges erbauten.

- Scherenschnitte von Profilen, sind nicht auf den Pariser Montmartre beschränkt.

- Das warme Wasser eignet sich gut zum Wäsche waschen.

- Xian oder Chang’an entwickelte sich in der Tang-Zeit (618-906) zum Zentrum der asiatischen Welt.

Hier begann bzw. endete die Seidenstraße, über die unzähliche Kaufleute, Gelehrte und Vertreter anderer Länder nach China kamen. Buddhistische, daoistische, islamischen und nestorianische Gebetshäuser existierten nebeneineander während dieser toleranten Zeit.

Im heutigen Xian ist die alte schachbrettartige Anlage mit vollständig erhaltener Stadtmauer noch besonders gut zu sehen.

Sie wurde Ende des 14. Jh. von den Ming erbaut, genau auf den Grundmauern der alten “Verbotenen Stadt” der Tang-Kaiser.

12 m hoch, verjüngt sich nach oben von 15-18 m Breite auf 12-14 m.

Altes Stadttor. - Straßenhändlerin verkauft leckere Sesamstangen.

- Spielzeug für Kinder

- Alte Frau mit gewickelten Füßen, ein altes, aus der Kaiserzeit stammendes Schöheitsideal.

- Bananenverkäufer vor den Auslagen eines Kaufhauses.

- Große Wildganspagode, wurde erstmals 652 auf Wunsch des Mönchs Xüan Zang erbaut. Er zog sich nach seiner langen Indienreise hierher zurück, um die zahlreichen buddhistischen Sutra-Rollen ins Chinsesische zu übersetzen.

Der heutige 7-stöckige, 64 m hohe Bau, stammt aus dem Jahre 1580, zeigt aber die typische Bauweise der Tang-Zeit.

Er ist aus Ziegeln erbaut, die so angeordnet sind, daß ihre Muster das Bild eines Holzbaus mit Balken, säulen und Dächern vorspiegeln.

Der seltsame Name stammt von der Legende, nach der Buddha einen Mönch in Versuchung führte, der kein Fleisch essen durfte, indem er eine Wildgans tot vom Himmel fallen ließ. Der Mönche widerstand und erbaute zum Gedenken diese Pagode.

Sie steht in der Ci En Tempelanlage. - In der Altstadt von Xian, werden farbenprächtige Handarbeiten verkauft. In der Provinz Shaanxi gibt es viele Hui, d.h. Chinesen, die aber islamisch sind und deshalb als nationale Minderheit gelten. Man erkennt sie an den Kappen, die sie als gläubige Moslems tragen und die hier in bunten Versionen an Touristen verkauft werden.

- Der Islam gelangte im 7. Jh. über die Seidenstraße nach Xian. Die Große Moschee in Xian, wurde im chinesischen Stil erbaut. Sie wurde 742 unter den Tang gegründet und ist die älteste von den 14 mohammedanischen Kultstätten in Xian. Am Eingang steht ein altes Ehrentor, wie man es aus konfuzianischen Tempeln oder den kaiserlichen Grabanlagen kennt.

Die heutigen Moscheegebäude stammen aus dem 18. Jh.

- Der Innenhof der Moschee

Alte Dachziegel. Die Anlage wird momentan restauriert, ein sichtbares Zeichen der wieder garantierten Religionsfreiheit.

Minarett der Mosche, welches eher einem Pavillon gleicht.

Stelen aus der Ming- und Quing-Zeit

In der großen Gebetshalle arbeiten Handwerker. Sie stammt noch aus dem 14. Jh. und enthält arabische und vorderasiatische Stilelemente.

Die alten Dachziegel der Gebetshalle mit den Drachen vom Dachfirst.

Die Decke der Moschee, mit türkisch und persisch anmutenden Ornamenten.

Ein Hui mit Kappe

Auch kleine Kinder bedecken nach moslemischer Sitte ihren Kopf - Großeinkauf

- An Baustellen arbeiten auch Frauen.

- Transport eines Hochspannungsmastes durch die engen Straßen, wird zu einem Verkehrsproblem

- Der Trommelturm Gu Lou aus der Jahre 1370. Steinsockel mit Holzskelettbau. Früher wurde mit Trommeln das Schließen der Stadttore angekündigt.

- Blick in einen Innenhof der typischen alten chinesischen Wohhäuser..

- 10 km östlich von Xian, fand man 1953 bei Ausschachtungsarbeiten eine Siedlung der Yangshao-Kultur (ca. 6000 v. Chr.) der Jungsteinzeit, genannt Banpo.

Modell der Siedlung, umgeben von einem tiefen Graben, gegen wilde Tiere. In jungsteinzeitlicher Zeit herrschte in China noch Matriarchat.

Hier eine der rekonstruierten Rundhütten.

Wie man auf diesem Rekonstruktionsgemälde sehen kann, zeigen alle Eingänge nach Süden, als Schutz vor dem kalten Nordwind. - Xingqing-Park, der außerhalb der Stadtmauern gelegene frühere Palastgarten der Tang-Kaiser. 1/3 der Anlage wird von einem See bedeckt.

Einige der früheren Palastgebäude, sind im alten Stil wieder aufgebaut worden. - Museum der Provinz Shaanxi.

Alte Glocke

Erdbebemessgerät. Je mehr Kugeln dem Drachen aus dem Maul fallen, und von den Fröschen aufgefangen werden, desto stärker ist das Erdbeben.

Das Museum ist untergebracht in einem alten konfuzianischen Museum.Die neu zu verlegenden Hofplatten, werden erst vor Ort hergestellt.

Herzstück des Museums ist der Stelenwald, eine Sammlung von fast 1.100 Steintafeln, auf denen alte Texte, u.a. konfuzianische Klassiker, festgehalten wurden. Diese Sammlung bietet einen guten Überblick über die Entwicklung der chinesischen Kalliraphie.

Sehr alte chinesiche Schriftzeichen.

Anfertigung eines Steinabriebs

Konfuzius

Nachdem das nasse Seidenpapier fest auf der Stele klebt, wird mit schwarz gefärbtem Stoffbausch alles erhabene schwarz betupft. Die Zeichnung des Steins bleibt weiß.

Kranische in Kiefer

Herstellung von Lackparavants mit Steinintarsien. Nach Vorlagen werden die Steine geschnitten und gefeilt, gewaschen

Der Lack wird ausgeschnitten

Die ausgeschnittenen Stellen mit Leim ausgefüllt und die vorgefertigten Teile eingesetzt. - Die Muschelschalen mit dem schönsten perlmutt werden für die Intarsien ausgesucht.

Verkaufsausstellung - Chinakohl

- Chengdu, die Hauptstadt von Sichuan (heißt Vierstromland). Bevölkerungsreichste Provinz, hat 3,9 Mill. Einwohner. Schon inder Han-Dynastie, war Changdu berühmt wegen seiner Brokatwebereien und noch heute trägt sie den Beinamen “Brokatstadt”.

- Park um die Strohhütte von Du Fu. Du Fu lebte von 712-770 und ist einer der bekanntesten Dichter der Tang-Zeit.

Er lebte 4 Jahre in Chengdu. Die Anlage ist zu einem großen Du-Fu-Ehrentempel ausgebaut worden.

Spielzeug wird verkauft

Es wird sogar getanzt. Wie fern ist inzwischen Mao!

Du Fu

Die typischen runden Torbogen.

Bonsai

Buchstaben aus Porzellanscherben - Park des Flußblick-Pavillons

Aus kandiertem Zucker entstehen auf einer Marmorplatte kunstvolle Lutscher.

Der elegante Flußblick-Pavillon.

Chinesiche Winterkleidung

Der Park ist für seine 120 Arten Bambus berühmt

Der Park ist auch der Dichterin Xue Tao (768-831) gewidmet, die hier gelebt haben soll. - Cricket

- Volksauflauf wegen eines Baggers

- Typisch chinesische Stadthäuser. Untern Gewerbe, oben Wohnen.

- Wir probieren die berühmte, stark gewürzte Sichuna-Küche.

- 167 km südlich von Chengdu, liegt die kleine Stadt Leshan.

Mit einem Boot fahren wir auf dem Minjiang Richtung Buddha, der Hauptsehenswürdigkeit Leshans. - Es ist feucht-kalt und um die 10 Grad, typisch für diese Gegend Anfaang Dezember.

- Am Zusammenfluss von 3 Flüssen, wurde von 713-803 die größte Buddhastatue der Welt, in den roten Fels des Lingyun Hügels gehauen.

Rechts und links von ihm stehen zahllose kleinere Statuen in Felsnischen.

Der Buddha ist 71 m hoch und wurde errichtet, weil es wegen starker Strömungen früher hier zu zahlreichen Schiffsunglücken kam

Die Füße des sitzenden Buddhas, liegen knapp über der Wasseroberfläche. - Der Wugou-Hügel

- Das Kloster auf dem Weg zum Buddha.

- Mit rhythmischen Rufen feuern sich die Ruderer beim Kampf gegen die Strömung an.

- Wir verlassen das Boot am Wuyoz-Hügel. Zahlreichge Mandarinen-Verkäufer säumen den Weg. Sobald einer der Langnasen etwas kauft, gibt es einen Auflauf.

Oben liegt ein Kloster. 4 Deva-Könige (4 Jahreszeiten oder 4 Himmelsrichtungen) - Eine Hängebrücke verbindet den Wuyou-Hügel mit dem Lingyun-Hügel.

- Dort oben der Tempel auf dem Weg zum großen Buddha, den wir schon vom Wasser aus gesehen haben.

- Im Geröll und Müll am Ufer des Flusses, wird nach Mandarinenschalen gesucht, die getrocknet ein Rohstoff für Medikamente sind und verkauft werden.

- Zum Teil müssen die Boote wegen der starkten Strömung getreidelt werden.

- Auf der rechten Seite des Buddha führt eine steile Treppe vom Zeh hinauf zu den 1021 Haarlocken.

Die Zehen des Buddha. Auf seinem Fuß finden jeweils 100 Personen Platz.

Ein verborgenes Drainage-System aus der Entstehungszeit, bewahrt die Oberfläche des Buddhas vor Wasserschäden.

Kopf 14,7 x 10 m groß

Oben ist ein weiterer Tempel. Der lachende Buddha.

Einer der Getreuen Buddhas mit langen Augenbrauen, die sein hohes Alter darstellen sollen.

Ein Buddhapostament - Anlieferungsstelle für Bambusspankörbe.

- Auf dem Weg zu einer Bauernfamilie

- Mandarinenbäume

- Eine ganze Familie ernährt sich neben der Landwirtschaft vom Körbeflechten.

Mit einfachen technischen Hilfsmitteln können schurdünne Bambusspäne hergestellt werden. - Die Großmutter der Familie bietet Zigaretten an.

Eine Bambusstange wird zuerst geschält.

Die Küche mit angrenzendem Schweinestall

Esszimmer

Eines der Schlafzimmer

Angefangene Bambusarbeiten und Material

Schlaf- und Arbeitsraum

Schreibtisch

- Schwein an der Leine

- Mandarinenernte wird verpackt

- Tischlerei

- Die Baustelle bei unserem Hotel in Leshan

- Allgegenwärtige Wasserbüffel

- Eimeishan, einer der 5 heiligen Berge Chinas.

Über 3000 m. hoch. Der Berg ist übersäht mit über 60 taoistischen und buddhistischen Tempeln, den denen mehrere tausend Mönche leben Ein Pilgerweg führt von Kloster zu Kloster. Nach 1949 wurde ein Teil der alten Tempel zerstört und geplündert. - Der Aufstieg beginnt am Paoguo-Tempel, einem Mönchskloster, welches seit dem 6. Jh. existiert.

- Auf dem Emeishan leben Affen, die gerne gegen entsprechenden Obulus den Touristen vorgeführt werden.

- Auch Nonnenklöster gibt es hier. Der Fuhu-Tempel wird auch heute wieder von buddhistischen Nonnen geführt.

Den Nonnen wurde der Kopf geschoren und als Prüfung wurden Sie mit glühenden Nadeln am Kopf gestochen. Diese Nonne zeigt uns ihre Narben. Als Zeichen der Armut wickeln sie Ihre Füße in Stoffbinden. - Der nördliche Pilgerpfad am Emeishan, 44 km lang, führt vorbei an Verkaufsständen mit Wurzeln, Kräutern und eingelegten Tieren, denen allerlei Zauber- und Heilwirkungen zugesprochen werden.

Auch Bauern bewirtschaften die Hänge des heiligen Berges, der dem Bodhisattva Samantabhadra geweiht ist, der als Wegbereiter des Buddhismus in China gilt und hier am Emeishan gelebt haben soll.

Die Baumaterialien für Tempel und Häuser werden mühsam per Hand den steilen Weg hochgetragen.

Zum Teil plagen sich Kinder mit aufgeladenen Backsteinen, um etwas Geld zu verdienen. - In diesen Bergen lebt der kleine Panda und in den unwegsameren Berggegenden in Seschuna auch der vom Aussterben bedrohte Große Panda.

- Selbst hier oben gibt es noch eine Schule für die Bauernkinder.

- Wieder ein Heilkräuterstand.

Schmächtige Gestalten schleppen ganze Steinberge den Hang hinauf.

Rastplatz mit offenen Garküchen zur Verpflegung der Pilger. - Die Affen des Eineishan sind nicht ganz ungefährlich und die gezähmten sind sehr frech.

- Wannian-Tempel oder 10.000-Jahre-Tempel enthält eine Statue des schon erwähnten Badhisattva Samantabhadra auf einem weißen Elefanten, auf dem er der Legende nach, den Emeishan bestiegen hat. Diese heilige Figur darf man nicht fotografieren.

- Sogar eine tibetansiche Familie ist hier her gepilgert.

Auf dem Rückweg, wieder vorbei an dem Rastplatz

Das Warenangebot eines Heilkräuter-Händlers. Links getrocknete Baumpilze. In den Tüten verschiedene Wurzeln in Scheiben geschnitten.

Mühsamer Hausbau auf dem Berg. - Absonderliche Elefanten am Qingyin-Pavillon.

Ein menschlicher Löwe.

Ein alter gläubiger Mann mit Palmwedeln und Blumenbündeln als Opfergaben. - Der ganze Berg ist und war eine Fundgrube mit Motiven für Maler.

- Dieser Händlger verkauft neben Wurzeln auch aus Reisstroh geflochtene Schuhe in Einheitsgröße.

Vorne eine Wurezel, genant “Goldener Löwe”.

Malerische Ausblicke

Es gibt in dieser Wildnis zahlreiche seltene Tiere und Pflanzen.

Die typischen Bogenbrücken. - Der “Pavillon der Klaren Töne” (Qingyinge)

- Fahrt nach Kunming, der Hauptstadt der Vielvölkerprovinz Yunnan, die im Süden Chinas an Vietnam, Laos und Burma grenzt.

22 nationale Minderheitn leben in Yunnan. Die nationalen Minderheiten werden heute besonders geschützt und gefördert. Obwohl sie nur 6,7% der Gesamtbevölkerung Chinas ausmachen, bewohnen sie fast die Hälfte des Territoriums. Einige Regionen mit hohem Anteil an Minderheiten sind autonom, d.h. sie regeln wirtschaftliche und kulturelle Angelegenheiten unabhängig von der Zentralregierung in Peking.

Kunming liegt auf der Höhe von Luxor in Südägypten. Durch die schützenden Berge im Norden herrscht hier das ganze Jahr über mildes Klima.

Kunming wird die Stadt des ewigen Frühlings genannt.

2 Millionen Einwohner. Sie liegt auf einem 1.900 m hohen Plateau. Im NO der Stadt steht auf einem grünen Hügel einTempel aus der Ming-Zeit.

Hier Verzierungen des Eingangstors. - Ein Papierkorb im Park des Goldenen Tempels.

- Der Goldene Tempel wurde benannt nach dieser 1671 erbauten “Goldenen Halle”, die fast nur aus Bronze besteht und über 200 t wiegt.

Selbst die Dachziegel bestehen aus Bronze.

Im Inneren vergoldete Statuen und die Restse der Wandvergoldung.

Reich verzierte Türen.

Ein alter Ofen zum Verbrennen von Papiergeld. Eine Zeremonie, die Glück bringen soll.

- Aussichtspagode im Goldenen Tempel

Die typischen runden Gartendurchgänge. - Typische 2-geschossige Häuser

- Plakat mit Werbung für die 1-Kind-Familie, die aber nur für die Han-Chinsesen gilt. Die nationalen Minderheiten dürfen, ja nach Volkszugehörigkeit 2, 3 oder unbegrenzt Kinder haben.

- Natassja Kinski auf Fernsehwerbung

- Denkmal für die nationalen Minderheiten, deren Geschichte und Kultur in einem eigenen Institut erforscht wird.

- Die typischen Pferde-, Pony- oder Eselsgespanne, je nach Gegend.

- Freier Markt in Kunming

- “Einkaufskörbe”

- Aufbruch Richtung SO zum 130 km entfernten Steinwald. Bei den Straßenverhältnissen benötigt man ca. 4 Stunden.

Auch die Häuser haben hier die rostrote Färbung der Erde.

Eine Straßenbaustelle hält uns auf. Kleine, häufig zu sehende Mini-Traktoren. - Rast an einem der Seen südlich von Kunming.

Ganze Hecken aus Weihnachtssternen.

Die Häuser hier aus groben gebrannten Erdziegeln.

Pfefferschoten werden getrocknet. - Die kleinen Kegel sind Öfen zum Brennen von Ziegeln.

- Auf dem Weg zum zentralen Teil des Steinwaldes, verkaufen Sani-Frauen ihre farbenfrohen, bestickten Trachten.

Die Sani gehören zur Yi-Nationalität. Sie sprechen eine andere Sprache und sollen laut Reiseführer keine Religion haben.

Sowohl der Steinwald, als auch das relativ nah gelegene Guilin, mit seinen Kegelbergen, sind Überbleibsel riesiger Binnenmeere, denen Grund später durch Erosion bizarre Felsformationen herausgebildet hat.

Der kleine Pavillion steht auf dem Lotos-Gipfel, von dem man das 80 ha große Gelände überblicken kann.

Sani-Frau mit Kind. Bei den Trachten herrschen die Farben rot und blau vor.

Das Karstgestein bildet 5-30 m hohe Felszinnen.

Ein 1200 m langer Wanderpfad schlängelt sich durch das Felsenlabyrinth.

Versteckte Regenwasserreserven.

- Die Durchgänge auf dem Wanderweg sind z.T. So schmal, daßman kaum hindurch kommt.

Dieser Felsen errinnert an einen Drachen

Dieser an einen Elefanten.

Nochmals kleiner Pavillon, auf den wir am Ende des Rundgangs hinaufsteigen.

Blick über das Gelände

Sani-Frauen beim Abstieg. - Direkt neben dem Steinwald liegt das Sani-Dorf Shilin. In den Bäumen hängen dicke Maikolbenbündel zum Trocknen und als Schutz vor Tieren in dieser Höhe aufgehängt.

Auch die roten Pfefferschoten werden gebündelt und an die Bäume gehängt.

Eine Sani-Frau zeigt, wie man aus trockenen Nadeln Würste dreht, die als Heinz- und Kochmaterial dienen.

Auch hier sind die Häuser so rot wie die Erde (Adobe-Häuser = aus luftgetrockneten Ziegeln)

Geschäftstüchtig verfolgen uns auch hier die Sani wie Schatten. - Rückfahrt nach Kunming.

- Beerdigungsausstatter in Kunming

- “Fahrender” Fleischer

- Anflug auf Guilin.

Abendstimmung in Guilin. Guilin liegt in der autonomen Region Guangxi, deren Bevölkerung vor allem aus Zhuang, einer nationalen Minderheit besteht. - Viel-Farben-Hügel oder Bunter Seidenberg.

Buddhistische Statuen der Tang- und Song-Dynastie mit z.T. Während der Kulturrevolution zerstörten Gesichtern.

Der Berg ist benannt nach den bunten Gesteinsschichten.

Blick auf Giulin mit seinen heute 390.000 Einwohnern (2016 5 Mill. Einw.!)

Während der Invation der Japaner (1937-49) flüchteten Chinsesen aus dem NO des Landes nach Guilin, dessen Einwohnerzahl von damals 100.000 auf über 1 Mill. Anstieg. Noch heute sind die Berge z.T. Mit Labyrinthen aus Gängen und Schutzräumen durchzogen. - Statuen im Inneren des Fubo-Hügels (benannt nach einem Heerführer der Han-Zeit).

Im Inneren dieses Hügels hängt von der Decke eine fast 3 m lange Steinsäule, die eine Handbreit über dem Boden endet. Die Legende besagt, das ein General aus der Han-Zeit hier sein Schwert geprüft und dabei den Stein durchtrennt hat. - Stand mit Federbuscheln in allen Farben.

- Stempelschnitzer

- Bonsai-Ausstellung im 7-Sterne-Park. Die 7 Hügel des Parks sind angeordnet wie im Sternbild des großen Bären.

- Der Kamel-Berg mit typisch chinesischen Fotographiermöglichkeiten davor.

- Wegen des niedrigen Wasserstandes, kann die Fahrt auf dem Li-Fluss erst ein Stück flußabwärts beginnen.

- Kaum eine andere Landschaft Chinas, ist so einzigartig und wird so eng mit der chinesischen Malerei verknüpft, wie die Karsthügelregion von Guilin.

Vor mehr als 300 Mill. Jahren bedeckte ein Meer dieses Gebiet (incl. des Gebietes des Steinwaldes). Durch Faltungen der Erdkruste, Absinken des Wassers und später durch Erosion formte sich diese weltberühmte Landschaft. - Die Bootsanlegestelle mit einem Touristenrummel, wie im Kaiserpalast in Peking.

Die Boote sind ganz flach und trotzdem schurrt der Rumpf mehr als einmal über den steinigen Flussboden.

Am Ufer stehen Bambushaine und Kormoranfischer staken auf ihren schmalen Bambusfloßen durch das flache Wasser.

Wir werden gezogen, da unser Boot keinen eigenen Antrieb hat. Eine Fahrt durch ein Gemälde beginnt.

Kapitän und Schiffsleute bei der Zigarettenpause auf dem Ruder. Mit verblüffendem Geschick, werden wir durch die zahlreichen Untiefen manövriert.

Ein Wasserbüffel wird zur Tränke geführt.

Essen an Bord - Ankunft in dem Dorf Yangshuo. Kormoranfischer

Kormoran am Hals gepackt.

Alle möglichen Tiere als Motive zum Fotografieren, gegen entsprechendes Entgeld, Adler

Kauz

Ein typische Pfeife dieser Gegend.

Durch die zahlreichen Touristen, ist aus dem Dorf ein lärmender, quirliger Bazar geworden.

Zeitungsladen mit chinesischen Comic-Heften

Barbier auf dem Marktplatz

Zuckerrohrverkäufer

Kind und tief gebeugte alte Frau - Herstellung von Jute. Einweichen der Stengel im Wasser und abschlagen bzw. Abziehen der festen Fasern.

- Friedhof

- Wasserbüffelherde

- Elefanatenrüssel-Berg. Legende besagt, daß der Himmelskaiser ein Auge auf die fruchtbare Gegend im Guilin geworden hatte und mit seinen Truppen (incl. Elefanten) in das Land einfiel. Einer der Elefanten erkrankte, wurde von den Menschen gesund gepflegt udn beschloß daraufhin auf der Erde zu bleiben. Er widersetzte sich dem Befehl des Himmelskaisers zurückzukehren und wurde daraufhin beim Wassertrinken mit einem Schwert heimtückisch ermordet. Selbst den Schwertgriff kann man im Elefantenrücken noch heute sehen (=Pagode).

- Papierwarenhandlung in Guilin mit Postern

- Elfenbeinschnitzerei in Kanton bzw. Guangzhou.

Feinheiten werden mit einem Zahnarztbohrer herausgearbeitet.

- Auf einem Boot werden festlich gekleidete Personen herausgeschnitzt.

- Auch gemalt wird hier. Typischg chinesich, die kräftigen Fraben und die Kombination von Pflanzen- und Vogelmotiven.

Ausstellungsstücke aus Elfenbein. - Die 2 Millionen-Stadt Guangzhou. (2016 über 11 Mill.). Heute einer der größten zusammenhängenden Stadtlandschaften (Megalopolen) weltweit.

Sie liegt nur 100 km entfernt von Hongkong. Dieser Tatsache verdankt die Stadt, den für chinesische Verhältnisse sehr starken westlichen Einfluss, der von hier auf den Rest Chinas überging.

Guangzhou liegt im Delta des Perlflusses und ist neben Shanghai wichtistes Außenhandelszentrum. Die 1839, in heutigen Hafen, von den Chinesen vernichtete Opiumlieferung der Engländer und Amerikaner, führte zum 1. Opiumkrieg. - Hier die Außenmauer des Ahnentempels der Familie Chen, aus der Zeit 1890-94.

Alles ist überaus reich dekoriert.

In dem ehemaligen taoistischen Tempel, der aus 19 Gebäuden und zahlreichen Höfen besteht, wird eine Ausstellung mit phantastischem chinesischen Kunsthandwerk gezeigt.

Stickereien ganz in Gold und plastische Stoffarbeiten.

Bonsais mit Zubehör kann man kaufen. - Porzellanmalerei. Die Muster werden durch Schablonen vorgezeichnet.

Die gleiche Vase, fertig angemalt.

Jeder Arbeiter malt in einer bestimmten Farbe. - Die achteckige, 9-stöckige Pagode des Tempels der 6 Banyan-Bäume (eine Art Feigenbäume). Die Pagode stammt ursprünglich aus dem Jahr 537 und ist 57 m hoch.

- Sun-Yatsen-Gedenkhalle, 1931 erbaut, im Stil kaiserlicher Palastbauten. Er wurde in der Nähe von Guangzhou geboren.

- Pavillon mit Blick auf den See auf der höchsten Erhebung der Stadt. 1380 unter den Ming erbaut. Wiederaufbau unter den Mandschu-Herrschern, Wachturm.

Nach dem Opiumkrieg verschanzten sich hier britische und französische Truppen.

Blick auf Guangzhou.

Wohnhaus mit beladenen Balkons und Bambusbaugerüst.

Reklame beim Freundschaftsladen, sogar mit Rolltreppe! - Stacheldraht an der Grenze zwischen Hongkong und der Volksrepublik China.

- Die New Territories, Wasser- und Lebensmittelreservoir für das kapitalistische Hongkong.

Riesige Trinkwasserleitungen und Flüchtlinbgslager, ein großes Problem für Hongkong. - Skyline von Hongkong.

Endlich ist es warm, über 20 Grad. Mexiko City oder auch Hawaii liegen auf dem gleichen Breitengrad.

Ganz Honkong ist 1065 qkm groß.

Insel Hongkong, Halblinsel Kowloon

New Territories und 235 kleinere Inseln.

Hongkong bedeutet “Duftender Hafen”.

Über 5,3 Mill. Einwohner (2018 7,5 Mill.), 98% Chinesen. - Auf Hongkong baut man in die Höhe, da die Grundstückspreise nach London, New York und Tokyo die höchsten der Welt sind.

- Repulse-Bay. Es ist der 09.12.85 und das Wasser ist hier noch 23 Grad warm.

Am Strand ein verkitschtes Sammelsurium von chinesischen Symbolen. - Ebenfalls im Süden von Hongkong-Island, liegt Aberdeen. Hier leben seit Jahrhunderten die “boat-people”.

Direkt bis an die Küste schieben sich die Hochhäuser, die Wohnungen für die gewünschte und z.T. Schon durchgeführte Umsiedelung der “boat-people” enthalten.

So werden sicherlich in einigen Jahren selbst in Aberdeen keine boat-people mehr zu sehen sein.

Wir besteigen eines der kleinen Boote für eine Rundfaahrt.

Es ist geplant, Teile des Meeres zuzuschütten, um kostbares Land zu gewinnen.

Es soll noch einige alte Menschen bei den boat-people geben, die nie einen Fuß auf Land gesetzt haben. Man wird geboren und stirbt auf seinem Kahn.

Berühmt sich die schwimmenden Restaurants, von denen das Jumbo das größte ist.

Direkt daneben Luxuswohnungen und -Yachten der reichen Hongkonger. - Alle Boote sind aus Holz und sind z.T. wesentlich geräumiger und schöner, als es je eine Wohnung für einen Chisesen oder Hongkonger dieses Einkommens sein kann.

- Am Ufer gibt es Werften, wo die Boote nach alter Tradition, ohne Baupläne errichtet werden.

Auf den Hausbooten spielt sich, wie auch auf dem festen Land, das Leben eher draußen ab. - Fahrt auf den Victoria-Peak.

Von hier hat man einen wundervollen Rundumblick auf die Stadt. Auf der anderen Seite Kowloon mit den sich anschließenden New Territories.

Jeder Winkel wird genutzt, um irgendetwas zu verkaufen.

Paillettenoberteile sind besonders modern.

Blick Richtung Osten. Im Hintergrund wieder das Festland. Rechts unten die Pferderennbahn, eine kostspielige, englische Leidenschaft und links am Wasser, direkt neben dem besonders hohen Hochhaus, unser Hotel, das Excelsior. - Die Villa im chinesischen Stil einen Reichen.

Sogar mit Garten – Luxus bei diesen Grundstückspreisen

Geschäftsstraße

Food street - Das weltberühmte Hotel Peninsula, noch im viktorianischen Stil erbaut. Man trifft sich zum 5-Uhr-Tee. Oben eine Loge mit dezentem Orchester.

Kurz vor dem Abflug noch eine Fahrt mit der Star-Ferry, die zwischen Kowloon und Hongkong Island pendelt. - Flug nach Frankfurt mit Cathay Pacific, einer der besten Fluggesellschaften der Welt.

- Wieder daheim mit meinen Koffern

- die Ausbeute.

Urheberrecht

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.