Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Burgund 23.-29.03.1991

- Beaune: Bevor der Ort Beaune im Jahre 1203 von Odo III. (1166-1218), Herzog von Burgund, die Stadtrechte erhielt, war er für lange Zeit keltisches, dann römisches Heiligtum. Seit dem 14. Jahrhundert war Beaune neben Dijon Wohnsitz der Herzöge von Burgund. Im 15. Jahrhundert begann man die Stadtmauer zu errichten, von der heute noch größere Teile erhalten sind.

- Hôtel-Dieu: das Krankenhaus wurde als karitative Einrichtung für Arme und Kranke 1443-1451 gebaut, auf Veranlassung des einflussreichen burgundischen Kanzlers Nicolas Rolin (1376-1462). Der letzte Kranke hat das Hospital 1971 verlassen, also 520 Jahre später.

Türklopfer

Ehrenhof des Hôtel-Dieu mit dem für Burgund typischen bunten, glasierten Terracottaziegeln. Um den rechteckigen Hof gruppieren sich zahlreiche Säle, die jeweils unterschiedlichen Aufgaben dienten.

Großer Armensaal mit Kapelle am Ende des Raumes. 50 m lang, 14 m breit, mit einem offenen mehr als 16 m hohen Dachstuhl aus Kastanienholz. Die Querbalken werden von Drachenköpfen gehalten, dazwischen Menschenköpfe. Er wurde 1452 eingeweiht und beherbergte bis 1951 Kranke und Arme. Im 15. Jahrhundert standen 30 Betten für je 2 Kranke in 2 Reihen im Saal, in der Mitte standen Tische und Bänke für die Mahlzeiten. Die Belegung mit 2 Patienten pro Bett war nicht aus Platzgründen, sondern um den Patienten die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig zu wärmen.

Der Wäscheraum mit Ordensschwestern.

Der Saal „Saint-Hugues“ entstand durch Zusammenlegung anderer Räume im 17. Jahrhundert als neuer Krankensaal. Er diente der Versorgung von eher begüterten Kranken.

Küche

Apotheke mit Zinngefäßen und teilweise noch Drogen enthaltenden Flakons und Fayencen aus Nevers. Die Medikamente, meist Naturheilmittel wurden in Gläsern oder Steinguttöpfen aufbewahrt.

Weinpresse

Polyptichon „Jüngstes Gericht“ von Roger van der Weyden (1390-1464). Es wurde im Auftrage von Nicolas Rolin (1376-1462) für das Hospital angefertigt. Um es in der Revolution zu schützen, versteckte man es auf einem Dachboden bis 1830. Danach wurde es ohne große Sorgfalt wieder im Hospital aufgehängt, bis es als eines der bedeutendsten Zeugnisse flämischer Malkunst des 15. Jahrhunderts entdeckt wurde. Es besteht aus 9 ungleichen Teilen.

Details: auf beiden Seiten Christi die Beisitzer. Links Maria mit 6 Aposteln. In der letzten Reihe Papst Eugen IV. und Philippe-Le-Bon (Philippe III.), der Kanzler Rolin und sein Sohn der Kardinal. Darunter die Auserwählten, die dem Paradies entgegenstreben. Ein Engel erwartet sie dort.

In der Mitte Christus als Weltenrichter, mit den Füßen auf der Weltkugel. Erzengel Michael wiegt die Seelen der Verstorbenen. Entlang des Schwertes in gotischen Buchstaben „Weichet von mir, Ihr Verdammten, in das ewige Feuer …“.

Details.

Rechts von Christus Johannes und 6 Apostel. In der letzten Reihe Herzogin Isabelle, die Ehefrau von Philippe-le-Bon (Philippe III.), Guigone de Salins, die Frau des Kanzlers und wahrscheinlich Philipotte, die Tochter.

Außenseite des Polyptichons, zum Teil mit Grisaille-Malerei und den Stifterfiguren, dem Ehepaar Rolin.

Antonius

- Stiftskirche Notre-Dame, im Kern romanisch, blieb trotz zahlreicher Veränderungen ein Beispiel cluniazensischer Kirchenbaukunst. Fassade mit großer Vorhalle.

Chor und Glockenturm auf der Vierung. Der untere Teil des Glockenturms stammt mit seinen Blendarkaden und kannelierten Pilastern aus dem 12. Jahrhundert. Das Glockengeschoss, welches auf allen 4 Seiten jeweils 3 spitzbogige Öffnungen hat, wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Die Renaissancehaube kam er ist späten 16. Jahrhundert dazu.

Kapelle des Kardinals Rolin: an der Westwand sieht man die Auferweckung des Lazarus. - Blick über die berühmten Weinfelder, Lagen, des Burgunders.

Alte Häuser - Chateau de la Rochepot oder Burg La Rochepot: Schon im 12. Jahrhundert gab es hier eine befestigte Anlage, die im 13. Jahrhundert durch eine Burg ersetzt wurde. Während der Französischen Revolution , wurde die Burg schließlich auf Abbruch versteigert und anschließend als Steinbruch genutzt, sodass sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur noch eine Ruine war. Diese wurde ab 1894 von Sadi Carnot, im Stil des Historismus vollständig rekonstruiert.

Es enthält viele Elemente der Neogotik und der Neorenaissance.

Inneres: Die Ausstattung der mehr als 30 Räume ist im Stil des Historismus gehalten. Ausstattungsmerkmale sind dabei bemalte oder stuckierte Balkendecken sowie monumentale Kamine. Die Möblierung erfolgte im eklektizistischen Geschmack des beginnenden 20. Jahrhunderts, bei dem Antiquitäten mit den Nachbildungen mittelalterlicher Stücke kombiniert wurden. Nachdem die Familie Carnot seit 2012 versucht hat, die Burganlage zu veräußern, konnte sie endlich an eine luxemburgische Gesellschaft verkauft werden, hinter der leider ein krimineller Mann steckte. Er wurde verhaftet, weil er in seinem Heimatland wegen Betrug und Geldwäsche gesucht wurde. Seit dieser Zeit ist die Burganlage für Besucher geschlossen und inzwischen wurden im Oktober 2021 das gesamte Inventar per Zwangsversteigerung veräußert, trotz Einspruchs von Denkmalschützern und Lokalpolitikern, um die Schulden des Mannes zu begleichen.

In der vorderen Hälfte eine Sammlung von Waffen und Rüstungen. Dahiner ein etwas niedriger liegender Raum mit großem Kamin.

Raum des Hauptmanns in einem der Türme. In den Außenwänden sieht man die Schießscharten.

Küche mit mittig im Raum stehendem Ofen, der dann auch beim Wiederaufbau das installierte Heizungssystem mit warmem Wasser versorgte. Die übrige Ausstattung der Küche stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Speisesaal mit Einrichtung von 1924. An den Stirnseiten 2 große Kamine.

Blick von der Burg auf den Ort. - Autun: das ehemalige „Rom Galliens“. Der antike Name von Autun war Augustodunum, welches von Kaiser Augustus um 10 v. Chr. an der Fernhandelsstraße Via Agrippa gegründet wurde, nachdem der Widerstand der Gallier endgültig gebrochen war. Bereits im 3. Jahrhundert wurde die Stadt wohl Sitz eines Bistums.

Die Kathedrale Saint-Lazare, eines der bedeutendsten Bauwerke cluniazensischer Kunst. Der Kern ist rein romanisch (12. Jahrhundert). Im 15. Jahrhundert erweitert. Die beiden Türme des Hauptportals kamen im 19. Jahrhundert dazu. Im Mittelalter war Autun eines der Zentren der Leprosen-Wallfahrt – Lepra wurde auch Lazarus-Krankheit genannt. Die dem heiligen Lazarus geweihte Kirche liegt am der höchsten Stelle der Altstadt.

1120 Baubeginn, 1147 feierliche Überführung der Reliquien des heiligen Lazarus. Hundert Jahre später wurden die Strebepfeiler an den Außenmauern errichtet, da sich die Wölbung senkte. Der Vierungsturm stürzte im 15. Jahrhundert durch einen Blitzschlag ein. Der sogleich neu errichtete Turm ist 80 m hoch und enthält kein Balkenwerk.

Eingangsportal mit einem der berühmtesten Tympanons von Frankreich. Geschaffen laut einer Inschrift von Meister Gislebertus.

Das Jüngste Gericht. Diese idealisierte Skulptur, die sich über die Anatomie hinwegsetzt, wurde im Laufe der Jahrhunderte nicht geschätzt. 1766 versteckte man das Tympanon unter einer Gipsschicht. So retteten es die Domherren unwissentlich vor den Zerstörungen der Revolution. In der Mitte Christus, links Maria und einige Apostel. Rechts werden die Seelen gewogen. Ganz rechts ist die Hölle dargestellt. Eine Fülle kleiner Figuren entsteigt seinen Särgen auf dem Türsturz. In den Bögen die Tierkreiszeichen und die Arbeiten im Verlauf der Monate.

Der Mittelpfeiler zeigt den Namenspatron der Kirche und seine beiden Schwestern aus dem 19. Jahrhundert.

Säulenkapitelle rechts vom Eingang. Heiliger Hieronymus mit dem Löwen und die Legende vom heiligen Eustachius mit seinem Hirsch.

Inneres:

3-schiffig, Blick in Richtung Chor. Vorbild ist die nur wenig ältere dritte Kirche der Abtei Cluny. Romanisches Gewölbe mit geknickten Rundbögen. Die kannelierten Pfeiler und die Blendtriforien haben ihr Vorbild in den Römertoren der Stadt. Der Stil ist nicht gotisch, da keine Kreuzgradgewölbe verwendet wurden. Das Gewölbe konnte nicht mehr in der Mitte einstürzen. Da das Mittelschiff direkt beleuchtet werden sollte, wagten die Bauherren es nur sehr niedrige Seitenschiffe vorzusehen, obwohl die Technik der Strebepfeiler sich erst im 13. Jahrhundert entwickelte.

Die Seitenschiffe haben Kreuzgradgewölbe.

Reliquien des heiligen Lazarus, die ursprünglich aus der Lazaruskirche in Larnaka stammen. Von dort kamen sie über Konstantinopel und Marseille hier her.

Grab mit betenden Skulpturen von Pierre Jeannin (1540-1623) und seiner Frau Anne Guéniot. Er war Parlamentspräsident in Burgund, Botschafter in Holland und Minister unter Heinrich IV., geboren in Autun.

Romanische Kapitelle haben sich an vielen Stellen hier erhalten. Hippogreif den eine Figur angreift.

Das Besondere an den großen Kapitellen im Kirchenschiff ist, dass sie nicht, wie noch in Cluny und Vézelay zu Säulen, sondern zu Pilastern gehöre. Das erlaubte dem Bildhauer, auf einer flachen Trapezfläche, den Pilasterkapitellen, die Reliefs mit Motiven zu gestalten. Hier die Darbringung der Kirche durch den Bischof und den Architekten oder Bildhauer.

Anbetung der heiligen drei Könige.

Traum der im Bett liegenden Könige. Sie hatten ihren Stern verloren. Ein Engel weckt vorsichtig den ersten König und zeigt ihm den wieder erschienenen Stern. Hier sind noch einige Farbreste erhalten.

Laster und Tugenden. Die Barmherzigkeit reicht einen Kelch und erdrückt den Teufel der Habsucht, der unten 2 Geldsäcke hält. Die Hoffnung erdrückt den Teufel der Verzweiflung oder des Zorns, der seinen Körper mit einem Dolch durchsticht.

Die Flucht nach Ägypten, das berühmteste Kapitell von Autun, mit einem lächelnden Esel.

Gott spricht mit Adam.

Das Erhängen des Judas durch 2 Teufel.

Tod des Kain. Dabei handelt es sich um eine Legende aus dem Talmud. Kain wird von seinem blinden Sohn Lamech umgebracht, dessen Arm von Tubal-Kain geführt wird.

Das berühmte Relief mit Eva im Paradies, welches heute im Musée Rolin ausgestellt wird, aber vom Türsturz des Nordportals der Kirche stammt.

Renaissance-Brunnen, dem heiligen Lazarus geweiht.

Römisches Theater für 15.000 Personen und damit das größte Theater Galliens. 148 m im Durchmesser. Ca. 70 n. Chr. erbaut.

Porte St.-André oder Andreas-Stadttor: Rest der alten, 6 km langen, römischen Stadtbefestigung mit ursprünglich 50 Türmen und 4 Toren. Das zweigeschossige Tor aus dem 3. Jahrhundert ist mit einer Bogengalerie bekrönt. Die beiden großen Torbögen waren dem Wagenverkehr und die beiden kleineren Bögen den Fußgängern vorbehalten. Seitlich des Tores ist noch ein römisches Garnisonsgebäude erhalten, das im Mittelalter zu einer Kirche umgebaut wurde, deren Chor man rechts sehen kann.

Porte d’Arroux: 3. Jahrhundert. die der Wand vorgelagerten Pilaster tragen Kannelierungen, die der Baumeister der Kathedrale im 12. Jahrhundert nachgeahmt hat, als er sein Blendtriforium entworfen hat. Der mittleren Bogen hat eine Durchgangshöhe von 7,92 m, die kleineren seitlichen, die für die Fußgänger vorgesehenen waren, nur eine Höhe von 5,14 m. Die Gesamthöhe des Tores beträgt 16,70 m. Das Tor ist zweigeschossig und in seinem unteren Teil aus Sandstein, im Obergeschoss aus Kalkstein.

Janus-Tempel: Jahrhundert. Römische Tempelruine, von der man aber eigentlich nicht weiß, welchem Gott er geweiht war. Der jetzt gebräuchliche Name stammt aus dem 16. Jahrhundert. - Chateau de Sully oder Schloss Sully: Wasserschloss aus dem 16. Jahrhundert, errichtet auf den Fundamenten eines mittelalterlichen Vorgängerbaus. Das Hauptschloss erhebt sich auf einem nahezu quadratischen Grundriss. Seine vier Flügel werden von vier übereck gestellten Ecktürmen mit Zeltdach, kleiner Aussichtsplattform und Laterne begrenzt.

Das Eingangsportal befindet sich in der Westfassade. Es ist von einem Dreiecksgiebel bekrönt, das zwei Mauren zeigt, die früher das Wappen der Familie Morey hielten. Heute ist das Wappen durch eine Uhr ersetzt.

Die Außenfassade des Südflügels stammt von 1923 und ist im Stil der Neorenaissance gehalten. Sie besitzt zwei Tourellen, die einen mittig stehenden quadratischen Turm umrahmen. In diesem befindet sich die Schlosskapelle.

Nordseite wird durch eine monumentale Freitreppe beherrscht, die zu einer großen vorgelagerten Terrasse mit Balustergeländer führt. Die Fassade dieses Gebäudeflügels stammt vom Beginn des 18. Jahrhunderts und hat einen dreiachsigen Mittelrisalit. Umgeben ist das Schloss von einem englischen Landschaftsgarten. - Dijon: In gallo-römischer Zeit gab es hier nur einen unbedeutenden Ort. Erst im frühen Mittelalter wurde er erstmals literarisch erwähnt. Westlich des Ortes gab es bereits Weinberge und die Via Agrippa führte in der Nähe vorbei. In der 470ger Jahren kam der Ort unter burgundische Herrschaft, wurde aber bis in das 9. Jahrhundert immer wieder durch Sarazenen oder Normannen zerstört. Seit dem 12. Jahrhundert Residenz- und Hauptstadt des Herzogtums Burgund.

1364 übergab der französische König Johann II. der Gute (1319-1364) das Herzogtum Burgund mit Dijon als Hauptstadt an seinen Sohn, Philipp den Kühnen (1342-1404). Im 17. und 18. Jahrhundert begann der Aufstieg zu einer Großstadt. Besonders im 18. Jahrhundert war Dijon eine prosperierende Stadt. 1722 wurde in Dijon die Universität gegründet und 1731 das Bistum Dijon errichtet.

Die Stadt ist berühmt für ihren Senf und ist ein wichtiger Handelsplatz für Weine aus Burgund.

Senftöpfe.

Saint-Michel: Baubeginn 1497 im Stil der Spätgotik. Bei der Errichtung des oberen Teils der Fassade, war die Zeit der Renaissance angebrochen. Chor und Querhaus stammen aus der Zeit ab 1500, Fassade 1537-1559. Die Turmkuppeln entstanden erst 1667. Übergang der Baukunst des späten Mittelalters zur Neuzeit, was sich auch in der Fassadengestaltung zeigt. Das Dekor zeigt jetzt bereits Anlehnungen an die Antike, obwohl die sichtbare Schichtung der Geschosse noch an die Gotik erinnert.

Details eines Portals mit zahlreichen Engeln in der Wölbung über dem Tympanon.

Links das Maison Millières: ein mittelalterlicher Fachwerkbau, 1483 errichtet vom Tuchhändler Guillaume Millière. Es steht direkt neben einem Bau mit bunten burgundischen Dachziegeln, dem Hôtel de Vogüe. Es ist ein 1614 für den Adel erbautes Stadthaus, welches auf drei Häusern errichtet wurde. Vor dem Hof ein italienischer Portikus.

Die reich dekorierten Arkaden des Portikus von der Hofseite aus gesehen. Dieser Teil des Eingangs wurde erbaut, nach der Rückkehr des Hausherren aus Italien. Über den beiden äußeren Bögen das Monogramm „EBMG“, welches von der 2. Ehe des Étienne Bouhier – Hauseigentümer und Architekt – mit Madeleine Giroud zeugt.

Palast der Herzöge von Burgund, Palast der Stände und Rathaus von Dijon: Das Gebäudeensemble zeigt mehrere Jahrhundert Geschichte. Die Gebäude stammen aus dem 14., 15. und 18. Jahrhundert. Der Bau des Herzogspalasts wurde 1364 unter der Herrschaft Herzog Philipps des Kühnen (1342-1404) begonnen. Nach dem Tod des letzten Valois-Herzogs Karl der Kühne (1433-1477) und der Heirat seiner Tochter Maria von Burgund (1457-1482) mit dem habsburgischen Erzherzog Maximilian I. (1459-1519) zog der französische König das Lehen des Herzogtums Burgund wieder ein, das fortan zur französischen Domaine royal gehörte. Der Palast wurde von nun an zeitweise von den französischen Königen genutzt und war Sitz des Gouverneurs der Provinz. Die verschiedenen Gebäude gruppieren sich um 3 Höfe. In ihnen ist heute das Musée des Beaux-Arts, das Rathaus, das Stadtarchiv und das Fremdenverkehrsamt

Der Hofarchitekt von Königs Ludwig XIV., Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), erhielt den Auftrag in Dijon den neuen Place Royale (Place de la Libération) zu entwerfen. Er vereinheitlichte daraufhin die Fassade des riesigen Gebäudekomplexes mit dem Ehrenhof und den 2 benachbarten Höfen. In der Mitte ist noch der Turm Philipps des Guten (eingerüstet) zu erkennen.

Salle des Gardes, 23 m lang, 10 m breit und hoch. 1502 nach einem Brand wieder aufgebaut. Einst Schauplatz prächtiger Hoffeste. Prächtiger gotischer Kamin. 1827 wurden 2 bedeutende Grabmäler hier untergebracht, die sich in der Kartause von Champmol befanden.

Grabmal des Burgunderherzogs Johann Ohnefurcht oder Johann des Unerschrockenen (1371-1419) – Sohn von Philipp II. dem Kühnen – und seiner Gattin Margareta von Bayern (1363-1423), geschaffen von Antoine Le Moiturier (1425-1495).

Details. Je 2 Engel halten den Helm des Herzogs bzw. das Wappen der Herzogin.

Detail: Unter der schwarzen Marmorplatte, auf der die lebensgroßen Figuren liegen, ist auf einer Galerie aus Alabaster ein Trauerzug aufgereiht. Antoine Le Moiturier stellte die Gesichter mit offenen Augen dar, wie Porträts.

Altaraufsatz von Jacques de Baërze oder Jakob de Baerze, 1391 geschaffen.

Detail.

Kreuzigungsaltar oder Retable de la crucifixion: In der Mitte die Kreuzigung.

Teil der Passion, die heilige Veronika mit dem Schweißtuch

Kreuzabnahme.

Rogier van der Weyden: Portrait von Philipp III. oder Philipp der Gute, Herzog von Burgund.

Ein weiterer Kreuzigungsaltar oder Retable de la crucifixion: von von Jacques de Baërze oder Jakob de Baerze und Melchior Broederlam.

Detail

Links die Anbetung der heiligen 3 Könige.

Rechts die Grablegung.

Grabmal des Burgunderherzogs Philipp des Kühnen oder Philipp II. Jean de Marville (gest. 1389) wurde als Bildhauer beauftragt. Nach seinem Tod setzte sein Mitarbeiter Claus Sluter (ca. 1350-1406) die Arbeiten fort. Erstmals wird hier der Zug der Trauernden räumlich herausgearbeitet. Dieses Grabmal war Vorbild für das Grabmal seines Sohnes Johann Ohnefurcht.

Portrait vom französischen König Ludwig XV. von Carle van Loo (1705-1765)-

Portrait seiner Frau, Marie Leczinska, Tochter des polnischen Königs von Jean-Marc Nattier (1685-1766).

Tour Neuve: errichtet im Auftrag von Philipp dem Kühnen. 1431 wurde hier René d’Anjou eingekerkert, der spätere König René.

Place François-Rude mit Winzerbrunnen. Benannt nach dem berühmten Bildhauer François Rude (1784-1855). Der Platz entstand erst durch den Abriss verschiedener historischer Gebäude nach 1904. In der Mitte ein Brunnen aus dem Jahr 1904 mit einer Statue eines Winzers, der Trauben in einem Bottich zerdrückt, von Noël-Jules Girard (1816-1886). An einer Seite hat sich noch ein Fachwerkhaus aus dem Mittelalter erhalten.

Haus der 3 Gesichter: Der Name entstand durch 3 Giebel, die dieses Haus hat. Es entstand zwischen 1450 und 1470 und wurde von Kartäusermönchen bewohnt.

Platz mit Karussel und einem Haus mit typisch burgundischen Dachziegeln.

Hôtel Aubriot in der Rue des Forges. Wegen fehlender Unterlagen, kann eine Datierung nur anhand der architektonischen Merkmale stattfinden. Eine Ähnlichkeit der Architekturelemente besteht zur Pfarrkirche Notre-Dame und so wird der Bau auf Ende des 13. Jahrhunderts datiert. Allerdings wurde es 1908 wieder aufgebaut und um ein barockes Portal aus dem späten 17. Jahrhundert ergänzt.

Detail der Fassade.

Maison Maillard direkt daneben: Architekt Hugues Sambin (ca. 1520-1601). Erbaut für Jean Maillard, Bürgermeister von Dijon 1560-61. Renaissancestil mit üppigem Fassadenschmuck.

Detail der Fassade.

Hôtel Chambellan: erbaut für einen Bürgermeister von Dijon. Es ist eines der ersten vornehmen Stadthäuser, entstanden Ende des 15. Jahrhunderts. Der Innenhof ist ein gutes Beispiel für den Luxus der Herrenhäuser des 15. und 16. Jahrhunderts. Geschnitzte Galerie und eine Wendeltreppe, die in einem Gewölbe endet, welches ein Mann mit einem Korb auf seinen Schultern hält.

Kirche Notre-Dame: bedeutendstes Bauwerk burgundischer Gotik. 1230-51 erbaut. An der Westfassade über einem offenen Narthex, 2 Geschosse mit Arkaden und 3 Reihen mit Wasserspeiern, die aber ausschließlich dekorativen Zweck haben. An der Seite 2 runde, säulenartige Türme, die die Fassade aber kaum überragen. Gesamtlänge von 65 m und einer Breite von 27,30 m am Querschiff. Das Mittelschiff erreicht eine Höhe von 18,50 m.

Details der Wasserspeier. Sie stellen die Laster, einen Musiker und Tiere dar.

Inneres: Blick Richtung Osten über die Vierung in den tiefen Chor, dem wie oft in Burgund ein Kapellenkranz fehlt.

Über der Vierung ein Turm (Laternenturm). Im Langhaus befindet sich ein weites, geöffnetes Triforium, so dass man hier einen Laufgang unterhalb der Fenster des Obergaden hat.

Fensterrose

Detail

Blick Richtung Westen durch das Langhaus zur Orgel. Sie wurde 1895 vom Orgelbauer Jean-Baptiste Ghys erbaut. Das Orgelgehäuse ist neugotisch von Charles Suisse.

Im rechten Querschiff befindet sich in einer kleinen Apsis die älteste Madonnenstatue Frankreichs. Es ist die Notre-Dame de Bon-Espoir aus dem 11. oder 12. Jahrhundert.

Herrenhaus mit bunten burgundischen Dachziegeln.

Fachwerkhaus.

Kathedrale Saint-Bénigne: Kirche einer ehemaligen Abtei. 1280-1325 erbaut, nachdem der bedeutende romanische Vorgängerbau eingestürzt war – dieser existierte 1001-1280. Sie barg das heute leere Grab des heiligen Benignus – der erste Apostel Burgunds.

Südseite der Kirche. Das Querhaus ragt nicht über die Außenwände der Seitenschiffe vor. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt die Kirche die bunten Dachziegel. 1896 wurde der letzte größere Umbau durchgeführt. Dabei wurde der gotische Vierungsturm durch den heute noch stehenden ersetzt, ein für damalige Verhältnisse technisches Meisterwerk, denn die Turmspitze reicht vom Abschluss des Mauerwerks weitere 55 m in die Höhe.

Westfassade mit Portalvorbau und 2 Türmen.

Inneres:

Die gotische Kathedrale hat 3 Schiffe und den typischen dreigeschossigen Aufriss aus Untergaden, einem Triforium mit Laufgang und große Fenster im Obergaden.

Krypta: nach dem Einsturz des romanischen Vorgängerbaus, wurde die Krypta über Jahrhunderte mit Schutt verfüllt. Unter der Apsis der Kathedrale liegt der östliche Teil einer Krypta und das Untergeschoss einer romanischen Rundkirche (Rotunde), die hier einmal stand. Diese Rotunde war kurz nach der Jahrtausendwende nach dem Vorbild der Jerusalemer Grabeskirche errichtet worden. Dieses bedeutende 3-geschossige Bauwerk fiel 1792 revolutionären Eiferern zum Opfer. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Krypta wiederentdeckt und freigelegt. Man entschloss sich dann zur Rekonstruktion nach den damaligen Vorstellungen. Anhand der originalen Reste in der Krypta, zusammen mit der Gewölberekonstruktion, erhält man eine ungefähre Vorstellung von der Größe und Würde des Vorgängerbaus.

Romanisches Kapitell.

- Burgundische Weinfelder.

Gehöfte und Häuser

Selbst die kleinste Dorfkirche schmückt sich mit bunten burgundischen Dachziegeln

Blick über die Landschaft und Weinfelder

Herrschaftliches Haus eines Weinguts

Weinfelder und Arbeiter die Triebe abschneiden und entsorgen.

Clos de la Roche

Eckpavillon an einer Mauer.

Haus, welches an Schweizer Häuser erinnert.

Garten mit Wasserrad

Haus mit kleinem Wasserlauf und Brücke.

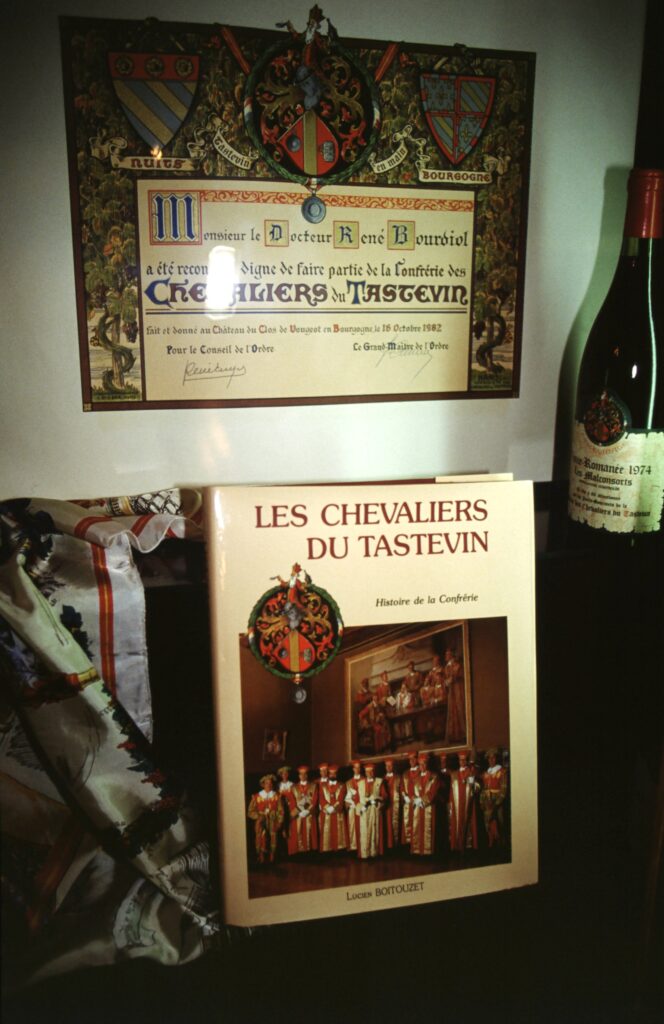

Château du Clos de Vougeot: Bereits im 12. Jahrhundert haben hier Mönche der Abtei von Citeaux Wein angebaut. Durch Stiftungen reicher Gönner, konnte dieser Ort erhalten bleiben und zu einer bekannten Örtlichkeit des burgundischen Weins ausgebaut werden. Seit 1934 ist das Château du Clos de Vougeot Sitz der Bruderschaft der „Chevaliers du Tastevin“, den Rittern der Weinverkostung.

Diese ehemalige Zisterzienserabtei hatte sich dem Anbau von Messwein verschrieben und konnte nach und nach einige Weinberge sein eigen nennen. Mitte des 16. Jahrhunderts werden neue Gebäude an der jetzigen Stelle errichtet. Über Jahrhunderte verbesserte sich das Renommé der Weine. 1790 wird die Abtei Staatseigentum. 1944 wird es Eigentum der Bruderschaft.

Innenhof. Der Weinkeller im Erdgeschoss, darüber das Dormitorium der Mönche.

Weinpressen aus Holz. Jede Weinpresse benötigt eine Fläche von 50 qm.

Keltereikeller mit Gärbottichen, die insgesamt ein Fassungsvermögen von 182.400 Litern haben.

Blick in das uralte Balkenwerk des Dachstuhls.

Weinkeller, 25 m Länge, 15,25 m Breite, 5 m Höhe. Entgegen der in Burgund üblichen Bauweise ebenerdig. Gleichbleibende Temperatur und sparsames Licht, eine Notwendigkeit für die Weinlagerung, wurden durch 1 m dicke Mauern gewährleistet und eine starke Decke. 250 m³ Dämmmaterial wurden verwendet. Die auf 300 Tonnen geschätzte Masse ruht auf Steinpfeilern und einem sehr dicht angeordneten Dachgebälk.

5 m breiter Kamin in der Küche

Brunnen

Urkunde und Informationsmaterial

Gemälde der Chevaliers du Tastevin

17 Mal im Jahr empfangen die Chevaliers du Tastevin zu exklusiven Abendveranstaltungen.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.