Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Barcelona 16.-23.04.2024

-

Flug mit der spanischen Fluggesellschaft Vueling. Ein lustiger Spuckbeutel.

Luftaufnahmen: Schneebedeckte Berge in den französischen Alpen.

Pyrenäen

Hafen von Barcelona

Der Fluss El Llobregat. Der zweitlängste Fluss Kataloniens mündet gleich neben dem Flughafen in das Mittelmeer. -

Barcelona: Barcelona ist mit fast 2 Millionen Einwohnern, die zweitgrößte Stadt Spaniens und die Hauptstadt Kataloniens. Sie liegt am Mittelmeer und ist nur 120 km von den Pyrenäen und der französischen Grenze entfernt. Mit jährlich mehr als sieben Millionen Touristen aus dem Ausland zählt Barcelona zu den drei meistbesuchten Städten Europas.

Über die Ursprünge von Barcelona ist nur wenig bekannt. Man fand Artefakte aus der Jungsteinzeit und der Kupfersteinzeit. Im 3. und 2. vorchristlichen Jahrhundert war die Gegend von den Laietani, einem iberischen Volk besiedelt. Auch eine kleine griechische Kolonie namens Kallipolis hat in dieser Gegend existiert. 218 v. Chr., am Beginn des Zweiten Punischen Krieges, wurde die Gegend von den Karthagern unter der Führung des Vaters von Hannibal, Hannibal Barkas, erobert. Diese militätrische Eroberung wird als die Gründung Barcelonas angenommen. Es gibt nur wenige Erkenntnisse über die Zeit zwischen 218 vor Christus und der Zeitenwende. Obwohl sich die Römer in „Barcino“ niederließen, ein Name der am Ende der Herrschaft von Augustus beschlossen wurde, war es eher nur ein Militärlager, ein „castrum“. Das Forum, heute die Plaça de Sant Jaume, befand sich an der höchsten Erhebund des Barri Gòtic, dem heutigen Gotischen Viertel. Im 2. Jahrhundert war die Stadt zu einem richtigen „oppidum“ geworden, mit 3500-5000 Einwohnern, die von der Kultivierung der Umgebung und dem Weinbau lebten.

Die ersten christlichen Gemeinschaften in der Provinz Tarragonas wurden während des dritten Jahrhunderts gegründet. Die christliche Gemeinde von Barcino scheint in der späteren Hälfte des 3. Jahrhunderts aufgebaut worden zu sein. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts, unter Diokletian, wurden die Christen verfolgt, bis Kaiser Konstantin 313 mit dem Edikt von Mailand den Christen Religionsfreiheit gewährte. Unter des Westgoten begann im 5. Jahrhundert der Verfall des weströmischen Reiches.

Die Truppen der Mauren erreichten die iberische Halbinsel im Jahr 711. Nach der Zerstörung Tarragonas im Jahr 717 ergab sich Barcelona und wurde dadurch vor größerer Zerstörung bewahrt. Die Herrschaft der Mauren in Barcelona dauerte weniger als ein Jahrhundert. Die Kathedrale wurde in eine Moschee umgewandelt. Der Sohn Karls des Großen, Ludwig der Fromme, eroberte 801 Barcelona. Die Stadt war die südlichste seiner Eroberungen von den Mauren.

Diese Grenzregion wurde als Spanische Mark bezeichnet. Sie wurde von mehreren Grafen verwaltet, die vom König eingesetzt wurden. Barcelona wurde zum Sitz eines Grafen. Die ersten karolingischen Grafen Barcelonas waren nur wenig mehr als königliche Beamte, doch im Lauf der Zeit gewann ihr Status an Macht und Unabhängigkeit von der Zentralgewalt und den schwachen karolingischen Königen. Durch den Ehevertrag zwischen Ramon Berenguer IV., Graf von Barcelona, und der erst einjährigen Petronella, Erbin der Krone Aragoniens, entstand 1137 aus Aragonien und den im 12. Jahrhundert mit Katalonien weitgehend identischen Ländern der Grafen von Barcelona eine Staatsgemeinschaft, die als „Krone Aragonien“ bekannt ist.

Die Hochzeit von Ferdinand II. von Aragonien mit Isabella I. von Kastilien im Jahr 1469 vereinigte die zwei Königsgeschlechter Spaniens. Dadurch verlagerte sichdas politische Zentrum nach Toledo und später, unter dem Habsburger Philipp II. nach Madrid, und degradierte die einstige Krone Aragonien zur Provinz. Darüber hinaus musste Barcelona, wie viele spanische Städte am Mittelmeer, einen gewaltigen Handelsrückgang und Bedeutungsverlust durch die Entdeckung Amerikas hinnehmen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die Stadt einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung und wurde ein Zentrum der industriellen Entwicklung Spaniens, wodurch Reichtum und politischer Einfluss in die Region zurückkehrten. -

Fahrt mit dem Shuttle-Bus in die Innenstadt von Barcelona:

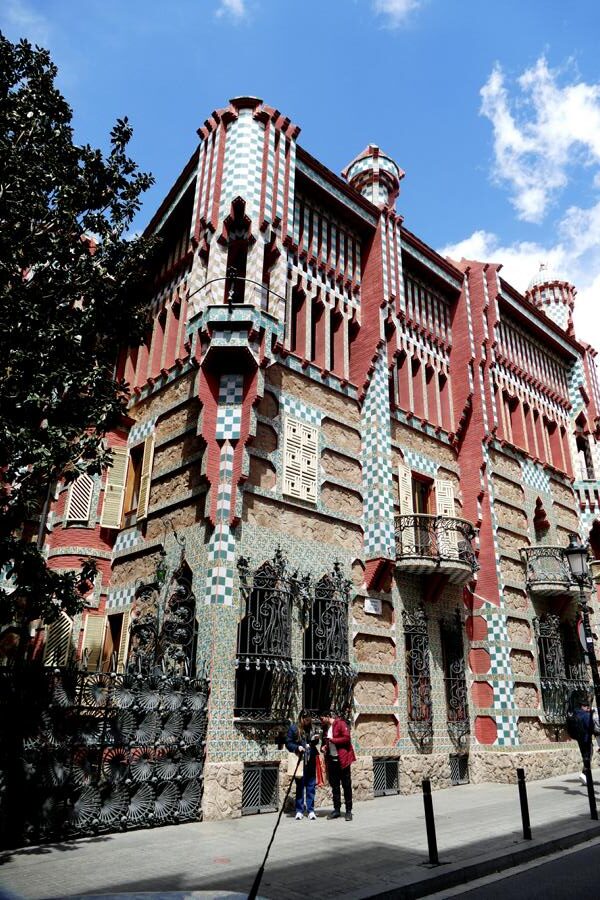

Gebäude aus Backsteinen, schuppig wirkenden Wänden und einem Glockenturm.

Fassade eines Mietshauses im Stil des Modernisme. Der Modernisme ist eine kulturell-gesellschaftliche Erneuerungsbewegung im katalanischsprachigen Raum, die unter anderem auch in der Architektur ihren Ausdruck fand. Der Modernisme war Teil einer Strömung, die ganz Europa erfasste. Ér entsprang dem Überdruss an der historisierenden Ästhetik des 19. Jahrhunderts, mit ihren neugotischen und neuromansichen Formen. Architektonisch entwickelte sich diese Bewegung möglicherweise zur am weitesten fortgeschrittenen Form des Jugendstils oder Art Nouveau. Im weiteren wird der Begriff Jugendstil bei der Architektur verwendet.

Las Arenas: In der ehemaligen Stierkampfarena wurde ein Einkaufszentrum eingebaut.

Fassade eines Mietshauses im Jugendstil, angestrahlt bei Nacht.

Details der Balkone.

Detail des Giebels.

Restaurant „2254“ von Nuncio Cona: Titelseite der Speisekarte, Blick in das immer gefüllte, sehr gute Restaurant.

Spaghetti werden in erhitztem Käse gewälzt.

Blick in die kleine Bar „Pink Corner“, in der uns das Frühstück serviert wurde.

An der Kreuzung Carrer de Balmes, Ecke Carrer del Consell de Cent das Gebäude der Philosophischen Fakultät der Ramon-Llull-Universität.

Kinder aus einem Kindergarten, überqueren einen Zebrastreifen.

Orchideenbaum (Bauhinia variegata) an der Straße mit rosa Blüten.Ungewöhnliche Briefkästen in einem Mietshaus.

Blick von der Carrer de Balmes auf den, nördlich der Stadt liegenden Tibidao. Der Berg ist 532 m hoch. Auf seinem Gipfel, inmitten eines Vergnügungsparks, steht die 1961 erbaute Kirche Sagrat Cor. Sie stammt vom Architekten Enric Sagnier (1858-1931) und weist gotisierende Formen auf.

Laden mit spanischem Schinken und anderen Spezialitäten.

Fassaden von Mietshäusern im Jugendstil in der Carrer de Balmes. Detail einer Eingangstür.

Fassade eines Mietshauses von 1894 mit zahlreichen Erkern aus Glas.

Casa Jaume Satlló an der Kreuzung Carrer D’Aragó / Rambla de Catalunya. Jugendstil. Details des Eingangs, der Erker aus Glas und der floralen Balkongitter.

Museum Fundacio Antoni Tapies an der Carrer d’Aragó 255. 1984 von dem Künstler Antoni Tàpies gegründet. Es ist auch ein Kulturzentrum, das für das Studium der modernen Kunst gebaut wurde. Das Gebäude eines früheren Verlages stammt vom Architekten Lluís Domènech i Montaner (1849-1923) und wurde aus Backsteinen zwischen 1880 und 1881 im frühen Stadium des katalanischen Modernisme bzw. Jugendstil gebaut.

Details der Gitters aus Metall in der Form eines Adlers vor den Kellerfensters.

Daneben ein Haus mit Erkern aus Glas und Balkonen mit Gittern aus Metall. Jugendstil.Weitere Fassade eines Hauses in der Carrer d’Aragó mit Erkern aus Glas und Balkonen mit Gittern aus Metall. Jugendstil.

Detail der Pflastersteine auf dem Bürgersteig mit Formen des Jugendstils bzw. Modernisme.

Aufgespannter Regenschirm als Verkaufsfläche für Ohrringe.

Blick auf die Straßenecke mit den Fassaden der Casa Batlló und die daneben stehende Casa Ametller.

-

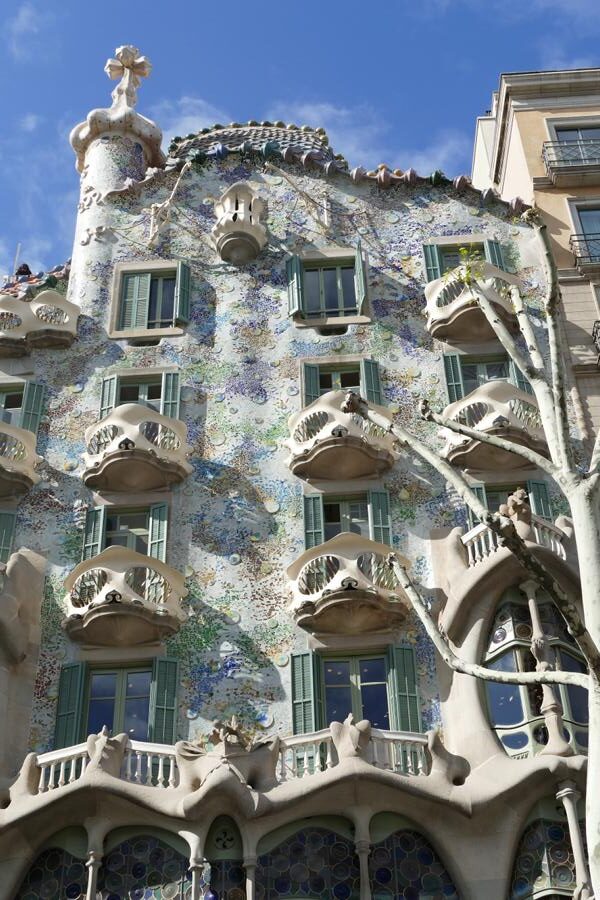

Casa Batlló:

Passeig de Gràcia 43. Das im Jahr 1877 errichtete Gebäude wurde für den Textilindustriellen Josep Batlló i Casanovas in den Jahren 1904 bis 1906 im Stile des Modernisme von Antoni Gaudí (1852-1926) von Grund auf umgebaut. Gaudí arbeitete dabei mit Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949) und Joan Rubió i Bellver (1871-1952) zusammen. Die farbenfrohe Fassade gibt die Legende des Heiligen Georg – hier Sant Jordi – wieder, des Schutzheiligen Kataloniens. Das Dach stellt die Schuppen des Drachens dar, gegen den der Heilige Georg kämpft, das Kreuz auf dem Dach ist seine Lanze. Die schmiedeeisernen Balkone stehen für Totenköpfe und die Galerie im ersten Stock für das Maul des Drachens. Seit 2005 wurde die Casa Batlló zusammen mit anderen Werken Gaudis in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Heute gehört das Gebäude der Familie Bernat (Gründer von Chupa Chups).Die Fassade und Details der Fassade.

Blick auf das Dach mit den Dachziegeln, die wie Schuppen wirken, die oberen Balkone und den kleinen Turm mit dem Kreuz auf dem geschwungenen Dach.

Die Balkone in den unteren Etagen und die bunte, mit Teilen von Fliesen und Glas verzierte Fassade. Gaudí war ein Meister und Pionier des Recycling.

Der große, verglaste Galerie in der 1. Etage.

Detail der Brüstung der Galerie in der 1. Etage.

Eingangstürem im Erdgeschoss.

Inneres:

Der Schwerpunkt des von Gaudí 1904 begonnenen Umbaus des vorhandenen Hauses, orientierte sich an der Bedürfnissen der Bewohner. Der Keller wurde Kohlenlager und Abstellfläche für die Hauptwohnung in der 1. Etage, das Erdgeschoss sollte als Garage dienen. Hier befanden sich auch die Aufgänge zu den 8 Mietwohnungen. Als Abschluss wurde ein Dachbogen und eine Dachterrasse errichtet.

Fliesen aus Keramik in blauen Tönen kleiden den Eingangsbereich und den Innenhof aus.

Eingang der Familie Batlló mit einem eigenen Foyer.

Gemeinschaftsfoyer mit der Treppe zu den Wohnungen.

Fenster der Pförtnerloge.

Große Keramiktöpfe mit floralen Motiven auf Füßen aus Metall stehen unter der Treppe die zur Wohnung des Eigentümers führt.

Detail des Treppengeländers.

Eingangsbereich. Die Gitter aus Schmiedeeisen und das Glas sorgen für Sicherheit und Tageslicht im Foyer.

Deckenleuchte.

Blick vom Fahrstuhl in den Innenhof mit den hellblauben Fliesen.

Deckenleuchte im Fahrstuhl.

Ende der Treppe in der ersten Etage. Die Oberlichter haben ovale Formen. Die Treppe und die Türen sind aus Holz.

Blick in den zentralen Innenhof. Gaudí erweiterte ihn, um das ganze Haus mit Licht und Luft zu versorgen, was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. Er ist 13 m lang, 4 m breit und 26 m hoch.

Wohnung der Familie Battloó. Sie war mit 400 qm die größte Wohnung im Gebäude. Bunte runde Glasscheiben schmücken die Türen, die zum Wohnzimmer führen.

Wohnzimmer mit abgehängter Decke in der Form eines Strudels. Die Fenster zeigen zum Passeig de Gràcia. Da es mittels Falttüren mit zwei kleineren Räumen verbunden war, konnten hier gesellschaftliche Veranstaltungen stattfinden. Im oberen Bereich der Fenster wieder bunte, runde Glasscheiben

Die Decke in Form eines Strudels mit einem Kronleuchter in der Mitte.Details der Fenster von innen.

Durchgang mit Falttüren zu den Nebenräumen, die ebenfalls Kronleuchter an der Decke haben.

In einem extra Raum hatte Herr Battlò sein Büro eingerichtet, der über einen Kamin verfügt. Gaudí schuf einen pilzförmigen Hohlraum in der Wand, in dem er einen organisch gestaltenen Kamin mit zwei Sitzbänken einfügte. Der Bereich ist mit braunen Fliesen ausgestattet.Raum mit einer kleinen Bühne.

Tür aus Holz mit Türspion.

Deckenleuchten.

25 qm große Esszimmer im hinteren Teil der Wohnung. Die Fenster gehen raus zum privaten Innenhof, der durch eine Tür mit innen befindlichen Doppelsäulen zugänglich ist.

Deckenleuchte im Esszimmer. Die Deckeform soll Wassertropfen zeigen, um das Meeresambiente des ganzen Hauses zu unterstreichen.

Die Tür weist ein organisch gestaltetes Relief auf.

2 zusammenhängende Stühle, eine Doppelsitzbank aus Eschenholz vor einem Fenster im Esszimmer.

Blick auf den privaten, 230 qm großen Innenhof, der gerade restauriert wird.

Treppe aus Holz. Ab und zu hört man den Drachen von Barcelona, wie er die Treppen nach oben steigt.

Einer der Räume, die auf den Innenhof rausgehen.

Eines der 32 Fenster, die in unterschiedlicher Größe auf den zentralen Innenhof zeigen. Der obere Teil diente dem Licht und der untere Teil zeigt Luftöffnungen für die Belüftung.

Modell der Casa Battló vor einem Fenster.

Blicke in den Innenhof.

Gestaltung eines Treppenhauses mittels zahlreicher hängender Ketten, die zu Mustern gefügt sind.

Dachboden, konzipiert als rein funktionelle Konstruktion, die den gemeinschaftlichen Servicebereich beherbergte. Gaudí entwarf eine selbsttragende Sturktur, die mit Hilfe von Kettenbögen die Gewölbe stützen.

Blick von oben in den Innenhof, hier mit dunkelblauen Fliesen, darüber ein lichtdurchlässiges Dach. Das gewellte Geländer und die gewellten Glasscheiben zum Innenhof erinnern an die Wellenbewegung des Meeres.

Blick in die Waschküche im Dachboden.

Treppen hinauf auf die Dachterrasse.

Ausstellungsraum mit Fotos von der Restaurierung

Dachterrasse, der zur damaligen Zeit kaum Beachtung geschenkt wurde. Hier konnte Gaudí seiner Kreativität freien Lauf lassen. 4 Schornsteingruppen und Belüftungsschächte, sowie ein weiterer kleiner Dachboden machen diese Ebene zu einer Fantasielandschaft. In der Mitte der 300 qm großen Terrasse befindet sich ein Oberlicht – das lichtdurchlässige Dach des zentralen Innenhofes.

Mit Scherben von Fliesen verzierte Belüftungsschächte.

Gruppe von Schornsteinen bzw. Kaminen.

Detail des Dachfirstes.

Blick von dem Café über die Dachterrasse.

Blick von oben auf die Restaurierungsarbeiten an der privaten Dachterrasse.

Ein Weg führt rund um das Oberlicht über die Dachterrasse.

Blick auf den Kreuz auf dem Dach.Blick auf die umliegenden Häuser.

Blick nach Süden auf den Palau Nacional auf dem Montjuïc.

Blick über die Dächer der umliegenden Häuser.

Modernistische kleine Kuppel auf einem Haus in der Nähe.

Detail einer Kuppel mit bekrönender Plastik eines Menschen und eines Vogels. -

Casa Ametller:

Passeig de Gràcia 41. Das Wohn- und Geschäftsgebäude stammt aus dem Jahr 1875, wurde aber kulturhistorisch erst bedeutend durch den Umbau im Stil des Modernisme, Jugendstil in den Jahren 1898-1900 durch den Architekten Josep Puig i Cadafalch (1867-1956). Das Haus befindet sich direkt neben Antoni Gaudis Casa Batlló und gehört zum Gebäudeensemble, das als „Häuserblock der Zwietracht“ oder „Zankapfel“ bekannt ist. Die beiden Häuser stehen an der Kreuzung Carrer Aragó / Passeig de Gràcia. Der Passeig de Gràcia war im damaligen Neubaugebiet Eixample enstanden und entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem edlen Boulevard. Das katalanische Bürgertum hatte es durch die industrielle Revolution in Barcelona zu Ansehen und Wohlstand gebracht, wodurch sein erstarktes Selbstbewusstsein in luxuriösen Stadtresidenzen zum Ausdruck kam. Der Modernisme erschien den Bürgerfamilien als angemessenes Ausdrucksmittel, da er besonders regionaltypisch für Katalonien war und dabei Modernität mit den Idealen der Renaixança, der katalanischen Renaissance, verknüpfte.

Der Schokoladenfabrikant Antoni Amatller i Costa kaufte sich hier ein Mehrfamilienhaus und ließ es im Stil des Modernisme, Jugenstil umbauen. Die zahlreichen Steinplastiken stammen von den Bildhauern Alfons Juyol i Bach (1862-1917) und Eusebi Arnau i Mascort (1863-1933). Der von seiner Frau geschiedene Ametller zog mit seiner Tochter in die 1. Etage, die Beletage, die Wohnungen darüber wurden vermietet. Im Dachgeschoss befand sich das private Fotoatelier von Ametller.

Cadafalch ließ die komplette Fassade des bestehenden Hauses abreißen und durch eine horizontal asymmetrische, dreigeteilte Fassade ersetzen. Die drei Fassadenteile haben alle eine unterschiedliche Höhe und jedes Geschoss hat eine unterschiedliche Anzahl von Fenstern bzw. Türen.

Das Erdgeschoss ist nur in Teilen dekoriert und wurde aus Montjuïc-Stein erbaut. Der Eingang ist dekoriert mit Steinplastiken von Eusebi Arnau i Moascort (1863-1933), die die Legende vom Drachentöter Sant Jordi zeigt.

Den vier Wohnetagen darüber, setzte Cadafalch eine mit ocker-farbenen Sgraffiti dekorierte, quadratische Fassade vor, die an ein Stück Schokolade erinnern soll.

In der Beletage links neben einem Fenster, mit an Gotik erinnernden Maßwerk, die Statue einer Frau mit Blüten im Arm.

Daneben 3 bodengleiche Fenster zu einem Balkon mit Tierskulpturen, die auf den Beruf und die Hobbys Antoni Amatllers hinweisen.

Noch weiter rechts in der Beletage ein kleiner Balkon mit einem neugotischen Erker des Bildhauers Alfons Juyol i Bach. Am Dach des Erkers befinden sich Chimären, wie man sie von gotischen Kirchen kennt. Dort ist auch der Buchstabe A als Initiale des Nachnamens des Hausbesitzers zu erkennen.

Auch in der 2. Etage befindet sich ein kleiner Balkon mit bodengleichen Fenstern.

Für das Dachgeschoss wählte Cadafalch einen mit Fliesen verzierten, abgestuften Giebel, der an die Architektur Flanderns erinnert. Gleichzeitig wird durch die dreieckige Form einmal mehr die Initiale A angedeutet.

Details der Fenster und Verzierungen an der Fassade.

Casa Lleo Morera: Passeig de Gràcia 35. Im Stil des Modernisme bzw. Jugendstil entworfen vom Architekten Lluís Domènech i Montaner. Die Besitzerin Francesca Morera i Ortiz gab 1902 den Auftrag für die Umgestaltung der vorheringen Casa Rocamora. Ihr Sohn gab dem Gebäude nach Fertigstellung 1905 seinen Namen – Albert Lleó i Morera. Es ist eines der drei Gebäude, errichtet von den großen Architekten des Modernisme – Gaudí, Puig i Cadafalch und Domènech i Montaner – die zusammen mit der Casa Batlló und der Casa Amatller den berühmten Komplex Mansana de la Discòrdia oder Block der Zwietracht bilden. Von diesen dreien ist die Casa Lleó i Morera das einzige. welches 1906 den Jahrespreis der Stadt Barcelona für das künstlerisch wertvollste, im Vorjahr fertiggestellte Gebäude erhielt.

Das Gebäude steht auf einer unregelmäßigen Grundfläche. Um die Asymmetrie zwischen den beiden Teilen der Fassade zu verbergen und platzierte der Architekt im 1. und 2. Obergeschoss Balkone und einen Erker an der Ecke.

Straßenlaternen am Passeig de Gràcia. Die Laternen sind mit Sitzbänken kombiniert und wurden von Pere Falqués (1850-1916) entworfen. Der Passeig de Gràcia ist ein weiterer Prachtboulevard in Barcelona. Er ist 1,5 km lang und führt durch den Stadtbezirk Eixample.

Passeig de Gràcia 27. Mietshaus von 1908 im Stil des Modernisme, der katalanischen Variante des Jugendstils.

Vögel und florale Elemente stürzten als Konsolen den Balkon und die Erker in der 1. Etage.

Blick zum blau dedeckten Dach mit einer schmiedeeisernen Plastik und einem Drachen an der Wetterfahne auf dem kuppelartigen Walmdach.

Blick auf das Dach von Passeig de Gràcia 26, mit Formen des Modernisme und einem Drachen.

Passeig de Gràcia 24. Detail einer Fassade und eines Hufeisenbogens, ganz im maurischen Stil.

An der Kreuzung mit der Gran Via de las Corts Catalanes steht der Palau Market, in dem sich seit 1960 ein Kino befindet. Das im eklektistischen Stil von 1887-1890 errichtete, ehemalige Wohnhaus, war von 1936-1941 ein Theater. Die abgeschrägte Fassade zeichnet sich durch drei Wandabschnitte aus, die deutlich durch Pilaster mit Steinquadern unterschieden werden. Architekt war Tiberi Sabater i Carné (1852-1929).

Details der Fassade mit Fackeln und Masken.

Gegenüber an der Ecke das Gebäude Edificio Generali, die ehemalige Banco Vitalicio de España. Es war einer der ersten Wolkenkratzer in Barcelona und galt bis Mitte der 1970er Jahre als das höchste Gebäude der Stadt. Die ersten Pläne stammen aus dem Jahr 1935, doch der Bürgerkrieg stoppte den Bau. Der Graf von Gamazo investierte im Januar 1950 in den Bau als neuer Hauptsitz der Banco Vitalicio. Das Gebäude hat 21 Stockwerke und über der abgeschrägten Ecke, der Fase, einen Turm.

Detail eines Rundbogens über der Tür aus Metall mit den Initialen der Bank „BVE“.

Die Wallace-Brunnen sind öffentliche Trinkwasserspender in Form von gusseiserner Frauen bzw. Karyatiden, die eine Kuppel über ihren Kopf halten. Sie sind benannt nach dem Engländer Richard Wallace, der ihre Errichtung zuerst in Paris finanzierte.

LEGO-Store: riesiger Landen mit Sehenswürdigkeiten Barcelonas, wie den Häusern am Eingang des Park Güell und der Sagrada Família.

Cases Rocamora: drei Häuser am Passeig de Gracia, sind einheitlich im neugotischen Stil mit modernistischen Details, nach einem Entwurf des Architekten Joaquim i Bonaventura Bassegoda i Amigó von 1914-1917 gebaut worden. Auftraggebern war Antoni Rocamora, Sohn eines Millionärs, der in Kuba reich geworden war. Zurück in Spanien, führte er die Geschäfte seines Vaters weiter und wurde zum größten Seifenhersteller Spaniens. Das Dach wird von einer mittelalterlich anmutendenden konischen Kuppel mit orangefarbigen Keramiken dominiert, die je nach Lichteinfall ihre Tönung ändern. An der abgeschrägten Hausecke, der Fase, erhebt sich ein Turm mit hoher zylindrischer Spitze.

- Der Passeig de Gracia mündet im Nordosten auf der Plaça de Catalunya:

Der 5 Hektar große Platz liegt im Zentrum von Barcelona, am nordwestelichen Ende von La Rambla und am nördlichen Ende des Altstadtviertels Barri Gòtic. Unter dem Platz liegen von mehreren Seiten zugänglich ein Verkehrsknotenpunkt der Metro und Eisenbahnlinien, die innerhalb der Stadtverkehren, sowie eine Tourismus-Information.

Charakteristisch für diesen großzügig gestalteten Platz ist sein als sternförmiges Muster aus blauen, roten und grauen Fliesen gestalteter Boden und die Verkehrslärm abschirmende Bepflanzung mit Springbrunnen. Rundherum haben Banken ihren Sitz, an der Ostseite das mächtige Gebäude der Telefónica. An der Nordseite des Platzes steht das riesige, erst 1962 eröffnete Kaufhaus El Corte Inglés.

Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts beschränkte sich die Stadt mit ihren damaligen Mauern auf die heutige Altstadt und platzte aus allen Nähten. Die Erweiterung bestand darin, dass die Stadtmauern abgetragen und die angrenzenden Orte einzugemeinden, wie z.B. Gracia im Norden, unterhalb des heutigen Parc Güell.

Über die Bebauung der großen neu hinzugekommenen Fläche zwischen Barcelona und diesen Orten, entbrannte im Rahmen eines Architektur-Wettbewerbs ein Streit zwischen Antoni Rovira i Trias (1816-1889) und Ildefons Cerdà (1815-1876). Die Pläne von Cerdà sahen ein rechtwinkliges Straßennetz vor, wie es auch auf Wunsch des Königshauses realisiert wurde. Die Pläne von Rovia sahen ein sternförmiges Straßennetz vor, die auf der heutigen Plaça de Catalunya zusammengelaufen wären. Die Bevölkerung hatte eigentlich diesen Plan bevorzugt.

Es wird aber ersichtlich, dass diese Stelle schon vor der Errichtung des Platzes als Zentrum des neuen, erweiterten Barcelona angesehen werden kann. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde begonnen, die Grundstücke, auf denen sich heute der Platz befindet, zu enteignen. Der Platz entstand in den Jahren 1902-1929 nach Plänen des Architekten Francesc Nebot bzw. Francesc de Paula Nebot i Torrens (1883-1865) und wurde 1927 von König Alfons XIII. eingeweiht.

Relief zur Orientierung auch für Blinde. Unten der Hafen, darüber das Barri Gòthic, links der Berg Montjuïc, oben der Tibidao und in der Mitte der Verkehrsknotenpunkt Plaça de Catalunya.

Blick auf den Platz mit dem Gebäude von Telefónica und dem Leben auf dem Platz.

„Dia de Sant Jordi“ naht, ein Verkaufsstand mit Rosen.

Endlose Reihen von parkenden Motorrollern – Park and Ride. Große Brunnen alle ohne Wasser..

Das modernistische Occident-Gebäude an der Einmündung der Passeig de Gràcia.

Riesige Straßenlaternen, im Hintergrund das Kaufhaus El Corte Inglés.

Details der modernistischen Straßenlaterne. Eine Säule aus Stein mit bekrönendem Oktogon aus Glas und ionischem Kapitell aus Metall. Weiter unten Engel und Barken, als Halterungen für Laternen.

An der nordöstlichen Ecke des Platzes eine Treppenanlage, die im Bogen um den Sechs Putten Brunnen bzw. Font dels sis Putti von Jaume Otero i Camps (1888-1945) führt. Die Skulpturengruppen auf dem Platz wurden zwischen 1927 und 1929 für die Weltausstellung 1929 in Barcelona geschaffen .

Details der Anlage mit Putten aus Metall, die Blütenranken halten.

Statue der Personifikation von Tarragona von Jaume Otero i Camps (1888-1945). Die Gruppe besteht aus einem sitzenden Mann, einem Teenager-Mädchen mit einem Obstkorb und drei Frauen.

Statue der Personifikation von Montserrat von Eusebi Arnau i Mascort (1863-1933). Das Werk stellt einen halbnackten alten Mann dar, wahrscheinlich den Einsiedlermönch Joan Garí, der in seiner rechten Hand ein Bild der Jungfrau von Montserrat hält.

Statue des Herkules von Antoni Parera i Saurina (1868-1946).

Die nackte Frau mit einem Boot in der Hand, auf einem Pferd, ist die Allegorie auf die Stadt Barcelona, vom Bildhauer Frederic Marès i Deulovol (1893-1991).

Ein gelb blühender Strauch, die Geflügelte Kassie (Senna didymobotrya).

Detail der Blüten.

Violett blühender Strauchiger Salbei (Salvia leucantha).

Blick über das bunte Pflaster mit Menschen, die die zahlreichen Tauben füttern. Im Hintergrund ein neoklassizistisches Gebäude. Ehemals Sitz der Banco Español de Crédito, heute ein Nobelhotel der Kette Iberostar.

Plaça de Catalunya, an der Ecke zur Straße La Rambla steht das mit Kuppeln bekrönte Gebäude von Primark.

Vor dem Kaufhaus Afrikaner, die Taschen und Gürtel verkaufen.

Kaufhaus El Corte Inglés:

Fan-Shop des FC Barcelona im Kaufhaus

Spielwaren-Abteilung.

Lampe mit Gingko-Blättern

Schuh-Abteilung.

Blick vom Selbstbedienungsrestaurant im obersten Stock, auf den Platz und die Stadt Richtung Montjuïc im Westen der Stadt. Das Gebäude mit der Uhr auf dem Turm ist das Gebäude von Telefónica. Rechts ein neoklassizistische Gebäude mit großem Turm. Hier befindet sich jetzt ein Nobelhotel der Kette Iberostar. Früher war es der Sitz der Banco Español de Crédito.

Auf dem Platz große runde Brunnen, die aufgrund der Wasserknappheit momentan kein Wasser führen. In der Mitte der Boden aus Fliesen in der Form eines Sterns.

Blick auf die Mündung der Straße Passeig de Gràcia, die nach Norden führt. Im Hintergrund der Berg Tibidao. Vorne die Dächer einiger prächtiger Bauten des Modernisme. Diese Straße ist eine der elegantesten und eindrucksvollsten Straßen im Norden der Plaça de Catalunya.

In nordöstlicher Richtung kann man im Hintergrund die Sagrada Familia sehen.

Blick in das Selbstbedienungsrestaurant. - Barri Gòthic oder Gotisches Viertel:

Der Stadtteil erstreckt sich vom Hafen im Süden bis zur Kathedrale und von dem Rambles im Westen bis zur Via Laietana. Es ist der älteste Teil der Stadt und die Architektur ist überwiegend von der Gotik geprägt. Zu dieser Zeit war Barcelona neben Genua und Venedig die wichtigste Handelsstadt im Mittelmeerraum. Die Wurzeln reichen allerdings zurück bis in die Römerzeit, von der sich neben Teilen der Stadtmauer auch zahlreiche Überreste erhalten haben – diese allerdings meist im Untergrund.

Südöstlich der Plaça de Catalunya, in der Nähe der Placa Nova vor der Kathedrale, verläuft die Avenida del Portal de l’Àngel mit der Font de Santa Anna. Dieser älteste Brunnen der Stadt, wurde im Jahre 1356 als Pferdetränke erbaut. Er ist an den Palau del Comtes de Pignatelli (Palast der Grafen von Pignatelli) angebaut, der heute der Reial Cercle Art de Barcelona ist. Es könnte sein, daß er ursprünglich achteckig war. Bei der Renovierung 1918 wurden farbige Keramikfliesen mit Wasser tragenden Frauen, floralen Motiven und zwei Engeln angebracht.

Laden mit flauschigen Stofftieren, hier Küken von Pinguinen, Modeschmuck und Traumfängern.

Gasse Richtung Kathedrale mit Laden für Spezialitäten, wie spanischem Nougat.

Laden mit Devotionalien, wie Mariendarstellungen und Kruzifixen.

Ab P1420822

Gebäude des Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) an der Plaça Nova.

An der Plaça Nova liegt auch der Palau Episcopal oder Palau del Bisbe, der Bischofspalast von Barcelona. Der Gebäudekomplex ist um einen großen zentralen Innenhof herum angeordnet ist. Auf der Nordseite grenzt er an die Reste einer römischen Mauer mit zwei quadratischen und einem halbkreisförmigen Turm. Der halbkreisförmige Turm gehörte zur Porta Decumana. Die Fassade zur Plaça Nova wurde erst 1784 fertiggestellt. Im Mittelteil wird sie von einem dreieckigen Giebel dominiert. Sie wird durch den Rhythmus und die Symmetrie ihrer Fenster- und Balkonöffnungen und einfache Zierleisten unterteilt.

Relief an der Fassade mit dem Wappen des damaligen Bischofs.

An einer Stelle hat sich noch ein Gemälde von Fransciso Plá, genannt El Vigatá (1743-?) erhalten.

Blick auf den halbrunden Turm der ehemaligen Porta Decumana. Recht die Carrer de Bisba.

Geht man durch die Carrer de Bisbe, kommt man zur Fassade der Capella de Santa Llúcia. Die spätromanische Kapelle, erbaut zwischen 1257-1268, stößt mit ihrer Rückseite an den Kreuzgang der Kathedrale. Erbaut auf Initiative von Bischof Arnau de Gurb. Es hat einen Eingang vom Kreuzgang und von der Carrer de Santa Llúcia. Ursprünglich war sie die Kapelle des Bischofspalastes und war von der Kathedrale getrennt, die kleinere Ausmaße hatte. Der quadratische Bau, hat ein Portal mit vier Archivolten, Säulen und Kapitellen. Die kapitelle zeigen florale Motive, die Verkündigung und die Heimsuchung. Das Gemälde über dem Eingang stammt von Joan Llimona (1860-1926), Anfang des 20. Jahrhunderts.

Plaça de Garriga i Bachs. Hier befindet sich das Denkmal für die Helden von 1809. Es stellt fünf Märtyrer dar, die nach einem Aufstandsversuch gegen die französischen Truppen, während der Besetzung Barcelonas im Rahmen des Spanischen Erbfolgekreiges, im Jahr 1808 hingerichtet wurden. 1929 erhielt der Bildhauer Josep Llimona (1864-1934) den Auftrag für die 5 realistischen Plastiken aus Bronze. Die Tafel auf dem Sockel trägt die Namen der Aufständischen. 1941 wurde dem Denkmal ein Alabasterrelief mit Engeln von hinzugefügt. Es zeigt eine Reihe von Engeln und wurde von Vicenç Navarro geschaffen.

Über Keramikbänken an der Seite des Denkmals, sind Fliesen angebracht, die auf einen Stich von Bonaventura Planella i Conxello (1772-1844) basieren. Sie zeigen den Einzug der napoleonischen Truppen in die Stadt.

Blick auf die neugotische Brücke über die Carrer de Bisbe. Sie verbindet die Casa dels Canonges mit dem großen Gebäudekomplex des Palau de la Generalitat de Catalunya, der mit seiner Hauptfassade zur Plaça de Sant Jaume liegt. Die Brücke wurde 1928 von Joan Rubió i Bellver (1871-1952), einem Schülern von Gaudí, im Rahmen der Umgestaltung des Viertels errichtet.

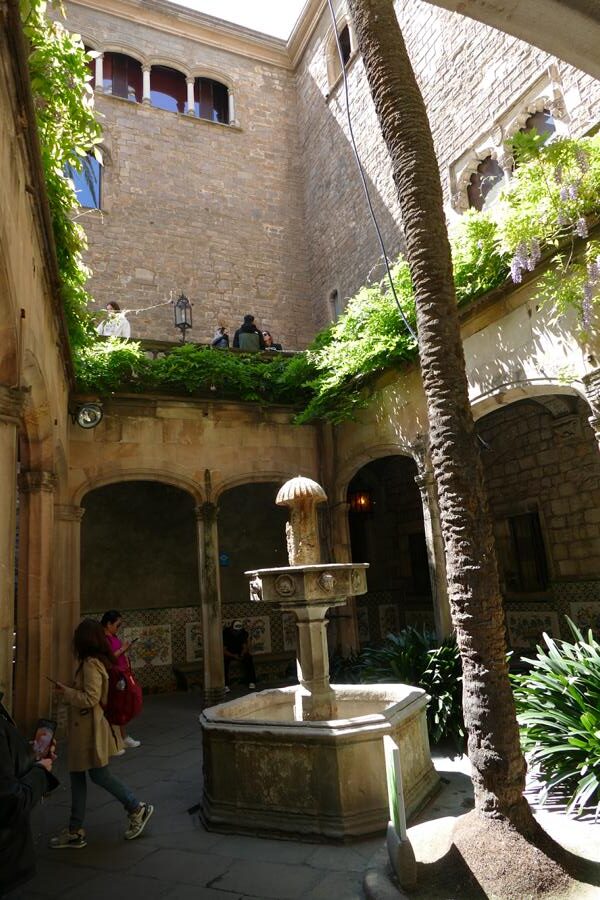

Zurück zur Carrer de Santa Llúcia bei der Capella de Santa Llúcia. Hier steht die Casa de l’Ardiaca, die ehemalige Residenz des Erzdiakons. Errichtet um das 12. Jahrhundert, unter Verwendung von Teilen der römischen Stadtmauer. Ende des 15. Jahrhunderts ließ der Erzdiakon Lluís Desplà i d’Oms (1444-1524) es im gotischen Stil mit einigen Renaissance-Elementen wieder aufbauen. Im 19. Jahrhundert wurden von den verschiedenen Besitzern Änderungen vorgenommen und seit 1924 befindet sich hier das Stadtarchiv.

Im Hof des Hauses steht eine Palme, die bereits im späten 19. Jahrhundert gepflanzt wurde. Daneben gibt es einen Brunnen an dem an Fronleichnam (60 Tage nach Ostersonntag) das traditionelle Fest „l’ou com balla“ (das Ei wie es tanzt) gefeiert wird. Der Brunnen wird mit Blumen und Früchten verziert und unter den Wasserstrahl ein Ei gelegt; das Ei fällt nicht um, sondern dreht sich und tanzt mit dem Wasser.

Bunte Fliesen mit floralen Motiven von Josep Roig umgeben den Innenhof.

In Vitrinen einige Wappenbücher aus dem Bestand des Archivs. Die heraldischen Handschriften zeigen zahlreiche Wappen, hier der Familien Prades, Lull und Pontons. Dieses Archiv ist eines der wichtigsten Archive des Landes.

Historische Fotografie der Bibliothek. Diese Bibliothek ist heute eine der größten Spezialbibliotheken zum Thema Barcelona.

Heraldische Motive aus den Beständen des Archivs, vor Resten der alten Stadtmauer. Das alte Barcino war seit seiner Gründung eine ummauerte Stadt. Wir kennen die ursprüngliche Höhe der ältesten Mauer, die noch aus der Zeit von Kaiser Augustus stammt nicht, aber sie muss mindestens 9 Meter hoch gewesen sein und hatte eine variable Tiefe von 1,5 bis 2 Metern. Sie bestand aus römischem Beton und war innen mit Quaderblöcken verkleidet. Im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts wurden 76 Türme hinzugefügt und die dem Meer zugewandte Fassade deutlich verstärkt. Die neuere Mauer wurde dann bis zu 4 m dick und verwendete teilweise die Materialien früherer Gebäude.

Auch Reste des alten Montacada-Aquädukts findet man im Untergeschoss der Casa de l’Ardiaca. Das Aquädukt war 11,3 km lang und hatte ein Gefälle von 1,6 Metern je Kilometer.

Blick vom Innenhof in die 1. Etage und die Treppe.

Kapitelle mit Darstellung von Tieren und Fantasiegestalten.

Von der Terrase in der oberen Etage Blick auf die Seitenwand mit Wasserspeiern und den Turm der benachbarten Kathedrale.

Details der Wasserspeier.

Detail eines Reliefs über einer Tür mit einem Wappen, welches von Engeln gehalten wird.

Detail eines Fensters mit gotischem Maßwerk. Oben halten geflügelte Löwen mit Frauenköpfen ein Wappen.

Folgt man der Carrer de Santa Llúcia weiter, kommt man zu dem großen Platz vor der Kathedrale, der Placita de la Seu. Gegenüber der Einmündung der Straße liege die Casa de la Pía Almoina. Hier befindet sich heute das Diözesanmuseum.

Eine erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 935, als sie als Unterkunft der Domherren des Augustinerordens erbaut wurde. Das originale Gebäude wurde 1400 abgerissen und einige Jahre später für eine wohltätige Stiftung neu erbaut. Man kann zwei Bauteile erkennen. Ein gotischer Teil von 1435 und die 1546 erbaute Erweiterung aus der Renaissance.

Detail eines Wasserspeiers an der Casa de la Pía Almoina.

Die schmale Gasse an der Nordseite der Kathedrale, die Carrer dels Comptes, führt zur Plaça de Sant Iu. Im Hintergrund ein Eckturm des Archivs der Krone von Aragón.

Blick in den Innenhof des Museu Frederic Marès. Es enthält eine Sammlung von spanischen Plastiken vom 12. bis 19. Jahrhundert. Untergebracht ist es im ehemaligen Palast der Inquisition, gleich neben der Kathedrale.

Eingangstür zum Museu Frederic Marès, flankiert von Säulen und einem Giebel mit Wappenschild darüber.

Details von Kapitellen an einem Eingang.

Plaça de Sant Iu mit einem Bogengang und der Ecke mit kleinem Turm vom Archiv der Krone von Aragón.

Läuft man um den Chor der Kathedrale herum, stößt man auf das gotische, ehemalige Domherrenhaus.

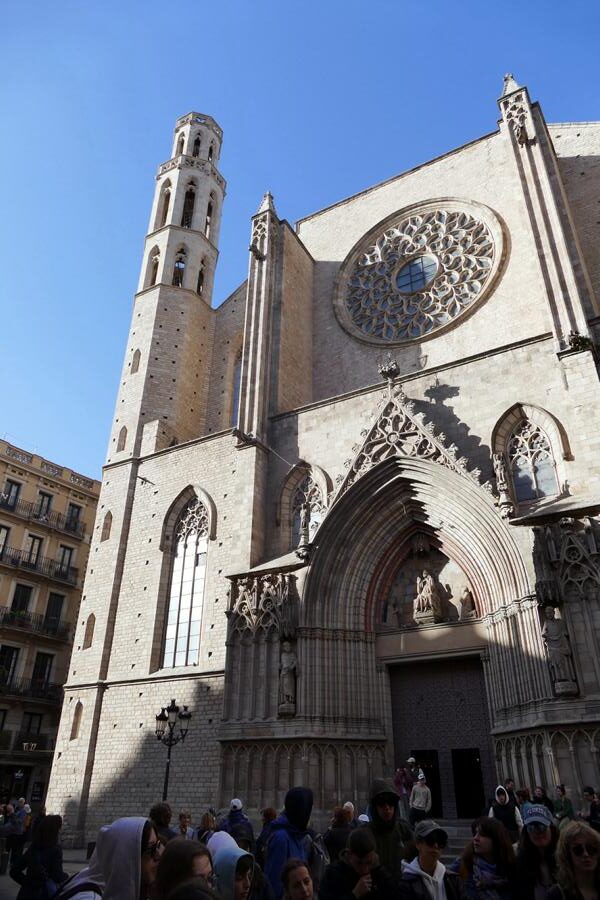

Detail eines Fensters mit Medaillons und Verzierungen aus der Renaissance. - La Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia: Nach einer frühchristlichen Basilika aus der Zeit der Westgoten, folgte eine romanische Vorgängerkirche. Vom 13. – 15. Jahrhundert entstand die gotische Kathedrale. Die Westfassade und der Mittelturm stammen von 1886-1913. Nachdem sie 599 unter dem Patrozinium des Heiligen Kreuzes stand, dem ältesten der christlichen Welt, kam 877 das Patrozinium der Heiligen Eulalia, der Stadtpatronin Barcelonas hinzu. Die Kathedrale ist außen 93 m lang und 40 m breit.

Blick auf die neugotische Westfassade und die umgebenden Bauten von der Plaça de la Seu. Die Fassade ist 40 m breit und wird von zwei 52 m hohen Glockentürmen mit Fialen bekrönt. Sie ist mit zahlreichen gotischen Stilelementen und einer großen Anzahl von Plastiken von Engeln und Heiligen dekoriert. Der 80 m hohe Mittelturm wurde vom Architekten August Font i Carreres entworfen und entstand 1906-1913.

Nordportal bzw. Portal des heiligen Ivo, bei der Plaça de Sant Iu. Dieses Portal war 500 Jahre lang der Haupteingang zur Kathedrale und ist das älteste Portal der Kathedrale. Hier blieben Inschriften als Relief erhalten, die an den Baubeginn 1298 erinnern. Über den Säulen gibt es musizierende Engel. Im Tympanon befindet sich unter einem Baldachin die Plastik der heiligen Eulalia aus dem späten 14. Jahrhundert. Sie wird der Schule Jaume Cascalls (gest. 1378) zugeschrieben. Auf beiden Seiten des Portals befinden sich noch Reliefs aus dem 12. Jahrhundert. Sie zeigen den Kampf des Menschen gegen wilde Tiere. Links ein Greif mit einem Lamm, daneben ein vollkommen mit Haaren bedeckter wilder Mann und ein als Soldat gekleideter Mann im Kampf mit einem Greif, als Symbol für den Kampf gegen den Teufel.

Rechts neben Samson, ein Hirschkalb unter Bäumen und dann eine Löwin mit drei Jungen.

Umrundung des Chores mit Blick auf den Glockenturm und Wasserspeier, zum Beispiel ein Einhorn und ein Elefant.

Zugewachsener Wasserspeier eines Reiters mit Pferd.

Das Chorhaupt, wo 1298 der gotische Bau begonnen wurde.

Chor am Übergang zum Kreuzgang mit einem zweiten Turm.

Fenster an der Südseite des Kreuzgangs.

Inneres:

Blick in das Kircheninnere Richtung Osten zur Chorschranke und dem dahinter liegenden Chor. Die Kathedrale besteht aus drei 28 m hohen Schiffen, 79 m lang und 25 m breit, wobei das Mittelschiff doppelt so breit ist wie die Seitenschiffe. Auf jeder Seite kommen noch einmal 6 m tiefe Seitenkapellen dazu.

Blick in die Kuppel des Mittelturm. Vom Boden bis zum Schlussstein 41 m.

Das Portal im Westen von innen.

Der Chor mit Chorschranke liegt in der Mitte der Kirche. Nach Vollendung des Chores, begann um 1519 Bartolomé Ordóñez (gest. 1520) mit der künstlerischen Gestaltung der Chorschranke. Es ist eine dorische Kolonnade mit je zwei Reliefs zwischen den Säulen, rechts und links vom Durchgang.

Blick in das Kreuzrippengewölbe des Hauptschiffs. Eine 1970 durchgeführte Restaurierung ermöglicht, die Vielfarbigkeit der Schlusssteine wieder zu entdecken, die im Laufe der Jahrhunderte verdunkelt worden war. Die Kathedrale hat insgesamt 215 Schlusssteine, von denen die größten diejenigen im Hauptschiff sind. Sie haben einen Durchmesser von 2 Metern und wiegen jeder etwa 5 Tonnen. Von oben nach untern: Schutzmantelmadonna (1379), Verkündigung (1379), Bischof mit Diakonen, der ewige Vater umgeben von Engeln (1418 vom Bildhauer Pere Joan).

Detail des Schlusssteins mit der Darstellung des ewigen Vaters von Pere Joan.

Blick auf den Chor im Zentrum des Mittelschiffs.

Das Ende des 14. Jahrhunderts von Pere Sanglada bzw. Anglada (Wirkungsdaten 1394-1406) geschnitzte Chorgestühl, gehört zu den wertvollsten Kunstwerken in der Kathedrale. Er reiste extra nach Flandern um dort das Eichenholz für das Chorgestühl zu kaufen. 1394-1399 entstand dieser Binnenchor. Das Chorgestühl zeigt Szenen des täglichen Lebens mit moralisierender und satirischer Absicht. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts schuf der deutsche Bildhauer Michael Lochner die Baldachine und Giebel aus Holz im gotischen Stil, die sich über dem Gestühl befinden. 1519 fand im Chorraum eine von Kaiser Karl V. einberufene Versammlung der Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies statt, um über die Ausdehnung des Osmanischen Reiches zu beraten. Aus diesem Anlass bemalte der elsässische Maler Joan de Burgunya (Wirkungsdaten 1510-1525) die Rückenlehnen mit den Wappen der Adligen des Ordens vom Goldenen Vlies.

Detail des für Kaiser Maximilian I. vorgesehenen Sitzes mit dem Habsburger doppelköpfigen Adler im Wappen.

Blick zurück zur Innenseite der Chorschranke und zur Kuppel im Westen.

Blick Richtung Chorhaupt mit dem Hauptaltar.

Am Ende des Binnenchores steht links die Kanzel, 1394-1396 ebenfalls von Pere Anglada.

Blick auf die Orgel im nördlichen Seitenschiff, über dem Portal Sant Iu. In einem Orgelprospekt von 1538, befindet sich eine Orgel von 1994 von der Orgelbaufirma Orgues Blancafort in Montserrat.

Blick in das Chorhaupt mit dem Hochaltar.

Kronleuchter aus Messing in gotischen Formen.

Hochalter mit dem dahinter liegenden Chorumgang. Der 1337 von Bischof Ferrer d’Abella geweihte Tisch des Hochaltars ruht auf zwei gewaltigen Kapitellen wahrscheinlich westgotischen Ursprungs aus dem 6. Jahrhundert, die aus der ersten Basilika stammen, die 995 schwer beschädigt wurde. An der Stelle des ehemaligen gotischen Altaraufsatzes, der jetzt in der Pfarrkirche San Jaime wieder aufgebaut wurde, steht jetzt seit 1970 ein aus Alabaster gefertigter Bischofsthron aus dem 2. Viertel des 14. Jahrhunderts. Man entsprach damit den Vorschriften des Zweiten Vatikanischen Konzils. Über dem Thron ein Bronzeguss des Gekreuzigten Christus, umgeben von sechs Engeln, von Frederic Marès i Deulovol (1893-1991) von 1976.

Gewölbe im Chorhaupt. Der Schlussstein zeigt den gekreuzigte Christus zwischen der Jungfrau Maria und dem Evangelisten Johannes mit den Symbolen von Sonne und Mond.

Blick vom Hochaltar Richtung Chor mit dem Chorgestühl.

Blick auf den Chor mit dem Zugang zur darunter liegenden Krypta der heiligen Eulalia, einer der Schutzheiligen der Kathedrale.

Über zwei zugemauerten Zugängen, die zu Seitenkapellen führten, befinden sich flache Bögen mit gemeißelten Köpfen. Wahrscheinlich stellen diese die Personen dar, die bei der Überführung der Gebeine der heiligen Eulalia anwesend waren.

Die Krypta entstand während der ersten Bauphase der gotischen Kirche und war 1339 fertig. Die Krypta wurde von dem mallorquinischen Baumeister Jaume Fabre bzw. Jaime Fabré (1296-1339) vollständig im gotischen Stil gestaltet. Von ihm stammt auch die architektonische Gestaltung des Chorhauptes.

Informationstafel zum Grabmal der heiligen Eulalia.

Der halbrunde Raum mit flacher Decke, wird von 12 Säulen gestützt, von denen Rippen ausgehen, die am Ende einen riesiegen Schlusstein tragen. Dort ist die heilige Eulalia, die von Maria und dem Jesuskind gekrönt wird dargestellt. Hinter dem schlichten Altar der gotische Sarkophag aus Alabaster. Er ist ein Werk von Lupo di Francesco aus Pisa, der von 1327-1339 in Barcelona tätig war. Er steht auf 8 unterschiedlichen Säulen aus Alabaster. Auf dem Sarkophag Plastiken von vier Engeln und die Jungfrau Maria mit Kind.

Sowohl auf dem Deckel, als auch an den Seiten des Sakophags wurden Szenen aus dem Martyrium der heiligen Eulalia und Teile der Zeremonie der Überführung dargestellt.

Gleich neben dem Eingang befindet sich links auf der nörlichen Seite die Taufkapelle mit dem Taufbecken, welches 1433 von Onofre Julià aus Florenz aus Carraramarmor geschaffen wurde. Dahinter unter einem gotischen Baldachin ein Flachrelief mit der Darstellung der Taufe Jesu. In dierser Kapelle wurden die ersten 6 Indianer getauft, die 1493 Kolumbus aus Amerika mitgebracht hatte.

Kapellen im nördlichen Seitenschiff:

Kapelle des heiligen Markus: Informationstafel.

Barocker Altaraufsatz. 1683-1692 von Bernat Vilar geschnitzt und von Francesc Vinyals vergoldet.

Kapelle des heiligen Bernhardin von Siena:

Informationstafel.

Die Kapelle wurde bereits 1349 fertiggestellt und bis 1431 von der Zunft der Schuhmacher benutzt. Als diese in die Markuskapelle zog, blieb sie einige Zeit ungenutzt und wurde dann 1459 von der Zunft der Flechter und Glasmacher übernommen und dem heiligen Bernhardin von Siena gewidmet. An dem vergoldeten, barocken Altar von 1783-1785 sind Plastiken des heiligen Bernhardin, des Erzengel Michael und des heiligen Antonius von Padua zu sehen. Der Künstler ist unbekannt. An der Spitze eine Plastik des heiligen Hieronymus von Stridon, da der Altar eine Stifung des Hieronymus de Magarola i Grau, Graf von Quadrelis war. In der Predella ein Relief mit der Verzückung der heiligen Teresa.

Kapelle der Jungfrau Maria vom Rosenkranz: Der vergoldete Altar aus der späten Renaissance, wurde 1619 vom Bildhauer Agustín Pujol (1585-1643) geschaffen. Er besteht aus zwei Reihen von je drei skulpturalen Reliefs übereinander, die durch Giebel strukturiert sind. In der Mitte steht ganz oben der heilige Laurentius, darunter folgt die Krönung Mariens, dann Mariä Himmelfahrt und unten die Statue Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz. Die linke Seite wird gekrönt vom Erzengel Michael, darunter die Geißelung Christi und darunter die Verkündigung an Maria. Und auf der rechten Seite steht ganz oben der heilige Hieronymus, darunter die Auferstehung Jesu und darunter die Geburt Christi. Der Altar ist eines der herausragendsten Werke der Kathedrale aus dieser Epoche.

Kapelle der heiligen Maria Magdalena, Bartholomäus und Elisabeth:

Informationstafel.

1401 wurden die Altarbilder vom Maler Guerau Gener (1369-1410) geschaffen. Sie sind in drei senkrechte Abschnitte gegliedert. In der Mitte ist oben die Durchbohrung der Seite des toten Christus am Kreuz dargestellt, darunter die Titularheiligen der Kapelle der heilige Bartholomäus und die heilige Elisabeth von Thüringen. Links oben ist der Exorzismus der Tochter des armenischen Königs Polymios dargestellt. Darunter das Martyrium des heiligen Bartholomäus und unten die Predigt des lebendig gehäuteten Apostels. Rechts das nächtliche Gebet der heiligen Elisabeth, darunter ein Besuch bei einem Kranken zur Nachtzeit und schließlich posthume Wunder, die sich an ihrem Grab ereigneten. In der Predella sind, von links nach rechts, die Verkündigung, die Geburt Jesu, die Jungfrau mit dem Jesuskind, umgeben links von Petrus und Paulus und rechts von den heiligen Philomena und Katharina, die Anbetung der heiligen drei Könige und die Darstellung Jesu im Tempel dargestellt.

Kapelle des heiligsten Herzen Mariä, des heiligen Sebastian und der heiligen Thekla:

Informationstafel

Der Altar von 1486-1496 geschaffene Altar, wurd vom Domherren Joan Andreu Sors bei Jaume Huguet (1414-1492) in Auftrag gegeben. Obwohl er ihn nicht selbst anfertigte, führte seine Werkstatt den Auftrag aus, insbesondere Rafael Vergós, Francesc Mestre und Pere Alemany. Auch dieser Altar ist in Bereiche gegliedert, wobei in der Mitte oben der Knabe Jesus unter den Schriftgelehrten im Tempel zu sehen ist und darunter die Titularheiligen Sebastian und Thekla. Auf der linken Seite sind, von oben nach unten, die heilige Thekla in der Löwengrube, die Heilige auf dem Scheiterhaufen und der heilige Nicasius zu sehen. Rechts verleugnet der heilige Sebastian vor Kaiser Diokletian die Symbole des römischen Kults, darunter das Martyrium des heiligen Sebastian und ganz unten der heilige Rochus.

In der Predella von links nach Rechts der Erzengel Michael, Maria Magdalena, Jesus als Ecce Homo, Johannes den Evangelisten und die heilige Barbara. Unten neben dem Altartisch links Johannes der Täufer und rechts der heilige Andreas.

Der Übergang zwischen den Seitenschiffen und dem Chorhaupt ist sehr schlicht gehalten und gehört wahrscheinlich zum ältesten Bereich der gotischen Kathedrale. An der nördlichen Seitenwand die Orgel und dann Gräber der Grafen von Barcelona kurz vor dem Zugang zum Chorumgang. Die Sarkophage stammen von Frederic Marès i Deulovol (1893-1991), aus dem Jahr 1990. Links Alfons III. von Aragón und rechts seine Frau Konstanze von Sizilien. An der älteren Mauer darüber kann man verschwommen noch einzelnen Zeichen von Steinmetzen sehen.

Kapellen im nördlichen Chorumgang:

Kapelle der Mercedarier:

Informationstafel

Die Kapelle ist auch dem heiligen Pedro Nolasco, dem Ordensgründer, gewidmet. Sie besitzt einen barocken Altar des Bildhauers Joan Roig des Älteren (1630-1697) aus dem Jahr 1688. Das große Zentralrelief zeigt die Gründung des Ordens der Mercedarier im Jahr 1218. Der kniende Pedro Nolasco empfängt das Gewand des neuen Ritterordens aus der Hand Raimund von Penyaforts in Anwesenheit von König Jakob I. von Aragón und und Bischof Berenguer II. de Palou. Darüber wohnt Unsere Liebe Frau von der Barmherzigkeit symbolisch der Zeremonie bei. Links ein Relief mit dem heiligen Petrus als ersten Papst und rechts den heiligen Papst Silvester.

Kapelle der heiligen Klara und der heiligen Katharina von Alexandria:

Informationstafel

Der Altar dieser Kapelle wurde von Miquel Nadal (gest. 1457) begonnen (von ihm stammt die Predella) und dann durch Pere García de Benabarre (gest. 1496) 1456 vollendet. Auf dem Hauptaltar sind über den Bildern der beiden Titularheiligen die Kreuzigung Christi und seitlich Szenen aus dem Leben der beiden Heiligen zu sehen. Auf der Predella ist unter anderem die Beweinung Christi dargestellt. Die Kapelle war früher dem heiligen Stephan gewidmet, welches an den Gemälden an den Seitenwänden deutlch wird.

Kapelle des heiligen Simon Petrus, Martin von Tours und Ambrosius von Mailand:

Informationstafel

Der Altar ist den beiden heiligen Bischöfen Martin von Tours und Ambrosius von Mailand gewidmet. Er wurde 1415 von Joan Mates (1370-1431) aus Girona in einem fränkisch-flämischen Stil angefertigt. Er präsentiert acht Gemälde auf Holztafeln in Temperamalerei: im Uhrzeigersinn oben die Kreuzigung auf dem Kalvarienberg; die Mantelteilung des heiligen Martin vor den Toren von Amiens; die Bischofsweihe des heiligen Martin; den wundersamen Traum des heiligen Martin; die Weihe des heiligen Ambrosius zum Bischof von Mailand 374; die Predigt des heiligen Ambrosius; die Geburt des heiligen Ambrosius und das Wunder des Bienenschwarms und zentral die beiden Titularheiligen. Da an den Seitenwänden der Kapelle Gemälde vom heiligen Petrus hängen, ist sie auch nach Petrus benannt.

Blick zurück in den nördlichen Chorumgang.

Blick in des Kreuzrippengewölbe des Chorumgangs.

Kapelle des Erzengel Gabriel und der heiligen Helena:

Informationstafel

Hier befindet sich das Retabel des Erzengels Gabriel, das um 1400 von Lluís Borrassà (1380-1424) geschaffen wurde. In der Mitte die Verkündigung mit Maria und dem Erzengel. Oben die Kreuzigung, im Seitenflügel rechts oben die Heiligen Drei Könige, liegend in einem Bett, die drei Altersstufen des Mannes darstellend. Die Kapelle befindet sich in der Mittel der Kapellen des Chorumgangs.

Kapellen im südlichen Chorumgang:

Kapelle von Johannes dem Täufer und dem heiligen Josef:

Informationstafel

Dies ist die Kapelle der Bruderschaft der Schreiner, deren Patron der heilige Josef ist. Zusätzlich ist sie Johannes dem Täufer gewidmet, dessen Plastik als Hauptfigur in dem anonymen Renaissancealtar von 1577 steht. Die Altarflügel stammen von Joan Mates (1370-1431) und stellen die vier Evangelisten dar. Der gesamte Altar hat vier Ebenen in fünf Kolumnen, die folgende Szenen darstellen (von links oben nach rechts unten):

links außen: die Ankündigung der Geburt des Johannes an Zacharias, die Gefangennahme Johannes des Täufers, das Gebet Jesu am Ölberg

links innen: die Geburt Johannes des Täufers, Jesus wird mitgeteilt, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, die Geißelung Christi

in der Mitte: die Taufe Jesu durch Johannes, die Plastik des Johannes, die Plastik des heiligen Josef mit dem Jesuskind

rechts innen: der Besuch Marias bei Elisabeth, das Gastmahl des Herodes Agrippa, die Dornenkrönung Christi

rechts außen: die Predigt des Johannes am Jordan, Salome wird das Haupt des getöteten Johannes gereicht, Jesus fällt unter dem Kreuz

Kapelle der Verklärung Christi:

Das Altarbild der Verklärung Christi, ein Werk in Temperamalerei von Bernardo Martorell ( ca. 1400-1452). Der Altar ist eines der bedeutendsten Kunstwerke in der Kathedrale und der katalanischen, gotischen Malerei. Es entstand im testamentarischen Auftrag des Bischofs Simó Salvador in der Zeit zwischen 1445-1452. Dargestellt ist von links oben nach rechts unten die bei der Verklärung schlafenden Jünger, die Vermehrung von Brot und Fischen, die Kreuzigung, den verklärten Jesus mit Moses und Elija, sowie Petrus, Jakobus und Johannes, die Ermahnung Jesu an die Apostel, von der Verklärung zu schweigen, und die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana.

In der Predella sieht man von links nach rechts das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, die Kreuzabnahme Jesu, die Austreibung eines Dämons und die Heilung der blutflüssigen Frau.

An der linken Wand eine Bogennische mit Grab, ein Arkosolium, mit dem Grabmal von Ponç de Gualba, der von 1303-1334 Bischof von Barcelona war. Die Liegefigur, bzw. der Gisant war einst vergoldet.

Kapelle der Heimsuchung Marias und des heiligen Georg:

Informationstafel (deutscher Titel auf Informationstafel falsch)

Im Auftrag des Chorherrn Nadal Garcés entstand zwischen 1466-1475 dieser Altar eines unbekannten Künstlers. Die Anordnung der drei Tafeln erfolgte willkürlich in späterer Zeit. Das Bild in der Mitte zeigt Maria und Elisabeth, davor kniet der Stifter in betender Haltung. Links der Evangelist Lukas, recht der heilige Sebastian.

An der linken Wand eine Bogennische mit Grab, ein Arkosolium, mit dem Grabmal von Bischof Berenguer II. de Palou. Davor eine Plastik des heiligen Georg mit dem Drachen zu seinen Füßen.

Kapelle des heiligen Antonius Abbas:

Informationstafel

Diese Kapelle war diejenige der Zunft der Fuhrleute und ihr Barockaltar stammt aus der Zeit von 1690-1712. Die Plastiken werden Joan Roig dem Älteren (1630-1697) und seinem Sohn zugeschrieben, die Vergoldung Joan Moixi. Die Schnitzarbeiten umfassen mehrere Plastiken: ganz oben der heilige Dominikus (auf dem Foto nicht zu sehen). Im mittleren Bereich links der heilige Antonius, in der Mitte der heilige Antonius Abbas und rechts der heilige Franziskus von Assisi. In der unteren Reihe Reliefs, links das Eselwunder des heiligen Antonius von Padua, in der Mitte die Versuchung des heiligen Antonius Abbas und rechts ein Wunder des heiligen Franziskus.

Rückseite des Binnenchores: Anfang des 16. Jahrhunderts arbeitete Bartolomé Ordóñez an der Rückseite des Binnenchores und schuf gotische Bögen ohne Durchgang mit menschlichen Oberkörpern.

An der südlichen Seitenwand, der Orgel gegenüber, am Übergang zwischen Chorumgang und Seitenschiff, befinden sich Sarkophage an der Wand. Es sind Grabmäler von Raimund Berengar I., Graf von Barcelons (1023-1075) und seiner Frau Almodis de la Marche. Sie sind die Begründer der romanischen Kathedrale.

Die Särge sind umgeben von illusionistischer Architekturmalerei des Portugiesen Enrique Fernandes aus dem Jahr 1545.

Rechts daneben der Zugang zum Kreuzgang mit einem Sterngewölbe darüber.

Kapelle im südlichen Seitenschiff:

Kapelle des heiligen Cosmas und Damian:

Informationstafel

Das Altarbild der heiligen Brüder und Ärzte Cosmas und Damian Berwurde von Bernardo Martorell ( ca. 1400-1452) begonnen und nach dessen Tod 1452 von seinem Schüler Miquel Nadal (gest. 1457) bis 1455 vollendet.

Kreuzgang:

Der aus vier Galerien mit Kreuzrippengewölbe bestehende Kreuzgang, wurde Ende des 15. Jahrhunderts vollendet, etwas mehr als ein Jahrhundert nach dem Beginn der Bauarbeiten an der neuen Kathedrale. Ungefähr hier befand sich auch der romanische Kreuzgang. Am Bau des gotischen Kreuzganges warem im 14. und 15. Jahrhundert mehrere berühmte Architekten beteiligt, wie Andreu Escuder und Bildhauer wie Vater und Sohn Claperós beteiligt. Der Bau vollzog sich in zwei Abschnitten, zunächst wurden die Flügel entlang der Basilika und am Portal de la Pietat im Osten errichtet. Erst nach dem großzügigen Testament von Bischof Francesc Climent Sapera konnten etwa 100 Jahre später die beiden anderen Flügel erbaut und 1448 der Kreuzgang vollendet werden. In der damals engen und durch eine Stadtmauer begrenzten Stadt, war der Kreuzgang damals eine der wenigen Grünzonen der Stadt und wurde der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht. Viele Menschen benutzten ihn als alternativen Weg durch die engen, vollen Gassen der Umgebung. Daher gibt es zwei direkte Zugänge von der Stadt. Die Tür Santa Eulàlia zur Carrer del Bisbe im Süden und die Tür Pietat zur gleichnamigen Straße im Osten. Drei der Galerien im Kreuzgang haben Kapellen, die den Schutzheiligen der Zünfte und großen Familien gewidmet sind.

Detail der Tür zum Kreuzgang mit Schnitzereien im Holz und Türklopfer.

Blick in den östlichen und nördlichen Flügel des Kreuzganges. In der Ecke des Gartens kann man den Brunnen des heiligen Georg sehen. Der nördliche Flügel führt an der Seitenwand der Kathedrale entlang.

Östlicher Flügel

Nördlicher Flügel

Brunnen des heiligen Gerog oder Brunnen Sant Jordi, der unter einem Pavillon steht. Es handelt sich um ein Werk von Andreu Escuder, der auch die Bauarbeiten an der Kathedrale von 1442-1463 leitete. Die kleine Plastik des heiligen Georg zu Pferd in der Mitte des Springbrunnens stammt vom zeitgenössischen Bildhauer Emili Colom (1924-2007) von 1970.

Blick in die Gewölbe einiger Seitenkapellen im Kreuzgang.

Neben dem Brunnen des heiligen Georg befindet sich auch ein kleiner Teich, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert.

An der Ecke des Beckens die Plastik eines Frosches und unter ihm an der Ecke Plastiken von Drachen oder Schlangen.

Hier leben 13 Gänse, lebendige Symbole der Stadt. Der Legende nach waren bei den Bauarbeiten im 14. Jahrhundert eine Schar Gänse anwesend, die durch ihr Geschnatter einen Einbruch gerade noch verhindert haben. Man dankte es ihnen und richtete dieses effektive Alarmsystem ein, das nunmehr seit mehr als 600 Jahren jeden Einbrecher abgeschreckt hat. Außerdem symbolisiert die Zahl 13 das Alter der heiligen Eulalia, als sie 303 von den Römern ermordet wurde.

Blick vom südlichen Flügel des Kreuzganges auf den Brunnen und einen Turm der Kathedrale.

Garten im Kreuzgang. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen hier Orangenbäume, Zitronenbäume und Zypressen. 1877 wurde der Garten vollständig umgestaltet und es wurden exotische Pflanzen wie Magnolien und Palmen gepflanzt.

Wasserspeier – Affe mit einer Frau und ein geflügeltes Fabeltier.

Grabmal von Antoni Tallander (1358-1446), auch Mossèn Borra genannt. Er war der Hofnarr von König Martin I. König von Sizilien (1376-1409) und Alfons V. von Aragonien (1396-1458).

Kapelle Santa Llúcia oder der Elftausend Jungfrauen: diese Kapelle befindet sich an der südwestlichen Ecke des Kreuzganges und ist von außen zugänglich. Sie wurde zwischen 1257-1268 als Kapelle des Bischofspalastes im Auftrag von Bischof Arnau de Burb (gest. 1284) im spätromanischen Stil Hier befindet sich nun auch sein gotisches Grabmal, welches lange Zeit verdeckt war und erst 1891 wiederentdeckt wurde.

Grabmal des Kanonikers Francesc de Santa Coloma aus dem 14. Jahrhundert auf der linken Seite der Kapelle. Über dem Sarkophag, der mit zwei Wappenschilden des Toten verziert ist, befindet sich ein Kreuzigungsrelief vor einem Hintergrund aus blauer Glasschmelze. Der Stifter erscheint als kniende Figur unter dem Kreuz.

Kapitell im westlichen Flügel des Kreuzganges.

Blick von westlichen Flügel des Kreuzganges in den Garten.

Gestell aus Metall mit Drachen für Kerzen.

Grabmal eines Geistlichen unter einem gotischen Kielbogen in einer Nische. Oberhalb des Sarkophages Reste von Fresken mit der Darstellung von Engeln und den Marterwerkzeugen Jesu.

Verschiedene Kapitelle aus dem Kreuzgang.

Laden mit Devotionalien im Kreuzgang.

Museum:

Im nördlichen Flügel des Kreuzganges befindet sich das Museum, in dem liturgische Objekte und Kunstwerke aus mehr als 1000 Jahren gezeigt werden.

Kasten aus Holz mit Intarsien und Reliefs aus Elfenbein.

Monstranz vom Ende des 14. Jahrhunderts, Detail der Monstranz.

Kruzifix dem Apostel Andreas in der Mitte und Darstellungen der Evangelisten als Emaillemedaillons.

Der neue Kapitelsaal im Museum: Erbaut zwischen 1436-1444, war dieser Bereich als Mehrzweckraum konzipiert und beherbergte im gesamten 15. Jahrhundert einen Speisesaal für die Armen und das Wirtschaftsarchiv. Im 17. Jahrhundert beschloss das Domkapitel, dort den neuen Kapitelsaal unterzubringen, den es noch heute nutzt.

Deckengemälde im neuen Kapitelsaal

Grabplatte des Erzdiakons Lluís Desplà (gest. 1524), Marmorrelief 1539 geschaffen von Girolamo Cristoforo.

Gotischer Altar mit Tafelmalerei.

Weitere Bilder von gotischen Altären. Unten die Predella eines Altares. Sie wurde von Bernardo Martorell (1400-1452) zwischen 1430-1435 gemalt.

Gemälde mit dem das Kreuz tragenden Jesus.

Tafel mit allen Heiligen. Sie wird dem Bildhauer Michael Lochner zugeschrieben, der in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in Barcelona gearbeitet hat. - Augustus-Tempel: Der Zugang zu den Resten des Augustus-Tempels, befindet sich in der Straße Carrer Paradís Nr. 10, ganz in der Nähe des Chores der Kathedrale von Barcelona. Durch einen bogenförmigen Zugang betritt man einen kleinen Hof, der sich auf dem höchsten Punkt der Altstadt (nur 16,9 m über dem Meeresspiegel) befindet. Hier errichteten die Römer vor etwa 2000 Jahren die Siedlung Bardino, aus der sich später die Stadt Barcelona entwickelte. Auf dem höchsten Punkt des Hügels wurde der Augustus-Tempel errichtet, vom dem noch 4 Säulen erhalten sind. Das Forum der Siedlung Barcino befand sich direkt neben dem Tempel; an der Stelle, an der sich heute der Palau de la Generalitat befindet. Das Forum war das politische, religiöse und administrative Zentrum der Stadt. Es befand sich im Zentrum der Stadt, dort wo sich zwei Hauptstaßen kreuzten – die Decumanus maximus und die Cardo maximus.

Plan der römischen Stadt.

Rekonstruktionszeichnung des Forums mit Tempel und des Tempels.

Der Tempel, ein Ringhallentempel oder Peripteros, war ca. 35 m lang und 17,5 m breit. Er stand auf einem ca. 3 m hohem Podest. Ursprünglich besaß der Tempel 6 x 11 Säulen mit korinthischen Kapitellen. Mit der Christianisierung und dem Ende des Römischen Reiches verlor der Tempel an Bedeutung. Das Datum seiner Zerstörung oder seines Verfalls lässt sich nicht rekonstruieren. Im 11. Jahrhundert wurde es wahrscheinlich wegen seiner immer noch imposanten Präsenz als „das Wunder“ bezeichnet. Die Errichtung neuer Gebäude im Spätmittelalter begünstigte die Erhaltung der Überreste des Tempels, wenn auch in fragmentarischer Form innerhalb der Neubauten. Ab dem 15. Jahrhundert erregten die in den Häusern zu sehenden Säulen und Kapitelle große Aufmerksamkeit, was zu vielfältigen Interpretationen über deren Herkunft führte. Zwischen dem späten 19. Jahrhundert und dem dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde oft die Frage aufgeworfen, ob die Säulen freistehend in der Mitte des öffentlichen Raums stehen oder in dem ursprünglichen mittelalterlichen Gebäude, in dem sie untergebracht waren, erhalten bleiben sollten. In der Zwischenzeit kaufte der Wanderverein Katalonien das Gebäude und bat den Architekten Lluís Domènech i Montaner (181849-1923) um Hilfe. Er schuf von 1904-1905 den Innenhof, von dem aus man heute den Tempel sehen kann.

Blick auf die 9 m hohen Säulen auf dem 3 m hohen Podest.

Detail des korinthischen Kapitells. - Durch die Carrer del Veguer oder der Baixanda de Santa Clara, gleich neben dem Archiv der Krone von Aragon – Palau del Lloctinent – erreicht man die Plaça del Rei, im Osten der Kathedrale. Es ist der historische Sitz der Grafen von Barcelona und der Könige von Aragonien.

Die rechteckige Form des Platzes, die noch heute erhalten ist, erhielt der Platz im Zuge der Stadtentwicklung während der Herrschaftszeit von König Martin I. (1356-1410) genannt „der Humane“. Im Zuge dieser Umgestaltung wurde der Markt, der dort traditionellerweise stattgefunden hatte, an einen anderen Ort verlegt und die Durchführung von Turnieren ermöglicht. Der Platz ist an allen Seiten von gotischen Gebäuden und Bauten der Renaissance umgeben.

Lageplan des Platzes, die Nordseite ist hier links. Hier steht der Palau Reial Major, der Königliiche Haupt-Palast. Er hat eine gotische Fassade und den Mirador del Rei Marti, den Turm Martins I. Rechts führt eine Treppe zum Saló del Tinell und der Santa-Àgata-Kapelle, die den Platz auf der nordöstlichen Seite abschließt. Auf der südöstlichen Seite befindet sich die Casa Padellàs, der Verwaltungssitz des historischen Museum der Stadt. Der Königliche Hauptpalast und die Santa-Àgata-Kapelle gehören zum Historischen Museum.

Blick von der Carrer del Veguer auf den Platz. Links die Ecke des Gebäudes vom Archiv der Krone von Aragón (Palau del Lloctinent).

Oben an der Ecke Reliefs mit Engeln die ein Wappenschild halten.

Die schmale Gasse Baixanda de Santa Clara mit Blick auf den Platz. Links wieder das Archiv der Krone von Aragón. Im Hintergrund der Turm der Kapelle von Santa-Àgata.

Die Kapelle Santa Ágata wurde 1302 als königliche Kapelle erbaut. Der Bau erfolgte auf Anordnung von König Jakob II. (1267-1327) und der regierenden Königin Blanca d’Anjou (1280-1310).

Blick auf den Übergang zwischen der Kapelle mit ihrem Turm und der anschließenden Casa Padellàs.

Blick auf den achteckigen Turm und die Eingangstür zur Kapelle. Die Tür aus Holz hat schmiedeeiserne Beschläge. Darüber ein Spitzbogen mit kleinen Kapitellen mit jeweils einem Gesicht.

Blick auf den Platz Richtung Norden.

Links die dem Platz zugewandten Fassade des 1549-1557 von der katalanischen Gereralität, unter Kaiser Karl V. (1500-1558), erbauten Archivs der Krone von Aragón – Palau del Lloctinent. Der Architekt Antoni Carbonell (ca. 1497-1557) erbaute es im Stil des Übergangs zwischen Spätgotik und Renaissance, als Residenz des Vizekönigs (Lloctinent) von Katalonien. Aus dieser Zeit stammt auch der sogenannte Mirador von König Martin, der dominante fünfstöckiger Turm auf rechteckigem Grundriss (1555) am Übergang zum Saló del Tinell. Später wurde es vom Kloster Santa Clara übernommen. Seit 1853 befindet sich hier das Archiv der Krone von Aragon mit Urkunden der Grafen von Barcelona und der Könige von Aragón aus dem 9.-18. Jahrhundert sowie weitere Urkunden verschiedener ziviler und kirchlicher Gremien.

Ein zweiter Eingang befindet sich auf der Rückseite, von der Carrer dels Comptes aus. Schild am Eingang.

Informationstafel mit Grundriss.

Begrünter Innenhof nur Laubengang in der ersten Etage, dem Durchgang zwischen der Carrer dels Comptes und der Plaça del Rei.

Wasserspeier unterhalb des Daches vom Palau del Lloctinent.

Fenster des Palau del Lloctinent an der Carrer dels Comptes mit frivolen Kapitellen.

Blick von der Plaça del Rei auf den fünfstöckigen Mirador, ganz oben mit einem Widder, der wie ein Wasserspeier wirkt.

Die Fassade des Saló del Tinell mit der Treppe in der Ecke, dem Eingang zum Museum.

Gegenüber dem Saló del Tinell die Casa Padellàs, der Verwaltungssitz des historischen Museum der Stadt. Dieser gotische Palast stand ursprünglich an der Carrer Mercaders und wurde 1931 abgerissen und an diese Stelle wieder aufgebaut, da er sonst Bauarbeiten zum Opfer gefallen wäre. Die Fassade ist sehr schlicht. Links neben dem Eingang das Relief eines Wappenschildes, eine Straßenlaterne und in einer Nische hinter Glas die Figur eines Madonna.

Die Fenster unten zeigen einige Renaissance-Dekorationsmotive. Löwen halten e in Wappenschild und Köpfe oder geflügelte Wesen als Kapitelle.

Kapelle Santa Ágata, Inneres:

Blick durch das Kirchenschiff Richtung Altar.

Seitenkapelle

Der Chorraum mit gotischen farbigen Fenstern mit Wappen.

Dreikönigs-Altar von Jaume Huguet (1414-1492), entstanden im Auftrag des Königs 1464-1465. Nach dem katalanischen Bürgerkrieg 1462-1472 wollte der König seine Position stärken mit diesem prestigeträchtigen Motiv – der Darstellung der heiligen drei Könige vor der heiligen Familie.

Weitere Details des Altars. Oben die Verkündigung, die Kreuzigung und die Geburt Jesu. Unten mehrere Heilige.

Blick zurück durch das Kirchenschiff zum Eingang.

Luftbild vom Barri Gòthic oder Gotischem Viertel mit der rot markierten ehamaligen Stadtmauer der römischen Siedlung Barcino.

Teil eines Modells der römischen Siedlung Barcino mit dem Forum und dem Augustus-Tempel oben.

Plan der römischen Siedlung Barcino.

Historisches Foto der Plaça del Rei während der archäologischen Ausgrabungen.

Römischer Brunnenschacht

Weitere römische Ausgrabungen unterhalb des Museums.

Fragment einer Wandmalerei mit der Darstellung eines Reiters aus dem 4. Jahrhundert.

Fragmente von farbigen Bodenfliesen. Es war der Boden einer Fullonica, die Reinigungs- und Pflegedienste für Kleidung anbot. Es verfügte über einen Empfangsraum, der mit Marmor- und Schieferverkleidungen im Stil luxuriöser Häuser dekoriert war.

Cella Vinaria: Gebäude zur Weinherstellung aus der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts bis 4. Jahrhundert. Hier wurde Wein verarbeitet und reifte in den Gefäßen. Außerdem wurde in den in den Boden eingelassenen Gefäßen Honig und Meersalz aufbewahrt, welches dem Wein als Zutat zugesetzt wurde.

Grundriss des bischöflichen Palastes aus der Zeit vom 5.-7. Jahrhundert. Ab dem 5. Jahrhundert machten sich die Auswirkungen einer gewissen städtischen Destrukturierung bemerkbar. Das Forum verlor seine Nutzung, die römischen öffentlichen Gebäude wurden abgerissen oder für andere Zwecke genutzt. Die Straßen wurden verengt und umgeleitet, die Abwasserkanäle wurden nicht mehr genutzt. Das Christentum spielte eine Schlüsselrolle bei der Transformation des Stadtbildes, die die Bildung eines neuen Machtzentrums mit sich brachte. Im Norden des ummauerten Stadtgebietes entstand der bischöflichen Komplex und die Märyrerbasiliken und außerhalb verschiedene Klöster.

Rest eines Mosaiks vom Boden eines römischen Hauses, auf welches Teile des bischöflichen Palastes im 6. Jahrhundert gebaut wurde.

Auf einer unteren Ebene des bischöflichen Palastes, befinden sich die Überreste eines Peristyls oder umzäunten Gartens eines großen Domus oder Amtshauses.

Blick von oben in das ehemalige Peristyl.

Blick von oben auf große Vorratsbehälter.

Mehrere Vitrinen mit römischen Resten:

Terra Sigillata, eine hochwertige römische Keramik mit roter, glänzender Oberfläche. Die unverzierten oder mit Reliefbildern geschmückten Gefäße wurden in Großbetrieben als Massenware hergestellt. Ihre Formen und Größen sind genormt.

Kronen von Grabdenkmälern ehrenhafter städtischer Würdenträger aus dem 1. Jahrhundert

Korinthische Vase mit Darstellung einer Kampfszene, 3. Jahrhundert.

Links eine römische Porträtbüste, als Agrippina die Jüngere interpretiert, 1. Jahrhundert. Rechts eine römische Porträtbüste für ein Grabmal, 2. Jahrhundert.

Dekorative Figuren von einem Bestattungsbett, das bei einer Einäscherung verwendet wurde, 1.-2. Jahrhundert.

Plastiken der Köpfe verschiedener römischer Gottheiten, 1.-2. Jahrhundert.

Gegenstände aus dem Haushalt (Löffel, Öllampen) und Kinderspielzeug, 1.- 5. Jahrhundert.

Dekorative Applikationen, Scharniere und Nägel für Möbel, 1.-5. Jahrhundert.

Kellergewölbe, Übergang zu den mittelalterlichen Ausstellungen.

Krug, Apothekentöpfe und Keramikdeckel, importiert aus dem islamischen Osten und dem Maghreb, 12.-14. Jahrhundert.

Tragbarer Altar oder Reliquiar aus Holz und Knochen, 13. Jahrhundert.

Truhe mit Wappen und Blumenmotiven verziert, die Reste von Bemalung aufweisen, 14. Jahrhundert.

Wandgemälde mit Ritterthemen im linearen gotischen Stil, entdeckt in einem Turm eines mittelalterlichen Herrenhauses in der Carrer Basea, 13. Jahrhundert. Die ursprüngliche Komposition gliederte sich in zwei Streifen, die durch einen breiten Zwischenstreifen aus Lilienblüten und geometrischen Motiven getrennt waren. Der untere Streifen diente als Rahmen für eine Prozession von Rittern und einige befestigte Bauwerke. Der obere Streifen, bestehend aus Figuren, die verschiedene tadelnswerte menschliche Stereotypen verspotten, wie zum Beispiel den korrupten Mönch.

Saló del Tinell, früher Sala del Borboll: großer Saal im Königspalast und ein Beispiel für katalanische Gotik. Erbaut vom Baumeister Guillem Carbonell von 1359-1370 im Auftrag des Königs von Aragonien Peter IV. (1319-1387). Der Grundriss ist rechteckig. Sechs große halbkreisförmige Zwerchfellbögen tragen eine Balkendecke. Quer zu den Bögen befinden sich neben den Seitenwänden schmale Tonnengewölbe. Die Außenfassade zur Plaça del Rei stammt aus einer früheren Zeit.

Auf einer Seite der Innenwand befindet sich ein recht gut erhaltenes Wandgemlälde, welches die Eroberung Mallorcas darstellt

Modell der Stadt und das Barri Gòtic, wie es 1500 aussah. Die mittelalterliche Metamorphose 13.-15. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert war Barcelona nicht mehr nur die Bischofsstadt und Kreishauptstadt früherer Jahrhunderte. Die anhaltende wirtschaftliche Dynamik hatte jahrzehntelang zur Ausdehnung der Stadt und Bevölkerungswachstum geführt, und die Stadt war nun die Heimat einer immer komplexer werdenden Gesellschaft. Barcelona hatte auch eine politische Zentralität erlangt, weil die feudale Familie, die über die Stadt herrschte, zu einem Königshaus geworden war, das seine Herrschaftsgebiete gewaltsam vergrößerte, sogar in Richtung Meer. Darüber hinaus war die herrschende Elite dabei, mehr Einfluss und Autonomie bei der Verwaltung der Interessen der Stadt zu erlangen, indem sie mit dem König über die Schaffung des ersten Stadtregimes verhandelte.

Konsole mit den Plastiken von Köpfen eines adligen Mannes und einer adligen Frau aus der Carrer dels Templers aus dem 15. Jahrhundert.

Medaillon aus Stein mit der gekrönten Maria mit dem Jesuskind.

Kleine gotische Dose mit aufgemalten Heiligen.

Zurück auf der Plaça del Rei, wo eine Silbermöve des Rest einer Pizza verspeist.Mittelalterliches Haus mit dem Laden „Galeria de Sant Jordi“, in der Carrer del Veguer, die zur Plaça del Rei führt.

Die Tür aus Holz mit gotischen Formen und Beschlägen aus Eisen. Relief des heiligen Georg aus Metall.

Ein Frosch und ein Löwe mit Kopfhörern gemalt hinter einem Fenster.

Blick in den Laden mit Devotionalien, Fächern, Andenken, Tellern und Schmuck.

Südwestlich der Kathedrale, Straßen und Gassen:

Carrer del Pi 16, mit einem modernistischen Eingang aus Holz. Über der Tür ein Bogen geschnitzt mit floralen Motiven.

Carrer de Petritxol: diese schmale Gasse führt parallel zur La Rambla zur Plaçca del Pi. Hier befinden sich zahlreiche Läden und kleine Galerien. Kleine bemalte Fliesen an den Hauswänden, erinnern an die zum Teil berühmten Anwohner dieser Straße.

Türklopfer

Carrer de Petritxol 18. Eine kleine Galerie deren Fassade mit Büchern und Engeln dekoriert ist.

Bemalte Fliesen an der Wand.

Carrer de Petritxol 13, ein Laden mit Hüten. Die Fassade des Landes ist expressiv mit Holz in geschwungenen Formen verkleidet.

Detail eine Türgriffs bzw. einer Türklinke in modernistischer Form.

Mehrere bemalte Fliesen an den Hauswänden.

Haustür aus Holz in modernistischer Form.

Blick in einen Laden mit historischen Gebrauchsgegenständen und Spielzeug.

Schaufenster von einem der zahlreichen Süßwarenläden mit Schokolade.

Schaufenster eines Juweliers mit einem Drachen – Barcelona ist die Stadt der Drachen.

Skulpturen aus Holz, den Kampt zwischen Mensch und Hund darstellend.

Hauseingang mit Löwenkopf und Statue einer Madonna.

Laden mit historischen Plakaten von Barcelona und anderen Andenken.

Bemalte Haustür von Nr. 3, zwei Männer auf einem Tandem.

Weitere bemalte Fliesen an den Hauswänden.

Flachrelief eines Pilger mit der Aufforderung Tiere und Pflanzen zu respektieren.

Laden mit Fächern und Borten.

Weitere bemalte Fliesen an den Hauswänden.

Historisches Gebäude in der Carrer del Cardenal Casañas, direkt vor der Kirche. - Santa Maria del Pi: sie liegt südwestlich der Kathedrale an der Plaça del Pi. Die gotische Kirche wurde zwischen 1319 und 1391 erbaut. Der Stil der Kirche war katalanische Gotik, mit einem einzigen Kirchenschiff fast ohne Verzierung. Peter IV, genannt der Zeremonielle (1319-1387) finanzierte den Bau des Glockenturms. Unter der Leitung von Bartomeu Mas wurden die Arbeiten von 1460-1497 durchgeführt. 1428 verursachte ein Erdbeben schwere Schäden vor allem an der Fassade. Weitere Schäden erlitt die Kirche 1714 während des Spanischen Erbfolgekrieges und durch die Explosion eines Munitionslagers. Das Presbyterium stürzte ein, das Bild des Hauptaltars und sämtliche Verzierungen wurden zerstört. 1717 begannen Reparaturen und von 1863 bis 1884 wurde die Kirche restauriert, 1915 eine erneute Restaurierung. 1936 wurde die Kirche durch ein Feuer zerstört, das Anarchisten gezielt gelegt hatten, um das Gebäude zu zerstören. Nach dem Ende des Bürgerkriegs wurde die Kirche wieder aufgebaut.

Blick auf das Chorhaupt von außen.

Blick auf die Nordseite mit einem Portal. Hier haben sich Kapitelle aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten.

Wasserspeier

Vor dem nördlichen Portal haben mehrere Künstler ihre Stände mit Gemälden aufgestellt.

Westfassade: Die Vorderfassade verfügt über ein großes Rosettenfenster, das eine originalgetreue Reproduktion aus dem Jahr 1940 des Originalfensters ist, welches beim Brand von 1936 zerstört wurde. Darunter befindet sich der gotische Bogen des Haupteingangs.

Detail von wohl erhaltenen historischen Köpfen unterhalb der Spitzbogen an der Westfassade.

Inneres:

Grundriss

Blick in das Kirchenschiff mit Seitenkapellen zwischen den Stützpfeilern. Länge 54 m, Breite 16,5 m, Höhe 28,5 m

Blick in das Gewölbe.

Chor mit Apsis und Hauptaltar.

Die modernen bunten Glasfenster im Chor.

Hauptaltar aus Alabaster von 1967, ist ein Werk von Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988).

Informationstafel.

Die Statue der Santa Maria del Pi. Nach einer Überlieferung aus dem 16. Jahrhundert wurde die Statue „Unserer Lieben Frau von Pi“ von einem Fischer in einem Kiefernstamm in der Nähe der römischen Mauern von Barcelona gefunden, an der gleichen Stelle, an der sich die heutige Kirche befindet. Diese Tradition wurde besonders bis 1714 im Gedächtnis behalten, als das Renaissance-Altarbild, das die Statue umgab, während der Bombardierung der Belagerung von Barcelona am Ende des Spanischen Erbfolgekrieges (1701-1714) zerstört wurde. Die Statue, die man jetzt sieht, ist eine im gotischen Stil sehr verbreitete Darstellung aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Möglicherweise ist sie ein Werk eines Nachfolgers vom Bildhauers Pere Moragues. Früher stand die Statue viele Jahre im Tympanon des Hauptportals, bis sie restauriert wurde und auf den Hauptaltar zurückkehrte.

Chorgestühl im Stil des Rokoko von Josep Mas i Dordal (-1808) von 1771. Wiederhergestellt 1986. Das zwischenzeitlich existierende neugotische Chorgestühl von 1868, wurde bei einem Brand 1936 zerstört.

Blick durch das Langhaus Richtung Eingang mit Rosettenfenster und den südlichen Seitenkapellen.

Seitenkapellen mit Altären im Süden.

Seitenaltar im Südwesten der Kirche.

Seitenkapellen mit Altären im Süden.

Buntglasfenster in der Südwand der Kirche. Die ursprünglichen Buntglasfenster sind nicht erhalten. Die ältesten noch existierenden stammen aus dem Jahr 1718. Das Fenster mit der Anbetung der Heiligen drei Könige links, ist ein Werk von Antoni Viladomat (1678-1755).

Details der bunten Glasfenster.

Blick in das Museum der Kirche.

Gewölbe des Museums mit Schlussstein.