Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Stuttgart, Bebenhaus, Tübingen, Esslingen 17.- 21.09 2015

-

Stuttgart

-

Schillerplatz mit Stiftskirche und Fruchtkasten: Der Fruchtkasten diente dem hier ansässigen Stift als Getreidespeicher. Mit ihren beiden ungleichen Türmen ist die Stiftskirche die älteste und größte Kirche Stuttgarts und sie ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie gilt zudem als sakrales Zentrum und Hauptkirche des protestantischen Württembergs. Erster Bau aus dem 10. oder 11. Jahrhundert. Vermutlich im Zusammenhang mit dem benachbarten Schloss wird aus der Dorfkirche um 1240 eine herrschaftliche dreischiffige Kirche mit geplanten zwei Türmen (realisiert wird nur der Südturm) und einem Chor. Um 1320 wird die Grablege der Grafen von Württemberg von Beutelsbach nach Stuttgart verlegt, da hier in der Residenzstadt ein besserer Schutz gewährleistet ist. Nun wird die Stadtkirche durch päpstliches Dekret zur Stiftskirche erhoben. Da die große Zahl von Priestern Platz braucht, wird 1321/1327–1347 ein neuer Chor in frühgotischem Stil errichtet, der im Wesentlichen heute in den ursprünglichen Formen sichtbar ist. Die Achse des Chores wird gegenüber dem Schiff nach Süden versetzt, was auch später – beim Neubau des Kirchenschiffs – so bleibt.

Die Einführung der Reformation in Württemberg (1534) führt auch zu einer Neuordnung des Kirchenraums. In Langhaus und Chor wird ein Gestühl eingebaut, auf der Südempore der Fürstenstand eingerichtet, Bilder werden entfernt, Hochaltar und Altäre in den Seitenschiffen entfernt. Durch den Einbau des Gestühls im Schiff kann die Stiftskirche weniger Menschen fassen als vorher, daher werden Emporen eingebaut.

Der im 2. Weltkrieg stark zerstörte Bau, wurde in den 1950er Jahren nach Entwurf von Hans Seytter vereinfacht wiederaufgebaut. Dabei wurden Mauerreste der alten Kirche in den Neubau integriert und das dreischiffige Langhaus durch einen einheitlichen, mit einer Holztonne überspannten Kirchensaal ersetzt.

Lettnerfiguren mit Szenen um die Geburt Christi ca. 1495. Nach der Reformation blieb der Lettner zunächst ehalten, obwohl er funktionslos geworden war. Abbruck ca. 1811 oder 1837. Die danach erhalten gebliebenen Lettnerfiguren waren zerstruet und galten teilweise als verschollen. Erst bei der Renovierung 1999-2003 wurden die erhaltenen Teile als Fries angebracht.

Doppeltumba von Graf Ulrich I. „dem Stifter“ (hinten) und Herzogin Agnes von Liegnitz (vorn) – ca. 1230. Das Grabmal befindet sich in der Stifterkapelle, dem einzigen Architekturrest aus der Entstehungszeit der Kirche. Der Löwe und die Hunde zu Füßen der Verstorbenen sind Ergänzungen des 19. Jahrhunderts.

An der rechten Wand 3 weitere Grabdenkmäler: links Denkmal für die 1613 verstorbenen Hofmeistersgattin Katharina von Lomersheim, die am Fuß des gekreuzigten Christus kniet. Mitte: Grabstein aus rotem Marmor für den Stiftsdekan Dr. Georg Hartsesser gestorben 1518. Rechts Bronzetafel für Markgräfin Elisabeth von Baden und Hochberg, geb. Markgräfin von Brandenburg, gestorben 1518, ein Engel hält das Allianzwappen Baden und Brandenburg.

An der linken Wand der Kapelle ein prächtiges Renaissancedenkmal des Haushofmeisters hans Herter von Henteneck, gest. 1562, mit Marschallstab und Prunkrüstung.

Grafenstandbilder an der Nordwand des Chores. 1576 beauftragte Herzog Ludwig den Bildhauer Sem Schlör, 11 württembergische Grafen im Renaissance-Stil zusammenhängend darzustellen und zwar als Ersatz für verlorene bzw. beschädigte Grabsteine. Herzog Ludwig ließ nur jene Mitglieder des Hauses darstellen, die in der Stiftskirche bestattet sind. Links die „Jüngsten“, rechts die „Ältesten“: Heinrich von Mömpelgard gest. 1519, Ulrich V der Vielgeliebte gest. 1480 – hier gleich noch mal im Detail.

Eberhard IV der Jüngere gest. 1419, Eberhard III der Milde, gest. 1417, Ulrich Sohn des Greiner gefallen 1388, Eberhard der Greiner gest. 1392, Ulrich IV, gest. 1366 etc. Ganz rechts Ulrich der Stifter 1234-1265. Die Rüstungen sind jeweils historisch korrekt dargestellt. Der Löwe jeweils zu Füßen ist Zeichen für Tapferkeit und Mut.

Detail Eberhard II der Milde gest. 1417.

„Goldene Kanzel“, spätgotisch um 1460, im 19. Jahrh. Vergoldet. Im 2. Weltkrieg zerstört, galt sie über viele Jahre als verschollen. 1973 entdeckte man sie in einem Raum unter dem Boden der Gaisburger Kirche. Die erhaltenen Teile des Kanzelkorbes stellen die vier Evangelisten dar.

Im Chor Tischgräber: 4 knieende Ritter tragen Graf Albrecht von Hohenlohe-Langenburg, der bei einem Turnier tödlich verunglückte. Wie die Grafenstandbilder ebenfalls von Sem Schlör. Daneben die Pfalzgräfin Elisabeth gest. 1592.

Blick zurück zum Eingang mit der Orgelempore. Die Orgel wurde 2004 durch ein neues Instrument ersetzt, das von der Orgelbaufirma Mühleisen (Leonberg) erbaut wurde. Bis in das 19. Jahrh. befanden sich die jeweiligen Orgeln auf dem Lettner, fielen aber dem 2. Weltkrieg zum Opfer.

-

Fruchtkasten mit Schillerdenkmal und dem Prinzenbau

Der Fruchtkasten diente dem hier ansässigen Stift als Getreidespeicher, im EG wurde gekeltert. Erbaut 1393, die Renaissancefassade 1596.

Prinzenbau (1604-1715), geplant als Hotel für Gesandte. Heute befindet sich hier das Justizministerium. -

Schillerdenkmal vom berühmten dänischen Bildhauer Thorwaldsen 1839 (auch Christusstatue in der Potsdamer Friedenskirche stammt von ihm)

-

Alte Kanzlei (1541-1543). Im Jahre 1544 befanden sich hier die Landschreiberei mit Registratur, die Buchhaltung, die Hofkammer sowie die Vorratskammern für das benachbarte Alte Schloss.

-

Merkursäule ist ein ehemaliger Wasserturm, der 1598 erbaut wurde und seit 1862 von einem vergoldeten Merkurstandbild gekrönt wird. Im Hintergrund noch mal die Stiftskirche.

-

Altes Schloss mit Württembergischen Landesmuseum: Liegt direkt am Schillerplatz. Hier befindet sich die Keimzelle Stuttgarts, denn bereits im 10. Jahrhundert ließ Herzog Liudolf an dieser Stelle einen Wall aufschütten, um seinen „Stutengarten“ zu schützen. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts wurde mit dem Bau einer Burg aus Stein begonnen. 1325 verlegten die Grafen „von Wirtemberg“ ihren Hauptsitz hierher.

Arkadenhof des alten Schlosses von Baumeister Aberlin Tretsch, 1447 angefügt an die noch ältere Wasserburg. Reiterdenkmal für Graf Eberhard „im Bart“ (von Ludwig von Hofer, 19. Jahrhundert), dem ersten Herzog von Württemberg, der seine Residenz nach Stuttgart verlegte und Gründer der Universität Tübingen. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts blieb es die Residenz der Herzöge, ehe das weiträumige Neue Schloss seine Aufgabe übernahm. Nach den Zerstörungen im 2. Weltkrieg, wurde das Schloss ab 1947 wieder aufgebaut und beherbergt heute das Württembergische Landesmuseum.

Große Glocke „Osanna“, Nürnberg 1550, für die Kirche des Klosters Neresheim.

Württembergisches Landesmuseum: Porträt von König Wilhelm I. von Württemberg, dem bedeutendsten der 4 württembergischen Könige. Er regierte fast 50 Jahre lang und gründete 1862 das Württembergische Landesmuseum.

Olga Nikolajewna, Königin von Württemberg, Frau von König Karl von Württemberg. Tochter des Zaren Nikolaus I. und seiner Frau Charlotte von Preußen. Gemalt von Franz Xaver Winterhalter (1805-1873).

Löwenkopf auf Mammut-Elfenbein, entstand vor ca. 30.000 Jahren und gehört zu den ältesten Bildwerken der Menschheit.

Grabbeigaben aus keltischer Zeit (6. Jahrhundert v. Chr.)

Württembergischer Kronschatz mit Königskrone von 1806.

Porträts der Könige v.l.n.r. Wilhelm I., Karl und Wilhelm II. von Württemberg.

Puppenstubenmöbel aus Elfenbein.

„Reiches Diadem“ der Königin Pauline von Württemberg, der 3. Ehefrau von Wilhelm I.

Stammbaum mit Porträts der Württembergischen Könige. Oben in der Mitte der 1. König von Württemberg Friedrich I. Darunter sein Sohn Wilhelm I. mit seinen 3 Ehefrauen. Darunter Karl von Württemberg mit seiner Frau Olga Nikolajewna. Unten rechts der letzte König von Württemberg, Wilhelm II.

-

Bebenhausen Klosteranlage

nördlich von Tübingen, ehemalige Zisterzienser-Abtei. Sie gehört zu den wichtigsten Baudenkmälern des Landes. Gestiftet Ende des 12. Jahrhunderts von Pfalzgraf Rudolf von Tübingen, Blütezeit 13. – 15. Jahrhundert. Später als evangelisch-theologisches Seminar, württembergisches Jagdschloss und Sitz des Landtags des Landes Württemberg-Hohenzollern in Verwendung. Durch diese nahezu durchgängig Nutzung hat sich die Bausubstanz weitgehend unbeschadet bis heute erhalten.

Schreibturm, auch Torturm genannt mit dem Zugang zum Klausurbereich, also dem Inneren Abteibereich (13. Jahrhundert). Kreuzigungsgruppe 1420/30.

Plan des Orte Bebenhausen mit Klosteranlage und großem Teich.

Modell dieses Bereichs. Links von der Mitte der Schreibturm.

Plan des Klosterbereichs, unten links der Schreibturm, geradezu der Gebäudekomplex, der den Kreuzgang umgibt. Rechts ragt das Sommerrefektorium (Nr. 3) mit seinem kleinen Turm aus dieser Bebauung heraus. Nr. 12 ist die Klosterkirche. Dem Sommerrefektorium gegenüber mit Nr. 4 das Abthaus. Dahinter mit den Nummern 6-8 das Schloss.Modell der Klosteranlage

Gebäude im Inneren der Klostermauer.

Kreuzgang, das Brunnenhaus von oben. Hinter dem Brunnenbau das Sommerrefektorium.

Der südliche Kreuzgangflügel. Der Süd- und Westflügel sind später, als der restliche Kreuzgang, um 1440-1510 entstanden. Links das Brunnenhaus (Lavatorium), um 1511/12 erbaut. Hier wusch man sich die Hände vor und nach dem Essen und hier wurden Haare und Bärte geschnitten.

Schlusssteine mit zahlreichen figürlichen Darstellungen.Blick über den Innenhof auf die Klosterkirche. Der Vierungsturm ist das Wahrzeichen des Klosters, wie bei Zisterziensern üblich nicht sehr hoch.

Der Kreuzgang entstand an der Stelle einer vorherigen Anlage unter Abt Werner im 15. Jahrhundert, unter dem Einfluss des in Stuttgart ansässigen Baumeisters Aberlin Jörg. Die genauen Baumeister sind nicht bekannt. Jedes Maßwerkfenster des Kreuzgangs zeigt ein anderes Muster.

Tür zum Sommerrefektorium mit Türbogenfeld von 1230, aus der Zeit des Vorgängerbaus (1330/40). Maria als Thron Salomonis.

Sommerrefektorium im Süden des Kreuzganges. 1335 erbaut, auf den Resten des durch Brand zerstörten Vorgängerbaus. Es handelt sich um die bedeutendste Architekturleistung in Bebenhausen. Sterngewölbe über Achteckstützen ohne Kapitell. Hergeleitet aus dem Formengut oberrheinischer Baukunst. Heutige Raumfassung entstammt dem 19. Jahrhundert, lehnt sich aber an vorhandene mittelalterliche Spuren an. Eindrucksvolle Verschmelzung von Hochgotik und Historismus.

Parlatorium, neben dem Kapitelsaal an der Ostseite des Kreuzganges. Innerklösterlicher Ausspracheraum. Gewölbe und Stützen sind auffällig grob und deuten auf einheimische Handwerker. 1987 wurde unter dem Fußboden die Reste einer Unterbodenwarmluftheizung entdeckt.Kapitelsaal an der Ostseite des Kreuzganges, direkt an die Klosterkirche anschließend. Zweitwichtigster innerklösterlicher Raum. Hier wurden die täglichen Arbeiten verteilt, aber auch Verfehlungen abgestraft. Es war der Plenarsaal der Abtei. Die Kapitelle sind einmalig. Typisch zisterziensisch ist dieses Motiv des Umbiegens. Die Stilformen des Saals entsprechen denen burgundischer und nordfranzösischer Zisterzienserarchitektur.

Der Ostflügel mit Kapitelsaal und den darüber liegenden Schlafstätten war wohl schon um 1217 zumindest mit einem Dach versehen.

Dormitorium: In allen Zisterzienserklöstern wurden die Obergeschosse des West- und Osttraktes als Schlafsäle der Mönche und Laienbrüder eingerichtet. Kulturgeschichtlich gehört dieses Dormitorium zu den bemerkenswertesten Beispielen erhaltener klösterlicher Schlafsäle. Bunte Rankenmalereien auf den weißgekalkten Gefachen der Wände. 25 Zellen sind in dem Gang verteilt.

Mit er Jagdschlosszeit bekam auch das Dormitorium eine neue Funktion. Die Zellen fanden Verwendung als „Cavalierszimmer“. 1946 faden hier die Landtagsabgeordneten eine Bleibe.

Ferdinandzimmer: benannt nach dem Aufenthalt 1526 von Erzherzog Ferdinand. Es hat eine kunstvolle Holzdecke und diente als Studier- und Schreibstube der Bibliothek

Klosterkirche: Sie wurde an der höchsten Stelle des Areals ca. ab 1191 errichtet, auf wohl von Prämonstratensern errichteten Fundamenten. Zisterzienserkirchen waren durch Chorschranken in einen Bereich für die Priestermönche und die Laienbrüder geschieden. Völlige Schmucklosigkeit, außer den Kämpfer- und Sockelprofilen, den Rundbogenfriesen und den Zahnschnittbändern, zeugen von einer sehr konservativen Romnanik. Nur noch der östliche Teil und die Vierung existieren von der romanischen Kirche, da der restliche Teil der Kirche nach der Reformation abgebrochen wurde. Mit den Quadern des Kirchenschiffs wurde Schloss Hohentübingen weiter ausgebaut.

Blick in den Ostchor: Bedeutendstes Architekturdetail ist das riesige achtteilige östliche Prachtfenster mit Maßwerk 1320/35. Von der gleichzeitig entstandenen Originalverglasung haben sich nur stark erneuerte Reste im Maßwerk mit Wappen erhalten. Der Hauptteil in bester künstlerischer Qualität ging in den Privatbesitz des Hauses Württemberg über.

Der Raum zeigt sich im Zustand des spaten 16. Jahrhunderts und einigen Überformungen des 19. Jahrhunderts.

Kanzel: vom Bildhauer Konrad Wgner inStuck über Holzkerz gestaltet in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die farbige Fassung wurde erst kürzlich restauriert. Den Kanzelkorb schmücken alttestamentarische Szenen, die Himmelfahrt Christi und die Evangelistensymbole.

Stifterbild von Abt Peter von Gomaringen im Chorbogen.

Grabplatte von Johann von Fridingen, 1534

Epitaph eines Abtes (wahrscheinlich Johann Andreas Hochstetter (1689-1720).

Winterrefektorium: dieser Bereich im Westen des Kreuzganges, war ursprünglich den Laienbrüdern vorbehalten. Erbaut 1279/80. Im Erdgeschoss ein Speisesaal. Ein heizbarer Saal für die Priestermönche wurde erst um 1513 bzw. 1520 in Gebrauch genommen. Zu der Heizanlage gehörte oberirdisch auch ein Ofen, dessen Kacheln unter anderem das Bildnis Annas von Österreich, der Gattin Erzherzog Johanns, zeigte, der sich 1526 im Kloster aufhielt. Eine hölzerne, flache Tonnendecke, von 5 kräftigen Unterzügen getragen. Er erinnert in der Gestaltung an einen Rathaussaal. An der Nordwand ein großes Historiengemälde, welches den Auszug der Calatrava-Ritter, ein militanter Zweig des Zisterzienser-Ordens, gegen die Mauren zeigt. Die Leimfarbenmalereien an allen Wänden stammen aus dem 19. Jahrhundert, die der Kunstmaler Georg Loosen im Zuge der Wiederherstellungsmaßnahmen aufbrachte. Er konnte hier auf wenige erhaltene Originalreste zurückgreifen. Von 1946-1952 tagte in diesem „Plenarsaal“ der Landtag des neu gegründeten Landes Württemberg-Hohenzollern. -

Außerhalb des direkten Klosterbereiches nähern wir uns dem Schloss, dem ehemaligen Gästehaus des Klosters. Im rechten Winkel zwischen Bruderhalle und Schloss, liegt eine offene Halle, durch die man in den hinteren Klostergarten gelangt. Hier befand sich früher das Krankenhaus des Klosters.

Vogelhaus

Unter Friedrich I. (1754-1816), den Napoleon erst zum Kurfürsten und 1806 zum König von Württemberg erhoben hatte, entwickelte sich Bebenhausen zum Mittelpunkt großer Hofjagden.

Der Rundgang beginnt im Blauen Saal, dem alten Speisesaal des Klostergästehauses. 1868-1870 wurde hier ein Speisesaal für König Karl eingerichtet. Wand- und Deckenvertäfelungen, sowie die Türen aus der Renaissancezeit wurden restauriert. Die Wände wurden üppig mit Jagdtrophäen und Waffen dekoriert. In den Fenstern Reste von Kabinettscheiben des 16. und 17. Jahrhunderts.

Gemäß dem Zeitgeschmack der Zeit wurden Möbel und Ausstattungsgegenstände aus der Zeit um 1600 kopiert.

Nach Vorbildern wurde der aus Fischmännern und Meerweibchen gebildete Kronleuchter gestaltet.

In Vitrinen einige historische Ausstellungstücke.

König Wilhelm II. von Württemberg.

Roter Saal, Rauchsalon. Auf Wunsch König Wilhelms II. 1898 als Rauchsalon umgestaltet und zahlreichen Geweihteilen dekoriert.

Fotografien des letzten württembergischen Königspaares, Wilhelm II. Und Charlotte.

Die Kacheln des Ofens zeigen Darstellungen alttestamentarischer Herrscher.

Der 1. Stock des Schlosses war den Privatgemächern vorbehalten. Hier der Hirschgang, ein aus dem 16. Jahrhundert stammende vertäfelte Korridor, wurde 1868-70 von August von Beyer restauriert und mit einer Deckenvertäfelung versehen.

Porträt König Karls

Fotogravuren von König Wilhelm II. und Königin Charlotte.

Gesellschafts- und Frühstückszimmer: dieser Raum liegt direkt neben dem Eingang. Hier logierten hochrangige Gäste, daher auch der Name „Fürstenzimmer“. Die Deckenvertäfelung und die Türen stammen noch aus der Zeit um 1550. Vor dem Umbau zum königlichen Gesellschaftszimmer befand sich hier die Bebenhausener Schule. Nebenan wohnte der Lehrer. Das Mobiliar überwiegend um 1870. Gemälde mit weiblichen Halbfiguren von Joseph Anton von Gegenbaur, 1865.

Über den Flur geht es zum Bibliotheks- und Lesezimmer: Auch er wurde 1868/70 umgestaltet. Auf einer neu angebrachen Wandkonsole steht eine wertvolle Sammlung rheinischer Steinzeuggefäße 16. – 18. Jahrhundert)

Appartement der Königin: Durch Aufstockung der Abtsküchen ebntstand für König Karl 1885 ein geräumiges, aus 4 Zimmern bestehendes Privatappartement, welches nach seinem Tod von Königin Charlotte bewohnt wurde. 1915/16 wurden die Räume modernisiert.

Ein Vorzimmer führt in den Salon der Königin: typisch für den Historismus, mischt sich altes und neues in der Raumausstattung. Wandvertäfelung und Möbel stammen aus der Renaissance. Ein Wandbild zeigt die Heimat der Königin (Charlotte von Schaumburg-Lippe), Schloss Nachod in Böhmen, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte.

Neben dem Salon das Schreib- und Musikzimmer der Königin. Das hier ausgestellte Mobiliar gehört zum Nachlass der Herzogin Wera von Württemberg. Die Möbel von Königin Charlotte sind nicht erhalten.

Schlafzimmer der Königin: Baldachinbett um 1700, Aufsatzschrank mit Fassadengliederung 2. Hälfte 17. Jahrhundert, Rollstuhl der Königin. Porträt der Königin von Violet Beatrice von Sternenfels, 1914.

Badezimmer wurde 1915/16 eingebaut. Armaturen, Waschbecken, Wasserklosetts, Duschkabine und Badewanne haben sich original erhalten.

Vom Hirschgang aus zugänglich sind 4 weitere miteinander verbundene Räume: am Beginn der Raumflucht liegt ein Gästesalon mit neugotischer Wandvertäfelung.

Gästeschlafzimmer

Schlafzimmer des Königs: neugotische Wandvertäfelung 1868/70, Nachbildung eines Renaissance-Kachelofens.

Salon des Königs: Türen und Wandvertäfelung 16. Jahrhundert. Blickfang ist das „Mömpelgarder Kabinett“, eine venezianische Arbeit um 1600 mit Einlagen aus Marmor und Halbedelsteinen. -

Klostergarten: durch den offenen Durchgang Richtung Klostergarten. Links unten der Kapitelsaal, darüber das Dormitorium mit der vorspringenden Johanneskapelle, in der sich im Obergeschoss das Ferdinandzimmer befindet. Dahinter der kleine Turm der Klosterkirche.

Vorbei an der Wärmstube (Kalefaktorium) des Klosters, führt ein kleiner überbrückter Durchgang in den Innenhof des Schlosses. Hier steht der „Kapffsche Bau“, das ehemalige Krankenhaus, heute die Forstverwaltung von Tübingen.

Blick zurück auf den Giebel des Kalefaktoriums, links die Bandscheuer, der Kornspeicher des Klosters, rechts wieder im Obergeschoss das vorspringende Ferdinandzimmer.

Daneben der Chor der Klosterkirche mit dem ursprünglich davor liegenden Klosterfriedhof.

Zurück im Klostergarten, Richtung Norden verschiedene alte Gebäude, hier das Wohnhaus des Küfers (Fassbinder). Rechts zwischen den beiden Häusern Reste der alten Klostermauer.

Von den Gärten der Blick zurück zur Klosterkirche.

Durchlass in der Klostermauer zwischen dem Kapffschen Bau und der Bandscheuer (Kornspeicher).

Im Untergeschoss des Kapffschen Baus befand sich die Klosterküche.

Unterhalb der Klostermauer der Blick zurück auf den Kapffschen Bau und einen Zwinger aus dem 13. Jahrhundert, Anblick wie eine Burg.

Zurück auf der Höhe des Schlosses ein kleiner Garten mit dem Grünen Turm.

Blick auf einen Giebel des Schlosses rechts und auf den Abtsbau links.

Abtsbau liegt über der südlichen Auffahrtsrampe. T-förmiger Grundriss. Ab 1339 entstanden. Im Keller befand sich der über die Rampe zugängliche Pferdestall.

Häuser unterhalb des Klosters

Abtsbau mit dem dahinterliegenden Schloss und der Tür, durch die das letzte württembergische Königspaar ihr Schloss betraten.

-

Tübingen

Universitätsstadt 30 km südlich von Stuttgart. 1477 gegründete Eberhard Karls Universität, 2016 ca. 27.000 Studenten (insg. ca. 90.000 Einw.). Tübingen gehört zu den ältesten Universitätsstädten Deutschlands.

Neckarfront, im Hintergrund die Stiftskirche von Tübingen. Am Fuße des gelben Hölderlinturms liegt die Stocherkahnanlegestelle. Es gibt sogar ein Stocherkahnrennen, studentischen Ursprungs.

Der Hölderlinturm ist das Wahrzeichen der Stadt. Erbaut im späten 18. Jahrhundert auf dem Sockel eines ehemaligen Wehrturms der Stadtbefestigung. Friedrich Hölderlin bewohnte das Turmzimmer im 1. Stock von 1807 bis zu seinem Tod 7.6.1843. Er studierte zusammen mit Hegel und Schelling im Evangelischen Stift, schrieb bereits seine ersten Gedichte und schlug, gefördert von Schiller, eine Laufbahn als Hauslehrer und freier Schriftsteller ein.

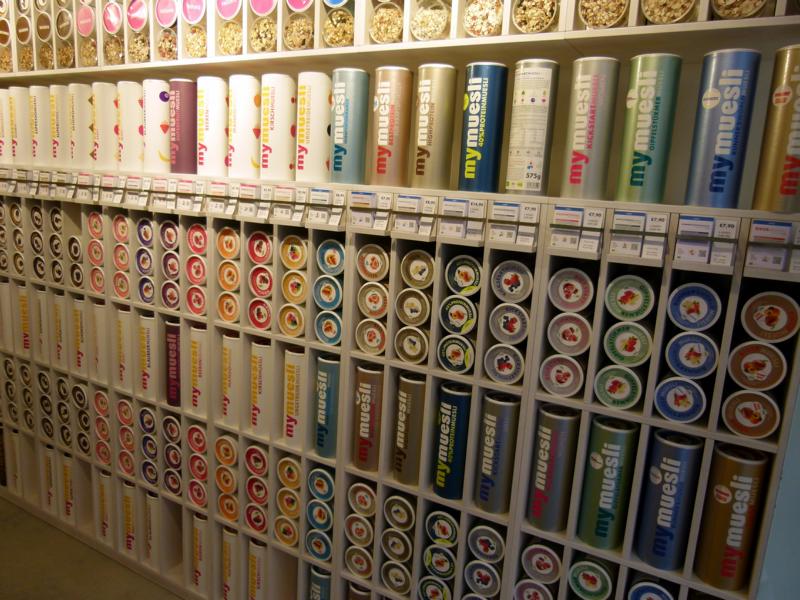

Fussgängerzone mit zahlreichen sehr speziellen Geschäften.

Provencalischer Markt.

Holzmarkt neben der Stiftskirche. Bis ins 20. Jahrhundert wurde hier Holz gehandelt.

Steil führen die Gassen runter zum Ufer des Neckar.

Alte Aula, Universitätshaus, erbaut 1547. Im Dachboden wurden Getreidevorräte gelagert, als Teil der Professorenbesoldung. Es beherbergte auch das Archiv und die Bibliothek, sowie Hörsäle. Anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Universität 1777, wurde das Haus im klassizistischen Stil umgebaut. -

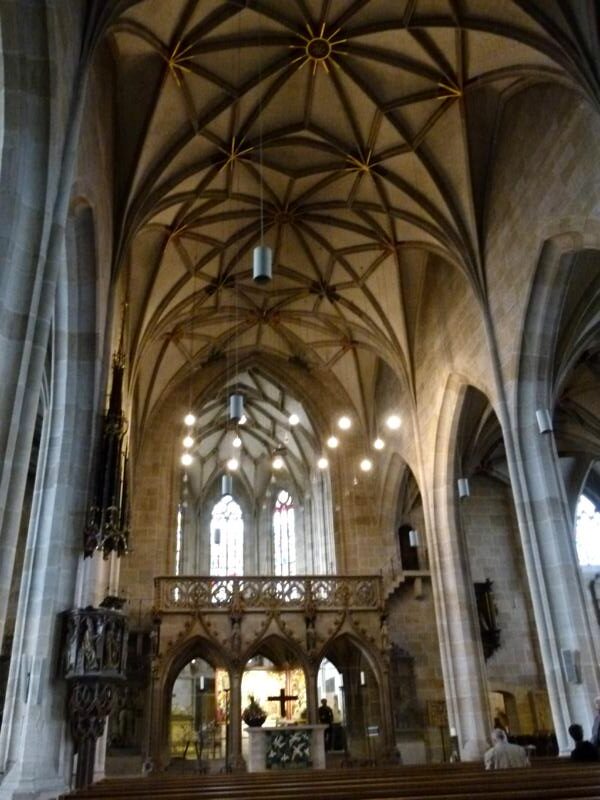

Stiftskirche St. Georg: Typus der schwäbischen Hallenkirche. Erbaut 1470-1493 auf Initiative von Graf Eberhard von Württemberg an der Stelle eines romanischen Vorgängerbaus. Bis 1924 war der Kirchturm besetzt mit des städtischen „Hochwächter“, als Feuerwache und Zeitansage.

Skulpturen außen an der Stiftskirche: Madonna, von Engeln gekrönt, Schutzpatronin des Klosters Bebenhausen,

der Heilige Georg als ritterlicher Drachentöter, erster Schutzpatron der Kirche,

der Heilige Martin bei seiner Mantelteilung, seit der Universitätsgründung 3. Schutzpatron der Kirche

Heiligenfiguren an den Pfeilern des Chores, hier Maria und der Heilige Georg.

Inneres der Kirche: Vorhalle, früher häufig als Taufkapelle genutzt und Begräbniskapelle vornehmer Familien. Epitaph des 1613 verstorbenen Fritz von der Schulenburg.

Epitaph von 1598, zur Erinnerung an Wilhelm Ernst Graf und Herr zu Waldeck. Es stammt vom Tübinger Bildhauer Christoph Jelin und ist dem 14-jährigen adligen Studenten gewidmet, der bekannt wurde durch das Kirchenlied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Langhaus 36 m lang, 30 m breit, in 3 Schiffe gegliedert. 2 x 6 Säulen trennen die Schiffe voneinander, in der mittelalterlichen Symbolik die Anzahl der Apostel, die die Stützen der Kirche auch im übertragenden Sinne darstellen. Im Osten vor dem wesentlich schmaleren spätgotischen Chor Triumpfbögen des Lettners, 1490 vom Tübinger Steinmetz Daniel Schürer geschaffen. Das breite Kirchenschiff war ursprünglich flach gedeckt und erhielt erst 1866/67 sein Sterngewölbe.

Kanzel aus dem späten 15. Jahrhundert. Ihre Bestandteile stammen von verschiedenen Künstlern. Auf dem Kanzelkorb die vier westlichen Kirchenväter und eine Madonnenfigur. Papst Gregor der Große mit Tiara sitzt am Ehrenplatz rechts von Maria.

Chorgestühl der Stiftsherren, heute im Langhaus untergebracht. 1491 erstmals urkundlich erwähnt. 54 Sitze, verteilt auf 6 Bankreihen. 8 tragen geschnitzte Büsten. In der Mitte Mose mit den Hörnern, links sein Bruder Aaron mit einer Art „Mitra“ und rechts Christus mit einer Reisigkrone. Die häufige Darstellung von Moses mit Hörnern geht auf einen Übersetzungsfehler aus dem hebräischen zurück. Das hebräische Verb „qaran“ wurde mit „cornuta“ gehörnt, statt „coronata“ strahlend übersetzt.

Anfänglich enge Verbindung von Stift und Universität. Die Stiftsherren waren die ersten Professoren und der Stiftsprobst gleichzeitig der Kanzler der Universität. Daher diente der Chor als Vorlesungssaal, war bis zur Reformation Ort für Disputationen und Festsaal für Promotionen. Herzog Ulrich bestimmte den Chor 1550 zur Grablege der württembergischen Herzöge.

Blick auf den Lettner. Im Vordergrund der 1495 gestiftete, spätgotische Taufstein, der in seiner Gesamtform an einen gedrungenen Kelch erinnert.

Passionsaltar von 1520. Einer der wenigen nach der Reformation in der Kirche verbliebenen Altäre. Er steht seit 1964 unter dem Lettner. Seine Herkunft ist unbekannt. Die geöffneten Flügel zeigen auf goldenen Grund die Kreuzigung, links die Kreuztragung, rechts die Beweinung Christi.

Chor: Grablege des Hauses Württemberg und erhaltene mittelalterliche Glasfenster mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Zwischen den Fenstern überlebensgroße Statuen der Apostel.

Breite 8,35 m, Länge 16,50 m. Chor war der erste Bauabschnitt der jetzigen Kirche. 1470-1475/76. Priester- und Chorherrenandachtsraum, Aula, Promotionsort, Festsaal. Hauptaltar und Chorgestühl wurde mit der Reformation entfernt. Lehrsaal der Theologen und 1537 die Überführung der Gebeine von Herzog Eberhard im Bart durch Herzog Ulrich. Dieser beschloss sich neben seinem Oheim bestatten zu lassen und nicht in seiner Residenz in Stuttgart.

Mittleres Chorfenster: oben Heimsuchung und Geburt Christi, darunter Engelverkündigung an Joachim und an Anna, darunter Wurzel Jesse und Zurückweisung des Opfers von Joachim und Anna im Tempel. Ganz unten Stifterbild Graf Eberhard im Bart, Hl. Georg, Knappe und Gemahlin des Grafen Barbara Gonzaga aus Mantua.

Grabdenkmäler: Gleich am Anfang des Chorraums Herzog Ludwig, 2. Sohn Christophs 1569-1593. Noch zu Lebzeiten beim Tübinger Bildhauer Christoph Jelin in Auftrag gegeben. Lebensgroß der Herzog auf der Deckplatte, bewacht von einem Hirsch. Auf dem Medaillon über seinem Kopf die Dreieinigkeit. Antike und christliche Heldengestalten stehen als Grabwächter an den Seiten des Grabmals.

Dorothea Ursula, Markgräfin von Baden-Durlach, Ludwigs 1. Gemahlin neben ihm.

Blick von der 2. Grabmalreihe zurück. Vorne Herzog Christoph von Württemberg. Rechts daneben Herzogin Anna Maria von Württemberg, seine Frau.

Herzog Christoph von Württemberg (1515-1568). Er vollendete die Reformation in Württemberg. Seine große Kirchenordnung von 1559 prägte für Jahrhunderte das württembergische Schulwesen.

Herzogin Anna Maria von Württemberg (1526-1589), seine Frau, Mutter von 12 Kindern, geborene von Brandenburg-Ansbach. Nach dem Tod ihres Mannes verfiel sie in Schwermut und verbrachte ihre 20 Jahre andauernde Witwenzeit in nahezu geistiger Umnachtung auf ihrem Witwensitz dem Nürtinger Schloss. Die Mullbinde über dem Mund ist das Zeichen ihres Witwenstandes.

Vorletzte Reihe: im Vordergrund Herzog Rudolf von Braunschweig-Lüneburg (1602-1616), erwählter Bischof von Halberstadt, starb 14-jährig in Tübingen als Zögling am „Collegium Illustre“, einer berühmten Ritterakademie.

Daneben Prinzessin Anna von Württemberg (1513-1530), die mit 17 Jahren unverheiratet verstorbene Schwester von Herzog Christoph. Aus Quellen geht hervor, dass sie an der Pest starb, die 1530 in Stuttgart wütete. Es wurde aber auch vermutet, dass sie vergiftet wurde. Grabtumba von Josef Schmid aus Urach.Doppelgrabmal von Graf Ludwig von Württemberg (1412-1450), dem Vater von Eberhard im Bart und seiner Frau Gräfin Mechthilf von Württemberg (1419-1482). Nach dem Tod ihres Mannes heiratete sie Erzherzog Albrecht von Österreich, den Bruder des deutschen Kaisers. An der Gründung der Universität Tübingen durch ihren Sohn Graf Eberhard im Bart, war sie maßgeblich beteiligt.

Gräfin Eva Christina von Württemberg-Mömpelgard (1558-1575). Farbiges Grabmal von Christoph Jelin.

Herzog Ulrich von Württemberg (1487-1550). Verheiratet mit Sabina von Bayern, die nach der Geburt von Tochter Anna (1513) und der Geburt des Thronfolgers Christop (1515) unter Zurücklassung ihrer Kinder vor ihrem gewalttätigen Gemahl zu ihren Eltern nach Bayern floh. Erst nach dem Tod des Herzogs ging sie nach Württemberg zurück. Grabmal von Josef Schmidt aus Urach.

Graf Eberhard im Bart (1445-1496) am östlichen Ende des Chores, Gründer der Universität Tübingen, 1495 erreichte er auf dem Reichstag in Worms, dass die Grafschaft Württemberg zum Herzogtum erhoben wurde. Die Grabplatte zeit den Regenten in Ritterrüstung, geschmückt mit dem Orden vom Goldenen Vlies. Neben seiner Figur die immer grünende und reiche Frucht tragende Palme mit seiner Devise „Attempto“ = ich wage es. Grabmal geschaffen vom Uracher Bildhauer Josef Schmid 1551.

Chorhaupt mit Gedenktafel für Graf Eberhard im Bart. Auch hier die Palme und sein Wahlspruch.

Blick Richtung Westen

Kirchturm und Ausblick. Blick auf Eberhardsbrücke und Neckar.

Blick auf den Holzmarkt am Fuß der Kirche. Das weiße Gebäude oben links ist das Wilhelmsstift, die Wohn- und Ausbildungsstätte katholischer Theologen, also das Gegenstück zum Evangelischen Stift. Dahinter die neogotische St. Johannes-Kirche, 1875-78 erbaut.

Im Hintergrund Richtung Norden Kliniken und Universitätsinstitute.

Schloss Hohentübingen, bis zum 16. Jahrhundert Wohnstätte der württembergischen Herzöge. Liegt auf dem 372 m hohen Schlossberg. In der Mitte das Dach des Rathauses. Unteres Schlossportal, welches als eines der schönsten Renaissance-Kunstwerke in Württemberg gilt. 1606/07 vom Landesbaumeister Heinrich Schickhardt entworfen und vom Steinmetz Christoph Jelin (Yelin) ausgeführt. Es ist im Stil eines römischen Triumphbogens ausgeführt und wird vom Herzogswappen bekrönt.

Vom Holzmarkt laufen wir über die Kirchgasse Richtung Marktplatz und Rathaus.

Marktplatz mit Rathaus. Die Häuser stammen meist aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Renaissance-Brunnen mit Neptun 1617 nach einem Vorbild aus Bologna von Heinrich Schickhardt entworfen und von Georg Müller in Stein gehauen.

Rathaus das älteste Haus am Platz von 1435. 1508 kam ein weiteres Stockwerk hinzu. Die Fassade wurde anlässlich des 400. Stadtjubiläums 1877 mit Sgrafittomalerei im Neo-Renaissance-Stil neu gestaltet. Zentral im 3. Stock Eberhard im Barte, der Gründer der Universität.

Aus der Erweiterungsphase stammt die 1511 erbaute astronomische Uhr vom ersten Tübinger Mathematik- und Astronomieprofessor Johannes Stöffler.

Provencalischer Markt.

Wilhelmsstift Wohn- und Ausbildungsstätte katholischer Theologen. Das Renaissancegebäude steht an der Stelle eines 1535 aufgelösten und 1540 niedergebrannten Franziskanerklosters. 1588-1592 durch Baumeister Georg Beer und seinen Helfer Heinrich Schickhardt erbaut. Über dem Eingang das viergeteilte württembergische Wappen aus der Zeit Herzog Ludwigs 1593. Geplant war es zunächst als Ausbildungsstätte für Staats- und höhere Verwaltungsbeamte.

Neckargasse 2, Haus von 1584, Bemalung später

Am nächsten Tag noch einmal mit Annett nach Tübingen.

Nonnenhaus: eines der am besten erhaltenen Beginenhäuser Deutschlands. Vermutlich bewohnten 1488 zunächst Dominikanerinnen, dann Beginen (Angehörigen einer christlichen Gemeinschaft, die kein Ordensgelübde ablegten und nicht in Klausur lebten ) das Fachwerkhaus. Mit 30 Metern Länge zählt es zu den größten Fachwerkhäusern in der Tübinger Altstadt. Ein Vorbau, der als Abort benutzt wurde, führt über den Ammerkanal.

Judengasse: Diese Gasse lag im Judenviertel. Es bildete ein durch Tore abgeschlossenes, ghettoartiges Wohnviertel mit etwa 30 Häusern. Noch heute befinden sich in den Kellern einiger Gebäude Wasserbecken, die vermutlich von rituellen Bädern herrühren. Ganz am Ende der Gasse das sogenannte „Süße Löchle“, wohl Reminiszenz an einen einst hier wohnenden „Jud Süß“ oder „Süßlich“. Als die Universität 1477 gegründet wurde, mussten die Juden die Stadt verlassen. Erst ab 1850 gab es wieder einen Zuzug von Juden. -

Esslingen:südöstlich von Stuttgart, am Neckar gelegen. Über 1.200 Jahre Geschichte. 777 erste urkundliche Erwähnung. Erste Blüte im 13. Jahrhundert. Durch die Förderung durch die Hohen-Staufen. Im späten Mittelalter entstanden großartige Bauten, die vom Wohlstand der Stadt zeugen. Freie Reichsstadt.‘

Schelztorturm: 13. Jahrhundert, Rest der Stadtbefestigung, die im 19. Jahrhundert zum größten Teil abgerissen wurde. Der Seiltänzer stammt von dem Künstler Hubert van der Goltz.

Jenseits des Roßneckarkanals mit Klein-Venedig, die Stadtpfarrkirche St. Dionys.

Marktplatz: an der Stelle, an der sich früher der Komplex des Katharinenspitals erstreckte. An der Nordseite hat sich nur noch das Kielmeyer-Haus von 1582 erhalten (roter Fachwerkgiebel).

Münster St. Paul: Ehemalige Kirche des Dominikanerklosters. Die Dominikaner waren seit 1221 in Esslingen ansässig. Damit ist Esslingen die erste Niederlassung des Ordens auf deutschem Boden.

1233 begonnen, 1268 von Albertus Magnus geweiht, die älteste erhaltene Bettelordenskirche Deutschlands. 1532 gaben die Dominikaner die Kirche auf und sie wurde bis 1802 für evangelische Gottesdienste genutzt. Danach war es Futtermagazin, Lagerraum, Kelter und Waaghaus. 1861 kaufte die katholische Kirchengemeinde in Esslingen das Münster. Statt eines Turmes trägt das Münster St. Paul nur einen Dachreiter. Chor und Langhaus sind nicht voneinander abgesetzt, es gibt kein Querhaus.

Spätgotisches Kruzifix in der Apsis.

Pieta von Johannes Retzbach im nördlichen Seitenschiff. Geschaffen 1934 nach einem gotischen Vorbild aus der Zisterzienserkirche Kirchheim/Ries.

Schlusssteine im Gewölbe. Oben der Apostel Paulus, der Patron der Kirche.

Blick vom Chor des Münsters St. Paul über den Markt zur Stadtkirche St. Dionys. -

Stadtpfarrkirche St. Dionys: an der Südseite des Marktes stand bereits um 700 ein Vorgängerbau. Im 9. Jahrhundert folgte ein zweiter Vorgängerbau. Die Kirche wurde bis zum Ende des 12. Jahrhunderts mehrfach erweitert und umgebaut; unter anderem erhielt sie einen Südturm. Die Esslinger Pfarrkirche wurde am 30. Dezember 1213 durch König Friedrich II. an das Domkapitel in Speyer übergeben, damit künftig mit den Erträgen aus den zugehörigen Gütern das Andenken der in Speyer beigesetzten Vorfahren Friedrichs aufrechterhalten werden konnte. Wahrscheinlich war diese staufische Schenkung der Anlass für den Kirchenneubau.

Das Langhaus des 2. Vorgängerbaus wurde vorerst beibehalten. Der Chor wurde um 1230/1240 zum frühgotischen Polygonchor umgestaltet. Mitte des 13. Jahrhundert entstand dann das hochgotische Langhaus. Der heute noch existierende Chor entstand 1297.

Lettner: entstanden zwischen 1486-89, ist ein Werk des Heidelberger Bildhauers Lorenz Lechler und weist drei Spitzbogenarkaden auf. Dass in einer evangelischen Kirche der Lettner erhalten blieb, ist eine Seltenheit. Die Kirche war am Ende 70 m lang und 24 m breit.

Die Pfeiler aus Sandstein sind alle oktogonal. Ihre Kapitelle sind jedoch unterschiedlich gestaltet. Es finden sich Kentauren, Drachen und andere Wesen, die in der Ikonographie der Romanik für das Böse stehen.

Von den mittelalterlichen Wandgemälden (1410/12) sind nur Reste erhalten – Leonhardslegende.

Auf anderen Kapitellen sind dagegen Adam und Eva, das friedliche Zusammenleben verschiedener Tierarten und die Beherrschung der Welt durch den Menschen dargestellt.

Kanzel: späte Renaissance. Sie wurde 1609 von einem unbekannten Meister geschaffen und später von Peter Riedlinger bemalt.

Orgel: 1754 schuf Johann Carl Sigmund Haussdörffer eine Orgel samt Rokokoprospekt für die Kirche.

Chor mit Hauptaltar: Hochaltar 1604. Dreigeschossiger Flügelaltar, der von Peter Riedlinger und David Mieser bemalt wurde. Die Predella zeigt Fußwaschung und Abendmahl, im Hauptgeschoss zeigen neun Tafelbilder die Stationen des christlichen Jahrs von Advent bis Pfingsten. Im Zentrum steht die Kreuzigungsszene. Dahinter die gut erhaltenen mittelalterlichen Glasfenster.

Glasfenster: der künstlerisch bedeutsamste Teil der Kirche, sind die gut erhaltenen mittelalterlichen Glasfenster. Die Gesamtverglasung des Chores umfasst heute 280 Scheiben und bildet den heute umfangreichsten Zyklus mittelalterlicher Glasmalerei in Süddeutschland. Hier das Südostfenster – Marienfenster.Sakramentshäuschen, wie der Lettner auch von Lorenz Lechler, 12,5 m hoch. Die figürliche Ausschmückung ging 1532 während des Bildersturm verloren. Dennoch gilt das Sakramentshaus als ein Meisterwerk der süddeutschen Steinmetzarbeit in der Spätgotik.

Chorgestühl aus Eichenholz, 1518 von 2 Esslinger Schreinern geschaffen (Anton Buol und Hans Wech). An den Seitenwangen die Halbbüsten der 4 Kirchenväter außen und innen unbekannte zeitgenössische Geistliche oder Gelehrte. 56. kleine Skulpturen sind zwischen den Sitzen angebracht.

Speyrer Zehnthof, jetzt Sektkellerei Kessler, direkt hinter St. Dionys gelegen. Es war Wohnhaus der Geistlichen und für die Verwaltung der reichen Abgaben vom Domkapitel in Speyer errichtet worden. Der Platz diente noch bis vor 200 Jahren als Friedhof.

Neues Rathaus, ehemals Oberes Palmsches Palais. Beispiel des Wiener Stadtbarock, 1763 vollendet.

Altes Rathaus, direkt gegenüber. Eins der schönsten Beispiele schwäbisch-alamannischer Fachwerkkunst Süddeutschlands. 1422/23 als Kauf- und Steuerhaus errichtet. Das gesamte Erdgeschoss diente als Markthalle. Im Obergeschoss befand sich der städtische Fiskus. Auch ein Festsaal für die Bürgerschaft war vorhanden und ist bis heute erhalten. Die Frontfassade weicht vom mittelalterlichen Fachwerkbau ab. Renaissancefassade, 1585 von Heinrich Schickhardt gestaltet. In der Mitte astronomische Uhr. Links Justizia, rechts Temperantia, die Mäßigkeit, dargestellt durch eine Frau, die eine Schlange an ein Gefäß hält. In der Mitte symbolisieren 7 römische Gottheiten die 7 Wochentage. -

Frauenkirche am Fuß einer Neckarhalde gelegen. Im Zuge des Ringstraßenbaus in den 1960er Jahren und den damit verbundenen Abriss von Häuserzeilen wurde die Frauenkirche baulich von der übrigen Innenstradt isoliert. Der Rat der Bürgerschaft forderte 1321 die Bürger zum Bau einer Kirche „Zu unserer lieben Frau“ auf. Das dreischiffige Bauwerk gilt als die Bürgerkirche der Stadt. Der eigentliche Grund für den Bau der Kirche war allerdings, dass die älteste Kirche von Esslingen, die Stadtkirche, dem Domkapitel zu Speyer gehörte. Die Frauenkirche soll die erste gotische Hallenkirche im Südwesten von Deutschland sein. Beinahe 200 Jahre wurde an ihr gebaut. Unter Mitwirkung der bekannten Baumeisterfamilien Ensinger und Böblinger war sie bis zum Jahre 1516 vollendet und besitzt einen 72 m hohen Turm.

Begonnen wurde mit einem bescheiden angelegten Chor, das später gebaute Langhaus hat die gleiche Höhe wie der Chor und wurde als Hallenkirche mit 3 Schiffen realisiert. Von außen dominiert das Langhaus durch das hohe aufgesetzte Satteldach.

Darstellungen vom Weltgericht in einem Tympanon auf der Südseite. Um 1410. Ein Rundbogen trennt die Darstellung der Geretteten und Verdammten von Christus als Weltenrichter, mit den Fürsprechern Maria und Johannes.

Marienportal, um 1355. Von unten nach oben die Geburt Christi und die Anbetung der Könige, den Marientod und die Krönung Mariens. Stilistisch weist das anonyme Portal nach Ulm, Augsburg und Schwäbisch Gmünd. Vereinzelt sieht man noch Reste der ursprünglichen Bemalung.

Wasserspeier, Eule

Wasserspeicher, Teufelsgestalt mit ApfelInneres: gleich hohe Schiffe (H 15,5 m, B 18,5, L 49 m), Seitenschiffe aber nur halb so breit.

Chor: im Inneren befinden sich mittelalterliche Glasfenster von ca. 1330. Mit über 400 Scheiben handelt es sich um den größten Bestand an gotischer Glasmalerei im süddeutschen Raum. Die drei mittleren Chorfenster sind jeweils dreiteilig. Ein Fenster zeigt 10 Szenen aus dem neuen Testament und die entsprechenden Präfigurationen aus dem alten Testament. Links oben Abrahams Oper – daneben Kreuzigung Christi – Moses und die eherne Schlange.

Die Kanzel kam im Zuge der Renovierung 1863 in die Kirche. Die Kanzel ist die höchste in ganz Esslingen. Dargestellt sind hier die vier Evangelisten mit ihren Symbolen.

Salemer Pfleghof: ehemaliger Pfleghof des Zisterzienserklosters Salem (zuvor als Pfalz genutzt). 1229 erstmals urkundlich erwähnt. Im frühen 16. Jahrh. Umgestaltet und erweitert. 1548 und 1552 Unterkunft Kaiser Karls V.

Renaissance-Erker an der Südwest-Ecke mit 4 Wappen, ist Teil des Kaiserzimmers.

Teil der sogenannten Esslinger Burg, die aber eigentlich nur Teile der alten Stadtbestigung sind, die relativ weit oberhalb der Innenstadt liegt. Melac-Häuschen.

Webergasse, am nödlichen Rand der Altstadt gelegen. „Haus mit dem Wolf“, Bürgerhaus aus dem 15. Jahrhundert. Figürlicher Kragstein und Gewölbekeller.

Fürstenfelder Pfleghof, gehörte ab 1320 zum Zisterzienser-Kloster Fürsenfeld. Nach dem Stadtbrand 1702/03 wieder aufgebaut. Seit 1880 Gasthof.

Hafen- und Krautmarkt: älteste bekannte Fachwerkhäuserzeile Deutschlands 1328-1331.

Postmichelbrunnen auf dem ehemaligen Fischmarkt. Seit 1381 gab es hier nachweislich einen Brunnen zum Kühlen der Ware. Neuer Brunnen, 1915 gestaltet von Emil Kiemlen. Er wählte die populäre Esslinger Sage vom Postreiter Michael Banhard, dem Postmiche. Er wurde fälschlich zu Tode verurteilt und überführte als Geist mit seinem Kopf unter dem Arm den waren Mörder.

Reichsstädtisches Rathaus, heute Amtsgericht. Barockbau

Blick über den Roßneckerkanal auf die Türme von St. Dionys.Innere Brücke, wahrscheinlich deutlich vor 1250 entstanden. Damit dürfte sie nach der Steinernen Brücke in Regensburg die zweitälteste Brücke Deutschlands sein. Links die kleine Nikolauskapelle.

Roßneckarkanal mit Klein-Venedig. 3 Wasserräder sind als denkmalsgeschützte Zeugnisse der Esslinger Industriegeschichte erhalten geblieben.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.