Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Augsburg 17.-21.09.2019

15 v. Chr. In der Zeit von Kaiser Augustus gegründet als Augusta Vindelicorum. Es ist damit eine der ältesten Städte Deutschlands und in Bayern die drittgrößte Stadt. Die Römer hatten die Provinzhauptstadt mit einem Handelsweg nach Italien ausgestattet. Augsburg war möglicherweise seit der Spätantike Bischofssitz. (ca. 4./5. Jahrhundert). 1276 erhielt die Stadt durch König Rudolf von Habsburg die Reichsunmittelbarkeit. Dies führte zu Konflikten mit dem Fürstbischof von Augsburg. In der Folge wurde die bischöfliche Hauptresidenz nach Dilligen an der Donau verlagert. 1316 war die Entwicklung zur Reichsstadt abgeschlossen, man war also nur dem Kaiser unterstellt und keinem Reichsfürsten.

Sie war häufig Schauplatz von Reichstagen und hatte dadurch eine Verbindung zu den Herrschern des Heiligen Römischen Reiches. Diese wurden finanziert unter anderem von den hier ansässigen Kaufmannsfamilien der Welser und der Fugger. Die Fugger besaßen 5 x mehr Kapital, als die Medici in Florenz. Nach der Reformation wurde hier 1555 der Augsburger Religionsfriede geschlossen. Hier entstanden die ersten Industriebauten nach englischem Vorbild, und noch vor 1945 wurde der erste Düsenjäger der Welt in Serie produziert.

-

Dom: im Norden der Altstadt gelegen. Kathedrale des Bistums Augsburg. Unter dem romanisch-gotischen Dom liegen noch Fundamente eines älteren Vorgängerbaus aus dem 4. Jh. Kern des heutigen Domes ist ein Westchor mit nördlichem Querhaus und einem Mittelschiff, fertiggestellt 1006. 1356-1431 Bau des gewaltigen Ostchores unter Bischof Marquard I. von Randeck. Als Baumeister gilt Heinrich Parler der Ältere (der Vater des berühmten Prager Dombaumeisters Peter Parler). 5-schiffige Basilika mit östlichem Umgangschor und einschiffigem Westchor.

1537-48 wird die Kathedrale durch protestantische Bilderstürmer verwüstet und die zerstörte Inneneinrichtung wird in der Zeit der Gegenreformation ersetzt. 1565 wurde der nördliche Turm erhöht. Das Innere später barockisiert. 1852-63 wurde der Dom im Sinne der Neugotik rückgebaut und die Barockausstattung beseitigt. Die historisierende Neugestaltung wurde durch Umsetzung und Ankauf von mittelalterlichen Gemälden und Plastiken ergänzt. Ab 1934 dann auch die mittelalterliche Farbfassung rekonstruiert und die neugotischen Elemente reduziert. Im 2. Weltkrieg blieb der Dom unbeschädigt.

Südturm: Aufstockung ganz aus Backstein 1487. Romanischer Stil, aber in der Zeit der Spätgotik erbaut.

Südportal: ca. 1356 entstanden, wendet sich der bürgerlichen Reichsstadt zu. Es trägt das Meisterzeichen Heinrich Parlers. Zwischen 2 Strebepfeilern gibt es eine Vorhalle, die durch Maßwerkblenden und -friese gegliedert ist. Der Skulpturenschmuck entweder verwittert oder nicht mehr original. Oben z.B. der Zugang zur Hölle mit den Verdammten.

In den Gewänden des Portals stehen die Apostel und am Mittelpfeiler die Maria. Tympanon mit detailreicher Darstellung des Marienlebens.

Der heilige Andreas (mit Andreaskreuz) im rechten Gewände, trägt an seinen Füßen das Wappen Heinrich Parlers. Dieses Portal ist das aufwendigste des 14. Jahrhunderts in Süddeutschland.

Detail des Portals. Die originalen Türen sind heute im Diözesanmuseum.

Ost-Chor von außen weiß verputzt. Die Dächer über den Kapellen sind weit nach oben gezogen.

Nordseite des Doms. Das Portal ist hier sehr viel schlichter gestaltet und nahezu vollständig erneuert. Das originale Tympanon wurde auf der Rückseite im Dominneren geborgen.

Nordseite mit dem Beginn des Kreuzganges von außen und dem 1565 aufgestockten Nordturm.

Inneres: man betritt den Dom durch das Südportal.

Mittelschiff, Blick in Richtung des leicht erhöhten Ostchores. Das Mittelschiff stammt noch aus ottonischer Zeit (995). Die gotischen Kreuzrippengewölbe wurden aufgesetzt. Ehemals gab es hier eine Flachdecke. Die Wände sind durch aufgemalte rote Quaderung gegliedert.

Hinter den steinernen Chorschranken liegt der Chorumgang. Im Obergaden liegt als Abschluss des Chores ein großes Fenster. Diese architektonische Lösung ist sehr ungewöhnlich und ist vielleicht von der damaligen Zisterzienserarchitektur inspiriert. Der bronzene Hochaltar stammt von Josef Henselmann, 1962. Ergänzt 1982 um weitere seitliche Figuren.

Im Mittelschiff sieht man gemalte Friese über den Seitenschiffarkaden. Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden, zeigen sie Mäander, Brustbilder von Personen in römischer Kleidung und Vögel mit Blumenmotiven.

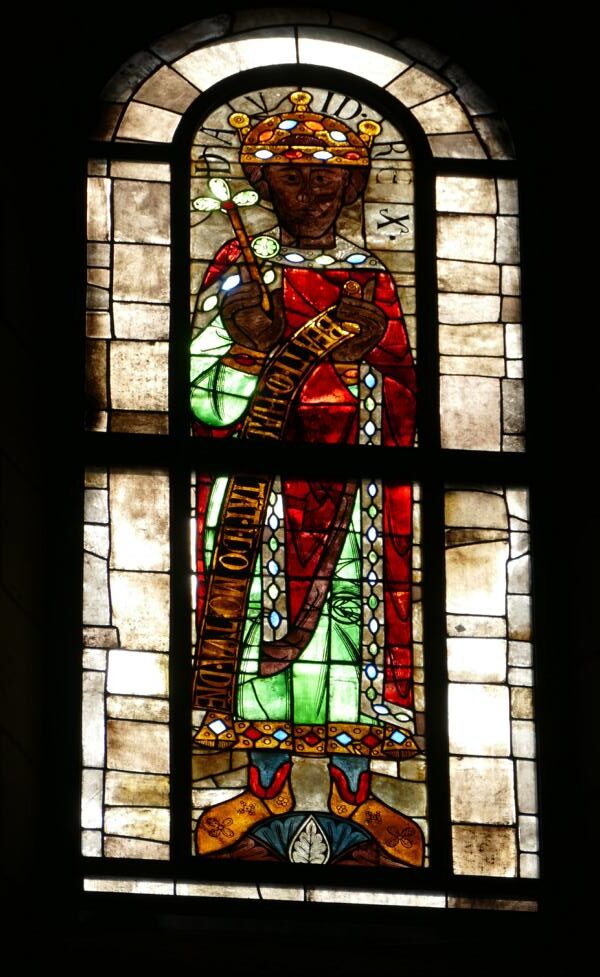

Darüber befinden sich die ältesten figürlichen Glasmalereien Deutschlands. Die berühmten Prophetenfenster. Sie sind Reste von einer viel umfangreicheren Serie, die vielleicht 12 Apostel und 12 Propheten enthielt. Die Fenster sind 2,20 m hoch.

Jonas und das Maul des Wales bzw. Fisches

Daniel (der aus der Löwengrube)

Hosea

König David

Moses

Kreuzaltar mit einem fränkischen Kreuz (um 1510). In der Predella die Beweinung Christ als Relief aus einer bayerischen Werkstatt, ca. 1520.

Seitenschiffe: auf beiden Seiten des Mittelschiffs schließen sich die Hallenräume der doppelten Seitenschiffe an. Hier ein Blick in die südlichen Seitenschiffe. Die Gewölbe werden durch Rundpfeilern getragen.

Dem Eingang im Süden gegenüber Reste mittelalterlicher Fresken und eine Figur des leidenden Christus.

Ostchor: Lebensgroße Tonfiguren vom betenden Jesus am Ölberg von Veit Eschays (1591) an der südlichen Chorschranke.

Südlicher Bereich des Chorumgangs im Ostchor

Gewölbe im südlichen Bereich des Chorumgangs im Ostchor.

Altar aus rotem Marmor

Details der schmiedeeisernen Gitter, die den Chorumgang von den 7 Chorumgangskapellen trennen.

Details einiger Konsolen mit figürlichen Darstellungen. Hier setzten die Kreuzrippengewölbe auf.

Blick ins Gewölbe des Chorumgangs

Altäre: Die Altäre sind zwar meist mit neugotischen Aufbauten versehen, enthalten aber bedeutende ältere Kunstwerke.

Die thronende Muttergottes von 1554, stammt von Christoph Amberger. Sie steht in der St.-Wolfgangs-Kapelle. Das Triptychon von Amberger war ursprünglich als Ersatz des während der Reformation zerstörten Hochaltares Holbeins in Auftrag gegeben worden. Das Bild zeigt Maria zwischen den Heiligen Ulrich und Afra.Tafelbild von 1461 mit Mariä Heimsuchung in neugotischem Altar. Das Bild stammt vom „Meister der Freisinger Heimsuchung“, der nach neuesten Forschungen mit Meister Sigmund Haring identisch sein soll. Der Altar steht in der Konradkapelle.

Grabmäler von hohen geistlichen Würdenträgern: in der St.-Augustinus-Kapelle der Gedenkstein von Kardinal Peter von Schaumberg (gest. 1469). Es zeigt den Verstorbenen im Zustand fortgeschrittener Verwesung. Er war nicht adelig, sondern „nur“ aus einer Ritterfamilie.

Grabmal von Bischof Johann von Werdenberg (gest. 1486), seinem Nachfolger in der gleichen Kapelle. Die zahlreichen Wappen zeugen von seinem hohen Adel.

Marienorgel, eine der 2 Orgeln im Dom. Sie wurde 1904 vom Orgelbauer Franz Borgias Maerz (1848-1910) erbaut.

Ungewöhnliche Malerei im Gewölbe, Elefanten mit senkrecht stehenden Stoßzähnen.Blick in eines der nördlichen Seitenschiffe.

Das originale Tympanon des Nordportals (1343), welches hier im Inneren des Domes erhalten wurde. Es zeigt die Verkündigung, die Geburt Christi mit der Anbetung der Könige. Außerdem Tod und Krönung von Maria.

Westchor: er ist im Vergleich zum Querschiff erhöht und wird durch steinerne Chorschranken (1501) abgeteilt. Das Chorgestühl von 1495 hat bedeutende Schnitzereien.

Nördliches Querschiff (rechts vom Westchor): Galerie von Bischofsporträts. 1488 begonnen, 1591 erneuert und weitergeführt.

Hochgrab von Konrad und Afra Hirn von Meister Ulrich, 1425. Ursprünglich stand es in der St.-Anna-Kirche.

Südliches Querschiff (links vom Westchor) mit einer riesigen Darstellung des Heiligen Christophorus von 1491.

Weiteres Fresko.

Glasfenster (um 1330/40) mit der Darstellung Marias als „Thron Salomonis“.

Details der Chorschranke auf der südlichen Seite.

Romanische Krypta unter dem Westchor,1979–1981 rekonstruiert. Sie wurde noch in ottonischer Zeit errichtet. In der östlichen Apsis wird nach frühchristlicher Tradition das Gnadenbild des Domes verehrt, eine romanische alpenländische Madonna mit Kind. Freskenfragmente aus dem 13.–16. Jahrhundert zeugen von der ursprünglich vollständigen Ausmalung des dunklen Raumes.Marienkapelle: am Übergang zum Kreuzgang liegt die barocke Marienkapelle. Entwurf des Graubündner Baumeisters Gabriel de Gabrieli. 1720/21 entstanden. 1944 stark beschädigt, wurde sie 1987/88 rekonstruiert. Daher sind die Kuppelfresken neu. Runder, überkuppelter Zentralraum.

Säulenaltar ebenfalls von 1720/21. Skulpturen von Ehrgott Bernhard Bendl mit Verwandten von Jesus (die Heiligen Josef, Joachim und Zacharias). In der Mitte Sandsteinfigur der Muttergottes von 1340.

Kuppelfresken mit Darstellungen aus dem Marienleben.

Kreuzgang: im Norden des Domes fügt sich der Klausurbezirk mit dem Kreuzgang an. Spätgotisch, ab 1470 entstanden. Baumeister war Hans von Hildesheim. Vollendet erst 1510 unter Burkhard Engelberg. Bedeutend sind die zahlreichen erhaltenen Grabplatten und Epitaphien, die aus der Zeit der Spätgotik und Renaissance stammen. Es gilt als der reichhaltigste Bestand in Deutschland.

Direkt bei der Marienkapelle hat der Kreuzgang ein niedriges Tonnengewölbe, welches auf den Umbau zum Vorraum dieser Kapelle zurückzuführen ist. Die anderen Flügel des Kreuzganges haben Netz- oder Sterngewölbe (wie man weiter hingen bereits sehen kann).

Katharinenkapelle (1300): kleiner Chor mit Strebepfeilern, der vom Westflügel des Kreuzganges erreichbar ist. In die Ostwand sind Reliefs mit dem Marienleben aus Solnhofener Kalkstein eingelassen. -

Barocke Fassaden direkt beim Dom

-

Lageplan von Dom, Domvorplatz der ursprünglichen Bebauung.

-

Römische Relikte südlich des Doms auf dem Domvorplatz. Nach der Säkularisation ging die freie Reichsstadt Augsburg in das Königreich Bayern über. Ältere Gebäude wurden hier 1808 planiert, um einen Paradeplatz zu schaffen. Östlich davon befand sich der Domfriedhof. In der Römermauer sind heute Nachbildungen römischer Relikte eingelassen. Davor das vollständig erhaltene 6,90 m hohe Grabmals des Marcus Aurelius Carus, aus der Zeit um 180/200 n. Chr., welches erst 1989/99 geborgen wurde.

-

Grundmauern der dem Dom ursprünglich vorgelagerten Johanniskirche aus der Karolingerzeit. Bei der Konservierung 1999 entdeckte man die überbauten Fundamente eines römischen Peristylhauses, welches man durch eine Pflasterung kenntlich gemacht hat.

-

Häuserfassaden im Domviertel

-

Im Westen des Domes liegt die ehemalige Fürstbischöfliche Residenz, seit 1817 Sitz der Regierung von Schwaben.

Rokokosaal, das ehemalige Tafelzimmer der Fürstbischöfe. Erbaut zur Zeit des Bischofs Josephs von Hessen-Darmstadt (1699-1768). Die in die Wandverkleidung eingelassenen Ölgemälde zeigen zeitgenössische Porträts. Hier links Karl Theodor Kurfürst zu Pfalz-Bayern und rechts Elisabeth Auguste von Pfalz-Sulbach. Oder links Josepha von Bayern und rechts Maria Anna Sophia von Sachsen.

Das Haupttreppenhaus ist überall mit Fresken von 1752 versehen. Sie stammen von Johann Georg Bergmüller, dem ehemaligen Direktor der Reichstädtischen Kunstakademie. An den Wänden Allegorien der Flüsse des Hochstifts Augsburg, hier die Donau (Danubius). Am Übergang zur Decke Wappen und Monogramme. In den Ecken der Decke die Kardinaltugenden und ganz oben die göttliche Vorsehung „Providentia Divina“. -

Rathausplatz mit dem Perlachturm links und dem Rathaus rechts. Von 1806-1972 erhielt der Platz den Namen Ludwigsplatz, nach König Ludwig I. von Bayern. Bedingt durch Kriegszerstörungen ist der Platz heute ca. 80 x 80 m groß.

-

Perlachturm: 70 m hoch. 989 als Wachturm erbaut, dient er heute als Aussichtsturm. Oft ist er um- und ausgebaut worden. Seit heutiges Aussehen erhielt er zeitgleich mit dem Neubau des Augsburger Rathauses 1612-18 vom bekannten Stadtbaumeister Elias Holl. Der urspünglich 30 m hohe Turm wurde erst auf 63 m aufgestockt und dann unter Holl auf seine heutige Höhe von von 70 Metern aufgetockt, ergänzt um ein Oktogon mit 10 dorischen Säulen und einer Kuppel mit Laterne. Optisch an das Rathaus angepasst, handelt es sich um das schönste Renaissance-Ensemble nördlich der Alpen und ist das Wahrzeichen der Stadt Augsburg. Vor dem Perlachturm steht der 1588-94 errichtete Augustusbrunnen.

Rathaus: 1615-24 von Elias Holl errichtet. Mit seinen 57 m Höhe, war der Profanbau bis 1917 das höchste Gebäude Deutschlands. Bereits 1260 erwähnen Urkunden ein hölzernes Rathaus in Augsburg. Anfang des 17. Jahrhunderts sollte das alte Rathaus lediglich umgebaut werden, damit man dort Reichstage abhalten konnte. 1609 wurde Holl damit beauftragt. Die Umbaupläne dauerten Jahre und letztendlich wurde er 1614 damit beauftragt einen Neubau zu entwerfen. 1615 Grundsteinlegung. Holl bestand gegen den Willen der Stadtväter auf den 2 Zwiebeltürmen und dem Giebel. Erst 1618, also lange nach Baubeginn, konnte sich Holl damit durchsetzen. 1620 Außenarbeiten, 1624 Innenausbau fertiggestellt. Bei seiner Fertigstellung, galt es weltweit als das einzige Gebäude mit 6 Stockwerken. Der auf dem Giebel aufgemalte Reichsadler, galt als Symbol für die Reichsunmittelbarkeit der Stadt. Die große kupferne Zirbelnuss auf der Giebelspitze, zeugt von der antiken Gründung der Stadt. Der Bau kostete damals 100.000 Gulden.

Unterer Fletz: monumentaler Saal im Erdgeschoss. Säulen aus Marmor und flache Gewölbedecke.

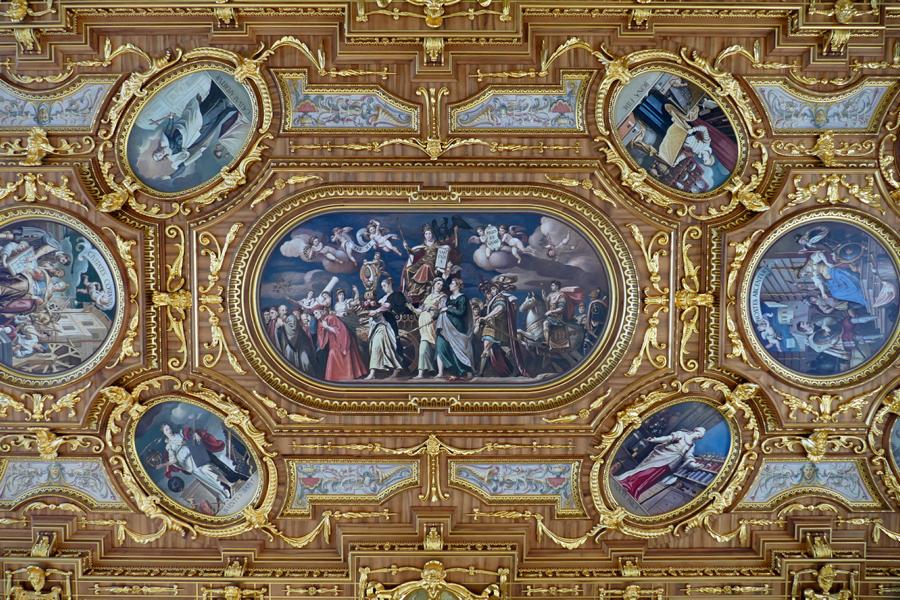

Goldener Saal: besonders eindrucksvoll ist der, im, 2. OG liegende „Goldene Saal“. Er geht über zwei Geschosse und ist 552 qm groß, die Höhe beträgt 14 m. Das Innere des Rathauses wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Der „Goldene Saal“ originalgetraue wiederhergestellt. 1985, zum 2000-jährigen Jubiläum der Stadt, wurde er wieder zugänglich gemacht.

Prunkportale, Wandmalereien und ein prachtvolle Kassettendecke. 1690 fand hier das Festbankett statt, anlässlich der Krönung von Joseph I. zum römisch-deutschen König. -

Hinter dem Perlachturm, im Osten der Altstadt, kleine Gassen und das Lechviertel mit den Lechkanälen. Es war jahrhundertelang das Zentrum des Augsburger Handwerks (Weber, Gerber, Feilenhauer, Gold- und Silberschmiede).

-

Stadtmetzg: von Elias Holl 1606-09 errichtet. Holl entschied sich als Stadtbaumeister für diesen Standort, da das Gelände sowohl zentral lag, als auch von Lechkanälen durchzogen wurde, was für Energieversorgung und Abfallbeseitigung von Vorteil war.

Der heutige Verwaltungsbau war jahrhundertelang die zentrale Metzgerei, wobei hier nicht geschlachtet wurde, sondern nur im EG über 120 Fleischbänke, also Verkaufstische für Fleisch untergebracht waren. In den oberen Etagen waren Zunft- und Amtsstuben untergebracht. Die Fassadengestaltung des 3-geschossigen Baus, wohl von Johann Matthias Kager, zeigt durch Rinderschädel die Verwendung des Gebäudes.

Graffitis. -

Etwas nördlicher im Lechviertel ihm liegt das Brechthaus. Hier wurde am 10.02.1898 Bertolt Brecht geboren. Das Gebäude, eine ehemalige Feilenhauerei liegt zwischen 2 Lecharmen und beherbergt heute das Brechtmuseum.

-

Zurück Richtung Stadtmetzg in der Barfüßerstraße, die weiter Richtung Osten führt. Georgsbrunnen mit der dahinter liegenden evangelischen Kirche „zu den Barfüßern“.

-

Barfüßerkirche: erstmals erbaut 1243 von Franziskanern (Barfüßern). 1407-11 wurde die durch einen Brand zerstörte Kirche im Stil der Gotik als einschiffige Basilika wieder aufgebaut. Im 2. Weltkrieg erneut zerstört und in vereinfachter Form 1951, ohne Turm wieder aufgebaut. Der hintere Teil des Kirchenschiffs ist heute ein begrünter Innenhof. Sie war die Taufkirche Bertolt Brechts.

Kruzifix 1631-32 vom Augsburger Georg Petel.

Chorgitter von Johann Samuel Birkenfeld

Orgel: 1958 von der Orgelbaufirma Rieger.

Teil des Kreuzganges -

Weiter Richtung Osten ist die berühmte Fuggerei: seit beinahe einem halben Jahrtausend besteht diese Sozialsiedlung und ist damit die älteste der Welt. Sie wird durch eine Stiftung finanziert. Die symbolische Jahresmiete beträgt 0,88 € und täglich 3 Gebete (eines davon ist ein Ave Maria, daher sind alle Bewohner*innen zwangsläufig katholisch).

Eingang befindet sich neben dem ehemaligen Senioratsgebäude. Es hat einen gotischen Prunkerker von 1507 und ist der einzig erhaltene Teil des Höchstetter-Hauses vom Kesselmarkt. Dieses Kaufherrengeschlecht war eines der größten Konkurrenten der Fugger im 16. Jh. Am Erker sieht man u.a. das Wappen vom Habsburger Kaiser Maximilian. Dies sollte die Bedeutung von Ambrosius Höchstetter als Bankier im Reich unterstreichen.

5 Tore führen in die Fuggerei. Wir betreten sie von der Jakoberstraße. Rechts über dem Durchgang das Wappen der Fugger mit der Doppellilie, welches ihnen 1473 verliehen wurde. Darüber die Stifterinschrift, noch aus der Zeit Jakob Fuggers (1459-1525). Die Eingangstore werden um 22 Uhr geschlossen. Wer später kommt, musste dem Nachtwächter 0,50 € bezahlen. Dieser entzündet auch die letzten in Augsburg existierenden Gaslaternen.

Lageplan: Ursprünglich bestand die Alt-Fuggerei nur aus einem, aus mehreren Gassen gebildeten Viereck. In den letzten Jahrhunderten kamen weitere Gebäude dazu. Unten der Eingang, durch den wir das Gelände betreten.

Kirche St. Markus: gleich links hinter dem Eingang. Markus und Philipp Eduard Fugger beauftragten 1581 den „Maur- und Werkmeister“ Hans Holl (Vater vom mehrfach erwähnten Elias Holl) mit dem nach Süden augerichteten Bau. Der saalartige Innenraum ist mehrfach umgestaltet worden. Die ursprünglich mit Fresken und Stuckaturen versehene Decke wurde 1944 zerstört. Die Kassettendecke von 1550/60 stammt wahrscheinlich aus dem Fuggerschen Stiftungshaus bei St. Anna. Das unterhalb der Decke umlaufende Fresko zeigt die verschiedenen Fugger-Wappen und Handelszeichen.

Erhalten blieb das Altarblatt von 1600 mit der Kreuzigung Christi vom venezianischen Maler Jacopo Palma Il Giovane. Der Renaissance-Altar (evt. von Wendel Dietrich, ca. 1535-1622) um das Bild, wurde erst nach dem Krieg hierher gebracht und stammt evt. aus St. Ulrich und Afra.

Flügelaltar: an der linken Wand. In der Predella ein Bildnis eines der Stifter mit Familie – Markus Fugger, Humanist, Kaufmann und Verfechter der Gegenreformation. Altar ein illerschwäbisches Werk vom Ende des 16. Jh. Motiv ist die Marienkrönung und Flachreliefs des Erzengels Michael und der heiligen Anna. Ursprünglich stand er im Fuggerschloss in Babenhausen.

Schutzmantelmadonna von Prof. Hans Leitherer 1949. Im Mantel ist die Fuggerei dargestellt.

Orgelempore an der Nordwand. An der Brüstung hängt ein Wandteppich mit dem Wappen der Fugger und einer Szene der Lechfeldschlacht. Er wurde 1956 im Benediktinerinnenkloster St. Walburg in Eichstätt hergestellt.

Die ehemalige Kabinettsorgel von 1750, stammt wohl von Jacob Engelbert Teschemacher aus Elberfeld. Gehäuse Eichenholz.

Unter dem Orgelempore das Renaissance-Taufbecken

Pumpbrunnen: an verschiedenen Stellen der Siedlung befanden sich diese Trinkwasserbrunnen, die ab 1715 von einem Brunnenmeister gereinigt und gewartet wurden.

Zentrale Herrengasse: bis in die Zeiten des 2. Weltkrieges, wohnten ganze Familien in den Wohnungen. Heute ist die Fuggerei eine Altensiedlung. 67 Häuser mit 140 Wohnungen, in denen 150 Augsburger wohnen. Die Bedingungen für den Einzug sind bis heute geblieben. Die Bewohner müssen bedürftig, katholisch und Augsburger sein.Die Sozialsiedlung ist in Gassen aufgeteilt, jedes Haus hat seine eigene Nummer. In Augsburg des 16. Jahrhunderts war dies eine Innovation.

Die Klingelzüge an den Häusern sind individuell gestaltet, damit man in den unbeleuchteten Gassen seinen eigenen Eingang ertasten konnte.

Grünanlage: mit Denkmal für Jakob Fugger, genannt „Der Reiche“. Er beeinflusste mit seinen Geldgeschäften die europäische Politik, finanzierte den Aufstieg Kaiser Maximilians I. und sorgte mit seinem Geld für die Wahl des spanischen Königs Karl zum römisch-deutschen König.

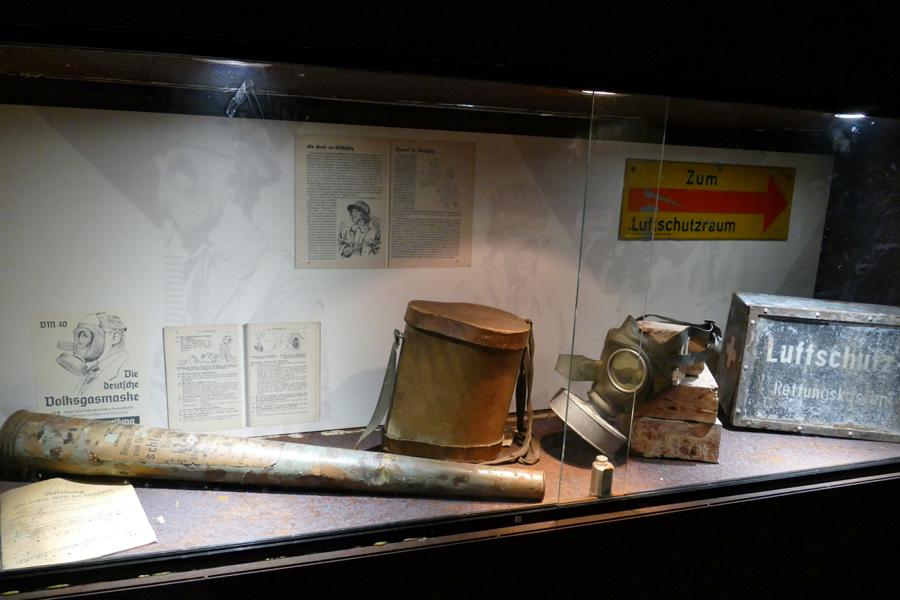

Zugang zu einem unter der Grünanlage liegenden Bunker.

Ausstellung zur Bombennacht von 1944.

Nach den Zerstörungen in der Fuggerei, wurde bereits 1945 mit dem Wiederaufbau begonnen. Schutt wurde mit Pferdefuhrwerken beseitigt, Bauholz in den Stiftungsforsten geschlagen. Bereits 1948 war die Fuggerei weitestgehend wieder hergestellt. Die Inneneinrichtungen wurden den Bedürfnissen der Zeit angepasst und alle Häuser an die öffentlichen Abwasserkanäle angeschlossen.

Seit 1974 dürfen auch alleinstehende Personen in der Fuggerei wohnen.

Ausstellung mit beispielhaften Einrichtungen.

Schalenbrunnen an der im Mittelpunkt der Siedlung liegenden Kreuzung Herren- und Ochsengasse. 1599 wurde an dieser Stelle der erste Wasseranschluss als hölzerner Springbrunnen errichtet. Die als Krankenhäuser eingerichteten Hausnummern 40-42 hatten bereits ab 1638 fließendes Wasser.

Fuggerei-Museum: Haus, welches im Originalzustand erhalten geblieben ist. Die Inneneinrichtung stammt noch aus der Gründerzeit der Fuggerei. -

Porträts von Jakob Fugger.

-

Evangelisch Kirche St. Jakob: Station auf dem Augsburger Jakobsweg. Mehrere Vorgängerbauten. Ca. 1355 begann Urich Ilsung mit dem Bau einer Kirche aus Stein. Diese Kirche bildete das Zentrum der neuen Jakobervorstadt im Osten, zu dem der Jakobsplatz und das Jakobertor gehören. Zur Kirche gehörte ursprünglich ein Pilgerhaus. Der Turm wurde 1364 erbaut und erhielt 1649 eine neue Laterne. 1525 wurde es die erste evangelische Kirche Augsburgs. Im 18. Jh. wurde das Langhaus zu einem Saalbau umgebaut und wurde barockisiert.

-

Jakobertor: eines von 5 noch existierenden Stadttoren in Augsburg, 14. Jh., ganz im Osten der Altstadt.

-

Vom Rathausplatz Richtung Westen, Annastraße: Hauseingang, Fassadendetails, Schaufensterauslagen.

-

St. Anna oder Annakirche: 1321 für ein Karmelitenkloster erbaut. 1461-64 wurde das Kloster nach einem Brand wieder aufgebaut. 1518 ließen sich die Fugger eine Grabkapelle im Stil der Renaissance dort errichten.

Im Zusammenhang mit dem Reichstag zu Augsburg, wo 1518 Martin Luther seine Thesen widerrufen sollte, nächtigte Luther in dem Kloster. Nach seinem unfreiwilligen Auffenthalt in den Fuggerhäusern, gelang ihm die Flucht Mithilfe des Karmeliters und Bürgermeistersohnes Christoph Langenmantel vom Sparren vor den kaiserlichen Soldaten.

Nachdem sich der Prior des Konvents bereits 1523 der Reformation anschloss, wurde Weihnachten 1525 der erste protestantische Gottesdienst gefeiert. In den Räumen des verlassenen Klosters wurde das Gymnasium bei St. Anna gegründet. Der Kreuzgang wurde in den folgenden Jahrhunderten zur beliebten Grablege der Augsburger Patrizier.

Der Turm der Kirche wurde 1607 von Elias Holl erbaut. 1747-48 das Innere der Kirche nach Plänen von Johann Andreas Scheidemann barockisiert. Die Stuckaturen stammen von Franz Xaver Feichtmayr und Johann Michael Feichtmayr dem Jüngeren, die Deckengemälde von Johann Georg Bergmüller.

Auch hier hinterließ der 2. Weltkrieg starke Schäden, die bis in die 1770er Jahre beseitigt wurden. 1983 wurde das Museum „Lutherstiege“ eröffnet, welches sich den Ereignissen der Reformation widmet.

Äußeres: Blick auf den Chor. Mit einer Umfassungsmauer vom Martin-Luther-Platz getrennt. Auf dem Platz steht der Goldschmiedebrunnen. Die Goldschmiedekapelle schließt sich rechts (im Norden) an den Chor an.

Goldschmidekapelle von Norden gesehen.

Inneres: Blick durch das Langhaus Richtung Ostchor. 1747-48 das Innere der Kirche nach Plänen von Johann Andreas Scheidemann barockisiert. Die Stuckaturen stammen von Franz Xaver Feichtmayr und Johann Michael Feichtmayr dem Jüngeren, die Deckengemälde von Johann Georg Bergmüller.

Deckengemälde zeigt u.a. die Kreuzigung.

Südliches Seitenschiff mit bemalter Brüstung an der Südempore. Dargestellt ist die Passions- und Ostergeschichte von Johann Spilleberger und Isaak Fischer.

Kanzel aus Holz, 1682-83 von Heinrich Eichler aus Lippstadt geschaffen. Tür zum Kanzelaufgang.

Heilig-Grab-Kapelle: 1506 gestiftet und wahrscheinlich von Johann Holl (Vater von Elias Holl) 1590 erneuert. In ihr steht eine Nachbildung des Grabes Jesus Christi in Jerusalem.

Hauptaltar: 1898 in neugotischem Stil vom Kunstschreiner Wilhelm Vogt aus Memmingen geschaffen. In der Predella ein Bild von Lucas Chrnach dem Älteren von 1531/40 „Jesus segnet die Kinder“.

Chorwand u.a. mit einem Porträt von Luther.

Blick Richtung Orgel und Fuggerkapelle im Westen durch das Langhaus.

Orgel: erbaut 1512 von Jan Behaim mit einem 7-teiligen Renaissance-Prospekt. 1944 verbrannte die Orgel. Nur die Gehäuseflügel, die vorher ausgelagert wurden, blieben im Original erhalten. Gehäuse und Prospektpfeifen wurden nach dem Krieg von der Firma Moser aus München rekonstruiert. 1977/78 dann eine neue Orgel von der Firma Simon aus Landshut gebaut.

Auf den kleinen Flügeln unten ist die Musik, von ihrer Komposition und ihrer Umsetzung in Gesang dargestellt.

Gehäuseflügel oben zeigen Gemälde von Jörg Breu dem Älteren (ca. 1475/80-1537) mit der Himmelfahrt Christi links. Neben den 12 Aposteln sind am linken Bildrand, als Zuschauer Jakob Fugger und Jörg Breu abgebildet.

Rechts die Himmelfahrt von Maria und ein Porträt von Kaiser Maximilian.

Fuggerkapelle: Jakob und sein Bruder Ulrich Fugger stifteten die überaus prunkvoll ausgestattete Kapelle 1509, als die Kirche noch katholisch war. Sie bildet den leicht erhöhten Abschluss des Mittelschiffs im Westen. Von Albrecht Dürer existieren Vorskizzen zu dieser, 1512 fertig gestellten Kapelle.

Dieses Prestigeobjekt der reichen Fugger soll ihrem Gedenken und als Grablege fungieren. Sie ist einer der ersten Renaissancebauten in Deutschland. Jakob Fugger starb 1525 und liegt in einer Gruft unterhalb des Fußbodens. Er sicherte vor seinem Tod den „ewigen“ Bestand der Kapelle durch eine Stiftung ab, die noch heute existiert. So ist dieser Teil der Kirche streng katholisch, da die Fugger katholisch waren, die restliche Kirche dagegen lutherisch.

Zentral Beweinungsgruppe (Fronleichnamsgruppe) 1512-17 von Adolf Dauher (auch Daucher) und seinem Sohn Hans.

Putte auf der Marmorbalustrade.Marmorreliefs links und rechts ist das zentrale Motiv die Doppellilie des Fuggerschen Wappens.

Goldschmiedekapelle, 1420 errichtet. Heute wie ein nördliches Seitenschiff. Gestiftet von Afra Hirn, die aus einer vermögenden Kaufmannsfamilie stammte. Ab 1496 wurde es von der Augsburger Goldschmiedezunft als Andachtsstätte genutzt. Wände mit gotischen Fresken verziert. Passionszyklus von ca.1420. Das Jüngste Gericht und die Kreuzigung von 1485.

Kreuzgang: gotisch. Zahlreiche Gedenksteine und Grabplatten.

Kreuzgang vom Innenhof aus gesehen, wird Lutherhof genannt. Bis 1806 war der Lutherhof ein Friedhof.Lutherstiege

-

Königsplatz auf dem Weg Richtung Westen mit einem „Denkmal“ für das Augsburger Wassermanagements-System, welches eine UNESCO-Welterbestätte ist.

-

Synagoge: zwischen Königsplatz und Bahnhof gelegen. Architekten: Fritz Landauer (1883-1968) und Heinrich Lömpel, erbaut 1914-17. Der Baustil ist vom Jugendstil geprägt mit neobyzantinischen und orientalischen Einflüssen. Nach teilweisen Zerstörungen konnte die jüdische Gemeinde erst 1963 Teile der Synagoge wieder nutzen.1974-85 wurde sie endgültig wiederhergestellt.

-

Fuggerstraße, parallel zur Annastraße

Fuggerplatz (westlich vom Rathausplatz) mit dem 1854 eröffneten Maximilianmuseum. Eingerichtet im 1544-46 von Leonhard Beck von Beckenstein errichteten Haus, mit prächtiger Fassade, und zusammen mit einem dahinter liegenden Waisenhaus, wurde es 1856, anlässlich des Besuchs von König Maximilian II. umbenannt. Vor dem Haus ein Denkmal von Hans Jakob Fugger. -

Köpfhaus: Ursprünglich standen hier mehrere Häuser, die 1578 durch Johannes Holl zu einem Gebäude zusammengefasst wurden. Immer war es bewohnt von Patrizierfamilien oder Bürgermeistern. Seit 1712 ist es im Besitz der Familie Köpf – daher der Name. 1738 wurde ein Umbau veranlasst. Der Architekt Johannes Andreas Schneidmann gab ihm sein heutiges Aussehen, ganz im Stil des Wiener Barocks mit einem 2-geschossigen Giebel und großen Portalen.

-

Moritzplatz im Südwesten des Rathausplatzes und im im nördlichen Teil der Maximilianstraße. Ehemaliges Weberzunfthaus. 1913 erbaut an der Stelle des spätgotischen Vorgängerbaus. Als Sitz der Weberzunft, war es 1389-1548 das Zentrum des mittelalterlichen Textilhandels in Augsburg. Trotz massiver Proteste der Bürger, wurde es wegen einer veränderten Straßenführung abgebrochen. Otto Holzer entwarf ein ähnlich geformtes Haus. Die Originalfresken der Außenfassade befinden sich heute im Maximiliansmuseum. Die heutigen Malereien der Außenfassade haben eine bewegte Geschichte. August Brandes bemalte den damaligen Neubau zuerst, 1935-36 erneute Bemalung durch Josef Hengge und Otto Michael Schmitt, der das kriegszerstörte und 1959 wieder aufgebaute Haus erneut bemalte.

-

Moritzkirche: die ehemalige Stiftskirche wurde in einer Bombennacht 1944 weitestgehend zerstört, nur der Turm blieb erhalten. 1946-50 wurde sie vom Architekten Dominikus Böhm in vereinfachter Form wieder aufgebaut.

-

Maximilianstraße: Beginn der römischen Via Claudia zwischen Deutschland und Italien. Merkurbrunnen von 1599 mit dem römischen Gott der Händler und Kaufleute. Zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen befanden sich früher mehrere Märkte (Brot-, Holz- und Weinmarkt).

-

Fuggerhäuser: Fassade des Fuggerschen Stadtpalais zur Maximilianstraße. Da damals die Gebäudesteuer anhand der Länge der Fassade zur Straße berechnet wurde, zeigt dies bereits den Reichtum der Fugger. Das riesige Adlertor erlaubte den Zugang mit Pferdegespannen. In seinen Räumlichkeiten wurde einst Martin Luther verhört und Wolfgang Amadeus Mozart gab ein Konzert. 1512-15 als erster Profanbau nördlich der Alpen im Renaissancestil errichtet. Mehrere Innehöfe gliedern den riesigen Gebäudekomplex.

Eine der beiden Badstuben (Zodiakusraum) 1569-71 errichtet.Damenhof in den Fuggerhäusern: 1515 erbaut, ist er der erste Renaissance-Prunkhof Deutschlands. Er war der Aufenthaltsort für die Frauen der Familie Fugger. Er hat einen Mosaikfußboden, Säulen aus rotem Marmor, bemalte Bögen und oben als Abschluss eine Terrakotta-Balustrade. In der Renaissance war der Hof komplett bemalt.

-

Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße, heute direkt vor dem Eingang zum Schaenzlerpalais: 1697-1600 modelliert von Adriaen de Vries und in Augsburg gegossen von Wolfgang Neidhardt. Der 3 m große Herkules besiegt die 7-köpfige Hydra mit einer Flammenkeule. Auf dem Gesims unterhalb sitzen drei, das Element Wasser darstellende Najaden.

Er ist einer der 3 Prachtbrunnen in Augsburg, zusammen mit dem Augustusbrunnen und dem Merkurbrunnden und gehört als Bestandteil des „Augsburger Wassermanagements-Systems“ seit 2019 zum UNESCO-Weltberbe. -

Schaezlerpalais: mit einer nur 19 m breiten Fassade zur Maximilianstraße, ahnt man nicht die Größe des ehemaligen Stadtschlosses des Bankiers Benedikt Adam Freiherr von Liebert, Edler von Liebenhofen. 107 m lang ist die Fassade an der Katharinengasse. Das 1765-1770 entstandene Palais wurde vom Münchner Hofbaumeister Karl Albert von Lespilliez entworfen. Das Palais beherbergt u.a. staatlichen Kunstsammlungen.

Treppenhaus mit Deckengemälde von Gregorio Guglielmi (1714-1773).

Staatliche Kunstsammlung in den ehemaligen Zimmerfluchten des Schlosses.

Modell des 1588-94 errichtete Augustusbrunnen.

Im 1. OG des Schlosses die deutsche Barockgalerie, die süddeutsche Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts sammelt.

Bauherr des Palais und Bankier Benedikt Adam Liebert und Frau, von Franz Joseph Degle.

Rokokosaal: 1765-70 nach Entwürfen des Hofbaumeisters Carl Albert von Sepilliez geschaffen. Marie-Antoinette hat auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Frankreich, noch als 14-jährige österreichische Prinzessin Maria Antonia, hier mit einem Ball den Saal eingeweiht.

Er ist einer der größten profanen Festsäle des Rokoko nördlich der Alpen und noch zu 90 % im Original erhalten. Die Deckenfresken sind von Gregorio Guglielmi, Placidus Verhelst schuf die Schnitzereien und die Stuckaturen stammen von Franz Xaver Feichtmayr II. und Simpert Feichtmayr.

Deckenfresko zeigt „Merkur und der Welthandel“. -

Fassade des ehemaligen „Hotels drei Mohren“. 2020 umbenannt in „Hotel Maximilian’s“

-

Neugotisches Haus in der Maximilianstraße.

-

Katholische Basilika St. Ulrich und Afra und die evangelische Kirche St. Ulrich direkt davor. Sie war früher eine offene Vorhalle zur Klosterkirche St. Ulrich und Afra. Links daneben das weiße kleine katholische Pfarrhaus.

Die katholische Stadtpfarrkirche ist seit 1937 päpstliche Basilika. Sie war und ist sowohl Wallfahrtskirche, als auch Garnisonskirche für ein Bayerisches Regiment, sie war Kirche eines Benediktinerklosters und Münster eines bedeutenden Reichsstifts.

Seit dem 7. Jh. standen an dieser Stelle verschiedene Vorgängerkirchen. Der jetzige Bau wurde 1474-1500 errichtet. Von Valentin Kindlin als Backsteinbau begonnen, wurde er durch Burkhart Engelberg fertiggestellt. Der spätere Kaiser Maximilian I. (HRR) hat hier 1500 den Grundstein für den Chorbau seines „Reichsgotteshauses“ gelegt und das Langhaus geweiht. Engelberg arbeitete bis zu seinem Tod im Jahre 1512 am Gotteshaus. Während des reformatorischen Bildersturms (1522-66) erlitt die Kirchenausstattung schwere Schäden. 1643/44 wurde die Kirche Abteikirche und 1698 die Allerheiligenkapelle angebaut.

Von außen weiß verputzt, ist sie eng von Bebauung umgeben. Es fehlen außen sichtbare Strebepfeiler. Die Giebel sind reich mit Kielbogen und Fialen verziert. Im nördlichen Winkel des Chores steht der 93 m hohe, oben 8-eckige „Zwiebel-Turm“. Er wirkt im oberen Bereich schon eher barock, ganz anders als die schlichte Strenge der restlichen Kirche. Der Turm war Vorbild für zahlreiche Turmbauten in Schwaben und Bayern.Nordportal: 1497, der Baldachin wurde 1881 und 1970 erneuert.

Inneres:

Am Beginn des Langhauses steht ein prächtiges Gitter von 1712.

Es bildet eine Art Vorraum zum Langhaus. Fenster mit Wappen jeweils am Beginn der Seitenschiffe und einige Grabplatten sind hier zu sehen.

Das Gitter stellt perspektivische Laubengänge dar. Eingesetzt in Rahmungen mit Schnitzereien von Ehrgott Bernhard Bendel.

Das Langhaus ist 93,50 m lang, 27,50 m breit und 30 m hoch. Alle Gewölbe sind mit Netz- und Sterngewölben überspannt. Blick Richtung Osten in den Chorraum.

Weihwasserbecken aus Marmor 1605-07, getragen von 2 bronzenen Putten. Es wird Hans Reichle, dem Meister der Kreuzigungsgruppe im Chor, zugeschrieben. Kanzel: von Hans Degler 1608. Polygonaler Korb auf 2 Säulen. Den Schalldeckel stützen zwei Engel. Auf dem Schalldeckel der predigende Christusknabe.

Detail des Gewölbes

Flügelaltar von Carlo Pallago, 1570-80. Er zeigt in Tonreliefs, die Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Christi. Die Heiligenfiguren auf den Flügeln stammen von Gumpold Giltlinger (gest. 1522). Er schuf sie 1496 nach Vorlagen von Hans Holbein dem Älteren. Er steht im Langhaus auf der linken (nördlichen) Seite.

Blick vom Langhaus in das südliche Seitenschiff mit dem sogenannten Simpertbogen über der Simpertkapelle.

Altäre: kurz nach der 1603 erfolgten Chorweihe, wurden die drei, den Kirchenraum dominierenden Altäre aufgestellt. Sie stammen von dem Weilheimer Bildhauer Hans Degler (1564-1635). Der Entwurf soll von Hans Krumper stammen, Münchener Hofbildhauer und Schwager von Degler.

Geweiht wurden sie 1607 den drei höchsten Festtagen im Kirchenjahr – Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Die direkt vor dem Chorbogen stehenden Altäre, sind über den Gräbern der beiden Kirchenpatrone Afra und Ulrich errichtet und diesen geweiht.Rechts (südlich) Altar für das Osterfest. Zentral die Auferstehung Christi, flankiert von den lateinischen Kirchenvätern Augustinus (links) und Ambrosius (rechts). Darüber Gregor und Hieronymus.

Links (nördlich) Altar für das Pfingsfest. In der Mitte die Herabkunft des heiligen Geistes. An der Seite die beiden Pestheiligen Sebastian und Rochus. Über den zentralen Szene die Darstellung des Martyriums der Hl. Afra.

Mittig vor dem Hochaltar die Kreuzigungsgruppe von Hans Reichle, 1605 geschaffen. Aus Bronze vom Stadtgießer Wolfgang Heidhart d. J. (1575-1632).Hochaltar: 5-geschossig mit dem zentralen Thema Christi Geburt im Stall in Bethlehem. An den Seiten Johannes der Täufer (links) und Johannes der Evangelist (rechts). Darüber die Krönung Mariens, begleitet von den Aposteln Petrus (links) und Paulus. Oben die Verklärung Christi, links mit dem Propheten Moses, rechts Elia.

Gewölbe im Chor

Blick Richtung Westen zur Orgelempore. Empore von 1606, ist eine Stiftung von Jakob III. Fugger.

Ulrichsorgel: Orgelprospekt 1608 von Paulus III. Mair. Entwurf von Matthias Kager. Die beiden Flügel wurden von Mair bemalt mit Christi Himmelfahrt und Maria.

Die Orgel selber wurde mehrmals erneuert, zuletzt 1982/1998 von der Orgelbaufirma Sandtner. Der Zugang zur Orgelempore wird „Mozartstiege“ genannt, weil auf dieser Orgel Wolfgang Amadeus Mozart gespielt hat.

Nördliches Seitenschiff: an der linken Wand Beichtstühle aus Eichenholz von 1712. Blick Richtung Osten.

Südliches Seitenschiff: Blick Richtung Westen mit dem abtrennenden Gitter von 1712.

Seitenwangen der Kirchenbänke

Simpertuskapelle im südlichen Seitenschiff. 1479 gestiftet, enthält sie das Grab des dritten Kirchenpatrons und Augsburger Bischofs Simpert. Über dem in das Seitenschiff hineinragenden Simpertbogen, sieht man die reiche Maßwerkbrüstung der ehemals darüber befindlichen Abtkapelle, die von den ehemaligen Klostergebäuden aus zugänglich war.

Der Maßwerkbogen davor entstand 1496. Die Arkadenschranke vor der Kapelle stammt von Carlo Pallago. 1582 formte der Florentiner auch die Terrakottastatuen von Christus und den Aposteln.

Malereien an den Wänden von 1680-90 zeigen Szenen aus dem Leben des Bischofs.

Marmorgrabmal des hl. Simpert von 1714. Seine Reliquien wurden 1492 hierher überführt. Das Grabmal wird dem Künstlerkreis um den Füssener Bildhauer Johann Jakob Herkommer (1648-1717) zugeschrieben. Hinter der liegenden Figur sieht man Hilfesuchende und die Erweckung eines toten Kindes, Schlüsselszenen aus dem Leben des Heiligen.Krypta: von der Vierung gelangt man in die Krypta, wo unter den beiden Seitenaltären die Grabstätten der Kirchenpatrone sind.

Grabkapelle des heiligen Ulrich. Holzvertäfelung im Stil des Rokoko, 1762-65. Sarkophag mit liegender Figur des Bischofs, aus weißem Marmor, von dem Bildhauer Placidus Verhelst (1727-78).

Gegenüber in einem runden Kuppelraum, die Grabkammer der heiligen Afra, deren Gebeine in einem spätrömischen Steinsarkophag ruhen. -

Der Ulrichsplatz wurde vor 1806 als Getreidemarkt genutzt. Er befindet sich am südlichen Ende der Maximilianstraße. Ab der Zugehörigkeit zum Königreich Bayern, hieß er Maximiliansplatz. Alte Gebäude wurden abgerissen, der Platz dadurch vergrößert. In der Folge diente er auch als Paradeplatz. Theodor Heuss benannte ihn, anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Schlacht auf dem Lechfeld, wieder in Ulrichsplatz um. Der Legende nach hat die Stadt dem Heiligen Ulrich den Sieg über die Ungarn 955 auf dem Lechfeld zu verdanken.

-

Prächtiges ehemaliges Bürgerhaus, Ulrichsplatz 12 aus der 2. Hälfte des 16.

Jahrhunderts. Neubarocke Fassade mit schönen Fenstergittern.

Rechts daneben das ehemalige Wohnhaus des Klavier- und Orgelbauers Johann Andreas Stein (1728-92). Er war ein langjähriger Freund der Familie Mozart. -

Durch die Kirchgasse nähern wir uns dem Ensemble der evangelischen Kirche St. Ulrich und der katholischen Basilika St. Ulrich und Afra, deren Chor wir hier sehen können.

-

Spitalgasse mit dem ehemaligen Heilig-Geist-Spital. Von Stadtbaumeister Elias Holl wurde die heute noch erhaltene Vierflügelanlage im Renaissancestil 1623-31 geschaffen. Neben einer Tagespflege und Wohnungen für Senioren, befindet sich hier auch die berühmte Augsburger Puppenkiste.

-

Rotes Tor mit Resten der Stadtmauer im Süden der Altstadt. Erste urkundliche Erwähnung 1223, aber es gab wohl schon 1187 hier ein Tor. Dieses südliche Stadttor, war der Durchlass zur Via Claudia in Richtung Tirol und Italien. Das originale Tor brannte bereits im Mittelalter ab, wurde 1371 neu gebaut und später weiter ausgebaut und erhöht. Es blieb bei der Niederlegung der Stadtmauer im 19. Jh. erhalten. Der weiße 8-eckige Turm ist ein alter Wasserturm.

-

Freilichttheater, in einer ehemaligen, 1545 errichteten Bastion, die 1604 durch Elias Holl umgestaltet wurde. Sie liegt im Süden der Altstadt, am Fuße des Roten Tores.

-

Universitätsviertel ganz im Süden der Stadt. See mit japanischem Torii.

-

Fest des Integrationsbeirates auf dem Rathausplatz.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.