Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern. Bedingt durch das Alter der ehemaligen Dias sind Verfärbungen vorhanden.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Nürnberg 03. – 07.Oktober 1984

Die Stadt Dürers und der Meistersinger hat etwa ½ Millionen Einwohner. Sie ist nach München die zweitgrößte Stadt Bayerns.

1050 erstmals urkundlich erwähnt. Der Name bedeutet „Felsberg“. Vor allem während der Zeit der Staufer wurde die Stadt als Kaiserpfalz und starker Stützpunkt ausgebaut. Die Stadt wurde auf die andere Seite der Pegnitz ausgeweitet. Im Freiheitsbrief von 1219 erhielt Nürnberg vom Kaiser Friedrich II. Zoll- und Steuerprivilegien. Dabei wurden erste Spuren einer inneren Selbstverwaltung sichtbar. Während des Niedergangs der Staufer um 1250 wurde dies zu einer Selbstständigkeit, die in dem Status der „freien Reichsstadt“ mündete. Der regierende Rat setzte sich aus Mitgliedern begüterter Adels- und Kaufmannsfamilien zusammen, die sich 1521 zum Patriziat vereinigten. Den zahlreichen Handwerkern blieb hingegen die Mitbestimmung verwehrt. Trotzdem führte Nürnberg stets eine betont Kaisertreue Politik. Es wurde daher zu einem bevorzugten Ort für Reichs- und Fürstentage, zur „Stadt des Reichs“ schlechthin. 1424 vertraute Kaiser Sigismund die Reichskleinodien „auf ewige Zeiten“ zur Aufbewahrung an. Vor allem zwischen 1500 – 1530 erreichten die kulturellen Leistungen europäischen Rang: Albrecht Dürer, Veit Stoß, Adam Kraft, Peter Vischer, Hans Sachs und Willibald Pirckheimer gehörten einer einzigen Generation an. Der entschlossene Übergang zur Reformation 1525 verkomplizierte die politische Lage. Man geriet zwischen die Mühlsteine der Macht. Letztendlich mussten die Bürger 1632 für ihr Eintreten für Gustav Adolf teuer bezahlen mit Hunger, Seuchen und Tod. Im Barock gab es noch einmal eine kurze Blüte mit der Gründung von Universität und Kunstakademie, aber 1806 beendete Napoleon ihre Souveränität und schlug die Stadt dem Staat Bayern zu. Nürnberg stieg trotzdem in die Spitzengruppe der deutschen Industriestädte vor (1. Eisenbahn 1835, Pioniere wie MAN, Schuckert oder Faber). In der Romantik begeisterte man sich für das mittelalterliche Stadtbild, 1852 entstand das Germanische Nationalmuseum, durch Richard Wagners „Meistersinger“ wurde die Stadt zum nationalen Symbol. Dies wurde ab 1933 der Grund für die Nationalsozialisten hier ihre Reichsparteitage abzuhalten. Die Kriegsverbrecherprozesse fanden symbolträchtig hier statt, nachdem die Altstadt zuvor durch den Krieg fast gänzlich zerstört wurde.

-

Die Stadtmauer um Nürnbergs Altstadt ist 5 km lang und hat 80 Türme. Sie ist im 14./15. Jahrhundert entstanden. Wir beginnen im Südwesten der Stadt mit dem Rundgang entlang der Stadtmauer, beim Spittlertorturm mit Zwinger. Er gehört zu den mächtigsten im Befestigungsgürtel. Er wurde 1557 vom viereckigen Turm zum Rundturm verstärkt. Er ist nach dem Elisabethspital des Deutschen Ordens benannt, welches sich in seiner Nähe befand. Im 2. Weltkrieg wurde der Turm nach Umbauten als Hochbunker benutzt.

-

Altstadtgasse

-

Blick über Nürnberg auf sein Wahrzeichen, die Burg.

Blick von der Mauer am Neutor auf die Burg und das Pilatushaus.

Fachwerkhaus bei der Burg -

Burg: Die Nürnberger Burg ist das Wahrzeichen der Stadt. Im Mittelalter war sie einer der bedeutendsten Kaiserpfalzen des Heiligen Römischen Reichs. Sie bestand eigentlich aus 3 Teilen. Der älteste Teil, die 1050 erstmals erwähnte, und ab 1192 von den Hohenzollern verwaltete Burggrafenburg, ein Lehen der damals staufischen Kaiser, existiert bis auf den fünfeckigen Turm nicht mehr. Die Hohenzollern verselbständigten sich und so wurde der Turm „Luginsland“ und die heute noch stehende Kaiserburg gebaut, um den rebellischen Lehnsherren unter Kontrolle zu halten. Ab 1415 konzentrierten sich die Hohenzollern auf die neu gewonnene Mark Brandenburg.

Der Bau der Kaiserburg wurde 1140 begonnen, unter Friedrich II. Barbarossa die Hauptteile errichtet und 1487 und 1560 erweitert. Zahlreiche Reichstage fanden hier statt und alle deutschen Kaiser von 1050 (Heinrich III.) bis 1571 (Maximilian II.) weilten hier.

Sinwellturm oder Vestnerturm, der seinen Namen (sinwell = mittelhochdeutsch für rund) der Tatsache verdankt, dass er Nürnbergs einziger mittelalterlicher Rundturm ist. Er war ursprünglich der Bergfried der Kaiserburg und steht auf gewachsenem Felsen. Sein Zugang lag mittels hölzernen Laufstege etwa auf halber Höhe. Er steht an der Grenze zwischen der älteren Burggrafenburg und der Kaiserburg.

Inneres Burgtor aus der Spätrenaissance mit dem oben liegenden, im 18. Jahrhundert erbauten „Architektenstübchen“. An dieser Stelle befand sich in der Spätgotik die Kanzlerwohnung.

Das innere Burgtor vom inneren Burghof aus gesehen. Rechts schließt sich der Palas an das Tor an, links das Kastellanhaus.

Burgkapelle oder Kaiserkapelle, die vor 1183 entstanden ist. Sie ist das bedeutendste Baudenkmal auf der Burg. Es ist eine Doppelkapelle, in deren unteren Teil die niedere Gefolgschaft und im hier zu sehenden oberen Teil, der Hofstaat des Kaisers am Gottesdienst teilnahm. Eine zusätzlich, diesem Typus von Kirche widersprechende Kaiserempore, hat direkten Zugang zu den kaiserlichen Wohngemächern. In der Unterkapelle wurden später die Reichsinsignien aufbewahrt. Ober- und Unterkapelle sind nur durch eine Öffnung im Gewölbe verbunden. Links erkennbar eine Strahlenkranzmadonna von 1500. Hinten ein Kruzifix von Veit Stoß, 1500. Die Säulen des spätmittelalterlichen Raumes sind hier wesentlich schlanker als in der Unterkapelle. Der ausdrucksstarke Christuskopf über dem Bogen gilt als eine der bedeutendsten Schöpfungen der ostfränkischen Plastik.

2 Tafeln eines fränkischen Altars um 1490 mit Pfingsfest und Tod Mariae.

2 Tafeln eines Nürnberger Altars aus dem späten 15. Jahrhundert. Links der heilige Marten, rechts Kaiser Heinrich der Heilige.

Von der Oberkapelle kann man direkt in den Rittersaal gelangen, ein 2-schiffiger, typischer mittelalterlicher Profanbau. Das Deckengebälk ist aus Eiche. Früher befand sich hier der Ausgang zu den berühmten hängenden Gärten von Friedrich III., denn Nürnbergs Burg wurde zum Zentrum einer staufisch-ritterlichen Kultur.

Über dem Rittersaal liegt der Kaisersaal mit direktem Zugang zur Kaiserempore in der Kapelle. Er diente als Fest- und Speisesaal. Beim Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg wurde der Saal nach Westen um etwa ein Drittel verlängert. Man erkennt das an dem Knick in der Decke.

2 Gemälde mit Kaiserin Margarete Therese, Gemahlin von Kaiser Leopold I.. Sie wurde vor allem berühmt, durch die Gemälde, die Velasquez von ihr als spanischer Infantin malte.

Empfangszimmer des Kaisers. Das Zimmer ist blau-rot-gold ausgeschmückt. Die Wappendecke wurde in veränderter Form nach dem Krieg wieder hergestellt, denn fast der ganze Palas wurde im 2. Weltkrieg zerstört.

Der doppelköpfige Habsburger Reichsadler herrscht vor. Außerdem zeigt sie die Wappen des österreichisch-spanischen Weltreichs Kaiser Karls V.

Nürnberger Fassadenschrank, 1. Hälfte 17. Jahrhundert.

Wohnzimmer des Kaisers. Die Adlerdecke stammt noch aus der Zeit Friedrich III. Sie ist heraldisch verkehrt (gelber Adler auf schwarzem Grund). Die grün in grün gehaltene Renaissancevertäfelung schuf wahrscheinlich der Dürerschüler Hans Springinklee (ca. 1490/95-1540) 1520. An der Westwand Reste von Fresken mit der Abdankung Karls V.

Fassadenschrank Nürnberg, 1571. er zeigt die 4 Evangelisten.

Detail

Blick von der Burg auf das in der Mitte liegende Dürerhaus. Rechts der Tiergärtnertorturm, hinten Neutorturm.

Zugang zum „Tiefen Brunnen“. In Zeiten der Belagerung war er die einzige Wasserquelle der Burg. 50 m tief.

Restaurant im Freien mit Blick auf die Burg.

Kleiner Laden an der Stadtmauer. -

Albrecht-Dürerhaus: das ca. 1420 errichtete Wohnhaus, diente Albrecht Dürer von 1509 bis zu seinem Tod 1528 als Wohn- und Arbeitsstätte. Auch seine Frau Agnes und seine Mutter Barbara lebten hier. Auch Lehrlinge und Hausangestellte waren hier untergebracht. Seit 1949 dient es als Dürer-Museum. Die Wohnräume sind allerdings nicht mehr original eingerichtet, da das Haus im Krieg zerstört war. Auffällig ist die Dachform, Halbwalm mit Holzlaube darunter.

Küche mit Geräten aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Wanderer-Zimmer, ein typischer Wohnraum der Dürer-Zeit, benannt nach dem Nürnberger Kunstschulprofessor Friedrich Wilhelm Wanderer (1840-1910), der die Möbel dieser Etage entwarf.

Wertvollstes Stück ist dieser spätgotische Wandschrank. An der Wand eine Kopie von Dürers Selbstbildnis im Alter von 28 Jahren. -

Blick auf das Tiergärtnertor. Es liegt südlich der Burg und neben dem Albrecht-Dürerhaus. Der Name stammt vom ehemaligen Wildgehege des Burggrafen, welches sich im Stadtgraben befand. Ursprünglich aus dem späten 13. Jahrhundert.

-

Das gotische Sebaldus-Chörlein (Nürnberger Bezeichnung für Erker) an der Schmalseite des um 1361/79 entstandenen Pfarrhofes der Sebalduskirche. Das Chörlein ist eine Kopie von 1898/1902. Das Original befindet sich im Germanischen Nationalmuseum.

-

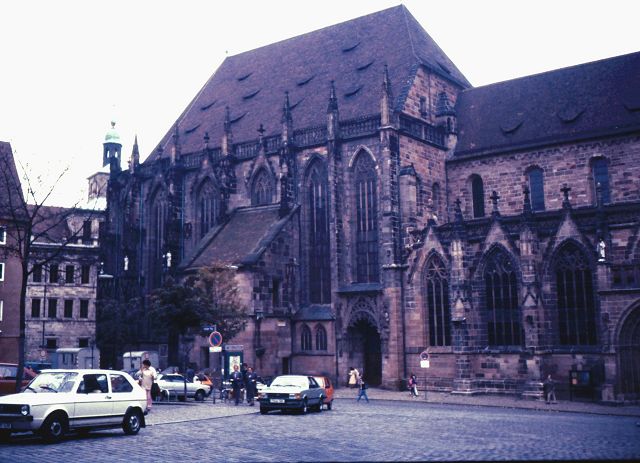

Sebalduskirche oder St. Sebald: auf der Ansicht von Norden sieht man recht gut, das romanische Mittelschiff, erbaut 1225/30-1273. Diese älteste Pfarrkirche Nürnberg wurde zunächst als zisterziensisch-romanische doppelchörige Pfeilerbasilika erbaut. Die gotischen Seitenschiffe stammen von 1309. Der hochgotische Hallenchor, geweiht 1379, macht über die Hälfte der heutigen Anlage aus. Ihre räumliche Nähe zum alten Rathaus deutet auf ihre Bedeutung als „Ratskirche“. In ihr ist der Schutzpatron der Stadt, der ehemalige Einsiedler, der heilige Sebald begraben. Seit 1525 evangelisch-lutherisch.

Kreuzigung (1370/80) außen an einem Pfeiler des Ostchores.

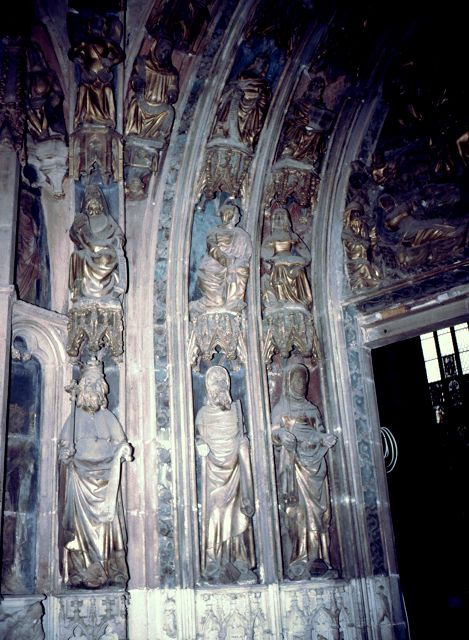

Brautportal (1309-25), am nördlichen Ende des alten Querhauses. Die 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen stehen im Gewände. Erst 1360 beim Anbau des neuen Ostchores entstand der gotische Maßwerkvorhang. Noch heute betreten Brautpaare die Kirche durch dieses Portal. Die Figur der Madonna mit Kind links und des heiligen Sebald als Pilger mit seiner Kirche auf dem Arm, zieren seit 1440 das Portal.

Marienportal an der Nordseite, um 1320. Im Tympanon Tod und Krönung Mariens.

Inneres:

Hinter dem Marienportal, rechts an einem Pfeiler eine Marienkrönung nach Albrecht Dürer, entstanden um 1525.

Westchor mit Taufbecken und Petrusaltar vom Ende des 15. Jahrhunderts.

Taufbecken von 1430 mit Heizmöglichkeit, eines der ältesten Stücke der Nürnberger Gießkunst. Es stammt aus der Werkstatt von Hermann Vischer dem Älteren (gest. 1488), dem Vater von Peter Vischer dem Älteren (ca. 1455-1529), dem Künstler des berühmten Sebaldusgrabes. In den Bögen Reliefs von Christus und Heiligen.

Blick durch das Mittelschiff in den hochgotischen östlichen Chor.

An einem Pfeiler die Kreuztragung von Adam Kraft (ca. 1455/60-1509) von 1506.

Nahe am Ostchor die Strahlenkranzmadonna aus Birnbaumholz von 1438.

Madonna ca. 1380 aus Stein gemeißelt, das Jesuskind auf ihrem Arm wurde wohl 1500 aus Holz ergänzt. Die deutlich gekreuzten Beine weisen auf den Tod Jesu am Kreuz hin. In einer Hand trägt es einen Granatapfel, die verbotene Frucht aus dem Paradies.

Da Behaimsche Fenster von 1379/80 im Ostchor. Es zeigt unter anderem die Verkündigung, bei der Gottvater durch ein goldenes Rohr seinen Geist zu Maria sendet. Oben die Geburt Christi.

Mitten im Ostchor steht das berühmte Sebaldusgrab von Peter Vischer (ca. 1455-1529), entstanden von 1508 – 1519. Der Heilige Sebald (gest. 1070), ein Bamberger Kanoniker und Einsiedler. Die Hauptkirche der Stadt entstand über seinem Grab, seine Gebeine nimmt ein silberbeschlagener Schrein von 1397 auf. Vischer plante, als er kurz vor 1500 den Auftrag bekam, einen gotischen Turm bis fast zur Höhe des Gewölbes. Die beginnende Renaissance bremste den gotischen Höhenflug, so dass die schlanken Säulen abrupt enden. Zahlreiche, auch weltliche Figuren und Tiere zieren den bedeutendsten Erzguss der Renaissance. An den Säulen die 12 Apostel.

Selbstbildnis Peter Vischers.

Über den Hauptaltar die Kreuzigungsgruppe von Veit Stoß (ca. 1447-1533), dem neben Riemenschneider bedeutendsten gotischen deutschen Bildhauer. Kruzifix von 1520, Maria und Johannes von 1506/07.

Detail, Christuskopf

Unter dem Narkgrafenfenster in den Farben schwarz-weiß, der Hohenzollern, das „Volckamersche Triptychon“ von Veit Stoß, ausnahmsweise in Stein gehauen. Links das Abendmahl, Gethsemane und rechts Gefangennahme.

Eingerahmt wird dieses Triptychon von Christus auf der einen Seite und

Maria auf der anderen Seite.

Sakramentshäuschen von 1370/80. Unten das Begräbnis von Christus, links und rechts Petrus und Sebald, darüber Maria, Johannes und Propheten.

Apostel Andreas von Veit Stoß aus unbemaltem Lindenholz. Sie steht an der nördlichen Ostchorwand und entstand wahrscheinlich um 1506, kurz nach seiner Entlassung aus der Haft als Urkundenfälscher.

Mittleres Holztafelgemälde vom Tucher-Epitaph von Hans Süß oder Hans von Culmbach (um 1480-1522), einem Schüler und Assistenten von Albrecht Dürer. Das Gedächtnisbild für den Probst Lorenz Tucher von 1513. Der Entwurf stammt von Albrecht Dürer selbst. Maria mit dem Jesuskind thront inmitten einer weiten Landschaft. Links neben ihr mit dem Attribut des Rades, die heilige Katharina und rechts die heilige Barbara mit Kelch und Hostie. Vorne musizieren Engel, ganz im Stil der italienischen Renaissance.

Statue der heiligen Katharina von ca. 1310. Ursprünglich gehörte sie zum Südportal der Kirche.

Halleraltar von 1440 der Nürnberger Patrizierfamilie Haller von Hallerstein. Kreuzigung mit links der heiligen Barbara, rechts der heiligen Katharina. -

Schöner Brunnen, Detail. Er steht auf dem Hauptmarkt, jenem für eine mittelalterliche Stadt recht großen Platz, auf dem anfangs sogar Turniere stattfanden. Er ist kurz nach dem Neubau der Frauenkirche entstanden, also ca. 1389-96. Inzwischen wurde er mehrfach restauriert und 1899-1903 in hartem Muschelkalk nachgebildet. Aus einem 8-eckigen Wasserbecken erhebt sich eine 19 m hohe, ehemals Sandsteinpyramide, auf deren verschiedenen Etagen 40 Figuren in hierarchischer Stufung, vom Profanen zum Himmlischen die Weltordnung versinnbildlichen. Unten am Brunnenrand die Evangelisten und Kirchenväter, in der 1. Etage die 7 Kurfürsten und je 3 antike, jüdische und christliche Feldherren oder Staatsmänner.

Hier der Evangelist Johannes mit dem Adler. -

Frauenkirche: 1352-61 erbaut. Sie beherrscht die Ostseite des Marktes. Sie entstand auf dem Platz der, beim Pestpogrom 1349 zerstörten Synagoge. . Ehemals befand sich hier ein großes jüdisches Ghetto, dass im 14. Jahrhundert zerstört wurde. Der Markt mit Brunnen und Kirche wurde Mitte des 14. Jahrhunderts nach kaiserlichen Plänen angelegt. Die Frauenkirche erbaut als eine Art Hofkapelle Kaiser Karls IV. Auf dem Balkon zeigte der Kaiser bei seinen Besuchen die Reichskleinodien. Berühmt die Kunstuhr (1506 eingebaut), die jeden Tag mittags um 12 Uhr das „Männleinlaufen“ zeigt., indem an die Verkündigung der „Goldenen Bulle“ 1356 durch Kaiser Karl IV. in Nürnberg erinnert werden soll. Die Kirche bildete damals den Abschluss des Zusammenwachsens der beiden ursprünglich getrennten Stadthälften um St. Sebald und St. Lorenz. Architekt ist der Schwabe Peter Parler oder Peter von Gemünd (ca. 1330/33-1399), dem Prager Dombaumeister. Die anfangs evangelisch Kirche, ist die erste Hallenkirche Frankens. 1816 wurde sie, nach der Übergabe Nürnbergs an Bayern, katholisch.

An der Balustrade erkennt man Reichs- und Kurfürstenwappen. Zentrales ikonographisches Thema der repräsentativen Westfassade ist die Marienverehrung.

Maria thront in der Mitte des Doppelportals, umgeben von Heiligen, Propheten und Adam und Eva im Gewände.

Unter dem Balkon befindet sich eine Vorhalle. Der Zugang zum Kircheninneren ist reich verziert. Links Zacharias und Elisabeth.Im Tympanon die Geburt Christi, Anbetung der Könige und Darstellung im Tempel. In den Bogenläufen Propheten und Sibyllen. Die Figuren stammen aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts, wurden allerdings um 1880 vergoldet – neugotisch.

Inneres:

Peringsdorffer Epitaph: 1498 von Adam Kraft (ca. 1455/60-1509) mit einer Schutzmantelmadonna an der Nordwand des Langhauses.

Tucheraltar: der berühmte Altar eines unbekannten Künstlers von 1440/50, ist ein Höhepunkt der Malerei dieser Zeit. Dieser Maler ist wohl die bedeutendste Künstlerpersönlichkeit in Nürnberg vor Dürer. Geschaffen wurde der Altar ursprünglich für die Augustinerklosterkirche St. Veit. Der Name Tucheraltar hat seinen Ursprung in der 1615 von der Kaufmannsfamilie Tucher finanzierte Restaurierung des Altars. Seit 1816 steht er in der Frauenkirche. Dargestellt ist die Kreuzigung, Verkündigung und Auferstehung.

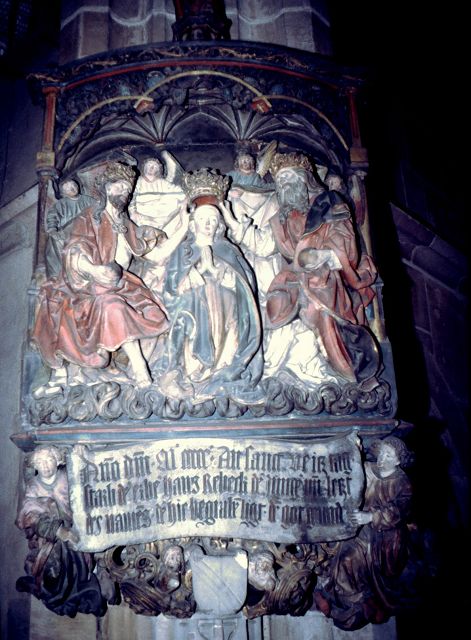

Das Rebecksche Epitaph von 1500 von Adam Kraft (ca. 1455/60-1509), mit der Darstellung der Marienkrönung. -

Frauentorturm: Das Frauentor mit Turm ist das Haupttor im Südosten der Stadt, liegt also jenseits der die Stadt teilenden Fluss Pegnitz. Er wurde nach dem dahinter liegenden Klarissenkloster St. Klara benannt. 1558 wurde der damalige Torturm von Jörg Unger zu einem runden Turm umgebaut und das daneben liegende Tor angelegt. Im Waffenhof des Tores wurde ein Handwerkerhof eingerichtet.

-

Nassauer Haus oder Schlüsselfeldersche Stiftungshaus: bei dem aus Sandstein, im romanischen Stil erbauten Haus, handelt es sich um den letzten in Nürnberg existierenden mittelalterlichen Wohnturm. Der unterste Teil stammt noch aus der Zeit um 1200. Nach einigen Umbauten in der Zeit 1421-37 weist er einige gotische Stilelemente auf. Er steht gegenüber der Lorenzkirche, also im jenseits der Pegnitz liegenden Stadtviertel. Der erst seit dem 19. Jahrhundert übliche Name „Nassauer Haus“ stammt vom irrtümlichen Bezug zum deutschen König Adolf von Nassau (gest. 1298). Oben zwischen den Ecktürmchen ein Wappenfries. Auf dem Platz der Tugendbrunnen.

Detail vom Tugendbrunnen: Zwischen 1584-89 schuf der Erzgießer Benedikt Wurzelbauer (1548-1620) in Bronzegusstechnik diesen Brunnen auf dem Lorenzer Platz. Über einem Becken erhebt sich eine Säule mit verschiedenen Figuren in mehreren Etagen. Ganz oben die Gerechtigkeit, dann mehrere Putten mit Wappenschildern und Trompeten, darunter die sechs Kardinaltugenden. Glaube mit Kreuz, Liebe Mutter mit Kindern, Hoffnung mit dem Anker, Mut mit Löwe, Mäßigkeit mit Trinkschale und Geduld mit einem Lamm. Ganz dem Zeitgeschmack der Renaissance entsprechend, spritzt den Tugenden das Wasser aus den Brüsten. -

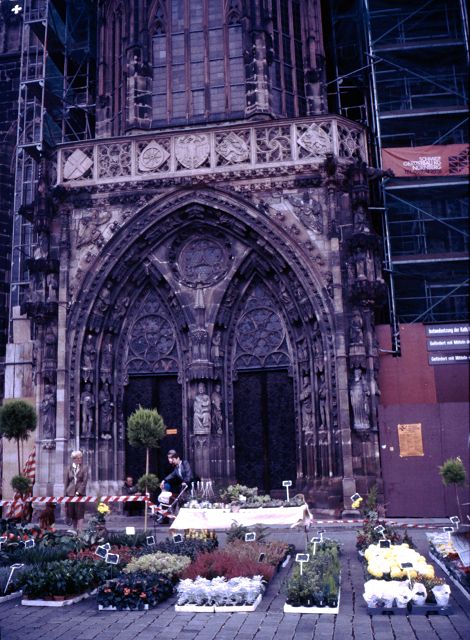

Lorenzkirche: 3-schiffige Basilika, Baubeginn ca. 1270. Die hochgotische Westfassade entstand um 1353 mit einer 10 m hohen Rosette. Die Fassade zeugt von einer böhmischen, von Peter Parler (ca. 1330/33-1399) beeinflussten Bauhütte. Vorbild war stets die ältere Sebalduskirche. Als 1425 Sebald heilig gesprochen wurde, wollte St. Lorenz an Attraktivität nicht nachstehen und schuf einen Reliquienschrein für die Gebeine des Heiligen Deocar (gest. vor 826), dem Hofkaplan und Beichtvater Karls des Großen. Dieses Ereignis bildete den Ausgangspunkt für den Bau eines spätgotischen Hallenchors (1439-77).

Hauptportal: es ist wie eine „biblia pauperum“, eine Bilderbibel für die Analphabeten gestaltet. Über der Madonna die Kindheit Jesu, darüber in dem waagerechten Fries die Passion, ganz oben das Jüngste Gericht.

Im Gewände links und rechts Adam und Eva und die beiden Kirchenpatrone Laurentius mit dem Rost und Stephanus.

Inneres: Im Inneren wurden am Ende des 14. Jahrhunderts Ausbauten erforderlich. Immer mehr Patrizierfamilien zogen in die südlich der Pegnitz liegende Neustadt um die Lorenzkirche und benötigten eigene Kapellen. So rückte man die Langhauswände nach außen und versah sie mit größeren Fenstern, so dass der Raum großzügiger und heller wirkte.

Anbetungsmadonna um 1285. Einer der ältesten Monumentalplastiken Nürnbergs.

Kanzel: neugotisch von 1839

Erzengel Michael, um 1480. Wahrscheinlich ein Frühwerk von Veit Stoß.

Nikolausaltar, um 1505/10. Er steht am Übergang zum gotischen Hallenchor. Die Flügelgemälde stammen von Hans Süss bzw. Hans von Kulmbach (ca. 1480-1522), einem Schüler von Albrecht Dürer.

Genau gegenüber der Katharinenaltar von Michael Wolgemut (1434-1519) von 1485/90. Er wurde vom Stadtrichter Memminger gestiftet.

Hallenchor mit Sterngewölbe, dem Sakramentshäuschen, dem berühmten Engelsgruß und dem Triumphbogenkreuz vom Ende des 14. Jahrhunderts.

Chorschwellenpfeiler mit dem Gemälde vom Epitaph von Hans Meyer (gest. 1473) und seiner Frau Kunigunde (gest. 1450) von Michael Wolgemut (1434-1519) ca. von 1473.

Chor mit Sakramentshäuschen, Engelsgruß und dem Marienleuchter. Leuchter (1517/18 von Jakob Pulmann) und Engelsgruß wurden von der Familie Tucher gestiftet.

Engelsgruß von 1517/18. Zu einem Preis von 426 Gulden, wurde das aus Holz geschnitzte Kunstwerk von Veit Stoß geschaffen, beauftragt von von Anton II. Tucher (1458-1524). Es stellt die Verkündigung in überlebensgroßen Figuren dar. Umrundet wird diese Szene von einem 3,7 m hohen Rosenkranz, meist musizierenden Engeln und 7 Medaillons mit den 7 Freuden Marias. Ganz oben Gott-Vater, unten die Schlange aus dem Paradies, als Symbol für das überwundene Böse. Als Nürnberg durch Napoleon an Bayern fiel (1806), wurde der Engelsgruß auf die Kaiserburg verbracht um der königlich-bayerischen Sammlung einverleibt zu werden. Die Romantik führte dazu, dass man ihn später wieder in der Lorenzkirche aufhängen wollte, allerdings fiel er herunter und zerbrach. Erst 1825 konnte mit der Restaurierung begonnen werden.

Detail des Kruzifix von Veit Stoß, Christuskopf

Detail des Sakramentshäuschens von Adam Kraft (ca. 1455/60-1509). Insgesamt ist es 18 m hoch, an eine Säule angelehnt und besteht aus Kalkstein, 1493/95. Mit fast 100 Figuren stellt es die Leidensgeschichte Christi dar. Es wurde von der Familie Imhoff gestiftet. Adam Kraft arbeitete mit 3 Gesellen 2,5 Jahre für 770 Gulden. Ganz unten ein Selbstbildnis des Adam Kraft.

Deocarus-Altar: ein anonymes Werk aus dem Jahr 1437. Er steht im Chorumgang und ist eine Stiftung von Andreas und Margarethe Volckamer.. Er barg früher den Silberschrein mit den Reliquien des heiligen Deocarus, die 1317 von Kaiser Ludwig dem Bayern der Kirche geschenkt wurden. Auf einer gemalten, aufklappbaren Predella, steht ein Flügelretabel, in dessen Mitte auf 2 Etagen mehrere geschnitzte Figuren stehen. Die Seitenflügel sind mit Szenen aus dem Leben Jesu bemalt. Es ist der älteste noch erhaltene Altar in St. Lorenz. -

Heilig-Geist-Spital: Es überspannt den nördlichen Pegnitzarm. Es war nie Krankenhaus, sondern ein Heim für alte und alleinstehende Bürger im 14. und 15. Jahrhundert.

Kreuzigungshof mit einem Kreuz von Adam Kraft (ca. 1455/60-1509), entstanden um 1507. Der Hof befindet sich über dem Fluss. -

Puppenstube aus dem Spielzeugmuseum

-

Weinstadel und der 1320-25 errichtete Wasserturm an der Pegnitz. Das Weinstadel ist ein mittelalterliches Gebäude, dessen Name sich ableitet aus der Verwendung ab 1571 als Weinlager in der Reichsstadt.

-

Historische Küche im Stadtmuseum im Fembohaus.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.