Ausführlicher Reisebericht mit allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Mallorca 17.10.-26.10.2022

-

Mallorca:

Mallorca ist die größte Insel der Balearen und gehört zu Spanien. Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. Auf Mallorca befindet sich die Hauptstadt der Belearischen Inseln – Palma. Die Insel hat über 900.000 Einwohner und ist einschließlich einiger kleiner vorgelagerter Inseln ca. 3.600 qkm groß. Zwei Gebirgszüge rahmen die Insel ein. Im Osten die Serres de Llevant und im Nordwesten die bekanntere und über weite Strecken nicht besiedelte Sierra de Tramuntana. Hier befinden sich 11 Berge, die über 1000 m hoch sind. Flüsse und natürliche Seen besitzt Mallorca nicht

Je nachdem welche Quellen man benutzt, gibt es seit ca. 6500-4000 v. Chr. auf Mallorca menschliche Siedlungen. 654 gründeten die Karthager auf Ibiza eine Handelsniederlassung. Dadurch nahm auf Mallorca ab 500 v. Chr. der Einfluss anderer mediterraner Kulturen zu. Lange Zeit waren die Mallorquiner Zwischenhändler für Eisen, aber die Phönizier hatten durch ihre größeren Schiffe bessere Bedingungen und verlegten den Handel nach Karthago. Die Einwohner Mallorcas wurden zu Piraten oder Steinschleuderern in den Heeren des Römischen Reichs. Die Krieger waren wegen ihrer Kampftechnik so bekannt, dass sich der Name „Balearen“, abgeleitet vom griechischen Wort „ballein“ – werfen, für Steinschleuderer bis heute für die Inselgruppe erhalten hat.

Nach Beendigung der Punischen Kriege, gab es ab 12 v. Chr. bereits erste römische Siedler. Diese gründeten die Stadt Palmaria Palmensis, das heutige Palma im Süden der Insel. Auch andere Städte wurden von den Römern auf der Insel gegründet. Insgesamt sollen sich nach der Eroberung Mallorcas etwa 3000 Neusiedler, meist aus der römischen Provinz Hispania auf die Insel niedergelassen haben. Mit ihnen gelangten nicht nur römische Sitten nach Mallorca, sondern auch der Anbau von Wein, Weizen und Olivenbäumen. Der Handel mit diesen Produkten spielte bald eine wichtige Rolle.

Durch Vermischung der Römer mit der iberischen Urbevölkerung und Einführung der lateinischen Sprache, wurde Mallorca im Laufe der nächsten hundert Jahre romanisiert. Zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert wurde auf der Insel das Christentum eingeführt, ebenfalls vom spanischen Festland kommend. Die Übernahme der Sprache zeigt den nachhaltigste Einfluss der Herrschaftszeit Roms, der bis heute in Form der katalanischen Sprache nachwirkt. Selbst der Inselname ist abgeleitet von der römischen Bezeichnung „Insula Maior“ oder „Malorica“ ab. Unter der 588 Jahre währenden römischen Herrschaft erlebte Mallorca eine erste Blütezeit.

Nach der Reichsteilung im Jahre 395 gehörte Mallorca mit den Balearen zum Weströmischen Reich, welches unter dem Druck der Völkerwanderung langsam zerfiel. Schon 426 plünderten und zerstörten die Vandalen das mallorquinische Pollentia. Mallorca kam ab 465 an das nun von Karthago aus regierte Vandalenreich. Von 902-1229 war Mallorca Teil des muslimischen Machtbereichs der Mauren und Araber. Mit ihnen gelangten von Eseln oder Maultieren betriebene Schöpfräder oder Ziehbrunnen sowie der Anbau von Datteln und Zitronen auf die Insel. Aus der Araberzeit ist die Errichtung von Trockenmauern zum Bau von Terrassen überliefert, die sich teilweise bis heute erhalten haben. Auch Bewässerungsgräben und Brunnen, die bis heute von der Landwirtschaft benutzt werden, stammen aus dieser Zeit. Es sind noch heute Ortsnamen erhalten, die auf arabischen oder Berber-Ursprung hinweisen. Viele der architektonischen Hinterlassenschaften, wie Moscheen und Bäder, gingen hingegen mit der christlichen Wiedereroberung zunichte.

1229 nahm König Jaume I. (in der Folge Jakob I.) von Aragon und Katalonien (1208-1278) Mallorca ein und gründete das Königreich Mallorca. In den Gebirgsregionen erwehrten sich die Mauren noch bis 1232 der Eindringlinge, bevor sie flohen oder sich mit den neuen Herren arrangierten.

Unter den Katholischen Königen war Mallorca selbständiger Teil der Krone Aragóns und später Spaniens. Seine innere Autonomie konnte es bis Anfang des 18. Jahrhunderts bewahren.

-

Peguera: Peguera ist ein Touristenort im Südwesten der Insel. Er gilt als die deutsch Hochburg. Wegen fehlender anderer Erwerbsmöglichkeiten hat der Tourismus seit Jahrzehnten eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung für den Ort. Zwischen den beiden Kreisverkehren entlang der Carrer de la Savina Richtung Camp de Mar findet saisonübergreifend jeden Dienstag ein Wochenmarkt statt, mit regionalen Produkten wie Obst und Gemüse sowie Textilien.

Ein Spinnenläufer (Scutigera coleoptrata), eine Unterart der Tausendfüßer.

Blick von oben auf die Marktstände am Bulevar de Peguera.

Ein Laden mit chinesischen Produkten.

Marktstand mit dem typischen mallorquinischen Schinken der schwarzen Schweine. -

Palma de Mallorca:

Sitz der Regierung der autonomen Gemeinschaft der Balearen, Bischofssitz und Sitz einer Universität. Hier befindet sich der größte Hafen und der Flughafen der Insel. Die Stadt hat ca. 500.000 Einwohner. 123 v. Chr. von den Römern gegründet.

Nachdem das Weströmische Reich im 4. Jahrhundert untergegangen war, setzte der Niedergang der Stadt ein. Vandalen waren hier und die Byzantiner versuchten der Stadt wieder Bedeutung zu verleihen. 903 eroberten die Araber bzw. Mauren die Insel und bauten in Palma eine arabisch-islamische Kultur auf. 1229 wurden sie durch die christlichen Aragonier vertrieben. Das Königreich Mallorca wurde 1276 gegründet mit Jakob I. als ersten König. Nach dem Aussterben der Herrscherlinine fiel die Insel wieder zurück an das Haus Aragon.

Die Aragonier bauten die Stadt aus, unter anderem durch die Errichtung der Kathedrale La Seu und der Stadtbefestigung. In ihrer Blütezeit im 16. Jahrhundert zählte die Stadt 40.000 Einwohner. Gemeinsam mit Aragon kam Mallorca später zu Spanien, zu dem es bis heute gehört. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es einen erneuten Aufschwung, wie man an vielen Gebäuden im Stil des Modernisme erkennen kann. Ihr Hauptvertreter in Barcelona war Antoni Gaudí. Während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) erlebte die Stadt mehrere Luftangriffe.

Sitz des Inselrats von Mallorca. Neugotisches Gebäude in der Carrer del Palau Reial.

Hier findet eine politische Demonstration statt.

An der Ecke der Straße Carrer del Palau Reial ist links die Costa de la Seu. Sie führt hinunter zu den königlichen Gärten. Links die Mauern des Palastes, rechts ein kleiner Garten, der Jadi de la Seu vor dem Gebäude der Fundación Bartolomé March, einem Kunstmuseum. Es ist die Residenz des ehemaligen Baniers Juan March (1880-1962), ein monumentales Palais von 1939.

Auf der Nordseite der Kathedrale ist die Plaça de la Seu mit historischen Gebäuden und dem Kartenverkauf für die Kathedrale und das Kloster im Almoina-Haus. Rechts daneben die unteren Etagen des Glockenturms.

Blick in die Carrer del Palu Reial, die zwischen Königspalast und der KathedKarale verläuft.

Blick auf die Fassade des Palau de S’Almudaina, dem Königspalast. Kathedrale und Königspalast stehen auf einer Anhöhe über dem Meer, welche schon von den Urmallorquinern in der Talaiotkultur besiedelt war. Mit Sicherheit lebten hier aber auch die Römer und später die Mauren. Die Wesire ließen an diesem Ort einen befestigten Palast, einen Alcázar errichten. Dieser wurde dann auch von den christlichen Königen genutzt und zu einer Residenz umgebaut.

In der Straße warten Kutschen auf ihre Kunden.

Auch historische Kanonen stehen hier vor der Fassade des Palastes.

Direkt gegenüber die Kathedrale La Seu bzw. Kathedrale Palma de Mallorca:

Die gotische Kathedrale steht an der Stelle, an der sich in maurischer Zeit eine Moschee befand. Die Kathedrale ist 109,50 Meter lang und 33 Meter breit. Nach der Rückeroberung Mallorcas von den Mauren begann König Jakob I. von Aragón mit dem Bau an der Stelle einer islamischen Moschee. Seine Flotte war bei der Eroberung in einen Sturm geraten und er gelobte, wenn seine Truppen dies heil überstünden, würde er eine der heiligen Maria geweihte Kirche errichten lassen. 1230 war Grundsteinlegung. Unter Jakob II. wurde ab 1306 von Osten, an der Hauptapsis beginnend der Bau der Kathedrale begonnen. Sie sollte auch als Mausoleum für das mallorquinische Königshaus dienen. 1587 wurde das Kirchenschiff vollendet, das Hauptportal wurde 1601 geweiht. Die Arbeiten an der Westfassade begannen 1852 und wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts beendet. So haben sich seit dem Mittelalter viele Baustile in der Kathedrale erhalten.

Westfassade, die durch den gegenüber liegenden Königspalast, Palau de S’Almudaina, mit der Kamera kaum zu erfassen ist.

Details der Fassade. Das Portal wird flankiert von zwei Türmen. Über dem Portal eine Fensterrose und zahlreiche Blendarkaden.

Das Portal in der Westfassade. Die Tür wird auf beiden Seiten flankiert von fassadenartigen Vorsprüngen mit Säulen und Nischen, in denen Statuen von Heiligen stehen. Links der Evangelist Johannes, der heilige Hieronymus und unten der heilige Gregor.

Rechts Johannes der Täufer, der heilige Augustinus und unten der heilige Ambrosius.

Porta de la Almoina, das ab1498 von Francesc Sagrera erbaute Almosenportal auf der Nordseite der Kathedrale. Im Tympanon die Statue der Jungfrau Maria aus dem späten 16. Jahrhundert.

Verzierung an der Spitze des Kielbogens.

Wasserspeier in der Form einer Eule.

Wasserspeier.

Südseite der Kathedrale. Sie ist dem Mittelmeer zugewandt. Davor eine große Terrasse.

In der Mitte der Südseite die Porta del Mirador. Es wurde von verschiedenen Bildhauern zwischen 1380 und 1422 geschaffen.

Details des Portals:

Der Mittelpfeiler, genannt Trumeau zeigt Maria mit dem Jesuskind. Das Original befindet sich im Museum der Kathedrale.

Im Tympanon das letzte Abendmahl von Jean de Valencienne. Darüber Gott Vater mit anbetenden Engeln.

Im linken Gewände drei Statuen von Heiligen: Jakobus, Johannes und Petrus.

Im rechten Gewände zwei Statuen von Heiligen: Andreas und Paulus.

Details der Podeste mit Büsten von Männern mit Schriftrollen.

Blick von Osten auf den Chor und Strebepfeiler der Kathedrale.

Kapitell mit zwei Engeln, die ein Wappen halten.

Blick auf Strebepfeiler im Norden und einen Wasserspeier.

Inneres:

Man betritt die Kathedrale von Norden durch die Porta de la Almoina. Die Kathedrale hat drei Schiffe und links und rechts Seitenkapellen mit Nebenaltären.

Das Mittelschiff ist 75,50 m lang und 19,5 m breit. Die beiden Seitenschiffe jeweils 86 m lang und 10 m breit. Auf 14 Pfeilern, die 30 m hoch sind, ruht das Gewölbe, welches allerdings bei Mittelschiff erst in 44 m Höhe liegt. Die drei Kirchenschiffe entstanden unter dem Leiter der Dombauhütte Jaume Mates. Das Mittelschiff ist in der Länge kürzer, weil sich hier das Presbyterium mit dem Chor anschließt. Es wird auch Königskapelle genannt und hat die Größe 34 m mal 16 m. Sie entstand unter dem Baumeister Ponç Descoll (14. Jahrhundert). Obwohl die Kathedrale keine großen Türme hat, gehört sie zu den wichtigsten gotischen Bauwerken.

Blick von der Mitte des nördlichen Seitenschiffs Richtung Mittelschiff. Sowohl über dem Mittelschiff, als auch über den Seitenschiffen sind Richtung Osten große Fensterrosen zu sehen. Die Fensterrose über dem Mittelschiff entstand 1370 und wurde 1599 verglast. Sie hat einen Durchmesser von 12,55 m (97,5 qm Fläche) und wird daher als „größte gotische Rosette der Welt“ bezeichnet. Neben ihrer Größe fällt sie auch durch ihre Lage über der Apsis und die Form der Streben (Davidsterne) aus dem Rahmen. Die Fenster über den gotischen Bögen waren bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zugemauert. Erst der mit der Umgestaltung der Kirche beauftragte Antoni Gaudí (1852-1926) ließ sie öffnen.

Blick in das Kreuzrippengewölbe über dem Mittelschiff.

Blick in das Presbyterium mit dem Hauptaltar und der dahinter liegenden Capella Reial. Auf Initiative von Bischofs Joan Campins (1898-1915), veränderte Antoni Gaudí von 1904-1914 den Innenraum, vor allem im Bereich des Chores. Elemente des katalanischen Modernisme, Jugendstils, sind heute im Chor zu erkennen. Er nahm auch einschneidende bauliche Veränderungen vor. Der Chorraum wurde aus der Mitte des Kirchenschiffs verlegt und in die Königskapelle eingegliedert. Der Stuhl des Bischofs wurde erneuert und die Gläubigen erhielten freien Blick auf den Hochaltar.

Blick vom südlichen Seitenschiff in das Mittelschiff Richtung Presbyterium.

Links vor dem Presbyterium steht die Kanzel mit Motiven aus dem Leben Marias. Sie wurde von Juan de Salas (Wirkungszeit 1515-1536) im Stil der Renaissance 1529 geschaffen. Neben der Kanzel die Emporen für den Chor. Darunter entwarf Gaudí einen Hohlraum, damit sich der Gesang, auch ohne Mikrofone, in der gesamten Kathedrale verbreiten kann. Der Raum ist mannshoch und wirkt wie ein Resonanzkasten. Erst nach etwa 100 Jahre hat man bei Renovierungsarbeiten, den Hohlraum wiederentdeckt.

Das Presbyterium mit dem Hauptaltar un der riesigen Dornenkrone, die einen Baldachin über dem Altar bildet. Sie ist beleuchtet mit 35 bunten Glühbirnen und wird Antoni Gaudí zugeschrieben, wurde aber von einem seiner Schüler und einem Kollegen vollendet. Es besteht überwiegend aus Pappe und Holz und ist eigentlich als Provisorium erhalten geblieben. Gaudí ließ das große, barocke Altarretabel entfernen und so ist ganz hinten die abgeteilte Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit zu erkennen. Auf Beschluss von König Jakob II. 1306 sollte diese Kapelle als köngliches Pantheon genutzt werden. Heute befinden sich hier die Gräber von König Jakob II. und Jakob III.

Der schlichte Hauptaltar ist aus Alabaster und ruht auf 8 kleinen Säulen aus dem 13. Jahrhundert. Die kleine Säule in der Mitte stammt aus dem 6. Jahrhundert und könnte ein Hinweis darauf sein, daß sich hier noch vor der Moschee, hier mal eine christliche Kirche befand. Um den Alter herum stehen Leuchter mit musizierenden Engeln aus dem 15. Jahrhundert.

Abgeteilt wird dieser Bereich durch ein niedriges schmiedeeisernes Metallgitter von Gaudí.

An den Seiten der Königskapelle bzw. Capella Reial steht das Chorgestühl aus dem 14. Jahrhundert. Es ist aus Nussbaumholz und zeigt geschnitzte Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Die hintere Wand zur Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit wurde mit Elementen aus Keramik von Gaudí gestaltet, sowie die beiden Seitenfenster.

Vor dem Presbyterium Einlegearbeiten im Fußboden aus Marmor, warscheinlich Grabplatten.

Am Pfeiler zum südlichen Seitenschiff steht eine zweite Kanzel.

Details des Kanzelfüßes und des Schalldeckels.

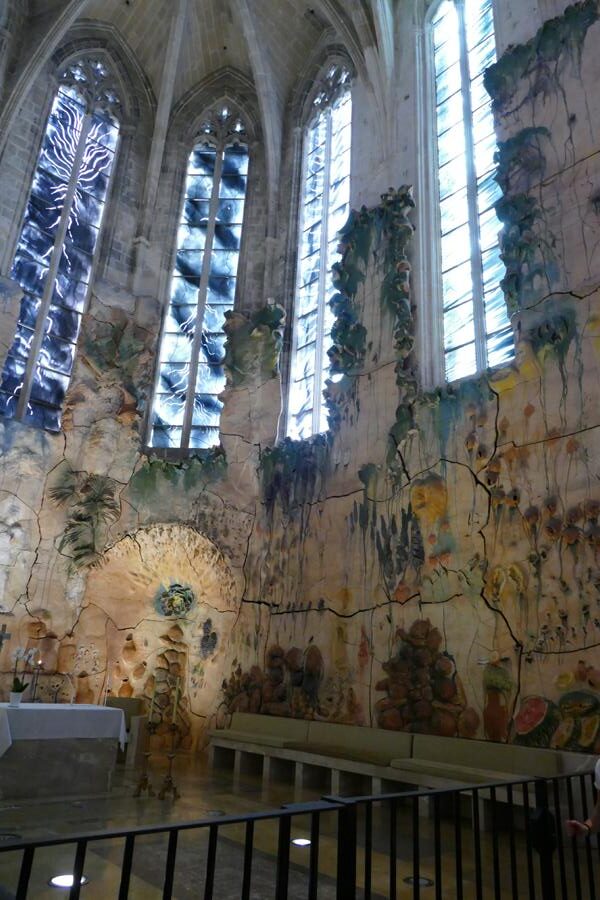

Capella Sant Pere oder Kapelle des Allerheiligsten Sakraments: Das rechte bzw. südliche Seitenschiff endet in der Kapelle des heiligen Petrus. Die Umgestaltung dieser Kapelle war ähnlich umstritten, wie die Umgestaltungen Gaudís. 2007 hat der mallorquinische Künstler Miquel Barceló (1957-) diese Kapelle mit 15 Tonnen Terrakotta eine umlaufende Wandverkleidung gestaltet. Sie greift das Thema der Speisung der Fünftausend und die Hochzeit von Kanaan auf.

Blick in die Kapelle mit einer der Fensterrosen darüber.

Details der Kapelle. Angeblich soll sich der Künstler in der kleinen Christusfigur im Zentrum selbst dargestellt haben.

Blick in das Gewölbe der Kapelle mit den Fenstern, deren Glas wie schwarz-weiße Aquarelle gestaltet ist.

Capella Corpus Christi: Das linke bzw. nördliche Seitenschiff endet in dieser Kapelle, in der ein wichtigste Werk des mallorquinischen Barocks steht. Der Altar ist ein Werk vom Bildhauer Jaume Blanquer (-1636) und entstand ca. 1626-1636. Der Künstler ist auch hinter dem Altar begraben.

Im Zentrum des Altars ein farbiges, nahezu vollplastisches Relief des letzten Abendmahls.

Details des Altars.

Blick durch das Mittelschiff zurück zum Portal an der Westfassade der Kathedrale mit der Fensterrose darüber.

Südliches Seitenschiff mit seinen Kapellen und Nebenaltären:

Blick durch das südliche Seitenschiff Richtung Capella Sant Pere. Rechts die Innenseite der Porta Mirador, die zur Terrasse Richtung Meer führt.

Das südliche Seitenschiff beginnt mit einer Nische an der Innenseite der Westfassade mit einem Taufbecken aus Marmor. An den Wänden Gemälde unter anderem mit der Darstellung der Taufe Christi.

Capella de Sant Benet oder Kapelle des heiligen Benedikt: Barocker Altar von Andreu Carbonell von 1738. Im Zentrum des Altars eine Statue des heiligen Benedikt, flankiert von Statuen der heiligen Scholastika und der heiligen Gertrud.

Vor dem Altar eine lebensgroße Krippe.

Capella de Nostra Senyora de la Grada oder Kapelle der Jungfrau von der Treppe:

Informationstafel.

Die Kapelle entstand ca. 1404. In dieser Kapelle befindet sich das vermutlich erste Bild der Jungfrau Maria in der Kathedrale. Der Name „von der Treppe“ zeugt von dem früheren Zugang zu dieser Kapelle über eine Treppe. Die Statue aus geschnitztem Holz ist aus dem 13. Jahrhundert. Nur Kopf und Hände sind neuer, sie stammen von einer späteren Restaurierung. Das Altarbild zeigt die Himmelfahrt Marias und ist aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Innen über der Porta del Mirador hat Gaudí das goldfarbene Maßwerk eines gotischen Altars aus dem 14. Jahrhundert platziert.

Capella de Sant Bernat oder Kapelle des heiligen Bernhard von Clairvaux:

Diese Kapelle, wurde von der Bruderschaft St. Peter und St. Bernhard gesponsert, einer Einrichtung, die sich der Wohltätigkeit und der Fürsorge für Priester widmet und 1470 von den Kanonikern der Kathedrale gegründet wurde. Im Jahr 1912 kam es in der Kapelle zu einem schweren Brand. Der katalanische Architekt Joan Rubió i Bellver (1871-1952) leitete unter der Leitung von Antoni Gaudi die Restaurierung der Kapelle und entwarf das heutige Altarbild im modernistischen Stil. Bildhauer war Tomaś Vila in der Zeit von 1913-1921. Dargestellt in Alabaster sind Szenen aus dem Leben des Heiligen.

Capella de Sant Martí oder Kapelle des heiligen Martin: In der Mitte des Altars teilt der heilige Martin seinen Mantel. Die Statue ist von Francisco de Herrera und entstand 1723-1739. An der Spitze des Altars befinden sich Skulpturen anderer Heiliger, ganz oben Thomas von Aquin. Der Altar zeichnet sich durch seine für den Barock typische Szenografie und Theatralik aus.

Informationstafel.

Capella de Nostra Senyora de la Corona: Der Altar ist im Stil des Churriguerismus, eine iberische und iberoamerikanische Spielart des Spätbarcok in der Zeit von etwa 1690-1750. Benannt nach José Benito de Churriguera und seinen Brüdern. Das Gemälde im Zentrum des Altars entstand Ende des 17. Jahrhunderts. Darüber die Kreuzigung. Vor dem Altar ein Sarkophag mit einer Liegefigur der Jungfrau Maria mit Krone, flankiert von lebensgroßen Statuen von Engeln.

Capella Sant Antoni de Padua: die östlichste Kapelle des südlichen Seitenschiffs. In der Mitte die farbige Statue des Antonius von Padua, umgeben von knieenden Gläubigen.

Blick durch das südliche Seitenschiff zurück Richtung Westen zur Taufkapelle.

Nördliches Seitenschiff mit seinen Kapellen und Nebenaltären:

Capella de la Puríssima Conceptió oder Kapelle der Unbefleckten Empfängnis: es ist die westlichste der Kapellen im nörlichen Seitenschiff.

Das zentrale Statue der Unbefleckten Empfängnis, der Schutzpatronin Mallorcas, stammt von Joan Baptista von Arago aus den Jahren 1740-1742.

Informationstafel.

Blick in das Gewölbe der Kapelle und Blick auf diese Kapelle mit der neben ihr liegenden Kapelle des heiligen Sebastian.

Capella de Sant Sebastià oder Kapelle des heiligen Sebastian: Der heilige Sebastian römischer Soldat, der für seinen christlichen Glauben an einen Baum gefesselt und mit Pfeilen getötet wurde. Im 17. Jahrhundert gelangte ein Knochenfragment vom Arm des Heiligen nach Mallorca, welches heute in der Kathedrale aufbewahrt wird. Als seine Reliquie eintraf, wurde die von der Pest heimgesuchte Bevölkerung Mallorcas auf wundersame Weise geheilt, was zu einer Verehrung des Heiligen Sebastian führte, der 1634 zum Schutzpatron von Palma de Mallorca wurde. Das Altarbild stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde von Francisco de Herrera, einem Künstler aus Navarra, entworfen.

Informationstafel.

Die vollplastische Statue des heiligen Sebastian wird flankiert von Statuen der heiligen Barbara und der heiligen Praxedis.

Capella de Sant Josep oder Kapelle des heiligen Josef: Der neugotische Altar enststand zwischen 1885 und 1888 und ist ein Werk von Guillem Galmés und Pere Llorenç. In der Mitte die Statue des heiligen Josef, links der Apostel Jakobus, rechts die heilige Teresa von Ávila. In der Predella der Tod des heiligen Josef.

Hinter der Porta de la Almoina schließt sich der Vorraum der Sakristei von Vermillion an bzw. die Kapelle der Frömmigkeit:

Informationstafel

Dies war früher die Kapelle der heiligen Katharina. Der Vorraum ist direkt unter der Orgel. Sie ist das Werk der mallorquinischen Orgelbauer Gabriel Tomàs und Jordi Bosch (1739-1899) aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert, erbaut in den Jahren 1795–1797 in dem vorhandenen Orgelgehäuse von Pablo Rosell, welches aus dem Jahre 1497 stammt. 1929 wurde das Instrument modernisiert und zuletzt 1993 restauriert.

Die Kapelle der Frömmigkeit ist mit 33 Gemälden mit religiösen Themen im Stil des Barock geschmückt. Dazu gehören Andachtsbilder mit Darstellungen des heiligen Franziskus, der heiligen Klara und der Jungfrau von Lluc, alles Heilige die auf Mallorca eine besondere Bedeutung haben.

Der Altar zeigt am oberen Ende Statuen von Guillem Cabrit und Guillem Bassa. Gemäß einer bekannten mallorquinischen Sage, wurden Beide auf Befehl von König Alfons III. von Aragon hingerichtet, weil sie im 13. Jahrhundert ihrem König Jakob II. die Treue hielten. Sie werden daher von den Einwohnern Mallorcas als Märtyrer verehrt.

Blick vom nördlichen Seitenschiff über das Mittelschiff hinüber zum südlichen Seitenschiff mit der Kapelle des heiligen Martin im Hintergrund.

Blick vom nördlichen Seitenschiff über das Mittelschiff hinüber zum südlichen Seitenschiff mit der Kanzel aus der Renaissance im Vordergrund.

Capella del Davallament del Sant Crist oder Kapelle der Kreuzabnahme Christi:

Informationstafel

Diese Kapelle wurde im 14. Jahrhundert erbaut und hatte ursprünglich drei Altäre, von denen der Hauptaltar der Heiligen Cäcilia geweiht war. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Kapelle der Kreuzabnahme Christi gewidmet und ein neuer Altar im Stil des Barock nach einem Entwurf von Giuseppe Dardanon angefertigt. In der Mitte des Altars die Szene der Kreuzabnahme Christi als Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert von Ricard Anckermann (1842-1907). Zwei Gemälde der Heiligen Cäcilia erinnern an die ursprüngliche Einweihung der Kapelle. Beide Gemälde stammen vom Maler Guillermo Mesquida (1675-1747). Die Kapelle enthält in der Mitte vorne das Grabmal von Bischof Arnau de Santacilia (gest. 1464).

In der linken Wand das Grabmal von Bruder Julia Fontirroig, rechts, ohne Bild das Grab von Bischof Miquel Salvá.

Capella de la Pietat oder Kapelle der Pieta: Früher befand sich hier die Kapelle St. Anna und St. Jakobus. Eine Art Torbogen im Stil des Churriguerismus aus Sandtein aus Santanyí führt zu einem weiteren Portal.

Portal zum barocken Kapitelsaal mit einem Museum.

Im Tympanon die thronende Madonna mit dem Jesuskind, flankiert von zwei Engeln.

Barocker Kandelaber aus Silber, 1703-1718 von Joan Matons (1691-1745).

Armreliquiar des heiligen Sebastian von Francesc Quintana von 1540.

Monstranz „Custodia Mayor“ aus vergoldetem Silber von 1585. Sie wiegt 60 kg.

Sizilianische Truhe aus Elfenbein, 12. Jahrhundert

Truhe mit Emaille aus Limoges, 15. Jahrhundert.

Tragbarer Altar, Diptychon aus Holz und Silber, von König Jakob I., Mitte 13. Jahrhundert. In den kleinen Fächern Reliquien.

Altar in einer Nische des Museums.

Gotischer Kapitelsaal von Guillén Sagrera (-1456). Am Durchgang zum barocken Kapitelsaal ein aufwändig dekoriertes Portal. Links oben die Personifikationen der christlichen Tugend Glaube, rechts die Hoffnung.

Im Tympanon die thronende Madonna mit dem Jesuskind, umgeben von Putten.

Kreuzrippengewölbe

Grabplatte von Gil Sánchez Muñoz y Carbón (1369- 1446) war als Clemens VIII. von 1423 bis zu seinem Amtsverzicht 1429 Gegenpapst in Peñiscola. Es handelte sich um einen Nachklang des 1417 beendeten abendländischen Schismas mit konkurrierenden Papstansprüchen in Rom und Avignon.

Konsolen mit Darstellungen von Engeln.

Altarbild einer Heiligen auf Goldgrund.

Altarbild mit der Geschichte der heiligen Helena, der Mutter von Konstantin dem Großen, mit der Auffindung des heiligen Kreuzes.

Altarbild mit zwei Heiligen, umgeben von Darstellungen ihrer Geschichte, gerahmt von gotischen Filialen und Spitzbögen.

Altarbild der heiligen Eulalia mit der Darstellung ihres Martyriums.

Altarbild des heiligen Sebastian, dem Schutzheiligen von Palma de Mallorca, von Alonso de Sedano (Wirkungsdaten 1450-1533), spätes 15. Jahrhundert.

Kreuzgang: Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut mit Arkaden aus Rundbögen.

Blick vom Kreuzgang auf die Kathedrale.

In der Mitte des mit Zitronenbäumen bespflanzten Hofes ein Brunnen.

Kapitell an einem der Säulen.

Blick von der Carrer del Mirador, der Terrasse an der Südseite der Kathedrale, von Osten nach Westen:

Im Osten der Arc sa Drassana, ein maurischer Überrest, unter dem sich der kleine Lago del Cisne befindet. Der Übergang führt zu den Resten des maursichen Gartens, den L’Hort del Rei, dem Königsgarten.

Weiter links der Blick auf die Bucht von Palma de Mallorca. Im Vordergrund der Parc de la Mar, der sich an der Südseite vor der Kathedrale erstreckt. Die alten Festungsmauern und ein großes Wasserbecken mit Fontäne sind von oben besonders gut zu sehen. Bis in die 1960er Jahre brandeten noch die Wellen des Mittelmeeres an die Festungsmauern.

Die Festungsmauern und eine Bastion mit Hof von oben.

Am Chorabschluss der Kathedrale ist der Platz Carrer del Palau. Hier steht der Palau Espiscopal und das Museu Diocesà. Das Museum befindet sich im Bischofspalast aus dem 13. Jahrhundert. Baubeginn 1238 unter Bischof Ramon de Torroella und im 17. Jahrhundert umgestaltet.

Torbogen in der Fassade das Palau Espiscopal als Durchgang in einen Innenhof.

Innenhof mit einer Statue von Jesus mit zum Segen erhobenem Arm. Im Hintergrund an der Wand das Relief eines bischöflichen Wappens und eine Sonnenuhr.

Informationstafel zur Gedenkstätte.

Gedenkstätte der malloquinischen Seligen und Heiligen von Jaume Falconer Perello (1961-) von 2013. An dem Baum mit den Wurzeln Mallorcas, befinden sich hölzerne Kreise mit den Namen von Seligen und Heiligen. Ganz oben drei Kreise für die heilige Dreieinigkeit. Die Tränen symbolisieren die 53 Gemeinden Mallorcas.

Historisches Gebäude mit Zinnen, Veranden aus Glas und Engeln rechts und links vom Eingang an der Carrer del Palau 5.

Blick in die Carrer del Sant Bernat im Osten, am Chorabschluss der Kathedrale.

Die schmale Gasse Carrer del Sant Bernat führt im Norden um die Kathedrale herum.

Antic Hospital de Sant Pere i Sant Bernat. Dieses Hospital besteht aus ursprünglich 2 Häusern, die der Kirche gespendet wurden. Im 18. Jahrhundert wurden die beiden Häuser zusammengelegt, um aus dem Hospital für arme Priester vom Ende des 15. Jahrhunderts und des Hauses für die Bruderschaft des heiligen Petrus und des heiligen Bernhard, ein Krankenhaus zu schaffen. Die Fassade verfügt über drei sehr dynamische Portale im Barockstil und Ornamenten im Stil des Rokoko.

Dargestellt als Statue über den Türen einmal der heilige Bernhard, dann Maria mit dem Jesuskind und der Apostel Petrus.

Blick in den Innenhof des Hospitals mit Rundbögen auf ionischen Säulen und Grünpflanzen in Töpfen.

An der Straße Carrer del Palau Reial Ecke Costa de la Seu, die hinunter führt zu den königlichen Gärten, befindet sich das Gebäude der Fundación Bartolomé March, einem Kunstmuseum. Es ist die Residenz des ehemaligen Bankiers Juan March (1880-1962), ein monumentales Palais von 1939. Davor ein kleiner Garten, der Jardin de la Seu.

Details der Fassade mit den Arkaden im Erdgeschoss.

Carrer del Palau Reial 12, ein historisches Gebäude mit Stil des Modernisme, Jugendstil mit Balkonen und Fensterläden.

Carrer del Palau Reial 8, historisches Gebäude mit Arkaden aus Rundbögen.

Fassaden von weiteren historischen Gebäuden mit Balkonen und Erkern aus Glas in der Carrer de Sant Domingo.

Neugotisches Gebäude des Consell Insular de Mallorca, der Inselrat, das aktuelle Regierungsorgan von Mallorca, in der Carrer del Palau Reial 17, direkt neben dem Rathaus. Der Entwurf stammt vom Architekten Joaquín Pavía Bermingham oder Joaquin Pavia y Birmingham, der 1882 vom Provinzrat mit dem Bau dieses Gebäudes beauftragt wurde. Die bildhauerischen Elemente stammen vom Künstler Llorenç Ferrer Martí (1854-1928).

Direkt um die Ecke die Plaça del Cort, der Platz vor dem Rathaus bzw. Ajuntament der Stadt. Der Platz ist das Zentrum der Altstadt. Das Gebäude war früher der Gerichtshof und stammt aus dem 16. Jahrhundert, beeinflusst von der italienischen Renaissance. Oben an der Fassade eine der ersten Turmuhren Spaniens von 1386. Die Fassade im Barockstil wurde von Joan Antoni Oms entworfen, das üppig dekorierte Dachgesims aus Holz von 1680 stammt von Gabriel Torres (Wirkungsdaten ca. 1669).

Details der Fassade und des Dachgesims.

Historische Häuserfassaden mit Balkonen, Fensterläden und Erkern aus Glas an der Plaça del Cort.

S`Olivera, ein geschätzt 600 Jahre alter Olivenbaum auf dem Platz vor dem Rathaus. Ursprünglich stand er auf einer Finca bei Pollença und wurde 1989 von dem Busunternehmer und Hotelier Jaime Batle hierhier umgepflanzt. Gute 6 m hoch und ein Umfang von ca. 7 m machen ihn zu einem berühmten Fotomotiv.

Blick vom Meer und der Bushaltestelle zur auf einem Hügel liegenden Altstadt mit der Kathedrale und dem links daneben liegenden Königspalast Palau de S’Almudaina.

Bei der Carrer del Moll eine große moderne Sonnenuhr.

Fahrt zum Landgut La Granja durch mallorquinische Landschaft und Felder mit Blick auf die Serra de Tramuntana, das im Westen der Insel liegende Gebirge. -

La Granja: Das feudale Landgut bzw. Gutshaus liegt auf einer Fläche von 3000 qm im Westen von Mallorca, im Tramuntanagebirge, in der Nähde des Ortes Esporles. Da es hier eine Quelle in den Felsen gibt, ist es seit Jahrhunderten möglich Wassermühlen zu betreiben, sodaß sich hier sehr früh kleine Bauernhöfe ansiedelten. Nach der Reconquista ging das Anwesen von den Arabern 1229 an den Grafen Nuyo Sanç über. Im Jahr 1239 schenkte der Graf den Ort La Granja dem Zisterzienserorden, welche hier das erste Zisterzienserkloster der Insel aufbauten. Der Orden bewirtschaftete das Gut über 200 Jahre lang, bevor er nach Palma de Mallorca abwanderte. Heute ist das Landgut im Privatbesitz und wurde als Freilichtmuseum ausgebaut. Es erlaubt Einblicke in das frühere Ordensleben und zeigt den Lebensstil der Gutsherren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Struktur des heutigen Gebäudes ist auf den Wiederaufbau und Umbau durch die Familie Fortuny Anfang des 18. Jahrhunderts zurückzuführen. Gemäß Wikipedia wurde es im Herbst 2022 verkauft und ist seitdem nicht mehr zu besichtigen.

Informationstafel.

Eines der Eingangstore in den Garten des Landgutes.

Blick über einen mit niedrigen Buchsbaumhecken begrenzten Weg durch den Garten.

Blick von Weitem auf das Gutshaus.aus dem 17. Jahrhundert.

Das Gutshaus umschließt einen rechteckigen Hof und hat auf einer Seite in der oberen Etage Rundbogenarkaden.

Eine der Garagen zum Abstellen von Transportfahrzeugen.

Blick auf die Wäscherei mit mehreren Wasserbecken und einer Herdstelle um das Wasser zu erhitzen.

Trog mit großen Rührgeräten.

Eine der Wassermühlen mit Mühlstein.

Kleine Kutschen.

Landwirtschaftliche Maschine.

Blick über die Nebengebäude und den Garten.

Bewachsene Pergola mit einem gefliesten Boden und kleinen Wasserfontänen darunter.

Brunnen mit Wasserpflanzen und einem Bild aus Fliesen.

Blick von oben in das Badehaus aus dem 18. Jahrhundert, welches nur den Männern vorbehalten war. Waschbecken und Badebecken aus Stein, an den Wänden und am Fuß des Waschbeckens Muscheln als Dekoration.

Relief am Giebel des Badehauses.

Von Moos überwucherte Kaskade im Garten.

Hochbeet mit Kakteen im ummauerten Felsengarten.

Laubengang, Pergola berankt von Weinpflanzen mit einem runden Tisch aus Stein.

Abbildung zur im Garten angelegten Wasserkunst.

Fäberei mit Färbemitteln. Hier befand sich ehemals die Wäscherei. Töpfe und Tröge und auf einer Leine gefärbte Fasern. Auf Spulen gefärbte Fäden.

Blick von der oberen Etage auf eine Dachterrasse und Teile des Gebäudes.

Um eine kleine Wasserstelle mit Fontäne mit einem Putto, schmale Wege, die mit Flusskieserln belegt sind.

Kleine Tropfsteinhöhle, in der kleine Statuen angebracht sind, ein menschlicher Schädel und eine Eule.

Kleiner Wohnraum, das Musik- und Gemeinschaftsspielzimmer. Hier steht eine Lostrommel, ein Klavier, eine Art Billardtisch und eine Mandoline.

Küche mit zahlreichen Töpfen, Kellen, Pfannen und Backformen aus Metall an der Wand. Feuerstelle und Esstisch mit Keramikgeschirr.

Teesalon im florentinischen Stil. Die Wandmalereien im Stil des Trompe-l’oeil erwecken die Illusion eines überdachten Gartens. Die Möbel stammen aus dem 18. Jahrhundert.

Rechteckiger Wohnraum, der Hauptsaal des Herrenhauses. Der Fussboden besteht aus quadratischen Lehmziegeln. Der Raum geht mit seinen großen Fenstern auf einer Seite zum Innenhof und auf der anderen Seite zum Steingarten. Hier empfing man Besucher. Auf einer Seite des Raumes eine im barocken Stil gehaltenen Bühne. Auf dem Tisch eine mundgeblasene „Glocke“ aus Glas. In ihr werden religiöse, allegorische oder florale Motive nachgebildet. An den Seitenwänden geschnitzte Truhen aus Holz.

Detail des Hintergrundes der kleinen Bühne mit Rängen und Logen für Zuschauer in der Größe eines Puppenhauses. Gebaut von Luis Blanes Delves.

Wohnraum mit einer Tapisserie an der Wand und einer Wiege im Vordergrund.

Blick in den Innenhof mit Brunnen.

Wohnraum mit Standuhr, Gemälden mit Bildnissen an der Wand und einer Truhe mit einer gläsernen „Glocke“ darauf.

Näh- und Bügelzimmer mit Hutschachteln, aufgehängter Weißwäsche, Kleiderschränken und Geräten.

Blick in erhalten gebliebene antike Räume, die neben der hydraulischen Mühle liegen, die wohl maurischen Ursprungs ist. Hier waren Werkstätten und Vorratskammern. In einer kleinen Nische eine Krippe.

Blick in Wasserbecken und Fontänen im Garten.

Barockes Schlafzimmer im mallorquinischen Stil mit einem Himmelbett. Je nach Status des Bewohners war der Himmel mit verschiedenen Stoffen bezogen.

Arbeitszimmer ganz aus Holz mit Stehpulten, Schreibtisch und Einbauschränken.

Rundbogenarkaden im florentinischen Stil, als Galerie mit Blick in den Garten und in den Innenhof. Hier ist stark der italienische Einfluss in der Form einer offenen Loggia erkennbar, wie er auch bei anderen Langütern Verwendung fand.

Schlafzimmer im mallorquinischen Stil des 19. Jahrhunderts. Das Kopfteil des Bettes hat Intarsien aus Holz.

Puppenhaus

Bemalte Keramikteller an der Wand

Raum mit einem Billardtisch.

Geflieste Küche mit Ofen. An den Wänden Küchengeräte, im Hintergrund ein Waschbecken.

Blick in die Ölmühle. Die Gewinnung von Olivenöl bildete die Haupteinnahmequelle der Landgüter im Tramuntanagebirge. Ein Maultier trieb den konisch geformten Stein an und zerpresste die darunter liegenden Oliven. Hier sind auch weitere landwirtschaftliche Maschinen und Geräte ausgestellt.

Weinpresse aus Holz.

Blick in die Brennerei mit Destilierkolben.

Gerberei und Kürschnerei. An der Wand Gestelle, an denen Felle getrocknet werden. Links eine historische Nähmaschine von Singer.

Webstuhl zur Herstellung von Teppichen.

Informationstafel zum Jacquard-Webstuhl.

Ein historischer Jacquard-Webstuhl, rechts daneben Stoffe mit dem typischen mallorquinischen Zungenmuster, Pollença genannt.

Küche mit Feuerstelle und Waschbecken.

Informationstafel zu Folterpraktiken auf Mallorca.

Blick in eine Zelle im Verlies. Weiterer Raum mit Ketten an den Wänden.

Weiterer Raum mit einer Sammlung von Folterinstrumenten.

Unter einem alten Tonnengewölbe eine Getreidemühle, die von Eseln angetrieben wurde.

Bemalte Fliese auf der ein Esel die Getreidemühle dreht.

Der Innenhof, Blick vom Erdgeschoss auf den Brunnen, die Rundbögen und die Loggia im 1. Obergeschoss.

Brunnen im Garten mit blau-weißen orientalischen Fliesen und Wasserpflanzen.

Platz neben dem Herrenhaus mit ca. 150 Jahre alten Platanen und Statuen.

Kerzenzieherei

Garage mit einem Oldtimer, einem Star Car. -

Rückfahrt von La Granja auf der Küstenstraße Ma 10. Diese Straße verläuft entlang der Westküste von Mallorca, an den Hängen des Tramuntanagebirges. Die Serra Tramuntana wurde 2011 zum UNESCO-Welterbe erklärt. Die höchste Erhebung ist der Puig Major mit 1445 m Höhe. Bauernhöfe mit terrassenförmig angelegten Feldern.

Felsenlandschaft mit Aleppo-Kiefern.

Villen mit Blick auf das Mittelmeer und an den Hängen Wohnhäuser.

Direkt über dem Meer ein rundes Hochbeet mit der Statue eines meditierenden Buddha.

Blick auf den kleinen Ort Estellencs. Hier leben nur noch ca. 400 Menschen.

Blick auf die Steilküste.

Kurvige Straße entlang der Hänge der Berge, zum Teil durch lange Tunnel.

Man kann Touren mit offenen Autos buchen, um diese schöne Strecke zu befahren. -

Fahrt nach Valldemossa. Auf dem Weg Besuch eines Friedhofs. Schmale Wege führen zwischen Kolumbarien hindurch.

An den einzelnen Urnengräbern im Kolumbarium Fotos der Verstorbenen, Vasen für Blumen und Kruzifixe.

Zypressen und Palmen flankieren die Wege zwischen Kolumbarien und Gräbern.

Blick auf ein wehrhaft wirkendes Haus mit Zinnen auf Mauern und einem Turm.

Blick in ein Tal im Tramuntanagebirge mit einem am Hang liegenden Ort.

Blick auf die an der Steilküste liegenden Häuser und einige terrassenförmig angelegte Felder.

Streetart an einer Wand an der Straße. Motiv ist eine Wurst mit Gesicht.

Blick von der Straße Ma 10, die an der Westküste von Mallorca entlang des Tramuntanagebirges verläuft, auf den Torre del Velger bzw. Torre des Velger, einen historischen Wachturm von 1579. Er diente der Überwachung dieses Küstenabschnittes, gegen Angriffe von Piraten. Heute dient er als Aussichtsturm. Der Turm ist rund 8 m hoch und hat einen Durchmesser von zirka 4 m. Errichtet wurde er aus dem gelben Kalkstein der Umgebung. Oberhalb des Eingangs zum Turm befindet sich ein Erker, über den der Eingang mittels Wurfgeschossen etc. verteidigt werden konnte.

„Natur-Bonsais“ an der Steinküste

Blick auf die Steiküste. -

Valldemossa: Der Ort liegt in 420 m Höhe am Fuß der Serra de Tramuntana, 18 km nördlich von Palma de Mallorca an der Nordwestküste der Insel. Der Ort hat ca. 2.500 Einwohner und ist einer der am meisten besuchten Orte der Insel. Das Künstlerpaar George Sand und Frédéric Chopin haben hier den Winter 1838/39 verbracht.

Blick in einen privaten Garten mit kleinem Teich, Topfpflanzen, blühender Bougainvillea und aufgehängter Wäsche.

Schild der Künstlerin Catalina Surreda (1957-) an der Eingangtür ihres Gartens.

Blick in den Garten, in dem einige ihrer Statuen stehen.

Kartause von Valldemossa bzw. Cartoixa de Jesús Nazaré: Ursprünglich war die Kartause ein arabisches Alcázar, auf dem König Jakob II. (1243-1311) Anfang des 14. Jahrhunderts eine Residenz errichten ließ. Sein Sohn Sancho I. ließ ihn weiter ausbauen, weil er sich an diesem Ort Linderung von seinem Asthma erhoffte. Nach dem Ende des Königreichs Mallorca schenkte König Martin I. von Aragón das Anwesen den Karthäusermönchen. 200 Jahre später wurde die Anlage um einen Wehrturm erweitert und im 18. Jahrhundert weitestgehend neu errichtet. Nach der Säkularisierung wurden die Zellen der Mönche an Privatleute verkauft.

Klosterkirche: Blick auf die klassizistische Kirche, erbaut 1751-1812. Auffällig ist die blaue Spitze des Turmes.

Der Garten Jardins Rei Joan Carles ist umgeben von Klostergebäuden und Kirche. In ihm steht ein Denkmal für Frédéric Chopin, gestiftet vom polnischen Staat. Der Kopf aus Bronze wurde 1998 geschaffen von Zofia Wolska (1934-2016).

Büste aus Stein von Catalina Homar (1868-1905). Sie war die langjährige Geliebte von Erzherzog Ludwig Salvator von Österreich-Toskana, der hier in der Nähe seinen Landsitz hatte. Sie war erfolgreiche Verwalterin seiner landwirtschaftlichen Güter auf Mallorca.

Blick über den Garten mit Straßenlaternen und einem kleinen runden Gebäude.

Schild aus bemalten Fliesen an einer Wand aus Bruchsteinen.

Inneres eines Gebäudes, ggf. eine ehemalige Kirche, mit für den Verkauf ausgestellten modernen Gemälden.

Eingangsbereich des Frédéric Chopin and George Sand Museums. Der Eingang befindet sich an der Placa Cartoixa. Die heutigen Eigentümer der Zellen haben aus den Zellen eine Gedenkstätte gemacht, in denen sie im Lauf der Jahre Erinnerungsstücke an Chopin und Sand zusammengetragen haben. Georges Sand reiste auf ärztlichen Rat mit ihren Kindern im Oktober 1838 nach Mallorca, da ihr Sohn Maurice Rheumatismus. Da Chopin an Tuberkolose litt, reiste er der Familie nach, da er sich dort Linderung erhoffte. Durch das schlechte Wetter und die kalten und feuchten Räume, zeigten sich bei Chopin bald Anzeichen einer Lungenentzündung. Daher verließen George Sand und Chopin im Februar 1839 die Insel wieder.

Hier betritt man den Trakt des ehemaligen Klosters, der im Süden der Kirche und des Kreuzganges verläuft. Hier befanden sich die Zellen für die Mönche, die nach der Säkularisation an Privatpersonen verkauft wurden. Von hier mat man einen Blick in den Innenhof des Kreuzganges mit einem Brunnen in der Mitte.

Zelle von Frédéric Chopin und George Sand – Zelle Nr. 4. Alle Zellen bestehen aus 3 Räumen. An der Wand eine Genealogische Tafel, ein Familienstammbaum von Frédéric Chopin.

In einem der Räume in der Mitte auf einer Staffelei ein Bildnis von Chopin. An den Wänden verschiedene Gemälde und Stiche. Historische Stühle, ein Truhe, ein großer Kerzenleuchter und ein neugotischer Stuhl,

In einer Vitrine eine barocke Violine aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit diesem Instrunment interpretierte der aus Valldemossa stammende Geiger Vincenç Colom Werke von Chopin.

Totenmaske von Chopin, der 1849 an Tuberkolose starb.

Autographe, Noten von Chopin.

Wand mit zahlreichen Fotos von berühmten Interpreten der Musik von Chopin.

Blick in den kleinen Garten mit Terrasse, der vor der ehemaligen Mönchszelle liegt.

Blick in die bergige Landschaft mit Feldern und Häusern.

Blick auf die Fassade der Mönchszelle.

Blick in einen weiteren Raum, mit einem bemalten Schrank, einer kleinen Truhe auf einem Tisch und Gemälden und Stichen an der Wand.

Raum mit einem blau-weißen Teppich an der Wand, einer Truhe, Ausstellungsvitrinen, Stühlen, einem Stich mit dem Bildnis von Chopin, einem Gemälde mit dem Bildnis von Sand und einem Gemälde mit der Klosterkirche von Valldemossa und dem Garten davor.

Stich mit dem Bildnis von George Sand.

Kleine Puppen in mallorquinischen Trachten in einer Vitrine.

Genealogische Tafel, ein Familienstammbaum von George Sand.

Blick in einen weiteren Raum mit einer Büste von Chopin und einem Klavier.

Büste aus Bronze von Chopin von Joan Borrell-Nicolau (1888-1951).

Klavier der Firma Pleyel, welches sich Chopin nach Mallorca schicken ließ.

Autographe, Noten von Klaviermusik von Chopin.

An der Wand Bildnisse von George Sand, darunter eine Vitrine mit Büchern und Briefen.

Blick in den Garten vor den Mönchszellen mit einem Ausblick auf die Landschaft mit Feldern und Häusern.

Blick auf die Fassade einer der ehemaligen Mönchszellen.

Stich einer historischen Ansicht der Stadt Palma de Mallorca.

Weiterer Raum mit einem Kamin, einem ausliegenden Gästebuch und Gemälden und Stichen an der Wand.

Vitrine mit kleiner Büste, kleiner Statue und weiteren Erinnerungsstücken an Chopin.

In einer Vitrine die Totenmaske und die linke Hand von Chopin.

Blick vom Garten einer weiteren ehemaligen Mönchszelle in die Landschaft. Vor der Fassade Rundbogenarkaden.

Blick in den Flur des Gebäudeflügels mit den ehemaligen Mönchszellen.

Überllebensgroße Figuren als Nachbildung von George Sand und Frédréric Chopin.

Fassade der Klosterkirche von der Placa Cartoixa aus gesehen.

Inneres:

Informationstafeln

Vom ehemaligen Kloster gelangt man direkt in das Innere der Kirche. Blick in das Kirchenschiff unterhalb der Vierung.

Blick in die 1807 vom Kartäusermönch Manuel Bayeu i Subias (1740-1815) bemalte Kuppel

Blick zurück zur im Nordosten liegenden Fassade mit der Fensterrose und dem Chorgestühl. Rechts eine Kanzel aus Holz mit Intarsien.

Hochaltar mit der gerahmten, durch Statuen dargestellten Kreuzabnahme. Flankiert von zwei lebensgroßen Statuen von Johannes dem Täufer und einem heiligen Mönch.

Lesepult aus Holz mit Intarsien, Darstellung eines Wappens und von Christus in dem schrankartigen Aufbau um das Lesepult.

Sitz aus Holz mit Intarsien des Hebdomadarius mit Baldachin. Der Hebdomadar ist der in einem Kloster vom Oberen bestimmte Mönch, der für die jeweilige Woche im Chorgebet die von einem einzelnen vorzutragendes Teile rezitiert.

Sakristei mit Kuppel und Vitrinen mit Liturgischen Gewändern, einem kleinen Brunnen und einem Lesepult.

In einer überkuppelten Nische ein Nebenaltar mit zwei Gemälden, die mit einer Art goldfarbenem Triumphbogen umgeben sind.

Liturgisches Gewand

Detail der Stickereien auf dem liturgischen Gewand.

Informationstafel zur Apotheke

Historische Apotheke mit zahlreichen alten Gerätschaften. Sie wurde 1723-25 eingerichtet und ist eine der ältesten Apotheken Europas. Sie war bis 1895 in Betrieb.

In den Regalen bemalte Gefäße aus Keramik.

Bemaltes Gewölbe in der Apotheke.

Kakibaum (Diospyros kaki) und seine Früchte.

Außenwand des Klosters mit Fenstern und Türen.

Palau del Rei Sanç bwz. Palast des Königs Sancho:

Der Palast wurde während der Herrschaft von Jakob II. (1243-1311) gegenüber der Pfarrkirche Santa Maria von Valldemossa, im 14. Jahrhundert für seinen Sohn Sancho (1277-1324) errichtet. Er gehört damit zu den ältesten Teilen des Palastes. König Martin I. trat den Palast 1399 an die Kartäuser ab, damit diese ihr Kloster auf Mallorca errichten konnten. Von der Placa Cartoixa, einem ehemaligen Hof des Klosters, erreicht man den Eingang des Palastes.

Seiteneingang

Haupteingang durch ein original erhaltenes Portal.

Kleiner Hof mit Türen aus Holz und Glas zu einem weiteren Gebäude.

Musiksaal oder Festsaal, der von R. Anckermann 1874 mit Malereien und Gemälden mit mythologischen und historischen Szenen ausgestattet wurde. Heute finden hier kurze Konzerte oder Folkloreaufführungen statt, Blick in den Zuschauerraum Richtung Bühne.

Blick von innen auf einen spitzbogigen Eingang von der Plaça Rubén Darío, einem kleinen Platz, der im Osten des Gebäudekomplexes liegt. Der Baumeister Bartomeu Ferrà (1893-1943) leitete die Sanierung der zur Plaza Rubén Darío ausgerichteten Ostfassade des Gebäudes in neugotischem Stil.

Ehemaliger Kreuzgang.

Im Kreuzgang die Statue eines Mönchs.

Kreuzgang vor den ehemaligen Mönchszellen. Truhen aus Holz mit Gefäßen aus Kupfer darauf.

Eingang zur Kirche von innen gesehen mit neugotischem Maßwerk und einer Statue als Supraporte.

Kirchenschiff mit Kreuzgewölbe und der Statue von Maria auf dem Altar. An den Wänden vor dem Presbyterium einige liturgische Gewänder.

Farbige Engelsköpfe aus Keramik am Ende der Gurtbögen des Gewölbes.

Treppenhaus mit Geländer aus Holz und Fliesen unterhalb der Stufen.

An der Decke ein Kandelaber aus Holz.

Informationestafel zur Herberge der Adligen, die von den Mönchen betrieben wurde um die finanzielle Situation des Klosters zu verbessern. Einige Adlige ließen ihre Bestattungen im Kapitelsaal abhalten und diese wurden häufig von Bischöfen oder dem Vizekönig besucht. Bereits im 17. Jahrhundert stand diesen Besuchern eine Herberge zur Verfügung. Im Jahr 1778 wurde die Herberge in diesen Bereich verlegt und renoviert. Die Herberge bestand nur aus einem Esszimmer, 4 Schlafzimmern und einer Kapelle. Die gezeigten Räume wurden mit mallorquinischen Möbeln und Gemälden aus dieser Zeit nachgebildet.

Schlafzimmer mit Bett aus Holz mit Intarsien, Vorhang aus dem typisch mallorquinischen Ikatstoff.

Mehrere Fächer hinter Glas an der Wand.

Blick in einer der mit Kreuzgewölbe überdeckten Gände des ehemaligen Kreuzganges. Truhen, Gemälde, Stühle und eine Statue einer Heiligen schmücken den Gang zu den Gästezimmern.

Blick in den Gang vor dem Speisesaal. An den Wänden Kochgeschirr aus Kupfer. Die Decke dekoriert mit zum Teil durchbrochenen Holz, im Muster erinnert es an die maurische, arabische Zeit.

In der Wand kleine Nische mit einem Becken aus Marmor, umgeben von Fliesen mit Wasserspender.

Speisesaal, errichtete von Bartomeu Ferrà (1893-1943), mit historischen Möbeln aus Mallorca. An den Schmalseiten des Raumes jeweils ein Kamin. Die Wände sind mit Ikatstoff bespannt.

Zelle eines Karthäusermönches. An der Wand die weiße Kutte und ein Kruzifix.

Mönch sitzt in der Bibliothek. Bücher in einem Wandschrank. Auf dem Boden farbige Fliesen.

Fenster mit Sitznische daneben und Blick über eine Brüstung in die Landschaft.

Wohnzimmer im Palast mit goldfarbener Wandbespannung, Kassettendecke aus Holz, Kamin mit Reliefs, die Knaben mit Blumengirlanden zeigen. Gemälde mit Bildnissen von Adligen, gepolsterten Stühlen und eines Kronleuchter aus Glas.

Weiteres Wohnzimmer mit roter Wandbespannung und neubarocker Einrichtung und Kassettendecke. Gepolsterte Stühle und Schemel, Spiegel, Truhen, Konsolentische, Kronleuchter aus Glas.

Vitrine mit Gebrauchsgegenständen: Messer mit gold-schwarzem Griff und Monogramm, Kerzenhalter und Tassen.

Schlafzimmer für eine Frau, mit einem kleinen Tisch – ggf. Schminktisch – vor einem Fenster mit Fensterladen und einem in die Wand eingefügten Spiegel, umgeben von floraler Malerei. Auf dem Tisch Gefäße aus Kupfer.

Bett aus Holz mit Intarsien, Nachttisch und Stuhl. Über dem Bett Gemälde mit Maria

Informationstafel zum Besuch des Schriftstellers Rubén Dario aus Nicaragua in der Kartause.

Sein damaliges Wohnzimmer mit Sesseln und Kamin. Gemälde und in einer Nische historisches Radio.

Kommode aus Holz mit Intarsien

Raum mit Kommode aus Holz mit Fotos darauf, Spiegel und Vitrine aus Holz und Glas. -

Punta de Sa Foradada, eine malerische, felsige Landzunge. Sie liegt in der Nähe des Herrenhauses Son Marroig zwischen Valldemossa und Sóller.

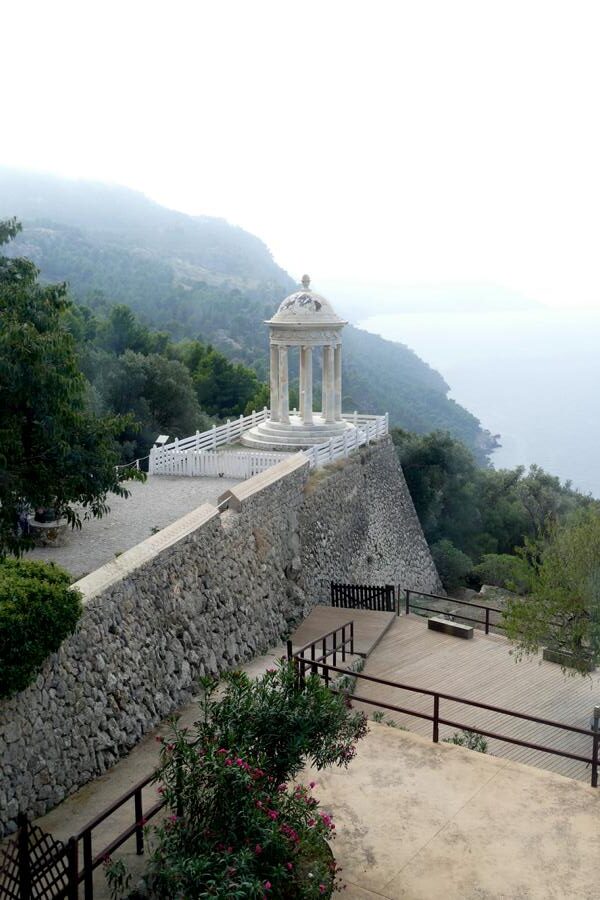

Son Marroig war das Herrenhaus des österreichischen Erzherzogs Ludwig Salvator (1847-1915). Seit 1928 befindet sich hier ein Museum.

1873 beschließt der Erzherzog auf die Insel überzusiedeln und kauft Grundstücke und Anwesen zwischen Valldemossa und Deià. Hier lebte er seinen Traum als Naturforscher und Naturschützer. Auf seinen Gütern durfte kein Baum gefällt werden und kein Tier getötet werden.

Das Gutshaus aus dem 16. Jahrhundert wurde vom Erzherzog in eine Villa im toskanischen Stil umgebaut. Blick auf eine Terrasse mit einer Loggia.

Einfahrt zum Herrenhaus mit einem historischen Wachturm daneben.

An der Seite, unterhalb des Wachturm eine Brunnen, mit einer mit Blendarkade verzierten Wand und einem Löwenkopf. Darüber eine Brüstung aus Stein.

Fenster in einer Bruchsteinwand neben dem Turm mit einem Fenster mit Reliefs als Rahmung aus der Renaissance.

Blick in einen Hof, Fenster mit Fensterläden, Rundbögen als Tore, ein runder Teich mit Fontäne und ein Zedrachbaum.

Früchte vom Zedrachbaum (Melia azedarach). -

Deià: Der kleine Ort mit weniger als 1000 Einwohnern liegt an der Nordwestseite des Tramuntanagebirges, zwischen Valldemossa und Sóller. Seit dem 19. Jahrhundert haben sich hier immer wieder Künstler und Schriftsteller niedergelassen und verhalfen Deià zum Beinamen „Künstlerdorf Mallorcas“. Heute sind die malerischen Häuser aus Bruchsteinen häufig im Besiitz von wohlhabenden Bewohnern aus aller Welt.

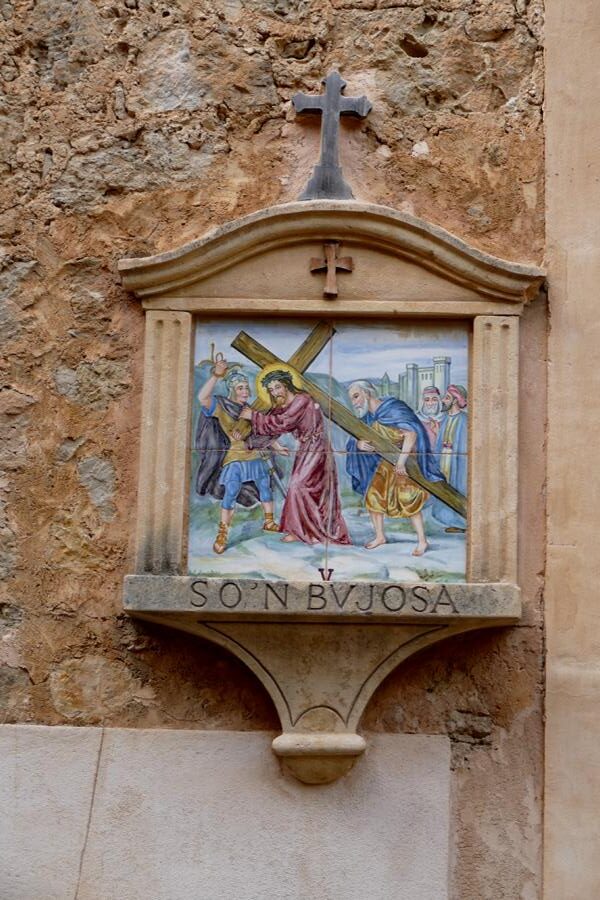

Im Ort verteilt die Stationen des Kreuzweges Jesu, mit bemalten Fliesen in einem Rahmen aus Sandstein an Hauswänden.

Historisches Haus mit Turm in der Carrer del Porcho.

Blick über die an den Hängen des Tramuntanagebirges liegenden Häuser und Gärten, die am Fuße des 1062 m hohen Berges Teix liegen.

Rosa Blüten des Purpur-Trompetenweins (Podranea ricasoliana).

Früchte der kleinen Strahlenaralie (Schefflera arboricola)

Aus Holz geschnitzter Raubfisch in einem Garten.

Enge Straßen mit Häusern aus Bruchsteinen, Feigenbäumen, Oleander und Palmen.

Blick über den Ort mit den Bergen des Tramuntanagebirges.

Malerische Ecken in Deià mit altem Olivenbaum, runden Wasserbecken, kleinen Palmen, vielen kleinen Restaurants und Kaffeehäusern.

Rosa Blüten des Purpur-Trompetenweins (Podranea ricasoliana).

Auf dem Weg nach oben zur Kirche durch enge Straßen. Rechts die historische Fassade des Museu Parroquial.

Bei der Kirche eine Aussichtsterrasse mit historischen Kanonen.

Kirche Sant Joan Baptista: Die Johannes dem Täufer geweihte Kirche steht an der höchsten Stelle des Dorfes. Die im 16. Jahrhundert erbaute Kirche fiel einer Feuerstbrunst zum Opfer. Die heutige, einschiffige Kirchemit Seitenkapellen, stammt aus der Zeit um 1760. Im Inneren sind die Rundbögen der Seitenkapellen und des Tonnengewölbes mit grauem Stein abgesetzt.

Goldener Hauptaltar mit der Statue von Johannes dem Täufer in der Mitte, flankiert von zwei weiteren Heiligen. Ganz oben Gemälde mit der Darstellung von Maria.

Blick zurück durch das Kirchenschiff zur Orgelempore.

Maria mit dem Jesuskind aus dunklem Holz in einer Nische.

Nebenaltar mit einem Kruzifix. Christus trägt einen weißen Rock, der seine Blöße bedeckt.

Außen vor der Kirche eine weitere Station des Kreuzweges Jesu.

Um die Kirche herum ein Friedhof. Von hier hat man einen Ausblick bis zum Meer und auf die weiter unten liegenden Häuser des Ortes mit terrassenförmigen Gärten.

Blick in einen kleinen Garten.

Blick zurück zum Ort Deià, ganz oben die Kirche und der Friedhof.

An der Straße hohe Felswände und eine aufgebrochene Tropfsteinhöhle. -

Palma de Mallorca:

Blick auf die, direkt am Meer liegende Kathedrale La Seu. Rechts daneben das Museu Diocesà in einem Bischofspalast aus dem 13. Jahrhundert. Links neben der Kathedrale liegt der Palau de S’Almudaina, der Königspalast. Alle genannten Gebäude stehen auf einer Anhöhe über dem Meer, welche schon von den Urmallorquinern in der Talaiotkultur besiedelt war. Vorgelagert ist ein Wasserbecken. Vor dem Wasserbecken befindet sich ein kleiner Park mit modernen Skulpturen aus Metall.

Die Südseite der Kathedrale, mit dem 43,14 m hohen Langhaus (dem vierthöchsten gotischen Kirchenschiff Europas) und den Strebepfeilern, die in 37 m Höhe den Druck vom Gewölbe nehmen. Die gotische Kathedrale ist 109,50 Meter lang und 33 Meter breit.

Von dem kleinen Park aus kann man direkt in des Wasserbecken vor der Kathedrale schauen. Hundert kleiner Fische tummeln sich hier.

Auf der Seite der Altstadt am Parc de la Mar, Festungsmauern und ein Weg unter Palmen.

Durchgang durch die Stadtmauer in die Altstadt. Über dem Rundbogen ein Wappen.

Kapitell mit zwei Engeln, die ein Wappen halten.

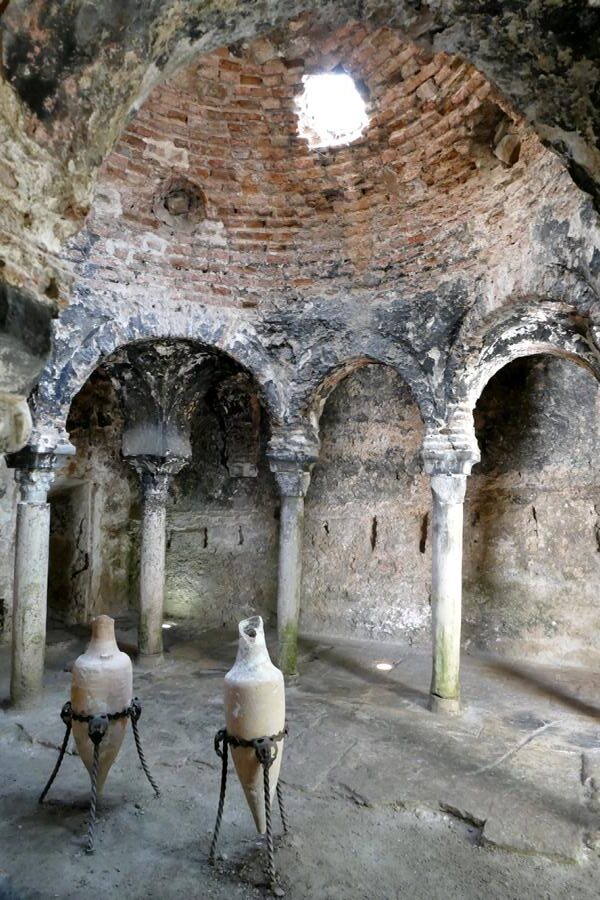

Arabische Bäder:

Die Reste dieser historischen arabischen Bäder, wahrscheinlich aus dem 10. Jahhundert, befinden sich in der Altstadt östlich der Kathedrale. Man betritt sie durch einen begrünten Innenhof des ehemaligen Herrenhauses Can Serra, welches in maurischer Zeit Teil einer Residenz war. Es ist das einzige Monument aus maruischer Zeit, was sich erhalten hat. Die Anlage der Bäder, wie sie sich auch in islamischen Städten erhalten haben, wurden von den Bäderanlagen bzw. Thermen der Römer kopiert.

Informationstafeln

Innenhof mit zahlreichen Pflanzen und kleinen Säulen.

An einer Seite ein offener, überdachter Bereich mit Waschbecken, Tisch und Sitzbank, sowie Glasbehältern und Keramikgeschirr.

Brunnen

Zugang zum Bad durch einen typisch maurischen Hufeisenbogen.

Im Zentrum ein rechteckiger Saal mit halbrundem Gewölbe, gestützt von 12 Säulen, das sogenannte Caldarium, das Warmbad. Die Kuppel ist aus Ziegeln gemauert und besitzt mehrere Oberlichter. Die Kapitelle der Säulen stammen aus den verschiedensten Jahrhundertern, weil man Spolien verwendete. Spolien sind Bauteile oder anderer Überreste, die aus einer älteren Kultur stammen und in einem neuen Bauwerk wiederverwendet wurden. Der Fußboden bestand aus einem doppelten Pflaster aus Steinplatten, durch dessen Ritzen die warme Luft einströmte. Dies nennt man Hypokaustum.

Kleiner Raum mit der noch heute funktionierenden Wasserleitung.

Ausgang durch den begrünten Innenhof.

Typische Gasse in der Altstadt, Carrer de Can Serra mit Balkonen, Erkern und Laterne an einer Hauswand.

Türklopfer

Carrer de Santa Clara

Convento de Santa Clara bzw. Kloster von Santa Clara:

Das Kloster wurde 1256 von Nonnen des Franziskanerordens der Heiligen Klara gegründet. Ursprünglich kamen die Nonnen aus Girona und erhielten das Land von König Jakob I. Die Kirche gilt als bedeutendes Beispiel der gotischen Architektur, obwohl sie im Laufe der Geschichte immer wieder restauriert und verändert wurde. Dadurch enthält sie unterschiedliche Stile. Das Kloster beherbergt noch immer eine kleine Gemeinschaft von Nonnen, die die seit Jahrhunderten bekannte Tradition des Backens von Keksen fortführen.

Torbogen vor dem Gelände des Klosters mit der heiligen Klara über dem Durchgang.

Die Westfassade der Kirche, die direkt hinter dem ehemaligen Herrenhaus mit den arabischen Bädern liegt. Sie hat einen Turm und florale Reliefs unterhalb des Dachüberstandes.

Das Portal ist umgeben von üppigen Dekorationen mit Reliefs von Früchten, Fratzen, Engeln, Muscheln und der heiligen Klara.

Details des Portals

Inneres:

Blick in das mit Kreuzgewölbe gedeckte Kirchenschiff mit Seitenkapellen.

Der Hauptaltar steht in einer mit Reliefs verzierten Halbkuppel. Oben am vergoldeten Altar ein Bildnis von Maria, flankiert von zwei Statuen von Heiligen.

Details der Halbkuppel und einem Kapitell mit einem Engel mit Füllhorn.

Seitenkapelle hinter einem Rundbogen, Nebenaltar mit der Beweinung Jesu.

Seitenkapelle mit dem Altar der heiligen Klara, Barock. Eine Büste der heiligen Klara wird flaniert von Stauten von Engeln. Davor eine Liegefigur der heiligen Klara von Assisi auf einem vergoldeten, barocken, einem Sarg ähnelnden Gestell.

Blick zurück zum Eingang. Das Kirchenschiff wird in der Höhe des Triforiums, welches als Wandelgang benutzt werden kann, durch eine Brücke verbunden.

Über einem Hauseingang ein Relief mit einer Fratze, 2 Köpfen und von Rocailles umgeben ein Rind.

Blick in eine schmale Gasse mit vielen Balkonen und verglasten Erkern, Carrer de Monti Sion.

Innenhof mit Rundbögen und einer Treppe nach oben.

Iglesia de Monte Sion bzw. Esgleésia de Monti-Sion:

Die Kirche steht an der Stelle, an der sich ehemals die Synagoge des bedeutenden jüdischen Zentrums in Palma de Mallorca befand. Als die Jesuiten sich 1561 auf Mallorca niederließen, erbauten sie als ihren ersten Sitz auf der Insel ab 1571 diese Kirche auf den Mauern der alten Synagoge. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war der Bau abgeschlossen. Das Portal ist üppig dekoriert mit 4 salomonische Säulen und Pilastern, die die Tür flankieren. Florale Motive mit Blumen und Früchten bilden einen runden Bogen über der Tür. Im Tympanon zwei Knaben oder Engel, die das Wappen des Schirmherrn der Kirche, Ramon de Verí halten. Das Portal wird gekrönt von einer Statue der Maria auf einer Mondsichel, als Darstellung der Unbefleckten Empfängnis. Unter ihr die Darstellung des Teufels in der Form eines drachenartigen Tieres. Flankiert links von einer Statue vom ersten Jesuitenheiligen Ignatius von Loyola und rechts Franz Xaver. Über Maria das Wappen des heiligen Ignatius. Über dem Portal eine kleine Fensterrose.

Details des Portals.

Ehemaliger Glascontainer umgebaut als Unterkunft mit Katzenklappe für Straßenkatzen.

Blick durch ein Gitter aus Metall in einen Innenhof mit Garten.

Chorabschluss der gotischen Kirche des Sitzes des Bistums Mallorca in der Carrer del Seminari.

Plaça de Sant Jeroni: der Platz liegt am östlichen Ende des ehemaligen Judenviertels. In der Mitte ein Brunnen und im Hintergrund die Kirche Sant Jeroni. Ursprünglich war hier das 1485 gegründete Kloster Santa Elisabet, welches heute unter dem Namen Sant Jeroni bekannt ist oder auch Kloster Santa Isabel Germanes Jeronimes. Zwischen 1317-1355 war hier eine Gemeinschaft von Männern der Begarden ansässig (Begarden waren männliche Angehörige von religiösen Laiengemeinschaften im Mittelalter). Danach nutzten Franziskanerinnen die Gebäude bis 1485. Dann zogen hier die Nonnen der Hieronymiten ein. Die Klostergebäude wurden nach und nach ausgeweitet und 1555 (abweichende Information zum Bau 1651-1669 errichtet) begann man mit dem Bau der heutigen Kirche, die dem heiligen Hieronymus geweiht ist. Bis 2014 lebten hier Nonnen des Ordens des heiligen Hieronymus.

Details der barocken Portale der Kirche Sant Jeroni.

Auf der linken Seite des Platzes die Fassade des Hauptgebäudes der Schule Nostra Senyora de la Sapiència, die 1633 von Bartomeu Llull gegründet wurde. Im Seminari Major de Mallorca werden Priester für das Bistum Mallorca ausgebildet. Llull bot sein Haus an diesem Platz als Standort für die Schlue an, weitere Gebäude kamen dazu und 1629 begannen die Bauarbeiten. 1635 wurden die ersten 6 Studenten aufgenommen. Nach wechselvoller Geschichte zog 1985 das heutige Priesterseminar ein. Portal mit einem Relief darüber, welches Maria mit dem Jesuskind darstellt.

Im mit Rundbögen umgebenen Innenhof, dem ehemaligen Kreuzgang der Schule, steht eine Statue mit der Darstellung von Ramón Llull.

Historische Abgrenzung eines Grundstückes mit niedriger Mauer und kleinen Säulen darüber.

Detail des Kapitells mit Blüten

Tür aus Holz mit geschnitzten floralen Motiven, Jugendstil.

Blick in eine Straße mit Balkonen und Erkern auf dem Weg zur Kirche Sant Francesc.

Gotische Laibung eines Fensters und ein Gitter aus Metall.

Magneten für den Kühlschrank als Andenken mit jüdischen Motiven, wie z.B. Rabbiner.

Carrer de Ramon Llull 2 das historische Gebäude der Sparkasse Caixa d’Estalvis. Architekt war 1904 Gaspar Bennàssar i Moner (1869-1933).

Details der Fassade, wie der Torbogen mit Tür aus Holz und Balkon darüber.

Detail der Konsolen

Plaça de Sant Francesc mit der Kirche und dem Kloster Sant Francesc:

Informationstafel zur Fassade.

Grundriss von Kirche und Kreuzgang.

Informationstafel zur Statue des heiligen Junípero Serra.

Vor der Westfassade der Kirche eine Statue aus Bronze mit der Darstellung des heiligen Junípero Serra mit einem Indianerkind. Es wurde 1965 von Horacio de Eguía (1914-1991) geschaffen. Rechts die Fassade mit Eingang zum Kloster Sant Francesc.

Die Kirche Sant Francesc zusammen mit dem Kloster 1281-1390. 1232 kamen die Franziskaner nach Mallorca und errichteten das Kloster und die Kirche im gotischen Stil. Die Kirche ist nach der Kathedrale von Palma die größte Kirche der Balearen.

Die originale Westfassade wurde 1580 von einem Blitz zerstört und zwischen 1621-1700 durch den Architekten Francisco de Herrera den Jüngeren (1622-1685) und den Bildhauer Peter Horrach im Stil des Barock neu errichtet.

Details der Fassade mit großer Fensterrose und im oberen Bereich ein dreieckiger Giebel mit Sonnenuhr. Dieser Bereich wurde von Pere d’Alcàntara Penya 1861 umgestaltet.

Zwischen Fensterrose und Portal die Statue des heiligen Georg von 1700.

Im Tympanon ein barockes Ensemble von zahlreichen Figuren. In der Mitte Maria als Abbild der Unbefleckten Empfängnis, umgeben von Engeln. Links von ihr Ramon Llull, rechts Johannes Duns Scotus. Karyatiden halten einen Bogen mit Engeln und Ranken aus Blüten.

Links und rechts der Türflügel Säulen und links die Statue des heiligen Dominikus, rechts die des heiligen Franz von Assisi, jeweils in einer Nische.

Kloster Sant Francesc bzw. Convento de San Francisco:

Informationstafel

In dem 1281-1390 errichteten Franziskanerkloster lebten später auch 140 Mönche der Minoriten. Diese wurden 1835 vertrieben. Das Gebäude wurde bis 1906 als Schule, Gerichtshof, Gefängnis und Kaserne genutzt. Seit 1906 wird es von den Franziskanern des Dritten regulierten Ordens genutzt, die 1952 hier eine Schule gründeten. Außerdem befindet sich hier ein Kulturzentrum.

Über dem Eingang ein Balkon mit Brüstung und über der Balkontür ein Relief mit einem Wappen und der Jahreszahl 1950.

Informationstafel zum Kreuzgang.

Gotischer Kreuzgang, der an die Kirche angebaut ist mit trapezförmigem Grundriss. Im Norden befindet sich der älteste Flügel aus dem 14. Jahrhundert, im Süden der Flügel aus dem 15. Jahrhundert. Blick in den nördlichen Flügel, der an der Kirche angebaut ist.

Blick vom Kreuzgang auf den Turm der Kirche von 1734.

Blick vom nördlichen Flügel auf die südöstlichen Flügel mit einer Palme und dem Brunnen in der Mitte des Hofes. Hier sieht man die oberen Galerien aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Spitzbögen auf zierlichen Säulen in allen Flügeln des Kreuzganges. Hier der östliche Flügel.

Blick vom südlichen Flügel auf das Langhaus der Kirche und den nördlichen und östlichen Flügel mit einer großen Zypresse in der Ecke.

An den Wänden haben sich vereinzelt Wandmalereien erhalten.

Schlussstein vom Kreuzrippengewölbe.

Blick in einen Raum des Klosters, der als Museum dient. Das Portal aus Stein zeigt kannelierte Säulen mit ionischen Kapitellen. Über dem Türsturz ein Wappen.

Auf einem Lesepult eine Notenhandschrift mit Hufnagelnoten.

Gemälde mit betenden Heilige vor einer Monstranz, ca. 17. Jahrhundert.

In die Seitenwand eingelassen ein Waschbecken mit farbigen Fliesen.

Informationstafel zur Sakristei

Blick in die Sakristei mit Schränken mit Schuladen, liturgischen Gewändern, Tisch mit Stühlen, Gemälden und einem Altar.

Gotisches Triptychon, Altarretabel, aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts vom mallorquinischen Maler Joan Desi (1481-1520). Es ist der Muttergottes geweiht. Im unteren Bereich 4 kleine Gemälde aus dem späten 13. Jahrhundert mit Szenen aus dem Leben der heiligen Ursula.

Details des Altarretabels

Strahlenmonstranz 1. Hälfte 17. Jahrhundert.

Informationstafel zur Kirche.

Die Kirche hat ein Kirchenschiff mit je 8 Seitenkapellen, die mit Spitzbögen vom Langhaus augetrennt sind. Überwölbt ist das Kirchenschiff mit einem Kreuzrippengewölbe von 1384, welches die ursprüngliche Balkendecke ersetzte.

Informationstafel zur Orgel

Auf der nördlichen Seite, kurz vor dem Hauptaltar die Orgel. Sie hat ein historisches Gehäuse, welches im 16. bis 18. Jahrhundert erbaut worden war. Von dem historischen Instrument sind die Prospektpfeifen und die spanischen Trompeten erhalten, die 1771 von Jordi Bosch gebaut wurden. Das Orgelwerk wurde vom deutschen Orgelbauer Gerhard Grenzing (1942-) geschaffen. Als Vorbild dienten historische Orgeln in Mallorca.

Blick in den Chor mit dem Chorumgang und dem Hauptaltar. Die farbigen Glasfenster stammen aus dem 20. Jahrhundert. Der barocke Altar wurde 1730 geweiht. In der Mitte ein großes Tabernakel mit Türen, flankiert von Statuen den heiligen Dominikus links und dem Ramon Llull rechts. Darüber der heilige Franz von Assisi, eine Statue von Jaume Blanquer (-1636), dem berühmtesten Bildhauer Mallorcas in der Barockzeit. Ganz oben der heilige Georg auf seinem Pferd.

Chorumgang im Stil des Barock.

Schlussstein des Gewölbes im Chorumgang.

Informationstafel

Kapelle des Heiligen Sakraments mit einem gotischen Altar von Fausto Morcell y Bellet, welches 1919 restauriert wurde.

Informationstafeln zu Franziskanern in der Familie Aragón.

Hinter dem Hochaltar sind Gemälde von 1633 mit Darstellungen von Mitgliedern der Familie von Aragón, die sich dem Franziskanerorden angeschlossen haben. In der Mitte die Darstellung der Unbefleckten Empfängnis.

Detail des Gemäldes rechts oben mit dem Bildnis von Jakob von Aragón, dem Erben der Krone von Mallorca, der lieber Mönch werden wollte, er starb 1304.

Detail des Gemäldes unten mit einer Ansicht der Stadt Palma de Mallorca, in der Zeit 1541 als Kaiser Karl V. Mallorca besuchte. Man sieht die Stadtmauer, die Fassade der Kathedrale, die Burg von Bellver und Windmühlen.

Daneben an der Wand das Grabmal des Gouverneurs des Castillo de Bellver Don Pedro de Pan und seiner Frau, gestorben 1599 bzw. 1600.

Informationstafel zur Kapelle unserer lieben Frau vom Trost

Die Kapelle befindet sich im Chorumgang. Altar von 1619.

Informationstafeln zum Grab von Ramon Llull.

Grab von Ramon Llull in der letzten nördlichen Kapelle des Chorumgangs. Sein Grab wurde von Francesc Sagrera 1487 aus Alabaster gefertigt. Ramon Llull (1232-1315) war der Begründer der katalanischen Literatursprache und ein berühmter Mystiker.

In den 7 leeren Nischen unter der Liegefigur von Llull, sollten Statuen der 7 freien Künste aufgestellt werden, um Llulls Weisheit zu betonen. Die Nischen blieben aber leer.

Blick von der Nordseite auf die Südseite des Chores mit den darüber liegenden farbigen Glasfenstern aus dem 20. Jahrhundert.

Informationstafel zur Kapelle von Ramon Llull.

Die Kapelle von 1611, finanziert von Bartolomeu Llull, befindet sich links vom Hauptaltar. Der barocken Altar zeigt zwischen kannelierten Säulen in der Mitte die Statue von Ramon Llull, flankiert von zwei Heiligen. Über Llull das Wappen der Familie mit dem Halbmond. Links an der Wand ein Gemälde mit der Darstellung der Steinigung des Weisen in Tunis 1315.

Ebenfalls auf der nördlichen Seite, direkt neben der Orgel, eine barocke Seitenkapelle mit Halbkuppel. An den Wänden von Stuck umgebene Gemälde. Der goldene Altar mit kannelierten Säulen und Halbkuppel, zeigt die Statue ggf. von Franz von Assisi, umgeben von Köpfen von Engeln in Wolken.

Blick auf die südliche Seite des Langhauses mit den Seitenkapellen und Nebenaltären. Darüber farbige Glasfenster aus dem 20. Jahrhundert.

Detail der Kirchenbänke aus Holz mit Intarsien.

Blick durch das Kirchenschiff Richtung Westen zum Ausgang.

Seitenkapelle mit einem gläsernen Sarg mit der Leiche Jesu.

Seitenkapelle mit Kuppel und einem Altar mit der Statue der Maria mit Krone.

Informationstafel zum Altar mit der Kreuzigung Christi

Goldfarbener Altar mit Säulen. In der Mitte die Kreuzigung Christi, umgeben von Gemälden. Unten das letzte Abendmahl. Oben Matthäus und die heilige Katharina. An den Seiten Szenen aus dem Leidensweg Jesu Christi.

Goldfarbenes Tabernakel unter einem Rundbogen.

Weitere barocke Seitenaltäre.

Kanzel von 1747. Von ihr hielt 1749 Junipero Serra eine Predigt zu Ehren von Ramon Llull.

Streetart mit einer Comicfigur als Vampir an einer Garagentür.

Eglesia de Santa Eulàlia:

Die Kirche gehört zu den ersten nach der Reconquista gegründeten Kirchen. Bereits 1236 wurde durch den christlichen Eroberer Mallorcas, König Jakob I. an dieser Stelle eine Kapelle errichtet. Bis in das Jahr 1414 erfolgte dann der Ausbau zur Kirche im Stil der Gotik. Die der heiligen Eulàlia gewidmete Kirche ist dreischiffig. Vor der Kirche befand sich noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts ein Friedhof, der danach als Marktplatz genutzt wurde.

Die Fassade und der Turm der Kirche stammen von 1893-1903 im Stil der Neugotik. Diese Umgestaltung war notwendig geworden, um Schäden des Erdbebens von 1851 zu reparieren.

Blick von der Plaça de Santa Eulàlia auf die nach Südwesten ausgerichtete Fassade der Kirche Santa Eulàlia mit einem Turm über dem Portal.

Spitze des Turms mit Maßwerk, Fialen und Wasserspeiern.

Wasserspeier

Neugotisches Portal der Kirche.

Oberes Ende des Kielbogens vom Portal.

Im Tympanon die Statue der heiligen Eulàlia von Jaume Blanquer (gest. 1636) aus dem Jahr 1621.

Details der floralen Motive, Drachen und Ungeheuer wie Kapitelle der Kielbögen des Portals.

Inneres:

Neben der Kathedrale ist diese Kirche die einzige mit 3 Kirchenschiffen in Mallorca. Hier wurde König Jakob II. zum König gekrönt. Blick durch das Langhaus der Basilika Richtung Hauptaltar. Alle 3 Kirchenschiffe haben Kreuzrippengewölbe.

Blick in den Chor mit Chorumgang. Von der Decke hängt ein großer Kristallleuchter.

Hauptaltar und Apsis.

Informationstafel zur Kapelle der Dame der Barmherzigkeit.

Nebenaltar aus dem 17. Jahrhundert mit Statuen von Adrià Ferran und salomonischen Säulen.

Blick in die südliche Seite des Chorumgangs.

Informationstafel zur Kapelle des heiligen Christus.

Nebenaltar in der Form eines goldfarbenen Portikus mit kannelierten Säulen. In der Mitte die Kreuzigung flankiert von zwei Engeln. In der Predella ein Relief mit der Kreuzabnahme.

Informationstafel

Zugang zur alten Kapelle der heiligen Anna. Das Portal aus Stein, stammt ursprünglich aus dem Haus der Ritterfamilie Tomàs aus der Altstadt von Palma de Mallorca.

Blick in eine der Seitenkapellen im Chorumgang.

Informationstafel zur Kapelle des heiligen Eligius bzw. Eligius Noviomensis.

Altar des heiligen Eligius im Stil der Renaissance von 1653. Die Kapelle steht seit 1313 unter der Obhut der Silberschmiede. In der Predella ein Relief mit der Anbetung der Hirten von Jaume Blanquer (1580-1636).

Nebenaltar in gotischen Formen mit der Statue von Maria im Zentrum.

Gotisches Gemälde mit der Darstellung des Todes von Maria, unbekannter Künstler.

Strahlenmonstranz.

Taufbecken vor einer Nische in der Wand mit Spitzbogen und der Statue von Johannes dem Täufer aus ggf. Alabaster oder Marmor.

Gotisches Altarretabel mit Gemälden von Heiligen auf Goldgrund v.l.n.r. Johannes der Evangelist, heilige Barbara, heilige Lucia und der heilige Blasius. Darunter in der Mitte Jesus Christus im Grab, flankiert auf jeder Seite von 3 Heiligen.

Kapelle und Altar der heiligen Katharina. Seit 1365 war sie dem heiligen Antonius geweiht und seit 1628 der heiligen Katharina von Alexandria, die im Zentrum des Altars als Statue steht. Sie wird flankiert von Gemälden mit der heiligen Katharina von Siena und rechts der heiligen Agnes von Rom. Die Kapelle steht unter der Obhut der Schreinerzunft.

Blick durch das Kirchenschiff nach Westen zur Orgelempore und der großen Fensterrose darüber.

Detail der Orgel.

Rathaus bzw. Ajuntament von Palma de Mallorca, an der Plaça de Cort, etwas westlich der Kirche Santa Eulàlia. Das Gebäude war früher der Gerichtshof und stammt aus dem 16. Jahrhundert, beeinflusst von der italienischen Renaissance. Inneres:

Blick in das Treppenhaus, eine dreiläufige Treppen mit Zwischenpodest, flankiert von lebensgroßen Puppen in mallorquinischer Tracht.

Details der Puppen in Tracht, zum Teil mit mallorquinischen Musikinstrumenten, kleine Trommel und eine Sackpfeife, die Xeremia.

Blick in den Lesesaal der öffentlichen Bibliothek im Rathaus.

Can Corbella: Das Gebäude im Neomudéjarstil (eine Sonderform des mallorquinischen Jugendstils) aus dem 19. Jahrhundert, liegt ebenfalls an der Plaça de Cort. Entworfen als Mehrfamilienhausvon Nicolau Lliteres (1874-1940) im Auftrag der Familie Corbella. Auffällig sind die farbigen Glasfenster in den Hufeisenbögen im Erdgeschoss. Die 3 oberen Geschoss ragen senkrecht etwas über das Erdgeschoss hinaus und haben hohe Fenster mit zahlreichen Verzierungen. Sie sind von kleinen Säulen aus Holz voneinander getrennt. Das oberste Geschoss ist wieder etwas zurückgesetzt. Ein Turm mit achteckigem Grundriss krönt das Gebäude.

Seiteneingang und Türklopfer der Can Corbella.

Laden mit Spezialitäten in der Carrer de Sant Domingo.

Carrer de Sant Domingo. Ein schöne Straße mit vielen Läden, die den Altstadthügel hinunterführt Richtung Meer.

Postamt in einem historischen Gebäude in der Carrer Constitució 6.

Zwischen der Carrer del Conquistador und der Costa de la Seu, liegt das Gebäude der Fundación Bartolomé March, einem Kunstmuseum. Es ist die Residenz des ehemaligen Bankiers Juan March (1880-1962), ein monumentales Palais von 1939. Blick auf die der Plaça de la Reina zugewandten Fassade.

Castell de L’Almudaina bzw. Palau de S’Almudaina bzw. Palacio Real de La Almudaina: Auf der anderen Seite des Palau March und der dazwischen verlaufenden Costa de la Seu liegt ein Teil des Königspalastes, umgeben von Mauern mit Zinnen und einem Turm.

Die 1863 angelegte Plaça de la Reina mit einem, von Blumenbeeten umschlossenen runder Springbrunnen zu Ehren des Dichtrs und Politikers Joan Alcover. Halteplatz für die von Pferden gezogenen Kutschen.

Blick auf die dem Meer zugewandte Seite des Königspalastes. Vor einem Durchgang durch die Festungsmauern, steht die Statue „Es Foner“, der Steinschleuderer aus Bronze von Lorenzo Rossello bzw. Llorenç Rosselló (1867-1901). Oben auf einer Anhöhe über dem Meer, welche schon von den Urmallorquinern in der Talaiotkultur besiedelt war der Königspalast. Die maurischen Wesire ließen an diesem Ort einen befestigten Palast, einen Alcázar errichten. Dieser wurde dann auch von den christlichen Königen genutzt und zu einer Residenz umgebaut. Im Lauf der Jahrhunderte war die Almudaina Gefängnis und Justizpalast, heute ist es Militärkommandantur und Sitz des spanischen Königs.

Unterhalb der Festungsmauern, unter dem gemauerten, 19 m breiten Bogen Arc de sa Drassana, liegt der Teich „Lago del Cisne“.

Auf einem kleinen Platz Künstler, die Karrikaturen zeichnen. -

Fahrt nach Sóller durch das Tramuntanagebirge bzw. Serra de Tramuntana mit Felsen und der Vielblütigen Heide (Erica multiflora).