Ausführlicher Reisebericht mit allen Bildern.

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Modemuseum Schloss Meyenburg, Plau am See 05.04.2024

-

Modemuseum Schloss Meyenburg: das Schloss ist der ehemaliger Adelssitz der Familie von Rohr. Seit dem 14. Jahrhundert bis 1945 war das palastartige Herrenhaus Sitz der Familie von Rohr. Das Haus ist zweigeschossig und hat die Form eines L. Zum Teil sind hier noch Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Meyenburg erhalten, der Rest geht auf Bauten des 15. und 16. Jahrhunderts zurück. Der Baukörper wurde insgesamt 1865/66 durch den Berliner Baumeister Friedrich Adler (1827-1908) im Stil der norddeutschen Renaissance, Neurenaissande überformt, was in der Fassadengestaltung der Giebel besonders deutlich wird. Erneute Umbauten fanden 1914 statt. Die Sanierung und Instandsetzung in den Jahren 1996–2002 stellte den Zustand von 1866 wieder her. Das Schloss wird heute als Modemuseum, Schlossmuseum und Öffentliche Bibliothek genutzt. Das Schloss und der Schlosspark sind denkmalgeschützt.

Der heutige Park geht auf eine Anlage durch den Berliner Hofgärtner Fink im Jahr 1868 zurück. Über die Jahre ist er stark verwildert und wurde 1997 restauriert. Im Osten wird er durch den kleinen Fluss Stepenitz begrenzt.

Das Modemuseum Schloss Meyenburg zeigt Teile der umfangreichsten europäischen Modesammlung von Kleidermode des 20. Jahrhunderts von 1900 bis 1970. Zusammengetragen wurde die Sammlung von Josefine Edle von Krepl (1944-). Sie eröffnete in der DDR die erste Boutique in Ost-Berlin. Seit 2006 beherbergt nun das Museum Bekleidung und Schmuck, sowie Assessoires wie Handtaschen, Fächer, Schirme, Handschuhe und Brillen. Ergänzt wird die Sammlung durch kleine Möbelstücke, Fotos, Spielzeug und Schminkutensilien.

Schloss von außen, Details der Fassaden, Blick in den Park.

Inneres:

Sonderausstellung zum Thema Schlipse. In Rahmen sortiert nach Motiven, wie zum Beispiel Streifen oder Batik.

Rahmen mit kuriosen Schlipsen in Form eines Fisches oder Schlipse mit Tiermotiven.

Einer der Räume im Schloss mit einem Schrank mit Intarsien aus Holz.

Deckenleuchte aus der Zeit des Jugendstils.

Mittelalterlicher Turm mit Sterngewölbe, mit aufgehängten Tüchern und Schlipsen.

Tücher und Schlipse des Modeunternehmens Lanvin.

Wandleuchte aus der Zeit des Jugendstils.

Blick in einer der Ausstellungsräume im Erdgeschoss mit Mode vom Anfang des 20. Jahrunderts.

In einem Eckraum ist historisches Spielzeug ausgestellt, hier eine Puppenküche und ein kleiner Einkaufsladen.

Eine Puppe, Puppenkleidung und kleine Möbel für ein Puppenhaus.

Kleider aus den 1920ger Jahren.

Vor einem Fenster mit farbigen Wappen, stehen Modellköpfe mit Hüten und Kappen aus den 1920ger Jahren.

Fotografie der letzten Kaiserin Auguste Viktoria von Hohenzollern mit ihrer Schwiegertochte Kronprinzessin Cecilie.

Brautkleid mit Schleppe auf der Treppe zur oberen Etage.

Schuhe, Fächer und Tasche in Blautönen.

Detail einer Halskette.

Ausstellungsraum mit Kleidern uns Assessoires der 1930ger Jahre.

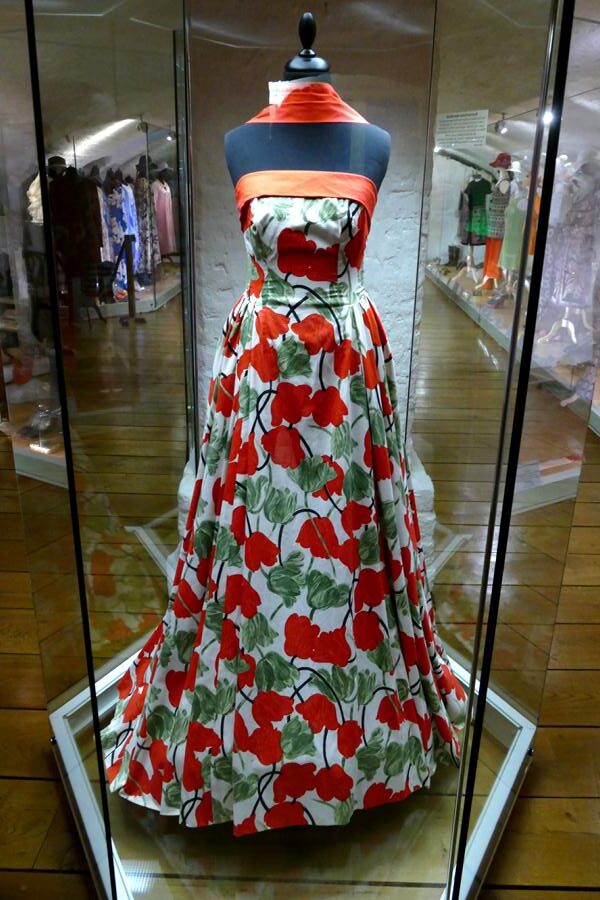

Abendkleider

Bunte Sommerkleider der 1930ger Jahre.

In Kellergeschoss Mode der 1950ger Jahre mit bunten ausgestellten Röcken und Blusen.

Kleiner Nierentisch als Beistelltisch.

Abendkleid mit Pelzstola.

Gläser und Spieße für Bowle aus Glas mit farbigen Tieren aus den 1950er und 1960er Jahren.

Gerade geschnittene Kleider der 1960er Jahre mit Schuhen, Hüten und Handtaschen.

In einer Ecke speziell zusammengestellt die heute verpönte Mode aus Pelzen

Detail eines bestickten Stoffes mit chinesischen Motiven.

Bademode aus verschiedenen Jahrhunderten.

Raum mit Mode der 1060er und 1070er Jahre.

Lange Handschuhe aus Satin und eine skurile Sonnenbrille.

Detail einer Brosche an einem Halsband aus Samt.

Tischdecke und Kissen mit spezieller Stickerei, Knötchenstich. -

Plau am See:

Der Ort liegt 90 km südlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern am Ufer des Plauer Sees. Die Stadt hieß um 1235 wie das Gebiet Plawe, ein polabischer bzw. westslawischer Name für eine Gegend, in der Flößerei betrieben wurde.

1994 wurde der Name der Stadt Plau durch den Zusatz „am See“ ergänzt, um Verwechslungen zu vermeiden. Seit 1998 ist er ein staatlich anerkannter Luftkurort.

Ufer des Plauer Sees, südlich des Ortes.

Silberfarbener Hirsch als Kerzenleuchter in einem Restaurant und Hotel.

Kuss-Haltestelle und Villen an der Hermann-Niemann-Straße am Ufer des Sees.

Kleiner Teich im Wald.

Statue des römischen Feldherren Coriolan vom Bildhauer Wilhelm Wandschneider (1866-1942).

Umgestürzter Baumstumpf in einem Teich.

Ufer des Sees mit Schiffsanlegestelle.Steg mit kleinem Bootshaus.

„Unbeliebte Naturbewohner“, lustige Werbung gegen Müll in der Natur.

Blick von einer offenen Hütte zum rasten auf den Plauer See.

Plan der Stadt.

Blick in die Steinstraße

Kirchplatz mit der Pfarrkirche Sankt Marien. Um 1225 wurde der Grundstein für diese Hallenkirche westfälischen Typs gelegt. Sie ist eine Mischung aus Romanik und Gotik. Ende des 13. Jahrhunderts war der Bau vollendet. Die Reformation erreichte die Stadt im Jahr 1532. 1631 verschanzten sich schwedische Truppen auf dem Kirchturm und beschossen die Burg, von wo aus die kaiserlichen Truppen auf die Kirche zielten. Letztendlich brannte der Turm 1696 aus, der alte Marienaltar wurde 1726 Opfer der Flammen und auch das Kirchendach wurde 1756 durch Feuer zerstört. 1877-1879 wurde die Kirche restauriert und man griff dabei auch tief in die originale Bausubstanz ein. Der aus Feldsteinen errichtete romanische Chor wurde weitgehend abgetragen und im Stil der Neugotik neu aufgebaut. Das Turmgewölbe wurde erneuert und der Turmraum durch ein zweites Portal geteilt. Die Ausmalung wurde völlig neu gestaltet und auch ein neues Gestühl mit umfangreichen Emporen eingebaut. Neben Theodor Krüger (1818-1885) waren noch die Baumeister Eugen Müschen und Carl Voss beteiligt. In den vergangenen Jahren wurden große Teile der Kirche umfassend saniert und erneuert.Detail eines Fensters.

Im Erdgeschoss des Turmes sind noch die Mauern aus Feldsteinen erhalten geblieben.Blick in den geteilten Turmraum im Erdgeschoss.

Inneres:

Blick Richtung Chor in den dreischiffigen, dreijochigen Kirchenraum. Die Hallenkirche hat eine neugotische Ausstattung. Vier mächtige romanische Bündelpfeiler mit Trapezkapitellen tragen ein gotisches Kreuzrippengewölbe aus dem 14. Jahrhundert.

Links und rechts Emporen und links vor dem Chor eine neugotische Kanzel.

Der Altarraum wurde in den Jahren 1877/79 weitgehend neu mit einer ungewöhnlichen Deckenkonstruktion wieder aufgebaut.

Das Gemälde mit der Kreuzigung Jesu stammt vom in Plau geborenem Maler Friedrich Lange (1834-1875).

Vor dem Altar ein Taufbecken, in Norddeutschland Fünte genannt. Sie wurde 1570 in der Geschützgießerei der Plauer Burg von Evert Wichtendal gegossen. Sie hat die Form eines Kelches und außen zahlreiche Reliefs, das mecklenburgische Wappen und eine niederdeutsche Inschrift.

Das Gestühl im Chorraum, welches für den Magistrat und die Amtsrichter der Stadt reserviert war.

Blick vom Chor Richtung Westen zur Orgel.

Die Orgel wurde 1980 von der Firma Nußbrücker (Mecklenburger Orgelbau) auf Basis der alten Orgel von Friedrich Friese III.(1827-1896) umgebaut und erweitert. Sie wird alljährlich vom „Plauer Musiksommer“ für Konzerte genutzt.

Detail der Orgelempore.

Detail des bemalten Gewölbes.

Blick auf die ungewöhnliche Decke im Chorraum.

Auf dem Gestühl ist die Beschriftung einer ehemaligen Sitzordnung teilweise erhalten. Bis 1923 waren ca. 75 % der 1.100 Plätze an Ämter, Innungen, Familien und Privatpersonen vermietet.

Blick von den Emporen auf den Kirchenraum.

Denkmal für die Opfer des ersten Weltkrieges im Turmraum. Es stammt vom Bildhauer Wilhelm Wandschneider (1866-1942), vom dem auch der Coriolan am Seeufer stammt. 1922 wurde es geweiht. Es wird „Pietà – Beweinung Christi“ genannt. Oberhalb 7 Tafeln mit den Namen von 146 Gefallenen.

Informationstafel.

Nordseite der Kirche mit angrenzenden Fachwerkhäusern.

Blick auf den Chor der Kirche, wo sich nur noch einige Reste der Fundamente aus Feldsteinen erhalten haben.

Historische Häuser an der kleinen Straße „Am Eichberg“.

Blick über den Marktplatz zur Kirche.

In einem Fachwerkhaus eine „Katholische Kapelle“.

Rathaus, erbaut nach Pänen des Landesbaumeisters Dreyer 1888/89 im Stil der niederländischen Neurenaissance. Das zweigeschossige verklinkerte Gebäude hat zwei seitliche und einen mittleren Risalit mit Treppengiebeln. Oben ein Dachreiter mit Laterne und der Rathausuhr. Von 1945-47 war das Rathaus von der sowjetischen Kommandantur besetzt.Fachwerkhäuser.

Schaufenster mit geschnitzten Weinregalen und anderen Plastiken aus Holz.

Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.