Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.

Altes Rathaus

Augustinerkirche

Ausstellungsgebäude der Wiener Sezession

Belvedere

Donaukanal und Donau Rundfahrt per Schiff

Historische Musikinstrumente im Musikvereinsgebäude

Hofburg

Hofsilber- und Tafelkammer

Kaiserappartments, Sisi-Museum

Kaiserliche Schatzkammer

Kapuzinergruft

Karlskirche

Kunsthistorisches Museum

Michaelerkirche

Minoritenkirche

Musikvereinsgebäude

Naschmarkt

Neue Burg, Heldenplatz

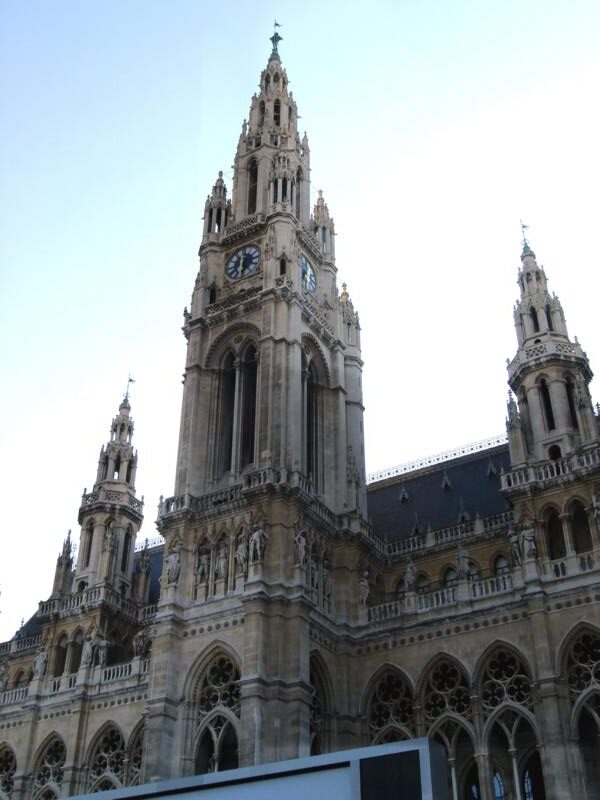

Neues Rathaus

Neustädter Altar

Oberes Belvedere

Österreichische Mediathek

Österreichische Nationalbibliothek, Prunksaal

Palais Ferstel

Palais Kinsky

Parlament, Pallas-Athene-Brunnen

Peterskirche

Prater

Schloss Schönbrunn

Gloriette

Schloss Schönbrunn Inneres

Schlosstheater

Schmetterlingshaus an der Hofburg

Schottenkirche

Stephansdom

Unteres Belvedere

Goldkabinett

Volksgarten

Votivkirche

Wienbibliothek Musiksammlung

Walk of Fame

Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular

Wien 27.07.- 07.08.2013

Wien: Erste urkundliche Erwähnung Wiens als „Wenia“ 881, aber bereits in der Altsteinzeit war das Wiener Becken kontinuierlich besiedelt. Im 1. Jahrhundert legten hier die Römer eine Stadt mit Namen „Vidobona“ an. Bereits im 11. Jahrhundert war Wien ein wichtiger Handelsort. Heinrich II. oder Heinrich Jasomirgott (1107-1177) aus dem Geschlecht der Babenberger, machte Wien 1155 zu seiner Hauptstadt. Kurz danach wurde Österreich zum Herzogtum erhoben und damit war Wien Residenzstadt. Nach Beendigung des 3. Kreuzzuges wurde der englische König Richard Löwenherz (1157-1199) bei seiner Rückreise nach England von Markgraf Leopold V. (1157-1194) 1192 in Erdberg bei Wien gefangen genommen und in Dürnstein gefangen gehalten. Ab 12. Jahrhundert erste kulturelle Blüte. Mit dem Sieg 1278 von Rudolf I. (1218-1291) über Ottokar II. Přemyslvon Böhmen (ca. 1232-1278) begann die Herrschaft der Habsburger in Österreich. Architektonisch ist Wien bis heute vor allem von den Bauwerken aus der Gründerzeit, aber auch vom Barock und Jugendstil (dem sogenannten Wiener Secessionsstil) geprägt. 1804-1867 war es die Kaiserliche Reichshaupt- und Residenzstadt und wurde zum kulturellen und politischen Zentrum in Europa. 1814/15 fand hier der Wiener Kongress statt, der nach der Niederlage Napoleons die Europäischen Grenzen neu festlegte. Noch 1910 war es die Hauptstadt der Habsburgermonarchie. Zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt heute die Altstadt von Wien, aber auch Schloss Schönbrunn. Die Hauptstadt Österreichs liegt an der Donau und ist mit fast 2 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt in Österreich.

-

Luftbilder vom Flug ab Berlin und Landung.

-

Summerstage mit Bars, Restaurants und beleuchteter Kunst am Ufer des Donaukanals bzw. der Kleinen Donau. Im Mittelalter befand sich hier der Hauptarm der Donau.

-

Staatsoper an der Ringstraße, Herbert-von-Karajan-Platz. Gehört zu den größten und prächtigsten Musiktheatern der Welt. 1861-1869 nach Plänen von August Siccard von Siccardsburg (1813-1868) und Eduard van der Nüll (1812-1868) im Stil der Neorenaissance erbaut. 1869 mit Mozarts Don Giovanni eröffnet. Berühmte Dirigenten wie Gustav Mahler, Richard Strauss, Herbert von Karajan oder Karl Böhm arbeiteten hier.

-

Detail eines Balkons aus Metall.

-

Goethedenkmal am Opernring aus Bronze von Edmund von Hellmer (1850-1935), 1900 enthüllt. Auf einem Podest aus Granit sitzt Goethe auf einem Sessel.

-

Andenken, Magnete mit Motiven von Wien.

-

Kunsthistorisches Museum: kurz KHM, 1891 an der Ringstraße eröffnet. Direkt gegenüber das Naturhistorische Museum als Zwillingsbau. Beide Museen gehören zu den wichtigsten Großgebäuden an der Ringstraße. Beide Gebäude flankieren den Maria-Theresien-Platz. Auftraggeber des Baus war Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916). Er hatte sich 1857 zum Abriss der Stadtmauer entschieden, im Kontext mit der geplanten Stadterweiterung. 1872 von Gottfried Semper (1803-1879) und Carl von Hasenauer (1833-1894) für die kaiserlichen Sammlungen entworfen und bis 1881 fertiggestellt (Neorenaissance). Der Grundstock der Museumsbestände besteht aus den Sammlungen der Habsburger.

-

Naturhistorisches Museum: kurz NHM, von der Ringstraße aus rechts, von den gleichen Architekten, 1889 eröffnet. Es enthält 30 Millionen Sammlungsobjekte.

-

Maria-Theresien-Platz mit imposanten Denkmal von Kaspar von Zumbusch (1830-1915) von 1887. Er arbeitete mit seinem Schüler Anton Brenek 13 Jahre an der Herstellung der Bronzefiguren. Auftragsarbeit von Franz Joseph I. Das Denkmal ist fast 20 m hoch und bedeckt eine Fläche von 632 qm. Es erinnert an die Gattin von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen (1708-1765). Sie regierte die Habsburgermonarchie von 1740-1780. Auf den 4 Seiten des Sockels befindet sich je ein Bogenfeld mit Reliefs, davor jeweils thematisch passend eine Statue.

Um das Denkmal ein Garten, gestaltet wie ein barockes Gartenparterre. Genau gegenüber, auf der anderen Seite der Ringstraße liegt die Wiener Hofburg.

Detail einer Seite mit den Beratern der Kaiserin, repräsentiert von Wenzel Anton Kaunitz als Statue. Im Relief dann Johann Christoph von Bartenstein, Gundaker Thomas Graf Starhemberg und Florimond Claude von Mercy-Argenteau. Im Hintergrund die Gloriette von Schloss Schönbrunn.

Detail: zu Füßen der Kaiserin die Verkörperungen der Kardinaltugenden. -

Museumsquartier Wien: Grundlage sind die ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen. Plan der Anlage.

Betritt man den Innenhof befindet sich rechts das Museum für moderne Kunst Stiftung Ludwig (mumok). Die Fassade ist mit anthrazitfarbiger Basaltlava verkleidet.

In der Mitte die Veranstaltungshallen vom Tanzquartier Wien. -

Kunsthistorisches Museum:

Birgt eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt.

Rechts vom Eingang empfängt die Personifikation der Bildhauerei von Johannes Benk -(1844-1914). Das Sklupturenprogramm des ganzen Baus stammt von Gottfried Semper (1803-1879) selbst.

Darüber „Eros und Psyche“ auch von Johannes Benk. Darüber der Kopf von Lorenzo de Medici von Victor Oskar Tilgner (1844-1896).

Der Fußboden im Vestibül unter der Kuppel aus Carrara-Marmor und schwarzem belgischen Devonkalk.

Blick in die Kuppel mit Portraitköpfen von Cellini, Raffael, Michelangelo und Bramante. Die Namen stehen auf den roten Marmorplatten.

Blick durch den Okulus in die darüber liegende Kuppelhalle.

Rechts und links der zum Treppenhaus führenden Mittelachse des Vestibüls gelangt man über einige Stufen und durch Ädikulaportale in die höher gelegenen Sammlungsräume des Hochparterre. Canovas Theseusgruppe am Wendepodest der Treppenanlage markiert einen Höhepunkt der Rauminszenierung. Darüber das Stiegenhaus in prachtvoller Farbigkeit und opulentem Formen- und Bilderreichtum.Theseusgruppe am Wendepodest von Antonio Canova (1757-1822).

Eingang zur Kunstkammer: Sie ist den Kunst- und Wunderkammern des späten Mittelalters, der Renaissance- und Barockzeit nachempfunden und geht vor allem auf die früheren Sammlungen der Habsburger zurück.

Kleiner Hausaltar ? aus Elfenbein?

Blick in das bemalte Gewölbe eines der Ausstellungsräume.

Donatello (1386-1466): Madonna mit Kind, ca. 1443, umgeben von ehemals teilweise vergoldetem Marmor.

Jörg Syrlin der Ältere (1425-1491) oder Michel Erhart (ca. 1440-1522): Allegorie der Vergänglichkeit „Vanitas“. Lindenholz mit alter Farbfassung.

Bemalte Terrakotta

Margarete von Österreich (1480-1530). Einzige Tochter von Maximilian I. und Maria von Burgund. Statthalterin der habsburgischen Niederlande und Tante von Kaiser Karl V.

Altarflügel, wie ein Comic gestaltet.4 Brunnenfiguren von Johann Gregor von der Schardt (1530-1591) aus vergoldeter Bronze. Vorne Vulkan, dann Flora. Die Kapitelle auf dem Kopf weisen sie als Trägerfiguren aus. Sie dienten ursprünglich als Stützen für einen Prachtbrunnen, der für Kaiser Maximilian II. angefertigt wurde.

Francois Cluet (1510-1572): König Karl IX. von Frankreich, 1569.Erzengel Michael besiegt den Satan. Detail vom Deckel des sog. Michaelspokals. 1532. Stammt aus dem Schatz der Könige von Frankreich. Geschenk an die Habsburger anlässlich der Hochzeit von Karl IX (Sohn von Katharina Medici) und der österreichischen Erzherzogin Elisabeth.

Auf dem gleichen Weg gelangte auch die „Saliera“ von Benvenuto Cellini (1500-1571) in den Besitz der Habsburger. 1540-43. Es ist die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit von Cellini. Er schuf sein Werk für den französischen König Franz I. Allegorische Darstellung der Welt. Elemente Wasser und Erde sitzen sich gegenüber. Die römische Göttin der Erde „Tellus“ sitzt auf einem Elefanten und zu ihren Füßen ist ein Salamander. Er steht für das Element Feuer und ist gleichzeitig das Wappentier von Franz I. In dem aufklappbaren Tempelchen konnte Pfeffer aufbewahrt werden, in der Schale neben Neptun Salz.

Saal in dem Säulen ein Gewölbe mit Kassetten aus Stuck und Bemalung stützen.

Kabinettschrank, 1560/70, vormals Wenzel Jamnitzer (gest. 1585) zugeschrieben. Auf den Reliefs Darstellungen der Tugenden und Laster.

Vitrine mit Pokalen, ca. Ende des 16. Jahrhunderts.

Tischautomat in Form eines Schiffes von Hans Schlottheim (1545/46-1625). Augsburg, 1585. Das Schiff kann als festliche Tischdekoration zur Unterhaltung der Gäste über den Tisch rollen, dazu ertönt Musik. Zwei der Kanonen können mit Schwarzpulver befüllt werden und schießen als Höhepunkt am Ende eine Salve ab.

Büste von König Philipp II von Spanien, um 1580 von Pompeo Leoni (1533-1608).

Becken der Trionfi-Lavabo, 1601 von Christoph Jamnitzer (1563-1618). Triumphzug Amors. Die Liebe triumphiert über die weltliche Macht. Im Vordergrund die gefesselten Figuren von Julius Caesar und Herkules.

Wappendecke „Kaiserreich Österreich“. Im Zentrum der doppelköpfige Habsburger Adler, drumherum Wappen anderer Provinzen.

Albrecht Dürer (1471-1528): Maximilian I., der „letzte Ritter“, 1519

Brettspiel aus dem Besitz von Kaiser Ferdinand I. von Hans Kels d. Ä. 1537.

Tizian bzw. Tiziano Vecellio (1477-1576): Isabella d’Este 1535

Rosenkranz-Anhänger mit dem Leidensweg Christi, eine sogenannte Betnuss. Anfang 16. Jahrhundert.

Kästchen mit Schnitzereien aus Elfenbein oder Holz.

Miniaturbuch aus Metall

Heiliger Gregor mit Schreibern, Elfenbein, spätes 10. Jahrhundert.

Blick in den Innenhof mit Sgraffiti (=Kratzputz – verschiedenfarbige Putzschichten) von Ferdinand Julius Laufberger (1829-1881). 38 Personifikationen der Künste und Gewerbe.

Treppenhaus:

Mitte des Jahres 1881 wurde Hans Makart (1840-1884) mit der Ausstattung des großen Treppenhauses beauftragt. Durch seinen frühen Tod konnten nur einige Lünettenbilder an den Wänden fertiggestellt werden. Die Maler-Vereinigung in denen sich die Brüder Gustav Klimt (1862-1918) und Ernst Klimt (1864-1892), sowie Franz von Matsch (1861-1942) zusammengeschlossen hatten, erhielten 1890 den Auftrag für die weiteren Gemälde in den Zwickeln und an den Wänden über den Bögen der Durchgänge.

Blick auf das Wendepodest mit Canovas Theseusgruppe und 2 Wappenschilde haltende Löwen.Deckengemälde von Mihály Munkácsy (1844-1900) „Apotheose der Renaissance“, 1890 vollendet. Ursprünglich hatte zwar Hans Makart den Auftrag erhalten, durch seinen frühen Tod erhielt dann der Ungar den Auftrag. Unten links unterhält sich Leonardo da Vinci mit Raffael. Rechts unten hinter der Balustrade Michelangelo in klassischer Denkerpose. In der Mitte am Ende der Treppe unterrichtet Tizian einen Schüler in Aktmalerei.

Zwickel- und Interkolumnienbilder: 6 Jahre nach Makarts Tod erging der Auftrag an die erwähnte Künstlervereinigung.

Detail: Franz von Matsch (1861-1942) „Römische Antike“ links und rechts die „Karolingische Zeit“.

Oben von Hans Makart die „Allegorie der religiösen und profanen Kunst“. Darunter links von Gustav Klimt (1862-1918) „Griechische Antike“ und rechts ebenfalls von Gustav Klimt „Ägypten“.

Links neben der „Griechischen Antike“ das Venetianische Quattrocento“ mit einem Profil des Dogen, ebenfalls von Gustav Klimt.

Die „Griechischen Antike“ wird durch Pallas Athene dargestellt.

Rechts neben „Ägypten“ von Gustav Klimt die „Altitalienische Kunst“. -

Gemäldegalerie: Ging aus den Kunstsammlungen des Hauses Habsburg hervor und zählt heute weltweit zu den größten und bedeutendsten ihrer Art.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Der verliebte Alte, um 1530/40

Jan Thomas bzw. Johannes Thomas (1617-1678) : Margarita Teresa von Spanien, 1. Frau von Leopold I. in einem Theaterkostüm. Tochter Philips IV. von Spanien. Velasques porträtierte sie in dem berühmten Gemälde „Las Meninas“ als süßes blondes Mädchen. Die junge Kaiserin war von strenger Frömmigkeit und veranlasste Leopold I. zur Vertreibung der Juden aus Wien, weil sie diesen die Schuld an ihren zahlreichen Fehlgeburten gab.

Jan Thomas bzw. Johannes Thomas (1617-1678): Kaiser Leopold I. in einem Theaterkostüm.

Hans Burgkmair der Ältere (1473-1531): Kaiser Friedrich III.

Hans Burgkmair der Ältere (1473-1531): Eleonora von Portugal, seine Frau. Der letzte Ritter Maximilian I. ist deren gemeinsames Kind.

Albrecht Dürer (1471-1528): Karl der Große mit Bügelkrone, ca. 1514

Albrecht Dürer (1471-1528): Kaiser Sigismund

Museumscafé in der Kuppelhalle: achteckiger Grundriss, eine Anspielung und inhaltliche Verknüpfung mit dem Aachener Dom. In den oberen Bogenzwickeln Genien und Fama-Figuren, in den unteren Bogenzwickeln Knabengestalten als Allegorien der einzelnen kunstgewerblichen Tätigkeiten. Darüber eine riesige Kuppel.

Details der Figuren.

Blick aus dem Fenster auf den Zwillingsbau des Naturhistorischen Museums und den Maria-Theresia-Platz.

Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun: Marie Antoinette, das jüngste Kind von Maria Theresia und Franz I. Stephan von Lothringen. Sie endet ebenso wie ihr Mann Ludwig XVI. auf dem Schafott.

Antoine-François Callet (1741-1823): König Ludwig XVI. von Frankreich im Krönungsornat. 1793 hingerichtet. Gemälde datiert 1781

Canaletto (1720-1780): Gartenseite von Schloss Schönbrunn. 1759/60

Canaletto (1720-1780): Schönbrunn von der Hofseite. 1758

Anton von Maron (1731-1808): Kaiserin Maria-Theresia in Witwentracht mit dem Plan von Schloss und Garten Schönbrunn. Nach dem Tode ihres Mannes (1765), legte sie diese bis zu ihrem Tode nicht mehr ab. 1773.

Canaletto (1720-1780): Wien vom Belvedere gesehen. 1758-61

Johann Zoffany (1733-1810): Franz I. Stephan von Lothringen, der Mann von Maria-Theresia in seinen naturhistorischen Sammlungen. 1776/77

Pompeo Girolamo Batoni (1708-1787): Kaiser Joseph II. und Großherzog Pietro Leopoldo von Toskana (der spätere Kaiser Leopold II.), die beiden ältesten Söhne von Maria-Theresia.

Anton Raphael Mengs (1728-1779): Infantin Maria Ludovica, Tochter von Karl III. von Spanien, Gemahlin von Leopold II., um 1764/65Orazio Lomi Gentilesci (1563-1639): Detail des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht“, um 1622/28.

Alonso Sánchez Coello (1532-1588): Isabella von Valois, Königin von Spanien. Um 1560. Älteste Tochter von Katharina Medici und Heinrich II. von Frankreich. 3. Ehefrau von König Philipp II. von Spanien.

Alonso Sánchez Coello (1532-1588): Infant Don Carlos von Österreich, Sohn von König Philipp II. von Spanien und seiner 1. Ehefrau Maria Manuela von Portugal, datiert 1564.Alonso Sánchez Coello (1532-1588): Anna von Österreich, Königin von Spanien. 4. Ehefrau von Philipp II. und Tochter von Kaiser Maximilian II.

Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): König Philipp IV. von Spanien.

Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): Isabella von Spanien (eigentlich Elisabeth de Bourbon), 1632, 1. Ehefrau von König Philipp IV von Spanien, Tochter von Maria Medici und König Heinrich IV von Frankreich.

Juan de Miranda Carreño: Karl II. von Spanien, Sohn von König Philipp IV von Spanien und seiner 2. Ehefrau Maria Anna von Österreich. Er starb kinderlos und löste dadurch den spanischen Erbfolgekrieg aus. Es zeigten sich an ihm deutliche Anzeichen von Degeneration, die auf die jahrhundertelange Inzucht zwischen den Königshäusern zurückzuführen ist.

Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): Maria Theresia als Infantin von Spanien, 1652/53, einzig überlebendes Kind aus der 1. Ehe von Philipp IV. von Spanien. Sie heiratete später Ludwig XIV von Frankreich.

Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): 2 x Margarita Theresa von Spanien, neben dem durch Inzucht kranken Karl II, einziges überlebendes Kind von König Philipp IV und seiner 2. Ehefrau Maria Anna von Österreich. Sie heiratete später ihren Onkel Kaiser Leopold I. Berühmt wurde sie durch ihr Kinderporträt „Las Meninas“ ebenfalls von Diego Velázquez.

Marcello Bacciarelli (1731-1818): Porträt von Maria Christina von Österreich, 1766, der Lieblingstochter von Maria-Theresia. Sie war das einzige Kind der Kaiserin, dass eine Liebes-Heirat eingehen durfte.

Tizian Schule: Papst Paul III. Farnese.

Tizian bzw. Tiziano Vicellio (1477-1576): Mädchen im Pelz um 1535.

Saal in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.

Paolo Veronese (1528-1588): Judith und Holofernes, ca. 1580

Tintoretto bzw. Jacopo Robusti (1518-1594): Susanna im Bade, 1555/56

Raffael (1483-1520): Madonna im Grünen, 1506, Dreieckskomposition.

Tizian bzw. Tiziano Vicellio (1477-1576): Kirschenmadonna, 1516/18.

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593): die vier Elemente, Gemäldeserie, 1566. Wasser + das Feuer

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593): die vier Jahreszeiten, Gemäldeserie, 1563, Winter + Sommer. Dargestellt in einem sogenannten Kompositkopf.

Saal mit Malerei der Italienischen Schulen in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.

Detail der Decke.

Hans von Aachen (1552-1615): Kaiser Rudolf II., ca. 1606/08, Rudolf war ein bedeutender Förderer von Kunst und Wissenschaft. Wichtige Teile seiner Sammlung sind in diesem Museum erhalten. Insgesamt war er aber schwacher Herrscher und zumindest in den letzten Jahren faktisch regierungsunfähig. Sohn von Kaiser Maximilian II. Er wurde durch seinen Bruder Matthias entmachtet.

Dirck de Quade van Ravesteyn (1565-1620): ruhende Venus, um 1608.

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Bauerntanz oder die Kirchweih, 1568

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Bauernhochzeit, um 1568

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Jäger im Schnee, 1565

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Massaker an den Unschuldigen oder der Bethlehemitische Kindermord, 1565/67

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Kinderspiele, 1560

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Kampf zwischen Karneval und Fasten, 1559

Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Turmbau zu Babel, Wiener Fassung, 1563Jacob Cornelisz (1470-1533): Hieronymus-Retabel

Geertgen tot Sint Jans (1460-1495): Das Schicksal der irdischen Überreste des Hl. Johannes des Täufers, um 1484

Rogier van der Weyden (1390-1464): Kreuzigungstriptychon, um 1440

Juan de Flandes (1465-1519): Johanna die Wahnsinnige, Mutter von Kaiser Karl V., um 1496.

Juan de Flandes (1465-1519): Philipp der Schöne, um 1500, Ehemann von Johanna der Wahnsinnigen und Vater von Kaiser Karl V.

Porträt einer Unbekannten.

Joos van Cleve (1485-1540): Eleonore von Frankreich, um 1530, Tochter von Philipp dem Schönen und von Johanna der Wahnsinnigen. Schwester von Kaiser Karl V. Erst Königin von Portugal, später 2. Ehefrau des französischen Königs Franz I.Jan Bruegel de Oudere (1568-1625): Großer Blumenstrauß, 1606/06

Jan Vermeer van Delft (1632-1675): Der Maler in seinem Atelier, um 1666/68

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669): Portrait eines Mannes und einer Frau, 1632

Peter Paul Rubens (1577-1640): Philipp der Schöne. Lange Jahre hielt man es für ein Porträt von Kaiser Maximilian I., 1618.

Hans Holbein (1497-1543): Bildnis eines jungen Kaufmanns, ca. 1541.

Jakob Seisenegger (1505-1567): Kaiser Karl V. mit einer Ulmer Dogge, 1532.

Bernhard Strigel (1460/61-1528): Die Familie Kaiser Maximilians I., 1516. Rechts 1. Ehefrau Maria von Burgund. Dazwischen deren Sohn Philipp der Schöne. Vorne Maximilians Enkel Ferdinand I. (1503-1564) und Karl V. (1500-1558) und sein Schwiegerenkel Ludwig II. (1506-1526).

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Vertreibung aus dem Paradies, 1530

Albrecht Dürer (1471-1528): Bildnis einer jungen Venezianerin, 1528.

Albrecht Dürer (1471-1528): Kaiser Maximilian I., 1519, der Kaiser als Privatmann dargestellt.

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Adam und Eva, 1513/15

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Die Prinzessinnen Sidonie, Aemilia und Sibylle von Sachsen, um 1535

Hans Holbein (1497-1543): Jane Seymor, 3. Frau von König Heinrich VIII. von England und Mutter des früh verstorbenen Thronfolgers Edward VI.

Detail eines Gemäldes.

Albrecht Dürer (1471-1528): Brustbild eines jungen Mannes, 1507.Peter Paul Rubens (1577-1640): Himmelfahrt Mariens, um 1616, ein von Rubens mehrfach gemaltes Motiv.

Peter Paul Rubens (1577-1640): das Pelzchen, um 1635/40, eine Venus mit dem Antlitz von Rubens Frau

Peter Paul Rubens (1577-1640): Selbstbildnis, um 1638/40

Camillo Pacetti (1758-1826): Büste Franz II., dem letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen und durch die Zerschlagung dieses Reiches durch Napoleon dann Franz I., der 1. Kaiser von Österreich.

Kaspar von Zumbusch (1830-1915): Büste von Kaiser Franz Joseph I. -

Das Palais Epstein. Es wurde im typischen Stil des Historismus an der Wiener Ringstraße errichtet und befindet sich auf dem Weg vom Kunsthistorischen Museum zum Parlament.

-

Denkmal der Republik. 1928 enthüllt, 10 Jahre nach der Proklamation der „Republik Deutschösterreich“. Es zeigt die Büsten von Jakob Reumann (1853-1925, Wiener Bürgermeister von 1919 bis 1923), Dr. Viktor Adler (1852-1918, zuletzt Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten) und Ferdinand Hanusch (1866-1923, Staatssekretär für Soziale Fürsorge von 1918 bis 1920).

-

Parlament: Theophil Edvard von Hansen (1813-1891) erbaute das Parlamentsgebäude 1873-1883 für die neu geschaffenen Reichs- und Landesvertretungen, die 1861 neu geschaffen wurden. Anspielend auf das Ursprungsland der Demokratie, Griechenland, wurden bei dem Bau klassisch-griechische Formen verwendet. Vor dem Portikus steht seit 1902 der Pallas-Athene-Brunnen. Links an der Auffahrt die Sitzfiguren von Herodot, Polybius, Thukydides und Xenophon. Im Hintergrund der Turm des Rathauses.

Neben dem Brunnen Rossebändiger aus Bronze, entworfen von Josef Lax (1851-1909).

Pallas-Athene-Brunnen (Göttin der Weisheit und des Krieges), hier war ursprünglich eine Personifikation der Austria geplant. Die Liegefiguren symbolisieren die Flüsse der einstigen Doppelmonarchie, Donau, Inn, Elbe und Moldau.

Im Dreieckgiebel ist die Verleihung der Verfassung an die 17 Völker Österreichs durch Franz Joseph I. dargestellt.

Detail von Fuß der Laternen

Detail vom Geländer

Büsten des Architekten Theophil Edvard von Hansen.

Mosaik der Austria über dem Haupteingang. -

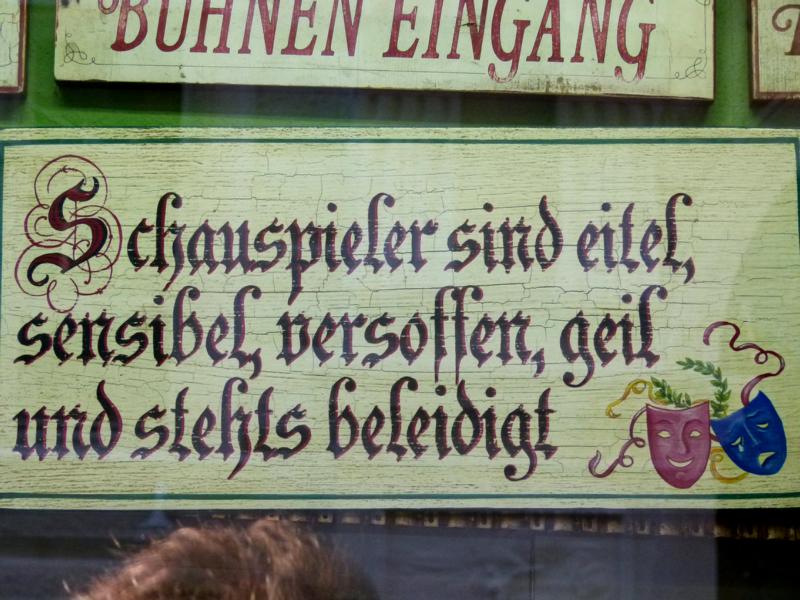

Burgtheater: gegründet wurde die Bühne 1776 durch Kaiser Joseph II. als „Hoftheater“. Bis heute markiert es den Höhepunkt der Laufbahn eines deutschsprachigen Schauspielers. Entwurf von Carl von Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879). Einweihung 1888 durch Kaiser Franz Joseph I. 1945 wurde der Zuschauerraum vollständig vernichtet, Wiedereröffnung erst 1955. Länge 136 m, Fassade 27 m hoch.

-

Palais Liechtenstein: ein Gartenpalais, errichtet unter Fürst Johann Adam Andreas I. von Liechtenstein (1657-1712). Entwurf zunächst von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), dann Domenico Egidio Rossi (1659-1715), weitergeführt von Domenico Martinelli (1650-1718). Bis Ende 2011 befand sich hier das Liechtenstein Museum.

-

Strudlhofstiege: Ganz in der Nähe des Palais Liechtenstein gelegen. Die Treppenanlage aus Mannersdorfer Kalkstein, wurde von Theodor Johann Jaeger (1874-1943) entworfen. Es gilt als bedeutendes Bauwerk des Jugendstils. 1910 eröffnet. Integriert sind zwei kleine Brunnen. Über dem unteren, kleineren Brunnenbecken dient eine Kopfmaske als Wasserspeier.

Oberer Brunnen, bei dem ein von Donaukies umgebenes Fischmaul Wasser speit. -

Palais Felix: Fassade mit einem von Karyatiden getragenen Giebel und Vordach aus Metall. Erbaut 1870 als Residenz und Atelier für den österreichischen Maler Eugen Felix. Neoklassizismus.

Laden mit Modellen von Teilen des menschlichen Körpers.

Samenkapseln des Chinesischen Blauglockenbaums.

Kleiner chinesischer Steingarten, umgeben von niedrigem Zaun aus Bambus. -

Josephinum oder Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum war eine medizinisch-chirurgische Akademie zur Ausbildung von Militärärzten. Heute gehört das Gebäude zur Universität Wien und birgt unter anderem das Institut für Geschichte der Medizin. 1783-1785 nach Plänen von Isidore Canevale (1730-1786) errichtet. Eröffnet 1784 von Kaiser Joseph II. (1741-1790).

Detail des von Greifen gehaltenen Wappenschildes mit dem österreichischen Doppeladler. -

Dampferfahrt mit der „Vindobona“: Name Wiens als römisches Legionslager.

Libelle

Donaukanal = Kleine Donau, ein Donauarm Richtung Süden. Im Mittelalter befand sich hier der Hauptarm der Donau. Fahrt Richtung Süden.

Badeschiff Wien. Ein schwimmendes Lokal mit Pool und Sonnendeck.

Urania: Volkbildungshaus mit Sternwarte. Gebäude Jugendstil 1909 nach Entwürfen von Max Fabiani (1865-1962) (Schüler von Otto Wagner) erbaut. Hier mündest der Fluss Wien in den Donaukanal.

Bundesamtsgebäude: Erbaut 1980-1986 von Peter Czernin (1932-2016). Durch seine achteckige Form, wird das Gebäude auch „Oktoneum“ genannt.

Blick zurück zur Urania.

Malereien an einem Container.Daubelfischer = quadratische Hebenetze am Ufer mit einem kleinen Haus aus Holz.

Einmündung des Donaukanals in die Donau

Bemalte Silos.Schleuse Freudenau

Buddhistische Friedens-Pagode, 1983 eingeweiht. 28 m hoch. An der Vorderseite 3 m hohe Buddhastatue, integriert in eine Stupa.

Historische Schiffe am Ufer.Praterbrücke: achtspurige Autobahnbrücke. Erbaut 1967-1970.

Franz-von-Assisi-Kirche auch Kaiserjubiläumskirche oder Mexikokirche genannt. 1898 gründete sich ein Komitee, welches den Bau einer repräsentativen Kirche organisieren sollten. Anlass war das 50-jährigen Thronjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. Grundsteinlegung 1900. Architekt war Victor Luntz (1840-1903). Die Fertigstellung verzögerte sich und so wurde sie erst 1913 eingeweiht. Da bereits 1898 Kaiserin Elisabeth (Sisi) ermordet worden war, befindet sich im linken Seitenschiff die Elisabeth-Kapelle. -

UNO-City, 1979 eröffnet. 3. Hauptsitz der UNO neben New York und Genf. 1996 folgt Nairobi als 4. Sitz. Geschwungene Hochhäuser im Hintergrund Entwurf von Johann Staber (1928-2005), errichtet 1973-76. Direkt benachbart die Hochhäuser der Donau-City, auf dem Gelände der für 1995 vorgesehenen Weltausstellung, die durch Volksentscheid verhindert wurde. Hochhaus mit dem roten Aufbau = 113 m hoch Andromeda Tower von Wilhelm Holzbauer (1930-2019), von1998.

Kurz vor der Einfahrt in den Donaukanal von Norden der Leopoldsberg (425 m hoch) mit Burg. Links daneben der Kahlenberg, der zum Wienerwald gehört.

Leopoldskirche: die Burg auf dem Leopoldsberg war im Zuge der ersten Türkenbelagerung Wiens weitestgehend zerstört worden. Anlässlich der Pest in Wien 1679, ließ Ksiser Leopold I. am Leopoldsberg, der damals noch Kahlenberg hieß, einen Sakralbau errichten und widmete ihn dem 1485 heiliggesprochenen Babenberger Markgrafen Leopold III. Bei der zweiten Türkenbelagerung 1683, wurde die neu errichtete Kapelle mit zentralem Kuppelraum und vier Kreuzarmen in Brand gesetzt und geplündert. 1693 wurde die reparierte Kirche erneut geweiht.

Kraftwerk und Schleuse Nussdorf. 1892 erbaut. Pläne erarbeitet von Otto Wagner (1841-1918), der in der Anlage aufgrund ihrer exponierten Lage eine Art Stadttor sah. Er stattete daher die machtvollen Pylonen mit bronzenen Löwen aus. -

Müllverbrennunsanlage Spittelau, gestaltet durch Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).

Rossauer Kaserne gebaut 1865-1869 als Kronprinz-Rudolf-Kaserne kurz nach der Revolution von 1848. Heute Bundesministerium für Landesverteidigung.

Graffitos an der Ufermauer.

Schützenhaus von Otto Wagner (1841-1918). Es gehörte zur geplanten Staustufe Kaiserbad. Schütz ist ein altes Wort für ein bewegliches Wehr, daher wird es auch Schleusenhaus genannt. Heute Restaurant.

Graffito an der Ufermauer. -

Ruprechtskirche. Heutiger Bau 1130-1170. Schlichte einschiffige Kirche mit später erneuertem gotischen Chor. Mittleres Chorfenster mit den einzigen romanischen Glasfenstern Wiens. Der Vorgängerbau wurde über einer römischen Bastion der Stadtbefestigung erbaut. Es handelte sich um die erste Kirche Wiens, erbaut im 8. Jahrhundert von missionierenden Mönchen.

-

Kunstuhr der Anker-Versicherungsgesellschaft an der Ostseite des Hohen Marktes. Ein Schwibbogen überspannt die Rotgasse. 1914 von Franz von Matsch (1861-1942) geschaffene Spieluhr. Stündlich paradieren berühmte Wiener.

Unterseite des Bogens mit Greifen und den Tierkreiszeichen.

Stützen mit Gesichtern. -

Der Hohe Markt ist der älteste Platz Wiens. Erbaut auf dem „Forum altum“ der Römer stand hier einst der Palast des Festungskommandanten, im Mittelalter lag hier die Richtstätte, es war der Handelsplatz der Gewandkrämer, daher auch der Wiener Name „Fetzenviertel“. In der Mitte der von Leopold I. gestiftete Vermählungsbrunnen oder Josephsbrunnen. Ursprünglich von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) in Holz errichtet. Nachdem dieses Denkmal desolat geworden war, wurde es im Auftrag von Kaiser Karl VI. abgetragen und als Ersatz ein 18,5 m hoher Tempel auf korinthischen Säulen aus weißem Marmor, nach einer Zeichnung von Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) erbaut.

Die 4 Engelsfiguren und die Vermählungsgruppe stammt von Antonio Corradini (1688-1752). Der Bronzebaldachin erinnert an einen jüdischen Hochzeitsbaldachin und wurde von dem Glockengießer Johann Baptist Divali (1672-1746) geschaffen.

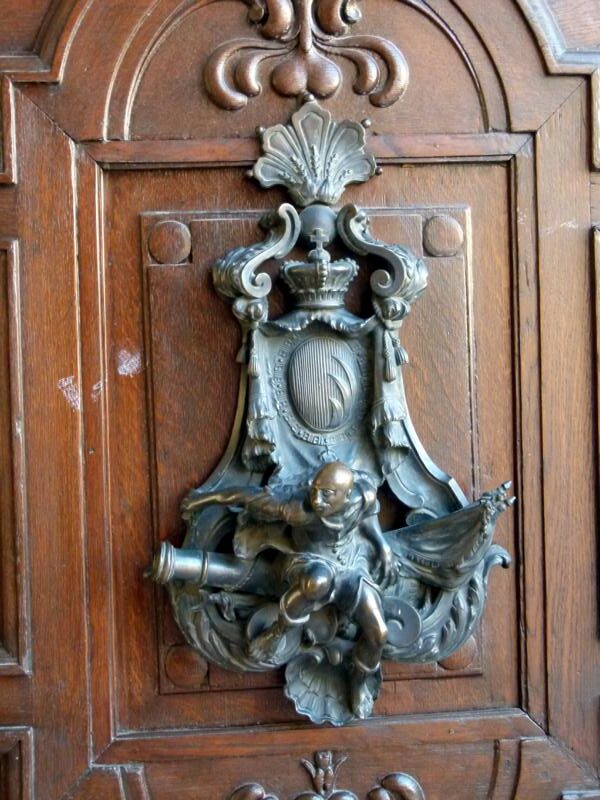

Prunkvolle Eingangstür aus Holz. -

Altes Rathaus bis 1885 Sitz der Stadtverwaltung. Es handelt sich ursprünglich um das Haus des freiheitsliebenden Bürgers Otto Haymo. Nachdem 1309 Kaiser Albrecht I. ermordet wurde, entschlossen sich namhafte Wiener Bürger zum Widerstand gegen den neuen Habsburger Landesherrn. Die Verschwörung wurde entdeckt, die Mitglieder bestraft und enteignet. Heute hat es eine barocke Fassade, deren Westhälfte zwischen 1699 und 1706 von einem unbekannten Architekten nach dem Vorbild von Johann Bernhard Fischer von Erlach gestaltet wurde. Die Osthälfte wurde 1780 durch Theodor Valery (1724-1800) barock umgestaltet.

An der Westhälfte 2 Portale mit Plastiken: Gerechtigkeit und Güte von 1706 und Öffentliches Vertrauen und Frömmigkeit von 1781. Letzteres von Johann Michael Fischer (1740-1820).

Das massiv gestaltete Erdgeschoss wird durch ein kräftiges Gesims von den beiden Hauptgeschossen getrennt. Reich gestaltet ist die Architravzone unter dem Dachgesims. -

Judenplatz mit dem 1999 von Rachel Whiteread (1963-) gestalteten Mahnmal für den Holocaust. Ermordung von 65.000 Wiener Juden durch die Nationalsozialisten. Dahinter liegt das Museum am Judenplatz mit Ausgrabungen einer mittelalterlichen Synagoge und einem Museum zum mittelalterlichen Judentum.

-

Alte Häuser in Wien, Schwertgasse.

-

K.K. Telegrafen-Centrale mit Ausstellung „Wagner Extase“.

-

Alte Börse: nach einem Architektenwettbewerb wurde das von Carl Tietz (1831-1874) entworfene Gebäude von 1873-1877 errichtet. Typisch für den Historismus als Stil der Architektur in der Ringstraße, handelt es sich hier um den Stil der Neorenaissance. Inspiriert wurde es von der Tradition der flämischen Rathäuser der Gotik, z.B. vom Rathaus in Brüssel.

-

Festival mit Musikfilmen am Neuen Rathaus. Typischer Bau der Neogotik. 1872-1883 unter Franz Joseph I. vom Kölner Dombaumeister Friedrich von Schmidt (1825-1891) errichtet. 98 m hoher Turm mit dem Wahrzeichen, dem „Eisernen Rathausmann“. Diese aus Kupfer getriebene Gestalt eines Standartenträgers in Rüstung, ist allein, 5,4 m hoch. Insgesamt ist der Rathausturm also103,3 m hoch und damit eines der höchste Gebäude Wiens. Im Inneren u.a. ein 81 x 35 m großer Innenhof.

Schaut man auf das Neue Rathaus, hat man das berühmte Burgtheater im Rücken, da es genau gegenüber, jenseits der Ringstraße liegt.

Das Neue Rathaus besteht aus Backstein und ist mit Naturstein lediglich verkleidet.

Unten am Turm Statuen der Wappenträger der Kronländer.

Im Erdgeschoss sind Arkadengänge vorgelagert. Darüber ein kleiner Balkon. Er ersetzt einen ursprünglich in der Zeit des Nationalsozialismus entstandenen Holzbalkon, der für Adolf Hitler für eine Ansprache 1938 gebaut worden war.

Blick auf die zu einem der Innenhöfe gelegenen Fassaden.

Fassade bei Nacht mit Beleuchtung. -

Hofburg: Plan der Hofburg. Der aus 18 Gebäuden bestehende Komplex blickt auf eine 700-jährige Baugeschichte zurück.

Rechts der Volkgarten, links der Burggarten. Ganz oben der Maria-Theresia-Platz mit den Zwillingsbauten von Kunsthistorischem- und Naturhistorischem Museum. In der Mitte der Heldenplatz. Links spannt sich im großen Bogen die Neue Hofburg. Hier befinden sich verschiedene Museen und Teile der Österreichischen Nationalbibliothek. Nr. 5 bezeichnet den Festsaaltrakt. Der dreieckige Gebäudekomplex unten links ist die Albertina, Österreichs am meisten besuchtes Museum. Rechts daneben am Josepfsplatz gelegen die Nationalbibliothek mit dem Prunksaal (Nr. 12). Wieder rechts daneben die beiden Höfe der Stallburg und der Sommerreitschule. Der kleine Hof darüber ist der Schweizerhof mit den Zugängen zu den Schatzkammern. Dieser Bereich wird auch die Alte Hofburg genannt (Nr. 3 + 4). Unten der Michaelerplatz mit dem Durchgang in den großen Burghof mit dem rechts liegenden Amalienhof und dem Leopoldinischen Trakt, der die Hofburg zum Volksgarten abgrenzt.

Blick über den Heldenplatz auf die Neue Hofburg.

Torbau zwischen Hofburg und der Ringstraße.

Eine der berühmten Wiener Fiaker, Kutschen.

Reiterstandbild Prinz Eugen, Türkensieger von Anton Dominik von Fernkorn (1813-1878).

Neue Burg nach Entwürfen von Carl von Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879) ab 1869 für Kaiser Franz Joseph I. planten. Sie ist Teil des monumentalen Kaiserforums. Vom zentralen Balkon aus verkündete Adolf Hitler 1938 die Annexion Österreichs. Heute ist hier das Museum für Völkerkunde, die Hofjagd- und Rüstkammer, Sammlung historischer Musikinstrumente, das Ephesos-Museum und der historische Lesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek untergebracht.

-

Josefsplatz: Fassade der Winterreitschule am Josefsplatz.

Palais Pallavicini: an der nordöstlichen Seite des Josefsplatz gelegen. Ein klassizistischer Bau mit prächtigem Karyatidenportal und Attikafiguren des Bildhauers Franz Anton von Zauner (1746-1822) 1786, wurde 1782-84 vom Architekten Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732-1816) für Moritz Reichsgraf von Fries erreichtet, damals einer der reichsten Männer des Landes.

Detail der Kayatiden.

Auf dem einheitlich spätbarock umbauten Platz ein von Franz Anton von Zauner (1746-1822) zwischen 1795-1806 geschaffenes Denkmal von Joseph II, dem Sohn Maria Theresias.

Statue des Atlas mit goldener Weltkugel oben am Dach.

Weitere Statuen am Dach. -

Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek:

Vase aus Stein im Treppenhaus.

Der barocke Prunksaal gehört zu einem der schönsten historischen Bibliothekssäle der Welt. Bau von Kaiser Karl VI. veranlasst. 1723-26 nach Plänen des berühmten Hofarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) und seinem Sohn Joseph Emanuel (1693-1742). Deckenfresken von Daniel Gran (1694-1757) bis 1730 fertiggestellt. Der Prunksaal nimmt die ganze Front des Josefsplatzes ein und misst 77,7 m in der Länge, 14,2 m Breite und 19,6 m Höhe. Der Saal fasst 200.000 Bücher von 1501-1850, darunter die 15.000 Bände umfassende Sammlung des Prinzen Eugen von Savoyen im Mitteloval. Insgesamt ist die Österreichische Nationalbibliothek mit über 10 Millionen Büchern eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt.

Fresken an der Decke im heutigen Eingangsbereich behandeln weltliche und kriegerische Themen.

Bücherschränke aus Nussholz

Statuen berühmter Persönlichkeiten.

Fresko der knapp 30 m hohen Kuppel stellt die Apotheose Karls VI., mit einer Allegorie auf die Erbauung der Bibliothek dar.

Im Zentrum des Mittelovals steht eine lebensgroße Marmorstatue Kaiser Karls VI., als „hercules Musarum“ vonden Brüdern Peter Strudel (1660-1714) und Paul Strudel (1648-1708).

Porträtbüste des Arztes Gerard van Swieten.

Römische Zahlen über den Regalen kennzeichnen sie verschiedenen, nach Sachgebieten aufgestellten Bestandsbereiche.

Detail des Deckenfreskos: Herkules und Apollo halten ein Medaillon mit dem Bild von Kaiser Karl VI.

Der Name des Freskenmalers Daniel Gran, 1730 und die „VI“ des Kaisers am Rand der Kuppel.

Bogen mit dem Porträt der Kaiserin Elisabeth von Österreich.

Bogen mit aufrecht stehendem Löwe mit Rahmen, ganz aus hebräischer Schrift gestaltet.

Heldenplatz mit der beleuchteten Fassade der Neuen Burg bei Nacht.

-

Votivkirche: einziger Sakralbau der Ringstraße. Anlass für die Errichtung war der Fehlschlag eines Attentats auf den jungen Kaiser Franz Joseph I. im Februar 1853. Sein jüngerer Bruder Erzherzog Ferdinand Max (später Kaiser Maximilian) rief zu Spenden für diesen Kirchenbau auf.

Entwurf: Heinrich von Ferstel (1828-1883). 3-schiffige neogotische Basilika mit Zweiturmfassade. Vorbild sind französische gotische Kathedralen. Nach über 20 Jahren Bautätigkeit 1879 geweiht. 99 m hoch, zweithöchste Kirche Wiens. Die Basilika hat 3 Schiffe und einen Chorumgang mit Kapellenkranz, dieses allerdings ungewöhnlicherweise im Westen. Die östliche Hauptfassade wird von zwei riesigen Türmen flankiert.

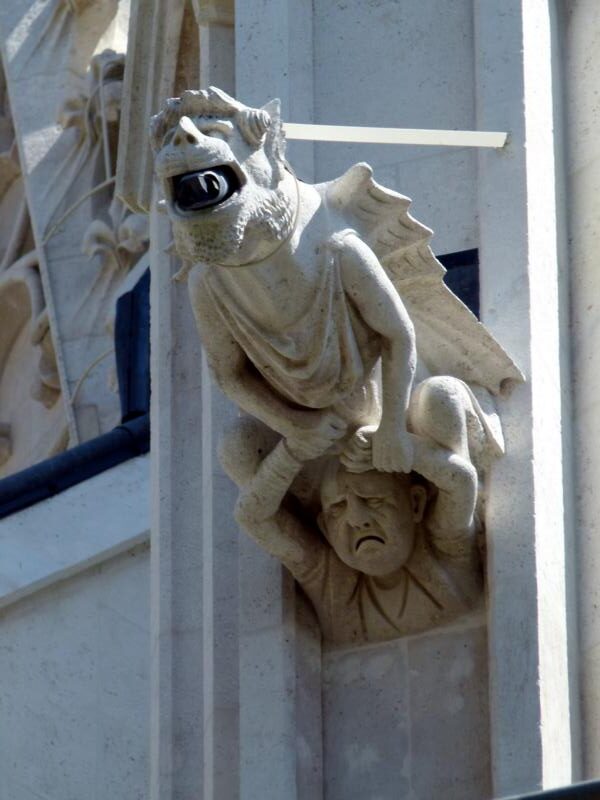

Detail eines Wasserspeiers.

Blick auf die Vierung mit einfachem Dachreiter und den Chor mit Kapellenkranz.

Denkmal für Antonio Vivaldi.

Einer der Eingänge mit reichem Figurenschmuck.

Inneres:

Langhaus mit Kreuzgewölbe. Die Zone des Triforiums ist weggelassen und zeigt die Wappen aller, im großen Titel des Kaisers vorkommende Reiche, Provinzen und Ortschaften.Die Bemalung im Gewölbe des Mittelschiffs, zeigt den Stammbaum Christi.

Detail der Bemalung des Gewölbes.

Orgel von Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872) in Ludwigsburg, 1878 eingebaut. Anton Bruckner spielt häufig auf ihr.

Kanzel: Sechseckig mit Marmorsäulen aus Ägypten. Die Brüstung zeigt im Mittelrelief den lehrenden Christus, umgeben von den 4 Kirchenlehrern des Westens (Augustinus, Gregorius, Hieronymus und Ambrosius). Selbstbildnis des Architekten Heinrich Ferstel im Fuß der Kanzel, eine Analogie zum Kanzelfuß im Stefansdom.

Glasfenster, genannt das marianische Gnadenbild.

Bischofskapelle mit neuen Glasfenstern. Sie zeigen Bischöfe, die für die österreichische Kirchengeschichte von Bedeutung waren, links das Fenster den heiligen Ambrosius, er segnet ganz unten die Bienenkörbe. Rechts das Fenster des Heiligen Altmann, unten betet er vor einen romanischen Madonnenbild. Neugotischer Herz-Jesu-Altar aus Laaser Marmor. Unten Medaillons mit dem Phönix, der aus den Flammen steigt, das Kreuz des Auferstandenen, umgeben von einem Strahlenkranz und der Pelikan, der seine Jungen mit Herzblut nährt. Im Altaraufsatz das Opferlamm Christi mit den Evangelistensymbolen. Oben eine Herz-Jesu-Statue mit mehreren Reliefs mit reicher Vergoldung mit der Passion Christi.

Sterngewölbe der Vierung.

Südliches Querschifffenster, im 2. Weltkrieg zerstört. Oben die beiden ältesten Heiligen Österreichs, der Heilige Severin, Gefangene befreiend und rechts der Heilige Martin, Nackte bekleidend. Beide Heilige verkörpern die christliche Nächstenliebe, die auch im unteren Teil des Fensters Menschen zeigt, die sich auf verschiedenartigste Weise um Sozialreformen im christlichen Sinn bemühten.

Nördliches Querschifffenster, ebenfalls im 2. Weltkrieg zerstört, aber als einziges Fenster originalgetreu nachgebildet, da es noch die Originalzeichnung von Eduard von Steinle (1810-1886) gab. Dieses „Kaiserfenster“ zeigt oben die Taufe Christi und seine Verklärung auf dem Berg Tabor. Darunter ein dreiteiliges Widmungsbild: Erzengel Michael tötet den Drachen, das Symbol der Sünde, der das Leben des Monarchen bedroht. Hier wird das historische Ereignis des versuchten Anschlages auf den Kaiser (der Anlass für den Kirchenbau) in die Sphäre des Sakralen verlegt. Joseph und der andere Namenspatron des Kaisers, Franz von Assisi befinden sich in der Mitte des Bildes. Letzterer beugt sich über den jugendlichen Kaiser, der nach rechts gewandt vor der thronenden Madonna kniet, um für seine Errettung zu danken.

Taufkapelle mit Renaissance-Hochgrab des Grafen Niklas Salm – Befehlshaber während der Türkenbelagerung Wiens 1529 (Werkstatt des Loy Hering (1484-?) in Antwerpen). Gelb-grauer Marmor. Seitenwände mit Reliefs, die in figurenreichen Gruppen die Gefechte und Schlachten veranschaulichen, an denen Niklas Salm teilnahm. 10 Medaillons enthalten Reliefbrustbilder berühmter Zeitgenossen Salms, sowie ihn selbst.Weitere Glasfenster.

Eine der Kapellen am Chorumgang mit Glasfenstern und Wandmalereien. Altar mit Kreuzigung.

Detail eines Glasfensters mit einem Hinweis auf den 2007 selig gesprochenen Franz Jägerstätter. Geboren als Franz Huber, war ein österreichischer Landwirt und Widerstandskämpfer, der wegen „Wehrkraftzersetzung hingerichtet wurde.

Kopie der Madonna von Guadelupe im nördlichen Querschiff. Das mexikanische Gnadenbild wurde 1954 von dem Maler Hans Schweiger (1930-) angefertigt. Er schuf auch das Glasfenster darüber, welches die wichtigsten Szenen der Legende um die Madonna von Guadelupe dargestellt.

Historisches Gebäude in der Währinger Straße, in der Nähe der Votivkirche. -

Innenhof des Schottenstifts. Im Schottenstift befindet sich eine Gemäldegalerie und ein Gymnasium, aus dem u.a. Johann Strauß Sohn und der Maler Moritz von Schwind zur Schule gingen.

Innenraum eines Restaurants.

Biergarten mit Brunnen. -

Freyung: einer der größten und bekanntesten Plätze in Wien. Im Hintergrund das von irischen Mönchen gegründete Schottenstift. Das Schottenkloster gewährte Befreiung von der städtischen Gerichtsbarkeit und besaß ebenso wie der Stephansdom das Recht, Verfolgten Asyl zu gewähren. Wahrscheinlich leitet sich der Name des Platzes daher ab. Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden im Umkreis Stadtpaläste. Rechts das weiße Haus neben der Schottenkirche, ist das 1773/74 von Andreas Zach (1736-1797) erbaute „Schubladkastenhaus“. Es handelt sich um eine volkstümliche Bezeichnung für das Prioratshaus des Schottenstifts.

-

Schottenkirche an der Freyung.

Erbaut für irische Benediktinermönche, die im 12. Jahrhundert von Regensburg nach Wien berufen wurden. Irland = Neu-Schottland. Der Babenberger Herzog Heinrich II., genannt Jasomirgott (1107-1177), der Wien zu seiner Residenz erkor, gründete 1155 das Schottenkloster. Kirche 1177 begonnen, fiel sie 1276 einem Stadtbrand zum Opfer. 1317 wurde sie im frühgotischen Stil erneuert. 1443 beschädigte ein Erdbeben den Chorraum, der dann 1446-1449 gotisch umgestaltet wurde. Als dann 1638 der Turm nach einem Blitzschlag einstürzte, wurde dies von Abt Johann Walterfinger zum Anlass genommen, die Umgestaltung von Turm und Chor in barocken Formen in Auftrag zu geben.

Die jetzt mit einem Tonnengewölbe versehene Wandpfeilerkirche wurde von Andrea Allio dem Älteren, seinem Vetter Andera Allio dem Jüngeren (gest. 1645) und Silvestro Carlone (1610-1671) errichtet.

Fassade im Westen.

Inneres:

Die meisten barocken Altäre wurden in der Zeit von 1883-1887 durch Altäre in Stil des Neobarock oder der Neorenaissance ersetzt.

Tonnengewölbe mit Malereien, hier die Kreuzabnahme und Christi Auferstehung.

Darstellung der Stiftung durch Herzog Heinrich II. genannt Sasomirgott an die irischen Mönche.

Der Hochaltar war Heinrich Ferstels (1828-1883) letzte Arbeit (1883). In der Mitte ein Mosaik von Michael Rieser (1828-1905). -

Palais Kinsky an der Freyung am Beginn der Herrengasse. 1713-1719 erbaut. Er ist einer der am besten erhaltenen Barockpaläste Wiens. Entwurf Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). Auftraggeber war Graf Daun, der Vater des Feldherrn aus dem Siebenjährigen Krieg gegen Friedrich II. von Preußen. Heute ist es ein Auktionshaus. Auf nur 30 m Breite Straßenfront, wurden 4 Etagen bis in eine Höhe von 28 m untergebracht. Durch 2 hintereinander liegende Höfe zieht es sich fast 90 m in die Tiefe des Grundstücks.

Monumentales Eingangsportal, welches sich an römischen Vorbildern orientiert. Bildhauer bzw. Steinmetzmeister waren hier Johann Georg Haresleben (1671-1716) und Simon Sasslaber (1673-1740).

Über dem Portal und einem Fenster das Wappen der Familie Kinsky mit Putten.

Inneres:

An den Holzvertäfelungen des Flurs Zierelemente mit Figuren und Wappen aus Metall.

Rundes Vestibül hinter dem Treppenhaus.

Blick in das Treppenhaus. Die Figuren stammen wahrscheinlich von Joseph Kracker (1683-1733), der auch die Figuren am Hauptportal gestaltet haben dürfte. Die Stückverzierungen an der Decke zeigen Kriegsgerät, ein Hinweis auf den ursprünglichen Bauherren Feldmarschall Wirich Philipp Graf Daun.

Riesige, golden gerahmte Spiegel und Lampen.

Das Treppenhaus ist ein Entwurf von Antonio Maria Nicolao Beduzzi (1675-1735). In der Beletage ein zentrales Deckenfresko, welches die Apotheose des Grafen Daun darstellt. In der Technik der perspektivischen Quadraturmalerei stammt es von Marcantonio Chiarini (1652-1730) und Carlo Innocenzo Carlone (1686-1775).

Beletage mit golden gerahmten Spiegeln, Lampen und Statuen.

Nischen mit Statuen.

Blick in das Treppenhaus von oben. -

Palais Porcia: Eingangsportal des Palais Porcia neben dem Palais Kinsky. Es ist einer der wenigen Palastbauten in Wien, der noch unter dem Einfluss der Renaissance entstand, und zählt zu den ältesten erhaltenen Palais Wiens.

Über dem Portal der kaiserliche Doppeladler. -

Palais Batthyány: Herrengasse 19 mit einem um 1718 entstandenen Balkonportal, welches Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) zugeschrieben wird. Auf Postamenten stehen Vasen, aus denen Schlangen quellen. An der Seite Pilaster, geschmückt mit Kriegstrophäen. Oben im Giebel über dem kleinen Balkon das Wappen der Fürsten Batthyány. Durch Zusammenlegung mehrerer Häuser auch um die Ecke in die Bankgasse hinein, entstand das große Palais Batthyány.

-

Palais Ferstel: Donaunixenbrunnen in einem der Innenhöfe des Gebäudes, das eigentlich als Nationalbank- und Börsengebäude errichtet wurde. Es ist ein Spätwerk des romantischen Historismus. Der Architekt war Heinrich von Ferstel (1828-1883).

Weiteres historisches Gebäude. -

Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten: Fassade zur Herrengasse.

-

Herrengasse 9 die Musikabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek, incl. Globenmuseum. Die Musiksammlung hat sich im Laufe der Jahrhunderte aus den Beständen der kaiserlichen Hofbibliothek entwickelt. Heute ist es nicht nur eine moderne Bibliothek, sondern auch ein Musikarchiv von Weltrang. Zu ihren Beständen gehören zahlreiche Autographe von berühmten Komponisten.

Wolfgang Amadeus Mozart: Flötenquartett KV 298

Ludwig van Beethoven: Sonate für Klavier und Violine op. 24

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7, Adagio

Joseph Haydn: Hymne „Gott erhalte Franz den Kaiser“. Auf die Melodie der früheren österreichischen Kaiserhymne wird 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben das „Lied der Deutschen“ gedichtet, dessen 3. Strophe die heitige deutsche Nationalhymne ist.

Richard Strauss: Der Rosenkavalier, 1. Akt. -

Im Jahr 2001 wurden 70 Sterne des „Wiener Walk of Fame“ mit Namen klassischer Komponisten und Musiker in den Boden eingelassen. Sie befinden sich auf einer Route zwischen Theater an der Wien und dem Stephansdom.

-

Musikvereinsgebäude = Konzerthaus der Wiener Philharmoniker. Im Hintergrund die Kuppel der Karlskirche.

Die 1812 gegründete Gesellschaft der Musikfreunde, kurz Musikverein, vergab 1867 einen Bauauftrag an Theophil Edvard von Hansen (1813-1891) für ein Konzerthaus im Stil der Neorenaissance. Er war später auch der Erbauer des Parlaments. Es sollten zwei Säle werden, ein großer für Orchesterkonzerte und ein kleiner für Kammermusikonzerte. Es ist das traditionsreichste Konzerthaus in Wien.

Das Gebäude ist im historisierenden Stil nach Vorbildern aus der griechischen Antike gebaut, gedacht als „Tempel“ der Musik.

Inneres:

Mehrere Kuppeln über einem Gang.

Detail einer Kuppel.

Eingangsbereich, Foyer mit goldfarbenen gemusterten Kuppeln.

Detail der Kuppeln und Kapitelle.

Goldener Saal: hier gastierten prominente Musiker und finden Konzerte mit dem 1842 gegründeten Wiener Philharmonikern statt. Hier lehrten Gustav Mahler und Hugo Wolf, nahezu alle weltberühmten Dirigenten gastierten hier. Bis zu 1744 Sitzplätze und 300 Stehplätze stehen zur Verfügung. Er gilt als Saal mit der weltweit besten Akustik. Die Deckengemälde zeigen die 9 Musen von August Eisenmenger (1830-1907).

1968 eingebaute Orgel mit 100 Registern und 7500 Pfeifen.

36 goldene Karyatiden schmücken den Saal.

Kleiner Saal oder Brahmssaal: Der kleine Saal wurde erst 1993 in seiner ursprünglichen Form mit roten Säulen und grünen Marmorwänden wiederhergestellt.

Konzert auf historischen Instrumenten.

Ausstellung mit Noten, zum Teil Autographe:

Baryton des Fürsten Nikolaus Esterházy mit 9 Resonanzsaiten. Haydn schrieb während seiner Zeit im Dienste des Fürsten Nikolaus Esterházy in seinem Autrage allein 175 Werke für Baryton.

Cembalo von Domenico da Pesaro (1533-1575) von 1546.

Klavier des Klavierbauers André Stein (1776-1842).

Orgel-Tabulaturbuch von 1623.

Joseph Haydn: Streichquartett op. 20

Wolfgang Amadeus Mozart: eine Arie aus „Le nozze die Figaro“

Wolfgang Amadeus Mozart: eine Arie aus „Bastien und Bastienne“

Ludwig van Beethofen: Sonate für Klavier op. 81 a

Johannes Brahms: Streichquartett Nr. 2 op. 111

Fassade des Musikvereinsgebäudes angestrahlt bei Nacht. -

Karlskirche: neben der Hofbibliothek ein zweites Spätwerk des Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723). Erbaut 1716-1739 ist sie mit Blickbezug hin zur Hofburg als Architekturprospekt konzipiert. Hinter der breiten Fassadenfront mit Portikus, Dreiecksgiebel und den zwei Triumphsäulen, erstreckt sich der Bau mit der überhöhten Kuppel. Angestrahlt bei Nacht.

Schwalbenschwanz, Schmetterling an der Bordsteinkante.

-

An der südlichen Stadteinfahrt von Wien die Christuskirche. Architekt war Theophil Edvard Hansen (1813-1891), der auch das Parlament entworfen hat. Byzantinische Formen mit Zierelementen aus Terrakotta.

-

Musiksammlung der Wienbibliothek: Gründungsbestand war eine Sammlung von Autographen von Franz Schubert, die der Kunstmäzen und Industrielle Nikolaus Dumba (1830-1900) der Stadt Wien schenkte. Vor allem Notenhandschriften und Notendrucke der letzten 200 Jahre bilden den Sammelschwerpunkt, hier vor allem auch Wiener Verlage und Komponisten. Die Schubert-Sammlung wurde inzwischen sogar in das „Memory ot the World-Register der UNESCO aufgenommen.

Treppenhaus der Bibliothek

Grundriss der Wohnung in der Bartensteingasse 9/5. Das Haus wurde von Ludwig Tischler entworfen. In der ersten Etage befindet sich die ehemalige Privatwohnung des jüdischen Industriellen Friedrich Boskovits. 1991 bezog die Musiksammlung der Wienbibliothek die restaurierten Räumlichkeiten.

Speisezimmer: seit 2013 ist ein musealer Rundgang durch die Wohnung möglich. Die Wohnung wurde 1907 vom bekannten Architekten und Designer Adolf Loos (1870-1933) gestaltet. Höhepunkt der für die Ringstraßenbauten typischen großzügigen Raumaufteilung bildet das Speisezimmer. Massive Wandvertäfelungen aus Mahagoni und ein Kamin, sowie ein dekorativer Fries aus Stuck geben einen Eindruck der Inneneinrichtungen der Wiener Moderne.

Notenhandschriften und Notendrucke:

Franz Schubert: Introduction Nr. 1. Autograph.

Auf Tapete notierte Noten von „Vier Tiroler Walzer“, die bei der Restaurierung der Räume aufgefunden wurden. Dazu auch der Notendruck.

Johann Strauß: Alexander Quadrille. Notendruck.

Richard Wagner: Autograph

Badezimmer

Ausstellungsvitrinen mit Autographen von Hugo Wolf, Johannes Brahms und Anton Bruckner.

Ausstellungsvitrinen mit Autographen von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn.

Vorbereitung einer Aufführung mit chinesischen Mädchen in Tracht.

Stiche mit Venedig als Motiv:

Kolorierte Stiche mit Kleidung des Herzogs und der Herzogin von Venedig.

Pietro Aaron: Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato. Venedig 1525.

Gesangbuch mit „Hufnagelnoten“ und Stichen.

Notendruck mit „Hufnagelnoten“ für Basso, Tenoro, Alto. Starke Fraßspuren von Bücherwürmern.

Stich mit Darstellung des Markusplatz in Venedig. Prozession des Dogen.

Kolorierter Stich: „Der Doge von Venedig fährt am Tag der Himmelfahrt auf dem Bucintoro zur Hochzeit des Meeres“

Stick mit Darstellung des Markusplatz in Venedig zur des Karnevals.

Kolorierter Stich mit dem Stadtplan von Venedig.

Antonio Salieri: Quintett, 1779. Titelblatt einer Musikhandschrift mit Darstellung von musizierenden Chinesen

Benedetto Marcello: Estro poetico-armonico parafrasi. Venedig 1724. Titelkupfer mit König Salomon, die Harfe spielend.

Gemälde mit Musikern, Männern in schwarzen Karnevalsumhängen in der Barockzeit.

Kolorierter Stich vom Dogenpalast, Markusplatz und Gondeln in Venedig.

Kolorierter Stich vom Markusplatz in Venedig.

Stich mit mehreren Gondeln. Napoleon, Würdenträger, Chor und Musikanten. Im Hintergrund der Markusplatz in Venedig.

Stich mit Marukusplatz und Dogenpalast. Feierlichkeiten am Rosendonnerstag zu Zeiten der Republik Venedig.

Stich mit Gondeln und riesiger Galeere. „Hochfest des Bucentaur, das am Tag der Himmelfahrt in Venedig gefeiert wird“. Das im italienischen „Bucinturo“ genannte Schiff, war das Staatsschiff des Dogen.

Kolorierter Stich mit venezianischen Bauwerken, Trachten und Gondeln.

Notenhandschriften, Autographe:

Giuseppe Verdi: verworfener Bogen aus der Partitur seiner Oper „Attila“. Autograph. Johann Sebastian Bach: Kantate „Es ist das Heil uns kommen her“, BWV 9. Autorgraph.

Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4, 1. Fassung. Autograph.

Johannes Brahms: Konzert für Violone, Violoncello und Orchester, op. 102. Autograph.

Richard Wagner: Vorspiel zu „Tristan und Isolde“. Autograph.

Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4. Autograph.

Anton Webern: Streichquartett op. 28. Autograph.

Felix Mendelssohn Bartholdy: Liederalbum für Jenny Lind. Weihnachten 1845. Autograph mit 2 Aquarellen Mendelssohns.

Franz Schubert: Sinfonie C-Dur, D 944. Autograph.

Franz Schubert: Lied „An die Musik“, D 547. Autograph.

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Es-Dur, op. 55, „Eroica“. Manuskript der Partitur mit getilgter Widmung an Napoleon.

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert, d-Moll, KV 466. Autograph.

Gemälde mit Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart.

-

Schlosstheater von Schönbrunn:

Fassade von Schloss Schönbrunn und P. Wagenknecht.

Wiens einziges noch existierendes Barocktheater. Trotz der Begeisterung der Habsburger seit dem 17. Jahrhundert für theatralische Darbietungen, war es erst seit der Zeit Maria Theresias (1717-1780) üblich, eigene, in die Schlösser integrierte Theaterbauten zu errichten. 1747 von Maria Theresias Lieblingsarchitekten Nicolò Pacassi (1716-1790) in dem rechts an das Schloss angrenzenden Bau eingerichtet. 1767 vom nachfolgenden Hofarchitekten Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732-1816) umgebaut. Hier spielte die Regentin selbst in einigen Stücken mit, was durchaus dem Zeitgeist entsprach. Seit 1929 nutzt das Max-Reinhardt-Seminar die 2010 restaurierte Bühne, zusammen mit der Opernabteilung der Universität für Musik und Darstellende Künste. Des Typus des italienischen Logentheaters entsprechend, zeigt der Grundriss einen eiförmigen Kern mit Galerien und Logen.

Die heute existierende zentrale Kaiserloge stammt aus dem Umbau 1767.

Die Bühne ist von einer mächtigen Ädikula eingefasst, mit ionischen Säulen und gemaltem Dreiecksgiebel, sowie einem riesigen kaiserlichen Wappen.

Die Flachdecke des Raumes ist durch Illusionsmalerei, als eine zum Himmel geöffnete Kassettendecke gestaltet. Den Himmel bevölkern Personifikationen von Künsten, Wissenschaften und Reichtum. -

Stephansdom: bekanntestes Wahrzeichen Wiens. Österreichs bedeutendstes gotisches Bauwerk. Der vor dem Dom liegende Stephansplatz liegt mitten im Zentrum der Wiener Innenstadt. Seit 1722 erzbischöfliche Kathedralkirche. Generationen von Baumeistern haben seit dem 12. Jahrhundert an dem Bau mitgewirkt. Der Umbau zur gotischen Kirche erfolgte im 14. Jahrhundert, unter Herzog Rudolf IV. von Habsburg, daher sein Beiname „der Stifter“.

Der Dom ist 107,2 m lang, 34,2 m breit, das Mittelschiff 28 m hoch. Das Dach ist mit glasierten Ziegeln in 10 Farben gedeckt. Auf der Südseite ist das Muster einem sarazenischen Teppich nachempfunden. Mit 136,4 m ist der Südturm der höchste, der Nordturm wurde nicht fertiggestellt und ist nur 68 m hoch. Im ehemaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn durfte keine Kirche höher als der Südturm des Stephansdoms erbaut werden. Als der Turm fertig war, blieb er noch 50 Jahre lang das höchste freistehende Bauwerk der Welt.

Südseite des Doms: Neben der Südseite der eingerüsteten Doppelkapelle, das eingerüstete kleine Singertor, welches als das bedeutendste gotische Kunstwerk des Doms gilt. Dies war früher der Eingang für die Sänger. Daneben der Anbau für die Sakristei. Darüber kann man gut die Giebel am Langhaus sehen. Der westlichste Giebel am Langhaus, ist der sogenannte Friedrichsgiebel. Er war als einziger Giebel im 15. Jahrhundert fertiggestellt worden. Erst 1853-1855 wurden die restlichen 3 Giebel unter Dombaumeister Leopold Ernst (1808-1862) mit Maßwerk ergänzt.

An der Außenseite des Doms befinden sich, genauso wie auch innen, zahlreiche Grabdenkmäler.

Wir umrunden den Dom im Gegenuhrzeigersinn. Unterhalb des hohen Südturmes, befindet sich das „Primglöckleintor“. Nur 4 Konsolfiguren haben sich von der Ausstattung des 14. Jahrhunderts erhalten. Hier der Evangelist Markus mit seinem Symbol, dem Löwen.

Gedenktafel für den Dombaumeister Friedrich von Schmidt (1825-1891) am Südturm

Weitere Reliefs an der Außenseite des Domes mit der Passion Jesu

Jesus im Garten Gethsemane

Höllenfahrt Christi, der Adam und Eva aus dem Höllenschlund errettet.

Malereien mit der Passion Jesu an der Ostseite.

Der Chor mit der dortigen Sakristei.

Nordseite des Domes mit dem Nordturm = Adlerturm. Er blieb unvollendet. Die Bauarbeiten währten von 1467-1511. Sie wurden jedoch wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, religiöser Wirren und der drohenden Türkengefahr nicht fortgesetzt. Außerdem war Wien um 1520 eine protestantische Stadt geworden. Seit 1951 hängt hier die neu gegossene „Pummerin“, die aus den Trümmern der 1945 zerstörten Vorgängerglocke von 1711 gefertigt wurde. Diese Glocke hat einen Durchmesser von mehr als 3 m und wiegt 21 t. Grundsteinlegung 1450 durch Kaiser Friedrich III. Vor dem Turm, gleich neben dem Eingang zu den Katakomben steht die Capistrankanzel (15. Jahrhundert). Hier predigte der Heilige Johannes de Capistrano (1386-1456). Über ihr ließen die Franziskaner 1738 eine barocke Apotheose ihres Ordensheiligen anbringen.

Fiaker, traditionsreicher Zweispänner. Mitte des 17. Jahrhundert bot der Pariser Kaufmann und Pferdehändler Nicolas Souvage Mietkutschen an, deren Standplatz sich in der Rue de Saint Fiacre befand. Aus dem Fiacre wurde in Wien der Fiaker. 1693 erteilte Kaiser Leopold I. (1640-1705) die Lizenz für die erste Wiener Lohnkutsche. Heute sind etwa 300 Pferde gemeldet, von denen allerdings täglich nur etwa die Hälfte im Einsatz ist.

Direkt neben der Kanzel ein Relief unter einem Bogen.

Maßwerk und Wasserspeier am Nordturm

Adlertor: es ist breit angelegt, aber sparsam dekoriert, mit einer Marienstatue aus dem 17. Jahrhundert. Seinen Namen verdenkt es dem darüber stehenden Nordtumr, der auch Adlerturm genannt wird, da sich früher auf seiner Kuppel der Habsburgische Doppeladler zu sehen war.

Weiter Richtung Westen zur Hauptfassade, sind am Langhaus wieder Giebel zu sehen.

Westfassade mit den heute noch vom spätromanischen Vorgängerbau existierenden „Heidentürmen“ und dem „Riesentor“. Der romanische Vorgängerbau wurde 1295 erstmals urkundlich erwähnt. Ihr Name geht auf ein heidnisches Heiligtum zurück, das an ihrem Platz gestanden haben dürfte.

Gotisches Maßwerkfenster zwischen den Heidentürmen.

Balustrade mit Wasserspeiern oberhalb des Maßwerkfensters zwischen den Heidentürmen. 3 Statuen auf Sockeln unterhalb der Balustrade.

Fensterrose und Statuen unter Baldachinen aus Maßwerk.

Riesentor: Haupteingang, 1230-1250 entstanden (Zeit Kaiser Friedrich II.). Früher nur bei festlichen Anlässen geöffnet, zur Zeit der Babenberger wurde hier Recht gesprochen. Die Figuren aus dem 12. Jahrhundert wurden am Riesentor des 13. Jahrhunderts wiederverwendet. Den Namen erhielt das Portal, weil man bei Ausschachtungsarbeiten beim Bau einen Mammutknochen fand. Damals glaubten die Arbeiter, den Knochen eines Riesen gefunden zu haben, der bei der Sintflut umgekommen ist.

Der Figurenschmuck des Riesentors stammt aus dem 13. Jahrhundert. Auf jeder Seite stehen 7 trichterförmige Säulen mit Pflanzenmustern. Die wie Palmwedel wirkenden Kapitelle enthalten Figuren von Aposteln und Heiligen. Darüber groteske Chimären und Apostel.

Linkes Gewände: die dämonische Welt. Rechts an der Ecke ein Affe, darüber Apostel Petrus mit dem Schlüssel. Neben dem Affen der Teufel, der einem Menschen eine Schlinge umlegt. 2 Gerichtsadler, der glattgefiederte Sinnbild der ewigen Herrlichkeit, der rauhgefiederte Symbol der Verdammnis. Danach Löwe und 2 geflügelte Sirenen, 2 ineinander verschlungene Drachen.

Rechtes Gewände: die menschliche Welt, die der dämonischen ausgeliefert ist. Zuerst 2 später angebrachte Hunde mit einem gemeinsamen Kopf. Ein Fuchs, der einen liegenden Menschen an den Haaren zieht. Zwischen einem Löwen und einem Affen fasst ein Mann einem anderen an dessen spitzen Hut und hebt seine Axt zum Schlag. Am Ende ein kleiner Teufel und ein Mann, der mit erhobenen Händen vor ineinander verschlungenen Drachen steht.

Inneres:

Mittelschiff, Blick zum Hauptaltar. Im 14. Jahrhundert begann der gotische Ausbau des Doms.

Kanzel aus Sandstein 1510-1515 von Nicolaus Gerhaert van Leyden (1420-1473). Am Kanzelkorb die 4 lateinischen Kirchenväter. 6 mit Heiligendarstellungen besetzte Säulen bilden den Kanzelfuß. Die größte, tragende Säule im Zentrum steht für den Sonntag. Die Bildnisse der vier Kirchenväter ähneln sich und sollen auch die vier Temperamente darstellen. Zusammen mit dem „Fenstergucker“ (selbstbewusste Darstellung wahrscheinlich des Baumeisters Anton Pilgram (1460-1515) zeigen sie auch die verschiedenen Altersphasen. Von links: Hl. Augustinus mit Mitra, Buch und Tintenfass als nachdenklich versunkener jugendlicher Melancholiker, Hl. Gregor mit Papstkrone, Buch und Lupe als zweifelnder älterer Phlegmatiker, Hl. Hieronymus mit Kardinalshut und Buch als greiser Choleriker, Hl. Ambrosius mit Mitra und Buch als Sanguiniker.

Treppengeländer bestehend aus Rädern, die drei- und vierpässigen Fischblasen gebildet sind. Die 3-pässigen stehen für die göttliche Dreifaltigkeit und rollen aufwärts. Die 4-pässigen stehen für alles Irdische und rollen hinunter. Auf dem Handlauf verschiedene Tiere.

Gegenüber der barocke Altar des Hl. Johannes des Täufers. Altarbild von Johann Michael Rottmayr (1654-1730) von 1708. Entwurf und Ausführung des Altars Matthias Steinl (1644-1727).Säulenheilige unter Baldachinen aus Maßwerk.

Chor: 1304-1340. Bauherr war Albrecht I. (1255-1308). Sein Sohn Albrecht II. (1298-1358) förderte die Vollendung. Daher wird dieser Teil auch „Albertinischer Chor“ genannt. Rudolf IV. (1339-1365) der Sohn Albrechts II. veranlasste dann den Bau des gotischen Langhauses und die Verbreiterung der Seitenschiffe.

Hochaltar aus schwarzem Marmor von den Brüdern Johann Jakob Pock (1604-1651) und Tobias Pock (1609-1683) aus Konstanz errichtet und 1647 geweiht. Im Aufbau gleicht er einem Hausportal („porta coeli-Typus“). Altarbild zeigt die Steinigung des Hl. Stephanus vor den Mauern Jerusalems. Darüber der geöffnete Himmel mit Jesus und Gottvater. Die Statuen neben dem Altarbild stellen die Landespatrone Leopold und Florian und die Pestheiligen Rochus und Sebastian dar. Es handelt sich um den ersten und bedeutendsten frühbarocken Altar Wiens. Links vorne der Nepomuk- und rechts der Borromäusaltar.

Barockes Chorgestühl: die dargestellten Bischöfe, Papst Paul II. und Kaiser Friedrich III. sind durch Namenszüge und Wappenkartuschen identifizierbar.

Blick durch das Hauptschiff Richtung Westen auf die Westempore und die Kauffmann-Orgel (2020). Die ehemals vorhandene wertvolle Walcker-Orgel von 1886 verbrannte im 2. Weltkrieg. Dahinter befindet sich das große gotische Fenster, welches erst für die Einwölbung des gotischen Langhauses ab 1446 nötig wurde.

Nördliches Seitenschiff mit Frauenchor. Gleich am Anfang der Orgelfuß von Anton Pilgram (1460-1515). Selbstbildnis mit Zirkel und Winkel. Die Inschrift unterhalb des Portraits mit der Zahl 1513 weist ihn als Magister der Universität aus. Hier stand ursprünglich die erste Orgel. Rechts daneben der Peter- und Pauls-Altar.

Blick in den Frauenchor. Hinten der Neustädter Altar.

Grabplatten im Frauenchor. Rechts der erste wirklich in Wien residierende Bischof Georg von Slatkonia (1456-1522).

Wiener Neustädter Altar: er wird auch Friedrichsaltar genannt. Es ist ein typisch gotischer Flügelaltar, 1447 hergestellt aus älteren Teilen für das Zisterzienserkloster St. Bernhard in der Wiener Neustadt. Mit der Datierung 1447 auf der Predella ist er der älteste Doppelflügelaltar, der in Österreich noch erhalten ist. Man geht heute davon aus, dass die Schreinarchitektur, die Statuen und Gemälde um 1447 in der in der Wiener Neustadt ansässigen Werkstatt des Friedrichsmeisters gefertigt wurden.

Stiftung von Kaiser Friedrich III. Der Altar kam erst 1883 in den Dom.

Es handelt sich um ein Pentaptychon, ein Wandelaltar mit Hauptschrein und zwei beweglichen Außen- und zwei beweglichen Innenflügeln. Die Schnitzarbeiten sind teils farbig gefasst, teils vergoldet. Der Altar ist ein Marien- und ein Allerheiligenaltar. Bei geöffneten Flügeln, der sogenannten Festtagsseite, sieht man Szenen des Marienlebens. Links oben Krönung Marias durch Gottvater, links unten Geburt Christi, rechts oben Tod Mariens, rechts unten Anbetung der heiligen Drei Könige. In der Mitte oben Krönung Mariens durch die Dreifaltigkeit, Mitte unten Barbara, Maria mit Kind, Hl. Katharina. Auch die Predella hat Flügel, die bemalt sind. Nach Öffnung der Flügel ist der figurlose Schrein der Predella sichtbar. Er weist acht gotische, goldumrahmte Maßwerkfenster auf rotem Hintergrund auf, hinter denen Reliquien aufbewahrt wurden.

Details

Linker Predellaflügel: Mariä Verkündigung und Mariä Heimsuchung

Blick vom südlichen Seitenschiff in das Mittelschiff.

Dienstbotenmadonna, ca. 1300, gilt als eine der schönsten Marienfiguren ihrer Zeit. Von der ursprünglich bunten Bemalung sind nur Reste erhalten Ursprünglich stand sie im Frauenchor, wo in früherer Zeit die Frühmesse gefeiert wurde, die vor allem von Dienstboten besucht wurde.

Katharinen- oder Taufkapelle in der unteren Turmhalle des „Steffl“ genannten Domes. Taufstein aus Salzburger Marmor 1475-1481. In Flachnischen die 12 Apostel und Christus. Ursprünglich stand er im Mittelschiff. Am Fuß findet man als Fundament die vier Evangelisten. Seit dem 2. Weltkrieg schmückt die 7-eckige Taufkrone, bis dahin als Schalldeckel über der Domkanzel angebracht, wieder den Taufstein. Die Taufkrone gleicht einer Turmfiliale und wird bekrönt von einer Darstellung der Taufe Christi. Ansonsten Darstellung der 7 Sakramente.

Sterngewölbe in der Katharinen- oder Taufkapelle.

Schlussstein des Gewölbes mit der Hl. Katharina.

Apostelchor (südliches Seitenschiff) mit Grabmal Kaiser Friedrichs III. (1415-1493). Wie die Kanzel ebenfalls von Nicolaus Gerhaert van Leyden (1420-1473), ab 1463 geschaffen. Adneter Marmor aus einem Steinbruch bei Hallein (Nähe Salzburg). Max Valmet schuf die Reliefplatten, Michael Tichter (Wirkungsdaten 1499-1513) aus Salzburg die Balustrade mit den 54 Figuren. Die Deckplatte des Sarkophags zeigt die liegende Gestalt des Kaisers im Krönungsornat (Friedrich III. war der letzte vom Papst gekrönte Kaiser). An den Postamenten der Balustrade befinden sich die 12 Apostel. Das Grab wird oben abgeschlossen von Wappenschildern der kaiserlichen Besitzungen.

Der Adneter Marmor ist wegen seiner Buntscheckigkeit besonders schwer zu bearbeiten. Allein die Deckplatte des Grabmals wiegt über 8 Tonnen.

Aufsicht auf das Grab mit der Darstellung des Kaisers im Krönungsornat.

Details des Grabmals.

Empore für Sänger, ebenfalls von Anton Pilgram (1460-1515), dem Orgelfuß im nördlichen Seitenschiff gegenüber. -

Stolpersteine

-

Österreichische Mediathek: Es handelt sich um das österreichische Archiv für Tonaufnahmen und Videos aus Kultur- und Zeitgeschichte. 1960 wurde sie als Österreichische Phonothek gegründet. Als wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes, ist sie verantwortlich für das audiovisuelle Kulturerbe Österreichs.

Historische Radios und Geräte zum Abspielen von Tonträgern unterschiedlichster Art.

Kompaktanlagen mit historischen Tonträgern, hier Tonbändern.

Vitrine mit historischen Radio- und Fernsehröhren.

Blick in einen historischen Arbeitsplatz des Archivs.

Plakat mit „Meilensteinen auf dem Entwicklungsweg des Hornyphon-Geräts“. Hornyphon war der Markenname eines Radiowerks in Österreich.

Historischer Innenraum in der Österreichischen Mediathek. -

Flakturm als Kletterparadies.

-

Volksgarten mit Blick auf die Hofburg, hinten ein Denkmal für Franz Grillparzer. Die Parkanlage entstand ab 1819 zusammen mit dem Burggarten, nachdem Napoleon die Burgbasteien sprengen ließ. Hier an der Parkseite an der Ringstraße, handelt es sich um einen französischen, im Barockstil angelegten Garten, also ein eher strenger Plangarten.

Brunnen, im Hintergrund Denkmal für Franz Grillparzer.

Stockente mit Küken.

Nebelkrähe am Teich.

In der Mitte steht der Theseustempel. Er entstand 1819-1823 nach einem Entwurf vom Hofbaumeister Peter von Nobile (1774-1854). Es handelt sich um eine Nachbildung des 449 v. Chr. gebauten Athener Tempels des Hephaistos. In ihm stand die vom italienischen Bildhauer Antonio Canova (1757-1822) geschaffene Theseusstatue, die heute im Treppenhaus des Kunsthistorischen Museums steht.

1907 entstand das Denkmal für Kaiserin Elisabeth, von Hans Bitterlich (1860-1949) und Friedrich Ohmann (1858-1927). In Hintergrund das Burgtheater.

Auf der Seite der Hofburg Richtung Heldenplatz ist der Volksgarten mit lockerem Baumbestand eher im Stil eines englischen Parks angelegt. -

Plan der Hofburg. Der aus 18 Gebäuden bestehende Komplex blickt auf eine 700-jährige Baugeschichte zurück.

Links der Volkgarten, rechts der Burggarten. Ganz unten der Maria-Theresia-Platz mit den Zwillingsbauten von Kunsthistorischem- und Naturhistorischem Museum. In der Mitte der Heldenplatz. Rechts spannt sich im großen Bogen die Neue Hofburg. Hier befinden sich verschiedene Museen und Teile der Österreichischen Nationalbibliothek. Nr. 5 bezeichnet den Festsaaltrakt. Der dreieckige Gebäudekomplex oben rechts ist die Albertina, Österreichs am meisten besuchtes Museum. Links daneben am Josefsplatz gelegen die Nationalbibliothek mit dem Prunksaal (Nr. 12). Wieder links daneben die beiden Höfe der Stallburg und der Sommerreitschule. Der kleine Hof darunter ist der Schweizerhof mit den Zugängen zu den Schatzkammern. Dieser Bereich wird auch die Alte Hofburg genannt (Nr. 3 + 4). Oben der Michaelerplatz mit dem Durchgang in den großen Burghof mit dem links liegenden Amalienhof und dem Leopoldinischen Trakt, der die Hofburg zum Volksgarten abgrenzt. -

Der Heldenplatz hieß ursprünglich Paradeplatz. Nach Errichtung der beiden flankierenden Denkmäler für den Türkensieger Prinz Eugen von Savoyen und dem hier zu sehenden Aspernsieger Erzherzog Karl, nannte man ihn Heldenplatz.

-

Neue Hofburg: Die Architekten Carl von Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879) lieferten die Entwürfe für ein gewaltiges Kaiserforum. Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916).genehmigte jedoch nur den Bau eines neuen Flügels, sodass der Gesamtplan nie zur Ausführung kam. 1881-1913 erbaut. Denkmal von Prinz Eugen, dem Türkensieger von Anton Dominik von Fernkorn (1813-1878).

Doppeladler des Kaiserreichs Österreich.Andenken, Porzellanfiguren mit Motiven von Gustav Klimt.

Andenken zum Thema Kaiserin Elisabeth = Sisi.

-

Innerer Burghof, ehemaliger Franzensplatz: die kaiserliche Burg war mehr als 6 Jahrhunderte Residenz der Herrscher Österreichs. Es ist eine Stadt in der Stadt. Hier der Durchgang durch den Reichskanzleitrakt zum Michaelertrakt mit seiner charakteristischen Kuppel. Rechts die Fassade der alten Burg. Die 2 Wappenlöwen vorne rechts, aus dem 18. Jahrhundert kennzeichnen den Bereich, wo sich einst die Zugbrücke befand.

-

Die alte Burg (auf dem Plan Nr. 3 +4) geht auf den böhmischen König Ottokar II. Przemysl (1233-1278) zurück. Die damals 4-türmige Burg, die gleichzeitig die Stadtbefestigung verstärkte, bildet den heute Schweizertrakt genannten historischen Kern der Wiener Hofburg. Der Name erinnert an die Schweizergarde, die hier einst Wache stand (zur Zeit Maria Theresias). Urkundlich belegt ist dieser Teil seit 1279. Als Ferdinand I. (1503-1564)(der Bruder von Kaiser Karl V.) die Anlage 1547-1552 in ein Renaissance-Schloss umbauen ließ, entstand auch das Schweizertor. Es zählt zu den bedeutendsten Renaissance-Denkmälern Wiens und wurde 1551 von Pietro Ferabosco (1512-1599) gestaltet. Das Wappen zeigt die Kette des Ordens vom Goldenen Vlies. Es zeigt den einköpfigen Adler, da Ferdinand zu dieser Zeit noch nicht Kaiser war. Die Tordurchfahrt hat Deckenfresken aus dem Jahre 1553. Sie zeigen die Wappen der zum damaligen Österreich gehörenden Gebiete.

Schweizertor vom Schweizerhof aus gesehen.

Im Hof der alten Burg, dem sogenannten Schweizerhof, liegt der Zugang zur Burgkapelle. Hier auch die sogenannte Botschafterstiege, über die seit Kaiser Karl VI. (1685-1740) Botschafter die Zeremonialräume für festliche Empfänge erreichten. -

Zurück im inneren Burghof bzw. ehemaligem Franzensplatz, mit dem Reichskanzleitrakt. Der Hof ist mit 7.700 qm der größte Hof in der Burg. Erst nach erfolgreicher Abwehr der Osmanen im Jahre 1683 entschloss man sich, die Hofburg von einer Festung in einen kaiserlichen Palast umzubauen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts stand hier ein schmuckloser Kanzleitrakt, der die Hofburg zur Stadt abgrenzte. Mit dem Neubau des Reichskanzleitrakts durch Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) nahm Kaiser Karl VI. den barocken Ausbau der Hofburg in Angriff. Die Fassade zum Hof wurde von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) gestaltet.

4 Skulpturengruppen erzählen die Geschichte von Herakles. Sie wurden vom italienischen Bildhauer Lorenzo Mattielli (1687-1748) geschaffen. Hier befand sich früher u.a. die Verwaltungsbehörde des Heiligen Römischen Reiches, bis 1902 das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Nach Auflösung des Heiligen Römischen Reiches durch Kaiser Franz I. (1708-1765) wurde ein Teil der Räume in kaiserliche Appartements umgewandelt. Zuletzt bewohnte sie Kaiser Franz Joseph I.

In der Mitte des Reichskanzleitraktes, liegt das Kaisertor. Davor in der Mitte des Platzes ein Denkmal von Kaiser Franz I.

Tür des Kaisertors mit den Insignien des Reiches als Verzierung aus Metall oben an der Tür.

Oben am Dach das vergoldete Wappenschild Kaiser Karls IV. zu sehen. Es zeigt das Wappen Österreichs und Kastiliens, da Karl in Spanien aufwuchs. Erst nach dem spanischen Erbfolgekrieg fiel Spanien an die Bourbonen.Weiter links eine weiterer prächtiger Durchgang, flankiert von Statuen „Herakles und der kretische Stier“, sowie „Herakles und der nemeische Löwe“.

Darüber ein Balkon mit stützenden Halbfiguren, Männer mit Krone, die ein Flachrelief mit der Göttin Fortuna halten.

In der Mitte des Platzes ein Denkmal von Kaiser Franz I. 1842-1864 von Pompeo Marchesi (1789-1858) geschaffen. Die 4 Statuen, die das Denkmal umgeben, symbolisieren Glauben, Stärke, Frieden und Gerechtigkeit. Im Hintergrund die zum Hof liegende Fassade der Amalienburg. -

Dahinter die von 1575-1611 erbaute Amalienburg, die ursprünglich ohne architektonische Verbindung der mittelalterlichen Burg gegenüberstand. Er war für Erzherzog Ernst (1553-1595), den jüngeren Bruder Kaiser Rudolfs II. errichtet worden und erhielt erst im 18. Jahrhundert seinen heutigen Namen. Zwischen 1711 und 1742 residierte hier Kaiserin Wilhelmine Amalie (1673-1742), die Witwe Josephs I. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte hier im 1. Stock Kaiserin Elisabeth (Sisi) ihre Räume. Auf dem Dach ein Türmchen mit welscher Haubem, an der Fassade eine astronomische Uhr und eine Sonnenuhr.

Durchgang zum Michealertrakt. Bis 1888 stand hier das Hofburgtheater. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Hofburg nun eine neue offizielle Zufahrt zu den kaiserlichen Wohnappartements.

Die Figuren in den Nischen symbolisieren kaiserliche Wahlsprüche:

Für Karl VI. „Constantia et fortitudine“ = „Mit Beständigkeit und Kraft“.