Ausführlicher Reisebericht mit Texten und allen Bildern.

Cadolzburg, Ansbach, Nürnberg, Rothenburg 19.09-26.09.2014

-

Cadolzburg: ca. 20 km westlich von Nürnberg gelegen.

Markt Cadolzburg: im 14. und 15. Jh. mehrfach von den Nürnbergern eingenommen und niedergebrannt, auch feindliche Überfälle während des 30-jährigen Krieges.

Wohnhaus des Bürgermeisters aus Sandstein

Obere Tor (1475), genannt „Brusela“. Diesen volkstümlichen Namen eines langsamebn, saumseligen Wichtigtuers erhielt das Stadttor wegen der ständig nachgehenden „bruselnden“ Uhr und wegen der Glocke, die um 11 Uhr wichtigtuerisch die Hausfrauen aus ihrem Plausch aufschrekte. 1824 sollte der Turm als Verkehrshindernis abgebrochen werden, eine Bürgerinitiative verhinderte das.

Marktplatz

Burg: 1157 wird „Cadolzburg“ erstmals urkundlich erwähnt, als Burg der Abenberger Rangaugrafen. Die ältesten bekannten Anlagen der Burg entstanden um 1250 unter dem Burggrafen Konrad I. von Nürnberg und dessen Sohn Friedrich III., als sie die Cadolzburg zu ihrer Residenz ausbauten.

1397 erhielt Friedrich VI. das „untergebirgische“ Land mitsamt der Residenz Cadolzburg zugeteilt. Aber schon 20 Jahre später erhielt er die Kurfürstenwürde von Brandenburg und wurde so zum Ahnherrn der preußischen Könige und der deutschen Kaiser seit 1871.

Als die Hohenzollern in Konflikt mit der Stadt Nürnberg gerieten, machten sie die Cadolzburg im 14./15. Jahrhundert zum Zentrum ihrer Herrschaft in Franken. Später wurde sie ein Jagdschloss.

Nach dem Auszug der Hofhaltung blieb die Burg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein wichtiges Verwaltungszentrum des Markgraftums Brandenburg-Ansbach.

Bei Kriegsende ging die Burg in Flammen auf und blieb jahrzehntelang in Trümmern liegen. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat in den letzten Jahrzehnten den Burgfelsen und die Bausubstanz gesichert.

Burgtor mit Wappentafeln von Markgraf Friedrich von Brandenburg und seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern Landshut oben links. Rechts das Wappen ihres Sohnes Johann Alchemist und seiner Frau Barbara von Sachsen-Wittenberg. Links unten noch ein Relief der sogenannten „Judensau“, ein für die damalige Zeit typisches Schmährelief, erweitert um den „Tanz um das goldene Kalb“. Man betritt von hier die große Vorburg.

Blick zurück auf den Torbau (13.-15. Jh.). Bei dem kleinen Fachwerkhaus handelt es sich warscheinlich um das bereits 1660 erwähnte Waschhaus. Links der Giebel des Schulhauses.

Blick über den weiten Hof der Vorburg auf das Pfarrhaus. Dahinter der Turm der im Ort liegenden Markgrafenkirche. Neben der niedrigen Mauer, die den Garten begrenzt, der Zugang zur Pferdeschwemme, ein Waschplatz für Pferde und Wagen.

Kurz vor der Brücke zur Hauptburg links das Vogteigebäude.Blick zurück Richtung Torbau und Schulhaus.

Blick vom Burggarten auf die auf einer steilen Felsnase liegenden Hauptburg. Bereits 1464 wird ein Garten in der Burg erwähnt. In einer Skizze von 1629, angefertigt vom Landgrafen Moritz von Hessen, liegt ein Lustgarten neben der Pferdeschwemme. Vermutlich wurde er angelegt, als das Neue Schloss mit dekorativen Renaissancegiebel erbaut wurde, dessen Schauseite genau zum Garten weist.

Torbau zur Hauptburg: die Brücke führt über den tiefen Burggraben, der Vor- und Hauptburg voneinander trennt. Die beiden Burgbereiche werden jeweils von einer Ringmauer aus dem 13. Jahrhundert umschlossen.

Innenhof der Hauptburg, die bis 2017 zu einem Museum ausgebaut wird.

Zurück im Ort Blick auf den Torbau der Vorburg

Brunnen vor der Musikschule

Blick auf die Cadolzburg von Süden, von der Straße mit dem Namen „Heidenberg“. Hinter den Bäumen der Folterturm.

Altes Schloss und Folterturm.

Blick vom Karpfenteich auf die Burg

Markgrafenkirche von innen. 1751 erbaut, konzipiert als protestantische Predigtkirche, mit der Kanzel im Mittelpunkt. Markgräfflicher Hofbaumeister Johann David Steingruber. Umlaufende Emporenanlage mit der Altarwand und dem barocken Orgelprospekt im Osten. Die Orgel selber stammt aus dem Jahr 1911.

Taufstein mit oktogonalem Taufbecken, 1751 gestiftet, getragen von einem knieenden Engel, dem Symbol des Evangelisten Matthäus, der am Ende seines Evangeliums vom Taufbefehl Jesu berichtet.

Altes Rathaus (1486), gelegen zwischen Dorf und bürgerlicher Siedlung. Hier befand sich die öffentliche Waage und hier wohnte der Gerichtsknecht. Im angebauten „Narrenhäuslein“ wurden Trunkenbolde und Obstdiebe dem öffentliche Spott preisgegeben. Nach der Zerstörung durch einen Brand während des 30-jährigen Krieges, wurde das Rathaus 1670-74 wieder aufgebaut. -

Ansbach:

Im Jahre 748 wurde im Mündungswinkel des Onoldsbach ein Benediktinerkloster gegründet. In den folgenden Jahrhunderten wuchsen das Kloster und die daneben liegende Siedlung zu einer Stadt zusammen. Die Stadt wurde 1331 den Hohenzollern unterstellt, ab 1385 (bis 1791) war Ansbach die Hauptstadt bzw. Residenzstadt verschiedener zollerscher Herrschaftsbereiche. Als die Hohenzollern 1415 (Friedrich I. ca. 1371-1440) zu Kurfürsten von Brandenburg aufstiegen, wurde Ansbach nicht mit Brandenburg vereinigt, sondern blieb als Brandenburg-Ansbach unabhängig.1833 verstarb in Ansbach der berühmte, rätselhafte Kaspar Hauser (ca. 1812-1833).

Herrieder Tor im Süden. Unterbau 15. Jahrhundert, barocke Toranlage um 1750 von Johann David Steingruger. Glockenspiel 2 x täglich mit dem Hohenfriedberger Marsch.

Detail Wappen und Flachrelief am Tor.

Kleine Straßen mit Fachwerkbauten.

Martin-Luther-Platz und St. Johannis, evangelisch-lutherische Pfarrkirche,

Markgraf-Georg-Brunnen, 1515 errichtet und im 19. Jahrhundert erneuert.

Blüten der Artischocke.

Vom Platz Blick auf die 2. Hauptkirche St. Gumbertus, ehemals Klosterkirche, später Hof- und Stiftskirche, heute ebenfalls evengelisch-lutherische Pfarrkirche. Davor das Stadthaus, ehemaliges kaiserliches Landgericht. Rechts das weiße Gebäude ist das Rathaus.

St. Johannis: erstmals 1139 urkundliche erwähnt. Einfache gotische Hallenkirche aus Sandsteinquadern, begonnen 1410/13. Baumeister wahrscheinlich die Steinmetze Endres Emhart und Wilhelm Kreglinger. Langhaus 1435 fertiggestellt. Die Türme haben unterschiedliche Höhe. Der hier zu sehende Südturm ist der ältere. 1458 Weihe der Kirche, Nordturm war erst 1508 fertig. Zu Beginn der Reformationszeit entwickelte sich in St. Johannis eine der wichtigsten Keimzellen des lutherischen Glaubens für die kirchliche Entwicklung in Franken und Bayern.

Sonnenuhr und Wappen der Ansbacher Markgrafen und der Stadt Ansbach am Südturm.

Darüber die Baumeistermaske.

Inneres: Altaraufsatz aus einem Epitaph es 1631 verstorbenen Ansbacher Bürgermeisters Wolfgang Seubold. Geschaffen vom Bad Windsheimer Bildschnitzer Georg Brenk mit Malereien, Kruzifix, Christus mit Siegesfahne und Johannes dem Täufer. 1968 von seinem ursprünglichen Platz hier zum Altar versetzt.

Chorfenster im Jugendstil, 1902 wurde die bayerische Hofglasmalerei F.X. Zettler in München beauftragt.

Links das Tauffenster, oben der die Kinder segnende Christus, unten die Taufe Jesu durch Johannes.

Rechts das Abendmahlfenster, oben das Abendmahl unten die Speisung der Israeliten mit Manna.

Säulenfresko, spätgotisch mit Johannes dem Täufer

Flötner-Altar: datiert 1520/25 und vermutlich ursprünglich für die Ansbacher Residenzkapelle in Auftrag gegeben. Er wird dem aus der Schweiz/Thurgau stammenden Peter Flötner (1485-1546) zugeschrieben, dessen Hauptwerke zwischen 1522 und 1546 in Nürnberg entstanden. Er gilt als das frühester erhaltene Architekturretabel (Wandelaltar) seiner Art der deutschen Renaissance. Wahrscheinlich wurden die ursprünglichen Skulpturen der Haupt- und Nebennischen bewusst entfernt. Oben Gottvater inmitten von Putten. Darunter die Taube des Heiligen Geistes. Das Textzitat „Das Brot das wir brechen ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi“ stammt aus dem 1. Korintherbrief.

Rest der Stadtmauer von 1417 mit Durchgang in einen Park

Stück der Berliner Mauer

St. Gumbertus: Das ehemalige Benediktinerkloster wurde 748 durch den Heiligen Gumbert gegründet. Später war es ein Kollegiatstift, d.h. das Stift untersteht einem Probst, der wiederum Mitglied des Würzburger Domkapitels war. Ehemalige Stiftskirche.

Turmfassade, zwei Flankentürme und ein 1595/97 errichteter Mittelturm, vom Ulmer Baumeister Gideon Bacher. Unten erkennt man das Hauptportal mit Turmvorhalle.

Die Kirche vereint in sich die wechselnden Baustilepochen von weniger als einem Jahrtausend, angefangen von den heute noch sichtbaren ältesten Bauteilen Ansbachs (Krypta um 1040) über die Georgskapelle (14. Jahrhundert), den hohen Chor der einstigen spätromanischen Hauptkirche (der heutigen Schwanenritterkapellte aus dem 16. Jahrhundert) bis zum markgräflichen Repräsentationskirchenbau, den Markgraf Carl Wilhelm Friedrich 1736/38 durch Leopold Retti (Retty) (1705-1751) errichten ließ. Typische protestantische, im Markgrafenstil gehaltene Hofkirche.

Vergleich der Grundrisse, rechts die originale Stiftskirche, links die jetzt existierende barockisierte Hofkirche.

Inneres: Kirchensaal mit marmorierten dorischen Säulen, die eine umlaufende Empore tragen. Die barocke Umgestaltung durch Leopold Retti sorgte für die Vermauerung des nördlichen Kirchenschiffs. Die neue Mittelachse wird durch Kanzel und Orgel an der einstigen südlichen Mittelschiffswand gekennzeichnet. Die durch große Fenster gegliederte Südwand läßt viel Licht in den Saal strömen. Links hinten der Fürstenstand mit hohen Schiebefenstern.

Orgelempore: damals die größte Barockorgel Frankens, eine Wiegleb-Orgel, Orgelprospekt auch von Leopold Retti. Nach Erneuerungen und vollständigem Austausch der Orgel 1961, wurde von 2004-07 die Wiegleb-Orgel von einer niederländischen Firma rekonstruiert. Ursache war der Wunsch nach einem adäquaten Instrument für die Bachwoche in Ansbach. Ganz oben der rote Adler und der Fürstenhut.

Blick auf den Fürstenstand und zentrale Kanzel mit Altar. Der Fürstenstand ist ein architektonisch eigenständiger Baukörper. Kartusche mit Fürstenhut und Doppelmonogramm des Markgrafenpaares Carl Wilhelm Friedrich und Friederike Louise.

Kanzel 1737/38 nach Plänen von Paul Amadé Biarelle. Über dem Kanzelkorb aus blau-weißem Stuckmarmor, tragen zwei vergoldete Palmen den Kanzeldeckel.

Der spätgotische Chor (1501-23). Von 1820-35 wurde, wohl unter der Leitung des königlichen Kreisbaurates Franz Xaver Keim (1771-1855), die Wandlung zur Schwanenritterkapelle vollzogen. Dabei wechselten vor dem Hintergrund eines romantisierenden Historismus die meisten erhaltenen Epitaphe und Totenschilde verstorbenen Ordensmitglieder, sowie der Ordensaltar aus der Georgskapelle in den Hochchor. Die Epitaphe der Schwanenritter zeigen lebensgroße Hochreliefs der Verstorbenen.

Tritt man aus der Kirche heraus, geradeaus der Giebel vom alten Rathaus und der Ratsapotheke. Rechts der Giebel des Stadthauses von Sixt Kornburger, 1532. Früher Landtag und Sitz des kaiserlichen Landgerichtes, heute Sitz des Oberbürgermeisters, des Stadtrates und der Touristeninformation.

Südfassade von St. Gumbertus, gesehen vom unteren (grünen) Markt, 1738 von Leopold Retti (Retty) gestaltet. 10 Fensterachsen, darüber ein mächtiges Mansarddach.

2 große Staatswappen in weißem Stuck, gehalten von tönenden Genien.

Gotischer Hochchor, Markgraf-Karl-Brunnen (1746) und Seitenfront des Beringershof, während der Reformation die Stiftsküsterei. Der Treppenturm 16. Jahrhundert, die Gestaltung mit Kräuterbeeten ist eine Erinnerung an den ehemaligen Klostergarten.

Ehemalige markgräfliche Hofkanzlei [?], heute Sitz des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes. Größter und bedeutendster Bau von Gideon Bacher (1565-1619). Das Gebäude steht an der Stelle der ehemaligen Klostergebäude. 1594 im Auftrag von Markgraf Georg Friedrich I. (1539-1603) errichtet. Drei-geschossiger, hufeisenförmiger Bau, mit drei-geschossigen Zwerchgiebeln. Schließt direkt an die Westfassade von St. Gumbertus an.

Residenz der Markgrafen zu Brandenburg-Ansbach: 1705-1730. Die Residenz entwickelte sich aus einer mittelalterlichen Anlage. 1398 bis 1400 baute Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg (ca. 1371-1440) einen Stiftshof außerhalb der Stadtmauer zu einer Wasserburg aus. Die Reste sind im Nordwestflügel der heutigen Residenz erhalten. Unter Markgraf Georg Friedrich I. (1539-1603) entstand durch den schwäbischen Architekten Blasius Berwart (1530-1589) von 1565-1575 ein anspruchsvoller Residenzbau der Renaissance. Blasius Berwart war von 1563–1589 oberster Markgräflicher Baumeister. Ein gutes Jahrhundert später begann die letzte große Bauphase der Residenz, 1694–1716 unter Gabriel de Gabrieli (1671-1747), 1719–1730 unter Carl Friedrich von Zocha (1683-1749) und 1731–1749 unter Leopold Retti (1705-1751).

Hauptfassade der Residenz. Die unteren Halbgeschosse sind als Sockel gestaltet. Die Hauptgeschosse werden von einer großen Pilasterordnung strukturiert.

Arkadenhof: indem Gabriel de Gabrieli das Motiv des Arkadenhofes in den Spätbarock übersetzt, erneuerte er in glücklicher Weise ältere Überlieferungen.Einfahrtshalle: Säulen teilen die Einfahrt in 3 Schiffe, erbaut von Leopold Retti 1733/34. In den Nischen sollten Statuen der Markgrafen stehen, seit dem späten 19. Jahrhundert stehen hier klassizistische Stuckfiguren.

Orangerie im Hofgarten: Seit dem späten Mittelalter gab es in Ansbach auf dem Gelände des Hofgartens Festplätze und Reitbahnen. Carl Friedrich von Zocha plante die schlossartige Orangerie und gab dem Hofgarten ein eigenständiges architektonisches Zentrum. 1726-30 als Rohbau erbaut, aber 1743 beim Besuch von Friedrich dem Großen (seine Schwester war mit einem der Markgrafen verheiratet) immer noch nicht fertiggestellt. 120 m langer Baukörper. Für die Südfassade war das Grand Trianon in Versailles Vorbild. Zu dieser Zeit fühlte man sich der französischen Gartenkunst verpflichtet.

4-reihige Lindenallee mit Holzpavillon am Ende.

An den Hofgarten angrenzende Gebäude.

St. Ludwig, katholische Pfarrkirche. 1834-1840, Klassizismus, entworfen vom Nürnberger Architekten Leonhard Schmidtner (1800-1873), der sich an Musterplänen von Leo von Klenze (1784-1864) orientierte. Es ist das erste große Bauwerk der bayerischen Zeit Ansbachs.

Inneres: Die Gemälde im Hochaltar und der beiden Seitenaltäre (rechts der Hl. Ludwig) stammen vom Berliner Maler Paul Plontke (1884-1966) 1948. Die katholische Gemeinde, die zum Bistum Bamberg gehört, lebte immer in einer Diaspora-Situation und konnte sich keine aufwändigen Kunstwerke leisten. Erst 1933 wurde eine Orgel eingebaut.

Die Kirche liegt in einer Stadterweiterung, genannt „Neue Auslage“, die Ende des 17. Jahrhunderts geplant wurde, um zugewanderten Hugenotten, die durch die Aufhebung des Ediktes von Nantes 1685 aus Frankreich abwanderten hier anzusiedeln. Aufgrund massiver Proteste aus den Reihen der Geistlichkeit wurden die Glaubensflüchtlinge dann aber doch nicht in Ansbach, sondern in Schwabach angesiedelt. Ausgeführt wurde die Anlage allerdings erst im 18. Jahrhundert. Es wurde als einheitlicher Stadtteil geplant von Leopold Retti und Johann David Steingruber (1702-1787). Hier der Karlsplatz, das Zentrum dieser Stadterweiterung.

Fachwerkhaus mit Restaurant. -

Heilsbronn:

Kloster Heilsbronn: ehemalige Abtei der Zisterzienser. Bischof Otto I. von Bamberg gründete das Kloster 1132. Von 1297 bis 1625 war das Münster die Grablege der Hohenzollern (Ende des 13. – Beginn des 17. Jahrhunderts), die Heilsbronn als ihr Hauskloster betrachteten. Von der Blütezeit im Spätmittelalter zeugt noch eine für Zisterzienserklöster ungewöhnliche Fülle der Ausstattung. Nach der Reformation wurde das Kloster 1578 aufgelöst.

Plan der Klosteranlage, die gelb gekennzeichneten Gebäude bestehen noch heute.

Man betritt das Areal des ehemaligen Klosters über den 2009/10 neu gestalteten Bereich des ehemaligen Kreuzganges mit einem Brunnenhaus.

Rechts die Kirche, hinten das Dormitorium und links Klosterküche mit Refektorium.

Eingang zur Kirche über das nördliche Querschiff. Das nördliche Seitenschiff schließt mit einem Pultdach an die Langhausmauer an. Neugestalteter ehemaliger Kreuzgang mit dreischaligem Brunnen aus Glas.

Klosterküche links, Refektorium rechts. Das Speisehaus der Mönche war um 1240 im spätromanischen Stil erbaut worden. Das gotische Türmchen kam 1436 hinzu. Das romanische Hauptportal war 1884 vom damaligen Kronprinzen und späteren Kaiser Friedrich III. (1831-1888) für das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg gekauft und dann ausgebaut worden; dort ist es 1945 einem Bombenangriff zum Opfer gefallen.

Nach dem Ende des Klosters war hier einige Zeit eine Brauerei der Fürstenschule eingerichtet. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diente das Refektorium der katholischen Gemeinde als Kirche; 1961 erwarb es die evangelische Kirche, seither ist es Gemeindehaus.

Die Klosterkirche wurde 1132 bis 1139 als romanische Basilika errichtet, wurde aber bald gotisch umgestaltet und erweitert. Das Mittelschiff, das nördliche Seitenschiff, Teile des Querschiffs und der Choranlage sind vom romanischen Bau noch erhalten. Die Barockisierung der Kirche wurde nach dem 2. Weltkrieg rückgängig gemacht.Es handelt sich um die früheste Zisterzienserkirche im gesamten deutschen Sprach- und Kulturraum, die im wesentlichen erhalten blieb.

Von der reichen Ausstattung der einst 29 Altäre sind immerhin noch 9 erhalten.

Inneres: Man betritt die Kirche vom nördlichen Querschiff und schaut auf die im südlichen Querschiff liegende Orgel, 2006 von der Firma Lutz Feuchtwangen gebaut.

Links liegt der Chorraum, 1263-84 als Erweiterung des Münsters angebaut. Querschiff und Mittelschiff stammt noch von 1132/1191. Gleich hinter der Vierung der heutige Hauptaltar mit einem Kruzifix von 1468. Das von einem unbekannten Künstler geschaffene Werk steht stilistisch in der Nähe zu der von Veit Stoss geprägten Nürnberger Bildhauerkunst in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es handelt sich um ein Kruzifix des 3-Nägel-Typus, der sich in der Gotik gegen den 4-Nagel-Typus der romanischen Zeit durchgesetzt hatte.

Links am Vierungspfeiler das Mengot-Epitaph von 1370. Es stammt vom Meister des Hochaltars von St. Jakob in Nürnberg. 1370 ist das Sterbedatum des Magister Mengot, eines Arztes der für die Mönche und den Burggrafen Friedrich V. tätig war. Mengot kniet betend vor Maria, die bei ihrem Sohn Gnade für Mengot erbittet. Oben Gottvater, der durch das Opfer seinen Sohnes der Fürbitte entspricht. Das Mengot-Epitaph ist das erste bekannte großformatige Beispiel in der Kunstgeschichte für die Darstellung dieses stufenförmigen („Heilstreppe“) Interzessionsgeschehens.

An der südlichen Wand des romanischen Chores, heute die Wand zum südlichen Seitenschiff, das Stiftungsbild. Links kniet der Stifter des Klosters, Bischof Otto vom Bamberg. Otto trägt zusammen mit Graf Rapoto von Abenberg, dem Schutzherrn des Klosters, ein Modell der Kirche, schon mit der gotischen Chorerweiterung. Kniend folgen sein Gemahlin Mechthild, dann stehend sein Sohn Konrad d. J. und dessen Gemahlin Sophia.

Unter dem Stiftungsbild das Votivbild des Bischofs Berthold von Eichstätt (1351-1365), Sohn des Burggrafen Friedrich IV. Die obere Bildhälfte zeigt Maria mit dem Kind.Bischof Berthold soll der letzte im Münster beigesetzte Hohenzoller sein.

Schmerzensmann um 1350 gegenüber. Gestiftet vom Abt Friedrich von Hirschlach (Abt von 1346-1350) zu seinem eigenen Totengedächtnis. Er kniet vor dem überlebensgroßen tot-lebendigen Schmerzensmann.

Tafeln des Heilsbronner Passionsaltars: entstanden um 1340 oder in der 2. Hälfte des 14. Jh. Der Altar stand wohl ehemals im nördlichen Seitenchor. Es sind Szenenb der Passionsgeschichte dargestellt. Der Judaskuss, Verhör, Auferstehung und Himmelfahrt.

Gotischer Chor mit dem Sakramentshaus aus Sandstein, 1515. Die Spitze krümmt sich zu einem Bischofsstab. Gegenüber eine Piscine, eine früher zu jedem Altar dazugehörige Waschstelle für das Abendmahlsgeschirr.

Sakramentshaus zeigt in mehreren Etagen Passion, Opfertod und Auferstehung Christi.

Der Hauptaltar, spätgotisch wird dem Künstlerkreis um Michael Wolgemut (1434-1519) zugeschrieben. Das Retabel entstand um 1504. Der Mittelschrein zeigt die Anbetung der Weisen. Auf den Flügeln links die Apostel Simon (Säge) und Andreas (Schrägkreuz), rechts die Hl. Katharina (Schwert und Stück eines Rades) und Hl. Barbara (Kelch und Turm). In der durchbrochenen Predella die Grablegung Christi.

Blick Richtung Westen in das romanische Hauptschiff.Elftausend-Jungfrauen-Altar: im nördlichen Nebenchor. 1513 gestiftet vom Abt Sebaldus Bamberger. Bildschnitzer Peter Strauss alias Peter Trünklin (nachweisbar 1480-1520) aus Nördlingen. Maria auf der Mondsichel ist von 10 weiteren Jungfrauen umgeben, von denen nur einige benennbar sind. Katharine im Vordergrund verlobt sich dem Jesuskind. Zu ihren Füßen der Bildschnitzer. Auf den Flügeln links das Martyrium der Katharine und Barbara, rechts das der Apollonia und Christina. In der Predella halten Engel die Schilde mit den Leidenswerkzeugen Christi.

Marienaltar: im südlichen Nebenchor, 1511 ebenfalls von Abt Sebaldus Bamberger gestiftet. Die Figuren stehen dem „Meister der Kirchheimer Marienkrönung“ nahe. Die Tafelbilder der Flügel schuf der Schäufelein-Schüler Sebastian Dayg (1490-1554). In der Mitte steht Maria auf der Mondsichel, mit der Hl. Lucia (Schwert am Hals) und der Hl. Ottilie (Buch). Auf den Flügeln sind drei Episoden aus dem Marienleben dargestellt (Geburt Mariens, Tempelgang und Vermählung mit Josef) und das sogenannte Rechtfertigungsbild. In der Komposition orientiert sich Dayg an Albrecht Dürers Holzschnittserie zum Marienleben. In der Predella die Figur der toten Maria, links daneben die Anbetung des Christuskindes durch einen König und rechts die Flucht nach Ägypten. Die Marienkrönungsgruppe wurde evt. aus Depotbeständen hinzugefügt.

Das Rechtfertigungsbild auf den Flügeln links unten stellt Maria in ihrer Funktion als Fürbitterin dar. Es erinnert in seiner theologischen Aussage an das Mengot-Bild. Maria hat Anteil am Erlösungswerk Christi. Hinter Maria die Menschheit, Christus verhindert den Vollzug der Todesstrafe, ebenso wie die Taube des Heiligen Geistes. Christus verweist seinem Vater gegenüber auf seinen Kreuzestod, indem er auf seine Seitenwunde weist.

Mauritius-Laurentius-Altar: ebenfalls im südlichen Nebenchor, 1515 vom Abt Sebaldus Bamberger gestiftet. Mauritius und Laurentius mit ritterlichem Gefolge. Auf den Flügelreliefs links Verhör und Marter des Hl. Mauritius, recht der Tod des Hl. Laurentius.

Heideckerkapelle mit Martinus-Ambrosius-Altar: Die Kapelle am Ende des südlichen Querschiffes, stammt noch aus romanischer Zeit (ca. 1191) und der Altar ist der älteste der erhaltenen Schnitzaltäre im Münster. Gestiftet 1487 vom markgräflichen Kanzler Ludwig von Eyb, zeigt der Schrein die Figur des Hl. Martin zu Pferd, den Bischof Ulrich von Augsburg und den Hl. Ambrosius. Die Flügelinnenseiten links eine Totenerweckung durch Martin, rechts die Austreibung des Teufels bei 3 Männern durch Ambrosius.

Vierung

Baudetail im Mortuarium

Da die Kirche die Begräbnisstätte des fränkischen Adels war und die Westerweiterung des Langhauses nicht ausreichte, würde im Süden des Langhauses an der Stelle des Seitenschiffes 1412-33 ein 2-schiffiges Mortuarium errichtet. An seiner Ostwand der Peter-und-Paul-Altar, 1510-18. Figuren von Peter Strauss, der Gesprengeaufsatz ist eine Ergänzung aus dem 19. Jh. und wurde Depotbeständen entnommen. Im Mittelschrein die Apostel Peter und Paulus, auf den Flügelinnenseiten wichtige Szenen aus ihrem Leben. Petrus im Gefängnis, Petri Kreuzigung, Bekehrung und Enthauptung des Paulus. In der Predella Petrus und Paulus in einem Schiff, dessen Kajüte eher einer Kapelle gleicht. Auf den Predellaflügeln links Bischof Otto von Bamberg mit dem Heilsbronner Kirchenmodell und rechts der Altarstifter Abt Sebaldus Bamberger.

Links neben dem Altar noch ein Porträt von Abt Sebaldus Bamberger.

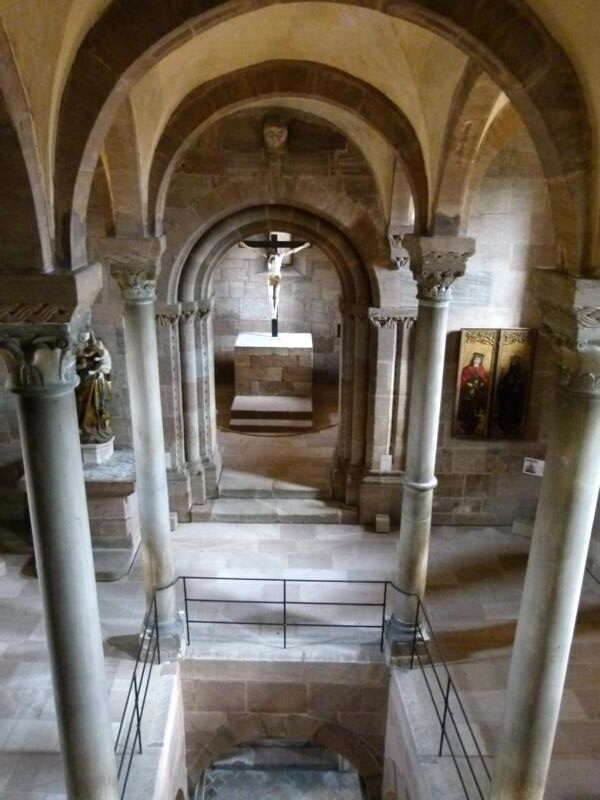

Blick in das gotische Mortuarium. Rechts die romanischen Säulen zum Hauptschiff. Massive bauchige Säulen mit Würfelkapitellen, auf denen die Arkadenbögen ruhen.

Gleich vorne an eine der Säulen die sogenannte „Judensau“, ca. 1420. Menschen mit trichterförmigem „Judenhut“, die wie Ferkel an den Zitzen eines Mutterschweines saugen.

Romanisches Kirchenschiff mit den 3 Hohenzollern-Gräbern. Hinten die im 14. Jahrhundert angebaute, erhöht liegende Ritterkapelle. Die massiven Säulen erinnern an die Kirchen der „Hirsauer-Schule“, eine von Cluny ausgehende Reformbewegung des Benediktinerordens.

Hochgrab des Markgrafen Georg Friedrich d. Ä. (1583-1603): Deckplatte mit lebensgroßer Figur des Markgrafen. Geschaffen im Stil der Renaissance von Lucas Grüneberger, der sowohl als Maler, als auch als Bildhauer tätig war. Die gotischen Figuren zeugen von dem Ursprungsgrab, welches ursprünglich für Burggraf Friedrich V. geschaffen worden war und später 1568 umgestaltet wurde.

Rechts die Herzogin Beatrix von Österreich, Tochter des Burggrafen Friedrich V.

Blick in das nördliche, noch romanische Seitenschiff.

Hochgrab des Markgrafen Joachim Ernst (1583-1625): geschaffen nach dem Tod des Markgrafen durch den Bildhauer Abraham Grass (1592-1633) in Bayreuth und den Stückgießer Georg Herold (1590-1632) in Nürnberg. Durch den 30-jährigen Krieg verzögerte sich die Fertigstellung. Erst 1712 begann man mit der Aufstellung, die erst 1726 abgeschlossen war. Die große Figur des Markgrafen ist in Bronze gegossen. Oben die Posaune blasende Fama, die der barocken Mode entsprechend den Nachruhm des Verstorbenen über den Tod hinaus versinnbildlicht. Adler aus Alabaster tragen den Sarkophag. Dies war die letzte Hohenzollern-Bestattung in Heilsbronn.

Das westlichste Hochgrab gehört Kurfürstin Anna (1437-1512), der 2. Gemahlin des Kurfürsten Albrecht Achilles. Auf der Deckplatte die Verstorbene in Witwentracht mit der goldenen Kette des Schwanenritterordens und dem Rosenkranz. Über dem Kopf der brandenburgische Adler, belegt mit dem Szepterschild als Zeichen der Kurwürde. Um die Figur herum verschlungene Äste mit Ahnenwappen. Links die ihres Gemahls: Brandenburg, Meißen, Bayern und Mailand (Visconti), rechts ahnt man noch ihre eigenen Wappen, z.B. Sachsen. 20 Heiligenfiguren im Hochrelief, die in Astwerkrahmungen stehen, bilden den Sockelfries.

Unterhalb der vorgenannten Hochgräber befindet sich sowohl eine Quelle, als auch eine Gruft.Blick Richtung Osten von der erhöhten, westlich angebauten Ritterkapelle aus.

Gedächtnisbilder für Markgraf Georg Friedrich d. Älteren (1. Hochgrab) und seine zwei Gemahlinnen, links Markgräfin Elisabeth von Brandenburg Küstrin und rechts Sophia von Braunschweig-Lüneburg.

Verschiedene Epitaphe und Wappenschilder

Marmorepitaph für Markgraf Georg den Frommen und seinen Vater Markgraf Friedrich d. Ä. 1538 geschaffen vom Eichstätter Bildhauer Loy Hering (1484-1554). Es gehört zu den bedeutendsten frühen deutschen Renaissance-Grabmälern. Gestaltet in er Form einer Ädikula (Häuschen) aus Solnhofer Stein. Die beiden Fürsten knien vor dem auf dem Berg Golgatha stehenden Kreuz Christi.

Unbekanntes Rittergrab im nördlichen Seitenschiff.

Chorhaupt von außen, 1263-84 als Erweiterung des Münsters angebaut. Man sieht gut den südlichen Nebenchor, der direkt an das romanischen Seiten- und Querschiff anschließt. Ein 6-eckiger spätgotischer Dachreiter mit Maßwerk enthält die Glocke.

An das südliche Querschiff schließt die romanische Hedeckerkapelle an, die außen noch ihre romanischen Dekorationsformen bewahrt hat. Rundbogen und Würfelfriese, auf dem Giebel der hl. Michael.

Unweit der Eckapsis befindet sich das älteste erhaltene Portal des Münsters. In das Gewände sind Säulen mit schönen Kapitellen eingestellt. Das Tympanon stammt aus dem 14. Jahrhundert und zeigt die Gregorsmesse.

Fachwerkhaus - Nürnberg: Die Stadt Dürers und der Meistersinger hat etwa ½ Millionen Einwohner. Sie ist nach München die zweitgrößte Stadt Bayerns.

1050 erstmals urkundlich erwähnt. Der Name bedeutet „Felsberg“. Vor allem während der Zeit der Staufer wurde die Stadt als Kaiserpfalz und starker Stützpunkt ausgebaut. Die Stadt wurde auf die andere Seite der Pegnitz ausgeweitet. Im Freiheitsbrief von 1219 erhielt Nürnberg vom Kaiser Friedrich II. Zoll- und Steuerprivilegien. Dabei wurden erste Spuren einer inneren Selbstverwaltung sichtbar. Während des Niedergangs der Staufer um 1250 wurde dies zu einer Selbstständigkeit, die in dem Status der „freien Reichsstadt“ mündete. Der regierende Rat setzte sich aus Mitgliedern begüterter Adels- und Kaufmannsfamilien zusammen, die sich 1521 zum Patriziat vereinigten. Den zahlreichen Handwerkern blieb hingegen die Mitbestimmung verwehrt. Trotzdem führte Nürnberg stets eine betont Kaisertreue Politik. Es wurde daher zu einem bevorzugten Ort für Reichs- und Fürstentage, zur „Stadt des Reichs“ schlechthin. 1424 vertraute Kaiser Sigismund die Reichskleinodien „auf ewige Zeiten“ zur Aufbewahrung an. Vor allem zwischen 1500 – 1530 erreichten die kulturellen Leistungen europäischen Rang: Albrecht Dürer, Veit Stoß, Adam Kraft, Peter Vischer, Hans Sachs und Willibald Pirckheimer gehörten einer einzigen Generation an. Der entschlossene Übergang zur Reformation 1525 verkomplizierte die politische Lage. Man geriet zwischen die Mühlsteine der Macht. Letztendlich mussten die Bürger 1632 für ihr Eintreten für Gustav Adolf teuer bezahlen mit Hunger, Seuchen und Tod. Im Barock gab es noch einmal eine kurze Blüte mit der Gründung von Universität und Kunstakademie, aber 1806 beendete Napoleon ihre Souveränität und schlug die Stadt dem Staat Bayern zu. Nürnberg stieg trotzdem in die Spitzengruppe der deutschen Industriestädte vor (1. Eisenbahn 1835, Pioniere wie MAN, Schuckert oder Faber). In der Romantik begeisterte man sich für das mittelalterliche Stadtbild, 1852 entstand das Germanische Nationalmuseum, durch Richard Wagners „Meistersinger“ wurde die Stadt zum nationalen Symbol. Dies wurde ab 1933 der Grund für die Nationalsozialisten hier ihre Reichsparteitage abzuhalten. Die Kriegsverbrecherprozesse fanden symbolträchtig hier statt, nachdem die Altstadt zuvor durch den Krieg fast gänzlich zerstört wurde.

Stadtplan: Unten rechts das Königstor. Diesseits der Pegnitz die Lorenzkirche. Jenseits der Pegnitz der Hauptmarkt mit Frauenkirche und Richtung Burg noch die Sebalduskirche.

Königstor mit Handwerkerhof: heute einer der Hauptzugänge zur südlichen Nürnberger Altstadt und liegt direkt beim Hauptbahnhof.

Befestigungsanlagen: Nürnberg hat es geschafft, seine mächtigen Befestigungsanlage, die früher jede Stadt besaß, über das 19. Jahrhundert hinwegzuretten. Damit ist es neben Rothenburg und Dinkelsbühl in Mitteleuropa nahezu einzigartig. 1346-1430 erbaut, Verstärkungen und Modernisierungen folgten noch bis zu Beginn des 30-jährigen Krieges. Auf einer Länge von fast 5 km zog sich der Festungsring um die Reichsstadt. Diese „letzte Mauer“, also der äußerste Mauerring ist bis zu 7 m hoch und alle 45 m befanden sich Türme. Die 5 Haupttore wurden nach dem letzten Markgrafenkrieg 1556/59 rund ummantelt. Die Mauern haben z.T. 6 m Dicke, sodass sie ohne Umbauten im 2. Weltkrieg als Luftschutzbunker benutzt werden konnten.

Marientormauer: führt über die Pegnitz, die Nürnberg in ost-westlicher Richtung durchfließt.

Insel Schütt in der Pegnitz: Altstadtfest

Schaufenster eines Modegeschäfts, mit aufblasbarem Pudel.

Auf der nördlich der Pegnitz liegenden Altstadtseite beginnen wir den Rundgang:

Heilig-Geist-Spital: spannt sich über einen Arm der Pegnitz. Es handelte sich nie um ein Krankenhaus, sondern um ein Heim für alte und alleinstehende Bürger der Reichsstadt. Es zählte zu den großen Sozialstiftungen des Mittelalters. Der reiche Stifter Konrad Groß (1280-1356) opferte schon 1339/40 ein Vermögen für den Bau. Die Erweiterungen zwangen dann 1500 zur Überwölbung des Flusses. Auch in evangelischer Zeit gingen die Stiftungen weiter. Heute handelt es sich um ein städtisches Altersheim.

Nach der Machtergreifung der NSDAP sollte Nürnbergs „altdeutscher“ architektonischer Charakter verstärkt und die Spuren des Historismus beseitigt werden. In diesem Zusammenhang erhielt das Chörlein des Brückentrakts 1938–39 durch den Architekten Julius Lincke nach einer alten Bildvorlage zwei zusätzliche Erkergeschosse und ein spitzes Türmchen. Der gleiche Architekt leitete nach dem 2. Weltkrieg auch den Wiederaufbau des total zerstörten Heilig-Geist-Spitals.Kreuzigungshof: mächtige Sandseinarkaden tragen einen Laubengang. An der Stirnseite eine Kreuzigungsgruppe von Adam Kraft ca. 1507. Über den Dächern der Turm der ehemaligen Spitalkirche, die von 1424-1796 der Aufbewahrungsort der Reichskleinodien war, die sich heute in Wien befinden.

In einer offenen Halle befinden sich 2 Tischgräber, die aus der zerstörten Spitalkirche hierher versetzt wurden.

Tischgrab des Konrad Groß

Tischgrab des Herdegen Valzner, der die nicht mehr existierende Heilig-Geist-Kirche (1420) gestiftet hatte.

Marktstände auf dem Hauptmarkt.

Hauptmarkt mit Frauenkirche: der Hauptmarkt mit seiner für das Mittelalter ungewöhnlichen Größe entstand 1349, als das hier befindliche Ghetto zerstört wurde. Anfangs fanden hier Turniere statt. Nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges ist von den vielen schönen Fassaden nur noch die alte Fassade der Frauenkirche erhalten geblieben.

Die Kirche entstand auf dem Platz der zerstörten Synagoge 1352-61 als eine Art Hofkapelle Kaiser Karls IV. (1316-1378). Seit 1810 wieder katholisch. Als Architekt wird in der Forschung immer wieder Peter Parler (1330-1399), der Baumeister des Prager Veitsdoms, genannt ohne dass sich das beweisen ließe.

Von Adam Kraft (1460-1508) stammt der westliche Giebel mit einem Maßwerktabernakel für das sogenannte „Männleinlaufen“. Aus der Erbauungszeit um 1360 sind viele Skulpturen von hoher Qualität erhalten (teils stark restauriert).

Spielwerk eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. 1509 vom Kupferschmied Sebastian Lindenast und dem Kunstschlossermeister Georg Heuß geschaffen. Sogenanntes „Männleinlaufen“, ein beredtes Zeugnis der Herrschaftsstruktur Kaiser Karls IV (1316-1378). Angekündigt durch Herolde und Musikanten öffnen sich um 12 Uhr die kleinen Türen unterhalb des großen Ziffernblattes, und es erscheinen die Kurfürsten incl. der 3 Erzbischöfe von Trier, Mainz und Köln. In der Mitte thront der Kaiser, der 3 x umrundet wird.

Balustrade mit Reichs- und Kurfürstenwappen über der Vorhalle zeigen die besondere Beziehung zur Reichsgewalt, die an die Verkündigung der „Goldenen Bulle“ 1356 in Nürnberg erinnern soll.

Vorhalle, kann von 3 Seiten betreten werden. In der Mitte die Muttergottes, die Schutzpatronin der Kirche. Um sie herum die Gerechten des alten Bundes, sowie Adam und Eva.

Vorhalle Inneres: reiches Spektrum an Skulpturen von Propheten, Märtyrern und Heiligen. Im Tympanon Szenen aus Leben Marias. Unten Geburt Christi, Anbetung der Hl. 3 Könige, oben Darbringung Jesu im Tempel. In der Decke die Krönung Mariens.

Inneres: der seit Kaiser Karl IV. für die Frauenkirche verwendete Begriff „Mariensaal“ trifft für das Raumkonzept des Langhauses zu. 3 gleich hohe Kirchenschiffe bilden einen fast quadratischn Saal. Es handelt sich um die früheste Hallenkirche Frankens. Blick in den Chorraum mit modernem Zelebrationsaltar von Friedrich Koller, 1986.

Tucheraltar: stand bis 1487 in einer anderen Kirche. Entstand gegen 1450. Auf den Flügeln links der Hl. Augustinus im Zwiegespräch mit der Hl. Monika. Rechts die heiligen Einsiedler Paulus und Antonius (in der Stifterfamilie Tucher gab es ein Brüderpaar namens Paul und Anton).

Im Mittelteil links die Verkündigung, dann Kreuzigung mit Maria und Johannes, rechts die Auferstehung.

Über dem Altar die Strahlenkranzmadonna, um 1440, Engel von 1525

Das Fenster dahinter wird von Figuren von Johannes dem Täufer (um 1370/80) und Christus eingerahmt. Originalscheiben des Kaiserfensters von 1358. Links Hl. Paulus mit Schwert, Maria mit Kind und Hl. Christophous. Darüber v.l.n.r. Wappen der Gewandtschneider, Hl. Petrus, Wappen der Tucher.

Fenster links daneben: mehrere Wappen von Nürnberger Patrizier-Familien, unten in der Mitte der Hl. Antonius. Statue von Maria mit Kind 1370/80

Fenster über dem Marienaltar: wieder Wappen von Nürnberger Patrizier-Familien. 2. Reihe von oben Hl. Petrus, Wappen, Hl. Hieronymus. Darunter Hl. Katharina, Madonne mit Kind, Hl. Christophous.

Michaelschor im Westen über der Vorhalle. Als die Frauenkirche geplant wurde, war dies als Aufbewahrungsort für die Reichskleinodien und -reliquien geplant. Der Balkon war als Präsentationsbühne und als Herrscherloge gedacht. Unterfangen wird die Empore durch einen Spitzbogenfries mit Konsolfiguren. Diese ca. 30 cm großen Figuren überlebten die verheerenden Bombenangriffe.

Tympanon über dem inneren Hauptportal Kreuztragung und Grablegung Christi, um 1500.

Links am Pfeiler des Ost-Chores Epitaph des Hans Rebeck, von Adam Kraft um 1500. Überführt aus dem Dominikanerkloster.

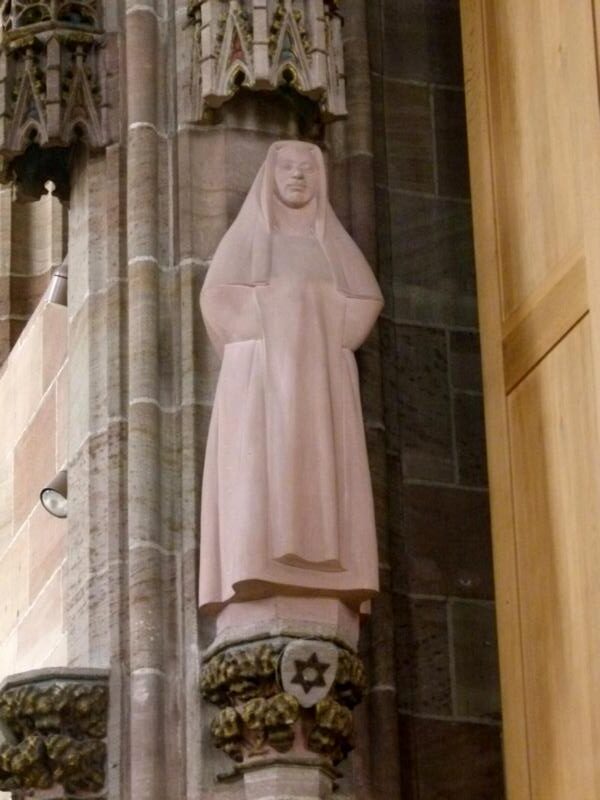

Gegenüber befindet sich seit 1998 eine moderne Sandsteinskulptur des Nürnberger Künstlers Prof. Wilhelm Uhlig. Sie stellt die Heilige Edith Stein (1891-1942) im Ordensgewand der Karmeliterinnen dar. Wie man auf dem „Wappen“ ablesen kann, war sie Jüdin. 1891 in einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren, in ihrer Jugendzeit Atheistin, ließ sie sich mit 31 Jahren taufen. Als 1933 ihre wissenschaftliche Karriere aufgrund des Nichtariergesetzes endet, verwirklicht sie ihren lang gehegten Wunsch und tritt in den Orden der Karmelitinnen ein. 1942 wurde sie in Auschwitz vergast. Ihr Glaubens- und Lebenszeugnis, vor allem aber die Tatsache, dass sie Judentum und Christentum auf besondere Weise in ihrer Person vereinigte, bewog die Gemeinde der Frauenkirche, ihre Skulptur an diesem denkwürdigen Ort aufzustellen.

Fresko 14. Jahrhundert.

Tafelgemälde Anna Selbstdritt mit Joseph und Joachim, um 1520.

Pergenstorffer-Epitaph um 1498, erworben aus dem Augustinerkloster. Die Gegenüberstellung der Stifterfamilie mit Würdenträgern der damaligen Zeit zeugt von dem Selbstbewusstsein der Großkaufleute der damaligen Zeit.

Gemaltes Epitaph des königlichen Küchenmeisters Michael Raffael, um 1490. Erzengel Michael als Drachentöter und Seelenwäger, Michael Wolgemut (1434-1519) zugeschrieben.

Der von Reptilien zerfressene Leichnam „memento mori“ zeigt, wie sehr sich die Menschen in jener Zeit der Todesnähe bewusst waren, nicht zuletzt wegen der Pestepedemien.

Schöner Brunnen: 2. Hälfte 14. Jahrhundert. Wahrzeichen des Hauptmarktes, 19 m hoch. 40 Figuren in hierarchischer Stufung vom Profanen zum Himmlischen versinnbildlichen die Weltordnung. Am Beckenrand die 7 freien Künste und die Philosophie, dahinter jeweils ein Evangelist oder Kirchenvater. In der unteren Etage die 7 Kurfürsten und je 3 antike, jüdische und christliche Feldherren oder Staatsmänner, darüber 7 Propheten und Moses mit den Gesetzestafeln.

Gebäude des Handelsvorstandes Nürnberg bzw. Börse, Vorgänger der IHK. Der „Nürnberger Kaufmannszug mit Geleite“. Wandgemälde von Georg Keller, 1910. Der „Herrenmarkt“ auf dem Nürnberger Hauptmarkt, der Warenumschlagplatz der Großkaufleute.

Altes Rathaus: direkt neben der Sebalduskirche. 1616/22 an der Wende von manieristischer Renaissance zum frühen Barock von Jakob Wolff d. J. (1571-1620) errichtet.

3 Barockportale mit Wappen: Mitte Heiliges Römisches Reich deutscher Nationen. Rechts das moderne und links das historische Wappen von Nürnberg.

Innenhof: Alltags ein Parkplatz für Mitarbeiter. An drei Seiten drei- bzw. viergeschossige Renaissancefassaden mit insgesamt 41 Rundbögen (25 bis 30 Meter hoch).

2 historische Fotos vor und nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges.

Großer Saal im alten Rathaus.

Sebalder Pfarrhof: Der Sage nach macht 1361 der spätere König Wenzel in sein Taufwasser. Im Pfarrhof erwärmt man hastig neues. Dabei fängt der alte Holzbau Feuer und brennt ab. Der Vater des Täuflings, Kaiser Karl IV., finanziert nach diesem Malheur den neuen Wirtschaftshof aus Stein. Dort wohnt der Sebalder Klerus. Die nach Osten gewandte Apsis der Hauskapelle ist das weltbekannte „Chörlein“ (Kopie von 1902, Original im Germanischen Nationalmuseum). Hier gingen viele berühmte Personen ein und aus. Veit Stoß, Adam Kraft und Peter Vischer besprachen hier die Ausführung ihrer Werke. Albrecht Dürer meldete hier seine Trauung an und die Beerdigung seiner Eltern. Melanchthon und Veit Dietrich, ein Vertrauter Luthers organisierten von hier die Umsetzung der Reformation.

Sebalduskirche: benannt nach einem Einsiedler, der in der Nähe von Nürnberg gelebt hat. Große Bedeutung als „Ratskirche“ Nürnbergs, in der mit dem heiligen Sebald auch der Schutzpatron der Stadt begraben liegt.

Komplizierter Bau aus verschiedenen Epochen. Mittelschiff und die unteren Stockwerke der Türme sind noch romanisch (zwischen 1230-1273 entstanden). Gotischer Hallenchor 1361-79, der über die Hälfte der jetzigen Gesamtlänge ausmacht. Um ein Gleichgewicht zu dem sehr hohen Chor herzustellen, hat man die Türme um 2 Geschosse erhöht (1482/90). Blick von Norden.

Schreyer-Landauersches Grabmal: fast gegenüber vom Rathaus 1492 von Adam Kraft. Leidensgeschichte Christi, rechts die Kreuztragung. Am rechten Rand der mittleren Tafel stehen zwei Männer mit den Marterwerkzeugen. Die beiden Gestalten wurden immer wieder mit Sebald Schreyer und Adam Kraft identifiziert, ohne dass sich das beweisen ließe.

In der Mitte die Grablegung Jesu durch die Frauen, Johannes, Josef von Arimatäa und Nikodemus, links die Auferstehung.Marien- oder Marienkrönungsportal: Nordseite, um 1315/1320. Im Tympanon Szenen aus dem Marienleben. Der untere Streifen links den Tod Marias, rechts wird der Sarg von den Aposteln zu Grabe getragen. Oben die Krönung Marias zur Himmelskönigin.

Inneres: Blick durch das Langhaus Richtung Osten in den Hallenchor.

Gegenüber ein zwischen den romanischen Türmen liegender Westchor. Vermutlich erst im 19. Jahrhundert wurde das Taufbecken an seinen jetzigen Standort versetzt und somit der Westchor zu einer bis dahin nicht vorhandenen Taufkapelle gewandelt.

Blick in das romanische Langhaus.

Ostchor: 1361-79.

Links Madonna im Strahlenkranz 1438. Ein namentlich nicht bekannter Nürnberger Künstler hat sie aus Birnbaumholz geschnitzt und reich mit Gold bemalt. Zwei Engel setzen Maria die Krone auf, zwei andere tragen sie auf einer Mondsichel in den Himmel. Strahlen umgeben sie und das Jesuskind, so als ob sie mit der Sonne bekleidet wäre, wie es in einer Vision des Johannes in Offenbarung 12 heißt.

Blick zurück in den Westchor.

Volckamer-Fenster am südlichen Querschiff. Ende 15. Jh. Werkstatt von Veit Hirsvogel. Links und rechts neben den Wappen unten, die Stifter des Erstfensters im 14. Jh., Hartwig II. und Heinrich II. Volckamer. Oben die Anbetung der Könige.

Behaim-Fenster, neben dem Volckamer-Fenster, gleich zu Beginn des Ostchores. Benannt nach der Stifterfamilie, deren Wappen unten zu sehen ist. Weiter oben in der Mitte eine Krippendarstellung, daher wird es auch Weihnachtsfenster genannt. Darunter die Verkündigung: links der Engel im grünen Gewand, rechts Maria, auf die das Sprachrohr Gottes gerichtet ist. Noch 16 historische Chor-Fenster sind erhalten.

Behaim-Epitaph: unterhalb des Fensters „Das Paradies“ von Johann Creutzfelder, 1603 gestiftet. Links ein schlafender Ritter, rechts ein schlafender Kaufmann. Aus dem Herzen des Ritters wächst ein Baum, an dem die Wappen der Familie erscheinen.

Hallerfenster: links vom Behaim-Fenster. Gestiftet von der Familie Haller. Dieses Fenster zeigt unter anderem auf 4 Scheiben die Legende des Hlg. Georg. Der Hlg. Georg bekämpft einen Drachen, um eine Prinzessin zu retten. Darüber verschiedene Heilige, z.B. der Hl. Sebastian, durchbohrt von vielen Pfeilen. Unten die Wappen der Familie Haller.

Petersaltar: 1477, in der Mitte hinten im Chor positioniert. 2 Engel krönen Petrus, wobei während der Reformation die Tiara in den Händen der Engel entfernt wurde, nachdem die Reichsstadt Nürnberg sich im Jahr 1525 endgültig von Rom abgewandt hatte und lutherisch geworden war. Gestiftet von Nikolaus Topler. Die Figuren wurden in der Werkstatt des „Meisters des Zwickauer Hochaltars“ hergestellt. Die Malereien auf den Flügeln zeigen Szenen aus dem Leben des Apostels und stammen aus dem Umkreis der Werkstatt von Michael Wolgemut, dem Lehrer Albrecht Dürers.

Kaiser-Fenster, oberhalb des Petersaltars. Das Chorhaupt war der wichtigste Platz und deshalb im Bildprogramm der höchsten weltlichen Autorität im Heiligen Römischen Reich vorbehalten. Der Entwurf zu diesem 1514 angefertigten Fenster stammt von Albrecht Dürer und seinem Schüler Hans Süß von Kulmbach, die Ausführung oblag Veit Hirsvogel d. Ä. und seiner Werkstatt. Gestiftet von Maximilian I. (1459-1519). Es ersetzte ein älteres Fenster, eine Stiftung von König Wenzel von Böhmen aus dem Jahre 1379, wovon sich nur minimale Reste erhalten haben.

Unten Wappen v.l.n.r.: Königreich Leon, Königreich Granada, Königreich Neapel, Königreich Sizilien. Über den Wappen unten Philipp der Schöne und Johanna die Wahnsinnige, die Eltern von Kaiser Karl V. und Ferdinand I. (Teilung des Habsburgerreiches in spanische und österreichische Habsburger).

Darüber der Stifter Maximilian I. und seine Frau Maria von Burgund. Links neben Maximilian der Adler des Heiligen Römischen Reiches.

Gotisches Wandtabernakel, links neben dem Petersaltar. Wie Sakramentshäuser diente es der Aufbewahrung der geweihten Hostie und des Weines. Stifung der Familien Muffel und Groland. Künstler unbekannt, ca. 1374. 6,5 m hoch, 4 m breit. Besteht aus 5, durch hohe Pfeiler abgetrennte Felder. Im breiteren mittleren Feld das eigentliche Wandtabernakel. Oben Maria als Mater dolorosa, rechts Johannes und in der Mitte Gottvater, der in den Händen Jesu am Kreuz präsentiert. Unten die Salbung Christi vor der Grablegung.

Stromer-Fenster: links vom Wandtabernakel. Ursprünglich 12 Apostel und 12 Propheten. Im Laufe der Zeit blieben durch Umgestaltungen nur noch 10 Apostel und 6 Propheten übrig blieben. Die zweite Reihe enthält die älteren Wappendarstellungen aus dem 14. Jahrhundert. Die unterste Reihe enthält die neueren, jüngeren Wappendarstellungen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Als man das Fenster 1507 umbaute und unter Wegfall von Propheten und Aposteln verkürzte, wurde diese untere, aktuelle Wappenzeile eingebaut.

Sebaldusgrab: wichtigstes Ausstattungsstück der Kirche, in der Mitte des Ostchores positioniert. Der Einsiedler mit dem Ruf eines Heiligen war 1070 gestorben. Bald setzten Wallfahrten ein. Die Hauptkirche der Stadt entstand über seinem Grab. Ein silberbeschlagener Schrein nahm 1397 2seine Gebeine auf. Kurz vor 1500 wurde Peter Vischer (1455-1529) beauftragt ein prächtiges „Gehäus“ zu schaffen. Ursprünglich war ein gotischer Turm bis fast zum Gewölbe geplant. Die einbrechende Renaissance hat diesen Höhenflug gebrochen. Zunehmend arbeiteten auch die Söhne Vischers mit. So kam es zu dem jetzigen Kompromiss. Material: 86,2% Kupfer, 13,7 % Zink und etwas Blei, welches für die schwarze Färbung des Sebaldusgrabes sorgt.

1508-19 geschaffen, 8 kräftige Pfeiler, zahlreiche Figuren.

Das Grabmal ruht auf vier Delfinen und zwölf Schnecken. Seit der Antike gelten Delfine als Menschenfreunde. Die Schnecken werden seit dem 14. Jahrhundert als Sinnbild für die Auferstehung verstanden. Dem humanistischen Geist der Zeit folgend, bildete das Grabmal im unteren Bereich Figuren aus der alttestamentlich-griechisch-römischen Antike als Quelle der europäischen Kultur ab.

Leuchterweibchen

An den Schmalseiten des Grabes stehen gleichberechtigt St. Sebaldus und der Künstler des Werkes Peter Vischer mit Lederschurz, Hammer und Meißel.

Der silberne Schrein ist umgeben von den 12 Aposteln

Der silberbeschlagene Schrein mit Stadtwappen und Kaiseradler, von dem Silberschmied Fritz Habeltzheimer., 1397 fertiggestellt hatte.

Fembohaus: Nürnbergs einziges erhaltenes großes Kaufmannshaus der Spätrenaissance. Heute Stadtmuseum. 1591–1596, vermutlich nach Planung von Jakob Wolff dem Älteren, im Auftrag des niederländischen Kaufmanns Philipp van Oyrl errichtet.

Fachwerkhäuser.Weihnachtsengel.

Tiergärtnertorturm: Der Name des Tores bezieht sich auf ein Wildgehege des Burggrafen im Stadtgraben. Von dem davor liegenden Platz führen die Straßen strahlenförmig hinunter in die Stadt. Ursprung spätes 13. Jahrhundert, obere Stockwerke 1516 aufgesetzt. Das Tor ist umgeben von einem Ensemble aus Fachwerkhäusern und Sandsteinbauten, zu denen das Albrecht-Dürer- und das Pilatus-Haus zählen. Im Hintergrund die Nürnberger Burg.

Detail mit dem Nürnberger Stadtwappen. Goldener „Jungfrauenadler“ mit langem Haar und goldener Blattkrone auf blauem Grund. Schon 1220 wurde es als Siegel der Reichsstadt Nürnberg verwendet.

An die Stadtmauer angebaut historische kleine Cafés.

Pilatus-Haus links. Ist eines der wenigen erhaltenen Bürgerhäuser aus der Spätgotik. Wurde 1489 erbaut und gehörte dem Plattner Hans Grünwald. Harnischmacher oder Plattner fertigten für Adelige sogenannte Stech- und Rennzeuge für Turniere und Harnische für den Krieg. Der Name Pilatushaus ist seit dem 17. Jahrhundert gebräuchlich, als das Gebäude als Ausgangspunkt der Kreuzwegstationen Adam Krafts zum Johannisfriedhof angesehen wurde. Daneben wurde es auch „Haus zum geharnischten Mann“ genannt.

Hl. Georg als Drachentöter an der Hausecke, den Heiligen der Ritter und Plattner. Er war somit auch der Zunftheilige des Hausbesitzers und Plattners Hans Grünewald.

Der Hase ist eine riesige Häsin aus Bronze, die gerade eine Unmenge Jungtiere wirft, ein Werk des Bildhauers Jürgen Goertz (1939-), der damit ziemlich wüst auf Albrecht Dürers Aquarell „Feldhase“ und dessen uferlose Vervielfältigung anspielt.

Albrecht-Dürer-Haus: gegen 1420 errichtet. War Wohn- und Arbeitsstätte Albrecht Dürers von 1509 bis zu seinem Tod 1528. Er wohnte dort mit seiner Frau, seiner Mutter und einer unbestimmten Zahl von Lehrlingen, Gesellen und Hausangestellten.

Adam und Eva: dargestellt nach der Dürerschen Proportionslehre in idealer Schönheit. Originale befinden sich im Prado in Madrid.

Die vier Apostel sind zwei zusammengehörige Gemälde (Diptychon) aus dem Jahr 1526 und waren dessen letztes großes malerisches Werk. Originale befinden sich heute in München.

Selbstbildnisse von Dürer: Im Pelzrock 1500. Original in der Alten Pinakothek in München. Selbstbildnis mit Landschaft 1498. Zeigt Dürer in Kleidung eines eleganten Patriziers, nicht in der Arbeitskleidung eines Kunsthandwerkers.

Albrecht Dürer der Ältere, 1490. Dürers Vater.

Hieronymus Holzschuher, ein Nürnberger Patrizier. 1526.

Blick aus dem Dürerhaus auf den Tiergärtnertorturm.

Inneres mit Küche, Stube und Werkstatt.

Blick aus dem Dürerhaus auf die Burg.

Druckvorführungen auf der großen Hochdruckpresse statt, die für die Vervielfältigung von Holzschnitten konstruiert worden war. Sie ist im Dürer-Jahr 1971 anlässlich des 500. Geburtstags des Künstlers nach einer Zeichnung Albrecht Dürers nachgebaut worden. Man kann beim Drucken selbst Hand anlegen und einen der frischen Drucke mit Dürer-Motiven mit nach Hause nehmen. Hier z.B. Kaiser Maximilian I.

Burg: Die Nürnberger Burg ist das Wahrzeichen der Stadt. Im Mittelalter war sie einer der bedeutendsten Kaiserpfalzen des Heiligen Römischen Reichs. Sie bestand eigentlich aus 3 Teilen. Der älteste Teil, die 1050 erstmals erwähnte, und ab 1192 von den Hohenzollern verwaltete Burggrafenburg, ein Lehen der damals staufischen Kaiser, existiert bis auf den fünfeckigen Turm nicht mehr. Die Hohenzollern verselbständigten sich und so wurde der Turm „Luginsland“ und die heute noch stehende Kaiserburg gebaut, um den rebellischen Lehnsherren unter Kontrolle zu halten. Ab 1415 konzentrierten sich die Hohenzollern auf die neu gewonnene Mark Brandenburg.

Der Bau der Kaiserburg wurde 1140 begonnen, unter Friedrich II. Barbarossa die Hauptteile errichtet und 1487 und 1560 erweitert. Zahlreiche Reichstage fanden hier statt und alle deutschen Kaiser von 1050 (Heinrich III.) bis 1571 (Maximilian II.) weilten hier.

Plan: Große Basteien sind der Burg vorgelagert. Links Innerer Burghof mit Palas und Kemenate (1-3). Kaiserkapelle und Heidenturm (4-5), äußerer Burghof mit Sekretariatsgebäude (8) und Sinwellturm (9). Stallungen (10 + 15), wobei in 15 heute eine Jugendherberge ist. Burgamtsmanngebäude (13), Walburgiskapelle (12), Fünfeckturm (14).

Früheste bauliche Spuren stammen aus der Zeit um 1000. Nach den schweren Beschädigungen im 2. Weltkrieg wurde die Burganlage in historischen Formen wiederaufgebaut. Sie zählt in ihrem historischen Charakter als Wehrbau und Kaiserresidenz, Reichsburg und hohenzollerischer Burggrafensitz zu den geschichtlich und baukünstlerisch bedeutendsten Wehranlagen Europas.

Fünfeckturm (ältester erhaltener Teil der Burg, 12. Jh. Dahinter der Giebel der ehemaligen Kaiserstallungen, die im Krieg total zerstört wurden und jetzt Jugendherberge sind.

Sinwellturm, Turmaufsatz 1561.

Blick über die Stadt. Rechts Sebalduskirche, hinten links Lorenzkirche. Links grüne Dächer des Rathauses und dahinter die Frauenkirche am Hauptmarkt. Hinten die Kupel des Opernhauses, außerhalb des Festungsringes.

Kongresshalle des Reichsparteitagsgeländes

Vorhof der Burg: links Heidenturm. In der Mitte Brunnenhaus (links) 1563 und Badehaus. Rechts das Sekretariatsgebäude und ganz rechts die Felsenfundamente des Sinwellturms.

Heidenturm, Kaiserkapelle und Inneres Burgtor.

Sinwellturm, rechts das Badehaus.

Blick in den Inneren Burghof. Geradeaus die Kemenate, links der Palas.

Inneres: Rittersaal im Palas. Im Mittelalter empfing der Kaiser hier Gesandtschaften, traf die Großen des Reichs und hielt Gericht – wenn er sich in Nürnberg aufhielt.

Spitzbogenportal vom Rittersaal zur etwas höher gelegenen Kaiserkapelle. Eingefasst von spätgotischen Malereien. Über dem Bogenscheitel thront Christus als Weltenrichter, links ist Kaiser Friedrich III. mit dem Wappen der Habsburger (Reichsadler mit österreichischem Herzschild), rechts sein Sohn Maximilian I. mit dem Wappen Habsburg-Burgund dargestellt. Letzteres datiert die Malereien auf die Zeit nach 1486, denn erst ab diesem Zeitpunkt führte Maximilian das Allianzwappen.

Kaiserkapelle: kunsthistorisch bedeutendster Teil der Burg. Entstand 1200 im Zusammenhang mit dem Palas. Zwei übereinander liegende, grundrissgleiche Kapellen, die durch eine Öffnung in der Mitte verbunden sind. Die Herrscherempore erlaubte dem Reichsoberhaupt den direkten Zugang zum oberen Saal und den Kaisergemächern des Palas, sowie der gleichzeitigen Distanz zum Hofstaat. 1520 wurde ein beheizbares Oratorium für Kaiser Karl V. eingebaut.

Inneres der Oberkapelle: Blick von dem niedrigen Gewölbe unterhalb der Kaiserempore. Hinten ein Chorraum, in der Mitte die Öffnung zur Unterkapelle, das Gewölbe getragen von 4 schlanken Säulen. Die Proportionen sind für die Romanik sehr ungewöhnlich.

Blick in die UnterkapelleKruzifix, Veit Stoss zugeschrieben, um 1500

Empore ruht auf 2 kräftigen Säulen. Die Gestaltung der Säulenkapitelle deckt sich mit denen der schlanken Säulen, was für die gleichzeitige Entstehung der sonst so unterschiedlichen Säulen spricht.

Empore: südliche Joch seit 1520 abgeteilt als Oratorium für Karl V. und mit Malereien versehen. Diese werden dem Dürer-Schüler Hans Springinklee zugeschrieben. Blick in den Kirchenraum und auf den in Augenhöhe des Kaisers angebrachten Christuskopf über dem Triumphbogen des Chorraumes.

Oberer Saal des Palas: mit Ausstellung zu Kaiser und dem Heiligen Römischen Reich. Oberer Saal in der Ausstattung von 1905

Nachbildungen der Reichskleinodien bzw. Reichsinsignien: Heilige Lanze (langobarsdisch 8./9. Jh.), ist das älteste Stück. Die enthält angeblich ein Stück eines Nagels vom Kreuz Christi. Zeitweise war sie das bedeutendste Stück der Insignien, später trat an ihre Stelle die Reichskrone. Die Lanze wurde zusammen mit den anderen Reichskleinodien während der napoleonischen Feldzüge von Nürnberg nach Wien gebracht, um sie vor dem Zugriff Napoleons zu schützen. Hitler ließ die Lanze kurz vor dem 2. Weltkrieg wieder nach Nürnberg bringen. Sie wurde 1945 von Soldaten der Alliierten in einem Stollen gefunden und zurück nach Wien gebracht. Heute wird sie in der Schatzkammer der Wiener Hofburg ausgestellt.

Reichsapfel: westdeutsch, etwa Ende des 12. Jahrhunderts. Als Attribut des römischen Gottes Jupiter war der Erdball in der Hand des Kaisers bzw. des römisch-deutschen Königs als künftigen Kaisers Sinnbild der Weltherrschaft. Zusammen mit der Krone und dem Zepter wurde er dem König während der Krönungszeremonie überreicht.

Abbildungen der Kleidungsstücke, die zu den Reichskleinodien: oben rechts Krönungsmantel, unten Adlerdalmatica.

Abbildungen anderer Reichskleinodien: Reichskrone, Zeremonienschwert, Reichsapfel und Zepter.

Kaiserporträts: links Rudolf I.1273 bis 1291 der erste römisch-deutsche König aus dem Geschlecht der Habsburger.

Rechts Ludwig IV., bekannt als Ludwig der Bayer aus dem Haus Wittelsbach war ab 1314 römisch-deutscher König und ab 1328 Kaiser.

Links Heinrich III. aus der Familie der Salier war von 1039 bis zu seinem Tod 1056 König und seit 1046 Kaiser.

Rechts Friedrich I. Barbarossa. Römischer König ab 1152, Römischer Kaiser (1155–1190).

Reichskrone: westdeutsch, 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts. Sie gehört zum Typus der mittelalterlichen Bügelkronen. Die meisten römisch-deutschen Könige seit Konrad II. wurden mit ihr gekrönt. Auch sie wird in der Schatzkammer der Hofburg in Wien aufbewahrt.

Modell der Stadt.

Kaisergemächer: besteht nur aus 3 kleineren Räumen. 1. Raum war die kaiserliche Stube und diente den Sitzungen des Rates. Die mit Wappen in 16 Feldern bemalte Decke von Hans Springinklee (1520) verbrannte 1944 und wurde gleich nach dem Krieg rekonstruiert. Die Doppeladler in den 4 Mittelfeldern stehen für das Heilige Römische Reiche Deutscher Nation, die kleinen Herzschilde für die Hauptländer des habsburgischen Reiches unter Karl V.

Kachelofen 1. Drittel 17. Jh.

Adlerwappen an der Decke der Grünen Kammer (2. Raum) des Kaisers Ende 15. Jh. Hier waren mehrere Betten und ein Tisch aufgestellt.

Blick in den inneren Burghof.

Rückweg über den Vorhof mit Sinwellturm. Rechts der Weg hinunter in die Stadt.Ausgang aus der Burg Richtung Norden, vorbei an der Schweden- oder Vestnertorbastei.

Große Bastei mit Garten

Blick in das Lokal „Barfüßer-Keller“.

Mauthalle südlich der Lorenzkirche. 82 m lang, 28 m hoch. 9 Stockwerke einschließlich der Dachböden. Größter Kornspeicher der Stadt, 1498-1502 von Hans Beheim dem Älteren (1455-1538) erbaut.

Portalbau des Zeughauses 1588. Wird jetzt als Polizeiwache genutzt. Erinnert an frühe Festungsarchitektur mit dem strengen Rustica-Quaderwerk.

Detail mit Reichsadler und der Jahreszahl 1588.

Nassauerhaus: bei der Lorenzkirche gelegen. Wehrhafter Sitz von Rittern oder Patriziern aus der frühesten Phase der Stadtentwicklung. Nur der untere Teil mit seinen groben Quadern stammt noch von 1200, die oberen Geschosse mit ihren Zierelementen kamen erst 1421-37 dazu. Es ist das einzig erhaltene Turmhaus in Nürnberg.

Tugendbrunnen: 1584/89 vom Erzgießer Benedikt Wurzelbauer geschaffen. Er gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Nicht nur Putten spritzen aus ihren Trompeten Wasser, sondern auch die Tugenden aus ihren nackten Brüsten. Die Frauengestalten in der pathetischen Pose des Manierismus versinnbildlichen Glaube (Kreuz), Liebe (Mutter mit Kindern), Hoffnung (Anker), Mut (Löwe), Mäßigkeit (Trinkschale) und Geduld (Lamm). Im Hintergrund die Türme von St. Sebaldus auf der anderen Pegnitzseite und der Nürnberger Burg.

St. Lorenz: liegt im Mittelpunkt der Stadt. Die Lorenzkirche war die Pfarrkirche des südlich der Pegnitz gelegenen mittelalterlichen Siedlungskerns der ehemaligen Freien Reichsstadt Nürnberg und bildet städtebaulich das Pendant zu der älteren Kirche St. Sebald im nördlichen Stadtteil. Hallenchor, 1439-77 erbaut, spätgotisch. Kirche wurde 1270, also in der Frühgotik begonnen. Verschiedenen Bauabschnitte umfassen also die gesamte Spannweite der Gotik.

Westfassade: für eine Stadtpfarrkirche überaus reich gegliedert, was den hohen Anspruch der Nürnberger Bürgerschaft widerspiegelt, die im Wesentlichen das Bauwerk finanzierte. Dominiert wird die Fassade von den beiden Türmen, deren Vorbild wiederum in St. Sebald und damit indirekt im Bamberger Dom zu suchen ist. Darüber hinaus bestimmen das spitz aufragende Gewändeportal, die reich gegliederte Fensterrose mit 9 m Durchmesser sowie der fein durchbrochene Maßwerkgiebel das gotische Aussehen der Kirche. Fensterrose 1865 rekonstruiert. In Medaillons Mond und Sonne.

Tympanon des Hauptportals: über den beiden Türen jeweils eigene Türbogenfelder mit Szenen aus der Kindheitsgeschichte Jesu, Szenen vom Leiden und Sterben Christi.

Oben das Jüngste Gericht mit Höllenschlund und den auferstehenden Toten. In der Rahmung die 12 Apostel als Sitzfiguren.

Muttergottes vor dem Mittelpfeiler zwischen den beiden Türen.

Im Gewände links Eva, rechts Adam, jeweils mit 2 Propheten. Bereits vor der Fassadenfront stehen links der Diakon Stephanus und der Engel Gabriel, rechts der Diakon Laurentius und Maria.Teufelsbrunnen 1888, an der linken Ecke der Westfassade gelegen. Illustriert eine Nürnberger Stadtsage, bei der der Teufel einen unehrlichen Jungen holt. Nach Entwürfen von Friedrich Wanderer greift die Geschichte vom „Schusserbuben“ auf, der angeblich beim Schussern (Murmelspielen) gemogelt hatte, dies aber vehement bestritt und ausrief, ihn solle der Teufel holen, falls er gelogen hätte. Daraufhin erschien der Leibhaftige und ergriff den Unglücklichen. Der Sandsteinbrunnen zeigt, wie der geflügelte Teufel den Jungen am Hals packt.

Ölberg um 1500. Auf der Nordseite in der Ecke zwischen Lang- und Querhaus gelegen.Chorhaupt

Sakristei im Süden, zwischen Chor und Langhaus gelegen.

Apothekerportal im Süden, kurz vor der Westfassade.

Inneres:

Blick in das Langhaus und den Chor.

Aufgang zur neugotische Kanzel aus grauem Sandstein. von Johann Lorenz Rotermund (1798- ca. 1845) nach einem Entwurf von Carl Alexander von Heideloff (1789-1865) von 1839.

Erzengel Michael am Mittelschiffpfeiler. Um 1475. Könnte evt. eine frühe Arbeit von Veit Stoß (1447-1533) sein.

Marienleuchter, Jakob Pulmann, 1517/18

Triumphkreuz, Ende 14. Jahrhundert. Der Gedanke der Erlösung wird in Form eines Lebensbaumes dargestellt.

Engelsgruß: von Veit Stoß (1447-1533), 1517/18 im Auftrag des damaligen Bürgermeisters Anton II. Tucher (ca. 1457/58-1524) geschaffen. Es gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Ausstattungsstücken der Lorenzkirche. Freischwebend im Raum und umgeben von den 55 goldenen Rosenblüten des Rosenkranzes verkündet der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt Christi. Die Lindenholzfiguren sind übermannsgroß, farbig bemalt und zu großen Teilen vergoldet. Über der Szene thront der segnende Gottvater. Am unteren Ende befindet sich eine Schlange mit angebissenem Apfel im Maul. Sieben Medaillons zeigen die sieben Freuden Mariens.

Durch einen Absturz am 2. April 1817 beinahe vollständig zerstört, musste der Englische Gruß aufwendig restauriert werden.

Bei der Restaurierung 1971 wurde auf den Rückseiten der oberen freistehenden Medaillons Tafelgemälde mit den Darstellungen von Sonne und Mond freigelegt.Sakramentshaus: Adam Kraft (1460-1508), 1493/96. Nördlich vom Altar ragt der schlanke, turmartige Aufbau des Sakramentshauses bis ins Gewölbe empor. Unter dem begehbaren Gang um das Eucharistiegehäuse kniet der Künstler Adam Kraft in dienender Selbstdarstellung, ausgestattet mit seinem typischen Steinmetzwerkzeug. Der Stifter Hans IV Imhoff (gest. 1499) hat das Bildprogramm der Passion Christi in dem erhalten gebliebenen Werkvertrag mit dem Künstler detailliert festgelegt.

Paumgartner-Fenster, Reste. Chor links nach Brautportal. Um 1456, Meister Conrad Maler?. Wegen des angrenzenen Treppenturms asymmetrisch. Oben thronende Gottesmutter. Legende des Laurentius, darüber musizierende Engel.

Deocarusaltar: Zwischen Paumgartner-Fenster und dem nächsten Fenster. Als eines der wenigen datierten Altarwerke ist der Deocarusaltar 1436/1437 von Andreas Volckamer gestiftet worden. Von 1316 bis ins 19. Jahrhundert hinein beherbergte die Lorenzkirche im Deocarusaltar Reliquien des Heiligen Deocarus, des legendären Gründers und ersten Abts der Stadt Herrieden und Beichtvater Karls des Großen. Bald ereigneten sich Wunder, die Wallfahrten zur Folge hatten.

Er ist horizontal zweigeteilt; in der Mitte befindet sich jeweils eine Hauptperson (oben Christus, unten Deocarus), seitlich je drei Apostel. In der Predella ehemals der Silbersarg als Reliquiar.

Die Altarflügel zeigen noch Goldgrundgemälde. Von links unten: Fischzug Petri, Abendmahl, Auferstehung, Verklärung (Moses mit Hörnern!).

Predellenflügel: Szenen aus der Deocaruslegende. Von links: Beichte Karls d. Großen vor Deocarus, Tod des Deocarus (vor dem Bett der Sarg); Übergabe der Reliquien durch Kaiser Ludwig d. B. (Rautenfahne!); Blindenheilung des Knaben (mit heraushängenden toten Augen, während der Vater die goldenen Votiv-Augäpfel hält).

Die nach der Reformation funktionslos gewordenen Reliquien wurden 1845 nach Eichstätt abgegeben.

Johannesaltar: Stiftung des Gabriel Imhoff, 1520/21. Kurz vor dem Rieter-Fenster, auf der Höhe des Sakramentshauses. Er ist der einzige Renaissance-Altar, der sich vollkommen von der Form des Schreinaltars trennt. Der Altar stand ursprünglich als Speise- (Kommunions-) Altar an der Schwelle zum Chor. Sein „durchsichtiger“ Aufbau ist wohl im Hinblick auf diesen Standort entworfen. Der Johannesaltar wurde erst 1823 an den Rand der Kirche gerückt. Seitlich Figuren der beiden Johannes; daneben Leuchterengel.

Die Abendmahlsgruppe unten, stammt von 1420. Interessant ist der doppelte Judas. Der zweite Judas (rechts vorne) stammt aus dem 19. Jahrhundert.

In der oberen Mittelnische befinden sich Reliquien des St. Gereon, die einzigen Reliquien, die sich noch in der Kirche befinden.Fenster im oberen Bereiche des Chores in der Höhe des Engelsgrusses.

Rieter-Fenster, um 1479. Thematik Pilgerfahrt ins Heilige Land, zum Sinai und nach Ägypten, an der ein Familienmitglieder der Familie Rieter teilgenommen hatte. Er kniet rechts unten mit seinem Bruder. Von oben nach unten der Moseszyklus. Ganz oben der brennende Dornbusch und der sich offenbarende Gott.

Haller-Fenster, unten Wappenzeile, 15 Szenen umfassender Passionszyklus. Um 1480.Annenaltar: Zwischen Haller- und Knorr-Fenster gelegen. Von Hans von Kulmbach, 1510. Die Altarstifterin ist die Witwe von Haintz Mayer. Im Zentrum Anna Selbdritt und darüber ein Relief mit der Darstellung Gottvaters inmitten musizierender Engel. Auf den Flügelinnenseiten Joseph und Joachim.

Knorr-Fenster: Pfarrer Dr. Peter Knorr ist der Stifter des linken Chorhauptfensters. Unten in der Mitte de Stifter. Thema Verklärung Christi. Daneben die Heiligen St. Laurentius und St. Stephanus, sowie die beiden Bistumsheiligen St. Heinrich und St. Kunigunde mit dem Modell des Bamberger Domes.Kaiser-Fenster: Werkstatt Michael Wolgemut (1434-1519), 1477. Mitte des Chorhauptes. Im Zentrum des Fensters Kaiser Friedrich III. und seine damals bereits verstorbene Gemahlin Eleonore von Portugal. Als Stifterpaar in vollem Krönungsornat unter einer Tabernakelarchitektur. Unten Engel, wilde Männer und Schildknappen. Der obere Teil des Fensters erzählt die Legenden um Kaiser Konstantin, der als erster christlicher Kaiser gilt und dem die Auffindung des heiligen Kreuzes zugeschrieben wird.

Konhofer-Fenster: rechtes Chorhauptfenster. Werkstatt Michael Wolgemut (1434-1519), um 1478/79. Der Stifter Dr. Konrad Konhofer war der Initiator des Chorneubaus und Pfarrer an St. Lorenz. Er kniet unten vor seinem Namenspatron.

Neben dem Heiligen Laurentius, Sebaldus, Deocarus, den vier Kirchenvätern (Konhofer war Gelehrter) und der Verlobung von St. Katharina mit Jesus, zeigt das Fenster ein Thema, das Konhofer aus nächster Nähe verfolgen konnte und das ihn offenbar sehr bewegt hat: Die Wundererscheinungen des Klosterhirten zu Langheim (heute Vierzehnheiligen) 1445. Abgebildet sind: Die Erscheinung des nackten Kindes, das zweite Mal mit zwei brennenden Kerzen zu den Seiten, das dritte Mal mit dreizehn anderen Kindern in weißen und roten Hemden. Es sind die Vierzehn Nothelfer, die als Heilige in den Rändern des Fensters dargestellt sind.

Volckamer-Fenster: Straßburger Werkstattgemeinschaft um 1481. Gestiftet von Peter Volckamer. Es handelt sich um ein Hauptwerk des in Straßburg ansässigen Peter Hemmel von Andlau bzw. Peter von Andlau (1420-1506) (im Elsaß), einem der bedeutendsten Glasmaler. Das Fenster hebt sich in seiner Leuchtkraft, seiner Farbigkeit und auch in der technischen Vollendung (unauffällige Verbleiung, vorzügliche Erhaltung) deutlich von den anderen, einheimischen Fenstern ab.

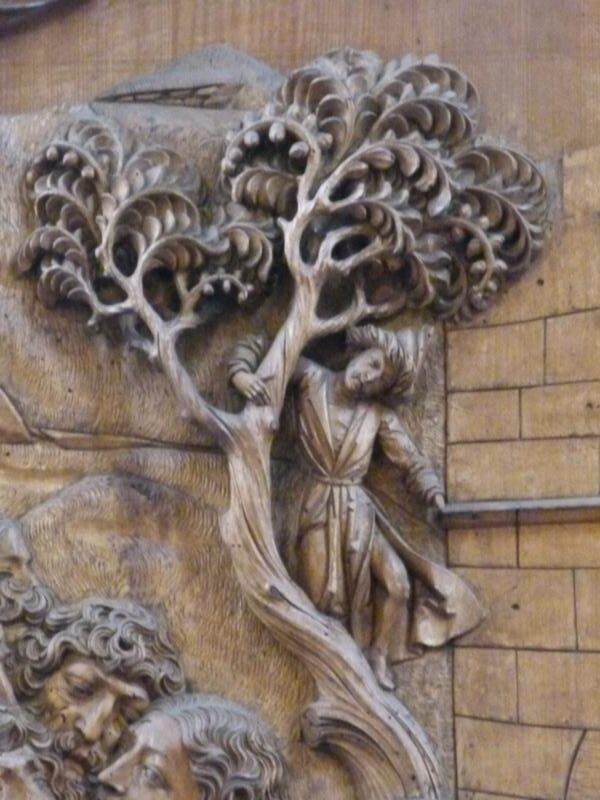

Das Thema des Fensters ist die Wurzel Jesse. Der Ahnherr Jesse, dem der Stammbaum Christi aus der Brust wächst, liegt über den Stifterfiguren und zwischen je einer Darstellung des St. Georgs mit dem Drachen und der Marter des St. Sebastian (jeweils mit Burg und Landschaft). Am Stammbaum u.a. Propheten, Könige (David) und Evangelisten. Oben Christus als Schmerzensmann. Sechs hohe Spitzbaldachine in gelb und weiß prägen farblich das ganze Fenster.

Dreikönigsaltar: zwischen Volckamer- und Schlüsselfelder-Fenster gelegen. Hans Pleydenwurff (1420-1472) und Werkstatt, um 1460, niederländisch beeinflusst. Er stand ursprünglich in der Dominikanerkirche und wurde erst 1854 in St. Lorenz aufgestellt.

Die Mitteltafel zeigt die Anbetung der Heiligen Drei Könige.

Die linken Flügel: Verkündigung und Geburt

Die rechten Flügel: Flucht nach Ägypten und der Kindermord in Bethlehem

Auf der Mitteltafel ist der Goldgrund verschwunden und durch eine minutiös genau geschilderte, perspektivisch weit vertiefte Landschaft mit Bergen, Städten und einer Wasserfläche ersetzt. Der Dreikönigsaltar zeigt die erste gemalte Landschaft in Nürnberg, die von Licht, Raum und Menschen erfüllt ist.

Schlüsselfelder-Fenster: mit den Resten der Hostienmühle aus dem ehem. Lorenz-Tucher-Fenster, um 1481. Nur die oberen Bereiche sind vom ursprünglichen Bildprogramm des Fensters übrig geblieben. Nicht mehr zum originalen Bestand gehört die im 19. Jahrhundert stark erneuerte Hostienmühle im mittleren Bereich.

Grabmal Sophia von Brandenburg: Jürgen Tribb (1604-1665), 1649

Hirschvogel-Fenster: Stiftung der Patrizierfamilie Hirschvogel. Es sind nur noch einige Wappenschilder und der Stiftervermerk erhalten. Im Glasgemälde ist die Heilige Sippe dargestellt, die erst 1836 von der Lorenzpfarrei erworben wurde. Im 15. und 16. Jahrhundert erstellten Fürstenhäuser umfangreiche Ahnentafeln. Dieser Brauch wurde später auch vom Bürgertum übernommen. Von da her erklärt sich das Bedürfnis, auch für Christus mütterlicherseits einen Stammbaum aufweisen zu können. So entstand der Bildtypus der Heiligen Sippe.

Dies war von links nach rechts nahezu das letzte Fenster des Chores.

Sakristei: Blick nach Westen, entlang des südlichen Seitenschiffes.

Als letzte große bauliche Veränderung ist der Aufgang zur Oberen Sakristei zu werten. Dieses Treppenhaus wurde 1519 eingebaut von Hans Beheim d. Ä. und diente dem bequemen Zugang zur „Schatzkammer“ der Kirche. Er weist typisch Nürnberger Stilmerkmale auf. Der Treppenturm hat schräg laufende Fenter und eine kupferne Haube. Die Schaufassade zeigt ein Chörlein und Portal. Letzteres flankiert von den Heiligen Lorenz und Stephan aus dem Umfeld des Veit Stoß. Am Vorabend der Reformation zeigt es noch einmal deutlich die Verbundenheit der Bürgerkirche mit ihren Patronen. Im Vordergrund die Leuchterengel von Veit Stoß (1447-1533), die über dem Chorgestühl angebracht sind.

Epitaph Leonhard Spengler, 1488. Werkstatt Wolgemut (1434-1519) (Lehrer von Dürer), traditioneller Typus mit nebeneinander stehenden Heiligen.

Epitaph Anna Tucher, 1487.

Kopie der Mitteltafel des Paumgartneraltars von Albrecht Dürer. Von Jobst Harrich (ca. 1579-1617) frühes 17. Jahrhundert. Bei der Sakristei am Mittelschiffpfeiler.

Rochusaltar, um 1490, Langhaus rechts, an der Wand zur Sakristei. Der Altar wurde – wohl anlässlich der Pest von 1483/4 – von der Familie Imhoff gestiftet. Es ist ein echter Pestaltar, der neben St. Rochus auch den zweiten Pestheiligen St. Sebastian zeigt. Künstler unbekannt. Rochus weist auf seine Pestbeule und der Engel verspricht Heilung. Besonders beachtenswert ist die im Original erhaltene Bemalung der Figuren. Die Flügel stellen Szenen aus dem Leben des Hl. Rochus dar. In der Predella die Büste des Papstes Fabian mit Reliquien-Öffnung.

Katharinenaltar: Gegenüber dem Rochusaltar an einem Mittelschiffpfeiler. Um 1485/90 vom Nürnberger Stadtbeamten Levinius Memminger gestiftet und von Michael Wolgemut (1434-1519) (dem Meister der Lehrwerkstatt von Albrecht Dürer) ausgeführt. Auf den geöffneten Altarflügeln Darstellungen aus dem Leben der Heiligen Katharina von Alexandrien, wie ihre Vermählung im Kreis der 14 Nothelfer, sowie das Kreuzwunder der Heiligen Helena. Im Mittelschrein Figuren des Heiligen Levinius, der Heiligen Katharina und der Heiligen Helena (Namenspatrone der Stifterfamilie).

Marthaaltar, Langhaus rechts, Meister des Marthaaltares, Werktagsseite, 1517.Schmidtmayerfenster: Langhaus rechts. Laurentiusmarter

Löffelholzfenster: Langhaus rechts. Verkündigung, Christi Geburt, Anbetung der Könige.

Details Chorgestühl.

Blick auf die Fensterrose und die Orgel.

„Narrenschiff“ von Jürgen Weber (1928-2007), trocken aufgestellte Brunnenskulptur von 1984/87. Die Brunnenplastik greift die bildhaften Darstellungen der Holzschnitte Albrecht Dürers zur Moralsatire „Das Narrenschiff“ von Sebastian Brant (1497) auf. Die 3,60 m hohe Bronzeskulptur zeigt ein Schiffchen als Metapher für die vom Untergang bedrohte Welt. Die expressiv plastisch durchgeformten und wie in Bewegung begriffenen Figuren zeigen etwa die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, Adam und seinen Mördersohn Kain als Kind, die Allegorie der Gewalt und andere Szenen aus dem Buch Brants. Die beiden umlaufenden Spruchbänder am Brunnen stellen als Appell gegen Umweltzerstörung, Krieg und Gewalt einen Bezug zur Gegenwart her.

Erker aus Holz.

Fachwerkhäuser.

Am Hallertor, das westlichste Stadttor Nürnbergs.

Giegel eines Hauses mit 2 Ecktürmchen.Hallertürlein: altes Fußgängertor durch die Nürnberger Stadtmauer im Westen der Altstadt. Der Weg führt auf die Hallerwiesen. Benannt wurde Tor und Wiese nach der Nürnberger Patrizierfamilie Haller von Hallerstein.

Kettensteg: Fußgängerbrücke und ist die älteste erhaltene eiserne Kettenbrücke Kontinentaleuropas. Sie befindet sich direkt am Altstadt-Ausfluss der Pegnitz (im Westen der Stadt) vor der Fronveste zwischen Hallertor und Kreuzgasse. Sie ist rund 68 Meter lang. Der schmale Steg diente von Anbeginn an ausschließlich dem Fußgängerverkehr. Der Kettensteg gilt als ein technikgeschichtliches Denkmal.

Blick auf Henkerhaus, die frühere Dienstwohnung des Nürnberger Henkers. Der Henkersteg führt über die Pegnitz.

Links das Weinstadel (1448). Es entstand, um den bettelnden Aussätzigen, die in der Karwoche die Stadt betreten durften, 3 Tage Obdach zu gewähren. Danach wurden sie erbarmungslos wieder ausgewiesen. Später diente der Bau als Weinlager, aber auch als Arbeits- und Spinnhaus und seit dem 19. Jahrhundert als ärmliche Sozialunterkunft. Nach dem Krieg wurde es Studentenwohnheim. Mit 48 m Länge ist es einer der größten Fachwerkbauten Deutschlands.

Glasschale.

Ganz in der Nähe der Unschlittplatz. Das Unschlitthaus an der Ostseite des Platzes gab dem Ort den Namen. Es war einer der sieben Kornkästen, die die Stadt im 15. Jahrhundert errichten ließ. Seinen Namen trägt der Speicher von dem Unschlittamt, das 1562 im Erdgeschoss untergebracht war und als städtische Monopolbehörde für Unschlitt bzw. Talg diente. Alle Metzger mussten das Abfallfett dort verkaufen. Unschlitt war bis ins 19. Jahrhundert als Rohstoff für Talgkerzen, Wagenschmiere und Schuhwichse von großer Bedeutung.

Der Unschlittplatz erlangte eine überregionale Bekanntheit, als dort am 26. Mai 1828 Kaspar Hauser auftauchte. Das Schicksal und die Herkunft des Unbekannten und sein gewaltsamer Tod in Ansbach 1833 haben damals die Welt beschäftigt und bis heute zu zahllosen Forschungen und literarischen Bearbeitungen geführt. -

Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg:

Beispiele aus den historischen, raren Beständen.

Blick auf den Chor der Ruine der Kirche St. Katharina.

Kinderbibliothek

Verschiedene Räumlichkeiten und Serviceangebote der Bibliothek.

Blick über Nürnberg, bis zur Burg.

Der ehemalige Kreuzgang mit Café.

Kassenautomat.

Buchtransportanlage. -

Germanisches Nationalmuseum:

Nach langjährigen Vorarbeiten begründete Freiherr Hans von und zu Aufseß 1852 das Museum als „Generalrepertorium“. Es befindet sich in Gebäuden aus verschiedenen Epochen und ist ein Baudenkmal. Den Kern bildet das spätmittelalterliche Kartäuserkloster. In der Nazizeit ließ sich die Leitung nicht zum Identifikationspunkt der Ideologie machen, es kam beispielsweise zu keinem Besuch von Adolf Hitler. Wenige Tage nach dem Kriegsende bewachte die amerikanische Militärregierung das Museumsgelände, um Plünderungen zu verhindern.

Blick in die Kartäusergasse.

Kreuzgang des ehemaligen Klosters.

Ausstellungsstücke aus der Zeit des Spätmittelalters.

Blick in den Chorraum der ehemaligen Klosterkirche bzw. Kartäuserkirche.

Kartäuserkirche, Blick auf die Orgelempore.

Kartäuserkirche mit Wandmalereien und der Skulptur des Erzengels Michael.

Orgel

Großer Klosterhof mit den Arkaden des Kreuzgangs und der Kunst des 15. Jahrhunderts.

Spätgotischer Altar mit der Marienkrönung

Spätgotische Tafelbilder aus der Werkstatt Michael Wolgemut (1434-1519): links Maria mit dem Kind zwischen den Heiligen Bartholomäus, Helena, Barbara und Jodokus (ca. 1483). Rechts: Christus als Schmerzensmann zwischen den Heiligen Bartholomäus, Laurentius, Helena und Barbara (ca. 1483/84).

Gregorsmesse, dem Meister des Augustiner-Altars (Hans Traut) zugeschrieben, um 1500.

Veitsretabel, dem Meister des Augustiner-Altars (Hans Traut) zugeschrieben, ca. 1487.

Veitsretabel, Rekonstruktion der geschlossenen Ansicht mit Veitsszenen.